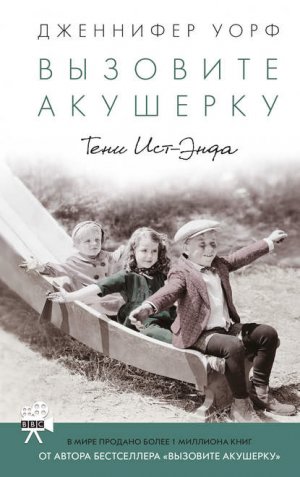

Вызовите акушерку. Тени Ист-Энда Уорф Дженнифер

Мы отплыли из Плимута. На набережной стояли толпы – кричали нам, махали, пели. Некоторые парни радовались, но у меня, да и у многих на сердце было тяжело. По мне, лучшие солдаты – это холостяки, поскольку они меньше сожалеют о том, что приходится оставить дома.

Он рассказал о транспортном судне, набитом людьми и лошадьми, телегами и фургонами, ружьями и боеприпасами, провиантом и другими запасами. Путешествие заняло пять недель. Места было мало, народу – много, и дисциплина была строжайшая. Многие часы уходили на учения на палубе. Но настроение царило боевое, поскольку всё происходящее казалось приключением.

– Мы собирались покончить с этими бурскими фермерами, которые посмели восстать против Британской империи, – сказал мистер Коллетт.

Они высадились в Дурбане, где должны были разбиться по рангам и отправиться в путь. Куда – им не сказали. Восемь дней они маршировали в полном зимнем обмундировании в чудовищную жару, каждый с ранцем на полторы сотни фунтов[24]. Солнце жгло немилосердно, вокруг кружились мухи и москиты. Дорог не было, так что солдаты шли прямо по кустарникам и ухабам. Природа оказалась великолепной, совсем не похожей на английскую, но они очень устали, а вокруг было слишком жарко, чтобы радоваться видам.

– Как вы знаете, я был в шотландском полку, и вот что я вам скажу: нет ничего на свете, что бодрило бы, придавало сил и повышало боевой дух лучше волынки. Как бы ты ни устал, как бы ни хотел пить, как только во главе колонны раздавались звуки волынки, через несколько секунд ты чувствовал, что ноги сами несут тебя, походка стала легче, настроение поднялось, и вот уже все вокруг уверенно шагают в такт.

Мистер Коллетт ухмыльнулся, расправил плечи, запрокинул голову и помахал руками, словно маршируя.

– Там на стене фотография моего полка, если вам интересно.

По серо-жёлтому снимку колонны солдат сложно было что-нибудь понять, но я сказала, что выглядит это очень впечатляюще.

– Да, впечатляюще, тут вы правы. Но это было безумием, конечно.

Его слова меня удивили.

– Представьте только: мы шли воевать и маршировали по открытой местности, одетые в красное, под звуки волынок! Вот вам и секретность, и внезапное нападение! Враг мог увидеть и услышать нас бог знает за сколько миль. А мы их егоникогда не видели. По всей Южной Африке маршировали колонны вроде нашей, и их атаковали невидимые противники. Но британские генералы не делали выводов. Мы вели себя всё так же самонадеянно и потеряли из-за этого бесчисленные тысячи молодых людей.

Он рассказал, что как-то ночью им велели взобраться на холм. Где они находятся, им не говорили, но возвышенность была крутой и опасной и скорее напоминала гору. Никакого специального оборудования у них не имелось – только военная форма, набитые ранцы, ружья, штыки и сапоги, предназначенные для маршировки, а не для покорения гор. Опытом преодоления вершин никто не владел.

К рассвету они вроде бы добрались до вершины – лишь для того, чтобы обнаружить куда более высокие горные гребни вокруг, за которыми прятались вооружённые люди. При первом переходе в них стреляли со всех сторон – пушки, ружья, дальнобойные мушкеты. Они пришли совершенно неподготовленными. Многих убили, и те даже не успели среагировать.

– Никогда не забуду, как это было, – сказал мистер Коллетт. – Крики и стоны резали слух. Мы пытались открыть ответный огонь, но наше положение оказалось безнадёжным. Врага мы не видели, а сами были у него как на ладони. Это был день выстрелов под палящим солнцем – ни воды, ни укрытия, только безжалостная стрельба.

К ночи пальба утихла, и темноту оглашали лишь крики и вздохи раненых.

– Мы пытались помочь им, но то и дело спотыкались о камни и трупы. В любом случае, у нас не имелось ни врачей, ни санитаров, ни бинтов, ни морфина, ни даже носилок.

Солдатам скомандовали отступить и бросить погибших. С восходом солнца раненые должны были умереть от жажды.

– Тогда-то я и понял, как права была мама, когда говорила, что мы – всего лишь пушечное мясо. Зелёным рядовым снова и снова приказывали выходить под обстрел, а командованию было наплевать, сколько человек погибнет и как они будут страдать.

Мистер Коллетт весь дрожал. Голос его звучал надломленно. Он закусил губу, чтобы справиться с волнением.

– И, верите ли, в этом не было никакой необходимости. Конечно, тогда мы этого не знали, никто из простых солдат не знал, но никакой рекогносцировки не проводилось. Не было карт, никто не посылал разведчиков, чтобы оценить местность или замерить высоту холмов. Будь у нас топографическая схема, этого можно было бы избежать. Британцы в тот день потеряли две тысячи человек, а буры – две сотни, и всё из-за того, что не был произведён расчёт. Я прочитал за свою жизнь немало книг по истории, и дурное руководство – это, кажется, вечная проблема британской армии. Разумеется, у нас бывали хорошие полководцы и генералы, но это вопрос счастливого случая.

Мистер Коллетт с горечью говорил о тех днях, когда, по его словам, представители аристократии и правящих классов получали звания за деньги. Рабочий класс не мог себе этого позволить. Таким образом, состоятельный человек, каким бы ограниченным, ленивым или равнодушным к военной жизни он ни был, мог купить себе звание и возглавить командование. По заведённому порядку, жизнь офицеров в основном состояла из скачек и прочих увеселений, а с другими они не общались.

– Они не считали нас людьми, – сказал мистер Коллетт. – Мы для них ничего не значили. Просто человеческие отбросы. Не знаю, как меня не убили. В моём полку погибло три четверти состава, отправленного в Южную Африку, – кто в бою, кто в госпитале. Но я почему-то выжил.

Люди умирали и от болезней. В одной из перестрелок мистер Коллетт получил лёгкие ранения ног и некоторое время лежал в госпитале. Он успел увидеть беспрерывный поток солдат, поступавших туда с так называемой дизентерией. По сути дела это была тифозная лихорадка, возникавшая от заражённой воды и распространявшаяся, словно лесной пожар. В какой-то момент казалось, что контролировать распространение болезни невозможно.

– Не слышал, чтобы хоть один вылечился. Ни разу не видел, чтобы кто-то вышел из госпиталя живым. Видел только, как выносят тела, по десять-двадцать в день из одной палаты, а на их место поступает столько же с тем же диагнозом. Этот госпиталь строился на три сотни пациентов, а лечил две тысячи. Не хватало ни врачей, ни медсестёр, так что большинство умирали. В госпиталях скончалось в три раза больше людей, чем в боях. Не знаю, как так вышло, что я не заразился. Меня ждало худшее.

Что же могло быть хуже? Я представляла себе, как тяжело и горько было лечить людей в таких невыносимых условиях и наблюдать, как они угасают.

– Так или иначе, я выжил, и мне пришлось принять участие в так называемой «войне до победного конца». Спустя два с половиной года мы были ничуть не ближе к победе, чем в самом начале. Справиться с врагами не удавалось. Они прятались, и атаковали наши склады, линии передачи, и неизменно заставали нас врасплох. Тогда наши генералы решили оставить их без еды, то есть атаковать фермы. Было решено применить тактику «выжженной земли», и нам, простым солдатам, пришлось воплощать её в жизнь. Это было нам ненавистно. Мы чувствовали себя нелюдями, когда нападали на женщин и детей, выгоняли их на улицу и уничтожали дома и амбары. Мы убивали их животных и сжигали поля. Помню одну молодую бурскую женщину с двумя детьми. Она рыдала и умоляла их пощадить. Мне хотелось это сделать, но не подчиниться военным приказам было немыслимым делом. Будь я один, то рискнул бы, но мои деньги шли Салли, сыновьям и матери. Как я должен был поступить? К тому же, если б я не выполнил приказ, это бы ничего не изменило. Если не я, то другие.

Мистер Коллетт выглядел невероятно мрачно.

– Это было унижением – и для нас, и для командующих офицеров. Нас посылали драться с мужчинами, а не с беззащитными женщинами и детьми. Так делать нельзя. Никогда, – он сжал кулаки. – Для Британской империи это было чёрное время. Погибло тридцать тысяч женщин и детей, в основном грудных. Мы были обесчещены перед всем миром. Наши войска превосходили войска буров в двадцать пять раз, и мы всё равно смогли победить, лишь нападая на самых слабых. Весной 1903 года я отправился домой, а уволился в 1906-м.

– Вы жалеете, что воевали, или вспоминаете то время с ностальгией? – спросила я.

– Со смешанными чувствами. За эти годы я многое узнал, и горизонт мой, несомненно, расширился. Я общался с людьми необычных судеб, сталкивался с разными идеями и точками зрения. Без армии я был бы обычным портовым трудягой, по большей части сидел бы без работы, так что за это я благодарен. С таким послужным списком мне удалось устроиться на почту. Там я и проработал всю жизнь, пока не ушел на покой с хорошей пенсией.

Меня всегда подкупала его искренняя неприхотливость. Убогая квартира, кишащая насекомыми, казалась ему настоящей роскошью, он был доволен скромной пенсией, которой хватало лишь на еду и уголь. Он считал себя обеспеченным человеком, поскольку мог себе позволить купить бутылку хереса и коробку конфет, чтобы угостить молоденькую медсестру, к которой искренне привязался. Такое положение его абсолютно устраивало.

Я наклонилась вперёд и нежно пожала ему руку.

– Уже поздно, и мне пора идти, но в следующий раз вы мне расскажете, как приспосабливались к гражданской жизни. Наверное, близнецы не узнали вас?

Он не ответил, продолжая задумчиво глядеть на огонь.

– Идите, барышня, идите.

Я оставила старика предаваться воспоминаниям – единственному утешению в одиночестве.

В следующий раз я навестила мистера Коллетта три дня спустя. Ноги его выглядели просто замечательно, и язвы окончательно подсохли. Я была очень рада.

На каминной полке в окружении выцветших пыльных фотографий стояла сверкающая белая открытка с золотой каёмкой и тиснёной короной. Мистера Джозефа Коллетта и его спутницу приглашали принять участие во встрече старых гвардейцев в Катерхэме в одну из июньских суббот.

Я спросила, что это за приглашение, и мистер Коллетт рассказал, что раньше с удовольствием ходил на такие встречи, но в последние годы перестал – из-за ухудшившегося зрения и хромоты.

И тут меня осенило.

– Послушайте, ваши ноги теперь почти в норме, вы спокойно сможете туда добраться. Пойдёмте вместе. Там наверняка будет весело. Мало у кого есть возможность попасть на такое мероприятие, и мне бы очень хотелось там побывать!

Он так и засиял от радости, схватил меня за руки и поцеловал их.

– Милая моя! Какая чудесная идея! Мне и в голову не пришло. Мы с вами пойдём и прекрасно проведём время. Уж поверьте, гвардейцами гордятся все солдаты. Какой же будет день! Какой день!

Я заранее попросила отгул и рассказала о приглашении сестре Джулианне. Девушки были заинтригованы: как всё пройдёт? Трикси предположила, что встреча молодых гвардейцев, конечно, была бы поинтереснее, но пожелала хорошо повеселиться и со стариками.

С утра стояла чудная ясная погода. Вскоре после восьми я пришла к Альберта-билдингс. Мистер Коллетт пребывал в эйфории и болтал без умолку. По такому поводу он надел старый линялый костюм, начистил ботинки и прихватил новенькую фетровую шляпу. Самое важное – и примечательное – заключалось в том, что грудь его была увешана медалями. Я и не догадывалась, что у него есть медали, и тотчас принялась их разглядывать. Мистер Коллетт с гордостью рассказывал, за что ему дали ту или иную награду.

Мы доехали на автобусе от Блэкуолла до станции Виктория-Коуч, а затем – до Катерхэма. На место мы прибыли около десяти часов утра. Я раньше никогда не бывала в воинской части, и всё вокруг приводило меня в восторг. Для юной неопытной девушки это настоящее событие, и моё возбуждение передалось мистеру Коллетту. Мы стояли близко друг к другу, поскольку народу собралось немало, и я всё время держала его за руку, так как он плохо видел. Я ожидала увидеть торжественное сборище, на котором старики рассуждали бы о старых добрых временах, но нет, это был настоящий праздник, по-военному пышный и яркий. Саму встречу ветеранов запланировали на вечер.

Вокруг царило веселье. Британская армия понимает толк в гуляниях. Знамёна, флаги, волынки и барабаны, показательные учения, алая форма, чёрные киверы, марши и глава волынщиков, который подбрасывал свой посох высоко в небо. Я ликовала. Мистер Коллетт видел всё это ранее, и, так как теперь у него было плохо со зрением, ему оставалось только радоваться моим восторгам.

Ближе к вечеру мероприятие подошло к концу, и усталые толпы стали расходиться. Я думала, что мы тоже поедем домой, но мистер Коллетт остановил меня:

– Настало время полкового ужина. Пойдёмте, красавица моя. Нам туда. Сейчас все узнают, у кого девчонка – первый класс.

Мы отправились в обеденный зал, куда пускали только по приглашениям. Мы чуть припозднились, поскольку мистер Коллетт шёл очень медленно. Когда мы проходили мимо молодых солдат, они щёлкали каблуками и салютовали. На выходе щвейцар взял у нас карточку и провозгласил:

– Мистер Джозеф Коллетт и мисс Дженни Ли!

За столами сидело около двух сотен мужчин и женщин. Все обернулись к нам, и кто-то сказал:

– Вот настоящий старый гвардеец!

Все встали и подняли бокалы:

– За почтенного старого солдата!

По щекам у мистера Коллетта потекли слёзы. Нас отвели за стол к полковнику и усадили рядом с ним. Ужин оказался великолепным, а полковник и его супруга были необычайно любезны со стариком. Они обсуждали Англо-бурскую войну, Африку и армейскую жизнь шестидесятилетней давности. С мистером Коллеттом обращались с уважением и признательностью – так, как он заслуживал.

Франция

1914–1918

Тот счастливый день в Катерхэме окончательно скрепил нашу дружбу. Я понимала, что мы с мистером Коллеттом теперь связаны на всю жизнь. По дороге домой мы хохотали, и болтали, и расстались на автобусной остановке вблизи туннеля Блэкуолл. Он настоял, чтобы я не провожала его – мол, он сам отлично доберётся в темноте. Мне радостно было вспоминать, как почтительно с ним общался полковник. Мистер Коллетт нескоро забудет этот день.

Как-то раз во время перевязки я спросила, как он жил после армии. Мне было известно, что к тому моменту Салли и близнецы уже осели в Альберта-билдингс, и я спросила, где они поселились после его возвращения.

– Я получил работу на почте, и нам пришлось переехать поближе к сортировочному узлу в Майл-Энд.

Мистер Коллетт стал рассказывать о своей новой жизни. В те дни почтальоны сами сортировали почту и должны были приходить к четырём утра, чтобы получить ночные письма. На сортировку уходила пара часов, после чего они разносили корреспонденцию примерно до часу дня, а потом наступала очередь вечерней почты. Рабочий день заканчивался около семи вечера. Мистеру Коллетту нравилась такая жизнь.

– Близнецы росли. Питу и Джеку тогда было шесть-семь лет, и их было не отличить друг от друга – это не удавалось никому, кроме матери, и даже она иногда ошибалась. Чудные были мальчишки, – он закусил губу и сглотнул, пытаясь справиться с чувствами. – Вы слышали, полагаю, что близнецы словно бы живут друг ради друга. Что ж, могу сказать, что это правда. Их было двое, конечно, но мне часто казалось, что они сами не знают, где заканчивается один и начинается другой. Вечно вместе, они не расставались, ни на секунду. Им будто бы никто больше не был нужен. Они даже говорили на своём выдуманном языке. Да-да, именно так! Мы с Салли слушали, как они играют, и они использовали не те слова, что в обычной речи, а смесь обычного английского и их собственного языка. Они понимали друг друга, а мы их – нет. Никогда не знаешь наверняка, что творится в голове у ребёнка, а близнецы – загадка почище прочих. Пит и Джек жили в мире своего воображения – с великанами, гномами, королями и королевами, замками и пещерами. Друзей у них не было, да они и не нуждались в компании.

– А их мать не чувствовала себя лишней?

– Конечно, чувствовала. Мальчикам не то чтобы недоставало внимания, они просто были совершенно самодостаточны. Салли как-то сказала: мол, если мы с тобой помрём, Джо, они и не заметят, а вот если с одним из них что-то случится, второй просто угаснет.

В глазах его блеснули слёзы:

– Возможно, всё к лучшему. Бог дал, Бог взял.

Он умолк, погружённый в свои мысли. Я уже слышала, что его сыновья не вернулись из Франции, и теперь взглянула на фотографию двух хорошеньких малышей на стене.

– А другие дети у вас были?

– Да, девочка, и Салли чуть не погибла при родах. Не знаю, что пошло не так, да и акушерка не знала, но Салли несколько недель после родов была на грани жизни и смерти. Её сестра забрала малышку и три месяца выкармливала её, а мальчики отправились жить к моей матери. Меня это так перепугало, что я больше не допускал подобного. В армии прежде всего учишься, как предохраняться. Никогда не понимал мужчин, которые позволяли своим жёнам рожать по десять-пятнадцать детей, если могли избежать этого. Но, слава Богу, Салли выздоровела, а дети вернулись домой. Девочку мы назвали Ширли – чудное имя, правда? Прелестная была девчушка, настоящее благословение свыше.

Теперь перевязки мистеру Коллетту требовались всего лишь раз в неделю, поскольку язвы его почти прошли, но вечера за хересом продолжались, и как-то раз он рассказал мне истории Пита и Джека.

Обычно девушек не привлекает всё, что связано с войной, но меня это как раз интересовало. Война повлияла на моё детство, но я почти ничего о ней не знала. Первая мировая война была для меня тайной, а на школьных уроках историй о ней ничего не рассказывали. Я знала, что множество солдат погибло во французских траншеях, но моё невежество было так велико, что я даже не представляла, что значит слово «траншея». Впоследствии мне доводилось встречать людей, пострадавших во время лондонских бомбардировок и слышать их рассказы. Когда мистер Коллетт упомянул своих сыновей, я попросила его рассказать поподробнее.

Когда началась война, Питу и Джеку было шестнадцать лет. В четырнадцать лет они ушли из школы и пошли работать на почту – они носились на велосипедах по всему Лондону, доставляя телеграммы. Их называли «летучими близнецами». Им нравилась работа, они гордились собой, своей униформой, а благодаря физической нагрузке на свежем воздухе росли крепкими и здоровыми ребятами. Но в 1914 году началась война, и в стране был объявлен набор на военную службу. Правительство обещало, что «всё закончится к Рождеству». Многие друзья близнецов записались в армию, ведомые мечтой о приключениях. Братья хотели поступить так же, но отец запрещал им, говоря, что война – это вовсе не вечные приключения и слава.

В 1915 году вышел знаменитый плакат с лордом Китченером, который мрачно указывал пальцем со словами: «ТЫ нужен своей стране». После этого молодые люди, не записавшиеся в армию, начали чувствовать себя трусами. Сотни тысяч юнцов, включая Пита и Джека, стали добровольцами и промаршировали прямиком в могилы.

Их отправили на трёхмесячные сборы, где учили обращаться с ружьями, гранатами, ухаживать за лошадьми и драться на саблях в ближнем бою. Как горько заметил мистер Коллетт:

– Это показывает, как мало верховное командование знало о современной войне со взрывчатыми веществами!

Мужчин, мальчиков и лошадей запихали в пропахший потом и навозом пароход и отправили через Ла-Манш во Францию. Их послали прямиком в траншеи на передовой.

– Я слышала об этом – передовая, траншеи, атака через бруствер, – но что всё это значит? – спросила я.

– Ну, меня там не было, я был уже слишком стар. Наверное, можно было записаться в качестве ветерана, но почта выполняла важную функцию – мы занимались всей корреспонденцией. Вряд ли бы меня отпустили. Но я знал тех, кто прошёл через это и выжил, и они поведали о вещах, про которые мы не знали дома.

– Расскажите.

– Если хотите. Вы уверены? Это не то, что стоит обсуждать с юной барышней.

Я уверила его, что мне интересно.

– Тогда налейте мне ещё. Нет, не хереса. На нижней полке шкафа стоит полбутылки бренди.

Я налила ему бренди, и он сделал глоток.

– Так лучше. Мне нелегко вспоминать. Мои милые мальчики погибли в тех траншеях. Видимо, надо выпить, просто чтобы начать думать об этом.

Он опустошил стакан и протянул его мне за добавкой, после чего продолжил.

В тот вечер он говорил об очень тяжёлых вещах.

Траншеи, как я узнала, представляли собой длинные рвы, задуманные как временное укрытие для армии на плоской местности, не имеющей других укрытий. Тогда, однако, их использовали четыре года – там жили солдаты.

Много месяцев подряд люди обитали в сырых, а порой и затопленных траншеях. Там было так тесно, что спать можно было только стоя, опершись на край рва. Солдаты страдали от «траншейной стопы» (кожа гноилась из-за сырости и холода), обморожений и гангрены. Грязную одежду не меняли неделями, всё кишело вшами – они перескакивали от солдата к солдату, и вывести их было невозможно. Гигиена отсутствовала полностью, а питьевая вода была испорчена грязью и фекалиями. Горячая еда считалась редкой роскошью. Повсюду мельтешили крысы, поедавшие человеческую плоть, поскольку солдаты гибли в таких количествах, что выжившие не успевали хоронить их.

Обе армии сидели в траншеях, зачастую всего в сотне ярдов[25] друг от друга, и им было приказано стрелять на поражение. Людей разрывало на куски – оторванные руки, ноги, головы, развороченные лица, выбитые глаза. Если солдатам приходилось идти в атаку и двигаться к вражеским окопам, они шли под огнём, и за один день могло погибнуть сто тысяч человек.

Холод, сырость, голод, вши и вонь, которую испускали поедаемые крысами трупы, сводили людей с ума.

– Это гораздо, гораздо хуже, чем я думала, – сказала я. – Сложно себе даже вообразить. Мне кажется, я бы спятила.

– Многие теряли рассудок. И им никто не сочувствовал.

– Странно, что люди не сбегали. Что им мешало?

– Дезертирство каралось расстрелом.

В этот момент я вспомнила своего дядю Мориса. Это был странный, замкнутый человек, подверженный вспышкам гнева и иррациональному поведению. Он явно представлял опасность, и я всегда его боялась. Тётя рассказывала, что он четыре года – всю войну – провёл в траншеях и каким-то чудом выжил.

«Не провоцируй его, милая», – говорила она, и я понимала, что всю свою жизнь она посвятила попыткам успокоить его и облегчить его страдания. Она была ангелом, и тогда мне казалось, что он её недостоин, – но без неё ему грозил бы нервный срыв и, возможно, сумасшедший дом.

«Он почти не говорит о войне, – делилась тётя, – держит всё в себе. Иногда мне удаётся разговорить его, и, кажется, ему становится легче. Но даже сейчас, тридцать лет спустя, его мучают кошмары. Он кричит, мечется в постели и зовёт кого-то».

Услышав рассказ мистера Коллетта, я начала лучше понимать дядю Мориса и почему тётя так нежно о нём заботилась.

Как-то раз я узнала от неё самую жуткую историю. Её мужу приказали присоединиться к расстрельной команде для казни одного из сослуживцев, который дезертировал и был пойман. Жертвой оказался девятнадцатилетний мальчик: от ужаса перед постоянными выстрелами и смертями он потерял рассудок и с криком убежал прочь. Его тут же поймали, поскольку он не сумел проковылять и полумили[26], затем предали военному суду и приговорили к смерти. Все знали этого мальчика и молились, чтобы им не довелось участвовать в расстреле. Из них выбрали десять человек – и среди них был мой дядя.

Я поведала об этом случае мистеру Коллетту. Несколько мгновений он не произносил ни слова, а молча прочищал трубку каким-то убийственным орудием, выскребая смолу и никотин из резной чашечки. Затем он сильно дунул в мундштук, и в воздух взлетели чёрные хлопья.

– Так лучше, – пробормотал он, – неудивительно, что тяги не было. Налейте мне ещё, милая.

Я подлила ему бренди, не зная, насколько это крепкий напиток. Он отхлебнул спиртное и не сразу проглотил его, после чего сказал:

– Это чудовищная история. Она останется с вашим дядей до конца его дней. Война ожесточает человека. Неудивительно, что он был мрачным и нервным. Но нельзя забывать, что побег с поля боя всегда карался смертью. Военная дисциплина должна быть суровой, иначе солдаты просто разбредутся. Кроме того, в расстрельной команде из десяти человек только у одного в руках заряженное ружьё. У каждого есть девять шансов из десяти, что не он убьёт своего однополчанина.

– Не знаю, что и думать. Наверное, вы правы, дисциплина должна быть строгой. Но всё равно это ужасно. Невыносимо.

– Разумеется, милая, ваша профессия – заботиться о людях, а не уничтожать их. Генерал Уильям Шерман сказал о Гражданской войне столетней давности: «Война – это ад». Она была адом и всегда будет.

– Дедушка рассказывал, что его дяди воевали в Крымской войне и не вернулись домой. Родные так и не выяснили, что произошло.

– Всё верно. Простые солдаты считались расходным материалом. Вы знали, что после битвы в Севастополе кости погибших собрали и отправили в Британию, где перемололи и продавали фермерам в качестве удобрения?

– Да вы что!

– Так и было.

– Какая мерзость! Пожалуй, попробую вашего бренди.

– Осторожно. Штука крепкая.

– Ничего страшного, справлюсь, – хвастливо ответила я, плеснула себе бренди и глотнула, как он. Мне не просто обожгло рот – казалось, что заполыхали и горло, и трахея, и пищевод. Я начала кашлять и задыхаться. Мистер Коллетт рассмеялся:

– А я предупреждал.

– Но это же было сто лет назад. После Первой мировой войны такого варварства быть не могло, – сказала я, когда пришла в себя.

– По всей Северной Франции выстроено множество прекрасных кладбищ, где расположены могилы миллионов юношей. Они покоятся там с миром.

– А вы были на могиле Пита и Джека? Это могло бы вас утешить.

– Нет, они похоронены не там.

– А где же?

Он вздохнул, и так тяжело, словно вся печаль мира сосредоточилась в этом вздохе.

– Мы не знаем, что с ними случилось. Нам пришла телеграмма: «Пропали без вести, предположительно погибли». Это было в конце войны. Они пережили три с половиной года на фронте и пропали в последние несколько месяцев. Сердце моей Салли было разбито. Мы держались только благодаря крошке Ширли.

Несколько минут он сидел молча, попивая бренди и посасывая трубку. Мне не хотелось прерывать его размышления. Когда он заговорил снова, голос его звучал плоско и монотонно:

– Год спустя нам сообщили, что их тела так и не нашли. Тысячи семей получили такие же письма. Людей просто разрывало на куски, и опознать их было невозможно. Или же стена окопа могла обвалиться и погрести их под собой, или они могли утонуть в грязи. Мы не знаем. Миллионы мальчиков по обе стороны фронта погибли и пропали без вести. И миллионы семей до сих пор страдают.

Лондон

1939–1945

Я продолжала навещать мистера Коллетта, но близнецов мы больше не упоминали. Он рассказал, что Ширли, его гордость, получила хорошее образование и даже была удостоена аттестата – в те дни немногие девочки из Ист-Энда могли похвастаться таким достижением. Это позволило ей поступить на почту и освоить бухгалтерское и учётное дело. Кроме того, она обучилась телеграфии и азбуке Морзе.

– Занятия длились два года, – рассказывал мистер Коллетт. – Этот язык состоит из череды длинных и коротких звуков или вспышек света. Мы подолгу сидели втроём и отстукивали сообщения или перемигивались. Мы с Салли проштудировали алфавит, но Ширли стала настоящим профессионалом. Ей пришлось научиться печати вслепую, и она могла сидеть с закрытыми глазами, слушать выстукиваемые сообщения и набирать слова без единой ошибки. Потом мы выключали свет, и я передавал ей сообщения с помощью фонарика, а она набивала текст. И снова ни одной ошибки. Её навыки очень пригодились, когда началась Вторая мировая война. В 1939 году её сразу занесли в списки профессионалов в резерве.

Я начала расспрашивать его о войне. Сразу стало очевидно, что мистер Коллетт восхищался Уинстоном Черчиллем.

– С 1935 года только слепой мог не заметить, что скоро что-то случится. Гитлер начал перевооружение и мобилизацию войск, и вся Европа забеспокоилась. К сожалению, большинство наших лидеров предпочитали оставаться слепыми и глухими. Только Черчилль понимал, что происходит, и предупреждал остальных, но его никто не слушал, и правительство отказывалось перевооружаться. Поэтому, когда в 1939 году началась война, мы были совершенно не в форме. Подготовка нашего войска и флота была самая минимальная, а экипировки почти не было.

Меня всегда интересовал Черчилль. Он мой современник и тоже участвовал в южноафриканской войне. Впервые я услышал о нём после того знаменитого побега из Претории. Когда вести дошли до Лондона, и войска, и вся страна воспрянули. Самое смешное – это письмо, которое он оставил для министра обороны буров. Что-то в духе: «Сэр, имею честь сообщить вам, что не считаю, что ваше правительство вправе ограничивать мою свободу, в связи с чем принял решение совершить побег».

И в конце: «Остаюсь вашим скромным и преданным слугой, Уинстон Черчилль».

В 1916 году Черчилль в чине полковника командовал батальоном Королевского шотландского фузилёрного полка (а я, как вы помните, был гвардейцем Королевского шотландского полка). Он служил на передовой вместе со своими людьми, а такого не делал ни один офицер. После войны он занялся политикой, но не очень удачно. Он наделал массу ошибок – но все его поступки имели размах, и он завораживал масштабом своей личности.

Сказать честно, я испытал огромное облегчение, когда в 1940 году он стал премьер-министром и министром обороны. В нём чувствовалась сила, и он умел словами разжечь огонь в сердцах. Он объединил людей против Гитлера и фашистов, хотя из оружия у нас были лишь битые бутылки да кухонные ножи. Я уверен, что без Черчилля мы бы проиграли войну, и Британия сейчас была бы нацистским государством.

Это была отрезвляющая мысль. Я всегда принимала свободу как должное. Во время войны я была ребёнком и оценивала всё согласно своему возрасту. Только после её окончания, когда мне было лет десять, я увидела в кинохронике ужасающие кадры из Бельзена, Освенцима, Дахау и других европейских лагерей смерти. Только тогда я начала понимать, с каким злом мы сражались.

Кроме того, я родилась в сельской местности и мало видела саму войну. Мы жили всего в тридцати милях[27] от Лондона, но жизнь там была мирной и спокойной. Мама принимала эвакуированных, и мне это нравилось. Еды не хватало, и до десяти лет я не видела ни бананов, ни апельсинов, но в остальном всё было по-прежнему. Где же застала война мистера Коллетта?

Он твёрдо ответил, что Лондон был его домом, и там он и провёл все эти годы. Салли тоже не хотела покидать город – она родилась здесь и выросла. Они оба чувствовали, что других вариантов у них нет. Это была типичная для лондонцев позиция.

В 1939 году было эвакуировано множество женщин и детей, но через полгода большинство из них вернулись. Они не смогли жить в сельской местности и возвращались целыми толпами, предпочтя опасности Лондона деревенской тишине.

Я слышала похожую историю от сестёр. Две сестры-акушерки эвакуировали в Корнуолл около семидесяти беременных женщин из Поплара. Одна за другой они вернулись в город, и все называли одну и ту же причину: тишина действовала им на нервы, они боялись деревьев и полей, не выносили шума ветра. Через полгода в Корнуолле осталось не больше дюжины эвакуированных, поэтому и сами сёстры вернулись туда, где в них больше всего нуждались, – в Поплар.

В 1940-м мистер Коллетт вышел на пенсию. Сразу же после этого он вместе с Салли присоединился к активистам противовоздушной обороны. В начале 1940 года они следили за тем, чтобы распоряжения правительства выполнялись неукоснительно, – проверяли, что люди носят с собой противогазы, подчиняются приказам о затемнении, – следили за наличием мешков с песком и оснащённостью бомбоубежищ. Поначалу служащих ПВО называли шпиками и посмеивались над ними, но в сентябре 1940-го Лондон стали бомбить, и тут-то началась настоящая работа.

В течение трёх долгих месяцев город обстреливали каждую ночь, а иногда и днём. Основной целью был Докленд – один из самых густонаселённых районов, – и сотни тысяч лондонцев погибли или лишились крова.

При взгляде на карту Лондона вы сразу видите подковообразную Темзу, огибающую Собачий остров. Он хорошо заметен с воздуха, и немецкие пилоты не могли его пропустить. Достаточно было сбрасывать бомбы на эту цель, и они неизбежно попадали в порты или в окружающие дома. Тысячи тонн взрывчатки обрушились на город менее чем за три месяца. В Попларе на квадратную милю[28] приходилось пятьдесят тысяч душ. Это была живая мишень.

Людей было столько, что бомбоубежищ не хватало. В других районах города граждане прятались в метро, но в Попларе его не было. Ближайшей станцией был «Олдгейт». Правительство выдавало гофрированное железо, чтобы люди могли строить у себя в садах бомбоубежища Андерсона[29], но большинство жителей Поплара не располагали своими участками. К счастью, во многих домах имелись погреба, где и спали люди. Церковные крипты также становились убежищами, и граждане жили в церквях целыми районами. Как рассказали мне сёстры, в крипте церкви Всех Святых родилось несколько детей. Теснота была жуткая. Каждому хватало места, лишь чтобы прилечь – и не более того.

Все опасались, что убежища поразит чума или другие болезни. Водосточные и канализационные трубы регулярно страдали от бомб, но их всегда успевали латать – по крайней мере, настолько, чтобы предотвратить распространение инфекций. Страдали и линии передачи газа и электричества, но их тоже чинили.

– Сейчас всё это кажется невозможным, – сказал мистер Коллетт, – но все работали днями и ночами и не теряли присутствия духа. Когда живёшь в таких условиях и смерть совсем рядом, каждый день становится подарком. Утром ты видишь рассвет и радуешься, понимая, что ещё жив. Кроме того, мы знали смерть в лицо. Люди Поплара привыкли страдать. Бедность, голод, холод, болезни и смерть были с нами уже много поколений, и мы уже свыклись с ними, так что несколькими бомбами нас было не сломить.

Мы привыкли к тесноте, поэтому в убежищах было не так уж и плохо. Потерять дом или комнаты при бомбёжке не хуже, чем при выселении, а у большинства практически не было мебели. Семья просто переезжала к соседям, у которых ещё оставалась крыша над головой.

Удивительное было время. Очень много горя и страха, но вместе с тем и восторга. Мы твёрдо решили, что не сдадимся. «Да пошёл ты к чёрту, Гитлер», – так мы думали. Помню, как мы вытащили из-под обломков какую-то старуху. Она не пострадала. Она схватила меня за руку и сказала: «Ублюдок Гитлер. Убил моего старика, ну и Бог с ним, убил моих детей – это плохо, разрушил мой дом, так мне теперь негде жить, но меня-то он не достал! У меня есть шесть пенсов, а тот паб на углу не разбомбили, так что пойдём-ка выпьем, да и споём».

Когда начали сбрасывать зажигательные бомбы, разрушений стало ещё больше. Так погибла Салли. У мистера Коллетта с женой было предчувствие, что кто-то из них умрёт, но они не знали, кто именно и когда. Такие бомбы были небольшими, и они вспыхивали, когда ударялись об землю. Их легко было загасить – мешком с песком или даже парой одеял, – но, если огонь распространялся, могло загореться целое здание. Правительство призывало добровольцев прятаться на крышах высоких домов и следить за окрестностями. Когда падала бомба, волонтёры указывали, где она, и люди с мешками бросались её гасить. Дежурным следовало хорошо знать местность, и это в основном были старики, неспособные копать или таскать тяжести. Салли вызвалась работать дежурной.

– Они поднимались на самые высокие дома, а от огня и бомб их защищали только каски. Как-то ночью снаряд угодил прямиком в дом, где была Салли. Больше я её не видел. Её тело так и не нашли.

Рассказав мне эту печальную историю, он умолк и несколько минут смотрел на огонь.

– Она понимала, какой это риск, – сказал он тихо. – Мы оба понимали. Я рад, что она ушла первой и не осталась одна. Смерть добрее, чем жизнь. В могиле никто не страдает. Мы встретимся – уже скоро, я надеюсь.

Он снова повторил:

– Скоро, я надеюсь.

Я не знала, что сказать, и спросила его про дочь.

Ширли обучилась телеграфии и азбуке Морзе, а значит, была ценным специалистом. В 1940 году она вступила в женскую вспомогательную службу ВВС и подразделение связи и разведки ВВС. Отец видел её только во время отпусков и в основном даже не знал, где она, поскольку задания были строго секретными. Она так и не вышла замуж и всегда была очень близка с родителями. После смерти матери она погрузилась в дела.

Мистер Коллетт тоже выяснил, что тяжёлый труд – единственное лекарство от печали. После смерти Салли он работал день и ночь, не особо заботясь о сне и еде. В гражданской ПВО он занимался всем подряд: помогал санитарам скорой помощи, разбирал обломки зданий, носил воду, наполнял мешки песком и чинил трубы. Он выходил по ночам, когда с неба сыпались бомбы, не боясь, что погибнет. Он помогал людям выбраться из горящих зданий, таскал детей, толкал коляски.

– Это было тяжёлое время, но неплохое, – сказал он. – Я постоянно представлял, как Салли смотрит на меня сверху и переживает то же самое.

Он до сих пор живо помнил те дни. Как-то он рассказал про одного мальчика шести-семи лет. Его выкопали из-под обломков, где он пробыл несколько часов под телом матери. Видимо, когда начали бомбить, она закрыла его собой. Женщина уже застыла, но ребёнка спасли. Никто, впрочем, не знает, какую психологическую травму наносит подобный опыт. Он сказал, что мальчика звали Пол.

– Теперь ему двадцать с чем-то лет, и я часто думаю, каким он вырос и что у него с головой.

Он продолжил свой трагический рассказ.

– Следующие пять лет я видел Ширли только изредка. Она процветала. Война оказывает иногда такое действие. Необычные обстоятельства пробуждают в людях всё лучшее, что в них есть. Она была умницей и прирождённым лидером и скоро стала руководительницей. Я так гордился ей.

В 1944-м казалось, что война заканчивается, и мы позволили себе мечтать о том, что она демобилизуется, и мы заживём по-старому. Но в такое время нельзя ничего планировать. Начались атаки ракетами «Фау-1» и «Фау-2». В Рождество 1944 года мне сообщили, что ракета упала на штаб, где работала Ширли, и моя дочь погибла. С тех пор я остался один.

Тень работного дома

Ли Хант

- Дженни с кресла поднялась

- И меня поцеловала.

- Время всё стремится взять,

- Только это не отняло.

- Пусть я нынче стар и слаб,

- Трудно жить и денег мало,

- Всё же милая меня

- Поцеловала.

Поплар ждали перемены. Градостроители установили новый порядок и добились на этом поприще таких успехов, что смели практически всё. Поплар пережил войну, бомбардировки, снаряды и ракеты «Фау-2». Люди собрали себя заново, вычистили обломки и вновь стали сообществом – почти неотличимым от своих родителей и дедушек. Однако благие бюрократические и социальные намерения чуть не уничтожили его.

Многоквартирные дома собирались снести.

С 1958 по 1959 год тысячам арендаторов разослали уведомления о выселении и предложили им новое жильё – порой очень далеко, например в Харлоу, Брэкнелле, Бэзилдоне, Кроули или Хемел-Хэмпстеде. Для стариков это было всё равно что Северный полюс. Социальные работники и инспекторы по муниципальному жилью целыми днями сновали по квартирам с пачками анкет, советами и натянутыми улыбками. Жильцы не поддавались. Большинство относились к этой идее с неодобрением или подозрением. Некоторые были в отчаянии.

Это был тот единственный раз, когда я испытала сочувствие к соседке мистера Коллетта. Однажды я вошла во двор Альберта-билдингс, она приблизилась ко мне и жалобно сказала:

– Нам велено съезжать. Куда? В какие-то неизвестные дома, куда-то далеко. Там меня никто не знает, и я никого не знаю. Нельзя так, нельзя. Я же всегда платила за жильё, посмотрите в книгах. Ни на день не опаздывала. И дома у меня чисто, как мать завела. Сами взгляните. Может, вы что-то сделаете? Вас, сестёр, послушают.

Все мы сталкивались с подобным отношением. Старшее поколение питало трогательную надежду, что монахини вмешаются и спасут их домики, но это, разумеется, было ошибкой. Мы старались утешить граждан, но сомневаюсь, что нам это удавалось. Район был обречён. Людей, которые посылали к чёрту Гитлера, теперь выселяли на улицу.

Затем дома начали сносить. Земля стала дорогой. Всё дело – в больших деньгах. У простых людей не было шансов. Здесь строили башни, которые, как предполагалось, будут куда лучше старых домов. На деле это были те же многоквартирные дома, только гораздо хуже, поскольку связь между жителями оказалась утрачена. Исчезли дворы, внутренние балконы, дорожки и лестницы, и соседи уже не знали друг друга. На место коллективной жизни арендаторов, их братству и дружбе, вражде и ссорам пришли закрытые двери и опущенные взгляды. С социальной точки зрения это была катастрофа. За одно поколение сообщество людей, формировавшееся много веков и породившее ярких, живых кокни, было практически разрушено.

Но всё это было впереди. В 1959 году мы ещё не знали, что произойдёт с обитателями Поплара. Мы видели только то, что происходит сейчас, – например, снос Альберта-билдингс. Мы бесконечно обсуждали это за обеденным столом, и одна из сестёр заметила:

– Что ж, если эти дома снесут, дальше придёт наша очередь, поскольку мы уже будем не нужны.

Мы печально переглянулись, но сестра Джулианна спокойно ответила:

– Более восьмидесяти лет мы служили Господу в Попларе. Если здесь мы больше не нужны, Он даст нам другую работу. Пока же предлагаю не гадать о будущем, а заняться делом.

Когда я навещала мистера Коллетта в следующий раз, то столкнулась с социальной работницей. Она выглядела изнурённой, бедняжка, а встречные женщины так и атаковали её вопросами. Мне стало её жаль. Ужасный труд! «Вот же безвыходное положение», – подумала я, глядя на неё.

Мистеру Коллетту стало значительно лучше, поскольку теперь он мог обрабатывать поверхностные язвы самостоятельно. Раз в две недели я проверяла, нет ли ухудшения. Ему стало легче ходить, и всё это – благодаря простому регулярному уходу. Работа медсестры, как никакая другая, приносит множество удовлетворения.

Пока я снимала повязку, он задумчиво молчал. Наверное, мы оба гадали, о чём думает собеседник.

Он нарушил молчание:

– Вы слышали, наверное, что наши дома сносят? Ну да, слышали, конечно. Не понимаю зачем. Они прочные. Перенесли даже бомбардировку, когда тысячи зданий сложились, точно карточные домики. Альберта-билдингс простояли бы ещё много веков, а они хотят их уничтожить. Все мои призраки погибнут вместе с обломками. Но найдут ли они покой? А я?

Его явно мучали предчувствия.

– Что вам предлагают взамен? – спросила я.

Он вздрогнул, словно мой вопрос разбудил его.

– Взамен? Не знаю. Какую-то квартиру в Харлоу, ещё одну в каком-то Хемел-Хэмпстеде. Надо подумать. Конечно, спасибо, что вообще что-то предлагают. Во времена моего детства если арендатор выселял вас, то взамен ничего не полагалось. Так что спасибо им – так я и сказал той леди.

Я улыбнулась. В это непростое время мало кто из социальных работников слышал благодарность.

– Сколько у вас времени на размышления?

– Несколько недель. Возможно, месяц. Не больше. Всё очень внезапно.

Действительно, внезапно. Стихли весёлые крики детей. Квартиры пустели, и по двору сновали грузчики, окна были заколочены, лестницы пылились и разрушались, мусорные вёдра валялись на земле. На смену постоянному гулу человеческой жизни пришло эхо: в опустевших дворах звуки голосов отражались от стен, пока не замолкали в застывшем воздухе.

Я не знала, как мы теперь будем видеться с мистером Коллеттом. Если он переедет куда-нибудь за город, в Хартфордшир или Эссекс, как часто мне удастся его навещать? Видимо, нашим уютным разговорам за хересом и шоколадками пришёл конец.

Через неделю я заглянула к нему, чтобы узнать, что он решил.

– Я еду в Сент-Марк в Майл-Энд, – сообщил он. – В дни моей молодости там располагался работный дом. Но это было давно. Теперь это пристанище для стариков вроде меня. Думаю, это к лучшему. Социальная работница говорит, что за мной будут хорошо ухаживать. Я уезжаю на следующей неделе.

Новости опечалили меня и встревожили. Тени работных домов более века омрачали жизни тысяч людей. Хотя в 1930 году их официально упразднили, они продолжали существовать под другими названиями. Мне стало страшно за мистера Коллетта, но я не хотела выражать сомнений или пугать его, так что просто сказала:

– Буду навещать вас, обещаю.

Вернувшись в Ноннатус-Хаус, я излила свои тревоги сестре Джулианне.

– Вы должны понимать, что это только его решение, – сказала она с очень серьёзным видом. – Он умный человек и наверняка понимает, что вряд ли сможет ухаживать за собой в новом месте.

Я тогда была молодой, горячей и склонной к спорам.

– Но ему уже гораздо лучше! Он спокойно управляется сам! Видит он плохо, но это не слепота, и он лёгко находит всё, что нужно.

Сестра Джулианна нежно улыбнулась:

– Да, милая, я знаю, но это лишь потому, что он знает, где что находится. Он способен жить в одиночестве только благодаря привычке.

В другом доме ему придётся тяжело. Так бывает со многими стариками.

Я продолжала беспокоиться, но понимала, что ничего не могу сделать.

Несколько дней спустя, проходя мимо, я решила заглянуть и договориться о прощальном вечере со своим старым другом. К моему изумлению, квартира была пуста. Я выглянула в окно. Здесь всё было тем же, но и другим. Неодушевлённые объекты живут своей жизнью, особенно когда их постоянно использует кто-то из людей. Когда эта жизнь заканчивается, они выглядят уныло и потерянно, словно мебель, небрежно составленная на складе. Я знала, что мистера Коллетта тут больше нет, и не нуждалась ни в чьих подтверждениях, однако в этот момент из дверей вышла – или, скорее, выползла – его соседка. Куда делись надменность, агрессия, суетливость? Теперь она казалось воплощением апатии и отчаяния.