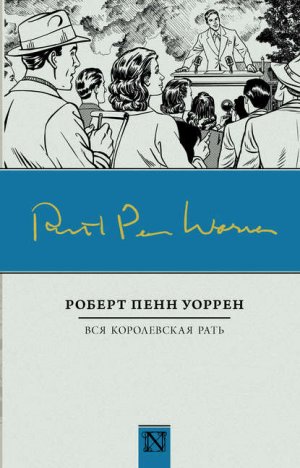

Вся королевская рать Уоррен Роберт

Драндулет поехал, подпрыгивая по щебенке, Вилли откинулся на спинку и закрыл глаза.

Вскоре я увидел рощу, и на ее опушке – ярмарочные сооружения, ряды фургонов, колясок, дешевых автомобилей, а в синем небе – поникший на древке американский флаг. Потом, перекрывая дребезжание нашего рыдвана, донеслись обрывки музыки. Дафи помогал пищеварению масс.

Вилли протянул руку к бутылке.

– Дай еще.

– Осторожнее, – сказал я. – Ты ведь не привык. Ты уже…

Но он уже поднес ее ко рту, и я решил не тратить слов понапрасну, тем более что их все равно бы заглушило бульканье в его горле.

Когда он вернул мне бутылку, ее уже не стоило класть в карман. Я наклонил ее, но того, что собралось в уголке, не хватило бы и школьнице.

– Ты уверен, что не хочешь ее прикончить? – вежливо осведомился я.

Рассеянно помотав головой, он сказал:

– Нет, спасибо. – И передернулся, словно его знобило.

Тогда я допил остатки и выкинул пустую поллитровку в окно.

– Постарайтесь подъехать ближе, – сказал я водителю.

Он подъехал довольно близко; я вылез, помог Вилли и расплатился с шофером. Затем мы продрейфовали по бурой, утоптанной траве к трибуне – и глаза Вилли обозревали далекие горизонты, а толпа вокруг была ничем, и оркестр отрывал «Кейси Джонса».

Я бросил его под палящим солнцем, на бурой лужайке возле трибуны, и он остался посреди чужой страны, одинокий, погруженный в грезы.

Я нашел Дафи и сказал:

– Груз доставлен, пожалуйте расписочку.

– Что с ним стряслось? – поинтересовался Дафи. – Он же не пьет. Он пьян?

– Он в рот не берет спиртного, – сказал я. – Просто он был на пути в Дамаск, увидел великий свет и окосел от него.

– Что с ним стряслось?

– Надо почаще заглядывать в Священное писание, – ответил я и подвел его к кандидату. Это была трогательная встреча. Я замешался в толпе.

Давка была порядочная, ибо запах пригорелого мяса может творить чудеса. Люди уже собирались перед помостом и занимали сидячие места. Сбоку на помосте стоял оркестр, который играл теперь «Ура, ура, вся шайка в сборе». Тут же на помосте находились два местных деятеля без политического будущего, заезжавшие утром в гостиницу, еще один человек – должно быть, проповедник, которому полагалось прочесть вступительную молитву, и Дафи. И с ними был Вилли, тихо исходивший потом. Они сидели рядком на стульях перед задником из флагов и позади накрытого флагом стола, где стоял большой кувшин с водой и несколько стаканов.

Первым встал один из местных деятелей, который обратился к друзьям и землякам и представил проповедника, который обратился к всемогущему господу, вытягивая тощую, жилистую шею из синей диагонали и жмурясь на солнце. Затем первый местный деятель снова встал и окольными путями начал подбираться к тому, чтобы предоставить слово второму местному деятелю. Поначалу я думал, что от второго местного деятеля будет больше проку, ибо его сильной стороной была, по-видимому, не живость ума, а выносливость. Но проку в нем оказалось не больше, чем в первом местном деятеле, проповеднике или всемогущем господе. Просто ему понадобилось больше времени, чтобы признаться в этом и кивнуть на Вилли.

Потом Вилли одиноко стоял у стола, говорил «Друзья мои», неосмотрительно поворачивал голову из стороны в сторону, рылся в правом кармане пиджака, пытаясь выудить текст речи.

Пока он копошился со своими листками и водил по ним смущенным взглядом, словно там было написано на иностранном языке, кто-то дернул меня за рукав. Сэди.

– Ну, как это было? – спросила она.

– Судите сами, – ответил я.

Она внимательно поглядела на помост и спросила:

– Как вам это удалось?

– Стаканчик на опохмелку – и все дела.

Она снова посмотрела на помост.

– Стаканчик, – сказала она. – Тут бочкой пахнет, а не стаканчиком.

Я критически оглядел Вилли, который стоял наверху, потея, качаясь и безмолвствуя под палящим солнцем.

– Да, вид у него какой-то пришибленный, – заметила она.

– Он с утра не в себе, – отозвался я. – С тех пор как проснулся.

Она продолжала его разглядывать – почти так же, как прошлой ночью, когда его безжизненное тело покоилось в кровати. Во взгляде ее не было ни жалости, ни презрения. Это был оценивающий взгляд, в нем угадывалась работа мысли. Затем она сказала:

– Нет, наверно, врожденное.

Тон ее слов подразумевал, что для нее это вопрос решенный. Но она продолжала смотреть на него с прежним выражением.

Кандидат еще держался на ногах, правда прислонившись боком к столу. Он даже начал разговаривать. Он уже назвал их своими друзьями – трижды или четырежды, на разные лады – и объяснил, как он рад, что здесь очутился. Теперь он стоял, вцепившись обеими руками в текст речи, нагнув голову, как безрогая корова среди злых собак, и обливался потом под жарким солнцем. Потом он взял себя в руки и выпрямился.

– Вот тут у меня речь написана, – сказал он. – Речь о том, что нужно штату. Но не мне вам объяснять, что нужно штату. Вы и есть штат. Вы сами знаете, что вам нужно. Поглядите на свои штаны. Разве нет у вас заплат на коленях? Прислушайтесь к своему брюху. Разве в нем не бурчит от голода? Посмотрите на ваш урожай. Разве не гнил он на корню из-за того, что нету дорог и вы не можете свезти его на рынок? Посмотрите на ваших детей. Разве не растут они темными, как ночь и как вы, из-за того, что у них нет школы?

Вилли замолчал и, мигая, оглядел толпу.

– Нет, – сказал он. – Я не буду читать вам проповеди. Я не буду рассказывать, что вам нужно, вы это лучше знаете. Но я расскажу вам одну историю.

Он замолчал, оперся на стол и глубоко вздохнул; пот катился с него ручьями.

Я шепнул Сэди:

– К чему он клонит?

– Помолчите, – сказала она, не сводя с него глаз.

Он снова начал.

– Это смешная история, – сказал он. – Приготовьтесь посмеяться. Вы надорвете животики – до того она смешная. Это история про вахлака. Про голодранца, такого же, как вы. Да, как вы. Он рос, как все деревенские пацаны, у проселочных дорог и оврагов, на севере штата. Он знал, что такое быть вахлаком. Он знал, что такое вставать до зари, шлепать босиком по навозу, доить и кормить корову и выносить помои до завтрака, чтобы с восходом выйти из дому и пройти шесть миль до однокомнатной халупы, которая называется школой. Он знал, что такое расплачиваться большими налогами за эту развалюху из горбыля, за размытые дороги, где ты месишь глину, ломаешь тележные оси и должен погонять своих мулов камнями.

Да, он знал, каково быть вахлаком – и зимой и летом. Он решил, что если он хочет чего-то добиться, то должен добиться сам. И он сидел по ночам над книгами, учил законы и надеялся, что они помогут ему исправить жизнь. Он не ходил ни в какие школы и университеты. Он учил законы ночью, проработав целый день в поле. Для того, чтобы стало легче жить. И ему и другим, таким же, как он. Я вам не буду врать. Он не сразу начал думать о других вахлаках и как он их осчастливит. Он начал думать раньше всего о себе и заодно задумался о других. О том, что он не поможет себе, не помогая другим, и не поможет себе, если другие ему не помогут. Один за всех, все за одного. Вот что он понял.

И была на то воля божья и грозное знамение Его, чтобы он понял это в тот страшный день, два года назад, когда первая кирпичная школа в округе обрушилась, потому что политиканы построили ее из негодного кирпича, и убила и искалечила десять ни в чем не повинных ребятишек. Вы знаете эту историю. Он воевал с политиканами, чтобы они не строили школу из негодного кирпича, но они победили, и школа рухнула. И тогда он задумался. Это не должно повториться.

Люди верили ему, потому что он воевал против негодного кирпича. А некоторые деятели в городе поняли это, приехали в дом его папаши на большой красивой машине и сказали, что помогут ему стать губернатором.

Я ущипнул Сэди за руку.

– Неужели он хочет…

– Замолчите, – прошипела она.

Я посмотрел на Дафи, сидящего на помосте за спиной у Вилли. Лицо у Дафи было встревоженное. Оно было красное, круглое, потное, и оно было встревоженное.

– Да, они наговорили с три короба, – продолжал Вилли. – А он и уши развесил. Он заглянул себе в душу и решил, что попытается изменить жизнь. При всем своем смирении он решил, что должен попытаться. Он был простым человеком, обыкновенным деревенским парнем, но верил, как все мы здесь верим, что даже самый простой, самый бедный человек может стать губернатором, если его земляки решат, что у него хватит на это ума и характера.

Эти люди в полосатых брюках раскусили его и обвели вокруг пальца. Они стали рассказывать ему, какая никчемная флюгарка – Макмерфи, и что Джо Гарисон – слуга столичных заправил, и как они хотят, чтобы вахлак вмешался и дал штату честное правительство. Вот что они говорили. Но, – Вилли замолчал и воздел руку с манускриптом к небесам, – знаете ли вы, кто они были? Холуи и подручные Джо Гарисона, и хотели они, чтобы вахлак отнял у Макмерфи вахлацкие голоса. Догадался я об этом? Нет, не догадался. Нет, потому что я поверил их елейным речам. Я бы и сегодня не знал правду, если бы у этой женщины, – он показал на Сэди, – если бы у этой вот женщины…

Я толкнул локтем Сэди и сказал:

– Сестренка, считай себя безработной.

– …Если бы у этой чудесной женщины не хватило честности и благородства открыть мне глаза на их гнусную аферу, от которой смердит на все небеса.

Дафи был уже на ногах и робко, бочком двигался к переднему краю помоста. Он бросал отчаянные взгляды – то на оркестр, словно умоляя его заиграть, то на толпу, словно хотел что-нибудь сказать ей, но не мог придумать что. Наконец он пробрался к Вилли и зашептал ему на ухо.

Но едва он открыл рот, как Вилли круто повернулся к нему.

– Вот! – взревел Вилли. – Вот! – И взмахнул рукописью. – Вот он, Иуда Искариот, холуй и подчищала!

И снова перед лицом Дафи мелькнула его правая рука с листками. Дафи пытался что-то ему сказать, но Вилли не слушал, он махал рукописью перед носом Дафи и кричал: «Смотрите! Смотрите на него!»

Дафи, отступая, оглянулся на оркестр, протянул к нему руки и завопил:

– Играйте! Играйте! Играйте «Звездное знамя»!

Но оркестр не заиграл. А когда Дафи опять повернулся к Вилли, тот произвел трепещущей рукописью особенно энергичный пас перед его носом и крикнул:

– Вот он, гарисоновский лакей!

– Неправда! – закричал Дафи, пятясь от неумолимой длани.

Не знаю, сделал ли это Вилли умышленно. Но так или иначе, он это сделал. Не то чтобы он спихнул Дафи с помоста. Он просто шел за Дафи, а Дафи, пятясь по краю помоста, исполнял свой танец – воздушное, застенчивое адажио, а перед лицом у него вертелись чужие руки, а лицо его было – удивленная ватрушка с дырой посередине, и из дыры не выходило ни звука. Ни звука не слышалось на двух гектарах потеющей толпы. Толпа следила за танцем Дафи.

Последнее па он сделал в воздухе. Он приземлился и, полусидя-полулежа, застыл, спиной к помосту, с разинутым ртом. И опять изо рта не вышло ни звука – он даже дышать забыл.

Такое дело, а я без камеры.

Вилли не потрудился заглянуть через край помоста.

– Пусть валяется, боров! – крикнул он. – Пусть валяется, боров, а вы, голодранцы, слушайте. Да, вы – тоже голодранцы, и вас они тоже дурачили каждый день, как меня. Ведь они думают, что мы для этого созданы. Сидеть в дураках. Но на этот раз я сам кое-кого надую. Я выхожу из игры. А почему, знаете? – Он замолчал и резким движением левой руки отер с лица пот. – Не потому, что задето мое мелкое самолюбие. Оно не задето, в жизни я так хорошо себя не чувствовал – потому что знаю правду. Мне давно полагалось ее знать. Если голодранцу что-то нужно, он должен взять сам. Эти златоусты с «кадиллаками» ничего ему не подарят. Когда я снова захочу стать губернатором, я приду сам, без них, и они будут харкать кровью. Но сейчас я ухожу…

Я отказываюсь в пользу Макмерфи. Видит бог, все, что я сказал о нем, – правда, и я повторю ее где угодно. Но я соберу для него свои голоса. Я и другие вахлаки – мы так пришибем Джо Гарисона, что он в золотари свою кандидатуру не выставит. И тогда мы посмотрим, как покажет себя Макмерфи. Это для него – последний случай. Время пришло. Правда должна быть сказана – и я скажу ее. Я скажу ее всему штату – из края в край, – даже если мне придется ездить на буфере или на краденом муле. И ни один человек – ни Гарисон, ни кто другой – мне рта не заткнет. Ибо я узрел свет и…

Я наклонился к Сэди.

– Слушайте. Мне надо позвонить. Я бегу в город. До первого телефона. Надо передать в газету. Вы оставайтесь здесь и, ради бога, постарайтесь все запомнить.

– Хорошо, – сказала она, не обернувшись.

– Поймайте Вилли, когда тут все кончится, и везите в город. Дафи вас не повезет, можете быть спокойны. Поймайте растяпу и сразу…

– Хорош растяпа, – сказала она. И добавила: – Ну, давайте, давайте.

Я ушел. Я пробирался через толпу вдоль края трибуны, а голос Вилли бил по моим барабанным перепонкам и стряхивал с дубов сухие листья. Обогнув трибуну, я оглянулся и увидел, как Вилли расшвыривает свои листки, которые падают, кружась, к его ногам, и колотит себя в грудь, крича, что правда там и незачем писать ее на бумажках. Он стоял среди листков, подняв руку, заголившуюся до локтя, с лицом мокрым и красным, как тертая свекла, с чубом на лбу и выпученными, сверкающими глазами, пьяный как сапожник, а за ним висели сине-бело-красные флаги, и над ним – раскаленные медные небеса.

Я прошел немного по щебенке, а потом поймал грузовик, ехавший в город.

Ночью, когда все успокоилось и поезд, в котором сидел Дафи (с отчетом для Джо Гарисона), уже тащился под звездами по полынной степи, а Вилли уже несколько часов лежал в постели, отсыпаясь после похмелья, я в своем номере аптонской гостиницы взял со стола бутылку и сказал Сэди:

– Не хотите ли еще лекарства, которое ломает прутья и вышибает доски?

– Что? – сказала Сэди.

– Вы все равно не поймете мысли, которую я выразил в столь грамматически безупречной форме, – сказал я и налил ей виски.

– А-а. Я забыла. Вы ведь ходили в университет.

Да, я с грамматической безупречностью ходил в университет, но, видимо, не усвоил там всего, что полагалось бы знать человеку.

Вилли сдержал слово. Он собрал голоса для Макмерфи. Он не катался на буфере, не покупал мулов и не крал. Но он заездил до полусмерти свой приличный подержанный автомобиль – он гонял на нем по изрытой щебенке, по пыли, доходящей до ступиц, а в дождь застревал в черной грязи и сидел, дожидаясь, когда на подмогу придет пара мулов. Он стоял на приступках школ, на ящиках, одолженных в мануфактурной лавке, на возах, на верандах придорожных лавок и говорил. «Друзья, мякинные головы, голодранцы и братья вахлаки», – начинал он, наклонившись вперед, всматриваясь в их лица. И замолкал, выжидая, пока до них дойдет. В тишине толпа начинала шевелиться и негодовать – они знали, что так их обзывают за глаза, но никто еще не осмеливался встать и сказать им это в лицо. «Да, – говорил он, кривя рот, – да, больше вы никто, и нечего злиться, если я говорю правду. А хотите злиться – злитесь, но я все равно скажу. Больше вы никто. И я – тоже. Я тоже голодранец, потому что всю жизнь копался в земле. Я – мякинная башка, потому что меня охмуряли златоусты в дорогих автомобилях. На тебе соску, и не ори! Я – вахлак, и они хотели, чтобы я заставил вахлаков голосовать по-ихнему.

Но я встал с четверенек, потому что даже собака может этому научиться – дай только срок. Я научился. Не сразу, но научился – и теперь стою на своих ногах. А вы, вы стоите? Хоть этому вы научились? Сможете вы этому научиться?»

Он говорил им неприятные вещи. Он называл их неприятными именами, но каждый раз, почти каждый, беспокойство и негодование утихали, и он наклонялся к ним, выпучив глаза, и лицо его лоснилось под горячим солнцем или в красных отблесках факелов. Они слушали, а он приказывал им подняться с четверенек. «Идите голосовать, – говорил он. – Сегодня голосуйте за Макмерфи, – говорил он, – потому что у вас нет другого кандидата. Голосуйте все, как один, – покажите им, на что вы способны. Выбирайте его, и если он обманет – пригвоздите к позорному столбу. Да, – говорил он наклоняясь, – пригвоздите его, если он обманет. Дайте мне молоток, и я это сделаю своими руками. Голосуйте, – говорил он. – Выбирайте Макмерфи», – говорил он.

Он наклонялся к ним и внушал: «Слушайте меня, голодранцы. Слушайте меня и взгляните в лицо святой, не засиженной мухами правде. Если у вас осталась хоть капля разума, вы увидите и поймете ее. Вот она, эта правда: вы – вахлаки, и никто никогда не помогал вахлакам, кроме них самих. Эти, из города, они не помогут вам. Все в ваших руках и в божьих. Но бог-то бог, да и сам не будь плох».

Он преподносил им это, а они стояли перед ним, засунув большие пальцы за лямки комбинезонов, и щурились на него из-под полей надвинутых шляп, словно он был пятнышком на другом краю долины или бухты и они еще не могли сообразить, что там виднеется, или как будто на том краю долины или поля вдруг зашевелился кустарник и они гадали, что оттуда выскочит, а под полями надвинутых шляп челюсти трудились над жвачкой, в движении пунктуальном и неумолимом, как ход Истории. А Время – ничто для быдла, и для Истории тоже. Они наблюдали за ним, и если бы вы вгляделись в их лица, то заметили бы, как в них что-то просыпается. Они стояли совсем тихо, даже не переминались с ноги на ногу, – у них талант быть тихими; вы понаблюдайте их, когда они приезжают в город и стоят где-нибудь на углу, не шевелясь и не разговаривая, или сидят на корточках у дороги и просто смотрят туда, где дорога переваливает через холм, – и прищуренные глаза их не мигая смотрели на человека, стоявшего перед ними. У них – талант быть тихими. Но иногда тишина нарушается. Она обрывается внезапно, как натянутая струна. Один из них тихо сидит на радении под открытым небом и вдруг поднимет руки и вскочит с воплем: «О Господи! Я увидел Его имя!» Или один из них спускает курок и сам удивляется звуку выстрела.

Вилли стоит над ними. Под солнцем или в красных отблесках бензиновых факелов. «Вы спрашиваете, какая у меня программа. Вот она, голодранцы. И запомните как следует. Распни их! Распни Джо Гарисона. Распните всех, кто стоит у вас на пути. Распните Макмерфи, если он обманет. Распните всех, кто стоит на пути. Дайте мне молоток, и я это сделаю своими руками. Пригвоздите их к двери хлева! И не сгоняйте с них навозных мух индюшачьими крылышками!»

Да, это был Вилли. Имя у этого человека было прежнее.

Губернатором стал Макмерфи. И не без помощи Вилли: больше всего голосов было подано в тех округах, где он выступал, и цифры оказались рекордными за всю историю. Но Макмерфи с самого начала не знал, как себя с ним держать. Сперва он открещивался от Вилли, потому что тот отзывался о нем не очень лестно, но потом, когда стало ясно, что к Вилли прислушиваются, он заегозил. А под конец Вилли встал на дыбы и начал рассказывать, как люди Макмерфи предлагали оплатить его расходы, но он выступает от себя и он не помощник Макмерфи, хотя призывает голосовать за Макмерфи. Он сам за себя заплатит, даже если придется в последний раз перезаложить папину ферму. Да, и если у кого нет двух долларов, чтобы заплатить избирательный налог, пусть придет и скажет прямо, и он, Вилли Старк, за него заплатит из денег, взятых под заклад папиной фермы. Вот до чего он был убежден в своих словах.

Макмерфи пришел к власти, а Вилли вернулся в Мейзон-Сити и занялся адвокатской практикой. Год или около того он перебивался делами о краже кур, о потравах, о мелкой поножовщине (непременном развлечении на субботних танцах в Мейзон-Сити). Затем на мосту через реку Акамалджи, который строился штатом, обвалилась какая-то ферма, и при аварии пострадала бригада рабочих. Двое или трое из них погибли. Многие рабочие были из Мейзон-Сити и взяли адвокатом Вилли. Тут о нем написали все газеты. А дело он выиграл. Потом в округе Акамалджи, к западу от округа Мейзон, нашли нефть, и Вилли участвовал в тяжбе нескольких независимых арендаторов с нефтяной компанией. Его сторона выиграла, и он впервые в жизни пощупал бумажные деньги. В большом количестве.

Все это время я не видел Вилли. Снова я встретился с ним только в 1930 году, когда его выдвинули кандидатом на первичных выборах в демократической партии. Но это были не выборы. Это был ад кромешный, а также бой в Крыму и субботняя ночь в салуне Кейзи, вместе взятые, и, когда дым рассеялся, на стенах не осталось висеть ни одной картины. И не было никакой демократической партии. Был только Вилли – с чубом на глазах, в прилипшей к животу рубашке. В руках он держал мясницкий топор и кричал: «Крови!» А на заднем плане, под беспокойным красноватым небом, усеянным зловещими белыми пятнами, похожими на клочья пены, по обе стороны от Вилли маячили две фигуры – Сэди Берк и высокий сутулый мужчина с неторопливой речью, грустным загорелым лицом и тем, что называют глазами мечтателя. Мужчина был Хью Милер, юридический факультет Гарварда, эскадрилья Лафайета, Groix de guerre[7], чистые руки, честное сердце, без политического прошлого. Этот человек сидел тихо многие годы, пока кто-то (Вилли Старк) не вложил в его руку бейсбольную биту, и тогда он почувствовал, как его пальцы сами собой сомкнулись на рукояти. Он был мужчиной и был генеральным прокурором. А Сэди Берк была просто Сэди Берк.

За гребнем холма прятались, конечно, и другие люди. Например, джентльмены, которые некогда были преданы Джо Гарисону, но, обнаружив, что никакого Джо Гарисона больше не предвидится – в политическом смысле, – ощутили потребность в новых друзьях. И таким новым другом оказался Вилли. Он был для них последним прибежищем. Они решили наняться к Вилли Старку и расти вместе со страной. Вилли их нанял и в результате получил голоса избирателей, не принадлежащих к разновидности сиволапых. Немного спустя Вилли нанял даже Крошку Дафи, который стал начальником дорожного отдела, а затем, в последний срок правления Вилли, – помощником губернатора. Я не мог понять, для чего он нужен Вилли. Иногда я спрашивал Хозяина: «Зачем ты держишь этого обормота?» Иногда он только смеялся и ничего не отвечал. Иногда он говорил: «Черт возьми, должен ведь кто-то быть помощником губернатора, а они все на одно лицо». Но однажды он сказал: «Я держу его потому, что он мне кое о чем напоминает».

– О чем?

– О том, чего я не хочу забывать.

– О чем не хочешь?

– О том, что, если они приходят к тебе с задушевными разговорами, лучше их не слушать. И это я не намерен забывать.

Значит, вот в чем было дело. Крошка был одним из тех, кто приезжал к Вилли на большой машине и вел задушевные разговоры, когда Вилли был маленьким провинциальным адвокатом.

Но в этом ли было дело? Вернее, только ли в этом? Мне казалось, что есть еще одна причина. Хозяин, наверно, испытывал какое-то удовлетворение оттого, что мог вознести Крошку Дафи. Он уничтожил Крошку Дафи, а потом собрал по кусочкам – и Дафи стал творением его рук. Хозяину было приятно смотреть на золотую оснастку Дафи, на его бриллиантовый перстень и думать, что все это – бутафория, пшик, что стоит ему пальцем шевельнуть, и Дафи растает, как струйка дыма. В каком-то смысле карьера Крошки была не только делом рук Хозяина, но и его местью Крошке, ибо всякий раз, когда Вилли обращал на Крошку сонный, задумчивый взгляд, тот вспоминал, холодея жирным своим сердцем, что стоит Хозяину моргнуть, и от него останется одно воспоминание. В каком-то смысле успех Крошки был для Вилли окончательным подтверждением его собственного успеха.

Но только ли в этом было дело? В конце концов я решил, что главная причина запрятана глубже. Странный вывих природы сделал Крошку Дафи вторым «я» Вилли Старка; гадливость и оскорбления, которые доставались Крошке от Хозяина, были выражением неосознанной внутренней необходимости и на самом деле обращены одним «я» Вилли Старка на его другое «я».

Но это я понял гораздо позже, когда все кончилось.

А пока что Вилли просто стал губернатором, и никто не знал, чем это кончится.

А пока что – во время предвыборной кампании – я потерял работу. Работал я политическим обозревателем в «Кроникл». Я вел колонку. Я был элитой.

В один прекрасный день Джим Медисон призвал меня на зеленый ковер, который окружал его стол, как пастбище.

– Джек, – сказал он, – тебе известно, какова линия «Кроникл» на этих выборах?

– Конечно, – ответил я, – «Кроникл» хочет переизбрать Сэма Макмерфи за его выдающиеся достижения на административном поприще и за его безупречную репутацию как государственного деятеля.

Он кисло улыбнулся и сказал:

– Да, она хочет переизбрать Сэма Макмерфи.

– Прошу прощения, я забыл, что нахожусь в лоне семьи. Я думал, что еще пишу свой обзор.

Улыбка сошла с его лица. Он поиграл карандашом.

– Насчет твоих обзоров я и хотел поговорить.

– Ну? – сказал я.

– Ты не можешь немного подбавить пару? У нас ведь выборы, а не собрание Эпвортской лиги[8].

– Правильно. Выборы.

– А ты не можешь подбавить пару?

– Когда речь идет о Сэме Макмерфи, – сказал я, – у тебя даже мухи нет, чтобы сделать слона. Я делаю что могу.

Он на минуту задумался. Затем начал:

– Видишь ли, то, что этот Старк твой приятель, вовсе…

– Никакой он мне не приятель, – огрызнулся я. – Я его даже не видел с прошлых выборов. Лично мне все равно, кто будет губернатором штата или какая свинья сядет на это место. Но я человек подневольный и стараюсь изо всех сил, чтобы на страницах «Кроникл» не отразилось мое пламенное убеждение, что Макмерфи – одна из самых фантастических свиней…

– Тебе известна линия «Кроникл», – мрачно произнес Джим Медисон, изучая изжеванный окурок своей сигары.

День был знойный, ветер от вентилятора целиком доставался Джиму Медисону, а не мне, и в горле у меня тянулась нитка кислой, желтой на вкус слюны, вроде той, какая появляется при расстройстве желудка, а голова трещала, как сушеная тыква, в которой перекатывается пара семечек. Поэтому я посмотрел на Джима Медисона и сказал:

– Хорошо.

– Что ты хочешь этим сказать? – спросил он.

– То, что я сказал, – ответил я и направился к двери.

– Послушай, Джек, я… – начал он и положил окурок в пепельницу.

– Знаю, – сказал я, – у тебя жена и дети, и надо платить за мальчика в Принстоне.

Я сказал это на ходу. За дверью в коридоре стоял бачок с холодной водой; я подошел к нему, взял остроконечный бумажный стаканчик и выпил с десяток стаканчиков ледяной воды, пытаясь смыть с неба эту желтую пакость.

Потом я постоял в коридоре, ощущая тяжесть в животе, словно туда засунули пузырь со льдом.

Теперь я мог спать допоздна, а проснувшись – лежать неподвижно и просто смотреть на горячие, цвета топленого масла лучи, проникавшие сквозь дырки в шторе, потому что моя гостиница была не лучшей в городе, а мой номер – не лучшим в гостинице. Когда моя грудь поднималась при вдохе, мокрая простыня прилипала к голому телу – потому что в летнее время здесь спят только так. С улицы доносился лязг трамваев и отдаленные гудки машин – не слишком громкая, но пестрая и не ослабевающая смесь звуков, ворсисто-грубая для нервных окончаний; изредка слышался стук подносов, потому что мой номер был по соседству с кухней. А время от времени там заводил свою песню негр. Я мог лежать сколько душе угодно и тасовать в голове картинки того, что бывает нужно человеку – кофе, женщина, деньги, выпивка, белый песок и синее море, – а потом скидывать их одну за одной, ссыпать, словно колоду карт с ладони. Наверно, вещи, которые вам нужны, похожи на карты. Они вам нужны не сами по себе, хотя вы этого не понимаете. Карта нужна вам не потому, что вам нужна карта, а потому, что в совершенно условной системе правил и ценностей и в особой комбинации, часть которой уже у вас на руках, эта карта приобретает значение. Но скажем, вы не участвуете в игре. Тогда, даже если вы знаете правила, карта ничего не означает. Все они одинаковы.

Вот я и лежал, хотя знал, что немного погодя встану – не решу встать, а просто окажется, что я уже стою посреди комнаты; и точно так же с некоторым изумлением обнаружу потом, что я пью кофе, размениваю деньги, развлекаюсь с девушкой, потягиваю виски, плаваю в воде. Как больной амнезией за пасьянсом в лечебнице. Я встану и сдам себе карты, да-да. Попозже. А сейчас я буду лежать, зная, что вставать мне нет нужды, и испытывая блаженную пустоту и усталость, словно святой после ночной беседы с Богом. Ибо Бог и Ничто имеют много общего. Взгляните на секунду любому из них в лицо – и эффект будет один и тот же. Ложился я спозаранку. Иногда сон становится серьезным и захватывающим делом. Вы уже не спать ложитесь для того, чтобы встать утром, а встаете для того, чтобы опять лечь спать. И среди дня вы ловите себя на том, что стоите неподвижно, ждете и прислушиваетесь. Вы как мальчик на железнодорожной станции, который хочет уехать на поезде, а поезда все нет. Вы смотрите на полотно, но пятнышко черного дыма никак не появляется. Вы слоняетесь по перрону и вдруг замираете на полшаге и прислушиваетесь. Ничего не слышно. Тогда вы становитесь коленками на шпалы в своем выходном костюмчике, за который мать пообрывает вам уши, прижимаетесь щекой к рельсу и ждете первого беззвучного шороха, который придет задолго до того, как черное пятнышко дыма начнет расти в небе. Так среди дня вы прислушиваетесь к наступлению ночи – задолго до того, как она выползет из-за горизонта, задолго, задолго до того, как надвинется на вас ее гремящая жаркая черная махина, и черные вагоны, заскрежетав, остановятся точно вкопанные, и проводник с лоснящимся черным лицом подсадит вас на ступеньки и скажет: «Да, саа, молодой хозяин, да, саа». В таком сне вам ничего не снится, но вы постоянно ощущаете присутствие сна, словно вам давно снится, что вы спите, и в этом внутреннем сне вам тоже снится, что вы спите, спите и видите сон о сне – и так без конца, до самой сердцевины.

Так было со мной после того, как я потерял работу. И было не в первый раз. Я уже испытал это дважды. Я даже дал этому название – Великая Спячка. Еще тогда, когда ушел из университета за несколько месяцев до окончания дипломной работы по американской истории. Она была почти закончена и преподавателям нравилась. Отпечатанные листки стопкой лежали на столе возле пишущей машинки. Рядом стояли ящики с карточками. Я вставал поздно, смотрел на них и видел, как углы верхнего листка заворачиваются вокруг пресс-папье. Я видел их вечером, после ужина, ложась спать. Наконец однажды утром я вышел за дверь и больше не вернулся – оставил их на столе. А во второй раз Великая Спячка напала на меня, когда я ушел из своей квартиры и Лоис возбудила дело о разводе. На этот раз не было ни американской истории, ни Лоис. Но Великая Спячка была.

Встав, я начинал бездельничать. Я ходил в кино, торчал в барах, плавал или ехал в загородный клуб и лежал там на траве, глядя, как пара ражих коблов гоняет ракетками маленький белый мячик, вспыхивающий на солнце. А иногда играла девушка, и ее короткая белая юбка завинчивалась и полоскалась вокруг загорелых бедер, тоже вспыхивая на солнце.

Несколько раз я навещал Адама Стентона, человека, с которым мы вместе выросли в Берденс-Лендинге. Он был теперь выдающимся хирургом, и под нож к нему лезло больше народу, чем он успевал резать; он был профессором университета, без конца печатал статьи в научных журналах и читал доклады на съездах в Нью-Йорке, Балтиморе, Лондоне. Он так и не женился. «Не хватило времени», – говорил он. Ему ни на что не хватало времени. Но для меня ему изредка удавалось выкроить время, и тогда он сажал меня на обшарпанное кресло в своей обшарпанной квартире, где все было забито бумагами и цветная служанка развозила по мебели пыль. Я удивлялся, почему он так живет – ведь заработки у него должны быть неплохие, но в конце концов понял, что он не берет ни гроша со многих своих пациентов. У него сложилась репутация простачка. А когда он получал деньги, то любой мог их у него выманить, если имел про запас хоть сколько-нибудь жалостливую историю. Единственным стоящим предметом в его квартире был рояль – действительно самый дорогой и самый лучший.

Почти все время, пока я находился у Адама, он сидел за роялем. Мне объясняли, что он хорошо играет, я в этом не разбираюсь. Но послушать я мог, если кресло было мягкое и удобное. Я не раз говорил, и Адам, наверное, слышал, что к музыке я равнодушен; но либо он это забыл, либо не мог поверить, что такие люди бывают на свете. Как бы там ни было, он поворачивал ко мне голову и говорил: «Это… нет, ты послушай… это же, ей-богу…» Но голос его замирал, и слова о том, какая это, ей-богу, несказанная красота, так и оставались непроизнесенными. Он оставлял фразу висеть и медленно раскручиваться в воздухе, как кусок перетершейся веревки, смотрел на меня ясными, глубоко посаженными, льдисто-голубыми, отрешенными глазами – такие глаза и такой взгляд бывают у вашей совести в четыре часа утра, – а затем, в отличие от вашей совести, начинал улыбаться – не широкой, но смущенной, почти извиняющейся улыбкой, которая преображала крепко сжатый рот и квадратную челюсть и, казалось, говорила: «Черт, ну что я могу сделать, дружище, если у меня такой взгляд, если я не умею смотреть по-другому». Затем улыбка исчезала, он поворачивался к роялю и опускал руки на клавиши.

Рано или поздно, устав играть, он усаживался в другое обшарпанное кресло. Иногда, спохватившись, он мог налить мне виски с содовой, а иногда даже сам выпивал стаканчик – бледного, как солнечный свет зимой, и почти такого же крепкого. Мы сидели молча, потихоньку отхлебывали виски, и глаза его горели холодным голубым огнем, особенно голубым из-за смуглости кожи, туго обтянувшей кости его лица. Это было похоже на те времена, когда мы мальчишками отправлялись из Берденс-Лендинга удить рыбу. Час за часом мы сидели в лодке под жарким солнцем – без единого слова. Или валялись на берегу. Или уходили в поход и после ужина лежали у дымного костра, чтобы спастись от москитов, и не произносили ни слова.

Может быть, Адам потому и сидел со мной, что я напоминал ему о Берденс-Лендинге и о тех днях. Сам он не говорил об этом. Но один раз заговорил. Он сидел в кресле, глядя на свой стакан с глазной примочкой и медленно поворачивая его в длинных твердых нервных пальцах. Потом он поднял на меня глаза и сказал:

– А хорошо нам жилось, правда? Когда мы были ребятами.

– Да, – сказал я.

– Ты, я и Анна, – сказал он.

– Да, – сказал я и подумал об Анне. Потом я сказал:

– А сейчас тебе разве плохо живется?

Он принял вопрос на рассмотрение и с полминуты думал, словно вопрос был серьезным. Каковым он, возможно, и был. Потом Адам ответил:

– Знаешь, кажется, я никогда об этом не задумывался. – И немного погодя: – Нет, я никогда об этом не задумывался.

– Разве плохо тебе живется? Ведь ты знаменитый. Разве знаменитым плохо живется? – приставал я. Я понимал, что человек не имеет права задавать такие вопросы, особенно таким тоном, как я; но отвязаться я не мог. Вы росли с ним вместе – и он добился успеха, он – знаменитый, а вы – неудачник; но обращается, он с вами, как раньше, словно ничто не изменилось. Именно это и заставляет вас подковыривать – какими бы именами вы себя ни обзывали. Есть снобизм неудачников. Это – общество, это – старая школа, это – Череп и Кости[9], и нет усмешки кривее и высокомернее, чем усмешка пьяного, когда он привалится грудью к стойке рядом со старым приятелем, который сделался знаменитым, но совсем не изменился, или когда старый приятель приводит его к себе обедать и знакомит с хорошенькой ясноглазой женщиной и румяными ребятишками. В обшарпанной комнате Адама не было хорошенькой женщины, но он был знаменитым, и я себе позволил.

А он этого не заметил. Он только обратил на меня свой правдивый голубой взгляд, слегка затуманенный мыслью, и сказал: «Я вообще не задумываюсь о таких вещах». Потом улыбка сделала этот фокус с его ртом, который в обычных обстоятельствах выглядел как точный, чистый хирургический надрез, хорошо залеченный, без всяких морщин.

Теперь, в меру сил отыгравшись за свои неудачи, я мягко нажал на тормоза и ответил:

– Да, нам хорошо жилось, когда мы были ребятами. Ты, Анна и я.

Да, Адаму Стентону, Анне Стентон и Джеку Бердену хорошо жилось в Берденс-Лендинге – у моря, где край Земли. С залива мог налететь и налетал порою шквал, небо застилал дождь, пальмы раскачивались не стройно, а потом пригибались разом, и листья их, как мокрая жесть, ловили последние отблески вспухшего, желтушного, клочковатого неба; но нас у моря, где край Земли, ветер убить и сгубить не мог; мы прятались в белом доме – их доме или моем, – стояли у окна и смотрели, как за дамбой, словно сбитые сливки, растет прибой. А позади нас, в комнате сидел губернатор Стентон, или мистер Элис Берденс, или оба, потому что они были друзьями, или судья Ирвин, потому что он тоже был другом, и не было на свете ветра, который осмелился бы нарушить покой губернатора Стентона, мистера Элиса Берденс и судьи Ирвина.

«Ты, Анна и я», – сказал мне Адам Стентон, и я сказал это ему. Поэтому однажды утром, выбравшись из постели, я позвонил Анне и сказал:

– Я давно о тебе не вспоминал, но на днях зашел к Адаму, и он сказал, что тебе, ему и мне хорошо жилось, когда мы были ребятишками. Не пообедать ли нам с тобой по этому случаю? Пусть мы на костылях…

Она ответила, что согласна. До костылей, конечно, ей было далеко, но время мы провели не очень весело.

Она спросила, что я делаю, и я ответил ей: «Ни черта. Жду, пока кончатся деньги». Она не сказала, что я должен чем-нибудь заняться, и, судя по лицу, даже не подумала. Что уже было неплохо. Поэтому я сам спросил, что она делает, и она, засмеявшись, ответила: «Ни черта». Но я ей не поверил, потому что она вечно возилась с какими-то сиротами, идиотами и слепыми неграми, не получая за это ни гроша. И, глядя на нее, нетрудно было понять, что она многое растрачивает понапрасну – речь идет не о деньгах. Поэтому я сказал:

– Что ж, надеюсь, ты занимаешься этим в приятной компании.

– Не особенно.

Я посмотрел на нее внимательно и увидел то, что ожидал увидеть и видел много раз, когда мы не сидели друг против друга. Я увидел Анну Стентон, которая, может, и не была красавицей, но была Анной Стентон. Анна Стентон: смуглое, с золотистым отливом лицо, но не такое темное, как у Адама; под кожей угадывается основательный костяк, и натянута она так же туго, как у Адама, словно изготовитель не желал расходовать материал на излишние припухлости и отформовал продукт довольно аккуратно. Темные волосы с ровным пробором зачесаны гладко, почти туго. Голубые глаза смотрят с той же прямотой, что и у Адама, но ясная, отрешенная, льдистая голубизна уступила здесь место более глубокой и тревожной. По крайней мере иногда уступала. Они были очень похожи, Анна и Адам. Они могли сойти за близнецов. Даже улыбка у них была одинакова. Но не рот. В данном случае он ничем не напоминал решительного, чистого, хорошо залеченного хирургического разреза. На эту деталь формовщик позволил себе потратить немного лишнего материала. Не слишком много. Но достаточно. Такой была Анна Стентон, и я увидел то, что ожидал увидеть.

Она сидела передо мной очень прямо, высоко держа голову на ровном круглом стебле шеи, поднимавшемся из узких прямых плеч, и ее тонкие, но округлые голые руки были с математической правильностью прижаты к бокам. Глядя на нее, я представлял себе, как правильно и симметрично сложены под столом ее ноги – бедро к бедру, колено к колену, лодыжка к лодыжке. В ней всегда было что-то стилизованное, что-то напоминавшее барельефы и статуэтки царевен позднего Египта, где изящество и мягкость, не переставая быть изяществом и мягкостью, схвачены в математически строгой форме. Анна Стентон всегда смотрела прямо на вас, но вам казалось, что она смотрит вдаль. Она всегда держала голову высоко, и вам казалось, что она прислушивается к какому-то голосу, которого вам не услышать. Она всегда стояла прямо, подобравшись, и вам казалось, что ее изящество и мягкость подчинены строгой идее, которой вам не разгадать.

Я сказал:

– Решила остаться старой девой?

Она засмеялась и ответила:

– Я ничего не решила. Давно не строю никаких планов.

Потом мы танцевали в тесном, с носовой платок, пространстве между столами бара, уставленными бутылками дешевого красного вина и тарелками с куриными костями и недоеденными макаронами. Минут пять этот танец для меня еще что-то значил, но потом он стал напоминать выполнение какой-то сложной и мрачной работы во сне – в ней как будто и есть смысл, но что за смысл, ты понять не можешь. Потом музыка смолкла, и окончание танца было похоже на пробуждение, когда ты рад проснуться, избавиться от сна, но вместе с тем подавлен, потому что уже никогда не узнаешь, в чем там было дело.

Она, должно быть, чувствовала то же самое: когда я снова пригласил ее потанцевать, она сказала, что ей не хочется и давай лучше просто поговорим. Мы разговаривали долго, но это было не лучше танца. Нельзя без конца разговаривать о том, до чего же, черт подери, хорошо тебе жилось в детстве. Я проводил ее до дома, который был много приличнее, чем притон Адама, потому что губернатор Стентон умер не нищим. В вестибюле она сказала мне «спокойной ночи» и «будь хорошим мальчиком, Джек».

– Ты пойдешь еще со мной обедать? – спросил я.

– Конечно, когда захочешь, – ответила она. – В любое время дня и ночи. Сам знаешь.

Да, я это знал.

И она ходила со мной обедать, несколько раз. В последний раз она сказал:

– Я видела твоего отца.

– Ага, – отозвался я равнодушно.

– Не будь таким, – сказала она.

– Каким таким?

– Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Неужели тебе не интересно, как живет твой отец?

– Я знаю, как он живет, – ответил я. – Сидит в своей норе, или возится с дармоедами в благотворительном обществе, или пишет эти дерьмовые листовки, которые они раздают на улице – все тот же самый Марк 4,6 и Иов 7,5, – и очки у него на кончике носа, а перхоть на черном пиджаке – как буран в Дакоте.

Помолчав с минуту, она сказала:

– Я встретила его на улице, он плохо выглядит. У него совсем больной вид. Я его даже не узнала.

– Пытался всучить тебе это барахло?

– Да, – сказала она. – Он протянул мне листок, а я так торопилась, что взяла его совершенно механически. Потом заметила, что он на меня смотрит. Я его не сразу узнала. Это было недели две назад.

– Я его почти год не видел, – сказал я.

– Джек, ты не должен так поступать. Надо к нему пойти.

– Да пойми ты, что я могу ему сказать? Ему со мной тоже не о чем говорить, честное слово. Кто его заставляет так жить? Почему он ушел из своей конторы и даже дверь не потрудился за собой закрыть?

– Джек, – сказала она, – ты…

– Он живет как ему хочется. А кроме того, он дурак, если поступил так только потому, что не мог ужиться с женщиной, особенно с такой, как моя мамаша. Если он не мог ей дать то, чего ей надо – не знаю, какого рожна ей надо, – и он не мог ей дать…

– Не смей так говорить, – резко сказала она.

– Слушай, – сказал я, – если твой старик был губернатором и умер на кровати из красного дерева с балдахином, и над ним куковала парочка дорогих врачей, и прикидывала в уме сумму гонорара, и если ты думаешь, что он был святым угодником в черном галстуке, то это не значит, что ты должна разговаривать со мной, как старая тетя. Я не о твоей семье говорю. Я говорю о своей, и все, что я говорю, – чистая правда. А если ты…

– Не обязательно говорить об этом со мной, – прервала она. – И с кем бы то ни было.

– Это правда.

– О, правда! – воскликнула она, сжав на столе руку в кулак. – Откуда ты знаешь, что это правда? Ничего ты о них не знаешь. Ты не знаешь, что их заставляло поступать так, как они поступали.

– Я знаю правду. Я знаю что такое моя мать. И ты знаешь. И я знаю, что отец мой дурак, если позволил ей превратить себя в ничтожество.

– Почему в тебе столько горечи? – сказала она и, схватив меня за руку повыше запястья так, что я почувствовал сквозь рукав ее сильные пальцы, слегка тряхнула ее.

– Нет во мне горечи. Плевать мне, что они с собой сделали. И делают. И почему.

– Джек, – сказала она, все еще сжимая мою руку, но уже слабее, – неужели ты не можешь хоть немножко их любить, или простить их, или хотя бы о них не вспоминать? Относиться к ним не так, как относишься.

– Я могу прожить всю жизнь и не вспомнить о них, – ответил я. Тут я заметил, что она тихонько покачивает головой из стороны в сторону, что глаза у нее стали совсем темными и чересчур блестят и что она прикусила нижнюю губу. Я снял ее руку со своей, положил на скатерть и накрыл ладонью. – Прости, я жалею, что затеял этот разговор, – сказал я.

– Нет, Джек, – отозвалась она, – ты не жалеешь. Нет. Ты никогда ни о чем не жалеешь. И ничему не радуешься. Ты просто… ох, не знаю кто.

– Я жалею, – сказал я.

– Нет, тебе только кажется, что жалеешь. Или радуешься. А на самом деле – нет.

– Если тебе кажется, что ты жалеешь, какой дьявол имеет право говорить тебе, что это не так? – возразил я, ибо, как известно, я был тогда твердокаменным Идеалистом и не собирался устраивать плебисцит о том, жалею я или нет.