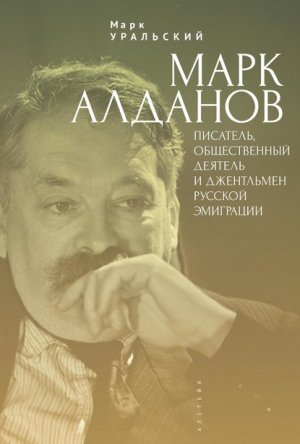

Марк Алданов. Писатель, общественный деятель и джентльмен русской эмиграции Уральский Марк

Но очень многое их разделяло, отчуждало, не позволяя этим встречам и беседам перерасти во что-то большее, чем интеллектуальные отношения. Различия в мировоззрении этих мыслителей-интеллектуалов были по марксистским понятиям антагонистические.

Алданов был русский «западник» не только «в Духе», т.е. по характеру мировоззренческих предпочтений, но и в своей органике – как тип личности. Для него все «русское», как культурологическое понятие, несомненно, являлось особой разновидностью европейской культуры, аналогично «португальскому», «голландскому» или «французскому». По линии «преемственности» он, как уже отмечалось выше, сродни Ивану Тургеневу, одному из самых образованных русских писателей86. Как некогда этот русский классик, Алданов владел несколькими европейскими языками, хотя свои художественные произведения писал исключительно по-русски, общался с западноевропейскими коллегами-литераторами, большую часть жизни прожил за границей, ненавидел революции и сыграл важную роль в представлении русской литературы за рубежом.

Горький же «западник» только «в Духе», его европеизм – это романтическая идея, в которую он страстно верит, которую в общем и целом для себя и других придумал, но которая не суть качество его личности. Он не владеет иностранными языками, западную культуру воспринимает «книжно», в отраженном свете, и потому его европеизм, так сказать, «переводной».

Если для Алданова Россия – это неотъемлемая, в культурологическом отношении, часть Европы, ибо он отчетливо различает и чувствует все оттенки связующих их «культурных нитей», то для Горького она в первую очередь «азиатчина», которую надо силком в эту Европу втащить. Запада Горький, по сути своей, не знает и живет в западном мире как слепой котенок у добрых хозяев – ни во что серьезно не вникая, но всеми благами с удовольствием пользуясь. Это качество его личности Алданов точно подметил и мастерски описал:

Горький годами живал за границей, но ни одного иностранного языка он не знал и, по-видимому, Западной Европы и Америки не понимал совершенно. Маленькая подробность. В <одной, например,> работе <…> он, описывая обед, на котором встретился с Бебелем, Зингером и Каутским, сообщает, что они все произносили слово «Mahlzeit». Этого общеупотребительного в Германии приветствия Горький не знал и перевел себе его по-своему. «Mal» по-французски значит «худо»; «Zeit» по-немецки значит «время». Очевидно, Бебель и Зингер, в виде приветствия, говорили друг другу: «Какие худые времена»! Столь же верны бывали и его другие суждения об европейских и американских делах. Все это был сплошной «Mal-Zeit»! [АЛДАНОВ-СОЧ (IV)].

И Алданов, и Горький – горячие русские патриоты. Однако Алданов Россию знает и любит лишь в одном ее «измерении»: там, где обретается русская интеллигенция и всякого рода интеллектуалы. Это отчетливо видно во всех его произведениях, касающихся русской тематики. В этих слоях общества – и здесь он совершенно прав! – Россия смотрится вполне европейской страной и даже, можно утверждать, находится на «высшем уровне» европеизма. Низовых же уровней – то, что в русской литературе обобщенно понималось под определением «народ», Алданов не знает, да и особо знаться с ними не хочет. Они ему чужды, несимпатичны и малоинтересны и, как болезненная гримаса, искажают благородную европейскую личину России.

Горький же, напротив, писатель «натуральной школы», бытовик, хотя и рефлексивно-мыслительного склада. Он Россию знает на всех ее уровнях, кроме, аристократического, хотя и в этих слоях общества у него имелось немало знакомств. Как и Алданов, он – типичный русский интеллигент, но интеллигентский слой нисколько не превозносит, скорее наоборот, относится к представителям его с большой долей скептической иронии. У Алданова интеллигенция – самая деятельная и дееспособная часть русского общества, его «интеллектуальный запас». Выходец из презираемого русским Двором еврейства, он дворянство не любит, в равной степени, что и «народ», и по жизни от аристократии предпочитает дистанцироваться.

Для Горького «интеллектуальный запас» России – это городской фабричный люд, в марксистских терминах «пролетариат», за которым он, несмотря на всю его бытовую неприглядность, видит великое будущее. Пролетариат, однако, в «Светлое будущее» ведут – по Горькому и его друзьям-большевикам, все те же интеллигенты, но только те, которые в него уверовали как в «народ Божий».

В отличие от Алданова, Горький именно в качестве такого вот интеллигента пролетарского толка охотно и не без пользы для себя общался с представителями крупной буржуазии и аристократами: был ими привечаем и высоко ценим. Этот феномен зоркий Алданов тоже «ухватил» и вставил в свой литературный портрет Горького:

Кроме природного ума и наблюдательности, у Горького был очень большой жизненный опыт. Русские низы он знал превосходно: он побывал в жизни сапожным подмастерьем, служил в посудной лавке, в лавке икон, был булочником, дворником, ночным сторожем, хористом, не знаю, чем еще. Впоследствии у него появились немалые связи в высшей русской буржуазии и даже отчасти в аристократических кругах [АЛДАНОВ-СОЧ (IV)].

В политическом отношении эти два представителя русской интеллектуальной элиты разнятся самым коренным образом. Алданов – прагматик-реформист, опирающийся в своем видении лучшего будущего для России на исторический европейский опыт. Всякая Революция для него – зло, ибо, как показывает история французских революций, ее разрушительная энергия никак не компенсируется высвобождаемой созидательной энергией масс.

Горький же – типичный визионер, слепо верящий в свою мечту и готовый во имя ее реализации поступиться всем и вся. В этом он очень похож на своего друга Ленина, с той лишь разницей, что тот был в первую очередь политик, обладавший, как подчеркивал всегда Алданов, фанатической целеустремленностью, и для достижения своих целей не брезговавший временами выказывать самый циничный прагматизм. Горький – художник романтического склада, восхищающийся красотой своей идеи разрушения основ кондовой русской жизни и ужасающийся способами ее претворения в жизнь. Он накликал бурю, а когда она разразилась, страшно перепугался. Сердцем он не мог принять все то, что большевики называли «диктатурой пролетариата» – когда во имя Идеи люди уничтожают себе подобных в пароксизме лютой ненависти. Скорее всего, он заставил себя поверить, что «так надо», «что только так и может быть» и что все идет к лучшему – см. об этом в [УРАЛЬСКИЙ М. (III)].

Что касается общественной деятельности, то на этой стезе молодой Алданов до революции себя никак не заявлял. Особенно бросается в глаза его дистанцированность от кровно близкого ему «еврейского вопроса», резко обострившегося с началом войны, когда в стране начали распространяться слухи, что, мол-де, причиной военных поражений русской армии является еврейский шпионаж в прифронтовой полосе, которая проходила по всей «черте оседлости». Эти слухи во многом инспирировались немецкой разведкой, которая провоцировала антисемитские настроения, чтобы как можно более озлобить еврейское население против царской власти. Так, в 1914 г., после начала военных действий, немецкие войска сразу же распространили листовки, содержащие призыв к русским евреям восстать против правительства. Это дало повод русскому командованию, как только русская армия стала терпеть неудачи, возложить ответственность за них на евреев. В 1915 г. по приказу Верховного главнокомандующего Великого князя Николая Николаевича началось повальное выселение евреев как «политически неблагонадежного элемента» из прифронтовой полосы вглубь России.

Добавим, что обвинения со стороны верховных властей евреев в шпионаже в пользу немцев служили также дымовой завесой, чтобы скрыть действительные факты предательства среди русских штатских военных.

В этой обстановке,

когда из армии хлынула гнуснейшая волна антисемитизма и Леонид вместе с другими писателями, стал бороться против распространения этой заразы,

– писал Горький в очерке «Леонид Андреев», подразумевая под «бороться» учреждение в 1915 г. «Российского общества изучения еврейской жизни» (РОИЕЖ). Инициаторами в этом начинании были Л. Андреев и Ф. Сологуб, патроном Общества стала Императрица Александра Федоровна (sic!), председателем – обер-гофмейстер двора граф И.И. Толстой, в организационный комитет общества вошли Л. Андреев, П. Милюков, М. Горький, А. Куприн. Учреждение РОИЕЖ явилось, по существу, единственной масштабной культурно-просветительской акцией русской интеллигенции в защиту евреев. На одном из первых мест в работе общества стояло издание специальной литературы, не только направленной против антисемитизма, но и рассказывающей о подлинной сути еврейского вопроса в России. В 1915 – 1916 гг. было выпущено несколько подобных книг. Самым известным стал сборник «Щит», появление которого вызвало большой общественный интерес – до Революции книга выдержала три переиздания87.

Однако ни в этой, и ни в каких других проеврейских акциях, которые затевал Максим Горький, Алданов участия не принимал (sic!). Более того, в вышецитированной статье «Воспоминания о Максиме Горьком» Алданов, утверждая, что «он сделал немало добра», о защите Горьким евреев, в том числе и еврейских интеллектуало-сионистов, преследовавшихся большевиками – см. об этом [УРАЛЬСКИЙ М. (III). С. 456 – 470], не сказал ни слова.

Единственный раз, когда слово «антисемитизм» появляется в его портретной характеристике Горького, оно звучит как бы между прочим:

Но в отсутствие коммунистов он об их вождях, за одним единственным исключением, отзывался самым ужасающим образом – только разве что не употреблял непечатных слов (он их не любил). Особенно он поносил Зиновьева и зиновьевцев (разумеется, ошибочно приписывать это антисемитизму: по этой части Горький был совершенно безупречен всю жизнь).

Что же касается феномена декларативного горьковского филосемитизма, не сопоставимого ни с чем подобным в европейском литературном сообществе, то в алдановской статье он просто напросто игнорируется.

На сей день не обнаружено каких-либо документов, в которых были бы зафиксированы высказывания Горького о молодом Алданове и о его первых публицистических выступлениях – книгах «Толстой и Роллан» и «Армагеддон». Лишь в письме к биохимику-революционеру А.Н. Баху от 10 апреля 1918 года, говоря о планах Общества «Свобода и Культура», осуществить

издание еженедельника, который бы пропагандировал основные принципы культуры и давал читателю возможно полную информацию о деятельности всех культурно-просветительных обществ, клубов, кружков,

– Горький в качестве автора статьи «Роль искусства в воспитании человека» называет Алданова, но в отличие от других авторов не указывает его инициалов – см. [ГОРЬКИЙ (III). Т. 12. С. 89].

С середины 1920-х гг., обретаясь в Сорренто в статусе «советского пансионера», Максим Горький пристально следил за актуальным литературным процессом в СССР и на Западе, особенно в русском рассеянии. Не упускал он из поля зрения публикации своего хорошего знакомого Марка Алданова, ставшего популярным писателем русской эмиграции. Об этом красноречиво свидетельствуют его письма тех лет. Отношение к Алданову, как, впрочем, и ко всем писателям-эмигрантам, у Горького декларативно неприязненное: и всех вместе, и каждого в отдельности, в том числе своих бывших друзей, он поносит почем зря. Исторического романиста Алданова он не столько ругает, сколько «отчуждает», противопоставляя ему «своих» – советских авторов исторических романов Александра Чапыгина, Ольгу Форш, Юрия Тынянова… Не нравится ему ни стиль Алданова, как слишком «сухой», ни его постоянное обращение к «духу» Льва Толстого, с которого, по его мнению, Алданов «списывает» свои исторические романы. По всему чувствуется, что личность Алданова, хотя он и еврей, а Горький всегда подчеркивал свою особую симпатию к евреям (sic!), чужда ему и антипатична.

Здесь надо особо подчеркнуть, что в своем анализе литературных процессов в СССР и русском Зарубежье Горький, с самого начала своей жизни на Западе, держал сторону Советов.

Его сравнительная оценка молодой советской и эмигрантской русской литературы всегда, причем выраженная тенденциозно и декларативно, делалась не в пользу последней. Эмигрантская литература, как и вся эмигрантская среда, по его отзывам находились в стадии «разложения», «гниения», «одичания, «зверения» и т.п. Вот один только пример из письма Горького А.П. Халатову от 17 декабря 1927 года (Сорренто):

Не менее поучителен и процесс разложения «рафинированной» интеллигенции нашей в Париже, Берлине и других Вавилонах, любопытно прочитать о русских фашистах<…>, о забвении русского языка, о жесточайшей склоке среди эмигрантских кружков и т.д. и т.п. – вообще обо всем том, что свидетельствует, как быстро дичают и звереют люди, которые 10 – 15 лет тому назад считали себя духовными потомками Герцена, Белинского, Добролюбова… [ГОРЬКИЙ (III). Т. 17. С. 123].

Столь выраженное и несправедливое с фактической точки зрения отношение к литераторам русского Зарубежья, большая часть которых еще совсем недавно входила в его дружеский круг, несомненно, отражает боязнь записного правдолюбца вызвать на свою седую голову гром и молнии со стороны Советского руководства и, как следствие, лишиться совдеповской кормушки. Даже о намеке на объективность и сочувствие к изгнанникам со стороны «великого русского гуманиста» здесь говорить не приходится. Увы!

Имя Алданова встречается в письмах Горького только в период с 1924 по 1927 гг. – см. [ГОРЬКИЙ (III). Т. 14 – 16]:

М.Ф. Андреевой.

4 февраля 1924, Мариенбад

Получил твое – очень хорошее – письмо о Ленине. Я написал воспоминания о нем, говорят – не плохо. На днях пошлю <…> для печатания на машинке, что прошу сделать скорее… ибо их надобно печатать в Америке, Франции и России. Писал и – обливался слезами. Так я не горевал даже о Толстом. И сейчас вот – пишу, а рука дрожит. Всех потрясла эта преждевременная смерть, всех.

<…>

И отовсюду пишут письма, полные горя глубочайшего, искреннего. Только эта гнилая эмиграция изливает на Человека трупный свой яд, впрочем – яд, неспособный заразить здоровую кровь. Не люблю я, презираю этих политиканствующих эмигрантов, но – все-таки жутко становится, когда видишь, как русские люди одичали, озверели, поглупели, будучи оторваны от своей земли. Особенно противны дегенераты Алданов и Айхенвальд.

Жалко, что оба – евреи [ГОРЬКИЙ (III). Т. 14. С. 97]88.

С.Ф. Ольденбургу.

12 февраля 1924, Мариенбад

Дорогой Сергей Федорович! <…> Как Вы живете? За Вашу речь по поводу смерти В. Ильича Вас здесь зачислили в «услужающие» Советской власти. Пресса эмигрантов окончательно впадает в идиотизм. Вы знаете, что я в достаточной мере терпимый человек, но все, что писалось и пишется здесь сейчас о Ленине и о России – совершенно невыносимо! Это нечто позорное и позорящее интеллигенцию в глазах Европы, – той, конечно, которую представляет Р. Роллан и подобные ему честные люди. Особенно отвратительно держится «Руль» и одна из наиболее гнусных статей о Ленине – статья Ю. Айхенвальда. Грязно написал и Алданов-Ландау. И – все бездарно, бездарно до тоски! Не буду утруждать Вас описанием этого разложения и гниения, не стоит!

Ф.А. Брауну.

8 ноября 1924, Сорренто

Дорогой Федор Александрович,

Из серии научно-популярной в Россию не пройдут, – а, если и пройдут случайно, то вызовут раздражение – книжки: Кон. Руководящие мыслители. Рихтер. Введение в философию. Алданов. Загадка Толстого и Аничков о «Современной поэзии». Вообще, эта серия – издание без плана и том читателе, коему книжки предлагаются89 [ГОРЬКИЙ (III). Т. 15. С. 79].

К.А. Федину.

3 июня 1925, Сорренто

С изумлением, почти с ужасом слежу, как отвратительно разлагаются люди, еще вчера «культурные». Б. Зайцев бездарно пишет жития святых, Шмелев – нечто невыносимо истерическое. Куприн не пишет, – пьет. Бунин переписывает «Крейцерову сонату» под титулом «Митина любовь». Алданов – тоже списывает Л. Толстого90. О Мереж<ковском> и Гиппиус – не говорю. Вы представить не можете, как тяжко видеть все это [ГОРЬКИЙ (III). Т. 15. С. 197].

В письме к М.И. Будберг от 21 декабря 1925 (Неаполь) Горький просит:

Дорогой друг —

<…>

Привезите мне <…> «Чертов мост» Алданова. А, главное, как можно больше денег [ГОРЬКИЙ (III). Т. 15. С. 330].

В контексте горьковского восприятия Алданова-писателя и его исторической прозы очень интересны письма К.А. Федину от 10 февраля 1926 года (Неаполь), И.М. Касаткину от 13 февраля 1926 года (Неаполь) и А.П. Чапыгину от 20 мая 1927 года (Сорренто).

Дорогой Федин, посылаю Вам «Дело Артамоновых». Прочитав, сообщите, не стесняясь, что Вы думаете об этой книге <…>. О личном моем мнении я, пока, умолчу, дабы не под сказывать Вам тех уродств, которых Вы, м.б., и не заметите. Здесь мои знакомые, умеющие ценить подлинную литературу, восхищаются «Кюхлей» Ю. Тынянова91. Я тоже рад, что такая книга написана. Не говорю о том, что она вне сравнения с неумными книжками Мережковского и с чрезмерно умным, но насквозь чужим «творчеством» Алданова, об этом нет нужды говорить. Но вот что я бы сказал: после «Войны и мира» в этом роде и так никто еще не писал. Разумеется, я <…> Тынянова с Толстым не уравниваю <…>. Однако у меня такое впечатление, что Тынянов далеко пойдет, если не споткнется, опьянев от успеха «Кюхли» [ГОРЬКИЙ (III). Т. 15. С. 374].

Здесь, вообще, нет литературы. Кончается Бунин, самый крупный и прекрасный художник. Куприн все еще пьет. Шмелев – привычно плачет. Блаженный Борис Зайцев пишет жития святых. Есть «исторический романист» Алданов, более умный и не менее начитанный, чем Мережковский, но – у него нет таланта, и пишет он не плохо лишь потому, что хорошо прочитал «Войну и мир» [ГОРЬКИЙ (III). Т. 15. С. 378].

Дорогой Алексей Павлович, – об успехе «Разин»92 мне писал Тихонов <А.Н.>, писали из Петербурга, из Нижнего, Смоленска. Вы, разумеется, понимаете, как я рад! А на днях у меня был П.С. Коган, взял первый том, прочитал и согласился со мною, что это поистине исторический роман, он сказал даже «убедительно исторический». Очень удивлен был широтою Ваших знаний и уменьем пользоваться ими: всего – много, но – ничего лишнего. Для меня Ваша книга не только исторический – по содержанию – роман, но еще и нечто необходимое для истории русской литературы, и «указатель», как надобно писать на сюжеты истории. Здесь, среди эмиграции, в славе Алданов-Ландау, автор тоже «исторических» романов; человек весьма «начитанный», он пишет под «Войну и мир» и так поглощен Толстым, что этого не может скрыть даже его пристрастие к Анатолю Франсу93. Писатель – мудрый, но сухой, как евангельская смоковница [ГОРЬКИЙ (III). Т. 16. С. 336].

Касаясь письма Горького Федину, где говорится о «чужом “творчестве” Алданова», Александр Бахрак ровно через 50 лет написал такой вот комментарий, оказавшийся по сути своей пророчеством:

Вероятно, не случайно в одном из писем Федину Горький, говоря об Алданове, характеризует его, как писателя «чрезмерно умного, но с чужим насквозь творчеством», ставя это последнее слово в кавычки. Эти кавычки едва ли делают честь Горькому, и, собственно, что в его устах означает слово «чужой»? С точки зрения будущей истории литературы есть ли в горьковской оценке что-либо по-настоящему уничижительное? Не будем заглядывать в будущее и гадать. Ведь может легко статься, что именно эта «чужеродность» алдановского поставленного в кавычки «творчества», которую ощутил не всегда искренний в письмах Горький, окажется залогом того, что книги Алданова еще будуть жить и найдут читателей, когда многое из того, что создавалось по «горьковским» канонам, давно истлеет [БАХРАХ (II). С. 158].

Со своей стороны, Алданов уже в начале 1920-х гг., когда Горький, оказавшись на Западе, заявлял публично о своих расхождениях с большевиками (хотя и получал от них деньги на жизнь!), писал о нем жестко и нелицеприятно:

При советском строе единственной конституционной гарантией является доброта руководителей Чрезвычайки. Не сомневаясь ни в искренности большевистских симпатий Максима Горького, ни в его личной порядочности, я вынужден заключить, что он двадцать пять лет боролся с самодержавием, совершенно не понимая, во имя чего ведется эта борьба [АЛДАНОВ (ХIV). С. 4].

С конца 1920-х гг. Алданов и Горький разошлись окончательно и навсегда. И если Горький посчитал за лучшее об Алданове «забыть», то Алданов запомнил его на всю жизнь. Отзываясь, как писатель-эмигрант и политический противник, о Горьком резко критически, он, тем не менее, одновременно всегда старался показать его и с лучшей стороны. Об этом, в частности свидетельствуют «Воспоминания о Максиме Горьком», где Алданов, говоря о безоговорочной капитуляции старого писателя-демократа перед тоталитарным сталинским режимом, старается хоть как-то да подсластить горькую пилюлю:

покорившись окончательно партии, Горький мог ей пригодиться. Он мог бы, например, быть «президентом республики»… <…> Для общественного мнения Западной Европы и Америки такой президент был бы совсем хорош. Однако Ленин ему подобного поста никогда и не предлагал. <…> Но не предложил ему высокой должности и Сталин после того, как Горький вернулся из Италии в СССР, после того, как он в 1929 году окончательно, «на все сто процентов», принял советский строй, включая и личный культ нового диктатора, и массовые расстрелы, и концентрационные лагеря, которые он посещал в качестве благосклонного либерального сановника в сопровождении видных чекистов. То, что Горькому высоких постов все-таки не предложили, свидетельствует, конечно, в его пользу.

Завершим тему личных отношений между Алдановым и Горьким выдержкой из письма Алданова к Бунину от 21 июля 1927 года, в котором он сообщает:

Разумеется, я решил… отказаться от участия в сборнике – как и Вы, с Горьким я печататься рядышком не намерен [ГРИН (II). С. 279].

Интересно, что Горькому, объявленному основоположником метода «социалистического реализма», для которого в литературе, как, впрочем, и в других видах искусства, на первое место выступала «идея», призванная просвещать, организовывать и направлять массы, романы Алданова, которые действительно являются романами идей, не нравились. Алданов утверждал, что при оценке любого романа необходимо, опираясь на триаду: действие, характер, стиль, добавить к ней также идею. Вполне в духе советского литературоведения он полагал, что все большое искусство – суть идеология, оно основано на идеях и служит какому-то делу. Для советских писателей этим делом было воспитание трудящихся масс, для Алданова – проповедь гуманизма и калогатии как единственно возможной основы повседневного человеческого существования. Вместе с тем, над прозой Алданова не довлеет какая-то ярко выраженная духовная идея, как у Максима Горького, он не декларирует своего нравственно-этического учения, как Лев Толстой, не ищет ни нового Откровения, ни новых догматов, чтобы приблизить эру Св. Духа, третьего завета, «вечного Евангелия», о котором пророчествовал в эмиграции Дмитрий Мережковский. Его размышления, как и у Достоевского, которого он не любил, это философствование экзистенциального типа – см. [МАСЛИН].

Для Горького, несмотря на его одержимость идеей создания Нового Человека, в литературе все же на первое место выступал принцип «художественности», и поэтому он считал, что Алданов – «Писатель – мудрый, но сухой». Возможно также, что он ревновал к огромному успеху книг Алданова среди русской эмиграции и у западного читателя.

В личной библиотеке Горького (Музей-квартира М. Горького в Москве) хранится книга «Толстой и Роллан» [АЛДАНОВЪ М.А.] с довольно таки странной дарственной надписью Алданова: «Творцу “На дне” и “Детства” долг искреннего удивления. Автор. 9/ХI 1915». Однако со стороны Горького, столь чутко относившегося к имени Льва Толстого, в тот самый год, когда его будущий «французский друг» Ромен Роллан был удостоен Нобелевской премии по литературе, никакой публичной реакции на эту алдановскую книгу не последовало. По-видимому, мировоззренческие концепции Алданова, которые он развивал в своем «раскрытии» духовного образа Льва Толстого, были Горькому чужды или неинтересны, хотя в области литературных вкусов и предпочтений между ним и Алдановым никаких принципиальных разногласий явно не возникало. Это наглядно демонстрирует позиция, занятая ими в полемике на тему «Л. Толстой и Достоевский», которая развернулась в интеллектуальных кругах российского общества после выхода в свет одноименной книги Дмитрия Мережковского94.

Можно по-разному оценивать русскую литературу дореволюционного периода. <…> Но вот что все- таки бесспорно: она имела какое-то магическое, неотразимое воздействие на поколение, да, именно на целое поколение.

<…>

Нет, вспоминая <…> то, что занимало «русских мальчиков» – по Достоевскому – в предвоенные и предреволюционные годы, хочется сказать, что <…> с литературой была у них связь какая- то такая кровная, страстная, жадная, что о ней теперешним двадцатилетним «мальчикам» и рассказать трудно. Вероятно, происходило это потому, что юное сознание всегда ищет раскрытия жизненных тайн, ищет объяснения мира,– а наша тогдашняя литература обещала его, дразнила им и была вся проникнута каким-то трепетом, для которого сама не находила воплощения.

<…>

Мережковский был одним из создателей этого движения, вдохновителем этого оттенка предреволюционной русской литературы <…>. Без Мережковского русский модернизм мог бы оказаться декадентством в подлинном смысле слова, и именно он с самого начала внес в него строгость, серьезность и чистоту. <Его> книга о Толстом и Достоевском <…> был<а> возвращение к величайшим темам русской литературы, к великим темам вообще. <…> …книга эта имела огромное значение, не исчерпанное еще и до сих пор. Она кое в чем схематична, – особенно в части, касающейся Толстого95, – но в ней дан новый углубленный взгляд на «Войну и мир» и «Братьев Карамазовых», взгляд, который позднее был распространен и разработан повсюду. Многие наши критики, да и вообще писатели, не вполне отдают себе отчет, в какой мере они обязаны Мережковскому тем, что кажется им их собственностью: перечитать старые книги бывает полезно [АДАМОВИЧ (II). С. 39–392].

Дмитрий Мережковский, энциклопедически эрудированный интеллектуал, оригинальный отечественный мыслитель, эссеист и литературный критик, являлся популярным в начале ХХ в. в Европе русским писателем96. Яркий представитель русской культуры «серебряного века», он вошел в историю литературы как один из ведущих русских символистов. Начиная с 1914 г.97, Мережковский 10 раз был номинирован на Нобелевскую премию по литературе.

В 1901 г. Д.С. Мережковский писал «<…> горе наше или счастье в том, что у нас действительно “две родины – наша Русь и Европа”, и мы не можем отречься ни от одной из них, – мы должны или погибнуть, или соединить в себе оба края бездны». Алданов, последовательно соединявший в своем творчестве российские и европейские литературные и философские традиции, как нельзя более точно последовал заветам своего старшего современника [ЛАГАШИНА (I). С. 25].

Хотя в дневниках Гиппиус предреволюционных лет – [ГИППИУС-ДН], Марк Ландау не упоминается, и сам Алданов ничего на сей счет не пишет, тем не менее, можно считать несомненным, что до революции они были знакомы друг с другом. Более того, в первой книге Алданова «Толстой и Роллан» (1915 г.), о которой речь пойдет ниже, четко прослеживается влияние знаменитого сочинения Мережковского «Л. Толстой и Достоевский» – как на содержательном уровне, так и на уровне поэтики [ЛАГАШИНА (I). С. 27].

В эмиграции отношения между этими литераторами стали весьма близкими. Дмитрий Мережковский, являющийся вторым после Льва Толстого основоположником русского историко-философского (историософского) романа, всегда был в глазах Алданова не только очень уважаемым писателем, но и в высшей степени интересным и приятным в общении человеком.

Нередко Алданов хлопотал за Мережковского, стараясь, как и в случае с Буниным, скрасить его тяжелую, из-за отсутствия средств к существованию, жизнь. Об этом, в частности, свидетельствует его письмо Василию Маклакову от 2 декабря 1931 года:

Дорогой Василий Алексеевич.

Большая просьба к Вам, – и от меня, и от Д.С. Мережковского. Он находится в очень тяжелом материальном положении. Хочет устроить вечер, и для этого, естественно, нужен «Комитет». Очень Вас просим согласиться на включение Вашего имени в состав Комитета (как Вы согласились сделать для Бунина). Разумеется, делать Вам ничего не надо, и список в газетах опубликован не будет. Войдут Манухин, Махонин, Кульман, я. Предполагается просить еще Милюкова.

Жаль старика, хотелось бы ему помочь. Он знаменит на весь мир, а жить ему нечем.

<…>

Глубоко уважающий Вас М. Алданов [МАКЛАКОВ. С. 23].

С большим уважением, без каких-либо оговорок, Алданов отзывается об этом колоритном деятеле русского «Серебряного века» в статье-некрологе «Д.С. Мережковский» (1941 г.):

Это был человек выдающегося ума, блестящего литературного и ораторского таланта, громадной разностороннейшей культуры – один из ученейших людей нашей эпохи. Судьба послала ему долгую жизнь. Он проработал в литературе почти шестьдесят лет, написал несколько десятков толстых книг, встречался со всеми своими известными современниками: ведь он разговаривал с Достоевским! <…> Д. С. Мережковский был знаменит: его книги, особенно «Леонардо да Винчи», в разных переводах можно было найти в любом книжном магазине любой страны Европы. Добавлю, что свою известность он носил в высшей степени просто: генеральство было совершенно чуждо его натуре. Это была одна из многих привлекательных его черт.

Служил он всю жизнь одной – очень большой – идее. Но и ее сторонники, и люди ей чуждые относились к этому служению сдержанно, – чтобы не сказать холодно. Д. С. Мережковский всю жизнь мечтал о «последователях». Их у него не было. Факт сам по себе обычный и, по общему правилу, не столь важный <…>, тогда как Д. С. Мережковский oб отсутствии у него последователей говорил иногда, как о кресте своей жизни. Ему часто казалось, что его просто не принимают всерьез. И в этом действительно была доля правды.

– Я был молод, – вспоминал Мережковский в своей прекрасной статье о посмертном издании писем Чехова, – мне все хотелось поскорее разрешить вопросы о смысле бытия, о Боге, о вечности. И я предлагал их Чехову как учителю жизни. А он сводил на анекдоты да на шутки.

<…>

Самое интересное в этом воспоминании одного знаменитого писателя о другом то, что сам Мережковский признавал Чехова совершенно правым: «Надо было наговорить столько лишнего, сколько мы наговорили, надо было столько нагрешить, сколько мы нагрешили, святыми словами, чтобы понять, как он (Чехов) был прав, когда молчал о святыне. Зато его слова доныне – как чистая вода лесных озер, а наши, увы, слишком похожи на трактирные зеркала, засиженные мухами, исцарапанные надписями»,

Это была его очень привлекательная черта: он признавал свои ошибки и сознавался в них откровенно – каялся. Казалось бы, по всей его природе Чехов должен был быть вполне ему чужд, должен был даже возбуждать у него враждебность. Им и спорить было не о чем. Как почти все русские критики и историки, Д.С. Мережковский считал религиозность основной, главной и драгоценнейшей чертой русской литературы. Но Чехов, один из величайших и самых «русских» писателей России, никак не укладывался в его основное положение. «Интеллигенция пока только играет в религию и главным образом от нечего делать. Про образованную часть нашего общества можно сказать, что она ушла от религии и уходит от нее все дальше и дальше, что бы там ни говорили и какие бы религиозно-философские общества ни собирались. Хорошо ли это или дурно, решить не берусь, скажу только, что религиозное движение, о котором вы пишете, – само по себе, а современная культура – сама по себе, и ставить вторую в причинную зависимость от первого нельзя», – писал Чехов Дягилеву 30 декабря 1902 года.

<…>

Однако так же трудно было Д.С. Мережковскому сговориться с людьми религиозного душевного уклада. И уж совсем невозможно было понять и оценить его людям, занимавшимся практической политикой.

<…>

… мне всегда была и остается непонятной связь философских идей Д. С<ергееви>ча с его идеями практическими. Порознь и те, и другие были вполне понятны, но этот «приводный ремень» от меня неизменно ускользал. <…> так как его религиозно-философские мысли оставались неизменными в течение всей его жизни, а практические выводы менялись беспрестанно.

Литературные его заслуги очень велики. Книга «Толстой и Достоевский» положила начало новейшей русской критике. <…> Мережковский первый, с чрезвычайной проницательностью и остротой, понял и объяснил его художественные приемы (точнее, часть его художественных приемов).

<…>

…где бы Д.С. ни жил, в Петербурге ли, в Париже или в Италии, при нем немедленно создавался литературный кружок. И почему-то неизменно выходило так, что большинство в кружке составляли люди, совершенно чуждые идеям Д.С. Мережковского, даже не интересовавшиеся этими идеями. Состав его кружков всегда был «текучий» и в общем вполне случайный. Литературная политика создавала ему врагов, особенно в былые петербургские времена. К этому он относился равнодушно: я не видал писателя, менее чувствительного, чем он, к брани противников, меньше заботившегося о критике вообще. Несмотря на всю его известность, Мережковского в России во все времена ругали гораздо больше, чем хвалили. Ругали больше всего за театральные пьесы, ругали за статьи, ругали и за исторические романы.

<…>

Как исторический романист Д.С. вольно обращался с историей, но (в отличие от некоторых других исторических романистов) никак не потому, что не знал ее, а потому, что его религиозная идея была ему дороже и исторической правды, и художественной ценности романа. Она вообще была ему дороже всего.

Мнение о религиозном характере всей русской литературы условно (хотя в общем верно): ведь слова «религиозный характер» не очень определенны: когда нужно, под ними понимают «общественное служение», и в общую схему укладываются Тургенев, Салтыков, даже Горький. Если нет и этого (или в тех случаях, когда этого не так уж много), говорят о «светлом приятии жизни» (Пушкин), о «любви и жалости к людям» (тот же Чехов). Но Д.С. Мережковский действительно принадлежал к очень большому, широкому и мощному религиозному течению, которое в русской литературе идет от заволжских старцев и от еще не оцененного изумительного Вассиана Косого (в миру князя Патрикеева) к Толстому и Достоевскому. Выделялся он в этом течении тем, что в свои мысли вносил слишком много литературщины. Грешил этим и Достоевский, хотя неизмеримо меньше.

<…>

Чисто стилистические, словесные приемы Мережковского достаточно известны, – их нередко пародировали. Между тем именно ему они никак не были нужны: он был природный стилист, стилист «божьей милостью». <…> приведу лишь несколько его строк: «К старому, презренному сосуду, в котором заключается драгоценная влага, прикоснулся он (Достоевский. – М.А.) с любовью, и на огонь его любви ответным огнем закипела казавшаяся мертвою влага; стеклянные стенки сосуда задрожали, зазвенели; тысячелетняя плесень вдруг отпала от них, как чешуя – и снова сделались они прозрачными: мертвые, мертвящие догматы снова сделались живыми, живящими символами». Так до него писали немногие.

<…>

Личное обаяние, то, что французы называют charme-ом <шармом>, у него вообще было очень велико, по крайней мере в лучшие его минуты. Это было связано с огромной его культурой и с его редким ораторским талантом. Порою казалось, что он говорит еще лучше, чем пишет. Из года в год, весь день Д.С. Мережковский проводил за напряженной умственной работой, причем думал всю жизнь о «самом главном» (ведь все-таки с самым главным у него, хотя и непонятным для нас образом, должна была связываться и литературная политика, и даже политика вообще). Таких людей мало. Его вечная напряженная умственная работа чувствовалась каждым и придавала редкий духовный аристократизм его облику. С сильными и слабыми своими сторонами, со своими большими заслугами и ошибками, Мережковский принадлежит истории русской земли [АЛДАНОВ-СОЧ (IV)].

- Без веры давно, без надежд, без любви,

- О, странно веселые думы мои!

- Во мраке и сырости старых садов —

- Унылая яркость последних цветов98.

Под «ошибками» Алданов, несомненно, в первую очередь, имел в виду общественно-политическую активность Мережковского в эмиграции. Выдвинув тезис, что «русский вопрос – это всемирный вопрос и спасение России от большевизма – основная задача и смысл западной цивилизации», Мережковский пытался, пользуясь своей европейской известностью, донести его до сознания руководителей тоталитарных режимов – Муссолини, Франко и Гитлера. Он сумел, в конце концов, привлечь к себе. «Великий Дуче» даже нашёл время, чтобы несколько раз встретиться с русским писателем и поговорить с ним о политике, искусстве и литературе. В ходе этих встреч Мережковский убеждал дуче в необходимости начать «священную войну» с Советской Россией.

Христианский социалист Мережковский, являвшийся, отметим, в России активным борцом с антисемитизмом и национал-патриотической ксенофобией, осознавал опасность фашизма как идеологии. Однако он придумал концепцию, что большевизм и национал-социализм при военном столкновении уничтожат друг друга, и, находясь в плену этих иллюзорных представлений, заявил себя сторонником немецкого военного экспансионизма.

Летом 1941 г., вскоре после нападения Германии на СССР, «друзья» привели больного, впавшего в отчаяние из-за нищеты старика-писателя, на немецкое радио в оккупированном Париже. Мережковский перед микрофоном произнес речь «Большевизм и человечество», в которой говорил о «подвиге, взятом на себя Германией в Святом Крестовом походе против большевизма» и назвал Гитлера избранником, призванным спасти мир от власти дьявола. Из-за этой речи, которая мало кем была услышана, Мережковский и Гиппиус были зачислены в разряд «коллаборационистов» и стали персонами нон грата в эмигрантском сообществе. А шесть месяцев спустя, 9 декабря 1941 года Дмитрий Мережковский, отнюдь не обласканный нацистами, скончался в Париже.

Алданов, у которого от рук нацистов погибли близкие и который по этой причине особенно чувствительно относился к обвинениям тех или иных лиц из числа его знакомых в сотрудничестве с нацистами, тем не менее, ни разу не бросил камень в Мережковского. Напротив, после войны он, пусть и в достаточно уклончивой форме, старался как-то обелить его имя99. Это явствует, в частности, из его письма к Георгию Адамовичу от 16 апреля 1946 года:

Вы, как и Бунин, и Сирин, находите, что я переоцениваю Мережковского. Думаю, что с Вами это у меня больше спор о словах. Может быть, «большой» слишком сильное слово («великих» писателей, по-моему, после Толстого и Пруста в мире вообще не было и нет, да и насчет Пруста еще «можно спорить»), но «Толстой и Достоевский» – вещь замечательная, и в самом Мережковском, как Вы, впрочем, признаете, были черты необыкновенные. Помню, когда-то в разговоре со мной в Петербурге это признал М. Горький. Как самоучка, и самоучка немногому научившийся, он особенно ценил познания и культуру Мережковского. Повторяю, с Вами мы едва ли очень тут расходимся […НЕ-СКРЫВ-МНЕНИЯ. С. 299].

Мережковский, несомненно, оказал определенное мировоззренческое влияние на Алданова, но, судя по его высказываниям в письме к А.В. Амфитеаторову от 28 декабря 1927 года, отнюдь не как беллетрист:

Не обмолвка ли Ваши слова о влиянии на меня Д.С. Мережковского?100 Мы с ним в самых добрых отношениях, и как критика я его очень ценю – особенно первый том «Толстого и Достоевского». Но как романист (если он романист) он мне более чем чужд – я просто не переношу его романов. Он ведь и не пытается сделать своих героев похожими на живых людей. А в этом, по-моему, все. Мережковский играет в схемы и в идеологические куколки. Мне всегда казалось, что его беллетристика – сплошное недоразумение. Я это когда-то и писал, но Вам говорю свое откровенное мнение, разумеется, в конфиденциальном порядке. С историей Дмитрий Сергеевич, по-моему, церемонится тоже много меньше, чем полагается историческому романисту. Не приписывайте, пожалуйста, этих моих слов обиде или излишнему самолюбию. Влияний я испытал немало, но этого не было ни в какой мере [ПАР-ФИЛ-РУС- ЕВ. С. 543].

В историко-литератуном плане представляет интерес точка зрения – см. [ЗОЛОТОНОСОВ], согласно которой Алданов в романе «Пещера» (1931 г.) явно использует сценарий суицида, а также цитирует по-французски некоторые детали из некролога, помещенного в парижских газетах после гибели брата Дмитрия Мережковского – Константина Сергееевича, покончившего с собою 9 января 1921 г. в гостиничном номере «Hotel des Families» в Женеве.

Константин Сергеевич Мережковский – крупный биолог конца XIX – начала XX века – «другой Мережковский». Самый любопытный и колоритный русский извращенец XIX–XX веков, самая яркая и цельная личность Серебряного века, «русский маркиз де Сад», как его с полным основанием именовали шокированные современники, антисемит и «союзник» (имеется в виду Союз русского народа) прожил жизнь полную противоречий, высказал идеи, которые не были приняты его современниками и забыты на 100 лет, и только в последние десятилетия его идеи возрождены. Как философ, он тонко ощутил развитие основной темы века XX – темы воли к власти. Он был человеком прорыва: и в науке, и в философии, и в морали. Однако его не пустили в историю философии, культуры и науки, глухим молчанием окружили его роман «Рай земной», и эпохальное научное открытие, содержащееся в работе 1909 г. «Теория двух плазм». В успехе ему было отказано – так политические противники свели с ним счёты, а благонамеренные не дали образоваться научной репутации [ЗОЛОТОНОСОВ. С. 626–628].

- Доброе, злое, ничтожное, славное, —

- Может быть, это всё пустяки,

- А самое главное, самое главное,

- То, что страшней даже смертной тоски, —

- Грубость духа, грубость материи,

- Грубость жизни, любви – всего;

- Грубость зверихи родной, Эсэсэрии, —

- Грубость, дикость – и в них торжество.

- Может быть, всё разрешится, развяжется?

- Господи, воли не знаю Твоей,

- Где же судить мне? А все-таки кажется,

- Можно бы мир создать понежней!101

В статье «Мои встречи с Алдановым» Георгий Адамович, говоря о коллективных беседах русских литераторов эпохи «Серебряного века» отмечает, что их разговоры почти всегда кончались Толстым и Достоевским – как, вероятно, будут на них и ими кончаться русские разговоры еще долго, лет сто, если не больше. Это завещанный нам, всей русской судьбой очерченный нам круг, из которого не выйдешь [АДАМОВИЧ (I)].

Не вызывает сомнений, что и Алданов с Горькими говорили на эти темы. Естественно, что речь заходила и о сравнительных оценках, в современных терминах – о рейтинге, месте на оценочной литературной шкале: «Кто «больше»?» Оба они, хотя и каждый по-своему, декларативно не любили Достоевского и боготворили Льва Толстого.

Алданову, впрочем, малейшее сомнение насчет того, кто «больше», представлялось нелепостью и даже кощунством, хотя о Достоевском он говорил если и с холодком, то без бунинского, с каждым годом усиливавшегося пренебрежения. Кстати, когда-то в присутствии Бунина он сказал, по моему очень верно, что великая русская литература началась лицейскими стихами Пушкина и кончилась на «Хаджи-Мурате» [АДАМОВИЧ (I)].

Адамовичу также принадлежит верное и точное замечание о том, что

В разных формах зависимость от Толстого можно обнаружить, при сколько-нибудь пристальном внимании, почти у всех [АДАМОВИЧ (II). С. 393].

Подобного рода точка сегодня является общепринятой: русская литература XX века пошла по стопам Л. Толстого, и, как пишет Иосиф Бродский в статье «Катастрофы в воздухе», в силу этого оказалась оторванной от мирового художественного процесса:

…близость во времени Достоевского и Толстого была самым печальным совпадением в истории русской литературы. Последствия его были таковы, что, вероятно, единственный способ, которым Провидение может защитить себя от обвинений в бесчестной игре с духовным строем великого народа, это сказать, что таким путем оно помешало русским слишком близко подойти к его тайнам. Ибо кто лучше Провидения знает, что кто бы ни следовал за великим писателем, он вынужден начинать именно с того места, где великий предшественник остановился. А Достоевский, вероятно, забрался слишком высоко, и Провидению это не понравилось. Вот оно и послало Толстого – как будто для того, чтобы гарантировать, что у Достоевского в России преемников не будет.

Так и вышло: их не было. <…> русская проза пошла за Толстым, с радостью избавив себя от восхождения на духовные высоты Достоевского. Она пошла вниз по извилистой истоптанной тропе миметического письма и через несколько ступеней – через Чехова, Короленко, Куприна, Бунина, Горького, Леонида Андреева, Гладкова – скатилась в яму социалистического реализма. Толстовская гора отбрасывала длинную тень, и чтобы из-под нее выбраться, нужно было либо превзойти Толстого в точности, либо предложить качественно новое языковое содержание [БРОДСКИЙ. С. 193].

Иосиф Бродский «зрит в корень», ибо начавшаяся в «Серебряном веке» борьба вокруг литературного метода Достоевского шла именно по лини раздела модернизм – критический реализм. Если Мережковский и другие символисты превозносили Достоевского, то Горький, Бунин и все писатели-бытовики недолюбливали его как художника, хотя на сей счет предпочитали помалкивать. В этом отношении Горький был, пожалуй, первой литературной знаменитостью, посмевшей в начале ХХ в. замахнуться на одну из «священных коров» русской литературы, классика и властителя умов русской интеллигенции Федора Михайловича Достоевского. Сделал он это со свойственной ему полемической страстностью и дидактичностью в двух статьях от 1913 г.: «О Карамазовщине» и «Еще раз о Карамазовщине» 102, написанных по поводу готовившейся тогда Московским Художественным театром инсценировки романа Ф.М. Достоевского «Бесы» под названием «Николай Ставрогин». Статьи эти вызвали большой общественный резонанс. Горький по существу обвинил прогрессивную русскую интеллигенцию в лицемерии. Ибо, признавая, что

…Достоевский и реакционер; хотя он является одним из основоположников «зоологического национализма», который ныне душит нас; хотя он – хулитель Грановского, Белинского и враг вообще «Запада», трудами и духом которого мы живем по сей день; хотя он – ярый шовинист, антисемит, проповедник терпения и покорности, – господа литераторы, тем не менее, ставят его имя вне критики, полагая, что его художественный талант так велик, что покрывает все его прегрешения против справедливости, выработанной лучшими вождями человечества с таким мучительным трудом. И посему общество лишается права протеста против тенденций Достоевского…

Горький выступил не против Достоевского-художника, а против возведения вскрытую и гениально описанную им «темную область эмоций и чувств, да еще особенных, “карамазовских”, злорадно подчеркнутых и сгущенных» в ранг определяющих «признаков и свойств национального русского характера»:

Неоспоримо и несомненно: Достоевский – гений, но это злой гений наш. Он изумительно глубоко почувствовал, понял и с наслаждением изобразил две болезни, воспитанные в русском человеке его уродливой историей, тяжкой и обидной жизнью: садическую жестокость во всем разочарованного нигилиста и – противоположность ее – мазохизм существа забитого, запуганного, способного наслаждаться своим страданием, не без злорадства однако рисуясь им пред всеми и пред самим собою. Был нещадно бит, чем и хвастается.

<…>

Достоевский – сам великий мучитель и человек больной совести – любил писать именно эту темную, спутанную, противную душу. Но все мы хорошо чувствуем, что Федор Карамазов, «человек из подполья», Фома Опискин, Петр Верховенский, Свидригайлов – еще не всё, что нажито нами, ведь в нас горит не одно звериное и жульническое! Достоевский же видел только эти черты, а желая изобразить нечто иное, показывал нам «Идиота» или Алешу Карамазова, превращая садизм – в мазохизм, карамазовщину – в каратаевщину. Платон Каратаев, как и Федор Карамазов, живые, по сей день живущие вокруг нас люди; но возможно ли существование народа, который делится на анархистов- сладострастников и на полумертвых фаталистов?

Очевидно, что не эти два характера создали, и хотя медленно, а все-таки развивают культуру России [ГОРЬКИЙ. Т. 24].

Здесь следует не упускать из виду, что Горький, выступая с критикой Достоевского в целом, не о «нездоровых нервах общества»103 пекся, а, старался помешать готовившейся тогда Московским Художественным театром инсценировки романа Ф.М. Достоевского «Бесы» под названием «Николай Ставрогин».

<…>

Большевистская печать оценила статью М. Горького как выступление большой политической значимости. Газета «За правду» (одно из названий газеты «Правда») 4 октября 1913 года в статье М.С. Ольминского «Поход против М. Горького» так определила сущность полемики: «…на вопросе о Достоевском столкнулись два мира. Пролетарский мир, в лице М. Горького, выступил против соглашения с реакцией, против антисемитизма, против неблагородства человеческой души. И против него – другой мир, готовый обниматься и с реакцией и с антисемитизмом, готовый продать своё «благородство души» первому, кто пожелает выступить покупателем [ГОРЬКИЙ (II)].

За фасадом полемики крылось очевидное нежелание «буревестника Революции» и его товарищей по партии, чтобы широкая публика видела на сцене бесчестно-бесовские образы русских революционеров. В отличие от Достоевского, Горький прославлял революционеров, делая в своих произведениях заявления типа:

Он, конечно, революционер, как все честные люди в России…104

Свое отношение к «жестокому таланту»105 Достоевского Алданов впервые высказал в 1918 г. в публицистическом эссе «Армагеддон», где «великого писателя земли русской» он называет «черным бриллиантом» русской литературы. Впоследствии, как и у Горького, его восприятие идей, образов и стилистики Достоевского будет носить двойственный характер: от категорического осуждения, до восхищения и даже своего рода подражания. Созданный Алдановым портретный образ Достоевского в романе «Истоки», использование ряда его художественных приемов, а главное – постоянная полемика с его идеями и персонажами, делает Достоевского-мыслителя одним из оппонентов № 1 в алдановском постреволюционном философском дискурсе. В одном из последних своих произведений «Ночь в терминале» (1948 г.) Алданов, как бы аппелируя к трагическому опыту только что закончившейся Второй мировой войны, жестко отвергает одну из концептуальных идей Достоевского – «Об очищении страданием»:

Нет, нет, человек лучше, гораздо лучше своей подмоченной репутации. Он только очень слаб и очень несчастен. Ну что «очищение страданием», зачем «очищение страданием»? Дайте бедным людям возможность немного очиститься счастьем, и вы увидите, как они будут хороши. Нет, философия Достоевского, при всей ее беспредельной глубине, покоится на серьезной психологической ошибке. Вдобавок его мысль была довольно безнравственна: если страдание очищает людей, то какой-нибудь Гитлер был благодетелем человечества [АЛДАНОВ (ХVIII). С. 22].

В своем труде «Л. Толстой и Достоевский» Дмитрий Мережковский, противопоставляя этих гениев русской литературы друг другу, тактично избегает оценивать их место в русской культуре по принципу «выше» – «ниже», хотя, будучи христианским мыслителем, несомненно, ставит на первое место в негласной, прочитывающейся из подтекста, табели о рангах своего кумира Достоевского.

Алданов куда более прямолинеен и категоричен: для него, как это отметил Георгий Адамович, и очевидным и безусловным представляется, что на верхах русской литературы Толстой – он один <…>, и если когда-либо появлялся пророк среди русских писателей, то это опять-таки был Толстой, а не Достоевский.

По свидетельству того же Георгия Адамовича, с которым Марк Александрович особенно сблизился после Второй мировой войны, Алданов «произносил эти два слова “Лев Николаевич” почти так, как люди верующие говорят “Господь Бог”». В оценке того или иного литературного произведения он часто ссылался на его мнение. Вот, например, такой эпизод из статьи «Мои встречи с Алдановым»:

с необычным для себя волнением <Алданов> заговорил о последней главе «Онегина», которую, очевидно, дома перечел. «Да, да, изумительно, совершенно изумительно! – повторял он и добавил: – Кажется, и Льву Николаевичу это очень нравилось». Не знаю, на чем была основана его ссылка на Толстого – ни в одной известной мне книге такого указания нет, – но само по себе его обращение к Толстому за поддержкой своего восхищения было характерно [АДАМОВИЧ (I). С. 112].

Толстой являлся не только «собеседником», но также и главным интеллектуальным оппонентом Алданова: в своих размышлениях он постоянно, то отталкивается от него, то возвращается к нему. Такое отношение к Толстому зародилось у писателя, по-видимому, еще в юношеские годы. Само вступление Алданова на стезю литературы началось с публикации его размышлений о Льве Толстом, которые составили первую книгу М. Алданова «Толстой и Роллан».

Дореволюционная петроградская жизнь молодого Марка Ландау была до предела насыщена научно-практической деятельностью и интенсивными контактами в среде столичных политиков и интеллектуалов. По-видимому, он не прочь был реализовать себя на общественно-политическом поприще и в то же время стремился попасть в «большую литературу», которая в глазах русской интеллигенции того времени имела что-то вроде харизмы. Александр Бахрах в статье «Вспоминая Алданова» пишет:

в свободное от химических изысканий и нараставших светских или общественных обязательств время Алданов умудрялся еще работать над большим исследованием о «Толстом и Роллане». <…> … в те далекие дни, особенно в России, Ромен Роллан почитался неким «властителем дум», а о томиках его «Жан-Кристофа» говорилось, как о чем-то эпохальном.

Алданов успел выпустить только довольно увесистый первый том своего первого большого литературного труда, посвященный только одному Толстому. Второй остался в рукописи и, конечно, безвозвратно погиб. Но, как-никак, эта книга была довольно блестящим преддверием для входа в литературу [БАХРАХ (I)].

Сам Алданов, обращаясь в 1930-х гг. к истокам своей литературной карьеры, четко определял момент, с которого она началась:

Мое первое литературное произведение – книга о Толстом [СУРАЖСКИЙ. С.3].

Книга «Толстой и Роллан», увидевшая свет в 1915 г. [АЛДАНОВЪ М.А], не относится к разряду «художественной литературы». По жанру ее можно отнести к «философской публицистике». В этой книге анализ творчества «великого Льва» ведется «через обращение к коренным вопросам бытия и мышления», в сочетании с анализом «актуальных социально-политических проблем современности» [КУЗНЕЦОВА Е.В.]. Здесь Алданов сформулировал свои основные идеи, касающиеся как личности Льва Толстого, так и его произведений. Одновременно он означил и главные направления своего историософского дискурса с Толстым, который впоследствии он развивал в исторических романах. В первом литературно-критическом эссе Алданова, несомненно, была задействована вся толстововедческая база данных, накопившихся к середине 1910-х гг. При этом Алдановым учитывался и тот факт, что:

Современники Льва Толстого, научные труды которых вышли в свет до 1917 года106, большей частью уделяли внимание его религиозно-философским взглядам, а не собственно публицистическим произведениям. Зачастую многие исследователи считали Толстого сильным писателем, но слабым мыслителем, указывая на свойственные ему противоречия в системе религиозного мировоззрения [КУЛТЫШЕВА]107.

По мнению Д.П. Святополка-Мирского «Толстой и Роллан» в этом отношении являет собой пример глубокого осмысления ее автором критического опыта его предшественников, из которых более других на Алданова повлиял, конечно же, Д.С. Мережковский. В «самом значительном произведении Мережковского “Л. Толстой и Достоевский”, – писал он, – «была дана интерпретация личности обоих писателей, долгое время господствовавшая в русской критике и заимствованная в немецкой» – см. [СВЯТОПОЛК-МИРСКИЙ].

В начале 1900-х гг. появление книги Мережковского вызвало бурную полемику в русской печати. Критика отмечала мастерство Мережковского, вложившего «много труда в свою книгу», обнаружившего «недюжинную эрудицию», сумевшего «рядом тщательных тонких наблюдений ввести читателя в самый процесс художественного творчества» и представить «прямо замечательные страницы», посвященные «характеристике художественных приемов» Толстого и Достоевского.

Вместе с тем такой яркий мыслитель, как Лев Шестов, например, признавая, что «идеи г. Мережковского хорошие, благородные, возвышенные идеи – не хуже, может быть, лучше других идей, обращающихся ныне в обществе», ставил, однако, под сомнение саму идею книги, имевшей, по его словам, «только формальное, литературное значение»:

Вся огромная книга целиком посвящена доказательству той «философской» идеи, что в мире существует некое единство; что на нас и на ближайшие к нам поколения возложена задача отыскать новую религию, что с задачей этой близкое будущее справится, а затем – наступит конец мира… Эти идеи книги Шестов находил ненужными [ШЕСТОВ]. По словам Н. Бердяева, через Достоевского и Толстого открывает Мережковский конец великой русской литературы, ее неизбежный переход к новому религиозному откровению и новому религиозному действию. И открытый им конец литературы он почувствовал, как наступающий конец мира, как апокалипсис всемирной истории [БЕРДЯЕВ (III). С. 127].

Неприятие у многих критиков вызвали главы, посвященные Л. Толстому. Так, например, по словам Б. Эйхенбаума, Мережковский

«только несправедлив» к Л. Толстому, а иному может показаться, что он любит и ненавидит «до конца». Мережковский… выдумывает, огонь стыда признает, а о стыдливости молчит», оставаясь «заносчивым и лицемерным в самом своем покаянии [ЭЙХЕНБАУМ].

Впоследствии Петр Струве «основную ошибку» Мережковского видел в том, что им

спор ведется сразу в двух плоскостях: в плоскости конечных философских вопросов и в плоскости текущей политики. Большинству читателей Мережковского доступна и интересна только вторая плоскость108.

Несомненно, что в первую очередь:

В своем дебютном произведении Алданов учитывает опыт Мережковского, <…> влияние Мережковского прослеживается в «Толстой и Роллан» и на содержательном уровне, и на уровне поэтики. <…> Свойственная <Мережковскому как> писателю-символисту поэтика двойничества, т.е. разложение явлений действительности на антитетичные пары и поиск синтеза противоположностей, оказалась актуальной для Алданова, конструировавшего образ Толстого по тому же принципу. <…>

<Он> заимствовал у Мережковского представление о Толстом как одновременно эллине (художнике) и иудее (мыслителе), <и эта> антитеза входит, таким образом, в структуру образа Толстого в «Толстой и Роллан».

<…>

«Эллин, перешедший в иудейство, или иудей, проживший долгий век эллином, влюбленный в жизнь мизантроп, рационалист, отдавший столько сил критике нечистого разума, гений, рожденный, чтобы быть злым, и ставший нечеловечески добрым».

В такой внутренней противоречивости и заключается, по Алданову, загадка Толстого. Его образ, построенный на антитезах, явно повторяет характерные схемы Мережковского. Достаточно вспомнить, что одна из глав в «Л. Толстой и Достоевский» посвящена раздвоению у Толстого, да и вся книга в целом проникнута идеей двойственности, которую автор рассматривает применительно к Толстому и Достоевскому.

<Согласно Мережковскому>: «Л. Толстой сознает, во что он верит или не верит как мыслитель, – по сравнению с тем, что он “знает бессознательно” как вещий тайновидец плоти», и приходит к выводу, что «в Л. Толстом живут и всегда жили два не только отдельные, но иногда и совершенно друг другу противоположные, враждебные существа».

… внутреннее толстовское столкновение язычества и христианства, отмеченное Мережковским, оказалось важным и для Алданова. Именно этот внутренний конфликт, по мнению Алданова, не позволил Толстому закончить «Хаджи-Мурата», где нравы горцев, их правосудие изображены не идеализированно, противоречат толстовству, и, тем не менее, «яснополянский моралист забыл свою проповедь, отдавшись чарам поэзии Кавказа».

<…>

У Алданова Толстой, <также, как и Мережковского>, неоднократно уподобляется Ницше: так,

<например>, он замечает, что и Толстой, и Роллан «оба – воплощенная искренность, и каждый мог бы, подобно Ницше, назвать себя ego ipssisimus109».

<…>

<Используя> антитетические пары мыслитель – художник, рационалист – иррационалист, ученый – противник науки, религиозный проповедник – атеист, <…> Алданов деконструирует целостный толстовский образ <…>. Так, в области мышления Толстой представлен как иррационалист, сознательно избегающий внелогичного, стремящийся упорядочить иррациональное с помощью догмы: «ни один другой мыслитель не был так глубоко, как Толстой, убежден, что в огромном здании жизни под мысль отведена лишь одна небольшая комната, что жизнь не укладывается целиком ни в какие логические и моральные догмы, что она полна явлений, недоступных пониманию человека, стало быть, не имеющих вовсе смысла, – если отречься от банальных, ничего не значащих фраз старой богословской метафизики. И вместе с тем никто другой в современной философии не приложил столько усилий, чтобы подчинить жизнь логике, чтобы заслонить внелогичное от себя и от других, чтобы втиснуть бытие человека в рамки простейших прописных начал» – утверждает Алданов, называя при этом толстовство «крайней ступенью рационализма».

…такой же рационалистический подход Алданов предлагает в своем философском трактате <«Ульмская ночь»>, где борьба со случаем в истории (проявлением иррациональности) объявляется возможной благодаря сознательному выбору идеи Красоты – Добра <Kaloskagathos – М.У.> как аксиомы (т.е. рациональному подходу, который игнорирует примат иррационального в истории, существует вопреки ему). Единственная разница между философией Толстого в представлении Алданова и собственной алдановской философией заключается в том, что в толстовстве иррациональное начало представляет смерть, в то время как в алдановской системе ее субститутом становится случай. Это объясняет, почему в алдановских романах танатологическая проблематика тесно взаимосвязана с проблемой случая в истории.

<…>

С точки зрения «коренного дуализма» Алданов рассматривает и проблему науки в толстовской системе ценностей, утверждая, что внутренний конфликт обусловил толстовскую критику научного познания: «Наука означает для Толстого строй мысли, страдающий неизлечимой слепотой. Он ведь игнорирует внелогичное или просто его не замечает. <…> все творчество Толстого, не только догматическое, но и художественное (и второе гораздо больше, чем первое) заключает в себе скрытый вызов науке». При этом, по Алданову, Толстой «на внелогичное дает рационалистические ответы, которые ничуть не более ценны, чем великолепное молчание науки».

Примечательно, что проблема гносеологии, вопрос об интеллигибельном и сенсибельном познании ставятся и в книге Мережковского: «…исчерпываются ли наукой все реальные возможности человеческого существа? Наука опять отвечает: “не знаю”. Но ведь именно с этих-то “не знаю” и начинается ужас вообще всех “явлений”, – и чем глубже эти ”не знаю” <…>, тем неотразимее религиозный ужас. Мы надеялись, что все тени вненаучного исчезнут при свете науки; они, однако, не только не думают исчезать, а напротив, чем ярче свет – тем становятся все чернее, точнее, резче, определеннее и таинственнее».

<…>

Алданов в «Толстой и Роллан» также рассматривает принцип двойничества у Толстого, замечая, что два его «символических» персонажа – Каратаев и Нехлюдов – воплощают ту или иную авторскую идею и представляют собой взаимоисключающие противоположности: «Один – сама удовлетворенность, другой – воплощенное искание. Один весь – радость жизни, другой весь – недовольство. Один купается во внелогичном, как сыр в масле, другой хочет весь мир втиснуть в формы логического мышления. Это тоже своего рода Ормуз и Ариман110, только jenseits des Gut und Bse111, и любитель абстракций мог бы изобразить всю жизнь Толстого как борьбу этих двух начал». Таким любителем философских абстракций, активно применявшим их в своем художественном и критическом творчестве, был все тот же Мережковский

<…>

Представляется, что толстовская критика научного познания была воспринята Алдановым с оглядкой на Мережковского (замена «вненаучного» на «внелогичное» по существу не вносит ничего концептуально нового в сравнении с автором «Л. Толстого и Достоевского ») [ЛАГАШИНА (I). С. 26–30]. Александр Бахрах, со своей стороны, особо подчеркивает, что:

…Алданов отнюдь не стремился сглаживать толстовские противоречия. Напротив, делая их более рельефными, настаивая на них, выставляя их напоказ, он старался не только их объяснить, но и оправдать. Так, отношение Толстого к науке, особенно к медицине и ее служителям, к которым Алданов применяет тютчевское словцо, что они «Ахиллесы, у которых всюду пятка», было, конечно, ему совершенно чуждо. Будучи химиком, то есть, учёным, он не только по образованию, но скорее по внутреннему призванию был глубоко науке предан и едва ли не поклонялся ей. Тем не менее, Алданов с чувством внутреннего удовлетворения подметил, что иные из интуитивных предвидений Толстого, многое из того, что Толстой высказывал с заостренной полемичностью, в сущности, довольно близко к тому, к чему теперь приходят наиболее выдающиеся учёные нашего времени. Противоположности где-то сходятся [БАХРАХ (II). С. 147].

Итак, алдановская книга не только свидетельство того пиетета, который ее автор испытывал к Толстому, пожалуй, единственному русскому писателю, которого он любил безоговорочно, – но и мировоззренческий дискурс, в певую очередь, конечно, с Мережковским, по стопам которого при анализе практически всех толстовских тем так или иначе идет Алданов. Но если Мережковский-мыслитель считает, что «великий Лев» – «вредный» для истинно русского Духа гений, и уж, конечно, не наше все, то для Алданова Лев Толстой олицетворяет собой квинтэссенцию русской духовности. При всем этом и тема «фатализма» у Толстого, и рассуждения об «одержимости» писателя демоном иронии, и анализ толстовской танатологической проблематики у Мережковского и Алданова во вмногом совпадают. Обо всем этом очень убедительно писал Бахрах:

… одну из ведущих идей Толстого – исторический фатализм, Алданов в своей книге всячески старается обосновать, как бы сам себе противореча, потому что с большой убедительностью подчеркивал роль личности в истории <…>. Но именно это преклонение Алданова даже перед тем, что ему у Толстого было скорее чуждо, показательно. Его «детская болезнь» оставила на нем рубцы на всю жизнь, несмотря на то, что его творчество пошло по совсем другому пути, и Толстой, можно думать, отшатнулся бы от алдановского скепсиса. Если ближе присмотреться к этой первой книге Алданова, то можно заметить, что уже в его молодые годы, пожалуй, его сильнее всего взволновала повторяемость у Толстого темы смерти. Толстовская тяга к ее описанию была, собственно, непреходящей, и Алданов вкратце как бы систематизировал эти описания. В этом перечислении смерти от чахотки, от сердечного удара, от родов, от ушиба чередуются со смертями в рукопашной схватке, в сражении, затем идут линчевания, расстрелы и виселицы, казни, убийстваи самоубийства. Мало того, как отмечает Алданов, Толстой с не меньшей трагичностью, вызываемой тем, что большинство толстовских героев умирало в физических страданиях и без нравственного примирения, готов был описывать и смерть лошади, дерева, цветка. Зная Алданова, мне кажется, что эта черточка толстовского творчества, детали иных толстовских «концовок» как-то особенно действовали на него, врезались в его сознание, влияли на его мироощущение. Мне представляется, что и его едва ли не с отроческих лет преследовала мысль о смерти. Не уверен, следует ли называть это чувство «страхом смерти», но, во всяком случае оно очень глубоко в нем засело, и недаром и его произведения так насыщены описаниями смертей, не брезгающими иной раз – что для Алданова довольно неожиданно – унижающими реалистическими, а то и физиологическими подробностями. Всех такого рода описаний не перечислить, но достаточно вспомнить его описание смерти Байрона или Александра II-го или мучительное угасание от рака одного из сановников александровского царствования или еще – самые из них жуткие – описания смерти Бальзака или Ленина и, наконец, самоубийство вымышленного общественного деятеля предреволюционной эпохи и его супруги.

<…> Тема смерти подлинно владела Алдановым, но он не любил говорить об этом вслух, как, например, с неизменным содроганием был на это способен Бунин. Алданов свою тревогу держал как бы про себя, но она невольно проступала между строчек в его книгах и иной раз – может быть, помимо его желания – в разговоре. Не только потому, что он был усердным читателем Паскаля, но и сам интуитивно сознавал, что «наши близкие нам не помогут и умрем мы в одиночестве», и с этим в каком-то смысле для него вещим постулатом он едва ли когда-нибудь примирился. Мне кажется, что не будет ошибкой утверждать, что образ Ивана Ильича неизменно витал перед Алдановым, а рядом с ним – где-то в отдалении, на втором плане – образ Хаджи-Мурата. Едва ли он сам сознавал, кто из них ему «понятнее» и в чем-то созвучнее. Алданов так и не разгадал толстовской «загадки», как совместить слова, что умереть мирно можно только найдя Бога, с неким авторским восхищением перед «дикарством» Ходжи-Мурата. Ведь в своем дневнике Толстой подчеркнул, что главное в его повести было «выразить обман веры», добавляя: «как хорош был бы Хаджи-Мурат, если бы не этот обман». Но, приводя эту цитату, Алданов тут же отмечал, что «если отвлечься от обрядовой стороны жизни, то Хаджи-Мурат, конечно, не имел никакой религии, но как куст татарника отстаивал свою жизнь до последнего вздоха».

<…>

Воспитанный в рационалистической традиции он, конечно, отлично понимал ничтожество всего, что было «понятно», но едва ли он соглашался поверить в величие «непонятного». Ему несомненно было ближе то, что было выражено Гойей в одной из самых страшных из его «фантазий», изображающей искривленную руку, высовывающуюся из под камня пустынной могилы и подписанную одним словом «Кас1а» – «Ничто». Кстати, об этом офорте Алданов вскользь упомянул в своей книге о Толстом. Отсюда, думается, и шел его страх, его скепсис, та его горечь, которую он – не всегда успешно – пытался утаивать [БАХРАХ (II). С. 149–152].

Например, в письме к Буниным от 10 сентября 1933 года Алданов со свойственной ему иронией признается:

Всем рассказываю о своей новой черте: любви к смерти. Это главное несчастье: и жизнь надоела и утомила до последнего, кажется, предела, – и умирать тоже нет охоты [ГРИН (I). С. 285).

Думы о смерти каким-то образом сочетались в нем с отсутствием способности к вере, как внутреннему озарению, сопереживанию и диалогу с Творцом. Это тоже мучило его в духовном плане, о чем он признавался в письме к Вере Николаевне Буниной от 28 сентября 1931 года:

Очень Вам завидую, что Вы верующая. Я все больше научные и философские книги читаю [ГРИН (I). С. 280].

Олеся Лагашина также подтверждает: тема «смерти» – одна из самых важных у Алданова и в книге «Толстой и Роллан», и в «Загадке Толстого». Впоследствии она находит особое отражение в его романах. Само:

Обращение Толстого к религии Алданов вслед за Мережковским рассматривает как обусловленное страхом смерти. На бессилии человека перед лицом смерти и строится, по его мнению, вся толстовская догматическая система, включая его доказательство бесполезности науки и искусства. При этом в основе алдановской «разгадки» танатологического страха Толстого лежит высказывание Паскаля о пугающем вечном молчании бесконечных пространств, перед которым «любое человеческое построение рассыпается как карточный домик, и само толстовство в первую очередь».

<…>

Алданов в «Толстой и Роллан» приводит целую классификацию смертей у Толстого, <а также> подвергает анализу «Смерть Ивана Ильича» с точки зрения ее философских подтекстов. <По его мнению>:

«В “Смерти Ивана Ильича” Толстой как философ долго идет по стопам Паскаля (перед которым он всегда преклонялся), но расстается с ним в самый важный момент. Образ, которым глубоко проникся Толстой: “Мы все приговорены к смерти, и наша казнь только отсрочена” – был заимствован Амиелем у Паскаля. Да и вся повесть Ивана Ильича, вплоть до момента его раскаяния, это гениальное запугивание смертью, отдает Паскалем за версту».

<…>

Неспособность «культурных людей» к настоящему религиозному прозрению, по всей вероятности, мучила и самого Толстого, чей демонстративный отказ признать достижения культуры за ценность вызвал едва ли не больше споров, чем (анти)историзм «Войны и мира» и крестовый поход Толстого против государственности. Та же неспособность к религиозному самоутешению была свойственна и Алданову, однако из оппозиции «религия – культура» он, в отличие от Толстого, отдает явное предпочтение второму члену [ЛАГАШИНА (I). С. 33, 34].

У Алданова и Мережковского имеет место практически одинаковый подход к критике концепции фатализма – закономерной предопределенности в историософской модели Толстого. Однако, если в истолковании «толстовского фатализма» Мережковский лишь признает необходимость принимать в расчет и роль случайности, то Алданов предлагает рассматривать исторический процесс как бесконечную череду случайностей, которые не поддаются ни систематизации, ни прогнозированию. При этом, если в толстовстве иррациональное начало представляет смерть, то <…> в алдановской системе ее субститутом становится случай. Это объясняет, почему в алдановских романах танатологическая проблематика тесно взаимосвязана с проблемой случая в истории [ЛАГАШИНА (I). С. 30].

Концепция о доминировании «случая в истории», в книге «Толстой и Роллан» еще только заявленная Алдановым, впоследствии будет развита им в мировоззренческую систему.

Обладая редким «чувством истории», Алданов в исследовании событий прошлого не отвергает принципа причинности, а, вслед за французским математиком Курно112, вместо единой цепи причин и следствий предлагает видеть в истории бесконечное множество таких цепей. В каждой отдельно взятой последующее звено зависит от предыдущего, однако скрещение цепей случайно, поэтому история – царство слепого случая113. Таким образом, историософия Алданова представляет собой синтез детерминизма и случайности, хотя, отталкиваясь от господствующей концепции исторического детерминизма предшествующего столетия, писатель делает акцент именно на роли Случая. Алдановское понимание Истории и роли Случая в ней объясняет едкий скептицизм автора по отношению к «великим личностям» [ТРУБЕЦКОВА С. 62].

Хотя в целом влияние Мережковского прослеживается в «Толстом и Роллане», как на содержательном уровне, так и на уровне поэтики, у Алданова вместе с этим имеются и глубокие расхождения с Мережковским. Это касается такого важного для Мережковского вопроса, как «отпадение» Толстого от православия и, отчасти, даже от Христа. В книге «Л. Тостой и Достоевский» Мережковский, воцерковленный православный экзегет, наряду с высокой оценкой толстовского художественного творчества позволяет себе резкие выпады против его религиозного учения. Такого рода полемические высказывания по сути своей едва ли могли вызывать гневный протест Алданова – он был человек не религиозный, скорее даже атеист, чем агностик, и по этой причине избегал столь модных среди русских мыслителей (Мережковский, Бердяев, Шестов и др.) христологических и религиоведческих дискурсов. О нерелигиозности Алданова, в частности, свидетельствует такой вот фрагмент из его письма к Бунину от 16 марта 1932 года:

Два дня пролежал больной, с горя открыл Св. Писание на псалмах Давида, и очень скоро закрыл. <…> А вот после этого открыл “Анну Каренину” и, хоть знаю наизусть, дух захватило (последние сцены)… Вот она настоящая книга жизни!… [ГРИН. С. 283].

Гораздо позднее, в середине 1950-х гг. Алданов в письме к В.А. Маклакову прямо писал:

…я человек неверующий (или верующий по-своему). Говорю «к несчастью» по понятной причине: настоящая (но именно настоящая, – простая, бесхитростная) вера очень облегчает и жизнь, и подготовку к смерти, ее ожидание. Необычайно облегчает. Однако я не вижу, как такая вера может быть у человека, занимающегося практической политикой <…>. Скажу больше: я не очень вижу, как такая политика может совмещаться и с идеализмом вообще (ведь вера одна из его разновидностей). Да, в общем, в глубине, в редкие минуты, в том, что раз навсегда берется человеком за общие скобки и к чему он в дальнейшем почти не возвращается, практический политик типа, скажем, Франклина Рузвельта может быть и идеалистом, и верующим человеком даже в тесном смысле этого слова. Но практическая политика состоит из весьма не-идеалистических элементов, она так проникнута спортом, компромиссами, интригами, закулисными ходами, так исходит из честолюбия, тщеславия, зависти и спортивных инстинктов, что идеализм и в особенности подлинная вера остаются где-то за версту, – притом за версту не «в глубину», а просто в сторону: с этим в политике обычно нечего делать [МАКЛАКОВ. С. 183].

Однако высказывания Мережковского о религиозных взглядах Толстого: «были абсолютно неприемлемы» для Алданова по форме. Так, Мережковский пишет, например:

«Л. Толстой, по своему обыкновению, чтобы соединить оба предела, оскопляет, притупляет их религиозные, слишком для него острые жала. Того и другого берет понемножку: немножко робкого буддийского “неделания”, вместо слишком смелой евангельской беспечности; немножко практической англосаксонской дарвиновской борьбы вместо слишком грозного ветхозаветного “в поте лица твоего ешь хлеб твой”, – и получается благоразумная обеспеченность, всеобщая сытость, вроде той, о которой мечтают социал-демократы; получается самая современная, прогрессивная, протестантская, вегетарианская, тепленькая и жиденькая смесь, Ветхий Завет, разбавленный Новым, то есть опять-таки нечто “средне – высшее ”, серединка на половинку, ни то ни се, ни рыба, ни мясо, вчерашнее подогретое блюдо».

Для Мережковского толстовство – очевидный пример неудачного синтеза противоположностей. – здесь и ниже [ЛАГАШИНА (I). С. 35; 3, 37; 40–55].

Однако основная «линия разлома» во взглядах на Толстого проходит у Мережковского и Алданова по сугубо литературному полю. Для символиста Мережковского закономерным является «слишком любить Достоевского и недостаточно – Толстого».

С точки зрения обстоятельств литературной борьбы в эпоху «Серебряного века» книга «Толстой и Роллан» это, несомненно, и полемический выпад, направленный против литературного модернизма в целом. Алданов, сильно принижая литературный талант Достоевского – кумира европейского символизма и экспрессионизма, противопоставляет ему своего кумира – Льва Толстого, который у него является воплощением всего и вся в области писательского мастерства, нераскрытым и неразгаданным гением, эдакой пирамидой Хеопса современной литературы.