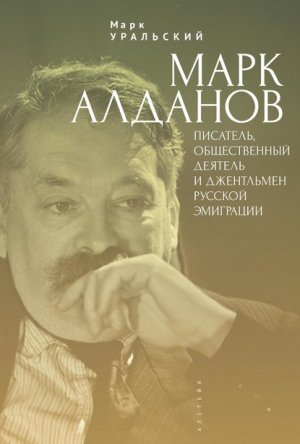

Марк Алданов. Писатель, общественный деятель и джентльмен русской эмиграции Уральский Марк

Внутри данной общественной группы роль художника часто сводится к тому, чтобы не навязывать действующим лицам речей, недоступных им по форме или содержанию, и Толстой видел грех Достоевского в неисполнении этого требования

– констатирует Алданов, в очередной раз обращая названное Мережковским преимущество Достоевского в его недостаток.

Психологизм Толстого неоднократно подвергается критике у Мережковского, однако, сравнивая два противоречащих друг другу отзыва Тургенева и Флобера (первому психология в «Войне и мире» показалась слабой; второй, напротив, выразил по этому поводу свой совершенный восторг), Мережковский посчитал возможным примирить обе точки зрения:

Чем ближе Л. Толстой к телу или к тому, что соединяет тело с духом, – к животно-стихийному, «душевному человеку», – тем вернее и глубже его психология или, точнее, его психофизиология. Но, по мере того, как, покидая эту всегда под ним твердую и плодотворную почву, переносит он свои исследования в область независимой, отвлеченной от тела духовности, сознательности, – не страстей сердца, а страстей ума, <…> психология Толстого становится сомнительной.

«Сомнительная психология» Толстого в представлении Алданова была новым методом в литературе, до высот которого не поднялся даже Стендаль, признанный предшественник Толстого:

Каждое слово «Детства», – писал он, – «было словом человека, власть имеющего», и даже наиболее проницательные из современников с недоумением и непониманием остановились перед новыми методами искусства, открывшимися в творениях молодого писателя.

Примечательно, что, рассуждая о психологизме Толстого, Алданов приводит мнения все тех же Флобера и Тургенева, при этом он полностью солидаризуется с первым, второго же подвергает резкой критике :

Французский писатель оказался проницательнее Тургенева: теперь достаточно ясно, что приемы пушкинского творчества могли создать Онегина, но их не хватило бы ни для Болконского, ни для Иртенева, ни для Нехлюдова. Отнимите от последних «рефлексии» и «вибрации», много ли останется? <…> Толстой первым стал систематически прикладывать лакмусовую бумажку беспощадного анализа к делам, невесомым мыслям и чувствам своих героев. Мягкосердечный Тургенев по природе не выносил этого мучительного метода, который у Толстого нередко переходит почти в инквизиционное – бесстрастное и серьезное – издевательство над собственными его «героями».

Что касается темы сравнения Толстого с Ромена Роллана, которую в последующем издании114 Алданов полностью из книги исключил, то, по всей видимости:

Именно отсутствие стройного мировоззрения побудило его поставить рядом имена Толстого и Роллана:

«Мысль Толстого и Роллана чрезвычайно трудно отливается в строго определенную форму. Она не мирится ни с какой системой, и в этом факте, быть может, кроется симптом переживаемого нами времени: уж не приходит ли что другое на смену прежним идейным блокам».

Бессистемность и внутренняя противоречивость толстовства были отмечены и в книге Роллана, где автор пишет:

«Я убежден, что, несмотря на уверения Толстого, он все же не мог внутренне примирить два противоборствующих начала: правду художника и правду верующего».

<…>

Замысел [первой] алдановской книги о Толстом целесообразно связывать (помимо всех русских претекстов) с французской биографической традицией, в которой этот жанр приобрел особенную популярность в первой половине ХХ в. Серия

«Жизнь замечательных людей» 115 вне всякого сомнения повлияла на Алданова и в жанровом, и в тематическом отношении. <…> алдановские сборники очерков «Портреты» и «Современники» ведут свою генеалогию от французской биографической традиции, и роллановскую серию «Жизнь замечательных людей» следует считать наиболее близким алдановским предшественником.

С биографической точки зрения важно отметить, что когда Алданов пишет, что:

«художественное освещение революционной эпохи далеко не исчерпано во французской литературе небольшим сравнительно числом романов, отмеченных разной степенью дарования и исторической верности», это, видимо, свидетельствует о том, что уже в это время у Алданова возникает замысел романа из эпохи французской революции, который воплотится в тетралогии «Мыслитель».

Для прояснения генезиса личности Алданова-писателя представляет интерес глава в «Толстом и Роллане», касающаяся формальных приемов русского и французского авторов. Здесь, с позиций классического литературоведения Алдановым намечен подход к созданию нового исторического романа – тема, к которой он неоднократно обращался впоследствии – см., например, «О романе» (1933 г.). Внимание, с каким Алданов исследует здесь формальные приемы исторической романистики, подтверждает высказанное выше предположение, что задолго до эмиграции он серьезно готовился выступить на этом поприще.

Вся книга «Л. Толстой и Достоевский» проникнута идеей двойственности, через призму которой автор рассматривает творчество обоих писателей.

И у Алданова главной составляющей толстовского мифа является опять-таки «раздвоение», выступающее в форме представлений об «адогматическом догматизме» и внутренней противоречивости, <…> согласно которому «все творчество Толстого насквозь проникнуто мыслью, что у самого лучшего человека, кроме изображения мнимого, которое видно окружающим, есть изображение действительное, видное лишь ему самому (да и то не всегда); и автор “Крейцеровой сонаты” был глубоко убежден, что эти изображения никогда не тождественны, а очень часто совершенно не похожи одно на другое».

Таким образом, при сравнении концепций двух авторов с различными, казалось бы, идейными установками налицо явно выступает «единство противоложностей»: принципиальная неоднородность и неоднозначность как особенность модернистского мышления, столь важная для оценки Льва Толстого символистом Мережковским, оказывается определяющей и для алдановского понимания Толстого, причем и творчество Роллана Алданов рассматривает с тех же позиций.

Собственно говоря, сама «Загадка Толстого», к которой, по глубокому убеждению Алданова, ему лично удалось подобрать «ключ», и есть эта самая амбивалентная раздвоенность, постоянная внутренняя противоречивость, характерная для формы мышления.

Анализируя мировоззрение Л. Толстого с позиции историзма, Алданов утверждает, что «величайшим французским мыслителям сам Толстой отводил первое место в мировой литературе». Одним из таких мыслителей, безусловно, является Жан-Жак Руссо, о чем говорит и Роллан в своей книге «Жизнь Толстого» (1911 г.), другим – Паскаль.

На взаимосвязанность мировоззрений двух мыслителей указывают и короткие авторские замечания, и развернутые философские рассуждения, и эпиграф ко второй части «Толстой и Роллан» <…>. Известно, что Паскаль был для Толстого одним из наиболее почитаемых мыслителей: его имя встречается в толстовском «Круге чтения» около 200 раз; Толстой переводил Паскаля, готовил его биографию для публикации в «Круге чтения ». <…> О близости паскалианских воззрений Толстому наиболее красноречиво свидетельствует его признание <…>: «Вот Паскаль умер двести лет тому назад, а я живу с ним одной душой, – что может быть таинственнее этого?.. Вот эта мысль, которая меня переворачивает сегодня, мне так близка, точно моя! Я чувствую, как я в ней сливаюсь душой с Паскалем. Чувствую, что Паскаль жив, не умер, вот он!»

С другой стороны, проводя параллели между Львом Толстым и Руссо в так называемом «исповедальном жанре», демонстрирующем предельную «честность автора с самим собой», Алданов утверждает, что Лев Толстой истиной своей «исповеди» не писал, а книга, которая под этим названием включена в состав его собрания сочинений – это публицистическая история, повествующая о мотивах отпадения писателя от официального православия.

Особенно интересен в «Толстом и Роллане» образ Льва Толстого «как зеркала русской революции», т.е. общественного деятеля, чья проповедь отрицания государства сыграла разрушительную роль в истории России. В этой книге он представлен ярко, а вот в дальнейшем подвергся корректировке. Забегая вперед, отметим, что эта корректировка была следствием борьбы русской эмиграции и Советской России за «своего» Толстого, достигшей кульминации в 1928 г., когда в СССР и русском Зарубежье широко отмечался 100-летний юбилей со дня рождения писателя. Во внутриэмигрантской дискуссии Алданов всячески стремился заретушировать образ Толстого-антигосударственника, христианского анархиста, о котором писал, например, Бердяев в «Философии неравенства». Игнорируя по существу социальную проповедь позднего Толстого, отрицавшего культуру и государство, Алданов концентрирует внимание своего читателя на «докризисном» Толстом времен «Войны и мира», «который никак не мог быть обвинен в разрушительном влиянии на умы русской интеллигенции, спровоцировавшей революцию».

Таковы основные связанные с именем Толстого проблемы, которые поднимает в книге «Толстой и Роллан» Алданов. Последующее переиздание книги в существенно сокращенном виде – «Загадка Толстого», исказило и ее структуру, и представления исследователей о начале творческого пути Алданова – в то время как многие его замечания о французской литературе и сочинениях Ромена Роллана позволяют нам с большой вероятностью установить генезис алдановских приемов и даже целых произведений.

Книга «Толстой и Роллан» важна и для понимания истоков литературного творчества Алданова, поскольку обратившись к беллетристике, он взялся за те темы и жанры, которые столь тщательно прорабатывал в этом своем первом литературном труде. Его знаменитая тетралогия «Мыслитель» стала своего рода сложным синтезом эпизодов эпопеи Толстого и исторических драм Роллана о французской революции, переосмысленных с точки зрения фактической достоверности, и в контексте заявляемой им «философии случая».

Судьба книги «Толстой и Роллан» сложилась незавидно: на литературной сцене ее, в общем и целом, «не заметили», хотя Алданов и утверждал обратное, не без гордости вспоминая, что его «Толстой и Роллан» был весьма благосклонно встречен <…> критикой и, особенно, делавшим «погоду» в этой области покойным Айхенвальдом116.

Я в глаза никогда не видал Айхенвальда и, поэтому, особенно ценю его отзыв. Книга моя вышла до войны.

Второй том, почти готовый в рукописи, не был сдан в печать. Я в ту пору не имел возможности заниматься литературными делами, да и цензурные условия военного времени крайне затрудняли появление в неурезанном виде книги, посвященной мысли Ромена Роллана. В 1918 году я уехал за границу. Библиотека моя, разумеется, осталась в России и там погибла; погибли с нею и мои рукописи» [СУРАЖСКИЙ. С.3].

Имелась также и одна отрицательная рецензия на эту книгу. Ее написал известный в те годы либеральный публицист и историк русской литературы Василий Чешихин-Ветринский. Однако дискуссии о книге в печати не было и имя «Марк Алданов» тогда на общероссийском уровне не прозвучало. Дмитрий Мережковский тоже не отреагировал на критические наскоки молодого литератора. Да и впоследствии, уже в эмиграции, он предпочел «не заметить» книгу «Загадка Толстого» (1922 г.) – очищенный от тем «Ромен Роллан» и «толстовцы» вариант первого издания.

Ни Горький, ни Иван Бунин, ни кто-либо другой из писателей, близко знавших Льва Толстого, никак не откликнулся на появление «Толстого и Роллана». Из дневниковой записи Веры Муромцевой-Буниной от 12/15 марта 1919 года:

Алданов считает Толстого мизантропом, так же как и Ян. Ян говорил, что до сих пор Толстой не разгадан, не пришло еще время. Алданов расспрашивал о встречах Яна с Толстым. Ян передал их, они были кратки. Сильная любовь Яна к Толстому мешала ему проникнуть в его дом и стать ближе к Толстому [УСТБУН. Т. 1. С. 218].

При этом ни слова о книге Алданова (sic!). По всей видимости, Бунин о ее существовании не знал, иначе, по законам приличия, должен был бы о ней в том или ином контексте упомянуть. Алданов же, по-видимому, из скромности, тоже ничего не сказал о своем первом литературном детище.

Имелась также и одна отрицательная рецензия на эту книгу. Ее написал известный в те годы либеральный публицист и историк русской литературы Василий Чешихин-Ветринский.

Глава 4. Русская революция; «Армагеддон» (1917–1918 гг.)

Михаил Лермонтов

- Настанет год, России чёрный год,

- Когда царей корона упадёт;

- Забудет чернь к ним прежнюю любовь,

- И пища многих будет смерть и кровь;

- Когда детей, когда невинных жен

- Низвергнутый не защитит закон;

- Когда чума от смрадных, мертвых тел

- Начнет бродить среди печальных сёл,

- Чтобы платком из хижин вызывать,

- И станет глад сей бедный край терзать;

- И зарево окрасит волны рек:

В докладе «О М.А. Алданове», прочитанном 6 июня 1963 года Гайто Газдановым в масонской ложе «Северная Звезда»117, оратор говорил:

Есть то, что можно назвать загадкой Алданова. Он не верил ни в какие положительные вещи, – ни в прогресс, ни в возможность морального улучшения человека, ни в демократию, ни в так называемый суд истории, ни в торжество добра, ни в христианство, ни в какую религию, ни в существование чего-либо священного, ни в пользу общественной деятельности, ни в литературу, ни в смысл человеческой жизни – ни во что. И он прожил всю жизнь в этом безотрадном мире без иллюзий [СЕРКОВ],

– полагая, что каждый отдельный человек, его судьба отчуждены от истории, текущей параллельно-враждебно ему, и лишь время от времени вторгающейся в его частную жизнь, требуя от человека, чтобы он от нее отказался. Но вовлечение человека в историю – в войну или революцию, ни к чему хорошему не приводит. Оно деструктивно, а то и губительно для его личности.

Такой образ мысли привила Алданову Русская революция 1917 года – время страстных надеж, а после большевистского Октябрьского переворота и Гражданской войны 1917–1920 гг. – отчаяния и тяжкого разочарования.

До Революции, не выказывая активности на политическом поприще, Алданов, несомненно, весь целиком принадлежал русской демократической интеллигенции, тому, что в отчетах Государственных Дум имело общее название «левого сектора». В <Российской империи 1910-х гг.> «левый сектор» составлял девять десятых образованной России [«Короленко» АЛДАНОВСОЧ (IV)].

Опьяненный воздухом Февральской революции, которая провозгласила политические права и свободы, в том числе слова, собраний, печати и манифестаций, отменила сословные, национальные и религиозные ограничения, смертную казнь, военно-полевые суды, ввела восьмичасовой рабочий день и разрешила создание профсоюзов и фабрично-заводских комитетов трудящихся, молодой Алданов с головой окунулся в политику. Он примкнул к только что созданной на основе Партии народных социалистов Трудовой народно-социалистической партии (ТНСП, т.н. «энесы»), точнее, к

небольшой группе очень культурных и патриотически настроенных людей, у которых «социалистическое» проявлялось больше всего на их вывеске. Но это были люди почтенные и всеми уважаемые, многие из них были историками, издавали журнал «Голос минувшего» и принимали близкое участие в деятельности, радикального по тогдашним понятиям, «Вольно-Экономического общества», на заседаниях которого накануне семнадцатого года шумели «народные витии». Допускаю, что Алданов примкнул к партии потому, что кто-то его пригласил, а отказаться от приглашения какого-то старца с белоснежной и благоухающей бородой было, действительно, как-то невежливо. Ведь по своему характеру, по всему своему строю Алданов был не из тех, которые способны были подчиняться какой бы то ни было партийной дисциплине. Но тут был, конечно, случай особый [БАХРАХ (I). С. 159–160].

По мнению современных историков – см. [ПЕШЕХОНОВ], [ЕРОФЕЕВ], [СЫПЧЕНКО], энесы, являясь партией по существу социалистической, <тем не менее>, исключала идею дискретности социального развития и допускала переход российского общества к социализму только в государственно-правовой форме, путем длительной и постепенной эволюции.

<…>

Особое значение при этом <…> энесы придавали консолидации со своими идейными единомышленниками по народническому направлению – эсерами118 и трудовиками119, созданию единой народнической партии. Однако достичь этого не удалось. Безуспешными были и попытки народных социалистов объединиться с левыми кадетами в рамках «Радикально-демократической партии». Тем не менее, энесам удалось добиться объединения с трудовиками. Это завершилось образованием единой с трудовиками Трудовой народно-социалистической партии <…> 120.

<…>

Авторитет и профессионализм членов партии способствовали их представительству во многих государственных и общественных органах. В диссертации выявлено, что народные социалисты входили в состав городских и районных дум и управ, Особого совещания Временного правительства, Исполкома Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, Исполкома Всероссийского Совета крестьянских депутатов, Главного земельного комитета, Всероссийского Демократического совещания, Совета Республики. Энесы активно участвовали в работе 1-го Всероссийского съезда крестьянских депутатов и 1- го Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов. Они выступили организаторами местных земельных комитетов, инициаторами созыва Государственного совещания в Москве в августе 1917 года и создания Предпарламента осенью 1917 года. Представители ТНСП были избраны в Учредительное собрание. Летом 1917 года ТНСП становится правительственной партией, получив места во Временном правительстве. В мае-августе 1917 года народные социалисты занимали ключевые посты в коалиционном Временном правительстве.

<…>

…после Февральской революции вектор общественного движения постоянно смещался. В связи с этим первоначально Трудовая народно-социалистическая партия из радикальной партии, находящейся на левом фланге общественного движения, превращается в партию центра, а затем переходит к умеренности, все более и более отходя на правый фланг. Такое поведение партии логически предопределялось ее социальной теорией, исключающей крайний радикализм. Деятельность народных социалистов в органах государственного и общественного управления была направлена на решение важных экономических и политических проблем России в государственных формах, что должно было способствовать преодолению кризиса в стране, не прибегая к насилию и диктатуре. Энесы пытались всячески оградить российское общество от большевистской авантюры, направленной на немедленный переход к социализму. Однако взгляды энесов о постепенном продвижении к социализму не могли иметь широкой популярности в условиях взрыва революционных страстей и усиления радикального настроения маС.

Октябрь 1917 года сыграл трагическую роль в судьбе народных социалистов: он вновь поставил их в оппозицию к власти.

<…>

В условиях диктатуры пролетариата большевики вели политическую борьбу, планомерное уничтожение политических партий в России, в том числе социалистических. ТНСП, как и другие небольшевистские партии, потеряла свои позиции в российском обществе не только по причине внутрипартийных процессов, но, прежде всего, в связи с политикой большевиков, направленной на уничтожение инакомыслия в стране. В тех условиях, когда манипуляция общественным сознанием стала важнейшим механизмом борьбы за власть, народные социалисты, прекрасно осознавая это, как и представители других небольшевистских партий, продолжали проявлять некий «духовный аристократизм» и воздерживались от использования этого механизма, равно как и других способов борьбы, признаваемых ими в системе их моральных ценностей недостойными, нечистоплотными. Интеллигентский идеализм, извечно присущий российской интеллигенции, обусловил определенное замыкание деятелей небольшевистских политических партий на спорах об оптимальном для России пути развития, на отстаивании приоритета своей партийной модели в то время, когда необходимо было консолидироваться для реальной борьбы за власть и дать отпор главному и общему противнику – большевизму. Вряд ли все сложные процессы, связанные с этим явлением, можно охватить такими терминами как «кризис» или «крах» партий. Попытка понять корни этих процессов приводит нас к осмыслению и особенностей развития российской цивилизации, и специфических форм самовыражения отечественной интеллигенции, и взаимовлияния революционных процессов и политических партий и др. Однозначным является то, что это были процессы, характерные для всех небольшевистских партий России.

…Трудовая народно-социалистическая партия была более последовательна в организации противодействия большевикам в легальных условиях борьбы, нежели многие другие партии [СЫПЧЕНКО].

В конце 1917 г. энесы самым решительным образом выступили против большевицкого Октябрьского переворота. Сразу же после захвата власти большевиками, ЦК ТНСП издал прокламацию, в которой разъяснялся преступный характер свершившегося:

Захватчиками и насильниками – большевиками расстроены ряды революционной демократии в тот момент, когда ей особенно нужно было быть сплоченной перед угрозой внешнего врага и накануне выборов в Учредительное собрание [БУДНИЦКИЙ (II). С. 179].

Не занимая официальных постов во Временном правительстве, с главой которого А.Ф. Керенским у него на всю жизнь сохранились уважительные дружеские отношения, Алданов, тем не менее, выказывал исключительную активность как актуальный политик. Вопреки вышеприведенному мнению Александра Бахраха можно смело утверждать, что в эти годы

Алданов был заметным деятелем Трудовой народно-социалистической партии (ТНСП). В январе 1918 г. в Петрограде по инициативе известного юриста А. С. Зарудного, в недавнем прошлом министра юстиции Временного правительства, состоялось собрание ЦК и Петроградского комитета ТНСП. Зарудный выступил с докладом, в котором обосновывал необходимость признания советской власти. С содокладом выступил Алданов; он был категорически против признания. Подавляющее большинство собравшихся разделяло взгляды Алданова. Оставшись практически в одиночестве, Зарудный вышел из партии [БУДНИЦКИЙ (II). С. 179].

Хотя, как пишет А. Бахрах:

У народных социалистов в ту пору никакого партийного «мундира» не было, и можно легко предположить, что в руках Алданова никогда никакого «партбилета» тоже не было, ни в прямом, ни в переносном смысле [БАХРАХ (I). С.160],

– после поражения «белого движения» и бегства из Советской России, обретя незавидный статус политического эмигранта и апатрида, Алданов, тем не менее, до конца дней оставался верным «партийному знамени», участвовал в политической жизни русской эмиграции и, во всяком случае, в обсуждении текущих политических проблем и эмигрантских начинаний. Делалось это непублично, при личных встречах и в переписке [«ПРАВА ЧЕЛ. И ИМПЕР.].

По этой причине Бахрах, младший современник Алданова, никогда не имевший, по его собственным словам, с ним той дружеской близости, которая установилась у меня с рядом литераторов – его сверстников, когда возрастная разница не принималась в расчет [БАХРАХ (I). С.156],

– был не осведомлен о политической деятельности Алданова, к которой сам писатель относился очень серьезно и ответственно. Подтверждением этому выводу являются и партийные документы НТСП121, и высказывание самого Алданова, например, в переписке с таким видным политическим деятелем Февральской революции, как Василий Маклаков [МАКЛАКОВ], или же в статье-некрологе «Н.В. Чайковский»122.

Революционер Николай Чайковский – одна из наиболее экстравагантных и даже одиозных фигур русского русской антицаристской оппозиции. Марк Алданов, дистанцирующийся, как правило, от подобного типа политиков, питал к нему, однако, не только уважение, но и очень теплые чувства. Его нисколько не смущало, что Николай Чайковский:

был последовательно анархистом, социалистом-революционером, народным социалистом. <…> увлекался «богочеловечеством» и увлекался кооперацией. <…> проповедовал партизанскую войну при П.А. Столыпине и был министром в правительстве генерала Деникина. <Ибо, утверждает Алданов> для тех, кто хорошо его знал, несомненно душевное единство Николая Васильевича во все периоды его жизни. Но строго логически изложить «последовательную эволюцию» его взглядов очень трудно.

<…>

Недоброжелательный исследователь может при желании найти материал для сатиры в том, что в молодости окружало Николая Васильевича: в кружке чайковцев, где ради борьбы с предрассудками ели собачье мясо; в американской коммуне, где «жили публично», питались «гигиеническими шишками Фрея», заставляли детей помножать двадцать пять биллионов на тысячу двести сорок три биллиона и в случае упрямства ученика выливали ему на голову ведро холодной воды. Едва ли нужно говорить, что для самого Николая Васильевича все это было совершенно не характерно.

В его собственных политических увлечениях были порою крайности, – их не надо понимать буквально. У многих выдающихся деятелей освободительного движения иногда проскальзывали мысли, перед осуществлением которых они, конечно, остановились бы в ужасе. Осуществили – другие. <…> Сам Н.В. Чайковский в результате жизненного опыта совершенно освободился от утопических или сверх-революционных мыслей. В своей короткой правительственной деятельности, еще позднее в эмиграции, он был разумным политиком в лучшем и благороднейшем смысле этого слова. В его работе и тогда могли быть ошибки, но за них несем ответственность мы все. Если Чайковский ошибался, то с ним (за редкими исключениями) ошибалась почти вся «государственно мыслящая» интеллигенция России.

Для профессионального политика он был слишком правдив. Николай Васильевич не мог лгать или хотя бы скрывать свои мысли, даже если б находил это нужным. С профессиональными политиками ему было нелегко иметь дело. В пору парижской конференции он вел переговоры с вершителями судеб мира. Если не ошибаюсь, президент Вильсон только его одного и слушал тогда из русских. Но его переговоры с Ллойд-Джорджем или с Клемансо, конечно, осложнялись полным отсутствием общего морального языка. <…> Он был порою слишком доверчив. Тем не менее, и как политик Чайковский был совершенно незаменим на всех постах, на которые в старости ставила его судьба. В этой работе последнего десятилетия его жизни мне приходилось беспрестанно видеть Николая Васильевича. В ней неизменно сказывались его высокие достоинства. Энергия Чайковского, его неутомимость, его способность к увлечению делом, граничили с чудесным. Вместе с ними он вносил в работу разум и опыт много видевшего человека, безупречное джентльменство, совершенно исключительное благородство тона. Последняя черта была особенно характерна для Чайковского, точно так же, как его постоянная внутренняя серьезность, неизменно высокий строй души и мыслей. Черты эти в нем чувствовались всеми и внушали уважение людям, весьма далеким от него в политическом отношении. Столь частое в политической борьбе подшучиванье над противником обычно само собой прекращалось в присутствии Николая Васильевича. Этому способствовала и самая его внешность, так шедшая к его духовному облику: «только поверхностные люди не судят о человеке по наружности123».

<…>

Очень трогателен образ этого человека, так твердо убежденного в том, что лишь ненормальные люди могут неверить в счастье. В этих верованиях он и умер. В его прощальном письме я читаю: «…Приходят последние минуты. Если Богу угодно, ухожу с легкой душой и благодарю за всё, что я пережил в этом мире. Он вечно движется вперед, все совершенствуясь и все больше и больше одухотворяясь, приближаясь, таким образом, к своему Творцу. В слиянии же с Ним цель всей мировой жизни, а в ней часть и нашей»…

Мне прежде казалось, что только в России могли являться люди, подобные Чайковскому. И в самом деле, для создания таких людей, как он, нужно было иметь внизу духоборов, наверху «аристократов, захотевших в сапожники». Но, может быть, здесь особенное значение имеют обстоятельства времени, а не места. Та эпоха, в которую получил воспитание Чайковский <конец 1860-х – 1870-е гг. – М.У.>, удивительна во многих отношениях. Вера в торжество справедливости, в неуклонность нравственного прогресса, в совершенное благородство человеческой природы, в неизбежность всеобщего счастья на земле, тогда были много сильнее, чем в восемнадцатом веке. Шопенгауэр прошел в стороне от большой дороги мысли своего времени, а Шпенглер и вообще был бы тогда невозможен. Восемнадцатый век был слишком рассудочен и слишком злобен, – недаром небывалой кровью и кончился. Не в духе этого века и то необыкновенное по мудрости и разуму изречение, которое так любил Николай Васильевич: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну»…

Банальны слова: «таких людей больше не будет». В применении к Николаю Васильевичу Чайковскому я их повторяю с полной уверенностью: разумеется, не будет, – откуда же им теперь взяться? Этот революционер и не подозревал, в какой мере он был человеком старой России [АЛДАНОВ (IХ)].

В этом тексте обращают на себя внимание ряд высказываний, по сути своей, отражающих присущую Алданову, как человеку и писателю, пессимистическую самоиронию. Сам он, как уже отмечалось, не верил ни в счастье, ни в благость прогресса. И уж, конечно, автор целой галереи портретов политических деятелей – от Робеспьера до Сталина и Гитлера, никак не мог верить в чистоту политических риз политиков, тем более в «лучшем и благороднейшем смысле этого слова». Тем не менее, в своих оценках Н. Чайковского, а также П. Милюкова, В. Маклакова, А. Керенского, кн. Г. Львова и некоторых других видных деятелей Февраля он вполне допускал столь высокий градус оценки.

Энес Марк Алданов-Ландау самым действенным образом включился в борьбу с большевиками, оставив на этом безрадостном поприще пусть не глубокий, но все же заметный для историков Русской революции след. Осенью 1918 г. он отправился на юг России, где конституционные демократы и социалисты всех мастей, объединившись в рамках Союза возрождения России (СВР), концентрировали свои силы для борьбы с узурпировавшими государственную власть большевиками. СВР, он же Левый центр, был образован нелегально в марте – апреле 1918 г. в Москве кадетами, энесами, эсерами, социал-демократами из группы «Единство» и деятелями кооперативного движения. Основной цель этой организации была борьба с большевиками. Программа СВР дает ясное представление о политической позицию Алданова в годы Гражданской войны. Она включала в себя следующие требования:

воссоздание русской государсвенной власти; восстановление территориального единства страны; возобновление участия России в 1-й мировой войне на стороне Антанты; восстановление земств и органов гор<одского> самоуправления, которые упразднялись большевиками; созыв нового Учредит<тельного> собрания [КУДРЯКОВ].

В списке руководящих деятелей этого Союза мы видим немало людей, которые впоследствии, уже в эмиграции, составляли ближайшее окружение Марка Алданова: С.П. Мельгунов, М.В. Вишняк, А.Ф. Керенский, И. И. Фондаминский, Н. Д. Авксентьев.

В 1918 г. СВР участвовал в организации антисоветских восстаний на Севере России, в Поволжье и Сибири, его представители входили в антибольшевистские правительства («Верховное управление Северной области», «Комитет членов Учредительного собрания» и др.). На территории России СВР был окончательно разгромлен карательными органами большевиков в феврале 1920 г.

В конце 1918 г. Алданов в качестве секретаря делегации Союза возрождения России, выезжает заграницу.

В историческом эссе «Из воспоминаний секретаря одной делегации» (1930 г.) Алданов подробно описывал эту поездку:

После совещания, которое состоялось в Яссах в конце 1918 года, три организации, действовавшие в ту пору нa юге России (левая, правая и центральная), решили, частью по собственной инициативе, частью по настойчивому приглашению союзных послов в Румынии, отправить совместную делегацию в Париж и Лондон «для изложения положения дел в России». В состав делегации входили: В.И. Гурко, К.Р. Кровопусков, П.Н. Милюков, А.А. Титов, С.Н. Третьяков и Н.Н. Шебеко.

Мы выехали из Одессы 3 декабря 1918 года на пароходе «Александр Михайлович», который предоставило в распоряжение делегации одесское городское самоуправление – здесь и ниже [АЛДАНОВ (ХII)].

Результаты этой поездки были самые плачевные. Союзники не понимали ситуации в России. Война закончилась, европейские страны с трудом зализывали нанесенные ею чудовищные раны и не желали глубоко влезать в конфликт между, как им представлялось, русскими радикальными социалистами и их умеренными единомышленниками вкупе с либерально-консервативной оппозицией. На Западе социалисты в то время были в политическом плане очень влиятельной силой и в массе своей они сочувствовали Советам. Кроме того, в глазах европейских политиков Россия была необычной, с точки зрения западных стандартов и критериев, страной. У русских, по их мнению, имелось слишком много сугубо национальных странностей и чудачеств. С горьким сарказмом Алданов отмечал, что великой русской литературой – здесь в первую очередь имелся в виду Ф. М. Достоевский, они были приучены к самым непонятным поступкам русских людей. Настасья Филипповна, как известно, бросила в печку сто тысяч рублей. У Чехова тоже кто-то сжег в печке большие деньги. Помнится, не отстал и Максим Горький. О закуривании папирос сторублевыми ассигнациями и говорить не приходится. Что ж делать, если в этой удивительной стране было при «царизме» так много лишних денег?.. Теперь Настасья Филипповна, быть может, служит в Париже в шляпном магазине и очень сожалела бы о сожженных деньгах, если бы она и в самом деле их сожгла. О политическом вреде, принесенном ею России, она не подозревает. В Центральном бюро Британской рабочей партии124 сидели обыкновенные, нисколько не инфернальные люди. Они получали скромное, приличное жалованье и чрезвычайно редко жгли его в печке. Русские степи, благородные босяки, «ничего», «все позволено», Гришенька и Коллонтай, Челкаш и Зиновьев – как же было во всем этом разобраться занятым политическим деятелям Англии.

<…>

Да, они с большевиками любезны, но они ли одни? <…> … им, как всем, вообще довольно безразлично то, что ни прямо, ни косвенно их интересов не касается. Главным образом, им можно поставить в упрек тот необыкновенный, возвышенный тон, которым подносится миру самая обыкновенная прозаическая политика. Большевиков они не любят. Они всю жизнь нападали слева; нападать справа им непривычно и неудобно. Многие из них были бы в душе рады, если бы генералы свергли большевиков: всем им было бы настолько приятнее ругать и поносить генералов.

Можно полагать, что и члены делегации, люди ученые и хорошо известные в Европе – К.Р. Кровопусков, П.Н. Милюков, А.А. Титов, С.Н. Третьяков и др., ничего, кроме просьб и негативных эмоций, на переговорах с англичанами и французами предложить не могли, а самое главное, не в состоянии были вразумительно объяснить, как так вышло, что к власти пришли большевики – представители одной из самых малочисленных фракций российской социал-демократии, лидер которых Ленин не имел якобы, как утверждает Алданов в своей развернутой статье «Картины Октябрьского переворота (1935 г.), в тот момент поддержки не только у «широких народных масс», но даже и в Центральном комитете собственной партии. <…> Захват власти большевиками в октябре 1917 года оказался полной неожиданностью для союзников [АЛДАНОВ (ХI)].

Но и для всей российской антибольшевистской оппозиции, противопоставившей себя «красным» как «белое движение», он тоже был или необъяснимым, или конспиратологическим феноменом типа «жидо-массонского заговора». Судя по тексту статьи «Из воспоминаний секретаря одной делегации», никто из членов делегации, включая самого Алданова, не имел ответа на вопрос: «Как же это могло случиться?».

<…>

По совести, я и теперь, через двадцать лет, не знаю ответа <…>. Кто прожил 1917–1918 годы в Петербурге, кто видел собственными глазами, сколько раз все висело на волоске, от каких случайностей зависел исход уличного боя и 3 июля, и в день октябрьского переворота, и в пору восстания левых эсеров, тот очень подумает, прежде чем дать «победе пролетариата» ученое, историческое, социологическое объяснение. И с горестным недоумением остановится он перед истинно дьявольским счастьем большевиков, перед злым роком, тяготевшим над всеми их противниками без различия направлений. Армия Юденича подходит к воротам Петербурга, армия Комитета Учредительного Собрания имеет все шансы взять Москву – и оба кончаются разгромом. В течение нескольких часов Дзержинский со своим штабом находится в плену у дружины левых эсеров – и он же эту дружину арестует. В Москве Каплан три раза в упор стреляет из браунинга в Ленина – и через шесть недель он снова председательствует в совете народных комиссаров. Под Екатеринодаром веселый командир говорит полупьяному артиллеристу: «Васька, ну-ка жарь туды еще разок!» – и снаряд, пущенный с нескольких верст расстояния, убивает наповал генерала Корнилова… – здесь и ниже [АЛДАНОВ (ХI)].

Читая сегодня эти горькие строки, являющиеся одновременно у Алданов серьезными фактическими свидетельствами в пользу его «теории случая», нельзя не задаться вопросом: «Почему он столь упорно игнорирует очевидное – то, что большое число повторяющихся случайностей для ограниченной временной выборки явно свидетельствует о наличии определенной закономерности?» Ведь как химик Алданов, не может, например, не знать о Периодическом законе, открытом в свое время его соотечественником Дмитрием Менделеевым. Этот закон, в частности, иллюстрирует собой пример логического «упорядочивания видимых случайностей», утверждая, что многочисленные химические элементы и их соединения не есть случайное скопление обособленных веществ, не связанных друг с другом и не имеющих между собой ничего общего, как считали когда-то, а представляет собой некую закономерность – систему, в которой виды, характер и свойства различных соединений химических элементов находятся в неразрывной связи и во вполне определённой периодической зависимости от величины порядкового номера химического элемента (заряда атомного ядра). Казалось бы, Алданову, как ученому, куда продуктивней было бы искать факты и связи между ними, а не валить все промахи и неудачи либеральных демократов и «белого движения» в целом на слепой случай. Кое-какие факты, впрочем, Алданов учитывает как «значащие» и анализирует. Так, например, в другом месте статьи «Картины Октябрьского переворота» он пишет:

Я видел на своем веку 5 революционных восстаний и не могу отделаться от впечатления, что в каждом из них все до последней минуты висело на волоске: победа и поражение зависели от миллиона никем не предусмотренных вариантов.

<…>

«Можно без преувеличения сказать, что июнь 1917 года был месяцем величайшей клеветы в мировой истории».

Этими словами Троцкий заканчивает. Величайшая клевета на большевиков заключалась в утверждении, что они в 1917 году получали на свое дело деньги от немцев.

<…>

Есть значительная доля преувеличения в словах «деньги – нерв войны». Не менее преувеличенной оказалась бы эта формула в применении к революции. Однако без денег никакой революции действительно не сделаешь. Нет поэтому греха в том, чтобы уделить первый очерк вопросу, ныне весьма академическому: откуда брали деньги большевики? Временное правительство было убеждено, что их снабжают деньгами немцы.

<Троцкий в > одной из глав своего <…> труда «Октябрьская революция» <утверждает, что это обвинение есть> «величайшая клевета в мировой истории».

<…> Откуда же большевики получали деньги? Да очень просто. «Рабочие с большой готовностью делали отчисления в пользу Совета и советских партий».

<…>

Автору этих строк доподлинно известно, что одна малочисленная политическая партия, которая агитацией почти не занималась и издавала во всей России лишь одну небольшую газету (ТНСП – М.У.), издержала за 1917 год до 100 тысяч рублей (сумма эта составилась из пожертвований нескольких богатых членов партии и сочувствовавших ей лиц). У большевиков, как указывает Троцкий в другом месте своего труда (станет ли американский сноб вспоминать и сопоставлять?), был в 1917 году 41 орган печати, и агитацию они вели, как всем известно, тоже «величайшую в мировой истории». Богатых людей среди них не было, за исключением Красина, не любившего жертвовать свои деньги. <…>. Правда, у русской буржуазии до революции можно было получить деньги на что угодно, от футуристского журнала до большевистской партии. Но в 1917 году не было и уже не могло быть такого дурака капиталиста, который стал бы давать деньги большевикам. Впрочем, на пожертвования богатых людей Троцкий ссылки и не делает: все давали рабочие. Другие большевистские публицисты, более строго следуя терминологии 1917 года, говорили даже: «рабочие и солдаты». Но Троцкому, верно, стало совестно: солдаты у нас получали, помнится, два рубля жалования в месяц. Нет, все давали рабочие, одни рабочие.

<…>

Время политической полемики по вопросу об источниках большевистских средств в 1917 году давно прошло. Историк же, я полагаю, будет считаться со следующими положениями: большевики в 1917 году тратили огромные суммы; денег этих им русские рабочие давать никак не могли; не мог давать им средства и никто другой в России; могли дать эти деньги лишь «германские империалисты»; германские же империалисты были бы совершенными дураками, если б не давали большевикам денег, ибо большевики, стремясь к собственным целям и не будучи немецкими агентами, оказывали Германии огромную, неоценимую услугу.

Алданов также полагал, что

если бы Ленин дожил до периода мемуаров или исторических трудов, он оказался бы смелее и откровеннее Троцкого. Немецких денег он, так же как и Троцкий, в свой карман не клал, но, в отличие от Троцкого Ленин чужим мнением интересовался мало <…>. Не стеснялся он дела Таратуты, не стеснялся фальшивых ассигнаций, не стеснялся тифлисского мокрого дела – незачем ему было столь стыдливо относиться и к немецким деньгам, весьма удачно им использованным в интересах большевистской партии.

<…>

<После Февральской революции возникли две властные структуры—Временное правительство, работавшее в Зимнем дворце, и Предпарламент, заседавший в Мариинском дворце – М.У.>.

Предполагалось, что благодаря предпарламенту Временное правительство будет знать «честный голос разных оттенков общественного мнения». Однако в 1917 году все решительно представленные в парламенте оттенки политической мысли имели свои газеты. В передовых статьях суждения высказывали вожди партий, тогда как в Мариинском дворце мог говорить любой желающий, – и мало кто себе в этом удовольствии отказывал. Правительство, следовательно, могло знать голос общественного мнения и без Предпарламента (который отнимал у него значительную часть времени и сил). Предполагалось, наконец, что Временный совет окажет моральную поддержку правительству в его борьбе с большевиками. Это было главной задачей тех дней. Но такой поддержки предпарламентское большинство министрам не оказывало.

<…>

В те самые дни, когда в «кулуарах», а точнее, в аванзале Мариинского дворца, только и речи было, что об очередной формуле очередного перехода к очередным делам, большевики приступили к непосредственной подготовке государственного переворота. Решение это, как всем известно, было ими принято 10 октября на заседании Центрального комитета партии, происходившем на Карповке, в доме № 32, в квартире № 31. Квартира эта принадлежала меньшевику-интернационалисту Н.Н. Суханову. «Для столь кардинального заседания, – писал хозяин квартиры, – приехали люди не только из Москвы <…>, но вылезли из подземелья и сам Бог Саваоф со своим оруженосцем». Это значит, что на заседание прибыл, в сопровождении Зиновьева, сам Ленин. Оба они после неудачной июльской попытки восстания скрывались тогда в подполье.

<…>

Не могу отрицать, что если не шахматная партия <восстания>, то основная ее идея была <…> намечена <Лениным> с первых дней революции, и что он проявил при этом замечательную политическую проницательность (о силе воли и говорить не приходится). <При этом> разброд и растерянность у большевиков были в ту пору почти такие же, как у их противников, а в смысле «идеологии» и гораздо больше.

<…>

10 октября из Москвы в Петербург приехали большевики Ломов и Яковлева. В столице Свердлов им сообщил, что на Карповке в квартире Суханова состоится важное совещание Центрального комитета: приедет сам Ильич. Яковлева в своих воспоминаниях, к сожалению, весьма кратких, говорит, что вели они себя в тот день не очень конспиративно: пошли в кофейню, по дороге встретили Троцкого и Дзержинского, вместе закусили и направились на Карповку; разделились для конспирации лишь у самого дома № 32. В квартире № 31 были приготовлены самовар, хлеб, колбаса: заседание ожидалось продолжительное. Кроме названных, там собрались Сталин, Коллонтай, Урицкий, Каменев, Бубнов, Сокольников. Когда все были в сборе, появился неизвестный человек: «бритый, в парике, напоминающий лютеранского пастора». Это был Ленин. Его сопровождал, тоже загримированный, Зиновьев. Можно предположить, что последовали шутки, смех по случаю грима, изъявления радости после разлуки: Ленин довольно долго скрывался в подполье. Можно также предположить, что шутливый тон исчез очень скоро. Обо всем этом Яковлева ничего не сообщает. Но мы имеем основания думать, что «пастор» был настроен отнюдь не ласково.

<…>

На заседании 10 октября было решено устроить вооруженное восстание для свержения Временного правительства. Можно было бы предположить, что картина столь важного заседания должна теперь быть нам известной во всех подробностях. В действительности это совершенно не так. Ленин, Свердлов, Дзержинский умерли, не оставив воспоминаний (нам, по крайней мере, об их мемуарах ничего не известно). Не спешат подробно описать историческое заседание и еще живущие его участники. Кое-что они все-таки сообщили.

<…>

Официозный историк октябрьского переворота С. Пионтковский говорит, что резолюция о вооруженном восстании была принята «после небольших прений» большинством всех голосов против двух (Каменева и Зиновьева). То же следует и из официального протокола. В действительности эти небольшие прения длились не менее 10 часов! «Поздно вечером, вероятно, уже после 12 час<ов>, было вынесено решение», – вспоминает Яковлева. «Заседание продолжалось около 10 часов подряд, до глубокой ночи», – пишет Троцкий в 1933 году. Тринадцатью годами раньше, когда подробности заседания должны были быть в его памяти свежее, он говорил еще определеннее: «Заседание продолжалось всю ночь, расходиться стали на рассвете. Я и некоторые тт. остались ночевать».

Официальная версия такова: Ленин много раньше всех других большевиков задумал гениальную шахматную партию; на заседании 10 октября он предложил устроить вооруженное восстание; предложение это с восторгом приняли все участники совещания, кроме Зиновьева и Каменева; 25 октября алехинская партия была блестяще разыграна; одни играли лучше, другие хуже – это, повторяю, зависит от года на обложке издания, – но за исключением двух заблудших людей все участники заседания 10 октября пошли на дело с энтузиазмом.

В действительности все было совершенно не так. Мысль о восстании встретили без всякого восторга не только Каменев и Зиновьев. Но я здесь ограничусь изложением хода заседания. Вступительное слово сказал председательствовавший Свердлов. Троцкий кратко говорит, что вступление было «не во всех своих частях достаточно определенно». Яковлева пишет то же самое: «Я совершенно не помню, что говорил т. Свердлов. Впечатление было не очень определенное». Это понятно: Свердлов был маленький, бесцветный человек; так как никакими талантами он не обладал, то большевики обычно говорят, что у него был «организационный талант» – понятие весьма туманное и в большинстве случаев ровно ничего не значащее. Со своим организационным талантом Свердлов, по образованию аптекарский ученик, мог бы стать недурным аптекарем в провинции – он стал через две недели главой Советского государства: вероятно, как и Калинин, по декоративным соображениям.

Затем слово было предоставлено Ленину.

У нас есть некоторые основания предполагать, что глава большевистской партии находился в то время в состоянии бешенства, почти граничащем с невменяемостью. Он держал курс на восстание, но партия колебалась, сомневалась, не знала даже в точности, чего она хочет.

<…>

Во многих отношениях интересно это совещание, сыгравшее столь огромную роль в судьбах России. Участвовали в нем разные люди: были среди них и типичные будущие rvolutionnaires en jouissance125, были люди искренние, но, по слову летописца, «скорбные главою и не гораздые грамоте», был подлинный fillius Terrae126 Троцкий, были люди случайные, были и самые настоящие гангстеры – не те мелкие неудачливые гангстеры, которых сажают в тюрьмы, а крупные, исторические обер-гангстеры, те, которые сажают в тюрьмы других. Почти все они презирали и ненавидели друг друга – об этом мы можем судить по их собственным печатным отзывам, частью более ранним, частью более поздним. Особенно же презирал своих учеников и последователей сам глава партии (о чем некоторые из них, вероятно, с изумлением узнали из знаменитого завещания).

<…>

По-видимому, две черты особенно отталкивали Ленина от Сталина и Троцкого, бесспорно наиболее выдающихся членов его партии: их мелкое тщеславие и чисто личный подход к революции. Во многом другом он вполне их стоил. Ленину было совершенно все равно, какие люди идут с ним и сколько крови прольют эти люди. <…> Ленин не любил и не ненавидел людей, которых истреблял: он просто о них не думал, это было ему совершенно неинтересно. Но он был неличный и не тщеславный человек. Почести ему были не нужны, этим он резко отличался от других большевистских вождей. <…> Думаю, он расвирепел бы, если бы прочел в советских газетах, что «вершины человеческого ума – Сократ и Ленин», что «лучше всех в мире знает русский язык Ленин», что «кантианство нельзя понять иначе как в свете последнего письма товарища Ленина» и что «в сущности, некоторые предвидения Аристотеля были во всей полноте воплощены и истолкованы только Лениным».

<…>

В тот день, 10 октября, Сталин и Троцкий, несомненно, поддерживали вождя партии. Но другие, многие другие отказывались идти на вооруженное восстание или, по крайней мере, мучительно колебались. По-видимому, все заседание свелось к бешеным нападкам Ленина на колеблющихся членов Центрального комитета. Через несколько лет Троцкий вспоминал: «Непередаваемым и невоспроизводимым остался общий дух этих напряженных и страстных импровизаций, проникнутых стремлением передать возражающим, колеблющимся, сомневающимся свою мысль, свою волю, свою уверенность, свое мужество».

Были, значит, при «небольших прениях» и возражающие, и колеблющиеся, и сомневающиеся? Все таки это понятия не совсем тождественные. Значит, дело было не только в Зиновьеве и Каменеве? И правда, на спор с двумя членами Комитета из двенадцати Ленин не потратил бы десяти часов – зачем ему были бы нужны эти два человека, если все остальные шли за ним с восторгом? Добавлю, что тут же было избрано для руководства восстанием бюро из семи лиц. Протокол отмечает, что в него выбираются Ленин, Зиновьев, Каменев, Троцкий, Сталин, Сокольников, Бубнов. Дело непонятное: Зиновьев и Каменев – и только они одни – не хотят никакого восстания, и именно их назначают в руководящее бюро! Они даже названы в протоколе первыми после Ленина. Едва ли это было бы возможно, если б действительно колебались только они двое. Напротив, при колебании гораздо более общем это избрание представляется вполне естественным.

Прения были бурные, беспорядочные, хаотические. Дело было уже не в одном восстании – говорили о самом существе, об основной цели партии, о Советской власти: нужна ли она? Зачем она? Нельзя ли обойтись без нее? «Наиболее поразило, товарищи, – рассказывал Троцкий в неприлизанных, импровизированных воспоминаниях на вечере 1920 года, – то, что когда стали (?) отрицать возможность восстания в данный момент, то противники в своем споре дошли даже до отрицания Советской власти…» Разброд был хуже, чем в предпарламенте (там хоть на принципах народовластия кое-как сходились почти все). К концу заседания, поздней ночью, Ленин одержал победу. «Спешно, огрызком карандаша, на графленном квадратиками листке из детской тетради» он написал резолюцию: партия призывает к устройству вооруженного восстания. Резолюцию проголосовали. Официальный протокол свидетельствует: «Высказывается за 10, против 2». Но вот Яковлева, та самая, которая вела протокол (если он действительно велся), в воспоминаниях говорит не совсем так: ЦК принял резолюцию большинством голосов против двух «при одном или двух воздержавшихся». Троцкий же в 1920 году вспоминал уже совсем иначе: «Соотношения голосов я не помню, но знаю, что пять-шесть голосов было против. За было значительно больше, наверное, голосов десять, за цифры я не ручаюсь». В 1933 году он почему-то возвращается к официальной версии: «За восстание голосовало 10 против 2». Но зато очень убедительно показывает, что одной ступенью ниже собравшегося на Карповке сборища главных вождей вожди менее главные колебались и мучились, как Каменев и Зиновьев.

Дебют шахматной партии не блистал уверенностью.

<…>

«Из честной коалиции образовалась компания ”Кох” и ”Ох” с коммивояжером Керенским… Уйдите- ка отсюда прочь, мразь проклятая! Не виляйте хвостом у этого стола, а то здесь такую крошку вам бросят, что вряд ли проглотите».

Так писало в сентябре 1917 года одно из большевистских изданий. Поэзия в лице прославленного советского стихотворца старалась не отставать от прозы по изяществу:

- Смерть гадам! Убейте их всех до единого!

- Покончив с проклятыми гадами,

- В одиночку, полками, отрядами,

- Избавясь от гнета господской орды,

- Все в братские наши вступайте ряды!..

Конечно, писали это люди, именуемые в политике «безответственными». Но «ответственные» их печатали, да и сами ушли от них недалеко.

<…>

Историку или историческому романисту впоследствии, вероятно, будет казаться, что <…>, жизнь в Петербурге <в октябре 1917 г.> должна была быть чрезвычайно жуткой, необыкновенной, фантастической. Свидетельствую как очевидец, что этого не было. Жизнь девяти десятых населения столицы протекала почти так, как в обычное время. Шла будничная работа в канцеляриях, в конторах, в лавках, в учебных заведениях. Человек, живший где-нибудь в Галерной гавани или у Митрофаньевского кладбища, мог в среду 25 октября провести весь день на работе и ночь у себя на квартире, не имея представления о том, что в России произошла советская революция. <…> Где-то у Невы стреляют? Что ж, теперь стреляют нередко. На площади Зимнего дворца шли бои, по центральным улицам носились грузовики с вооруженными людьми, одновременно озверелыми и растерянными.

<…>

Но люди на окраинах Петербурга, верно и не догадывались, что происходят великие исторические события.

<…>

… то же относится к интеллигенции или, по крайней мере, к значительной ее части. Театры в конце октября собирали полные залы. В те дни как раз выпали две театральные сенсации: Шаляпин пел в «Дон Карлосе» – в этой опере он редко выступал в России. В «Палас-театре» Т. П. Карсавина должна была, кажется, впервые выступить в оперетке («Куколка») в пользу какого-то благотворительного учреждения.

<…> Устраивались всевозможные лекции: литературные, философские, социально-политические. В учебной комиссии с длинным и трудным названием («Комиссия по разработке проекта основных законов при Юридическом совещании при Временном правительстве») обсуждался вопрос о верхней палате. Один приват-доцент требовал, чтобы она была совершенно равноправна с нижней палатой. Другой соглашался предоставить ей только право вето.

Земля продолжала каруселить под солнцем как ни в чем не бывало.

<…>

О конце Временного совета республики сказать нечего – этот конец известен. На заседании 24 октября А.Ф. Керенский сообщил, что большевики начали восстание. После его речи обсуждался вопрос о доверии. <…> люди, не очень любившие Временное правительство, выразили ему безоговорочное доверие; партия же, к которой принадлежал глава правительства, <хотя время было неподходящее для каких бы то ни было споров, условий и оговорок>,поставила условия <…>. За формулу социалистов- революционеров было подано 123 голоса, против нее 102. Воздержалось 26 членов предпарламента, в том числе Вера Фигнер и Н.В. Чайковский. Большевики отлично использовали этот результат.

Через несколько лет, в эмиграции, Чайковский с горечью говорил мне, что воздержался тогда от голосования совершенно случайно: «просто не разобрал в этом хаосе, в чем дело»… По-видимому, воспоминание это было ему тягостно – ведь двадцати двух голосов было бы достаточно, чтобы провалить формулу с<оциалистов>-<революционе>ров. Николай Васильевич, конечно, преувеличивал значение и голосования 24 октября, и других голосований предпарламента, и всего этого учреждения вообще. Но верно то, что в решительную минуту моральный удар нанесло правительству то самое учреждение, которое якобы было создано для оказания ему моральной поддержки.

Любитель поэтического стиля тут непременно вспомнил бы о Немезиде – Немезида предпарламента на следующий день около часа пополудни подкатила к Мариинскому дворцу в образе броневика с надписью «Олег». Под «Олегом» значились буквы: РСДРП-б. Почти одновременно ко дворцу подошли части Литовского и Кексгольмского полков. Из броневика вышли три большевистских офицера – уж я не знаю, что это были за офицеры. Старший из офицеров предложил членам Временного совета республики немедленно покинуть дворец.

Газеты на следующий день сообщали, что «некоторые члены Совета после заявления офицера удалились». По-видимому, некоторых членов Совета было даже довольно много, так как осталось всего 106 человек. Оставшиеся начали совещаться; мнения разделились, и тут пришлось прибегнуть к голосованию. Большинством в 59 голосов против 47 принята была резолюция: разойтись, уступая насилию. В меньшинстве голосовали «цензовые элементы», народные социалисты, большая часть кооператоров и несколько социалистов-революционеров.

Это было репетицией разгона Учредительного собрания – в памяти потомства та сцена совершенно заслонила эту. Нисколько не обвиняю в недостатке мужества 59 членов предпарламента, которые «уступили насилию». В большинстве это были старые революционеры; иные из них в своей работе не раз рисковали головой и, по общему правилу, прожили более бурную жизнь, чем публицисты, профессора, кооператоры меньшинства. В чем тут было дело, не берусь сказать. Вполне допускаю, что они «склонились перед заблудшей волей народа» (популярное выражение того времени); броневик «Олег» с буквами РСДРП-б мог оказать в этом смысле магическое действие, если не на социалистов- революционеров, то на меньшевиков – соответственных подержанных слов носилось в воздухе сколько угодно: «обманутая народная стихия», «пролетариат, временно увлеченный безответственными лозунгами демагогов», и т. п. Надо же было и здесь быть левее каких-нибудь кадетов, эн-эсов или правых <эсе>ров.

<…>

Основные события 25 октября так известны, что я могу здесь о них напомнить лишь в нескольких словах. За ночь восстание развилось быстро и грозно. Самым неожиданным образом выяснилось, что почти никаких вооруженных сил в распоряжении Временного правительства в Петербурге нет. Петропавловская крепость «объявила нейтралитет». Отдельные воинские части выносили путаные, туманные резолюции. Тот ничего не поймет в октябрьском перевороте, кто оставит в стороне Петербургский гарнизон и вечную тревогу его солдат: вдруг отправят на фронт? Большевики не отправят, а буржуи, может, и отправят. Не виню этих тёмных людей: многие из них провели три года в окопах, в очень тяжёлых условиях, каких западные армии не знали. В казармах речи лучших ораторов 1917 года все чаще разбивались о довод: «Сам в окопы ступай вшей кормить!..» Но резолюции о «нейтралитете» писались, конечно не солдатами – а у полуинтеллигентов, сочинявших их в Смольном, почему-то был в чести стиль столь же «левый» и бешеный, сколь выспренний и непонятный.

<…>

Правительство вызвало войска с фронта, А. Ф. Керенский выехал за ними в автомобиле. <…> В ожидании подкреплений Временное правительство заперлось в Зимнем дворце. Днем дворец окружили вооруженные силы большевиков. С Невы направил на него орудия крейсер «Аврора» – главный козырь восстания: против артиллерии крейсера юнкера и казаки были совершенно бессильны.

<…>

С разгромом предпарламента главной говорильней столицы оставалась Городская дума. Там вечером и состоялось необыкновенное заседание. Гласные уже приблизительно знали, что происходит на площади Зимнего дворца. Настроение у всех было, разумеется, очень повышенное <…>.

<…> …предложение о том, чтобы вся Дума пошла в Зимний дворец, подвергнуто было поименному голосованию. Все без исключения гласные, фамилии которых назывались, отвечали: «Да, иду умирать и т. п.»

Поименное голосование! Сколько сот человек в нем участвовало? Сколько времени оно длилось? В романе моем из той эпохи я эти строчки репортерского отчета использовал как символ. Повторяю, газетные отчёты написаны в тоне восторженном, подозревать их авторов в том, что они задавались памфлетными целями, невозможно. Все это изумительное заседание теперь кажется совершенно невероятным. Тогда у многих лились слезы восторга.

Городская дума с Советом крестьянских депутатов действительно вышли на улицы и направились к Зимнему дворцу. У Казанского собора их, без единого выстрела, задержал большевистский патруль. Они «подчинились насилию» и повернули назад. Иначе поступить они, конечно, и не имели возможности. Однако в день восстания встречу с патрулем можно было, собственно, предвидеть. Никто не обязан умирать за идею, но никто и не должен в таком случае клясться, что умирает за идею через три четверти часа. Поименное голосование на тему «да, иду умирать и т.п.» (именно «и т.п.») было положительно излишним. Гласные Петербургской думы не умерли; <…> не умерли и члены Совета крестьянск<их> деп<утатов>, ждавшие для смерти лишь думского вотума; не умер ни пятигорский городской голова, ни гласный Саратовской думы, ни представители районных дум, ни члены бюро печати – никто не умер. В добром здоровье, слава Богу, проживает сейчас во Франции и почтенный общественный деятель, председательствовавший на этом заседании.

<…>

После этой исторической и истерической сцены отдыхаешь душой над тем, что происходило в Зимнем дворце. За худшим, что было в февральской революции, теперь отметим лучшее. Тут русской демократии стыдиться нечего. Многим она может и гордиться, в частности после того, как демократия итальянская и особенно немецкая частью реабилитировали русскую: те отдали власть Муссолини и Гитлеру без единого выстрела.

Очень многое можно было бы сказать о символике того страшного вечера на Дворцовой площади. Это был последний день политической истории Зимнего дворца. Собрались в нем люди разные. Некоторое подобие последней коалиции создалось на развалинах погибающего государства. Были здесь социалисты и консерваторы, генералы и революционеры, бедняки-рабочие и миллионеры, принадлежавшие по рождению к богатейшим семьям России. Среди военных защитников Дворца преобладали юнкеры – в их числе было очень много левых. «К ним, – говорит историк, – присоединился вечером отряд казаков- «стариков», не согласившихся с решением своей «молодежи» – держать нейтралитет в завязавшейся борьбе. Пришли также инвалиды – георгиевские кавалеры. У большинства этих немолодых усталых людей, вероятно, не было особой любви к Февральской революции. Но в душах их еще жил государственный инстинкт, без которого ведь не могла все-таки в процессе столетий создаться огромная империя».

Военное руководство делом борьбы с большевиками в эти решительные часы по праву должно было бы в Петербурге отойти к генералу Алексееву. Но старый генерал, привыкший к другой войне, так недавно командовавший самой многочисленной армией в истории, считал дело совершенно безнадежным.

<…>

Во дворце было несколько высших офицеров. Кто из них руководил обороной, не берусь сказать. Генерал Маниковский? Адмирал Вердеревский? Собственно, и руководить было нечем. Душой обороны был, по-видимому, штатский – Пальчинский, много позднее расстрелянный большевиками. Я немного знал его: это был умный, блестящий, очень смелый человек. Никак не проявили недостатка мужества и другие собравшиеся тут политические деятели. Не прийти под тем или иным предлогом было очень легко – явились, однако, все. Не трудно было и бежать: среди осаждавших дворец идеалистов с «горящими глазами» были, по свидетельству очевидца, люди, за деньги выпускавшие отдельных лиц, – не бежал никто. Никаких клятв в Зимнем дворце не произносили ни скопом, ни отдельно, ни в поименном, ни в ином порядке: но все остались на своем посту до последней минуты, отлично зная, что рискуют страшной смертью и что положение почти безнадежно.

Маленькая надежда все же оставалась. Как братья погибающей жертвы Синей бороды в старой сказке Перро, – могли вовремя подоспеть с фронта вызванные оттуда войска. С минуты на минуту должна была открыть огонь «Аврора». Но также с минуты на минуту должны были появиться и спасители. Шли бои, осаждавшие ворвались во дворец, осаждённые медленно отступали из зала в зал. Где-то отчаянно работал прямой провод. Звонил не выключенный еще большевиками последний телефон. Ответа не было, спасители не приходили. «Anne, ma soeur Anne, ne vois tu rien…»127 [АЛДАНОВ (ХI)].

Что касается непроясненного до сих пор вопроса о «немецких деньгах», полученных якобы большевиками, то здесь, как дополнение к картине Октябрьских событий, рисуемой Алдановым, приведем лишь один документальный факт. Известный социал-демократ, идеолог ревизионизма марксизма Эдуард Бернштейн, входивший одно время в состав правительства германской Веймарской республики в качестве заместителя министра финансов, в статье «Темная история», опубликованной 14 января 1921 года в берлинской органе германской Социал-демократической партии газете «Форвертс!»128, писал

Антанта утверждала и утверждает до сих пор, что кайзеровская Германия предоставила Ленину и товарищам большие суммы денег, предназначенных на агитацию в России. Действительно, Ленин и его товарищи получили от кайзеровской Германии огромные суммы. Через одного друга я осведомился об этом у некоего лица, которое в силу своих связей с различными учреждениями, должно было быть в курсе дела, и получил утвердительный ответ. Правда, тогда я не знал размера этих сумм, и кто был посредником при их передаче. Теперь я получил сведения от заслуживающего доверия источника, что речь идет о суммах почти неправдоподобных, наверняка превышающих 50 миллионов немецких золотых марок, так что ни у Ленина, ни у его товарищей не могло возникнуть никаких сомнений относительно источников этих денег [СОБОЛЕВ. С. 468–472].

Создавая биографию Марка Алданова, человека, посвятившего всю свою жизнь в эмиграции исследованию вопроса «Почему так вышло?», нельзя не отметить, что как историограф, он так и не понял, что же все-таки произошло в России в 1917–1920 годах. Ему лишь удалось прояснить общие закономерности, присущие революции как процессу, имеющему выраженные фазы активации, развития, насыщения и вырождения (затухания), но не более того. Вот, например, его последнее обобщающее высказывание о Феральской революции, датируемое 1956 г. – в статье «К 80-летию В.А. Маклакова»:

По замыслу, эта революция должна была стать торжеством «спинозизма», в условном смысле этого понятия. Так ее понимали, например, такие люди, как покойные Н.В. Чайковский или И.И. Фондаминский. Победа над Германией ожидалась скоро, должен был последовать мир без аннексий и контрибуций, и «разум» надолго, навсегда восторжествовал бы над «саблей» и во внешней, и во внутренней политике. <…> К власти пришли очень честные люди. За исключением Парижской Коммуны, во всех западных революциях делались и дела денежные, иногда на верхах, иногда очень темные. В нашей Февральской революции их не было и следа. Это относится ко всем партиям. Корнилов и Деникин были такие же бескорыстнейшие люди, как кн. Львов, Милюков или Керенский. Как «человеческий материал», русские политические деятели 1917 года были едва ли ниже деятелей французской революции <…>. Из «гигантов Конвента» (в очень общем, собирательном смысле слова) большинство тех, что на эшафот не попали, закончили дни князьями, герцогами, миллионерами. Наполеон, довольно благодушно презиравший людей, с особенным удовольствием жаловал титулы бывшим террористам и при этом через тайную полицию наводил справки, – сколько денег они нажили: у Фуше есть пятнадцать миллионов, ну, вот, значит, новый герцог Отрантский позаботился о себе, даром времени не терял и оправдал свои революционные идеалы. У нас не было ничего похожего. Русская революция, правда, сложилась так, что людям 1917 года никто титулов не предлагал и предлагать не мог, но пристроиться при новом строе, сделать хорошую карьеру мог собственно каждый. К большевикам пошла мелкая сошка. Из главных же не перебежал никто. От своих идей кое-кто кое в чем много позднее отступил, но основным мыслям почти все остались верны. Так называемый «суд истории» должен будет это зачесть.

Идеи были хорошие, люди в большинстве были хорошие. Больше ничего хорошего не было, но и этого очень много. Спасти свободный режим в России тогда могла либо быстрая победа союзников на западном фронте, либо сепаратный мир с Германией. Между тем сепаратный мир был психологически невозможен для всех, кроме большевиков [МАКЛАКОВ. С. 221].

Говоря сегодня о трагических событиях Октября 1917 г., даже при всей антипатии к большевикам, невозможно отрицать, что они, несмотря на свою малочисленность, по сравнению, например, с эсерами и энесами, пришедшими на гребне Февральской революции к власти, заявили себя хорошо организованной, деятельной и инициативной партией. Если опираться на чрезмерно тенденциозную оценку Алданова, то ни достойных людей, ни здравых идей у узурпировавших государственную власть большевиков не было. Своим успехом, по его мнению, они обязаны были в первую очередь Ленину – жесткому, беспринципному прагматику, который, в отличие от других политиков, имел четкую стратегию видения будущего. Всеми правдами и неправдами, но большевики, ведомые Лениным, – Льва Троцкого и других ближайших соратников Ильича Алданов ни в грош не ставил!129 – сумели повести за собой массы, сделав то, на что не осмелилось по «этическим». Они предали союзников по Антанте и вышли из ненавистной народу войны. Этим они завоевали огромную популярность у измученных войной и недоеданием простых русских людей.

В глазах Алданова и всего «белого движения» большевики в политике вели себя «аморально», что так и было в действительности, если оценивать их действия с точки зрения старых – «буржуазных», российских обязательств и интересов. Но у большевиков была своя – «классовая мораль». Традиционные российские политические ценности и ориентиры они напрочь отвергали и хотя, по сугубо тактическим соображениям, временно делали серьезные уступки и шли на компромиссы типа Брестского мира со своими политическими противниками, с остевого пути не сходили ни на йоту и всегда добивались своих целей. Вот и Алданов, говоря о Ленине-политике, в первую очередь отмечал, каким уникальным образом в нем

ограниченный фанатик уживается с политическим тактиком первого ранга. Во всем том, что касается методов, он совершеннейший и циничнейший оппортунист.

<…> Нет никакого сомнения, что в лице Ленина история произвела одного из самых глубоких знатоков гражданской войны, ее законов и психологии. Чего стоят одни придуманные им методы развращения деревни! Только ими и можно объяснить то чудо, что коммунистический режим держится три года в стране со стомиллионным крестьянским населением, вооруженным почти поголовно. [АЛДАНОВ (ХIV). С. 76].

Такого рода теорию и практику Алданов не мог ни принять, ни, даже в частностях, оправдать. Не мог он, как и большинство его единомышленников в русском Зарубежье, и в эмоциональном плане дистанцироватьсяи от происходящих в СССР событий, разработать для их актуальной оценки некую «особую» социально-политическую методику анализа. Поэтому, пристально следя за событиями в своей родной стране, Алданов даже на короткий период времени, как правило, не мог прогнозировать динамику происходивших в СССР социально-политических изменений. Судя по его переписке с В.А. Маклаковым – см. [МАКЛАКОВ], он процессы, происходившие в СССР, воспринимал поверхностно и даже «оттепель» в сущности проглядел.

Вступление Алданова после Февральской революции на политическое поприще кладет начало его карьеры и как политического публициста. Самым значительным произведением этих лет является его памфлет «Армагеддон» 130. Эта книга, вышедшая в свет как издание, напечатанное «на правах рукописи», а значит, являющее сугубо частной публикацией, также имеется в библиотечном собрании Максима Горького. На ней проставлена дарственная надпись: «Алексею Максимовичу Пешкову-Горькому в знак глубокого уважения. 25 / VII–1918. М. Ландау». Однако сведений, что Горький, в то время страстный обличитель большевиков, обратил серьезное внимание на этот труд Алданова, не найдено.

Зато большевики книгу приметили и как крамольное издание сразу же изъяли из обращения. Возможно, по этой причине «Армагеддон» выпал из поля зрения современников, свидетелей Русской революции и «Великого Октября». Отдельные части книги, однако, в виде статей – «Из записной книжки 1918 года» и «Картины октябрьской революции» (см. выше) публиковались Алдановым в эмигрантской периодической печати: газетах «Последние Новости» (1927 и 1935 гг.) и «Сегодня» (1935 г.).

Куда труднее объяснить отсутствие интереса к «Армагеддону» у алдановедов – в весьма обширном перечне работ о творчестве Алданова не имеется ни одного научного труда, посвященного собственно этой книге. А ведь именно в ней молодой Алданов впервые предпринял попытку установить общие закономерности возникновения и протекания всех революций. Более того, оказавшись на Западе, Алданов, опираясь на идеи, сформулированные в «Армагеддоне», сразу же выпустил в Париже две книги на французском языке – «Ленин» [LANDAU-ALDANOV (I)] и «Две революции» [LANDAUALDANOV (II)].

Книга «Армагеддон» была не только тематически злободневна, но и оригинальна по форме, представляя собой одновременно политический памфлет и философское эссе. Ее название, а «Армагеддон» в евангельском «Откровение Иоанна Богослова» (Гл. 16. С. 16) – место, где должна состояться последняя, решающая битва между силами Бога и силами Зла, которая и ознаменует собою конец света (Апокалипсис), недвусмысленно заявляло негативное отношение автора к Октябрьскому перевороту и новой власти.

Трагически-негативная оценка существующей реальности – «О нынешних событиях все труднее мыслить иначе, как образами Апокалипсиса» – стала, со времен Революции, для Алданова нормой. Будучи одновременно гуманистом, скептиком и пессимистом, Алданов, как и его старший великий современник Зигмунд Фрейд, полагал, что массы никогда не испытывают жажды истины, а требуют иллюзий, без которых они не могут жить, и что все мы живем в очень странное время – когда прогресс идет в ногу с варварством. Такого рода видение прелести мира сего, возникшее после Великого Октября и Гражданской войны в России и закрепленное еще более чудовищными событиями Второй мировой войны, сохранялось у него до конца жизни.

«Армагеддон» предваряется кратким предисловием, в котором говорится, что составляющий ее первую часть диалог «Дракон»:

После <Февральской> революции был (с большими пропусками) напечатан во второй книжке «Летописи»131 за 1917 год. Характер вопросов, затрагивающихся в диалоге, делал возможным помещение его в названном журнале, несмотря на расхождение во взглядах между редакцией и автором, который при крайне отрицательном отношении к идеологии, господствовавшей в 1914 году, с начала войны принял «оборонческую» точку зрения.

<…>

<Во> второй части книги под названием «Колесница Джагернатха»132: собраны заметки одного из действующих лиц «Дракона». Они представляют собой случайные и беспорядочные отражения чужих слов в уме односторонне мыслящего человека. Отсюда и чрезвычайное обилие цитат, и утомительное единство настроения [АЛДАНОВ (Х). С. 6].

В первой части «Армагеддона», озаглавленной «Дракон», в форме диалога двух русских интеллектуалов, неких представителей научной и гуманитарной общественности: «Химика» и «Писателя» – явно ипостаси автора133, анализируются события Первой мировой войны. Оба дискурсанта стараются избегать ура-патриотических заявлений, однако однозначно считают все же Германию зачинщицей войны, которую, хотя она – бессмысленное безумие, полагают необходимым вести до «победного конца». Жесткому критическому анализу подвергается так называемый «Манифест 93-х» – открытое письмо 93 немецких интеллектуалов в защиту действий Германии в начинающейся Первой мировой войне. Манифест был опубликован 4 октября 1914 года под заголовком «К культурному миру» (нем. An die Kulturwelt) во всех крупных немецких газетах. В нем, в частности, содержались такие вот пассажи, характеризующие идеологию германской элиты:

Выступать защитниками европейской цивилизации меньше всего имеют право те, которые объединились с русскими и сербами и дают всему миру позорное зрелище натравливания монголов и негров на белую расу. Неправда, что война против нашего так называемого милитаризма не есть также война против нашей культуры, как лицемерно утверждают наши враги. Без немецкого милитаризма немецкая культура была бы давным-давно уничтожена в самом зачатке. Германский милитаризм является производным германской культуры, и он родился в стране, которая, как ни одна другая страна в мире, подвергалась в течение столетий разбойничьим набегам. Немецкое войско и немецкий народ едины134.

Особой критике со стороны «Химика» подвергается позиция знаменитого ученого и мыслителя Вильгельма Оствальда, одного из первых европейских физико-химиков135 и основоположников химической кинетики – научной области, в которой, как подробно говорилось выше, подвизался и сам Алданов. Ко всему прочему, Оствальд был широко известен как автор концепции «энергетизма» в философской онтологии, согласно которой единственной реальностью следует считать энергию, а материя и дух являются не более чем формами ее проявления. В России освальдовский энергетизм, ставший своего рода альтернативой материализму и идеализму, был достаточно популярен136, в частности, эту идею разделял Максим Горький [АГУРСКИЙ], [УРАЛЬСКИЙ (III)].

Как видно из ниже приведенного текста, многие высказывания, встречающиеся в «Драконе», оказались, увы, пророческими. По этой причине автор и объединил «Дракон» с написанной позднее, как отклик на события Октября 1917 г., второй частью книги.

Когда видишь, что сотни миллионов людей, живущих по одну сторону границы, единодушно уличают во лжи сотни миллионов людей, живущих по другую сторону, невольно берёт сомнение: существует ли действительно общеобязательные истины или даже здравые нормы человеческого рассудка. Из двух враждующих сторон, по крайней мере, одна лжет, если не обе. Тот интерес, который, говорят, правит миром, толкуется в двадцатом столетии почти столь же грубо и бессмысленно, как пять тысяч лет тому назад.

<…> Как бы то ни было, главный победитель в европейской войне уже известен: это Северо-Американские Соединённые Штаты. Известен и главный побежденный: человеческий разум.