Опоздавшие к лету (сборник) Лазарчук Андрей

Читать бесплатно другие книги:

Шестое тысячелетие стояло на пороге. Вдруг в одночасье оружию сделалось больно, и оно стало мстить з...

Перед нами – поэма. Ведь аль-Мутанабби, главный герой романа, – поэт, пусть даже меч его разит без п...

Этот поход должен был принести великую славу Ганеше и новую родину всем ариям. Северные земли содрог...

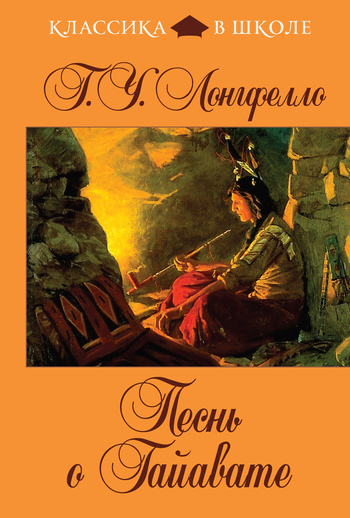

Перед вами книга из серии «Классика в школе», в которой собраны все произведения, изучаемые в началь...

Во время настройки компьютера Романа Челышева поражает влетевшая в окно шаровая молния, и он приобре...

Много веков назад в Кимании были и гордые королевства, и могучие державы. В городах кипела жизнь, а ...