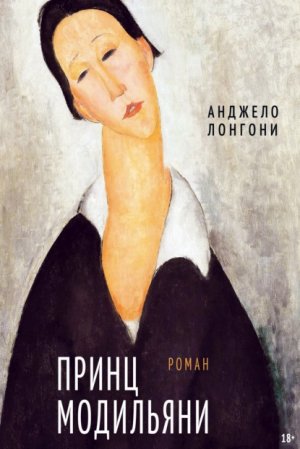

Принц Модильяни Лонгони Анджело

Такого уже давно не случалось. Я напуган и в ужасе думаю, что болезнь вернулась.

Чекко наливает мне воды, я пытаюсь пить небольшими глотками. Я пью и кашляю; ситуация не улучшается.

– Это часто случается?

Я мотаю головой.

– Ты надевал маску?

Я киваю и продолжаю кашлять.

– Ты не привык… Мрамор в этом плане ужасен. Проникает со всех сторон. Да что там, не только мрамор, другие камни тоже. Этого не видно, но, когда откалываешь кусок мрамора, высвобождаются многочисленные частицы пыли. У тебя есть проблемы с легкими?

Я отрицательно качаю головой, обманывая его.

– Ложись и отдыхай. Прости, что я тебе это говорю, но, судя по тому, как ты рисуешь, тебе следует создавать картины, а не скульптуры.

Кашель немного успокаивается, и я пытаюсь заговорить:

– Мне нравится ваять.

– Но если это в первый раз, откуда ты знаешь?

– Мне нравится, что есть материал, который можно потрогать, можно почувствовать объем.

– Тебе еще нужно понять, сможешь ли ты. Это вовсе не второстепенный факт. Посмотри, как ты выдохся после неполного дня работы.

– Мне просто нужно привыкнуть.

– Я не должен бы тебе это рассказывать, так как это идет вразрез с моей работой, но, откровенно говоря, люди чаще покупают картины, чем скульптуры. Картину вешают на стену, она занимает немного места. А вот для статуи не у всех есть пространство. Рынок картин более обширный. Я тебе скажу больше: я работаю для людей, которые располагают пространством, прежде всего внешним. Но я не думаю, что ты захочешь украшать своими работами сады богачей. Правильно?

– Я бы хотел делать что-то особенное.

– А что именно?

– Я пока не знаю.

– Тебе для начала нужно это понять.

Чекко улыбается; он относится ко мне очень дружелюбно.

– Знаешь, почему я занимаюсь этим ремеслом? Потому что меня учили этому с самого детства. У меня не было выбора. И летом, и зимой я ощущаю боль в руках, в костях, моя спина разбита, вечером, когда я ложусь спать, у меня все болит, наутро, когда я просыпаюсь, мне еще хуже. Про ноги я вообще молчу, они никуда не годятся. Я нанял помощников, потому что сам уже не справляюсь, – бывает, что даже молоток не могу взять в руки. Локти ужасно болят. Ты видел мои руки?

Чекко мне их показывает. Суставы больших пальцев – узловатые и распухшие, ногти все изрезаны и обломаны, кожа сухая и сморщенная, костяшки опухшие.

– Отвратительно, правда? Мраморная пыль разъедает руки. А удары молотком их добивают.

– А нельзя использовать перчатки?

– Это немногое меняет. Подумай хорошо. Никакое искусство не стоит здоровья. Ты мне не кажешься выносливым. И мне очень не нравится твой кашель.

Я улыбаюсь и делаю вид, что не понял.

– Если после первого дня работы ты так кашляешь, это означает, что мрамор – не для тебя. А теперь иди спать, завтра тебе снова напряженно работать.

Уже несколько дней я обстукиваю мрамор. Моя скульптура начинает приобретать форму. Она грубая, пока только в общих чертах, и все же мне нравится. Она выглядит прямо как незаконченные статуи Микеланджело.

Шея получилась слишком длинная, как и говорил Чекко, она неестественная – но мне нравится этот эффект. Здесь нет правдивости – но, возможно, я ее и не ищу.

Я смотрю на свое творение – и оно мне кажется потрясающим, как создание первого человека. Из природных материалов рождается существо, которое вовсе не совершенно.

Мой страшный кашель продолжается. Когда Чекко подходит посмотреть на мою скульптуру, он спокойно улыбается и советует мне прекратить работу, но не из-за недостаточной красоты результата, а из-за моих страданий.

Прошло десять дней моего пребывания в Пьетрасанте. Я просто разбит.

Работа идет медленно, я часто делаю перерывы, чтобы отдохнуть и опустить руки в лед. У Чекко он всегда припасен. Он тоже всю жизнь старается снять воспаление рук с помощью льда. Меня утешает, что и его молодые ассистенты иногда прибегают ко льду, чтобы уменьшить боль.

– Амедео, ты устал. Ты действительно хочешь закончить эту скульптуру?

– Конечно.

– Тебе понадобится еще десять дней, если будешь продолжать работать с такой скоростью.

– Ничего страшного.

Чекко смеется и указывает мне на накрытый стол, где стоит бутылка вина, хлеб, фокачча, сыры, колоннатское сало и салями.

– Пойдем перекусим.

Я откладываю молоток и резец и направляюсь вместе с Чекко к столу, где нас ждут его помощники. Он кладет руку мне на плечо.

– Знаешь, что мне в тебе нравится? Упорство.

– Это хорошо?

– Если не переусердствовать.

Я улыбаюсь и иду под жарким солнцем, которое вот уже несколько дней неистово печет. Я голоден и предвкушаю скорое наслаждение от наполненного желудка.

Вдруг двор начинает кружиться, земля уходит из-под ног, меня бросает из стороны в сторону, я опираюсь на руку Чекко, у меня подгибаются колени, в глазах темнеет, я спотыкаюсь и падаю. Дальше я ничего не помню.

Меня отнесли в тень, положили лед на лоб, запястья и на шею. Один юноша держит мои ноги приподнятыми, а другой обмахивает меня газетой. Мне жарко, я вспотел, я весь мокрый. Чекко встревоженно наблюдает за мной.

– Как ты?

– Не знаю.

Я пытаюсь встать.

– Не валяй дурака, не двигайся. Скажи мне, что ты чувствуешь.

– Мне не хватает дыхания… мне жарко… очень жарко.

– У тебя есть боль в груди?

– Нет.

– Ты уже падал в обморок?

– Нет. Точнее, да, один раз, в Венеции.

Сердце колотится, дрожь в груди распространяется на руки и шею. Я стучу зубами, но не от холода, у меня бесконтрольно трясется нижняя челюсть.

– Ты белый как полотно.

Ноги потеряли чувствительность. Я пытаюсь ими пошевелить, чтобы понять, могу ли я ими управлять.

Чекко теперь выглядит больше разозленным, чем обеспокоенным.

– Ты упрям. Когда плохо себя чувствуешь, нужно остановиться. Именно это мне в тебе не нравится. У тебя нет чувства меры.

– Я хочу закончить.

– Об этом не может быть и речи.

– Мне уже лучше. – Я обманываю, пытаясь получить позволение встать.

– Замолчи!

Все болезненные ощущения проходят, сменяясь неловкостью от того, что я нахожусь в центре всеобщего внимания. Я выгляжу нелепым, неспособным противостоять своим слабостям. Все, что я начинаю делать, заканчивается провалом.

– Дома знают о твоей болезни?

Чекко задал этот вопрос, как будто все обо мне понял. Я продолжаю притворяться:

– О какой?

– Ты понял, что я хочу сказать.

– Обычно я хорошо себя чувствую.

– Амедео, так не делается. Враньем ты не достигнешь результата. Завтра ты должен уехать, возвращайся домой.

– Пожалуйста… Я должен закончить голову.

– Какую голову? Нет никакой головы.

Я поворачиваюсь и ищу глазами свое рабочее место. Там, где я работал, больше нет моей скульптуры. Пока я был без сознания, кто-то ее унес.

– Где она? Куда вы ее дели?

Никто не отвечает.

– Где моя голова? Я хочу встать.

– Не двигайся.

Я стараюсь освободиться от хватки юноши, который держит мне ноги; он меня отпускает, я поворачиваюсь на бок, убираю лед и пытаюсь подняться. Сердце снова начинает биться сильнее.

– Я хорошо себя чувствую. Мне нужна моя голова.

– Ее больше нет. Я не хочу, чтобы ты здесь оставался. Мне очень жаль.

Я оглядываюсь по сторонам, пытаясь понять, куда они ее спрятали, – но ничего не вижу. Делаю несколько шагов – и чувствую, как силы снова покидают меня. Я вынужден остановиться, колени подгибаются – и я оседаю на землю, упираясь в нее руками.

Я поднимаю взгляд на Чекко. Он наблюдает за мной с сочувствием, я же могу только кивнуть в знак капитуляции.

Поезжай!

– Это твое окончательное решение? Ты уверен?

– Да, мама.

Я не могу сказать ему «нет». Жизнь ему уже слишком часто говорила «нет».

Я все же делаю последнюю попытку:

– Когда ты хочешь уехать?

– Как можно скорее.

– Где ты будешь жить?

– В пансионате, а потом найду жилье. У меня есть друзья в Париже. Я не хочу использовать деньги дяди Амедео. Я возьму только небольшую часть.

– Они твои. Это твое наследство, оно принадлежит тебе.

– Я хочу попробовать зарабатывать на жизнь своим трудом.

– Но ты еще не готов!

– Если понадобится, вы мне их будете понемногу присылать.

– Ты хочешь поехать именно в Париж? Не лучше ли выбрать какой-то город поближе?

– Все говорят о Париже, существует только Париж. Я хочу попытаться. Если дела пойдут плохо, я вернусь.

Это слово – «вернусь» – кажется мне полным дурных предзнаменований.

– А не лучше ли Флоренция? Это рядом.

– Во Флоренции ничего не происходит.

У меня нет сил возражать, чтобы заставить его передумать. Я просто боюсь его потерять. Есть различные способы потерять сына, один из них – лишить его свободы и обречь на постепенную смерть рядом с родителями. Но я также боюсь, что меня не будет рядом в сложные моменты, что я не смогу ему помочь, когда у него не будет сил справиться самостоятельно.

– Ты разговаривал с твоим другом, Оскаром?

– Конечно. Он рад за меня.

– Он мог бы поехать с тобой.

– Нет, он убежден, что не заслуживает ничего, потому что родился бедным.

В голосе Дедо я слышу настоящее огорчение из-за разлуки с единственным другом, который всегда был с ним рядом. Даже когда Маргерита говорила о нем плохо, я знала, что Оскар, будучи более взрослым и ответственным, не представлял опасности для моего сына. Если бы Оскар поехал с ним в Париж, мне было бы спокойнее.

– Дедо, я только прошу: не забывай, что ты можешь рассчитывать на свою семью. Деньги дяди Амедео – твои, ты можешь использовать их, как сочтешь нужным. Никогда не отказывай себе в том, что необходимо для твоего здоровья. Все будет зависеть от твоего образа жизни. Пусть у тебя преобладает инстинкт самосохранения, тебе еще многое нужно сделать.

Я улыбаюсь ему и надеюсь, что мое выражение уверенности, которой у меня на самом деле нет, звучит правдоподобно.

Чтобы не потерять его, я должна его отпустить. Я надеюсь, он настолько жаден до жизни, что это наполнит его энергией и здоровьем.

– Поезжай! Поезжай. Не отказывайся от своей мечты. Болезнь – это не ты.

Поезд в Париж. 1906

Больше никакого страха. Только свобода.

Я думаю именно об этом – о свободе от болезни. Чтобы выздороветь, нужна мечта, которую хочется реализовать.

Большинство людей подавляет свои мечты из-за страха. Это самая большая ошибка, которую мы все совершаем. Страх противопоказан творческому импульсу. Кисть не скользит, карандаш упрямится.

Художники не могут вести упорядоченную жизнь – им необходимы смелость и хаос, чтобы научиться чему-то новому.

«Дорогой мой, смелость – это оружие для выздоровления. А ты – самый смелый». Этими словами мать проводила меня на поезд; она поняла, что должна отпустить меня.

Быть вдали от ее покровительства – совершенно новое состояние для меня. Пребывание в Венеции не в счет: я был рядом, в Италии, и со мной был Оскар. В Париже я впервые буду сам по себе, предоставленный всем возможностям – и всем опасностям. Если я почувствую себя плохо, то должен буду рассчитывать только на свои силы. Если у меня поднимется температура, я буду справляться сам. С сегодняшнего дня самый младший Модильяни будет сам о себе заботиться.

Это внушает мне неведомое спокойствие, которое меня сейчас укачивает вместе с ритмичным стуком колес. От постоянного, повторяющегося звука меня клонит в сон.

В полудреме я слышу звук кашля; я не могу проснуться, но этот звук отсылает меня в прошлое. Кашель – как голос. По кашлю можно понять, кто это – женщина, ребенок или мужчина, можно понять возраст человека и произведен ли звук из горла, из бронхов или из глубины легких. Я в этом эксперт. Кашель может быть сухим, мокрым, раздражительным, болезненным… Кашель всегда отражает характер человека. Он может быть сигналом настоящей болезни или только подозрением на нее. Кашель, который я слышу, мне кажется детским. Это мой кашель…

Сон, воспоминания и сновидения. Плеврит. Начало болезни. Воспаление плевры. Это тончайшая мембрана – как лист бумаги; невидимая пленка, которая обволакивает легкие, диафрагму, полость грудной клетки. Плевра раздражена. Воспалена. Боль в груди, высокая температура, бред. Дыхание затруднено. «Дедо, ты меня слышишь?» Дедо уходит. Пронзительный шум. Плевральные листки трутся друг о друга. «Мы его теряем». Это неизлечимо. «Подождем несколько часов. Его спасет только чудо. Подождем».

Но где я? Я сейчас не ребенок; я сейчас в поезде. Поезд в Париж. Я уснул, меня укачало. Но рядом со мной все еще слышится мой кашель. Мне нужно очнуться, чтобы прервать это воспоминание. Я открываю глаза. Напротив меня сидит женщина с ребенком лет восьми. Мальчик постоянно кашляет.

– Прошу прощения, мой сын не может сдержать кашель. Он вас разбудил?

– Ничего страшного. – Я ободряюще улыбаюсь.

Ребенок снова кашляет. Я шарю в кармане и затем наклоняюсь к нему, показывая пралине в цветной обертке.

– Знаешь, что это такое?

Мальчик серьезно кивает.

– Это пралине CriCri[13]. Очень вкусное. Попробуй.

Ребенок смотрит на мать, молча спрашивая разрешение. Женщина улыбается.

Этот мальчик очень похож на меня в детстве.

– Как тебя зовут?

– Серджо…

Мальчик не успевает произнести свое имя, как его сотрясает очередной приступ кашля.

– Прикрывай рот рукой.

Серджо выполняет наказ матери и продолжает кашлять.

– Знаешь, у меня тоже был кашель. Очень сильный.

Этой фразой и конфетой CriCri, которую я держу в руке, я привлек внимание Серджо. Я продолжаю:

– Очень сильный кашель и температура.

– У него то же самое, – мать торопится объяснить ситуацию. – Ему предписали морской климат. Я везу его к дяде в Вильфранш.

– Хорошо… очень хорошо. А пока что возьми конфету. Благодаря CriCri у меня ненадолго проходил кашель.

Серджо смотрит сначала на конфету, затем – умоляюще – на мать.

– Хорошо. Поблагодари синьора.

– Спасибо.

Серджо хватает конфету, разворачивает ее и жадно кладет в рот. Я ему улыбаюсь.

– Вкусно?

Серджо довольно кивает.

– Я знаю, это очень вкусно. И полезно: кашель ненадолго пройдет.

– Вы очень любезны.

Женщина смотрит на меня с молчаливой благодарностью, я ей улыбаюсь.

Глаза в глаза

Только сейчас я замечаю глубину, скрытую в этом мужчине, который младше меня как минимум на семь-восемь лет.

Он красивый, но не только… Он – волнующий. Застенчивый в том, как смотрит на меня и с какой мягкостью разговаривает с моим сыном. Он деликатный – и решительный, сильный, – но и легкий, как пух. На вид он порядочный и спокойный, но в то же время ему удается вогнать меня в краску от мыслей и фантазий, которые ко мне непроизвольно приходят, когда я смотрю на него. Я ощущаю трепет в животе – и краснею; у меня прилив жара. Я боюсь, что он это заметит, и ощущаю себя глупо. Я будто проваливаюсь в бездну, когда чувствую на себе его взгляд; это болезненное ощущение захватывает дух. Я быстро отвожу глаза и смотрю в окно. Он же продолжает рассматривать меня.

– Вильфранш. Должно быть, юг Франции прекрасен.

Я отвечаю, из страха продолжая смотреть в сторону, на сменяющийся пейзаж за окном:

– Думаю, да; мы впервые туда едем.

Он переводит взгляд на моего сына.

– Ты счастливый ребенок, знаешь?

Я слегка поворачиваюсь и исподволь наблюдаю за ним; у него очень нежное лицо, когда он разговаривает с Серджо. Наконец я набираюсь смелости тоже задать ему вопрос:

– А вы куда направляетесь?

– В Париж.

Я улыбаюсь ему, но не могу больше произнести ни слова. Он не замечает моего смущения и облокачивается на спинку кресла, улыбаясь Серджо, который с удовольствием дожевывает конфету и больше не кашляет.

Итальянцы

Я захожу в пансионат, расположенный в районе Мадлен, подхожу к стойке. Хозяйка – немного вульгарная женщина лет шестидесяти – с подозрением оглядывает меня с ног до головы. На мне темный костюм-тройка, белая рубашка, галстук и серое пальто. Я абсолютно уверен, что произвожу впечатление элегантного, воспитанного и вполне состоятельного человека.

– Мне нужна комната.

– На какое время?

– Я пока не знаю.

– Ваши документы.

Я достаю из кармана бумажник и показываю ей паспорт.

– Ах, итальянец… Мы не принимаем итальянцев.

Я улыбаюсь ей, стараясь сохранить невозмутимый вид, достаю из бумажника несколько банкнот и кладу на стойку.

– Я заплачу вперед.

Этого достаточно, чтобы она передумала.

– Комната номер четыре. – Она отдает мне ключ.

– Я бы хотел светлую комнату.

Она смотрит на меня недружелюбно и повторяет:

– Комната номер четыре.

– Синьора, что вы имеете против итальянцев?

– Итальянцы нечистоплотные, шумные и не платят.

Да, первое знакомство с Парижем не воодушевляет.

Я поднимаюсь в свою комнату, раскладываю вещи; у меня их немного – из Ливорно я привез только самое необходимое.

Обстановка мне нравится. Кровать чуть меньше двуспальной, стол, шкаф, умывальник, лакированный таз для воды, пара светильников с абажуром.

Я открываю ставни – и комната наполняется светом Парижа. Хозяйка не обманула: комната действительно светлая. Из окна виден небольшой сад, примыкающий к пансионату; изысканный мужчина лет шестидесяти курит сигару, наслаждаясь солнцем. На улице не очень холодно, несмотря на январь.

Первый, кого я должен найти, – это Мануэль Ортис де Сарате. У меня есть названия всех кафе, где он бывает. Он сказал, чтобы я искал его только там, не дав домашнего адреса, – по его словам, в Париже, если ты небогат, то постоянно меняешь жилье.

Монмартр

Я иду по Монмартру – это холм в северной части Парижа, на правом берегу Сены. Это практически сельская местность, здесь нет ощущения большого города. Из внушительного тут только Базилика Сакре-Кёр, в остальном этот район похож скорее на деревню. Маленькие, ведущие вверх извилистые улочки, ветряные мельницы, фермеры занимаются утопающими в зелени виноградниками. Трактиры, кафе, небольшие ресторанчики. Днем парижане приезжают сюда побыть на свежем воздухе, а ночью – в рестораны и кабаре, переоборудованные из старых мельниц.

Я только что прошел кабаре Moulin Rouge; на афише написано «Вечернее шоу: канкан» и изображена танцовщица в пластичной позе. Немного впереди, где над входом в другую мельницу висит табличка «Folies de Pigalle», стоит девушка лет двадцати и улыбается мне. У нее яркий макияж. Контур глаз темный, а щеки ярко-красные. Несмотря на прохладную погоду, декольте обнажает ее грудь, а разрез юбки открывает ноги.

– Малыш, чем ты занят?

Я улыбаюсь ей и знаками показываю, что не могу остановиться.

– Кого ты ищешь?

– Друга.

– Боже мой, еще один…

Я прохожу мимо и притворяюсь, что не понял ее шутку.

Эти места еще называют La Butte[14] – и я сейчас нахожусь на самой вершине, на площади Пигаль, откуда все улицы идут под уклон.

Я чувствую, что мне тяжело дышать. Иногда необъяснимым образом, когда я делаю усилие, мне как будто не хватает кислорода при вдохе.

Мужчина с тележкой продает какую-то еду – и я решаю воспользоваться случаем наполнить желудок по смешной цене. Я должен всегда помнить о еде: я имею склонность забывать поесть, особенно если мое внимание обращено на что-то более интересное.

– Что это такое?

– Ржаные блинчики.

– Мне один, пожалуйста.

Эта пауза позволяет мне немного отдышаться.