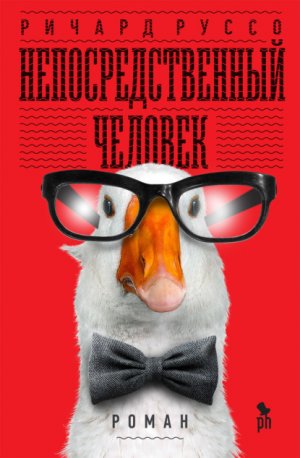

Непосредственный человек Руссо Ричард

Нату и Джудит

Особая благодарность за веру в меня, за усердный труд и добрый совет Дэвиду Розенталю, Элисон Сэмюэл и Барбаре Руссо; за техническую помощь и/или вдохновение – Джин Финдлей, Эду Эрвину, Тони Кацу, Грегу и Пегги Джонсон, Кьель Мелинг и Крису Кокинису.

Richard Russo

Straight Man

Все права защищены. Любое воспроизведение, полное или частичное, в том числе на интернет-ресурсах, а также запись в электронной форме для частного или публичного использования возможны только с разрешения владельца авторских прав.

Книга издана с любезного согласия автора и при содействии литературного агентства Permissions & Rights Ltd.

Copyright © 1997 by Richard Russo

All rights reserved

© Любовь Сумм, перевод, 2020

© Андрей Бондаренко, оформление, 2020

© «Фантом Пресс», издание, 2020

Пролог

Приятно иметь их. Собак.

Фрэнсис Скотт Фицджеральд «Великий Гэтсби»

По правде говоря, я человек не легкий. Могу иногда быть занимательным, хотя, по моему опыту, большинство людей вовсе не хотят, чтобы их занимали. Утешения – вот чего они жаждут. К тому же мои представления о занимательном вполне могут не совпадать с вашими. Я совершенно согласен со всеми теми зрителями, кто идет в кино со словами: «Я просто хочу развлечься». Такую популистскую позицию мои академические коллеги высмеивают как простецкую, неутонченную, как симптом слабых аналитических и критических способностей. Но я согласен с таким подходом, и я тоже просто хочу развлечься. А тот факт, что меня почти никогда не занимает то, что занимает других людей, которые просто хотят развлечься, не означает, что мы несовместимы философски, – он означает лишь, что нам не стоит ходить в кино вместе.

Какой я человек? По мнению тех, кто ближе прочих меня знает, – невыносимый. А по словам моих родителей, я и ребенком был невыносимым. Они развелись, когда я учился в средней школе, и чуть ли не единственное, в чем они согласны, – что я был невыносимым ребенком. Истории о юном Уильяме Генри Деверо Младшем и его первой собаке пугающе схожи в фактах, выводах и даже в стиле изложения, независимо от того, кто из них ее рассказывает.

Мне было девять лет; принадлежащий университету дом, в котором мы тогда жили, стал уже четвертым на моем веку. Мои родители были академическими кочевниками, отец и тогда, как и сейчас, был оппортунистом, неизменно в авангарде того, что на тот момент считалось в литературной критике трендом и шиком. Тогда, в пятидесятые, Новая критика[1] уже устарела в его глазах. В средний возраст он вступил профессором, автором нескольких опубликованных книг, и все они считались «горячими», все вызывали оживленную дискуссию на кафедральных вечеринках с коктейлями. Из всех университетских должностей он предпочитал статус приглашенного профессора – обычно эту вакансию создавали специально для него – и не задерживался на одном месте более чем на год-два – наверное, потому, что трудно оставаться «выдающимся» среди людей, которые хорошо тебя узнали. Преподаванием он себя не перегружал – курс, максимум два в год. От него требовалось читать и мыслить, писать и публиковать книги, поминая в благодарностях очередной монографии щедрость академического института, обеспечивавшего ему неплохую жизнь. Мою мать, также преподавателя английской литературы, нанимали в паре с отцом – она получала полную академическую нагрузку, тем самым несколько уравновешивая его писательство.

Мы жили в элегантных старых домах с высокими потолками и сильными сквозняками – либо в самом кампусе, либо поблизости. Настоящий паркет и дымные камины, их зажигали, лишь когда мой отец восседал во главе стола, то есть во второй половине дня в пятницу – просторные комнаты наполнялись заискивающими младшими сотрудниками кафедры и нервозными аспирантами – или вечером в субботу, когда мама готовила торжественный ужин для главы кафедры, декана или заезжего поэта. В любом месте я оставался единственным ребенком и, видимо, очень одиноким, судя по тому, что больше всего на свете я мечтал о собаке.

Предсказуемо – родители и слышать об этом не хотели.

Возможно, условия проживания в университетских домах включали пункт о домашних животных. К тому времени, как мне исполнилось девять, я уже год, а то и два настойчиво требовал собаку. Папа с мамой надеялись, что я перерасту эту мечту, нужно лишь подождать. Я видел эту надежду в их глазах, и моя решимость лишь возрастала, желание усиливалось. Что я хочу на Рождество? Собаку. Что я хочу на день рождения? Собаку. Второй сэндвич с ветчиной? Собаку. Огромное удовлетворение доставляли мне затравленные взгляды, которыми родители обменивались в такие моменты. Если уж я не могу получить собаку, то хотя бы их помучить.

Так и шла наша совместная жизнь, пока мама не допустила промах – серьезнейшую ошибку, вызванную отчаянием и эмоциональным истощением. Ей гораздо больше, чем моему отцу, требовался счастливый ребенок. Однажды весной, после того как я особенно жестоко ее донимал, мать усадила меня и сказала:

– Знаешь, собаку надо заслужить.

Отец, услышав это, поднялся и вышел из комнаты, тем самым угрюмо признав, что мать только что капитулировала. Она вздумала обставить приобретение собаки условиями. Условия будут суровыми, их будет множество, и я не сумею их выполнить, так что если я останусь без собаки, то исключительно по своей собственной вине. Так она рассуждала, и сам факт, что она полагалась на подобный план, доказывает: некоторым людям не следует становиться родителями, и моя мать – как раз из таких людей.

Я сразу же задействовал собственный план, рассчитанный на то, чтобы извести мать. В отличие от ее плана, мой был прост и без изъянов. Проснувшись утром, я принимался болтать о собаках и, засыпая ночью, продолжал твердить о них. Родители меняли тему разговора, но я возвращал ее в нужное русло. «Кстати, о собаках», – произносил я, вилка с куском пожаренного матерью мяса замирала у моих губ, и я вновь заводил свою песню. И неважно, говорил ли кто-то перед тем о собаках, – теперь мы говорили о них. В библиотеке я каждые две недели брал полдюжины книг о собаках и раскладывал их, раскрытыми, по всему дому. Я тыкал пальцем в собак, мимо которых мы проходили на улице, в собак на экране телевизора, в журналах, которые выписывала мама. Каждый раз за завтраком или ужином я обсуждал и сравнивал преимущества различных пород. Отец редко прислушивался к моей болтовне, но я подмечал, как твердые основы материнского характера поддаются под соленой приливной волной моего упорства, и когда счел, что мать вот-вот рухнет, я взял все свои сбережения до последнего цента и купил ослепительный, сверкающий стразами ошейник с поводком, который высмотрел в роскошном зоомагазине на соседней улице.

В ту пору, когда мы постоянно «говорили о собаках», я вовсе не был примерным мальчиком. Мне вменено было «заслужить собаку», и я без конца уточнял у мамы, как обстоят мои дела, какую часть собаки я уже заработал, однако, боюсь, поведение мое не изменилось ни на йоту. Я не был и скверным мальчишкой – просто шумным, приставучим, мне все время чего-то не хватало. Мистер Туда-Обратно, прозвала меня мама, потому что я вечно входил в комнату и тут же выходил, выбегал во двор и возвращался, открывал холодильник и захлопывал. «Генри, – делала мне замечание мать, – ты где-то оставил включенным свет». Чаще прочего мне требовалась от родителей информация, и я перебивал мать посреди чтения и проверки работ, чтобы получить желаемое. Отец, отчасти и для того, чтобы избежать моих вопросов, проводил большую часть дня в своем университетском кабинете с книжными полками по всему периметру, присоединяясь к маме и ко мне только за едой, и тогда у нас происходил семейный разговор о собаках. Затем он удалялся, в блаженном неведении – так представлялось мне тогда, – и мама еще долгое время после его ухода бросала убийственные взгляды на его стул. Но отец утверждал, что заканчивает книгу, над которой в ту пору трудился, и это было достаточное оправдание в глазах женщины, наделенной столь глубоким абстрактным уважением к книгам и любым знаниям, как моя мама.

Постепенно она стала понимать, что ведет обреченный бой, и ведет его в одиночку. Теперь я знаю, что это была лишь часть горестных открытий о состоянии ее брака, но в тот момент я не чуял в воздухе ничего, кроме надвигавшейся победы. В конце августа, в дни, как говорится, «собачьей жары», она выставила последнее, слабое условие – окончательное доказательство того, что я заслужил свою собаку. Я смягчился и честно постарался исправить свое поведение. Самое меньшее, что я мог для нее сделать.

Вот о чем мама просила меня: перестать хлопать уличной дверью. Надо сказать, дом, где мы жили, был своего рода акустическим дивом, подобным Галерее шепотов в соборе Святого Павла – там приглушенные голоса преодолевают огромное открытое пространство и достигают, отчетливые, неизменившиеся, другой стороны гигантского купола. В нашем доме, когда уличная дверь захлопывалась, притянутая тугими петлями, и деревянный ее край врезался в дверной косяк, грохот, подобный выстрелу в гитарный звукосниматель, разносился по дому – идеально, с одинаковой силой и ясностью, по всем помещениям верхнего и нижнего этажа. В то лето я десятки раз за день выбегал и вбегал через эту дверь, и мама говорила, она живет словно в тире. Иногда ей хотелось, чтобы дверь и впрямь стреляла, и не холостыми. Если я буду придерживать дверь, у меня появится собака. Скоро.

Я очень старался и примерно через раз придерживал дверь. Когда же забывал, то возвращался и извинялся, иногда снова забывая при этом придержать дверь. И все же я старался, и это, а также то, что я повсюду носил при себе дорогущий ошейник с поводком, по-видимому, тронуло маму, и в конце недели сокращенного хлопанья дверью, в субботу утром, отец куда-то поехал, отказавшись объяснять куда, и тут я, разумеется, понял.

– Какая порода? – теребил я маму, пока отец не вернулся. Но она утверждала, что не знает.

– Этим занимается твой отец, – сказала она, и мне показалось, я подметил на ее лице признаки сомнения.

Когда он вернулся, я понял, что тревожило мать. Он посадил собаку на заднее сиденье, и когда он подъехал и затормозил у стены дома, я увидел собаку сквозь кухонное окно, она уткнулась подбородком в спинку заднего сиденья. Думаю, она тоже меня увидела, но никак не отреагировала. Она вроде бы и не заметила, как машина остановилась, как мой отец вышел и сдвинул переднее кресло. Ему пришлось сунуться в машину, ухватить собаку за ошейник и вытащить силой.

Когда животное распрямило длинные ревматические ноги и сделало осторожный, шаткий шаг, я понял, что меня перехитрили и предали. Все время, пока мы «говорили о собаках», мне мысленно представлялся щенок. Щенок колли, щенок бигля. Щенок лабрадора, щенок овчарки. Но нигде в нашем договоре это не было прописано черным по белому, вот что я теперь понял. Если не щенок, то, по крайней мере, молодой пес. Озорник, полный сил и надежд, пес, которого можно учить всяким штукам. А этот пес едва мог идти. Он стоял, повесив голову, словно стыдился чего-то, сделанного давным-давно, в щенячестве, и мне показалось, когда отец захлопнул за ним дверь, что по спине пса пробежала дрожь.

Это животное, наверное, было когда-то красивым псом. Чистокровный рыжий ирландский сеттер, тщательно ухоженный, прекрасно воспитанный, такую собаку можно спокойно привести в дом, принадлежащий университету, такой пес не нарушит правила о содержании животных в доме, такого пса, я сразу же ясно понял, заводят, когда на самом деле не хотят иметь собаку и не хотят слышать про собак. Принадлежал этот сеттер, как я потом узнал, профессору на пенсии, который на той неделе отправился в дом престарелых, оставив своего любимца сиротой. Сеттер был похож на изображение собаки или на собаку, позирующую для портрета, – выдрессированную так, что и не шелохнется.

Отец вместе с собакой вошли в кухню, оба вроде бы нехотя, отец с большой тщательностью закрыл за собой уличную дверь. Мне бы хотелось думать, что на пути домой его тоже посетило сомнение, однако я видел, что он намерен блефовать до конца. Мама, сразу же постигшая мое отчаяние, перевела пристальный взгляд с меня на отца.

– Что? – спросил он.

Мама только головой покачала.

Отец посмотрел на меня, потом снова на нее. Сильная дрожь пробежала по лапам пса. Он вроде хотел прилечь на прохладный линолеум, но забыл, как это делается. Пес тяжело вздохнул, выразив тем самым общие наши чувства.

– Хороший пес, – сказал отец слишком напористо, обращаясь к моей матери. – Немного напряжен, но чистопородные сеттеры все такие. Они очень нервные.

В таких вопросах отец не разбирался. Очевидно, он повторял объяснение, полученное в тот момент, когда он забирал собаку.

– Как его зовут? – спросила мама, видимо, чтобы хоть что-то сказать.

Отец забыл спросить. Он проверил, не написано ли имя на ошейнике.

– Господи, – пробормотала мать. – Господи, господи.

– Мы же можем сами его назвать. – Отец понемногу начинал раздражаться. – Полагаю, с этим-то мы справимся, а ты как считаешь?

– Можешь назвать его в честь устаревшей школы литературной критики, – подбросила идею мама.

– Это она, – сказал я, потому что так оно и было.

Отца, кажется, несколько ободрило, что я вступил наконец в общий разговор.

– Что скажешь, Генри? – обратился он напрямую ко мне. – Как мы его назовем?

Повторное употребление неверного местоимения доконало меня.

– Пойду во двор поиграть! – заявил я и ринулся к двери, прежде чем кто-либо успел мне возразить.

Дверь захлопнулась за мной со всей силы, эхо выстрела разнеслось громче прежнего. Одним прыжком слетев с крыльца, я услышал глухой удар в кухне, словно тусклое, дальнее эхо произведенного мной шума, и услышал голос отца: «Что за черт?» Я поднялся обратно по ступенькам – на этот раз тихо, – собираясь извиниться за дверь. Сквозь сетку двери я увидел, что мама и папа стоят рядом посреди кухни и смотрят на собаку, которая как будто уснула. Отец потыкал ее в бедро носком кожаного цветного мокасина.

Он выкопал могилу на заднем дворе, одолжив заступ у соседа. Руки у отца были нежные, они быстро покрылись волдырями. Я предложил помочь, но он лишь зыркнул на меня. Стоя по бедра в вырытой им яме, он снова покачал головой, все еще отказываясь верить.

– Умер! – сказал он. – Не успели мы ему даже имя дать.

Я догадывался, что вновь уточнять местоимение не следует, а потому молча стоял там и размышлял над его словами, а отец тем временем вылез из ямы и пошел к заднему крыльцу за мертвой собакой, накрытой старой простыней. Судя по тому, как аккуратно отец подоткнул простыню, ему очень не хотелось дотрагиваться до чего-то мертвого, даже до только что умершего. Он опустил собаку в яму на простыне, однако под конец все же пришлось ее бросить. Когда труп пролетел последний фут, ударился оземь и замер, отец глянул на меня и снова покачал головой. Потом взял заступ и оперся на него, прежде чем начал засыпать яму землей. Он как будто ждал от меня каких-то слов, и я сказал:

– Рыжуха.

Отец сощурился, точно я заговорил на неведомом наречии.

– Что? – переспросил он.

– Назовем ее Рыжуха, – пояснил я.

За годы после того, как он оставил нас, мой отец сделался еще более знаменитым. Иногда его аттестовали – если «аттестация» тут уместное слово – Отцом Американской Литературной Теории. Помимо множества ученых книг, он также написал литературные мемуары, вошедшие в шорт-лист крупной премии и знакомящие нас с личностями нескольких известных авторов двадцатого века, ныне покойных. Его фотография часто украшает страницы литературных обзоров. Он прошел через фазу, когда носил под твидовый пиджак свитера с высоким воротом и золотые цепочки, и теперь снимается в застегнутой доверху рубашке, при галстуке и пиджаке, на фоне застроенного книжными стеллажами университетского кабинета. Но для меня, его сына, Уильям Генри Деверо Старший наиболее реален в тот момент, когда стоит в загубленных мокасинах из цветной кожи, опираясь на ручку позаимствованного заступа, смотрит на свои грязные, покрытые волдырями ладони и слушает мое предложение, как назвать издохшего пса. Подозреваю, рытье могилы для нашей собаки стало одним из немногих опытов его жизни (за исключением плотских утех), которые он не черпал с книжной страницы. И когда я предложил назвать мертвую собаку Рыжухой, он посмотрел на меня так, словно я сам только что сошел со страницы тома, который он начал читать годы тому назад и отложил, когда что-то его отвлекло.

– Что? – спросил отец и выпустил из рук заступ, кончик рукояти грянулся оземь между моих стоп. – Что?

Это нелегкий миг для каждого родителя – миг, когда вы осознаете, что породили кого-то, кто никогда не будет смотреть на мир вашими глазами, хотя это ваше живое наследие, хотя вы передали ему свое имя.

Часть первая

Бритва Оккама

- Я думал, это будет

- Гром, молния,

- Долгая битва с людьми,

- Отвесный подъем.

Стивен Спендер

Глава 1

Когда струя крови из носа наконец утихла и я избавился от промокших бумажных полотенец, Тедди Барнс настоял на том, что доставит меня домой в своей дряхлой «хонде сивик», эта машина отказывается сдохнуть, а скряга Тедди отказывается ее менять. Джун, его жена (она-то себе цену знает), разъезжает в новеньком «саабе».

– Сиденье можно отодвинуть, – посоветовал Тедди, когда заметил, что колени практически упираются мне в подбородок.

Мы остановились на перекрестке, пропуская поток, и я пошарил сбоку от сиденья, нащупывая кнопку.

– В самом деле?

– Теоретически да, – ответил он академически и беспомощно.

Теоретически я и сам знал, что отодвигается, но оставил попытки осуществить это на практике, теша себя иллюзией страдания. Не скажу, что мне свойственно манипулировать людьми, пробуждая в них чувство вины, но я могу играть эту роль. Я испустил драматический вздох, подразумевающий, что все это чушь, мои длинные ноги удобно размещались под рулем моего «линкольна», такого же древнего, как «хонда» Тедди, но выполненного в масштабах куда более подходящих для длинноногих Уильямов Генри Деверо, двое из которых, мой отец и я, обитают ныне в этом мире.

Тедди до безумия осторожный водитель, ни за что не перестроится в потоке, чтобы свернуть влево.

– Расстояние между машинами неподходящее, ничего не могу поделать, – пояснил он, заметив мою ухмылку.

Тедди, как и мне, сорок девять лет, и хотя лицо у него моложавое, признаки среднего возраста уже вполне очевидны. Грудь, и прежде не отличавшаяся мощью, сделалась впалой, из-за чего заметнее небольшое брюшко. Руки нежные, почти женские, безволосые. Тощие ноги как будто утопают в штанинах. Когда я так пристально к нему присматриваюсь, меня неизменно посещает мысль, что Тедди было бы нелегко начать все сначала, то есть освоить незнакомые приборы, вступить в состязание, найти себе пару. Это для молодых людей.

– Зачем начинать все сначала? – спросил Тедди. От испуга морщины в уголках его глаз углубились.

Судя по тому, как Тедди уставился на меня, я высказал свои мысли вслух, хотя сам того не заметил.

– Тебе никогда не хотелось иметь такую возможность?

– Какую возможность? – переспросил он и отвлекся. Заметив брешь в потоке транспорта, он снял ногу с тормоза и подался вперед, его стопа зависла над педалью газа, не нажимая на нее, но Тедди вновь решил, что зазор этот не столь велик, как ему показалось, и откинулся на спинку сиденья, устало вздохнув.

Что-то в его позе навело меня на мысль, нет ли доли истины в том слухе, который донесся до меня – о жене Тедди, Джун, – будто у нее роман с одним из младших сотрудников нашей кафедры. До сих пор я не придавал веры этому слуху, потому что Тедди и Джун – идеальная симбиотическая пара. На кафедре английского языка и литературы их прозвали Джинджер и Фред за ту легкость, с какой они двигались в совместном танце (ни намека на страсть) к единой общей цели. В атмосфере недоверия, подозрительности и мести сыгранная пара – это мощная сила, и никто не понимал эту печальную университетскую максиму лучше, чем Тедди и Джун. Трудно себе представить, чтобы один из них подверг риску это преимущество. С другой стороны, непросто и состоять в браке с человеком вроде Тедди, который то и дело подается вперед, радостно предвкушая, нога над педалью газа, но слишком опаслив, чтобы наконец втопить.

Мы на Черч-стрит, улица тянется параллельно железнодорожному депо, которое делит Рэйлтон на две закоптелые и одинаково непривлекательные половины. Здесь самая широкая часть депо, два десятка железнодорожных путей, почти на каждом стоит ржавый вагон – или два ржавых вагона. Сто лет назад депо было заполнено и Рэйлтон процветал, жители его верили в обеспеченное будущее. Всё это давно миновало. На Черч-стрит, Церковной улице, где мы застряли в ожидании левого поворота, нет больше ни одной церкви, хотя когда-то, я слышал, было с полдюжины. Последнюю, кирпичную развалюху, давно заброшенную, с заколоченными окнами, снесли в прошлом году после того, как туда забрели какие-то ребятишки и провалились сквозь пол. Большой участок земли, где находилась церковь, теперь пустует. Многочисленные замусоренные пустыри Рэйлтона, как и продуваемые ветром прогалины между вагонами в депо, каким-то образом подрывают в людях надежду. Отсюда, где мы ждем возможности свернуть на Приятную улицу, видно то место, которое некий Уильям Черри, всю жизнь прослуживший на железной дороге, выбрал, чтобы покончить счеты с жизнью, улегшись среди ночи на рельсы. Сначала думали, он один из тех, кого уволили неделей раньше, но выяснилось, что дело обстоит с точностью до наоборот: он только что вышел на полную пенсию, получив все положенные выплаты. Отвечая на вопросы телекорреспондентов, его менее благополучные соседи выражали недоумение: у него же все было схвачено, говорили они.

Когда весь поток проехал и стало безопасно, Тедди свернул на Приятную улицу, самую неприятную из улиц Рэйлтона. По обе стороны она окаймлена замызганными одно- и двухэтажными складами и так круто карабкается вверх, что в снежную пору ей лучше не пользоваться. Даже сейчас, в середине апреля, подъем, я подозреваю, может быть труден для «хонды» – Тедди героически переключился на нижнюю скорость и продвигался вперед со скоростью аж пятнадцать миль в час. На полпути ровная площадка и светофор. Я предложил:

– Может, мне выйти и подтолкнуть?

– Ничего, это просто холод, – ответил Тедди. – Мы справимся.

Он, конечно, прав. Мы взберемся на гору. Почему этот факт лишает меня бодрости, вот что я хотел бы знать. Не могу удержаться от мысли, что Уильям Черри тоже боялся, что в итоге все пойдет как надо, если он не совершит какой-то отчаянный поступок, чтобы этому помешать.

– Я смогу я смогу я смогу[2], – продекламировал я, когда светофор переключился и Тедди послал вперед Маленькую Хонду Которая Сможет.

Пару месяцев назад я по глупости вздумал заехать на тот же взгорок при легком снегопаде. Шло к полуночи, я возвращался домой из университета и не захотел воспользоваться более длинным – лишние десять минут – путем. В долгие пенсильванские зимы запрещается оставлять на ночь машины на обочине, так что улица выглядела пустынно и зловеще. Только моя машина и ползла по растянувшемуся на пять кварталов склону, и я благополучно добрался до той самой площадки, где сейчас остановился Тедди. На углу располагается офис моего страхового агента, и я помню, как мне захотелось, чтобы он оказался там и стал свидетелем моего безответственного обращения с застрахованным автомобилем. Когда светофор переключился, колеса моей машины заскользили, потом шины сцепились с асфальтом, я протащился вверх последние два квартала, и оставалось уже не более десяти метров до вершины, когда я почувствовал, как колеса прокручиваются вхолостую и зад машины повело. Осознав, что на тормоз давить нет смысла, я откинулся на сиденье и спокойно созерцал последствия собственной опрометчивости. Мотор заглох, все прочие звуки поглощал снег, и, словно в немом балете, я изящно съезжал с горы задом до все той же площадки и думал, что там и остановлюсь, точно перед страховой конторой, но автомобиль перевалил через край площадки и проскользнул нижние три квартала, подскакивая на ухабах, как бильярдный шар, и, наконец, замер перед воротами депо, в значительной степени утратив равновесие, но более никак не пострадав. Моя приятельница Боди Пай живет в квартире на третьем этаже поблизости от подножия взгорка, и она утверждает, что наблюдала мой балетополет и я, дескать, заливался при этом безумным смехом, – сам я ничего подобного не помню. Единственное осознаваемое мной в тот момент чувство было схоже с тем, которое я ощущал сейчас, поднимаясь с Тедди на ту же самую гору, – своего рода разочарование из-за того, что драматическая ситуация так просто разрешилась. Тедди уверен, что мы сможем, уверен и я. У обоих – бессрочный контракт.

Вырвавшись из города и омолодившись, «хонда» понеслась по двухполосному шоссе, как мультяшный автомобиль с большой глуповатой улыбкой (Я Смогла Я Смогла), сельская Пенсильвания пролетала мимо окна. На деревьях вдоль обочин уже набухли почки. Дальше от дороги, в глубине леса, еще сохранились пятна грязного снега, но вовсю пахло весной, и Тедди приоткрыл окно, чтобы насладиться свежестью. Бриз колыхал его редеющие волосы, и мне почти мерещилась свежая поросль на его скальпе. Знаю, он хотел опробовать «Рогейн»[3].

– Ты везешь меня домой только затем, чтобы пофлиртовать с Лили, – подколол я.

Тедди залился краской. Вот уже более двадцати лет он невинно влюблен в мою жену. Если существует такая вещь, как невинная влюбленность. Если существует такая вещь, как невинность. С тех пор как мы построили дом за городом, Тедди уже не так часто выпадает возможность повидать Лили, и он всегда высматривает подходящий предлог. В те редкие субботы, когда мы все еще играем по утрам в баскетбол, он заезжает за мной. Площадка для игры находится в нескольких кварталах от его дома, но он уверяет, что четырехмильная поездка в Аллегени-Уэллс – не крюк. Однажды ночью, десять с лишним лет назад, он по пьяни признался мне, что околдован Лили. Едва тайна вырвалась из его уст, как Тедди потребовал с меня обещания не выдавать его.

– Если ты расскажешь ей, богом клянусь… – бормотал он.

– Глупости, – сказал я. – Разумеется, я все расскажу ей, как только вернусь домой.

– А как же наша дружба?

– Чья?

– Наша. Твоя и моя.

– Какая дружба? – переспросил я. – Это ведь не я влюбился в твою жену. Перестань рассуждать о дружбе. Мне бы следовало тебе врезать.

Он пьяно ухмыльнулся:

– Ты пацифист, не забыл?

– Это не значит, что я не могу тебе угрожать, – ответил я. – Это всего лишь значит, что ты не обязан принимать мои угрозы всерьез.

Но он принимал их всерьез, он все принимал всерьез, я уж видел.

– Ты недостаточно ее любишь, – сказал он со слезами на глазах. Самыми настоящими.

– Почем ты знаешь? – парировал Уильям Генри Деверо Младший с сухими глазами.

– Недостаточно! – повторил он.

– Тебе станет лучше, если я пообещаю накинуться на нее, как только вернусь домой?

Послушайте, ну абсурдная же ситуация. Двое мужчин средних лет – мы достигли средних лет уже тогда – сидят в баре в Рэйлтоне, штат Пенсильвания, спорят о том, сколько любви достаточно, сколько еще положено. Однако Тедди не замечал этой абсурдности, и на миг мне в самом деле показалось, что он готов меня ударить. Ему бы следовало понимать, что я его дразню, но Тедди принадлежит к подавляющему большинству людей – к тем, кто верит, что с любовью шутить нельзя. Не понимаю, как человек может не шутить на эту тему и считать, что у него есть чувство юмора.

С того вечера о признании Тедди упоминал только я. От своего признания он не отрекся, но тот инцидент продолжал его тревожить.

– Было бы неплохо, если бы и ты питал какие-то чувства к Джун, – сказал он сейчас, улыбаясь печально. – Согласен на взаимную симпатию на расстоянии.

– Сколько тебе лет? – поинтересовался я.

Он затих на минуту.

– Ну хорошо, – сказал он наконец, – на самом деле я вызвался отвезти тебя, потому что…

– Господи боже, – простонал я. – Вот оно.

Я знал, что меня ждет. В последние месяцы распространился слух о нависшей над университетом чистке, и, дескать, на этот раз дело дойдет и до сотрудников с постоянным контрактом. Случись такое, под ударом окажутся практически все члены английской кафедры. Это известие якобы сообщается каждому заведующему кафедрой индивидуально на отчетной встрече в конце года с университетским руководством. В зависимости от версии, главу кафедры либо просят, либо принуждают составить список сотрудников, без которых можно обойтись. Стаж, опять-таки по слухам, не принимается во внимание.

– Ладно, – сказал я. – Выкладывай, с кем ты говорил на этот раз?

– С Арни Дренкером с психфака.

– И ты веришь Арни Дренкеру? – спросил я. – Он же псих со справкой.

– Он клянется, что ему приказали составить список.

Не получив немедленного ответа, Тедди оторвал взгляд от дороги и оглянулся на меня. Моя правая ноздря, теперь раздувшаяся так, что я отчетливо видел ее краем глаза, от такого пристального внимания задергалась.

– Почему ты не желаешь отнестись к этой ситуации более серьезно?

– Потому что сейчас апрель, Тедди, – разъяснил я.

Старый, нескончаемый разговор. С наступлением апреля паранойя университетских обостряется – это при том, что своей «обычной» паранойей они вполне способны загубить самый прекрасный день любого времени года. Но апрель ужаснее всего. Какую бы гадость нам ни готовили, ее всегда планируют в апреле, затем осуществляют летом, когда мы разъедемся. В сентябре уже поздно спорить из-за сниженных премий, урезанного командировочного фонда и удвоенной цены абонемента на парковку возле корпуса современных языков. Слухи о жестком сокращении бюджета, которое скажется на сотрудниках, распространяются в апреле вот уже пятый год подряд, но на этот раз они особенно упорны и заразительны. Но факт остается фактом: каждый год власти грозятся решительно урезать расходы на высшее образование. Каждый год высокопоставленная команда защитников образования отправляется на Капитолий лоббировать увеличение расходов. Каждый год с обеих сторон звучат обвинения, гремят передовицы газет. Каждый год сокращение бюджета начинает осуществляться в соответствии с прозвучавшими угрозами, но в последний момент финансового года обнаруживаются средства и бюджет (почти) восстанавливается. Каждый год я прихожу к выводу, к которому пришел бы и Уильям Оккам (первый, великий и современный Уильям, главный Уильям своей эпохи и нашей, единственный Уильям, какой нам нужен, тот, кто наделил нас замечательной бритвой для отделения простой истины, претерпел изгнание и отдал жизнь, чтобы наши академические грехи были прощены): никакой чистки среди сотрудников в этом году не будет, как не было ее в прошлом году и не будет в следующем. Если что и будет в следующем году, то, скорее всего, очередное затягивание поясов – еще больше сотрудников останутся без творческого отпуска, продолжится мораторий на заключение новых контрактов, меньше денег дадут на ксерокопирование. А что уж точно будет в следующем году, так это очередной апрель и очередной цикл слухов.

Тедди снова бросил на меня быстрый взгляд исподтишка.

– Ты хоть имеешь представление, о чем говорят твои коллеги?

– Нет, – ответил я и тут же уточнил: – То есть да, я знаю своих коллег, так что могу себе представить, о чем они говорят.

– Они говорят – то, как ты отмахиваешься от слухов, подозрительно. Гадают, не составил ли ты уже список.

Я преувеличенно вздохнул.

– Если бы я его составлял, длинный бы вышел список. Стоит взяться за сухостой на нашей кафедре, и двадцатью процентами дело не ограничится.

– Вот из-за таких твоих разговоров люди и нервничают. Неподходящее время для шуток. Если бы ты доверился мне, рассказал, что тебе известно, я бы успокоил наших друзей.

– А если мне ничего не известно?

– Будь по-твоему, – ответил Тедди с таким видом, словно теперь-то я точно его обидел. – Я тебе тоже не все рассказывал, когда возглавлял кафедру.

– Рассказывал, – уязвил я его. – Я это хорошо помню, потому что вовсе не хотел этого знать.

Заметив, как он обижен, я слегка сдал назад.

– Мне предстоит встреча с Дикки на этой неделе, – сообщил я, пытаясь сообразить, на завтра назначена она или на пятницу.

Тедди не отреагировал. Он словно и не слышал. Вот она, паранойя. Он уставился в зеркало заднего вида так, будто нас преследуют. Обернувшись, я понял, что нас и в самом деле преследует, висит у нас на хвосте красный спортивный автомобиль, резко перестраивается, с ревом обгоняет, потом рывком тормозит, вынуждая и Тедди жать на тормоз. Это красный «камаро» Пола Рурка, понял я. «Камаро» остановился на обочине, остановился и Тедди, багровый от бессильной ярости. За рулем сидела жена Рурка, вторая миссис Р. (никак не могу запомнить ее имя), но она явно действовала по указаниям мужа. Хотя обычно глаза у нее мечтательные, а речь краткая, за рулем в ней вдруг пробуждается агрессивность. По словам Пола, который состоит во втором браке достаточно долго, чтобы и в нем разочароваться, только в это время она полностью просыпается. Она всегда с ревом проносится мимо меня по этой дороге на Аллегени-Уэллс, всегда одаряет меня долгим взглядом, прежде чем отвернуться разочарованно. Скучающее выражение не сходит с ее лица даже при виде знакомого.

– Если выйдет драка, она моя, – шепнул я Тедди, который все еще цеплялся за руль.

– Что за… нет, ты видел… – заикаясь, выдавил он. Уставился на меня, ожидая подтверждения. Гнев – одна из тех эмоций, на которые Тедди вроде как не имеет права, и он хочет убедиться, что в данном случае все основания для гнева у него есть.

Рурк медленно вылез из машины, наклонился, сунул голову в окошко и что-то сказал второй миссис Р. Наверное, велел сидеть на месте. Это, мол, не займет много времени. Действительно, драка много времени не займет: Пол Рурк мужик здоровенный, а меня замутило от одной мысли получить кулаком по и без того изувеченному носу.

Неловко, в несколько приемов, я вылез из «хонды». Рурк терпеливо ждал, даже дверцу придержал для меня. Выпрямившись, я превосхожу его ростом, и это приятно, хоть никакого реального преимущества и не дает. Этот человек несколько лет назад во время рождественской вечеринки на кафедре швырнул меня об стену, и что меня тревожило сейчас, так это отсутствие стены. Если он толкнет меня со всей силы, я окажусь в канаве. К счастью, он вроде бы удовлетворился созерцанием моего загубленного носа. Даже ухмыльнулся.

Тедди выбрался из машины и снова принялся заикаться.

– Чуть не столкнулись, могла произойти авария, – пробубнил он, но Рурк не удостоил его и взглядом.

– Привет, преподобный, – сказал я дружелюбно. В молодости, до обращения в атеизм, Пол Рурк учился в духовной семинарии.

– Больно? – поинтересовался он, изучая мой хобот.

– Еще как, Пол, – поспешил я ему угодить.

Он вдумчиво кивнул:

– Хорошо. Очень рад.

Он поднял руку, и я отступил, пытаясь сдержать дрожь. В руке Пола прятался фотоаппарат – дорогущая зеркалка. Пол успел нащелкать кадров восемь, прежде чем я повернулся к нему уцелевшим профилем.

– Таким хочу запомнить тебя, когда тебя здесь не будет, – уведомил Пол. И добавил с едва заметным кивком в сторону Тедди: – А его просто забуду.

После этого Пол вернулся в свой «камаро», который дернулся и выскочил на шоссе, рассыпая мелкий щебень с обочины.

– Ну всё, – сказал Тедди, уверившись наконец теперь, когда это безопасно, что гнев и в самом деле уместен в данной ситуации. – Я подаю жалобу.

Я смеялся весь остаток пути, и тогда, когда мы свернули на подъездную дорожку к дому, где живем мы с Лили, приходилось утирать глаза рукавом пиджака. Тедди был смущен и даже почти рассержен тем, что я обесцениваю его чувства своим весельем.

– Точно подаю, – сказал он решительно, и я согнулся от хохота.

Лили вышла на заднюю веранду, заслышав приближение чужой машины. Одета она была в спортивный костюм и раскраснелась, словно только что с пробежки. Она помахала нам, и Тедди заторопился выбраться из машины, чтобы помахать в ответ. Мы припарковались слишком далеко, и мой ободранный нос она видеть не могла, однако, судя по той позе, которую заняла моя жена, – руки уперты в изящные бедра, – она готова была к встрече с очередным безумием.

– Все не так страшно, как выглядит, – прокричал Тедди.

Мы приблизились, и Лили осмотрела нас недоверчиво, желая выяснить, к чему относилось предупреждение Тедди. За двадцать лет мне случалось не раз возвращаться домой с незначительными травмами, но, как правило, не на лице – растянутые связки, раздувшееся колено, боль в пояснице, такие дела. Субботний баскетбол на кафедре, в ту пору, когда мы все еще не перестали друг с другом разговаривать, нередко приводил к травмам. Чаще всего отоваривал меня Пол Рурк, он, похоже, вел в игре иной счет, не очков.

Так что Лили высматривала хромоту. Или скованность осанки. Сутулость. Нос она разглядеть не могла, потому что я умышленно склонил голову набок и продвигался вперед так, чтобы на виду оставалась только здоровая ноздря. Непростая задача, учитывая габариты ноздри пострадавшей. Когда мы дошли до края веранды, Тедди сообразил, что я делаю, схватил меня за подбородок и повернул мое лицо так, чтобы Лили могла оценить увечья во всей красе. Интересно, был ли Тедди разочарован ее реакцией, как разочарован я сам, – бровь слегка приподнялась, будто намекая, что и такая диковинная травма вполне предсказуема, учитывая мою репутацию.

– Совсем с цепи сорвался, – восхищенно сообщил Тедди.

Мы вошли в дом, потому что в середине апреля нежарко и после захода солнца холодает. Я слышал, как Оккам скулит, прося выпустить его из комнаты для стирки, – там Лили запирает его за плохое поведение. Я открыл дверь, и пес, вне себя от радости, проскочил мимо, обежал на бешеной скорости кухонный остров, когти противно скрежетнули на плитке, и тут он заприметил Тедди, а Тедди, завидев его, побледнел.

Оккам – крупная псина, почти взрослая белая немецкая овчарка. Он появился у нас на подъездной дорожке примерно год назад. Лили услышала лай, мы вышли на веранду, и перед нами предстало странное зрелище. Пес замер посреди подъездной дорожки, будто получил команду оставаться там, но сомневался, так ли это разумно. Он словно ждал нашего совета.

– Мне кажется, он зовет нас за собой, – сказала Лили. – Как ты думаешь, откуда он пришел?

– Если он зовет нас за собой, то явился прямиком из телепередачи, – пробурчал я, но он и правда выглядел так: приплясывал на одном месте и лаял на нас, но не приближался. Вернее, он двинулся было в нашу сторону, потом, словно припомнив что-то ужасное, взвыл (совсем в другом регистре, гораздо пронзительнее лая), отступил на несколько шагов, и вся церемония пошла заново.

Мы осторожно подошли к нему, остановились в нескольких шагах от зверюги, которая принялась неистово махать хвостом и улыбаться. Ухмылка была кривая, залихватская.

– Никогда не видела у собаки такой улыбки, – заметила Лили. – В точности Гилберт Роланд.

Что-то блеснуло у собаки в пасти. Можно подумать, пес обзавелся золотым зубом.

– Господи, Хэнк! – воскликнула Лили. – Да он же попался на крючок.

Именно так и обстояло дело. То, что показалось мне золотым зубом, было тройным крючком, впившимся собаке в губу. Пес тащил за собой длиннющую прозрачную леску, она становилась заметна, лишь когда пес пытался ее натянуть, – тут-то и возникала ухмылка а-ля Гилберт Роланд. Лили крепко обняла пса, а я перерезал леску. Он притащил чуть ли не сто метров лески, наверное, от самого озера, которое от нас в двух милях. Дома, успокоенный ласковыми руками и голосом Лили, он терпеливо ждал, пока я найду кусачки, и даже не дернулся, когда я перекусил ими стержень и извлек крючок.

«Окей, – словно сказал он, избавившись от крючка. – Дальше что?»

Мы дали объявление в газету, расклеили собачье фото повсюду в окрестностях, но владелец так и не объявился. Нам оставалось лишь кормить животное и наблюдать, как оно растет вширь и ввысь. С тех пор как мы им обзавелись, гостей у нас бывало немного, и Оккам недоумевал по этому поводу, ведь он-то гостям радовался от души. Так раздухарялся при виде гостя, что его не мог остановить даже строгий голос Лили, обычно повергавший пса в трепет. Тедди, не видавший Оккама с той стадии, когда псоподросток облизывал гостю лицо, упреждающе вскинул руки. Оккам, переставший интересоваться лицами, исполнил свой любимый номер, он применял его теперь ко всем гостям, независимо от их пола. Как только руки Тедди взметнулись вверх, Оккам воткнул свою длинную заостренную морду ему между ног и попытался приподнять, воображая, что насадил гостя на свой мокрый нос. Тедди привстал на цыпочки, лишь усилив эту иллюзию.

– Оккам! – рявкнула Лили, и ее голос пробил даже броню собачьего восторга.

Пес позволил Тедди опуститься и оглянулся как раз вовремя, чтобы схлопотать скатанной газетой по носу. Жалобно взвизгнув от такой перемены участи, он побрел прочь на полусогнутых лапах, драматически волоча поджатый зад и поскуливая на каждом шагу. Мой собственный нос сочувственно задергался.

– Хороший пес! – сказал я Оккаму, просто чтобы окончательно сбить его с толку. Хвост отклеился от задних лап и заметался туда-сюда, подметая пол.

Лили усадила Тедди на один из стульев, стоящих вокруг кухонного острова, а я тем временем вывел Оккама на веранду, и он застучал когтями вниз по ступенькам. Ему нужно пронестись на всех парах вокруг дома – несколько раз, – чтобы стряхнуть с себя унижение. Я хорошо понимаю своего пса. У нас много общих, глубоко затаенных чувств.

Я вернулся в кухню. Тедди был уже не такой бледный.

– Лили научила его этому фокусу, – сообщил я и добавил: – Я уж думал, он никогда его не освоит.

– Хорошо, что у тебя физиономия уже расквашена, – сказала Лили таким тоном, словно и вправду так думала. Она была смущена и растеряна – Лили от природы склонна врачевать чужие раны и сейчас пыталась сообразить, как уврачевать Тедди, которого собака ткнула мордой в пах.

– Должен сообщить тебе, что это дело рук красивой женщины, – сказал я.

Тедди поспешил рассеять ее недоумение.

– Грэйси, – пояснил он.

– Грэйси уже не назовешь красивой, – возразила жена. – С тех пор как она растолстела, я куда краше ее.

Она отошла к плите и вернулась с горячим кофейником.

Тедди подумывал, не возразить ли, – мол, Лили всегда была краше. Я догадался об этом по его жалкому, потерянному взгляду. Он даже рот приоткрыл, но быстро захлопнул. А Лили и в самом деле замечательно выглядит, вдруг дошло до меня. Стройная, спортивная, сияющая, она каждый день пробегает пару миль, и если ее мышцы ноют после этого так же, как мои, она держит эту боль в тайне, возможно считая, что жаловаться на боль, вызванную атлетическими подвигами, – сугубо мужское поведение. Она и в целом не слишком одобряет мужское поведение.

– Чем это она тебя? – спросила Лили, наконец присмотревшись как следует к моему шнобелю. – Вилкой для креветок?

Услышав от Тедди, что это была зазубренная пружина блокнота, Лили вздрогнула – доказательство, хотелось бы мне думать, сохранившихся нежных чувств ко мне. Тедди пустился в увлеченный, но бедный фантазией рассказ о собрании комиссии по кадрам, которое увенчалось моим ранением. Целиком сосредоточился на том, как я изводил Грэйси. Упустил детали, которые даже такой давно не практиковавшийся рассказчик, как я, не только упомянул бы, но и поместил бы на передний план. Так человек без слуха пытается петь, не попадая в ноты, не в такт постукивая ногой и надеясь, что бурным исполнением возместит отсутствие мелодии. По ушам бьет. Мысленно я редактировал отчет Тедди, менял местами и реструктурировал элементы, делал примечания на полях, что-то пропалывал и соединял, переставлял акценты, выстраивал иерархию. Я даже подумывал, не написать ли собственную версию для «Зеркала Рэйлтона» («Зеркала заднего вида», как ласково именуют газету местные). В прошлом году я опубликовал серию сатирических заметок под общим названием «Душа университета», под псевдонимом Счастливчик Хэнк, – пресерьезные описания нашего ученого безумия. Повесть о сегодняшнем собрании комиссии по кадрам могла бы возродить эту серию.

Стоит ли ее возрождать – другой вопрос. Эти заметки навлекли на меня гнев коллег и университетского начальства, и те и другие упрекали меня в недостатке возвышенной серьезности – я-де подрываю в массах и без того ослабевшее уважение к высшему образованию и кусаю кормящую руку. Хорошо написанный отчет о событиях, завершившихся моим увечьем, не потребовал бы гипербол, чтобы достичь абсурдистского эффекта, об этом можно судить даже по приземленному повествованию Тедди, хоть ему и не хватало чего-то существенного. Как я объясняю моим студентам, хорошая история всегда начинается с персонажей, а изложение событий в версии Тедди совершенно не передавало ощущения Уильяма Генри Деверо Младшего во время описываемых событий.

Прежде всего, надо сказать, что Уильям Генри Деверо Младший задыхался. Финеас (Финни) Кумб, глава кадровой комиссии, выбрал маленькую аудиторию для семинаров, без окон, ведь нас было всего шестеро. Вот только двое из шестерых, сам Финни и Грэйси Дюбуа, чересчур надушились, и Уильям Генри Деверо Младший трижды поднимался, чтобы открыть дверь, которая всякий раз оказывалась уже открытой. Тедди, его жена Джун и Кэмпбелл Уимер (единственный на нашей седеющей кафедре преподаватель с временным контрактом) вроде бы прекрасно справлялись с рвотными позывами, а вот Уильям Генри Деверо Младший не справлялся.

– С вами все в порядке? – Уимер нарушил протокол, чтобы задать мне этот вопрос.

Всего четыре года, как выпустился из Брауна, редеющие волосы он стягивал резинкой в хвост. Получив работу, он на первом же кафедральном собрании ошеломил коллег заявлением, что литературой как таковой не интересуется, его исследования связаны преимущественно с феминистской критической теорией и образно-ориентированной культурой. Уимер записывал телесериалы и включал их в список обязательных источников вместо фаллоцентрических, символоориентированных текстов (книг). Его студентам запрещалось подавать письменные работы, они снимали проекты на видеокамеру и сдавали их в конце семестра на кассетах. На заседаниях кафедры всякий раз, когда произносилось местоимение мужского рода, Кэмпбелл поправлял оратора, добавляя: «или она». Даже жена Тедди, Джун, возлюбившая феминизм лет десять назад, примерно тогда же, когда разлюбила Тедди, утомилась от такой аффектации. В последнее время все члены кафедры стали называть Уимера «Илиона».

– Все в порядке, – заверил я его.

– Вы издаете странные звуки, – пояснил Илиона.

– Кто?

– Вы! Ты! – Четыре голоса поддержали нашего юного коллегу. Финни, Тедди, Джун, Грэйси.

– Вы… булькали, – подобрал слово Илиона.

– А, вот что, – сказал я, хотя бульканья за собой не заметил. Скорее уж я тихо рыгал от тяжелого, липкого аромата Грэйси, но никак не булькал. Вся причина в том, что я сижу слишком близко к ней в маленькой душной комнате или она с утра по ошибке дважды оросила себя духами?

При виде Грэйси теперь уж так сразу и не припомнишь, какой эффект она производила двадцать лет назад, когда пришла к нам. Словно танцовщица в черных чулках в сеточку, во фраке и цилиндре, которую передают из потных рук в потные руки над головами сплошь мужской публики. Джейкоб Роуз, в ту пору заведующий кафедрой, а ныне декан, говаривал, что все мужчины университета хотели бы трахнуть Грэйси, за исключением Финни, который хотел бы стать Грэйси. То было давно. Вряд ли сегодня мы смогли бы передавать ее друг другу над головами. И мы уже не те, что были раньше, и Грэйси вдвое больше себя тогдашней. Беда в том, что достаточно глянуть на Грэйси (или, в моем случае, нюхнуть ее парфюм), и сразу становится ясно: она-то хочет оставаться такой, какой была. Черт побери, это же понятно. Мы бы и сами хотели оставаться такими, какими были.

– Не могли бы вы перестать таращиться на меня? – Грэйси возмущенно обернулась ко мне. – Вы фыркаете, прекратите, будьте любезны!

– Кто? – спросил я.

– Ты! Вы! – Четыре голоса. Финни, Тедди, Джун, Илиона.

– Готов ли кто-то сообщить нам о ходе поисков заведующего? – спросил Финни. На нем, как всегда после весенних каникул, белый льняной костюм и розовый галстук, выгодно подчеркивающий свежий карибский загар. Несколько лет назад Финни отрастил пышную седую шевелюру и повесил на стену в своем кабинете большой цветной портрет Марка Твена, чтобы позировать на его фоне.

– Топчемся на месте, – доложил я.

Поиски нового заведующего кафедрой шли примерно так, как ожидалось. В сентябре нам дали отмашку. В октябре напомнили, что ставка пока не выделена. В декабре скрепя сердце разрешили представить короткий список и приступить к собеседованиям. В январе запретили кого-либо приглашать. В феврале напомнили о моратории на прием новых сотрудников и предупредили, что едва ли он будет нарушен ради нас даже для того, чтобы нанять нового главу кафедры. К марту все кандидаты, кроме шестерых, либо нашли себе другое место, либо предпочли оставаться там, где работали до сих пор, чем связываться с людьми, способными так запутать процесс отбора соискателей. В апреле декан попросил сократить список до трех человек и пронумеровать. Сокращать список уже не было необходимости: из двухсот человек, подававших заявки и резюме, как раз трое и оставалось.

– Декан оказывает необходимое давление? – вот что желал выяснить Финни. И выяснить это следует мне, по его мнению, поскольку я дружу с Джейкобом Роузом. Отсутствие у меня конкретной информации служило в глазах Финни очередным доказательством (если в доказательствах была еще нужда), что я умышленно срываю поиски нового заведующего, поскольку с самого начала высказывался на эту тему неодобрительно. Я говорил, что наша кафедра пребывает в таком раздрае, за многие годы мы до такой степени обозлились друг на друга, что звать нового заведующего извне нас побуждает одно-единственное соображение: лишь бы не отдать бразды правления одному из нас. Мы не нового заведующего ищем, а жаждем кровавого жертвоприношения. После того как я высказал свое мнение вслух, Финни заподозрил, что декан и я втайне пытаемся саботировать и поиски нового заведующего, и демократические принципы нашей кафедры.

– Куда точнее будет сказать, что давление оказывают на него, – отчитался я.

– Он слюнтяй! – бросила Джун, хотя она и Тедди тоже дружат с Джейкобом.

– Или она, – сказал я.

Илиона вскинул голову, озадаченный. Это ведь его реплика. Неужели он упустил возможность ее произнести?