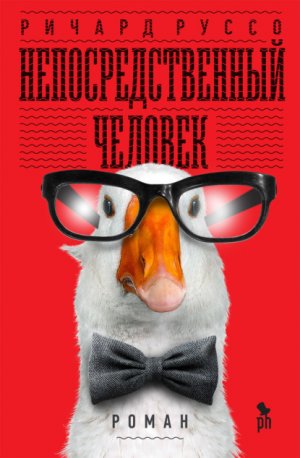

Непосредственный человек Руссо Ричард

– Он слишком поглощен собой, чтобы тратить свои чувства на других. Не веришь мне, спроси мою мать.

– Она звонила, пока тебя не было. Просила заглянуть к ней завтра до ее отъезда.

– Так и сделаю.

– Ты не мне, ты ей это скажи.

– Ладно, – сказал я, сдаваясь. – Кстати, Джули говорит, я не замечаю, когда ты грустишь. Ты правда грустишь?

– Изредка.

– Когда?

Она поднялась и подошла ко мне, поцеловала меня в лоб. Ворот халата распахнулся, я увидел, что на Лили нет белья, и мне пришло в голову, что этот поцелуй, этот соблазнительный вид, густой, дурманящий аромат пены для ванны, который мне удалось учуять, – все это, возможно, не что иное как приглашение. Когда мужчина вроде Уильяма Генри Деверо Младшего спрашивает свою жену, бывает ли ей грустно, именно такое приглашение он жаждет получить вместо ответа. Такие вещи случаются между мужем и женой, даже если они провели в браке без малого тридцать лет. Не вижу причины, почему бы этому не произойти между мной и моей женой нынче ночью.

– Я грущу, когда у меня месячные, как сейчас, – ответила она, сразу подсказав мне причину, почему этому не произойти, а потом, более серьезным тоном: – И мне грустно видеть тебя таким растерянным, Хэнк. – И провела пальцами по моим редеющим волосам, остановившись на маленьком шраме, появившемся после столкновения с балкой гаража.

– Ойй! – Я сделал вид, что это место еще очень чувствительно, что моя жена причинила мне боль, хотя ничего такого не было.

Странно, за миг до этой выходки я готов был уткнуться лицом в вырез халата, глубоко вдохнуть свежий аромат ее кожи, признаться, как бы мне хотелось, чтобы именно в эти выходные Лили не уезжала в Филадельфию. А вместо этого я вздумал притвориться, будто меня ранит ее прикосновение, – прикосновение женщины, которая все эти годы так легко и с таким пониманием дотрагивалась до меня. Она выпрямилась, глянула на меня с разочарованием, словно в точности знала, какой выбор я только что сделал и почему. Если она действительно знала почему, то знала больше, чем я сам.

Миг спустя за Лили закрылась дверь и я остался наедине с Оккамом, который, наконец я учуял, чем-то вонял.

Глава 5

Наутро мы подрулили к Современным языкам и остановились возле моего старого бледно-голубого «линкольна», одинокого в дальнем углу парковки, как рухлядь, брошенная умирать. Да и я чувствовал себя не лучше. Глаза выпучены от недосыпа – накануне я долго читал, а когда наконец уснул, мне многократно виделось, как я скольжу задним ходом в своем «линкольне» с заснеженного взгорка Приятной улицы. К тому же вернулась простуда, которую я пытался скрыть от Лили, предсказавшей, что вечерняя пробежка этим и кончится. Я принял антиаллергическое, и нос начал подсыхать, но зато слегка кружилась голова. Перед выходом из дома я помочился, но мне уже нужно было опять. Мне многое хотелось бы сказать жене в момент расставания, и я подумывал, не признаться ли, что у меня, похоже, сформировался первый камень. Лили осталась бы дома, если бы я попросил, – а это значит, что я не посмею об этом попросить. Так что я сказал лишь:

– Выглядишь прекрасно. – Это была чистая правда. – Я бы тебя нанял.

– Спасибо, – ответила она, и в ее голосе прозвучала искренняя благодарность. Сама идея, что Лили едет на собеседование, вызывала у меня изумление. Проработав пятнадцать лет на постоянном контракте, я с трудом представлял себе, как это – вновь оказаться в ситуации, когда тебя оценивают.

– Передай от меня привет Анджело. И позвони, прежде чем поедешь к нему. Он способен пристрелить тебя у двери, если застанешь его врасплох.

С тех пор как отец Лили бросил пить, он пал жертвой паранойи, впервые, видимо, заметив, во что превратился его район.

– Я звонила ему пару раз вечером и утром снова, – ответила Лили. – Но все время натыкаюсь на автоответчик.

– Анджело обзавелся автоответчиком?

– Лишь бы не начал опять пить.

– Мне он больше нравился, когда пил, – сказал я, хотя и знал, что говорить этого не следует. – По крайней мере, он был счастлив.

– А еще он мочился кровью, Хэнк. Его алкоголизм – вовсе не повод для веселья.

– Его трезвенность тоже не повод, – сказал я.

Еще одна дурная реплика, а поскольку ссориться мне вовсе не хотелось, я вышел из машины, захлопнул дверь, подошел со стороны Лили. Она опустила окно, как я подумал, чтобы меня поцеловать, но оказалось – чтобы лучше ко мне присмотреться.

– Будь осторожен, хорошо? Я что-то тревожусь. Не могу предугадать, где застану тебя, когда вернусь, в больнице или в тюрьме.

Лили обожает оставлять на прощанье какое-нибудь пророчество.

– В тюрьме? – удивился я.

Наклонился поцеловать ее, и, перед тем как наши губы встретились, она спросила:

– Когда у тебя встреча с Дикки Поупом?

– Сегодня после обеда? Нет, завтра. – По правде говоря, я не помнил. – Инструкции?

– Будь самим собой. Будь тем мужчиной, за которого я вышла замуж.

Наши губы встретились.

– Так кем из двух? – спросил я. – Определись.

За ночь на двери корпуса современных языков появилось два объявления: одно – об ослином баскетболе, администрация против преподавателей, на следующей неделе, второе – об отмене запланированных на утро субботы учебных стрельб для резервистов. Причина? Патроны не подвезли. Эти два объявления наглядно демонстрировали, насколько университет изменился с тех пор, как двадцать с лишним лет назад здесь появился молодой, бородатый, радикально настроенный преподаватель английской литературы Уильям Генри Деверо Младший. В ту пору такие объявления были немыслимы. Теперь трудно себе представить, чтобы кого-то они возмутили. ЦРУ вербует сотрудников прямо в кампусе; доценты и профессора седлают одетых в памперсы ослов и устраивают пародию на спортивную игру, на учреждения высшего образования, где предположительно царит интеллектуальная жизнь, и на самих себя – корабль их достоинства давно отчалил. Лично я предвкушал этот матч. Верхом на осле ни возраст не помеха, ни проблемы со скоростью. Да я хоть из жопы пульнуть мячом могу.

– Конечно, можешь, – раздался голос у меня за спиной.

Я обернулся и увидел Майка Лоу, мужа Грэйси, – я загораживал ему дверь. Значит, так оно и есть: я разговариваю сам с собой и этого не замечаю.

– Симпатичный нос, – сказал Майк.

Лоу – сутулый, с всклокоченной бородой – самый угрюмый на вид обитатель нашего кампуса, а конкурс тут немалый. Мы смотрели друг на друга – двое смущенных мужчин среднего возраста, каждый подозревал, что должен извиниться перед собеседником. Глупо, если подумать. Майк не может отвечать за поведение женщины, с которой состоит в браке. И если я повздорил с Грэйси и довел ее до того, что она применила ко мне насилие, то извиняться мне следует перед ней, а не перед ее мужем. И все же вот мы стоим, охваченные общим – скукоженным – чувством. Впрочем, у мужчин нашего возраста почти все эмоции такие – скукоженные.

– Говорят, я сам напросился, – признал я.

– Мне сказали то же самое, – сообщил Майк. – На твоем месте я бы поостерегся. Мне кажется, она вышла на тропу войны.

Я кивнул. Мы пожали друг другу руки. С какой стати понадобилось пожимать друг другу руки – загадка и для меня, и для Майка Лоу.

– Загляни вечером, в бильярд сыграем, – пригласил он, как делает всегда при случайных встречах.

Последние пять лет Майк обустраивал подвал своего дома, установил там бильярдный стол, мишень для дротиков, музыкальный автомат с песнями пятидесятых годов и бар. Ходят слухи, что он постоянно держит в запасном холодильнике бочонок пива, и о его одиночестве можно судить по тому, что вопреки всем этим приманкам очень мало кто из коллег готов составить компанию этому страдающему от серьезной депрессии человеку.

– У меня теперь отдельный вход, – добавил он, еще одна грустная приманка. Я могу заглянуть к нему, не наткнувшись на его жену, вот что он хотел сказать. Да, мне следовало бы его навестить. Я же был шафером на его свадьбе – как давно? Пятнадцать лет прошло или больше? Теперь он именует тот день Черной субботой.

– Как дела внизу? – спросил я. На этаже под кафедрой английского языка и литературы располагаются французский, испанский, немецкий, итальянский и классические языки.

– Чушь, вздор, злоба и всякая фигня, – ответил он. – Как и у вас.

– В Ватикане побывал? – спохватился я, вспомнив, что Майк возглавляет направление испанского языка. – Список составить велели?

Он покачал головой:

– На испанском нас всего трое. Я слышал, у Сергея была приватная встреча, но он все отрицает, хрен.

Сергей Браха – глава кафедры иностранных языков, которая состоит из одного-единственного отделения.

– А ты что думаешь?

– Я бы не удивился, – вздохнул он. – У Грэйси и сомнений нет. Может, она что-то знает, она лижет задницу Засранцу Дикки.

– Слава богу, ты и я чисты, – сказал я, придерживая дверь, чтобы он мог пройти.

– Только в итоге торчим перед закрытой дверью и разговариваем вслух, когда рядом никого нет.

В этот час коридор на этаже английского языка и литературы пуст, в кабинетах темно, нет никого, за исключением тех преподавателей, кому навязали пару в восемь утра, и Финни, который требует ставить его пары в восемь утра пять дней в неделю из семестра в семестр. Тедди и Джун видят в этом требовании еще один симптом глубокой извращенности Финни, но я знаю, что дело не в этом. Он во многих отношениях самый рациональный член нашего безумного оркестрика – по крайней мере, если согласиться с теми предпосылками, из которых он исходит. Забирая первые утренние и последние дневные пары, навязывая студентам обязательное посещение и посвящая первые три недели занятий разбору видов и подвидов определительных придаточных, Финни каждый семестр уполовинивает свою нагрузку. На второй неделе студенты начинают дезертировать, и к концу семестра в семинаре остается семь-восемь человек из положенных двадцати трех. Таков, утверждает он, если ему предъявляют претензии, итог подлинных университетских стандартов, применяемых со всей справедливостью.

С десяти утра до четырех часов дня тянется долгий праздный день Финни. Обычно он проводит два часа за обедом в «Шератоне» на другом конце города, по слухам – в обществе одного-двух студентов мужского пола, которые ему приглянутся. Этот слух, как и все университетские слухи, вызывает у меня сомнения. С тех пор как Финни вернулся к лекарствам и гетеросексуальности, он поддерживает имидж традиционной ориентации, часто являясь на кафедральные мероприятия в сопровождении женщин, как будто это может стереть коллективное воспоминание о его двухнедельной карьере трансвестита.

Случилось это под конец войны во Вьетнаме. Возможно, как раз вывод войск из Вьетнама побудил Финни разорвать узы брака, и при этом он сделал умозаключение, что если может обойтись без жены, то, вполне вероятно, обойдется и без лекарств. В последнем пункте он явно заблуждался. В первый день без лекарств он сделался болтливым и добродушным, что само по себе пугало, не говоря уж о подведенных глазах и туши на ресницах. На следующий день, когда остатки химических средств вышли из его организма, Финни явился в полном оперении: черное шелковое платье, туфли на шпильках, жемчуга. По длинным коридорам корпуса современных языков разносилось его приветствие: «Добрый день всем, мои дорогие! Какой славный денек ниспослал нам Господь! Распахните окна!» Тедди, бывший тогда главой кафедры, заперся в кабинете, который ныне занимаю я, и отказался выходить. За исключением Тедди, Финни ухитрился зайти почти к каждому члену кафедры.

Свет не видел еще мужчины, одетого женщиной и преисполненного большей радости жизни, чем избавившийся от психотропных средств Финни.

– Надо выпустить на волю дракона! – объяснял он всем и каждому. – Выпустить, и точка. Пусть летит прочь и разоряет чужие королевства. Пусть летит прочь! – гремел он, покачиваясь на шатких каблуках, от восторга у него потекли слезы и потекла тушь.

– Убирайтесь из моего кабинета или я стяну с вас чулки и ими же вас удушу! – пригрозил Пол Рурк.

Джун Барнс ограничилась замечанием, что жемчуга до пяти вечера не надевают. И лишь Билли Квигли, прежде не выносивший Финни, вроде бы ему обрадовался. Он усадил его и щедро угостил содержимым своей фляги.

– Случалось мне пить с бабами и пострашнее тебя, – уведомил он коллегу и тут же уточнил: – Ну, ненамного страшнее.

Но свободе и счастью Финни был сужден недолгий срок. К тому времени, как последний моряк вскарабкался в вертолет, взлетавший с крыши американского посольства в Сайгоне, будущая бывшая жена уложила Финни в больницу, и его залечили обратно в мрачную гетеросексуальность и мужской костюм. После месячного отпуска по болезни он явился в корпус современных языков с полудюжиной новых упражнений для различения видов определительных придаточных и с тех пор не доставлял никаких хлопот, если не считать проблемой высокомерный непрофессионализм и выжигающую мозги скуку на занятиях.

Я остановился перед аудиторией и заглянул в маленькое окно в двери. Тихий и монотонный голос Финни не позволял разобрать, что он там талдычит. У его студентов мрачный вид обитателей концлагеря. За контрольную минуту шестеро из одиннадцати посмотрели на часы, четверо зевнули, один вздрогнул и пробудился от сна. Всего пятнадцать минут с начала пары. К тому моменту, как контрольная минута завершилась, кто-то из студентов заметил мое лицо в раме дверного окошка. Потом и другие заметили, но только не Финни. Некоторые студенты учатся также и у меня, и они принялись закатывать глаза и гримасничать, как бы призывая меня в свидетели: «Видите, что творится? Почему никто не принимает меры? Почему вы ничего не делаете?» Я ответно закатил глаза. Потому что потому.

Мне казалось, я смогу уйти потихоньку, но за спиной у меня отворилась дверь и послышались шаги.

– Это оскорбление, – прошипел Финни мне вслед.

Я обернулся к нему. Как всегда весной, восхитительный вид – белый костюм, розовый галстук, белые туфли.

– Финни! – сказал я. – Que pasa?[7]

Его загар сделался гуще от прилива крови.

– И это тоже, – возмутился он – в общем-то, справедливо.

В прошлом году Финни, некогда закончивший аспирантуру в Пенне, но так и не написавший диссертацию, сделался гордым обладателем степени доктора наук Американского университета Сонора – учреждения, функционирующего, как мы установили, исключительно в форме дипломов на фирменных бланках и почтового ящика в Дель-Рио, штат Техас. Когда-то там, если не ошибаюсь, обитал Вулфман Джек.

По чести, не следовало дразнить Финни. Знаю-знаю. Вчера я так же изводил Грэйси на собрании комиссии по кадрам, и закончилось это увечьем носа, который сейчас свербит, как больная совесть.

– Я знаю, ты не уважаешь ни меня, ни других коллег, – шипел Финни. – Но я не позволю высмеивать меня в присутствии студентов.

Я поднял руки в знак капитуляции:

– Финни…

– Держись подальше от моей аудитории, или я подам жалобу. Если понадобится, получу судебный ордер.

– Я веду занятия в той же аудитории, – сказал я (чистая правда). – Вряд ли суд может запретить мне вход в помещение, где я преподаю.

На миг он задумался.

– В те часы, когда я там, – уточнил он совершенно серьезно.

– А! Разумеется! Если так – ладно, – согласился я, как бы в восторге от того, что недоразумение разрешилось. – Только один вопрос.

Он остановился у двери аудитории, пальцами сжимал ручку двери.

– Что еще?

– Как тебе удалось замыть кровь?

– Костюм, который ты имеешь в виду, находится по твоей милости в химчистке.

По моей милости?

– У тебя два одинаковых белых льняных костюма?

– Это запрещено законом?

– Разве что законом природы.

– Будет лишь справедливо предупредить тебя, что часть вечера я провел в телефонных переговорах. Среди коллег складывается достаточно единодушное мнение, что нынешний заведующий кафедрой нас не устраивает.

Я не сдержал смешок.

– Напомни мне хоть один случай за последние двадцать лет, когда такое мнение не складывалось бы.

Рейчел, секретаря нашей кафедры, я застал перед компьютером. Как и Финни, она приходит на работу нарядной. В отличие от него, она не пользуется духами. Рейчел – одна из полудюжины университетских сотрудниц, в которых я мог бы влюбиться, если бы не следил за собой. По большей части это женщины в возрасте от тридцати с хвостиком до сорока с хвостиком в браке с недостойными их мужчинами. (Я оцениваю этих мужчин так же, как Тедди оценивает меня.) Муж Рейчел, с которым она недавно разъехалась, – чрезвычайно самодовольный местный житель, часто работающий на железной дороге и столь же часто увольняемый. Его внутреннее эмоциональное равновесие ничто не нарушает, разве что жена с собственными честолюбивыми устремлениями могла бы его поколебать, и вот невезуха: именно такой женой оказалась Рейчел, которая не только работает секретарем на кафедре и растит сына Джори, но еще все последние десять лет этого убогого брака втайне писала рассказы и собиралась с духом, чтобы показать их мне. В этом году я помогал ей редактировать, учил маленьким секретам ремесла. Кроме некоторых приемов, учить особо нечему, все необходимое – сердце, голос, зрение и ритм повествования – уже при ней, дар интуиции.

Прошлой осенью, взволнованная, обнадеженная моим откликом на новый рассказ, она допустила ошибку: передала мои слова мужу и предложила ему тоже прочесть рассказ. Это заняло у него почти весь вечер, отчитывалась она: сидел в своем кресле, продирался медленно от фразы к фразе, то и дело отрывался от текста и зыркал на нее. Закончив, он встал, почесался вдумчиво и сказал, что я пытаюсь заманить ее в постель. В сфере литературной критики он, похоже, придерживается минимализма.

Рейчел удивил мой ранний приход. Всего двадцать минут девятого, в ближайшие два часа меня тут не ждали. Официально Рейчел работает с полвосьмого до полчетвертого, потом едет забирать сына из школы. Я не думал, что она в самом деле приходит так рано, но, видимо, да, раз она уже здесь. Увидев мой нос, который со вчерашнего дня сделался еще страшнее, она заметно вздрогнула и, судя по ее испуганному взгляду, подумала, что история увечья наверняка еще ужаснее, чем оно само.

– Рейчел! – сказал я, наливая себе кофе. – Вы на работе.

Она молча смотрела на меня, и я понял, что именно такую реакцию я втайне надеялся вызвать у Лили, которая за годы совместной жизни научилась принимать все происходящее со мной с полной невозмутимостью. Нет причин, почему бы жене не относиться так к мужу, но все-таки это разочаровывает, особенно мужчину вроде меня – любителя мутить и возмущать.

– Засиделся вчера над хорошей книгой, – сказал я.

– Вот как? – спросила она.

Я видел, что ей хочется думать, будто я намекаю на ее напечатанные на машинке рассказы, которые она мне вручила пару недель назад, но и поверить в это не решается. В голосе – мучительная надежда.

– Давайте пообедаем вместе, – сказал я, – и я вам все расскажу.

Нет, я не пытался заманить Рейчел в постель, вопреки опасениям ее мужа-минималиста, но я в некотором смысле провел с ней вечер, так что обед станет платонической наградой.

– У вас обед с деканом? – сказала она, приподнимая напоказ розовый клейкий листок-напоминалку.

Почти все высказывания Рейчел звучат как вопрос. Неспособность понизить к концу фразы интонацию вызвана отчаянной неуверенностью в себе, недостатком самоуважения. Рейчел работает на кафедре вот уже почти пять лет и только недавно перестала отпрашиваться, чтобы сбегать в дамскую комнату и поблевать, когда кто-нибудь ей нагрубит. По словам Рейчел, теперь рвотный рефлекс вызывает у нее только Пол Рурк, и я стараюсь ее убедить, что это вполне естественно.

Я взял у нее записку, просмотрел скудную информацию. В левом верхнем углу проставлено время: семь тридцать.

– Что Джейкобу понадобилось спозаранку? – вслух удивился я. Если декан появляется в своем кабинете до полудня, ничего хорошего не жди. Я дружу с Джейкобом и знаю, что он платит за обед лишь в тех случаях, когда надо как-то смягчить скверные новости.

– Что-нибудь еще?

Рейчел неохотно передала мне еще две записки, словно предпочла бы меня пощадить, будь она вправе. Я забрал их с собой в кабинет, закрыл дверь. Первая записка от Грэйси: просит выделить ей время для встречи после обеда. Никаких извинений, ни сожаления о том, что она изувечила заведующего кафедрой. Вторая – от представителя профсоюза Герберта Шонберга, который неделями вымаливает аудиенцию, вероятно, чтобы обсудить мои недочеты в роли руководителя кафедры, – должность, на которую меня избрали именно благодаря тому, что отсутствие у меня административных талантов вошло в легенду.

Никто ни на миг не допускал и мысли, что я попытаюсь что-то сделать. Никому и во сне бы не привиделось, что я найду бланки, необходимые, чтобы сделать это что-то. Весь университет считает меня вопиющим профаном в оргвопросах. Отчасти это связано с тем, что двадцать лет я громко и публично повторяю: наши общие беды вызваны не столько политикой, сколько отсутствием воображения и доброй воли. Неспособность лавировать плюс извращенная склонность становиться порой на сторону врагов (этим я сильно огорчал Тедди, когда тот возглавлял кафедру, поскольку мой голос часто оказывался решающим), невнимание к интригам и махинациям, а также провалы в краткосрочной памяти сделали меня в глазах коллег идеальным компромиссным кандидатом на роль временного заведующего нашей безнадежно разделенной кафедрой. Много ли вреда могу я причинить за год?

Как выяснилось, могу изрядно, опираясь на Рейчел. Никто не предвидел, что может произойти, если к такому, как я, приставить компетентного секретаря, знающего, где эти бланки и как их заполнять, кому и в какой момент посылать. Падение Тедди, после шести лет руководства кафедрой, было вызвано злоупотреблением властью, чем все справедливо были возмущены, – и это несмотря на его постоянную приторную «дипломатию». Правила, четко прописанные в уставе кафедры, по сути своей (если соблюдать их буквально) эгалитарны и превращают руководителя в беспомощного посредника, если он окажется настолько глуп, что станет подчиняться уставу. Тедди, разумеется, вовсе не собирался подчиняться уставу, лишь делал вид, и сам факт, что это обнаружилось только через шесть лет, убедительно свидетельствует о его административных способностях, а также о том, как отчаянно Тедди желал сохранить эту должность, избавлявшую его от значительной части академической нагрузки.

И наоборот: поскольку я вовсе не желал эту должность, я не видел надобности действовать тайком. И пусть все думали, что даже года не хватит, чтобы перевернуть кафедру вверх тормашками, я им показал, что достаточно и двух семестров – при условии, что заведующий не слишком чувствителен к насмешкам, поношениям и угрозам. Кто мог предугадать, что я решусь подорвать те самые принципы эгалитарной демократии, которые держали нас всех в вечном нездоровом возбуждении вот уже больше десяти лет?

Ну, всякий, кто меня знает, мог бы это предугадать, но они не сумели. Вот уже на исходе академический год, в начале которого я принял бразды тиранической власти, но меня так и не удалось обуздать – несмотря на поток ядовитых посланий декану, главному администратору кампуса и в студенческую газету, и это я еще не принимаю во внимание подметные письма, прилетающие ночной порой в кафедральный почтовой ящик, и неиссякаемый поток официальных посланий, многие из которых грозят судебными исками, если я сейчас же не прекращу то и не оставлю сё. В общем и целом, как говаривал Гек Финн, веселье что надо.

В приемной зазвонил телефон, и я с помощью переговорного устройства уведомил Рейчел, что я только что вышел, а чтобы не заставлять ее лгать, так и сделал. Нет у меня желания общаться в такую рань с кем бы то ни было.

В том числе с Билли Квигли, который отловил меня в коридоре, пока я искал ключ, чтобы запереть дверь кабинета. Билли направлялся в свой собственный кабинет, сидеть там до пары, начинающейся в девять. Вид у него был такой, словно до трех часов ночи он пил, а потом еще час-другой свистел в пустую бутылку.

– Ты входишь или выходишь? – осведомился Билли.

– Сам не знаю, – ответил я. – Пойдем выпьем кофе в студенческой столовой.

Он скривился. Кажется, идея пить кофе показалась ему оскорбительной.

– Я получу следующей осенью дополнительные часы или как?

– Сегодня я обедаю с деканом, – сказал я. – Кто знает? Может, выкроим бюджет.

– Да к дьяволу бюджет! – рявкнул Билли, искренне обозлившись на мою дешевую уловку. – Речь идет о жалких трех косарях, не о тридцати. Не тычь мне в нос бюджетом.

Я всем сердцем ему сочувствую. Бюджетный данс макабр, ежесеместровый этот ритуал, нелеп. Нет никаких разумных причин, почему нельзя нам сообщить заранее, будет ли достаточно денег на финансирование нужного количества семинаров творческого письма для первокурсников. Но требовать разумных причин и есть ошибка логики.

– Как я уже сказал тебе вчера вечером, я делаю все, что могу.

– Вчера вечером – это ты о чем?

Билли Квигли забыл, что звонил мне, и, судя по озадаченной и воинственной гримасе на опухшей физиономии, он ничего не помнил ни о самом разговоре, ни о том, что завершили мы его дружески, даже сентиментально.

– Билли, – сказал я. – Хорошего тебе дня.

– Хэнк, – сказал Билли Квигли. – Тебе самого паршивого.

Глава 6

До студенческого центра рукой подать, но теперь дорога удлинилась из-за обширных раскопок – летом тут вырастет новый колледж технических наук. Церемония начала строительства намечалась в первую неделю месяца, но одна из шишек, наш конгрессмен, спускаясь по трапу чартерного самолета и приветливо помахивая рукой на камеру – воображаемым избирателям, оступился на первой ступеньке и сломал себе лодыжку на второй, из-за чего церемонию начала строительства вынужденно перенесли на сегодня, когда котлован уже выкопан. Придется искать такой угол съемки, чтобы огромная яма не попала в кадр, когда конгрессмен символически поднимет на лопату «первый ком земли».

По правде сказать, эта ямища пробуждает во мне тревогу, и не потому, что конгрессмен от Пенсильвании пал, исполняя свой долг по пути на официальную церемонию. Возможно, говорю я себе, нехорошее предчувствие связано с тем сюрпризом – копией моего собственного дома, – который вырос на моих глазах из предыдущего котлована, и вид нового котлована вызывает у меня страх перед очередными сюрпризами. Хотя, казалось бы, эта яма в земле должна меня ободрять. Все кампусы университета боролись за этот колледж, а заполучили его мы – явное поощрение в наши скудные времена.

Скоро зальют бетонные опоры, из земли вверх полезут стены, летний воздух наполнится стуком отбойных молотков, пением дрелей и голосами людей, которым необходимо срочно донести до товарищей жизненно важную информацию («Голову береги нах!»), когда закачаются в пыльном воздухе стальные балки.

Все это совершенно естественно будет расти из пока неосвященной, но уже несомненной дыры в земле, и все это означает, что слухи о надвигающейся чистке преподавательских рядов попросту не могут быть правдой. Даже университетские администраторы не настолько глупы, чтобы потратить миллионы на новый корпус в тот самый год, когда собираются разорвать постоянные контракты, ссылаясь в свое оправдание на финансовые трудности. А вдруг они вовсе не собираются строить здесь новый корпус? Пригласят всех преподавателей выпить «Кул-эйд» после баскетбольного матча на ослах да и закопают в братской могиле. Такой сценарий тоже соответствует известным фактам, и пусть через века до меня донесся смешок Уильяма Оккама, этот звук не рассеял моих подозрений. В данный момент котлован гораздо больше похож на могилу для тупых сотрудников университета, чем на новый, супероснащенный технический центр, и я не удержался от нервозной улыбки при мысли, что администрация могла бы одним ловким финтом избавить всех нас от страданий.

На дальнем берегу пруда, там, где под высокими деревьями легче укрыться от ветра, жмутся тридцать-сорок уток и гусей. Сейчас как раз время птичьих миграций, но эти-то живут в кампусе круглый год, на постоянном контракте, всем довольные, питаясь попкорном и прочей ерундой, которой с ними делятся студенты. Слишком жирные, чтобы пуститься в полет, и, как говорится, слишком уродливые, чтобы думать о любви. Сидят на берегу неподвижно, словно забытые манки.

Их легко обмануть: они давно позабыли верные свои инстинкты, слишком часто поддаваясь низменным соблазнам. Головы вращаются, в то время как тушки неподвижны, и стоит мне вынуть руку из кармана и прикинуться, будто я рассыпаю по берегу попкорн, птички устремляются ко мне, клином переплывают ровную гладь пруда. Мне бы хотелось, чтоб они были сообразительнее, умели с того берега разглядеть, что я ничем их не угощаю. От охотников я слышал, что утки умные, у них замечательное зрение, они сверху, в полете, различают малейшее движение на земле – например, видят глаза охотника.

Если это так, то наши утки – деревенские идиоты. Вот они вперевалку выходят из воды и топчутся на коричневой траве в поисках того, что я будто бы им бросил. Видят же, что ничего нет, и все равно ищут. Протестующе гогочут, все громче, крещендо. Среди уток трое крутых с виду белых гусей, один из них, самый высокий и элегантный, подходит ближе и шипит на меня, широко раскрыв клюв, темная беззубая щель выглядит неожиданно угрожающей. Белая грудь слегка подкрашена ржавчиной, это напомнило мне о том, как накануне я чихнул и капли крови полетели через стол.

– Финни! – обратился я к гневному гусю. – Que pasa?

Гусь снова зашипел, и я вынул руки из карманов, демонстрируя всей компании, что у меня при себе нет попкорна, черствого хлеба, сластей. Несколько уток соскользнули с берега в воду и медленно поплыли обратно, пару раз досадливо крякнув на прощанье. За ними последовали все остальные, оставив меня наедине с гусем, которого я назвал Финни.

– Зря ты меня попрекаешь, – сказал я. – Сам виноват.

– Профессор Деверо? – послышался чей-то голос у меня за спиной.

Это Лео, студент моего творческого семинара. Долговязый и неуклюжий, рыжеволосый, с длинной прыщавой шеей. Пару месяцев назад он поделился со мной, как с единственным, кто способен его понять, что ко всем прочим предметам он относится пренебрежительно, и не столько потому, что их преподают глупцы, сколько потому, что ему жаль отрывать время от творчества. Ему даже на еду и сон времени жаль. Он живет лишь ради того, чтобы писать.

– Есть немало других причин, чтобы жить, – сказал я. – Тем более в вашем возрасте.

– У меня нет, – заявил он непреклонно, словно подозревал, что я жду именно такого ответа, безоговорочной присяги на верность. – Все говорят, это одержимость, – добавил он, и лицо под рыжими волосами вспыхнуло. Он подписан на кучу журналов для писателей и читает все интервью с авторами. – Пишешь потому, что не можешь не писать. У тебя нет выбора.

– Конечно же, у вас есть выбор, – возразил я, не желая закреплять столь романтические представления о творчестве у юноши с весьма скромным даром.

– У меня нет, – повторил он. – Быть писателем – или не быть вовсе.

Разговор этот состоялся в феврале, а теперь уже настала весна и все расцвело (кроме таланта Лео). На семинаре мы привычно препарируем его рассказы. Сегодня он принес на обсуждение очередной опус, и я догадываюсь, что автору предстоят невеселые часы. А еще боюсь, что он спросит мое мнение, хотя я с самого начала запретил всем участникам семинара задавать этот вопрос. К счастью, сейчас Лео интересовало другое:

– С кем вы разговариваете?

– С гусем, – признался я.

Лео воспринял мой ответ с облегчением:

– Я-то испугался, не разговариваете ли вы сами с собой.

Кафетерий студенческого центра разделен на большую общую столовую и помещение существенно меньше – для преподавателей и сотрудников. Разделение чисто условное, никакими официальными табличками оно не обозначено, и все же студенты держатся в стороне от преподавательской зоны. В начале осеннего семестра какой-нибудь первокурсник забредал порой сюда, видел твидовые костюмы, разворачивался и поспешно отступал, как священник, угодивший в предбанник борделя. Через пару недель все новички уже знали и уважительно соблюдали границы нашего пространства. А вот я их границы так свято не берегу и частенько сажусь за столик в студенческой столовой.

В книжном киоске напротив кафетерия я купил «Зеркало Рэйлтона» и прихватил номер студенческой газеты, хотя ничего бодрящего никогда в ней не находил. Я просмотрел «Зеркало заднего вида» в надежде на продолжение истории Уильяма Черри – человека, который в начале месяца лег ночью на железнодорожные пути и лишился головы. В первой статье были намеки на какие-то пока не раскрываемые обстоятельства, но вполне возможно, что самая простая разгадка – отчаяние. Вместо продолжения, которое я хотел бы прочесть, мне подсунули раздел «мнений» со статьей моей матери – мать, как и сын, частенько появляется в этом издании. Нынче она критиковала департамент жилья и городского строительства, ответственный за высотное здание дома престарелых, где мать трудится волонтером, хотя половина обитателей этого дома ее моложе. Заодно мать решила разобраться с политикой департамента здравоохранения, направляющего психически больных пациентов в корпус, изначально предназначавшийся исключительно для граждан пенсионного возраста. Ошибочность этой политики мать проиллюстрировала случаем с юношей из Белльмонда, соседнего с нами города. Через две недели после того, как парнишку переселили из специализированного заведения, он поднялся на лифте на верхний этаж Башни Белльмонда, затем по лестнице на крышу, перелез через ограждение, оглядел мир с высоты и спрыгнул. Восьмидесятилетняя женщина, отдыхавшая у себя на балконе, видела, как он пролетал мимо, и слышала, как он грохнулся на капот припаркованной внизу машины с такой силой, что включилась сирена и вопила еще двадцать минут, пока дверцу в машине не разрезали «челюстями жизни» и не отключили сигнал. Моя мать, если я правильно понял ее мысль, утверждала, что престарелая женщина не должна быть свидетельницей подобных трагических событий. Психическим пациентам, которым не исполнилось шестьдесят пять лет, нужно предоставить другое здание, пусть оттуда сигают.

Наверное, мне тоже полагалось иметь свое мнение по этому поводу, но после маминой статьи я почувствовал, как меня растеребила ее логика. С мамой я почти никогда не соглашаюсь, слишком уж хорошо я ее знаю. И наверное, человек строгой морали не стал бы отвлекаться на второстепенные детали и задумываться, видел ли и юноша ту старуху, когда пролетал мимо ее балкона, и не опомнился ли он, заметив промелькнувшее в окне лицо – за миг до того, как заголосила сирена. В бытность свою писателем я бы, наверное, сумел оправдать подобные размышления, поскольку странные детали и неожиданные ракурсы и есть то, из чего строится впечатляющий рассказ, но сейчас подобные мысли свидетельствовали скорее об умственной расхлябанности, о недостатке сочувствия.

В студенческой газете куда больше смешного, хотя в основном юмор возникает неумышленно. За исключением первой страницы (университетские новости) и последней (спорт), это изданьице почти целиком состоит из писем в редакцию. Я просмотрел их – во-первых, проверяя, не упоминается ли мое имя, во-вторых, в поисках чего-то необычного, а по нынешним временам необычна любая тема за пределами несвятой троицы жалоб на недостаток эмпатии, сексизм и фанатизм. Пламенные и не всегда владеющие слогом авторы писем желают уведомить читателей, что выступают против всего этого. Коллективно они уверены, что праведное негодование искупает и даже перевешивает все изъяны пунктуации, орфографии, грамматики, логики и стиля. И культура теперь на их стороне.

На первой странице две большие статьи, одна о предстоящей сегодня официальной церемонии начала строительства технического колледжа, вторая извещает наше сообщество о том, что длившиеся год работы по удалению асбеста близки к завершению и остался лишь корпус современных языков. На фотографии рабочий, занимающийся удалением асбеста, в маске и спецодежде. Я всматривался в фотографию и пытался понять, каким образом этот мужчина, чье лицо и фигура полностью скрыты, может напоминать мне Уильяма Генри Деверо Старшего, родителя не только моего, но и Американской Литературной Теории, который после сорокалетнего перерыва собирается вернуться если не в жизнь своего сына, то, по крайней мере, в места, где тот обитает.

Но вместо того, чтобы вволю поразмышлять о возвращении У. Г. Д. Ст., я вытащил очередной опус Лео и принялся читать: нужно хоть бегло ознакомиться перед дневным семинаром. Рассказ, очевидно, был вдохновлен кинематографом (вернее, антивдохновлен). Призрак давно умершего убийцы возвращается каждые двадцать лет терроризировать один и тот же городок, живописно расправляясь с потомками тех местных жителей, кто сто лет назад приговорил его к повешению. Заключительную сцену можно считать кульминацией лишь постольку, поскольку, убив молодую женщину, чья единственная вина, похоже, заключается в склонности крутить динамо, призрачный убийца насилует ее труп. Убийство заняло один в меру длинный абзац, акт изнасилования растянулся на полторы страницы (строки через один интервал). К рассказу автор прикрепил записку от руки, адресованную мне лично. Лео выражал одно-два небольших опасения. Его беспокоило, не перестарался ли он в сцене изнасилования, а также он хотел меня уведомить, что повествование не закончено. Сначала задумывался небольшой рассказ, но вполне вероятно, это вырастет в роман. Под вопросом о сцене изнасилования я приписал: «Некрофилию всегда следует приглушать». И внизу последней страницы: «Обсудим».

– Хорошо, обсудим, – раздался голос у меня за плечом, и в этот раз, обернувшись, я увидел Мег, дочь Билли Квигли.

– Отрада усталых очей, – сказал я, приглашая ее сесть рядом.

И это правда: вроде бы ни у Билли Квигли, ни у его многострадальной жены не имеется особо удачных генов для передачи потомству, но все их дочери вышли красавицами. От красоты Мег только что дух не захватывает, и, как большинство по-настоящему красивых женщин, она ни на кого не похожа. Остальные сестры все более-менее одинаковы, словно юные актрисы мыльной оперы, но такое лицо, как у Мег, не надеешься увидеть вновь в том же столетии.

Она выдвинула стул и села напротив меня. В руках исходящая паром чашка чая и коричневый бумажный пакет, внутри него что-то похожее на теннисный мячик.

– Не знала, что в эстетике некрофилии действуют четкие правила.

Я откинулся к спинке стула и всмотрелся в девушку. У нее в пакете персик, вот что у нее там.

– Только что наткнулся на твоего старикана, – сказал я. – Выглядит не слишком хорошо.

– Даю ему год, – ответила Мег.

Она всегда отзывается об отце небрежно и жестко. Они бьются насмерть. Публичная позиция Мег: ее отец – идиот. Подозреваю, что приватное ее мнение существенно отличается от демонстрируемого прилюдно. Она побывала замужем за человеком, который недотягивал до уровня Билли, и теперь активно ищет мужчину, который мог бы сравняться с этим мерилом, но ей не слишком везет – по крайней мере, в Рэйлтоне. Эта ее активность – одна из причин раздоров с Билли. Однажды вечером посреди осеннего семестра мне на кафедру позвонил человек, искавший отца Мег, которая напилась и вырубилась в городском пабе. Этот человек хотел, чтоб Билли приехал за своей дочерью. Поскольку Билли в тот момент вел занятия и поскольку он прекрасно мог обойтись без таких новостей, я откликнулся на этот вызов, загрузил Мег на заднее сиденье «линкольна», отвез в ее квартиру, сгрузил на диван в гостиной и обратился в бегство, когда она, полупроснувшись, попросила раздеть ее и уложить в постель.

– Значит, пора тебе с ним примириться, – сказал я. – Ты же его любимица.

Мег покачала головой:

– Я охреневаю, когда попадаю к ним. Передать не могу, что творится в доме.

Но я вполне мог вообразить. Дом Квигли деградировал вместе со всем районом, краска облупилась, крыльцо сгнило, крошечная лужайка и даже обочина подъездной дорожки заросли сорняками. Когда Лили и я приехали в Рэйлтон, Билли жил в солидном районе среднего или чуть ниже среднего класса, там селились многие молодые сотрудники университета. Ныне это вотчина деморализованных работников железной дороги, они перебиваются то на пособие по безработице, то на государственные субсидии, их мародерствующие отпрыски гоняют по улицам до поздней ночи, забывая об уроках, которые им задает моя жена, и с нетерпением ждут, когда же подрастут настолько, чтобы, обзаведясь фальшивым удостоверением личности, вскарабкаться на барный стул рядом со своими унылыми родителями в безрадостном кабаке, в чьих темных окнах давно уж не меняли устаревшую рекламу пива.

– Думаю, он нуждается в моральной поддержке, вот и все.

– А кто не нуждается? – На миг жесткая маска свалилась, но тут же вернулась. – Сознавать, что самим своим существованием ты обязана чужой дури, не так-то приятно.

Я знал, что спорить ни в коем случае нельзя, разве что я хочу затеять скандал прямо тут, в студенческой столовой.

К ортодоксальному католицизму своих родителей Мег относится без капли снисхождения. После появления на свет десяти маленьких Квигли (а еще случилось три выкидыша) семейный врач предупредил миссис Квигли, что новая беременность поставит под угрозу ее жизнь, однако она и думать не хотела о каких-либо средствах контроля рождаемости, пока молодой приходской священник, недавно прибывший в Рэйлтон, не поговорил с ней с глазу на глаз и не убедил ее в том, что она свой долг выполнила и большего Бог не требует. Мег была пятой из десяти, и она постоянно твердила, что будь у ее родителей хоть одни мозги на двоих, они бы остановились на четвертом ребенке. Среди прочих качеств Мег это у меня тоже вызывало уважение: большинство людей предпочло бы захлопнуть дверь после того, как сами в нее протиснулись.

Поскольку я вел себя хорошо и не стал возражать, Мег предложила мне кусочек персика.

– Посмею ли? – спросил я.

– Вот в чем вопрос, – кивнула она.

И я не посмел, хотя, вероятно, проблема была не в моей отваге. Мег заигрывала со мной с того самого дня, как я отказался раздевать ее и укладывать в постель, и я отвечал на ее заигрывания, должно быть, потому, что мы оба видели в этом всего лишь флирт. Обоюдно считалось, что стать любовниками нам мешает только моя трусость. Мужчину моего возраста подобные намеки не могут не заинтересовать – заинтересовать почти достаточно, чтобы попытаться выяснить, посмею ли я, если бы не подозрение, что мои корчи доставляют Мег куда больше удовольствия, чем доставил бы секс. Корчась, я думал, что сам больше удовольствия получил бы от секса.

– Нет, – решила она наконец. – Нечего было так долго колебаться.

Доев персик, она с усмешкой протянула мне косточку:

– Вот! Было – и не стало.

– Есть и другие персики, – сказал я.

– Такого больше нет. Этот был самый-самый лучший.

Сожаления? Да, кое-какие у меня были.

Она встала:

– Пора на занятия. У меня будут курсы осенью?

– Надеюсь, – ответил я ей так же, как ее отцу. – Приложу усилия.

– Давно пора принять в профсоюз и нас, ассистентов.

– Рассчитывай на мой голос.

Она фыркнула, будто мои посулы недорого стоили в ее глазах. Возможно, ей было даже кое-что известно о шатком моем положении в профсоюзе.

– Что мой идиот-отец придумал для меня на этот раз – уму непостижимо!

– Что же?

– Снова отправиться на учебу и защитить диссертацию, – пробурчала она. – Обещает все оплатить.

– Вот придурок! – подыграл я.

Лицо ее омрачилось.

– Легче на поворотах! Это же мой старикан, а не кто-нибудь!

Глава 7

Кампус находится на окраине города, в пяти или десяти минутах езды от делового центра – в зависимости от того, удастся ли проскочить оба светофора на зеленый свет. Джейкоб Роуз назначил мне встречу в «Кеглерсе», в центре города, на полдень. В кампусе деканы не едят. Мы будем обедать возле дорожки для боулинга. «Кеглерс» находится по ту сторону железнодорожных путей, что делят город ровно пополам. В Рэйлтоне нет хорошей стороны, как нет и плохой. Действует другое правило: чем ближе селишься к железной дороге, тем хуже. В пору процветания, когда все поезда в Чикаго и далее на запад проходили через город один за другим, спастись от сажи и грязи можно было, только забравшись на холмы выше той линии, где оседала гарь. На нижнем ярусе дома зарастали слоями серой пленки. Ныне, хотя железная дорога почти мертва, остов делового центра все еще остается таким грязным и серым, что дожди его не отмоют, даже если будут идти месяц подряд, и весь город столь отвратен, что и здесь, и на уровне штата чиновники трудятся сверхурочно, изыскивая средства для того, чтобы завершить отрезок четырехполосного шоссе север – юг, которое пройдет мимо Рэйлтона. Строительство сулит вакансии хронически безработным служащим железной дороги, новое шоссе должно облегчить жизнь дальнобойщикам, избавить от пробок на узких улочках в центре города. В этом смысле шоссе прославляли как шанс на экономический расцвет для всего региона, однако после окончания строительства четырехполосный хайвей завершит изоляцию Рэйлтона: проезжающим мимо уже не придется ни останавливаться здесь, ни даже снижать скорость.

Я приехал заранее, однако Джейкоб Роуз был уже на месте. Более того, он вовсю уплетал сэндвич с солониной.

– Извини, – сказал он, когда я выдвинул стул для себя. – Пришлось втиснуть еще одну встречу на двенадцать тридцать, так что я поем и побегу. Попробуй солонину.

Эта часть обеденного зала нависает над расположенным ниже боулингом, из двадцати двух дорожек отсюда видно только две. Неуклюжий, медлительный малый в мешковато свисающих джинсах делает мерзкий сплит и орет:

– Мать твою так!

– Тебя здесь солонина привлекает или атмосфера? – поинтересовался я.