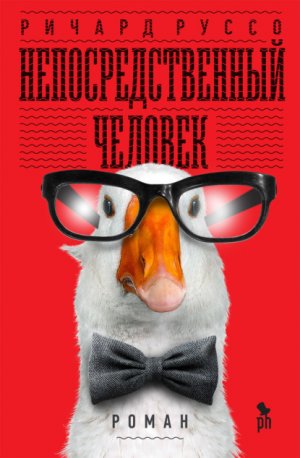

Непосредственный человек Руссо Ричард

– Что мы здесь делаем? – вопросил Тедди отнюдь не философски. – Почему бы не подождать, пока нам выделят ставку, а потом уж ранжировать кандидатов? У нас на это уйдет несколько часов, и нет гарантий, что вакансия завтра не будет отменена. В таком случае мы зря тратим время.

– Декан попросил нас определить рейтинг оставшихся кандидатов, – сказал Финни, – и, следовательно, мы займемся рейтингом.

Эффективно избавившись от здравого смысла, мы вернулись к бесконечным препирательствам по поводу трех оставшихся кандидатов. Дважды меня попросили перестать булькать. Трижды я опередил Кэмпбелла Уимера с репликой «или она». Похоже, никто уже не помнил, что изначально привлекло нас в этих кандидатах. По правде говоря, сомневаюсь, чтобы нас что-то привлекло: они уцелели после того, как мы выпололи все заявки, представлявшие для кого-то из нас личную угрозу. Пригласив выдающегося ученого, мы бы навлекли на себя нежелательное сравнение с нами, невыдающимися. Разумеется, этот аргумент никогда не произносился вслух, но мы предостерегали друг друга насчет того, как трудно будет удержать столь квалифицированного сотрудника. Проблема усугублялась тем, что мы воспринимали с подозрением любого приличного соискателя, проявившего заинтересованность в нас. Наверное, гадали мы, он (или она!) пока что ведет переговоры со своим нынешним университетом и использует наше приглашение лишь затем, чтобы выбить повышенное жалованье из его (или ее!) декана.

Грэйси рвалась непременно сократить список до двух человек, поскольку о третьем поступила тревожная информация.

– При нынешней нашей ситуации кандидатура профессора Трелкинда не может рассматриваться, – заявила она, сверяясь с пометками о недопустимости Трелкинда в своем огромном блокноте на пружине. На заседании кадровой комиссии Грэйс теребила эту пружину, выдернула отчасти наружу металлическую спираль и ее кривым, смертоносным концом счищала чешуйки лака с малинового ногтя большого пальца.

– Мы и так переукомплектованы специалистами по двадцатому веку, – напомнила она, – и нет никакой надобности во втором поэте.

Этот кандидат включил в резюме несколько поэтических публикаций в малых журнальчиках.

Непригодный Трелкинд всплыл в обсуждении потому, что в ноябре Грэйси болела гриппом и пропустила собрание, на котором могла бы заблокировать дальнейшее рассмотрение его кандидатуры. Сама Грэйси занималась британским двадцатым веком и только в прошлом году подготовила компьютерную верстку второго тома своих стихов. Если бы непригодный Трелкинд был избран, Грэйси пришлось бы делить с ним курсы, которые она давно считала своей законной вотчиной.

– И я также хотела бы напомнить, что этот соискатель – еще один белый мужчина, – завершила она, захлопывая свой блокнот и ставя тем самым точку.

– У нас уже есть поэт? – услышал я вопрос, который Уильям Генри Деверо Младший задал невинным тоном.

Тедди и Джун рассматривали свои ладони, уголки их губ слегка изогнулись в улыбке. У них хватало политических врагов, но Грэйси занимала одну из верхних строк в этом списке, поскольку участвовала в коалиции, которая свергла Тедди с должности главы кафедры.

– Это недопустимое замечание, – не слишком убежденно сказал Финни, и его отдающее мятой дыхание соединилось с духами Грэйси в адскую смесь.

– По-моему, следует вычеркнуть обоих кандидатов-мужчин, – сказал Илиона.

– Вы предлагаете не рассматривать кандидатов-мужчин? – удивился Тедди. – Просто по гендерному принципу?

– Вот именно, – ответил Илиона.

– Это было бы незаконно, – сказал Тедди, но интонация под конец пошла вверх, оставляя висеть в воздухе невысказанный вопросительный довесок: «ведь так?»

– Это было бы правильно, – уперся Илиона. – Это было бы морально.

– Мы не придерживались таких ограничений, когда нанимали вас, – напомнил ему Финни.

Финни признал свою ориентацию несколько лет назад, а потом отрекся и был особенно разочарован в юном коллеге. Он громче всех отстаивал кандидатуру Илионы, очевидно заключив на основании некоторых его реплик во время интервью, что Кэмпбелл Уимер – гей, а потом выяснилось, что Илиона всего лишь хотел дать понять, что ничего не имеет против геев, а также против чернокожих людей, и людей родом из Азии, и латиноамериканских, и коренных американских людей. Он бы даже предпочел, с политической и моральной точки зрения, быть одним из них, если бы выбор зависел от него. Не повезло парню.

– Вам следовало нанять женщину, – произнес Илиона. И чуть не расплакался, искренне убежденный, что нельзя было предпочесть его женщине с соответствующей квалификацией. – А когда я подам на постоянный контракт, вы должны голосовать против меня. Если уж тут, на английской кафедре, мы не дадим отпор сексизму, кто же тогда?

На этот раз даже я услышал свое бульканье.

– Я не поддерживаю предложение отвергнуть обоих кандидатов-мужчин, – прояснила свою позицию Грэйси. – Только профессора Трелкинда. Потому что нам не требуется еще один белый мужчина. Потому что нам не требуется еще один преподаватель литературы двадцатого века. Потому что нам не требуется еще один поэт. Это три существенные причины, а не одна.

Пока она произносила эти слова, я краем глаза видел, как Тедди качает головой – вероятно, потому, что он понимает меня и понимает Грэйси, и он знал, что Грэйси опять ставит мяч перед лункой и я сейчас выхвачу клюшку и вдарю.

– Кто наш первый поэт? – спросил я, ни к кому в особенности не обращаясь. – Напомните, будьте добры.

Блокнот со спиралью ударил меня в лицо с такой силой, что из глаз брызнули слезы. Все, включая Финни, который устанавливал на руководимых им собраниях эмоциональное равновесие, сравнимое с болтанкой пробки в полосе прибоя, так и вытаращились. В первый момент я не мог понять, почему блокнот, который Грэйси применила в качестве оружия, продолжает маячить перед моим носом. На один безумный миг мне померещилось даже, что она что-то написала на обложке и требует, чтобы я это прочитал. Скосив глаза, я пытался разглядеть надпись и лишь тогда сообразил, что Грэйси старается вернуть себе свой блокнот и каждый ее рывок отзывается острой болью у меня во всем лице и во лбу, а уж следом до меня дошло, что острый конец спирали воткнулся в мою правую ноздрю, словно рыболовный крючок, что я насажен на него, как лягушка, и тянусь через стол к Грэйси, будто неуклюжий поклонник за поцелуем.

Затем меня обступили со всех сторон – лиц я не различал сквозь слезы.

– О боооже! – услышал я голос Грэйси, и она выпустила из рук блокнот, словно тем самым могла полностью от меня отделаться, и пусть я забираю себе ее блокнот, если уж так этого хочу.

– Ужас какой, ужас какой! – твердил Илиона, как если бы его заставили присутствовать при таком обращении с белым мужчиной, какое он предпочел бы не видеть (даже по отношению к белому мужчине).

Наконец по моей подсказке Тедди отправили искать смотрителя, и к тому времени, как эти двое явились с набором острых кусачек, способных справиться с проволокой, остальные члены кафедры переместились в безопасное место у меня за спиной, потому что я дважды чихнул, обрызгав кровью общий стол и замарав льняной костюм Финни розовыми брызгами.

Все это Тедди теперь пересказывал моей жене и, надо отдать ему должное, на том историю не оборвал. Не зря же он преподает литературу – кое-что в нагнетании напряжения перед кульминацией он смыслит.

– И вот мы все снова сидим вокруг стола. – Он улыбнулся Лили. – Твой муж высмаркивает кровь в охапку коричневых бумажных полотенец из туалета. Грэйси балабочет про то, как ей жаль. Финни оттирает носовым платком свой костюм. И – ни за что не угадаешь, что тут сделал твой муж.

По выражению его лица я понял, что Тедди и впрямь уверен: хоть миллион лет ломай себе голову, никто не угадает, как поступил Уильям Генри Деверо Младший. Но он забыл, к кому обращается, – к женщине, которая прожила с Уильямом Генри Деверо Младшим без малого тридцать лет и которая считает, что знает его лучше, чем он сам знает себя.

– Наверное, предложил подытожить обсуждение, – ответила моя жена, даже не замешкавшись, и глянула на меня в упор, словно бросала вызов: посмей это оспорить.

У Тедди вытянулось лицо. Вид у него сделался такой, будто ему вторично заехали в пах.

– Точно, – кивнул он, голос сиплый от глубокого разочарования. – Так и сказал: «Давайте голосовать».

Моя жена тоже выглядела разочарованной – ведь нет особой доблести в том, чтобы предсказать очередную выходку мужчины, подобного мне.

– Ты же знаешь, как Грэйси относится к своим стихам. Почему ты так себя ведешь?

По правде говоря, не знаю. Я вовсе не собирался унизить Грэйси. По крайней мере, пока не завелся, потом-то это казалось вполне естественным, хотя я опять-таки не помню как и почему. Я вовсе не так уж плохо отношусь к Грэйси. Во всяком случае, не питаю к ней антипатии, когда о ней думаю. Когда я тут, а она там. Но вот когда она рядом и ее можно подколоть, удержаться я не могу. Так у меня происходит и с некоторыми другими коллегами, хотя заочно они вроде бы и не тревожат меня.

– В общем, – сказал Тедди, – я подумал, что лучше отвезу его домой. Пока он мне даже спасибо не сказал.

Дружба между Тедди и Лили в значительной мере основана на их общем убеждении в моей неблагодарности.

С моей точки зрения, я не такой уж неблагодарный человек, но я готов играть эту роль.

– Спасибо за что? – спросил я. – Благодаря тебе мой автомобиль остался на парковке для сотрудников. Лили придется отвезти меня в кампус, прежде чем она уедет в Филадельфию. Все ради того, чтобы явиться сюда и флиртовать с ней.

Тедди так покраснел, что Лили наклонилась к нему и поцеловала в щеку – от этого он и вовсе побагровел.

– Время от времени ужасно хочется, чтобы с тобой кто-нибудь пофлиртовал, – сказала она ему, хотя, похоже, эта ремарка была адресована мне.

– В Филадельфию? – спохватился Тедди.

– Собеседование, – объяснила она.

И тут он побледнел, вся вызванная смущением кровь отхлынула от его щек. Он переводил взгляд с Лили на меня.

– Вы, ребята, подумываете уехать?

– Нет. – Она похлопала его по руке. – Только никому не говори. Директор нашей школы в следующем году выходит на пенсию. Я хочу заставить школьный совет назвать преемника.

Облегчение на лице Тедди можно прочесть невооруженным глазом.

– Пусть Джун позвонит мне, если ей надо что-то привезти.

– Она попросит то оливковое масло, – ответил Тедди печально, словно назубок знал все желания своей жены и предпочел бы не вспоминать о них.

Когда Тедди соскользнул с барного стула, Лили вызвалась проводить его до машины, а я отнес пустые кофейные чашки в раковину. В кухонное окно я видел только их головы (верхнюю часть), когда оба остановились на подъездной дорожке ниже веранды, и слышал сквозь стекло приглушенные голоса. Что-то в их позах, какой-то намек на немыслимую прежде близость, побудило меня вообразить Лили и Тедди любовниками. Я поместил их в нашу постель, Лили сверху, потому что Тедди я никак не мог представить сверху. Ни с Лили, ни с его женой, ни с какой-либо совершеннолетней женщиной. Слишком уж виноватым он себя всегда чувствует. Что еще страннее, я вообразил себя в том же помещении – свидетелем, раздираемым сразу несколькими правдоподобными, но едва ли сочетаемыми или хотя бы разумными эмоциями: удивлением, гневом, ревностью, любопытством, возбуждением. Я сказал себе, что я способен со стороны воспринимать эту воображаемую измену только потому, что знаю: Тедди и Лили не любовники. В реальной жизни, если бы мечта Тедди вдруг сбылась, он бы тут же признался. Прибежал бы в мой кабинет, вычерпанный до донышка, счастливый, отчаянный, рассказал бы, что натворил, потом купил бы пистолет и выстрелил себе в ногу в качестве комического искупления, а после принялся бы извиняться заново за то, что не поступил более мужественно. Он же университетский человек, как и все мы.

Они скоротечно, целомудренно обнялись и простились. Я был почти разочарован. Мне послышалось, Лили просит его передать привет Джун, которую она не видела вот уж не вспомнить с каких пор. Потом Тедди задал какой-то вопрос, я не сразу смог разобрать. Он спрашивал – мне кажется, похоже на то, что спрашивал, – все ли со мной будет в порядке, по мнению Лили. И я понял – это меня несколько встряхнуло, – что он подразумевает не мой нос. Хотелось бы мне разобрать и ответ Лили, но не получилось.

Через дорогу, на вершине другого холма, виднелась спутниковая тарелка Пола Рурка, наполовину скрытая ветками деревьев. Именно в этот момент она вздумала вращаться в поисках сигнала от другого спутника. Тарелка Пола Рурка то и дело вращается. Он помешан на профессиональном баскетболе и постоянно ищет трансляции. Я понимаю, это оптическая иллюзия, но когда тарелка останавливается, мне кажется, что она смотрит прямо на меня. Будь это научно-фантастический фильм, из ее темного центра ударил бы луч и обратил меня в прах. Между тарелкой и мной – только мое бледное отражение в оконном стекле. Я попытался всерьез рассмотреть вопрос Тедди, но для мужчины моего склада это нелегко. Разумеется, все со мной будет в порядке. Конечно, из оконного стекла на меня глядит не такое уж юное лицо, но покореженный нос – единственное, что в нем есть страшного.

Я все же всмотрелся в багровое вздутие, когда позади моего отражения появилось лицо Лили.

– Порой ты бываешь таким мудаком, – печально сказала она.

Глава 2

Обычно я бегаю перед ужином, но из-за Тедди, который привез меня домой, пил у нас кофе и флиртовал с Лили, все сдвинулось, и к тому времени, как мы с женой закончили тихий ужин, стемнело, но сейчас полнолуние, а машин на нашей сельской дороге почти нет. Я надел спортивную форму и вышел на веранду размяться. Отсюда я мог озирать то, что мы давно привыкли называть своим миром.

Дом – в этом доме мы живем с тех пор, как уехали из Рэйлтона, – находится на вершине длинного, извилистого, окаймленного деревьями подъема. Ниже меж деревьев пристроилось еще с полдюжины домов, все более дорогие, чем наш, все принадлежат университетским сотрудникам – профессорам, администраторам, тренеру. Летом, когда все покрывается зеленью, ни один дом на холме не просматривается со стороны других и возникает иллюзия уединения, которую лишь изредка нарушают промельки цветного металла, если проскользнет автомобиль одного из соседей; желтеющий в ночи сквозь колышущуюся листву огонек; чужой спор у распахнутого кухонного окна – ветер далеко разносит голоса. Но осенью и всю долгую пенсильванскую зиму присутствие соседей становится ощутимее, поскольку деревья обнажены и мы оказываемся на виду. Итак, по меньшей мере полгода мы застенчиво машем друг другу рукой, когда садимся в свои машины или выходим из них, выносим мусор или сметаем с веранды снег. Сейчас апрель, и мы нетерпеливо ждем уединения, ради которого изначально и перебрались в Аллегени-Уэллс.

Мы с Лили купили первый из предназначенных под застройку участков примерно двадцать лет назад; аванс за мой роман позволил сделать взнос и начать работы. В отличие от тех, кто появился позже, мы спилили большую часть деревьев и посеяли траву. Лили, выросшая в темном, мрачном квартале Филли, жаждала света, больше света, и чтобы я проходился газонокосилкой по длинным покатым лужайкам. А еще она хотела веранды, спереди и сзади, и полный набор садовой мебели, словно шезлонги способны отпугнуть пенсильванскую зиму. Разумеется, эту садовую мебель семь месяцев в году приходится хранить в гараже под передней верандой. И все же наша веранда – лучшая из всех окрестных. Заодно с деревьями сократилась и популяция насекомых, они редко нам досаждают. Соседи ниже по склону и по ту сторону дороги жалуются, что вынуждены скрываться в доме, как только солнце зайдет за деревья. С нашей веранды мы слышим пшикающие синкопы спрея от мошкары.

Посидеть летом на веранде – тут у меня и Лили вкусы вполне совпадают. Через несколько недель закончится учебный год и потянутся долгие летние вечера. Будем выходить на веранду, прихватив с собой охлажденное белое вино, читать или болтать, пока не потянет в сон от вина и темноты. Много лет назад, когда наш дом был новым, мы порой занимались любовью на веранде, но с тех пор уже немало воды утекло. Кое-что можно сказать в пользу секса вне дома, с легким риском и сопутствующим ему возбуждением, но здравомыслящие супруги средних лет чувствуют себя довольно глупо, совокупляясь на пластмассовой уличной мебели. Кожа к ней прилипает, а когда отдираешься, раздается глупейшее чмоканье. Да и особого рода возбуждение, вызванное опасением быть застигнутым в пароксизме страсти, угасает, поскольку, само собой, никто вас не застигнет. Темной тихой летней ночью за городом вы услышите, как чужой автомобиль въезжает на холм, когда он будет еще в полумиле внизу, и распознаете, если он свернет на подъездную дорожку, и проследите, как он пыхтит, взбираясь на вершину, к дому. К тому времени, как гость, кто бы это ни был, припаркуется и поднимется по скрипучему крыльцу на веранду, вы успеете ополоснуться, переодеться, поставить кофейник на огонь и выложить на тарелку печенье. Какие сюрпризы в нашем-то возрасте.

Но не эта ли тайная страсть к сюрпризам, думал я, совершая на веранде предписанные глубокие наклоны, только что побудила меня вообразить мою жену и моего друга любовниками? Не впервые за последнее время посещают меня такие видения. Однажды, несколько месяцев назад, – то ли потому, что я услышал про его развод? – мне пришло в голову, что Лили может увлечься своим коллегой в школе, неким Винсом, с которым мы оба много лет приятельствовали. Печальный, серьезный, достойный и застенчивый в обществе человек, он всегда казался тем типом, который мог бы привлечь Лили, если бы не опередил его легкомысленный, иронизирующий, гладкий и длинноногий малый вроде меня, и по неведомой причине придумывать новую любовь Лили было до дрожи захватывающе, как будто естественно для мужчины пожелать нечто подобное своей жене, если бы только ей не пришлось в таком случае предать его самого. С неделю я высматривал в Лили признаки влюбленности, но развить эту фантазию не получалось, хотя я, опять-таки по неведомой причине, старался.

С тех пор та фантазия сменялась все более нелепыми, но очень яркими картинами того, как Лили предается страсти с тем или иным кавалером, и я невольно задаюсь вопросом, что же они значат. Потому что в определенном смысле не так уж они и нелепы. Моя жена привлекательна, тут я могу сослаться не только на упорную преданность ей Тедди, но и на мою собственную. Нет сомнения в том, что она способна кого-то увлечь. Так не будет ли самонадеянностью полагать, что, выйдя замуж за Уильяма Генри Деверо Младшего, она приобрела иммунитет и не способна влюбиться в другого? Ну да, самонадеянно, и все же по причинам, которые я опять-таки не могу сформулировать (догадываюсь, в иные моменты Лили не так уж мной довольна), я попросту знаю, что она любит меня и что никого другого она не любит. Именно эта уверенность и делает мои странные, непрошеные фантазии совсем уж пугающими. Многие мои коллеги-мужчины – женатые и разведенные – нередко признаются в сексуальном томлении. Всем охота с кем-то перепихнуться. Но, насколько мне известно, я – единственный, кому регулярно видится, как с кем-то перепихивается жена.

Но когда я оглядываю деревянные дома вокруг, то вдруг понимаю, что в них могут гнездиться и куда более странные причуды. В большинстве из них обитают разочарование, и измена, и смятение чувств. Многие выставлены на продажу – с тех пор как их осквернил развод. Экс-жена Джейкоба Роуза, например, так и живет в соседнем с нами доме. Бывшая Финни живет у подножия холма. Завершение строительства почти совпало с тем днем, когда Финни обнаружил свою истинную сексуальную ориентацию, и хотя впоследствии он от нее отрекся и вернулся, как он утверждает, в гетеросексуальную когорту, к жене он не возвратился. Вряд ли мое воображение безумнее, чем у бывшей Финни, которая отваживается высунуться из построенного ими вместе дома лишь при крайней необходимости.

И опять-таки нам следовало задуматься, что символизируют эти новые дома, построенные на развилках наших карьер – через год или два после получения доцентской или профессорской должности, с невысказанным вслух признанием, что для второго или третьего ребенка городской домишко будет маловат, с глухим пониманием, что получить должность в заведении вроде Западно-Центрального Пенсильванского университета не многим лучше, чем выиграть конкурс говноедов. Этот успех вовсе не подразумевал, что твоя ценность возросла и на открытом академическом рынке. Чтобы перейти в колледж уровнем выше, пришлось бы от чего-то отказаться – от постоянного контракта, статуса или уровня оплаты, – а то даже от двух из этих приманок в какой-то комбинации. Кое-кто решился. Лили и мне тоже, наверное, следовало. После выхода книги можно было потратить аванс на переезд. Но мы бы скоро убедились, насколько дороже обходится жизнь в тех местах, где все хотят жить. Аванс и повышенное жалованье, запустившие бульдозер выворачивать деревья на вершине холма в Аллегени-Уэллс, не завели бы даже бензопилу в Итаке, Беркли или Кембридже.

Кто знает? Может, мудрость заключалась именно в том, чтобы не трогаться с места. Через месяц с небольшим мне стукнет пятьдесят, а книга, которую я опубликовал в двадцать девять лет, представляет собой, как любит напоминать Пол Рурк, полное собрание сочинений Уильяма Генри Деверо Младшего. У косматого, бородатого писателя, который столь пронзительно глядит в камеру с обложки «На обочине», мало общего осталось с чисто выбритым, помаленьку лысеющим профессором (с пробитым хоботом), чье отражение глянуло на меня из темного кухонного окна. Иногда я говорю себе, что меня бы, возможно, хватило еще на одну книгу, если б я попал в другую, более взыскательную среду, где студенты умнее, коллеги честолюбивее и всех объединяет потребность в творчестве, подобающее уважение к интеллектуальной жизни. А потом вспоминаю бритву Оккама, которая явно указывает: просто я – автор единственной книги. Если бы я мог больше, написал бы еще. Все просто.

Лили, со своей стороны, любит напоминать мне, что проблемой обернулось не столько строительство дома, сколько приобретение двух соседних участков с целью обойтись без соседей. Вот с чего, утверждает Лили, начались Великие войны кафедры английской литературы, бушующие поныне (и затихать они, похоже, не собираются). По мнению моей жены, приобретя эти участки, мы запустили маховик событий, которые с неизбежностью привели к тому, что Грэйси Дюбуа разодрала мою ноздрю спиралью своего блокнота. Поскольку длинная цепочка причин и следствий едва ли может оборваться, пока большинство участников этой игры живы, есть все основания ожидать новых последствий пусть и столь отдаленной и все более отдаляющейся причины. Если бы не бритва Оккама, требующая максимальной простоты, я бы поддался искушению поверить, что отдаленные причины влияют на человека больше, чем те, что на виду. Это особенно верно для сверхобразованных людей, которые способны видеть поверх настоящего и порой бывают одержимы прошлым. Старые конфликты, оставшиеся без решения споры настигают нас снова, полузабытые, и гонят в бой. Ничто из того, что я сказал на сегодняшнем собрании, не могло спровоцировать нападение Грэйси, но может спровоцировать другое нападение – если мы оба еще будем живы лет через десять или двадцать, когда сегодняшнее мое подначивание даст плоды. И если Пол Рурк когда-нибудь изобретет способ прикончить меня и замаскировать убийство под несчастный случай, это произойдет не из-за очередной полуосмысленной обиды на меня, а из-за того, что я почти двадцать лет назад ответил отказом на его просьбу продать участок. Возможно, все на самом деле просто и бритва Оккама вполне применима и к застарелой вражде в целом, и к нашей с Рурком вендетте в частности – все растет из одного и того же семени, посаженного очень давно.

Предложение Рурка было первым из множества прочих, нас и поныне просят продать эти два смежных участка. Случилось вот что: как только расчистили от леса подъездную дорогу на холм, началось столпотворение. Владелец этой земли годами добивался застройки, и все впустую. Все видели, что это отличное место для жилья, но никто не хотел быть первым. Но еще не завершилась закладка фундамента под нашим домом, как на полпути к вершине холма купили еще три участка. В ту осень Джейкоб Роуз стал деканом, приобрел самый крупный из оставшихся участков, полных два акра, начал строить дом вдвое больше нашего, как полагается декану, пусть всего лишь гуманитарного факультета. В ноябре Финни и его жена купили участок у подножия. Услышав об этом, я обратился в кредитное общество за займом.

– Мы перебрались сюда, чтобы сбежать от всех этих людей, – объяснил я Лили, которая отчаянно возражала против новых долгов ради такой цели.

Почему-то Лили вовсе не разделяла того ужаса перед нависшим роком, который настигал меня при виде табличек «Продано», прибитых к деревьям вдоль подъездной дороги. Я не понимал, как же она не видит, что творится. Я был убежден (и остаюсь при этом убеждении), что два любящих друг друга человека вовсе не обязаны разделять на двоих все мечты и устремления, но кошмары-то у них должны быть общие!

– Ты не видишь, к чему это ведет? – твердил я. – Английская кафедра переселяется в Аллегени-Уэллс.

Она уставилась на меня долгим взглядом, симулируя полное непонимание, потом произнесла мое имя таким тоном, который она пускает в ход, когда хочет намекнуть, что я веду себя неразумнее обыкновенного.

– Хэнк! – сказала она. – Джейкоб Роуз твой друг. И что не так с Финни и Мари?

– Что не так с Финни и Мари? – вскричал я, притворяясь, будто ушам своим не верю. Не совсем притворяясь даже. – Господи, к чему мы так придем? Сегодня Финни, завтра кто?

Пол Рурк – вот кто. Он позвонил мне в декабре, через три месяца после того, как мы на взятые в кредит деньги выкупили соседние участки.

– Не продается, – отрезал я.

– Все продается, – сказал он, с полуслова меня обозлив. Видимо, решил, что я набиваю цену. Немногие оставшиеся участки стоили теперь вдвое больше, чем год назад, когда я покупал первый, и Рурк указал мне: если я уступлю два смежных участка за предложенную им сумму, собственную землю я получу как бы даром.

– Не говнись, – посоветовал он, – я слыхал, на той стороне дороги тоже будет застройка. Если там появятся свободные участки, кто станет прогибаться под тебя?

– Ты всегда прогнешься под меня, – помнится, ответил я, – и не думай, что я этого не ценю.

Слухи, однако, не обманули. На той же неделе желтый бульдозер, грейдер и большая землечерпалка материализовались на повороте нашей сельской дороги, и на два дня воздух наполнился пылью от падающих деревьев. Лили и мне было все видно с передней веранды. В конце ноября ветки оголились, и холм на той стороне хорошо просматривался. Вдоль всего склона появились красные столбики застройщиков, похожие издали на гамамелис, – они размечали границы участков и повороты будущей подъездной дороги.

– Вроде бы Гарри уверял нас, что вся земля по ту сторону дороги принадлежит штату, – пожаловался я Лили, которая присоединилась ко мне на припорошенной снежком веранде и тоже наблюдала.

– Теперь тебе уже и на той стороне дороги люди мешают, – заметила она. – С каждым днем ты становишься все мизантропичнее.

– Я становлюсь старше с каждым днем, – напомнил я. Даже сейчас я не считаю себя брюзгой, а тогда и подавно, однако я могу играть эту роль. – Я приобретаю все более широкие и глубокие знания о человеческой натуре.

– Вообще-то ты становишься похожим на своего отца, вот и все.

Я знаю, что нельзя возражать, когда Лили втаскивает в разговор моего отца. Это сигнал – она готова к грязной и подлой драке. И кроме того, тем самым она бросает мне вызов: попробуй-ка я затронуть ее отца – мне хорошо известно, к чему это приведет.

– Существенная разница в том, что моему отцу нравится быть таким, – возразил я, – а мне нет.

Наверное, это прозвучало как определенного рода уступка, Лили не стала развивать свой успех.

– Теперь жалеешь, что не продал участок Рурку?

– Господи, вот уж нет.

– Возможно, еще пожалеешь. Он тебе этого никогда не простит.

Не требовалось смотреть в хрустальный шар для такого пророчества. Я напомнил Лили, что Рурк возненавидел меня задолго до того, как я отказался продать ему участок, что ему судьбой предопределено ненавидеть меня, что он как-никак обезумевший рационалист, выбравший себе самую скучную тему во всей длинной истории литературы (английскую поэзию восемнадцатого века), что он – озлобленный отступник от католичества, изгнанный семинарист, который так и не сумел до конца избавиться от заученной им старой теологии, хоть и научился ее презирать, но гонит он на иезуитском бензине. Если бы я позволил ему стать нашим соседом, близость породила бы лишь десятки новых причин для ненависти. И если бы он жил чуть ли не дверь в дверь со мной, он бы мог проследить, когда я ухожу и прихожу, и даже, вероятно, изобрел бы к нынешнему времени какой-нибудь способ убить меня и выдать мою смерть за несчастный случай. В то время как теперь, если он захочет меня убить, ему придется перейти дорогу, пройти мимо домов, где живут бывшая жена Джейкоба Роуза, бывшая жена футбольного тренера и другие бывшие жены, всё мои знакомые. Я рассматриваю бывших жен как последнюю линию обороны.

Правда, в какой-то момент я засомневался, спасут ли они меня, поскольку новая застройка – Аллегени II – с самого начала оказалась несчастливой. Хотя непредвзятому глазу наши холмы показались бы идентичными сиамскими близнецами, соединенными тонким позвоночником из асфальта, дома на той стороне словно прокляты. Когда шел дождь, там у всех подтопляло подвалы. Грязь сползала с холма, образуя внушительную кучу возле каменных столбов, отмечавших вход в «имение». Под напором этой грязи столбы заметно покосились. Полы на всех деревянных верандах застелили криво, и тихим летним вечером с нашей стороны дороги можно было время от времени расслышать щелчки трескающихся брусьев.

Мало того – однажды летом весь лес вокруг Аллегени-Уэллс был объеден непарным шелкопрядом и в июле стоял голый, как зимой, так что мы, на счастливой стороне дороги, имели возможность хорошенько обозреть сторону обреченную. На следующее лето листья выросли у нас на холме вновь, зелень казалась вдвое ярче и сочнее прежнего, а той стороне был, таинственным образом, причинен более серьезный ущерб: там многие деревья умерли, и их пришлось вырубить, из-за чего усилились грязевые потоки, а редкие уцелевшие деревья с трудом производили чахлую листву, которая уже в августе становилась желто-коричневой.

За все это – затопленные подвалы, трещину в стене гостиной, грязь, по которой ему приходилось проезжать между накренившимися столбами у ворот Аллегени II, даже за непарного шелкопряда – Пол Рурк возлагал ответственность на меня. Сколько бы он ни заверял всех в обратном, я знаю, что Рурк человек глубоко верующий, вовсе не атеист, каким он себя выставляет. Истинная его вера – в существование злобного божества, единственная цель которого состоит в том, чтобы постоянно обрушивать на Пола Рурка все новые доказательства фундаментальной несправедливости мира, и я столь же постоянно служу наглядным свидетельством этой несправедливости. Это Рурк подсказал мне псевдоним для «Зеркала Рэйлтона». Счастливчик Хэнк – это прозвище он мне дал.

Сам я человек не религиозный, но могу играть эту роль и часто ее играл перед моим озлобленным соседом. Я именовал разделяющую два поселка асфальтовую шоссейку «Красным морем». Он живет в Египте, твердил я Рурку и спрашивал, какого рода казнь ожидает он нынешней весной, какими еще знамениями Господь явит свое неудовольствие и сколько еще знамений требуется атеисту, чтобы уверовать. Я говорил, что меня тревожит его соседство. До сих пор Господь соблюдал разделяющую нас границу, но Ветхий Завет полон примеров того, как праведные погибают вместе с грешниками. Я говорил ему, что если бы продал ему тот участок, который он пытался купить, то погибель уже настигла бы меня.

С упражнениями на растяжку я закончил побыстрее. Делаю я их исключительно из-за порванных прошлым летом связок. Случилось это как раз у подножия нашего холма – послышался такой отрывистый звук, как от лопнувшей струны, и до конца лета я хромал и вынужден был играть в софтбол на первой базе, а весь первый семестр не мог участвовать в матчах НБА (Нашей Баскетбольной Ассоциации). Последствия травмы все еще чувствуются – эдакий призрак в ноге. Справиться с этим мне помогает сознание, что добродетель время от времени вознаграждается, а кроме того, я твердо намерен вернуть себе позицию на левом фланге, хоть и опасаюсь, что травма лишила меня ее навеки. К несчастью, оказалось, что и на первой базе я играю отлично. Я – высокая и поджарая цель для тех, кто бросает с другой стороны поля, и длинные руки помогают мне дотянуться до мяча. Фил Уотсон, выступая в двойной роли моего врача и капитана команды, после первого же иннинга объявил, что центр, первая база – моя естественная позиция.

– Естественная физическая позиция, – поправил я его.

Он поморщился от такого уточнения.

– Потому что моя духовная позиция – аутфилд[4], – сказал я. Да, я удобная мишень для защитников, но я становлюсь самим собой, когда устремляюсь в аутфилде за высоким мячом. Скорость у меня уже не та, но длинный, изящный шаг все еще при мне. – Я чувствую себя аутфилдером. Мой дзен находится на левом фланге, – развил я свою мысль. – Можно сильно повредить аутфилдеру, заставив его играть на первой базе. Нельзя смещать человека с его духовной позиции.

– Что за духовная позиция? – донесся неведомо откуда голос моей жены. Я поднял голову и обнаружил Лили у окна ее кабинета – удобный наблюдательный пункт, с которого она, похоже, присматривалась ко мне.

Неужели я говорил вслух? Не дождавшись ответа на свой вопрос, она продолжала:

– Даже не говори мне, что собрался бегать в темноте.

– В основе хороших отношений лежит честность, – ответил я. – Я не могу честно заверить тебя, что не собираюсь бегать. Могу лишь обещать, что побегу не слишком быстро, если тебя это волнует.

– У тебя еще не прошла простуда.

– Мне уже лучше, – подбодрил я жену.

– Хэнк! – сказала она. – Ты всю неделю принимаешь антигистамины.

– Аллергия. Все цветет.

Я огляделся по сторонам в поисках чего-нибудь цветущего.

Лили только головой покачала. Разве со мной мало неприятностей приключилась за сегодня, вот что она хочет сказать. Нос изувечен. Вроде бы достаточно? Намерение пробежаться вдоль темного сельского шоссе прямо сейчас кажется ей извращением – будто я пытаюсь нарваться на новые травмы. Лили считает, что в таких рассуждениях есть логика: трагедия с моим носом повышает вероятность трагедии на дороге. Я отчасти даже ожидал, что Лили напомнит о злосчастьях, преследующих меня весь год. Последнее – две недели назад, когда я карабкался на стремянку, не соразмерил, как близко уже гаражные балки, и врезался головой в крепкий дубовый брус. Лили обнаружила меня четверть часа спустя на бетонном полу – я сидел и моргал глазами, а с волос на толстовку стекала струйка крови. По выражению ее лица я догадывался, что Лили совсем не прочь мне об этом напомнить, но она не стала. Одно из преимуществ нашего брака (с моей точки зрения) заключается в том, что нам не приходится уже спорить обо всем от и до. Мы оба знаем, что может сказать другой, а потому произнесение аргументов вслух попросту излишне. Уж конечно, какой-нибудь семейный психолог постарался бы нам доказать, что мы страдаем от недостатка общения, однако, с моей точки зрения, мы оба долго и тяжко трудились, чтобы достичь такого молчания, свидетельствующего о том, насколько мы, Лили и я, понимаем друг друга.

– Когда вернешься, надо поговорить, – сказала она, будто вновь подслушала мои мысли.

– Хорошо. – Я постарался изобразить предвкушение или хотя бы готовность.

– Возможно, мне следует отменить поездку.

– Нет, – сказал я, – обязательно поезжай.

– С тобой все будет в порядке?

– Разумеется. Почему бы и нет?

Но на этот раз момент для идеальной риторической паузы точно угадала жена.

– Левый фланг, – признался я. – Моя духовная позиция.

А не первая база.

– Я знаю, Хэнк. – И тон ее давал понять: знает она еще много чего.

Глава 3

У подножия нашего холма я свернул, как обычно, влево и побежал прочь от города. Лили сворачивает вправо и бежит в сторону Рэйлтона, утверждая, что на этой дороге вид красивее и не приходится подниматься в гору. Очень в духе Лили – бежать в сторону города, а она бы сказала, что очень в моем духе – бежать прочь от него. Моя логика проста: нет смысла тратить уйму денег на строительство дома в сельской местности, чтобы потом бегать в сторону города, из которого только что удрал. А если бежать в противоположном направлении означает, что ты бежишь прочь, – тем лучше.

Логика Лили, должно быть, сложнее, – впрочем, моя жена и не была никогда поклонницей бритвы Оккама. У нее, учительницы в трещащей по швам системе государственного образования, куда больше причин бежать из города, чем у меня, однако дочь филадельфийского копа воспитана в духе «обернись и дерись». Вместо того чтобы использовать свой статус в школе – постоянную ставку, стаж, очевидный педагогический талант – и добиться лучшего положения, преподавать выпускникам или, как жены многих моих коллег, перебраться в университет, где нагрузка поменьше, Лили опустилась на самое дно общеобразовательного омута и учит отстающих ребят, «дубов», как их именуют другие преподаватели. Нет, наш полный воздуха и света дом в Аллегени-Уэллс не предоставляет Лили укрытие от городского шума, лишь временное прибежище, куда она отступает, чтобы подзарядить аккумулятор для завтрашней битвы. Бегает она медленнее меня, но расстояние преодолевает побольше, и с вершины последнего холма, на который она взбирается перед возвращением, Лили смотрит на Рэйлтон в низине – закопченный, беспорядочно разбросанный, глубоко довольный собой – и видит свою миссию. Правда, я не знаю, так ли это на самом деле. Я даже не знаю, как далеко бегает Лили. Это мне так представляется.

Мой выбор противоположного направления свидетельствует, я полагаю, о более печальной истине – о том, что нам следовало вовсе покинуть Рэйлтон, не ограничиваясь этим трусливым отступлением на жалкие четыре мили. Когда ветер дует из города, он несет темные, как сажа, хлопья, похожие на загрязненный снег. Так что я бегу подальше в зеленые холмы и леса, думая о том, что они простираются, почти непрерывно, до самой Канады, где, как уверяет нас реклама пива, все чисто и девственно.

Примерно в миле по асфальтовой дорожке расположена деревушка Аллегени-Уэллс, всего из двадцати домов, размером примерно как оба Имения Аллегени вместе взятые. Дома здесь меньше, по большей части одноэтажные особнячки на две спальни с мансардой, и они жмутся друг к другу вокруг единственного в деревне перекрестка с пресвитерианской церковью – на ее колокольне как раз вспыхнул свет, когда я вбежал в поселок. За исключением времени служб церковь всегда на засове – возможно, для того, чтобы ее не использовали в качестве пристанища замерзшие и выбившиеся из сил бегуны вроде меня. Я прикинул, не совершить ли мне круг почета вокруг этого строения со шпилем и не повернуть ли обратно. В конце концов, две мили наберутся, а я всего лишь две недели как начал снова бегать. Но боль в носу почему-то придала мне дополнительной энергии, и дыхание вырывалось такими белыми, бодрящими клубами, что я решил свернуть на перекрестке вправо и пробежать еще полмили до того места, где моя дочь Джули и ее муж Рассел начали минувшей осенью строить собственный дом. Пусть моя жена думает, что я бегу от неприятностей, но, с моей точки зрения, неприятности поджидают меня в любом направлении, в том числе в этом.

Дом Джули – запретная тема. Стоит ее затронуть, Лили бросает на меня предостерегающий взгляд и вслух напоминает, что мы договорились не лезть в жизнь детей. В целом я согласен. Я вовсе не хочу мешаться в чужие дела, даже когда чертовски ясно, что кто-то ими должен заняться. Но едва ли было бы такой уж бесцеремонностью ткнуть нашу дочь Джули в очевидный факт: дом, который они с Расселом затеяли строить, им не по карману.

Этот факт бросается в глаза до такой степени, что едва ли мог ускользнуть даже от Джули, ничего не смыслящей в деньгах – ни откуда они берутся, ни насколько их хватает, ни куда они деваются и сколько придется ждать, прежде чем они появятся снова, и что делать до тех пор. Хуже этой ее наивности лишь нежелание признать свою наивность. Если по неосторожности спросишь, как она могла совершить ту или иную глупость, Джули тебе все подробно объяснит. Дом, проинформировала меня дочь, это не просто дом, но и возможность избежать налогов.

– Ты шутишь, да? – спросил я, высматривая приметы шутки, но обнаружил гнев.

– Налоговые льготы нужны тем, кто зарабатывает слишком много денег, – попытался я разъяснить. – А не тем, кто зарабатывает слишком мало. Понимаю, что и с таких доходов тебе не хочется платить налоги, но из этого не следует, что тебе нужны льготы.

Воздействие моей казначейской мудрости на Джули было настолько предсказуемым, что даже я мог бы его предсказать. С самого начала она стояла на том, чтобы не просто построить этот дом, но построить его вопреки всему, хоть ад разверзнись, вопреки реальности и здравому смыслу, поскольку в глазах Джули реальность и здравый смысл – именно такие препоны, которые надо превозмочь. Джули обожает кино и, я так понимаю, насмотрелась чересчур много фильмов, в которых обреченные побеждают и вера вознаграждается. Попытавшись внушить ей здравый смысл, я и сам сделался одной из и без того многочисленных препон, которые моя дочь отважно преодолевала. К тому же она любит и телевизор, и, боюсь, ее мыслительные процессы повреждены рекламой. Как множество американцев, она разучилась понимать простые слова. Не видит ничего абсурдного в лозунге «Ты этого достойна», к какому бы сегменту общества он ни применялся. Верит, что «достойна» астрономических сумм, которые тратит на уход за волосами. У кого-то из подруг большой дом? Так что же, она не имеет права на такой же? Не достойна?

Когда Лили твердит, что нельзя лезть в жизнь выросших детей, она подразумевает, что мы обязаны делать хорошую мину при их плохой игре, даже наедине друг с другом. Будь на то ее воля, мы бы никогда не упоминали поступки наших детей, порой граничащие с безумием, как будто если мы признаем и осудим ошибки, то тем самым сглазим и без того обреченные планы. Будь великодушен, призывает меня жена. Предоставь им шанс проиграть.

Да бога ради. Но противно, что приходится все время притворяться. Мы делаем вид, будто они поступают умно, когда они тупят. Подобного рода притворство, пытаюсь я втолковать Лили, категорически противоречит бритве Оккама, требованию не плодить сущности без нужды. Ложь и притворство, объясняю я ей, всегда влекут за собой новую ложь и еще больше притворства. «Ты должен сделать вид, будто удивлен» – излюбленное светское правило моей жены, с виду безобидное. От меня требуют, чтобы я следовал ему каждый раз, когда кто-то совершает абсолютно предсказуемый поступок, который якобы должен застать меня врасплох. Изображать из себя идиота – почему-то Лили, в отличие от меня, эта роль вовсе не кажется непристойной. Не говоря уж о том, что потом это непременно обратят против меня. («Мы думали, ты что-то заподозришь, увидев столько машин возле дома в свой юбилей. Разве писателю не полагается быть наблюдательным?») У Лили есть, конечно, свои резоны. Главным образом, она боится задеть чувства других людей. И вот я должен изобразить ах какое удивление, услышав о беременности нашей общей подруги через несколько недель после второпях организованной свадьбы.

– Но мои чувства будут задеты, если меня примут за дурака, – твержу я жене. – Разве тебе все равно, что люди подумают обо мне?

А она только смеется.

– Они и не заметят. В других случаях ты же и правда соображаешь довольно туго, так что не отличишь.

И вот мне вменено притворяться, будто затеянное Джули и Расселом строительство не ведет прямиком к катастрофе. Для вящего подтверждения иллюзии, что верим в их здравый смысл, мы одолжили дочери деньги. Я придерживался на этот счет особого мнения, чем раздосадовал Лили, да и сам порой слегка раскаивался в своем жестокосердии. Если в итоге дом разорит их, я буду виноват в том, что не оказал душевной поддержки.

Шансы разориться я оцениваю сейчас как пятьдесят на пятьдесят. Недавно Рассел бросил хорошую работу ради, как он полагал, лучшей, но тут же выяснилось, что крупные государственные займы, необходимые для запуска проекта, который он должен был возглавить, так и не были одобрены. Придется ждать несколько месяцев, сокрушается он. А то и год. На что они будут тем временем жить – не понимаю. Не на зарплату же продавца в отделе рэйлтонского универмага, которую получает Джули. Рассел, специалист по программному обеспечению, немножко подрабатывает фрилансом.

Дом – наглядное свидетельство внезапной перемены их фортуны. С фасада – точная копия нашего дома, и это не случайность: тот же подрядчик, тот же проект. Лили права – иногда до меня и правда медленно доходит. Что-то смущало меня, пока я следил, как новый дом растет из земли, но прошло много недель, прежде чем я нащупал причину: наша дочь воспроизводит наш дом. Лишь при виде двух веранд, спереди и сзади, смутно брезжившее подозрение обрело ясность.

– Как они раздобыли проект, хотел бы я знать, – сказал я.

– Я им дала, – ответила моя жена так, словно уж в такую-то жизненную тайну даже я должен был бы проникнуть без ее помощи.

– Ты дала им план нашего дома? – переспросил я. Ощущение таинственного устройства жизни вовсе не ослабло.

– Это сэкономило им прорву денег.

Имелись и другие преимущества, по словам моей дочери.

– Карл, – рассказывала она, называя по имени нашего подрядчика, – говорит, что уж на этот раз сделает все по уму. Говорит, он помнит все мелочи, которые просрал, когда строил ваш дом. Наш будет безупречен.

Тайна громоздилась на тайну. Как случилось, что моя дочь называет по имени того самого подрядчика, что гонял меня хуже собственных рабочих и совал в карман чеки, не допуская и намека на фамильярность? И с каких пор моя младшая дочь произносит в моем присутствии выражения вроде «просрал»? А самое главное: зачем Джули понадобилась точная копия (пусть безупречная) родительского дома?

– Значит, если мне когда-нибудь надоест жить в собственном доме, где строители то и се просрали, я смогу переселиться к вам? – спросил я.

В ответ моя дочь уперлась руками в худенькие бедра, точная копия своей мамы в той же позе, ничего не скажешь, и заявила:

– Ох, папа, не писай кипятком. Ты прекрасно знаешь, о чем я.

Не писай кипятком?

– Кроме того, – с усмешкой добавила она, – дома не идентичны. В нашем мы обустроим бассейн и джакузи.

Но не обустроили. Во всяком случае, пока. Решили потерпеть с роскошью до лучших времен. Лили проинформировала меня об этом, подчеркивая, что волноваться не о чем, Рассел и Джули более разумны, чем я осмеливался поверить (дом выносим за скобки).

Но когда я, подковыляв к почтовому ящику, окинул взглядом эту постройку, следы отчаяния виднелись повсюду. Проблема отнюдь не сводилась к осевшей груде земли возле наполовину вырытой ямы. О том, что молодые люди перерасходовали и деньги, и терпение банка, свидетельствовало всё. Извилистая подъездная дорожка так и не замощена, участок не выровнен, на окнах нет жалюзи. Над отверстием для дымохода полощется, словно флаг, кусок ярко-голубого брезента. У меня мурашки побежали по коже, а оттого, что их дом так походил на наш с Лили, страх имел отчетливо эгоистический оттенок. Две мысли быстро сменяли друг друга, вторая настигла меня прежде, чем я успел отделаться от первой. Сначала: господи, они это не вытянут. А потом: в некотором символическом смысле я смотрю не на их дом, а на мой собственный, и теперь догадываюсь, о чем Тедди спросил мою жену, когда я глядел на них в кухонное окно. Все ли со мной будет в порядке, вот о чем он спрашивал ее. Во всяком случае, я думаю, что именно об этом.

Машина, следовавшая за мной по пологому склону вверх на холм, на гребне наконец-то меня догнала. Я рысцой свернул на подъездную дорожку к дому дочери, пропуская автомобиль. Но водитель затормозил, комически, на мой взгляд, озабоченный моей безопасностью. Когда машина остановилась и замигала фарами, я сообразил, что это Джули сгоняет меня с дороги, – посигналила, замахала рукой, приглашая следовать за ней к крыльцу. Навещать ее и Рассела вовсе не входило в мои планы, однако раз попался, приходится делать, как велено. К тому же я превысил темп, когда бежал, так что отдохнуть перед обратной дорогой будет нелишним.

– Поглядела я на тебя – до вершины ты вряд ли доберешься, – заявила моя дочь, когда я подтрусил к ней. Она достала из багажника небольшую сумку с продуктами, сунула ее мне и захлопнула крышку.

– Мне летом стукнет пятьдесят, – пропыхтел я. – В один прекрасный день ты найдешь меня распростертым на обочине.

Обычно Джули пресекает мои потуги на черный юмор, но тут она увидела мой нос и ахнула:

– Господи, папа!

Повадки этой девицы мне хорошо известны, поэтому, когда она вытянула тоненький указательный пальчик, чтобы тщательно заточенным и ярко накрашенным ногтем ткнуть в лилово-красную ноздрю, которая от бега, как мне казалось, еще дальше сдвинулась к периферии моего зрения, я успел перехватить изящное запястье. Ток крови ускорился от бега, ноздрю дергало в такт с биением пульса, и даже легчайшее прикосновение таило в себе угрозу.

– Не надо, – взмолился я.

Она пообещала не трогать нос, но велела повернуться, чтобы лампа на крыльце осветила мои увечья, и подалась вперед, внимательно их изучая.

– Жуть! – таков был ее вердикт, и я физически ощутил, как ей неймется поколупать мою рану хотя бы мизинчиком – тоже с длинным ногтем.

– И почему человека так и тянет потрогать что-то мерзкое? – вслух удивилась она.

В самом деле, почему? Что бы сказал по этому поводу Уильям Оккам? Наверняка существует какое-то простое объяснение.

– Где Рассел? – спросил я, чтобы сменить тему. Хотя зять мне нравится, нынче я бы предпочел не застать его дома.

Джули забрала у меня сумку с продуктами и поставила ее на кухонный стол.

– Где-то здесь.

Она выкрикнула его имя. Донесся еле слышный ответ.

– Наверху, – определила Джули.

– Снаружи, – уточнил я. – На задней веранде.

Звук в их доме распространяется так же, как в нашем, несмотря на просранные мелочи. Я знал, что Рассел на веранде, за домом. Чего я не знал, так это что он там делает, – слишком холодно, чтобы расслабляться на веранде.

– Иди сюда! – донесся еле слышный голос Рассела.

Мне вдруг понадобилось в туалет – внезапно, безотлагательно. Примерно десятый раз за день, и при мысли о том, что это может означать, меня прошиб холодный пот. Нет, сказал я себе. Даже не думай в эту сторону.

Мы вышли на заднюю веранду, где Рассел стоял на нижней ступеньке стремянки, прислоненной к карнизу. В одной руке он держал фонарь, направляя его луч на довольно впечатляющее осиное гнездо. Несколько теплых дней на этой неделе – и пожалуйста. В другой руке Рассел держал огромный баллон «Рейда». Судя по виду моего зятя, он уже довольно долго простоял в этой позе.

– Как думаешь, они спят? – спросил он.

Думаю я, что этому человеку не следовало обзаводиться домом. Моя дочь, разглядев осиное гнездо, попятилась к раздвижной двери, явно собираясь улизнуть.

– Не знаю, спят ли осы вообще, – ответил я.

Луч фонарика нащупал меня. Очевидно, пока я не заговорил, Рассел не замечал, что его жена тут не одна.

– Хэнк! – воскликнул он, так обрадовавшись моему появлению, словно обрел во мне союзника.

– Привет, Рассел.

– Господи, что случилось с твоим носом?

– Оса укусила.

– Правда?

– Неужели я стану тебя обманывать, Рассел?

Ответ на этот риторический вопрос, разумеется, «да», но Рассел слишком долго проторчал под осиным гнездом, собираясь с духом, чтобы его опрыскать, страшась нападения, а тут такая страсть с моим носом – запросто оса могла цапнуть.

– У нас дома они тоже всегда устраивают гнездо в этом месте, – заверил я его. – Я специально зашел тебя предупредить. Наверное, и осы у нас одинаковые.

Рассел опустил фонарь, но я видел, что он купился.

– Лишь бы носы у нас не сделались одинаковыми, – вздохнул он. – Уродливее твоего никогда не видал.

Луч фонаря вернулся ко мне для дополнительного осмотра. На этот раз я приподнял руку, отгораживаясь от бьющего в глаза света и от любопытного зятя.

– Будь у меня такой мощный фонарь, я бы тоже сумел разглядеть в тебе какое-нибудь уродство.

– Джули! Подержи фонарь, а я их опрыскаю.

– Ищи дурака, – сказала Джули.

Я подошел, взял фонарь, направил свет на гнездо.

– Готов? – спросил Рассел. Голос угрюмый, полный решимости и страха.

– Ты не бывал на войне, верно? – вопросом на вопрос ответил я.

– Так и ты не бывал, – парировал он. – Во Вьетнаме ты служил писарем.

Не совсем точно. Я служил писарем во время Вьетнама.

– Я каждый год читаю со студентами «Алый знак доблести», – сказал я. – Опрыскивай гадов – и пошли в дом.

Рассел поливал серый, словно бумажный, конус, пока тот не заблестел и с него не закапали излишки спрея. Внутри никакого движения. Я заподозрил, что мы воюем с прошлогодним гнездом.

– Так бы я хотел умереть, – заявил удовлетворенный своей работой Рассел.

– Задохнуться от инсектицидов? – удивился я.