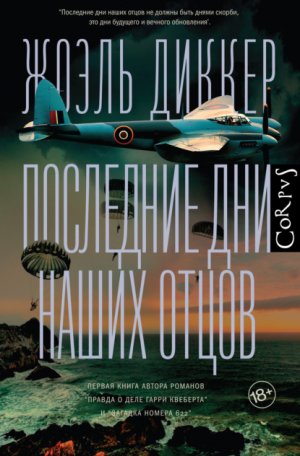

Последние дни наших отцов Диккер Жоэль

– Нет, офицер.

– Тогда почему ты была с немцами?

– Голодная была, офицер. Вы когда-нибудь были голодны?

Он подумал. Да. Или нет. На самом деле он не знал. Голод – это отчаяние. Дать себя изнасиловать за еду не значит быть коллаборационисткой. По крайней мере, не так он себе это представлял. Он пристально посмотрел на нее.

– Никто девочку брить не будет, – заявил он, секунду подумав.

– Это почему? – спросил командир.

– Потому что я так сказал.

– Францией управляют только свободные французы, а не америкосы.

– Значит потому, что вы – не немцы и не звери. И вообще, что за несуразная идея – брить людям головы? Люди такое с людьми не делают.

– Немцы делали куда хуже.

– Возможно. Но здесь не соревнование.

Тот промолчал. Толстяк взял девушку за руку и помог ей подняться, ручка у нее была крошечная. Он отвел ее к машине. Никто не возражал. Она уселась между солдатами, джип тронулся с места под приветственные крики толпы и рев клаксона: шофер сигналил в честь обретенной свободы. Вскоре девушка уснула, прислонившись головой к плечу Толстяка. Он улыбнулся и тронул ее золотые волосы. В нем всколыхнулись далекие воспоминания.

* * *

Толстяк никогда не забудет свою первую шлюху. Он любил ее. Долго любил.

Это было возле кинотеатра. После каникул снова начались уроки; ему было почти восемнадцать, последний лицейский год. Гуляя в тот день, он заметил прелестную девушку примерно его лет. По чистой случайности она тоже гуляла. Красивая брюнетка.

Он на миг остановился, любуясь ею; солнце приятно по-осеннему пригревало, и Толстяк почувствовал, как у него забилось сердце. Тогда, на улице, он задержался ненадолго, робел, наверно, но мог бы стоять и смотреть на нее часами. С тех пор память об этой встрече всегда жила в нем.

Несмелый влюбленный стал ходить по этой улице сперва каждый день, потом по несколько раз на дню. Она всегда была на месте, словно ждала его. Воля Провидения, не иначе. Тогда он стал обдумывать, как завязать разговор, собирался даже начать курить, чтобы выглядеть более уверенным в себе. Воображал, как для важности выдаст себя за студента-юриста или подождет, чтобы к ней пристала шайка хулиганов, а он ее спасет. Но потом, в один воскресный вечер, его настигла грустная реальность: на той же улице Толстяку повстречались несколько лоботрясов из его класса, и те стали над ним издеваться: “Что, Ален, любишь шлюх?” Сначала он не мог поверить, потом из-за этого заболел. А когда вернулся в лицей, тщательно обходя стороной проклятую улицу, одноклассники стали высмеивать его – целыми днями распевали “Ален любит шлюх!”

Это открытие преследовало его. Не из-за девушки, из-за него самого. Он не считал зазорным влюбиться в шлюху, это не умаляло ее красоты, да и вообще это ремесло не хуже других. Но мысль, что он может быть с ней, такой красавицей, попросту дав ей денег, не давала ему покоя.

Через два месяца родители подарили ему на восемнадцатилетие немного денег “на исполнение мечты”. Он мечтал о том, чтобы его полюбили. И он вернулся на ту улицу, крепко сжимая деньги в кулаке.

Проститутку звали Каролина. Красивое имя. Встретившись с ней, Толстяк понял, что познакомиться со шлюхой куда легче, чем с любой другой женщиной: его внешность не имела значения. Каролина отвела его в комнату под самой крышей, в том самом доме, перед которым он всегда ее видел. Когда они поднимались по лестнице, Толстяк взял ее за руку – она удивленно обернулась, но не рассердилась.

Комната была тесная, но не душная, там стояла двуспальная кровать и шкаф. Он не увидел там ничего отвратительного, а сколько раз он слышал про жуткие комнаты проституток, настоящие рассадники болезней. Сердце учащенно билось – это был первый раз. Он не думал о деньгах, за которые попал сюда, теперь уже не думал. Он чувствовал лишь страх, смешанный с радостью: женщина, которую он любил уже несколько месяцев, станет у него первой. Но он совсем не знал, что теперь делать.

– Я никогда этим не занимался, – сказал он, повесив голову.

Она ласково посмотрела на него:

– Я тебя научу.

Он неловко промолчал, и она шепнула:

– Раздевайся.

Он совершенно не собирался раздеваться, во всяком случае не так. Будь его нагота красива, ему бы не пришлось любить шлюху.

– Мне не очень хочется раздеваться, – смущенно пробормотал он.

Она застыла от изумления: какой странный клиент.

– Почему?

– Потому что в одежде я не такой урод.

Она засмеялась приятным, ободряющим, совсем не унизительным смехом; она не насмехалась над ним. Задернула шторы и выключила свет.

– Раздевайся и ложись на кровать. В темноте все красавцы.

Толстяк послушно лег. И открыл для себя мир, полный ласки и нежности.

Он часто ходил к ней. Однажды она исчезла.

* * *

Смеркалось. Они шли по какой-то грунтовке, непонятно где. Толстяк попросил “джи-ай” высадить их между двумя полями под паром – подходящая дорога к новой судьбе. Шли уже давно, молча. Девушка натерла ноги, но не осмеливалась жаловаться и покорно шагала за Толстяком.

Они добрались до одинокого амбара. Гигант остановился.

– Мы здесь переночуем, офицер?

– Да. Боишься?

– Нет. Теперь мне уже не страшно.

– Тем лучше. Только зови меня не офицер, а Толстяк.

Она кивнула.

Хорошее они нашли убежище. Внутри пахло старой древесиной. Толстяк нагреб в углу соломы, и они устроились. В щели еще сочился свет. Им было хорошо. Толстяк достал из кармана сладости, полученные от “джи-ай”, и предложил девушке:

– Хочешь есть?

– Нет, спасибо.

Молчание.

– Странное какое имя Толстяк, – робко сказала девушка.

– Это мое боевое прозвище.

Она уважительно взглянула на него:

– Вы американец?

– Француз. Но лейтенант британской армии. Тебя как зовут?

– Саския.

– Ты француженка?

– Да, лейтенант Толстяк.

– Саския – это как-то не по-французски…

– Это не настоящее мое имя. Меня так звали немцы. А те, что возвращались с русского фронта, называли меня Сашечка.

– А настоящее твое имя как?

– Саския. Пока не кончится война, буду Саскией. Как вы – лейтенантом Толстяком. На войне все носят боевые прозвища.

– Но с именем Саския связано столько плохого…

– Боевое прозвище получают по заслугам.

– Не говори так. Сколько тебе лет?

– Семнадцать.

– Не стоит быть проституткой в семнадцать лет.

– Проституткой не стоит быть никогда.

– И то верно.

– Вы когда-нибудь ходили к шлюхам, лейтенант?

– Да.

– Понравилось?

– Нет.

Каролина была не в счет. “Шлюхи” – это про убогие бордели.

– Тогда почему ходили?

– Потому что я один. Ужасно все время быть одному.

– Знаю.

Молчание.

– Саския, как так получилось, что ты…

– Долго объяснять.

Толстяк в этом не сомневался.

– Спасибо, что спасли меня.

– Не будем больше об этом.

– Вы меня спасли, это важно. Можете делать со мной что хотите… Чтобы было не так одиноко… Платы не надо, и так будет приятно.

– Не хочу я ничего с тобой делать…

– Я никому не скажу. Нам же здесь хорошо, правда? Я умею хранить секреты. В кузове грузовиков я делала все что они хотели и никому ничего не говорила. Кто-то хотел, чтобы я кричала погромче или, наоборот, молчала. Знаете, лейтенант Толстяк, я видела много солдат на улицах, при оружии, но в грузовике все иначе: только что эти мужчины в форме были могучими военными, покорителями Европы… А в темноте, в грузовике, они лежали со мной неловкие, задыхающиеся, такие жалкие – голые, тощие, бледные, напуганные. Некоторые даже просили, чтобы я хлестала их по щекам. Разве не странно, лейтенант? Эти солдаты захватили Европу, ходят грудь колесом, гордятся, а как залезут в грузовик и разденутся догола – хотят, чтобы шлюха била их по щекам.

Молчание.

– Просите от меня что хотите, лейтенант Толстяк, я никому не скажу. Будет приятно.

– Я ничего не хочу, Саския…

– Все чего-нибудь хотят.

– Тогда можешь меня обнять, как будто ты моя мать?

– Я не гожусь вам в матери, мне всего семнадцать…

– А в темноте не видно.

Она устроилась на соломе, и Толстяк, растянувшись рядом, положил голову ей на колени. Она погладила его по голове.

– Мать мне обычно пела, чтобы я уснул.

Саския запела.

– Обними меня.

Она крепко обхватила его руками. И почувствовала, как текут по ее рукам слезы офицера. Она тоже заплакала. Молча. Ее хотели обрить как животное. Ей было страшно, она перестала понимать, кто она такая. Нет, она не изменница, да и сестра у нее была в Сопротивлении, она сама однажды сказала. Как давно она ее не видела! А что с родителями? В их дом в Лионе пришло гестапо: арестовали сестру, хотели забрать всю семью. Родителей увели, а она спряталась в большом шкафу – дом они не обыскивали. Она просидела там, дрожа от страха, еще несколько часов после того, как уехали черные машины. А потом убежала. Она не выжила бы одна, на улице, если бы не прибилась к колонне вермахта. Это было год назад. Целый год она провела в брезентовом кузове грузовика – за консервы и хоть какую-то защиту. Четыре времени года. Летом солдаты были потные и грязные, от них плохо пахло. Зимой она дрожала от холода, никто не хотел заниматься этим под одеялом из-за инфекций. Весной стало получше, она лежала на железном полу грузовика и слушала, как поют птицы. А потом снова настала летняя жара.

Толстяк и Саския, офицер спецслужб и проститутка, уставшие от мира, уснули в темном амбаре.

61

Ноябрь в Лондоне выдался хмурым. Вестей от Толстяка так и не было. Станислас говорил, что никуда тот не денется, вернется, что вся его жизнь теперь только здесь.

Воскресным вечером Лора с матерью сидели в гостиной в Челси. Для Секции F война кончилась, Бейкер-стрит демобилизовала всех агентов.

– Что ты теперь будешь делать? – спросила Франс.

– Растить Филиппа. И потом, надо закончить учебу.

Мать улыбнулась: дочь говорила так, словно война в конечном счете была чем-то несерьезным.

– Мне бы хотелось в декабре опять всех собрать в Сассексе, – продолжала Лора. – Как в прошлом году… В память. Думаешь, они придут?

– Конечно.

– Знаешь, с тех пор как мы вернулись из Франции, все стало не так, как прежде.

– Не волнуйся, станет как прежде. Время лечит.

– А Толстяк вернется наконец? Я за него волнуюсь, так хочется, чтобы он был здесь!

– Наверно. Не волнуйся… Хватит с тебя потрясений.

– Я бы еще пригласила отца Пэла. Он даже не знает, что у него есть внук… И, по-моему, даже не знает, что его сын погиб. Пора ему сказать.

Франс грустно кивнула и погладила дочь по голове.

По тротуару возле дома ходил Ричард, возил коляску с Филиппом.

* * *

Он молился каждый день. По утрам и по вечерам ходил в церкви, часами сидел на жестких, неудобных скамьях под пустынными заледенелыми сводами и молил, чтобы ему дано было все забыть. Он хотел снова стать Клодом-семинаристом, в крайнем случае Клодом-кюре, Клодом из Уонборо, которого все считали непригодным к войне. Хотел снова стать священником. Хотел заточить себя в монастыре. Хотел стать траппистом и навек замолчать. Да, пусть Господь направит его в кельи молчальников, чтобы он смыл с себя грехи и ожидание смерти перестало быть таким невыносимым. Да, он, быть может, еще спасет свою душу; быть может, она еще не совсем погибла, ведь он хранил целомудрие. Он убивал, но остался невинным.

Пусть Господь заточит его в горах – он хотел исчезнуть, ведь он ничтожество, умеет причинять только зло. А теперь его больше всего мучило, что он оскорбил Толстяка, единственного Человека из них всех. Он знал, какую цену придется заплатить за это: кто оскорбляет Человека, у того нет будущего; кто оскорбляет Человека, тот никогда не узнает искупления. Клод часто жалел, что не погиб на войне: он завидовал Эме, Пэлу и Фарону.

Ему было стыдно находиться рядом с Лорой, он был ее недостоин. В конце концов она тоже убежит. И Филиппа он больше не хотел видеть: Пэл, его отец, был Человеком, он никого не бил, никогда не предавал, никому не причинил ни малейшего зла. Филипп, в свой черед, тоже станет Человеком, а значит, человечество не погибнет. Главное – не заразить мальчика. Да, он уедет далеко сразу, как только сможет. А пока он уходил из квартиры в Блумсбери на заре и возвращался к ночи, чтобы не встречаться ни с Лорой, ни с Филиппом. В изломах ночи до него нередко доносились рыдания Кея в соседней комнате: тот тоже терзался собственным существованием. Бывало, он выпивал, но редко: ему хотелось каяться и страдать.

* * *

Немцы пока не капитулировали, УСО еще действовало, но Секция F доживала последние дни. На Портман-сквер и в отдельных кабинетах Бейкер-стрит паковали коробки. В Париже, в отеле “Сесиль”, открыли офис УСО для помощи вернувшимся агентам-французам. К тому же надо было связаться с семьями погибших.

Лора поделилась со Станисласом своим намерением найти в Париже отца Пэла.

– Он в курсе про сына? – спросила она.

– Не знаю.

– Теперь ему надо знать.

– Да.

– Я покажу ему Филиппа, это смягчит его горе.

– Наверняка… Но торопиться некуда, поедешь, когда почувствуешь, что готова.

– Я хочу, чтобы он увидел Филиппа… Хочу с ним поговорить… Мне столько надо ему сказать… Но как, как я скажу ему про Пэла, если он ничего не знает?

– Если хочешь, могу сначала я к нему пойти, – предложил Станислас. – С Доффом. Чтобы все сделать как надо. От имени УСО. С военными почестями и всем прочим, пусть отец знает, каким героем был его сын.

Она уткнулась лбом в плечо старого летчика.

– Очень хочу, – грустно сказала она. – Как ты думаешь, он захочет приехать в Сассекс? Может, поживет немножко в Англии, побудет с Филиппом. Так ведь будет хорошо, правда?

– Замечательно, – успокоил ее Станислас. – Все будет хорошо.

62

Они были в Дьеппе, в маленькой гостинице у самого моря, в номере на третьем этаже. Саския смотрела в окно на волны, ласкающие песок, Толстяк сидел на кровати. Они приехали сюда несколько дней назад.

– Мне скучно, – сказала она, не сводя глаз с пляжа.

Он досадливо поморщился:

– Но здесь мы вдали от людей. Тебе разве не хочется быть подальше от людей?

– Хочется. Но, по-моему, я видела в столовой крысу…

– Не бойся их. Крысы тебе ничего не сделают.

– Я бы на пляж сходила…

– Нельзя… Там мины.

Она вздохнула. Она была прелестна, нетерпение украшало ее; ему хотелось прижать ее к себе, крепко обнять. Он не решался.

– Как хочется побегать по песку! – внезапно воскликнула она в буйном приливе жажды жизни.

Он улыбнулся ей и подумал: “Милая, милая Саския”.

– Ты можешь поехать в Англию. Там нет мин на пляжах…

– Англия – красивая страна?

– Самая красивая.

– Там же все время дождь, нет? Не люблю дождь…

– Дождей там много. Но это неважно: там хорошо жить. Ведь когда счастлив, дождь – это пустяки.

Лицо у нее снова стало грустным:

– Мне хочется повидать родителей. И сестру…

Хозяин гостиницы сказал Толстяку, что люди, депортированные в немецкие лагеря, стекаются в парижскую гостиницу “Лютеция”. Если родителей и сестру Саскии арестовали и депортировали и если они еще живы, их можно найти в “Лютеции”. Толстяк пока не говорил об этом Саскии, ему так хотелось, чтобы они остались здесь, вместе. Но как скрыть от нее, что в Париже она, быть может, найдет родных?

Он встал и подошел к ней.

– Знаешь, Саския, давай поедем в Париж. Наведем справки о твоих родных… Я знаю одно место.

– О, да! Я так хочу!

Она заплясала от радости и повисла у него на шее: скоро она увидит своих! Счастливый ее счастьем, он взял ее за руку и предложил пойти подышать воздухом. Они дошли до самой кромки пляжа, где не было мин.

Она сняла туфли и осторожно шла босиком по песку, нагретому проглядывающим сквозь облака солнцем. Ее белокурые волосы – великолепные волосы – развевались на ветру. Она не отпускала руку Толстяка.

– Однажды я отвезу тебя на прекрасный английский пляж, – сказал он.

Она улыбнулась и кивнула смеясь. Она сделает все, что он захочет, ведь он спас ее от позора и скоро отвезет к родным.

Они жили здесь вместе уже несколько дней. Он не прикасался к ней, но все время смотрел на нее. Смотреть не запрещено. Она такая нежная, такая милая. Уже несколько дней он любил ее. Той же любовью, какой когда-то любил Мелинду. И, быть может, Каролину. Он ощущал невероятную радость: он еще может любить! Не все еще кончено, ничто никогда не кончается. Он снова оживал, снова мог мечтать. Пусть у него нет Филиппа, зато будет Саския. Она придавала смысл его жизни. Он любил ее, но поклялся себе ни словом не обмолвиться об этом. Никогда. Или не раньше, чем она сама скажет. Они будут любить друг друга на пляжах Англии.

63

Прошло две недели, настала середина ноября. Лора с Филиппом в сопровождении Станисласа и Доффа приехали в Париж на поиски отца. Они поселились в маленькой гостинице возле Ле-Аль: Станислас и Дофф в одном номере, Лора с сыном – в другом.

Станислас добыл в Лондоне адрес Пэла. Все трое, сидя в комнате Лоры, смотрели на карманном плане города, как туда попасть. Улица Бак. Ничего сложного.

– Пойдем завтра, сейчас уже слишком поздно, – решил Станислас, желая оттянуть минуту ужасного известия.

Все согласились.

* * *

Никто не знал, что неподалеку оттуда Толстяк и Саския возвращались в небольшой пансион в одиннадцатом округе. Они поселились там чуть больше недели назад. Она была нарядная: с тех пор, как они оказались в столице, она всегда наряжалась – каждое утро ждала встречи со своими. Каждое утро надеялась. Каждое утро шла с Толстяком в “Лютецию”. Они сидели там до вечера, но напрасно.

64

Саския разбудила Толстяка на рассвете. Она уже давно не спала.

– Вставай, пора идти! – нетерпеливо крикнула она, тряся матрас.

Он не спеша поднялся, ему не хотелось слишком торопиться. Девушка весело скакала в крохотном номере. Она была прекрасна. Самая прекрасная, лучше всех. Он так боялся ее потерять. Он хотел предложить ей не ходить сегодня в “Лютецию”: там, внутри, слишком много горя. Можно сделать перерыв, сходить прогуляться или посидеть в кафе как влюбленные. Но она уже была готова идти, была полна надежды и энергии, как будто не повторялся напрасно изо дня в день их сиротский ритуал. Гигант оделся, и они пошли.

Несмотря на ранний час, перед “Лютецией” уже выстроилась длинная очередь, медленно просачивавшаяся через усиленную охрану. Толстяк показал свое удостоверение британской армии, и их пропустили быстрее и легче. Они прошли в главный холл. Нет, это место ему решительно не нравилось – слишком много печали и надежды на лицах людей.

За стойками и у столов уже толпятся взволнованные посетители, всюду волонтеры, медсестры, объяснения для прибывших, медицинская помощь, дезинфекция, кормежка, включение в списки. Целая река призраков, бескровных, лысых, пугающих. Призраков того, что человечество сделало с человечеством.

Как всегда по утрам, Саския свернула к стойке, еще раз назвала имена родных. В списках их не было. Она повторила вопрос в каком-то кабинете на первом этаже.

– Спроси про сестру, – подсказал Толстяк. – Как ее зовут?

– Мари.

И опять ничего не найдено. И, как всегда по утрам, они уселись вместе в широкое кресло. Девушка совсем отчаялась.

Неужели она осталась одна? Сирота навсегда? Но у нее по крайней мере есть Толстяк, добрый Толстяк, он всегда ее защитит и никогда не позволит обрить.

– Подождем еще. Несколько дней, если нужно, – шепнул Толстяк на ухо Саскии, заметив на ее щеках слезы.

И тайком, любовно, поцеловал ее в ямочку у шеи. Он еще никогда в жизни так не делал.

Прошел час. Вокруг были другие семьи, навстречу им двигались другие призраки. Потом еще час. И вдруг Саския увидела ее – это она, сестра, она здесь! Она выкрикивала ее имя изо всех сил, наверно, раз десять. Это она! Мари! Без волос, лицо и тело изуродованы худобой, но она здесь, живая! Они бросились друг к другу, обнялись. Саския почти могла поднять сестру. Они вцепились друг в друга, ощупывали одна другую, словно не верили, что это правда. И расплакались слезами радости, облегчения и боли.

– Мари! – прошептала Саския. – Мари… Ох, как я за тебя боялась, я всюду тебя искала! Я уже столько дней тебя здесь жду!

Больше они ничего не сказали, больше не было слов. Все, что им надо было рассказать, теперь стало неважно: побои, изнасилования отныне не имели значения, важно только будущее. Толстяк смотрел на них, растроганный и в то же время удрученный судьбой человечества. Он так никогда и не узнает, что Мари полтора года назад была арестована агентом абвера на бульваре Сен-Жермен, когда отвозила то, что считала ценными боевыми приказами и что на самом деле было лишь открытками отцу от сына.

* * *

Было около полудня. Мари и Саския стояли у выхода из “Лютеции”, собираясь ехать на вокзал. Мари только что узнала от сестры о налете гестапо на родительский дом после своего ареста. И девушки решили вернуться в Лион – быть может, родители их уже ждут. Нельзя терять надежду. Они не хотели ждать в Париже, а Мари больше вообще не хотела сюда возвращаться, слишком тяжелые воспоминания.

Саския немного прошлась с Толстяком по тротуару. Он грустил – вот они уже и расстаются. Недавно прошел дождь, фигура девушки отражалась в лужах. Она подошла к нему вплотную. Она казалась ему потрясающей.

– Я быстро вернусь, – сказала она, – мне только надо посмотреть, вдруг родители…

– Я понимаю.

– Я быстро вернусь. А ты пока что будешь делать?

– Не знаю. Наверно, поеду домой, в Лондон.

Она обняла его.

– Ой, не грусти, – взмолилась она, – а то мне тоже будет грустно!

– Ты приедешь в Лондон?

– Конечно!

– И мы пойдем на пляж?

– Да! На пляж!

Она поцеловала его в щеку.

Толстяк вынул из кармана клочок бумаги и написал адрес в Блумсбери.

– Приезжай ко мне! Я буду ждать тебя каждый день.

– Приеду, очень скоро. Обещаю тебе.

Она взяла его ладони в свои, и они долго молча смотрели друг на друга.

– Ты будешь любить меня, хоть я и была проституткой?

– Само собой! А ты, ты будешь любить меня, хоть я убивал людей?

Она ласково улыбнулась:

– Я тебя уже немножко люблю, дурачок!

Он ослепительно улыбнулся. Она вернулась к сестре, и обе двинулись по бульвару. Саския обернулась в последний раз, помахала Толстяку; тот – счастливый – провожал ее глазами, пока она не скрылась за углом. Она любит его! Его еще никто не любил.

Было около полудня. Пока влюбленный Толстяк грезил на тротуаре, Станислас и Дофф в нескольких сотнях метров от него шли по улице Бак.

65

Ровно в полдень раздался звонок в дверь. Отец подпрыгнул от радости и подхватил чемодан. Сын вернулся! Ах, все эти недели он держался молодцом: ни вестей от Вернера, ни открыток, ничего! Недели, а может, месяцы, он потерял счет времени и только старался не волноваться и не падать духом. Как мог, наводил справки о войне на Тихом океане, которую вел из Женевы сын. Он ждал, верно ждал. Теперь он снова не запирал дверь, выходя из дома. Какое счастье, какое непомерное счастье снова увидеть сына! “Поль-Эмиль!” – крикнул отец, кинувшись открывать и крепко сжимая чемодан. “Поль-Эмиль!” – снова радостно завопил он, поворачивая ручку двери. Но в тот же момент лицо его застыло: никто из мужчин на лестничной площадке не был его сыном. Отец уставился на них, раздавленный разочарованием.