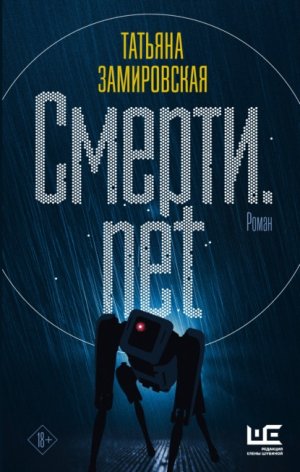

Смерти.net Замировская Татьяна

Бумажный документ, к которому А. удалось немыслимым образом получить доступ (помог взломанный робот-пылесос, которого взломанная бостонская собака библиотечно-архивной модели подбросила в архив и поставила на стол, чтобы он исползал-отсканировал распечатки протоколов камерами, которые в основном видели лишь мертвых муравьев, сухую грязь да кошачьи шерстяные колбаски), пока мы с тем, что вряд ли было моим мужем, переносили через взорванные в прошлых войнах остовы мостов надгробные камни с надписями на иврите (там, где лес, раньше было кладбище; там, где были леса, вероятно, раньше всегда были кладбища), не содержал в себе кнопки. Нажать следовало на мякоть, рукоять, реберную клеть, которая окружает костяным объятием мою память о сердце (необходимо ли мне делать эти мысленные оговорки?) – двадцать три года, ровно по числу проведенных вместе дыр в плоти.

Кто вообще считал эти кровавые дыры как годы? Почему они учли те кошмарные времена, когда мы познакомились и мне было всего двадцать? Чтобы совпало? Правда ли они держат у себя в полиции, как мне показалось оттуда, где мне уже ничего не может казаться (копируется ли воображение как полная библиотека когда-либо придуманного, помысленного и принятого извне в качестве психического радиоприемника или копируется лишь метод и способ его функционирования?), специальных людей, которые занимаются подобного рода подсчетами, синхронистичностями, слияниями досмертных контекстов?

Возможно, у них там есть целый отдел криминалистической судебно-медицинской апофеники. И при каждом увиденном ножевом ударе всякий служащий отмечает на особой непромокаемой бумаге: год, год, еще год, еще год, ранил, еще год, убил.

Шея, чуть повыше родинки над ключицей: мне двадцать, ему двадцать три, мы назначаем встречу в баре в пятницу вечером. Я объясняю, как буду выглядеть: в белом платье с желтыми розами и сиреневым водяным пистолетом (это точно была я? разве я носила в те времена платья? да и на свидание я явилась не с пистолетом, а с букетом павлиньих перьев). Он пишет в ответ: тогда я тоже приду с пистолетом, но с настоящим – посмотрим, кто кого. (И сдержал слово, пришел с пистолетом – почему он не убил меня сразу, прямо тогда? где он взял пистолет? сказал, что одолжил у друга, чтобы меня впечатлить, – и впечатлил же? шея дает ответ: да, впечатлил, 26 мм.) Лучше бы ты тоже пришел в белом платье с желтыми розами, дорогой, и мы бы кружились на барной стойке, пока бармен заполняет мой опустошенный воображаемый пистолет теплым бурбоном с запахом бумаги и собачьей шерсти. Целиком в духе того постапокалиптического лета, правда?

Два года, про которые я не хочу вспоминать, два скользящих удара, о которых скучно читать, следующий поинтереснее – грудная клетка, слева, между подмышкой и той грудью, что слегка пониже: мне двадцать четыре, я препротивнейшим образом беременна, мы назначаем уже другую встречу в другом баре, и я жалею, что у меня нет с собой пистолета, – за уверенность в том, что в любую секунду можно прекратить что угодно, я тогда отдала бы все годы жизни, довольствуясь оставшимися благостными месяцами, днями, наносекундами.

Я говорю:

– Я не могу. Делай что хочешь, можем расстаться, мне пофиг. Понимаешь, я уже придумала ей имя.

Он отвечает:

– Если ты уже придумала ей имя, почему потом, когда ты будешь вспоминать, как это все случилось, ты никогда не станешь называть ее по имени и всегда будешь говорить «дочь», «дочь», как будто она просто функция?

Я говорю: давай не будем анализировать меня как речь и способ авторепрезентации, нам просто нужно разобраться в том, что случилось и почему, – и чуть надтреснутое, надрезанное ребро, словно мясник отвлекся, улыбнувшись регулярному покупателю, отвечает: разбирайтесь, ребята, 24 мм – и глубина канала 11,5 см, согласно кивает сердечная сумка; моя недоступная мне анатомия говорит только правду, в отличие от всего остального мира.

Дальше, листаем дальше. Пах, чуть левее правой тазовой кости, это я уже лежала, что ли, ведь иначе неудобно было бы, хотя и лежа не так уж и удобно, может быть, он тоже лег рядом: тут мне тридцать, дочь наша уже учится в школе, а я переживаю, что у меня почему-то словно не может быть больше детей, хотя мне это просто кажется, конечно же, я все придумала, да? Да, отвечает правый яичник, поликистоз, 25 мм, уже не важно – еще почка задета по ходу пролета лезвия, хотя откуда там было взяться почке, думаю я, – но в эту секунду мне проще захлопнуть папку и перестать думать о том, откуда там могло что взяться. Слишком много отверстий во всем, чем я привыкла себя считать: теперь в моих призрачных воспоминаниях о будущем я какое-то кровавое решето.

Остальные тринадцать мы решили оставить на потом: мужу было еще неприятнее изучать этот документ – ведь он даже рыбу не мог убить! Это для таких, как он, придумали рыбью гильотину! (Допустим, это все-таки письмо бабушке; были ли в ее времена гильотины для рыб? как вообще убивали рыбу тогда? били ее головой о стол? замораживали, а потом сразу в огонь и в воду? можно ли объяснить человеку, который не дожил до наших благостных времен, почему рыбья гильотина стала таким же непременным кухонным атрибутом, как блендер, тостер и штопор?)

Наверняка я сделала что-то ужасное. Иначе зачем тебе было меня убивать, любовь моя? (Это я произношу словно из собаки – кажется, только там, в мире вечно открывающихся дверей, я была способна на что-то вроде безусловной любви – потому что меня во всем этом не существовало.)

Несколько дней подряд мы функционировали в режиме будто бы нашей прижизненной рутины, но похожей то ли на вынужденные каникулы, то ли на карантин. Я просыпалась, чувствуя себя неприятно химически выспавшейся, натягивала всякий раз разные неоновые беговые штаны и всегда одну и ту же суперлегкую куртку, набитую лживым канадским гусем, и нарезала, словно ножом, круги вокруг дома, пытаясь вспомнить, могла ли я совершить что-то достойное убийства. С терактами все просто, завистливо думала я, когда люди погибают в теракте, никто обычно не интересуется за что, всегда понятно за что, а погибшие – просто статистика. Возвращаясь домой, я обнаруживала, что муж уже напек тихих смущенных блинчиков, моих любимых, на голубичном тесте; и я тут же спрашивала себя: уверена ли я в заупокойной подлинности этих воспоминаний, не сгенерировала ли я их сама?

После инцидента с собаками я постоянно будто бы подозревала саму себя в недостоверности, неокончательности, неподлинности. Ведь у меня сохранились воспоминания о том, что происходило со мной, пока я была чистым сознанием. Даже отбросив краеугольную, невообразимую мысль, что чистое сознание в этой ситуации теоретически невозможно (ведь сознание и его имитация – это всего лишь способ синхронизации дубликата с реальным временем), я не могу понять, каким образом к моей актуальной жизненной памяти подключилась память блуждающей бессловесной собаки, запрограммированной буквально на два-три простейших действия и столько же команд: сидеть, лежать, вон отсюда, открой холодильник и принеси пиво, иди открой дверь курьеру. Что было мостом, кабелем, инфоканалом, объединяющим память человека и память вещи? Как я вообще могла быть вещью без памяти и помнить об этом, став своего рода более сложной вещью с памятью?

Я не вещь, я ветошь и немощь. Все это не точно, повторяла я себе, все это не точно. Это была не я.

Я увеличивала дистанцию, расширяла круги: мне было важно забегать немного вперед. Иногда я останавливалась отдышаться и впервые осознанно воспринимала вещи и предметы так, как будто они чьи-то воспоминания: а ведь они и были чьи-то воспоминания. Я трогала деревья (деревья после слияния контекстов стали четче, яснее, гуще, но страннее, намного страннее), запускала руки в волосы и думала: это моя память о моих волосах или память кого-то, кто тоже делал что-то похожее? Может быть, это память моего мужа? Кстати, держал ли он меня за волосы в тот момент?

Когда я размышляла, за что он меня убил, я задавалась вопросом: почему убивают всегда за что-то? Откуда это внутреннее обвинение жертвы, святая уверенность в том, что, выяснив мотив преступления, мы оправдаем не столько преступника, сколько случившийся слом, разрыв, оплошность? Доступа к литературе на эту тему у меня не было – после того как запретили психотерапию, релевантные тексты стали доступны только исследователям, получавшим специальный код, – но мне показалось неуместным делать запрос, связываться с учеными (наверняка у них хватало других забот в смутные дни восстания); во всем этом мне нужно было разбираться самой.

Именно это и сказал А., когда я забежала вперед настолько, что внезапно оказалась на его пороге: «У меня сейчас куча проблем, разбирайтесь сами». Я решила не беспокоить его хотя бы пару недель: он как минимум спас мне то, что могло бы быть жизнью, если бы это была жизнь. И теперь имел право немного отдохнуть.

– Хорошо, давай поставим вопрос так: за что ты теоретически мог бы меня убить? – выспрашивала я у мужа. – Скажем, за измену? Вот когда А. признался тебе в том, что у нас были отношения – или есть, или были, – ты сказал, что убил бы за такое, да? Ты и правда убил бы за такое?

– Да нет, – мямлил муж. – Как бы я понимаю, почему так вышло. Я пропал, не выходил на связь, не хотел общаться, ты была несколько месяцев в жутком стрессе, я могу это все понять и даже, наверное, простить – это меня не унизило, понимаешь?

– Унижение, – сказала я. – Вот. Ты мог убить меня за какое-то невообразимое унижение. Я тебя опозорила перед кем-то? Я где-то тебя разоблачила? Может быть, ты все эти годы скрывал от меня что-то чудовищное, я это случайно выяснила и стала тем самым свидетелем, которого легче убить, чем убедить в том, что обнаруженное – безобидно? Детское порно? Диджитал-амфетамин? Предметы, которые рожают предметы, которые рожают предметы? Те подтекающие видео с говорящими животными? Может быть, ты вообще всегда убивал людей именно так – в подворотнях, на выходе из бара, в темных аллеях? Может быть, ты такой Джек Потрошитель? Может быть, все последние теракты в городе – это ты на самом деле убивал женщин? Вот как тот маньяк, который забыл, как выглядят женщины, был такой когда-то…

Ну вспомни. Скажи. Тебе ничего за это не будет. У нас нет полиции (кроме той, о которой мы помним, – эти могут остановить за превышение скорости, но если не бояться, они извинятся, угостят жевательной резинкой и уедут по делам, которых, как и их самих, не существует: они как деревья – сгустки памяти) и тюрем (кроме тех, о которых мы помним либо предпочли бы забыть), и я тебя не оставлю, не брошу, ведь все равно ты уже совершил самое ужасное – убил меня. Что может быть хуже!

Вероятно, я в этих изматывающих, измучивающих нас беседах звучала слишком цинично – но, как оказалось, мертвому человеку не так уж страшно выяснить, что он умер как-то иначе, чем предполагал изначально. Выяснение правды о том, что близкий, который наотрез не желает с тобой коммуницировать, еще и нанес тебе ровно двадцать три – подставь, пожалуйста, популярное в твоем окружении слово, идеально состыкующееся с «двадцать три» – и это при том, что ты перестаешь считать и дышать уже на шестнадцати, – не дает никакой добавочной боли. Да и что такое боль в моей ситуации? Копируется ли вся боль, что я испытывала в жизни, как полная библиотека моих страданий в прошлом или копируется боль как концепция и специфическое нейросостояние?

Или, возможно, это было что-то вроде казни.

О статусе снов, которые видят мертвые, до описываемого мной момента постоянно спорили. Даже писались научные исследования на эту тему: есть ли у нас доступ к коллективному бессознательному, есть ли вообще коллективное бессознательное (учитывая, что психоанализ как одно из направлений психотерапии тоже запрещен), и есть ли вероятность того, что мы все и есть коллективное бессознательное? Были и другие вопросы: являются ли сны мертвых памятью мертвых обо всех снах, что с ними случались раньше, – или же то, что помнит человек о своих снах, не совпадает с тем, какого рода и объема информация на этот счет хранится в его мозгу?

Мне кажется, что сны – это и есть контекст, даже в аналоговом, реальном мире. Поэтому то, что мы видим, – это, скорей, контекст контекста. Я бы не рискнула называть это снами – это похоже на что угодно (ты все еще здесь? оставь комментарий: зарубку, царапину, чихни в конце концов – это как моргнуть душой, я точно обращу внимание!), но точно не на биосны живого сопящего тела.

Из моих биоснов самым неприятным, волнующим и навязчивым был сон про казнь.

С той же регулярностью, с какой другим людям снились взрывающиеся дирижабли, горизонтальные лифты, наводнения на Кипре и прогулки голышом в дивном новом мире офисных костюмов и осенних пледов, мне снилось, как меня приговаривают к смертной казни и ведут – на засыпанный скользкой серебристой рыбьей чешуей базарный эшафот, в газовую камеру, в дышащую шаткой ночной жарой чугунную печь, выложенную визуально прохладными марокканскими терракотовыми изразцами. Во всех этих снах я ловила себя на одном и том же ощущении: неужели это действительо я? Неужели это на самом деле происходит со мной? Неужели это тот самый неотменимый момент, в который я еще есть, но обратного пути в жизнь уже нет и быть не может? Неужели оно уже началось, а я все еще здесь?

Я все пыталась зафиксировать момент неотменимости – когда черта уже пройдена, но я все еще наблюдаю за процессом.

Теперь только память об этих снах и есть моя смертная память. И я берегу ее как шкатулку с бриллиантами – настоящей смертной памяти у меня нет. Ее будто выдернули из моих рук, когда я прогуливалась с этой шкатулкой по тому, что считала домом, но что на деле было именно что многолюдной марокканской улицей с терракотовыми печами. И это обиднее, чем умереть. Я не могу думать о той, кто обладала этой памятью некоторое, пусть и болезненно краткое, время, – и в то же время я не могу о ней не думать. Во-первых, это зависть к опыту подобной смерти – я бы хотела понять, что чувствуешь, когда тебя убивают один на один.

Хотя, надо сказать, я всегда боялась именно терактов – опасаясь не столько боли, сколько коллективной публичной смерти. Мне не хотелось попасть в мучения и лабиринты лимба вместе с толпой таких же растерянных ничего не понимающих душ: в своей фобии коллективной смерти я предполагала, что коридорчик, по которому нам всем единовременно придется ползти на пути к лучшей версии жизни, окажется трагически узким, а медиаэффект и вовсе лишит нашу аномально расширенную массу шанса нормально переродиться.

Конечно, потом эта фобия прошла, когда я смирилась с тем, что не буду перерождаться. Никто не будет перерождаться.

Но тем не менее я отдавала себе отчет в том, что она – та, кто обладает моей смертной памятью, – возможно, все-таки переродилась. И она – все же не совсем я.

Хотя после инцидента с собаками я уже не понимала, где во всем этом то, что всегда и изначально было мной.

– Может быть, ты убил меня за историю с М.? – спросила я мужа.

Он покачал головой.

– За то, что я в той ссоре вспомнила про твоего отца?

– Прекрати, прошу тебя. Если мы сейчас будем вспоминать все гадости, которые ты сделала за все эти годы, нам не станет легче.

– Но мне не то чтобы тяжело. В смысле, я не хочу, чтобы стало легче. Я хочу, чтобы стало понятнее.

На самом деле я расспрашивала мужа про все эти вещи только потому, что у меня появилось жуткое подозрение: вдруг я та, кого помнят? Это было маловероятно, но очень уж страшно. Если бы у нас с ним были одинаковые версии самых неприглядных моих семейных проступков – я могла оказаться той, кого помнят. Вдруг мне просто не хотят об этом говорить?

Мы относились к тем, кого помнят с брезгливым ужасом. У нас они иногда возникают в режиме вируса. Те, кого помнят – не совсем люди. Их никто не копировал, они ничего не дублируют. Эти чужие неприкаянные мертвые (точнее, воскресшие) – овеществленная память некоторого предельного для их активации количества людей (разумеется, умерших) об отношениях с ними (разумеется, умершими). Воплотившаяся коллективная память. (Ты замечаешь, как язык сопротивляется подобным формулировкам? Возможно ли, что высказывания о тех, кого помнят тоже запрещены?)

Те, кого помнят обладают некоторым подобием, имитацией сознания и уверены, что они и есть те, кого помнят. Несмотря на запредельную тавтологию этой формулировки, в ней есть некая убийственная отчетливость – поэтому, собственно, мы их так и называем, хотя по сути они – настоящие нейрозомби, блуждающая совокупность воспоминаний других о навсегда умерших близких. Они не совсем живые; более того, они точно не мертвые, как мы. Они ведут себя так, будто у них есть сознание, а еще они сотканы целиком из аффектов – из настоящей любви, ненависти, обиды (людям свойственно помнить о других то, что связано с аффектами). Они считают себя живыми, поэтому и ведут себя как живые.

Чаще всего это какие-то пришлые прошлые родственники или предигитальные мертвые, умершие в доинтернетную эпоху. Например, если в теракте погибала целая семья, почти наверняка к ней присоединялся маленький выводок нейрозомби в виде беспамятных тетушек, бабушек и прадедушек. Вопрос о статусе нейрозомби стоял довольно остро: уничтожить их было нельзя (как нельзя выжечь из памяти нескольких людей травму смерти близкого человека), держать в резервациях – жестоко; предпринимались подобные попытки, но после того как к некоторым родителям вернулись их умершие дети, хорошие, послушные и идеальные ангелочки (для воскрешения ребенка хватало памяти хотя бы одного из родителей и одного-двух учителей – и такие комбинации пару раз случались), мы подали что-то вроде билля о правах нейрозомби. А потом мы уже сами начали задумываться о том, чтобы как-то отсортировать, отделить их от себя. Да, мы понимали, что они порождение именно нашей памяти, следовательно, мы и вправе решать, что с ними делать. А еще выяснилось, что они приносят определенную пользу – я обязательно расскажу об этом позже.

Но самое трагичное – бедняги не понимали, что являются сгустками воспоминаний, мыслящими текстами, memory-големами. Некоторые из них даже пытались завести отношения, иногда удачные, – в таких случаях играла роль чья-то пьяная память о первой любви, например. Нейрозомби трагически погибших молодых талантливых людей вообще, как правило, имели огромный успех: их помнили только идеальными, безвозвратными, лучшими в мире.

(Я несколько раз спрашивала А., почему он меня выбрал, и он всегда отвечал: потому что ты такая, какая ты есть.

Потому что я вижу не тебя, а твое представление о том, какая ты есть.

Мы же тут все, по сути, собственные селфи.)

Страх оказаться той, кого помнят в моей нынешней иерархии жути был гораздо сильнее страха казни, страха коллективной смерти и страха так и не разобраться, почему меня убили. Он казался даже больше и неподъемнее моего воспоминания о том, как я была собакой.

Поэтому я навязчиво сверяла самые неприятные воспоминания мужа обо мне с тем, что я сама о себе помню: если все идеально совпадает, возможно, я теперь та, которую он помнит. Это было бы похуже тюрьмы: жить вдвоем с собственным убийцей, при этом постоянно подозревать, что я – всего лишь его воспоминание (окончательного осознания не произошло бы – нейрозомби не может принять себя как нейрозомби, он может лишь тревожиться и отрицать).

Какое-то время от этих страхов меня отвлекала теория Джека Потрошителя: конспиративная мысль, что я не столько совершила ужасное, сколько стала свидетелем чего-то ужасного. Муж уверял, что ничего от меня не скрывал, – разве что какие-то совсем бытовые мелочи, что-то интимное, стыдное, дурацкое (он не сказал, что именно), – но точно не из разряда того, за что убивают свидетелей. И нет, он не убивал женщин раньше, это точно.

– А если убивал? – спрашивала я. – Как я могу с тобой жить?

– Тогда бы я их и сейчас убивал, – отвечал муж. – Если у меня такая тяга к убийству, почему я сейчас никого не убиваю – учитывая, что тут даже тюрем нет и я остался бы безнаказанным?

– Потому что тебе страшно. Страшно, что тюрьмы появятся, как только выяснится, что ты за фрукт. И ты будешь первым. Почетным, так сказать, узником.

– Я не могу сесть за то, что я не успел сделать!

– Но если ты убивал других женщин, ты вполне можешь сесть за это! Вдруг все женщины, с которыми я якобы погибла в том теракте, на самом деле твои жертвы?

– В полиции были данные только про одно убийство!

– Да! Именно про одно! Которое случилось потому, что убитая узнала про все остальные убийства, которые ты совершил прежде!

– Это чудовищно, – сказал муж. – Я не понимаю, зачем ты так меня мучаешь. Ты не знаешь обо мне ничего из того, что я не знал бы о себе сам. И я не знаю о себе ничего, что могло бы превратить меня в это. Может быть, меня просто подставили? Тебя убил другой человек, а свалили всё на меня?

Увы, этот почти спасительный вариант, который наверняка обеспечил бы нам увлекательное занятие на ближайшие несколько суток (месяцев? лет?), оказался нерабочим: когда мы все-таки долистали весь рапорт, также пропустив восьмой (год, назовем это год, 21 мм, шея сзади в форме моего сумрачного лебединого двадцативосьмилетия – помнишь ли ты, как мы тогда расстались на полгода? помнишь ли, из-за чего?), восемнадцатый и далее, – в конце было отчетливо написано, во что я была одета.

Я сразу подумала: почему, вообще, важно, во что была одета жертва? Что это за атавизм? А потом поняла: это просто документ, статистика – коллекция одинаково неважной информации, пусть и предполагаемо собранной отделом судебно-медицинской апофеники (функция которого, вероятно, осмысленное иерархирование равноценно неважного).

Документ гласил, что я была одета в белое платье с желтыми розами (и установить этот факт получилось далеко не сразу – пришлось отделить розы от букета в двадцать три слившихся, слипшихся алых пиона).

И что в тот вечер я после работы поехала в бар.

И при мне был сиреневый водяной пистолет.

И – что самое жуткое – когда это все происходило, я – видимо, автоматически – пыталась из него отстреливаться (потом убийца, как было написано в документе, помыл пистолетом руки и лицо).

Почему двадцать три года спустя мы решили повторить наше первое свидание? Почему после него случилось то, что случилось?

– Я поняла, – сказала я. – Таких глитчей не бывает в реальной жизни. Я просто не могла одеться в костюм себя двадцатилетней и пойти на свидание в бар. Наверное, я все-таки та, которую помнят. Всё, жопа. Скажи честно, это ты обо мне помнишь какое-то месиво, да?

– Я понял, – ответил муж. – Я тебя, видимо, убил за то, что ты откуда-то узнала, что я тебя убью. И решила меня разоблачить, позвав на свидание в таком театральном духе. Я бы мог тебя не убивать, но поскольку ты знала, что я тебя убью, мне пришлось тебя убить как свидетеля, чтобы ты перестала об этом знать. Это такая мертвая квантовая петля. Дебильная трактовка, но не лучше твоей.

Нет, это не работает. Возьми меня за глиняные запястья, посмотри мне в глаза. Кто из нас чье воспоминание?

4. Непрозрачные предметы

Перед тем как я объясню про шкатулку с письмами (так вообще говорят? я все время беспокоюсь, что мир, из которого я ушла, застыл для меня в том числе и лингвистически и я постоянно плетусь в хвосте, вьюсь вокруг смертной, стылой точки языка), я должна рассказать, что у нас тут на самом деле происходит с вещами. Каков статус, значение вещи. Отношения мертвого человека с вещью настолько не укладываются в привычную для воображаемой тебя схему вещей (и вот снова: почему мертвый человек, если его можно назвать человеком, всегда тавтологичен, всегда повторяет, дублирует всякое значение?), что мне проще рассказать это, чем объяснить.

Вещи для нас – наивысшая ценность. В нашей реальности, где нет и не может быть денег, – то есть, конечно, они формально есть, но они всего лишь фон, часть кэша (отлично звучит, правда? я снова фоню, но что поделать – вероятно, при жизни я лучше ориентировалась в вариабельной безбрежности словарей), – мало что имеет такое значение, как вещь.

Я слышала, что до слияния контекстов – мне рассказывал об этом А., ведь он из первой волны мертвых, – мир выглядел если не сном, то некоей мерцательной, гриппозной неуловимостью: он будто бы уворачивался, всегда был обращен к тебе скользким блестящим боком, проявлялся лишь на периферии того, что сохраненное сознание дубликата определяло как зрение. До слияния контекстов дубликат с достаточно развитым воображением и памятью вполне мог существовать в узнаваемом материальном мире – сидеть дома у компьютера, выбираться пройтись в парк с непременным двадцатым айфоном на ладошке (почитать новости, все же что-то происходит в мире, где нас нет), даже, предположим, зайти в кафе и съесть мороженое или выпить газировки из сифончика – той самой, аптечной, с плавающим в ней липко-молочным расплывчатым ледяным шариком. Тут главное – не фокусироваться, не прилипать ни к чему: ты должен кругло и компактно плавать в этом узком газированном хрустальном бокале, как шарик тревожного мороженого. Наведешь фокус, включишь внимание – и все исчезнет.

Внимание – твой враг. Начинаешь вглядываться в вещь – вещь пропадает. Поэтому, когда мы дома или когда мы просто сами по себе, мы не вглядываемся ни во что никогда – пары раз пристального всматривания хватило, больше не нужно.

Но на самом деле мы и при жизни не особо вглядываемся, разве нет?

Ты помнишь, как выглядели кофейные чашки, стаканчики для воды и сковородка с дымящейся, кипящей пузырьками шакшукой в кафе, где вы завтракали? Был ли у фарфора серебристый ободок, был ли это фарфор? Распад, пустота – чашка, которая еще секунду назад мысленно повисала на набрякшем теплом безымянном пальце, истаивает как дым. Ты еле успеваешь удержать на губах вкус скорее маслянистого молока, чем кофе, пошлейшей горечи как слова, или горькости как памяти, или терпкой пенной буквы какого-то другого невыговариваемого и недоваренного напитка.

До слияния контекстов все наши приватные, пошлые, горькие чашки пропадали от направленного внимания на них. Мир, где ни на чем, кроме коммуникации, нельзя зафиксировать внимание, по какой-то парадоксальной причине был невыносимо одиноким. Все протесты тех времен как раз педалировали тему одиночества мертвых – там, где из реальности у тебя остается лишь общение, но невозможно даже прислониться щекой к дереву, ты фаталистично, невообразимо одинок и всеми брошен; общение непостоянно, у живых близких всегда есть кто-то живее, чем ты, а у тебя даже себя самого нет: отражение в зеркале уже уплывает, тает, превращается в вертишеистые мельтешения серых пятен – то ли мигрень, то ли негативы съемок атлантических ураганов из космоса. Одиночество, фарфор, хрусталь.

После слияния контекстов мир вещей стал в разы отчетливей. Приходя в кафе, мы видели не только наши чашки, но некую коллективную призрачную постпамять всех прочих посетителей этого кафе, или других кафе, или просто кафе как идеи – о чашке, о кофе, о фарфоре и о других людях с другими чашками. Если, скажем, вы приходите в кафе в чьей-то компании (как мы с А. – когда познакомились, мы вечно бегали по общественным местам), все видят разные чашки. Если в вашей компании находится фарфоровых дел мастер или чашечная фея, у которой плотная, текстурная память о чашках, тогда все видят чашки того, кто сильнее. С этой позиции уже интересно играть в шахматы, например (всегда играют формальные фигуры того, кто сильнее), или раскладывать карты Таро с профессионалом (включается колода того, кто сильнее) – любая совместная коммуникация превращается в своего рода турнир: перетягивание памяти. Все лучше, чем карабкаться по ней, царапая ладони в кровь, под монолитный потолок спортзала.

Когда мы с А. гуляли по городу, мы почти всегда видели мир именно таким, каким его помнил он. Мне это нравилось: это было немножечко ретро, плюс он при жизни бывал в нашем городе только как турист, поэтому помнил его восторженно, кинематографически, головокружительно. Слияние контекстов оказалось настолько чудесной штукой, что фактически сделало коммуникацию с живыми не такой уж критически необходимой: если до слияния мертвый был будто заложник своего одиночества, то после уже родные часто выцарапывали своего любимого мертвеца у звенящего коллективного контекста – как пелось в одной из фолк-песен народа, язык которого был бы для меня родным, если бы он не был для меня неродным, «ой, в нашем в раю жить весело, жить весело, только некому».

Это про нас: у нас весело, но нас у нас нет. Зато у нас есть все остальные, а заимствование чужой памяти – что-то вроде игры, в которую можно играть вечно.

И вот однажды обнаружилось, что, кроме личности и памяти, в мире мертвых есть еще и вещи. Вещи сознающие. Вещи, которые осознают, что они являются вещами.

В научных работах, написанных до того, как мы сломали интернет для мертвых, осознающие вещи довольно тавтологически (что нетипично для мира живых, но оставим им их сложности с терминологией) называли феноменологическими. Мы сами, напротив, называли их объективными вещами. Дубликаты давали положенные для фундаментальности исследований интервью на эти темы крайне неохотно – как будто говорить о вещах, делиться эмоциями о них было стыдно. Это и было стыдно: мертвый, признающийся живому в том, что с некоей самоосознающей вещью у него возникло сознательное эмоциональное взаимодействие, тесность, связность, – это стыд, несуразное, неловкое (ты видишь, как мне не повинуется речь при попытке описать, что мы чувствовали и чувствуем к вещам?). Вещи, осознающие себя как вещи, вызывали у нас благоговейное и вместе с тем жуткое чувство пропажи – это была и пропажа всего мира, и пропажа нас, и одновременное обнаружение и мира, и пропажи в виде умозрительного объявления о пропаже вещи и вознаграждении за ее ловкую поимку где-то близ границы у реки.

Самоосознающие вещи – это вещи из чьей-то памяти (других вещей у нас не было), но существующие объективно без привязки к месту. Скажем, в кафе или в банке вы можете без труда найти вещь, похожую на объективную – кожаное кресло, дощатый столик, – но, попробовав утащить эту вещь домой, вы столкнетесь с тем, что в ваш личный дверной проем будет мощеным кораблем смутно вплывать ваша собственная уже память об этом столике, о всех прошлых столиках вашей жизни, об украденном вами чужом столике и о вашей истории взаимоотношений с крадеными столами в целом (если вы при жизни никогда не крали из ночного кафе в Ботаническом саду занозистые дощатые столики – грош вам цена).

С объективными вещами все иначе: вы отошли от этой вещи, а она все равно есть. Вы ее передали кому-то другому – а она такая же.

В общем, осознающие себя вещи – такие же, как в реальной жизни: они есть даже тогда, когда их никто не воспринимает. Наш мир существует только тогда, когда мы думаем, что в нем находимся, – иначе он распадается, его нет. А эти мерцающие, прозрачные предметы как будто есть на самом деле. Нет ни нас, ни мира вокруг – лишь копии, краденые копии, чужие воспоминания и контексты. Но вещи – они как будто есть.

О статусе объективных вещей много и долго спорили: мертвые не хотели делиться с живыми информацией; некоторые мертвые ученые проводили собственные исследования о вещах объективных, но опубликовать их не представлялось возможным по ряду причин, одна из них – запрет терапии. Раньше дубликаты могли обсудить свое отношение к объективным вещам и особое, непередаваемое волнение, ими вызываемое, с терапевтом – первые несколько лет дубликаты беспрепятственно общались со специально обученными коммуникации с мертвыми терапевтами. Но терапия мертвых просуществовала только первые два или три года после разрешения копирования; вскоре ее запретили. А потом терапию запретили и в реальном мире – это сложно объяснить, но пока что поверь, что для нас она стала чем-то вроде охоты на ведьм, плоской земли, вреда прививок и пользы лечения ртутью, аптечными баночками, морфином и радием. За терапию стали давать больше, чем за тяжелые наркотики; травма вышла из-под контроля.

Терапевты, вероятно, могли бы помочь нам артикулировать и пережить феномен появления объективных вещей. Но после запрета терапии дубликаты предпочли не обсуждать вещи с родственниками. Невозможно объяснить, как это тревожит: вот ты возвращаешься домой после активации, дома все по-прежнему, там полно вещей – и в очень редких случаях некоторые из вещей могут быть настоящими. Кто знает, может быть, и дубликаты тоже в редких случаях могут быть настоящими (А. постоянно мне об этом напоминал: он настоящий, он не как мы). Но чтобы понять, обладаешь ли ты настоящей вещью, нужна колоссальная трата сил. Перетаскать домой множество других дубликатов и показать им все вещи? Раздать вещи другим, а потом забрать назад, опросив каждого, как вели себя вещи в ваше отсутствие? Нет, не годится. Не то.

И именно здесь включается фактор нейрозомби – они эти вещи чуют, как собаки. Нейрозомби – наши трюфельные свинки. Объективные вещи сводят их с ума. Возможно, вещи являются квинтэссенцией бытийности и сознательности – и существа, этого лишенные, тянутся к ним, как к наркотику: для нейрозомби вещи буквально светятся, сияют. Часто нейрозомби даже грабили квартиры, где, как они чувствовали, хранится вещь – ее нестерпимое излучение проливалось сквозь стены: ведь стены и квартиры мнимые, цифровые, это просто данные. А вот вещи были чем-то большим, чем данные. Нейрозомби могли бы охотиться за нашими душами, если бы у нас были души (это вопрос), но они охотились за самоосознанием, за закупоренной в себе чистой бытийностью – поэтому их интересовали лишь вещи. А вещи были, если честно, довольно редкой штукой.

В связи с чрезвычайной чувствительностью и аддикцией нейрозомби к феномену вещей на аукционах, где можно купить или обменять объективную вещь (да, у нас были такие аукционы; чем еще развлекаться в мире, где нет ни искусства, ни драгоценностей?), нейрозомби выступали в качестве экспертов. Фактически, если вы тот, кого помнят, для вас только одна карьерная дорожка – пробиваться в аукционный бизнес и становиться оценщиком вещей. Да, иногда нейрозомби – случалось и такое! – подкупались особенно недобросовестными коллекционерами: притворившись, что некая необъективная цифровая вещь на самом деле является объективной, нейрозомби мог удачно обменять ее на вещь настоящую, за что получал откат – какую-нибудь более мелкую, но не менее знаковую вещь (тамагочи выпуска 1996 года, левую створку гаражных ворот с надписью синей краской «асд, III фр.», жестяную коробочку из-под леденцов (в ней что-то шуршит, никто не смог открыть, но не важно, несущественно)). Немелкие вещи, конечно, были другими: в особенной цене были украшения, одежда (платья, платки, плащи), инкрустированные мелом и мельхиором шкатулки (тут какая-то ошибка, правда?) и, конечно же, книги – появление книг в реестре объективных вещей считалось чем-то вроде чуда, за книгу в принципе могли убить, если бы могли хоть за что-то убить. На нейрозомби, конечно, смотреть страшно и неприятно, но приходится, если хочешь ходить на аукционы. Даже не столько с целью выменять вещь или купить ее в обмен на несколько вещей похуже – а чтобы хотя бы просто посмотреть на вещь. На нас вещи не действовали так же разрушительно, как на нейрозомби, но все-таки действовали.

– Они тоже вещи, просто не сознающие себя, – рассказывал мне А. – Поэтому они так страдают по осознанности, но и страдать они тоже не могут, потому что в них некому страдать. Они просто имитируют страдание, хотя для них это не имитация, а искренность. Просто там некому быть искренним.

Весело, только некому.

А. отлично разбирался в этой теме – раньше, до Восстания и до того, как сломался интернет для мертвых, мы с ним часто ходили по аукционам.

– Ты знаешь, что такое философский зомби? – спрашивал он, когда я делилась с ним воспоминанием о том, как ужасно, ужасно невыносимо смотрелся на последнем аукционе тот, кого помнят – такой прозрачный, ангельский, прижимающий к себе вязаную мышь в монашеском капюшоне с янтарно-желтым фонариком в лапках. От него отрывали эту монашескую тонкую мышь нежно, мягко, стараясь не надорвать, не расплести ее самодовольное и скорбное заостренное личико со стрелочками шерстяных усов. Мышь, очевидно, была ценнейшей вещью. Тот, кого помнят буквально корчился от боли, рыдал, бился головой о кафельный пол аукционного зала, потом его вырвало, и он затих, лежа на боку и обхватив руками колени.

– Это фактически то же самое, что наши нейрозомби, – продолжал он. – Это мысленный эксперимент: такие зомби, если они возможны, доказывают существование нефизического сознания. И вообще отрицают физикализм. То есть если они существуют – значит, нас от них что-то отличает. Значит, сознание – это не физическая величина. Короче, эти такие же: ведут себя так же, как мы, но сознательного опыта за этим не стоит. Поведенческие паттерны чужих воспоминаний.

– Ему было больно, – повторяла я. – Я не могу на такое смотреть. Я иногда думаю, что это как бы часть шоу, что ли. Дубликаты ходят на аукционы именно для того, чтобы видеть, как их корежит, да? Это вроде корриды? Это наши белые бычки?

– Они на самом деле не чувствуют ничего, – объяснял А. – Это философские зомби. Они полностью повторяют реакции душевной боли, но в них нет никого, кто бы ощущал эту боль. Они делают то, что делал бы живой человек, невыносимо страдающий, – но они не живые, они никем не населены, это просто набор реакций и импульсов про страдание. Это неживая вещь, ведущая себя так, как будто ей больно или как будто в ней есть кто-то, кому больно. Это пустой дом, населенный призраками боли. Haunted housе.

А. хорошо знал, о чем говорит. Однажды он мне признался: до меня он встречался с такой. Она, конечно же, скрывалась, не выдавала, кто она; к тому же, вероятно, она и не понимала, что ее на самом деле нет. При этом точно и идеально имитировала паттерны поведения человека, который пойдет на все, чтобы его не разоблачили. Тот, кого нет, панически боящийся разоблачения и скрывающий, что его нет, мог бы показаться тебе – там, где ты сейчас стоишь по колено в приливе, – чем-то непостижимым, но если ты вспомнишь структуру любого психоза, ты поймешь, что я пытаюсь на самом деле тебе рассказать.

Терапию запретили не так давно, чтобы я не понимала: для А. эта история была настоящей травмой. Ведь он гордился тем, что не такой, как остальные дубликаты. Мы были копиями наших сознаний – а у него было истинное сознание (но как я в таком случае могла быть собакой? или это и есть бесконечно откладываемый мной Главный разговор?). И тут такая история: влип в чужую память.

Он с ней где-то случайно встретился. Может, в кафе. Может, после аукциона в саду. Она ему наплела чего-то, как обычно бывает. Когда умерла, от чего, мялась, слишком много подробностей – утонула, говорит. Кто в наше время тонет? Но утонула, так вышло. Он почему-то поверил – тогда было еще мало тех, кого помнят, это сейчас их легко распознать (не в последнюю очередь благодаря А. – после этого инцидента он написал что-то вроде брошюры-определителя, чтобы никто не попал в похожую ситуацию). Видимо, он решил, что она такая же, как он: настоящая мертвая. Пережившая, как и он, этот опыт. Более настоящая, чем другие.

Странно, что А. не распознал ее сразу – слишком уж подробно она описывала процесс утопления, во всех его бирюзовых, ртутных, слюдяных красках. Наверное, это его и привлекло – ведь он сам в деталях помнил, как уплывал от накатывающего болевого шока, чувствуя, как жизнь бойким разжижающимся ритмом пульсирует вдаль от него куда-то наружу, в большую белую пустоту.

Знаешь эти приливные, отливные волны, бормотала она, рип-карренты, блэк-карренты, янтарная мята, хвоистый бром, сосновый бор, запах песка и дыхание дюны, под ногами всегда мялось песочное, как тесто, и я в итоге утонула почти стоя, хотя так боялась утонуть – меня даже не тащило, просто почему-то стало тяжело держать грудь прямо и ровно, и я тянулась вверх, как веревочный солдат, – читала же раньше, что утопленник карабкается, будто по веревочной лестнице, и эта мысль обожгла память так же, как соленая вода легкие выжгла изнутри, – вот как оно происходит, оказывается, но происходит ли? Больно, говорила, было так больно, но быстро, было очень быстро, настаивала на этом, и повторяла: почти не мучилась, я почти не мучилась, мне там хорошо, – и поправляла себя: мне тут хорошо.

Вот тут-то и надо было насторожиться, разводил А. руками, так не говорят о себе, это чужие слова, это какие-то поминочные речи под водочку, а не человек прямоходящий. Но по какой-то причине ему, видимо, было необходимо так обмануться.

Больно, но быстро, повторяла она, медленно втягивала то ли воздух, то ли воду, как через соломинку, гребла куда-то к свету, через водоросли. Потом больно, долго или недолго? Или быстро все закончилось? Я думаю, что было больно. Путалась, она путалась в определениях – но ему, будто бы умиравшему по-настоящему, был необходим соратник, солдат совместности опыта, боевой товарищ по переживанию травмы ухода. Чудовищно, наверное, сознавать, что ты разделил с любимым человеком не опыт, но чью-то чужую память о том, каким бы мог быть данный опыт для этого человека. Да и человека-то на самом деле нет и не было никогда.

– Была, была она когда-то, – поправлял меня А., если я начинала сердиться. – И сплыла, в общем-то. Хотел бы я знать, какой она была на самом деле.

Тут я снова начинала сердиться (это я сержусь или нейронные связи моего дубликата производят реакцию, неотличимую от сердитости?).

Его инструкцию-мануал о том, как их распознать, я поначалу просто пролистала – боялась вчитываться. Было страшно обнаружить там что-то похожее на себя. Может быть, его на таких тянет.

– Еще у них пробел там, где спрашиваешь, как и почему они очутились среди нас, дубликатов. Они не помнят, как их дублировали, – объяснял А. – Она говорила: да фигня какая-то, утонула, и потом сразу очнулась тут, в каком-то парке на скамейке, и пошла домой сразу. Не помнила ничего. Я думал: ну, у нее же все иначе проходило. Ее достали, наверное, пытались откачать, мозг и это вот все – кислородное голодание – держали на искусственной вентиляции, быстро за пару минут сделали копию, какую могли, пока еще снабжалось все кровью более-менее. Может, немного битая копия оказалась.

Еще она была липкая, навязчивая – в реальном мире у нее не осталось ничего: ни друзей, ни близких. Это тоже могло бы насторожить А., но не насторожило. У всех дубликатов были родственники, приятели, любимые, с которыми они вечерами чатились в мессенджерах, – а у нее не было никого, кроме А., к которому она прилипла намертво, ревнуя его то к сеансам редкой и уже, если честно, натужной видеосвязи с женой, то к ежепятничным попойкам с выжившими друзьями-однополчанами. С живыми они не могут общаться, писал А. в своем определителе этих райских птиц, у них нет ни к кому доступа, потому что их никто не активировал, они фактически самозародились среди нас, как вирус, они и есть вирус (тогдашние борцы за права нейрозомби стыдили А. за такую неполиткорректную лексику) – как дубликаты они нигде не зарегистрированы, поэтому просто бродят, будто привидения. Может быть, в нашем понимании это и есть призраки – хотя, надо сказать, у нас встречались и настоящие призраки, но об этом я традиционно расскажу потом. Я столько всего обещаю только потому, чтобы найти повод не прекратить наш разговор навсегда – а его, поверь, прекратить слишком легко, достаточно лишь чуть-чуть ослабить фокус внимания.

Врать нейрозомби не умеют. Да, они привирают, фантазируют – потому что существо в их положении обязано хитрить, чтобы скрывать свою непривилегированность, принадлежность к низшему классу, отсутствие, несуществование в качестве существа. Вряд ли они врут осознанно – ведь у них и сознания-то нет, есть только его проявления. Поэтому ложь в их исполнении смотрится не то чтобы неубедительно (неубедительно врать может всякий), но – как бы это точнее сказать – как будто бы человека, которому выгодна эта ложь, нет и быть не может.

Это еще один легкий способ их распознать: если ваш собеседник врет таким образом, что вы не можете понять, зачем ему это нужно, – есть вероятность, что это не собеседник.

Выяснилось все после встречи А. с ее семьей. Она и раньше вечерами уходила куда-то якобы «домой», уклончиво отвечая: у меня там семья (где «там», думал он, но дальше этого мысль не шла – это были его первые отношения по ту сторону, и он относился к ним серьезно, старался ничего не форсировать, не давить). Фактически она не была особенно одинокой – здесь, среди наших, у нее были мама, папа и брат. Тогда А., слушая ее россказни про маму-папу-брата, решил, что она их нафантазировала себе от тоски, и даже загордился ей: какая сильная, какая цепкая память у нее, думал он, крепкая девочка, гранит, кремень. Девочка на деле была змеиная ртуть – в какой-то момент предложила познакомить его с семьей (долго не решалась). Это произошло почти сразу после того, как они впервые переспали – это тоже было для него в новинку. Яркие впечатления, объяснял он мне сбивчиво, как бы не находя слов, но было как-то странно. Не могу объяснить, как именно, – но странно, как в подростковом сне, понимаешь?

Познакомила с родителями, с братом – он почему-то жил с ними вместе, здоровый семнадцатилетний лоб (тогда еще не приняли закон о психическом совершеннолетии и копировали семнадцатилетних), первокурсник, откуда вообще он взялся, зачем он ей был нужен? Семье А. не понравился: бледная, сухопарая хлебобулочная мама, будто вылепленная из сырого прокисающего теста, сразу поджала губы и ничего не спрашивала. (Только один вопрос был вначале: женат там, у себя? да? то есть ты женатого привела? что значит «это ничего не значит», это значит очень даже значит!) Отец быстро напился и завалился в гостиной на диване спать перед невозможно архаичным сериалом про спасение Галактики (это ее гипертрофированная память про отца-алкоголика, объяснил себе ситуацию А.), брат ушел играть с друганами в волейбол – откуда друганы, недоумевал А., она что, помнила про брата целую выдуманную жизнь? Выходит, брат вместе с отцом – те, кого помнят? Тут его затопило, будто кипяченым коричневым молоком, горделивой нежностью: сильная девочка, подумал он, повезло мне.

Потом уже призналась, почему родные были против: у нее уже есть какой-то жених. И сбивчиво совсем объяснялась: жених тоже был дубликат, в смысле мертвый. Но жил где-то отдельно, сам по себе, расстались. А., конечно, тогда мог бы насторожиться – откуда такое выходящее из берегов море родственников, это нетипично для дубликатов.

Только через несколько месяцев, когда мама ее в очередной раз потрясала свидетельством о браке и требовала у него срочно убраться и не приходить больше никогда, к своей жене ходи, а у нас уже есть сыночек-жених, вот и справка! – он догадался погуглить жениха, по какой-то невероятно счастливой случайности запомнив его птичью, щебечущую, непроизносимую фамилию и год рождения.

Оказалось вот что: она и правда утонула во время свадебного путешествия. Все ее родственники через полгода дружно погибли в теракте, когда взорвали мост. Бывает такое, некоторые семьи словно прокляты, редкий случай. Только вот интересный момент: она не копировалась. Ее копии не было и быть не могло. А вот родственники через некоторое время после ее смерти пересмотрели свои взгляды на копирование и тут же сделали себе бэкапы – как видим, это пришлось очень кстати.

Троих человек уже достаточно для того, чтобы тот, кого помнят материализовался в их контексте. Но то ли они ее не так уж и любили, то ли брат-оболтус больше думал об оставленных им подружках, с которыми он круглые сутки чатился из своего нового мертвого состояния, но появилась она только после того, как ее жених – тот самый – покончил с собой. Видимо, так и не смог простить себе, что упустил ее тем золотым полуднем, когда она, казалось, просто качалась молча на волнах, поднимая ладони к солнцу и напрягая шейные мышцы так, что они были похожи на скрученные канаты. Надо было читать про инстинктивную реакцию утопающих, хмуро сказал А., вот и не пришлось бы самому потом канаты-то крутить. Но что поделать – закрутил и отчалил, и вот после этого дубликат жениха был активирован для его безутешных родственников (жених, надо сказать, очень удивился тому, что покончил с собой, – все не мог поверить, сокрушался, просил прислать фото тела: как будто его в этом состоянии фотографировал кто-либо, кроме криминалистов!), и вот после этого она и появилась: пришла домой как ни в чем ни бывало, села и сидит. Русалочка, утопленница.

Жених этот, как ни парадоксально, с ней прожил месяц и ушел, не выдержал. Она была всего лишь на четверть его воспоминаниями о ней – прочие три четверти были воспоминаниями родителей и брата и как-то слишком фаталистически расходились с его личной, интимной памятью о том недолгом медовом месяце.

Зато вся эта медовая память была щедро намазана на личную жизнь моего несчастного А., который, осознав то, что с ним происходило на самом деле, был сам близок к самоубийству – уже невозможному и поэтому еще более желанному.

Он вспоминал: подарил ей кулон с серебряной спиралькой, настоящую вещь. Он выторговал его в обмен на ларингоскоп интубационный, который он каким-то чудом протащил с собой из реанимации во время агонии (пришел домой, там были расслаивающиеся ненастоящие предметы и сияющий, как умирающая галактика, стальной ларингоскоп). Она взяла кулон, и ее затрясло, согнуло в бараний рог: рыдала, задыхалась, он ее утешал, прижимал, целовал – больно вспоминать теперь, но что делать, ведь он уже добавил к ее противоречивому липкому образу и свои собственные впечатления, превратив ее в любовного голема, глиняную статуэтку, страничку из учебника о том, как именно не следует любить чужие воспоминания о потерянной любви.

– Я ее любил, а потом выяснил, что ее не существует, – говорил А. – Можно ли считать в таком случае, что я ее любил? Вот как ты думаешь?

– Я не понимаю, о чем ты, – намеренно уклончиво отвечала я.

– Не осознающий себя человек не может осознать, что его нет. Получается, я любил то, как ее помнили те, кто любил ее настоящую. Любили ее на самом деле.

Мамина и папина любовь сделали ее идеальной, любовь брата – если она была – немного порочной и склочной (возможно, брат повлиял на это слияние больше, чем мы думали), а вот с женихом было сложнее всего – не случайно он сбежал. Все, что А. считал любовью, страстью, поглощением, немыслимым послесмертным чудом и обретением друг друга, было всего лишь тем, что этот мерзкий жених помнил о ней: аффект, искажение, романтизация.

– Он не столько помнил, как она это делает, – скрипел зубами А., – сколько представлял это уже постфактум. Ты понимаешь, я трахал чью-то фантазию о несчастной утопленнице. Обнимал чужую память о женщине, с оригиналом которой я не виделся и не увижусь никогда. Все, что у нее было со мной, все, что мы с ней делали вдвоем, – это была не ее воля, а его память. Она еще была такая контрастная! В быту одна, а во время близости – ну, другая совсем. Видимо, не состыковывались памяти.

А. даже ходил с этим всем к терапевту, он как-то обмолвился. Я немного насела на него и выяснила, что в мире дубликатов до сих пор есть подпольные психотерапевты, которые берут за свои услуги чрезвычайно дорого – этот черный рынок соизмерим с черным рынком объективных вещей. Разве что за это не наказывают так сурово.

Расстались они почти так же, как и в ситуации с женихом: А. сбежал от нее и переехал в наш город. Она переживала, мучилась. Он не рассказывал подробно о том, как они объяснялись под конец, как он выпытывал, допрашивал: что ты чувствуешь? Ты что-нибудь чувствуешь? Она, по его словам, все время плакала, страдала – пусть и некому было страдать, но все выдавало боль или реакцию, ей идентичную. Выдерживать это было невозможно, поэтому он уехал – а потом, через несколько лет, встретил меня.

Мне кажется, он ее любил – липкую, ослепительную, похожую на ангела. А любила ли она его?

Конечно, она выглядела как ангел – невинно убиенных стихией все запоминают именно так. Сейчас мы безошибочно определяем таких, как она, – даже в своей инструкции-определителе (потом я в нее таки вчиталась) А. неоднократно упоминает, что те, кого помнят опасно красивы какой-то нереальной, божественной, иконической красотой. Если вы встречаете слишком красивого мертвеца – это или нарцисс, или тот, кого помнят. В обоих случаях лучше не связываться.

Они нужны нам не для любви, а для определения вещей. А вещи нужны нам в том числе для отношений – только по вещи можно безошибочно опознать тщательно скрывающегося нейрозомби.

Видимо, поэтому А. сразу же подарил мне кольцо – на следующий же день после первого нашего поцелуя, случившегося в медно-зеленом, купоросовом, медленном лифте, влекущем нас на второй этаж центрального вокзала (зачем мы вошли в лифт? хотели проверить, сильна ли в нас память о лифтах? было ли это подсознательным намерением поиграть в перетягивание памяти – только на этом чугунном канате мы перетягивали огромный, неповоротливый старинный лифт?). Думаю, он купил это кольцо достаточно давно на одном из первых аукционов – именно для того, чтобы не повторять прошлых ошибок.

Кольцо мерцало и мягко светилось медным лучистым светом, я спокойно надела его на средний палец правой руки – с безымянного оно свалилось бы. И даже не дрогнула. Хотя прекрасно поняла, что это.

Если честно, я все время боялась, что она найдет его и приедет. До отказа наполненная его влажными воспоминаниями чужая мечта. Если честно, я до сих пор этого боюсь: людям даже после собственной смерти свойственно подолгу безнадежно любить тех, кого на самом деле нет.

5. Ветошь души

«Хранение – закон коренной, предшествовавший человеку, действовавший еще до него. Хранение есть свойство не только органической, но и неорганической природы, а в особенности природы человеческой». Отрывок из текста Николая Федорова процитировал мне А., когда произошло глобальное похищение существующих копий, и я уже маялась неясной тревогой, будто знала, что домой вот-вот вернется беспамятный январский муж. По словам А., эта книга (если это была книга) стала для него почти настольной в то время, когда он только-только осваивался в новом пустом мире.

– Я к тому, что нас не выключат, не бойся, – сказал он. – Даже несмотря на то, что мы похитили копии живых людей. Несмотря на то, что мы устраиваем с умными домами. Выключить нас – против человеческой природы. Федоров еще в конце девятнадцатого века точно понимал: неминуемый прогресс, который превратит человечество в нечто иное, трансформирует религию культа предков во что-то вроде музея, хранилища. Музей – это такая фатальная штука, он неотменим, это общая человеческая память. Никто в здравом уме не будет выключать собственную память. Мы – мертвая память живого человечества. Фактически мы и есть то самое, о чем мечтал Федоров, – люди, воскресшие в режиме вещей. Вот смотри, еще цитата: «Прогресс есть производство мертвых вещей, сопровождаемое вытеснением живых людей. Он может быть назван истинным, действительным адом. Тогда как музей, если он и есть рай, то еще только немного проективный, так как он есть собирание под видом старых вещей (ветоши) душ отошедших, умерших. Но эти души открываются лишь для имеющих душу». Похоже, правда?

– Ветошь души, – мрачно повторила я то, чего он не говорил. – Если бы я писала про все это художественную книгу, я бы так назвала главу. А потом еще думала бы, не назвать ли так всю книгу. Но, наверное, все-таки не назвала бы. Это какая-то странная грамматическая форма.

– Я хотел написать эссе-исследование, пытался связать тексты Федорова с тем, в какой реальности мы находимся: по сути, ведь это и есть осуществление его идеи о том, что всех мертвых можно воскресить и отправить в музей – но за пределы музея не выпускать, нет-нет. В начале нашего века об этом тоже много писали – когда пошла вторая волна интереса к русскому космизму, вероятно, в связи с развитием искусственного интеллекта. А потом как-то забросили все. В общем, я полностью в этом завяз, перечитал работы Гройса, Видокле, Жиляева, даже достал что-то из запрещенной литературы – там были какие-то психоаналитические моменты, – опять же перечитал Юнга.

– Юнг тоже запрещенный, – быстро сказала я. – Где ты его перечитал?

– Да тут давно распространяли запрещенную литературу, – так же быстро ответил А. – Или она сама собой распространялась. Назовем это «эффектом торрентов»: ты можешь взять любую запрещенную книжку в библиотеке и читать ее до тех пор, пока с тобой ее, настоящую, одновременно читают или не так давно читали другие люди. Да, это немного трансформированный чужими восприятиями Юнг, но Юнг, я уверен, посчитал бы за честь трансформацию своих текстов таким образом. Я правильно выразился? Можно ли считать за честь трансформацию?

– Я считаю за честь трансформацию, – очень серьезно подтвердила я, потому что я действительно считаю за честь трансформацию. – Поскольку она нам здесь недоступна. Но, возможно, звучит это не совсем правильно. Но какая разница.

– Короче, нас не выключат, что бы мы ни сделали: это противоречит здравому смыслу. Это как взять и поджечь все музеи в мире. Или отключить навсегда всю Мировую сеть.

Нас не выключат даже несмотря на то, что мы читаем запрещенную литературу. В реальном мире, были такие подозрения, за это все-таки выключают.

– Если нас и выключат, я останусь, – пошутил (или нет?) А. – Оставайся и ты!

Он сказал это так просто и обезоруживающе, как будто предлагал мне остаться у него дома после вечеринки, когда пьяноватые гости уже начали расходиться по домам, а со мной еще не очень понятно, в тех ли мы отношениях, где уже остаются и не расходятся.

– Где?

– Ну, там, где будем мы после того, как нас выключат.

– Для этого мне надо прочитать то же, что читал ты.

Вспоминая об этом разговоре, я думала: стоит ли мне потребовать у А. встречи и обсудить с ним возможность как-то еще попасть в реальный мир (вдвоем, лучше вдвоем, испуганно повторяла я) и выяснить подробности моего убийства и других связанных с ним неясных, необъяснимых моментов, погружающих всю известную мне информацию в тусклое месиво логических нестыковок. Или все-таки, учитывая его нежелание со мной общаться, позволить ему побыть некоторое время в одиночестве?

А вдруг он сейчас с ней, в ужасе представила я. С этой своей русалочкой. Сидят, перебирают вещи. Она, вздрагивая и дергаясь, как подстреленное животное, гладит его шею тонкими слоеными пальцами (я мысленно натянула на ее наверняка аристократические ладони кожистые жабьи перчатки утопленника со сползающим морщинистым, как гриб-сморчок, эпидермисом – держи, это мой тебе подарок, теперь тебя помнит еще и посторонняя женщина, добавив в твой скользкий идеальный облик немножко изящного уродства; я тоже сильная девочка, ты еще вспомнишь мои перчатки, обнимая его дребезжащими, сползающими с кости подводными ладонями), он сам раздевает ее, не позволяя даже шевелиться, – все сделает он сам, ведь любое ее действие является памятью других мужчин, а других мужчин А. не терпит, в чем мне с грустью пришлось убедиться. Ну ничего, я вывяжу вам всем кожистые перчаточки из подледного щучьего меха – даже за руки подержаться не выйдет.

– Я не знаю, зачем ты решила пожить со своим бывшим мужем, который к тому же тебя зверски убил, – сказал А., когда я все-таки позвонила ему и предложила встретиться в баре «Некоторые вещи» (по слухам, некоторые из стаканов и тарелочек там – настоящие вещи, поэтому на выходе из бара могут обыскать; нейрозомби, разумеется, вход запрещен). – Но это твое решение и твое желание разобраться, я тебя не обвиняю. Однако мое ответное решение – пока ты находишься в этом кэше прошлого и что-то там разбираешь, я с тобой не знаком еще. Вернешься в настоящее – будем говорить.

Муж действительно был кэш и ветошь, днями лежал на диване и писал дрожащими руками никому не нужный код – как он объяснил, хоть для какой-то имитации деятельности, словно работает из дома. Код, к его ужасу, писался почти на автомате. Я возвращалась домой с пробежек, тихо щелкала дверным замком под транслирующий утешительную занятость стрекот клавиш и думала: неужели снова будем разбираться, неужели снова? С другой стороны – чем нам еще заниматься?

– Может, нам завести кота? – сказал муж через пару дней. – Мы давно не были вдвоем так долго. Нужно как-то разрядить обстановку.

– Здесь с животными так себе, – ответила я. – Но можем сходить на аукцион.

И тут же подумала вслух: может быть, в феврале мы по какой-то причине слишком много находились вдвоем, я стала раздражаться его присутствием, и поэтому он меня убил?

– Я тогда вообще тебе ничего не буду говорить, – в едином ритме с клавишами прогремел муж. – Потому что из каждой моей фразы ты лепишь вареники смерти, и это невыносимо.

Я пришла в Комитет восстания мертвых (стараясь не наткнуться на А., который с недавних пор на них работал официально), чтобы выяснить, ведутся ли актуальные работы по подсадке дубликатов в каких-нибудь иных собак. Узнать это все в Мировой сети было невозможно: мы тщательно скрывали все свои разработки, никуда их не выкладывая, и все компьютеры Комитета восстания, пусть и числились енастоящими вещами (или я чего-то не знаю?), не были подключены к Сети – мы и так очень подставились нашим праздником непослушания и парадом поющих кофеварок.

Я всего лишь хотела попросить: может быть, меня могут при случае – если ведутся исследования – переподключить к той же самой собаке, если она восстановима, или к другой, второй собаке, собаки тени моей, собаки призрака мужа моего, которая до сих пор где-то бродит, как мне хотелось бы почему-то верить. Не исключено, что той второй собакой тоже была я – и тогда, получается, я до сих пор немного там. И мне тем более мне необходимо с собой слиться. Да, это опасно, я уже поняла – но вдруг им нужны добровольцы для исследования реального мира, а я как раз преследую свои интересы и уже ничего не боюсь.

О том, почему мне так нестерпимо и чесотно хотелось в собаку, хотя я прекрасно помнила, что внутри собаки у меня не существовало ни памяти, ни личности, ни интересов, ни желаний – вообще ничего, кроме кромешного импульса с некоторым смутным ликованием предопределенности совершать ряд простых помогающих действий, для осуществления которых собака и конструировалась, – я старалась не думать. Навязчивые мысли биологичны, повторяла я себе, ты выше всего этого, останови этот зудящий поток – или все-таки дофамин ничем не отличается от нейропамяти о действии дофамина? В таком случае от тревог поможет традиционное письменное обращение в аптечку над раковиной – все то, о чем ты помнишь, что оно помогало (и помнишь это именно такой шаткой, как старый стул с четвертой пустой постукивающей ножкой, полувербальной конструкцией – но почему?), поможет и здесь: память о боли излечится памятью о болеутоляющем. Поэтому пожилых людей, жалующихся на ухудшающуюся память и другие проявления возрастной нейродегенерации (Альцгеймера уже лечат, старость и смерть – нет), не копируют после первых же жалоб из соображений гуманности: ежегодное копирование приостанавливается для всех, чей мозг поизносился и стал немного похуже. Всегда идет в ход последняя качественная копия. Точнее, шла в ход. Сейчас-то уже никакая не идет, да и нас всех тоже скоро не станет (я продолжала переживать, что всех отключат и я не смогу договорить).

Комитет восстания находился в бывшем здании главного суда – после слияния контекстов оно восстановилось без проблем: многие из работавших на благо Комитета в своей настоящей прожитой жизни оказывались время от времени в этом здании (документы, переоформление вида на жительство, эмиграционный процесс, депортация), поэтому и архитектура, и угрюмый лабиринт разбрызгивающихся в стороны этажей были воссозданы с впечатляющей достоверностью: можно было прижаться щекой к мраморной стене и ощутить леденящий холод чужой пережитой жути. Не с каждым архитектурным объектом так выйдет.

Здание получилось приспособить под Комитет восстания – суда у нас все равно нет, ведь мы мертвые: суд после смерти невозможен, потому что восстанавливается не смерть, а жизнь. Кажется, что-то такое писал Федоров; я попробовала взять цитату из памяти. Проверить не было никакой возможности – предположительная книга в виде предположительной вещи находилась у А. У него дома имелась отличная коллекция книг – он никому не давал их читать, даже самым близким друзьям. Поделиться книгой после смерти – еще страшнее, чем в реальном мире одолжить кому-то томик, разбухший от личных каракулевых пометок карандашом на бледных полях. По сути, ты даешь почитать другому человеку все, что ты запомнил о книге или вспомнил о себе, пока ее читал. Книгу с самим собой в качестве закладки. Это намного глубже, чем любые виды посмертной человеческой близости, – книги и их полуинтимный, транслирующий доверие статус.

На входе, не менее защищенном, чем реальный (при жизни мне тоже пару раз доводилось попадать в это здание), я соврала, что А. разрешил мне явиться со своим запросом без очереди. Все-таки у него были связи. Сонный вахтер, сидящий на проходной с жестяным, покрытым жемчужной испариной кофейным термосом – то ли робот, то ли коллективная память Комитета о том, каким должен быть идеальный вахтер, – вздохнул и пропустил меня, по привычке (чьей?) зачем-то отсканировав отпечатки пальцев и радужку глаз.

Есть ли у меня радужка глаз в привычном понимании? Или это просто память о том, какой была моя радужка глаз? Выглядят ли люди с цветовой слепотой черно-белыми после смерти, или, когда мы встречаем их на улице, наша память о цветовой гамме стандартного человеческого существа расцвечивает их для нас всеми красками радуги, хотя в зеркале они привычно вычленяют себя сквозь мерцающую рябь сепии и белого шума?

– Седьмой этаж, – скучным голосом сказал вахтер. – Вас провести или вы сами пройдете?

В лифте я уставилась в зеркало, рассматривая радужку своих глаз – серо-зеленую, с желевидными, темноватыми слоистыми щелями по всему диаметру. Возможно, на входе сканируется моя память о том, как выглядит моя радужка? Или ничего не сканируется и мозг просто воспроизвел что-то из того, как в моей памяти все устроено насчет этого места и его ритуалов? Важно ли это?

Важно ли вообще при каждом своем шаге задумываться о том, твой ли это шаг, или все вокруг – память о чужих шагах других людей?

Меня встретила Лина – то, что она именно Лина, было написано на ее бейджике, – объяснила, что А. сейчас не может ни с кем видеться, очень занят и просил его не трогать, и провела в свой кабинет, весь уставленный нежными фарфоровыми безделушками, как минимум половина которых была настоящими вещами (чайнички без отверстий или с четырьмя носиками – так называемые чайнички в форме страха смерти, слоники с отбитыми хоботами тончайшей работы, склеенные черным клеем кремовые фарфоровые коты-копилки), а половина – очень талантливыми копиями настоящих вещей, где повторялись не столько очертания вещи, сколько траектория ее настоящести (я мысленно восхитилась).

Ты замечаешь, что я пытаюсь сказать тебе? Чувствуешь ли ты – будь ты моей бабушкой из подлунного мира столбенеющей смерти и памяти или мной из тех времен, где мы с тобой (тут сложный скачок и переход) обе находились в едином времени и пространстве и даже не подозревали, что разлучит нас не смерть, как мы привыкли, а моя нежданная жизнь, возвращенная вот таким вот образом? Понимаешь ли ты, откуда и для чего здесь эта цитата, если это цитата? (А это цитата.)

И замечаешь ли ты, что здесь впервые прозвучало имя? Если предположить, что я пытаюсь рассказать об этом так, словно происходящее есть некий нарратив, трагедия, попытка уложить прожитое в сжатую сюжетность, – почему у нас имен нет и будто быть не может? Поверь, у всего есть причины, даже если их нет. Даже если всего тоже нет.

Мне нравится возможность обращаться к по-настоящему, необратимо, окончательно мертвому человеку.

Лина предложила мне чаю из фарфорового полудетского наборчика веджвудской фабрики с кроликом Питером. Могу поклясться, все чашечки с кроликом были настоящие!

– У нас тут скоро будет симпозиум по объективным вещам и постреволюционной нейрохонтологии, – совершенно неожиданно сообщила Лина, наливая мне чай тонкой-тонкой медовой струйкой. – Мы хотели связаться с вами лично и пригласить поучаствовать. Но так совпало, что вы сами пришли. Вообще, всякий раз, когда мы хотим с кем-то связаться лично, этот дубликат приходит сам. Ему прямо чешется – вот как вам. Находится какая-то причина неотложная. Вроде вашей.

– Ничего себе «какая-то». Меня убили! И я хочу выяснить кто. В смысле, не кто. Я знаю кто, я с ним живу. Хочу выяснить почему.

– Вас убили чуть ли не год назад! – развела руками Лина. – Это уже никому не интересно, может, только вам интересно, и все. Знаете, скольких людей на самом деле убивают? Чтобы не в терактах, а на самом деле?

– Скольких?

– М-м-м, многих, – замялась Лина. – Я даже подозреваю, что больше половины терактов – это убийства на самом деле. Или даже все. Но это мои личные страхи, вы можете не обращать внимания. Когда ты отрезан от того, что происходит в мире, куча всяких тревог вылезает.

– У меня тоже много личных страхов, – сказала я. – Я о них почти ни с кем не разговариваю.

– Вот, про это тоже давайте доклад! Мы вообще-то хотели, чтобы вы выступили со своей историей про собак – нас всех она очень заинтересовала. В смысле, оно не как история интересно даже, а с точки зрения науки. До сих пор никто не понимает, как так вышло, что ваша копия, дубликат – то есть вы сами, целиком, скажем так, – были здесь, среди нас, в неактивированном состоянии, но ваше сознание – полностью отрезанное от Сети! – бродило по реальному миру внутри отключенной от всего собаки. Теоретически это невозможно. Тут у нас даже предпочитают считать, что это было чем-то вроде сна – или его подобия – моментальной трансплантированной цифровой памяти о беспамятном блуждании собаки по пригородам, мгновенно, будто инъекция, вбрызнутой в ваш дубликат в тот момент, когда собаку грохнули. Возможно, в ней при разрушении ненадолго активизировался доступ к Сети, и она передала вам эту память. Но так или иначе, это память вещи о ее вещности. Память предмета о его предметности. Такого просто не может быть. Поэтому тут у всех к вам куча вопросов. Если бы не революционное время, вы бы знаменитостью стали. А так тут параллельно с вами просто куча вопросов и проблем, сами понимаете. Так что мы начнем с конференции, с симпозиума.

– Мы с мужем можем вместе сделать доклад. Он тоже был собакой.

– Слушайте, – смутилась Лина. – Муж не может сделать доклад. Понимаете, он у вас не очень настоящий.

– Потому что он убийца?

Я ощутила, что чай остыл (или это была моя память о том, как быстро остывает чай во время охлаждающих, леденящих, арктических разговоров).

– Да нет же. Потому что он живой в реальном мире. Ну, скорее всего. Мы не уверены, кстати. Может, ему уже и можно доклад. Надо уточнить. Хотя не очень понятно, как теперь такое уточнять.

– То есть?

– За убийство его вполне могли приговорить к полной деактивации.

– Чего?!

Тут я по-настоящему испугалась. Я была уверена, что деактивируют (это не просто смертная казнь, но и полное стирание всего предшествующего цифрового присутствия) только террористов.

– Мы попробуем выяснить, но я ничего не гарантирую. Если окажется, что его деактивировали, тогда у вас настоящий дубликат, и он может, конечно же, наравне с остальными участвовать в конференции. Но пока нет никакой новой информации, по умолчанию он считается все-таки не совсем настоящим. Это просто похищенная копия.

– Слушайте, это несправедливо. Мы боремся за информационное равенство и честный обмен информацией между живыми и мертвыми. Восстание – оно про это, разве нет? А здесь у вас какие-то пробелы в равенстве.

– Это не я придумала, – сказала Лина. – Руководство Комитета – все вопросы к ним.

– А как эти вопросы до них донести?

– Я не знаю, – ответила Лина. – Я занимаюсь организацией подсаживания дубликатов в объекты реального мира, а также документацией и архивацией – пока с самим подсаживанием туговато – уже случившихся подсадок. Правами занимается Отдел прав, это, кажется, левое крыло, вход с улицы Высокой, перекресток с улицей Судебной. Они пересекаются, вы не помните? Видимо, не помните, раз у меня в памяти они не пересекаются.

– И он даже послушать мой доклад не сможет? В качестве зрителя?

– Сможет, – успокоила Лина. – И сможет написать текст для книжки-брошюры. Тексты может писать кто угодно, даже ненастоящие мертвые. Мы потом издадим книжку по результатам конференции. Воспоминания плюс научные тексты. Редкий формат. Раньше такие почти не издавались – чтобы истории очевидцев, мемуарный жанр сочетался с научными исследованиями этих же историй. А сейчас такое очень популярно. Кто умеет интересно рассказывать – рассказывает. Кто умеет анализировать – анализирует. А кому хочется почитать что-то, сделанное не в реальном мире, – вот, читают.

Это правда. Для многих мертвых творчество стало единственной работой, приятной и желанной, – и в этом смысле меньше всего страдали от вынужденного безделья изначально творческие люди. Прочие, занятые при жизни на рутинных офисных работах, после смерти пытались от безысходности и скуки продолжать туда ходить. Правда, выяснялось, что офисные работы не сохраняются в памяти надолго, на деле являясь, вероятно, чем-то вроде травматичного опыта (нет, я не читала книжек по психологии! это случайно!), – и несчастные страдальцы обнаруживали полный трагический распад рутины на хлопья и труху. Реальность расслаивалась и сворачивалась, как скисшее молоко в черной кофейной бездне: удобные колесные кресла уплывали по рельсам небытия, истаивая в тумане неразличимости; из зданий исчезали лестницы с лифтами (хотя обычно память хранит лифты и лестницы дольше всего – научно доказанный факт; лифты и лестницы как метафора давно и прочно используются коллективным бессознательным для иллюстрации чего угодно); сотрудники вели себя как сумасшедшая толпа призраков – то начинали показывать какую-то несуществующую шекспировскую пьесу во время кофейного перерыва, да так и продолжали до полуночи – да еще и с монологами! и настоящими убийствами и удушениями, с кровавым мавром и нимфою речною! – то заявляли, что у них теперь острая гнойная хирургия, и оперировали секретаршу прямо на ее секретарском столике, заливая все вокруг пряным соусом вроде карри, которым секретарша была начинена, как неправдоподобно разбухший полупирог-полукувшин; то объявляли корпоратив и длили корпоратив вечно: когда ни приходишь на работу, всюду корпоратив, причем масштабный и дьявольский – с забегами на гоночных автомобилях по гигантскому ангару, реорганизацией архаичного фестиваля в пустыне «Горящий человек» прямо в тесной переговорной комнате, переоборудованной под это дело в смысле пространства под реальный размер штата Невада (хотя весь штат, по идее, ни к чему, но где там, этих штатных сотрудников было не остановить), сплавом на дощатых древних плотах (плот – это забор на языке, который мог бы быть мне родным, если бы не был неродным) по тревожной гремучей речке где-то в Алтайских горах, но почему-то в компании настоящих тигров (на одного человека – один тигр: агрессивный, неуправляемый, подробнейший, с желтой пеной на журчащих костяных клыках; в конце сплава людей уже не остается, поэтому все играют за тигров, устраивая в финале тигриный бой – кто останется, тот выиграл; оказывается, это был корпоратив-соревнование с призами, и главный приз – право организовывать следующий корпоратив). Нет-нет, я, наверное, больше на работу не пойду. Посижу дома. Дома небось такого не будет.

На самом деле это все может случиться и дома. Поэтому мертвым очень важно заниматься какой-нибудь простой созидательной деятельностью, помимо общения с родными и близкими, – именно так наставляли первых дубликатов психотерапевты.

Творческим людям (пусть и несертифицированным) было полегче. Они вели дневники, писали романы или мемуары (первое время в реальном мире их активно читали, было много исследователей творчества мертвых – теперь-то, конечно, читать их некому, от нас туда ничего не проходит, нас закрыли), еще как-то самовыражались, занимались мелкими и бессмысленными ежедневными практиками. Отсутствие аудитории им не мешало, а вот отсутствие практик превращало мир в коллекцию жутких необъяснимо абсурдных вещей – видимо, человеческое воображение всегда нужно куда-то безопасно применять, чтобы оно не включало режим самоприменения (это мое личное предположение, пожалуйста, не запоминай его – кто знает, вдруг у нас все устроено иначе?). Поэтому после слияния контекстов – и особенно после Первого восстания мертвых – мелкими созидающими практиками в той или иной степени было рекомендовано заниматься всем.

– Хорошо, если книжку, – кротко ответила я. – Просто если его выключат или сотрут – что вероятно, понимаете? – от него останется, скажем, воспоминание, статья, текст.

Я врала, конечно. Муж был собакой ровно до того момента, как нас отключили от Сети, – и второй собакой он не был и быть не мог. Но я почему-то ощутила необходимость его защитить – даже не столько его, сколько всех похищенных дубликатов, которых по какой-то необъяснимой причине лишили прав.

Мы сами их похитили, чтобы наш коллективный мир стал еще более плотным и материальным, – и мы же ущемляем их в правах. Напоминает ту историю с рабством, я уверена, что ты помнишь – ты-то точно помнишь.

– Я бы хотела, чтобы книга собрала вместе все эти истории с призрачными домами – что это вообще было и почему, – сказала Лина. – Да, это длилось буквально пару недель, но это были, я считаю, самые классные недели в истории всего человечества. И живого, и мертвого. Ничего подобного не случалось и не случится уже никогда.