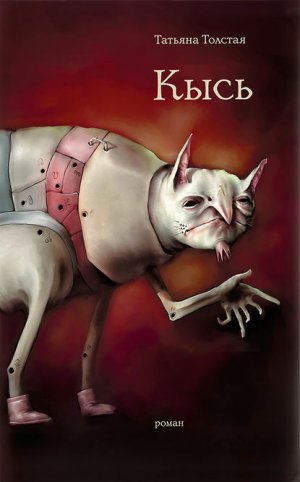

Кысь. Зверотур. Рассказы Толстая Татьяна

- Ты, товарищ мо-о-ой,

- Не попо-о-о-омни злаааааааааааааа,

- В той степи глухо-о-о-о-оой

- Схо-о-рони меняаааааааа!

Так пелось, такая томность, легкость такая вступила, такое согласие, крылья такие, будто и прокуренная избушка – не избушка, а поляна, будто вся природа голову подняла, обернулась, удивилась, рот разинула и слушает, а слезы у ей так и текут, так и текут! Будто сама Княжья Птица от себя, любимой, отвлеклася, глазами пресветлыми уставилась на нас и дивится! Будто не лаялись только что промеж себя, сердце не распаляли, злобным взором не посматривали, презрение взаимное на рыло не напускали, будто руки не чесались взять да и кулачищем в морду-то заехать товарищу, чтобы не кривил на меня личико, пасть на сторону не оттягивал, сквозь зубы не цедил, через губу не высокомерничал! А не очень-то и позлишься, спеваючи: рот-то разинут ровненько, покривишься – песню испортишь: пискнешь не тем звуком, собьешься, будто уронишь что, прольешь! А испортишь песню – сам же и будешь дурак, виноватого тут, кроме тебя, нету! Другие-то вон дальше идут, песню несут ровненько, не шелохнувши, а ты будто оступился спьяну да и мордой в грязь, позорище!

- А еще скажи-и-и-и-и-и-и-и,

- Что в степи-и-и-и-и заме-е-е-е-е-ерз!..

Лев Львович оборвал песню, ударился головой об стол и заплакал, как залаял. Бенедикт испугался, бросил петь, уставился на Прежнего, забыл и рот закрыть, так он у него на букве «он» и остался открымши.

– Лев Львович! Левушка! – засуетился Никита Иваныч, забегал со всех сторон, дергал плачущего за рукавчик, хватал кружку, бросал кружку, хватал полотенчико, бросал полотенчико. – Ну что уж теперь! Левушка! Ну ладно вам! Ну живем же как-то! Ведь живем?

Лев Львович мотал головой, катал голову по столу, вроде как отрицание делал, не хотел перестать.

– Беня! Водички давайте!.. Ему нельзя нервничать, у него сердце больное!

Отпоили Прежнего, обсушили полотенчиком, в лицо руками помахали.

– Поете хорошо! – утешал Никита Иваныч. – Учились или так? Наследственность?

– Наверно... Папа у меня зубной врач, – всхлипнул напоследок Лев Львович. – А по мамочке я с Кубани.

Ерь

Бабского тулова, говорят, много не бывает; верно говорят. Расперло Оленьку вширь и поперек – краше некуда. Где был подбородок с ямочкой, там их восемь. Сиськи на шестой ряд пошли. Сама сидит на пяти тубаретах, трех ей мало. Анадысь дверной проем расширяли, да, видно, поскупилися: опять расширять надо. Другой бы супруг гордился. А Бенедикт смотрел на всю эту пышность безо всякого волнения. Не тянуло ни козу ей делать, ни щекотить, ни хватать.

– Ты, Бенедикт, ничего в женской красоте не смыслишь; вот Терентий Петрович, он ценит... Иди в другую горницу спать.

Ну и хрен с ней. Еще задавит ночью, приспит. Бенедикт справил себе лежбище в библиотеке. Оттуда храпа ее почти не слыхать. И сигнал скорее придет.

Спал не раздемшись, мыться бросил: скушно. За ушами пыли набралось, сору, твари какие-то поселились: неспешные, многоногие, по ночам с места на место переходят, беспокоятся, может, гнезда свои перетаскивают, а кто – не видать: они ж за ушами. Ноги тоже пропотели и склеились. А без разницы. Лежишь как теплый труп; вот уши – они не слышат, вот глаза – они не глядят. Руки, правда, мыл; а это по работе требование.

...А где этот ясный огонь, почему не горит?..

Встанешь, на кухню сходишь, каклету из миски двумя пальцами выудишь, третьим стюдень с нее обобьешь. Съешь. Безо всякого волнения. Съел – и съел. Ну и что? В пляс теперь пускаться?

Отвернешь пузырь с окна – частый дождик моросит, в лужи бьет да бьет; тучи низкие, все небо обложили, днем темно, будто и не рассветало. Через двор идет холоп – полой голову от дождя накрыл, лужи огибает, мешок сена перерожденцам тащит. Раньше – давно, ох как давно, в прежней жизни! – раньше принялся бы гадать: поскользнется ай нет? Упадет ли? А теперь смотришь тупо так: да, поскользнулся холоп. Да, упал. А прежней радости нет.

- ...Фонарщик был должен зажечь,

- да фонарщик вот спит,

- Фонарщик вот спит, моя радость,

- а я ни при чем...

В спальной горнице стук да бряк: Оленька с Терентием Петровичем в домино играют, смеются. В другое время ворвался бы в горницу как лютый смерч, Терентию рыло бы наквасил, зубов поубавил, выбил из семейных покоев пинками; Оленьке бы тоже звездюлей навесил: ухватил бы за волосья, за колобашки за ее, да об стенку сметанной мордой, да еще! Да еще раз! А ну-к, еще! Да каблуками потоптать, да по ребрам, да по ребрам!

А теперь и это все равно: играют, и пусть себе играют.

Вот лежишь. Лежишь. Лежишь. Без божества, без вдохновенья. Без слез, без жизни, без любви. Может, месяц, может, полгода, и вдруг: чу! будто повеяло чем. А это сигнал.

Встрепенешься сразу, навостришься. Пришло али показалось? Вроде показалось... Нет! вот опять! явственно! На локте приподымешься, ухо набок свесишь, будто слушаешь.

Вот будто свет слабенький в голове – как свеча за приотворенной дверью... Не спугнуть его...

Вот он чуть окреп, свет-то этот, видать вроде как горницу. Посередь горницы – ничего, а на ничеве – книга. Вот страницы перелистываются... Вот будто к глазам приблизилась, уже различить можно, что написано...

Тут все во рту пересохнет, сердце стучит, глаза совсем ослепнут: только книгу и видишь, как она перелистывается, все перелистывается! А что вокруг тебя делается, того не видишь, а ежели и видишь, то смысла-то в этом никакого и нету! Смысл – он вон где, в книге этой; она одна и есть настоящая, живая, а лежанка твоя, али тубарет, али горница, али тесть с тещей, али жена, али полюбовник ее, – они неживые, нарисованные они! тени бегучие! вот как от облака по земле тень пробежит – и нету!

А что за книга, где лежит, почему перелистывается – листает ли ее кто? сама ли колышется? – неведомо.

Вот как-то дернуло – кинулся и проверил Константин Леонтьича. Ехал мимо, так и дернуло: а если у него?.. Ничего не было, одни червыри на бечевке. Вот это был сигнал ложный.

А бывает истинный сигнал, и бывает ложный: коли сигнал истинный, то видение это, что в голове-то видишь, – оно как бы крепнет, али сказать плотней становится; книга, что привиделась, все тяжелеет, тяжелеет: поначалу она прозрачная, водянистая, а потом сгущается, бумага у ей такая белая али желтоватая, шероховатая, каждую веснушку, али пятнушко, али царапинку видать, словно близко на кожу смотришь. Смотришь и смеешься от радости, словно вот сейчас любовничать собрался.

Буковки тоже: поначалу скользят, прыгают, как мураши, а опосля ровными такими рядками ложатся, черненькие, шепчут. Которые открытые, али сказать распахнутые, будто бы приглашают: заходи!

Вот буква «он», окошко круглое, словно бы смотришь через него с чердака на гулкий весенний лес, – далеко видать, ручьи видишь и поляны, а повезет если, глаз если настроишь, то и Птицу Белую, малую, далекую, как белая соринка. Вот «покой» – так это ж дверь, проем дверной! А что там за ним? – незнамо, может, жизнь новая, неслыханная! Какой еще не бывало!

А вот «хер» али «живете» – те, наоборот, загораживают путь, не пускают, крест-накрест проход заколачивают: сюды не пущу. Неча!

«Ци» и «ща» – с хвостами, как Бенедикт до свадьбы.

«Червь» – как стуло перевернутое.

«Глаголь» – вроде крюка.

Вот если сигнал истинный, то все это вместе: и бумага, и буквы, и картины, что через буквы видать, и шепоты перебегающие, и гул какой-то, и ветер, что от листаемых страниц подымается – пыльноватый, тепловатый, – все это вместе сгустится, предстанет, нахлынет, воздушной какой-то волной обольет, и тогда знаешь: да! Оно! Иду!

И мигом отпала, отвалилась, покинула, на лежанке осталась вся тяжесть, вялая смута, густое, телесное, мясное колыхание с боку на бок; ни мути, ни лени, ни болота душевного, вязкого, хлюпкого; встаешь весь сразу, единым порывом, как натянувшаяся нить, легкий и звонкий; цель в голове: знаешь, что делать, собран и весел!

Отпала, говорю, вся вязкая тяжесть – только порыв! только душа!

Сам собою, точно главная, волшебная кожа, лег на плечи балахон, надежной защитой вспорхнул на лицо колпак; видеть меня нельзя, я сам всех вижу, насквозь! Оружие, крепкое, верткое, само приросло к руке – верный крюк, загнутый, как буква «глаголь»! Глаголем жечь сердца людей! Птичьим, переливчатым кликом, взмахом руки призываю товарищей; всегда готовы!

Чудо-товарищи, летучий отряд! Кликнешь со двора али с галереи – тут они! словно не спят, не едят, каждая дюжина – как один человек! Готовы, вперед! Суровое, светлое воинство, поднялись и летим, в зной ли, в лютую вьюгу, – нет нам преград, расступаются народы!..

Врываемся и берем; спасаем. Если сигнал истинный был – берем и спасаем, потому что она там и вправду есть, Книга. Позвала, поманила, голос подала, привиделась.

А если сигнал ложный – ну, значит, нет ничего. Вот как у Константин-то Леонтьича. Ничего, кроме мусора.

А с Константин Леонтьичем глупо вышло, а почему – да потому что ехал себе Бенедикт в санях, туча-тучей, весь набряк и оплыл от дум, а думы темные и слезливые, как осенние тучи, – что на небе тучи, что в грудях, правильно фелософия учит, – без разницы! Сам, и не видя себя, знал, что глаза кровью налиты, под глазами провалилось, притемнилось личико, кудри притемнились, слиплися, нечесаны, немыты, – голова стала плоская, как ложка; от курева в глотке липкость, как глины поел. За угол заворачивали, и вдруг дернуло что-то: вон там. В той избе.

И вот ведь допустил своеволие, али сказать нарушение техники: не подумавши, с ходу пошел один, без товарищей. Стой! – Николаю; натянул вожжи, остановил: жди тут; набросил колпак, калитку торкнул ногою.

Учат: одному на изъятие ходить – своеволие, а и правильно учат: за огнецами ведь один не пойдешь? Догадается огнец, что это человек, заголосит, и потухнет, и других предупредит? А то и ложный окажется? А и в нашем деле все точно так же: наука, она едина.

Голосил Константин Леонтьич, и противился, и по руке Бенедикта ударял ужас как больно. По-научному – затруднял изъятие.

Соседей звал истошно – не пришли, затаилися; колпак сорвал и узнал Бенедикта, и визжал, и бил в личико, узнавши.

Царапал сильно и мятежно; даже и повалил.

А вот за крюк напрасно руками хватался: крюк обоюдоострый, хвататься за него руками не надо.

Он не для того.

Крюк для того, чтобы книгу ухватить, подцепить, подтащить, к себе поддернуть; он не тыка; он для чего отточен? – для того чтоб неповадно было голубчику книгу удерживать, когда ее изымают, а то ведь они все в книгу вцепляются; вот он и отточен. Шалишь, не удержишь, сей же миг руки обрежешь, и пальцы долой все до единого!

И снаружи, и внутри он отточен со страшной силой, оттого-то и нужна сноровка хватать им да вертеть; оттого-то на каждой изъятой книге от крюка надрез бывает, словно ранка. Неловкий санитар невзначай и зарубить книгу может, а этого допускать ни в коем разе нельзя, нельзя искусство губить. Если работа хорошая, чистая – книгу одним махом поддернуть можно, разве что малый шрамик останется.

Вот и работают группой, али бригадой: один товарищ книгу изымает, другие голубчиков, кто в избе случится, своими крюками за одежу, за шиворот прихватывают, наматывают.

А еще чем крюк сподручен: ежели голубчик буен, то крюком хорошо ему ноги-то подсечь, чтобы сразу грохнулся, а для такого случая есть еще и рогатина на подхвате: тоже научный инструмент, но попроще, а с виду как буква «ук», али ухват. А кто упал, тому сразу рогатиной шею к полу прижать, чтобы пресечь вставание.

Раньше-то санитарам еще тыка была дадена, пырь! – и дух вон; а теперь нет, теперь гуманность.

А еще санитар себя блюсти должен, руки у него всегда должны быть чистыми. На крюке непременно грязь от голубчика бывает: сукровица али блевота, мало ли; а руки должны быть чистыми. Потому Бенедикт руки всегда мыл.

Потому как книгу после изъятия в руках держать будешь. В санях-то когда назад едешь.

Вот, в обчем и целом, такая технология, али приемы, али научная организация труда; кажется – просто; ан нет, не просто. Тесно в избе и темно, друг на друга натыкаешься, – многие жалуются.

Так что своеволие тут неуместно, а Бенедикт, как всегда, допустил – вот и получил от Константин Леонтьича увечья: на руках, и на личике, на грудях тож; и ногу подвернул. И, главное, зря: сигнал ложный был, книги не было.

Как раз Октябрьский Выходной был, Константин Леонтьич на ежегодный пересчет собирался, ветошь в лохани стирал – порты, рубаху. Ну что ж, недосчитаются Константин Леонтьича мурзы, одним голубчиком меньше будет. Пометят в казенных списках: взят на лечение.

Не все ж тебе, мурза, людей считать.

В декабре месяце, в самое темное время года, окотилась Оленька тройней. Теща зашла, позвала Бенедикта посмотреть на помет, проздравила. Он лежал, пустой и грузный, ждал сигнала; сигнала не было. Ладно, пошел глянуть.

Деток трое: одна вроде самочка, махонькая, пищит. Другой вроде как мальчик, но так сразу не скажешь. Третье – не разбери поймешь что, а с виду как шар – мохнатое, страховидное. Круглое такое. Но с глазками. Взяли его на руки покачать, запели: «а-тутусеньки, тутусеньки тату! а-кукусеньки, кукусеньки куку!», – а оно толк! – оттолкнулось да на пол и соскочило, по полу клубком покатилось и в щель ушло. Бросились ловить, руки растопыривать, тубареты, лавки двигать – куды там.

Бенедикт постоял, посмотрел, как сквозь туман, проздравил Оленьку с благополучным окотом. Пошел к себе. Теща побежала Терентия Петровича звать смотреть, внучатами хвастать.

Залег на охнувшую, застонавшую лежанку, – знатную пролежал себе яму за пустые годы, за бессчетные безрадостные ночи, – хмурился, думал: ушло под пол, это бы ладно; а вот кабы не вылезло, книг грызть не начало; может, законопатить щели-то? Половицы совсем прохудилися. Семья-то наскребет за день копны, другой раз идешь, смотришь – словно цельная голова волос на пол упамши! Не ровен час, выйдет это-то, что под пол ушло, да и шасть в книжную горницу. Переплет поест, корешок... Там же клей. Кожа иногда.

Вот не было заботы, так подай... Ведь поест, беспременно поест! Ему ж есть надо? Отовсюду искусству угрозы: то от людей, то от грызунов, то от сырости! И ведь как раньше глуп был, слеп Бенедикт, как все равно слепцы на торжище: поют-заливаются, а сами во тьме живут, им и в полдень темно! Как понятия-то у него не было, будто у червыря! Вопросы задавал глупые, лоб морщил, рот открывал пошире, чтоб думать сподручнее, а все не понимал.

Отчего, дескать, у нас мышей нету? Отчего нам мышей не надобно? Да потому и не надобно, что жизнь духовная: книги, искусство у нас сбережены, а мышь выйдет да и поест нашу сокровищницу! Зубками своими малыми, острыми зыг-зыг-зыг, да и погрызет, потравит!

А у голубчиков жизнь другая, им на мышь опираться надо. Без мыши им никуда. Суп, конечно, жаркое, зипун если сшить, мену какую на торжище сделать, налог платить, али, лучше сказать, ясак – домовой, подушный, печной, – на все мышь нужна. Стало быть, книгу им держать в доме нипочем нельзя! Тут уж или одно, или другое.

А почему еще жизнь духовную называют возвышенной? – да потому что книгу куда повыше ставят, на верхний ярус, на полку, чтобы если случись такое несчастье, что пробралась тварь в дом, так чтобы понадежнее уберечь сокровище. Вот почему!

А зачем у тестя, у тещи, у Оленьки на ногах когти? – да все затем же! Чтоб духовность сторожить! Чтобы на страже от мышей быть! Мимо не прошмыгнешь! Для того и три забора вокруг терема наворочены! Для того и охрана строгая! Для того и обыскивают при входе! Потому что будь ты хоть кто, хоть самый что ни на есть жених али другой особый посетитель, а мышь с собой пронести можешь и сам не заметишь.

В волосах если колтун – она там гнездо свить может.

В карманах, бывает.

В валенке.

Уж до того это ясно, что яснее и не бывает, а вот не понимал. И Болезнь не понимал, думал невесть что; а Болезнь – в головах, Болезнь – невежество людское, дурь, своеволие, темнота, когда думают, что, мол, ничего, пущай в одной избе и книга, и мышь побудут. Эвон! Книгу-то в одну избу с мышью! Страшно и представить!

И вот ведь упрямство какое у гадин: ведь можно подумать, что им читать не дают, стихи отымают али эссе какой! Для чего ж государство и писцов завело, для чего Рабочие Избы понаставило, грамоте учит, письменные палочки выдает, бересту обдирает, книжицы берестяные шьет? Ему ж, государству, от этого только забота лишняя, напряг, беспокойство! А все для народа, все для него! Налови ты себе мышей, ради бога, да и сменяй на книжицу, да и читай, тудыть!..

От гнева сжимал кулаки, метался на лежанке, а в голове все ясней да ясней становилось, вроде как просторы раздвигались! Господи! Да ведь так же всегда и было: и в древности то же самое! «Но разве мир не одинаков в веках, и ныне, и всегда?..» Одинаков! Одинаков!

- Здесь на земле, в долинах низких,

- Под сенью темных смрадных крыш

- Связала паутина близких,

- И вьет гнездо земная мышь.

- Толпятся близкие в долине,

- Шумят, – но каждый одинок

- И прячет у себя в пустыне

- Застывший, ледяной комок.

Вот! И древний человек туда же: хулиганил, своевольничал, книгу прятал: на морозе где-то, в сырости, оледеневшую, комком! Понятно теперь!

- ...Вот в щели каменные плит

- Мышиные просунулися лица,

- Похожие на треугольники из мела,

- С глазами траурными по бокам...

Да, мышь-то не удержишь! В любую щель пройдет!

- ...Жизни мышья беготня,

- Что тревожишь ты меня?

А-а, брат пушкин! Ага! Тоже свое сочинение от грызунов берег! Он напишет – а они съедят, он напишет, а они съедят! То-то он тревожился! То-то туда-сюда по снегу разъезжал, по ледяной пустыне! Колокольчик динь-динь-динь! Запряжет перерожденца да и в степь! Свое припрятывал, искал, где уберечь!

- Ни огня, ни темной хаты,

- Глушь и снег, навстречу мне

- Только версты полосаты

- Попадаются одне!

Местечко искал, где зарыть... Все так прояснилось, что Бенедикт сел, спустил ноги с лежанки. Как же он раньше-то... Как же указание-то пропустил... А давеча! Что пели-то с Лев Львовичем!

- Степь да степь кругом,

- Путь далек лежит!

- В той степи глухой

- Умирал ямщик!

Ну? Чего его в степь понесло, если не книгу прятать? – «... У себя в пустыне застывший, ледяной комок».

- А жене скажи,

- Что в степи замерз,

- А любовь ее

- Я с собой унес!

Какую «любовь»? Да книгу же! Что ж и любить, как не книгу?! А?!..

«С собой унес». Жене просит сообщить, чтоб не искала... А то хватится... Вот тебе и стихи! Не стихи это, а притча! Руководящее указание в облегченной для народа форме!

Вот он отчего плакал-то, Лев Львович-то! Небось тоже зарыл, теперь не найдет! Тут заплачешь! Запел да и вспомнил!

А как они Бенедикту намек делали? Бенедикт им: нет ли, де, книжечки почитать? А они ему: ты грамоте не учен. А он им: как же не учен, я учен! А они ему: степь да степь кругом. Намек такой. Притча. Там, мол, книги зарыты. Дома не держим.

Так. Степь у нас – где? Степь на юге... А что же он все приговаривает: запад нам поможет?.. А Никита Иваныч ему: нипочем, дескать, не поможет, должны сами. Так как же? Где?

Теща в дверь стукнула:

– Детей купать!.. Смотреть будете?

– Не мешать!!! – крикнул Бенедикт истошно, рукой рубанул наотмашь. – Дверь закрыть!!!

– Дак купать-то?..

– Дверь!!!

С мысли сбила, тудыть!.. Бенедикт торопливо облачился: зипун, балахон, колпак, – ссыпался по лестнице, свистнул вялому Николаю запрягаться.

Погонял нетерпеливо, притоптывал в санях валенком. Горизонт обсмотреть. Непременно надо горизонт обсмотреть. Пока еще свет зимний, малый не погас – обсмотреть горизонт на четыре стороны.

К дозорной башне ехал Бенедикт, вот куда. Никогда еще он на дозорную башню не лазал, да и кто ж голубчика на нее допустит? Запретная дылда, государственная, – только стражи да мурзы на башню допущаются, а почему? – потому что видать с нее далеко, а это дело государственное, не для всякого! Незачем простому голубчику вдаль смотреть: не по чину! Может, там, вдали, войско какое идет! Может, лютый ворог на нашу светлую родину покусился, палок навострил да и в поход выступил! Это ж дело государственное! Нельзя! Да только Бенедикта никто нипочем не остановит, как есть он санитар.

Не остановили. Естественно.

Дозорная башня вышиной выше самого высокого терема, выше дерева, выше александрийского столпа. Наверху – горница. В горнице, в стенах ее, – четыре окна, четыре прорези на четыре стороны света. Поверху крыша о четырех скатах, шапкой. Вот как мурзы носят. Снизу смотришь – высоко-высоко вверху, под облаками, государевы работники, стражи копошатся, будто мураши маленькие, – переползают с места на место, чего-то там шуруют. Внизу охрана с бердышами. Бенедикт тяжело, по частям восстал с саней, глянул страшными очами сквозь багряные прорези, поднял крюк – охрана пала ниц, в твердый морозный наст. Вступил в башню. Пахнуло псиной от нечистых зипунов, тяжким духом дешевой ржави: курили сырую, неочищенную, с остьями и соломой. Деревянные ступени гремели под ногами. Винтовая лестница с желтой наледью – тут справляли нужду, затаптывали окурки; на стенах, посверкивающих изморозью, выцарапывали матерное, привычное. Бездуховность... Восходил долго, опираясь на крюк, на площадках отдыхал. Изо рта выходил пар, да так и оставался висеть клубком в стылом, сраном воздухе.

На верхней площадке испуганно дернулись, обернулись на красный балахон государевы работники.

– Вон! – приказал Бенедикт.

Работники дрызнули прочь, бросились вниз, толкаясь, грохоча восемью ногами.

С башни видно далеко. Далеко!.. – да и слова такого нет в языке, чтоб сказать, докуда видно с башни! А кабы и было такое слово, так вымолвить его страшно! У-у-у, докуда! – до дальней дали, до крайнего края, до предельного предела, до смерти! Весь блин земной, вся небесная крыша, весь холодный декабрь, весь город со всеми своими слободами, с темными кривыми избушками – пустыми и распахнутыми, прочесанными частыми гребнями санитарных крюков и еще заселенными, еще копошащимися бессмысленной, пугливой, упрямой жизнью!..

- О мир, свернись одним кварталом,

- Одной разбитой мостовой,

- Одним проплеванным амбаром,

- Одной мышиною норой!..

Закат желтый, страшный, узкий стоял в западной бойнице, и вечерняя звезда Алатырь сверкала в закате. Маленькой черной палочкой в путанице улочек стоял пушкин, тоненькой ниточкой виделась с вышины веревка с бельем, петелькой охватившая шею поэта.

Восход лежал густо-синим пологом в другом окне, укрывая леса, и реки, и опять леса, и тайные поляны, где под снегом спят красные тульпаны, где зимует, вся в морозных кружевах, в ледяном узорчатом яйце, с улыбкой на пресветлом лице вечная моя невеста, неразысканная моя любовь, Княжья Птица Паулин, и снятся ей поцелуи, снится шелковая мурава, золотые мухи, зеркальные воды, где отражается ее несказанная красота, – отражается, переливается, зыблется, множится, – и вздыхает во сне Княжья Птица счастливым вздохом, и мечтает о себе, ненаглядной.

А на юге, страшно подсвеченном двойным светом – желтым с запада и синим с восхода, – на юге, заслоняя непроходимые снежные степи с свистящими смерчами, с метельными столбами, на юге, бегущем, все бегущем, все убегающем к синему, ветреному Море-окияну, на юге, за оврагом, за тройным рвом, во всю ширину окна распластался красный, узорный, расписной, резной, многокупольный, многоярусный терем Федора Кузьмича, слава ему, Набольшего Мурзы, долгих лет ему жизни.

– Га-а! – засмеялся Бенедикт.

Радость брызнула квасом, пенистым, искристым.

- Радость, дочь иного края,

- Дщерь, послушная богам!!!

Все вдруг стало ясно, прозрачно, как в весеннем ручье. Все открылось, как в полдень. Вот же! Вот!.. Вот, прямо перед ним, нетронутый, нетраченый, полный до краешка ларец, волшебный сад в цветах и плодах – в бело-розовом кипенье, истекающий сладчайшим соком, как миллиард спелых огнецов! Вот, набитый от гулких подвалов до душистых чердаков, дворец наслаждений! Пещера Али-Бабы! Тадж-Махал, бля!

Ну да! На юге, верно! Вот запад-то и помог! Свет-то с запада, звезда-то путеводная! Все и осветила! Догадался, вычислил, понял намеки, притчу понял – все и сошлося!

Он зажмурился от счастья, крепко стиснул веки, помотал головой; вытянув шею, высунулся в прорезь бойницы, чтобы лучше чувствовать; он вдыхал аромат мороза и дерева, сладких дымков, кудрявившихся из печных труб Красного Терема; с сомкнутыми веками он словно бы видел лучше, слышал острей, чуял явственней; там, там, совсем рядом, совсем близко, за оврагом, за рвом, за тройной стеной, за высоким частоколом, – но ведь через стену можно перепрыгнуть, под частокол проскользнуть. Вот сейчас бы мягко, мягко, неслышно и невидимо соскочить с башни, перенестись в вихре метели, легкой пылью через овраг, снежным смерчем в слуховое окно! Ползком и скачком, гибко и длинно, но только не упустить, не потерять следа; ближе, все ближе к терему, ни следа не оставить на снегу, ни подворотного пса не спугнуть, ни домашней твари не потревожить!

И упиться, упиться, упиться буквами, словами, страницами, их сладким, пыльным, острым, неповторимым запахом!.. О маков цвет! О золото мое нетленное, невечернее!

– Ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы!!!.. – крикнул в блаженстве Бенедикт.

– Что, зятек, созрел? – тихо засмеялись сзади, над ухом. Бенедикт вздрогнул и открыл глаза.

– Ну вас совсем, папа! Напугали!

Тесть подкрался бесшумно, даже половицы не дрогнули. Видно, когти втянул. На нем тоже был красный балахон, на голове – колпак, только по голосу да по вони слышно было, что – да, тесть, Кудеяр Кудеярыч.

– Дак как? – шепнул тесть. – Ковырь?

– Не понял...

– Сковырнуть тянет? Федора Кузьмича, слава ему, сковырнуть готов? Злодея-мучителя? Карлу проклятого?

– Готов, – твердо шепнул и Бенедикт. – Папа! Я бы его своими руками!..

– Сердечко твое золотое!.. – радовался тесть. – Ну?! Наконец-то!.. Наконец-то!.. Дай обниму!

Бенедикт с Кудеяр Кудеярычем стояли обнявшись, смотрели на город с высоты. В избах затеплились синие огоньки, закат погас, проступили звезды.

– Давай друг другу клятву дадим, – сказал Кудеяр Кудеярыч.

– Клятву?

– Ну да. Чтоб дружба навек.

– А... Давайте.

– Я тебе – все. Я тебе дочь отдал, а хочешь – жену уступлю?

– Н-н-необязательно. Нам нужен кант в груди и мирное небо над головой. Закон такой, – вспомнил Бенедикт.

– Верно. И чтоб вместе – против тиранов. Согласен?

– А то.

– Разорим гнездо угнетателя, лады?

– Ох, папа, там книг, как снега!

– И-и, милый, больше. А он картинки из них дерет.

– Молчите, молчите, – заскрежетал зубами Бенедикт.

– Не могу молчать! Искусство гибнет! – строго высказал тесть. – Нет худшего врага, чем равнодушие! С молчаливого согласия равнодушных как раз и творятся все злодейства. Ты ведь «Муму» читал? Понял притчу? Как он все молчал-молчал, а собака-то погибла.

– Папа, но как...

– Ништяк, все продумано. Революцию сделаем. Только тебя и жду. Ночью полезем, он ночью-то не спит, а стража будет умаямши. Лады?

– Но как же ночью, ночью темно!

– А я на что? Али я не светоч?

Тесть пустил глазами луч и засмеялся довольно.

Чисто и ясно, льдисто было на душе. Без неврозов.

Ять

В Красном Тереме запах такой с плеснецой – знакомый, волнующий... Ни с чем не спутаешь. Старая бумага, древние переплеты, кожа их, следы золотой пыльцы, сладкого клея. У Бенедикта немножко подкашивались и ослабевали ноги, будто шел он на первое свидание с бабой. С бабой!.. – на что ему теперь какая-то баба, Марфушка ли, Оленька ли, когда все мыслимые бабы тысячелетий: Изольды, Розамунды, Джульетты с их шелками и гребнями, капризами и кинжалами – вот сейчас, сейчас будут его, отныне и присно, и во веки веков... Когда он сейчас, вот сейчас станет обладателем неслыханного, невообразимого... Шахиншах, эмир, султан, Король-Солнце, начальник ЖЭКа, Председатель Земного Шара, мозольный оператор, письмоводитель, архимандрит, папа римский, думный дьяк, коллежский асессор, царь Соломон, – все это будет он, он...

Тесть освещал дорогу глазами. Два сильных, лунно-белых луча обшаривали коридоры, – пыль то загоралась и плавала в столбах света, то погасала на миг, когда тесть смаргивал, – голова у Бенедикта кружилась от частых вспышек, от запаха близких книжных переплетов и сладковатой вони, шедшей из тестевой пасти, – тот все подергивал головой, словно его душил ворот. Тени, как гигантские буквицы, плясали по стенам, – «глаголь» крюка, «люди» острого колпака Бенедикта, «живете» растопыренных, осторожных пальцев, ощупывающих стены, шарящих в поисках потайных дверей. Тесть велел ступать тихо, ногами не шуркать.

– Слушай революцию, тудыть!..

Революционеры крались по коридорам, заворачивали за углы, останавливались, озирались, прислушивались. Где-то там, у входа, валялась жалкая, теперь уже бездыханная, охрана: что может бердыш или алебарда против обоюдоострого, быстрого, как птица, крюка!

Прошли два яруса, поднимались по лестницам, на цыпочках пробегали висячие галереи, где сквозь оконные пузыри сильно и страшно светила луна; черными валенками бесшумно пробежали по лунным половицам; раскрылись внутренние, высокие и узорные, сени, где похрапывала – ноги взразвалку, шапки на грудях – пьяная внутренняя охрана. Тесть тихо заругался: ни порядку в государстве, ничего. Все Федор Кузьмич развалил, слава ему! Быстро, сильно тыкая, обезвредили охрану.

После сеней опять пошли коридоры, и сладкий запах приблизился, и, глянув вверх, Бенедикт всплеснул руками: книги! На полках-то – книги! Господи! Боже святый! Подогнулись колени, задрожал, тихо заскулил: жизни человеческой не хватит все перечитать-то! Лес с листьями, метель бесконечная, без разбору, без числа! А!.. А!!!.. А!!!!!!!!! А может... а!.. может, тут где... может, и заветная книжица!.. где сказано, как жить-то!.. Куда идтить-то!.. Куда сердце повернуть!.. Может, ту книжицу Федор Кузьмич, слава ему, уже нашел, разыскал да читает: на лежанку прыг, да все читает, все читает! Вот он ее нашел, ирод, да и читает!!! Тиран, бля!

– Не отвлекайся! – дохнул в лицо тесть.

Коридоры ветвились, загибались, раздваивались, уходили в неведомые глубины терема. Тесть крутил глазами – только книжные корешки мелькали.

– Должон простой ход быть, – бормотал тесть. – Где-то тут простой ход быть должон. Быть того не может... Где-то мы тут сбилися...

– «Северный вестниииииик»!!! Восьмой номееееееер!!! – завопил Бенедикт. Рванулся, толкнув Кудеяр Кудеярыча; тот споткнулся, ударился о стену; падая, уперся рукой; стена подалась и оборотилась полкой, полка рухнула и посыпалась, и се – раскрылась взгляду палата большая-пребольшая, по стенам все шкафы да полки, а в палате столы без счету, книгами завалены, а у главного стола, в полукольце тысячи свечей, тубарет высокий, а на тубарете сам Федор Кузьмич, слава ему, с письменной палочкой в деснице; личико к нам оборотил и ротик разинул: удивился.

– Почему без доклада? – нахмурился.

– Слезай, скидавайся, проклятый тиран-кровопийца, – красиво закричал тесть. – Ссадить тебя пришли!

– Кто пришел? Зачем пропустили? – забеспокоился Федор Кузьмич, слава ему.

– «Кто пришел», «кто пришел»! Кто надо, тот и пришел!

– Тираны мира, трепещите, а вы мужайтесь и внемлите! – крикнул и Бенедикт из-за тестева плеча.

– Чего «трепещите»-то? – Федор Кузьмич понял, скривил личико и заплакал. – Вы чего делать-то хотите?

– Кончилась твоя неправедная власть! Помучил народ – и будя! Сейчас мы тебя крюком!

– Не надо, не надо меня крюко-ом! Крюком больна-а!

– Ишь ты! Он еще будет жалкие слова говорить! – закричал тесть. – Бей его! – И сам ударил наотмашь. Но Федор Кузьмич, слава ему, горошком скатился с тубарета и отбежал, так что попал тесть по книге, и книга та лопнула.

– Зачем, зачем вы меня ссаживаете-е-е-е?

– Плохо государством управляешь! – закричал тесть страшным голосом. Бросился с крюком к Набольшему Мурзе, долгих лет ему жизни, но Федор Кузьмич, слава ему, опять нырнул под тубарет, оттуда под стол и перебежал на другую сторону горницы.

– Как умею, так и управляю! – заплакал с той стороны Федор Кузьмич.

– Развалил все государство к чертовой бабушке! Страницы из книжек выдираешь! Лови его, Бенедикт!

– У пушкина стихи украл! – крикнул тоже и Бенедикт, распаляя сердце. – Пушкин – наше все! А он украл!

– Я колесо изобрел!

– Это пушкин колесо изобрел!

– Я коромысло!..

– Это пушкин коромысло!

– Я лучину!..

– Вона! Еще упорствует...

Бенедикт бросился ловить Федора Кузьмича с одной стороны стола, тесть кинулся в обход с другой стороны, а Набольший Мурза, долгих лет ему жизни, опять нырнул под стол и перебежал назад.

– Не трогайте меня, я добрый и хороший!

– Юркий, гнида! – закричал тесть. Рукой о стол оперся и прыгнул, прямо одним прыжком столешницу перемахнул. Федор Кузьмич, слава ему, визгнул, порскнул под шкаф и забился там в глубину куда-то.

– Лови его! – хрипел тесть, шаря и тыкая крюком под полками. – Уйдет! Уйдет! У него тут ходы всюду прорыты!

Бенедикт подбежал на подмогу. Вместе, мешая друг другу, тыкали крюками, шарили, запыхались.

– Чего-то держу, вроде попался... Ну-к, ты помоложе, нагнись погляди... Не подцепить никак... Он, нет?..

Бенедикт встал на четвереньки, завернул голову под шкаф – темно, клочья какие-то.

– Не видать ничего... Кудеяр Кудеярыч, вы бы посветили!

– Выпустить боюсь... Ну-ка, крюк перехвати у меня... Ч-черт, не пойму...

Бенедикт перехватил крюк; тесть встал на карачки, пустил под шкаф свет, кряхтел.

– Пылишша... Не видать ничего... Пылишшу развел...

Под крюком дернулось, вроде как одежда треснула, Бенедикт тыкнул с поворотом, но поздно: туку-туку-туку – мелкие шажочки перебежали вдоль стены за полками куда-то в глубь палаты.

– Упустил, чорт! – крикнул тесть с досадой. – Учил ведь тебя, учил!

– А чего всегда я!.. Вы сами за одежу зацепили!

– Придавить надо было! Где он теперь... А ну, выходи, Федор Кузьмич! Выходи по-хорошему!

– Нечестно, нечестно! – крикнул Федор Кузьмич, слава ему, из-под полок.

– Там он! Давай!

Но Федор Кузьмич опять перебежал.

– Не надо меня ловить, маленького такого!..

– Тыкай!.. Тыкай сюда, тудыть!..

– Почему настаиваете?.. Уходите отсюда! – пискнул Федор Кузьмич из третьего места.

– ...Плохие люди! – крикнул из четвертого.

Тесть озирался, Бенедикт озирался, вытянув шею, склонив голову, – вот шуркнуло под дальним шкафом; повернул голову к дальнему шкафу; вот прошелестело под полками; мягким длинным прыжком Бенедикт прыгнул к полкам; если закрыть глаза, звуки лучше слышно; закрыл глаза, поводил головой из стороны в сторону; еще бы уши прижать – совсем хорошо бы; ноздри раздулись – можно и по запаху... где он пробегает, там его запах... Вот он!

– Вот он! – крикнул Бенедикт, прыгая, наваливаясь и крутя крюком; под крюком пронзительно, тонко завизжало. – Держу-у-у-у!

Лопнуло что-то; звук такой тихий, но отчетливый; на крюке напряглось и обмякло. Бенедикт крутанул и выволок из-под полки Набольшего Мурзу, долгих лет ему жизни. Тельце чахленькое, а сколько возни было. Бенедикт сдвинул колпак, обтер рукавом нос. Смотрел. Видать, хребтина переломилась: головка набок свернута, и глазки закатимши.

Тесть подошел, тоже посмотрел. Головой покачал.

– Крюк-то запачкамши. Прокипятить придется.

– Ну а теперь чего?

– А счисть его вон хоть в коробку.

– Руками?!

– Зачем руками? Боже упаси. Вон бумажкой давай. Бумажки-то тут полно.

– Э, э, книги не рвите! Мне читать еще!..

– Тут без букв. Картинка одна.

Тесть вырвал портрет из книжки, свернул кульком, руку просунул и счистил Федора Кузьмича, слава ему, с крюка. И крюк обтер.