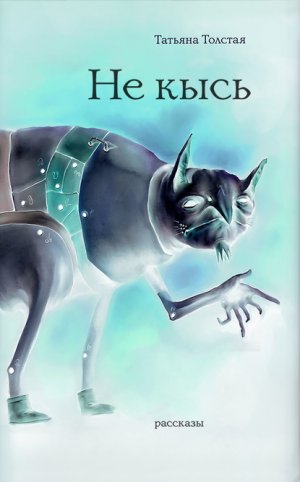

Не кысь (сборник) Толстая Татьяна

Дул холодный ветер, и мелко, сухо сыпало с неба. День был темный, пустой, короткий, вечер родился уже на рассвете. В маленьких магазинчиках ярко, уютно горел свет. На углу прилепилась крохотная, сияющая, благоуханная лавчонка, коробка с чудесами. Да разве войдешь: все навалились друг на друга, тянутся с чеками через головы, хватают маленькое что-то. Толстуху задавили в дверях, она цепляется за притолоку, ее сносит встречным потоком.

– Датте вытти! Да датте же вытти!

– Что там?

– Блеск для губ!

Василий Михайлович вклинился в толчею. Женщина, женщина, есть ли ты?.. Что ты такое?.. Высоко на вершине на сибирском дереве испуганно блестит глазами твоя шапка; корова в муках рожает дитя – тебе на сапоги; с криком оголяется овца, чтобы ты могла согреться ее волосами; в предсмертной тоске бьется кашалот, рыдает крокодил, задыхается в беге обреченный леопард. Твои розовые щеки – в коробках с летучей пыльцой, улыбки – в золотых футлярах с малиновой начинкой, гладкая кожа – в тюбиках с жиром, взгляд – в круглых прозрачных банках… Он купил для Евгении Ивановны пачку ресниц.

…Все предрешено и в сторону не свернуть – вот что мучило Василия Михайловича. И жен не выбирают, они сами, неизвестно откуда взявшись, возникают рядом с вами, и вот вы уже бьетесь в сетях с мелкими ячейками, опутаны по рукам и ногам, и вас, стреноженного, с кляпом во рту, обучают тысячам тысяч удушающих подробностей преходящего бытия, ставят на колени, подрезают крылья, и тьма сгущается, а солнце и луна все бегут и бегут, догоняя друг друга, по кругу, по кругу, по кругу.

Василию Михайловичу открылось, чем чистить ложки и какова сравнительная физиология котлеты и тефтели; он помнил наизусть печально короткий срок жизни сметаны, и в его обязанности входило уничтожить ее при первых же признаках начинающейся агонии; он знал месторождения мочалок и веников, профессионально различал крупы, держал в голове все залоговые цены на стеклянную посуду и каждую осень протирал оконные стекла нашатырем, чтобы в корне уничтожить морозные вишневые сады, что собирались вырасти к зиме.

Иногда Василий Михайлович представлял себе, что вот, он доживет эту жизнь и начнет новую, в другом обличье. Он придирчиво выбирал себе возраст, эпоху, внешность; то ему хотелось родиться пламенным южным юношей, то средневековым алхимиком, то дочкой миллионера, то любимым котом вдовы, то персидским царем. Василий Михайлович прикидывал, выбирал, капризничал, ставил условия, ударялся в амбицию, забраковывал все предложенные варианты, требовал гарантий, дулся, уставал, терял ход мысли и, откинувшись в кресле, долго глядел в зеркало на себя – одного-единственного.

Ничего не происходило. Не являлся Василию Михайловичу ни шестикрылый серафим, ни другое пернатое с предложением сверхъестественных услуг, ничего не разверзалось, не слышался глас с неба, никто не искушал, не возносил, не расстилал. Трехмерность бытия, финал которого все приближался, душила Василия Михайловича, он пытался сойти с рельсов, провертеть дырочку в небосклоне, уйти в нарисованную дверь. Как-то, сдавая в стирку простыни, Василий Михайлович загляделся на цветущий клевер хлопчатобумажных просторов, заметил, что семизначная метка, пришитая на северо-востоке, похожа на номер телефона, тайно позвонил по этому телефону, был благосклонно принят и завел скучный, безрадостный роман с женщиной Кларой. У Клары дома все было такое же, как у Василия Михайловича, такая же чистая кухня, разве что окна на север, такая же тахта, и, ложась в крахмальную Кларину постель, Василий Михайлович видел в уголку подушки еще один телефонный номер; вряд ли там ждала его судьба, но, наскучив Кларой, он все же позвонил и обрел женщину Светлану с девятилетним сыном; в Светланином шкафу стопочкой тоже лежало, переложенное кусками хорошего мыла, чистое белье.

Евгения Ивановна что-то чувствовала, искала следы, рылась в его карманах, разворачивала бумажки, не подозревая, что спит как бы в страницах большой записной книжки, испещренной номерами Клариного телефона, а Клара дремала в телефонах Светланы, а Светлана покоилась, как выяснилось, в телефонах бухгалтерии райсобеса.

Женщины Василия Михайловича так и не узнали о существовании друг друга, впрочем, и с подробностями о себе самом Василий Михайлович не навязывался. Да и откуда бы у него взяться фамилии, должности, адресу, почтовому, скажем, индексу – у него, у пододеяльного, наволочного фантома, порожденного капризной случайностью прачечной канцелярии?

Василий Михайлович приостановил эксперимент не из-за райсобеса. Просто он понял, что попытка вырваться из системы координат не удалась. Не новый, небывалый путь с захватывающими дух возможностями открывался ему, не тайная тропинка в запредельное, нет; он попросту нашарил впотьмах и ухватил обычное очередное колесо судьбы и, перехватывая обод обеими руками, по дуге, по кругу добрался бы, в конце концов, до себя самого – с другой стороны.

Ведь где-то в толще городского клубка, в тугом мотке переулков безымянная старуха вбрасывает в маленькое деревянное окошко тючок с потрепанным бельишком, помеченным семизначной криптограммой; это ты в ней зашифрован, Василий Михайлович. По справедливости-то ты – старухин. У нее все права на тебя – а ну как предъявит? Не хочешь?.. И Василий Михайлович – нет, нет, нет, – не хотел чужой старухи, боялся ее чулок, и ступней, и дрожжей каких-нибудь, и скрипа пружин под ее белым пожилым туловищем, и еще у нее будет чайный гриб в трехлитровой банке – скользкий, безглазый молчун, что годами тихо-тихо живет на подоконнике и ни разу даже не всплеснет.

А тот, кто держит в руках свиток судьбы, кто предрешает встречи, кто посылает алгебраических путников из пункта А в пункт Б, кто наполняет бассейны из двух труб, уже пометил красным крестиком перекресток, где он должен был встретить Изольду. Теперь ее, конечно, давно уже нет.

Он увидел Изольду на рынке и пошел за ней следом. Глянув сбоку в ее голубое от холода лицо, в прозрачные виноградные глаза, он решил: пусть она и будет той, кто выведет его из тесного пенала, именуемого мирозданием. На ней была потертая шубейка с ремешком, худосочная вязаная шапочка – такие шапочки десятками протягивали приземистые, плотные женщины, запрудившие подходы к рынку; этим женщинам, как и самоубийцам, возбраняется пребывание в ограде, отказано в упокоении за дощатыми столами, и тени их, твердые от мороза, бродят толпой вдоль голубого штакетника, держа на вытянутых руках стопки ворсистых блинов – малиновых, зеленых, канареечных, шевелящихся на ветру, а ранняя ноябрьская манка сыплется, сыплется, метет и посвистывает, торопится укутать город к зиме.

И Василий Михайлович, со стиснутым от надежд сердцем, смотрел, как робкая Изольда, продрогшая до сердцевины, до ледяного хруста тонких косточек, бредет сквозь черную толпу, и заходит в ограду, и ведет пальчиком вдоль длинных пустынных прилавков, высматривая, не осталось ли чего вкусненького.

Северные бури развеяли, выдули изнеженных торговцев летним капризным товаром, теми сладкими чудесами, что сотворены в вышине теплым воздухом из розовых и белых цветов. Но неколебимо стоят, примерзнув к деревянным столам, последние верные слуги земли, угрюмо раскинув холодную свою подземную добычу; ибо перед лицом ежегодной смерти природа пугается, переворачивается и растет вниз головою, рождая напоследок грубые, суровые, корявые творения – черный купол редьки, чудовищный белый нерв хрена, потайные картофельные города.

И бредет разочарованная Изольда прочь, вдоль голубого забора, мимо галош и фанерных ящиков, мимо замусоленных журналов и проволочных мочалок, мимо пьяницы, протягивающего белые фарфоровые штепсели, мимо парня, равнодушно разложившего веер раскрашенных фотографий, мимо и мимо, печалясь и дрожа, и настырная баба уже крутит, и нахваливает, и чешет перед ее голубоватым личиком яркое шерстяное колесо, терзая его зубастой железной щеткой.

Василий Михайлович взял Изольду за руку и предложил выпить вина, и винным блеском сверкнули его слова. Он повел ее в ресторан, и толпа расступалась перед ними, и гардеробщик принял ее одежды как волшебное лебединое оперение феи-купальщицы, спустившейся с небес на маленькое лесное озеро. Мягкий мраморный аромат источали колонны, в полумраке мерещились розы, Василий Михайлович был почти молод, и Изольда была как диковинная серебряная птица, изготовленная природой в единственном экземпляре.

Евгения Ивановна почуяла Изольдину тень, и рыла ямы, и натягивала колючую проволоку, и выковала цепь, чтобы Василий Михайлович не мог уйти. Лежа с сердцебиением под боком у Евгении Ивановны, он видел внутренним взором, как на полночных улицах сияет снежный прохладный покой. Нетронутая белизна тянется, тянется, и вот – плавно повернула за угол, а на углу – розовым светом полное венецианское окно, и за ним Изольда не спит, вслушиваясь в невнятную городскую метельную мелодию, в темные зимние виолончели. И Василий Михайлович, задыхаясь во мраке, мысленно посылал Изольде свою душу, зная, что она дойдет до нее по сверкающей дуге, что соединяет их через полгорода, невидимая для непосвященных:

- Ночными вагонами в горле стучит,

- Накатит – и схватит – и вновь замолчит.

- Распятый, повис над слепою дырой,

- Где ангелы смерти звенят мошкарой:

- «Сдавайся! Ты заперт в квадрате ночном,

- Накатим – отпустим – и снова начнем».

- О женщина! Яблоня! Пламя свечи!

- Прорвись, прогони, огради, закричи!

- И стиснуты руки, и скрючило рот,

- И черная дева из мрака поет.

Василий Михайлович перегрыз цепь и убежал от Евгении Ивановны; они сидели с Изольдой, взявшись за руки, и он широко распахивал для нее двери своей душевной сокровищницы. Он был щедр, как Али-Баба, а она удивлялась и трепетала. Изольда ничего не просила у Василия Михайловича: ни тувалета хрустального, ни цветного кушака царицы шемаханской; все бы ей сидеть у его изголовья, все бы ей гореть венчальной свечой, гореть, не сгорая, ровным тихим пламенем.

Скоро Василий Михайлович выложил все, что у него было. Теперь очередь была за Изольдой: она должна была обвить его своими слабыми голубыми руками и шагнуть с ним вместе в новое измерение, чтобы молния, сверкнув, расколола обыденный мир, как яичную скорлупу. Но ничего похожего не происходило. Изольда все трепетала да трепетала, и Василию Михайловичу было скучновато. «Ну что, Ляля?» – говорил он, зевая.

Ходил по комнате в носках, чесал в голове, курил у окна, совал окурки в цветочные горшки, укладывал бритву в чемодан: собирался назад к Евгении Ивановне. Часы тикали, Изольда плакала, ничего не понимая, обещала умереть, под окном была слякоть. И чего нюни распускать? Вон взяла бы лучше и прокрутила мяса, котлет бы нажарила. Сказал: уйду, – значит, уйду. Что тут неясного?

Евгения Ивановна на радостях испекла пирог с морковью, помыла голову, натерла полы. Сорокалетие свое он отпраздновал сначала дома, а потом в ресторане, недоеденную рыбу и заливное они собрали в полиэтиленовые мешочки, и еще на завтрак хватило. Получил хорошие подарки: радиолу, часы с деревянным орлом и фотоаппарат ФЭД. Евгения Ивановна как раз давно хотела сфотографироваться на пляже в набегающей волне. Изольда не удержалась, подпортила юбилей: прислала какую-то дрянь в бумажке и стишки без подписи, детским почерком:

- Вот на прощанье для тебя подарок:

- Свечи огарок,

- Шнурки от туфелек и косточка от сливы.

- Вглядишься пристально и усмехнешься криво:

- Такой была

- Твоя любовь, пока не умерла:

- Огонь, и легкий бег, и сладкие плоды

- Над пропастью, на краешке беды.

Теперь-то ее давно нет.

И вот ему шестьдесят, и ветер дует в рукава, задувает в сердце, и ноги идти не хотят. Ничего, ничего не происходит, ничего нет впереди, да и позади, в общем-то, тоже ничего. Шестьдесят лет он ждет, что придут и позовут, и откроют тайное тайных, что полыхнет зарево на полмира, встанет лестница из лучей от неба до земли, и архангелы с тромбонами и саксофонами, или что там у них полагается, завопят неземными голосами, приветствуя избранника. Ну что же они медлят? Он ждет всю жизнь.

Он ускорил шаги. Пока Евгении Ивановне бреют шею, варят голову и загибают волосы железными крючками, он успеет дойти до рынка, выпить теплого пива. Холодно, шуба-то паршивая, одно название, что шуба – фальшивая шкура на ложном меху, купленная Евгенией Ивановной у спекулянтки. «Для себя-то крокодилов обдирает», – подумал Василий Михайлович. К спекулянтке – за крокодиловой обувью, шубой и другими мелочами – ходили под вечер, долго искали нужный дом. На лестничной площадке была тьма, шарили ощупью, спичек не нашлось. Василий Михайлович тихо ругался. С изумлением нащупал на одной из дверей глазок на уровне колена. «Правильно, значит, сюда», – шептала жена. «Что же она, на четвереньках ходит?» – «Она карлица, цирковой лилипут». С замиранием сердца он ощутил близкое присутствие чуда: за дерматиновой дверью, может быть, той самой, единственной дверью на свете, зияет провал в иную вселенную, дышит живая тьма и среди звезд парит, дрожа на стрекозиных крылышках, крошечный полупрозрачный эльф, звенящий, как колокольчик.

Карлица оказалась старой, бешеной, злой, руками трогать вещи не позволяла. Василий Михайлович искоса разглядывал кроватку с приставной лесенкой, детские стульчики, низко, над самым полом висящие фотографии, свидетельствующие о минувшей прелести лилипутки. Там, на снимках, стоя на крупе расфуфыренной лошади, в балетных пачках, в стеклянных цирковых алмазах, счастливая, крошечная, махала ручкой юная спекулянтка через стекло, через время, через прошедшую жизнь. А здесь, выхватывая из шкафов морщинистыми ручонками огромные взрослые вещи, метался взад-вперед злобный тролль, страж подземного золота, и от висящего над полом абажура Гулливером металась по стенам тень. Евгения Ивановна купила у страшной деточки и шубу, и крокодиловые туфли, и подмигивающий японский кошелек, и платок с люрексом, и шкурку песца на шапку, и пока, поддерживая друг друга, они нашаривали ногами путь вниз по темной лестнице, объясняла Василию Михайловичу, что песцовый мех надо чистить манной крупой, раскаленной на сухой сковородке, и что мездра воды боится, и что теперь надо купить полметра простой тесьмы. Василий Михайлович, стараясь ничего не запомнить, думал о том, какой была лилипуточка в юности, и можно ли лилипутам жениться, и о том, что если ее посадят за спекуляцию, какой большой и страшной покажется ей тюремная камера, и каждая крыса будет как конь, и представлял себе, как молодая спекулянточка сидит в мрачном зарешеченном замке, где лишь совы да летучие мыши, и как она заламывает кукольные ручки, и как стемнело, и как он крадется к замку с веревочной лестницей на плече через зловещий парк, и лишь луна серебряным яблоком бежит за черными сучьями, и лилипуточка припала к решетке окна и протиснулась между прутьев, прозрачная как леденец в лунном свете, и как он карабкается, обдирая пальцы о замшелые средневековые камни, а стража уснула, опершись на алебарды, а вороной конь внизу храпит и бьет копытом, готовый скакать по усыпанной опилками арене, по красному ковру, по кругу, по кругу, по кругу.

Время, отпущенное Василию Михайловичу, иссякало. Океан остался позади, а неизведанный континент так и не преградил ему путь, новые земли не выплыли из тумана, и он уже с тоской различал впереди унылые пальмы и знакомые минареты Индии, которых так жаждал просчитавшийся Колумб и которые означали конец пути для Василия Михайловича. Кругосветное путешествие, по всем признакам, заканчивалось: его каравелла, обогнув жизнь, подплывала с обратной стороны и уже вновь бороздила знакомые просторы. Проплыл знакомый райсобес, где на флагштоках развевались пенсионные, проплыл оперный театр, где Светланин сын, наклеив театральные брови, густо пропел о быстротечности жизни под громкие аплодисменты Евгении Ивановны. «Если встречу Изольду, – загадывал Василий Михайлович, – путь окончен». Но он хитрил: Изольды давно уже не было.

Еще иногда доносились сигналы: ты не одинок. Есть в чаще людей светлые полянки, где в отшельнических хижинах обитают подвижники, избранные, отринувшие суету, ищущие заветную лазейку из темницы.

Приходили известия: в мире появились странные предметы, с виду никчемные, бесполезные, но исполненные некоего тайного смысла; указатели, ведущие в никуда. Таков был Чебурашка – дерзкий вызов школьному дарвинизму, непарное мохнатое звено эволюции, выпавшее из расчисленной цепи естественного отбора. Таков был кубик Рубика, ломкий, изменчивый, но вечно единый гексаэдр. Простояв четыре часа на морозе вместе с тысячей угрюмых собратьев-сектантов, Василий Михайлович стал владельцем чудесного кубика и неделями, до красных глаз, крутил и крутил его скрипучие подвижные грани, тщетно ожидая, что блеснет наконец свет из окошка другой вселенной. Но, почувствовав как-то ночью, что из них двоих настоящий-то хозяин – кубик, что это он выделывает что хочет с беспомощным Василием Михайловичем, он встал, пошел на кухню и капустной сечкой зарубил гадину.

В ожидании откровения он листал слепые машинописные страницы, учившие, как надо на рассвете вдыхать одной ноздрей зеленый квадрат и гонять его мысленным усилием по кишкам туда и обратно. Он часами стоял на голове, скрестив ноги, в чужой квартире у вокзала, между двух небритых, тоже перевернутых, инженеров, и от перестука поездов за стеной, уносившихся в дальние странствия, дрожали их поднятые ввысь полосатые носки. И все было напрасно.

Впереди показался рынок, облепленный будками. Сумерки, сумерки. Озарилась изнутри ледяная витрина ларька, где зима торгует снежным, облитым шоколадом мякишем на занозистых щепочках, и того, пестрого, как домик-пряник, где можно купить разного ядовитого дыму, и складную ложку, и витые цепи из особого, очень дешевого народного золота; и того, вожделенного, где сгрудилась толпа черных людей с потеплевшими от счастья сердцами и где в толстом стекле кружек блуждающими огнями прозрачно светится пивная заря. Василий Михайлович занял очередь и обвел взглядом снежную площадь.

Там стояла Изольда, расставив ноги. Она сдувала пену себе на войлочные боты, страшная, с треснувшим пьяным черепом, с красной морщинистой мордой. Загорались огни, и всходили первые звезды, белые, синие, зеленые. Морозный ветер долетал от звезд до земли, развевал ее непокрытые волосы и, покружившись над головой, уходил в темные подворотни.

– Лялечка, – сказал Василий Михайлович.

Но она смеялась с новыми приятелями, спотыкалась, подставляя кружку: черный мужик раскупоривал бутылку, другой бил сухой рыбой об угол ларька, им было хорошо.

– Ра-адостно сее-еее-ердцу, – пела Изольда. – О, если б навеки так быы-ыыло!

Василий Михайлович стоял и слушал ее пение и не понимал слов, а когда очнулся, дерущуюся Изольду поспешно уводили милиционеры. Впрочем, это не могла быть Изольда: ведь ее давно уже не было.

А он, кажется, еще был. Но теперь это не имело никакого смысла. К сердцу подступала тьма. Пробил час уходить. И он оглянулся назад в последний раз и увидел лишь длинный холодный туннель с заиндевелыми стенками и себя, ползущего с протянутой рукой и угрюмо затаптывающего все вспыхивающие на пути искры. А очередь подталкивала его и торопила, и он шагнул вперед, уже не чувствуя ног, и с благодарностью принял из ласковых рук заслуженную чашу с цикутой.

Поэт и муза

Нина была прекрасная, обычная женщина, врач и, безусловно, заслужила, как и все, свое право на личное счастье. Она это очень хорошо сознавала. К тридцати пяти годам после длительного периода невеселых проб и ошибок – не стоит о них говорить – она ясно поняла, что ей нужно: нужно ей безумную, сумасшедшую любовь, с рыданиями, букетами, с полуночными ожиданиями телефонного звонка, с ночными погонями на такси, с роковыми препятствиями, изменами и прощениями, нужна такая звериная, знаете ли, страсть – черная ветреная ночь с огнями, чтобы пустяком показался классический женский подвиг – стоптать семь пар железных сапог, изломать семь железных посохов, изгрызть семь железных хлебов – и получить в награду как высший дар не золотую какую-нибудь розу, не белый пьедестал, а обгорелую спичку или автобусный, в шарик скатанный билетик – крошку с пиршественного стола, где поел светлый король, избранник сердца. Ну, естественно, очень многим женщинам нужно примерно то же самое, так что Нина была, как уже сказано, в этом смысле самая обычная женщина, прекрасная женщина, врач.

Побывала она замужем – все равно что отсидела долгий, скучный срок в кресле междугородного поезда и вышла усталая, разбитая, одолеваемая зевотой в беззвездную ночь чужого города, где ни одной близкой души.

Потом какое-то время пожила отшельницей, увлекалась мытьем и натиркой полов в своей чистенькой квартирке, поинтересовалась кройкой и шитьем и опять заскучала. Вяло тлел роман с дерматологом Аркадием Борисычем, имевшим две семьи, не считая Нины. После работы она заходила за ним в его кабинет – никакой романтики: уборщица вытряхивает урны, шваркает мокрой шваброй по линолеуму, а Аркадий Борисыч долго моет руки, трет щеточкой, подозрительно осматривает свои розовые ногти и с отвращением смотрит на себя в зеркало. Стоит, розовый, сытый, тугой, яйцевидный, Нину не замечает, а она уже в пальто на пороге. Потом высунет треугольный язык и вертит его так и сяк – боится заразы. Тоже мне Финист Ясный Сокол! Какие такие страсти могли у нее быть с Аркадием Борисычем – никаких, конечно.

А она заслужила право на счастье, она имела все основания занять очередь туда, где его выдают: лицо у нее было белое и красивое, брови широкие, черные гладкие волосы низко начинались на висках, и сзади – пучок. И глаза были черные, так что мужчины в транспорте принимали ее за молдаванку, и даже как-то привязался к ней в метро, в переходе на «Кировской», человек, уверявший, что он скульптор и чтобы она сейчас же шла с ним позировать якобы для головки гурии, срочно: у него глина сохнет. Конечно, она не пошла по естественному недоверию к лицам творческих профессий, так как у нее уже был печальный опыт, когда она согласилась выпить кофе с одним будто бы кинорежиссером и еле унесла ноги, – большая такая была квартира с китайскими вазами и косым потолком в старом доме.

…А времечко-то бежало, и при мысли о том, что у нас в стране примерно сто двадцать пять миллионов мужчин, а ей судьба отслюнила от своих щедрот всего лишь Аркадия Борисыча, Нине иногда становилось не по себе. Можно было бы найти другого, но кто попало ей тоже был не нужен. Душа-то у нее с годами становилась все богаче, и саму себя она понимала и чувствовала все тоньше, все больше жалела себя осенними вечерами: некому себя преподнести, такую стройную, такую чернобровую.

Иногда она заходила в гости к какой-нибудь замужней подруге и, одарив чужого ушастого ребенка шоколадом, купленным в ближайшей булочной, пила чай, долго говорила, все поглядывая на себя в темное стекло кухонной двери, где ее отражение было еще загадочнее, еще выигрышнее и выгодно отличалось от расплывшегося силуэта приятельницы. И было бы просто справедливо, чтобы ее кто-нибудь воспел. Выслушав наконец и подругу – что куплено, да что пригорело, и чем болел ушастый ребенок, – рассмотрев чужого стандартного мужа – лоб с залысинами, тренировочные штаны, растянутые на коленках, нет, такой не нужен, – уходила, разочарованная, уносила себя, изящную, за дверь, и на площадку, и вниз по лестнице, в освежающую ночь – не те люди, зря приходила, напрасно преподнесла себя и оставила в тусклой кухне свой душистый отпечаток, напрасно скормила изысканный, с горчинкой шоколад чужому ребенку, только сожрал, и измазался, и не оценил, вот пусть-ка его засыплет с ног до головы диатезом.

Зевала.

А потом была эпидемия японского гриппа, когда всех врачей сняли с участков на вызовы, и Аркадий Борисыч тоже ходил, надев марлевый намордник и резиновые перчатки, чтобы вирус не прицепился, но не уберегся, слег, и его больные достались Нине. Тут-то, как выяснилось, ее и подстерегала судьба, лежавшая в лице Гриши на топчане, под вязаными одеялами, бородой кверху и в полном беспамятстве. Тут-то оно все и случилось. Полутруп немедленно похитил Нинино заждавшееся сердце; скорбные тени на его фарфоровом челе, тьма в запавших глазницах, нежная борода, прозрачная, как весенний лес, сложились в волшебную декорацию, незримые скрипки сыграли свадебный вальс – ловушка захлопнулась. Ну, все знают, как это обычно бывает.

Над умирающим заламывала руки омерзительно красивая женщина с трагически распущенными волосами (потом, правда, оказалось, что ничего особенного, всего лишь Агния, школьная подруга Гришуни, неудавшаяся актриса, немножко поет под гитару, ерунда, не с той стороны грозила опасность) – да, да, она вызывала врача, спасите! Она, знаете ли, зашла случайно, ведь дверей он не запирает и никогда не зовет на помощь, Гриша, дворник, поэт, гений, святой! И вот… Нина отклеила взгляд от демонически прекрасного дворника, осмотрела комнату – большая зала, пивные бутылки под столом, пыльная лепнина на потолке, синеватый свет сугробов из окошек, праздный камин, забитый хламом и ветошью.

– Он поэт, поэт, он работает дворником за жилплощадь, – бормотала Агния.

Нина выгнала Агнию, сняла сумку, повесила на гвоздь, бережно взяла из Гришуниных рук свое сердце и прибила его гвоздями к изголовью постели. Гришуня бредил в рифму. Аркадий Борисыч растаял, как сахар в горячем чае. Тернистый путь был открыт.

Вновь обретя слух и зрение, Гришуня узнал, что счастливая Нина останется с ним до гробовой доски; вначале он немного удивился и хотел отсрочить наступление нечаянного счастья или, если уж это нельзя, – приблизить встречу с доской, но после по мягкости характера стал покладистее, только просил не разлучать его с друзьями. Временно, пока он не окреп, Нина пошла ему навстречу. Конечно же, это была ошибка: он быстро встал на ноги и снова втянулся в бессмысленное общение со всей этой бесконечной оравой: тут были и какие-то молодые люди неопределенных занятий, и старик с гитарой, и поэты-девятиклассники, и актеры, оказывавшиеся шоферами, и шоферы, оказывавшиеся актерами, и одна демобилизованная балерина, говорившая: «Ой, я еще позову наших», – и дамы в бриллиантах, и непризнанные ювелиры, и ничьи девушки с запросами в глазах, и философы-недоучки, и дьякон из Новороссийска, всегда привозивший чемодан соленой рыбы, и подзадержавшийся в Москве тунгус, боявшийся испортить себе пищеварение столичной пищей и евший только свое – какой-то жир пальцем из баночки.

Все они – сегодня одни, а завтра другие – набивались вечерами в дворницкую; трехэтажный флигелек трещал, приходили жильцы верхних этажей, бренчали на гитаре, пели, читали свои и чужие стихи, но в основном слушали хозяйские. Гришуня у них считался гением, уже много лет вот-вот должен был выйти его сборник, но мешал какой-то зловредный Макушкин, от которого все зависело, Макушкин, поклявшийся, что, мол, только через его труп. Кляли Макушкина, превозносили Гришу, женщины просили читать еще, еще, Гриша смущался и читал – густые, многозначительные стихи наподобие дорогих заказных тортов с затейливыми надписями, с торжественными меренговыми башнями, стихи, отяжеленные словесным кремом до вязкости, с внезапным ореховым хрустом звуковых скоплений, с мучительными, вредными для желудка тянучками рифм. «Э-э-э-э-э», – качал головой тунгус, ни слова, кажется, не понимавший по-русски. «Что, ему не нравится?» – тихо спрашивали гости. «Нет, кажется, это у них похвала», – мотала волосами Агния, боявшаяся, что тунгус ее сглазит. Гости засматривались на Агнию и приглашали ее продолжить вечер в другом месте.

Естественно, все это обилие народу было Нине неприятно. Но самое неприятное было то, что каждый божий день, когда ни забежишь – днем ли, вечером ли после дежурства, – в дворницкой сидело, пило чай и откровенно любовалось Гришиной мягкой бородой убогое существо не толще вилки – черная юбка до пят, пластмассовый гребень в тусклых волосах, – некто Лизавета. Конечно, никакого романа у Гришуни с этой унылой тлей быть не могло. Посмотреть только, как она, выпростав из рукава красную костлявую руку, неуверенно тянулась за каменным, сто лет провалявшимся пряником – будто ждала, что ее сейчас стукнут, а пряник отберут. И щек у нее было меньше, чем требуется человеку, и челюстей больше, и нос хрящеватый, и вообще было в ней что-то от рыбы – черной, тусклой глубоководной рыбы, ползающей по дну в непроглядном мраке и не смеющей подняться выше, в светлые солнечные слои, где резвятся лазурные и алые породы жителей отмелей.

Нет, какой уж тут роман. Но Гришуня, блаженненький, смотрел на этот человеческий остов с удовольствием, читал ей стихи, подвывая и приседая на рифмах, и после, сам расчувствовавшись от собственного творчества, сильно, со слезой мигал и отворачивался, поглядывая на потолок, чтобы слезы втекли обратно, а Лизавета трясла головой, изображая потрясение всего организма, сморкалась и имитировала детские прерывистые вздохи, будто тоже после обильных рыданий.

Нет, это Нине было крайне неприятно. От Лизаветы нужно было избавляться. А Гришуне нравилось это наглое поклонение; да ему, неразборчивому, все нравилось на этом свете: и утреннее махание лопатой по рыхлому снежку, и житье в зале с камином, заваленным трухой, и то, что первый этаж и дверь отворена – заходи любой, – и толчея, и шастанье туда-сюда, и лужа от натекшего снега в сенях, и все эти девочки и мальчики, актеры и старики, и бесхозная Агния, добрейшее якобы существо, и неизвестно зачем приходящий тунгус, и все эти юродивые, признанные и непризнанные, гении и отверженные, и обглоданная Лизавета, и – для круглого счета – заодно и Нина.

У посетителей флигелька Лизавета считалась художницей, и действительно, ее выставляли на второсортных выставках, а Гришуня вдохновлялся ее темной мазней и сочинил соответствующий цикл стихов. Чтобы изготовить свои полотна, Лизавета, как африканский колдун, должна была привести себя в необузданную ярость, и тогда в ее тусклых глазах зажигался огонь, и с криками, хрипами, с каким-то грязным гневом она накидывалась и месила кулаками на холсте голубые, черные, желтые краски и тут же расцарапывала ногтями непросохшую масляную кашу. Направление называлось – когтизм, страшное было зрелище. Правда, получались какие-то подводные растения, звезды, висящие в небе замки, что-то ползучее и летучее одновременно.

«А почему нельзя спокойнее?» – шептала Гришуне Нина, наблюдавшая как-то сеанс когтизма. «Ну вот, стало быть, нельзя, – шептал дорогой Гришуня, дыша сладкими ирисками, – это вдохновение, это дух, что ты поделаешь, он же бродит где хочет». – И глаза его светились лаской и почтением к бесноватой пачкунье.

Лизаветины костлявые руки расцветали язвами от ядовитых красок, и такими же язвами покрывалось Нинино ревнивое сердце, прибитое гвоздями над Гришиным изголовьем. Не хотела она пользоваться Гришей на общих основаниях; ей и только ей должны были принадлежать голубые очи и прозрачная борода красавца дворника. О, если бы она могла стать не случайной, зыбкой подругой, а полновластной хозяйкой, положить Гришуню в сундук, пересыпать нафталином, укрыть холщовой тряпочкой, захлопнуть крышку и усесться сверху, подергивая замки: прочны ли?

О, тогда – все что угодно, тогда пусть Лизавета. Пусть она живет и когтит свои картины, пусть хоть зубами их грызет, хоть на голову встанет и так и стоит нервным столбом, принаряженная, с оранжевым бантом в тусклых волосах, на ежегодных выставках у своих варварских полотен, краснорукая, краснолицая, вспотевшая и готовая заплакать от обиды или счастья, пока в углу на шатком столике, прикрывшись ладошками от любопытных, граждане пишут в богатый красный фолиант неизвестный до поры отзыв: может быть, «безобразие», или «великолепно», или «куда смотрит администрация», или же что-нибудь слюнявое, вычурное за подписью группы провинциальных библиотекарш – как их якобы пронзило насквозь святое и вечное искусство.

О, вырвать Гришу из тлетворной среды, обчистить с него прилипших, как ракушки к днищу корабля, посторонних женщин, вытащить из бурного моря, перевернуть, просмолить, проконопатить, водрузить на подпорки в тихое, спокойное место!

А он, беспечный, готовый повиснуть на шее у любой уличной собаки, пригреть любого антисанитарного бродягу, тратил себя на толпу, разбрасывал себя пригоршнями; простая душа, брал авоську, нагружал ее простоквашей и сметаной и шел навещать заболевшую Лизавету, и приходилось идти с ним, и, боже мой, что за берлога, что за комната, желтая, жуткая, заросшая грязью, слепая, без окон! И еле различимая на железной койке под военным одеялом Лизавета, блаженно наполняющая черный рот белой сметаной, и Лизаветина испуганная, толстая, непохожая дочь над школьными тетрадками, такая, будто Лизавета скрестилась во время оно с сенбернаром.

«Ну как ты тут вообще?» – спрашивал Гришуня. И Лизавета шевелилась у желтой стены: «Ничего». – «Тебе нужно что-нибудь?» – навязывался Гришуня. И железная койка скрипела: «Настя все сделает». – «Ну, учись», – топтался поэт, гладя толстую Настю по голове, и пятился в коридор, а обессиленная Лизавета уже спала, и спало в ее рту непроглоченное озеро простокваши.

«Нам бы надо с ней, это… объединиться, – неопределенно показывал руками Гришуня и отводил глаза. – Видишь, какие трудности с жильем. Она из Тотьмы, снимает чулан, а ведь какой талант, а? И дочка у нее очень к искусству тянется. Она лепит хорошо, а кто ее в Тотьме учить будет». – «Мы с тобой женимся, я твоя», – строго напомнила Нина. «Да, конечно, я забыл», – извинился Гришуня. Мягкий был человек, только дурь в голове.

Уничтожить Лизавету было так же трудно, как перерезать яблочного червя-проволочника. Когда ее пришли штрафовать за нарушение паспортного режима, она уже ютилась в другом месте, и Нина посылала отряды туда. Лизавета пряталась в подвалах – Нина затопляла подвалы; она ночевала в сараях – Нина сносила сараи; наконец Лизавета сошла на нет и стала тенью.

Семь пар железных сапог истоптала Нина по паспортным столам и отделениям милиции, семь железных посохов изломала о Лизаветину спину, семь кило железных пряников изгрызла в ненавистной дворницкой – надо было играть свадьбу.

Уже редела пестрая компания, уже приятная тишина стояла вечерами во флигеле, уже с уважением стучал в дверь случайный смельчак и тщательно, сразу жалея, что пришел, вытирал ноги под Нининым взглядом. Недолго оставалось Гришуне уродоваться с лопатой и зарывать свой талант в сугробы, он переезжал к Нине, где его ждал прочный, просторный письменный стол, покрытый оргстеклом, слева на столе – вазочка с двумя прутиками вербы, справа – в рамке с откляченным хвостом улыбалась Нинина фотокарточка, так сказать, «твое лицо в его простой оправе». И улыбка ее обещала, что все будет хорошо, сытно, тепло и чисто, что Нина сама сходит к товарищу Макушкину, чтобы решить наконец затянувшийся вопрос со сборником, она попросит товарища Макушкина внимательно просмотреть материалы, дать советы, кое-что подправить, нарезать вязкий торт Гришиного творчества на съедобные порционные пирожные.

Нина разрешила Гришуне в последний раз проститься с друзьями, и на прощальный ужин повалили неисчислимые полчища – девочки и уроды, старики и ювелиры, и пришли, выворачивая ноги, трое балетных юношей с женскими очами, и приполз хромой на костылях, и привели слепого, и мелькнула тень Лизаветы, почти уже бесплотная, а толпа все прибывала, жужжала и неслась, как мусор из пылесоса, пущенного в обратную сторону, и расползались какие-то бородачи, и стены флигеля раздвигались под людским напором, и были крики, плач и кликушество. Били посуду. Балетные юноши уволокли истерическую Агнию, прищемив ей волосы в дверях, тень Лизаветы изгрызла себе руки и валялась на полу, требуя, чтобы ее затоптали, – просьбу уважили; дьякон увел тунгуса в уголок и расспрашивал его знаками, какая у них вера, и тунгус отвечал, тоже знаками, что вера у них самая хорошая.

А Гриша бился фарфоровым лбом об стену и кричал, что ладно, он умрет, но после смерти, вот увидите, – снова вернется к друзьям и уже больше никогда с ними не расстанется.

И дьякон не одобрял такие речи. И Нина тоже не одобряла.

А к утру вся нечисть сгинула, и Нина, уложив Гришуню в такси, отвезла его в свой хрустальный дворец.

…Ах, знаете, некому написать портрет любимого человека, когда он, протирая заспанные голубые очи и выпростав из-под одеяла молодую мохнатую ногу, зевает во всю ширь! И смотришь на него как завороженная, и все-то в нем твое, твое: и изъян в зубном ряду, и проплешина, и чудесная бородавка!

И чувствуешь себя королевой, и люди расступаются на улице, и коллеги почтительно кивают, и Аркадий Борисыч вежливо подает руку, обернутую в стерильную бумажку.

Хорошо было врачевать доверчивых больных, хорошо нести домой полные сумки вкуснятины, хорошо было вечером проверять, как заботливая сестра, что написал Гришуня за день.

Только вот слабенький он был, много плакал, и не хотел кушать, и не хотел писать ровненько на чистой бумаге, а все подбирал по старой привычке клочки да сигаретные коробки и чертил каракульки, а то просто рисовал загогулины и закорючки. И сочинял про желтую-желтую дорогу, все про желтую дорогу, а над дорогой – белая звезда. Нина качала головой: «Подумай, солнышко, такие стихи нельзя нести товарищу Макушкину, а ты должен думать о сборнике, мы живем в реальном мире». Но он не слушал и все писал про звезду и дорогу, и Нина кричала: «Ты меня понял, солнышко?! Не смей такое сочинять!» И он пугался и дергал головой, и Нина, смягчившись, говорила: «Ну-ну-ну», – и, уложив его в постель, поила мятой и липой, поила адонисом и пустырником, а он, неблагодарный, плакал без слез и придумывал оскорбительные для Нины стихи о том, что пустырник, мол, пророс в его сердце, и заглох его сад, и выжжены леса, и какой-то ворон склевывает, дескать, последнюю звезду с умолкшего небосклона, и будто он, Гришуня, в какой-то неопределенной избе толкает и толкает примерзшую дверь, но не выйти, и только стук красных каблуков вдалеке… «Чьи же это каблуки? – потрясала Нина листком. – Вот просто интересно знать: чьи это каблуки?!» «Ничего ты не понимаешь», – вырывал бумагу Гришуня. «Нет, я все прекрасно понимаю, – с горечью отвечала Нина, – я просто хочу знать, чьи это каблуки и где они стучат?» «А-а-а-а!!! Да они у меня в голове стучат!!!» – орал Гришуня, накрываясь одеялом с головой, а Нина шла в уборную, рвала стихи и обрушивала их в водяную преисподнюю, в маленькую домашнюю Ниагару.

Раз в неделю она проверяла его письменный стол и выбрасывала те стихи, которые женатому человеку сочинять неприлично. И порой ночью она поднимала его на допрос: пишет ли он для товарища Макушкина или отлынивает? И он закрывался руками, не в силах вынести яркого света ее беспощадной правды.

Так они худо-бедно прожили два года, но он, хотя и окруженный всяческой заботой, не ценил ее любви и совсем перестал стараться. Бродил по квартире и бормотал, бормотал, что вот он умрет, и завалят его землей, глиняными кладбищенскими пластами, и мелкое золото березовых копеечек милостыней осыплется на могильный холм, и сгниет под осенними дождями деревянный крест или фанерная пирамидка – что уж там не жалко будет над ним поставить, – и все-то его позабудут, и никто не придет, только праздный прохожий минутку помучается, вычитая четырехзначные числа, – он сбивался со стихов на тяжкий, сырой, как еловые дрова, верлибр или на ритмичную, заунывную прозу, и вместо чистого пламени из злокачественных строк валил такой белый удушливый дым, что Нина надсадно кашляла, махала руками и кричала, задыхаясь: «Да прекрати же ты сочинять!!!»

Потом добрые люди рассказали ей, что Гришуня хочет вернуться во флигель, что он ходил к новой, взятой на его место дворничихе – толстой бабе – и торговался с ней, за сколько она уступит ему его прежнюю жизнь, и баба вступила в переговоры. У Нины были связи в горздраве, и она намекнула там, что вот прекрасное трехэтажное здание в центре, можно занять под учреждение, они же как раз искали. Они благодарили ее там, в горздраве, им это подходило, и очень скоро дворницкой не стало, камин сломали, и один из медицинских институтов разместил во флигеле свои кафедры.

Гриша замолчал и недели две ходил тихий и послушный. А потом даже повеселел, пел в ванной, смеялся, только совсем ничего не ел и все время подходил к зеркалу и себя ощупывал. «Что это ты такой веселый?» – допрашивала Нина. Он открыл и показал ей паспорт, где голубое поле было припечатано толстым лиловым штампом: «Захоронению не подлежит». «Что это такое?» – испугалась Нина. И Гришуня опять смеялся и сказал, что продал свой скелет за шестьдесят рублей Академии наук, что он свой прах переживет и тленья убежит, что он не будет, как опасался, лежать в сырой земле, а будет стоять среди людей в чистом, теплом зале, прошнурованный и пронумерованный, и студенты – веселый народ – будут хлопать его по плечу, щелкать по лбу и угощать папироской; вот как он хорошо все придумал. И больше ничего не рассказал в ответ на Нинины крики, а предложил лечь спать, но только пусть она учтет, что отныне она обнимает государственную собственность и несет материальную ответственность перед лицом закона на сумму шестьдесят рублей двадцать пять копеек.

И вот с этого момента, говорила потом Нина, любовь их как-то пошла наперекосяк, потому что не могла же она пылать полноценной страстью к общественному достоянию и целовать академический инвентарь. Ничто в нем больше ей не принадлежало.

И подумайте, какие чувства должна была пережить она, прекрасная, обычная женщина, врач, безусловно заслужившая, как и все, свой ломтик в жизни, – женщина, боровшаяся, как нас всех учили, за личное счастье, обретшая, можно сказать, свое право в борьбе?

Но несмотря на все горе, что он ей причинил, все-таки у нее осталось, говорила она, очень светлое чувство. А если любовь получилась не такая, как мечталось, то уж не Нина в том виновата. Виновата жизнь. И после его смерти она очень переживала, и подруги ей сочувствовали, и на работе пошли навстречу и дали десять дней за свой счет. И когда все процедуры были позади, Нина ездила по гостям и рассказывала, что Гриша теперь стоит во флигельке как учебное пособие, и ему прибили инвентарный номер, и она уже ходила смотреть. Ночью он в шкафу, а так все время с людьми.

И еще Нина говорила, что сначала очень расстраивалась из-за всего, но потом ничего, успокоилась, после того как одна женщина, тоже очень симпатичная и у которой тоже муж умер, рассказала ей, что она, например, в общем-то, даже довольна. Дело в том, что у этой женщины двухкомнатная квартира, а она всегда хотела одну комнату оформить в русском стиле, так, чтобы посредине только стол и больше ничего, а по бокам все лавки, лавки, совсем простые, неструганые. И стены все увешать всякими там лаптями, иконами, серпами, прялками – ну, всем таким. И вот теперь, когда у нее одна комната освободилась, эта женщина будто так и сделала, и это у нее столовая, и гости очень хвалят.

Огонь и пыль

Интересно, где теперь безумная Светлана по прозвищу Пипка, та, про которую одни с беспечностью молодости говорили: «Да разве Пипка – человек?», а другие возмущались: «Что вы ее к себе пускаете? Книги бы поберегли! Она же все растащит!» Нет, они были не правы: всего-то и числится на Пипкиной совести, что светло-синий Сименон да белая шерстяная кофточка с вязаными пуговичками, да и у той локоть был уже штопаный. И бог с ней, с кофточкой! Куда большие ценности улетучились с той поры: Риммина сияющая молодость, детство ее детей, свежесть надежд, голубых, как утреннее небо; тайное, радостное доверие, с каким Римма вслушивалась в шептавший для нее одной голос будущего – уж какие только венки, цветы, острова и радуги ей не были обещаны, и где все это? А кофточку не жаль, Римма сама силком всунула Светлану в эту мало нужную кофточку, когда выталкивала ее, безумную, как всегда полураздетую, в осеннее бушевание, в холодную, мотавшую ветвями московскую полночь. Римма, уже в ночной рубашке, нетерпеливо переминалась на пороге, поджимая зябнущие ноги, поспешно кивала, наступая, выпроваживая Светлану, а та все пыталась что-то договорить, досказать – с нервным хохотком, с быстрым пожиманием плеч, и на белом и миловидном ее лице безумным провалом горели черные глаза, и мокрый провал рта бубнил торопливым трепетом, – ужасный черный рот, где пеньки зубов наводили на мысли о застарелом пожарище. Римма наступала, отвоевывая пядь за пядью, а Светлана говорила-говорила, говорила-говорила, махая во все стороны руками, будто делая зарядку – позднюю, ночную, невозможную, и тут, изображая огромный размер чего-то, – а Римма не слушала, – так размахнулась, что разбила костяшки пальцев о стенку и на мгновение удивленно замолчала, прижав солоноватые суставы к губам, к опаленному бессвязными речами рту. В этот момент и была ей сунута вязаная кофточка: в такси согреешься, – дверь хлопнула, и Римма, досадуя и смеясь, побежала к Феде под теплое одеяло. «Насилу выпроводила». Дети ворочались во сне. Завтра рано вставать. «Ну и оставила бы ее ночевать», – бормотал Федя сквозь сон, сквозь тепло, и очень он был красивый в красном свете ночника. Ночевать? Вот уж никогда! И где? В комнате старичка Ашкенази? Старичок все ворочался у себя на прохудившемся диване, курил густое и вонючее, кашлял, среди ночи ходил на кухню попить воды из-под крана, но, в общем ничего, не раздражал. Когда собирались гости, одалживал стулья, выносил баночку маринованных грибков, детям отклеивал колтун слипшихся леденцов из жестянки; его сажали за стол, с краю, и он посмеивался, болтал ногами, не достававшими до пола, покуривал в кулачок: «Ничего, молодежь, терпите: скоро помру, вся квартира ваша будет». – «Живите до ста лет, Давид Данилыч», – успокаивала Римма, а все-таки приятно было помечтать о том времени, когда она станет хозяйкой целой квартиры, не коммунальной, собственной, сделает большой ремонт, нелепую пятиугольную кухню покроет сверху донизу кафелем и плиту сменит. Федя защитит диссертацию, дети пойдут в школу, английский, музыка, фигурное катание… ну что бы еще представить? Им многие заранее завидовали. Но, конечно, не кафель, не хорошо развитые дети сияли из просторов будущего цветным радужным огнем, искристой аркой бешеного восторга (и Римма честно желала старичку Ашкенази долгих лет жизни: все успеется); нет, что-то большее, что-то совсем другое, важное, тревожное и великое шумело и сверкало впереди, будто Риммин челн, плывущий темной протокой сквозь зацветающие камыши, вот-вот должно было вынести в зеленый, счастливый, бушующий океан.

А пока жизнь шла не совсем настоящая, жизнь в ожидании, жизнь на чемоданах, небрежная, легкая – с кучей хлама в коридоре, с полуночными гостями: Петюня в небесном галстуке, бездетные Эля с Алешей, еще кто-то; с ночными Пипкиными визитами и дикими ее разговорами. Уж на что она была страшна, Пипка, с этими черными озубышами, а ведь многим нравилась, и часто к концу веселого вечера одного из мужчин не досчитывались: Пипка под шумок увозила его – всегда на такси – к себе в Перловку. Там она ютилась, снимала по дешевке деревянную хибарку с палисадничком. Римма одно время даже опасалась за Федю – он был легкомысленным, а Пипка – сумасшедшей и способной на все. Если бы не эти гнильцы в ее торопливом рту, впору было бы призадуматься и не пускать ее в семейный дом. Тем более что Федя загадочно говаривал: «Если бы Светланка не разевала рта, с ней можно было бы и поболтать!..» И вечно-то она дрожала, полуодетая, или одетая не с того конца: на босу ногу – детские задубелые ботиночки среди зимы, руки – красные, в цыпках.

Неизвестно, куда подевалась Пипка, как неизвестно, откуда она вообще взялась, – возникла, и все тут. Рассказы ее были дики и путанны: будто она хотела поступить в театральное училище и даже была принята, но на рынке познакомилась с торговцами моченой черемшой и была увезена с кляпом во рту на белой «Волге» без номеров в Баку. Там над ней будто надругались, выбили половину зубов и бросили голую на берегу моря в луже нефти; наутро ее якобы нашел дикий горец, ехавший через Баку транзитом, увез в свою высокогорную саклю и продержал там все лето, кормя ее сквозь щели хижины дыней с ножа, а осенью обменял на часы без стрелок заезжему этнографу. С этнографом, называвшим ее Светка-Пипетка, откуда, в общем-то, и прозвище, она, все еще совершенно голая, ютилась в заброшенной дозорной башне времен Шамиля, устланной гнилыми персидскими коврами, – этнограф изучал узоры через лупу. По ночам на них гадили орлы. «Кыш, кыш, проклятые!» – изображала Пипка, гоняясь по комнате с возмущенным лицом, пугая детей. К зиме этнограф ушел выше в горы, а Светлана по первому снежку спустилась в долину, где счет времени вели по лунному календарю, а в учительниц стреляли через окно школы, причем количество убитых принародно отмечали зарубками на столбе посередь базарной площади. Зарубок было больше восьмисот, роно не справлялось, несколько пединститутов работали исключительно на долину. Там Светлана завела роман с завмагом. Но быстро бросила его, сочтя недостаточно мужественным: вместо того чтобы спать, как полагается джигиту, на спине, с саблей и в папахе, свирепо развернув широкие мускулистые плечи, завмаг свертывался калачиком, посапывал носом и скулил во сне, перебирая ногами: объяснял, оправдываясь, что ему снятся выстрелы. К весне Пипка дошла до Москвы, ночуя в стогах и избегая большаков, несколько раз ее поели собаки. Шла она почему-то через Урал. Впрочем, география давалась ей еще хуже, чем интимная жизнь: Уралом она называла Кавказ, а Баку располагала на Черном море. Может быть, и была какая-то правда в ее кошмарных рассказах, кто знает. Римма привыкла и почти не слушала, думая о своем, предаваясь своим неторопливым мечтаниям. Да ее почти никто и не слушал, Пипку, разве она была человеком? Только иногда кто-нибудь новенький из гостей, прислушавшись к Пипкиной чертовщине, к извергаемым фонтаном сюжетам, изумленно и радостно восклицал: «Ну дает! Тысяча и одна ночь!» – такого обычно и увозила Пипка в свою полуфантастическую Перловку, если таковая вообще существовала: можно ли поверить, что Светлана нанялась к хозяевам окапывать георгины, а ела вместе с курами рыбную муку? Как всегда, на Римму посреди незатейливого застолья, под шум болтовни и звяканье вилок вдруг наваливалась мечтательная дремота, дивные сновидения наяву, виделись розовые и голубые туманы, белые паруса, слышался гул океана, далекий и манящий, как тот ровный гул, что исходил из огромной раковины, украшавшей сервант. Римма любила закрыть глаза и приложить раковину к уху – тогда из чудовищной, лососевого цвета пасти слышался зов далекой страны, такой далекой, что ей уже и на глобусе не находилось места, и она плавно приподнималась, эта страна, и располагалась в небе со всеми своими озерами, попугаями и прибрежным прибоем. И Римма тоже парила в небе среди розовых перистых облачков – все, что жизнью обещано, сбудется. Не надо шевелиться, не надо торопиться, все придет само. Тихо плыть по темным протокам… слушать приближающийся шум океана… Римма открывала глаза и смотрела, улыбаясь, сквозь табачный дым и мечты на гостей, на ленивого, довольного Федю, на болтающего ножками Давида Данилыча, медленно опускалась на землю. А начнется с малого… начнется понемногу… Ослабевшими от полета ногами она нащупывала почву. О, сначала все-таки квартира. В комнате старичка будет спальня. Голубые шторы. Нет, белые. Белые, шелковые, пышные, сборчатые. И кровать белая. Воскресное утро. Римма в белом пеньюаре, с распущенными волосами (волосы нужно начать отращивать, а пеньюар уже тайно куплен: не удержалась…) пройдет по квартире на кухню… Пахнет кофе… Новым знакомым она будет говорить: «А вот в этой комнате, где теперь спальня, раньше жил старичок… Такой милый… Совсем не мешал. А после его смерти мы заняли… Жалко: такой чудесный старичок!» Римма раскачивалась на стуле, улыбалась еще живому старичку: «Много курите, Давид Данилыч. Поберегли бы себя». Старичок только кашлял и рукой махал: ничего, мол. Не жилец уже. Чего там.

Как приятно было плыть и струиться сквозь время – а время струится сквозь тебя и тает позади; а шум моря все манит; надо съездить на юг и вдохнуть морской запах, и постоять на берегу, раскинув руки и слушая ветер; как сладко тает жизнь – дети, и любящий Федя, и ожидание белой спальни. Гости завидуют, да, милые мои, завидуйте, огромное счастье ждет меня впереди, какое – не скажу, не знаю сама, но голоса шепчут: жди, жди! Вон Петюня сидит и завидует, и грызет ногти. У него нет ни жены, ни квартиры, он хилый, честолюбивый, он хочет быть журналистом, он любит яркие галстуки, надо подарить ему наш, оранжевый, нам он не нужен, нас ждет счастье. Вон Эля с Алешей тоже завидуют, у них нет детей, они завели собаку, какая скука. Вон старичок Ашкенази сидит, завидует моей молодости, моей белой спальне, моему океанскому шуму; прощай, старичок, тебе скоро уходить, зажмурив глаза под медными пятаками. Вот Светлана… она-то не завидует никому, у нее есть все, да только придуманное, глаза ее и страшный рот горят пожаром – отсадить Федю подальше – речь безумна, десятки царств воздвигаются и рушатся в ее голове за один вечер. Отсадить Федю подальше. Федя! Сядь-ка сюда. Она завралась, а ты и уши развесил?

Весело жилось и легко, посмеивались над Петюней, над его страстью к галстукам, прочили ему большое журналистское будущее, заранее просили не зазнаваться, если поедет за границу; Петюня смущался, морщил мышиное личико: да что вы, ребята, дай бог институт кончить! Славный был Петюня, но жеваный какой-то, а еще пытался за Риммой ухаживать, правда, косвенно: резал для нее на кухне лук и намекал, что у него, честно говоря, планы на жизнь – ого-го! Римма смеялась: какие планы, ее саму ждет такое! Поухаживай лучше за Элей, она все равно Алешу бросит. Или вон за Светкой-Пипеткой. Пипетка замуж собралась, говорил Петюня. За кого же, интересно знать?

Вскоре открылось, за кого: за старичка Ашкенази. Старичок, жалея Пипкины ножки в детских ботиночках, озябшие ручки, сокрушаясь о ее тратах на ночные такси, да и вообще поддавшись слезливому старческому альтруизму, задумал – за Римминой спиной! – жениться на пылающей черным огнем бродяжке и прописать ее, естественно, на обещанную Римме с Федей жилплощадь. Состоялся скандал с валидолом. «Стыдитесь! Стыдитесь!» – кричала Римма сорванным голосом. «А нечего мне стыдиться», – отвечал старик с дивана, лежа среди рваных пружин с запрокинутой головой, чтобы остановить кровь из носа. Римма ставила старику холодные компрессы и продежурила всю ночь у его постели. Когда старик забылся, тонко и прерывисто дыша, – обмерила окно в его комнате. Да, белый материал по ширине пройдет. Сюда обойчики голубые. Утром мирились, Римма простила старика, он плакал, она подарила ему Федину рубашку и дала горячих оладьев. Светлана что-то узнала и долго не появлялась. Потом пропал и Петюня, догадывались, что Светлана увезла его в Перловку. Все, кто туда попадал, исчезали надолго и по возвращении бывали какое-то время не в себе.

Петюня пришел через полгода, к ночи, с блуждающим взглядом, в брюках, измазанных глиной до пояса. Римма с трудом вытягивала из него слова. Да, он был там. Помогал Пипке с хозяйством. Очень трудная жизнь. Все очень сложно. Из Перловки шел пешком. Почему в глине? А, это… Вчера всю ночь вместе с Пипкой блуждали по Перловке с керосиновыми фонарями, искали нужный дом. Там черкес родил щеночка. Да, вот так. Да, я знаю, – Петюня прижимал руки к груди, – знаю, что в Перловке черкесов нет. Это последний. Светлана сказала, что точно знает. И очень хороший случай для газеты в рубрику «Только факты». «Ты что, тоже свихнутый?» – спросила Римма, моргая. «Ну почему же. Я сам видел щенка». – «А черкеса?» – «К нему не пустили. Ночь все-таки». – «Проспись», – сказала Римма. Петюню положили в коридоре, среди хлама. Римма промучилась, ворочаясь, всю ночь и к утру решила, что Черкес – кличка собаки. Но за завтраком она не решилась умножать бред расспросами, да и Петюня был мрачен и быстро ушел.

Потом Светлане понадобилось перевозить вещи из Перловки куда-то в другое место – географию выяснять было бесполезно; конечно же, на такси, и почему-то совершенно необходима была помощь Феди. Поколебавшись, Римма отпустила. Было десять утра, и вряд ли что-нибудь могло… Он вернулся в три часа ночи, очень странный. «Где ты был?» – Римма в ночной рубашке ждала в коридоре. «Видишь ли, масса обстоятельств… Пришлось ехать в Серпухов, там у нее близнецы в Доме малютки». – «Какие близнецы?» – закричала Римма. «Крошечные совсем, годик вроде. Сиамские. Они головами срослись. Карина и Анджела». – «Какими головами?! Ты в своем уме?! Она к нам сто лет ходит, ты видел, чтобы она рожала?!» Нет, он, конечно, не видел, чтобы она рожала или что-нибудь такое, но ведь они же ездили в Серпухов, отвозили передачу: мороженый хек. Да, хек близнецам. Он сам пробил в кассе за рыбу. Римма зарыдала и хлопнула дверью, Федя остался в коридоре, скрестись в комнату и клясться, что он сам ничего не понимает, но что Карина и Анджела – это он помнит точно.

Пипка после этого опять надолго исчезла, и эпизод забылся. Но что-то надорвалось впервые в Римме – она оглянулась и увидела, что время все плывет, а будущее все не наступает, а Федя не так уж и хорош собой, а дети научились на улице нехорошим словам, а старик Ашкенази кашляет да живет, а морщинки уже поползли к глазам и ко рту, а хлам в коридоре все лежит да лежит. И шум океана стал глуше, и на юг они так и не съездили, все откладывали на будущее, которое не хочет наступать.

Смутные пошли дни. У Риммы опускались руки, она пыталась понять, в какой момент ошиблась тропинкой, ведущей к далекому поющему счастью, и часто сидела, задумавшись, а дети росли, а Федя сидел у телевизора и не хотел писать диссертацию, а за окном то валила ватная метель, то проглядывало сквозь летние облака пресное городское солнце. Друзья постарели, стали тяжелы на подъем, Петюня и вовсе исчез куда-то, яркие галстуки вышли из моды, Эля с Алешей завели новую капризную собаку, которую вечерами не на кого было оставить. На работе у Риммы появились новые сослуживицы, Люся-большая и Люся-маленькая, но они не знали о Римминых планах на счастье и не завидовали ей, а завидовали Кире из планового отдела, которая дорого и разнообразно одевалась, меняла шапки на книги, книги на мясо, мясо на лекарства или на билеты в труднодоступные театры и раздраженно говорила кому-то по телефону: «Но ведь ты прекрасно знаешь, как я люблю заливной язык».

И однажды вечером, когда Федя сидел у телевизора, а Римма сидела, положив голову на стол, и слушала, как кашляет старик за стеной, ворвалась Пипка, вся огонь и пламя, с розовыми щеками, помолодевшая, как это случается с сумасшедшими, и улыбнулась пылающим ртом, полным сверкающих белых зубов. «Тридцать шесть!..» – крикнула она с порога и стукнула кулачком по притолоке. «Что тридцать шесть?» – подняла голову со стола Римма. «Тридцать шесть зубов!» – сказала Пипка. И рассказала, что нанялась юнгой на пароход, идущий в Японию, и поскольку пароход был уже сверхукомплектован, ей пришлось спать в котле с мясом и рисом, что капитан отдавал ей честь, а помощник капитана – отбирал, что по пути в нее влюбился богатый японец и хотел оформить брак по телеграфу, не откладывая, но не нашлось где-то там нужных иероглифов, и дело развалилось, а потом – пока в одном из портов мыли котлы из-под мяса и риса – ее украла пиратская джонка и продала богатому плантатору, и она год работала на плантациях малайской конопли, откуда ее выкупил богатый англичанин за советский юбилейный рубль, который, как известно, дорого ценится среди малайских нумизматов: англичанин увез ее в туманный Альбион, сначала потерял ее в густом тумане, но потом нашел и на радостях вставил ей за свой счет самый дорогой и модный набор из тридцати шести зубов, что могут позволить себе исключительно толстосумы. На дорогу он дал ей с собой копченого пони, и вот теперь она, Пипка, едет наконец в Перловку за своими вещами. «Открой рот», – сказала Римма с ненавистью. И в разинутом с готовностью Светланином рту насчитала, борясь с головокружением, все тридцать шесть – как они там помещались, непонятно, но это были, точно, зубы. «Я теперь стальной прут перекусываю, хотите – карниз перекушу», – начало было чудовище, и Федя посмотрел с большим интересом, но Римма замахала руками: все, все, поздно, мы спать хотим, и совала деньги на такси, и подталкивала к двери, и пихнула ей томик Сименона: ради бога, на ночь почитаешь, только уходи! И Пипка ушла, напрасно цепляясь за стены, и больше ее никто не видел. «Федя, поедем на юг?» – спросила Римма. «Обязательно», – с готовностью, как много раз за эти годы, ответил Федя. Вот и хорошо. Значит, все-таки поедем. На юг! И она прислушалась к голосу, который все еще чуть слышно шептал что-то о будущем, о счастье, о долгом, крепком сне в белой спальне, но слова уже трудно было различить. «Эй, смотри-ка: Петюня!» – удивленно сказал Федя. На экране телевизора, под пальмами, маленький и хмурый, с микрофоном в руках стоял Петюня и клял какие-то плантации какао, а проходившие негры оборачивались на него, и огромный его галстук нарывал африканской зарей, но счастья на его лице тоже что-то не было видно.

Теперь Римма знала, что их всех обманули, но кто и когда это сделал, не могла вспомнить. Она перебирала день за днем, искала ошибку, но не находила. Все как-то подернулось пылью. Иногда ей хотелось – странно – поговорить на этот счет с Пипкой, но та больше не появлялась.

Опять было лето, пришла жара, и сквозь густую пыль вновь зашептал что-то голос из будущего. Дети у Риммы выросли, один женился, а другой ушел в армию, квартира была пуста, и по ночам плохо спалось: старичок за стеной кашлял не переставая. Римме больше не хотелось устроить спальню в комнате старичка, и белого пеньюара у нее больше не было: съела моль, выйдя из хлама в коридоре, даже не посмотрев, что ест. Придя на работу, Римма пожаловалась Люсе-большой и Люсе-маленькой, что моль уже ест даже немецкие вещи, и маленькая ахала, прижимая ладони к щекам, а большая злилась и мрачнела. «Если хотите прибарахлиться, девочки, – сказала опытная Кира, оторвавшись от телефонных махинаций, – могу отвезти. Тут у меня есть одна. У нее дочь из Сирии вернулась. Деньги можно потом. Вещи хорошие. Вера Есафовна в субботу на семьсот рублей взяла. Они там, в Сирии, хорошо жили. В бассейне плавали, хотят еще поехать». – «Давайте, что ли», – сказала Люся-большая. «Ой, у меня долгов столько», – шептала маленькая.

«Быстро, быстро, девочки, берем такси, – торопила Кира. – За обеденный перерыв обернемся». И они, чувствуя себя девочками, сбежавшими с уроков, набились в машину, обдавая друг друга запахами духов и зажигаемых сигарет, и закружили по горячим летним переулочкам, засыпанным солнечной липовой шелухой, пятнами теплой тени; дул южный ветер и доносил сквозь бензиновые дуновения торжество и сияние далекого юга: голубое полыхание небес, зеркальный блеск огромных морей, дикое счастье, дикую свободу, безумие сбывающихся надежд – на что? а бог их знает! И по квартире, куда они вошли, замирая и предвкушая счастливое промтоварное приключение, тоже ходил теплый ветер, колыша и вздувая белый тюль на окнах, на дверях, распахнутых на просторный балкон, – все тут было просторное, крупное, свободное. Римма позавидовала квартире. Могучая баба – хозяйка продажного добра – быстро распахнула заветную комнату. Добро было навалено, помятое, в коробки из-под телевизоров, на вздымающуюся двуспальную постель, отражалось в зеркале могучего гардероба. «Ройтесь», – распорядилась Кира, стоя на пороге. Женщины, трепеща, погрузили руки в короба с шелковым, бархатным, полупрозрачным, расшитым золотыми нитями; вытаскивали вещи, дергая, путаясь в лентах и воланах; руки выуживали, а глаза уже нашаривали другое, поманившее бантом или оборкой, внутри у Риммы мелко дрожала какая-то жилочка, уши пылали и во рту пересохло. Все было как во сне. И, как и полагается по жестокому сценарию сна, скоро наметился и начал разрастаться некий сбой в гармонии, тайный дефект, грозящий прогреметь катастрофой. Вещи – да что же это такое? – были не те, не те, что померещились вначале, глаз уже различал вздорность этих клюквенных марлевых юбок, годных разве для кордебалета, претенциозность лиловых индюшачьих жабо и немодные линии толстых бархатных жакетов; это отбросы; нас пригласили на объедки с чужого пира; здесь уже порылись, потоптались; чьи-то жадные руки уже осквернили волшебные короба, вырвали и унесли то самое, настоящее, ради чего билось сердце и дрожала та особая жилочка. Римма наваливалась на другие ящики, шарила по развороченной двуспальной постели, но и там, и там… А то, что она в отчаянии выхватывала из куч и прикладывала к себе, тревожно всматриваясь в зеркало, было смехотворно мало, коротко или глупо. Жизнь ушла, и голос будущего поет для других. Баба, владелица товара, сидела как Будда и смотрела зорко и с презрением. «А это?» – Римма тыкала в то, что висело на плечиках вдоль стен, развеваясь на теплом ветру. «Продано. Это тоже продано». – «А на мой размер… Есть что-нибудь?» – «Дай ты ей», – сказала бабе Кира, подпиравшая стенку. Баба, подумав, вытянула из-за спины что-то серое, и Римма, торопливо обнажаясь, открывая подругам все тайны своего дешевого белья, ужом пролезла в полагающиеся отверстия; прилаживая и обдергивая, всмотрелась в беспощадно яркое свое отражение. Теплый ветер все гулял по солнечной комнате, равнодушный к совершаемому торгу. Она не поняла толком, что надела, с тоской смотрела на свои белые, с черными волосками ноги, словно отсыревшие или пролежавшие всю зиму в темных сундуках, на испуганно вытянутую шею с гусиной кожей, на прилипшие волосы, на живот, на морщины, на темные круги под глазами. От платья пахло чужими людьми – его уже мерили. «Очень хорошо. Твое. Бери», – давила Кира, тайная союзница бабы. Баба смотрела молча и брезгливо. «Сколько?» – «Двести». – Римма задохнулась, пытаясь сорвать отравленную одежду. «Это же очень модно, Риммочка», – виновато сказала Люся-маленькая. И в довершение унижения ветер распахнул дверь в соседнюю комнату и показал райское видение: молодую, загорелую до орехового блеска, божественно точеную дочь бабы – ту, что приехала из Сирии, что выпорхнула из белых бассейнов с прозрачной голубой водой, – сверкнула белая одежда, голубые очи, баба встала и прикрыла дверь. Это зрелище не для смертных.

Южный ветер заносил в старый подъезд мусор цветущих лип, нагревал потертые стены. Люся-маленькая спускалась по лестнице боком, обняв гору выбранных вещей, чуть не плача, – опять залезла в страшные долги. Люся-большая злобно молчала. Римма тоже шла стиснув зубы: летний день почернел, судьба раздразнила и посмеялась. И она уже знала, что купленная ею в последний момент, в отчаянном порыве блузка – дрянь, прошлогодние листья, золото сатаны, которому суждено наутро обернуться гнилушками, шелуха, обсосанная и сплюнутая голубоокой сирийской гурией.

Она ехала в притихшем, загрустившем такси и говорила себе: зато у меня есть Федя и дети. Но утешение было фальшивым и слабым, ведь все кончено, жизнь показала свой пустой лик – свалявшиеся волосы да провалившиеся глазницы. И вожделенный юг, куда она рвалась столько лет, представился ей желтым и пыльным, с торчащими пучками жестких сухих растений, с мутными, несвежими волнами, покачивающими плевки и бумажки. А дома – старая, запселая коммуналка, и бессмертный старичок Ашкенази, и знакомый до воя Федя, и весь вязкий поток будущих, еще непрожитых, но известных наперед лет, сквозь которые брести и брести, как сквозь пыль, засыпавшую путь по колени, по грудь, по шею. И пение сирен, обманно шепчущих глупому пловцу сладкие слова о несбыточном, умолкло навеки.

Нет, еще были разные события – у Киры отсохла рука, Петюня приезжал в гости и долго рассказывал о ценах на нефть, Эля с Алешей похоронили собаку и завели новую, старичок Ашкенази помыл наконец окна с помощью фирмы «Заря», но Пипка больше не появлялась. Одни точно знали, что она вышла замуж за слепого сказителя и укатила в Австралию – сверкать там новыми белыми зубами среди эвкалиптов и утконосов над коралловыми рифами, а другие клялись и уверяли, что она разбилась и сгорела в такси на Ярославском шоссе, в дождливую скользкую ночь, и что пламя было видно издалека и стояло столбом до неба. Еще говорили, что сбить огонь не удалось, и когда все прогорело, то на месте катастрофы ничего не нашли. Так, одни угольки.

Пламень небесный

Этот Коробейников, он приходил на дачу из соседнего санатория. Его там оперировали по поводу язвы. Так врачи всегда говорят: по поводу язвы. Ведь просто так, за здорово живешь, человека не разрежешь, хотя, я знаю, многим интересно, чтобы их разрезали и посмотрели на всякий случай: что у них внутри. Но так же нельзя, без повода. Поэтому режут по поводу: скажем, по поводу язвы, а уж там как бог пошлет, умирать гражданин будет совсем по другому поводу, и врачи тут совершенно ни при чем.

Так вот, он приходил на дачу из своего санатория. Прогулка хорошая, нетрудная, километра два среди холмов, по березовому лесочку. Август, птички уже не поют, но все равно благодать. Сухо, лист желтеет и валится, кое-где гриб торчит. Коробейников срывал этот гриб и приносил на дачу.

Из одного гриба ничего не сваришь, но все-таки подарок. Приношение в дом. Ольга Михайловна стояла на крыльце, смотрела, как он выходит из-за частокола белых стволов, говорила: «Вот Коробейников идет, гриб несет». И от этих ее слов всем хорошо становилось, спокойно, как в детстве: тихо светит солнце, тихо скользят времена года, тихо, без крика и паники, подступает осень. Идет милый человек, несет кусочек природы. Симпатично.

Чего он повадился к ним ходить, почему привязался – кто его знает. Ну, они были рады. Дачные гости – это не то, что городские. Какая-то приятная необязательность. В городе гость просто так не заглянет, сначала позвонит по телефону: хочу, мол, вас навестить. Хозяйка быстро оглядит пол – много ли пыли, сообразит, не всклокочена ли с утра постель, пробежит нервной мыслью по полкам холодильника, – в общем, это напряжение. Стресс. А на даче это все равно: и на что сесть, и что пить, и из каких чашек. И даже ничего страшного, если гостя оставить на пять минут одного – в городе это смертный грех, а тут нет. Тут это разновидность гостеприимства. Сидит гость в плетеном кресле, курит себе или так молчит, смотрит сквозь окна вдаль, на небо, а там закат играет всеми цветами, то красную полосу пустит, то лиловую, потом золотая корочка загорится на туче, или все морозной зеленью подернется, лимоном, блеснет звезда… Лучше телевизора.

Тут хозяйка возвращается, несет чайник под ватным колпаком, режет кекс, включает свет. Ночные бабочки летят из сада, шуршат. Разговоры, ля-ля, ля-ля, посмеются, поспорят, так посидят, повздыхают. Коробейникову курить не стоило бы, с его-то язвой, но он курит, заводит беседы о таинственном. Он верит в пришельцев, в зеленых человечков, его волнуют гигантские пауки и треугольники пустыни Наска. Он читал в газете «Труд», что над Свердловском висела летающая тарелочка, что под Ленинградом небо светилось, почему – неизвестно. Его это волнует. Ольгу Михайловну это тоже волнует, она давно хочет познакомиться с зелеными человечками, у нее на них свои планы. Коробейников говорит, что в Южной Америке одну женщину, Долорес, человечки взяли с собой на свою тарелочку, покатали, показали ей землю с птичьего полета, потом спустили назад посреди города Бостона. Долорес, простая крестьянка, страшно растерялась – языка не знает, куда идти – не понимает. у нее дома шестнадцать детишек ревмя ревут, есть просят, а она мечется как курица посреди города Бостона, в то время как ее муж, Хосе, простой крестьянин, тоже там у себя ничего не понимает, точит в ярости свой нож-наваху и грозит расправиться с неверной женой, пусть только она переступит порог дома. Ольга Михайловна и верит, и не верит, но страшно досадует: она бы отлично разобралась там, в городе Бостоне, она, со своим здравым смыслом и ясным разумом, сразу бы сориентировалась, вечно эти человечки берут не того, кого надо. Все смеются, дают Ольге Михайловне поручения, что везти из города Бостона, если с ней приключатся такие дела, муж Ольги Михайловны говорит: пусть она только попробует, он тоже наточит свой нож-наваху, он никаких таких человечков не потерпит; кто-то говорит, что в Бостон пришельцы возят только из Южной Америки, а из Подмосковья, должно быть, переправляют куда-нибудь в Тюмень или на Маточкин Шар, вот что будет Ольга Михайловна делать в таком случае? Муж Ольги Михайловны говорит, что все это чушь собачья, тоже мне авторитет – газета «Труд», и что никаких пришельцев нет, а это все болиды. Какие болиды? Ну, он не может точно сказать, он не астроном, но это болиды. Вот вечно муж Ольги Михайловны со своим дешевым материализмом, вечно он сводит мечту всего прогрессивного человечества к какой-нибудь какашке. Один остряк тут же придумывает: «У кого что болид, тот о том и говорид». Что у кого болид, товарищи? У Коробейникова болид язва. Но ему тут хорошо, на этой даче, так все непринужденно, что он про свои боли как-то забывает. Один час общения с приятными людьми, один вечерний час стоит всех лекарств, которыми его пичкают в санатории.

Коробейников с удовольствием курит прощальную папиросу, – постукивает ею об стол, сминает мундштук, зажигает спичку; бледное пламя освещает его желтоватое лицо, толстые стекла очков, выпуклый лоб с прядями густых черных волос. Удивительные волосы у Коробейникова: человеку под шестьдесят – и вдруг такие патлы. У всех остальных уже плеши разнообразных фасонов, кроме молодежи, конечно. Муж Ольги Михайловны, поглядев на Коробейникова, с огорчением проводит по своей оголяющейся голове. Ну, каждому свое. Зато у него язвы нет.

Но вот стемнело за окном, – в августе рано темнеет, – Коробейникову пора, его ждут к ужину в санатории; его кусок творожной запеканки с нищенской лужицей сметаны уже остыл, и титан с чаем остыл, и огни пригашены, он посидит в полупустой санаторской столовой, задумчиво смахивая крошки со скатерти, поглядывая в черные стекла на свое лохматое отражение, прислушиваясь к горчичной боли где-то внутри, к боли, что просыпается с темнотой и гудит, гудит, как далекий трансформатор.

Долорес, то бишь Ольга Михайловна, проводит Коробейникова до крыльца, остальные тоже привстанут, кивая головами, пожимая руку: не холодно вам? может быть, пиджак возьмете? нет? – а то смотрите, – он осторожно сойдет с крыльца, блеснув очками, зажжет карманный фонарик, светлый круг запляшет под ногами, выхватывая еще зеленую траву, колья забора, вытоптанную дорожку, белые испуганные стволы деревьев. Коробейников направляет луч в небеса, но слабый свет рассеивается, и небеса остаются такими же темными, как и были, разве только верхние веточки да вороньи гнезда освещаются на миг; балуясь, он направляет фонарь к крыльцу, и тогда ничего уж не видно в ночи, только белая звезда на том месте, где стоял Коробейников.

Тут как-то Ольга Михайловна узнаёт, что Дмитрий Ильич тоже снял дачку в их поселке, – Дмитрий Ильич, с которым они в городе были слегка знакомы, встречались в общих гостях и даже испытывали какую-то взаимную симпатию. Ольга Михайловна считает, что это естественно – испытывать к ней симпатию, она числится хорошенькой и, с точки зрения Дмитрия Ильича, еще совсем молодой. Дмитрий Ильич тоже человек интересный, он скульптор и знает кучу всяких историй и казусов, вроде того, как открыли памятник, а он без головы, ну и так далее. Дмитрий Ильич прихрамывает, ходит с палочкой, и это ему идет. Он говорит: «Нет, я не Байрон, я другой», и как бы получается, что он все-таки отчасти Байрон – и хромает, и стишки пописывает, и в Греции был полтора дня во время круиза. Он видел Европу, и это невольно вызывает уважение, он говорит: «Италия – тьфу, а Греция – это да», и хотя все понимают, что Италия, наверное, все-таки не совсем тьфу, но он там был, а они нет, поэтому спорить трудно. Ну, много еще чего он говорит, много с ним было в жизни приключений, он был капельку на фронте, и в лагере, – присел на два года, как он выражается, ни за что ни про что, естественно, – но зла ни на кого не держит, верит в судьбу и ко всему относится с юмором. Так что, встретив его в поселке, Ольга Михайловна говорит: «Захаживайте к нам вечерком», и он благодарит и говорит: «Непременно приковыляю». Вообще он роскошный мужчина – играет, конечно, в богему, ну и пусть, – волосы до плеч, с проседью, глаза ястребиные, желтые, лицо рябоватое, носит блузу. Он говорит Ольге Михайловне: «Я должен вас лепить».

Так что он действительно приходит к ним как-то вечером, и они режут кекс и ставят чайник на плиту. Дмитрий Ильич рассказывает про свой круиз и про то, как один пенсионер из их группы спустил всю валюту в первый же день, а когда они уже возвращались домой через Турцию, он вдруг спохватился, что ничего своей жене не везет, и тогда он быстренько сбегал на турецкий рынок и сменял свой слуховой аппарат, выдав его за радиоприемник, на монисто. И повез своей бабульке монисто. Все хохочут, муж Ольги Михайловны тоже хохочет, а Ольга Михайловна выглядывает в окно и говорит: «Вот Коробейников идет, гриб несет. Ой, он такой чудный, у него такие истории забавные, про Долорес и вообще!»

Дмитрий Ильич говорит: «Коробейников?! Какой Коробейников? Это уж не тот ли самый Коробейников?» А что он имеет в виду, он не объясняет. Ольга Михайловна, конечно, заинтригована и вертит головой, тут входит Коробейников со своим грибом и со своими рассказами, как всегда, милый и приветливый, – хорошо ему тут, и день хороший, и воздух хороший, и роща, и люди, и уезжать совсем не хочется.

Гостей знакомят друг с другом, пьется чай, начинаются вечерние тары-бары. Коробейников, прямо скажем, в ударе, Ольга Михайловна просто в восторге, но Дмитрий Ильич смотрит как-то пристально, и в его желтых глазах мелькает какая-то мысль. Ольга Михайловна умирает от любопытства узнать, что он имел в виду; глаза у нее блестят, и всем она, как и всегда, впрочем, нравится.

«Н-да. Ничего себе, – говорит Дмитрий Ильич после того, как язвенник, играя фонариком, скрывается в роще. – Кто бы мог подумать?» – «Ну что? Что такое?» – «Нет, кто бы мог подумать?» – И барабанит пальцами по столу. И выкладывает все, что он про этого Коробейникова знает. Они вместе учились, между прочим. На разных курсах. Тот-то, конечно, забыл Дмитрия Ильича, ну, сорок лет прошло, это естественно. А Дмитрий Ильич не забыл, не забыл, потому что этот Коробейников ему в свое время такую подлянку устроил! Дмитрий Ильич в молодости писал стихи, он и сейчас этим грешит. Ну, стихи слабые, он и сам это знает, никуда с ними не суется, – так, для себя, для души упражняется в изящной словесности. Не в том дело. А в свое время, когда с Дмитрием Ильичом случился этот юридический казус и он присел на два года, рукописи его незрелых стишков попали к этому Коробеиникову. И тот их издал под своим именем. Вот такие дела. Судьба, конечно, все расставила по своим местам. Дмитрий Ильич даже рад, что у этих стихов ложный автор, сейчас он такой хлам постыдился бы своей собаке показать, не надо ему такой славы. Да и Коробеиникову счастья это не принесло, ни хулы, ни хвалы не воспоследовало, так все и кануло. И художника из Коробейникова не вышло, он сменил профессию и сейчас, кажется, какой-то технарь. Вот такие пироги.