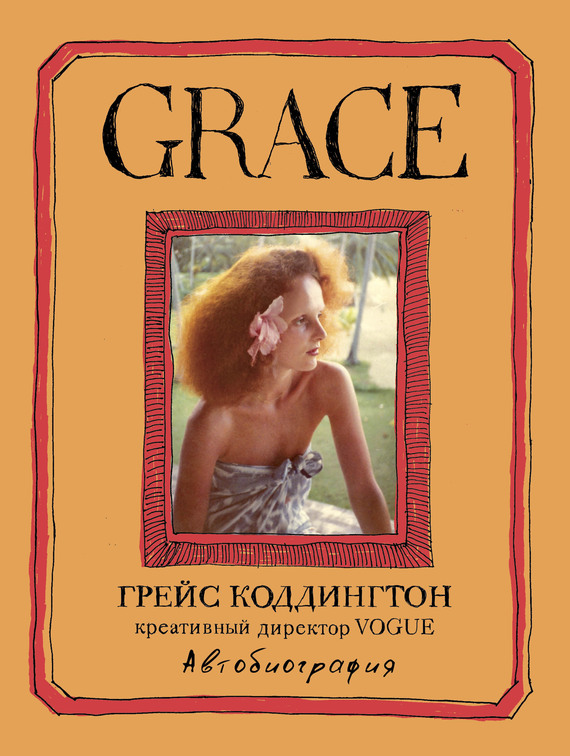

Grace. Автобиография Коддингтон Грейс

В том же году я познакомилась и с другой Америкой, побывав в Тусоне, штат Аризона, на съемке с Алексом Шатленом. Наша команда заметно разрослась. К нам присоединились стилист-парикмахер Дидье Малиж и визажист Бонни Маллер. Моделью была Келли Эмберг – жизнерадостная американка и бывший чирлидер[33], которая позже сошлась с певцом Родом Стюартом и родила от него двоих детей. Помнится, наша специалистка по подбору натуры была увлечена популярной в то время идеей просветления и старалась приобщить к ней и нас. Она даже предлагала, чтобы мы все уселись в горячую ванну, взялись за руки и начали говорить правду. Для меня эти новомодные увлечения вкупе с народной медициной были сродни клизме – возни много, а толку мало.

Одежда, которую мы взяли на эту съемку, была в основном из кожи. Накидка от Zoran представляла собой практически целую коровью шкуру. Все-таки мы проводили фотосессию в краю ковбоев, где спиритизм не в почете, а мужчина остается мужчиной, и его не спутаешь с городскими пижонами.

Однажды, прервавшись на обед в какой-то пыльной забегаловке, я просмотрела меню в поисках чего-нибудь съедобного и остановилась на ребрышках, чисто по-английски рассудив, что сейчас принесут милую моему сердцу и желудку баранину с мятным соусом. Принесли тушу. Она не просто не умещалась на тарелку – она была размером со стадо. Я отщипнула немного из вежливости, а затем предложила блюдо пастухам, которые сидели за соседним столиком и истекали слюной. Туша исчезла в минуту.

В 1979 году британский Vogue отправился в Китай. Впервые западный глянцевый журнал совершал поездку в эту страну (если не считать визита Артура Элгорта, который несколькими месяцами ранее был там по заданию американского Vogue в свите Нэнси Киссинджер). И снова меня сопровождали фотограф Алекс Шатлен и парикмахер Керри Уорн. Моделью была Эсме, новоиспеченная американская it-girl[34] с мальчишескими чертами лицами, густыми бровями и короткой стрижкой бобриком. Переговоры – сложные, политические, долгие – завершились согласием на две фотосессии, которые должны были проходить одновременно. Одна из них была моя, а другую проводил коммерческий Vogue Promotions под руководством моей коллеги Лиз Тилберис и при содействии красноречивого южноамериканского «миротворца» моды Роберто Деворика, который и оплачивал это историческое предприятие.

Для своей фотосессии я подобрала гардероб из причудливых, богато расшитых платьев в стиле шинуазри[35], но сразу по приезду отказалась от этой идеи. Когда я сошла с трапа самолета, меня окружила толпа из сотен людей: мужчины, женщины и дети – все были одеты в строгие френчи Мао голубого цвета или хаки. Все до единого. Только маленьким детям разрешалось носить одежду с утенком или другой аппликацией, но уже с трехлетнего возраста все выглядели одинаково. (Даже трудно было представить, что через двадцать лет – а именно тогда я снова приехала в Китай – эти мундиры сменятся блестками и довольно безвкусными подделками европейского платья.) Впечатленная зрелищем, я помчалась в магазин покупать френчи для своей модели (и, признаюсь, новый гардероб для себя). В конце концов, мы ведь приехали снимать современный Китай.

По стране мы разъезжали на поездах и всегда в спальных вагонах. Это было поразительно. Мы останавливались в огромных отелях с просторными номерами – куда больше, чем моя нынешняя квартира, – которые обычно предназначались для важных китайских делегаций. Мы снимали, как Эсме пьет чай в вагоне, сидит в станционном зале ожидания на большом белом диване, стоит у озера в утилитарном хлопчатобумажном костюме – дань уважения известному пропагандистскому изображению Председателя Мао, чье лицо маячило повсюду. У нас был замечательный гид, мистер Ко – эрудит и прекрасный знаток английского языка. В последний вечер, за ужином, он изумительно спел нам «Эдельвейс»[36].

Спустя какое-то время я получила от него трогательное благодарственное письмо, в котором он говорил, что время, проведенное с нами, изменило его жизнь, и он мечтает посетить нас в Англии – хотя в те времена в Китае царили настолько строгие порядки, что его никогда не выпустили бы из страны.

Из поездки я вернулась окрыленной. Китай позволил мне по-новому взглянуть на минимализм. Хотя тут впору усмехнуться – видели бы вы, какой багаж я оттуда везла: китайские значки, постельное белье, покрывала на кровати, накрахмаленные хлопчатобумажные наволочки и салфетки на спинки мягкой мебели. (В Китае я видела их на каждом стуле – в школах и гостиницах, в аэропортах и на вокзалах, на сиденьях в вагоне поезда… Может, это потому что китайцы обильно смазывают волосы?) Увлеченная незатейливой китайской функциональностью, я развесила их на всей мебели в своей лондонской квартире, заодно заменив цветастые накидки простыми белыми.

На протяжении семидесятых Беа Миллер регулярно устраивала званые обеды. Среди гостей были Тони Сноудон с женой, принцессой Маргарет; Питер Селлерс и Бритт Экланд, Пол и Линда Маккартни, Лайза Минелли, писательница Антония Фрейзер, журналисты Марк Боксер и Кеннет Олсоп, модельер Джеффри Бин, актер Майкл Йорк (завсегдатай, как и я), Джордж Харрисон и Патти Бойд. Банкеты обслуживал ресторан, и наемные официанты нередко бывали подшофе и едва дотягивали до конца вечера.

Беа была замечательной хозяйкой, которой каким-то чудом удавалось втиснуть массу знаменитостей в свою крохотную квартиру в сером кирпичном доме в самом конце Кингз-Роуд. Иногда это напоминало конкурс «Сколько студентов поместятся в телефонной будке». После ухода гостей мы с Барни Ваном оставались мыть посуду в тесной кухне, потому что к этому времени официанты были совершенно невменяемыми.

Многие из знаменитых друзей Беа захаживали к ней и в редакцию Vogue. Хотя она была закрытым человеком и никого не впускала в свою личную жизнь, для лондонской богемы ее двери всегда были нараспашку. Вот уж чего не скажешь обо мне. Я редко принимала посетителей – разве что фотографов, которые приходили показать и обсудить свои работы. Поэтому, когда к нам нагрянула панк-дизайнер Вивьен Вествуд, я оказалась в полном замешательстве.

Она влетела в редакцию моды безо всякого предупреждения (в те дни охранников в фойе еще не было), с полной сумкой всякого барахла и кольцами, продетыми в каждое отверстие, и прямо с порога заявила: «Я должна быть на обложке Vogue в таком виде». Она отличалась очень агрессивной манерой поведения. Все съежились от такого натиска. В конце концов я пришла в себя и уговорила ее спуститься. Когда она покинула редакцию, перепуганные сотрудники еще долго спрашивали: «Что это было?»

В начале восьмидесятых фэшн-сообщество было взбудоражено слухами о новом дизайнере – Аззедине Алайе. Этот маленький тунисец уже успел прославиться своей невероятной вспыльчивостью – а также тем, что за его одеждой выстраивались в очередь самые стильные француженки. Он работал в особняке на парижской улице Бельшас и никогда не устраивал пышных дефиле, только закрытые домашние показы для друзей и клиентов. Я узнала о нем от своих друзей из Browns – Роберта Форреста и миссис Бурштейн – и, заинтригованная, стала искать возможность попасть на показ, хотя, по слухам, он питал отвращение к прессе.

В назначенный час мы приехали в салон Алайи на Левом берегу. Нас попросили подождать. И еще немного. И еще. Наконец нам разрешили пройти туда, где уже собрались покупатели. Одинокая манекенщица в необычно скроенном черном платье прошлась по маленькой анфиладе комнат; затем, после долгой паузы, появилась другая. Зрители, разместившиеся на пуфиках или за крохотными столами, сосредоточенно вглядывались в струящиеся швы и застежки-молнии, обрамлявшие контуры фигуры. У всех были такие лица, будто они нашли священный Грааль.

Когда дефиле закончилось, вышел сам Алайя – миниатюрный, с головы до ног в черном, с карликовой собачкой под мышкой. Нас представили, и я, несмотря на свой скудный запас французских слов, поняла из разговора, что он предлагает поместить его на обложку Vogue вместе с Патапуфом, его маленьким йоркширом. Я не сразу поняла, что это шутка, потому что все произносилось с невозмутимым видом и серьезным голосом. Наконец Аззедин усмехнулся.

Он вышел на сцену в то время, когда на вершине парижской моды царили Ив Сен-Лоран, Кензо и Карл Лагерфельд. И все же ему удалось поразить всех каким-то особенным взглядом на женское тело.

Его одежда была летящей и чувственной, в ней женщина выглядела аппетитной и соблазнительной. Невозможно было не восхищаться вытачками, которые визуально делали талию тоньше – для меня это всегда было важно. Меня поражало, как самый маленький штрих способен преобразить платье. В работах Алайи чувствовался артистизм, а крой был по-настоящему филигранным. Ему не нужно было ничего прятать за вышивкой или складками – он просто создавал очень женственные платья, идеально облегающие фигуру. Это был новый поворот в моде. Бесспорно, в восьмидесятые главенствовал именно силуэт Аззедина.

Я стала его преданной поклонницей и одевалась только у него. Имя Аззедина не сходило со страниц Vogue, и даже если писали не о нем, казалось, будто он незримо присутствует в каждом сюжете.

Брак леди Дианы Спенсер и принца Чарльза в 1981 году встряхнул всю страну – и особенно британский Vogue – бесконечными слухами о том, что Диана тесно сотрудничает с журналом при выборе приданого и королевского гардероба. Некоторые журналисты круглосуточно дежурили в Мэйфере у салона Дэвида и Элизабет Эмануэль – молодой супружеской пары, которой была оказана честь придумать фасон и сшить свадебное платье, – и даже опускались до того, что рылись в мусорных баках возле их дома в поисках обрезков ткани. Другие не отходили от порога редакции Vogue на Ганновер-сквер в надежде встретить невесту. Сестра Дианы Сара действительно одно время работала у Беа Миллер, и принцесса не раз приходила за советом в Vogue House к Анне Харви, старшему редактору моды. Анну приглашали и в Кенсингтонский дворец – помочь Диане в выборе одежды, разобраться в грудах тряпья, которым ее заваливали английские дизайнеры, и наконец сориентировать на прямой и узкий силуэт. Если бы за советом обратились ко мне, я бы, наверное, предложила принцессе кого-то из своих любимцев – Ива Сен-Лорана, Аззедина Алайю или Карла Лагерфельда, что было бы не по протоколу, поскольку ей надлежало патриотично одеваться только у британских дизайнеров. Но меня эта история нисколько не интересовала. Я последней узнавала о том, что Диана была в Vogue House, – хотя припоминаю, что в офисе становилось непривычно тихо, когда, по слухам, она находилась в здании.

В 1980 – 1984 годах я большую часть времени посвящала фоторепортажам на природе с Брюсом Вебером. Мы не только оттачивали повествовательный стиль фотосъемки, в котором преуспели за годы работы в Vogue, но и провели несколько рекламных кампаний для Кельвина Кляйна.

Кельвин был одним из первых, кто стал размещать крупные рекламные материалы в международной модной прессе. Так что я не удивилась, когда однажды на рабочем столе зазвонил телефон и я услышала в трубке его голос.

– Грейс, с кем мне можно поговорить насчет рекламы? – спросил он. – Я хочу заказать двадцать пять страниц в британском Vogue.

Я чуть со стула не упала.

– С Ричардом Хиллом, – ответила я, имея в виду нашего приветливого, на все согласного издателя. Заверив Кельвина, что постараюсь как можно скорее связать их друг с другом, я помчалась к Ричарду, застав его в кабинете уже надевающим пальто.

– У меня на линии Кельвин Кляйн, и он хочет купить двадцать пять страниц рекламы, – торжествующе выпалила я, взволнованная, но вместе с тем и довольная, что смогла внести свою лепту в столь прибыльный проект. Но Ричард внезапно расстроился.

– Вообще-то я собрался пообедать, – сказал он, продолжая натягивать пальто. – Ты не могла бы попросить его перезвонить через пару часов?

Я не верила своим ушам. И это британский Vogue, который вечно на коленях выпрашивал у дизайнеров хотя бы жалкую страничку рекламы. Тут ему предлагают целых двадцать пять, а этот парень собрался на обед! Как говорится, всему есть предел.

К тому времени у меня уже сложились отношения с французским стилистом Дидье Малижем. Мы сблизились, потому что он, как и я, постоянно работал с Брюсом, и обстоятельства все время нас сводили. Впрочем, серьезно встречаться мы начали только в 1983 году. Я хорошо это помню, поскольку в 1982-м мы работали на Барбадосе с фотографом Патриком Демаршелье, и Дидье всегда очень романтично и по-рыцарски щелкал зажигалкой, когда я собиралась закурить. Спустя год он стал моим постоянным приятелем и уже на этих правах вырывал сигарету у меня изо рта. (Сейчас я не курю – бросила, когда переехала в Америку.)

Между тем в Уэльсе, после смерти дяди Теда в шестидесятых (я уже давно жила в Лондоне), мой кузен Майкл унаследовал все имущество отца – в том числе и наш отель. Но к оседлой жизни душа у него не лежала, поэтому Майкл купил себе фургон и отправился странствовать по свету. Спустя какое-то время, посоветовавшись с семьей, он продал всю недвижимость крупной пивоварне, но построил для моей матери домик, примыкавший к крылу отеля, так что она могла на пенсии копаться в любимом саду. Она по-прежнему вела довольно активную жизнь и катала детей на двух пони и ослике, которых держала специально для этой цели. Не могу назвать ее дом особенно уютным, но в нем было четыре комнаты, и в них находилось место всем собакам и кошкам, которых мама подбирала на улице. Когда я приезжала, мне казалось, что животные повсюду, на каждом стуле и даже на каминной полке. А в холодные ночи она приводила в дом и ослика, размещая его на кухне.

Впрочем, заботы о животных пришлось оставить, когда ей самой, уже на девятом десятке, понадобился уход. Мама переселилась в дом престарелых, расположенный в той же деревне. Привыкнув к самостоятельности после потери мужа, дочери, брата и сестры, она категорически возражала против любой помощи и даже социальных работников, убедив себя, что они хотят ее обокрасть. К тому же ей стало казаться, что за ней постоянно шпионят.

В богадельне, выглядевшей, как обычный большой дом, помимо матери, были еще шесть или семь стариков. При доме жил йоркшир, и, раз у мамы больше не было своей собаки (а она всю жизнь держала йоркширов), она с радостью взяла его к себе в компаньоны. Мама любила этого пса без памяти и часто повторяла: «Надеюсь, я умру раньше него». И вот однажды, прогулявшись со своим питомцем по саду, она вернулась к себе в комнату, села на большой диван, пес запрыгнул ей на колени, и она умерла. Так исполнилось ее желание. Ей было восемьдесят два.

Я была на съемках на Гавайях с фотографом Хансом Фойрером, когда поздно ночью мне позвонила Лиз Тилберис, моя близкая подруга из британского Vogue, и сообщила печальную новость. Я никому ничего не сказала – кроме Дидье, который был рядом во время звонка. Я всегда питала отвращение к мыслям о смерти и демонстративным проявлениям горя, предпочитая страдать молча. К тому же у меня не было никакой возможности покинуть остров. Съемки заканчивались только через два дня, после чего за нами должны были приехать. Я знаю, многим покажется странным то, что в момент трагедии я думала о работе – но для меня она стала утешением. Мне как-то удалось отсрочить похороны, и по возвращении в Англию я отправилась на родину. Вилли, мой бывший муж, великодушно встретил меня в Лондоне и сразу отвез на похороны.

В том же 1985 году меня назначили – хотя и несколько запоздало – фэшн-директором. Первое, что я сделала, – распорядилась отремонтировать помещение, доверившись в этом вопросе вкусу Майкла Чоу. Старое напольное покрытие сняли и положили вместо него стильный светлый паркет. Современные столики Le Corbusier из стекла и стали наконец заменили покосившиеся деревянные столы, помнившие еще, наверное, Великий лондонский пожар. Все сотрудники получили изящные хромированные стулья Breuer, стены редакции перекрасили в белый цвет. Майкл предложил ввести строгое правило, запрещающее сотрудникам вывешивать на коммутационную панель более одной фотографии своих близких и любимых – ребенка, приятеля или домашнего питомца (непременный атрибут в сентиментальной доброй Англии). Угол комнаты отгородили зеркальной стеклянной перегородкой – теперь это был мой кабинет. Лиз Тилберис окрестила его «аквариумом».

Теперь моей ассистенткой была девушка по имени Люсинда Чамберс, прежде работавшая помощником главного редактора. Каждое утро она приходила в офис, будто живой цветок – в неизменных нарядных платьях, которые сама же и мастерила. Пожалуй, она была самой большой тряпичницей из всех, кого я знала. И при этом ужасно неорганизованной. Однажды мы должны были вместе отправиться на фотосессию в Нью-Йорк. Договорились, что по дороге в аэропорт Хитроу она проедет на такси мимо моего дома и захватит меня. Но она почему-то не записала адрес. А позвонить не смогла, потому что мой номер не значился в телефонном справочнике. Она остановилась возле уличного телефона и в слезах позвонила оператору, но ей отказались выдать информацию.

– Вы не понимаете. Я ее помощница, – причитала она.

Наконец оператор сдалась и позвонила мне:

– У меня тут на линии какая-то сумасшедшая, говорит, что она ваша помощница.

В той же поездке – кстати, первой, когда редактору моды британского Vogue разрешили взять в зарубежную командировку помощницу, – мы зарегистрировались в отеле Algonquin на Манхэттене, и я предупредила дружелюбных швейцаров, Майка и Тони, что Люсинда немного рассеянна. После чего они привязали ей на запястье ленточку: «При обнаружении просьба вернуть в Algonquin».

Несмотря на это, девушка оказалась крайне общительной. Толпы ее друзей то и дело заглядывали в редакцию местного Vogue. Один из них, молодой перуанский фотограф по имени Марио Тестино, постоянно болтался в офисе. В конце концов я не выдержала.

– Кто этот назойливый мальчишка? – с досадой спросила я. – Скажи ему, чтобы не маячил здесь.

Но его ничто не останавливало. Марио продолжал ходить к Люсинде, как на работу.

После Люсинды, которая впоследствии получила мою прежнюю должность фэшн-директора британского Vogue, со мной работала Софи Хикс. Все в ее облике говорило о том, что она должна была родиться мальчиком. Никакой косметики, короткая мальчишеская стрижка. Она даже носила мужское нижнее белье. Для нее идеалом вечернего туалета был мужской шелковый халат поверх костюмных брюк и выходных туфель на шнурках – в стиле праздного гуляки тридцатых, героя пьес Ноэла Кауарда. Позднее Софи сделала карьеру как архитектор, вышла замуж и родила троих детей – в том числе двух прелестных девочек, которых все фотографы теперь мечтают увидеть на своих снимках.

Когда Беа Миллер уходила на пенсию после двадцати двух лет работы в британском Vogue, она предложила мне занять ее место. Я послушно отправилась на собеседование к Берни Лесеру, управляющему директору британского издательства Cond Nast, но в глубине души знала, что не гожусь для этой работы. Когда руководство Vogue поинтересовалось моим мнением, я ответила: «Это место должна занять Анна Винтур», не зная, что Анне, в ту пору креативному директору американского Vogue и авторитетной фигуре в мире моды, уже было сделано такое предложение. По-видимому, на той стороне Атлантики ее убеждали: «Съездишь на несколько лет в Англию, приобретешь необходимый опыт, а когда вернешься, мы сделаем тебя главным редактором американского Vogue».

Когда Анна впервые приехала на Британскую неделю моды, ее визит произвел фурор. Официально она еще не вступила в должность главного редактора, но всем своим видом демонстрировала, кто в доме хозяин. Мы, штат редакторов, привыкли держаться дружной компанией, но Анна всегда сохраняла дистанцию. Она была слишком занята важными встречами. И то, что она появлялась на британских показах в сопровождении своего приятеля Андре Леона Талли, всемогущего редактора американского Vogue, тоже не вселяло оптимизма. Иногда создавалось впечатление, будто показом руководит он, потому что Анна постоянно на него ссылалась: «Андре считает, что мы должны представить это так-то» или «Андре считает, что не это главное».

Анна с первого дня ясно дала понять, что, при всей симпатии ко мне, работа есть работа и она – босс. Никакого соперничества и тем более панибратства. Через пару дней после вступления в должность она сказала мне: «Я собираюсь на премьерный показ и хочу, чтобы ты пошла со мной». Речь шла о французском фильме «Тридцать семь и два градуса по утрам» с молодой сексапильной актрисой Беатрис Даль в главной роли. В последнее время все только о ней и говорили, и Анна подумывала пригласить ее на фотосессию для журнала. И вот мы устроились в кинозале, ожидая, пока погаснет свет. Те, кто видел этот фильм, уже знают, что он начинается весьма пикантной сценой: в течение долгих пяти минут обнаженная пара очень живо и реалистично совокупляется в постели, а камера в это время придвигается все ближе. Мне стало не по себе, и я вжалась в кресло. Что до Анны, то она даже не шелохнулась, все так же невозмутимо глядя на экран. Ни малейшего намека на эмоции. Уже тогда я поняла, насколько хорошо Анна умеет их подавлять.

При подготовке к выпуску первого под ее руководством номера Vogue мне было поручено контролировать съемки коллекций. Анна пригласила меня для совещания к себе домой, в красивую и просторную квартиру, которую она снимала со своим тогдашним мужем Дэвидом Шафером. Из окна открывался вид на симпатичный кенсингтонский сквер. Анна сидела, скрестив ноги на диване, и выглядела страшно худой в леггинсах от Аззедина Алайи в стиле восьмидесятых и объемном оранжевом свитере – несмотря на то что лишь несколько недель назад родила Чарли, своего первенца. Анна заинтересовалась бойкой английской киноактрисой Амандой Пейс, которую она хотела сфотографировать для обложки своего первого номера в ярком, «вырви глаз», оранжевом пальто от дизайнера Джин Мюир. Я даже сказать не берусь, сколько раз мы пытались снять и переснять это пальто для обложки, пока не добились нужного эффекта – яркого пятна на ослепительно-белом фоне.

Для меня это был абсолютно новый стиль работы. Анна, спустившись с командных высот американского Vogue, казалось, схватила за шкирку своего непутевого маленького братца и толкала его вперед, в пугающий современный мир. Я не хотела усложнять ей жизнь и спорить по каждому поводу. А вместо этого всерьез задумалась о настойчивых предложениях Кельвина Кляйна приехать к нему в Америку.

Это был 1987 год. С тех пор как умерла моя мать, прошло уже около двух лет. Тристан закончил школу и теперь жил в Оксфорде, готовился к дальнейшим экзаменам, чтобы поступить на курс бизнеса и программирования в Лондоне. Собственно, это означало, что я могла спокойно уехать. Раньше я не могла этого сделать, потому что не хотела оставлять его одного – но теперь Тристан психологически был более независим, да и Дидье поощрял меня, настойчиво повторяя: «Я уверен, рано или поздно ты окажешься в Нью-Йорке». И я решилась.

Нью-Йорк манил меня. В нем было столько драйва. Самостоятельные девушки в белоснежных кроссовках, с пластиковыми стаканчиками кофе в руках, решительно протискивались в утренних толпах, чтобы преодолеть очередную ступеньку карьерной лестницы. Таймс-Сквер возбуждал атмосферой опасности. Таблоидные заголовки кричали об убийствах и грабежах в Центральном парке. Дизайнеры моды – Билл Бласс, Диана фон Фюрстенберг, Ральф Лорен, Хальстон, Донна Каран, Кельвин – стараниями массмедиа быстро становились знаменитостями. Казалось, никто не считал деньги, хотя все говорили, что Нью-Йорк на грани банкротства.

Я проработала в британском Vogue еще девять месяцев и за это время успела изменить Аззедину Алайе с Кельвином Кляйном. Теперь я носила только его вещи. Между тем, в нашей ежедневной рутине произошли существенные перемены.

Габе Доппельт, новая помощница Анны, которая пришла к нам из британского светского журнала Tatler, была откомандирована в Нью-Йорк на ускоренный курс обучения и вернулась с багажом новых знаний. В числе прочего она привезла идею так называемых прогонов. Их суть заключалась в том, чтобы перед съемкой примерять всю одежду на дублерше модели. Нам пришлось пережить столько этих прогонов, что вспоминать страшно. На мой взгляд, невозможно имитировать настроение, столь необходимое для красивой фотографии, если надеть подходящую одежду на неподходящую девушку, да еще фотографировать ее в тускло освещенном офисе. К тому же ни одна уважающая себя модель не захочет прийти на примерку, просто чтобы мы посмотрели, как она выглядит. Да мы и не располагали достаточно мощной курьерской службой, которая могла бы так же быстро подвозить и возвращать образцы одежды, как это делают в Нью-Йорке. Чаще мы все таскали сами. Или просили нашего молодого сотрудника Алистера, который гонял туда-сюда на своей колымаге, то и дело ломавшейся в дороге.

Честно говоря, я не знаю, как Анна смогла выдержать в таких условиях. В британском Vogue не было вдохновляющей атмосферы, не было настроения, все оказывалось «невозможно» или «а-я-так-не-думаю». Из большинства проблемных ситуаций вообще был единственный выход: «Кажется, пора выпить чаю».

Английская пресса постоянно держала Анну под прицелом. Часто эти нападки были довольно глупыми. К ней приклеились прозвища «ядерная Винтур» и «Винтур тревоги нашей»[37]. Газетчики с интересом следили за тем, что она делает со старым добрым Vogue, где все привыкли приходить на работу поздно и не слишком утруждать себя. Если Анна видела, что кто-то слоняется без дела, то сразу же давала задание на десять внеплановых фотосъемок. Ей не нравились английские твидовые пальто и резиновые сапоги – образ, столь милый моему сердцу. Она считала все это старомодным. В то время был очень популярен итальянский дизайнер Ромео Джильи, который ввел в моду юбки до щиколоток и туфли на плоской подошве. Но и это не привлекало Анну. Ее Vogue мог писать исключительно о коротких юбках и современных девушках, бегающих по улицам на головокружительных каблуах.

Я часто летала в Нью-Йорк фотографировать эти образы для обложек обновленного британского Vogue. Следуя строгим инструкциям Анны, я каждый день относила отснятый материал Александру Либерману, чтобы он мог критически его оценить и высказать свое мнение. Мистер Либерман, элегантный джентльмен старой школы, за глаза называемый Серебряным Лисом, был «правой рукой» С. И. Ньюхауса, хозяина Cond Nast. Он лично просматривал каждую публикацию. Либерман эмигрировал из России и начинал карьеру как арт-директор американского Vogue, но также был известным художником и скульптором, который заполнял общественные и корпоративные пространства огромными металлическими конструкциями ярких цветов. Он был большим щеголем – с аккуратными седыми усиками, в безукоризненных серых костюмах – и говорил очень тихим голосом. Он никогда не стучал кулаком по столу, отстаивая свое мнение, но был строгим и прямолинейным. Мне уже доводилось встречаться с ним: примерно раз в пять лет он прилетал в Англию, чтобы проверить, как идут дела в британском Vogue, и давал советы Беа Миллер. Впрочем, она не была его большой поклонницей. Беа считала, что все его рекомендации подходят для американского, но не британского Vogue.

Я – человек домашний и предпочитаю оседлую и размеренную жизнь. Свой дом и работу я покидаю нечасто. Но когда Кельвин предложил мне должность своего дизайн-директора, то значительно облегчил мне выбор. Я подумала: «Если не поеду сейчас, то останусь здесь до конца своих дней». В то время я обожала все американское и, наверное, во мне еще оставался авантюризм. И в самом деле, решиться на такой шаг в молодости – это одно, но когда тебе сорок восемь или сорок девять… Впрочем, было и другое, очень важное обстоятельство. Я была влюблена в Дидье, а он жил в Америке, так что я надеялась, что мой переезд заставит его относиться ко мне более серьезно.

Я передала в Vogue заявление об уходе, когда находилась на съемках в Америке. Кто-то сказал мне, что об этом написали в Women’s Wear Daily, но я не видела заметки, поскольку никогда не читала этот журнал. Анна спокойно приняла мою отставку. В этот день ей как раз исполнилось тридцать пять лет. По слухам, она сказала: «Я бы предпочла другой подарок ко дню рождения».

У Кельвина я научилась быстро думать, быстро действовать и не стоять на месте. Это Анна подсказала мне, что ничего вечного не бывает. «Давай переступим и пойдем дальше, хорошо?» – неизменно говорила она, предпочитая не раскисать и не пытаться изменить то, что изменить не в силах. В каком-то смысле Анна и Кельвин очень похожи. Недаром они появились на свет друг за другом, с разницей в один день.

С Альбертом Коски в Нью-Йорке для Harper’s Bazaar. Фото: Луи Форер, 1966. Из архива Harper’s Bazaar.

«Тест-драйв» мини-платья и шорт от Мэри Куант с их создательницей, Лондон. Фото: Эрик Свейн, 1966.

Лицом к лицу с Видалом Сассуном в его лондонской квартире, Мейфэр, 1964. Фото из архива Видала Сассуна.

Лакомлюсь креветками в Нормандии. Фото: Дюк, 1971.

Последние штрихи перед съемкой инвеституры принца Чарльза, Виндзорский замок. Фото: Норман Паркинсон, 1969. Из архива Нормана Паркинсона © Norman Parkinson Limited.

Свадьба с Майклом Чоу, Лондон. Фото: Барри Латеган, 1969.

С Хельмутом Ньютоном, Маноло Блаником, Анжеликой Хьюстон и Дэвидом Бэйли на юге Франции. Фото: Дэвид Бэйли, 1974.

Мой бойфренд Дюк (слева) и Ги Бурден в маскарадных костюмах, 1971.

С Карлом Лагерфельдом, Париж. Фото: Джули Кавана, 1974.

Моя свадьба с Вилли Кристи в Гантер-Гроув, Лондон, 1976.

Тристан изображает модель, Шелтер-Айленд. Фото: Брюс Вебер, 1980.

О Брюсе

Глава IX,

в которой Грейс знакомится с собаками, путешествует в Австралию, Нью-Мексико и Мэн и возвращается в Англию с мыслями о домашнем саде

Фотографии Брюса Вебера и его жизнь – это единое целое. Он фотографирует человеческие отношения, а люди, которые с ним работают, становятся его семьей. Когда они приводят с собой друзей, семья разрастается. То же происходит и с собаками Брюса. Он обожает золотистых ретриверов, и их становится все больше и больше. Он никогда не довольствуется единственным экземпляром, о чем бы ни шла речь. Ему всегда нужна массовость.

Я познакомилась с ним в конце семидесятых, в помешанном на диско Нью-Йорке. О Брюсе мне много рассказывала фэшн-редактор Vogue Лиз Тилберис, которая когда-то с ним работала. Она любила его за то, что он был «реальный и земной». Фотограф Барри Латеган, у которого я иногда останавливалась в Нью-Йорке, не раз говорил мне: «Ты должна познакомиться с бойфрендом моего агента, Брюсом. Это потрясающий молодой фотограф».

Мы договорились о встрече, и он со своим агентом, Нэн Буш, которая держала под мышкой портфолио Брюса, пришли ко мне в офис. Брюс вручил мне альбом, и я начала листать. Но все, что я видела, – это фотографии его собаки, золотистого ретривера по кличке Роуди. Конечно, он был очень красив, но… Это была всего лишь собака. Потом пошли фотографии кошек, за ними – снимок его фургона и «Шевроле» 1965 года выпуска. Наконец, на самой последней странице, появилась единственная фотография девушки. «Я просто снимал все, что люблю», – пожал плечами Брюс. Но, как только он начал рассказывать о себе, я почувствовала родственную душу, и мы поняли, что совместная работа доставит удовольствие нам обоим.

Брюс – безнадежный романтик. Когда я вернулась в Лондон, мы часами вели ночные дорогущие трансатлантические телефонные разговоры, обмениваясь идеями и сюжетами для британского Vogue. Он любил фантазировать на тему кастинга и пытался представить, как будут смотреться в кадре полные противоположности – или же, наоборот, придумывал пары, излучающие великую «химию», вроде Спенсера Трейси и Кэтрин Хепберн. Уверена, в детстве Брюс грезил об Элизабет Тейлор. Впоследствии эти мечты переросли в любовь длиною в жизнь, хотя всего лишь в его воображении – впрочем, когда Элизабет уже была в преклонном возрасте, они наконец-то встретились и стали близкими друзьями. Брюс фонтанировал визуальными идеями, в которых неизменно присутствовала американская живопись, фотография и литература. В каком-то смысле именно он привил мне любовь к Америке и ее культуре. Меня вряд ли можно было назвать заядлым читателем, к тому же из Англии Америка виделась такой далекой… Брюс так ярко и увлеченно рассказывал мне о фотохудожниках, что Альфред Стиглиц, Эдвард Уэстон, Эдвард Стейхен, Джорджия О’Киф, Пол Стренд, Имоджен Каннингем или Ансель Адамс просто оживали у меня перед глазами.

Наша первая совместная поездка – как ни странно, в Австралию, а не в Америку – родилась из телесюжета о девушке, путешествующей по австралийским пустыням верхом на верблюде; Брюс увидел его в передаче National Geographic. Поначалу мы хотели фотографировать именно эту девушку – она была довольно симпатичной, – но ее оказалось невозможно найти, поскольку она действительности все время странствовала на своем верблюде. Поэтому мы привлекли модель Нэнси Дивер.

Брюс и его команда из Нью-Йорка, модель со своим бойфрендом (он же ассистент Брюса) и парикмахер Керри Уорн вылетели в Австралию из одной части света, в то время как мы с трэвел-редактором Vogue Мартином О’Брайаном отправились им навстречу из Лондона, нагруженные тяжелыми чемоданами с амуницией и всем необходимым для обустройства походной жизни.

Через двадцать два часа мы приземлились в Перте, где таможенники решили досмотреть весь багаж. На свет божий извлекли каждую кастрюлю и сковороду, банки с фасолью, газовые горелки, спальные мешки и москитные сетки. «Что это?» – спросили они, покатываясь со смеху, когда нашли армейскую панму, которую я обшила пластинками коры, создавая – как нам казалось там, в Англии, – аутентичный головной убор жителя австралийской глубинки. К счастью, эта нелепица здорово их позабавила, и они, смягчившись, разрешили нам пройти, хотя я не слишком аккуратно заполнила таможенные декларации.

Наша следующая фотосъемка состоялась в 1981 году в Санта-Фе, столице штата Нью-Мексико. Ее вдохновительницей стала художница Джорджия О’Киф. Мы случайно наткнулись на старый вигвам, когда бродили по окрестностям, и решили использовать его для фотографий, но нашей главной декорацией была уникальная церковь в Таосе и окружающие ее глинобитные строения. Моделями выступили очень красивая и стильная американка Слоун Кондрен и Джон Уайдман, который позже женился на актрисе Изабелле Росселлини (его отец был основателем школы физической и волевой закалки в Альбукерке). Мы взяли преимущественно черную одежду и украшения из серебра и бирюзы как дань уважения к О’Киф, а также пышные викторианские рубашки из белого шитья, которые надевались под кардиганы грубой вязки и жакеты в стиле североамериканских Великих равнин. Они, в свою очередь, послужили источником вдохновения для следующей коллекции The Santa Fe Look дизайнера Ральфа Лорена. Растрепанные волосы и полное отсутствие косметики на лицах моделей создали абсолютно новый образ в мире красоты. До сих пор мода предпочитала тяжелый макияж и жестко фиксированные прически. Новый взгляд Брюса привнес в фэшн-фотографию совсем другую, натуральную эстетику.

Брюс очень надеялся, что, пока мы будем снимать, он сможет сделать портрет костлявой O’Киф, но неизменно получал отказ от художницы, которая вела затворнический образ жизни. Помочь в этом деле вызвался Барни Ван, который как раз отдыхал в Сан-Франциско. Одетый с головы до ног в красный, любимый цвет О’Киф (Ван хорошо подготовился), он якобы наугад постучался в ее дверь с предложением приготовить для нее китайский обед. O’Киф так же спонтанно согласилась и, заметно подобрев после изысканного угощения, согласилась позировать для Брюса.

В том же году я гостила у него на Шелтер-Айленд. Он пригласил меня вместе с племянником Тристаном провести там летние каникулы. Это было совершенно очаровательное место (впрочем, все дома на острове прелестны – настоящие «пряничные домики») с пологим спуском к маленькой пристани, у которой была привязана моторная лодка. Я постоянно сравнивала его с островом моего валлийского детства – разве что здесь погода была намного лучше.

Брюса всегда окружали на редкость интересные люди. Было что-то невообразимо привлекательное в этом большом семействе – как и в непринужденной атмосфере летнего отдыха, которую он умел создать. В ней не было никакой чопорности, как если бы мы гостили у герцога с герцогиней. Можно было сидеть за бутылкой вина – или даже парой – и болтать до рассвета. Брюс устраивал возле дома фотосессии с участием гостей. Он работал каждый день, даже если остальные уходили в отпуск. В то лето его главной заботой была съемка сюжета для журнала GQ с рыбацкой лодкой и «сборщиками ракушек», одетых в объемные свитера, большие фартуки и еще более громоздкие болотные сапоги. Брюс включил и Тристана в свои фотографии – теперь они одни из моих любимых и расставлены у меня по всему дому. И, что бы ни происходило, Нэн всегда была рядом – спокойная, держащая ситуацию под контролем и готовая накормить всю эту ораву. «Ужин на двадцать три персоны? Без проблем». Ничто не могло выбить ее из колеи.

Брюс был невероятно щедр к своим гостям. Его автомобиль вдруг становилась вашим. Если нужно было прокатиться по округе, он предлагал свой фургон. Или сопровождал меня в походах по местным антикварным магазинам, где зачастую пытался убедить меня купить больше, чем я могла себе позволить. «Да будет тебе, Грейс, ты же знаешь, что этого заслуживаешь», – со смехом говорил он всякий раз, когда я колебалась перед очередной покупкой. Если же я все-таки не решалась, то потом непременно получала понравившуюся вещицу в подарок.

Должна признаться, что я переняла образ жизни Брюса и Нэн (за исключением больших компаний) и даже, наверное, скопировала его – во всяком случае, эстетику и декоративный стиль, который нашла очень уютным. А в чем я точно повторила Брюса – так это в привычке заставлять все полки фотографиями и раскладывать повсюду стопки книг.

У нас с Брюсом много общих друзей. Один из них – шотландский стилист Джо Маккена. В прошлом актер, перебивавшийся случайными заработками и не имевший никакого отношения к моде, Джо дождался своего часа, когда получил роль сына одного из главных героев в популярной британской мыльной опере «Улица Коронации».

Мы познакомились еще в восьмидесятых, когда он регулярно заходил к нам в редакцию за слайдами с модных показов, поскольку работал в журнале Tatler, чей офис находился этажом ниже, в том же Vogue House. С тех пор мы стали хорошими друзьями, и он всегда подставлял мне плечо в трудные минуты.

Джо любит глянцевые журналы и иногда соглашается поработать для них. Но также он известный озорник и любитель розыгрышей – что не слишком приветствуется в коллективе. Поэтому он нашел свое призвание в качестве внештатного сотрудника и теперь работает с такими фотографами, как Дэвид Симс, Инез ван Ламсвеерде, Винуд Матадин или тот же Брюс, рабочие отношения с которым завязались у Джо еще в восьмидесятые. Еще Джо активно сотрудничает с Аззедином Алайей – еще одним великим шутником. И когда они собираются вместе…

Однажды, в разгар всеобщего помешательства на супермоделях, они поздно ночью позвонили Линде Евангелисте из мастерской Аззедина и, изменив голоса, убедили ее в необходимости срочно приехать на примерку к Карлу Лагерфельду в бутик Chanel на улице Камбон. Она помчалась туда, несмотря на предрассветный час, и, разумеется, обнаружила запертые двери. Совсем недавно, когда я в муках пыталась завершить сделку с моей нынешней манхэттенской квартирой, позвонил Джо, притворившийся риэлтором, и убедил меня, что сделка провалилась, – после чего я разрыдалась. Никакие извинения с его стороны не могли спасти положение. Но Джо как раз из тех, на кого невозможно долго сердиться.

В 1982 году Брюс предложил мне провести фотосесию в память о легендарном пионере фотографии Эдварде Уэстоне. Тысячи претендентов собрались на кастинг в Белпорте, Лонг-Айленд, – нынешнем месте жительства Брюса. У него под рукой всегда была рабочая группа, в которой Дидье отвечал за прически, Бонни Малер – за макияж, а Джон Райман, местный художник, возводил декорации. Соорудили задник из холста, который имитировал самодельную передвижную студию Уэстона. Гибкая студентка-танцовщица Натали с темными миндалевидными глазами (в реальной жизни – подруга парня, игравшего роль Уэстона в нашей постановке), которая никогда прежде не пробовала себя в модельном бизнесе, была выбрана на роль Тины Модотти, ассистентки и возлюбленной Уэстона. Семнадцатилетняя пуэрториканская модель Талиса Сото должна была сыграть Чарис, его партнера и жену. Среди других персонажей значились молодая девушка Шелли; пожилая дама Джоли, хозяйка антикварного магазина на Бликер-стрит; мужеподобная женщина из местных по имени Бетти (она же родная тетка Шелли) и целая группа юношей.

Для меня это была самая мощная фотосессия из всех, что мы когда-либо делали вместе. Брюс боготворил Уэстона, считая его мифическим персонажем, который заслуживает того, чтобы построить вокруг его личности целый сюжет – пусть даже и сюжет фэшн-истории. Великий мастер был настолько предан фотографии, что его пальцы почернели от вечного погружения в химические реактивы.

До этого мне, как стилисту, ни разу не приходилось работать с мужчиной-моделью «ню» – если это можно назвать работой. Жгучий красавец, американец Брюс Халс, который изображал Уэстона, должен был взобраться на дерево и там позировать для портрета, а я стояла внизу и слушала, как Брюс говорил ему:

– Слушай, парень, ты так красиво там смотришься. Не мог бы ты снять рубашку? – И к моим ногам летела рубашка. – Вот, теперь отлично. Может, снимешь еще и брюки? – Мне на голову падали брюки. Наконец прозвучало: – А трусы?

Тут мне пришлось опустить глаза, дожидаясь, пока на землю спланируют мужские плавки.

Брюс сделал мне на память прекрасный фотоальбом с той сессии. Это, наверное, моя самая заветная коллекция.

– Знаешь, – сказал мне как-то Брюс в 1983 году, – есть один художник, Эндрю, он мне ужасно нравится. Он живет в Мэне. Его картины написаны бледными, как бы размытыми красками. Может, попробовать сделать фотографии в таких же тонах, как полотна Уайета?..

И он начал рассказывать историю трех поколений художников Уайетов – Эндрю, его сына Джейми, который жил по соседству, на Монеган-Айленд, и отца Эндрю, Ньюэлла Конверса Уайета, который делал оригинальные иллюстрации для книги «Остров сокровищ». Брюс провел много времени, работая в доме Эндрю и пытаясь воссоздать рассеянный свет, характерный для картин мастера. Мы почувствовали себя избранными, когда нас пригласили на маяк, куда Эндрю иногда от всех сбегал. Зайдя внутрь, мы будто ступили в одну из его картин: белое пространство и развевающиеся от ветра занавески на окне.

Когда мы уже собирались уходить, Эндрю обернулся ко мне и сказал:

– Я бы хотел написать ваш портрет. Как долго вы пробудете в Мэне?

Я почувствовала, что стоявший рядом Брюс близок к обмороку.

– Это же мечта, Грейс, – прошептал он. – Ты должна остаться.

Но я, идиотка – в то время как мне оказали такую честь! – отреагировала чисто по-английски, сказав, что «должна вернуться в офис к понедельнику».

В 1984 году Беа Миллер решила посвятить декабрьский номер Vogue «классической англичанке». Мы с Брюсом решили сделать историю в духе великого фотографа Сесила Битона в сельских садах, принадлежащих двоюродной бабушке Патрика Кинмонта, художественного редактора журнала. В памяти еще были свежи воспоминания о волшебной съемке, которую мы провели чуть раньше во французском загородном поместье Карла Лагерфельда. Она была задумана как рекламная кампания первой собственной коллекции Лагерфельда, выпущенной под его именем, и фотографировали мы в сказочных лесах, окружавших его замок в Бретани.

В память об Эдварде Уэстоне, с Талисой Сото и Брюсом Халсом, Белпорт. Фото: Брюс Вебер, 1982.

Обе модели, Линда Спирингс и Линн Кестер, были высокими, гибкими и темноволосыми, настоящие феи. Одежду нам предоставили роскошную – хотя, возможно, не совсем в стиле Брюса. Он, конечно, предпочел бы снять в лесах обнаженную натуру. Между тем дамы – представительницы компании Лагерфельда все больше нервничали, замечая, что высокие каблуки и ювелирные украшения, которые дополняли наряды на подиуме, не присутствуют ни на одной фотографии. Чтобы тактично убрать их со съемочной площадки, Брюс предложил им пойти и поискать каких-нибудь мужчин, чтобы разбавить ими фотографии. Тем временем бродивший по лесу Дидье нашел огромный пень, покрытый мхом и плющом, тут же соорудил из них шляпу и водрузил этот головной убор на голову модели.

Теперь все выглядело очень сюрреалистически и таинственно. Сотрудницы Лагерфельда вернулись, честно выполнив задание Брюса и приведя двоих мужчин, которые путешествовали автостопом. Один из них оказался французским солдатом с бритым черепом, другой – ничем не примечательным пареньком из местных. От увиденной сцены «новобранцы» растерялись. Видимо, они уже мысленно готовились к оргии.

– Ты сможешь сделать им костюмы из плюща? – с нетерпением спросил Брюс.

Я выполнила его просьбу – нарядила мужчин прямо поверх нижнего белья (считаю нужным это отметить). К сожалению, в результате фотографии так и не пригодились, хотя мне они были очень дороги, да и Карлу пришлись по душе. Их заменили скучнейшими снимками с подиума.

Пока готовилась эта съемка в лесу, мы с Дидье наблюдали, как бабка Патрика составляет гербарии из своих садовых цветов – она сохраняла их глицерином, – и нам в голову пришла идея использовать некоторые из них в фотографиях. В результате получилась потрясающая романтическая история с выцветшими, слегка пыльными розами, которые были приколоты к старомодным английским платьям или, перепутанные с лентами тончайшего тюля, вставлены в волосы. Я даже забыла о панике, которая охватывала меня всякий раз при виде моделей, забирающихся прямо в драгоценный бабушкин розарий.

Вернувшись в редакцию Vogue, я терпеливо ждала снимков. Но Брюс решил сделать собственный макет, представив его в виде альбома Битона. Так что в итоге мы получили коллажи с вырезанными и наклеенными фотографиями моделей – и никакого намека на удивительную атмосферу сада.

– Это не то, что я ожидала, – ровным голосом произнесла Беа Миллер, когда увидела их. Я была вынуждена с ней согласиться. Правда, потом Брюс все же прислал первоначальные, неискаженные фотографии, но, поскольку чувствовал себя обманутым как художник, какое-то время со мной не разговаривал.

Позже мы помирились, и один из первых букетов, который я получила, когда начала свою короткую карьеру у Кельвина Кляйна после ухода из Vogue, был именно от Брюса и Нэн.

О Дидье

Глава Х,

в которой Грейс узнает, что любви не бывает без лака для волос

Наши отношения с Дидье становились все более серьезными. Впрочем, я не настаивала на браке. Все-таки у меня не очень удачный опыт в этой области. Да и Дидье к институту брака относился настороженно. Вообще, если он хочет быть с кем-то, так оно и будет – но только по его желанию, а не по принуждению.

В любых отношениях нужно очень многое отдавать партнеру. Нельзя быть эгоистичным. Приходится уступать, при этом теряя определенную независимость. Жить с человеком постоянно – это здорово, если все время удивлять друг друга и не довольствоваться тем, что есть. Большой риск – работать с тем, с кем живешь, поэтому я очень нервничаю всякий раз, когда нас с Дидье приглашают на совместную съемку. Во-первых, он сложный попутчик, потому что крайне чувствителен ко всяким звукам, и если нам достается слишком шумный гостиничный номер, приходится по несколько раз переезжать.

Во время недавней съемки в Брайтоне мы остановились в Grand Hotel, который печально известен взрывом бомбы, прогремевшим здесь во время съезда партии консерваторов с участием Маргарет Тэтчер в 1989 году. Мы переселялись из номера в номер шесть раз, прежде чем нашли тот, что понравился Дидье.

Во-вторых, он обожает атмосферу легкой интриги и игры, так что во время съемок следует заранее готовиться к поддразниванию и насмешкам. «Я что, делаю каталог?» – его излюбленное саркастическое замечание в ответ на просьбу поторопиться с прической модели. С другой стороны, он бесконечно романтичен. С первых дней нашей дружбы, когда бы нам ни случалось работать вместе, после съемок он всегда присылал удивительно трогательные благодарственные записки, написанные официальным старомодным языком: «Благодарю вас за то, что пригласили меня» или «Мне доставило большое удовольствие находиться в вашем обществе». А еще милые букеты цветов – как правило, розы – или открытку с изображением красивой картины с выставки, которую он недавно посетил.

В наше первое совместное лето Дидье без моего ведома купил парусник. Он знал, что мне еще в детстве было немного обидно, когда отец построил для сестры маленькую деревянную лодку и назвал ее «Рози». Но на этом сюрпризы не закончились. Когда мы приехали забирать парусник на Шелтер-Айленд, где он был пришвартован, я увидела, что Дидье назвал его «Грейс».

В то время он даже понятия не имел, как управлять парусником, и наши первые прогулки были довольно нервными: в проливе Лонг-Айленд-Саунд частенько бывает неспокойно и дует шквальный ветер. Нередко туман полностью скрывает береговую линию. Похоже, теперь я утратила всякую решимость и каждый раз чувствую себя виноватой, когда отказываюсь идти под парусом, если только в проливе не царит полный штиль. Дидье, конечно, ужасно злится, потому что приходится возвращаться домой на моторе.

В детстве он часто ходил к матери на работу в ветеринарную клинику, где у него были свои обязанности – причесывать кошек и собак. Видимо, там и зародилась его любовь к парикмахерскому искусству. У клиники было несколько очень важных клиентов, в том числе знаменитые сестры Карита, которые владели парикмахерским салоном в Париже. Думаю, они согласились взять Дидье в ученики, оценив его отличную работу с их пуделем.

Я смутно припоминаю, как мы работали с ним еще в 1972 году. Я тогда встречалась с Дюком, и мы фотографировали в Париже для британского Vogue. На той съемке я выступала не только как фэшн-редактор, но и как модель. На фотографиях я стояла на фоне Эйфелевой башни с двумя другими девушками, и на мне был тот самый костюм от Saint Laurent в стиле сороковых, который я надела, чтобы произвести впечатление на Тину Чоу. Поскольку в то время мои волосы переживали неприглядный процесс отращивания, я позировала в низко надвинутой шляпе и была единственной, кто не попал в руки стилиста Дидье. Потом я работала с ним довольно часто – уже на съемках с молодыми французскими фотографами.

Дидье любит всем рассказывать, как демонстративно я его игнорировала в те дни, как высокомерно с ним держалась. Еще бы! Он не говорил по-английски, и я просто не понимала ни единого его слова. К тому же он тогда был женат – так что мы никак не могли оказаться вместе.

Спустя многие годы я узнала, что поначалу вообще ему не понравилась. Более того, всякий раз, когда я снималась как модель, он находил меня страшненькой – по крайней мере я совершенно не соответствовала его идеалам красоты. Как выяснилось, в первые дни работы для британского Vogue он ухаживал за моей близкой подругой и коллегой Полли Гамильтон, пока их пара не распалась по причине взаимного упрямства. Затем он на какое-то время увлекся миловидной француженкой – я узнала об этом во время довольно напряженной съемки в Париже вместе с великим королевским фотографом Тони Сноудоном.

Сноудон всегда придавал фэшн-фотографиям особый стиль, как это сейчас делает Энни Лейбовиц, – хотя и любил притворяться скромнягой.

– Зовите меня Тони, – мог представиться он, но, стоило вам переступить черту и скатиться к фамильярности, как он уточнял: – Сноудон, если не возражаете.

Когда мы поехали в Париж на съемки коллекции «от-кутюр», которую должна была представлять молодая французская актриса Изабель Паско (тогда еще партнерша мятежного кинорежиссера Люка Бессона), об этом прослышала французская пресса, и на нас открыли настоящую охоту. Но когда я попыталась спасти королевского фотографа от назойливых журналистов, затащив его обратно в наш лимузин, до меня дошло, что он злится на меня и на самом деле ему нравится такое внимание к своей персоне.

Наша «кутюрная» съемка оказалась довольно опасной. Мы работали в очень тесной студии с огромной белоснежной танцующей лошадью липицианской породы. Сноудон хотел, чтобы лошадь встала на дыбы перед Изабель, которая была невероятно миниатюрной – приходилось подкладывать ей под ноги стопку телефонных справочников, чтобы длинное платье не волочилось по земле. Между тем я все больше свирепела, поскольку Дидье, к тому моменту уже полуофициально считавшийся моим бойфрендом, явно положил глаз на хрупкую француженку. Всякий раз, когда он чересчур проявлял свой французский характер и начинал флиртовать, пока причесывал Изабель, я врывалась в гримерную под предлогом поправить платье и втыкала ей в спину булавку. Да, иногда я тоже могу быть стервой.

Помимо флирта, меня всегда поражали прекрасные манеры Дидье – но только после того, как мы съехались, я поняла, насколько в нем сильны старомодная сдержанность и чувство такта. Однажды, вскоре после того, как я переехала в Нью-Йорк, он позвонил мне из Японии, где был с рабочей поездкой, и попросил встретить его в аэропорту. Мы не виделись в течение нескольких месяцев, за это время я обустроилась в новой квартире.

– Ты поднимешься? – спросила я, когда мы подъехали к дому.

– Посмотрим, – ответил он.

Спустя какое-то время:

– Ты останешься на ужин?

– Посмотрим.

– Ты останешься ночевать?

– Посмотрим.

На следующее утро, за завтраком:

– Мы сегодня увидимся?

– Посмотрим, – в который раз повторил он.

Так продолжалось несколько недель – все уклончиво, смутно, неопределенно. И только когда в моем доме скопились сотни сумок с лаками для волос, париками, щетками, расческами, щипцами, фенами и прочим парикмахерским скарбом, я поняла, что наши отношения – всерьез и надолго, и с удовольствием окунулась в эту новую жизнь, в которой сохранялось хрупкое равновесие дома и работы.

О кельвинизме

Глава XI,

в которой наша героиня познает минимализм, зарабатывает кучу денег и скучает по глянцу

В первый рабочий день у Кельвина Кляйна я почувствовала себя новенькой в классе и робко спряталась за приветственными вазами с цветами, которыми уставили мой стол. Я оказалась в дизайнерском офисе на Тридцать девятой улице, в самом сердце Швейного квартала в Нью-Йорке. Моя должность называлась «дизайн-директор», но я не совсем представляла, как ее следует истолковывать и что за обязанности она подразумевает. Никто не объяснил мне этого заранее, хотя я предполагала, что мне предстоит руководить командой дизайнеров. Если честно, у меня было ощущение, что команда на самом деле ненавидит меня – просто потому, что я не Кельвин. Келли, новая жена Кельвина, никак не могла понять, зачем я здесь нужна, – и практически всех раздражала моя должность. Со мной был подписан полуторагодичный контракт с огромной зарплатой (которая выросла еще больше, когда мне предложил работу Ральф Лорен). Я всегда считала, что не имеет значения, кто твой босс, – главное, чтобы работа была сделана. Но догадываюсь, что это легко говорить, если ты в каком-то смысле и есть босс.

В любом случае, я никогда не думала стать дизайнером. Мне это даже в голову не приходило. Так что нельзя сказать, будто я пыталась украсть чей-то кусок хлеба.

Во время поездки «за вдохновением» в Испанию для подготовки коллекции сезона «осень/зима’86», мой коллега, главный дизайнер Стивен Словик, загорелся идеей сделать палантин из тяжелого атласа, декорированный по мотивам расписного потолка дворца Альгамбра в Гранаде. Впоследствии палантин расшил бисером знаменитый парижский «златошвей» Лесаж, который работал со всеми великими домами моды – от Yves Saint Laurent и Dior до Schiaparelli и Chanel. Разумеется, палантин получился самым дорогим в мире, и, будь я более объективной, могла бы догадаться, что это не самый подходящий аксессуар для коллекции, в общем-то, спортивной одежды.

В другой раз у нас возникла идея коллекции с пастельными принтами в виде цветов из английского сада. Я обратилась к своему любимому шляпному дизайнеру Патрисии Андервуд с просьбой сделать очаровательные соломенные шляпки для дефиле – еще одна непростительная глупость, как потом выяснилось. Американская библия моды, журнал Women’s Wear Daily, опубликовал разгромную статью, яростно критикуя коллекцию как чуждую духу Кельвина. Меня обвинили в попытках угробить американскую моду, заменив ее английской.

В конце концов я была вынуждена согласиться с тем, что они правы. Мои представления об одежде, неотделимые от эстетики глянцевых журналов, оказались ошибочными, более того, слишком грандиозными для минималистской концепции Кельвина. Мои провалы доказали, что я не способна руководить дизайнерской командой – тем более начинающей, создающей марку практически с нуля. Своими неумелыми действиями я могла нанести серьезный ущерб компании. Как назло, Кельвин в тот момент находился на реабилитации, но, когда вышел из клиники, рвал и метал. Он уволил Стивена и вызвал меня «на ковер».

– Нельзя допустить, чтобы такое повторилось, – орал он.

У меня перед глазами промелькнула моя ипотечная недвижимость на миллион долларов. «Сейчас и меня уволит», – подумала я. Но этого не случилось.

Кельвин всегда очень щепетильно относился к имиджу, рекламе и пропаганде красивого стиля жизни. Для него это был самый насущный вопрос, и по крайней мере здесь я могла ему помочь. Меня немедленно отправили работать над первой в истории моды печатной рекламой его революционно нового аромата Eternity.

Местом съемки был выбран Martha’s Vineyard («Виноградник Марты»), фотографом – Брюс Вебер, моделями – Кристи Тарлингтон и классический красавец, французский актер Ламбер Вильсон. Флакон, кажется, сделали репликой старой бутылки – идею подсказала Келли, – а название аромата было навеяно изысканным обручальным кольцом, символом вечной любви, которое Кельвин приобрел на аукционе имущества покойной герцогини Виндзорской и подарил жене в день свадьбы.

Поскольку бешеный успех Кельвина основывался на откровенно сексуальной рекламе и его скандальная социальная жизнь до той поры не слишком вписывалась в рамки семейных ценностей, рекламная кампания «Вечности» с ее прелестными образами романтической любви и обручального кольца стала для публики огромным сюрпризом. Все заметили внешнее сходство между Кельвином и Ламбертом (как и между Келли и Кристи), не говоря уже об идиллической атмосфере рекламной картинки с детскими моделями. Оставалось только гадать, что происходит со скандалистом Кляйном. У меня такое ощущение, что он просто хотел дистанцироваться от своего безумного прошлого и распутной эры Studio 54, заодно выступив против распространения СПИДа. Как всегда, он идеально выбрал момент, кампания удалась, и продажи духов побили все рекорды.

Если бы я ушла тогда от Кельвина и сразу устроилась в американский Vogue, то никогда бы не поняла, как работает американская мода. Здесь иной подход, не имеющий ничего общего с тем, что происходит в Англии: он в высшей степени реалистичен, и в нем гораздо больше от бизнеса. Деловые взаимоотношения пронизывают все аспекты повседневной жизни. Например, ассистентка Кэрол помогла мне открыть счет в банке и показала, как пользоваться карточкой. В Англии такого не было. Я держала счет в Coutts, королевском банке, где все было учтиво, любезно, «по-старосветски» благообразно, и одетый в униформу швейцар неизменно приветствовал на входе: «Добрый день, сэр» или «Добрый день, мадам». И вдруг – Нью-Йорк, Citibank, оазис автоматики и электроники, где редко встретишь живого человека.

Должна признать, вскоре я и сама начала подумывать о возвращении в журнал. Мне стало неуютно у Кельвина. Мой большой друг Зак Карр, который в свое время был главным дизайнером и покинул компанию ради других проектов, вернулся, чтобы заменить Стивена Словика. В наших некогда непринужденных отношениях возникла напряженность. Зак был необычайно талантлив. Он с первого дня помогал Кельвину в разработке дизайнерской эстетики. Но формально я занимала более высокую должность, и это его явно раздражало. Поэтому, когда в мастерские несколько раз поступали противоречивые инструкции, стало понятно, что конфликта не избежать.

Я обожала Зака; ему я обязана своей любовью к американской моде еще со времен моих первых визитов в Нью-Йорк. Он, в свою очередь, любил поговорить о знаковых европейских модельерах – таких, как Баленсиага и Ив Сен-Лоран. Еще до того, как я пришла работать к Кельвину, мы часто засиживались за разговорами до утра. Вместе с Заком я проводила отпуск в доме Брюса Вебера в Шелтер-Айленд, ездила в Марокко с ним и его бойфрендом, Джоном Кальканьо. Я дорожила нашей дружбой и не хотела, чтобы она оборвалась, оставив осадок. И поскольку моей первой любовью все-таки были журналы, я решила, что это хороший выход из положения.

Когда было объявлено, что Анна Винтур назначена новым главным редактором американского Vogue, я сразу позвонила ей прямо из офиса, чтобы поздравить. И вдруг, совершенно неожиданно для себя самой, спросила у ее помощницы Габе Доппельт, с которой была знакома еще по работе в британском Vogue:

– Как ты думаешь, она возьмет меня обратно?

– Подожди минутку, – сказала Габе, и в трубке захрустела тишина.

А потом я услышала голос Анны:

– Встретимся в Da Silvano в шесть.

Разумеется, в назначенный час я была на месте, и в тот же вечер, за столиком ресторана, Анна без всяких предисловий сказала:

– Я начинаю в понедельник. Хочешь начать вместе со мной?

Смутно помню, как она спрашивала, хочу ли я что-нибудь заказать, но я была в некотором оцепенении.

Это был вечер пятницы, и мне нужно было во что бы то ни стало поймать Кельвина, прежде чем он прочтет новости в Women’s Wear Daily в понедельник утром. Наконец я его разыскала. Он был само обаяние. Я люблю его за это. Думаю, так было лучше для нас обоих, потому что я действительно не годилась для жизни на Седьмой авеню.

Об американском Vogue

Глава XII,

в которой Грейс входит в курс дела, стараясь не скатиться в китч

В тот день, когда я должна была вступить в должность фэшн-директора американского Vogue, я позвонила Габе, помощнице Анны, и предложила ей пойти на работу вместе, потому что слишком нервничала. В черных брюках, белой рубашке (все от Calvin Klein) и двухслойном, цвета фуксии, кашемировом кардигане, завязанном на талии (я думала, что так выгляжу стройнее), я вошла в здание по адресу Мэдисон-авеню, 350, где находилась штаб-квартира Cond Nast – еще до переезда в нынешний небоскреб на Таймс-сквер. Мне казалось, что я всем своим видом излучаю уверенность и силу – как и положено американскому Vogue. Во всяком случае, так мы это себе представляли в Англии, поголовно одеваясь в скучный, хотя и модный черный цвет.

Анна позвала всех без исключения в зал совещаний, чтобы обсудить, куда она собирается вести свой храбрый новый Vogue. Она объяснила, что хочет видеть журнал помолодевшим, доступным и энергичным, а затем предложила задавать вопросы. Много спрашивали о режиме работы, будем ли фотографировать дизайнерские образы целиком и изменится ли структура журнала.

Команда подобралась смешанная. Некоторые редакторы работали в журнале годами, кто-то был новичком, но в одном мы были похожи: каждый считал себя элитой модного мира и, как и положено элите, обладал яркой индивидуальностью и сильным характером.

В то время как британский Vogue трудился в «диккенсовских» декорациях, редакторам американского издания были выделены просторные офисы с собственными гардеробными, где хранилась одежда для съемок. В редакционный штат, помимо меня, входили француженка Карлин Серф де Дадзили, бывший редактор модного журнала Elle и новая любимица Анны; Полли Меллен, старожил со времен легендарной Дианы Вриланд; и немка Дженни Кэпитейн, в прошлом модель, присутствующая на некоторых фривольных фотографиях Хельмута Ньютона (на одной из них она позирует в чем мать родила, если не считать ошейника). Теперь она отвечала за рынок «молодых дизайнеров». Залом аксессуаров железной рукой управляла редактор Кэнди Праттс Прайс. Прежде Кэнди занималась оформлением витрин в универмаге Bloomingdale и под руководством директора моды Кэла Руттенштайна продвигала молодые таланты. Филлис Позник была исполнительным редактором моды и координировала работу редакции, стараясь, чтобы всем нам жилось легче. В то время она не участвовала в фотосессиях, но позже стала работать над созданием образов для рубрики «Красота».

Лори Шехтер, которую Анна переманила из журнала New York, отвечала за фотосъемки для «передовиц» с новостями и сплетнями. Эта идея полностью принадлежала Анне, и она упорно работала над ее воплощением, стараясь насытить страницы интересными репортажами, закулисными фотографиями, эксклюзивными снимками симпатичных девушек, модниц и завсегдатаев ключевых вечеринок. При помощи Vogue Анна создавала собственную модель светского общества, в центре которого блистала it-girl.

Мое первое задание для американского Vogue было связано с белой рубашкой. У меня было всего полтора дня на то, чтобы придумать концецию; в Англии на это обычно уходил месяц.

– Про что будет твоя первая история? – спросила Анна.

Слегка запаниковав, я ответила:

– Э-э, про белые рубашки.

(За полтора года я не видела ни одной модной коллекции, если не считать Кельвина.) Не успела я и глазом моргнуть, как передо мной выстроились ряды вешалок с однотипными белыми рубашками. Я разнообразила их аксессуарами в виде сотен маленьких крестиков, очень деликатных и очень в моем вкусе – то, что в наши дни политкорректности недопустимо, поскольку любая религиозная символика в Vogue под запретом.

Перед каждой съемкой устраивалось совещание. Редактор приходил с полароидными снимками одежды и с трепетом раскладывал их на столе, за которым восседали Анна, всесильный мистер Либерман, арт-директор Дерек Анлесс и иногда – назначенный фотограф, которого следовало посвятить в тонкости замысла. Я хотела провести фотосессию на улице, при естественном освещении, и предложила сделать это в Хэмптоне неподалеку от дома Патрика Демаршелье, который и должен был фотографировать. Но у мистера Либермана были другие соображения.

– Я считаю, что надо снять этих шестерых девушек в студии. Тогда качество освещения будет гарантировано.

Я опешила. Мне даже в голову не приходило фотографировать эту историю как-то иначе, ведь я уже продумала все до мелочей. Но после совещания Анна сказала мне:

– Иди и снимай, как хочешь. Все будет хорошо. Не беспокойся. Нам просто нужно было выслушать мнение Алекса.

Мы провели фотосессию в точности так, как я задумала, и Анна пришла в восторг. Кстати, мистер Либерман тоже.

Мне казалось, что я целыми днями только и делаю, что снимаю, снимаю, снимаю. В британском Vogue у меня выходил один сюжет в месяц, и это считалось напряженным графиком. А тут, помимо фотосессий, еще шли бесконечные «прогоны» и встречи с маркетинговыми редакторами. Это был новый для меня опыт, потому что я никогда не работала и даже не консультировалась с маркетинговым редактором, который обязан знать все вещи из коллекции и вовремя доставлять их редакторам моды, не забывая о привлечении как можно большего числа спонсоров. Поскольку швейная промышленность в Америке – это грандиозная индустрия, от четкой работы маркетологов зависит очень многое.

Между мной и коллегами всегда возникало немало споров по поводу одежды для съемок. Слайды с дефиле последних коллекций циркулировали по редакциям, и мы должны были проставлять свои инициалы на образцах, которые хотели получить для фотосессий. Находясь за границей, мы бегали с одного показа на другой, а по ночам разбирали полароидные снимки приглянувшихся нарядов или разглядывали их под лупой на негативах.

Но, как бы мы ни старались, Карлин всегда все получала первой. Не помню ни одного исключения. Скажем, Маноло Бланик присылал для всех редакторов образцы обуви из своей последней коллекции. Но, как правило, они оказывались припрятанными в гардеробной Карлин. Когда мы выезжали на показы, она любила подшутить. У Полли Меллен была привычка заглядывать в чужие записи, и Карлин нарочно зарисовывала что-нибудь уродливое – например, цветастую купальную шапочку. Полли приходилось смириться.

Полли царствовала в журнале, когда им руководила Грейс Мирабелла, предшественница Анны, а свою карьеру в американском Vogue начала еще раньше. В шестидесятые и семидесятые годы она организовала памятные сессии с фотографом Ричардом Аведоном. Но фавориткой стала Карлин, и для Полли наступили нелегкие времена. Теперь ей приходилось доказывать свою актуальность и быть суперсовременной. Для этого она обвешивала моделей десятками наручных часов, как это уже лихо проделала Карлин, продвигая спортивный стиль во французском Elle. Или как теперь делала я, создавая «секси-образ» Наоми Кэмпбелл за рулем автомобиля в окружении далматинцев. Для меня это был шанс выделиться. Жиль Дюфур из Chanel присылал мне яркие фирменные пиджаки, которые первыми начали носить Анна и Карлин – и со временем я тоже стала их поклонницей (хотя для меня они были слишком смелыми), потому что, как и все, добивалась одобрения Анны и хотела ей соответствовать.

Между тем в фаворитки стремилась еще и Дженни Кэпитейн, которая старалась быть первой во всем. Впрочем, Карлин могла не беспокоиться насчет конкуренции – она уже получила все привилегии. Если из Парижа прибывала коллекция Аззедина, она сразу же исчезала в ее шкафах. Также Карлин была очень близким другом – хотя день на день не приходился – Андре Леона Талли, которого Анна назначила креативным директором.

Высоченный, огромный, внушительный, темнокожий – для человека такой мощи и стати, как Андре, можно подобрать массу эпитетов. Его невозможно представить просыпающимся в плохом настроении или помятым – он всегда безупречен. Некоторое время проработав в журнале Энди Уорхола Interview, он сделал себе имя в парижском филиале Women’s Wear Daily, затем стал личным помощником Дианы Вриланд в бытность ее директором Института костюма музея Метрополитен и, наконец, обосновался в Vogue. В последние годы жизни Вриланд он навещал ее и читал книги вслух.

Одинаково волевые и упрямые, Андре и Карлин были то неразлучны, то на ножах; то ворковали, уединившись в кабинете, а то вылетали оттуда, театрально хлопая дверями. На модных показах они часто спорили, дулись или объявляли друг другу бойкот. Если мне случалось сесть между ними, я чувствовала себя неуютно, будто над головой сгущались тучи.

Андре очень серьезно относился к своей роли посла Vogue. Он экстравагантно одевался и путешествовал по высшему разряду; приезжая в Париж на показы, он нередко переделывал интерьер своего номера в Ritz, дополняя его личными вещами, которые хранил в подвале отеля. Фотосессии Андре проводил редко, но если уж брался, они становились «гвоздем» номера, поскольку в них фигурировали только выдающиеся личности. Я помню, как он руководил съемками «звезд» вроде Мадонны; помню и обложку, для которой он героически пытался слепить из Иваны Трамп вторую Брижит Бардо. Его фигура неизменно возвышалась на всех модных показах, олицетворяя иерархию власти в Vogue. О степени влияния человека можно было судить по тому, насколько близко он сидел рядом с Анной. (Если ты на задворках – значит, не в фаворе.) Я часто подкидывала ему идеи, которые особенно хотела воплотить, и он преподносил их Анне. Именно он решал, во что мы должны одеться для особых мероприятий или вечеринок Vogue, и ему страшно не нравилось, что я постоянно ношу обувь на плоской подошве.

Андре всегда вплывал в редакцию с ворохом бумаг, в которых были перечислены самые важные и неотложные, по его мнению, материалы для публикации. Он докладывал Анне лично или, если был в отъезде, заваливал ее драматическими факсами, непременно написанными заглавными буквами и испещренными восклицательными знаками.

В те дни Анна почти никуда не ездила без Андре. Он был для нее ближе, чем муж, и их связь длилась намного дольше, чем большинство браков (особенно моих!). Именно ему на одном из совещаний пришла в голову идея «платья для красной дорожки», которая обернулась всеобщим помешательством – теперь все только и делают, что носятся вдоль этой дорожки, выслеживая «звезд». Андре даже приглашали сопровождать знаменитостей – Сильвестра Сталлоне, Сандру Бернхард и Рене Зельвегер – во время Парижских недель моды.

В 1995 году, когда Андре перебрался в Париж в качестве редактора Vogue с неограниченными полномочиями, я унаследовала его титул. Главная разница между ним как креативным директором и мною в той же должности заключалась в том, что я сначала общалась с другими редакторами, мы обсуждали их идеи с точки зрения стиля, а потом я докладывала Анне. Я была своего рода посредником, прислушивалась к мнениям коллег и в некоторых случаях утихомиривала их. Андре в этом смысле не баловал нас вниманием. Он разговаривал только с Анной, и уже она передавала его распоряжения остальным. Они вместе составляли списки гостей для вечеринок, которые устраивал для нее Карл в Париже; потом Андре относил их на утверждение Карлу, с которым они были особенно близки.

Иногда, посещая Европу, Андре и Анна делали короткую остановку в Лондоне, чтобы наверстать упущенное на последних вернисажах Брит-арта или встретиться с молодыми талантами вроде Александра Маккуина, которого им представила его муза Изабелла Блоу – бывшая ассистентка Анны в американском Vogue, а ныне заметная фигура в британской моде.

Анна обожала Андре. Я помню ее подарок на его пятидесятилетний юбилей, доставленный прямо на банкет в Chez Georges – любимый парижский ресторан американского Vogue. Это была огромная ярко-оранжевая коробка, перевязанная коричневыми лентами. В ней оказался велосипед Herms. Не думаю, чтобы его когда-нибудь оттуда доставали. Позже эту красоту снова упаковали и отгрузили в дом Андре в Нью-Йорке, где велосипед так и стоял в коробке, словно трофей.

Переезд Андре в Париж совпал с получением им солидного аванса для написания полной биографии Ива Сен-Лорана. К сожалению, дизайнер был не в лучшей форме, и пресса уже пестрела критическими отзывами. Некоторые рецензенты не стеснялись в выражениях и открыто говорили, что мэтр находится в глубоком творческом кризисе. Сьюзи Менкес из International Herald Tribune сравнила его коллекцию с ассортиментом дешевой сувенирной лавки в Каире. Анна, которая и так никогда не была фанаткой Сен-Лорана, начала потихоньку вытеснять его со страниц Vogue.

Для такой легенды парижской моды, как Ив, овации, которыми зрители стоя приветствовали его в финале дефиле, были само собой разумеющимися – и неважно, насколько удачным было шоу. Но теперь Анна упорно не двигалась с места, и, видя это, мы тоже были вынуждены сидеть. Этот молчаливый ряд упрямых американских редакторов, выбивающийся из толпы ликующих зрителей, вызвал скандал во французской прессе и ярость президента компании YSL Пьера Берже. Американский Vogue был вычеркнут из списка клиентов Ива Сен-Лорана, и Андре оказался в щекотливой ситуации. В результате книга о Сен-Лоране так и не была завершена – возможно, потому, что о великом кутюрье и так уже было немало написано, или Андре перекрыли доступ к информации. Как бы там ни было, публика вскоре забыла об этой вражде – тем более что эпицентр сплетен сместился в сторону Джорджио Армани, который выразил недовольство Cond Nast за недостаток внимания к его одежде.

Между тем в редакции принялись устанавливать стенды с утвержденными Анной полароидными снимками одежды для предстоящих фотосессий. Как-то раз я спросила у Габе: «Почему я не могу просто сказать Анне, что хочу снимать?» – и сразу же сообразила, насколько глупо звучит мой вопрос. Когда все было оформлено документально, невозможно было ничего протащить в кадр без ее ведома. Если только ты не Карлин, конечно. Закрепленные за ней «Полароиды» не имели ничего общего с тем, что она снимала. Или же она вообще обходила правила и требовала доставить нужную ей одежду непосредственно в студию, где работала.

Жаловаться Анне: «Она украла мое платье!» было бесполезно. Ответ был предсказуем: «Здесь вам не пансион благородных девиц. Разбирайтесь сами». Возможно, для непосвященных Vogue и оставался храмом моды и стиля, но временами очень напоминал девичий пансион с его истериками, слезами и интригами.