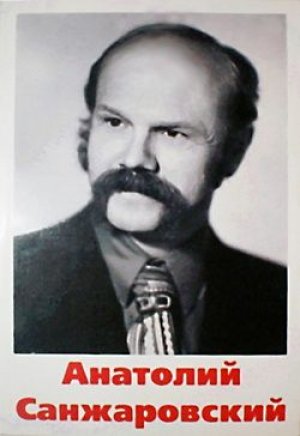

Сибирская роза Санжаровский Анатолий

«Завтра её унесут… И всё…»

Вспомнилось, какое множество перебыло днём у неё народу, и больная зависть взяла его в льдистые коготочки.

Он завидовал ей и мёртвой.

«Да-а, это бессмертная смерть… Mors immortalis!.. Бессмертная смерть!.. Борск словно с ума свинулся… Валят и валят… Толпы, толпы, толпы невпроход… — Ядовито подумалось: — А ко мне эти толпы привернут? Вряд ли… Высо-ковато подниматься… Как ни бился ты, точно лев, как ни гнул её к земле, а, простите, какая благодарность?… — Он пропаще покивал головой. — Вам, дорогой товарищ Кребс, обеспечена от отечества благодарность. Она преследует вас по пятам, но никогда вас не настигнет… За свою жизнь Тайга спасла полгорода. А что сделали лично вы, Кребс?… Quasi re bene gesta?…[81] Всё зыбко, всё как будто, как будто… И какое дело? Какой успех? Одна видимость… туманная… Тут, маэстро, надо посмотреть правде в глаза… В науку вас внесло в бабьем подоле. Иначе б вам в науку не прошмыгнуть: когда раздавали ум, вам в черепушку вовсе ничего не уронили. Соскочив с подола, вы схватились за кастет и всю оставшуюся жизнь шатались в науке этаким гоголем с кастетом. Летит какой молодой в ранние — остудить! Гнушаешься брать в соавторы — без соавтора ни на сантим вперёд! Она спасла полгороду жизнь… Но мы тоже не ударили в грязь кокосом. Полгороду испортили жизнь! Уравновесили. Фифти-фифти, квиты… Не зря профессорский хлеб с маслицем кушали, не зря… Профессорский кнутик мно-огих умнарей пришил на месте, мно-огих… Рессаndo promeremur…[82] Да нет, не грех. Это по-другому называется. Необходимость! Вырони я по оплошке кнутик — где бы теперь был? И кто бы я теперь был?… А кто дал мне кнутик? Хэх… Исполать тебе, деловое замужество! Без покойницы госпожи Кафедры кто бы я был? Плебейский работничек органов…[83] Так, замарашка… букашка… дурашка… макакашка… Всю жизнь протоптаться, проплясать у рогачиков… До блевотины изо дня в день с утра до вечера пялиться в гнилые бабьи лохматки — убийство!!! Но я счастливо обежал эту участь. Прикинулся умным валенком… наломал ё какие горы дровишек… Мда-с… Что было, то было… А душа всё равно просится в рай, да грехи мимо рая толкают… Теперь задача момента: красиво поставить заключительную точку. Уходить надо чисто, без помарок. Это значит, что lаtet anguis in herba.[84] Опа-асная… Кэнязя Расцветаева отпрыск. Расцветаев-младший… Виталь Владимирович. Молокососу только сорок, а он уже три года профэссор. Я в его годы скот в тайге пас да летал на побегушках у ветеринара, а он уже профэссор, чёрт его за хвост дёрни! Старший получил оттуда, от Боженьки, письмо, так младший пошёл заворачивать на грешнице земле. А ведь отогрел эту молодую змею я у себя на доброй груди. Ведь было… Доходил… Всё, отчирикал воробейка… Перепробовали всё, что могла медицина — без пользы. Тогда я старшему — кэнязю! — и вякни чисто из подсмеха про закавырцевскую травку: «Попробуем знахарских щец?» Не понял акадэмик профессорского юморка. Именно мой юморок навёл его на полный серьёз, он и бухни: «Рискнём!» Попробовали. Живёт соплюк! Но сам другим, в лице товарища Кребса, похоже, не желает давать жить. По просочившимся авторитетно-коридорным слухам, неделю назад закончил этот Виталик какие-то длинные эксперименты с участием борца. Результаты якобы умопомрачительные. Я сам видел, как прибегал он к Закавырцевой. Наверняк прошептались в мой адрес. Наверняк рядились, как покрасивей обложить меня красными флажками. А я не будь валенок, возьму и первый выброшу белый флажок? А? Не согрешишь — не покаешься… Наверняка разбежится Виталик разгребать мои завалы, выискивать кинется золотце там, где у меня всё шло на бой, гремело, валилось по графе «мусор». А я сам, первый, тыцну ему в своих завалах на золотишко закавырцевское? Сам себе не поднимешь борта,[85] дядя не разлетится. А уж кто-кто, а я-то лично по себе вывел истинную цену борцу! На себе испытал его чары целебные. Вот расскажи кому как кошмарнейший сон — не поверят. Скажут, врёт трухаль. Мол, не может такое насниться. Насниться такое, пожалуй, и не может, а в яви всё уже мною прожито… Вскоре после того разгромного антизакавырцевского заседания ка-ак же меня прикрутило… Всё! Откидывал ангелок лапоточки. Рак… Добрался кребс до Кребса. И вступило в голову: «Тебе уже ничего не страшно. Двух концов не бывать, а один вот он вот. Рискни, приложи к себе закавырцевскую методу… „Раскинул я хорошенько щупальца, рискнул. Уцелел. В обнимашку с борцом только и уплясал от верной смертули… И потом, во все остальные годы, как какой сбой — прикладывался к капелькам её… Через хохлаток добывал у самой у Таёжки. Борец снимал боли, нормализовал обмен, растил аппетит… Невпроворот чего может борец. Эффектная, незаменимая травулька… Тридцать лет не одною ли ею и держусь? Без этой травочки я б, раскидистый дубиньо, давно б не увял?… В одной ветхой книженции я вычитал, будто «всякий покойник вратарю царства небесного должен предъявить складень с изображением содеянного им при жизни“.

Думишка занятная. Будь такой вратарь и в самом деле, что б я ему предъявил? Что? Ну разве предъявишь то, что тридцать лет Таёжкины травы давали мне жизнь, давали силы, и я употреблял те силы лишь на то, чтоб бить саму же Таёжку? У Фили пили, Филю и колотили… Не подловатенько ли, сударь? Не дай она мне трав, я б ещё когда навсегда затих и навсегда кончились бы её мучения… Её больше нет… Так она и не выскочила из-под моей дуги… Но без неё, парадокс, нет жизни и мне. Без неё к чему мне моя жизнь? Без неё я примру, как муха в первый холод… Её больше нет… Оттуда ничего её не пришлют мне на рецензирование…

В эти тридцать лет я не только в рецензиях, но и на всех борских перекрестках мешал борец и Таёжку с грязью. Увы, барса за хвост не берут! Взяв же, не отпускают до победного. Иначе что я, монументальная пустота, мог делать? Подсади Таёжку на трон, а сам иди по Сибири с рукой? Пока ещё не родилась та курочка, чтоб не рвалась на насест повыше…

В последней рецензии, может, я расчирикал бы всю правду о борце, о её чудо-методе, угни она свою гордыньку хоть на срезанный ноготочек, подкорись хоть для вида, яви хоть бледный намёк на почтительность. Ты яви из милости хоть малое расположеньице, и разве я без понятий, разве не помягчел бы, как ягодка на солнушке?

Нет, как я и ожидал, не явила… Ну и парочка ж мы с нею… Она — задериха, я — неспустиха… Ну, что ж… У Кребса память прочная. Он может продлить срок своей немилости, и он продлил…

И зачем всё это? Зачем?

Обидела, видите. В соавторы не взяла. Подумаешь! Пережил я эту трагедь, не умер. Что соавторство! Если честно, какую взятку она мне дала! Тридцать лет жизни поднесла на блюдечке с каемочкой! И о каком соавторстве мог я думать? Тридцать лишних лет жизни ни в какие гонорары за соавторство не впихнёшь. Да, не впихнёшь!..

А между тем дельце повернулось… Остаюсь я совсем один. Горе одинокому… Ни роду ни плоду… Я должен прорываться к тем толпам, что в её доме толкутся. Надо вовремя перепорхнуть к большинству. Сама судьба подаёт удачнейший повод. Похороны! О покойниках хорошо или ничего!.. Зачем же ничего? Я согласен на… Я согласен почти на хорошо. Вот и распою… Начну… А как начать?… Люди! Вот перед вами остепенённый профэссорством ночной тать? Не пойдёть… Очень-то себя топтать негоже. Но легохонько побить себя на народе, простучать себе грудинку нелишне. Для убедительности… А любопытно, почему я, таёжная дуря-буря… Почему меня никто не осмелился и разу потрепать? Испугались, попадёт на веники? Профэс-сорской убоялись бирки? А показать задний угол хоть раз стоило и время от времени потом повторять для профилактики. За одного ж битого двух небитых дают, да и то не берут…»

30

Пятые кряду сутки рёвом ревела чёрная пурга, и особенно неистощимо-горько плакала она впристон в последнее утро, в похороны, — отпевала Таисию Викторовну.

Уже в трёх шагах всё было ночь.

Эта чёрная сумятица в руку была Кребсу.

Короткотелый, тушеватый, носастый, во всём чёрном, одновременно похожий и на врона, и на рака, он, подпираясь палками — в каждой руке чернело по палке, — трудно тащился обочь похорон, в отдальке, так что похоронники ег не видели.

Чтоб острей рассмотреть, он нетерпяче заскакивал сзади то с одной стороны, то с другой — кружил по дуге будто коршун, гнавшийся за добычей. Временами он исподлобья кидал летучие, боязкие взгляды в тех, кто шёл за гробом — покойницу несли на руках, — но на сам гроб не решался поднять глаза. Однажды ненароком все же глянул — весь гроб был в белых замерзших цветах.

«Ты требовала, minibus date lilia plenis»![86] И ты получила…»

Какое-то время Кребс брёл рядом со всеми, и никто не обратил на него внимания.

«Меня здесь не знает ни одна душа», — подумалось успокоенно, и больше он не стал прятаться за чёрные лохмы пурги, а пошёл в толпе, приворачивая ближе к старушке вопленице, ладясь ясно слышать каждое её слово:

- — Как на сем да на белом свету

- Одно красно пеке солнышко,

- Един живет желаньицо.

- Ой, не дай да Боже, Господи,

- Земли-матушки — без пахаря,

- Расти девушке без матушки.

- Ветры виют потихошеньку,

- Ан приходит холоднешенько

- Сиротинкам, красным девушкам.

- Ты пожалуй, моя матушка,

- К горе-горькой сиротиночке,

- Ко позяблой семьяниночке

- Во любимое гостебище;[87]

- У дверей стоят придвернички,

- У ворот да приворотнички,

- По дорожке — стережатыи,

- По пути да бережатыи.

- Дубовы столы поставлены,

- Яства сахарны наношены,

- Хоть не сахарнии — сиротскии.

- Ты когда придешь-посулишься:

- По весне то ли по красной,

- Аль по летушку по теплому,

- Аль по осени протяжной,

- Аль по зимушке холодной?

- Не могу, бедна горюшица,

- Пораскликать, поразговорать

- Я родитель, свою матушку;

- Знать, убралось-упокоилось,

- Тепловито мое солнышко,

- Во погреба да во глубокии,

- За лесушка за темныи,

- За горы за высокии,

- Заросла да заколодила

- Путь-дороженька широкая

- К тепловиту красну солнышку.

- Вот пройдет зима холодная

- И настанет весна красная,

- Разольются быстры реченьки,

- Налетят да птички-ластушки,

- Серы — малые загозочки;[88]

- Запашут пахарьки в чистых полях,

- Затрубят пастушки в зеленых лугах,

- Засекут секарки во темных лесах;

- От тебя же, красно солнышко,

- Не придет вестка-грамотка

- К горе горькой красной девушке.

- Не сплывать, знать, синю камышку поверх воды,

- Не вырастывать на камешке муравой траве —

- Не бывать в живых родимой моей матушке.

- Как во эту пору-времечко

- Без тебя, да красно солнышко,

- Развилося, разорилося

- Наше вито тепло гнездышко;

- Все столбы да пошатилися,

- Все тынишки раскатилися;

- Нонь не знаю я, не ведаю,

- Мне куда да прикачнутися,

- Сиротинке горе горькоей…

Плач показался Кребсу странным.

Конечно, думал он, «причет сам на ум течёт». Но почему же натекло именно всё это? Почему старуха обращается к покойнице как к матери родной?

Тут, пожалуй… Наверное, все эта толпы, туго залившие улицу, отвела в свой час от смерти покойница, и теперь все эти спасёнки и спасёныши считают себя её детьми, осиротевшими без неё…

Кребсу не нравится такой ход его мыслей. Он зло кидает глаза по сторонам, ища чем другим занять себя, и пристывает на тех, кто нёс гроб.

Возглавие несли Расцветаев-младший и Лариса.

«Какое-то наваждение… Девица тащит гроб! — Его шевельнуло желание подбежать заменить её — гляди, зачтётся в актив! — но тут же это насмешливое желание и сгасло. — Еле несёшь свои пустые палки. А то… Ещё придавит… Ноша не по плечу…»

Не в примету, потихоньку он узнаёт, что эта девица-ух московская внучка Закавырцевой, без пяти минут «врачея по-женски».

Кребс ловит себя на том, что не может отвести ревнистых глаз от лица Ларисы. Вылитая в молодости Таёжка!

«Одна Таёжка ушла, другая на смену пришла… Жизнь мимо катится колесом. Катится, не спросясь на то нашего высочайшего соизволения…»

Избоку недвижно пялится он на Ларису и ухватывает, что та по временам взглядывает на Расцветаева, Расцветаев на неё.

Из разговора их кручинных глаз он вывел, что эту пару свела не только одна на двоих беда — смерть Таёжки.

«Таёжки через час вовсе не будет. У них развязаны руки… Вилка в возрасте божественная… Не то что у меня с Таёжкой тогда… Гм… Хулио за улио, пчёлы были, а меду так и не нанесли?… Вот в таком составе… Конечно, если у меня с Таёжкой так ничем всё и кончилось, то это вовсе не гарантия, что и у них обломится тем же… Интересно, что это за водевильный альянс Наука — Знахарство? Что у них общего? Разве что деревянный тулупчик? Но через час… Братание Науки и Знахарства чревато… Оно потащит назад, в старь, на дерево, в пещеру, в глушь прошлого, когда лечили шаманы, хилеры, бабушки-знахарочки… Были… гм… Были и Гиппократ, и Сенека, и Авиценна…»

Мысли перепутались.

«При чём тут Сенека?»

Кребс плюнул и пополз из толпы немного продохнуть.

В толпе было затишно, покойно, и только отслоился, отлип он от толпы, как его едва не срезало с ног дурным толчком ветра. Еле устоял, переломившись в поясе надвое.

На кладбище Кребс держался одинцом, чёрным пенёчком кис в сторонке. Ждал…

Вот отревут дуринушкой старухи, отговорят-отхнычут, вот отпоёт своё Расцветаев, а там и Кребс обозначится. Вклеит своё, сообразуясь с правилами момента, словцо, в меру печальное, в меру похвальное, в меру осторожно покаянное.

Мысль о покаянии навела ему на лицо вялую усмешку:

«Покаянную голову меч не сёк: или меч тупой, или голова чугунная…»

Он, лично он подведёт черту. Выступит итогово, последним, как бывало всю жизнь на собраниях. Последнее слово за ним!

Что говорили старухи, его не интересовало.

И лишь когда заговорил Расцветаев, Кребс, понуро бычась в землю, полез в толпу, поближе. Хочешь не хочешь, а надо…

— Товарищи! — громко, как топором рубил, сказал Расцветаев. — Вслед за вами я только могу повторить: если бы не Таисия Викторовна, я бы сейчас здесь не стоял, а давно, лет ещё с двадцать назад, прел бы в сырь земле…

Толпа сражённо надставила ухо.

— Да! Да!.. После школы мне было без разницы, где дальше учиться. Отец мой был ректором медицинского института. Учиться у него в меде я счёл неудобным и пошёл в политехнический. Учился я неважнец, с тройки перебивался… С тройки с плюсом перебивался на тройку с минусом. Меня запросто могли выгнать, но не выгоняли. Сынок академика!

Беды гонялись за мной табунами. И кой-какие настигали. Ещё в школьные годы меня выходила одна бабушка. Потом беда покрепче придавила меня. Это случилось позже, на втором курсе института. Отец поднял на ноги всю учёную медицину Борска. Да что толку с этого подъёма? Спала б уж дальше… Вы все лучше меня знаете… вкусили от её сладенького пирожка. Пока она многовато трещит, как старая телега, о своих победах. Но у неё часто и густо язык заваливается за щёку, когда нужно серьёзно помочь человеку. Дни мои отгорали. И тогда отец, академик медицины, через подставных лиц стал добывать у Таисии Викторовны травушку. Отважиться ему на такой шаг было нелегко… Было это уже после одного чёрного громкого заседания…

То заседание провели в Борске в середине пятидесятых.

Заседание подлое. Грязное. Оно отлучило Таисию Викторовну от серьёзной медицины, выгнало её из онкодиспансера, навечно припечатало ей ярлык Борчиха.[89] И всё это за то, что Таисия Викторовна оказалась гадким утёнком. Не доложивши с реверансами борским именитым мужам от медицины о своем методе, двинулась она в Москву. Минздрав обласкал её, приветил, дал добро. А Борск вознегодовал. Напал на него бзык. Звонить-де звони по своей Москве, но зачем было регистрировать свою заявку на изобретение? Теперь же у неё не отнять изобретение. Дае нельзя примкнуть, вмазаться в соавторы, чтоб потом и вовсе оттереть её в сторону, вовсе выхерить её саму. Но, как верно заметил сатирик, «от изобретателя требуется одно — изобретать. Остальное сделают соавторы». И один такой смельчак в кавычках отыскался. Был он сам не свой до чужого. Это профэссор Кребс.

Расцветаев произнёс именно так, профэссор, с томким кребсовским прононсом. Все вокруг осудительно закивали головами, заоглядывались, как бы догадываясь, что Кребс здесь, и ища его.

Неожиданно услышав про себя такое, Кребс, к своему удивлению, обмяк, трусовато угнул голову и, пряча мороженые, бессовестные, глаза, тихошенько вжался между крупными старухами, как клоп между подушками.

— Напролом ломил Кребс в соавторы, — продолжал Расцветаев. — Ему вежливо сделали асаже, осадили. Кребс и всплыви на дыбки. Какая-то букашка щёлкнула по носу самого профэссора! Профэссор и подыми войну, выстави против беззащитного одинокого практического врача всю элиту, всю учёную рать Борска!

Все эти кребсы, нудлеры, шуткевичи, сладкопевцевы, желтоглазые перехватовы, перелётовы, колотушкины основательно запутали отца, и он, сбитый с толку, потянул на заседании кребсову сторону. А за ним, за отцом, было окончательное слово. А ведь в его силе было отжать элитку. Он мог одним словом вознести Таисию Викторовну, да не вознёс. Заосторожничал на всякий случай… Он ничего худого не сказал о ней, лишь мягко, отечески подал ей совет пока не лечить борцом — сперва прощупай его на животных. Всё-де ладь по науке… Вот так ласково, интеллигентно было убито великое дело. Ведь Таисия Викторовна, выходив уже изрядно страдаликов, не могла впутаться в пустопорожние эксперименты с мышкама-блошками. Да свяжись с опытами, она увязла б в них, и мно-огие, кто сейчас здесь, давно б уже не жили. Ну зачем ей было терять время на галочки?

Повторяю, по злой иронии судьбы уже после того жестокого заседания отец через подставных лиц стал искать поддержки у Таисии Викторовны. И нашёл. Отец всегда это помнил. Интуитивно он всегда верил Таисии Викторовне. Первым в этой цепочке героем был сам Кребс. Острей и точней Кребса никто тогда ещё не сложил доподлинную цену борцу, доподлинную цену закавырцевскому методу.

На травушке я и воспрял.

А что же отец? Отец колебался, всё не решался сказать Правду о борце своему уютному окружению, этому всем известному театру карликов… Так и не отважился открыто стать на сторону Таисии Викторовны.

И слишком поздно — тогда отец уже тяжело болел, не работал в институте — он так сказал мне сквозь повинные слёзы:

«С моего молчаливого согласия злые люди топчут, убивают каждодневно величайшего человека. Ты понимаешь, о ком я… Ты обязан ей жизнью… Я ухожу… Уже ничем… ни мой Бог я не могу ей помочь… Я не могу поправить свою ошибку. За меня это сделай ты, сын мой… Сними с меня грязное пятно… Не лови греха на душу… Пробей эту… Затяни эту жестокую брешь… иначе на конце концов корабль наш потонет… Из тебя не вытесать путного инженерика. Бросай политехнический. В тебе, чую, сижу я. Ты пока об этом не догадываешься… не занимался ещё медициной, а займешься — убедишься. Я тебе уже не китайская стена, давай в мед. Запрягайся, сыну, во все оглобельки… займись борцом… Докажи по всей науке, что достоин борец куда лучшей участи… что Таисии Викторовне след целовать руки, а не бить по ним… Не би-ить…»

Через три дня отец умер. Я пошёл в медицинский… Уже профессор… Пока учился, пока защищался, пока опытничал — слились долгие годы. И все эти годы Таисию Викторовну били, били, били, но заступиться я не мог. Без научно выверенных, без отглаженных фактов какой я борец?

Учёный Борск отпрянул от неё, как от чумы.

Она стучалась во все души. Кланялась, молила: возьмите всё моё в свою копилку, перепроверьте, дайте ход. Но что-то брать, чему-то давать ход наука не спешила. У нас уж так… Если допекает кто со стороны, чужак — сторожкие ушки а-ап топориком. А кто такой? А почему у себя не прорывается? И наводится мост с теми, кто его знает. Конечно, по работе с борцом Кребс лучше всех знал Таисию Викторовну. Потому всё её отовсюду пересылалось именно ему на отзыв, на разбор.

Чёрный сомкнулся круг. Выручку, честное, горячее сердце, готовое поддержать, искала она по всей стране, а её участь решал, потешаясь, завистный, злоковарный, пустой дурёка из соседнего дома!.. Из последних проходимец!..

Кребс не стерпел. Это слишком!

— Да как вы смеете оскорблять, мальчишка?! — на нервах взвизгнул Кребс, высунувшись из своего укрытия меж старухами.

Все поворотились к нему с гневными лицами.

Близко стоявшие стали ужиматься от него.

— Вас уже правда оскорбляет? — отрывисто, чуже бросил Расцветаев. — Вы вломились в науку как грабитель, напакостили в ней преизрядно. Своими пасквилями вы убили…

— Ложь! — захлёбисто перебил Кребс. — Несчастный случай!

— Увы… Таисия Викторовна всю жизнь сама чистила крышу своего дома. И ни разу не то что… Да ведаете ли вы, что у неё в кулаке был смятый в ком листок из вашего последнего разгрома? Штатный убийца в рассрочку…

— Слушайте! Ну что вы мне ни с чего вешаете эту лапшу? — Кребс выдернулся из редеющей вокруг него толпы и окружкой, по-за спинами, живо-два засеменил к Расцветаеву вприскочку.

31

Через несколько мгновений Кребс суматошно выпнулся позади Расцветаева и Ларисы, стояли рядом. В тесный простор между ними он горячечно впихнул своё лицо и почти глаза в глаза столкнулся с Таисией Викторовной.

О Боже! Ему помстилось, была она жива.

Таисия Викторовна приподнялась, устало и укоризненно толкнула Кребса перстом в лоб, и он, в диком страхе, безмолвно рачась по комковатой горке земли, вынутой из ямы, вместе с задубелыми грудками глины ссыпался в могилу.

Как он падал — никто не видел, никто не слышал, и чёрная пурга тут же навспех бело, как саваном, прикрыла его.

Он умер сразу, без шума, едва успев свернуть себя в могильном уголке в ком.

Узнай про свою скорую смерть, он не поверил бы, как не верил Червякову.[90] «Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он (Червяков. — А.С.) лёг на диван и… помер». Разве так скоро можно? — сомневался когда-то Кребс. Оказывается, можно ещё во много раз быстрей.

А между тем Расцветаев всё разыскивал глазами Кребса в народе и, не найдя, сожалеюще подумал, что тот вообще ушёл.

— Досадно, дорогие, что не высказал я ему всей правды в глаза. Ушёл… А правда в том… треть жизни!.. — Расцветаев вскинул палец, — лучшие годы сгубил он на то — потолок низости! — чтоб не пустить вперёд себя Таисию Викторовну. Одно время он даже считал её своей ученицей, хотя и учились они в институте вместе… Не пропустил её, так и сам ни на шаг не пробился без неё вперёд… В своих разносах Кребс выдавал её метод за знахарство. Какое ж тут, извините, знахарство? Какая ж Таисия Викторовна знахарка? Да она ж из врачебной династии, которой без малого вот уже сто лет! И все эти годы Закавырцевы служили у нас в Борске!

Мне подпало откопать в библиотеке старый журнал. И там в разделе «Памяти врачебных деятелей Сибири» набежал я на некролог о родоначальнике закавырцевской династии. Я переписал. Прочитаю вам…

«Доктор Закавырцев Александр Ефимович окончил медфак Казанского университета в 1893 году и по окончании его был ординатором терапевтической клиники того же университета, а затем два года врачом на уральских заводах.

Службу в городе Борске начал в 1897 году, где и проработал до дня своей смерти в 1920 году. Первые годы своей службы Александр Ефимович проводит старшим врачом борской городской больницы ведомства общественного призрения. Несмотря на то, что эта больница служила в то же время госпитальными клиниками университета, она представляла собой типичное для того времени так называемое «богоугодное заведение».

Грязь, теснота, отсутствие инвентаря и белья, плохое питание больных и прочее и прочее были отличительными чертами этого, с позволения сказать, лечебного заведения. Вместе с заведующими клиниками профессорами Александр Ефимович положил много труда для возможного улучшения состояния больницы, которая помимо всего играла ещё огромную роль в жизни беднейшего населения города и окрестного крестьянства.

В 1906 году Александр Ефимович делается директором и преподавателем вновь открывшейся в Борске акушерско-фельдшерской школы, которая вскоре же его трудами становится одной из лучших среди учреждений этого типа как по оборудованию, так и по качеству выпускаемых из нее медицинских работников. Окончившие борскую школу нарасхват приглашаются на службу в различные места Сибири.

Эту должность Александр Ефимович сохраняет до своей смерти. Кроме прямых служебных обязанностей он все время состоит бесплатным врачом детских приютов. Прекрасный практический врач, отличавшийся крайней отзывчивостью, Александр Ефимович никогда не отказывал в помощи бедному населению города, был всегда бессребреником и умер бедняком, не оставив семье никакого имущества. Скончался он от крупозного воспаления лёгких в марте 1920 года».

Сворачивая тетрадь с записью в трубочку и пряча её в карман, Расцветаев перенёс глубоко благодарные глаза на белую возвышенку, поднимавшуюся сразу за гробом с телом покойной. И все потянули пронзающе-печальные взгляды в сторону, куда смотрел Расцветаев — на закавырцевские холмы, где в ряд покоились Александр Ефимович, Николай Александрович, Георгий Николаевич. Все три холма забило снегом и бело слило в один, высокий, прочный.

От отца Расцветаев перешёл к сыну, к Николаю Александровичу. Рентгенолог, он первый в Борске облучал онкологических больных. Проверял дозы облучения.

— Николай Александрович, Таисия Викторовна, дочь Людмила окончили один и тот же в Борске мединститут. Сейчас Людмила работает в Москве. Там же, в столице, во Втором медицинском имени Сеченова учится и внучка Таисии Викторовны, — Расцветаев тронул Ларису за локоть. — Четыре поколения врачей! И каких врачей! Воителей! А Кребс талдычил о каком-то знахарстве. То, над чем сушат умы учёные сейчас, покоенка Воительница ещё тридцать лет назад де-ла-ла! И делала прекрасно! Она не противопоставляла народную медицину научной. Напротив, свивала обе ниточки в одну. Как проще. Как лучше. Как надёжней! А у неё грозились отнять диплом врача! Мол, знахарство всё это! Представляете?!.. Её борец обрывал клешни, вершил главное: дальше рак не пойдёт, не на чем идти, он изолирован от «общества», от остального тела. Остаётся хирургу только выщелкнуть саму отпалую опухоль.

Повернёмся к статистике. Статистика — это такая до тошноты любознательная бабёшка, интересы которой не выбегают за границы пяти лет. Пять лет — пока всё, что может подарить человеку после операции научная медицина. Скромненько, архискромненько… А Таисия Викторовна на пятаки и не смотрела. Десять, пятнадцать, двадцать — вот её козыри! Не баран чихал, как она говаривала. Официальная медицина путём не может и первую стадию одолеть, а покойная брала третью. Так что народный опыт ой как мы обязаны беречь…

Надо предельно уважительно вникать в каждую разумную мысль, которая выскакивает в ходе эксперимента, во время работы. И выявись в этой мысли или в начинании хоть три процента выигрыша, то и тут их необходимо рьяно поддерживать, зорко охранять от нападок чумовых высокопоставленных чинодралов. Они ж ради своей корысти готовы уничтожить великое дело практического врача!

Должно печься и о трёх процентах, а у нас стало в строку девяносто четыре! — Расцветаев торжественно вознёс указательный палец. — Я доказал сногсшибательную цифру. Девяносто четыре! Только вдумайтесь… Несвалимый успех дали мои научные эксперименты с борцом. Так… Даже не верится, что он так сильно изводит метастазы… И разве мы не обязаны постоять за свои девяносто четыре победы? Будьте уверены, в лечение народа мы внесём свой борский опыт врачевания. Не могу не привести крупного учёного Томилина:

«Мы должны быть безмерно благодарны народу за то, что он сохранил для нас этот драгоценный опыт врачевания… Фитотерапии и другим методам народной медицины несомненно принадлежит богатое будущее».

Вчера я только что из Москвы. У нас в Борске открывается первый в стране институт народной медицины. Я его директор… Утвердили… У меня в кармане штатное расписание, печать. Но нет пока ни одного сотрудника. Правда, Лариса Владимировна, — Расцветаев обратил на Ларису долгий, значительный взгляд, — пообещала распределиться к нам. Под номером два я авансом внёс её уже в свой список. Для нас она золотой самородок. Она единственная продолжительное время видела Таисию Викторовну в работе, помогала ей. И институт начнётся с того, что примется ладить в широкую практику опыт Таисии Викторовны.

Расцветаев немного помолчал и подумал вслух:

— А разве не доспело побеспокоиться, чтоб нашему институту присвоили дорогое имя Таисии Викторовны, Великой Воительницы?

Гроб опустили, но он не стал ровно. Кособочился.

Недоумение, библейский страх затянули лица старух, наготовившихся бросить на гроб по горсти мёрзлой земли.

«Что это? — помертвело пытали глаза у глаз. — Что?»

Гроб снова достали. Поставили на бережку.

Расцветаев, самый молодой, самый протористый из мужчин, спрыгнул в яму. Кувырк рукой в творожистый бугоришко в углу — вроде ондатровый воротник. Дёрг, дёрг — за ондатрой выдернул целого Кребса.

Мёртвого, уже отжитого.

Расцветаева так и одело морозом.

Охнув, он, поражённый, выронил ондатру и оторопело запятился.

— Что там такое? Что? — тревожно спросило разом несколько голосов.

Уперевшись спиной в поперечную короткую стену, Расцветаев остановился и, словно отнятый от языка, в растерянности поднял руку, молча указывая на Кребса.

Весь народ сбило, туго сбило за плечами Расцветаева, откуда лучше было видать Кребса. Кребс покинуто сидел в углу, уткнувши лицо в колени. Казалось, ему было холодно, он свился в калачик, напахнув на голову воротник. Шапка, распято раскинув уши-руки, недвижно и опрокинуто лежала у ног и безучастно собирала уже не тающий сыпкий, упругий снег.

Застывшие в недоумении взоры приварило к Кребсу.

«Эвва!.. — размыто подумалось Расцветаеву. — Наш подстрел везде подспел. Обогнал… Первый прибежал. Встречает мастеровито. С первой минуты и там продолжает ей солить. Подпихнул первую свинью. Экий пачкунишко!.. Экий злотврец!.. Лукавомудрый волчара…»

Кто-то тихонько подумал вслух:

— Может, позвать скорую?… Чтоб забрали этого злоныру в морг?…

И тут же сам себе ответил:

— Вот ещё невидаль! С кладбища трупы таскать… Хотя… Почему не отвезть?

И снова стало тихо.

— Тю-ю!.. — наконец подломив тишину, осудительно сказала одна старуха, плеснув обеими руками на Кребса. — Лихостной да злохитростный чо… Своей ходкой прибёг в глинский садик,[91] ухватил чужу вотчинку. Дума, яго и будя…Жил как нелюдь и помер как непокойник…

— Ну-к, Виталь Владимыч, — отвердело поддержала другая. — А ну-к вымахнить, качнить оттедева, из земляночки, эту похабну, тоскливу козлину. Грому на него нету! Ить не для него… Для мамушки Таись Викторны стелили горьку пухову постелюшку…

И возрос свежий печальный холмок.

«Что мы сделали, россияне? Кого погребли?»

Мало-помалу пурга пошла опадать.

Впервые за долгие пять дней проглянули сквозь тучи голубые оконца неба.

В Борске ждали солнца.

1985–1986

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Жизнь невероятней любого вымысла.

Эту общеизвестную истину лишний раз подтверждает роман Анатолия Санжаровского «Сибирская роза».

Неспециалист, прочитав его, может искренне поверить, что это научная фантастика. Но, увы… Этот роман — выхваченный из жизни горячий кусок действительности наших дней.

Всё это было. Всё это есть.

К счастью и к величайшему сожалению.

К счастью потому, что мы долгие годы знали прототипа главной героини. Это врач-онколог. Окончила мединститут. В лечении широко применяа траву борец. Она не ошиблась в борце. Недавно научно подтверждены его весьма высокие антираковые возможности.

В экспериментах получен положительный эффект, более чем на 90 процентов прекращающий процесс метастазирования у подопытных животных. Весьма оптимистически можно смотреть на то, что скоро будет сделан ещё один верный шаг в лечении рака.

Смотреть никому не возбраняется, да…

Не один десяток лет врач помогала больным, но, к глубокому сожалению, чинуши, бюрократы, злопыхатели, облачённые властью, так и не дали ей провести обстоятельные, честные клинические испытания борца.

Во всём мире бьются над проблемой рака и учёные, и практические врачи, такие, как героиня романа. Автор убедительно показал её жизнь-поиск, с глубоким знанием конкретного дела нарисовал твёрдой рукой её мужественный, цельный характер в развитии.

При всей драматичности ситуации роман дышит верой в победу добра.

Так оно и будет.

Доктор медицинских наук

Фёдор Ромашов

Кандидат биологических наук

Геннадий Свиридонов

ОТ АВТОРА

Роман Сибирская роза» — это слёзы России.

Миллионы и миллионы людей умирают от рака. А что же медицина?

Не дремлет. Борется.

Одни в медицине борются с раком.

Другие в медицине — все при деле! — борются с теми, кто борется с раком.

Это не каламбур. Это горькая правда.

Главная моя героиня не вымысел. Жила в Сибири женщина. Врач-онколог. Тридцать лет лечила от рака и тех больных, которых не смогли вылечить онкологические центры Москвы, Сибири. Ещё в молодости «вышла» она на борец. Минздрав принял от неё заявку на изобретение, утвердил инструкцию клинических испытаний борца, но испытания так и не были проведены.

Известно решение ЮНЕСКО. Тому, кто даст человечеству избавление от рака, в полный рост отольют золотой памятник. При жизни.

Завистники, обременённые титулами академиков, профессоров, всячески ей мешали. По Менделееву, «пигмеи вязали великана». Ей, дипломированному онкологу из врачебной династии со 140-летним стажем, прилепили прозвище знахарки и жестоко шельмовали, издевались над ней, грозились отнять диплом врача. Воистину, «не пора ли защищать науку от тех, кто защитил диссертацию?» А она спасла жизни сотням человек. Она шла по верному пути. Хотя борец клинически так и не испытан, она всё же многим успела помочь. А в 1985 году один сибирский профессор закончил официальные опыты на животных и доказал, что борец поражает метастазы на 94 процента. Успех фантастический. И всё это из жизни.

Уже после смерти этой Великой Воительницы, в конце прошлого века, Государственный комитет по делам изобретений и открытий выдал на её имя авторское свидетельство № 1450164 на изобретение «Способ получения препарата, обладающего противоопухолевой активностью». Позже Комитет выдал и патент № 1801255 на её способ лечения злокачественных новообразований. По завещанию, патент получила дочь Людмила, мудрая и неистовая продолжательница Дела своей Матери.

Люди научатся лечить рак, как насморк, и мой роман — грустный правдивый рассказ про то, как трудно, как грязно, как жестоко шло человечество к этому.

Мы не можем отмахиваться от опыта народа. Разве можно чем-то заменить опыт народа?

Я решил показать свой роман прежде всего специалистам, известным учёным — доктору медицинских наук, профессору Российского университета дружбы народов Фёдору Николаевичу Ромашову и кандидату биологических наук Геннадию Михайловичу Свиридонову.

Геннадий Михайлович лично знал долгое время Великую сибирскую искусницу, помогал ей в работе, защищал её перед отъявленными местными и московскими чинохватами. Честнейший человек, талантливейший учёный, ему самому приходилось круто. Скудоумные учёные рвачи вечно давили на него со всех сторон. Таланту на Руси никогда легко не бывает.

Как ни трудно работалось Геннадию Михайловичу, но он всегда находил силы для защиты искусницы, впоследствии послужившей прототипом литературной героини.

Тут надо сказать подробней, как появился этот роман.

Писательская судьба и раньше сводила меня с Геннадием Михайловичем.

Он сибиряк.

Это от него я узнал детективную историю про то, как неграмотная сибирская мудрая знахарка Блинова работала в начале прошлого века помощницей у парижского профессора в Сорбонне.

И стал я собирать материал про потомственную сибирскую знахарку из Сорбонны. Я бывал в тех местах в Сибири, где она родилась, где жила и работала.

Всё мне нравилось в захватывающей фантастической истории. И не хватало сущего пустяка. Встречи с самой знаменитой сибирячкой. Она была убита милиционером. Её приёмным сыном. Он считал, что она богата и требовал от неё денег…

Она взяла на воспитание полвагона ребятишек-сирот, вывезенных в блокаду из Ленинграда в Сибирь. Воспитывала, кормила, обихаживала экую ораву. Все ей были благодарны за спасение. А один решил и поживиться за её счёт. Это тот самый милиционер. Она спасла ему жизнь, вырастила до взрослости, а он только тем и отблагодарил, что сильно разгневался, когда узнал, что у неё не оказалось приличных денег, и в досаде ударил её пистолетом. Удар был смертельный.

— Значит, нужна встреча с самой Блиновой?

— Нужна.

— Будет. Только не с Блиновой, а с…

И вот тут-то Геннадий Михайлович свёл меня с мудрой старушкой, ставшей прообразом главной героини моего романа «Сибирская роза».

Ездил я в Сибирь от одного столичного журнала.

Роман не очерк, в неделю не напишешь. Отчёт по командировке я безбожно затянул на полтора года.

Редактор пригрозил судом взыскать с меня сто семьдесят рублей двадцать шесть копеек за командировку.

Вместо обещанной статьи о Блиновой «Знахарка из Сорбонны» я принёс ему свой роман «Сибирская роза».

И малая отечественная войнишка-сумятица приопала.

Фёдор Николаевич и Геннадий Михайлович написали послесловие к «Сибирской розе».

Рукопись была принята в издательстве «Молодая гвардия», где ещё в 1985 году вышел мой сборник художественных повестей «От чистого сердца». И «Сибирская роза» стояла в плане, готовилась к печати. Но книгой тогда, в 1990 году, так и не стала из-за перестроечного облома.

Анатолий САНЖАРОВСКИЙ