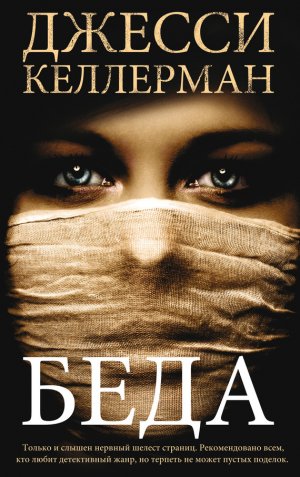

Беда Келлерман Джесси

— Кстати, насчет завтра. У меня прекрасная идея. — На слове «идея» она приоткрыла рот, показала язык и зубы. — Что скажешь, если мы… о-о! Похоже, ты не слишком заинтересован?

Он сказал:

— Мне пора проведать Ханну.

Молчание.

— Извини, — сказал он.

— Все в порядке. Абсолютно.

— Я бы куда охотнее провел день с тобой. Поверь. — Она молчала, и он поспешил добавить: — Честное слово.

— Нормально.

— Послушай…

— Джона Стэм, последнее ваше заявление я не считаю искренним.

— Правда, я бы хотел…

Она поглядела на него сверху вниз:

— Так сделай это.

— Ив…

— Тебя же не посадят в тюрьму, если ты не явишься туда.

— Это понятно.

— Ты свободный человек.

— Знаю.

— Со свободной волей.

— Я знаю, Ив.

— Хорошо. Раз ты знаешь, ты свободен сам принимать решения.

И она села, прислонясь к толю, закинув голову и глядя на звезды.

Снова молчание — более затяжное.

Он сказал:

— Я не могу их бросить.

Она слабо кивнула.

— Я обещал Джорджу.

— Конечно, — сказала она. — Долг зовет.

— Оставь это.

— Я не шучу, Джона Стэм. Многое меня в тебе восхищает — в том числе и то, как ты исполняешь приказы.

— Я не исполняю…

— Даже если ты сам их себе отдаешь, — закончила она свою мысль.

— Ив. — Он с трудом сел, потом приподнялся, упираясь в крышу коленями, заглянул ей в лицо. — Перестань.

— Что перестать?

— Я пообещал им, что приеду.

— Значит, пообещал. Определись, Джона Стэм: либо ты пообещал, тогда нечего придумывать отмазки для меня, или не совсем пообещал, тогда нечего придумывать отмазки для самого себя. В любом случае хватит блеять, противно!

Он смотрел на нее, добиваясь, чтобы Ив встретилась с ним взглядом. Не дождался, поднялся, закружил вокруг нее.

— По-любому завтра одиннадцатое сентября.

— Я в курсе.

— Что ты предлагаешь? Одиннадцатого сентября праздник устраивать неуместно.

— Я не собираюсь вечеринку устраивать.

— Мне было бы не по себе.

— Джона Стэм, ты пытаешься меня уверить, что до конца жизни будешь соблюдать в этот день траур?

— Да, — сказал он и огорчился, когда услышал, как агрессивно это прозвучало.

— Даже Славное Поколение забыло о Перл-Харборе. Ты же не воображаешь, что они до сих пор одеваются в этот день в черное? Мера, Джона Стэм, во всем хороша мера.

— Господи, я всего лишь спросил, что ты планировала.

Вот теперь Ив заглянула ему в глаза:

— Так тебя это все-таки интересует?

— Конечно, интересует…

— Отлично.

— Нет! Погоди! Я все равно не смогу. Мне просто интересно, чем ты хотела заняться, но я не смогу.

— Тогда с какой стати я буду тебе рассказывать?

— Это секрет?

— Да. Да, Джона Стэм, это секрет.

— Почему?

— Потому что я делюсь с тобой своими планами, исходя из предположения, что ты в достаточной мере предан мне, а если ты…

— Ив!

— Если ты не можешь отказаться от встречи — от встречи, которая, как мы с тобой оба знаем, не принесет тебе ничего хорошего, разве что укрепит и без того преувеличенное чувство порядочности, — то я подожду делиться с тобой до тех пор, пока ты не будешь готов.

— Один-единственный день. Это же ничего не меняет.

— Вот именно, — сказала она.

Весь день она вновь и вновь спрашивала его: «Весело, правда?» — будто опасалась, как бы он не передумал и не уехал в Грейт-Нек. Джона успокаивал ее, обнимал, так что в глазах всех окружающих они, без сомнения, были парочкой.

На самом деле Джона волновался больше, чем его спутница, однако в хирургии научился скрывать тревогу. Ведь он дезертировал, не хватило мужества даже предупредить Джорджа звонком. Угощаясь вместе с Ив неторопливым завтраком в «Мадспоте», он то и дело нащупывал во внутреннем кармане мобильный, поглаживал его, словно уговаривая: «Только не звони».

К полудню он немного успокоился. Наверное, Джордж умнее, чем кажется, и давно уже понял, что Джона не будет навещать их из недели в неделю и до конца жизни. Понял, что молодому человеку пора строить нормальные отношения с нормальными женщинами. Они с Ханной собирались пожениться, но ведь не поженились же! Раньше он не прибегал к этой отговорке — она смахивала на поражение, к тому же придавала смысл настояниям его матери, — но в какой-то момент разум должен взять верх над самолюбием. Да и какое самолюбие в вечном воздержании? Он же не монах.

Не говоря уж о том, что, играя в эту игру, он развивает в Ханне болезненную зависимость. Он все время под рукой, баюкает ее, снабжает воспоминаниями, обслуживает — как же ей сделаться хоть немного самодостаточной? Это не кино, любовью ей здоровье не вернешь. Она больна, ей становится хуже, а лучше уже никогда не будет. Краткие ремиссии возможны, однако следом еще более глубокий провал, и, вечно торча у нее под рукой, — волосы зачесывая, чтобы казаться прежним, — он дает ей не любовь, но видимость любви, мыльный пузырь иллюзорных романтических поз, и этот пузырь лопнет, как только — и если — Ханна сумеет его проткнуть. Себя он обмануть не мог и вряд ли был настолько хорошим актером, чтобы обмануть Ханну, — в самом деле ему это удавалось? Подлинная отвага, сказал он себе, расплачиваясь по счету, в умении сказать «нет».

И не материнским настояниям он уступил, а повзрослел и решил для себя. Пока мать изо всех сил толкала его на новые свидания, Джона отчаянно сопротивлялся. Типичный младшенький, упертый, хотя и вежливый, по форме не столь агрессивный, как сестра, но только он и смел противиться родительскому натиску. На долю матери не выпадал тот опыт, который достался ему смолоду, и эту рано обретенную мудрость он предъявлял как обоснование своего права и долга не бросать Ханну.

И лишь в тот момент, когда Ив сажала его в вагон маршрута С, чтобы ехать на край города, забрезжила подлинная причина: он боялся. Ханна была ему нужна — едва ли не сильнее, чем он был нужен ей. Он цеплялся за Ханну, не представляя без нее своего будущего: он умел жить лишь ради кого-то.

А теперь у него есть альтернатива.

Альтернатива с губами и бедрами, с грудями и улыбкой — точно солнечный зайчик на воде.

Альтернатива обнимала его за талию, пошучивая насчет миллиардов микробов на один квадратный сантиметр поручней в вагоне метро.

Альтернатива поцеловала его в кадык и вывела на поверхность в районе 168-й стрит.

Альтернатива рассказывала все, что знала об этом районе. Видишь тот ряд домов? Их специально строили под старину. На самом деле возвели их недавно, анклав белых яппи в Восточном Гарлеме. То же самое происходит в Вест-Сайде и местами на Вашингтон-хейтс. И в Бруклине происходило, еще у меня на глазах. Ты можешь сказать, что я сама — один из факторов, и будешь прав. Откуда я все это знаю? Это наш город, Джона Стэм. Разве тебе не интересно, как живет город? Музей человеческих слабостей в полный рост. Становись в очередь, дивись, бросай монету в фонтан.

Неподалеку от станции метро они вышли к необычного вида площади, окаймленной деревьями, — издали Джона принял ее за небольшой парк, но затем проступили очертания высокого белого здания в колониальном стиле. Дом стоял под углом к кованой решетке, отгораживавшей несколько акров нестриженой травы. У Джоны отвисла челюсть.

— Что это?

— Особняк Моррис-Джумел, — пояснила она. — Старейшая усадьба на Манхэттене.

Кирпичная дорожка к входу была в плохом состоянии, кое-где разбита, занесена листвой. Перед крыльцом орудовал граблями толстяк с хвостиком на затылке и козлиной бородкой, казенная рубашка департамента парков и памятников побурела от пота. На Ив и Джону он уставился так, словно они прилетели на гигантском летающем тостере.

— Добрый день, — сказала Ив. — Можно?

Он провел их внутрь и выдал билеты. Первые посетители чуть ли не за месяц, сказал он.

— История никому не интересна.

— Джоне интересна, — сказала Ив. — Он прямо-таки живет в прошлом.

Они принялись читать афишки на стенах. Дом построен в 1765 году, стиль неоклассический. Первоначально усадьба простиралась от Ист-Ривер до Гудзона, через весь остров, расположение на вершине холма сулило в жаркие летние месяцы прохладу владельцу особняка, английскому полковнику Моррису. После Революции Моррис вернулся в Старый Свет, а в доме ненадолго поселился генерал Вашингтон (впрочем, сказала Ив, это же про все старые дома твердят: тут переночевал Джордж Вашингтон), а затем усадьба превратилась в трактир. В 1801 году Стивен Джумел, богатый француз, владелец плантаций на Карибских островах, приобрел этот дом, а после его смерти в 1832 году усадьба перешла к вдове, американке по имени Элайза, с темным прошлым — в юности она была проституткой — и замечательным даром выбирать известных, пусть и не всегда благодушных мужей. Вторым ее супругом стал престарелый вице-президент, прославившийся больше всего своими дуэлями, — Аарон Берр. Этот брак продолжался меньше года, на смертном одре Берр ухитрился оформить развод.

— Неугомонный человек, — заметила Ив.

После того как дом еще раз сменил владельца, власти Нью-Йорка сочли нужным положить конец его бурной истории, превратив исторический особняк в музей. Какому-то чиновнику хватило здравого смысла сохранить обстановку в неприкосновенности, и посетители могли оценить вкус и старания Элайзы Джумел: антикварные изделия из стекла, мебель — подлинный французский ампир, высокие напольные часы, небольшая, роскошно украшенная кровать.

— «Возможно, принадлежала Наполеону», — прочла вслух Ив.

— Да полно!

— Так написано. Музейные надписи никогда не лгут, Джона Стэм. Надежны, как Священное Писание. Джумели одно время жили во Франции, общались с императорской семьей.

— И он подарил им свою кровать?

— Etrange, mais vrai,[13] Джона Стэм. И знаешь, что из этого следует? Это, вероятно, самая древняя кровать на Манхэттене. Она такое повидала, что нам с тобой и не пригрезится.

Джона развернулся на пятках, паркет заскрипел:

— Как думаешь, сколько этот дом стоит?

— Уйму.

Он потрогал лепное украшение возле двери. Они осматривали второй этаж. В доме больше никого, и Джоне представилось на миг, каково это — иметь столько денег, полностью располагать своим временем. Чем бы он занялся? Наверное, все равно стал бы врачом. Или великим изобретателем, как Бенджамин Франклин. Он с завистью представлял себе эпоху, когда благодаря удачному опыту или озарению один человек мог далеко продвинуть все науки, — не то что ныне, в эпоху специализации, когда изобретательность требуется главным образом для написания заявок на гранты.

Он обернулся к Ив, собираясь поделиться с ней этими соображениями, но тут же позабыл обо всем:

— Что ты делаешь?

Она задрала юбку до талии:

— Войдем и мы в историю.

— Слезь с кровати!

В окне за ее спиной — пейзаж, отчасти размытый трещиноватым стеклом: рябит лужайка, рябят кованые ворота, мерцает дорожка, скрепленная, словно скобами, вылезшими на поверхность корнями. Парня из департамента парков нигде не видать — может, зашел за угол дома, а может, как раз впускает новых посетителей или поднимается на второй этаж проверить, что они тут затеяли.

— Вставай. Вставай!

Джона перешагнул бархатную ленточку, а Ив тут же обхватила руками его затылок, вынудила ткнуться лицом в ее шерстяной свитер. Барахтаясь, он сбросил на пол трехсотлетние расшитые подушки. Черт, ну и сильна же она! И она смеялась, смеялась истерически, как припадочная, шептала ему на ухо, уговаривая не быть размазней. Он все поглядывал через плечо, не приближается ли здоровяк из департамента парков с граблями и наручниками, — у него нет при себе наручников? — значит, он сядет на них сверху и будет сидеть, пока не прибудет полиция и не арестует их за осквернение памятника истории. Он оглядывался, а Ив поворачивала его лицо к себе и целовала так, словно хотела желудок высосать через рот. Ее руки проникли к нему в штаны, язык — между его зубов, очаровательная, испорченная, смеющаяся, и он тоже сунул руки ей между ног и потерял голову. Кровать жутко скрипела, как бы не рассыпалась кучей шифона, вельветина, кружев, дубовых щепок и пуха. Джона торопился, торопился изо всех сил, подгоняемый и страхом, и пальцем Ив, подбиравшимся к его «гиене», и перед самым концом она сжала его пальцы на своем затянутом резинкой хвосте и показала, как ее следует рвануть за волосы, и, когда он рванул, она издала невероятный звук — словно песня кита. И он рухнул на нее, оба они задыхались, плавая в собственном поту, Ив смеялась, лицо ее было розовым, как школьный ластик. Прямо Джоне в ухо она шепнула: Vive le roi[14], Джона Стэм!

10

С понедельника начиналась новая практика, в так называемой «Синей команде», а по-местному, жестоко и точно, «у жирдяев». Бариатрическая клиника[15] служила главным источником доходов для всей больницы, и здешние врачи славились умением выставлять пациентов ВЗД. На взгляд Джоны, им бы не повредила капелька НЗ (нежной заботы) в послеоперационный период, и, может, удалось бы избежать осложнений — вроде того, что ему довелось наблюдать в ночь, когда взорвалась дама с резекцией желудка.

Но у него и без того забот хватало.

Видимо, Джона не сумел скрыть изумления при виде своего нового начальства: Девион Бендеркинг ИНТ-2 — тот самый, с заячьей губой — разорался:

— Что вытаращился, ротожопый? Не рад меня видеть?

Следующие пять дней Джона вертелся как уж на сковородке. Вне операционной у Бендеркинга на шее болтался галстук с узором, выведенным желчью, — скрученный, будто его однажды затянули узлом и так и снимали, растягивая петлю, и вешали на ночь на столбик кровати. Удавка эта наглядно напоминала студентам, что без оценки за практику точно так же повиснут и они. Матерно бранивший всех подчиненных, Джону он с особым смаком именовал задротом, хренососом — «идиот» на этом фоне сходило за поощрение — и громогласно утверждал, что в тестировании на интеллект Джона уступит его любимой кошке. (Высказаться в ответ о странных привязанностях холостяка к домашней твари Джона побоялся.) Бендеркинг отправлял Джону в библиотеку за несуществующими в природе статьями, посылал за сэндвичами «маккаффин» и выбрасывал их, едва надкусив, требовал, чтобы Джона сменил хирургические штаны и халат — цвет не подошел.

Джона честно пытался отыскать в этих издевательствах педагогический смысл — или другой смысл, хоть какой-нибудь резон. Может быть, Бендеркинга девушка бросила? Брата зарезал человек, похожий внешне на Джону? Однако эти непрерывные приставания самой своей непрерывностью свидетельствовали: Бендеркинг — садист. Крупная такая надпись белыми буквами, как на входе в ад.

— Ты всех пациентов угробишь, задрот, соображаешь? Руки из жопы. Где ты учился?

— В Мичигане.

— У меня там дядя учился.

— Здорово.

— Здорово? Ничего не здорово. То-то радость — иметь родственника, учившегося в одном университете с тобой, бесполезное дерьмо навозного жука.

Мало того, операции тут сплошь делали лапароскопическим методом, а на лапаре задача студента — направлять камеру. Правильно выполнить эту работу немыслимо: хирурги, видимо, считали, что мозг Джоны напрямую подключается к их рукам. Если все сойдет гладко, похвалы не дождешься, отстанешь на полдвижения, опередишь всего-то на…

— Назад, — говорит Бендеркинг, — НАЗАД!

— Виноват.

К тому же изображение на экране перевернуто.

Право — это лево, лево — право, низ — верх, а верх — низ. Или… он путался: низ это низ, верх это верх, а вот право это лево и лево — право, или…

— ВЛЕВО, ИДИОТ!

— Виноват.

Но когда из-за этой техники ему не доставался нагоняй, Джона искренне ею восхищался. Генерация «Нинтендо» превратила хирургию в видеоигры. Через пятисантиметровый надрез врачи направляли свои длинные и тонкие инструменты с изяществом художников…

— Еще на полсантиметра приблизишь камеру и прожжешь ему дырку в кишках, идиот!

…и с агрессией Бендеркинга.

— Виноват.

Сосредоточься на человеке, думай о пациенте. Не о пациенте вообще, а об этом конкретном, об отдельном человеке, белом мужчине сорока с чем-то лет, страдающем приапизмом: даже под анестезией эрекция не спала.

— Еще один из клуба Пипка-торчком. ВВЕРХ!

Джона не вслушивался в непрерывный поток комментариев, он уже привык к шуточкам насчет веса и бородавок, больших и маленьких членов, зарослей черных волос. Все дозволено, пока пациент спит.

— Хорошо, что хрен мелкий, не мешает работать.

Грубость Бендеркинга была омерзительна, однако в ней Джона стал различать смысл: обезличивание. Хирургу это необходимо, даже самому порядочному. Чем меньше уважаешь в пациенте человека, тем меньше пугает мысль, как бы он не умер под ножом. И сам акт вскрытия и проникновения требовал забыть о том, что распростертый на столе обрубок плоти имеет желания, мысли, близких людей, мечты. Либо так, либо воспринимать это как предельную интимность, любовный акт — или, скорее, групповое изнасилование: жертва без сознания, а нас тут десять человек.

— Будь я его женой, я бы предпочел банан. Вправо. ВПРАВО!

— Виноват.

Изображение на экране распалось на три. Джона вырубился на миг, рука дрогнула. Что-то острое с силой ударило его по ноге: Бендеркинг крепко пнул нерадивого студента. И мир вновь обрел краски.

— С добрым утром, идиот! Работать будешь?

— Виноват.

Но виноватым он себя не чувствовал. Он злился.

Глядя на экран, воображал, как мог бы отомстить ублюдку. Заклеить его шкафчик в раздевалке. Слабительного ему в кофе. Тормоза на велосипеде перерезать. Не слишком богатое воображение, да Джона и не поощрял в себе такого рода фантазии. Но классно было бы, а? Жаль, он не такой, а то было бы классно.

— Засранец сраный! — сказал он Ив.

Они валялись в гостиной. Вечер пятницы. Журнальный столик сдвинут, стопки игр для «Плейстейшн» обрушились с него на пол. В доме через дорогу — в том самом, музее человеческих слабостей — зажглось несколько окон. Женщина делала йогу. Малыш пронесся куда-то и врезался не по росту тяжелой головой. Голый по пояс мужчина курил и стряхивал пепел в цветочный ящик, окаймлявший подоконник.

— Что, опять? — спросила она.

— Задерживает допоздна. — Джона хотел поскрести спину, не дотянулся, Ив молча оказала ему услугу. — Кружка у него любимая. Единственная и неповторимая кружка для кофе. У нее разбилась ручка, и Бендеркинг заставил меня склеить все осколки, чтоб видно не было. Я провозился два часа. Осколки крохотные. Может, он ее сам нарочно разбил. — Джона бессильно потряс кулаком.

Молчание.

— Почему ты терпишь? — спросила она.

— Пятнадцать процентов моих баллов зависят от него.

— Но ты же не ночной горшок! Дай отпор.

— Ага.

— Этого малого кто-то должен поучить хорошим манерам.

— Пусть он просто исчезнет с лица земли.

— Будет сделано. — Она сделала руками пассы, изображая фокусника.

Он радостно зафыркал:

— Надеть ему бетонные ботинки! Покойся с миром! И думать о нем забыть.

— Я у тебя в долгу, Джона Стэм, так ведь? Одно твое слово.

— Сделай это!

— Сделаю. — Она поднялась, перешла в кухонную зону, взяла электрочайник. — Чаю?

— М-м…

Он поднялся и начал застегивать рубашку. Глянул на часы: одиннадцать тридцать. Еще позаниматься надо. Утром рано вставать. Ив заварила пакетик, выкинула его в мусорное ведро. Заговорила о планах на выходные. Можно затеять такую же поездку, как в прошлый раз, но кое-что будет и по-другому…

— Я не смогу.

— Почему?

— Джордж звонил. Обиделся, что я их подвел.

— А тебе-то что? Пиявка, а не человек.

— Не в нем дело.

— А в ком, Джона Стэм? Тебе явился призрак неисполненного долга?

— Он сказал, Ханна плакала.

Ив отпила глоток, поморщилась и вылила чай в раковину. Потом отвернулась от Джоны, уперлась руками в кухонный столик, плечи приподняты и напряжены. Он не знал, как быть. Попытался обнять ее сзади, но Ив вывернулась, ушла к окну.

— Прости, — сказал он.

Она молчала.

— Я не могу вот так резко все оборвать, — сказал он. — Так неправильно.

— Неправильно держать меня за второй сорт.

— Тут все сложно.

— Сложно? А по-моему, проще не бывает. — Голос ее дрогнул.

— Будь моя воля, я бы… — Он чуть было не сказал: забыл бы туда дорогу, но закончил иначе: — Добавил бы к суткам еще пять часов.

— Спасибо.

— Я же хожу на работу, — напомнил он. — Это моя обязанность, и ты с этим не споришь. Не требуешь, чтобы я прогулял.

— Дурацкая аналогия, Джона Стэм.

— Почему?

— Потому что она — вовсе не обязанность.

— А как иначе?

После долгой паузы она сказала:

— Я люблю тебя.

Его сердце как-то неприятно икнуло. Самым своим благоразумным тоном он ответил:

— Мы еще не… в смысле… не прошло и месяца.

— В этом деле не предусмотрен минимальный испытательный срок.

Он потер виски:

— Я…

— Ты тоже меня любишь.

— Ив…

— Ты рискнул жизнью ради меня. Как только ты меня увидел, ты понял, что любишь меня и что я буду тебя любить, — потому ты и спас меня. Ты же мог просто вызвать полицию. Мог наблюдать со стороны. — Она обернулась и поглядела на него в упор: — Ты бросился защищать меня.

У него перехватило дыхание.

Она продолжала:

— Каждый миг, что я живу на этом свете, я живу благодаря тебе. И вывод ясен: ты для меня все. Даже если б я не хотела тебя любить, я бы не могла иначе. Я перед тобой в долгу, и этот долг все время растет.

— Я тебе его прощаю, — сказал он.

— Это не в твоих силах. Простишь долг — он начнет расти сызнова. Пока я дышу, я принадлежу тебе.

Он хотел остановить ее: полно, образумься! — но не мог. Не мог, потому что, хотя на его слух это было безумием, она со всей очевидностью воспринимала каждое свое слово всерьез. Как свидетельство.

А как было — когда они с Ханной? По-другому. Но тоже — отдались потоку. И вот опять.

Лгать нельзя, молчать еще хуже. Он двинулся к ней, обнял, поцеловал в пробор.

— То, что я езжу к ней, на моих чувствах к тебе никак не сказывается. — Он погладил ее по спине. — И вечер будет наш.

Она молчала. Он хотел отделаться шуткой, вернуться к прежнему настроению. Но тут почувствовал, как содрогается ее живот, слезы потекли ему на руку, проникая под повязку на локте. Рана уже покрылась корочкой, но слезы все-таки щипали больное место: слезные железы человека выделяют жидкость, в которой на тысячу долей воды приходится девять долей соли.

Ханна отказалась выходить из своей комнаты: наказывала его за то, что напрасно ждала в прошлые выходные? Она и от еды отказалась, свернулась клубком и снова провалилась в сон. Джона сидел у ее постели в розовом плетеном кресле с полной тарелкой на коленях и следил за тем, как Ханна борется с дурным сном. Никому он своим приездом лучше не сделал.

Посидел и вернулся в гостиную.

— Семь букв, взаимозависимость, первая «С», третья «Б».

— Симбиоз.

Джона съел полкусочка американского сыра, остаток скормил Лентяйке Сьюзен. Мобильный телефон замигал.

Два новых сообщения.