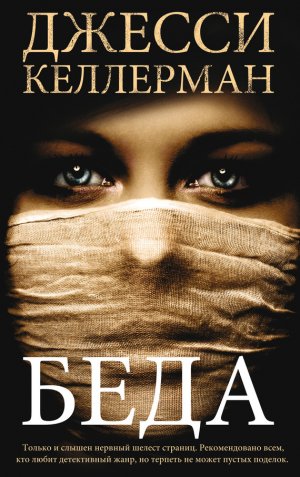

Беда Келлерман Джесси

Часть первая

Хирургия

1

Четверг, 19 августа 2004

Отделение гастроэнтерологии, первая неделя практики

Джона Стэм услышал крик…

Два сорок пять утра, он шагал по Таймс-сквер в поисках новых кроссовок. Крутые, крепкие «Рокпорт Уокерс» пережили два года теоретической медицины, но пали жертвой физиологических жидкостей уже в самом начале практики. Безнадежно испорченные, они хлюпали на ходу, оставляя влажные следы, точно парочка улиток-переростков. Среди обретенных обувкой новых особенностей бросалась в глаза — точнее, шибала в нос — вонь человеческого дерьма.

Всего-навсего обувь. Сама по себе гибель «Уокерсов» Джону почти не печалила, огорчало очередное доказательство собственной профнепригодности, как будто и без того ему ежеминутно не тыкали — опять же в нос — тем или иным промахом.

За пришедшую в негодность обувь, как и за все в своей жизни, Джона привычно винил только самого себя. Правила он знал, читал Книгу, внимал призракам Третьего Курса: закончил смену — первым делом ВЗД, вон-за-дверь. Cito, citissimo.[1] Промедлишь, попадешься — мертв по прибытии. Особенно на практике в хирургии. Хирурги, то бишь ординаторы хирургического отделения, плевать хотели на тот факт, что твоя смена закончилась двадцать минут назад. А лечащим врачам и вовсе на тебя плевать. Им нужна помощь — пошевеливайся. Единственный способ спастись — вылететь из больницы на сверхзвуковой скорости, едва отдежурил.

А он задержался. Ему предстояло оттрубить в этом отделении двенадцать недель, и Джона решил осмотреться на досуге. Задавая вопросы — даже самые невинные, вроде «Где мы встречаемся?» или «Как пройти в туалет?», — выглядишь плохо подготовленным. Сам даешь им в руки дрючок, которым тебя вздрючат, ибо Великие Боги Хирургии забудут твое имя, забудут, что у тебя могут быть и другие дела, забудут, что ты живой человек с бьющимся сердцем и свободной волей, но никогда, никогда не упустят из виду ни одного твоего ляпа. Запомнят, кто обнаружил недостаток смекалки или осведомленности, наскочат и расхерачат хирургически — взрежь-его, выжми-из-него-сок, прибей-его-мошонку-к-стене, — пока виновник не расхлюпается, точно маленькая девочка, обмочившая свои маленькие трусики.

Джона любил больницы под вечер: рабочий день вроде закончен, пациенты угостились ранним ужином, теперь наслаждаются телевизором, обезболивающими и нытьем. Госпиталь Святой Агаты, больничное маппет-шоу: до белизны отмытый линолеум, инвалидные коляски, Гималаи медкарт, которые предстоит заполнить, подушки из низкоаллергенных материалов, жертвы аварий, раковые больные, стоны, камни в почках, шкафы с образцами, серая вода в ведрах со швабрами, мошенничество со страховкой, вирусы, бактерии, прионы, переломы, патологические изменения, порезы, взбесившиеся болевые рецепторы — все замерло на миг. В таких заведениях, как Святая Агги, затишья не бывает никогда, но около половины седьмого вечера эта больница, как и прочие крупные медицинские учреждения, вдруг набирала побольше воздуха, выдыхала, икала, и на миг возникала иллюзия покоя, позабытое представление о том, что вечера созданы для отдыха — не работай ты в чертовой больнице.

Он брел по варикозным коридорам, шелушась усталостью, расползающимися мыслями, жалостью к себе. Но это все шелуха, ее можно стряхнуть. Он знал, что будет врачом, — он жизнь положил на то, чтобы его вот так гоняли в хвост и в гриву. Для этого он учился в университете и готовился к Медицинской школе. Сутки напролет штудировал учебники, прорубился сквозь вступительные, отвалтузил приемную комиссию. Все ради того, чтобы попасть сюда. Чувствовать себя под конец смены использованным кондомом — привилегия, чувак! И антисептическая вонь — не беда, и жесткий синеватый свет, и эти до безумия радостные пастели на стенах, точно выломали кусочки Майами и сбросили без парашюта сюда, на Манхэттен. Не беда… И тут кто-то щелкнул пальцами у него перед носом.

— Эй! Отключился?

Их метод. Смирись или уходи навсегда. Ищешь, как приспособиться. Например, мысленно переносишься в другую обстановку — вечеринку в своей голове устраиваешь, — там-то дашь сто очков вперед этому засранцу.

Перебираешь в уме свои преимущества. Во-первых, личная гигиена. Ординаторы почти не выбираются из стен больницы, вот у этого явный избыток серы в слуховом проходе, по-простому говоря (два года назад Джона так бы и высказался), до хрена дерьма в ухе. Победа в первом раунде, Стэм!

Во-вторых, наружность. На расплывшемся брюхе ординатора патронташ из пейджеров, телефонов, коммуникаторов — разжиревший Бэтмен с грязными оттопыренными ушами. Чистая победа во втором, Стэм!

В-третьих, обаяние. Тут и сомневаться не приходится, гляньте на этого малого, который тычет ему пальцем в предплечье и посылает вниз с эдакой начальственной ухмылкой, — победа, Ст…

— Чего таращишься, будто оглох! — От яростной жестикуляции на груди ординатора ворохнулся бейджик. «Бендеркинг Девон инт-2». Интерн второго года. Заячья губа чуть не рвется в презрительной усмешке. — Не прикидывайся, все ты слышал!

— Виноват.

— Нам нужны руки.

Вот именно. Его тело, его мозг никого не интересуют. От него требуются только руки.

Смена давно закончена, Бендеркинг ему не начальник, скорей бы домой, урвать четыре часа сна. Но всего лишь третий день практики в хирургии, Джоне хотелось всем угодить, и он с улыбкой ответил: «Иду» — и побежал вслед за Бендеркингом в сторону предоперационной. Все, что велит сделать доктор, — до тех пор, пока он не потребует вымыть его машину и сделать минет его пуделю, или наоборот, — все делаешь, и делаешь с охотой.

Прыгая через ступеньку, Бендеркинг ввел его в курс дела: белая Ж, 3 7, боли в животе. Час ожидания в приемной, потом медсестра обратила внимание на то, как она мечется из стороны в сторону, — тахикардия, давление упало, температура за сорок, затрудненное дыхание, живот твердый. Полтора года после резекции желудка, сбросила полцентнера. Все равно что четверть века везти на закорках второго человека и сбросить его наконец.

Прошли через двойные двери, и вот она: обвисшая оборками кожа, ставшая ей не по размеру, — розовый разношенный подвенечный наряд, от которого только смерть избавит.

В предоперационной хаос, каждый наперебой спешит помыться и облачиться, пока не явился царь и бог, хирург. Прерываются лишь затем, чтобы отвести душу, как отводят ее в предоперационной: наорав на студента. Джона схватил халат и перчатки, и операционная сестра тут же завопила: «Испачкал, бери другие», хотя он даже пакеты не успел распечатать, халат и перчатки оставались стопроцентно стерильными, но, видимо, сам студент был нечист и заразен. Он сбегал в кладовую, послушно принес другой халат, другие перчатки.

В этот хаос грациозно вплыл седовласый, иссера-бледный, женоподобный человек лет шестидесяти, Джерард Деталья, он же Резак. Помахал длинными пальцами пианиста:

— Поиграем?

Моем руки. Деталья отсчитывает пять проходов антисептической губкой по каждой стороне каждого пальца. Торжественный, словно священник перед службой. Верный признак старой школы: хирурги моложе сорока предпочитают нынче более быструю и не менее эффективную процедуру — химическую обработку. Но Джона не повторит вчерашнюю свою ошибку. Вчера он воспользовался химической обработкой, в то время как хирург мыл руки губкой. Вся команда уставилась на студента с ужасом и негодованием. Тут-то он и сообразил, что накосячил.

Повсюду, повсеместно эти правила, о которых никто не предупреждает, но стоит нарушить негласное, и огребешь. А как не нарушить? Никто же не предупреждает.

Принцип медицинской педагогики: быстрее всего учит страх унижения.

Стоя в конце очереди к раковине, Джона прикидывал, работает ли этот принцип, и вынужден был признать его разумным. Едва он допустил вчера тот ляп с мытьем рук, как новое правило — подражай хирургу — автоматически запечатлелось в его мозгу. Тот же механизм понуждает скунса пускать струю, анемоны сжиматься, птиц вспархивать, заслышав грохот выстрела. Он разом выучил урок и по крайней мере этого промаха уже точно никогда не допустит.

Боги хирургии ревнивы и мстительны, а он согрешил. На операции студенту третьего курса доверят — оттянуть, отсосать, закончить шов. Помощи от него мало, главная функция — подпирать пирамиду. Каждый хирург в молодости прошел через это, теперь они хорошенько поманежат новичка.

Команда вернулась в предоперационную, ладони задраны, с них каплет. Операционная сестра вручила Деталье и ординаторам стерильные полотенца, Джоне предоставила обходиться как сумеет. Полотенца ему не досталось, так на мокрые руки ему и натянули перчатки, облачили в халат. Противная влажность под двумя герметичными слоями латекса.

— Студент!

Еще один способ унизить: никогда не называть по имени. Откликайся на команду и не вспоминай, кто ты. Ты тут никто. Операционная сестра сунула ему ретрактор:

— Поторопитесь, будьте любезны.

Он повиновался.

Как ни странно, сама операция происходила словно в ускоренной съемке, без звука. Деталья прорубался сквозь кожу, мышцы, жир; он повелевал сестрами, как паша; они бросались на его зов в отчаянном флирте. Час работы ретрактором, руки горят от боли. Терпи, терпи, студент, доктором станешь. Доктор Стэм, доктор Стэм, доктор-доктор-доктор… Боже, как больно, как больно, только бы руки не задрожали, все увидят, все смотрят на тебя. Никто, разумеется, не смотрел, никому и дела нет до студента. Нельзя так думать. Только толстокожий выдержит тут год — это всего лишь третий день практики. Особо чувствительным Джона вроде бы не был, во всяком случае, плаксой себя не считал, и сейчас уж никак не время обзаводиться нежной и ранимой душой. Крепче ретрактор держи, студент.

Внутренности пациентки выпирали в самых неожиданных местах, это смущало, пугало, а видеть внутренности выпотрошенными — все равно что ворваться в чужую спальню, прежде чем люди натянут на себя нижнее белье. Деталья трудился, а Джоне вспоминалась та сцена «В поисках утраченного ковчега»,[2] когда открыли запретную дверь и поджарили всех и все на милю вокруг. Смотри, велел он себе, смотри внимательно. Следи за каждым движением хирурга, ничему не научишься, если будешь трусливо отводить взгляд. Большинство его однокурсников, даже если бы и приплелись сюда по зову Бендеркинга, сумели бы мысленно отключиться от происходящего, но Джона был человеком долга, прямо-таки викторианцем в этом смысле, и раз уж он пришел в операционную, он понуждал себя участвовать. Кишки омерзительны, однако такова жизнь, приходится порой делать то, чего не хочется. И кстати говоря, деньги за учебу уплачены, — значит, нужно учиться, черт побери! Того гляди вырвет. Сглотнул, сморгнул. Смотри!

Он подался вперед, чтобы лучше видеть разрез, и в этот момент брюшина лопнула, кровавые кишки выплеснулись на стол, на грудь студента третьего года обучения, на пол, на его…

Ага, ему на ноги.

Он глянул вниз. Торопясь в операционную, он забыл про бахилы.

Резак вздохнул и буркнул:

— Черт!

В книгах и в лабораториях человеческие органы были упругими, гладкими, теплыми. У этой дамы — не внутренности, а рагу какое-то. Не поймешь, где что. Все лезет наружу, перепуталось, течет. Пациентка истекает жидким дерьмом, желчью, распавшимися клетками — все смешалось в одной мерзостной подливе. Джона хватался за медицинскую терминологию: классифицировать — значит обратить хаос в порядок. Острая мезентериальная ишемия. Инфаркт кишечника. Слова бессильны передать безобразие. Тело человеческое рассталось с образом Божьим, отступило от первоначального чертежа.

А еще кровотечение. Кровь уже на полу. Уборщица ведьмой летает на швабре, порыкивает на Джону — кто-то же должен за все ответить. Не путайтесь под ногами, студент, черт побери! Ногу, студент, поднимите, черт побери! Я бы хотела протереть здесь, студент, но вы мешаетесь, черт побери!

Он переминался с ноги на ногу, поворачивался, стараясь угодить ей и не выпустить из рук ретрактор.

Хуже всего запах. Тело исходило газом, как павший наземь цепеллин. Вонь студенческого общежития воскресным утром, часиков так в пол-одиннадцатого. Полусонная, полупохмельная вонь того, что с вечера казалось неплохой идеей. Ветры из задницы, гниющее мясо — в операционной все многократно преувеличено ради комического эффекта. Чтобы не вырубиться, Джона сосредоточился на мысли о погубленной обуви.

Пять часов возились, удаляя 80 % кишечника, черного, спутанного, как придонные водоросли. Потом Деталья соединил оставшиеся сосуды, уцелевшая ткань налилась розовым, жизнь стремительно отвоевывала то, что пока еще принадлежало ей. Джона проникся. Все в операционной прониклись. Слава у Резака была громкая, но тут он самого себя превзошел. Если пациентка не скончается ночью, ее ждет прекрасная полноценная жизнь. Правда, испражняться будет в калоприемник.

— Что ж, — произнес Деталья, поглядывая на красный мешок, набитый кишками, — биологический потенциально опасный материал. — Она мечтала похудеть.

От хирургического облачения Джона избавился к половине третьего. В шесть утра начинался утренний обход. Бежать домой? Полтора часа сна — и снова нырять в метро. Следовало бы попросить отгул, но это казалось неприличным — да и опасным: три дня проработал, и уже подстраивает под себя расписание.

При одной мысли, что придется еще восемнадцать часов провести на ногах — в мокрых кроссовках, — неприятные мурашки поползли по спине. Но ведь Нью-Йорк — город, который не спит. Тут и ночью найдется…

Джона выскочил на улицу.

Было жарко, с Вестсайдского шоссе доносился прибой городского трафика. На этом участке Одиннадцатой авеню, за 50-й улицей, помимо больницы располагались автосалоны, чьи роскошные автомобили не годились для жизни на Манхэттене. Кузовные цеха закрылись, подъездные дорожки перегорожены, разбитые окна рассыпались мелкими иссиня-черными осколками, рыбешка в нефтяном пятне. За месивом грязи и голубиного помета, оно же парк имени Девитта Клинтона, кто-то бросил на тротуаре унитаз со всеми причиндалами — бачок, цепочка, торчат трубы. Дадаистская скульптура «Моя жизнь дерьмо».

Луна скупится светить. Еле мерцают фонари.

И ТУТ ОН УСЛЫШАЛ КРИК.

Крик доносился с 53-й улицы. Оперный вопль — сильный, чистый, адски прекрасный.

Джона бросился на крик и, свернув за угол, увидел женщину, стоявшую на четвереньках. Позади нее — мужчина в дряблом плаще, изрядно ему великоватом. И не спешит никуда, прислонился к контейнеру для мусора, следит, как женщина пытается уползти от него.

Боже, боже, он меня ножом…

В такую жару она зачем-то надела пуховик и темные колготы. Перемещалась на четвереньках рывками, заводная игрушка, на левую руку почти не опиралась, из левой руки сочилась темная, черная кровь. И вопила, вопила, вопила. Зубчатый холм, оставшийся на месте снесенного дома, отражал ее крики под странными углами:

Помогите, умоляю

помогите, умоляю

помогите, умоляю

Она смотрела прямо Джоне в глаза, лицо подсвечено страхом, на бледной коже — полосами растрепавшиеся волосы, липкий пот предсмертного ужаса. Помогите, помогите!

Она обращалась с этой мольбой к нему. Помоги!

Много позже он сообразил, что большинство прохожих поспешило бы удрать. Кое-кто — немногие — вызвал бы полицию и остался наблюдать с безопасного расстояния. Но Джона видел все не так, как видит благоразумное большинство. Он видел мужчину, женщину, луну — и не думал о бегстве, напротив, он чувствовал себя обязанным остаться, словно крик женщины — помогите! — был голосом самого Господа. Весть протискивалась сквозь узкое отверстие, и по пути что-то отвеивалось от вести, и все же, повелительно: сей миг предназначен для Джоны.

И ведь он — будущий врач.

Он не раздумывал.

Он бросился к этой парочке, размахивая руками:

— Эй!

Мужчина глянул, засуетился испуганно: переступил с ноги на ногу, передернул плечами, поскреб всклокоченную бородку, даже волосы спутанные пригладил. И что-то бормотнул себе под нос. Плащ надет на голое тело, слишком длинные рукава наползают на ладони, отчего убийца выглядел малолеткой, сироткой. Джона распознал, в каком состоянии мужчина, — ему было хорошо знакомо это состояние, чуть ли не каждый день его самого ввергали в панику, и, распознав ее признаки в другом, он успокоился. Он знал, что нужно делать.

Он сказал:

— Поглядите на меня.

Мужчина поглядел на него.

Джона сказал:

— Никто не причинит вам зла.

— Умираю! — возопила женщина.

Не оборачиваясь, Джона сказал ей:

— Все будет хорошо.

Умираю

Умираю

Умираю

Мистер, послушайте меня? Мистер? Сделайте шаг назад.

Мужчина поморщился, будто Джона перепутал реплики, и попытался обойти его, а Джона шагнул вперед, заступая путь.

О’кей, стойте, стойте, я бы не хотел…

Мужчина еще раз попытался обойти препятствие, и Джона вновь шагнул ему навстречу.

Послушайте, я бы не хотел, никто не хочет…

Дальше события резко ускорились.

Волосы; жара; удушливая вонь потного тела; рука вывернута; вниз, наземь; и — второй раз за ту же ночь — Джону обдало потоком чужой крови.

2

— Не везите меня обратно в больницу!

— Обратно?

Двое фельдшеров «скорой» склонились над Джоной. Один проверял реакцию зрачков, другой спрашивал имя, день недели, кто у нас президент.

— У меня сотрясение, — поставил диагноз Джона.

— Да уж, умник, будь уверен.

— Ой! — Он попытался вырвать руку.

— Тише, дружок, все будет о’кей.

Фельдшер приготовил бинт, пропитанный оранжевым йодом. Джона сдался: рану он разглядеть не мог, но всю руку дергало основательно. Так, еще бинт, сверху лейкопластырь. Хлопнула дверь «скорой». Красный промельк, треск радио. Тишина. Его оставили одного.

Джона зажмурился, перед глазами отдельными кадрами проплыли мужчина, женщина, луна. Он попытался сесть, но не смог: голова заваливалась набок.

Набок-набок.

Почему меня заваливает набок?

Как ни странно, сам механизм вестибулярной системы припомнился без труда. Равновесие в пространстве поддерживается синхронизацией сигналов, получаемых от реснитчатых клеток и от движения эндолимфы в ампулах полукружных канальцев. Изменения положения головы вызывают движение ресничек…

Чуть позже его разбудил шорох рвущейся материи. Огромный санитар тупыми ножницами резал на Джоне рубашку. На периферии его зрения двигались лица, в том числе знакомые, хотя ни к одному не получалось прикрепить имя. Снимали с пациента обувь, что-то в него втыкали, мерили, надевали манжет аппарата, кричали, передавали друг другу результаты измерений. Никогда еще он не видел приемную травмы в таком ракурсе, снизу вверх, и в голове зазвучали мнемонические аббревиатуры:

ДиДиПиПи! Дыхательные путиДыханиеПульсПодвижность…

— Стойте, черт побери! Прекратите! — Он сел, отпихивая руки, норовившие уже срезать с него и штаны. — Прекратите, я в полном порядке.

— Очнулся.

— Да, я очнулся. Очнулся. Я в порядке.

— Ты ударился головой.

— Я… Не трогай брюки, кому говорю!

Он знал, что сейчас с ним сотворят, и хотел любой ценой вырваться из травмы. Чертова «скорая» приволокла его обратно в Агги. День сурка. Сейчас убедятся, что он стабилен, вызовут дежурную бригаду из хирургии (Бендеркинг Девон Инт-2), разденут догола для повторного осмотра, и все, с кем завтра ему предстоит работать (он все еще думал, будто выйдет с утра на дежурство), увидят его без штанов. Обычный сюжет страшного сна, однако с ним это происходит наяву.

Изрядно поспорив, он добился того, что штаны ему разрешили снять самому. К тому времени он уже стоял, вполне устойчиво, он пришел в себя, мог ходить, ориентировался в пространстве. Он твердил: «Я в порядке», но не увернулся от унизительной процедуры по полной программе: уши, нос, рот, прямая кишка. Решили отправить его на томографию.

Я в порядке.

Ты ударился головой.

Не поспоришь: они правы. Нужно проверить, нет ли гематомы. Но в глубине души Джона подозревал, что коллеги затянули обследование и озорства ради. Убедившись, что он более-менее жив, они уже пошучивали. Вызови доктора Ягодицы.

Джону перевезли в рентген на каталке. Он прикрыл глаза, пошел мурашками, когда его положили на стол. В радиологии всегда вымораживали до арктического климата, а рубашку ему подобрали тонюсенькую. Себе на заметку: ни в коем случае не отмахиваться от пациентов, которые просят дополнительное одеяло.

— Привет, парень! — приветствовал его лаборант. — Говорят, у тебя симпотная попка, без поросли?

Полтора часа спустя его выписали. Он вернулся в приемную травмы, посмотреть, что сталось с рубашкой (исчезла без следа, само собой). Сдался и решил пойти домой. Но тут к нему подошла женщина с пухлым младенческим лицом, в полосатом брючном костюме.

— Привет, герой, — приветствовала она его. — Ну и ночка.

Протянула ему визитку. Мередит Скотт Ваккаро, помощница окружного прокурора. На печати округа орел парит над фигурами индейца и первопоселенца.

— Зови меня Скотти.

Он молча таращился на нее.

— Если хватит силенок, может, нам прямо сейчас и побеседовать? — предложила она. — Где-нибудь здесь устроимся? Добудем тебе чашку кофе? У вас же тут есть столовая, верно? Разберемся по-быстрому, и на боковую.

Джона еще раз глянул на карточку. Закон желает поговорить с ним. Почему так срочно отрядили помощницу прокурора? Разве он что-то сделал не так? Джона попытался припомнить, но перед глазами мелькали пустые кадры, засвеченные, смутные. Что именно он сделал, не помнил, был уверен, что поступил правильно. Та женщина… девушка, точнее, — она была такая хрупкая. Он спросил Скотти, что с девушкой.

— Ранена. Жить будет. — Ваккаро выдержала паузу и добавила: — Боюсь, тому джентльмену повезло значительно меньше.

Джона промолчал, терзая пальцами угол визитки.

— Так вот, — продолжала Ваккаро, — я хочу выслушать вашу версию, и как можно скорее. Не стоит сверх необходимости осложнять вам жизнь.

— Этот документ разрешает мне задавать вам вопросы. Без него я не имею права разговаривать с вами, так что если вы готовы поведать мне свою версию происшедшего, подпишите его. Ни о чем не тревожьтесь, стандартная процедура. Учтите, вы не обязаны разговаривать со мной, если не хотите. Это ясно? Прочтите внимательно, там все сказано. Вы кофе хотели. Почитайте пока, будете готовы — поставьте свои инициалы и распишитесь. Сейчас вернусь.

Он посмотрел ей вслед. Ваккаро прошла через пустой кафетерий и свернула к той нише, где обитали автоматы. Документы лежали перед ним: шесть пунктов, знакомых по кино и телесериалам. Он вправе хранить молчание, вправе требовать адвоката… Ставя свои инициалы возле каждого пункта, он подтверждал, что понял это. Или… что от этого отказался? Он пытался вчитаться, но терял строку. Еле слышный голос отвлекал его — голос отца. Обычно отец говорил басом, уверенно, а сейчас срывался на визг: Ничего не подписывай, Джона! Первым делом позвони мне. Джона! Ничего не подписывай!

Он оставил попытки вчитаться, поморгал, прислушиваясь к гудению конвейера для подносов.

Молодцы юристы: составили документ детски простой, однако благополучно загоняющий подозреваемого в угол. Откажись от всех прав одним росчерком пера. Он ведь не под арестом — ведь нет? — значит, и сотрудничать с органами не обязан.

Но и причин не сотрудничать у него нет. Ему не повредит, если честно рассказать все, как было. Утаивать нечего, и хочется поскорее вернуться домой.

Он поставил свои инициалы и расписался.

Тут как раз вернулась Скотти с двумя картонными стаканчиками, словно подглядывала за ним из-за угла, из той ниши с автоматами, подкарауливала момент, когда ручка, вспорхнув над документом, упадет на стол.

— Отлично! — сказала она. — Давайте для начала вы мне расскажете своими словами, что произошло.

Джона рассказывал. Ваккаро записывала. Одна часть мозга — та, что привыкла комментировать самое себя, — отметила: Джона чересчур много болтает. Он пытался придержать поток слов, но они так и лились изо рта. Последовательность событий спуталась. Начал заново, мучительно при этом ощущая, что выглядит это так, словно он пытается что-то скрыть, переиначить. Явилась уборщица со шваброй, подле кассы расположились две тетки с вороньими гнездами на головах. Сквозь витражное окно западной стены Джона различал Гудзон в пелене тумана, предвестники дневного света на воде, резкую кромку джерсейского берега.

Кто вызвал полицию? Этого он не помнил.

— Вы сами, — сказала Ваккаро.

— Я?

— Ага.

Дослушав, она принялась задавать вопросы. С виду невинные, но Джона с трудом выстраивал хронологию событий: надо же объяснить, чего ради его понесло в такой час в город, когда именно он вышел с работы, был ли раньше знаком с жертвой.

— Нет, не был.

— А с нападавшим?

— Нет.

— Оба вам незнакомы?

Джона кивнул.

— Вы здорово рисковали, знаете ли.

— Похоже на то. — Впервые он призадумался над этим и согласился: — Да, так и есть.

— Почему вы решили вмешаться?

Он представил себе ту женщину. Колготы порваны, тело утонуло в пуховике. Она показалась ему такой маленькой. Сердце Джоны расширилось и приняло ее в себя.

Почему он решил вмешаться.

Ваккаро перегнулась через стол, протянула ему салфетку.

— Зачем? — удивился он.

Она кивком указала на картонный стаканчик. Сам того не заметив, Джона разлил кофе. Весь стол заляпал. Бормоча извинения, принялся вытирать, потом зажал трясущиеся руки между коленями.

Помощница прокурора задала еще несколько вопросов. Разговор длился сорок минут.

— Больше не могу, — сказал Джона.

— Хорошо, — кивнула она, грызя ручку. — Отвезем вас домой.

Он поднялся. И на штаны, оказывается, кофе пролил.

— У меня же не будет неприятностей?

— Я свяжусь с вами, если понадобится, — пообещала Ваккаро.

— Ладно, — сказал Джона, отметив про себя: на его вопрос она не ответила «нет».

3

Полицейский отвез Джону домой. По пути Джона оставил голосовое сообщение своему начальнику — многословное, путаное. Упомянул «происшествие». Извинился, обещал отработать пропущенную смену, свернулся на заднем сиденье, колени подтянул к подбородку, потряхивало.

Проступили новые кадры. Крик, женщина, профиль, занавешенный волосами. Вспомнил, как рукой перехватил чужую руку, сделал подножку, рухнул на груду мусорных пакетов. Вспомнил руку, взметнувшуюся над ним. Хищным клювом острие ножа. Оттолкнул его. И жаркая ночь сделалась жарче.

Он припомнил, как мужчина отвалился от него, рухнул в канаву, обреченный шорох вытекающей жидкости, будто опрокинули бутылку.

— Эй, друг! — Водитель следил за ним в зеркало заднего вида.

Ответ Джоны больше походил на икоту.

— Тебя тошнит?

— Нет…

— Выглядишь херово.

— Тошнит.

Притормозили у 23-й улицы. На рвотные позывы Джоны обернулся пакистанец с мешками под глазами, сгружавший тележки с продовольствием с безбортового грузовика. БУЛОЧКИ МАСЛО ЯЙЦА КЕКСЫ КОФЕ ЧАЙ. При мысли о еде желудок скрутило хуже прежнего, хотя вот уже четырнадцать часов маковой росинки во рту не было. Аж шея вспотела. Попытался блевануть, что-то выплюнул. Неясные прежде кадры прояснились, приобрели третье измерение. Мужчина вырос в гиганта, нож — до размеров мачете. Из вскрытой артерии кровь хлынула океанским приливом, вопль женщины раскалывал скалы. Самое страшное: Джона увидел, куда вошел нож. Сонную артерию перерезал. Заваленный бык.

Джона попросил водителя высадить его у парка Вашингтон-сквер. Домой он шел окольным путем, давая голове время проясниться.

Ист-Виллидж засыпает поздно. Но уже мелькали бегуны в «пумах», хозяйки в мини-юбках из искусственного меха выгуливали собак, на углах самозваные пророки молились восходящему солнцу. Полускрытые в тени крепкие латиносы — безымянные винтики метрополии — тащили мешки с мусором и ящики с фруктами. Вдоль Сент-Марка изрисованные граффити жалюзи скрывали до поры витрины кафе, суши-баров и просто баров, кафе-мороженое, лавок секонд-хенд, урны перед которыми извергали лаву гольфов. Подержанная одежда стоит порой дороже новой — культ бедности. Щедрый выбор футболок с политическими лозунгами на злобу дня: бесконечные клоны Че Гевары, остроумие на уровне МНЕ НАДО ПЬЯН Я ДОМОЙ. А вот и свастика с . Джона частенько задумывался, кто, кроме свежевыпущенных бакалавров Нью-Йоркского университета, мог быть настолько наивен, чтобы принимать это за новое слово.

Возле Томпкинс-сквер скейтбордист упорно атаковал пожарный гидрант, с каждым разом все более приближаясь к цели своих трудов и к тому, чтобы покорябать дверцу припаркованного рядом «кадиллака». Приятель с видеокамерой подбадривал его, показывая слегка разведенные большой и указательный палец: мол, вот столечко осталось. По обочине текла, мешаясь с обильной росой, вода от поливалок, пенилась всевозможными химикатами, которые и не разглядишь на бетоне. Пахло зарождавшимся днем, летним утром в Нью-Йорке. Экскременты и харчки, молотый кофе, жареные чипсы. Эта смесь ощущений пошла на пользу, голова прочистилась. В солнечном свете отчетливее проступили лица: одинокий мальчишка с баскетбольным мячом; татуированная девчонка, прикуривающая от сигареты своего парня; бродяга с отчаянной ухмылкой — все нипочем — присел на скамейку рядом со стариком в синтетических трениках, который бросал крошки голубям. Все словно кивали Джоне, приговаривая: «Мы знаем, что ты сделал». Он поспешил укрыться в своем доме, взлетел вверх по угрожающе крутой лестнице.

Войдя в квартиру, он повесил ключи на гвоздь у двери. На свое «привет» он не ожидал ответа: Ланс обычно спал далеко за полдень. В последние три дня обитатели этой квартиры почти не встречались, разве что в тот час, когда Джона зубрил свою медицину, а Ланс готовился уйти на вечер. Так они могли бы сосуществовать годами — дневной жилец, ночной жилец.

Вода в душе сделалась коричневой, когда Джона принялся соскребать с себя грязь и кровь, испортил мочалку, пытаясь отмыться дочиста. Бинт на локте размок и отвалился, стала видна рана: содрана кожа площадью примерно с игральную карту. Из бинта, лейкопластыря и неоспорина Джона соорудил новую повязку.

Как раз когда ложился в постель, зажужжал мобильник: шеф дал Джоне отгул на день. Счастливый, он поставил будильник на три часа дня и заполз под одеяло. Он успел еще, засыпая, увидеть лицо убитого им мужчины: оно искажалось, белело, обескровленное, обвиняло, и через отверстие в горле уходила жизнь.

В ДВА ЧАСА ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН.

— Алло?

— Алло, можно попросить Джону Стэма?

— Эт’я.

— Кристофер Йип из «Нью-Йорк пост». Узнал о подвиге, который вы совершили нынче ночью, и хотел бы задать вам пару вопросов. Сколько вам лет и…

— Пожалуйста… — Вместо мозга суп. — Я не хочу от…

— Где вы сейчас работаете вы ординатор правильно?

— Да — то есть студент, а не ординатор. Прошу вас, я…

— Когда вы вмешались видели ли вы что у него нож и если да…

— Прошу прощения, я кладу трубку. — И он так и сделал, услышав напоследок: Вы рассчитываете получить наг…

Выдернув телефонный шнур из розетки, Джона свернулся в луже пота, надеясь наверстать упущенный сон. Не преуспев в этом, надел халат и побрел в кухню готовить то ли завтрак, то ли ланч. Качало так, что Джона едва не наступил на Ланса, скорчившегося посреди коридора.

— Утро, солнышко! Прошлой ночью меня осенило. Блестящая идея, на хрен! — Ланс откусил конец изоленты и приляпал ее к полу, закрепив метр компьютерного кабеля. Передвинулся на корточках на два шажка и закрепил кабель в другом месте.

После полутора месяцев совместного проживания подобные сцены перестали удивлять Джону.

— О’кей, — сказал он и прошел в кухню — от гостиной ее отделяла не стена, а только воображение квартирантов.

— Прошлой ночью, — откусил, закрепил, — прошлой ночью мы с Руби ходили в Бруклинский музей смотреть «Расёмон». Классика жанра, охренеть, — видел?

— Нет. — Джона порылся в холодильнике, отыскал упаковку соевых бургеров и закинул один в микроволновую печь.

— А зря. И вот смотрю я и соображаю: последние лет так пятьдесят все занимались исследованием точек зрения, понимаешь. — Откусил, закрепил. — Документальный субъективизм. И в итоге мы полностью фрагментированы. Не можем сосредоточиться. Куда ни двинешься — новые люди, идеи, образы, мелькают со скоростью сто миль в час, а что мы видим? В смысле — по-настоящему? Все подряд страдаем от СДВГ. Меня держали на риталине с четырех.

— А нюхать ты начал в девять.

— Точняк. — Ланс выдвинул диван и заполз за него. — Чтобы справиться с этой проблемой, нужно заглянуть глубже, вернуться к первоосновам, черт побери. Особенно после 9/11 наша культура должна избрать такой путь. Меня это как ядерной боеголовкой шандарахнуло или там грязевой бомбой. Месяцы напролет я напрягался — думал, чувак, — а теперь дошло: главное — рассказать о себе. И тут, как только я сообразил, прикинь, что произошло? Проектор сломался. Можешь себе представить? Херак — вырубился.

— Наверняка есть диск.

— На большом экране круче, чувак. Но плевать, главное, в тот момент я самую суть ухватил. Суть в чем: когда фильм прерывается, он останавливается. В этом вся разница между кино и настоящей жизнью. Я сказал Руби: «Эта хрень ясно показывает нам: выбранная нами передающая среда — всего лишь симулякр». Понял? Искусственное — песок вместо жрачки — сведение жизни к двум часам сорока минутам экранного времени. Мы ограничиваем себя — для художника это скверно. И потому… — из-за дивана показался кулак с зажатым в нем кабелем, — реальное кино. В реальном времени. Новый уровень, чувак. Весь я, все время. Веб-камеры в каждой комнате. Принципиально новый жанр направленного вовнутрь кинематографа, полная сеть сознания. Уже и название придумал: жанр «самоменталистики». Само-доку, сечешь? Клево, а?

Ничего оригинального Джона в этой затее не увидел. Веб-камеры нынче у всех, и с чего кто-то станет любоваться Лансом, а не юной обнаженной девицей? Но спорить он не стал:

— Клево, клево.