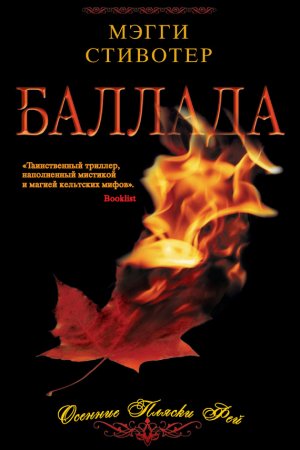

Баллада. Осенние пляски фей Стивотер Мэгги

Я улыбнулась.

— У тебя совершенно порочная улыбка, — заметил он.

— А я порочна. Ты разве не знаешь?

Его прищуренные от улыбки глаза, сузившись еще сильнее, вновь обратились к моему лицу, а голос стал веселым и игривым.

— Что я должен знать, человек?

Я рассмеялась над его ошибкой. Понятно, почему он ко мне обратился: решил, что мы — одной расы. Неужели я так плохо выгляжу?

— Не буду тебя разочаровывать. Ты скоро и сам все поймешь, а мне, честно говоря, нравится держать тебя в неведении.

— Здесь все говорят честно, — возразил консорт.

Я снова улыбнулась.

— Наши разговоры постоянно возвращаются к началу, — сказал он и протянул руку. — Потанцуем? Всего разок.

Не люблю танцевать с феями, но он — человек. Я сверкнула зубами.

— В этом кругу нельзя станцевать один танец.

— Верно. Тогда мы будем танцевать, пока ты не скажешь «стоп». Идет?

Я поколебалась. Танцевать с консортом Элеонор, не спросив разрешения, не слишком разумно. Тем интереснее.

— А где же наша дорогая Королева?

— Занята другими делами.

Мне показалось, что на полсекунды на его лице промелькнуло облегчение. Он не опустил руку, и я вложила свои пальцы в его ладонь.

Мы закружились и влились в толпу. В мире царила ночь, однако на этом холме, залитом светом волшебных шаров и висящей в воздухе магической пыли, темноты не было и близко.

На нас косились, пока мы танцевали, крепко держась за руки; долетали обрывки фраз:

— …лианнан сида…

— …если Королева узнает…

— …почему она танцует с…

— …он станет королем еще до…

Я крепче сжала пальцы консорта:

— Ты здесь потому, что скоро станешь королем.

Его глаза сияли. Как все люди, начав танцевать, он быстро пьянел от музыки.

— Это ни для кого не секрет.

Я чуть было не выпалила, что понятия об этом не имела, — впрочем, кому охота выглядеть идиотом?

— Ты — всего лишь человек.

— Но я могу танцевать, — возразил он.

И правда. Для человека он танцевал совсем неплохо. Барабанный ритм раскачивал его тело, ноги выписывали сложные фигуры на утоптанной траве.

— А потом, когда я стану королем, у меня будет и магия.

Он закружил меня.

— С чего ты взял, человек?

— Королева пообещала мне, и я ей верю — она не лжет. — Консорт неистово расхохотался, и я поняла, что он растворился в музыке, захвачен танцем и уязвим для нас. — Она очень красивая. Ее красота ранит меня, кальин.

Это как раз неудивительно. Красота Королевы ранила всех, кто ее видел.

— Магия не берется ниоткуда, человек.

Он вновь рассмеялся, как будто я сказала что-то забавное.

— Конечно! Магия переходит из тела в тело, правильно? Значит, она придет от кого-то другого.

Я всегда думала, что я — недоброе создание, но даже мне его слова показались зловещими.

— От кого-то другого? Интересно, откуда возьмется этот «кто-то»? И что от него потом останется?

— Королева очень хитроумна.

Я вспомнила, как она интриговала, чтобы обеспечить себе корону.

— О да, она весьма хитроумна. Только боюсь, кто-то пострадает.

На лице консорта отразилось недоверие.

— Моя Королева не жестока.

Я посмотрела на него. Ударился в детстве головой?… Но он не отказывался от своих слов, поэтому я просто сказала:

— Не все те, кто находит магию, способны ее удержать.

— Скоро Хеллоуин, муза. День мертвых. В этот день магия более изменчива. Королева не даст мне непосильную ношу. Она знает мои слабости. Я не боюсь, я скоро буду одним из вас.

— Стоп, — прорычала я так резко, что он дернул меня за руку, почти вывихнув мне плечо. — По-моему, ты не понимаешь, что говоришь.

Он отпустил меня и встал рядом. Вокруг нас танцующие развернулись, чтобы посмотреть, по толпе покатился шепот и бормотание.

— На твоем месте я бы не стала так быстро отказываться от человечности. Сначала хорошенько разберись, что значит принадлежать к народу фей.

Можно было не сотрясать воздух: он просто непонимающе смотрел на меня.

Консорт остался в центре круга. Я еще не успела раствориться в воздухе, когда высокая рыжая фея схватила его за руку, а к моменту, когда я окончательно оставила физическую оболочку, взлетая на человеческих мыслях и мечтах, он снова танцевал. Сверху я не могла отличить его от остальных фей — и не могла понять, что за чувства раздирают меня изнутри. Я улетала прочь, радуясь своему избавлению. У меня есть дело: я еще должна навеять сновидение.

от: ди

кому: джеймсу

текст сообщения:

во время выступл-я ансамблей опять видела фей. Они пришли на звук и танцевали на свободных стульях, больше никто их не видел и я прикинулась что тоже не заметила.

они прекрасны, у них под кожей музыка.

отправить сообщение? да/нет

нет

сообщение не отправлено.

сохранить сообщение? да/нет

да

сообщение будет храниться 30 дней.

Джеймс

Мне снилась музыка.

Пьянящая, заразительная мелодия, пришедшая из неведомой прекрасной и недостижимой дали.

Я мечтал об этой серой песне желания. Она — явь, сны такими быть не могут.

Я знал, что эта до боли прекрасная песня — дело рук Нуалы.

Я проснулся.

Во рту вкус полевых цветов, капель дождя на дубовых листьях, ползущего в сумерках дыма костров. Я — тоска, задыхающееся желание, любовь к недостижимому. Болезненно огромная песня завладела моим телом, придавила меня, не давая вздохнуть, наливая кончики пальцев чудесной тяжестью. Если не торопиться, то у меня есть шанс высвободиться из-под власти золотых волн звука, но хочу ли я свободы?

Запах кожи Ди.

— Эй, Джеймс, проснись! — Голос Пола столкнул тяжесть песни, освобождая мои легкие. — Без двадцати восемь!

Я глубоко вдохнул обнадеживающе нормальные запахи нашей комнаты: не вполне свежее белье, залежалые чипсы, старое дерево полов. Замечательные человеческие запахи. Я ухватился за ощущение человечности, как за спасательный круг в песенном море. Слова Пола не имели никакого значения.

— Без девятнадцати, — сказал Пол.

Вслед за словами послышался звук застегивающейся «молнии». Наверное, рюкзак. Еще один шажок к пробуждению. Я едва сдерживал разочарование.

— Ты проснулся?

Я проснулся. Просто на это потребовалось много времени. Я попробовал подать голос и с удивлением обнаружил, что он меня слушается:

— Без двадцати? Быть такого не может! А как же будильник?

— Прозвонил пятнадцать минут назад. И потом еще раз прозвонил. Ты даже не шелохнулся.

— Это потому что я умер, — ответил я и сел в кровати. Простыни промокли от пота и адски воняли. — Мертвые не шевелятся. Ты уверен, что будильник звонил?

Пол уже оделся и даже успел пригладить волосы водой на манер итальянского гангстера.

— Ну я-то проснулся. — Он посмотрел на меня круглыми глазами за стеклами очков. — Ты заболел?

— Я болен на всю голову, дружище.

Я вылез из кровати. Ощущение было такое, будто выпутываешься из паутины сновидений. Окончательно проснувшись, я смятенно подумал, что моя постель пахнет дыханием Нуалы — осенью, дождем и пустотой. А может, так пахла моя кожа. Не очень-то приятная мысль.

— Увы, в общепринятом смысле слова я здоров. Как думаешь, меня пустят на занятия в таком виде? — Я взмахнул рукой, указывая на трусы и футболку.

— Вряд ли. Даже мне на тебя смотреть противно. Ты завтракать идешь? Поторопись.

Пол стоял у двери, явно не желая уходить без меня. Я выкопал сравнительно чистую пару брюк из кучи на полу, натянул что-то сверху и равномерно взъерошил волосы.

— Иду. Чтоб ты знал, дорогой Пол, завтрак — самый важный прием пищи. Ни за что не пропущу. Интересно, народ вспомнит, что я вчера был в этих же брюках? — Пол мудро счел вопрос риторическим и не стал отвечать. — Я готов. Пойдем… Нет, стой.

Я залез под кровать и вытащил оттуда сумку. Копаясь в вещах на дне, я чувствовал себя так, будто отвечаю на вопрос контрольной.

«Задание 1. Какой предмет из сумки Джеймса поможет ему защититься от сверхъестественной опасности в виде привлекательной девушки?

A. Часы, которые неправильно идут.

Б. Роман (космотриллер), который ему прислала мама, не учтя того факта, что каждая свободная минута Джеймса будет занята чтением разнообразных книг, подсунутых кем-то еще.

B. Зерновые батончики, запасенные на случай голода после ядерной катастрофы.

Г. Железный браслет, который совершенно не помогал ему раньше, хотя отлично защищал остальных».

Я нащупал тонкую неровную полосу железа с утолщениями на концах, согнутую в кольцо, и затянул ее вокруг запястья.

Несколько недель назад отметина от браслета у меня на руке наконец-то пропала.

С железом я буду чувствовать себя лучше — защищенным, непобедимым.

Даже обманывая себя самого, я — великолепный лжец.

Я сжимал шарики, пока они не защемили мне кожу.

— Теперь готов.

За завтраком все было как обычно: кучка музыкантов, которых слишком рано разбудили, собралась в столовой. Должен сказать, архитектор был молодец: всю восточную стену занимали огромные окна. Утреннее солнце заливало комнату, освещая исцарапанные столешницы и потускневшие рисунки на стенах. В любое другое время дня столовая была вполне заурядной, даже слегка обшарпанной, но по утрам, затопленная солнечным светом, она выглядела как собор.

Приглушенные разговоры тонули в стуке ложек по мискам с хлопьями и скрежете вилок, отделяющих кусочки от жесткой яичницы. Я размешивал хлопья, пока они не превратились в пасту. Во рту еще держался вкус музыки из моего сна.

— Джеймс, если ты поел, мне нужно с тобой поговорить.

Салливан. Большинство преподавателей, живущих на территории колледжа, едят позже в отдельной столовой, подальше от студентов, но Салливан часто завтракает вместе с нами. Его урок — первый, так что неудивительно, что он ест в такую беспросветную рань, да и жены у него нет. Меган, с которой мы вместе ходим на занятия по английскому, насплетничала, будто жена бросила Салливана ради директора корпорации, выпускающей какую-то фигню, — разноцветных пони или что-то вроде этого, — так что другой компании к завтраку у Салливана нет.

— У нас совещание, — ответил я.

Салливан посмотрел на моих соседей. Все те же физиономии: Меган, Эрик, Уэсли, Пол. Все, кроме той, кого я хочу видеть. Она что, уже не может сидеть со мной за одним столом?

— Эй, прихвостни, дадите нам с Джеймсом перемолвиться словечком?

— Он во что-то влип? — прервала длинный монолог о британских ругательствах Меган.

— Не сильнее, чем обычно.

Салливан не стал ждать ответа, а просто подхватил мои хлопья и направился к свободному столу.

— Кажется, меня требует начальство, — пожал я плечами. Приятели без меня скучать не будут — сегодня я тот еще собеседник. — Увидимся на занятиях.

Я подошел к Салливану и сел напротив. Есть пасту из хлопьев мне не хотелось, и я просто наблюдал, как он длинными узловатыми пальцами выковыривает из своего завтрака орехи. В нем все было длинным и каким-то помятым, как будто его высушили в машинке, и надели, не погладив. Вблизи мне стало ясно, что он еще очень молод, даже сорока еще нет.

— Со мной связался твой преподаватель по волынке, — сказал Салливан, укладывая еще один орешек в аккуратную кучку на салфетке. Кучка рассыпалась. — Или, может, правильнее сказать «твой бывший преподаватель»?

Он вопрошающе приподнял бровь, не отрывая глаз от орехов.

— Да, так правильнее, — согласился я.

— Как тебе в нашей школе? — Салливан наконец набрал хлопья в ложку и принялся за еду. Со своего места я слышал хруст: он ел хлопья без молока.

— Все лучше, чем китайские пытки.

Мои глаза сосредоточились на руке, в которой он держал ложку. На одном из узловатых пальцев красовалось широкое металлическое кольцо, испещренное какими-то знаками, тусклое и уродливое, как мой браслет.

Салливан проследил за моим взглядом, посмотрел на мое запястье, затем на свое кольцо.

— Хочешь рассмотреть? — Он положил ложку и начал стаскивать его с пальца.

В ушах у меня запела тошнотворная, неуверенная мелодия, и я увидел, как Салливан падает на пол, встает на четвереньки, и его рвет цветами и кровью.

Я на секунду зажмурился. Когда я открыл глаза, он все еще возился с кольцом.

— Не надо, — я замотал головой, — я не хочу на него смотреть. Пожалуйста, не снимайте.

Сначала сказал, потом подумал, нормально ли это прозвучало. Пожалуй, больше похоже на слова какого-то психа, но Салливан, кажется, не заметил. Правда, кольцо оставил в покое.

— Ты не дурак, — продолжил он. — Я уверен, что ты понимаешь, почему я тебя позвал. Мы — школа музыкального профиля, а ты фактически закончил ее с отличием еще до того, как поступил. Я смотрел твои данные. Ты не мог не знать, что у нас нет преподавателей твоего уровня.

Если я матери не признался, почему я здесь, то первому попавшемуся преподу я тоже не скажу.

— Может, я все-таки дурак?

Салливан покачал головой:

— Я дураков повидал, ты на них не похож.

Я чуть не расплылся в улыбке. А он ничего, молодец.

— Хорошо, предположим, что я не дурак. — Я отодвинул тарелку с хлопьями и облокотился на стол. — Предположим, я знал, что не найду здесь Оби-Вана от волынки. Также ради удобства предположим, что я вам не скажу, зачем я пошел сюда учиться, — если, конечно, мы исходим из того, что у меня была причина.

— Согласен. — Салливан посмотрел на часы и снова поднял глаза на меня. Его взгляд был внимательным, не преподавательским. — Я спросил Билла, что с тобой делать.

Я не сразу вспомнил, что Билл — преподаватель волынки.

— Он сказал, чтобы я просто оставил тебя в покое. То есть дал бы тебе возможность заниматься в то время, когда у тебя назначен урок, и успокоился. Но, по-моему, это — извращение идеи музыкальной школы. Ты согласен?

— Да, есть в этом что-то неправильное, — ответил я. — Не знаю, правда, стал бы я употреблять слово «извращение»…

— Поэтому я решил, что мы назначим тебе занятия по другому инструменту, — перебил Салливан. — Никаких деревянных духовых и язычковых, ты их слишком быстро освоишь. Возьмем гитару или фортепиано. Чтобы ты не за пять минут научился.

— Имейте в виду, — сказал я, — я немного играю на гитаре.

— Имей в виду, — передразнил меня Салливан, — я тоже. Но на фортепиано я играю лучше. А ты?

— Меня вы будете учить?

— Группы пианистов переполнены обычными студентами. Мне жаль твоего времени, поэтому я выделю окно в промежутках между проверкой ваших кошмарных сочинений, чтобы заниматься с тобой. А ты добавишь фортепиано в список своих музыкальных умений. Если ты не против.

Бескорыстная доброта в людях всегда меня настораживает. А если она направлена на меня, то я настораживаюсь вдвойне.

— У меня такое ощущение, что я — то ли подопытный в эксперименте, то ли инструмент самоистязания.

— Правильно, — ответил Салливан, поднимаясь и забирая почти пустую миску из-под еды для кроликов. — Ты часть моей программы помощи студентам, которые напоминают мне меня в бытность молодым и глупым. И за это тебе спасибо. Увидимся в пятницу в классе. Если сможешь обойтись без своего эго, оставь его в комнате: оно тебе не понадобится.

Он мило улыбнулся и склонил голову, как делают — кто? японцы? — когда прощаются.

Я вытащил из кармана ручку и написал на тыльной стороне запястья: «пт 5:00 ф-но». Чтобы не забыть. Впрочем, такое я вряд ли забуду.

Аудитории для занятий в Чанс-холле похожи на камеры: крошечные квадратные комнатушки; запахи человеческого тела здесь копились тысячу лет, не меньше. В них помещаются только пианино и два пюпитра. Я укоризненно взглянул на подставки — волынщики все запоминают и так, — поставил футляр возле сиденья, достал тренировочный чантер и сел. Сиденье издало звук, будто пукнуло, и медленно подо мной опустилось.

Занятие по фортепиано предстояло через несколько дней, но я раньше здесь не был и решил взглянуть.

На вдохновение в этой комнатке рассчитывать не приходилось. Тренировочный чантер и так звучит как издыхающий гусь, а с такой жуткой акустикой…

Я посмотрел на дверь. На ручке можно было повернуть замок и закрыться — наверное, чтобы никто не ломился в комнату во время занятий. В голове промелькнула мысль, что в одной из этих комнат удобно совершить самоубийство: все будут думать, что ты занимаешься, пока труп не начнет разлагаться.

Я заперся, сел на край табурета и нерешительно поднес чантер к губам; где-то на краю сознания я еще ощущал присутствие песни из сна и боялся, что не смогу удержать ее и она польется из-под моих пальцев. И это будет потрясающе. Полузабытая песня умоляла меня сыграть ее, услышать, как она прекрасна, но я опасался, что, уступив ее мольбам, я соглашусь на то, на что мне нельзя соглашаться.

Не знаю, как долго я колебался, неподвижно сидя спиной к двери, но внезапно я почувствовал в голове какой-то толчок, укол, увидел, как мои руки покрываются гусиной кожей, и понял, что я в комнате не один, хоть и не слышал ни шагов, ни звука открывающейся двери.

Я тихонько втянул в себя воздух, пытаясь понять, что хуже: посмотреть или не знать? Я посмотрел.

Дверь закрыта. На замок. Мое шестое чувство вопило во весь голос: «Что-то не так! Ты не один!» Я суеверно дотронулся до железного браслета на запястье и сумел сосредоточиться. Возник странный запах, похожий на запах озона. Как после удара молнии.

— Нуала? — позвал я.

Ответа не было, но я ощутил прикосновение, тяжесть рядом. Через несколько секунд тяжесть потеплела, я почувствовал лопатки у своих лопаток, спину у своей спины, чужие волосы, касающиеся моей шеи. Кожа пошла мурашками, разгладилась и снова собралась, как будто не могла привыкнуть к постороннему присутствию.

— Я надел железо, — тихо проговорил я.

Тело рядом со мной осталось неподвижным. Мне почудилось биение чужого сердца.

— Я заметила.

Я очень медленно выпустил сквозь зубы воздух из легких, обрадованный тем, что узнал голос Нуалы. Не то чтобы я был рад ее видеть, но незнакомое создание, прислоняющееся ко мне, подстраивающее под меня свое дыхание, — это хуже.

— Мне неудобно, — сказал я, не переставая думать о том, что от разговоров мышцы груди напрягаются и создают между нами трение — жутковатое и в то же время чувственное ощущение. — Я про железо. Обидно, что я напрасно мучался — я надел его из-за тебя.

— Подлизываешься? — поддразнила Нуала. — Здесь есть и более опасные создания.

— Это не может не радовать… Кстати, скажи мне, пока мы еще не ругаемся: насколько опасна ты?

Она издала какой-то звук, будто хотела ответить, но передумала. Повисла жирная уродливая тишина. Наконец Нуала сказала:

— Я пришла послушать.

— Нужно было постучать. Я же не просто так запер дверь.

— Я думала, что ты меня не заметишь. Ты что, провидец? Экстрасенс?

— Вроде того.

Нуала отодвинулась и развернулась к инструменту. Я затосковал, не ощущая ее рядом, мое сердце наполнила неопределенная грусть.

— Сыграй что-нибудь.

— Черт тебя побери, существо! — Я сдвинулся к фортепиано, желая посмотреть на нее, и потряс головой, чтобы освободиться от страдания. — Ты настойчивая.

Она наклонилась вперед, над самыми клавишами, чтобы увидеть выражение моего лица. Волосы лезли ей в глаза, и она заправила короткие светлые пряди за ухо.

— Судя по твоим чувствам, ты хочешь большего. Тебе нужно было сказать «да».

Она наверняка думала, что говорит убедительно, но на меня ее слова произвели прямо противоположный эффект.

— Если я чего-то достигну в этой жизни, то сам, без жульничества.

Нуала скорчила ужасную гримасу:

— Неблагодарный! Ты даже не попробовал сыграть ту песню, с которой я тебе помогла. Это не жульничество. Ты бы и сам ее написал, если бы прожил еще пару тысяч лет.

— Я не соглашаюсь.

— Я помогала тебе без задней мысли. Я хотела, чтобы ты понял, чего мы можем достичь вместе. Но ты ведь не можешь просто взять и воспользоваться случаем. Нет! Нужно сомневаться! Нужно мучиться!.. Иногда я вас, глупых людишек, просто ненавижу.

От ее злости у меня разболелась голова.

— Нуала, помолчи, у меня из-за тебя голова болит.

— Не затыкай мне рот! — огрызнулась она и затихла.

— Не обижайся, — сказал я. — Я не вполне тебе доверяю.

Я опустил чантер — он казался мне оружием, которое Нуала может обратить против меня, — и положил пальцы на прохладные клавиши. Чантер был мне знаком и полон возможностей, а гладкие клавиши выглядели невинными и бессмысленными. Я взглянул на Нуалу, и она безмолвно встретила мой взгляд. Ее глаза, если всмотреться, были ошеломительно нечеловеческими, но она была права. В ее глазах я видел себя. Себя, желающего стать кем-то большим, себя, сознающего, что я еще даже не прикоснулся к истинному великолепию.

Нуала осторожно сползла с сиденья, чтобы оно не скрипнуло, и влезла между мной и фортепиано так, что мои руки охватили ее, как клетка. Она прижалась ко мне, вынуждая подвинуться дальше, чтобы ей было где сесть, и нашла руками мои руки, неумело лежащие на клавишах.

— Я не могу играть.

В том, как мы сидели, была удивительная интимность: ее тело идеально повторяло контуры моего, ее длинные пальцы лежали в точности поверх моих. Я бы легкое отдал, чтобы на ее месте была Ди.

— Как это?

Нуала чуть повернула голову — ровно настолько, чтобы я снова уловил дуновение ее дыхания: лето и надежда.

— Я не могу играть. Могу только помочь другим. Даже если я придумаю лучшую песню в мире, я все равно не смогу ее сыграть.

— Физически не сможешь?

Она отвернулась:

— Просто не смогу. Музыка не для меня.

У меня в горле застрял комок.

— Покажи.

Она убрала одну руку с моей и нажала клавишу. Я смотрел, как клавиша подается под ее пальцем один раз, второй, пятый, десятый… ничего не происходило. Слышался только тихий, приглушенный стук нажимаемой клавиши. Она взяла мою руку и подтащила ее туда, где только что был ее палец. Нажала клавишу моей рукой. Фортепиано печально запело и утихло, как только Нуала подняла мой палец.

Она больше ничего не сказала. А зачем? Воспоминание об этой единственной ноте еще звенело у меня в голове.

Нуала прошептала:

— Подари мне одну песню. Я ничего не попрошу взамен.