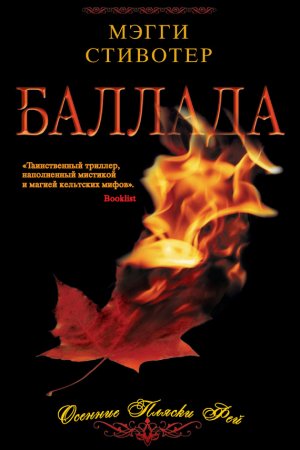

Баллада. Осенние пляски фей Стивотер Мэгги

Пролог

Я — охотник. Увидев желанную цель, я иду за ней, выслеживаю и приручаю ее.

Вернее, не «ее», а «его». Люблю молодых талантливых мужчин, и чем они красивее, тем лучше. Приятнее. Раз уж мне приходится смотреть на них до самой их смерти, пусть хотя бы радуют глаз.

Я не жестока, я щедра. Все они умоляли осчастливить их моими дарами: красотой, вдохновением и смертью. Я превращала их заурядную жизнь в нечто выдающееся. Я — лучшее, что было у любого из них.

Пожалуй, я не охотник, а благодетель.

Сегодня я ни та, ни другая. Кто-то призвал меня в осенний лес, воплотил мою неуловимую сущность в живом теле. Я никого не вижу, но чувствую растворяющиеся остатки заклинания. Звук моих шагов по сухим листьям тревожит, напоминает об уязвимости. Моя человеческая форма непривычно шумная, слишком выделяется среди кроваво-красных зарослей. В воздухе висит аромат жженого тимьяна и горящих листьев: запах заклинаний и осенних костров. Как только подвернется подходящий человеческий разум, хотя бы обрывок мысли, нужно отсюда убираться.

— Привет, фея.

Обернувшись, я успела увидеть только летящий мне в лицо железный прут.

от: ди

кому: джеймсу

текст сообщения:

ты все еще экстрасенс? можешь увидеть что с нами будет? по-моему те кто преследовал нас летом не успокоились, я думала они отстанут.

отправить сообщение? да/нет

нет

сообщение не отправлено.

сохранить сообщение? да/нет

да

сообщение будет храниться 30 дней.

Джеймс

Музыка — смысл моей жизни.

Перед тем как подать документы, я проштудировал все брошюры музыкального колледжа Торнкинг-Эш. Они утверждали, что школа будет развивать наши и без того изрядные музыкальные способности, и обещали сложную, интересную программу. По их версии, мы — выпускники — должны стать суперподростками с разнообразнейшими талантами, а глубина нашего образования и дополнительные курсы произведут впечатление даже на приемные комиссии университетов Лиги Плюща.

Тогда я подумал: «Круто!» К тому же туда поступала Дейдре, а значит, я был обречен.

Оказавшись на месте, я обнаружил, что учеба — это учеба, как сказала бы Маргарет Тэтчер. Что в лоб, что по лбу. Правда, я проучился всего-то семь дней; возможно, отличия проявляются позднее. С другой стороны, я не очень терпелив. Да и вряд ли дополнительные курсы по теории музыки так уж сильно отличают нас от студентов обычных колледжей.

Наверное, я бы меньше переживал, будь я, к примеру, виолончелистом. Тогда я вступил бы в одну из восьми миллионов групп кампуса. (Зачем называть территорию школы кампусом? Выпендрежники!) Когда люди говорят «музыкант», они не имеют в виду волынщиков. Если мне скажут еще хоть слово о народной музыке, я кого-нибудь ударю.

В общем, первые шесть дней мы проходили «ориентирование», в ходе которого выяснилось, где идут занятия, как зовут преподавателей, когда в столовой подают обед и что дверь на четвертом этаже моего общежития заедает. На пятый день я начал понимать, что делаю. На шестой я уже чувствовал себя как рыба в воде.

На седьмой мне стало скучно. Вечером того самого седьмого дня я сидел в машине брата и слушал музыку — подавать со злостью, приправив тоской. Я где-то читал о таком исследовании: одну группу подопытных крыс ученые заставляли слушать рок, а вторую — классическую музыку. Не помню деталей, но суть в том, что крысы, которые слушали классику, тихо и мирно продвигались по карьерной лестнице, а крысы, слушавшие рок, превратились в каннибалов и разорвали друг друга в клочья. Я не знаю, какая группа так на них подействовала, поэтому мне трудно судить о цели эксперимента, но я точно знаю: если бы меня заставили две недели подряд слушать «Pearl Jem», я обязательно съел бы своего соседа.

В общем, шел вечер седьмого дня, потому что на правой руке у меня было семь отметок: шесть вертикальных черточек, перечеркнутых седьмой, чтобы обозначить конец недели. Я сидел в своем крошечном мирке, врубив басы на такую мощность, что вибрировали ягодицы. В общежитиях правила насчет громкости строгие — особенно в то время, когда кто-нибудь занимается, так что музыку особо не послушаешь.

Солнце прожигало красную дорожку за зданием общежития. Учебные корпуса выглядели величественно, с колоннами в южном стиле, но у общежитий никаких архитектурных претензий не было: просто коробки, слепо пялящиеся тысячей немигающих глазниц.

Музыка играла так громко, что стук в стекло я сначала не услышал. Лицо стучавшего меня неожиданно удивило: круглое, заурядное, неуверенное. Пол, мой сосед по комнате. Гобоист. Наверное, при расселении решили, что мы подружимся на почве того, что у нас обоих язычковые инструменты — больше ничего общего у нас нет.

Я опустил окно:

— Соус к картошке будете?

Пол рассмеялся гораздо громче, чем заслуживала моя шутка. По-моему, он меня побаивается.

— Смешно.

— Обращайся. Чего надо?

— Я в комнату собирался, ну… — он неопределенно взмахнул тетрадью, — задание по началам анализа делать. Ты вроде тоже хотел?

— Хотел? Не-е-ет. Но придется.

Я выключил радио и вдруг обнаружил, что, несмотря на жару, весь пошел гусиной кожей. Я втянул руку в машину. Мое подсознание — шестое чувство — нашептывало на непонятном языке, заливало душу холодом, будто предупреждая: «Назревает что-то странное». Я-то думал, что прошлым летом это чувство полностью исчерпалось.

— Пойдем.

Пол с видимым облегчением, как будто и не ждал, что я соглашусь, начал обсуждать преподавателей и одноклассников. Я не стал бы его слушать, даже если бы не отвлекался на мурашки по коже. Люди слишком много болтают; обычно, если слышишь начало и конец, середину можно пропускать.

Вдруг в потоке речи прозвучали слова звонкие, как голос среди общего шума, и Пол снова завладел моим вниманием. Я выключил радио:

— Как ты сказал? «Так поют мертвые»?

— Чего? — нахмурился Пол.

— Ты сказал «так поют мертвые»?

Он уверенно покачал головой:

— Нет. Я сказал «пошлю к черту». У меня сегодня было пение с листа. У…

Радио было выключено, но я все равно слышал музыку. Она меня буквально завораживала, и едва мог собрать мысли.

— Слушай, давай оттянемся немного в комнате, а? Всего пару минут.

Как будто эта неправильно услышанная фраза — так поют мертвые — открыла дверь, сквозь которую доносилась музыка. Необычная, настойчивая музыка.

Пол выдавил нечто вроде согласия, и я запер машину:

— Я побежал.

— Трусцой? — поинтересовался Пол, но меня уже и след простыл.

Я пробежал через стоянку, мимо кубиков-общежитий, мимо украшенного светлыми колоннами Янси-холла, мимо фонтана со смеющимся сатиром перед зданием Сьюард-холла… Мои кроссовки, следуя зову песни, шлепали по выложенной кирпичами дорожке.

Музыка нарастала, сплетаясь с мелодией, играющей внутри меня всегда и дающей мне направление, ориентацию в мире. Дорожка закончилась, но я продолжал бежать, спотыкаясь на поросших травой кочках. Казалось, сейчас я спрыгну с края мира. Над холмами полыхало закатное осеннее солнце, а в голове у меня билась единственная мысль: «Опоздал».

И все- таки я увидел его, неизвестного, вдали на холмах, почти за пределами видимости. Едва различимый силуэт, темная фигура неопределенного роста на бесконечном ослепительно золотом возвышении. Прежде чем потеряться среди темных деревьев вдали, фигура замерла.

Музыка в голове играла громко, так, точно через наушники проникала прямо в мозг. Однако странным образом я понимал, что эта музыка — не моя. Она предназначена для кого-то — или чего-то — другого, а мне просто не повезло ее услышать.

Меня это убивало.

Он обернулся и долго смотрел на меня. Я застыл, пораженный не его музыкой, которая продолжала вести мелодию, повторяя: «взрасти, восстань, иди», а его нездешностью, простертыми пальцами рук, которые что-то удерживали под землей, расправленными плечами, подчеркивавшими его силу и непостижимость, а самое главное, огромными ветвистыми рогами на голове, которые застилали небо.

Я не заметил, как он пропал, — в то же мгновение, когда солнце исчезло за краем холма, погружая мир в сумерки. Я глядел ему вслед, немного запыхавшись, ощущая биение сердца в шраме над левым ухом, и не понимал: то ли я хотел бы никогда его не встречать, то ли жалел, что не успел добежать и спросить, почему снова могу видеть его и ему подобных.

Я повернул к школе, но не успел сделать и шага, как почувствовал толчок в живот. Я потерял равновесие и чуть не упал.

Неизвестный резко выдохнул:

— О боже, простите!

До боли знакомый голос. Дейдре. Моя лучшая подруга. Вроде бы.

— Ничего, вторая почка мне все равно ни к чему, — прохрипел я в ответ.

Дейдре, вспыхнув, моментально изменилась в лице, я так и не смог понять, что оно выражало изначально. Я впился в нее глазами. После того как я столько раз представлял себе ее огромные серые глаза на бледном тонком лице, было странно видеть ее наяву.

— Джеймс! Джеймс! Ты Их видел? Они должны были пройти мимо тебя!

Я попытался собраться. Я привык, что мое шестое чувство всегда настороже; удивительно, что меня застиг врасплох такой важный для меня человек.

— Кого Их?

Она сделала шаг в сторону и всмотрелась вдаль, за холмы, напряженно щурясь в наступающую темноту.

— Фей. Их было четверо. Или пятеро?

Я изрядно нервничал. Она так быстро двигалась, что ее волосы, собранные в короткий темный хвост, беспорядочно болтались.

— Подожди, остановись. У меня сейчас голова закружится. Ты сказала «феи»? Опять?

Дейдре на минуту зажмурилась. Открыв глаза, она выглядела уже спокойнее, больше похожей на себя.

— Глупо, да? Я, наверное, просто двинулась. Мне кажется, что они повсюду.

Я не знал, что сказать. Даже просто смотреть на нее было больно — почти забытое ощущение. Вроде как заноза саднит — не когда ее только загонишь, а постоянная тупая боль в месте, откуда ее вытащили.

Дейдре покачала головой:

— Глупее не придумаешь. Я тебя сто лет не видела, мы всего пять минут как разговариваем, а я уже ною, хотя прыгать должна от радости. Ты… прости меня, я никак не могла прийти повидаться.

В какой-то момент я подумал, что она еще что-нибудь добавит к «прости меня». Какие-то слова, означающие, что она понимает, какую боль мне причинила. Не услышав ничего, я хотел было обидеться и наговорить гадостей, однако не решился. Вместо этого, я как последний рыцарствующий идиот-мазохист, пришел ей на помощь.

— В буклете писали, что здесь больше пятнадцати акров территории, мы бы могли еще несколько лет не встретиться.

Дейдре закусила губу:

— Я не ожидала, что уроков будет так много. Но… здорово. Я очень рада тебя видеть.

Последовала длинная неловкая пауза. Раньше мы бы дружески обнялись… Впрочем, это было до Люка и до сообщения, которое я ей отправил и которое ни она, ни я не могли забыть.

— Ты загорела, — сказал я.

Вранье, Ди никогда не загорает.

Она почти улыбнулась в ответ:

— А ты постригся.

Я провел рукой по голове, задержавшись пальцами на свежем шраме над ухом.

— Мне выбрили место, куда накладывали швы, а я просто довел дело до конца. Подумывал выбрить на затылке первые буквы имени, но представь, только сейчас осознал, что они складываются в слово «ДЖЕМ». По-моему, это личное оскорбление.

Ди рассмеялась, и я невольно обрадовался.

— А мне кажется, тебе подходит, — сказала она, разглядывая мои руки, так густо покрытые каракулями до запястий, что под чернилами почти не видно кожи.

Я хотел спросить, как у нее дела, про фей, про сообщение, но важные слова не шли с языка.

— Больше, чем тебе.

Она снова рассмеялась, хотя я и не думал ее смешить, мне просто нужно было что-то сказать.

— Вы что здесь делаете?

Мы с Ди развернулись и оказались лицом к лицу с Евой Линнет, преподавателем драматической литературы. В тусклом свете она напоминала маленького бледного призрака. Симпатичное лицо портила хмурая гримаса.

— Вы вышли за территорию школы.

Что-то было не так, но я не сразу сообразил, что именно. Она пришла со стороны холмов, а не от школы.

Линнет склонила голову, делая вид, что только сейчас заметила Дейдре. Ди покраснела, как будто нас застукали.

— Не знаю, в каких школах вы учились раньше, но здесь мы такого не одобряем, — бросила Линнет.

До этого лета я бы отшутился, сказал бы, что она не о том думает, что я с рождения у Ди в рабстве или что между нами ничего не может быть, поскольку Ди отталкивает какая-то химическая составляющая моей кожи. Вместо этого я просто сказал:

— Вы ошиблись.

Прозвучало так, как будто я оправдываюсь, и она это почувствовала, потому что продолжила:

— Неужели? Зачем же вы тогда сюда пришли?

Я понял. Я посмотрел мимо нее, в сторону холмов:

— Мы ждали вас.

Линнет выглядела то ли рассерженной, то ли испуганной. Некоторое время она молчала.

— По-моему, нам всем здесь не место. Ступайте по своим общежитиям и забудьте, что здесь видели. Нехорошо начинать учебный год с неприятностей.

Линнет развернулась и пошла к школе, Ди восхищенно посмотрела на меня, а затем повела глазами в сторону Линнет, явно пытаясь сказать: «У нее крыша поехала!»

Я пожал плечами и криво усмехнулся. По-моему, с крышей у Линнет все в порядке. Сдается мне, что не я один бежал за музыкой.

от: ди

кому: джеймсу

текст сообщения:

вчера все странно вышло, оч скучаю по нашим разговорам.

только ты вряд ли захочешь м слушать, думаю о многом.

о люке, мое сердце разбито, м тошнит от мыслей о нем.

отправить сообщение? да/нет

нет

сообщение не отправлено.

сохранить сообщение? да/нет

да

сообщение будет храниться 30 дней.

Джеймс

День одиннадцатый (11) (эльф), если верить пометкам на моей левой руке. Закончилась первая неделя — сплошные знакомства и вводные занятия. Вторая неделя начала показывать зубы: пошли ответы у доски, навалилось огромное количество домашней работы. Странно, я почему-то думал, что школа для музыкально одаренных будет непохожа на обычную, а единственное отличие в том, что здесь роли распределяются по группам инструментов в оркестре.

Медные духовые: придурки. Деревянные духовые: кучка снобов. Струнные: заучки, которые все время тянут руки. Ударные: клоуны.

Волынщики: я.

Только занятия по английскому у мистера Салливана остались без изменений. Первый урок по вторникам, четвергам и субботам. Кофеин свой. Он разрешает нам пить кофе на уроке и не притворяется, что в несусветную рань можно обойтись без допинга.

Так вот, Салливан — куратор курса, блюститель порядка в общаге, преподаватель английского — вел занятия, сидя на столе и не выключая музыку в проигрывателе. Остальные преподаватели на второй неделе прекратили реверансы и взялись за нас по-серьезному, а Салливан остался все тем же молодым угловатым посланником Шекспира и компании. Читать он задал убийственно много еще на первой неделе, и на второй ничего не изменилось. Мы бы, может, и возражали, но нам разрешили потреблять кофеин, ставить столы по своему усмотрению и даже ругаться по мере необходимости.

— Мы будем изучать «Гамлета», — объявил Салливан утром одиннадцатого дня, держа в руках огромную термокружку, от которой по всей аудитории расползался запах кофе. Поскольку Салливан — младший преподаватель, он живет при школе и выполняет обязанности куратора. Коридор рядом с его комнатой всегда пахнет как кофейное святилище. — Кто из вас его читал?

В классе нас было немного, даже по местным стандартам — всего восемь человек. Никто не поднял руки.

— Вы — дикари! — радостно провозгласил Салливан. — Впрочем, пожалуй, так даже лучше. Ну хоть название вам знакомо?

Класс отозвался утвердительным бормотанием. Сам я «Гамлета» не читал, хотя к Шекспиру отношусь неплохо с тех самых пор, как услышал: «Весь мир — театр. В нем женщины, мужчины — все актеры»[1]. Не то чтобы я фанат или член тайного общества, ничего такого, однако непременно поздоровался бы с ним при встрече в коридоре.

Салливан продолжил:

— Что ж, с этого и начнем. О чем вы думаете, когда слышите название «Гамлет»? Нет, Пол, руку поднимать не нужно. Просто говорите по очереди.

— О еде, — выпалил Эрик. Формально, он не студент. По-моему, он кто-то вроде помощника преподавателя, но я еще ни разу не видел, чтобы он помогал Салливану. — Ну знаете, омлет по-деревенски или как-то так.

Ответ был такой глупый, что остальные моментально расслабились. Планка установлена очень низко, можно говорить почти все что угодно.

— О привидениях, — сказала вокалистка по имени Меган. Вокалисты меня раздражают; очень трудно отнести их к какой-нибудь группе инструментов оркестра.

— Быть или не быть! — проорал Уэсли. Его тоже зовут Пол, но он согласился отзываться на фамилию, чтобы не было путаницы. Очень мило с его стороны — у Пола, который мой сосед по комнате, фамилия Шляйермахер, я ее и пишу-то с трудом, а уж выговорить и подавно не могу.

— Все умерли, — добавил Пол.

Почему-то при его словах я опять подумал о фигуре в холмах за школой.

— Самоубийство, — сказал я. — И еще Мел Гибсон.

— Мел Гибсон? — спросил у меня из-за спины Эрик.

Салливан ткнул пальцем в мою сторону:

— Нужно было все-таки поднять руку, мистер Морган. Оказывается, вы знакомы с «Гамлетом».

— Вы не об этом спрашивали, — сказал я. — Вы спросили, кто из нас его читал. Я видел кусок фильма по телевизору. По-моему, Мел Гибсон лучше играет в килте.

— Очень кстати сказано — про фильм, а не про килт. Прежде чем читать пьесу, посмотрим фильм. Правда, без Мела Гибсона — ты уж прости, Джеймс. Собственно, потому я и притащил вот это… — Салливан указал на телевизор за спиной. — Вот только…

Он окинул взглядом комнату, сдвинутые в круг столы, нас, готовых внимать потокам изрекаемой им мудрости.

— Вот только я опасаюсь, что, пока мы будем смотреть, вы себе все на свете отсидите на этих стульях. Нужно притащить что-нибудь получше. Кто у нас сильный?

И мы притащили два дивана из общего холла на втором этаже. По четыре человека, мы пронесли их по коридору в свой класс мимо закрытых дверей других аудиторий. Салливан помог нам придвинуть их к стене и закрыть шторы, чтобы экран не отсвечивал. В комнате стало темно, хотя за окном было утро.

Мы расселись на диванах, а Салливан развернул стул спинкой вперед и устроился рядом с нами. Мы смотрели начало истории Гамлета (который воспринимал себя слишком всерьез), и впервые с момента приезда я чувствовал себя почти на своем месте.

от: ди

кому: джеймсу

текст сообщения:

когда я увидела фей я подумала что м. б. увижу люка тоже, но мне показалось, здесь так странно, как будто хотела в рай, а попала в кливленд.

отправить сообщение? да/нет

нет

сообщение не отправлено.

сохранить сообщение? да/нет

да

сообщение будет храниться 30 дней.

Джеймс

Еще один невыносимо прекрасный день: деревья в долине еще зеленые, но на северных склонах окружающих холмов и гор листья уже загораются красным и оранжевым. Вид неестественный, как пейзаж вокруг игрушечной железной дороги. Проигрыватель был включен в режиме «громко до омерзения», и, наверное, поэтому я не слышал телефон. Только уловив краем глаза свечение экрана, я понял, что мне звонят.

Может быть, наконец позвонила Ди?

Схватив телефон с пассажирского сиденья, я взглянул на номер. Мама. Ну что ж. Я включил громкую связь и пристроил аппарат на приборную доску:

— Слушаю.

— Джеймс?

— Да.

— Кто это?

— Твой любимый сын. Плод твоего чрева, порожденный папиными чреслами, в бог знает сколько мгновений ока…

— Ты будто в аэродинамической трубе, — перебила мама.

— Я за рулем.

— В аэродинамической трубе?

Я потянулся и придвинул телефон ближе:

— Я говорю по громкой связи. Так лучше?

— Ненамного. Куда ты едешь? У тебя же сейчас занятия.

Я сунул телефон за солнцезащитный козырек. Наверное, все равно шумно, но лучше уже не будет.

— Раз ты знаешь, что у меня занятия, зачем звонишь?

— Огрызаешься?

Прищурившись, я всмотрелся в дорожные указатели и увидел маленький знак с надписью: «Исторический центр города Гэллон, штат Вирджиния» — и стрелкой влево. (По-моему, писать «Вирджиния» не стоило — любой турист, доехавший до этого указателя, не может не знать, в каком штате он находится.)

— Нет, мам, огрызаются только безработные неудачники, обреченные загреметь в тюрьму.

Мама запнулась, узнав собственные слова, тем более что я нарочно произнес их тонким голосом, добавив ее легчайший шотландский акцент.

— Верно, — согласилась она. — Так что ты делаешь?

Разглядывая живописную, но не слишком процветающую главную улицу Гэллона, я ответил:

— Еду на занятие. Сразу отвечаю: занятие у меня по волынке. На следующий вопрос тоже отвечаю сразу: нет, в Торнкинг-Эш нет собственного преподавателя-волынщика. Ну и под занавес, с учетом ответа на твой незаданный вопрос номер два, я понятия не имею, зачем мне дали стипендию.

— Кто будет с тобой заниматься? Преподаватель хороший? — с сомнением в голосе спросила мама.

— Мам, я не хочу об этом думать. От таких мыслей одна тоска, а ты знаешь, что я предпочитаю обращать к миру исключительно радостную сторону своей личности.

— Напомни, зачем ты сюда пошел, если не ради игры на волынке?

Она, конечно, отлично знала зачем, но хотела, чтобы я сам это озвучил. Ха. Два раза «ха». Так я и признался.

— Пусть тебе подскажет материнская интуиция… Слушай, я приехал. Мне пора.

— Позвони, — ответила мама. — Потом, когда будешь настроен серьезнее.

Я припарковался перед магазином музыкальных инструментов Эванса-Брауна. У них тут что, все названия двойные?

— Хорошо, тогда я перезвоню, когда мне исполнится лет тридцать, да?

— Молчи уже, — ласково сказала мама, и на мгновение меня захлестнула ужасная детская тоска по дому. — Мы по тебе очень скучаем. Будь осторожен. И позвони — раньше, чем тебе исполнится тридцать.

Я ответил утвердительно, положил трубку, взял футляр с волынкой с заднего сиденья и направился к дому. За фасадом противного зеленого цвета скрывался теплый уютный интерьер: темно-коричневый ковер, золотисто-коричневая обшивка на стенах, вдоль которых рядами стояли гитары. За стойкой, уткнувшись в журнал «Роллинг Стоун», сидел пожилой тип, как будто вышедший из шестидесятых.

Когда он поднял голову, я заметил, что его седые волосы убраны в маленькую косичку на затылке.

— Я пришел на урок, — сказал я.

Пока он смотрел куда-то на стойку, я разглядывал татуировки на его руках; самая крупная оказалась цитатой из радикальной песни Джона Леннона.

— На какое время вам назначено?

Я указал на собственную руку. Он щурился, пока не увидел нужную запись.

— На три? Вы точны.

Я взглянул на настенные часы за его спиной, окруженные густо налепленными буклетами и открытками. Без двух минут три. Я немного разозлился, что мой ранний приход округлили до ближайшего часа, но промолчал.

— Вам наверх. — Старый хиппи указал в глубину магазина. — Кроме Билла, там больше никого нет.