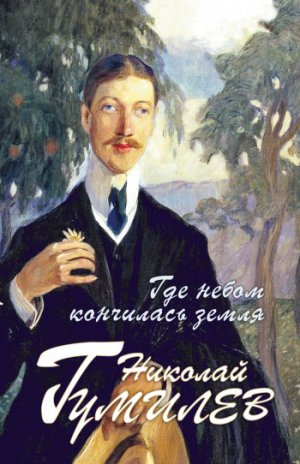

Где небом кончилась земля: Биография. Стихи. Воспоминания Гумилев Николай

В сентябре, ожидая перевода в 5-й Александрийский гусарский полк, Гумилев приезжает с фронта. Он встречается с молодежью, бывают на этих собраниях и зрелые литераторы – М. Лозинский, В. Шилейко, О. Мандельштам.

Посещает он и заседания «Кружка Случевского», где знакомится с поэтессой Марией Лёвберг. Ее сборнику стихов «Лукавый странник» посвящено начало одного из «Писем о русской поэзии», серии статей, создаваемых Гумилевым на протяжении нескольких лет: «Стихи Марии Лёвберг слишком часто обличают поэтическую неопытность их автора. В них есть почти все модернистические клише, начиная от изображения себя, как рыцаря под забралом, и кончая парижскими кафе, ресторанами и даже цветами в шампанском. Приблизительность рифм в сонетах, шестистопные строчки, вдруг возникающие среди пятистопных, – словом, это еще не книга, а только голос поэта, заявляющего о своем существовании.

Однако во многих стихотворениях чувствуется подлинно поэтическое переживание, только не нашедшее своего настоящего выражения. Материал для стихов есть: это – энергия в соединении с мечтательностью, способность видеть и слышать и какая-то строгая и спокойная грусть, отнюдь не похожая на печаль».

Но ободряющая рецензия – отнюдь не все. С Марией Евгеньевной Купфер, а по мужу Ратьковой, как звали в действительности новую знакомую, у Гумилева возник короткий роман, чему не мешали семейные отношения ни Гумилева, лишь формально женатого на А. Ахматовой, ни М. Лёвберг – муж ее к тому времени погиб на фронте. Памятью об этом романе стало стихотворение «Змей» из сборника «Костер».

- Ах, иначе в былые года

- Колдовала земля с небесами,

- Дива дивные зрелись тогда,

- Чуда чудные деялись сами…

- Позабыв Золотую Орду,

- Пестрый грохот равнины китайской,

- Змей крылатый в пустынном саду

- Часто прятался полночью майской.

- Только девушки видеть луну

- Выходили походкою статной, —

- Он подхватывал быстро одну,

- И взмывал, и стремился обратно.

- Как сверкал, как слепил и горел

- Медный панцирь под хищной луною,

- Как серебряным звоном летел

- Мерный клекот над Русью лесною:

- «Я красавиц таких, лебедей

- С белизною такою молочной,

- Не встречал никогда и нигде,

- Ни в заморской стране, ни в восточной.

- Но еще ни одна не была

- Во дворце моем пышном, в Лагоре:

- Умирают в пути, и тела

- Я бросаю в Каспийское море.

- Спать на дне, средь чудовищ морских,

- Почему им, безумным, дороже,

- Чем в могучих объятьях моих

- На торжественном княжеском ложе?

- И порой мне завидна судьба

- Парня с белой пастушеской дудкой

- На лугу, где девичья гурьба

- Так довольна его прибауткой».

- Эти крики заслышав, Вольга

- Выходил и поглядывал хмуро,

- Надевал тетиву на рога

- Беловежского старого тура.

Роман по просьбе дамы вскоре прекратился. Недолгим был и роман с поэтессой Маргаритой Тумповской. С Татианой Адамович, которой посвящен был сборник «Колчан», увидевший свет в декабре 1915 года, роман тоже завершился.

Мария Лёвберг. Фотография М. Наппельбаума, 1918 г.

Обложка сборника «Колчан»

Из сборника «Колчан»

Венеция

- Поздно. Гиганты на башне

- Гулко ударили три.

- Сердце ночами бесстрашней.

- Путник, молчи и смотри.

- Город, как голос наяды,

- В призрачно-светлом былом,

- Кружев узорней аркады,

- Воды застыли стеклом.

- Верно, скрывают колдуний

- Завесы черных гондол

- Там, где огни на лагуне —

- Тысячи огненных пчел.

- Лев на колонне, и ярко

- Львиные очи горят,

- Держит Евангелье Марка,

- Как серафимы, крылат.

- А на высотах собора,

- Где от мозаики блеск,

- Чу, голубиного хора

- Вздох, воркованье и плеск.

- Может быть, это лишь шутка,

- Скал и воды колдовство,

- Марево? Путнику жутко,

- Вдруг… никого, ничего?

- Крикнул. Его не слыхали,

- Он, оборвавшись, упал

- В зыбкие, бледные дали

- Венецианских зеркал.

Старые усадьбы

- Дома косые, двухэтажные,

- И тут же рига, скотный двор,

- Где у корыта гуси важные

- Ведут немолчный разговор.

- В садах настурции и розаны,

- В прудах зацветших караси.

- Усадьбы старые разбросаны

- По всей таинственной Руси.

- Порою в полдень льется по лесу

- Неясный гул, невнятный крик,

- И угадать нельзя по голосу,

- То человек иль лесовик.

- Порою крестный ход и пение,

- Звонят во все колокола,

- Бегут, – то, значит, по течению

- В село икона приплыла.

- Русь бредит Богом, красным пламенем,

- Где видно ангелов сквозь дым…

- Они ж покорно верят знаменьям,

- Любя свое, живя своим.

- Вот, гордый новою поддевкою,

- Идет в гостиную сосед.

- Поникнув русою головкою,

- С ним дочка – восемнадцать лет.

- «Моя Наташа бесприданница,

- Но не отдам за бедняка».

- И ясный взор ее туманится,

- Дрожа, сжимается рука.

- «Отец не хочет… нам со свадьбою

- Опять придется погодить».

- Да что! В пруду перед усадьбою

- Русалкам бледным плохо ль жить?

- В часы весеннего томления

- И пляски белых облаков

- Бывают головокружения

- У девушек и стариков.

- Но старикам – золотоглавые,

- Святые, белые скиты,

- А девушкам – одни лукавые

- Увещеванья пустоты.

- О Русь, волшебница суровая,

- Повсюду ты свое возьмешь.

- Бежать? Но разве любишь новое

- Иль без тебя да проживешь?

- И не расстаться с амулетами,

- Фортуна катит колесо,

- На полке, рядом с пистолетами,

- Барон Брамбеус и Руссо.

Фра Беато Анджелико

- В стране, где гиппогриф веселый льва

- Крылатого зовет играть в лазури,

- Где выпускает ночь из рукава

- Хрустальных нимф и венценосных фурий;

- В стране, где тихи гробы мертвецов,

- Но где жива их воля, власть и сила,

- Средь многих знаменитых мастеров,

- Ах, одного лишь сердце полюбило.

- Пускай велик небесный Рафаэль,

- Любимец бога скал, Буонарроти,

- Да Винчи, колдовской вкусивший хмель,

- Челлини, давший бронзе тайну плоти.

- Но Рафаэль не греет, а слепит,

- В Буонарроти страшно совершенство,

- И хмель да Винчи душу замутит,

- Ту душу, что поверила в блаженство

- На Фьезоле, средь тонких тополей,

- Когда горят в траве зеленой маки,

- И в глубине готических церквей,

- Где мученики спят в прохладной раке.

- На всем, что сделал мастер мой, печать

- Любви земной и простоты смиренной.

- О да, не всё умел он рисовать,

- Но то, что рисовал он, – совершенно.

- Вот скалы, рощи, рыцарь на коне, —

- Куда он едет, в церковь иль к невесте?

- Горит заря на городской стене,

- Идут стада по улицам предместий;

- Мария держит Сына своего,

- Кудрявого, с румянцем благородным,

- Такие дети в ночь под Рождество

- Наверно снятся женщинам бесплодным;

- И так нестрашен связанным святым

- Палач, в рубашку синюю одетый,

- Им хорошо под нимбом золотым,

- И здесь есть свет, и там – иные светы.

- А краски, краски – ярки и чисты,

- Они родились с ним и с ним погасли.

- Преданье есть: он растворял цветы

- В епископами освященном масле.

- И есть еще преданье: серафим

- Слетал к нему, смеющийся и ясный,

- И кисти брал, и состязался с ним

- В его искусстве дивном… но напрасно.

- Есть Бог, есть мир, они живут вовек,

- А жизнь людей мгновенна и убога,

- Но всё в себе вмещает человек,

- Который любит мир и верит в Бога.

Разговор

Георгию Иванову

- Когда зеленый луч, последний на закате,

- Блеснет и скроется, мы не узнаем где,

- Тогда встает душа и бродит, как лунатик,

- В садах заброшенных, в безлюдье площадей.

- Весь мир теперь ее, ни ангелам, ни птицам

- Не позавидует она в тиши аллей.

- А тело тащится вослед и тайно злится,

- Угрюмо жалуясь на боль свою земле.

- «Как хорошо теперь сидеть в кафе счастливом,

- Где над людской толпой потрескивает газ,

- И слушать, светлое потягивая пиво,

- Как женщина поет “La p'tite Tonkinoise”» [3].

- «Уж карты весело порхают над столами,

- Целят скучающих, миря их с бытием.

- Ты знаешь, я люблю горячими руками

- Касаться золота, когда оно мое».

- «Подумай, каково мне с этой бесноватой,

- Воображаемым внимая голосам,

- Смотреть на мелочь звезд; ведь очень небогато

- И просто разубрал всевышний небеса».

- Земля по временам сочувственно вздыхает,

- И пахнет смолами, и пылью, и травой,

- И нудно думает, но все-таки не знает,

- Как усмирить души мятежной торжество.

- «Вернись в меня, дитя, стань снова грязным илом,

- Там, в глубине болот, холодным, скользким дном.

- Ты можешь выбирать между Невой и Нилом

- Отдохновению благоприятный дом».

- «Пускай ушей и глаз навек сомкнутся двери,

- И пусть истлеет мозг, предавшийся врагу,

- А после станешь ты растеньем или зверем…

- Знай, иначе помочь тебе я не могу».

- И всё идет душа, горда своим уделом,

- К несуществующим, но золотым полям,

- И всё спешит за ней, изнемогая, тело,

- И пахнет тлением заманчиво земля.

Пятистопные ямбы

М.Л. Лозинскому

- Я помню ночь, как черную наяду,

- В морях под знаком Южного Креста.

- Я плыл на юг; могучих волн громаду

- Взрывали мощно лопасти винта,

- И встречные суда, очей отраду,

- Брала почти мгновенно темнота.

- О, как я их жалел, как было странно

- Мне думать, что они идут назад

- И не остались в бухте необманной,

- Что дон Жуан не встретил донны Анны,

- Что гор алмазных не нашел Синдбад

- И Вечный Жид несчастней во сто крат.

- Но проходили месяцы, обратно

- Я плыл и увозил клыки слонов.

- Картины абиссинских мастеров.

- Меха пантер – мне нравились их пятна —

- И то, что прежде было непонятно, —

- Презренье к миру и усталость снов.

- Я молод был, был жаден и уверен,

- Но дух земли молчал, высокомерен,

- И умерли слепящие мечты,

- Как умирают птицы и цветы.

- Теперь мой голос медлен и размерен,

- Я знаю, жизнь не удалась… и ты,

- Ты, для кого искал я на Леванте

- Нетленный пурпур королевских мантий,

- Я проиграл тебя, как Дамаянти

- Когда-то проиграл безумный Наль.

- Взлетели кости, звонкие, как сталь,

- Упали кости – и была печаль.

- Сказала ты, задумчивая, строго:

- «Я верила, любила слишком много,

- А ухожу, не веря, не любя,

- И пред лицом Всевидящего Бога,

- Быть может, самое себя губя,

- Навек я отрекаюсь от тебя».

- Твоих волос не смел поцеловать я.

- Ни даже сжать холодных, тонких рук,

- Я сам себе был гадок, как паук,

- Меня пугал и мучил каждый звук,

- И ты ушла, в простом и темном платье,

- Похожая на древнее Распятье.

- То лето было грозами полно,

- Жарой и духотою небывалой,

- Такой, что сразу делалось темно

- И сердце биться вдруг переставало,

- В полях колосья сыпали зерно,

- И солнце даже в полдень было ало.

- И в реве человеческой толпы,

- В гуденье проезжающих орудий,

- В немолчном зове боевой трубы

- Я вдруг услышал песнь моей судьбы

- И побежал, куда бежали люди,

- Покорно повторяя: «Буди, буди».

- Солдаты громко пели, и слова

- Невнятны были, сердце их ловило:

- «Скорей вперед! Могила так могила!

- Нам ложем будет свежая трава,

- А пологом – зеленая листва,

- Союзником – архангельская сила».

- Так сладко эта песнь лилась, маня,

- Что я пошел, и приняли меня,

- И дали мне винтовку и коня,

- И поле, полное врагов могучих,

- Гудящих грозно бомб и пуль певучих,

- И небо в молнийных и рдяных тучах.

- И счастием душа обожжена

- С тех самых пор; веселием полна,

- И ясностью, и мудростью, о Боге

- Со звездами беседует она,

- Глас Бога слышит в воинской тревоге

- И Божьими зовет свои дороги.

- Честнейшую честнейших херувим,

- Славнейшую славнейших серафим,

- Земных надежд небесное Свершенье

- Она величит каждое мгновенье

- И чувствует к простым словам своим

- Вниманье, милость и благоволенье.

- Есть на море пустынном монастырь

- Из камня белого, золотоглавый,

- Он озарен немеркнущею славой.

- Туда б уйти, покинув мир лукавый,

- Смотреть на ширь воды и неба ширь…

- В тот золотой и белый монастырь!

Пиза

- Солнце жжет высокие стены,

- Крыши, площади и базары.

- О, янтарный мрамор Сиены

- И молочно-белый – Каррары!

- Всё спокойно под небом ясным;

- Вот, окончив псалом последний,

- Возвращаются дети в красном

- По домам от поздней обедни.

- Где ж они, суровые громы

- Золотой тосканской равнины,

- Ненасытная страсть Содомы

- И голодный вопль Уголино?

- Ах, и мукам счет и усладам

- Не веками ведут – годами!

- Гибеллины и гвельфы рядом

- Задремали в гробах с гербами.

- Все проходит, как тень, но время

- Остается, как прежде, мстящим,

- И былое, темное бремя

- Продолжает жить в настоящем.

- Сатана в нестерпимом блеске,

- Оторвавшись от старой фрески,

- Наклонился с тоской всегдашней

- Над кривою пизанской башней.

Юдифь

- Какой мудрейшею из мудрых пифий

- Поведан будет нам нелицемерный

- Рассказ об иудеянке Юдифи,

- О вавилонянине Олоферне?

- Ведь много дней томилась Иудея,

- Опалена горячими ветрами,

- Ни спорить, ни покорствовать не смея,

- Пред красными, как зарево, шатрами.

- Сатрап был мощен и прекрасен телом,

- Был голос у него, как гул сраженья,

- И всё же девушкой не овладело

- Томительное головокруженье.

- Но, верно, в час блаженный и проклятый,

- Когда, как омут, приняло их ложе,

- Поднялся ассирийский бык крылатый,

- Так странно с ангелом любви несхожий.

- Иль, может быть, в дыму кадильниц рея

- И вскрикивая в грохоте тимпана,

- Из мрака будущего Саломея

- Кичилась головой Иоканаана.

Стансы

- Над этим островом какие выси.

- Какой туман!

- И Апокалипсис здесь был написан

- И умер Пан!

- А есть другие: с пальмами, с лугами,

- Где весел жнец

- И где позванивают бубенцами

- Стада овец.

- И скрипку, дивно выгнутую, в руки,

- Едва дыша,

- Я взял и слушал, как бежала в звуки

- Ее душа.

- Ах это только чары, что судьбою

- Я побежден,

- Что ночью звездный дождь над головою

- И звон и стон.

- Я вольный, снова верящий удачам,

- Я тот, я в том,

- Целую девушку с лицом горячим

- И с жадным ртом.

- Прерывных слов, объятий перемены

- Томят и жгут,

- А милые нас обступили стены

- И стерегут.

- Как содрогается она – в улыбке

- Какой вопрос!

- Увы, иль это только стоны скрипки

- Под взором звезд.

Возвращение

Анне Ахматовой

- Я из дому вышел, когда все спали,

- Мой спутник скрывался у рва в кустах.

- Наверно, наутро меня искали,

- Но было поздно, мы шли в полях.

- Мой спутник был желтый, худой, раскосый.

- О, как я безумно его любил!

- Под пестрой хламидой он прятал косу,

- Глазами гадюки смотрел и ныл.

- О старом, о странном, о безбольном,

- О вечном слагалось его нытье,

- Звучало мне звоном колокольным,

- Ввергало в истому, в забытье.

- Мы видели горы, лес и воды,

- Мы спали в кибитках чужих равнин,

- Порою казалось – идем мы годы,

- Казалось порою – лишь день один.

- Когда ж мы достигли стены Китая,

- Мой спутник сказал мне: «Теперь прощай,

- Нам разны дороги: твоя – святая,

- А мне, мне сеять мой рис и чай».

- На белом пригорке, над полем чайным,

- У пагоды ветхой сидел Будда.

- Пред ним я склонился в восторге тайном,

- И было сладко, как никогда.

- Так тихо, так тихо над миром дольным,

- С глазами гадюки, он пел и пел

- О старом, о странном, о безбольном,

- О вечном, и воздух вокруг светлел.

Леонард

- Три года чума и голод

- Разоряли большую страну,

- И народ сказал Леонарду:

- «Спаси нас, ты добр и мудр».

- Старинных, заветных свитков

- Все тайны знал Леонард.

- В одно короткое лето

- Страна была спасена.

- Случились распри и войны,

- Когда скончался король.

- Народ сказал Леонарду:

- «Отныне король наш ты».

- Была Леонарду знакома

- Война – искусство царей.

- Поэты победные оды

- Не успевали писать.

- Когда же страна усмирилась

- И пахарь взялся за плуг,

- Народ сказал Леонарду:

- «Ты молод, возьми жену».

- Спокойный, ясный и грустный,

- В ответ молчал Леонард,

- А ночью скрылся из замка,

- Куда – не узнал никто.

- Лишь мальчик-пастух, дремавший

- В ту ночь в угрюмых горах,

- Говорил, что явственно слышал

- Согласный гул голосов.

- Как будто орел парящий,

- Овен, человек и лев

- Вопияли, пели, взывали,

- Говорили зараз во тьме.

Птица

- Я не смею больше молиться,

- Я забыл слова литаний,

- Надо мной грозящая птица,

- И глаза у нее – огни.

- Вот я слышу сдержанный клекот,

- Словно звон истлевших цимбал,

- Словно моря дальнего рокот,

- Моря, бьющего в груди скал.

- Вот я вижу – когти стальные

- Наклоняются надо мной,

- Словно струи дрожат речные,

- Озаряемые луной.

- Я пугаюсь, чего ей надо,

- Я не юноша Ганимед,

- Надо мною небо Эллады

- Не струило свой нежный свет.

- Если ж это голубь Господень

- Прилетел сказать – Ты готов! —

- То зачем же он так несходен

- С голубями наших садов?

Канцоны

1

- Словно ветер страны счастливой,

- Носятся жалобы влюблённых,

- Как колосья созревшей нивы,

- Клонятся головы непреклонных.

- Запевает араб в пустыне —

- «Душу мне вырвали из тела».

- Стонет грек над пучиной синей —

- «Чайкою в сердце ты мне влетела».

- Красота ли им не покорна!

- Теплит гречанка в ночь лампадки,

- А подруга араба зерна

- Благовонные жжет в палатке.

- Зов один от края до края,

- Шире, всё шире и чудесней,

- Угадали ль вы, дорогая,

- В этой бессвязной и бедной песне?

- Дорогая с улыбкой летней,

- С узкими, слабыми руками

- И, как мед двухтысячелетний.

- Душными, черными волосами.

2

- Об Адонисе с лунной красотой,

- О Гиацинте тонком, о Нарциссе

- И о Данае, туче золотой,

- Еще грустят аттические выси.

- Грустят валы ямбических морей,

- И журавлей кочующие стаи,

- И пальма, о которой Одиссей

- Рассказывал смущенной Навзикае.

- Печальный мир не очаруют вновь

- Ни кудри душные, ни взор призывный,

- Ни лепестки горячих губ, ни кровь,

- Стучавшая торжественно и дивно.

- Правдива смерть, а жизнь бормочет ложь.

- И ты, о нежная, чье имя – пенье,

- Чье тело – музыка, и ты идешь

- На беспощадное исчезновенье.

- Но мне, увы, неведомы слова —

- Землетрясенья, громы, водопады,

- Чтоб и по смерти ты была жива,

- Как юноши и девушки Эллады.

Персей

Скульптура Кановы

- Его издавна любят музы,

- Он юный, светлый, он герой,

- Он поднял голову Медузы

- Стальной, стремительной рукой.

- И не увидит он, конечно,

- Он, в чьей душе всегда гроза,

- Как хороши, как человечны

- Когда-то страшные глаза,

- Черты измученного болью,

- Теперь прекрасного лица…

- – Мальчишескому своеволью

- Нет ни преграды, ни конца.

- Вон ждет нагая Андромеда,

- Пред ней свивается дракон,

- Туда, туда, за ним победа

- Летит, крылатая, как он.

Солнце духа

- Как могли мы прежде жить в покое

- И не ждать ни радостей, ни бед,

- Не мечтать об огнезарном бое,

- О рокочущей трубе побед.

- Как могли мы… но еще не поздно,

- Солнце духа наклонилось к нам.

- Солнце духа благостно и грозно

- Разлилось по нашим небесам.

- Расцветает дух, как роза мая,

- Как огонь, он разрывает тьму,

- Тело, ничего не понимая,

- Слепо повинуется ему.

- В дикой прелести степных раздолий,

- В тихом таинстве лесной глуши

- Ничего нет трудного для воли

- И мучительного для души.

- Чувствую, что скоро осень будет,

- Солнечные кончатся труды

- И от древа духа снимут люди

- Золотые, зрелые плоды.

Средневековье

- Прошел патруль, стуча мечами,

- Дурной монах прокрался к милой,

- Над островерхими домами

- Неведомое опочило.

- Но мы спокойны, мы поспорим

- Со стражами Господня гнева,

- И пахнет звездами и морем

- Твой плащ широкий, Женевьева.

- Ты помнишь ли, как перед нами

- Встал храм, чернеющий во мраке?

- Над сумрачными алтарями

- Горели огненные знаки.

- Торжественный, гранитокрылый,

- Он охранял наш город сонный,

- В нем пели молоты и пилы,

- В ночи работали масоны.

- Слова их скупы и случайны,

- Но взоры ясны и упрямы,

- Им древние открыты тайны,

- Как строить каменные храмы.

- Поцеловав порог узорный,

- Свершив коленопреклоненье,

- Мы попросили так покорно

- Тебе и мне благословенья.

- Великий Мастер с нивелиром

- Стоял средь грохота и гула

- И прошептал: «Идите с миром,

- Мы побеждаем Вельзевула».

- Пока они живут на свете,

- Творят закон святого сева,

- Мы смело можем быть как дети,

- Любить друг друга, Женевьева.

Падуанский собор

- Да, этот храм и дивен, и печален,

- Он – искушенье, радость и гроза.

- Горят в окошечках исповедален

- Желаньем истомленные глаза.

- Растет и падает напев органа

- И вновь растет, полнее и страшней,

- Как будто кровь, бунтующая пьяно

- В гранитных венах сумрачных церквей.

- От пурпура, от мучеников томных,

- От белизны их обнаженных тел

- Бежать бы из-под этих сводов темных,

- Пока соблазн душой не овладел.

- В глухой таверне старого квартала

- Сесть на террасе и спросить вина,

- Там от воды приморского канала

- Совсем зеленой кажется стена.

- Скорей! Одно последнее усилье!

- Но вдруг слабеешь, выходя на двор:

- Готические башни, словно крылья,

- Католицизм в лазури распростер.

Отъезжающему

- Нет, я не в том тебе завидую

- С такой мучительной обидою,

- Что уезжаешь ты и вскоре

- На Средиземном будешь море.

- И Рим увидишь, и Сицилию,

- Места, любезные Виргилию,

- В благоухающей, лимонной

- Трущобе сложишь стих влюбленный.

- Я это сам не раз испытывал,

- Я солью моря грудь пропитывал,

- Над Арно, Данте чтя обычай,

- Слагал сонеты Беатриче.

- Что до природы мне, до древности,

- Когда я полон жгучей ревности,

- Ведь ты во всем ее убранстве

- Увидел Музу Дальних Странствий.

- Ведь для тебя в руках изменницы

- В хрустальном кубке нектар пенится,

- И огнедышащей беседы

- Ты знаешь молнии и бреды.

- А я, как некими гигантами,

- Торжественными фолиантами

- От вольной жизни заперт в нишу,

- Ее не вижу и не слышу.

Снова море

- Я сегодня опять услышал,

- Как тяжелый якорь ползет,

- И я видел, как в море вышел

- Пятипалубный пароход.

- Оттого-то и солнце дышит,

- А земля говорит, поет.

- Неужель хоть одна есть крыса

- В грязной кухне иль червь в норе,

- Хоть один беззубый и лысый

- И помешанный на добре,

- Что не слышат песен Улисса,

- Призывающего к игре?

- Ах, к игре с трезубцем Нептуна,

- С косами диких нереид

- В час, когда буруны, как струны,

- Звонко лопаются и дрожит

- Пена в них или груди юной,

- Самой нежной из Афродит.

- Вот и я выхожу из дома

- Повстречаться с иной судьбой,

- Целый мир, чужой и знакомый,

- Породниться готов со мной:

- Берегов изгибы, изломы,

- И вода, и ветер морской.

- Солнце духа, ах, беззакатно.

- Не земле его побороть.

- Никогда не вернусь обратно,

- Усмирю усталую плоть,

- Если лето благоприятно,

- Если любит меня Господь.

Смерть

- Есть так много жизней достойных,

- Но одна лишь достойна смерть,

- Лишь под пулями в рвах спокойных

- Веришь в знамя Господне, твердь.

- И за это знаешь так ясно,

- Что в единственный, строгий час,

- В час, когда, словно облак красный,

- Милый день уплывет из глаз,

- Свод небесный будет раздвинут

- Пред душою, и душу ту

- Белоснежные кони ринут

- В ослепительную высоту.

- Там Начальник в ярком доспехе,

- В грозном шлеме звездных лучей,

- И к старинной, бранной потехе

- Огнекрылых зов трубачей.

- Но и здесь, на земле, не хуже

- Та же смерть – ясна и проста:

- Здесь товарищ над павшим тужит

- И целует его в уста.

- Здесь священник в рясе дырявой

- Умиленно поет псалом,

- Здесь играют марш величавый

- Над едва заметным холмом.

Видение

- Лежал истомленный на ложе болезни

- (Что горше, что тягостней ложа болезни?),

- И вдруг загорелись усталые очи:

- Он видит, он слышит в священном восторге —

- Выходят из мрака, выходят из ночи

- Святой Пантелеймон и воин Георгий.

- Вот речь начинает святой Пантелеймон

- (Так сладко, когда говорит Пантелеймон):

- «Бессонны твои покрасневшие вежды,

- Пылает и душит твое изголовье,

- Но я прикоснусь к тебе краем одежды

- И в жилы пролью золотое здоровье».

- И другу вослед выступает Георгий

- (Как трубы победы, вещает Георгий):

- «От битв отрекаясь, ты жаждал спасенья,

- Но сильного слезы пред Богом неправы,

- И Бог не слыхал твоего отреченья,

- Ты встанешь заутра, и встанешь для славы».

- И скрылись, как два исчезающих света

- (Средь мрака ночного два яркие света),

- Растущего дня надвигается шорох,

- Вот солнце сверкнуло, и встал истомленный

- С надменной улыбкой, с весельем во взорах

- И с сердцем, открытым для жизни бездонной.

* * *

- Я вежлив с жизнью современною,

- Но между нами есть преграда

- Всё, что смешит ее, надменную,

- Моя единая отрада.

- Победа, слава, подвиг – бледные

- Слова, затерянные ныне,

- Гремят в душе, как громы медные,

- Как голос Господа в пустыне.

- Всегда ненужно и непрошено

- В мой дом спокойствие входило;

- Я клялся быть стрелою, брошенной

- Рукой Немврода иль Ахилла.

- Но нет, я не герой трагический,

- Я ироничнее и суше,

- Я злюсь, как идол металлический

- Среди фарфоровых игрушек.

- Он помнит головы курчавые,

- Склоненные к его подножью,

- Жрецов молитвы величавые,

- Грозу в лесах, объятых дрожью.

- И видит, горестно смеющийся,

- Всегда недвижные качели,

- Где даме с грудью выдающейся

- Пастух играет на свирели.

* * *

- Какая странная нега

- В ранних сумерках утра,

- В таянье вешнего снега,

- Во всем, что гибнет и мудро.

- Золотоглазой ночью

- Мы вместе читали Данта,

- Сереброкудрой зимою

- Нам снились розы Леванта.

- Утром вставай, тоскуя,

- Грусти и радуйся скупо,

- Весной проси поцелуя

- У женщины милой и глупой.

- Цветы, что я рвал ребенком

- В зеленом драконьем болоте,

- Живые на стебле тонком,

- О, где вы теперь цветете!

- Ведь есть же мир лучезарней,

- Что недоступен обидам

- Краснощеких афинских парней,

- Хохотавших над Эврипидом.

* * *

- Я не прожил, я протомился

- Половину жизни земной,

- И, Господь, вот Ты мне явился

- Невозможной такой мечтой.

- Вижу свет на горе Фаворе

- И безумно тоскую я,

- Что взлюбил и сушу и море,

- Весь дремучий сон бытия;

- Что моя молодая сила

- Не смирилась перед Твоей,

- Что так больно сердце томила

- Красота Твоих дочерей.

- Но любовь разве цветик алый,

- Чтобы ей лишь мгновенье жить,

- Но любовь разве пламень малый,

- Что ее легко погасить?

- С этой тихой и грустной думой

- Как-нибудь я жизнь дотяну,

- А о будущей Ты подумай,

- Я и так погубил одну.

Счастие

1

- Больные верят в розы майские,

- И нежны сказки нищеты.

- Заснув в тюрьме, виденья райские

- Наверняка увидишь ты.

- Но нет тревожней и заброшенней

- Печали посреди шелков,

- И я принцессе на горошине

- Всю кровь мою отдать готов.

2

- «Хочешь, горбун, поменяться

- Своею судьбой с моей,

- Хочешь шутить и смеяться,

- Быть вольной птицей морей?»

- Он подозрительным взглядом

- Смерил меня всего:

- «Уходи, не стой со мной рядом,

- Не хочу от тебя ничего!»

3

- У муки столько струн на лютне,

- У счастья нету ни одной,

- Взлетевший в небо бесприютней,

- Чем опустившийся на дно.

- И Заклинающий проказу,

- Сказавший деве: «Талифа!..» —

- …Ему дороже нищий Лазарь

- Великолепного волхва.

4

- Ведь я не грешник, о Боже,

- Не святотатец, не вор,

- И я верю, верю, за что же

- Тебя не видит мой взор?

- Ах, я не живу в пустыне,

- Я молод, весел, пою,

- И ты, я знаю, отринешь

- Бедную душу мою!

5

- В мой самый лучший, светлый день,

- В тот день Христова Воскресенья,

- Мне вдруг примнилось искупленье,

- Какого я искал везде.

- Мне вдруг почудилось, что, нем,

- Изранен, наг, лежу я в чаще,

- И стал я плакать надо всем

- Слезами радости кипящей.

Восьмистишие

- Ни шороха полночных далей,

- Ни песен, что певала мать, —

- Мы никогда не понимали

- Того, что стоило понять.

- И, символ горнего величья,

- Как некий благостный завет,

- Высокое косноязычье

- Тебе даруется, поэт.

Дождь

- Сквозь дождем забрызганные стекла

- Мир мне кажется рябым;

- Я гляжу: ничто в нем не поблекло

- И не сделалось чужим.

- Только зелень стала чуть зловещей,

- Словно пролит купорос,

- Но зато рисуется в ней резче

- Круглый куст кровавых роз.

- Капли в лужах плещутся размерней

- И бормочут свой псалом,

- Как монашенки в часы вечерни

- Торопливым голоском.

- Слава, слава небу в тучах черных!

- То – река весною, где

- Вместо рыб стволы деревьев горных

- В мутной мечутся воде.

- В гиблых омутах волшебных мельниц

- Ржанье бешеных коней,

- И душе, несчастнейшей из пленниц,

- Так и легче и вольней.

Вечер

- Как этот ветер грузен, не крылат!

- С надтреснутою дыней схож закат,

- И хочется подталкивать слегка

- Катящиеся вяло облака.

- В такие медленные вечера

- Коней карьером гонят кучера,

- Сильней веслом рвут воду рыбаки.

- Ожесточенней рубят лесники

- Огромные кудрявые дубы…

- А те, кому доверены судьбы

- Вселенского движения и в ком

- Всех ритмов бывших и небывших дом,

- Слагают окрыленные стихи,

- Расковывая косный сон стихий.

Генуя

- В Генуе, в палаццо дожей,

- Есть старинные картины,

- На которых странно схожи

- С лебедями бригантины.

- Возле них, сойдясь гурьбою,

- Моряки и арматоры

- Все ведут между собою

- Вековые разговоры,

- С блеском глаз, с усмешкой важной,

- Как живые, неживые…

- От залива ветер влажный

- Спутал бороды седые.

- Миг один, и будет чудо;

- Вот один из них, смелея,

- Спросит: «Вы, синьор, откуда,

- Из Ливорно иль Пирея?

- Если будете в Брабанте,

- Там мой брат торгует летом,

- Отвезите бочку кьянти

- От меня ему с приветом».

Китайская девушка

- Голубая беседка

- Посредине реки,

- Как плетеная клетка,

- Где живут мотыльки.

- И из этой беседки

- Я смотрю на зарю,

- Как качаются ветки,

- Иногда я смотрю;

- Как качаются ветки,

- Как скользят челноки,

- Огибая беседки

- Посредине реки.

- У меня же в темнице

- Куст фарфоровых роз,

- Металлической птицы

- Блещет золотом хвост.

- И, не веря в приманки,

- Я пишу на шелку

- Безмятежные танки

- Про любовь и тоску.

- Мой жених всё влюбленней;

- Пусть он лыс и устал,

- Он недавно в Кантоне

- Все экзамены сдал.

Рай

- Апостол Петр, бери свои ключи,

- Достойный рая в дверь его стучит.

- Коллоквиум с отцами церкви там

- Покажет, что я в догматах был прям.

- Георгий пусть поведает о том,

- Как в дни войны сражался я с врагом.

- Святой Антоний может подтвердить,

- Что плоти я никак не мог смирить.

- Но и святой Цецилии уста

- Прошепчут, что душа моя чиста.

- Мне часто снились райские сады,

- Среди ветвей румяные плоды,

- Лучи и ангельские голоса,

- Внемировой природы чудеса.

- И знаешь ты, что утренние сны

- Как предзнаменованья нам даны.

- Апостол Петр, ведь если я уйду

- Отвергнутым, что делать мне в аду?

- Моя любовь растопит адский лед,

- И адский огнь слеза моя зальет.

- Перед тобою темный серафим

- Появится ходатаем моим.

- Не медли более, бери ключи,

- Достойный рая в дверь его стучит.

Ислам

О.Н. Высотской

- В ночном кафе мы молча пили кьянти,

- Когда вошел, спросивши шерри-бренди,

- Высокий и седеющий эффенди,

- Враг злейший христиан на всем Леванте.

- И я ему заметил: «Перестаньте,

- Мой друг, презрительного корчить денди,

- В тот час, когда, быть может, по легенде,

- В зеленый сумрак входит Дамаянти».

- Но он, ногою топнув, крикнул: «Бабы!

- Вы знаете ль, что черный камень Кабы

- Поддельным признан был на той неделе?»

- Потом вздохнул, задумавшись глубоко,

- И прошептал с печалью: «Мыши съели

- Три волоска из бороды Пророка».

Болонья

- Нет воды вкуснее, чем в Романье,

- Нет прекрасней женщин, чем в Болонье,

- В лунной мгле разносятся признанья,

- От цветов струится благовонье.

- Лишь фонарь идущего вельможи

- На мгновенье выхватит из мрака

- Между кружев розоватость кожи,

- Длинный ус, что крутит забияка.

- И его скорей проносят мимо,

- А любовь глядит и торжествует.

- О, как пахнут волосы любимой,

- Как дрожит она, когда целует.

- Но вино чем слаще, тем хмельнее,

- Дама чем красивей, тем лукавей.

- Вот уже уходят ротозеи

- В тишине мечтать о высшей славе.

- И они придут, придут до света

- С мудрой думой о Юстиниане

- К темной двери университета,

- Векового логовища знаний.

- Старый доктор сгорблен в красной тоге,

- Он законов ищет в беззаконьи,

- Но и он порой волочит ноги

- По веселым улицам Болоньи.

Сказка

Тэффи

- На скале, у самого края,

- Где река Елизавет, протекая,

- Скалит камни, как зубы, был замок.

- На его зубцы и бойницы

- Прилетали тощие птицы,

- Глухо каркали, предвещая.

- А внизу, у самого склона,

- Залегала берлога дракона,

- Шестиногого, с рыжей шерстью.

- Сам хозяин был черен, как в дегте,

- У него были длинные когти,

- Гибкий хвост под плащом он прятал.

- Жил он скромно, хотя не медведем,

- И известно было соседям,

- Что он просто-напросто дьявол.

- Но соседи его были тоже

- Подозрительной масти и кожи:

- Ворон, оборотень и гиена.

- Собирались они и до света

- Выли у реки Елизавета,

- А потом в домино играли.

- И так быстро летело время,

- Что простое крапивное семя

- Успевало взойти крапивой.

- Это было еще до Адама,

- В небесах жил не бог, а Брама,

- И на всё он смотрел сквозь пальцы.

- Жить да жить бы им без печали!

- Но однажды в ночь переспали

- Вместе оборотень и гиена.

- И родился у них ребенок,

- Не то птица, не то котенок,

- Он радушно был взят в компанью.

- Вот собрались они, как обычно,

- И, повыв над рекой отлично,

- Как всегда, за игру засели.

- И играли, играли, играли,

- Как играть приходилось едва ли

- Им, до одури, до одышки.

- Только выиграл всё ребенок:

- И бездонный пивной бочонок,

- И поля, и угодья, и замок.

- Закричал, раздувшись как груда:

- «Уходите вы все отсюда,

- Я ни с кем не стану делиться!

- Только добрую старую маму

- Посажу я в ту самую яму,

- Где была берлога дракона».

- Вечером по берегу Елизавета

- Ехала черная карета,

- А в карете сидел старый дьявол.

- Позади тащились другие,

- Озабоченные, больные,

- Глухо кашляя, подвывая.

- Кто храбрился, кто ныл, кто сердился.

- А тогда уж Адам родился.

- Бог, спаси Адама и Еву!

Неаполь

- Как эмаль, сверкает море,

- И багряные закаты

- На готическом соборе,

- Словно гарпии, крылаты.

- Но какой античной грязью

- Полон город, и не вдруг

- К золотому безобразью

- Нас приучит буйный юг.

- Пахнет рыбой и лимоном,

- И духами парижанки,

- Что под зонтиком зеленым

- И несет креветок в банке;

- А за кучею навоза

- Два косматых старика

- Режут хлеб… Сальватор Роза

- Их провидел сквозь века.

- Здесь не жарко, с моря веют

- Белобрысые туманы,

- Все хотят и все не смеют

- Выйти в полночь на поляны,

- Где седые, грозовые

- Скалы высятся венцом,

- Где засела малярия

- С желтым бешеным лицом.

- И, как птица с трубкой в клюве,

- Поднимает острый гребень,

- Сладко нежится Везувий,

- Расплескавшись в сонном небе.

- Бьются облачные кони,

- Поднимаясь на зенит,

- Но, как истый лаццарони,

- Всё дымит он и храпит.

Старая дева

- Жизнь печальна, жизнь пустынна,

- И не сжалится никто;

- Те же вазочки в гостиной,

- Те же рамки и плато.

- Томик пыльный, томик серый

- Я беру, тоску кляня,

- Но и в книгах кавалеры

- Влюблены, да не в меня.

- А меня совсем иною

- Отражают зеркала:

- Я наяда под луною

- В зыби водного стекла.

- В глубине средневековья

- Я принцесса, что, дрожа,

- Принимает славословья

- От красивого пажа.

- Иль на празднике Версаля

- В час, когда заснет земля,

- Взоры юношей печаля,

- Я пленяю короля.

- Иль влюблен в мои романсы

- Весь парижский полусвет

- Так, что мне слагает стансы

- С львиной гривою поэт.

- Выйду замуж, буду дамой,

- Злой и верною женой,

- Но мечте моей упрямой

- Никогда не стать иной.

- И зато за мной, усталой,

- Смерть прискачет на коне,

- Словно рыцарь, с розой алой

- На чешуйчатой броне.

Почтовый чиновник

- Ушла… Завяли ветки

- Сирени голубой,

- И даже чижик в клетке

- Заплакал надо мной.

- Что пользы, глупый чижик,

- Что пользы нам грустить,

- Она теперь в Париже,

- В Берлине, может быть.

- Страшнее страшных пугал

- Красивым честный путь,

- И нам в наш тихий угол

- Беглянки не вернуть.

- От Знаменья псаломщик,

- В цилиндре на боку,

- Большой, костлявый, тощий,

- Зайдет попить чайку.

- На днях его подруга

- Ушла в веселый дом,

- И мы теперь друг друга,

- Наверное, поймем.

- Мы ничего не знаем,

- Ни как, ни почему.

- Весь мир необитаем,

- Неясен он уму.

- А песню вырвет мука,

- Так старая она:

- «Разлука ты, разлука,

- Чужая сторона!»

Больной

- В моем бреду одна меня томит

- Каких-то острых линий бесконечность,

- И непрерывно колокол звонит,

- Как бой часов отзванивал бы вечность.

- Мне кажется, что после смерти так

- С мучительной надеждой воскресенья

- Глаза вперяются в окрестный мрак,

- Ища давно знакомые виденья.

- Но в океане первозданной мглы

- Нет голосов и нет травы зеленой,

- А только кубы, ромбы, да углы,

- Да злые нескончаемые звоны.

- О, хоть бы сон настиг меня скорей!

- Уйти бы, как на праздник примиренья,

- На желтые пески седых морей

- Считать большие бурые каменья.

Ода Д'Аннунцио к его выступлению в Генуе

- Опять волчица на столбе

- Рычит в огне багряных светов…

- Судьба Италии – в судьбе

- Ее торжественных поэтов.

- Был Августов высокий век,

- И золотые строки были;

- Спокойней величавых рек

- С ней разговаривал Вергилий.

- Был век печали; и тогда,

- Как враг в ее стучался двери,

- Бежал от мирного труда

- Изгнанник бледный, Алигьери.

- Униженная до конца,

- Страна, веселием объята,

- Короновала мертвеца

- В короновании Торквата.

- И в дни прекраснейшей войны,

- Которой кланяюсь я земно,

- К которой завистью полны

- И Александр и Агамемнон,

- Когда всё лучшее, что в нас

- Таилось скупо и сурово,

- Вся сила духа, доблесть рас,

- Свои разрушило оковы —

- Слова: «Встает великий Рим,

- Берите ружья, дети горя»… —

- Грозней громов, внимая им,

- Толпа взволнованнее моря.

- А море синей пеленой

- Легло вокруг, как мощь и слава

- Италии, как щит святой

- Ее стариннейшего права.

- А горы стынут в небесах,

- Загадочны и незнакомы,

- Там зреют молнии в лесах,

- Там чутко притаились громы.

- И, конь, встающий на дыбы,

- Народ поверил в правду света,

- Вручая страшные судьбы

- Рукам изнеженным поэта.

- И все поют, поют стихи

- О том, что вольные народы

- Живут, как образы стихий,

- Ветра, и пламени, и воды.

Два отрывка из Абиссинской поэмы

1

- …Они бежали до утра,

- А на день спрятались в кустах,

- И хороша была нора

- В благоухающих цветах.

- Они боялись: их найдут!

- Кругом сновал веселый люд,

- Рабы, монахи, иногда

- На белых мулах господа,

- Купцы из дальней стороны

- И в пестрых тряпках колдуны;

- Поклонник дьявола порой

- С опущенною головой

- Спешил в нагорный Анкобер,

- Где в самой мрачной из пещер

- Живет священная змея,

- Земного матерь бытия.

- А ночь настала – снова в путь!

- Успели за день отдохнуть,

- Идти им вдвое веселей

- Средь темных и пустых полей

- И наблюдать с хребта горы

- Кой-где горящие костры;

- Гиена взвоет на пути,

- Но не посмеет подойти;

- В прохладной тине у реки

- Вздохнут усталые быки,

- И вновь такая тишина,

- Что слышно, как плывет луна.

- Потом пошли они в глуши,

- Где не встречалось ни души,

- Где только щелканье стрекоз

- Звенело в зарослях мимоз

- И чудился меж диких скал

- Зверей неведомых оскал.

- Луны уж не было; и высь

- Как низкий потолок была,

- Но звезды крупные зажглись,

- И стала вдруг она светла,

- Переливалась… а внизу

- Стеклянный воздух ждал грозу.

- И слышат путники вдали

- Удары бубна, гул земли,

- И видят путники, растет

- Во мгле сомнительный восход.

- Пред ними странный караван,

- Как будто огненный туман,

- Пятьсот огромных негров в ряд

- Горящие стволы влачат,

- Другие пляшут и поют,

- Трубят в рога и в бубны бьют,

- А на носилках из парчи

- Царевна смотрит и молчит.

- То дочка Мохамет-Али,

- Купца из Йеменской земли,

- Которого нельзя не знать,

- Как важен он, богат и стар,

- Наряды едет покупать

- Из Дире-Дауа в Харрар.

- В арабских сказках принца нет,

- Калифа, чтобы ей сказать:

- «Моя жемчужина, мой свет,

- Позвольте мне вам жизнь отдать».

- В арабских сказках гурий нет,

- Чтоб с этой девушкой сравнять.

2

- …И лишь тогда бывал он рад,

- Когда глядел на водопад,

- Клоками пены ледяной

- Дробящийся под крутизной.

- К нему тропа, где вечно мгла,

- В колючих зарослях вела,

- А ниже, около воды,

- Виднелись странные следы,

- И каждый знал, что неспроста

- Там тишина и темнота,

- И даже птицы не поют,

- Чтоб оживить глухой приют.

- Там раз в столетие трава,

- Шурша, вскрывается, как дверь.

- С рогами серны, с мордой льва

- Приходит пить какой-то зверь.

- Кто знает, где он был сто лет

- И почему так стонет он

- И заметает лапой след,

- Хоть только ночь со всех сторон?

- О, только ночь, черна, как смоль,

- И страх, и буйная вода,

- И в стонах раненого боль,

- Не гаснущая никогда!

На выход сборника, кроме прочих рецензентов, откликнулась и М. Тумповская. Рецензия ее, аналитическая, точная, порой больше походит не на рецензию, а на выяснение отношений или реплику в любовной перепалке: «Перебирая «Колчан», мы встретили бы только совсем мало таких стихов, в которых части давали бы стройные сочетания. Несравненно больше таких, в которых части друг на друга давят, мешают зрению и отвлекают его от созерцания целого. Поэт не согласовал их между собой и предоставил каждую своей участи. И вот они стремятся наперерыв – и все по-разному – обольстить читателя. Это не трудно; творчество Гумилева очень щедро в способах обольщения. Но ему нередко случается направлять их против себя, принося в жертву эффектам (и подчас ложным) гармонию общей формы.

Эта злая воля его поэзии не щадит и лучших стихотворений».

Между тем назначения в полк все не было, Гумилев продолжал ждать. Во время этого вынужденного ожидания по просьбе С. Маковского сочиняет он пьесу для кукольного театра «Дитя Аллаха».

С. Маковский рассказывал о новом этом увлечении «аполлоновцев»: «Вместе с Сазоновым, режиссером и артистом Александринского театра, и его женой, Ю.Л. Сазоновой-Слонимской, я затеял кукольный театрик для тесного круга друзей. Большой двусветный зал в своем особняке на Английской набережной отдал нам на некоторое время друживший со мной Ф. Гауш, художник-пейзажист. Решено было для начала поставить пьесу собственного изделия, поручив дело приятелю моему Фоме Гартману, небезызвестному композитору балета «Аленький цветочек». Обращаться с куклами «на нитках» никто из нас не умел, привлечен был специалист-кукольник, крестьянин, в семье которого сохранилась традиция этого театрального фольклора.

Спектакль прошел с успехом. На премьере собрался художественный «весь Петербург». Подготовлялась постановка новой пьесы. Мы мечтали о гетовском «Фаусте», которым прославился кукольный театр в Дрездене, а пока что сочинить пьесу для второго спектакля я попросил Гумилева, давно грезившего о своем «театре»».

Сопровождение к марионеточной драме создал композитор А. Лурье. Пьеса поставлена так и не была, но увидела свет в журнале «Аполлон».

К весне 1916 года относится целый ряд событий, которые, будучи сами по себе немаловажными, ровным счетом ничего не изменили в судьбе Гумилева. Он получил чин прапорщика, состоялся наконец перевод в 5-й Александрийский Ее Величества государыни императрицы Александры Федоровны гусарский полк. По словам С. Маковского, «новая форма ему нравилась, напоминала о царскосельском Пушкине». Форма, возможно, и нравилась, не нравилась атмосфера нового места службы. Нынешнее начальство даже запретило публиковать «Записки кавалериста».

Самочувствие тоже было не из лучших. Затяжной бронхит стал причиной процесса в легких. Гумилева отправили в лазарет Большого дворца. Само Царское Село – здесь и находился лазарет – оказало целительное действие наряду с лекарствами. Процесс в легких удалось приостановить. Гумилев едет на юг, в Массандру, где продолжает лечение.

Там, возле моря, пытался он завязать роман, но неудачно. Двоюродные сестры – обе поэтессы, чьи стихи остались в истории русской литературы – Варвара Монина и Ольга Мочалова отдыхали тут же, поблизости от санатория, где лечился Гумилев. Как-то Варвара вернулась с прогулки и рассказала – она читала книгу, сидя на скамейке. Подошел неизвестный в санаторном халате, поинтересовался, что она читает. Тэффи, – сказала девушка. Юмористика, – сказал незнакомец. Нет, стихи, – возразила она. Оказывается, незнакомец знал не только то, что Тэффи писала стихи, но и название единственного ее поэтического сборника. Это был, разумеется, Гумилев.

На следующую встречу Варвара взяла с собой сестру. «Гумилев пришел к воротам Массандровского парка в офицерской форме, галифе, – вспоминала О. Мочалова. – Характерна была его поступь – мерная, твердая – шаги командора. Казалось, ему чужда не только суетливость, поспешность, но и быстрые движенья. Он говорил, что ему приходилось драться в юности, но этого невозможно было себе представить».

Внимание Гумилева переключилось теперь на юную Ольгу Мочалову. Они много беседовали, гуляли. «На закате, на краю дороги, ведущей в Ялту, были поцелуи. Требовательные, бурные. Я оставалась беспомощной и безответной. Мимо прошла наша компания, возвращаясь с прогулки, которую я на этот раз не разделила. Н. С. снял фуражку и вежливо поклонился. – О. Мочалова даже, кажется, не была влюблена, потому что ухаживания эти представлялись слишком нарочитыми, она преклонялась перед автором замечательных стихов, это совсем иное. – Мы бродили во мраке южной ночи, насыщенной ароматами июльских цветений, под яркими, играющими лучами, звездами».

Гумилев говорил: «Когда я люблю, глаза у меня становятся голубыми». Гумилев тогда говорил очень много. Слова его, его оценки жизненных явлений, стихов сохранились в памяти, бережно были переданы бумаге.

А потом Гумилев уехал, передав вложенную в конверт фотографию с дарственной надписью. Он заехал в Севастополь, однако А. Ахматовой там не застал, и тогда поехал в Иваново-Вознесенск, к А.Н. Энгельгардт, с которой познакомился, когда находился в лазарете, в Царском Селе. Впоследствии она станет его женой. Но главным его увлечением тогда стала другая женщина. Лариса Рейснер.

Гумилев и С. Городецкий. Фотография, 1916 (?) г.

Война к тому времени стала явлением рутинным. Второй «Цех поэтов», организованный Г. Ивановым и Г. Адамовичем, был несравненно хуже первого. Гумилев, по-видимому, скучал. Он захаживал в «Привал комедиантов», кабаре, организованное Б. Прониным взамен прекратившей своей существование «Бродячей собаки». Здесь Гумилев и познакомился с Ларисой Рейснер.

Это была не просто очередная девушка на жизненном пути. Во-первых, Лариса Рейснер была необычайно красива. Красоту эту не смогли передать фотографии, однако современники на сей счет единодушны. Посещавший университет Вс. Рождественский, впоследствии достаточно известный советский поэт, почти классик, вспоминал, как появилась она впервые в университетской аудитории: «Это была девушка лет восемнадцати, стройная, высокая, в скромном сером костюме английского покроя, в светлой блузке с галстуком, повязанным по-мужски. Плотные темноволосые косы тугим венчиком лежали вокруг ее головы. В правильных, словно точеных чертах ее лица было что-то нерусское и надменно-холодноватое, а в глазах острое и чуть насмешливое. «Какая красавица!» – невольно подумалось всем в эту минуту».

Красавица эта обладала натурой цельной и необычайно сильной, а ее дальнейшая жизнь показала, что одной из главных черт этой натуры был высокий авантюризм. В этом смысле, разумеется, Гумилев не мог с ней даже равняться. После недолгого периода работы в горьковских изданиях – журнале «Летопись» и газете «Новая жизнь» (это были годы 1916-1917) – была она комиссаром Морского генерального штаба, участвовала у Гражданской войне (образ женщины-комиссара в пьесе Вс. Вишневского «Оптимистическая трагедия» не портрет Рейснер, но именно она стала прототипом героини). Затем работа в Афганистане в составе дипломатической миссии вскоре после заключения дипломатических отношений с этой страной, потом жизнь в Германии в годы Веймарской республики, и неожиданная, ранняя смерть в 31 год от брюшного тифа.

А тогда была она еще студенткой Психоневрологического института, писала стихи, совместно с отцом, известным юристом, выпускала собственный журнал «Рудин». Странное, согласимся, название. Тот же Вс. Рождественский рассказывает: «Не только редактором, но и идейным вдохновителем этого небольшого журнала была Лариса Рейснер, и сама под разными псевдонимами писала едкие и остроумные фельетоны, обычно сопровождавшиеся портретными карикатурами. Немалая роль отведена была и поэзии, стоявшей в оппозиции недавно еще главенствовавшему в литературе отвлеченному и мистическому символизму».

Б. Пронин. Рисунок Н. Кульбина, 1914 г.

Л. Рейснер. Художник В. Шухаев, 1915 г.

Знакомство произошло после чтения стихов – стихи Рейснер были, увы, нехороши. Но атмосфера, в которой все происходило, обстановка, остались в памяти навсегда. В двадцатых годах Лариса Рейснер работала над повестью, где хотела рассказать о многом из своей жизни. Повесть так и осталась неоконченной. Вот фрагмент оттуда: «Толпа, изрыгаемая на белый декабрьский снег двумя театрами и большим варьете, свою пену вливала в узкие, серые ворота. Просачиваясь в фантастически расписанный подвал, эта пена струилась вдоль крутых лесенок плотными перьями вперемежку с крыльями черных летучих мышей, на груди носящих крахмальное белье и цветки.

У камина, способного обогреть своей огромной, доброй пастью декадентов всего мира, несколько двадцатилетних эпикурейцев, сидя спиной к огню, наслаждаются теплом и мучительно ждут приглашения прочесть свои произведения, бесконечно похожие друг на друга и на своих авторов…

Огонь в камине трещит, и суровые, покрытые инеем куски сосны, лежа на костре, преодолевают смерть, наливаются огнем, светятся как окна во время праздника. Огонь, старый язычник с короной из голубоватых камней на пламенеющей голове, иногда выглядывает из-за узких черных спин, к нему повернутых, и слушает людей, говорящих певучим языком со сцены».

Портрет Гумилева очень по-своему выразителен: «Узкий и длинный череп (его можно видеть у Веласкеса, на портретах Карлов и Филиппов испанских), безжалостный лоб, неправильные пасмурные брови, глаза – несимметричные, с обворожительным пристальным взглядом… Готические башни, острова, забытые роком среди морей, золотые источники завоеванных стран, крики побежденных и лязгающая поступь победителей, неизменная от древних латников и мореходов до наших обагренных дней, все сложилось в гору праздной, разбойничьей красоты. Каждая новая книга Гафиза – пещера пирата…»

«Гафиз» подписывал Гумилев свои письма к Ларисе Рейснер, называя ее Лерой. Письма зачастую были в стихах.

Запись в «Чукоккале»:

Кто-то сказал, что Гумилев чувством юмора не обладал. Речь, разумеется, не о чувстве юмора как таковом – Гумилев умел оценить чужую шутку, писал веселую чепуху в «Чукоккале», но в стихи его шутке, улыбке, смеху путь был закрыт, а ирония, которой пронизаны некоторые его стихотворения, вспомним, хотя бы, признание рыцаря, поклявшегося перед статуей мадонны:

- Я нигде не встретил дамы,

- Той, чьи взоры непреклонны, —

ирония эта жутковата. Все случайные и не вполне автором прочувствованные обороты, где сквозит нелепица и каковые можно было бы принять за образчики «черного юмора», таковыми, конечно же, не являются, это огрехи, не более, свидетельствующие именно об излишне серьезном подходе Гумилева к стихам: он был не в силах увидеть второй смысл строки или образа, противоречащий первому. Между тем, отрывок монолога из стихотворения «Экваториальный лес» достоин того, чтобы войти в хрестоматию, где представлены образцы разного рода «садистских стишков», «вызываний», «страшилок» и тому подобного.

- Нет, я жив, только связан! Злодеи, злодеи.

- Отпустите меня, я не в силах смотреть!

- Жарят Пьера, а мы с ним играли в Марселе,

- У веселого моря играли детьми.

Гумилев строго следовал той традиции, согласно которой поэзия – вещь слишком серьезная, и нарушить эту серьезность можно только тогда, когда какая-нибудь чересчур легкомысленная поэтическая фантазия снабжается строгой пометкой «шутка», обозначением жанра, что придает стихам оттенок совсем уж глубокомысленного идиотизма.

А ведь шуточные вещицы Гумилеву вполне удавались, но он оставлял их в стороне, относил по разделу «стихов на случай». Таковы и многие стихи, адресованные Ларисе Рейснер.

- Что я прочел? Вам скучно, Лери,

- И под столом лежит Сократ,

- Томитесь Вы по древней вере?

- – Какой отличный маскарад!

- Вот я в моей каморке тесной

- Над Вашим радуюсь письмом,

- Как шапка Фауста прелестна

- Над милым девичьим лицом.

- Я был у Вас, совсем влюбленный,

- Ушел, сжимаясь от тоски,

- Ужасней шашки занесенной

- Жест отстраняющей руки.

- Но сохранил воспоминанье

- О дивных и тревожных днях,

- Мое пугливое мечтанье

- О Ваших сладостных глазах.

- Ужель опять я их увижу,

- Замру от боли и любви

- И к ним, сияющим, приближу

- Татарские глаза мои?!

- И вновь начнутся наши встречи,

- Блужданья ночью наугад,

- И наши озорные речи,

- И Острова, и Летний Сад?!

- Но ах, могу ль я быть не хмурым,

- Могу ль сомненья подавить?

- Ведь меланхолия амуром

- Хорошим вряд ли может быть.

- И, верно, день застал, серея,

- Сократа снова на столе,

- Зато «Эмали и камеи»

- С «Колчаном» в самой пыльной мгле.

- Так Вы, похожая на кошку,

- Ночному молвили: «Прощай!»

- И мчит Вас в Психоневроложку,

- Гудя и прыгая, трамвай.

Зато обычные гумилевские письма, то есть написанные прозой, напротив – лиричны: «Больше двух недель как я уехал, а от Вас ни одного письма. Не ленитесь и не забывайте меня так скоро, я этого не заслужил. Я часто скачу по полям, крича навстречу ветру Ваше имя. Снитесь Вы мне почти каждую ночь. И скоро я начинаю писать новую пьесу, причем, если Вы не узнаете в героине себя, я навек брошу литературную деятельность.

О своей жизни я писал Вам в предыдущем письме. Перемен никаких и, кажется, так пройдет зима. Что же? У меня хорошая комната, денщик – профессиональный повар. Как это у Бунина?

- Вот камин затоплю, буду пить,

- Хорошо бы собаку купить.

Кроме шуток, пишите мне. У меня «Столп и утверждение истины», долгие часы одиночества, предчувствие надвигающейся творческой грозы. Все это пьянит как вино и склоняет к надменности соллепсизма. А это так не акмеистично. Мне непременно нужно ощущать другое существованье – яркое и прекрасное. А что Вы прекрасны, в этом нет сомненья. Моя любовь только освободила меня от, увы, столь частой при нашем образе жизни слепоты.

Здесь тихо и хорошо. По-осеннему пустые поля и кое-где уже покрасневшие от мороза прутья. Знаете ли Вы эти красные зимние прутья? Для меня они олицетворенье всего самого сокровенного в природе. Трава, листья, снег – это только одежды, за которыми природа скрывает себя от нас. И только в такие дни поздней осени, когда ветер и дождь и грязь, когда она верит, что никто не заменит ее, она чуть приоткрывает концы своих пальцев, вот эти красные прутья. И я, новый Актеон, смотрю на них с ненасытным томлением. Лера, правда же этот путь естественной истории бесконечно более правилен, чем путь естественной психоневрологии. У Вас красивые, ясные, честные глаза, но Вы слепая; прекрасные, юные, резвые ноги и нет крыльев; сильный и изящный ум, но с каким-то странным прорывом посередине. Вы – Дафна, превращенная в лавр, принцесса, превращенная в статую. Но ничего! Я знаю, что на Мадагаскаре все изменится. И я уже чувствую, как в какой-нибудь теплый вечер, вечер гудящих жуков и загорающихся звезд, где-нибудь у источника в чаще красных и палисандровых деревьев, Вы мне расскажете такие чудесные вещи, о которых я только смутно догадывался в мои лучшие минуты».

Письма ответные – трезвы, прозаичны, но это их только красит. Характер того, кто писал письмо, отразился тут в полной мере: «Если по Каменному дойти до самого моста, до барок и большого городового, который там зевает, то слева будет удивительная игрушечная часовня. И даже не часовня, а две каменных ладони, сложенных вместе, со стеклянными, чудесными просветами. И там не один св. Николай, а целых три. Один складной, и два сами по себе. И монах сам не знает, который влиятельнее. Поэтому свечки ставятся всем, уж заодно.

Милый Гафиз, если у Вас повар, то это уже очень хорошо, но мне трудно Вас забывать. Закопаешь все, по порядку, так что станет ровное место, и вдруг какой-нибудь пустяк, ну, мои старые духи, или что-нибудь Ваше – и начинается все сначала, и в историческом порядке.

Завтра вечер поэтов в университете, будут все Юркуны, которые меня не любят, много глупых студентов и профессора, вышедшие из линии обстрела. Вас не будет.

Милый Гафиз. Сейчас часов семь, через полчаса я могу быть на Литейном, в такой сырой, трудный, долгий день. Ну вот и довольно».

Несмотря на то, что переписка длилась, отношения Гумилева и Ларисы Рейснер постепенно менялись. Чувствовалось медленное, однако сильное охлаждение. Мне кажется, причины тому более чем серьезные. Гумилев вел себя по отношению к даме непозволительно. Разве можно назначать порядочной девушке встречу в доме свиданий, как делал это он? И ведь Лариса Рейснер приходила, потому что любила его. Любовь ее, сильная до самозабвения, перешла затем в такую же ненависть. С гумилевскими чувствами проще – он не любил.

Рейснер впоследствии, когда была у нее возможность, немало сделала для близких Гумилева. В голодном 1920 году принесла продукты А. Ахматовой, устроила в больницу тогдашнего ее мужа В. Шилейко. Предложила даже забрать к себе Леву, сына Гумилева и А. Ахматовой, и получила, само собой разумеется, отказ.

Я думаю, отношения между людьми не бывают равными, можно было и не любить, как делал это Гумилев, но вряд ли стоило лгать, как делал это он. И о своих чувствах, и о том, что пьеса «Гондла» написана по «заказу» Ларисы Рейснер, что героиня пьесы напоминает ее. Готовую пьесу читал он знакомым, еще до знакомства со своей Лери.

Но так уж бывает с поэтами, за стихи им прощают любые провинности.

- Лучшая музыка в мире – нема!

- Дерево, жилы ли бычьи

- Выразить молнийный трепет ума,

- Сердца причуды девичьи?

- Краски и бледны и тусклы! Устал

- Я от затей их бессчетных,

- Ярче мой дух, чем трава иль металл,

- Тело подводных животных.

- Только любовь мне осталась, струной

- Ангельской арфы взывая,

- Душу пронзая, как тонкой иглой,

- Синими светами рая.

- Ты мне осталась одна. Наяву

- Видевши солнце ночное,

- Лишь для тебя на земле я живу,

- Делаю дело земное.

- Да! Ты в моей беспокойной судьбе —

- Иерусалим пилигримов.

- Надо бы мне говорить о тебе

- На языке серафимов.

Стихотворение это датировано 23 февраля 1917 года.

Итак, памятью о романе остались стихи Гумилева и осталась пьеса Вс. Вишневского «Оптимистическая трагедия», написанная в 1933 году, когда не было в живых ни Гумилева, ни Ларисы Рейснер. В пьесе этой звучат гумилевские стихи и названо имя автора стихов.

А пока была зима 1917 года. Характерно, Гумилев февральской революции будто и не заметил.

Занят был своими делами. Весной опять начался процесс в легких, пришлось ложиться в лазарет. Потом хлопоты по переводу на новое место службы. Еще в начале года писал он Ларисе Рейснер о своем желании попасть на персидский фронт: «Переведусь в кавказскую армию, закажу себе малиновую черкеску, стану резидентом при дворе какого-нибудь беспокойного хана, и к концу войны кроме славы у меня еще будет дивная коллекция персидских миниатюр. А вы ведь знаете, что моя главная слабость – экзотическая живопись».

С. Маковский в одном из очерков описывает этот период жизни Гумилева: «Весной того же года, в мае, получил он по своему желанию командировку от Временного правительства в русский экспедиционный корпус на Салоникский фронт. Путь лежал через Финляндию, Норвегию, Лондон, Париж, Марсель и т.д. Но с 17 февраля 1917 года изменилось многое не только в России. Союзники отказались от наступления в Эгейском море, и Гумилев, приехав из Лондона в Париж, был оставлен в распоряжении генерала Занкевича. Гумилеву было предложено принять другое назначение. Он избрал «месопотамский» или «персидский» фронт. Чтобы получить транзитные визы, надо было вернуться в Лондон за инструкциями военного начальства. Но в Париже он завяз… опять из-за несчастной любви? О ней рассказано им очень пламенно в стихах «К синей звезде» (впоследствии эти стихи вошли частью в «Шатер», частью в «Огненный Столп»)».

Елена Дюбуше, наполовину русская, наполовину француженка, оказалась особой сдержанной и в высшей степени прагматичной. Страстно влюбившемуся в нее Гумилеву предпочла она американца, за которого вышла замуж и с которым уехала за океан. В 1923 году вышел сборник «К синей звезде», составленный из стихов, записанных Гумилевым в альбом той, кого называл он «синей звездой».

Из сборника «К синей звезде»

* * *

- Из букета целого сирени

- Мне досталась лишь одна сирень,

- И всю ночь я думал об Елене,

- А потом томился целый день.

- Все казалось мне, что в белой пене

- Исчезает милая земля,

- Расцветают влажные сирени,

- За кормой большого корабля.

- И за огненными небесами

- Обо мне задумалась она,

- Девушка с газельими глазами

- Моего любимейшего сна.

- Сердце прыгало, как детский мячик,

- Я, как брату, верил кораблю,

- Оттого что мне нельзя иначе,

- Оттого что я ее люблю.

* * *

- Много есть людей, что, полюбив,

- Мудрые, дома себе возводят,

- Возле их благословенных нив

- Дети резвые за стадом бродят.

- А другим – жестокая любовь,

- Горькие ответы и вопросы,

- С желчью смешана, кричит их кровь,

- Слух их жалят злобным звоном осы.

- А иные любят, как поют,

- Как поют, и дивно торжествуют,

- В сказочный скрываются приют;

- А иные любят, как танцуют.

- Как ты любишь, девушка, ответь,

- По каким тоскуешь ты истомам?

- Неужель ты можешь не гореть

- Тайным пламенем, тебе знакомым?

- Если ты могла явиться мне

- Молнией слепительной Господней

- И отныне я горю в огне,

- Вставшем до небес из преисподней.

* * *

- Вероятно, в жизни предыдущей

- Я зарезал и отца и мать,

- Если в этой – Боже присносущий! —

- Так позорно осужден страдать.

- Каждый день мой, как мертвец, спокойный,

- Все дела чужие, не мои,

- Лишь томленье вовсе недостойной,

- Вовсе платонической любви.

- Ах, бежать бы, скрыться бы, как вору,

- В Африку, как прежде, как тогда,

- Лечь под царственную сикомору

- И не подыматься никогда.

- Бархатом меня покроет вечер,

- А луна оденет в серебро,

- И быть может не припомнит ветер,

- Что когда-то я служил в бюро.

* * *

- Мой альбом, где страсть сквозит без меры

- В каждой мной отточенной строфе,

- Дивным покровительством Венеры

- Спасся он от ауто-да-фэ.

- И потом – да славится наука! —

- Будет в библиотеке стоять

- Вашего расчетливого внука

- В год две тысячи и двадцать пять.

- Но американец длинноносый

- Променяет Фриско на Тамбов,

- Сердцем вспомнив русские березы,

- Звон малиновый колоколов.

- Гостем явит он себя достойным

- И, узнав, что был такой поэт,

- Мой (и Ваш) альбом с письмом пристойным

- Он отправит в университет.

- Мой биограф будет очень счастлив,

- Будет удивляться два часа,

- Как осел, перед которым в ясли

- Свежего насыпали овса.

- Вот и монография готова,

- Фолиант почтенной толщины:

- «О любви несчастной Гумилева

- В год четвертый мировой войны».

- И когда тогдашние Лигейи,

- С взорами, где ангелы живут,

- Со щеками лепестка свежее,

- Прочитают сей почтенный труд,

- Каждая подумает уныло,

- Легкого презренья не тая:

- «Я б американца не любила,

- А любила бы поэта я».

* * *

- Лишь черный бархат, на котором

- Забыт сияющий алмаз,

- Сумею я сравнить со взором

- Ее почти поющих глаз.

- Ее фарфоровое тело

- Томит неясной белизной,

- Как лепесток сирени белой

- Под умирающей луной.

- Пусть руки нежно-восковые,

- Но кровь в них так же горяча,

- Как перед образом Марии

- Неугасимая свеча.

- И вся она легка, как птица

- Осенней ясною порой,

- Уже готовая проститься

- С печальной северной страной.

* * *

- Пролетала золотая ночь

- И на миг замедлила в пути,

- Мне, как другу, захотев помочь,

- Ваши письма думала найти —

- Те, что Вы не написали мне…

- А потом присела на кровать

- И сказала: «Знаешь, в тишине

- Хорошо бывает помечтать!

- Та, другая, вероятно, зла,

- Ей с тобой встречаться даже лень,

- Полюби меня, ведь я светла,

- Так светла, что не светлей и день.

- Много расцветает черных роз

- В потайных колодцах у меня,

- Словно крылья пламенных стрекоз,

- Пляшут искры синего огня.

- Тот же пламень и в глазах твоих

- В миг, когда ты думаешь о ней,

- Для тебя сдержу я вороных

- Неподатливых моих коней».

- Ночь, молю, не мучь меня! Мой рок

- Слишком и без этого тяжел,

- Неужели, если бы я мог,

- От нее давно б я не ушел?

- Смертной скорбью я теперь скорблю,

- Но какой я дам тебе ответ,

- Прежде чем ей не скажу «люблю»

- И она мне не ответит «нет».

* * *

- Об озерах, о павлинах белых,

- О закатно-лунных вечерах

- Вы мне говорили, о несмелых

- И пророческих своих мечтах.

- Словно нежная Шахерезада

- Завела магический рассказ,

- И казалось, ничего не надо,

- Кроме этих озаренных глаз.

- А потом в смятенье <…> туманных

- Мне, кто был на миг Ваш господин,

- Дали два цветка благоуханных,

- Из которых я унес один.

* * *

- Однообразные мелькают

- Все с той же болью дни мои,

- Как будто розы опадают

- И умирают соловьи.

- Но и она печальна тоже,

- Мне приказавшая любовь,

- И под ее атласной кожей

- Бежит отравленная кровь.

- И если я живу на свете,

- То лишь из-за одной мечты:

- Мы оба, как слепые дети,

- Пойдем на горные хребты,

- Туда, где бродят только козы,

- В мир самых белых облаков,

- Искать увянувшие розы

- И слушать мертвых соловьев.

* * *

- Отвечай мне, картонажный мастер,

- Что ты думал, делая альбом

- Для стихов о самой нежной страсти

- Толщиною в настоящий том!

- Картонажный мастер, глупый, глупый,

- Видишь, кончилась моя страда,

- Губы милой были слишком скупы,

- Сердце не дрожало никогда.

- Страсть пропела песней лебединой,

- Никогда ей не запеть опять,

- Так же как и женщине с мужчиной

- Никогда друг друга не понять.

- Но поет мне голос настоящий,

- Голос жизни, близкой для меня,

- Звонкий, словно водопад гремящий,

- Словно гул растущего огня:

- «В этом мире есть большие звезды,

- В этом мире есть моря и горы,

- Здесь любила Беатриче Данта,

- Здесь ахейцы разорили Трою!

- Если ты теперь же не забудешь

- Девушку с огромными глазами,

- Девушку с искусными речами,

- Девушку, которой ты не нужен,

- То и жить ты, значит, недостоин».

* * *

- Дремала душа, как слепая,

- Так пыльные спят зеркала,

- Но солнечным облаком рая

- Ты в темное сердце вошла.

- Не знал я, что в сердце так много

- Созвездий слепящих таких,

- Чтоб вымолить счастье у Бога

- Для глаз говорящих твоих.

- Не знал я, что в сердце так много

- Созвучий звенящих таких,

- Чтоб вымолить счастье у Бога

- Для губ полудетских твоих.

- И рад я, что сердце богато,

- Ведь тело твое из огня,

- Душа твоя дивно крылата,

- Певучая ты для меня.

* * *

- Я вырван был из жизни тесной,

- Из жизни скудной и простой

- Твоей мучительной, чудесной,

- Неотвратимой красотой.

- И умер я… и видел пламя,

- Не виданное никогда:

- Пред ослепленными глазами

- Светилась синяя звезда.

- Преображая дух и тело,

- Напев вставал и падал вновь.

- То говорила и звенела

- Твоя поющей лютней кровь.

- И запах огненней и слаще

- Всего, что в жизни я найду,

- И даже лилии, стоящей

- В высоком ангельском саду.

- И вдруг из глуби осиянной

- Возник обратно мир земной.

- Ты птицей раненой нежданно

- Затрепетала предо мной.

- Ты повторяла: «Я страдаю», —

- Но что же делать мне, когда

- Я наконец так сладко знаю,

- Что ты – лишь синяя звезда.

* * *

- В этот мой благословенный вечер

- Собрались ко мне мои друзья,

- Все, которых я очеловечил,

- Выведя их из небытия.

- Гондла разговаривал с Гафизом

- О любви Гафиза и своей,

- И над ним склонялись по карнизам

- Головы волков и лебедей.

- Муза Дальних Странствий обнимала

- Зою, как сестру свою, теперь,

- И лизал им ноги небывалый,

- Золотой и шестикрылый зверь.

- Мик с Луи подсели к капитанам,

- Чтоб послушать о морских делах,

- И перед любезным Дон Жуаном

- Фанни сладкий чувствовала страх.

- И по стенам начинались танцы,

- Двигались фигуры на холстах,

- Обезумели камбоджианцы

- На конях и боевых слонах.

- Заливались вышитые птицы,

- А дракон плясал уже без сил,

- Даже Будда начал шевелиться

- И понюхать розу попросил.

- И светились звезды золотые,

- Приглашенные на торжество,

- Словно апельсины восковые,

- Те, что подают на Рождество.

- «Тише, крики, смолкните, напевы! —

- Я вскричал. – И будем все грустны,

- Потому что с нами нету девы,

- Для которой все мы рождены».

- И пошли мы, пара вслед за парой,

- Словно фантастический эстамп,

- Через переулки и бульвары

- К тупику близ улицы Декамп.

- Неужели мы Вам не приснились,

- Милая с таким печальным ртом,

- Мы, которые всю ночь толпились

- Перед занавешенным окном.

* * *

- Еще не раз Вы вспомните меня

- И весь мой мир, волнующий и странный,

- Нелепый мир из песен и огня,

- Но меж других единый необманный.

- Он мог стать Вашим тоже и не стал,

- Его Вам было мало или много,

- Должно быть, плохо я стихи писал

- И Вас неправедно просил у Бога.

- Но каждый раз Вы склонитесь без сил

- И скажете: «Я вспоминать не смею,

- Ведь мир иной меня обворожил

- Простой и грубой прелестью своею».

* * *

- Так долго сердце боролось,

- Слипались усталые веки,

- Я думал, пропал мой голос.

- Мой звонкий голос навеки.

- Но вы мне его возвратили,

- Он вновь мое достоянье,

- Вновь в памяти белых лилий

- И синих миров сверканье.

- Мне ведомы все дороги

- На этой земле привольной…

- Но ваши милые ноги

- В крови, и вам бегать больно.

- Какой-то маятник злобный

- Владеет нашей судьбою,

- Он ходит, мечу подобный,

- Меж радостью и тоскою.

- Тот миг, что я песнью своею

- Доволен, – для Вас мученье.

- Вам весело – я жалею

- О дне моего рожденья.

* * *

- Я говорил – ты хочешь, хочешь?

- Могу я быть тобой любим?

- Ты счастье странное пророчишь

- Гортанным голосом твоим.

- А я плачу за счастье много,

- Мой дом – из звезд и песен дом,

- И будет сладкая тревога

- Расти при имени твоем.

- «И скажут – что он? Только скрипка,

- Покорно плачущая, он,

- Ее единая улыбка

- Рождает этот дивный звон.

- И скажут – то луна и море,

- Двояко отраженный свет —

- И после – о, какое горе,

- Что женщины такой же нет!»

- Но, не ответив мне ни слова,

- Она задумчиво прошла,

- Она не сделала мне злого,

- И жизнь по-прежнему светла.

- Ко мне нисходят серафимы,

- Пою я полночи и дню,

- Но вместо женщины любимой

- Цветок засушенный храню.

* * *

- Ты не могла иль не хотела

- Мою почувствовать истому,

- Твое дурманящее тело

- И сердце бережешь другому.

- Зато, когда перед бедою

- Я обессилю, стиснув зубы,

- Ты не придешь смочить водою

- Мои запекшиеся губы.

- В часы последнего усилья,

- Когда и ангелы заблещут,

- Твои сияющие крылья

- Передо мной не затрепещут.

- И ввстречу радостной победе

- Мое ликующее знамя

- Ты не поднимешь в реве меди

- Своими нежными руками.

- И ты меня забудешь скоро,

- И я не стану думать, вольный,

- О милой девочке, с которой

- Мне было нестерпимо больно.

* * *

- Нежно-небывалая отрада