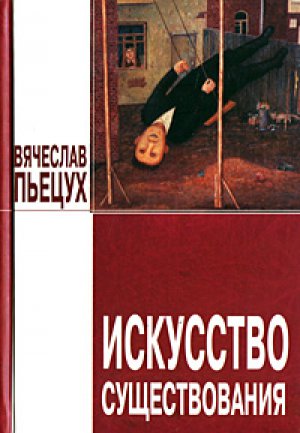

Искусство существования (сборник) Пьецух Вячеслав

Теперь о другом. Водится у нас один вредный подвид человека разумного; представители этого подвида тем отличаются от нормальных людей, что не мыслят своего существования без того, чтобы нам с вами как-то не подкузьмить. Впрочем, эти люди измываются над нами без злого умысла, а по причине чувства некоторого превосходства, соединенного с избытком веселости и здоровья, потому что в них сидит некая неистребимая егоза, которая то и дело подбивает их на разные остроумные гадости и злодейства: они выписывают нам журнал «Вопросы энтомологии», устраивают свидания с любовниками жен, вывешивают объявления, гласящие, что будто бы мы торгуем породистыми щенками или скупаем яичную скорлупу. Говорят, абсолютным чемпионом по этой линии остается один замечательный композитор, который, помимо всего прочего, обеспечил себе вечную память тем, что однажды опечатал квартиру одному замечательному писателю, а поскольку этот писатель был человеком мнительным, он с перепугу месяца два прятался по знакомым. Разумеется, озорник, который затеял нашу историю, посредственность рядом с замечательным композитором, но тоже большой прохвост.

Звали его Арнольдом. Это был беззаботный, общительный человек, курчавый, с железным зубом и большими глазами навыкате, которые имели немного ошеломленное выражение. Арнольд с Коромысловым были приятели: они вместе ходили в баню и по пятницам пили пиво в пивном ресторане «Кристалл», который Арнольд называл шалманом.

Как-то осенью, в пятницу, они сидели в «Кристалле» и пили пиво. Накануне у Коромыслова произошла неприятная сцена с женой, которая во время уборки обнаружила в «Эстетике» Гегеля четвертной, припрятанный на банно-пивные нужды, и поэтому в ту пятницу он был не в своей тарелке.

– Разве это жизнь? – говорил Коромыслов, ероша волосы. – Это недоразумение, а не жизнь!

– Что тебе не нравится, не пойму? – спросил его Арнольд, по обыкновению улыбаясь.

– Все! Вообще я считаю, что наша жизнь – это только подобие настоящей жизни, что-то приблизительное, условное, как игра. Вот, допустим, прожил я тридцать четыре года, а что из этого следует? Исключительно то, что я прожил тридцать четыре года!

– У всех так, – сказал Арнольд. – А если у всех так, то, значит, это нормально.

– В том-то и дело, что не у всех! Вот работал я в Теберде: там люди из винтовок стреляют, на камнях спят, спирт неразбавленный пьют – вот это, я понимаю, жизнь!

– Ну, чудак! – сказал на это Арнольд. – Тебе что, приключений недостает?

– Недостает, – сознался Коромыслов и погрустнел.

Тут на лице у Арнольда появилось какое-то ликующее выражение, как если бы он вдруг припомнил уморительный анекдот, – это он решил пошутить с Коромысловым злую шутку; он подумал, что дело можно будет обделать на редкость весело и смешно, так как человек, которого минуют жизненные невзгоды, вероятно, по неопытности поведет себя в критической ситуации как-нибудь очень нелепо, а стало быть, на редкость весело и смешно.

Вот каким образом все устроилось: на другой день домой к Коромыслову явился человек, замечательный необыкновенно высоким лбом, таким выпуклым и тугим, что в нем отражалось электрическое освещение; этот человек вручил Коромыслову толстый пакет, запечатанный сургучом, и попросил в будущую пятницу передать его Арнольду, что называется, из рук в руки; Коромыслов удивился, но пакет взял.

В следующую пятницу, когда они снова сошлись в «Кристалле», Коромыслов рассказал Арнольду о человеке с необыкновенно высоким лбом и отдал пакет.

– Ну, брат Коромыслов, мы с тобой влипли! – воскликнул Арнольд и схватился за голову. – Ты представляешь: мне тоже пакет всучили, чтобы тебе то же самое передать! Ты хоть посмотрел, что в пакете?

– Разумеется, нет.

– А я посмотрел! Деньги в пакете – шестьдесят тысяч.

– Не свисти, – сказал Коромыслов и почувствовал, что вспотел.

– Вот тебе и не свисти! – огрызнулся Арнольд. – Влипли мы с тобой, как последние сосунки!

– И что же теперь будет?.. – на поникшей ноте спросил его Коромыслов.

– Как минимум четыре года без права переписки.

– Да за что же так много?

– За хранение ворованных денег. Это они таким манером вербуют в банды. Сунут деньги под каким-нибудь предлогом, а потом – здравствуйте, я ваша тетя, не желаете ли вступить в банду?!

– Не желаю… – сказал Коромыслов.

– Тогда четыре года без права переписки за хранение ворованных денег. Поди докажи на суде, что ты не верблюд!

– Дай хоть посмотреть, за что сидеть буду, – сказал Коромыслов треснувшим голосом.

– Посмотри, – согласился Арнольд, – но за это тебе добавят строгую изоляцию.

Коромыслов утер ладонью лицо. Ему было ясно, что стряслось непоправимое горе, что жизнь совершенно пошла насмарку, и тогда его обуяла такая гибельная тоска, что захотелось немедленно помереть.

Начиная с того злополучного дня, Коромыслов стал сам не свой: он начал то и дело оглядываться на улицах, в метро взял за правило становиться метрах в трех от края платформы, а дома с отвращением прислушивался к посторонним шумам, ронял столовые принадлежности, вздрагивал от телефонных звонков, часто засматривался сквозь стены и отвечал невпопад. Жена велела ему принимать хвойные ванны и пить пустырник – не помогало.

В четверг Арнольд позвонил Коромыслову на работу и сообщил, будто бы бандиты велели им немедленно явиться на «малину» для объяснений. В первую минуту Коромыслов решил, что никуда не пойдет, что пусть, как говорится, все горит синим огнем, но, хорошенько подумав, он заключил, что нет ничего хуже неопределенности и что, пожалуй, нужно будет пойти. В тот же день, часа за два до свидания с Арнольдом, которое было назначено на половину седьмого в начале Гоголевского бульвара, с Коромысловым произошло внезапное превращение – он перестал бояться. То ли он просто устал бояться, то ли его разобрало зло на людей, которые ни за что ни про что вогнали его в жалкое состояние, то ли в нем действительно сидело какое-то героическое начало, но его вдруг напрочь отпустил страх, и он даже почувствовал себя отчасти другим человеком, нахальным и сильным, как это иногда бывает с застенчивыми людьми тотчас по выходе из кинотеатра, если они посмотрели мужественное кино.

Шли они пешком и очень долго, на чем настоял Арнольд, имея в виду специальную психологическую подготовку: они прошли весь Гоголевский бульвар, всю Кропоткинскую, пересекли Зубовскую площадь и еще с четверть часа плутали какими-то горбатыми, кособокими переулками немосковского антуража. Арнольд через каждые пять минут останавливался перевязать на ботинке узел и из-под руки оглядывался назад, а Коромыслов нарочито беззаботно насвистывал адский танец из «Роберта-дьявола». В конце концов Арнольда стало беспокоить спокойствие его жертвы, и он сказал:

– И зачем мы им понадобились, не пойму?! Ну какие из нас бандиты?..

Коромыслов смолчал, но сделал глазами что-то такое, что вполне могло означать: «А почему бы и нет?»

Наконец пришли. Арнольд в последний раз оглянулся по сторонам, и они завернули в парадное ветхого двухэтажного дома, в фасаде которого было что-то от усталого человеческого лица. Они спустились по каменной лесенке в полуподвал и повернули направо по коридору. Где-то за спиной горела тусклая лампочка, сильно пахло сыростью и еще чем-то непереносимо затхлым – положительно нежилым. В самом конце коридора они остановились напротив двери, которая была исписана разноцветным мелом; Арнольд постучал в нее условленным стуком, и они вошли в просторное помещение с ободранными обоями и отсыревшими потолками, посреди которого почему-то стоял разобранный мотоцикл – в действительности человек с очень высоким лбом использовал это помещение как гараж.

Прямо напротив двери, на низком диване, из которого местами почему-то торчала вата, сидели четверо: тот самый человек, с очень высоким лбом, который на самом деле был обыкновенным сменным мастером с первого подшипникового завода, его приятель, инкассатор, мужчина действительно лютой наружности, и две ничем не замечательные девицы; одна из них просто сидела, положив ногу на ногу, а другая пела под гитару какой-то бандитский романс, от которого веяло гадалками в шалях, милицейскими протоколами и тихими таганскими тупиками. Этот романс до такой степени задел Коромыслова, что ему неожиданно взбрело в голову: жизнь вне закона все-таки романтическое занятие. Правда, к его чести нужно заметить, что эта мысль промелькнула и испарилась, хотя, разумеется, удивительно, до чего может довести какой-то бандитский романс приличного человека.

Как и ожидалось, человек с необыкновенно высоким лбом объявил Коромыслову и Арнольду, что либо они оба становятся членами его разветвленной банды, либо на них поступает в прокуратуру разоблачительный материал.

– Впрочем, можете откупиться, – в заключение сказал он. – По три тыщи колов с носа, и чтобы деньги сегодня к вечеру. А то приеду мебель забирать. Я буду грузить, а ты, – он ткнул в Коромыслова пальцем, – будешь стоять и говорить мне спасибо.

Потом он подумал-подумал и добавил:

– Или порежу…

Последнее вышло у него негрозно и даже глупо, так что он засмущался сам, но Коромыслов этого не заметил. Вообще он находился в нервно-приподнятом состоянии духа и не замечал ничего, намекающего на подвох, включая те каменные выражения лиц, какие бывают у людей, когда они делают все возможное, чтобы не рассмеяться. К тому же его все это время отвлекало следующее соображение: он думал о том, что, дескать, вот какие бывают страшные люди, не боящиеся ничего, не имеющие представления о тех основополагающих правилах бытия, без которых жизнь становится невозможной, как без вестибулярного аппарата, и, видимо, способные на самые невероятные, доисторические поступки, вплоть до избиения младенцев или антропофагии.

Вернувшись домой, Коромыслов отослал семью к теще и занялся приготовлениями к обороне. Так как бандиты обещали явиться к вечеру, времени для приготовлений было достаточно, и Коромыслов действовал не спеша. Первым делом он отыскал в ящике с инструментами топор и сапожный нож, затем достал сломанную тульскую одностволку, затем поставил кресло в прихожей напротив двери, разложил на полу оружие, взял из книжного шкафа «Русские пословицы и поговорки», уселся в кресло и стал поджидать бандитов.

Он читал пословицы на ум и смекалку, но вникнуть в их смысл не мог. Его отвлекало не столько ожидание, сколько, как это ни странно, всякие мелочи, которые обычно не замечаешь. То он начинал слышать, как на кухне каплет вода из крана, то его занимало загадочное поскребывание за стеной или урчание водопровода, похожее на какую-то гортанную речь, изредка прерываемую сдавленными смешками. Он отнюдь не боялся, напротив, – чувствовал себя приподнято и спокойно, как накануне схватки чувствуют себя опытные бойцы. Ему даже казалось, что он лучше видит, острее слышит и утонченнее ощущает. В общем, этой ночью он прожил свои самые интересные и содержательные часы.

Далеко за полночь Коромыслов заснул, но спал он так чутко, что слышал сквозь сон, как на кухне каплет вода из крана. Поутру он первым делом отметил, что бандиты так и не появились. Коромыслов подумал, что они скорее всего сробели, поскольку им, наверное, стало ясно, что они связались с мужественным человеком, из тех, кого не сломишь походя, с кондачка. Это по-своему удивительно, но в связи с этой приятной догадкой в нем отчего-то особенно сильно заговорил природный патриотизм.

Но затем приятное настроение стало сникать, так как дело все же не получило настоящего завершения. Коромыслов долго слонялся из угла в угол, немного сердясь, как это бывает, когда человек обманывается в своих ожиданиях, даже если это ожидание неурядиц. В половине второго он пообедал: съел безо всякого аппетита тарелку грибного супа и два бутерброда с ливерной колбасой. Потом он долго чистил ботинки, потом сделал ревизию своим галстукам, потом почитал, потом было взялся чинить утюг, но вдруг бросил отвертку и стал стремительно одеваться. Одевшись, он вышел на лестничную площадку и тут вдруг вспомнил, что оставил сапожный нож. «Дороги не будет», – подумал он, но за ножом все-таки возвратился.

Около четырех часов пополудни Коромыслов уже прохаживался возле того самого дома, в котором накануне состоялась аудиенция у бандитов, и поджидал человека с необыкновенно высоким лбом. Вечерело; переулок был пуст, и только далеко, под горку, темнела фигура, похожая на восклицательный знак; где-то поблизости играли на пианино, лениво, с противным металлическим звуком ползли по мостовой опавшие листья; прошла мимо некрасивая девушка и посмотрела на Коромыслова так заинтересованно, что у него даже настроение поднялось.

Хозяин «малины» долго не появлялся. Трудно сказать, что было тому причиной, но Коромыслов нисколько не сомневался в том, что с минуты на минуту его увидит, как иногда, глядя на телефон, вдруг почувствуешь, что он сейчас зазвонит, – и он действительно зазвонит. В общей сложности Коромыслов прождал два часа, но не заметил, как пролетело время, так как он был поглощен ожиданием и еще тем сосредоточенным, мужественным чувством, которое иногда пробуждается в натурах чувствительных и неровных. «Вот это жизнь! – время от времени говорил он себе. – Вот это, я понимаю, жизнь!» Только когда совсем пропотел карман, в котором он мусолил сапожный нож, когда уже стемнело, и в переулке зажглись квелые фонари, человек с необыкновенно высоким лбом вышел из дома и, подняв воротник пальто, поплелся к Москве-реке.

– Эй, погоди! – закричал Коромыслов и бросился ему вслед.

Хозяин «малины», то есть сменный мастер с подшипникового завода, обернулся и стал щуриться в темноту. Когда же Коромыслов подошел совсем близко, мастер узнал его и поморщился: он устал и дурачиться был не в силах.

– Давай отойдем, – предложил Коромыслов и, подхватив мастера под руку, потащил его в темноту.

– Отстаньте, пожалуйста, – сказал ему тот, однако движение Коромыслова было таким энергичным, что во избежание неловкости требовалось поддаться.

Они зашли в ближайшую подворотню, в которой стояло несколько мусорных баков, Коромыслов огляделся по сторонам и вдруг схватил мастера за горло, что называется, мертвой хваткой.

– Что же ты за мебелью не приехал, гад? – ненормальным голосом сказал он.

Мастер совсем потерялся от страха: у него глупо открылся рот, а в лице появилось такое детское беззащитное выражение, что Коромыслов почувствовал к нему даже нечто большее, нежели просто ненависть; это было такое сильное чувство, что справиться с ним Коромыслов не смог и, вытащив из кармана нож, нанес человеку с необыкновенно высоким лбом четыре удара в бок. Тот сделал изумленное лицо и осел. Потом он совсем сполз на землю, противно подогнув голову, которая уперлась в мусорный бак, и в его лбе отразилось люминесцентное освещение. А Коромыслов, осоловевший от ужаса, вдруг подумал, что в принципе не было ничего плохого в том, что он никогда не сидел в тюрьме…

1989

Летом в деревне

На берегах той самой реки Угры, где некогда государь Иван III перестоял татар Ахмет-хана, существует деревня Новые Михальки. Деревня, по нынешним понятиям, не маленькая, дворов в двадцать пять, плюс заброшенная зерносушилка, похожая на огромные сломанные часы и оставляющая даже несколько фантастическое впечатление, плюс небольшой пруд, наполовину заросший осокой и камышом, да еще американский школьный автобус, который много лет ржавеет посреди деревни и вообще непонятно, как он сюда попал.

Новые Михальки замечательны тем, что, во-первых, они стоят по обоим берегам Угры, и, чтобы, положим, луковицу попросить у односельчанина, реку нужно переплывать, а во-вторых, живут тут главным образом москвичи. В соседней деревне Ванино еще обитают несколько семей природных крестьян, а Новые Михальки опустели лет так тридцать тому назад, когда в Юхновском районе пошла мода на паспорта. Мало-помалу заброшенные усадьбы пораскупила приезжая публика, главным образом москвичи, заселившие правый берег, а на левом берегу по-прежнему коротали годы остатки туземного населения, именно бобыли Василий Иванович Яхонтов, бывший начальник водонапорной башни, и отставной, неудельный пастух Семен. У этих усадьбы пребывают в самом плачевном виде – на дворах валяются охваченные тлением механизмы, собаки забитые, куры тощие и едва оперенные, точно их до времени ощипали, в избы противно ступить ногой. А у дачников ничего: заборы все новые, дома крыты шифером и выкрашены в увеселительные цвета.

Третья изба порядка, если считать от заброшенной зерносушилки, принадлежала семье Симоновичей, состоявшей из хозяина Петра Петровича, его жены Веры, дочерей Ольги и Любови и маленького кобелька по кличке Аккордеон. У этих Симоновичей чуть ли не каждый вечер собиралась компания деревенских соседей, которые почти не знались в Москве, а тут любили посидеть вместе, потолковать о том о сем, выпить и закусить. Обыкновенно это были: Сережа Чижиков, чета Книгеров, Митя и Маша, и, словно в насмешку, Иван Иванович Иванов. Являлись они под вечер всегда приодетыми, но на открытой веранде у Симоновичей сидели босыми, так как Вера Симонович была чистюля и у нее, когда ни зайди, свежевымытые полы.

Итак, августовский вечер, солнце над Угрой висит низко, чуть-чуть не касаясь верхушек сосен, и являет тот печальный, даже угрюмый цвет, который еще дают догорающие костры. Нагретый ветерок, почему-то пахнущий лебедой, слегка шевелит занавески из полосатого, матрасного полотна, на той стороне чья-то собака брешет, на московской стороне кто-то завел электрическую пилу. За столом, не считая хозяев, сидят: Сережа Чижиков, чета Книгеров, Митя и Маша, и Иван Иванович Иванов. На лицах у всех благостное выражение, какое бывает у человека, только-только выпившего рюмку водки, даже у Веры Симонович, которая в тот день мучилась приступом язвенной болезни, и гости ей были остро не ко двору. Сережа Чижиков говорит:

– Есть мнение, что мысль существует независимо от языка, – может быть, и так, но это еще вопрос. То есть мысль мысли рознь. Если мы разумеем под мыслью силу, направленную на изобретение колеса, тогда слово действительно ни при чем. Ну разве что оно необходимо в том смысле, чтобы передать кому-то знание о функции колеса. Но если под мыслью мы подразумеваем силу, способную постичь и сформулировать категорический императив, то в этом случае слово и мысль неразделимы, в этом случае слово и мысль – одно! Или можно так сказать: тут мысль есть слово, а слово – мысль…

– Ну и о чем это, по-твоему, говорит? – как-то невнимательно справился Иванов, который был как раз специалист по линии языка.

Вера Симонович тем временем разливает по чашкам чай из старинного посеребренного самовара, аппарата такой ухоженности, что в него посмотреться приятно, и изо всех сил пытается не показать, что гости ей остро не ко двору. Митя Книгер читает газету поверх очков. Его жена Маша, которая тоже носит очки, наблюдает закат, и сквозь стекла с диоптриями видно, как в ее глазах набухает задумчивая слеза. Петр Симонович то и дело искоса посматривает на Машу Книгер, размышляя о том, что иной раз очки придают женщине особенное очарование и, как это ни странно, вызывают дополнительный физиологический интерес. Девочки Симоновичей, Оля и Люба, играли в мяч.

– Это нам говорит о том, – отвечает Сережа Чижиков, – что происхождение языка не эволюционно, а революционно, что язык есть продукт какого-то качественного скачка…

Митя Книгер тяжело вздыхает и говорит:

– Одни гадости в газетах пишут…

Маша его спрашивает:

– Например?

– Например, про унизительный курс рубля. Или вот вам, пожалуйста: оказывается, это не проделки исламистов, это еще царь Михаил Романов шахматы запретил…

– Если мысль, так сказать, техническая, – продолжает Чижиков, – доступная и животным, скажем, бобрам, не нуждается в слове, а мысль высокая и слово неразделимы, то законно будет предположить неземное происхождение языка…

Над Угрой, откуда ни возьмись, низко повис туман, солнце незамедлительно ударяется во что-то золотисто-жемчужное, вдруг смолкает электрическая пила. Тогда такая наступает тишина, что слышна заунывная песнь шального, зажившегося комара.

– …Ведь что такое, собственно, человек? Человек есть мысль, обращенная на себя. Ясно, что мысль такого накала представляет собой явление вне природы, и, следовательно, язык – это дар, ниспосланный нам неизвестно когда, неизвестно как. Если, конечно, мы с вами непоколебимо стоим на том, что мысль есть слово, а слово – мысль.

– Так-то оно так, – вроде бы соглашается и в то же время не соглашается Иванов, – да только самые древние слова на всех языках звукоподражательны, и, видимо, человек воспроизводил их так же, как это делает попугай. Например, возьмите существительное «барабан»: по-русски это будет «барабан», по-французски – «tambour», по-немецки – «trommel», по-английски – «drum». Посему логично будет предположить как раз эволюционное происхождение языка. По той простой причине, что, осваивая звуковое средство общения, человек на первых порах работал как попугай. Какое уж тут неземное происхождение слова, если собака начинает с «гаф», человек – с «агу»!

– Но ведь собака так и обходится одним «гаф», покуда не околеет, а человек, начиная с «агу», возвышается до категорического императива, который включает в себя прямо божественные слова!

– Именно?

– Именно звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас, – у Канта это вроде бы звучит так.

Петр Симонович взял со стола початую бутылку водки, налил пол-лафитника Ивану Ивановичу и почти полный стакан себе.

– Петь, – говорит ему Вера, – ты бы поменьше пил.

Симонович опрокинул в себя стакан, нарочито крякнул, скользнул глазами по лицу Маши Книгер и поставил стакан на стол.

– Когда я была в Атлантик-Сити, – сообщает Маша, – я обратила внимание, что публика там постоянно пьет. Они безумно много пьют, но при этом пьяным я не видела никого…

– Ну, слава богу! – восклицает Митя Книгер и весело глядит на соседей поверх очков. – Наконец-то хоть одно приятное сообщение!

– Какое именно? – вчуже спрашивает его Вера.

– В Воронежской области отмечено повальное отравление грибами, уже шестеро граждан отправились в мир иной.

– Что же тут приятного?

– Как – что приятного?! Значит, наконец-то пошли грибы!..

К этому времени небо уже притухло, как керосиновые лампы тускнеют, когда кончается керосин. Первая, ярко-голубая звезда проклюнулась и висит. За рекой, видимо, на опушке леса, странно вопит какая-то ночная птица, и от этого звука всем делается немного не по себе. У калитки Симоновичей кто-то стоит бледной тенью и показывает веранде литой кулак. Приглядевшись, компания выясняет, что это неудельный пастух Семен.

– Чего ему надо? – спрашивает у хозяина Иванов.

– Морду мне пришел бить, – отвечает Петр, – Я у него в прошлом году петуха задавил, – катался на велосипеде и нечаянно задавил. Так мужик как мужик, но стоит ему выпить, как сразу идет мне морду бить за своего несчастного петуха.

– И не лень ему было речку переплывать, – замечает Чижиков. – Ты бы, Петь, разок начистил ему физиономию, он бы, глядишь, отстал.

– Нет, таких, как он, бить бессмысленно, таких, как он, надо либо убивать, либо увещевать.

С этими словами Петр наливает полный стакан водки, кладет на кусок хлеба порцию заливного судака и направляется к калитке увещевать бывшего пастуха.

– Ну так вот, – продолжает Чижиков, – человек начинает с «агу» и постепенно возвышается до осознания нравственного закона, который дан ему, как способность к прямохождению или слух. В том-то все и дело, что человек, взрослея, проходит те же этапы развития, что и человечество, – от обезьяны до божества.

Иван Иванович спрашивает:

– Ну и о чем это, по-твоему, говорит?

Сережа Чижиков было надулся, по-видимому собираясь сказать что-то очень значительное, как на веранду вернулся Петр. Он некоторое время свирепо молчит, потом наливает себе с четверть стакана водки и говорит:

– На мой непросвещенный взгляд, человечеству вообще зря, не по заслугам достался дар членораздельной речи. Не понимаю, зачем ему разговаривать, если из десяти тысяч человек один – человек, а прочие так… млекопитающие, которые и говорят-то всю жизнь производными от «агу»!

– Петь, – увещевает его Вера, – ты бы поменьше пил!

– Если бы даже одному бобру из десяти тысяч бобров было чего сказать, – замечает Иван Иванович, – то членораздельной речью он бы владел не зря.

– Вот именно! – соглашается Маша Книгер. – Как бы там ни было, погоду делает тот самый один человек из десяти тысяч, который достоин дара слова, который его получил не зря. Вот когда я была в Атлантик-Сити, я обратила внимание, что там у всех безумно симпатичные лица, но совершенно не с кем по-настоящему поболтать…

Чижиков тем временем гнет свое:

– Это нам говорит о том, что если человек проживает за свою жизнь всю историю человечества, если он последовательно проходит через первобытность, жестокость и самовлюбленность античности, средневековый фанатизм и так далее, – то вот что интересно: по нему можно самое отдаленное будущее человечества предсказать. Вы понимаете, к чему я клоню?

– Не совсем, – отвечает Петр.

– По крайней мере, – продолжает Чижиков, – из этого феномена со всей очевидностью вытекает, что членораздельной речью человек обзавелся прежде, чем он научился пилить-строгать. Материалисты утверждают, что слово есть следствие производственных отношений, но если Люба Симонович в три года овладевает одним из самых сложных языков в мире, а в пять лет научается завязывать шнурки бантиком, то, значит, слово есть Божий дар.

Легка на помине, Люба Симонович поднимается на веранду и начинает о чем-то шептаться с Верой. Через минуту та хлопает в ладоши и говорит:

– Так, товарищи! Сейчас у нас будет представление домашнего театра! Сценка называется «Три красавицы небес», выступают все Симоновичи, включая собачку Аккордеон.

Впервые за весь вечер из-под стола вылез взъерошенный пес, нелепо оглядел компанию и зевнул.

– Кстати, о четвероногих друзьях, – возглашает Митя Книгер и некоторое время молча смотрит поверх очков. – Агентство Рейтер сообщает, что в Гаване совершенно нечем кормить собак.

Воспользовавшись тем, что Вера и девочки отправились в дом костюмироваться, Петр выпивает полный стакан водки и долго шевелит пальцами над всякой домашней снедью.

– И как ты не лопнешь! – делает ему замечание Иванов.

– Видишь ли, какое дело: Вера замечает, что я выпивши, только в начале третьей бутылки водки.

На это Иван Иванович лишь убито покачивает головой.

Торжественно растворяется дверь в избу, и на веранде одна за другой появляются: Вера в вечернем платье и с черепаховым гребнем в волосах, Люба, вся закутанная в белый оренбургский платок, с веером, повешенным на запястье, Ольга в материном платье до пола и бархатной шляпке, которая налезает ей на глаза. Все трое принимают позы, Вера кивает мужу, и тот заводит губами дурной мотив.

- Три красавицы небес шли по улицам Мадрида… —

заводят представляющие на разные голоса и сопровождают пение довольно забавным танцем.

- Донья Флора, Долорес и прекрасная Кларида.

- Веселился весь народ на воскресном на гуляньи,

- Только нищий у ворот умолял о подаяньи…

Аккордеон давился, но подвывал.

Митя Книгер зевал глазами, Чижиков, напротив, умильно наблюдал за представлением, Иван Иванович непроницаемо, Маша смотрела в небо.

И было на что действительно посмотреть: уже не вечер, но еще и не ночь, небо темно-бирюзовое, в ранних звездах есть что-то воспаленное, похожее на сыпь, вся западная сторона затянута низким-пренизким серым облаком, точно кто одеяло нахлобучил на горизонт.

Тем временем Петр, который продолжает наигрывать губами дурной мотив, нащупывает босой ступней Машину босую ступню и начинает легонько ее ласкать.

– Ногу прими, – не поворачиваясь к мужу, говорит Маша.

– Что?.. – спрашивает Митя.

– Я говорю, ногу прими.

Митя пожимает плечами и вперивается в газету – на лице у него выражение легкого недоумения и тоски.

Вдруг представление прерывается, Любовь начинает топать ногами, тонко плакать и наконец убегает в дом. Вера идет вслед за ней, через минуту возвращается и объявляет:

– Люба разнюнилась оттого, что на нее никто не смотрит. Начинаем сначала! Так: все смотрим на Любовь. Петь, заводи мотив…

И опять:

- Три красавицы небес шли по улицам Мадрида,

- Донья Флора, Долорес и прекрасная Кларида.

- Веселился весь народ на воскресном на гуляньи,

- Только нищий у ворот умолял о подаяньи…

Вдали послышался звук мотора, и все навострили уши. Вообще тишина в этих местах такая, что любой привходящий звук слышен очень издалека.

Представление вдругорядь прерывается, но на этот раз без скандала, впрочем, по выражению лица Веры хорошо видно, что она устала прятать от гостей боль.

Чижиков говорит:

– Тут еще та имеется закавыка, что человеку даны готовые органы речи, например голосовые связки, и, следовательно, он в физиологическом порядке загодя был подготовлен к речи, можно даже сказать, что человек изначально был обречен однажды заговорить.

– Так-то оно так, – вроде бы соглашается и в то же время не соглашается Иванов, – однако голосовые связки, равно как и кисть руки, – это продукт развития, и, следовательно, человек есть не только мысль, обращенная на себя, человек – это еще процесс. То есть я хочу сказать, что в течение многих миллионов лет голосовые связки сами собой развивались сообразно возможностям и потребностям языка.

– Но ведь сама способность эволюционировать в идеальном направлении есть в своем роде предопределенность, не так ли?

– Это, положим, так.

Вера говорит:

– Кстати заметить, меня давно занимает один вопрос… За что Бог выгнал первых людей из рая? За что он их выгнал, если при сотворении человека он, например, дал Еве все средства к деторождению, ну там евстахиевы трубы, плаценту, молочные железы… ну за что?!

Вера умоляюще оглядела компанию, затем встала из-за стола и включила свет.

У ворот Симоновичей со скрипом тормозит «газик», принадлежащий одному чудаку из соседней деревни Ванино, по фамилии Молочков, который держал кроличью ферму, с десяток пчелиных ульев и промышленный огород. Он еще у калитки выбросил сигарету и, подойдя к веранде, долго снимает допотопные, рыжие, брезентовые сапоги.

– С чем пожаловал? – спрашивает его Петр.

Молочков деликатно пристраивается с краю стола и отвечает:

– Да вот хотел спросить: вам крольчатина тушеная не нужна?

– Вроде бы не нужна…

– Тогда больше вопросов нет.

– Ну, во-первых, – заводит Иван Иванович, – Бог не за инцест выгнал первых людей из рая, хотя, наверное, отчасти и за инцест. Он их главным образом отправил в ссылку за то, что они познали добро и зло.

Вера спрашивает:

– И как это прикажете понимать?

– А хрен его знает, как это понимать!

Молочков аккуратно берет со стола кусок черного хлеба и говорит:

– Рожь нынче в сапожках ходит.

Петр интересуется:

– Ну и почем нынче на рынке рожь?

– Три с полтиной за килограмм.

– Я когда была в Атлантик-Сити, – вступает Маша, – то обратила внимание, что в Америке безумно дешевые продукты питания, особенно мясо и молоко. Но черного хлеба там, правда, нет.

Сережа Чижиков говорит:

– Я думаю, это так следует понимать: дергаться не надо, то есть всякая деятельность, поступки, устремления – это только себе во вред. Вот, например, дети – они ничего не делают, между тем природа не знает существа более счастливого, чем дитя. Стало быть, идеальная метода существования такова: нужно расплеваться, насколько это возможно, с внешними формами жизни и уйти в наслаждение от личного бытия. И ведь действительно, счастье – это очень просто: счастье есть разум с его волшебными возможностями все квалифицировать и, как следствие, примирить.

– Кстати, о детях, – говорит в свою очередь Иванов. – Вот лингвисты до сих пор не могут постичь феномен детского языка. Общеизвестно, что почти каждый младенец изобретает свой собственный язык, не имеющий ничего общего с родовым. Но ведь это нонсенс, чудо, это значит, что каждый сосунок – некоторым образом демиург!..

Молочков озирает компанию веселыми глазами, затем протяжно вздыхает и идет надевать свои допотопные сапоги. Через минуту его шаги слышатся уже возле калитки, но вдруг он возвращается пугательным, необычным шагом, причем на лице у него такая сложная мина, словно он только что привидение повстречал.

– Что такое? – настороженно, однако не совсем трезвым голосом спрашивает его Петр.

– Колеса с машины сняли. Пока я тут с вами прохлаждался, кто-то мои колеса уговорил.

– Да вроде бы некому у нас колеса воровать, – предполагает несмело Вера.

– Ну я не знаю… Стоит машина на кирпичах.

Молочков с минуту потоптался в растерянности и ушел. Только он ушел, как отключилось электричество, что вообще в Новых Михальках случалось довольно часто, и все как будто внезапно ослепли – такой наступил непроглядный мрак. Только звезды холодно блещут в небе да мало-помалу намечаются дымчато-черные пятна от облаков. Сережа Чижиков еще говорит:

– Разве что младенческое словотворчество как раз звукоподражательно, ибо славянское дитя гулит совсем не так, как, скажем, начинающий эскимос… – но прочие уже мысленно разбредаются по домам. Вера зажгла свечу. И сразу в картине появляется что-то непосредственно живописное, староголландское и даже там и сям чудятся утонченно-выверенные мазки. От огня свечи восковеют лица, появляется лихорадочный блеск в глазах, дает приятные блики старинная кузнецовская посуда и как будто начинает шевелить плавником заливной судак.

Долго ли, коротко ли, Симоновичи остаются одни: дети сидят по полу и играют в «пьяницу». Вера принимает пакетик альмагеля и после заговаривает свою язву словами, которые она вычитала в медицинском календаре. А Петр, подперев отяжелевшую голову рукой, искоса смотрит в небо и говорит:

– Каждый день одно и то же! Где, спрашивается, порыв, где горение, где полет?!

Вот краткое описание жизни и деятельности одного необыкновенного человека, но только, в отличие от житийной литературы, с легким уклоном в жанр.

Фамилия у него была Молочков, и носил он библейское имя Авель, и это, конечно, довольно странно по русской жизни, чтобы человек звался Авель Сергеевич Молочков. Бог знает, чем думали его родители, когда выбирали младенцу имя, но не исключено, что они исходили вот из какого соображения: если Каин есть символ палачества, то Авель, напротив, – жертвы, и, стало быть, имя Авель логически представляет собой самое русское из имен. Впрочем, этот мотив кажется сейчас более чем сомнительным, потому что дело-то было в тридцать восьмом году.

Как бы там ни было, Молочков своим именем нимало не тяготился, Авель и Авель, тем более что ему безнаказанно сошел сорок девятый год, когда народ сплошь и рядом держал ответ за библейские имена. Он благополучно окончил школу, выучился на специалиста по холодной обработке металла, женился, произвел на свет двух сыновей, Бориса и Глеба, получил квартирку в Пролетарском районе и до самого девяносто третьего года жил в родном городе, пока за него не взялись новейшая история и судьба.

Хотя новейшая история и судьба донимали его задолго до девяносто третьего года; так, в ту пору, когда его жена была беременна первым сыном, он изобрел одно хитроумное приспособление для копировально-фрезерного станка, из чего последовали такие неприятности, которые даже трудно было вообразить. То есть, с одной стороны, Молочков нажил себе ишемическую болезнь сердца, поскольку начальники разных положений и степеней никак не хотели заниматься его изобретением, в конце концов он подрался с референтом министра легкого машиностроения, и дело дошло до товарищеского суда. С другой стороны, на него рабочие ополчились, так как внедрение молочковской новации в производство обязательно сказалось бы на расценках, и написали на него коллективный донос, якобы накануне Октябрьских праздников он распространял в литейном цехе листовки подрывного содержания и какие-то подозрительные значки. Это дело, правда, оставили без последствий, но Молочков зарекся изобретать.

Как раз в мае девяносто третьего года его завод приказал долго жить: поскольку спроса на изделия не было никакого, производство свернули, рабочих и персонал распустили, ворота опечатали, и, таким образом, Молочков оказался полностью не у дел. На какое-то время он крепко запил, да и как не запить русскому человеку, который с детства привык к тому, что он остро интересен своему государству, коли оно всячески его опекает и отслеживает каждый шаг, коли у сестры в Таганроге нельзя пожить без того, чтобы не отметиться прежде у паспортистки, – и вдруг получается, что на поверку ты никому не нужен, кроме любовницы и жены. Не исключено, что исходя именно из этой коллизии ближе к вечеру Авель Сергеевич покупал две бутылки водки, устраивался на кухне и выпивал. Из комнат доносилось бубнение телевизора, водопроводные трубы урчали, точно они задыхались, ходики тикали, мерно капала из крана вода, а он пил, смотрелся в бутылочное стекло и разговаривал сам с собой.

– До чего же сволочная наша действительность! – время от времени повторял он. – То ты был техническая интеллигенция, то не пришей кобыле хвост!

Пьянка, впрочем, продолжалась месяца два, не больше, пока Молочковы не обнищали до такой степени, что уже не на что было купить хлеба и табаку.

К чести Авеля Сергеевича нужно заметить, что он все же довольно быстро сообразился с веяниями времени и вскоре открыл частное дело по ремонту холодильников, которое сулило немалые барыши. Оно потому сулило немалые барыши, что новые аппараты народу были не по карману, а старые сильно поизносились, но главное – Молочков отважился-таки на новое изобретение: он придумал вместо фреона заливать в системы картофельный самогон, и в результате холодильники отечественного производства работали как часы. В короткое время Молочков назанимал денег у родственников, арендовал сторожку возле железнодорожного моста, где прежде помещался приемный пункт стеклотары, открыл счет в банке «Покоев и Тиберда», и дело пошло как будто само собой. То есть дело точно пошло бы как будто само собой, если бы в один прекрасный день не исчез банк «Покоев и Тиберда». Это было удивительно и даже таинственно: то существовал в городе такой банк, то словно в воздухе растворился, как растворяются миражи, и даже особнячок, который он занимал на углу Трифоновской улицы и площади Коммунаров, в четверг еще стоял на своем месте, а в пятницу уже нет. Занятно, что Авель Сергеевич не столько был потрясен утратой начального капитала, как именно той сказочной пертурбацией, что в четверг еще стоял оный особнячок, а в пятницу уже нет.

Молочков было вдругорядь запил, но вот однажды, в пивной напротив автобусного вокзала, случай свел его с главным агрономом колхоза «Путь Ильича», что в Юхновском районе Калужской области, и эта встреча перевернула его судьбу. Именно, агроном надоумил его за бесценок арендовать в соседнем хозяйстве землю и этой землей худо-бедно существовать, например, разводить кроликов, заняться пчеловодством, употребив угодья под медоносы, или выращивать лук-порей. Авелю Сергеевичу сквозь пивную задумчивость сразу увиделись неоглядные просторы, мирный дымок над трубой, первобытная тишина, и он решил выращивать лук-порей. Недели не прошло, как Молочковы продали свою квартирку в Пролетарском районе, собрали скарб и отбыли на новое место жительства, по пути толкуя меж собой о преимуществах крестьянского способа бытия. Авель Сергеевич критиковал архаическое трехполье, жена его мечтала о деревенских вечерах у открытой печки, Борис и Глеб то и дело просили купить ружье.

Разумеется, это был ненормально смелый, слишком отчаянный поворот, однако и то нужно принять в расчет, что у нас на Руси время от времени случаются исторические периоды, когда народ, точно под воздействием некоторой инфекции, вдруг впадает в идиотию, иногда даже окрашенную в жизнерадостные цвета, и, в сущности, не ведает, что творит. Например, в семнадцатом году XX столетия этот феномен себя явил, и как раз в девяносто третьем году он себя явил. Еще сидели на Лубянской площади отцы Третьего переселения народов, но уже повылазили из полуподвальных контор будущие вершители судеб, уже пьянили кровь новые-старые названия улиц и площадей, и радостно было походя купить генеральский китель, уже оказали себя блеск и нищета свободного слова, бывшие мирные труженики ударились в коммерческие обороты, а бывшие карманники вышли в большие люди, уже рубль приравнялся к единице знания о неправдах канувшего режима – одним словом, совершились многие немыслимые перемены, перед которыми меркла невинная фантазия выращивать лук-порей.

Обосновались Молочковы в деревне Ванино, на отшибе, неподалеку от полуразвалившегося коровника и напротив чудом сохранившейся силосной башни, из которой росли кусты. Вообще у этой деревни была дурная слава: когда-то здешние мужики утопили в прудах баронессу Черкасову, в девятнадцатом году вырезали продотряд и чуть ли не до самой войны тут, по древнему обычаю, голые женщины опахивали деревню в случаях эпизоотии или нашествия саранчи. Впрочем, в новейшие времена, после того как наиболее деятельная часть населения разбрелась отличаться по городам, Ванино присмирело, и много если на Красную горку тут случался кулачный бой, – в соседнем районе шабашники деревни жгли, чуть их обидь рублем, а в Ванине ничего. Разве что впоследствии Авеля Сергеевича огорчало, что местные не возвращали долги, не помнили добра, были на удивление равнодушны к красотам природы и могли изувечить за покражу охапки дров.

Первым делом Молочков отправился в Юхнов и зарегистрировал частное сельскохозяйственное предприятие под названием «Авель и сыновья».[1] Затем он купил сильно подержанный «газик», трактор «Беларусь», кое-какой инвентарь, семена под посев и только после этого принялся за избу: он перестелил полы, оклеил обоями стены, побелил печку, провел воду в дом и повесил над столом оранжевый абажур. Приютным и каким-то теплым помимо топки оказалось их новое жилище, единственно Молочковых поначалу смущали таинственные ночные звуки, на которые вообще тороват деревенский быт: это все-таки не то что водопроводные трубы урчат, точно они задыхаются, если посреди ночи вдруг кто-то тяжело заходит по потолку.

В тот день, когда Авель Сергеевич повесил над столом оранжевый абажур, в первый раз затопили печку, всей семьей уселись вокруг нее, и тогда особенно остро почувствовали преимущества крестьянского способа бытия. Мальчишки развлекались тем, что подсовывали в топку щепки и бересту, жена молча вязала носок из собачьей шерсти, Авель Сергеевич рассуждал о видах на урожай.

Вдруг растворилась дверь, и появился долговязый, тощий мужик с лицом цвета пыли, по самые глаза заросший щетиной, – это был ближайший сосед Петров. Он прошел в комнату, сел к столу, достал папиросы и закурил. Молочковы смотрели на него осторожно, точно ожидали нелестных слов.

– Ну и какие вообще планы? – спросил Петров.

– Какие планы… – отвечал ему Авель Сергеевич, – вот собираюсь выращивать лук-порей…

– Ну, я не знаю!.. Тут у нас лебеда и та не растет. Знаешь поговорку про русский грунт: посеешь огурчика, а вырастет разводной ключ. Я чего и в колхозе не работаю, потому что мне скучно выращивать лебеду. Я, наоборот, стишки сочиняю про то, про се.

– Да ну?

– Ну!

– Так прочитали бы для знакомства чего-нибудь…

– Нет, я стесняюсь…

– Ну как хотите…

– Тогда я назло прочту:

- Такая вот стихия —

- Чуть что, пишу стихи я,

- Допустим, ветер стих,

- И вдруг родится стих.

– А что, – сказал Авель Сергеевич в некотором даже изумлении, – ничего!

– Или вот еще:

- Как у нас простой народ

- Действует наоборот,

- Например, заместо хлеба

- Получает недород.

– Это, наверное, называется – критический реализм, – сказал Молочков и сделал понимающее лицо.

– С чем, с чем, а с критикой у нас полный ажур, – подтвердил Петров.

В эту минуту ему, вероятно, явилась свежая рифма, поскольку он что-то засмотрелся на оранжевый абажур. Он некоторое время смотрел на абажур, потом поднялся из-за стола, затушил окурок в селедочнице и ушел. Любопытно, что больше он к Молочковым не заглядывал никогда.

Но что Петров накаркал, то накаркал: ни единого всхода не дал посев, словно это Молочкову приснилось, что он сажал в мае месяце лук-порей. Но Авель Сергеевич не пал духом: он заказал семь ульев на лесопилке, купил у одного древнего бортника семь семей пчел, обзавелся инвентарем, включая такое экзотическое приспособление, как самоварчик Студицкого для подкуривания формалином, и стал дожидаться первого взятка, сильно рассчитывая на успех. Но вот какая незадача, – пчелы улетели за взятком и больше не прилетели, видимо, подлец бортник нарочно отпустил ему таких пчел, которые, как почтовые голуби, всегда возвращаются в родовые, означенные места. И на этот раз Авель Сергеевич не пал духом: он приобрел на базаре в Юхнове кролика и крольчиху, устроил для них просторную клетку и стал дожидаться потомства, сильно рассчитывая на успех. Когда действительно появились первые крольчата, Авель Сергеевич так обрадовался, что в один присест изобрел две автоматические линии – одну для кормления, другую для преобразования мяса в тушенку и вареную колбасу. Правда, забивать кроликов пришлось принанять деревенского дурачка Васю, и Авель Сергеевич скоро приметил, что рождается ушастых гораздо больше, нежели поступает в переработку на тушенку и колбасу. Тем не менее он в самое короткое время весь дом забил готовой продукцией, колбасы у него висели даже под потолком, поскольку крольчатина совсем не имела сбыта – бедность в этих местах стояла такая, что деревенские дети не стеснялись просить милостыню у заезжих и городских.

В конце концов Молочковым кроликов потравили: как-то просыпается Авель Сергеевич чуть свет, выходит на двор, а там, среди охапок смертоносного лютика, валяются с полторы сотни бездыханных тушек, картинно так валяются, точно накануне кролики меж собою вступили в бой. По ту сторону забора стоял сосед Петров и наблюдал эту картину бесстрастно, даже незаинтересованно, как Наполеон под Аустерлицем, щуря на солнце попеременно то левый, то правый глаз.

– За что вы нас так не любите? – в сердцах спросил его Молочков.

Петров в ответ:

– А за что вас, спрашивается, любить?

Авель Сергеевич подумал, что действительно любить их особенно не за что, и успокоился, сразу пришел в себя. То есть этот случай еще не переполнил чашу терпения, а тот случай обернулся последней каплей, когда с молочковского «газика» поснимали колеса и оставили машину держаться на кирпичах. Как-то отправился он в соседнюю деревню Новые Михальки к знакомым москвичам главным образом на предмет сбыта своей тушенки, а у них праздник, – у этих москвичей всегда был праздник, когда к ним в гости ни заявись. Авель Сергеевич еще у калитки затушил сигарету, прошел к веранде, где москвичи услаждали себя беседой, чаем и водкой, и, зная порядки, первым делом снял свои допотопные, рыжие, брезентовые сапоги.

– С чем пожаловал? – спросил у него хозяин.

– Да вот я интересуюсь: вам крольчатина тушеная не нужна?

– Вроде бы не нужна…

– Тогда больше вопросов нет.

Сразу уйти было неловко, и Авель Сергеевич на минуту присел за стол.

– Ну, во-первых, Бог не за инцест выгнал первых людей из рая, – говорил какой-то мужик в годах, – хотя, наверное, отчасти и за инцест. Он их главным образом отправил в ссылку за то, что они познали добро и зло.