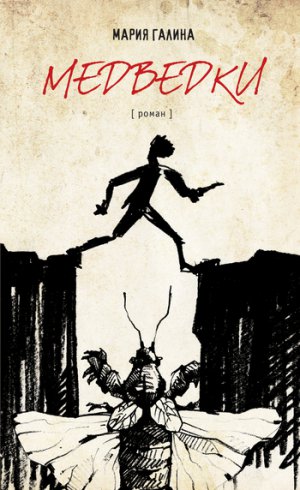

Медведки Галина Мария

— Я пыталась навести справки, но все время были другие более важные дела. Тогда мне казалось, что были другие важные дела.

— Но как вы тогда узнали, что это именно он? Я имею в виду, когда он сюда приехал?

— У меня связи шире, чем тогда. Я попросила навести справки. Мои друзья в Красноярске позвонили в паспортный стол. Это он. Сергей Сергеевич Сметанкин, до последнего времени проживал в городе Красноярске на улице…

— Мангазейской?

Она удивилась:

— Откуда вы знаете? Впрочем, да. Вы же были близки.

— А можно точный адрес?

— Зачем? — опять удивилась она. — Ах да. Девушка. Знаете что? Может, это к лучшему. Вы ведь собираетесь туда? Очень хорошо. Я оплачу поездку. Вы… поговорите с ним. Скажите ему, чтобы приехал. Хотя бы ненадолго. Он ведь, кажется, привязан к вашему отцу.

— Был привязан.

— Ах да. Мне говорили. Соболезную. Так вот, его адрес.

Папа ее тоже не интересовал. Понятно, что она сделала такую карьеру — ее вообще не интересовали люди. Только цели.

Она достала из роскошной визитницы квадратик, на котором аккуратным почерком было написано: «Сметанкин Сергей Сергеевич, г. Красноярск, ул. Мангазейская, дом 8, кв. 21».

Я перевернул карточку. Это была визитка одного из самых известных в городе гинекологов. Даже я его знал.

Почему я сказал «Мангазейская»? Рогнеда ведь говорила, он давно с ними не живет. Что он бросил их, когда она была еще маленькая. Тут что-то не так. Впрочем, тут все не так. Надо бы мне купить хороший пуховик и ботинки на гортексе. Там, наверное, уже зима.

— Почему Сергей Сергеевич? — спросил я неожиданно для себя.

— Его отца звали Сергеем. Скажите ему…

Она вздохнула и на миг закрыла глаза, словно прислушиваясь к себе.

— Скажите ему, чтобы он поторапливался.

— Хорошо.

Она не требовала сочувствия, и мне не надо было его выказывать. Это почти всегда получается фальшиво, если надо выказывать сочувствие.

— А скажите, там с вами на курсах… в Красноярске… Не училась такая Таня? Татьяна Васильевна Ларина?

Мама так и не взяла папину фамилию. Наверное, полагала, что Ларина все-таки звучит лучше. Так оно и есть, в общем-то.

— Нет, — сказала она, — не припомню. Там вообще сплошь были женщины. Бедняги, согнали всех в одну кучу. Как овец. Одна тоже была на седьмом месяце. Все время ходила блевать в сортир. Токсикоз. Ее Таня звали? Не помню. Правда не помню.

Я надвинул капюшон парки, но снег все равно бил в лицо острыми злыми иголочками. Огни фонарей и домов дрожали за его густой подвижной сетью. Под ногами тоже был снег, утоптанный, то желтый, то синий, вспыхивающий короткими вспышками.

Я так и думал, здесь была уже зима. И давно. Люди к ней привыкли.

Я остановил встречного прохожего с мерзнущей собакой на поводке и спросил дорогу. Люди с собаками всегда знают дорогу.

— Вы проехали, — сказал он, — это Мясокомбинат. Ничего страшного, вернитесь назад и дойдите до пересечения со Второй Таймырской. Там направо.

— Долго?

— Нет, — сказал он, — совсем недолго. Минут двадцать.

Настоящий потомок первопроходцев.

Снег скрипел под гортексными ботинками, и моя тень то сокращалась, то разбухала в свете фонарей.

У подъезда в столбе света снег крутился как тысяча мелких бабочек.

Кодовый замок был выломан, но в подъезде было тепло. На плиточном полу натекла лужа воды.

Я поднялся на второй этаж и надавил ладонью на кнопку звонка.

Я слышал, как он заливается за дверью искусственной птичьей трелью, но никто не открывал. Я надавил еще раз и не отпускал.

— Кто тама? — спросили за дверью.

Я сказал:

— Я ищу Сметанкина. Сергея Сергеевича Сметанкина. Я его родственник.

Я не был его родственником, но так было удобнее.

— Сметанкина? — повторил голос, я не понял, мужской или женский.

Дверь приоткрылась, и в образовавшуюся щель выплыло круглое китайское лицо.

— Сметанкина, — сказало лицо тонким голосом.

За спиной у него в желтой тени коридора стоял еще один китаец и, кажется, еще один.

Потом второй китаец повернулся и куда-то ушел. Первый китаец остался стоять, загораживая собой вход. У него за спиной мелькали неразличимые тени. Этих китайцев тут, наверное, не меньше десяти. А то и больше.

— Сметанкина тут не живет, — сказал китаец и замотал головой.

— Живет, — сказал я. — Сейчас пойду в милицию и выясню, кто тут живет. А потом вернусь.

— Сметанкина, — повторил китаец и исчез. Я слышал, как он говорит за дверью высоким птичьим голосом, но разобрал только слово «милисия».

Потом дверь отворилась во всю ширину.

Это был еще один китаец, глаза его прятались под набрякшими веками, но в общем и целом он походил на китайского атташе по культуре. Бывают такие атташе по культуре.

— Вы кого-то ищете? — спросил он.

Голос у него был высоковатый, но приятный. И выговор чистый.

— Да, — повторил я, — Сметанкина. Сергея Сергеевича. Он владелец этой квартиры.

— Возможно, — сказал китаец вежливо. — Моя большая семья арендовала эту квартиру через фирму. Хорошая фирма.

— Давно?

— Давно, — сказал китаец, не уточняя.

— А название фирмы не скажете?

— Нет, — сказал китаец и замолчал.

Я подумал, что надо бы опять пригрозить милицией, но понял, что этот милиции не боится. Он вообще никого не боится. Я даже не знал, врет он или нет, — я не мог ничего понять ни по его жестам, ни по интонации. Словно я разговаривал с пришельцем из космоса. Или с разумным муравьем.

Он просто стоял у порога и ждал, когда я уйду.

Из квартиры тянуло сквозняком, и этот сквозняк гулял у меня по ногам. И еще запахом вареной капусты.

Я подумал и позвонил в соседнюю квартиру.

Китаец так и остался стоять на пороге.

Я жал на звонок и жал, и он отзывался точно такой же птичьей трелью.

— Начальника? — спросил за дверью тонкий голос. — Господина? Циво надо?

Я отпустил звонок, повернулся и пошел вниз по лестнице. Из мусоропровода между этажами несло капустой. На грязной зеленой, капустного цвета, стене каллиграфически чернели иероглифы. То ли «могучий нефритовый жезл», то ли «мир, труд, май!». Кто их, китайцев, разберет. На лестничной площадке за моей спиной захлопнулась дверь.

Белых бабочек в свете одинокой лампочки у подъезда прибавилось. Они садились на лицо и жалили прямо в глаза.

Я поднял капюшон и шагнул в ночь.

По улице Мангазейской мимо сугробов у обочины проносились машины, и свет фар сначала вспыхивал и ударял в лицо, а потом сменялся мягким рубиновым светом.

— Куда? — спросил, притормаживая, водитель старенькой «сузуки».

— На Взлетку.

Машина у него была с левым рулем, и я открыл заднюю дверь, потому что обходить машину поленился. На заднем сиденье, деля его надвое, лежал плюшевый валик.

— Командировочный? — спроси водитель.

— Да.

— Ну и как вам у нас?

— Ничего. Китайцев только много.

— На самом деле их еще больше, — сказал водитель. — Гораздо больше. Просто их не видно. Пока.

— Прячутся?

— Не то чтобы. Просто живут своей жизнью.

Он говорил неторопливо и мягко — хороший, спокойный, уверенный в себе человек. Тут таких полным-полно. Мне и правда здесь понравилось.

Мы проехали занесенный рождественским снегом бревенчатый домик с резными наличниками и светящимися окошками.

Я сказал:

— Красиво.

— Снаружи да, — сказал водитель. — А вы поживите в таком.

Я видел его спину и руки, лежащие на руле. Затылок крепкий, стриженый, небольшие уши плотно прижаты к голове. Лет тридцать пять — сорок. Я присмотрелся. Нет, я его не знал.

В номере было тепло, тут вообще хорошо топили. Я скинул парку и ботинки, снял носки и босиком подошел к окну — в темном небе висели белые тучи, на горизонте чернела зубчатая стена леса. Внизу на развязке сновали туда-сюда машины, снег висел в возникающих и тут же пропадающих столбах света.

Дома, наверное, дождь. И до самого Нового года не будет снега, а будут пустые приморские склоны и рыжая глина, отваливающаяся пластами, и туман, и гудки ревуна, и мокрая, страшная в своей ядовитой зелени трава на газонах.

Я сел к столу и разбудил ноут.

Валька писал, что я его хрен знает как подвел, потому что не в сезон никому больше дачу не сдать, а Зинаида Марковна как раз вызвала дератизаторов и протравила крыс и мышей, которых развелось немерено, и теперь по всей даче наверняка валяются гниющие тушки. Я написал ему, что ключи, как всегда, в ящике под яблоней и что пускай Марковна сама и подбирает тушки. А поскольку я проплатил до конца весны, то теперь могу ездить куда хочу, хоть в Австралию, так что пускай не морочит мне голову. А потом ближе к сезону пускай ищет новых жильцов: желающие снять такую замечательную дачу всегда найдутся.

Потом я написал Левицкой, что по указанному адресу Сметанкин не проживает, но думаю, ей это было уже не важно, имейлы от нее приходили путаные, с ошибками и странными отступлениями. Наверное, ее перевели на морфий, потому что один раз она написала, что Сережа приходил и они очень хорошо поговорили, а то, что он просвечивал, это ничего — он так скрывается от мафии.

Я уже решил усыпить ноут и спуститься вниз пообедать, но на всякий случай еще раз проверил почту, и в ящик свалилось письмо от Васи Тимофеева.

«Брат, — писал Вася Тимофеев, — я, как ты просил, перетер тут кое с кем. Ты был прав, был такой Сметанкин, пацаны говорят, он крутил дела с одним мужиком, они вроде земляки были, в Красноярске вместе ходили в школу, только этот домашний был, а не детдомовец, но они сильно дружили и даже письмо писали министру нашей обороны, чтобы их в армии вместе определили. А потом осели в Чите и начали торговать с китайцами, туда возили армейское барахло, камуфляжку, шинели и всякое такое, а обратно — игровые приставки и всякое такое.

И хорошо поднялись. Сметанкин в Красноярске себе квартиру купил.

Я ж тебе говорю, это был золотой век, человек мог развернуться. Потом все пошло не так.

А в девяносто восьмом на них наехали…»

Я представил себе, как солидный круглоголовый Вася, сгорбившись над столом и нахмурившись, бьет одним толстым пальцем по клавишам.

«То ли они взяли ссуду и вернуть не смогли, то ли чего… Стоп. Давай-ка я сменю дискурс, а то это все равно что бег в мешках. Так вот, в девяносто восьмом их фирма задолжала крупную сумму каким-то хмырям и эти хмыри начали из них выбивать деньги, причем весьма жестко. И Остапенко Борис Миронович, уроженец города Красноярска, в чем был сел в самолет и вышел из него только в Турции. При этом он выгреб из сейфа всю наличку, которую наторговали продавцы на точках (у них уже были точки к тому времени). А Сметанкин остался. Он очень гордился своей квартирой. Что у него все как у людей. Он сам ее отделал от и до, заказывал какую-то невероятную мебель и даже ездил в Москву на дизайнерские выставки.

У него никогда не было своего дома, понимаешь?

На этой квартире его и нашли. Когда соседка заметила, что он уже неделю не выходит, а свет горит. Даже днем. Нашли с ожогами от утюга, все как полагается. Библейские времена, я ж говорю.

Лет через пять Остапенко вернулся в Красноярск. К тому времени всех прежних авторитетов перестреляли, а новым до него не было дела. И тут начинается самое интересное. Какое-то время он живет себе и даже работает в строительной фирме, но еще через пару лет подает в ЗАГС заявление о смене фамилии. А заодно имени-отчества. Чем он мотивировал свое желание, не знаю, но, видимо, подкрепил свои мотивировки очень убедительно, потому что теперь мы имеем не Остапенко Бориса Мироновича, проживающего в городе Красноярске, а Сметанкина Сергея Сергеевича, проживающего там же. Он покупает себе квартиру на Мангазейской и перебирается туда, а старую оставляет жене и дочери. Остальное ты знаешь.

Адрес прежней семьи Остапенко прилагаю».

Я подтвердил получение письма, потом подумал и позвонил в Томск.

— Ну? — сказал родственник.

— Вася, — спросил я, — что ты на самом деле кончал?

— С бабой кончают, — сказал Вася, — я закончил Томский государственный университет. Филологический факультет. А что?

— Да нет. Ничего. А диплом ты по кому писал?

— По Шаламову, — сказал Вася, — ты мне голову не морочь. Завязывай с делами и приезжай хотя бы на недельку. Анька шанежки испечет.

— Приеду, — сказал я. — Обязательно приеду. Спасибо, брат.

Я положил ноут спать и вызвал такси по гостиничному телефону.

Этот подъезд был с кодом, но я проскочил за каким-то человеком с собакой. Благослови бог людей с собаками. Лифт двигался в железной клетке, и огромный противовес ходил туда-сюда.

На седьмом этаже я вышел, позвонил и стал ждать, уставившись в обитую дерматином солидную дверь. Глазок колол искоркой света, значит, дома кто-то есть. Сейчас не девяносто восьмой, когда молчаливый мертвец лежал под модными светильниками в любовно обставленной квартире со связанными обрывком провода черными вздувшимися руками и ждал, пока серьезные люди в униформе взломают двери.

Шаги за дверью были почти неслышными. Так ходят на цыпочках.

— Кто там? — спросил тонкий голос.

Я сказал:

— Это свои. Открой, пожалуйста.

— Не могу, — серьезно сказали за дверью. — Мне мама сказала, нельзя открывать незнакомым. А вдруг ты бандит?

— Я не бандит. Но ты права, не надо. Ты что, одна дома?

— Да. Мама ушла к тете Кате. А я смотрю мультики.

— А папа?

— Папа плавает в море, — объяснили мне из-за двери.

— Тебе сколько лет?

— Скоро восемь. Это много. Но открывать все равно нельзя. Извините, пожалуйста.

— Тебя как зовут?

— Сегодня меня зовут Рапуцнель, — сказали из-за двери. — Ой, Рапунцель. Я опять спуталась.

— Слушай, принцесса, у тебя сестра есть? Старшая.

— Нет. Но мама сказала, скоро будет маленький братик. У тебя есть братик?

— Да, — сказал я.

— А ты знаешь, как они заводятся? Я знаю.

— Они заводятся по-разному, принцесса, — сказал я. — Ладно, я пошел. Знаешь, Рапунцель не очень красивое имя.

— Завтра я буду принцесса Лея, вождь космических повстанцев, — объяснили из-за двери.

— Это гораздо лучше, — сказал я.

Я шел сгорбившись и засунув руки в карманы, потому что так теплее. Страшный черный Енисей лежал по левую руку, над ним стоял плотный, как войлок, слой пара, и редкие огни другого берега едва просвечивали сквозь этот пар. Наверное, так бы мог выглядеть Стикс. Я прошел мимо высоких елей со снежными погонами на плечах, мимо пустого парка…

Рогнеда, сказал я темному небу и темной реке, нашего мира нет. Может, его никогда не было. Слишком много совпадений, слишком много неслучайностей… слишком много игры. Рогнеда, не может быть одного для всех мира, где тебе подсовывают несовпадающие версии происходящего. Где все связаны со всеми. То, что мы видим, — всего лишь собственные наши тени, растущие, укорачивающиеся… сливающиеся, делящиеся…

Если я захочу, чтобы ты была, ты ведь, наверное, будешь?

Здесь, в небесной Агарте, или в небесном Асгарде, что, в общем, одно и то же, нет ни времени, ни пространства, но есть возможность, а значит, есть надежда.

Дорога под проносящимися мимо машинами раскатывалась, как раскатывается под рукой медсестры ослепительный белоснежный бинт, однако сзади каждая волочила за собой долгий кровавый след. Темнота зализывала его, пока он не исчезал совсем.

Я и сам не заметил, как вышел на перекресток двух шумных улиц.

Я поднял голову. Табличка «Улица Вейнбаума» была припорошена снегом. В доме напротив все окна были темными, но одно светилось теплым желтым светом, и там, в этом окне, я видел люстру со множеством хрустальных подвесок, движущиеся тени, двоящиеся, отражающиеся в зеркальной стене: поднятые руки, гладкие блестящие головы, выпрямленные спинки, иногда — балетную, круто выгнутую стопу.

Надеюсь, мама девочки, которая выбрала для себя некрасивое имя Рапунцель, запишет ее в этот класс. Девочки, которые занимаются балетом, вырастают красивыми.

Я встал под козырьком какого-то магазина, где молчаливые манекены в витринах наблюдали за мелко семенящими прохожими печально и снисходительно, вытащил мобилу и, прикрывая ее ладонью от случайного снега, отыскал нужный номер.

— Я ждал вашего звонка, — сказал Иван Боржович Цыдыпов.

Хребет Цаган-Шибэту похож на спящего дракона, который…