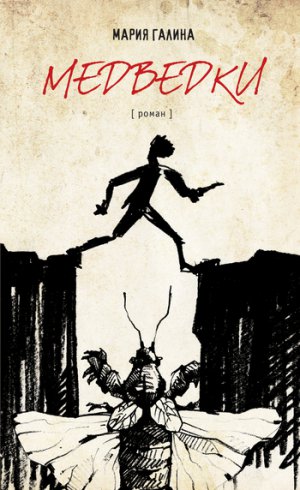

Медведки Галина Мария

— Я вот-вот закончу большой заказ. У меня будет много свободного времени.

— Это плохо, — сказал папа, — человек должен быть занят чем-то. Особенно в твоем возрасте, это самый плодотворный возраст. Я в твоем возрасте… Я там об этом писал, в мемуарах. Жалко, их не опубликуют. Теперь только детективы паршивые печатают. Не опубликуют ведь?

Он с надеждой взглянул на меня.

— Нет, — сказал я, — разве за свой счет.

Может, выкладывать эти его мемуары в Сеть? Но ведь люди в Сети злые. Набегут гоблины, скажут про папу, что он совок, он расстроится. Сам он в Сеть не ходит, но ведь всегда найдется кто-то, кто обрадует… Или он напишет про кого-то, а кто-то узнает себя и обидится. Нет, в Сеть, наверное, не надо.

— Давай. Я наберу, распечатаю и принесу тебе. А ты можешь потом переплести, получится совсем как книжка. Дашь почитать тете Лизе.

— Сейчас, — сказал он, — сейчас…

И, шаркая шлепанцами, заторопился в спальню. Я слышал, как он там шуршит бумагой и что-то роняет на пол. Потом он вновь появился со стопкой бумаги в руках. Бумага была желтоватая, совершенно допотопная. Где он ее взял? Зачем так долго хранил?

— Вот, — сказал он гордо. На подбородке у него был засохший порез. — Я решил начать аб ово, как говорится. С самого детства.

Он держал стопку бумаги на ладонях, словно предлагая дары.

— Очень хорошо.

— Это очень важно — становление человека!

— Да, папа, я понимаю.

Я взял у него листы. Они были ломкие, как яичная скорлупа. Ладно, зайду по дороге в «Формозу», все равно у меня кончилась бумага для принтера.

— Осторожней, — сказал папа, когда я заталкивал пачку бумаги в сумку, — а то помнутся.

Куплю еще и папку, в «Формозе» вроде есть папки, правда без завязочек. А он любит с завязочками.

Папа наблюдал за мной, поджав губы.

— Надеюсь, это пойдет тебе на пользу. Ты хотя бы на моем примере поймешь, что жизнь — это серьезная, ответственная вещь. В ней не место лентяям и махровым бездельникам.

Махровый халат у него протерся на локте. Надо будет присмотреть на вещевом рынке что-нибудь поприличней. Но он вроде любит этот.

— Все-таки это безобразие, что нигде нет ленты для пишущих машинок, — сказал папа.

Несуществующие люди — Ферапонты Алевтиновичи, Авдеи Гордеевичи и Аделаиды Марковичи предлагали нарастить член или купить участок с двадцатью гектарами леса. Спам. Ничего, кроме спама.

Может, написать самому себе? Дорогой Сенечка, как твои дела? Я соскучился. Пиши чаще, не пропадай…

Я немножко побродил по аукционам, но мысли постоянно возвращались к Сметанкину, окруженному толпой призрачных родственников. Ему и правда так легче?

Впрочем, в каком-то смысле искусственные родственники лучше настоящих. Надежнее. Они никогда тебя не бросят. Никогда не обзовут ничтожеством. Не выкинут никаких фортелей.

Пользуйся передышкой, сказал я себе, к зиме подойдут еще заказы. Наверняка подойдут, осень и зима — самое выгодное время, поскольку людей в долгие сумерки тревожит странное томление.

Бумагу я прикупил, а вот в продуктовый сходить поленился. А сейчас проголодался. Осенью всегда хочется есть больше, чем летом, — проверено. Организм так готовится к зимней бескормице, от которой страдают собиратели и охотники. Двадцать тысяч лет нет никакой зимней бескормицы, а он все готовится.

В холодильнике обнаружился высохший кусок полукопченой колбасы и два яйца. Я настрогал колбасу ломтиками и поджарил с луком, а потом выбил туда яйца, осторожно, чтобы не повредить желтки (один, естественно, все же расплылся). Посыпал перцем и сероватой, натянувшей воду солью, но чего-то не хватало — чисто колористически. На желтом хорошо смотрится зеленое: я накинул куртку с капюшоном и вышел в сад нарвать мяты и укропа: единственные съедобные растения, в которых я был уверен.

Дачи стояли пустые, даже стройка на северной стороне стихла, только у соседа Леонида Ильича окно желтело сквозь черные блестящие ветки.

Я запил яичницу чаем, вымакал тарелку корочкой хлеба, а потом убрал со стола.

Достал из сумки папины мемуары.

Он писал аккуратным почерком, но старой пачкающейся шариковой ручкой, и буквы то жирно расплывались, то становились совсем бледными — тогда он нажимал на ручку с такой силой, что царапал бумагу. На каждой странице я различал поверх написанных другие, бесцветные, строки — тень страницы предыдущей.

«Существует старинное народное присловье — где родился, там и пригодился. Действительно, сколь много значит для нас наша „малая родина“ — место, где мы можем припасть к своим „корням“, исцелиться от душевных ран, увидеть родные лица и родные пейзажи. Я, однако, лишен был такого подарка судьбы, который, кажется, должен естественно принадлежать каждому человеку, поскольку рожден был в эвакуации, если так можно выразиться, вдали от дома.

Отец мой, работавший тогда заведующим отделом кадров пищепромкомбината, сумел организовать нашу эвакуацию, уже когда враг подступал к городу, и вместе с сотрудниками учреждения и ценным оборудованием вывез и свою жену, мою беременную мать, и семнадцатилетнюю Сонечку…»

Наверное, надо поправить на «мать, беременную мной». Или так обойдется?

Дед Яков, выходит, воспользовался служебным положением — вывез семью. Или так тогда вообще практиковалось? Надо бы почитать чьи-то настоящие мемуары. В смысле, опубликованные. Но где гарантия, что и там автор не врет?

«На новом месте в далекой Сибири нас ожидало нелегкое испытание — общежитие, в котором поселили сотрудников и членов их семей, практически не отапливалось и находилось в ужасном состоянии, представляя из себя, в сущности, сырой барак. Однако судьба оказалась к нам благосклонна — нам удалось связаться со своей родней и перебраться к ней. В тесноте, как говорится, не в обиде — мы боролись с бытовыми трудностями как одна дружная семья. В противном случае, возможно, мне, позднему ребенку немолодых родителей, пришлось бы разделить участь тех новорожденных, которые погибли, не выдержав суровых условий голода, холода и инфекционных заболеваний, которые тогда наряду с войной составили истинное народное бедствие».

Я набивал текст механически, но мимолетно подумал, может, все-таки немножко его отредактировать? Два раза «которые» в одном предложении — это нехорошо. С другой стороны — кто его будет читать? Тетя Лиза?

«Мой отец, который к тому времени был далеко не молод, был в числе тех, кто был призван Правительством поднять практически с нуля производство антисептиков на местной фабрике, — таким образом он внес свой вклад в Победу, хотя непосредственно не принимал участия в боях за Родину. Нынешним молодым поколениям, которые ни в чем не испытывают нужду, трудно понять, что значили в то время для фронта и тыла такие, например, препараты, как сульфаниломид или мазь Вишневского, которые в то время, до изобретения антибиотиков, были настоящей „панацеей“…»

Я машинально переправил «сульфаниломид» на «сульфаниламид», а лишние кавычки убирать не стал, папа наверняка будет возражать. Кавычки для него — что-то вроде частокола, за которым прячется его литературная робость.

Еще я отметил, что мой папа стесняется того, что его папа не воевал. Наверное, в детстве, особенно в школе, где принято было гордиться воевавшими родственниками, он чувствовал себя ущербным.

«В пять лет я, если так можно выразиться, „вернулся на родину“, которую покинул в материнской утробе».

Опять «которую»… Но что-то в этой фразе есть.

Что папа читал в детстве? Кто был его кумиром? В какую книжку он бы вписался? Куда мне пришлось бы его вставить?

Что-то такое, с путешествиями и приключениями? Никакой подростковой любви, никакого секса, только путешествия и приключения? Война? Тайная война? Папа — разведчик, что-то вроде Штирлица, боец невидимого фронта? Майор Пронин, разоблачающий шпиона? Скорее, последнее — не майор Пронин, его юный добровольный помощник, который по поручению старшего товарища следит за подозрительным человеком, который… тьфу ты, типично папин стиль. Значит, я на верном пути.

Он, похоже, хотел принести пользу Родине — кортик, бронзовая птица, сын полка… Хотел совершить подвиг — пускай незаметный, пускай тайный, чтобы об этом знал только он и несколько избранных. Ему бы хватило.

А я-то удивлялся, почему папа никогда не диссидентствовал. Так, поругивал начальство и правительство, но даже самиздат домой не таскал.

«Навсегда запомнил наше возвращение домой — мама, сойдя на станции за кипятком, чуть не отстала от поезда, и это было для меня, совсем еще маленького, серьезным потрясением…»

Почему он позволил себе так быстро состариться? Почему так и не освоил компьютер? Многие его сверстники освоили.

Сидел бы сейчас папа в «Живом Журнале». Или в «Одноклассниках». Ругал бы нынешние власти.

Все лучше, чем говорящие головы.

Он писал крупным почерком, как обычно пишут плохо видящие люди, и я управился быстрее, чем ожидал. Впрочем, он продвинулся недалеко: только до того торжественного момента, когда его принимали в пионеры.

Интересно, что он напишет о смерти Сталина? Он же был уже подростком, тинейджером, должен помнить, как по радио объявляли и люди плакали.

Я распечатал текст четырнадцатым кеглем, чтобы ему было удобнее читать. Все равно оказалось совсем немного — пятнадцать страниц.

Сложил в папку (я купил ему хорошую черную папку, правда без завязок), папку положил в сумку — чтобы не забыть. И услышал за спиной шорох.

Я прекратил копаться в сумке и обернулся.

Звуки, понятное дело, тут же стихли.

На подоконнике лежал гладкий плоский камень, который я принес с моря, так что я взял камень, который удобно лег в руку (тьфу ты, опять «который»!), и на цыпочках боком двинулся в обход комнаты.

Шорох вроде слышался со стороны диванчика — я свободной рукой ухватил диван за спинку и рывком подвинул его. Понятное дело, там ничего не было, никакой горки трухи и опилок. И норы тоже не было.

Когда-нибудь они нас завоюют, потому что они умнее нас.

Заиграл Морриконе. И одновременно раздался звонок в дверь.

В сутках двадцать четыре часа. Ладно, восемь сбрасываем на ночь. Остается шестнадцать. В часе шестьдесят минут. Умножаем на шестнадцать. Сколько это будет? Тем не менее телефон звонит именно в ту минуту, когда надо срочно делать что-то еще. Если есть какой-то небесный диспетчер, у него дурацкое чувство юмора.

В дверях стоял сосед Леонид Ильич.

Я сказал «здрасте», но он посмотрел на меня странно, и я сообразил, что по-прежнему сжимаю в руке камень.

Телефон надрывался.

— Сейчас, — сказал я, положил камень на стол и стал рыться в карманах куртки. Телефон, оказывается, был в наружном кармане сумки. Не помню, чтобы я его туда клал.

— Я нашел прадедушку, — сказал Сметанкин, — того, который в Тибет.

— Отлично.

— Искал и нашел. Все как вы сказали.

— Отлично, — повторил я, — давайте завтра, а? В одиннадцать вас устроит?

— А пораньше нельзя? — раздраженно спросил Сметанкин. Ему не терпелось показать прадедушку.

— Хорошо, — сказал я покорно, — в десять.

Надо будет поставить будильник.

— Извините, — сказал я Леониду Ильичу, — это по работе.

— Я вижу. — Он покосился на камень. — Я вам не помешал?

В руках у него был пластиковый пакет в полосочку, в такие паковали продукты в мини-маркете за углом.

— Нет, — сказал я, — нет, что вы. Мне показалось, крыса. Я и… Что делать, если крыса?

— Завести кошку. Тут много бесхозных кошек. На дачах после сезона всегда много кошек… Просто выйдите и скажите «кис-кис-кис». Она будет стараться, они всегда стараются, приблудные.

— Я тут временно, — сказал я честно, — куда ее потом?

— Мы все на этой земле временно. Ну не хотите кошку, вызовите крысоловов. Дератизаторов.

— Чтобы у меня по всему дому валялась ядовитая приманка?

— Это специальный яд, — пояснил он, — только для крыс. Вроде бы у них нарушается свертываемость крови. Они умирают от внутреннего кровотечения.

Я представил крысу в своей норе, умирающую от внутреннего кровотечения.

— Может, просто показалось.

— Не буду вас отвлекать, — он стал рыться в пакете, — но поскольку я ваш должник… сначала я хотел купить гномика. Такого же. Но потом решил, что лучше пусть будут просто свечи. Тем более гномика все равно не было. Были медвежата.

— Не стоило беспокоиться, — сказал я.

— Что вы, какое беспокойство.

Свечи были витые, нарядные, каждая упакована в целлофан.

— Производство свечей, — сказал я, — похоже, процветает.

— Ностальгия, — он пожал плечами, — атавизм. Огонь сделал человека человеком. А электричество появилось всего полтора века назад. Что такое полтора века в сравнении с историей цивилизации? Знаете, что чаще всего попадается на раскопах?

— Мусорные кучи.

— И еще кострища. Собственно, мусорные кучи, кострища и могильники и составляют память человечества. И радость археолога.

— А вы чем занимаетесь, — спросил я, чтобы проявить интерес, — кострищами или мусорными кучами?

Получилось немножко неловко. Он мне нравился, а если человек мне нравится, я чувствую себя скованно. И от напряжения бываю бестактен.

— Кострищами, — сказал он, — в своем роде. Кострами веры. Пожарами духа. Еще один неотъемлемый спутник человечества, да?

— Храмы?

— Да. Храмы. Святилища. Здесь были странные верования, вы знаете? Они поклонялись Гекате. Страшной змееногой богине. Святилища, алтари. Изображения на ритонах. Жертвенники. Ей и ее сыну.

— Сыну? Я не помню, чтобы у нее были дети. В смысле, которым поклонялись.

— Один был. — Ему было интересно рассказывать о своей работе. А я о своей не мог никому рассказать. — Вы в жизни не угадаете, как его звали.

— Как? — спросил я равнодушно.

— Ахилл.

— Ахилл вроде сын Фетиды и Пелея, нет? Мирмидонянин.

— С вами приятно разговаривать, — сказал он, — теперь мало кто способен с первой попытки выговорить слово «мирмидонянин». Не говоря уже о том, что мало кто это слово вообще знает.

— Как же не знать? Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына. Он бесился, потому что военной добычей его обделили при дележке. В частности бабой. Вообще неприятный тип. Но сын Пелея, там точно сказано.

— Это позднейшая трансформация образа. Очеловечивание. Вы ведь Хоммеля не читали, нет? Захарову?

— Нет, — честно сказал я.

— Ахилл на самом деле был сыном Гекаты и богом мертвых. Да еще с морскими функциями. Ему поклонялись приморские поселения. А если учесть, что тогда почти все поселения были приморские… Старались задобрить, приносили в жертву девственниц. Особенно царской крови. Царской — это высший шик. Помните Андромеду, нубийскую принцессу? И кому ее отдали? Страшное божество, скорее всего вообще не антропоморфное.

— Чудовище?

— Да. Чудовище, выходящее из моря.

— Почти Ктулху, — сказал я.

— Кто?

— Ктулху, ну, Древний…

— А! Интернет-фольклор? Нет, этот настоящий. То есть настоящий древний. Здесь неподалеку располагался вход в Аид, ну это вы знаете. Одиссей плавал сюда, специально чтобы спуститься в Аид. А ключ от входа был у Гекаты. Она его выпускала, своего сына, а потом, когда нагуляется, звала обратно.

— Хорошо, что она больше так не делает.

— Кто вам сказал? Все эти морские змеи… Здесь еще тридцать лет назад регистрировались наблюдения морских змеев, знаете? А если это он? Выплывал, искал своих адептов… возможно, помнил, что когда-то ему приносили жертву!

Может, предложить ему чаю? Но тогда он спросит — а почему я не пью чаю. Неловко получится.

— Вы говорите так, как будто он на самом деле существует.

— Реальность — странная штука. То, что порождено нашим воображением, — оно ведь не исчезает. Продолжает функционировать само по себе. Сейчас вот как раз время Гекаты.

— В смысле? Калиюга?

— Нет, просто полнолуние. Новолуние — время Ахилла. Полнолуние — время Гекаты.

Если я не предложу ему чаю, он уйдет. И я смогу наконец отдохнуть.

— Вот. Слышите?

— Что? — удивился он.

— Вроде опять шуршит кто-то.

— Не слышу, — сказал он честно, — но я вообще стал хуже слышать. Я, наверное, пойду. — Он улыбнулся, и я подумал, что, может, он и псих, но симпатичный. — Вы знаете… я все хотел спросить — вам тут не одиноко?

— Нет, что вы!

— Жена не любит дачу. Сыро и поговорить не с кем. И магазинов приличных нет. А я люблю. Мне тут всегда хорошо работается. Но вы ведь молодой человек…

— Что с того? Я устаю от людей. Их слишком много.

— Ну не скажите. Настоящих людей мало.

— В каком смысле настоящих? В смысле хороших?

— Во всех смыслах. Что-то я совсем разболтался. Вы знаете что? Вы заходите. Просто так, ни с того ни с сего. Здесь и правда иногда бывает одиноко.

— Спасибо, — сказал я, — обязательно зайду.

— Только не в полнолуние, — обернулся он с крыльца.

Невидимые ремонтники уже побелили потолок, а в кухне вместо пола застывало ровное озеро цемента. Странно, что он не съехал никуда на время ремонта, — вполне мог бы снять квартиру с обстановкой на месяц-другой или номер в гостинице. Впрочем, может, и снял, откуда я знаю? Может, у него тут что-то вроде оперативного пункта, а живет он совсем в другом месте.

— С папиными предками мы разобрались.

Я уселся на диван, который он не слишком постарался застелить газетами, — наверное, предполагает сразу после ремонта выкинуть. На джинсах останутся следы побелки, но это ничего.

— Теперь давайте займемся мамиными.

Оставался щекотливый вопрос касательно собственно папы — я предвидел возникновение самых разнообразных проблем, когда дело дойдет до родителей, но их я решил оставить на потом.

— Просмотрели фотографии?

Он кивнул. Мне показалось, что он изменился. Стал молчаливее, скупее на жесты. Уверенней.

— Подобрали себе родню?

— Кое-кого. — Он ладонью подвинул ко мне стопку фотографий.

— Ну-ну, — сказал я, как доктор, осматривающий капризного больного, — что тут у нас…

Сплошные персонажи «Тихого Дона». Надо же!

Он напряженно всматривался мне в лицо, словно я Властелин Времени и под моей рукой они вот-вот оживут.

— Значит, мама у нас по крови донская казачка?

— Годится? — с тревогой спросил он.

— Почему нет. Это же ваши родичи. Давайте думать, как они в Сибири оказались.

— Сослали, — с готовностью предположил он, — во время раскулачивания.

— Давайте не будем чересчур отягощать семейную историю. В Сибирь казаки еще при Иване Грозном переселялись. Осваивать фронтир.

С фотографии на меня смотрели крепкие сильные люди, у женщины косы перекинуты на грудь, у мужчины закручены усы. Трое детей выстроились по росту на переднем плане.

— Вот эти мне особенно понравились, — сказал Сметанкин.

Я перевернул фотографию. На обороте выцветшими чернилами, аккуратными буквами, где жирные линии сменялись тонкими, волосяными, было выведено:

«Тимофеевы, Тобольск, 1924».

— Отлично. Значит, это мамина родня. А вот эта, видите, сбоку стоит, — это ваша бабушка.

— Совсем еще маленькая, — сказал Сметанкин и задумчиво погладил фотографию рукой.

Мне стало неловко, словно я нечаянно подсмотрел интимное, я поднялся с дивана и прошелся по комнате. Сеялся мелкий дождь, тополь брезгливо тряс листвой, женщин у бювета не было.

— И еще мне вот эти нравятся, — сказал Сметанкин. Он явно вошел во вкус.

Я вернулся и снова уселся на диван, предварительно смахнув ладонью следы побелки.

Эта фотография блестела глянцем, в нижнем ее фестончатом уголке белела надпись «Евпатория-1953». На фоне раскидистых пальм и каких-то явно курортного вида белых строений молодая женщина, полная, черноволосая, обнимала хмурую загорелую тонконогую девочку.

— Ваша мама?

— Да, — сказал Сметанкин и сглотнул, — мама.

Он отвернулся к окну — в глазах отразилось серое небо, и казалось, в них нет зрачков.

— Жаль, не Тимофеевы. Они Доброхотовы. Видите, на обороте.

На обороте было целое письмо.

«Дорогой Коленька! У нас все в порядке. Мы прекрасно устроились. Лялечка купается каждый день. Столовая хорошая, рядом парк, ходим на экскурсии и процедуры, скучаем. Тут хорошо, но мы считаем дни, потому что соскучились по тебе и маме. Твои Саша и Лялечка».

Еще там был адрес:

«Новокузнецк, ул. Ленина, д. 8, кв. 21, Доброхотову Н. П.».

Обратным адресом стоял Главпочтамт, г. Евпатория.

— Ну так ведь она замуж вышла, ваша бабушка. Сменила фамилию. Он из семьи сельских священников. Вот они как раз и были сосланы в Сибирь. Как чуждые элементы. Там он прижился, познакомился с вашей бабушкой. Бухгалтер, инвалид войны, умер в пятьдесят девятом. Так что вашей мамы девичья фамилия Доброхотова.

— Это хорошо, — согласился он, — а почему Новокузнецк?

— А вы хотите устойчивого семейного гнезда? Ничего не выйдет, уж такое было время. Не было устойчивых гнезд. Давайте лучше дедушку Доброхотова поищем. Вот этот устраивает?

Крохотная бледная карточка была отклеена с пропуска или военного билета, не знаю — молодой человек в пилотке, худая шея, уши торчат.

— Вполне, — сказал он задумчиво — дедушка Николай Доброхотов. Вполне. Кстати…

Он нагнулся к груде сложенных в углу вещей.

— Смотрите, что я нашел! Разбирал антресоли и нашел.

Такие альбомы для фотографий выпускали в начале пятидесятых. С коленкоровой серой обложкой, серыми картонными страницами с прорезными полулунами… В углу обложки тисненая арка ВДНХ.

— Если есть фотографии, должен быть и альбом, правда?

Я перелистал твердые страницы. Он уже разместил туда предполагаемую прабабушку и еще какого-то типа, худощавого, явно штатского, верхом на лошади, за плечами ружье.

— Вот он, прадедушка, — пояснил он, тыча крепким пальцем в фотографию, — неродной, тот, что ходил в Тибет. Все, как вы говорили. С этими старыми фотографиями всегда так. Думаешь, их нет, а они есть.

Интересно, альбом, когда он нашел его на антресолях, был пуст? И если там фотографии были, куда он их дел?

У прежней хозяйки квартиры наверняка было прошлое, ее собственное, незаемное, и она имела на него полное право — в отличие от Сметанкина, с таким азартом присваивавшего себе чужие судьбы. Впрочем, бесхозные — иначе не стояли бы бок о бок в коробке из-под обуви.

Сметанкин держал на коленях альбом словно нежданно обретенную драгоценность. Так и вцепился в него.

А ведь теперь предстояло самое неприятное. Все-таки он остался сиротой, этого из его биографии не выкинешь. Значит, когда он был совсем маленьким, предположительно лет пяти, что-то страшное случилось с его родителями. Но Сметанкин, против моих ожиданий, вовсе не расстроился.

— Ну, главное, что были. Если их вообще не знаешь, то плохо. А если они были и любили тебя, просто попали в автокатастрофу, то грустно, конечно, жалко их… Но все равно как-то спокойнее. Камень с души.

Он повернулся ко мне и, к моему ужасу, начал трясти мне руку:

— Мне говорили, что вы классный. Я не верил. Не думал, что настолько классный.

— Скажите, — спросил я, осторожно, чтобы не обидеть его, высвобождая ладонь, — а вас не смущает, что все-таки пробелы есть… Чего-то мы не знаем, деталей никаких, в сущности, не знаем… Ваш дед ведь воевал где-то. В каких частях, на каком фронте?

— Что вы, — он пожал плечами, — никто не помнит подробностей о своей родне. Так, кое-что. А дед артиллеристом был. Училище артиллерийское кончил и сразу на фронт. А… с родителями сейчас работать будем?

Я прислушался к себе.

В окно шуршал дождь.

Хотелось оказаться дома. Немедленно. Закрыть глаза и открыть их уже дома.

— Завтра, — сказал я. — Вы пока с этими освойтесь.

— Да я уж освоился, — ответил Сметанкин.

У Сметанкина хорошие предки. Жизнеспособные, сильные.

А у меня так себе. Потому что настоящие.

«В школе с первого класса я пользовался неизменным уважением сверстников. Хотя часто был вынужден пропускать занятия по болезни: видимо, сказалось нелегкое путешествие в эвакуацию в утробе матери (ага, это прекрасное старомодное выражение папе тоже понравилось!), однако я наверстывал упущенное дома, самостоятельно, и не раз оказывал помощь своим менее знающим товарищам. Учителя любили меня и ставили в пример».

Бедный папа, его же наверняка били. Он был выскочка и всезнайка, таких терпеть не могут.

Похоже, у него тоже были проблемы с социализацией. Но он ни за что в этом не сознается. Неудивительно, что он не был диссидентом. И стилягой. Не лабал на саксе. Ему хотелось не вырваться из социума, а встроиться в социум. И чтобы его уважали и любили коллеги. Ценили за надежность, за здравый смысл, за ум, за организационную жилку. Может, его так охотно отпустили на пенсию потому, что недолюбливали за твердолобость и высокомерие? За настырность, за негибкость, за неумение ладить с заказчиками и начальством?

«К тому же я пользовался заслуженной любовью сверстников за умение живо и ярко пересказывать сюжеты прочитанных книжек. Дело в том, что, вынужденно пребывая дома, я пристрастился к чтению и буквально за один день мог „проглотить“ „Трех мушкетеров“ или „Бронзовую птицу“. На переменках я собирал вокруг себя слушателей, и даже второгодники, которые были „грозой“ школы и нередко поколачивали остальных, с увлечением слушали мои рассказы. Бывало, я „поправлял“ классиков и современников, додумывая особенно яркие и интересные эпизоды, которые были бы близки и понятны моим слушателям, например вводя в действие директора нашей средней школы номер сто один по прозвищу „Атый-батый“, одновременно выполнявшего обязанности военрука, которого неизменно постигал несчастливый конец, всякий раз разный, однако каждый раз плачевный. Один раз, как я помню, я вывел его в образе американского шпиона, заброшенного сюда на подводной лодке, тайно причалившей к нашим берегам, и разоблаченного находчивыми учениками. Нет нужды рассказывать, с каким восторгом приняли мой рассказ недолюбливавшие строгого отставника одноклассники, однако история эта каким-то образом дошла до самого директора. Мне первый и последний раз в жизни поставили „единицу“ за поведение. За этим последовало суровое наказание дома, и увлекательные собрания во дворе школы за дровяным сараем, в котором хранили уголь, пришлось прекратить».

Я вздохнул и отложил папины мемуары.