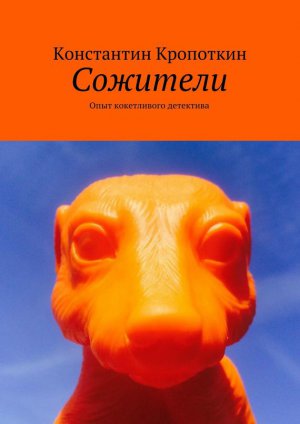

Сожители. Опыт кокетливого детектива Кропоткин Константин

– У нас нет никаких дел, в том и дело, что дел нет никаких, – он заговорил бурно, быстро, сбивчиво, и локоны, опадая, завились по блестящему лбу, – Она не подходит к телефону, не отвечает на мои письма. Я просил ее, умолял, даже угрожал.

– Это вы зря. С ней надо по любви.

– Но что мне делать? В конце-концов у меня тоже есть гордость. Я понимаю, что очень виноват перед ней, но….

– Кто виноват? Вы? – я прыснул, – Не смешите мои тапки! Это вы устроили балаган в доме у ваших родителей? Это вы несли всякую чушь, чуть старика-князя до кондрашки не довели?!

– Это я виноват, – упрямо повторил он, – Я не подготовил ее должным образом, я не стал ей опорой нужную минуту. Она испытывала душевный дискомфорт. Мой отец – очень тяжелый человек. Скажите, она говорит что-нибудь обо мне? Хоть что-нибудь? Скажите! Вы же ее брат, вы должны знать.

– Никакой я ей не брат. Манечка – клиническая врунья. Она меня тогда для поддержки прихватила. Боялась очень. И вообще…

– Что – «вообще»? – голос его дрогнул. Он уловил кое-что, о чем говорить я не хотел, но и скрыть, видимо, не получалось.

Нет-нет-нет. Я не стану ему рассказывать. Я не хочу. Нет-нет-нет!

– Я вас сейчас кое о чем спрошу, но вы только не смейтесь. Хорошо?

– Хорошо.

– И не обижайтесь тоже. Договорились?

– Договорились, – он снова нацепил холодность, но я уже знал, что за фасадом каменным волнуется, плещет, бьется душевная жижица.

– Вы же сейчас за мной пошли не ради меня. Точно?

– Я вас не понимаю.

– Ну, не потому что…, ну, как бы это получше сказать, – я сделал рукой жест, будто обмахиваюсь веером. Я не знал, как на пальцах показывают мужеложцев. Сам им был, а как показывают – не имел ни малейшего представления. У Марка бы лучше получилось.

Лицо Ашота потемнело.

– Я вас просил не сердиться. Я не в том смысле, что я вам интересен, может быть вам какая-то информация нужна про это дело. Хотя, конечно, зачем вам моя информация, вы в интернете все прочитать можете, – я чувствовал, как лицо мое постепенно затягивает отвратительный розовый лишай.

Краснею я всегда пятнами.

Он воздел руки к потолку.

– Что же мне теперь? Ходить, как горилла? Надеть эти жуткие сандалии с носками? Майку с лямками? Что мне сделать, чтобы доказать ей, что я – мужчина?!

– Пива бутылку в одну руку, и дамскую сумочку в другую. Теперь мужественность такая, – сказал я, вспомнив вялотекущие потоки парочек на Арбате.

– Разве ж моя вина в том, что я не могу так? Мне претит.

Ему претит. Экий неженка.

– Можно и еще проще, – сказал я, – Трахнули бы девушку, сделали бы ей апофиёз.

Он вскочил, распугивая проходящих мимо.

– Я не хочу трахаться?! – закричал он, рванув себя за ворот, выпрастывая шею из дурацкого платка, – Я хочу любви, нежности, слияния душ и тел. Как я могу предложить женщине, которую люблю, просто потрахаться? Как?

Молча, чуть было не сказал я.

– Я в отчаянии, – он снова сел на скамейку и закрыл руками лицо, на безымянном пальце его задорно мигнул перстень, – Я просто в отчании.

Уходя, завыл поезд.

– Ни с кем мне не было так хорошо, так свободно, как с ней, – отняв руки от лица, сказал он, – Она была для меня как глоток свежего воздуха. Вы не понимаете! – Ашот поднял ко мне лицо.

– Исусе Христе, – я не удержался от вздоха, – И любовь ваша была так сильна, что вы боялись оскорбить ее лишним прикосновением.

Он смотрел и смотрел, ничего не говоря, переливаясь только душевным своим существом. Перламутром сделались его светлые глаза, подернулись сложного цвета пеленой. У меня мурашки побежали по коже, и если не любовь, то что это?

Что?

– Слушайте, вы в каком веке родились? – сказал я, – Так сейчас любить уже не модно. Не носят так любовь. И вообще.

– Но я же люблю. Я же человек. Живой человек из плоти и крови! Вот же я! – он развел руки.

Ашот был очень искусственный в своей любви, он выглядел подделкой, выговаривая свои чувства вот так, да еще нарядившись таким образом. Он казался актером погорелого театра. Но мало ли что кому-то могло показаться? Себя-то он со стороны не видит.

– Бедный вы, бедный, – сказал я, – А к вам, наверное, с юных лет мужчинки клеятся.

– Не знаю. Меня это не интересует.

– Да-да, вы живете в своей прекрасной башне из слоновой кости, и нет вам дела до остальных.

Он застыл.

Замер и я, чувствуя себя, как на похоронах – гроб можно бы свезти и прямиком в могилу, землей закидать, да и дело с концом, но нет же, и в церкви панихида, и оркестр траурный по дороге, и бесконечные выспренные речи – как хорош был мертвец, как мил и светел….

– Можно я домой пойду? – сказал я.

Он пожал плечами.

– Я не знаю, чем могу быть вам полезен. Извините.

На меня он больше не смотрел и – славатехосподи! – за руку брать больше не пытался. Он глядел впереди себя, он ничего не видел, он говорил, как во сне.

– Но мы же встретились. В большом городе. Это же не может быть случайностью. В тот миг, когда я подумал о ней. Об искристом смехе ее волос.

Смех волос – это он так кудряшки Манечкины обозвал.

– Может, она последний в моей жизни шанс, может, только с нею я смогу быть счастлив…, – Ашот сделал глубокий вдох, – Прошу вас. Молю. Скажите ей. Если она хочет видеть меня, если в сердце ее еще есть для меня место…, – его голос перекрыл вой поезда.

– Думаете, сработает? – сидя на кухне и нервно попивая чай, спросил я.

Телефон я благоразумно выключил, чтоб не звонила и воплями «тыгдескотинаятебякоторыйчасжду» не портила толстуха торжественность момента. Я посмотрел на часы на стене. Было как раз то самое время. В этот самый час – там, где-то в центре….

– Как-то очень уж просто, – наморщил нос Марк.

– А ты что думаешь? – я посмотрел на Кирыча.

– Не знаю. Я же не специалист, – он пил чай, никаких эмоций не выказывая.

– И я не специалист. В этом деле не бывает специалистов, потому что влюбленый – это не профессия. Это невроз. А неврозы надо лечить.

– И для этого ты хочешь, чтобы он пошел и опозорился, – сказал Марк.

– С какой поры любовь – это позор? – я с грохотом отодвинул от себя чашку, расплескивая по столу чай, – Что позорного в любви? Вы совсем с ума посходили. Совать друг в друга можно, а любить нельзя. А почему? Почему человек не может просто любить, просто страдать?!

– Я не хочу страдать, – сказал Марк. Кирыч, поглядев на него, приложил к губам палец.

Я пыхал и плевался огнем, я был накачан жгучими эмоциями до самого верху.

– Мы позерствуем вечно, чего-то наигрываем, изображаем и думаем, что все живут также, будто по минному полю ходят – только этой дорожкой идти надо, и никакой другой, иначе разорвет в клочья. Да, и пускай разорвет! Боже! – я вскочил; хорошо хоть у меня хватило вкуса не воздеть руки к потолку, – Для того мы, в конце-концов, и живем, чтоб разрывало нас, корежило!

– А сам над ним смеялся. Обзывал, – сказал Марк, – Говорил, что он – кукла….

– Кто-то таким родился, а кого-то жизнь довела, – я зло посмотрел на Марка.

– А почему возле метро? Лучше бы у памятника какого-нибудь, – сказал Кирыч, вспомнив, видимо, нашу с ним давнюю встречу на бульваре.

– Так надо, – сказал я, – Он вышел из подземелья. К свету.

Кирыч кивнул.

– Ага, красиво.

– Красивый, – эхом подхватил Марк, воображая, должно быть, что это он, а не Манечка стоит сейчас возле метро; это к нему, а не к ней, распахнув руки, как крылья, бежит красавец-мужчина – спешит, чтобы сказать слова любви, прямые, честные….

Приди-любимый-обними

– Я так сильно его хотела, что когда получила, даже не обрадовалась, – сказала Манечка.

Мы стояли в душном почтовом отделении и, покрываясь потом, ждали, когда подойдет наша очередь отдать посылку.

– В каком смысле ты его получила? – я знал, что она знала, что я знаю, но все же вопросы задавал, зная и то, что в любовных историях важны не столько сами истории, сколько лирические волны, которые разбегаются от них во все стороны.

От меня, к тому же, многого и не требовалось – я должен был задавать простые вопросы и быть готовым к тому, что ответы будут неслыханно сложны, многословны, узористы. Манечка – большая мастерица плести замысловатые косички, собирая воедино буквально все, что под руку попадет – так талантливые ювелиры способны собрать ожерелье из черепков, бусинок и дохлых мушек, а выглядеть оно будет, словно преисполненное природного, нерукотворного благородства.

Да, Манечка могла скрутить вместе самые разные мысли. Вот, и сейчас, готовясь к акции «на выход», собираясь отдать посылку, упрятанную пока в ее объемистую торбу, она раздумывала вслух над действием совершенно противоположным.

Толстуха заполучила своего кавказского князя.

– …не ты ли совсем недавно сказала Ашоту, чтобы он шел вон? – сказал я.

Манечка фыркнула.

– Ни черта ты не понимаешь в женской душе. Если девушка очень активно мужчину выгоняет, то в переводе на мужской это означает – приди-любимый-обними, – она подтолкнула ногой свою раздутую торбу.

Наша очередь медленно, но приближалась.

– Уже, поди, и вещи в княжеский дом переправляешь, – я посмотрел на сумку, – Княгиня-мать, надеюсь, пообещала тебе свою брильянтовую диадему на свадебку? А кабриолет на рождение внука князь-отец посулил? – спина высокой женщины в деловом костюме, стоявшей впереди нас, затряслась, чем меня только раззадорила.

За что я люблю Москву, так это за возможность устроить цирк в любом месте. Вернее, цирк тебя сам настигнет – хочешь ты того или нет.

– Ты лучше спроси, как у нас с ним все случилось, не видишь девушка сгорает от нетерпения, – сказала Манечка.

И не только девушка, подумал я, вон, и тетушки мощной наружности уже активно подслушивают.

– Только учти, – сказала Манечка, – я материться буду, как сапожник. Без мата неинтересно.

– Уж как-нибудь переживу, – пообещал я.

– Так вот, – начала она с азартом, – Когда ты, сволочь, меня возле метро бросил….

– Я тебе эсэмэс прислал, что не успеваю….

– Неважно. Когда ты меня бросил, я стояла там, как дура, совершенно недолго. Смотрю – ба! – идет он, Ашотик ненаглядный, такой-сякой-немазанный. Очами блестит – приглашает погулять. Я говорю, «а чего? ну пойдем». И пошли – сначала по магазинам. Жара-духота, а я все пру, думаю, а хер тебе, раз пришел, так получай.

– Не хер, а хуй, – поправил я, – Ты материться обещала.

– Не хуй, а похуй, – сказала Манечка, – А потом мы зашли в кафе воды попить. Я ему говорю, я же не прошу предать родину, я хочу только туфли. Обычные туфли. С ремешками, блядь, говорю. Почему во всем городе ни один хуй не продает туфли для девушки полной красоты и полуденной зрелости? – пустилась в росказни Манечка, а я попытался представить себе эту картину.

В общем, было, наверное, так.

Одним жарким днем в кафе зашел писаный красавец Ашот, влюбленный в эксцентричную тетку, как голодная кошка в чашку сметаны. А с ним была означенная тетка, которой еще только предстояло отведать своей сметаны. Пока она только фырчала и выпускала когти по поводу и без.

– Тебе кофе или чаю? – спросил Ашот, усевшись с Манечкой за стол, который был поближе к окну-витрине.

– Мне туфли. Нормальные туфли. И еще сладкого ликеру с водой. Воды исландского айсберга, пожалуйста. Ну, что ты смотришь? Ну, скажи! Чего ты пялишься? Думаешь, я не вижу, как ты смотришь?

– А как я смотрю? – сказал Ашот. Реакцию князя на это хамство я восстановить не в силах – откуда мне знать, как ведут себя южные аристократы, когда девушки их мечты ругаются матом.

– Ты спал с женщинами? – спросила Манечка, получив от официанта боксерской внешности свой ликер в рюмочке и стакан воды (скорей всего, из-под крана).

– Да, конечно, – сказал Ашот.

– Ничего не конечно, – сказала Манечка, закинув в себя алкоголь, затем подождав немного, чтобы тепло добралось до нужного места, – Давай, я догадаюсь. Она была большая и белая. Да? Какая она была?

– Не знаю… ну… у нее были груди, – помедлив, сообщил Ашот.

– И жопа, да?

– Была, да.

– Огромная жопа. Такая огромная, что ты не мог ее обхватить двумя руками.

– Почему?

– Потому что тебе было года три, а баба была твоей гувернанткой. По кличке, например, мамзель Жевупри. У меня очень большая жопа?

– У тебя красивая жопа. Выходи за меня замуж.

– Зачем? – спросила она, едва успев спрятать изумление.

– Нас судьба свела. Как в сказке.

А судьбу «Ильей» звали, мысленно загордился я, слушая манечкину болтовню.

– И что ты будешь со мной делать? – спросила Манечка.

– Жить. Любить. Не знаю.

Манечка-то, может, и повалилась мысленно, но боевой стойки не утратила.

– Ага, будешь кормить, как корову на убой. Чтоб жопа была, как Джомолунгма. А я – хочу тебе сообщить – мучное теперь не ем. Эй! – Манечка обратилась к официанту, стоявшему в углу зала, – Этот красавчик хочет меня выебать!

– Погоди, – вмешался я в рассказ Манечки, – А в кафе точно больше никого не было?

– Ну, в зале нас трое было, а кто там на задах пасется, понятия не имею, – эта деталь толстухе была неинтересна, она спешила перейти к главному, – Я крикнула мордовороту, а ответа ноль – хоть с той стороны, хоть с этой. Удивительно, как быстро меняются времена. Раньше если в общественном месте слово «писька» скажешь, тебе руки тут же заломят и поволокут в участок твой моральный облик изучать. А теперь хоть на мате разговаривай – ноль внимания. Ужас. «Блядь», – говорю, а дальше опять про туфли.

Затем Манечка описала и фасон желаемой обуви, и цвет, и из каких материалов она должна состоять.

– Блядь, – кричала она на все пустынное кафе, – ну, где в этом городе купить нормальные туфли? Чтоб не для цирка, а для жизни…. Молодой человек, да, вы, с ушами-варениками, – это она к официанту опять обратилась, – Вы не знаете, нет ли здесь по соседству магазина с туфлями для романтичных тургеневских девушек?

Нет, такой информацией служка боксерского вида не располагал – махнул сломаными ушами отрицательно. И чего она к нему привязалась?

– Ашотик, дарлинг, – взглянула Манечка на своего князя, – Мне кажется, он хочет выебать.

– Я его понимаю, – сказал Ашот.

– Все хотят выебать, – сказала Манечка, – Вначале выебать, а потом наебать.

– Выходи за меня, – сказал Ашот, – Я – хорошая партия, поверь.

– И чем же ты такая хорошая?

– Не знаю. Деньги есть, работа. Будущее.

– А будущее, конечно, светлое.

– Да, наверное.

– Не пойду.

– Почему? – в этом месте, как мне кажется, безупречный лик Ашота дрогнул, поползла трещинами красивая картина.

– У тебя рожа красивая.

– Это плохо?

– Еще как. Души не видать…. Знаешь, чего он хочет? – она показала на официанта-немтыря, – Ты посмотри на него, Ашот?! Ты знаешь, чего он хочет?

– Купить тебе туфли? – а в этом месте Ашот сказал едко. Трудно же примириться с таким категоричным «нет».

– Он хочет ёбнуть мне по ебалу и всунуть тебе. Прямо тут, в подсобке, под вывеской «Осторожно, керогаз».

– Я не хочу, чтобы он мне совал. Я же не скотина.

– А я, значит, скотина, – сказала Манечка, – В меня, блядь, суют и ничего. Местами даже счастлива, – она перегнулась к князю через стол, – Скажи, но только честно. Ты хотел бы ощутить нечто большое, сильное?

– Не знаю. Что?

– Ну, вроде машины. Типа роллс-ройс. Нет, лучше танк с длинным дулом.

– У меня нет танка, извини, – Ашот развел руками.

– Иди-ка ты.

– Куда?

– К нему. У него вот такое дуло, – Манечка развела руки, – Посмотри, какая у него рожа. Он уродлив. Ты наверняка любишь уродливых мужчин. У них вся душа налицо. Шрамы, складки, морщины. Ты идешь за ним, он сует тебе в подсобке, на каких-то вонючих баках, а потом просит денег. Ты ему даешь и уходишь, обещая, что никогда в жизни сюда не вернешься, ты цепляешь смазливого красавчика, от которого не грех залететь, а потом всю жизнь служить ему алиби-женой. Ты слушаешь его хуйню, прешься с ним по магазинам, за какими-то туфлями, которые нахуй никому не нужны, а в голове тикает «он-он-он». Ты тиранишь бедного пидорка, который боится, что ему всунут, хочет и боится, а ты хочешь, чтобы тебе всунул этот урод, где угодно, в подсобке, на улице, в грязи. А ему насрать, кому совать, у него вся душа на лице. Он живет так, одной наличностью, кто платит, тому и сует. Как это называется?

В этот момент, слушая Манечкин бред, Ашот все больше напоминал куклу, словно у рук, ног и головы понемногу, одна за другой рвались невидимые шелковые нити.

– И как это называется? – эхом спросил он, поникший.

– Может, любовь?

Если бы я выдумывал эту историю, то Ашот бы встал, одарил бы Манечку поцелуем, и этот поцелуй был бы прощальным, затем отправил бы красавца к официанту, а далее – их двоих – куда-то в глубину кафе, где, возможно, действительно имеется вывеска «Осторожно, керогаз». А Манечка бы крикнула им вслед «Я согласна», и, понимая, что теперь-то на нее уже точно никто не смотрит, сдувалась бы, превращаясь… – нет, не в куклу с оборванными нитями, а, скорее, в надувной матрас, из которого выкачали воздух.

Моя история была бы грустной, но, наверное, преисполненной правдоподобия: если красавец не спит со своей подружкой, то он вполне годен на то, чтобы спать со случайными мордоворотами – такое в жизни бывает сплошь и рядом. Но толстухе, оравшей о своем романтическом свидании на все почтовое отделение, до жизненной правды не было абсолютно никакого дела – она пересказывала свою личную историю, которая была, пусть даже со стороны могло показаться, что ее не было.

– А он, ты представь, не обиделся – я гоню пургу, на ходу сочиняю, раз пошла такая маза, а ему хоть бы хны. Он встал и сделал такой жест, – Манечка приложила ладонь к своей щеке, – Нежно так погладил. Сказал, что надо идти. Что он согласен и без брака, если я считаю нужной. Вот.

– Не верю, – сказал я.

– А я и не прошу тебя верить, я прошу тебя заливаться слезами счастья и говорить «Маняша, какая же ты молодец».

– Маняша, какая же ты молодец, – сказал я, – что рассказываешь мне эту хуйню.

– Не матерись. Тебе не идет. Ты не умеешь.

– Ну, не хуйню – абракадабру. Так не бывает.

– Бывает, – высокая женщина, стоявшая в очереди впереди нас, обернулась и оказалось, что это не женщина. Вернее, женщина, но не в обычном смысле, верней, все у нее по-женски, но… – да, провались она, эта треклятая политкорректность.

Впереди нас на почте, в очереди стояла трансвеститка Лизавета, которая, в отличие от большинства трансвеститов, не только желала наряжаться в женскую одежду – она стремилась облачиться и в женское тело, то есть по медицинскому счету была не трансвеститкой, а этой… трансгендершей. Хотеть-то она хотела, и, не исключаю, уже наведалась к пластическим хирургам, которые что надо ей отрезали, а что надо пришили, но, вот, низкий голос у нее никуда не делся, и запястья остались крупны, да и вообще, чем больше Лиза хотела казаться леди, тем меньше на нее походила.

Бедная.

– Сто лет, сто зим, – сказал я, – буквально на днях вас вспоминал.

– Надеюсь, в хорошем смысле? – бедная Лиза улыбнулась красным ртом едва-едва, но лицо ее натянулось, и я подумал, что толстый, слегка подтекший в духоте, грим начнет сейчас отваливаться от нее кусками – отпадет и крупный нос, и тонкие дуги высоких ресниц, и щеки с высокими скулами, словно сделанные из целлулоида. Если фигурой Лиза напоминала ряженого молотобойца, то лицом – некачественную копию красивой куклы.

– Да, про вас можно только хорошее, – сказал я.

– Я вам не верю, – сказала Лиза и поджала губы на учительский манер.

– Круговорот неверия в природе. Вы не верите мне, я не верю ей, – я глянул на Манечку, – А она тоже кое-кому не верит, хоть и нагло мне врет.

– Сукин ты сын, – ничуть не обидевшись, сказала Манечка, – Я тут тебе душу рву на британский флаг, а ты.

– Все мужчины таковы, – сказала Лиза, – Ты, нагая, кричишь им, чтобы они уходили, а они берут и уходят. Они слышат слова, а не смысл. Что с них, мужчин, взять?

– Лизавета работает в библиотеке, – пояснил я Манечке.

– Ах, – махнула рукой Лиза, – Разве это можно назвать работой?

– Платят там мало, да, слышала, – сказала Манечка.

– Это аутодафе, а не работа, – сказала Лиза, бедная.

Ну, лучше чем в Чечне по людям пулять, подумал я.

Умная Лиза прочла что-то на моем лице, а может, мне показалось, что она предупредительно качнула головой – не болтай, мол, лишнего. Я и не собирался.

– Не хотите зайти ко мне на кофе? – сказала вдруг она.

Очень неожиданно. В гости Лиза меня к себе никогда не приглашала, а тут, надо же, расщедрилась.

– Поговорим по нашему, по-женски, – добавила она.

Выходит, звала Лизавета не меня, а Манечку; мне же в этом кофепитии предстояло быть необязательным довеском.

– Всю жизнь мечтал….

Тут подошла ее очередь, Лиза толкнула в окошечко свою бандероль.

– А почему отправитель другой? – поглядев на надпись, сказал приемщик. Рыхлый, с нездорово сероватым лицом.

Лиза выложила на стойку паспорт.

Приемщик защелкал плотными страницами паспорта, а далее завизжал уж совсем визгливо.

– Что вы мне чужие документы суете! Со своими надо приходить! Не буду я у вас ничего принимать! Ходят тут, время занимают! В правилах же русским языком написано, что….

– Помолчи-ка, мать, – сказала Лиза, вмиг перестав быть бедной. Голос, как я уже сообщал, у нее был густой. У таких голосов очень хорошо получается источать опасность.

В гостях у Лизы

– И где ты таких находишь? – спросила Манечка, обнимая свою сумку-баул, все еще вспухлую – посылку она так и не отправила. Мы вдвоем вошли в заплеванный лифт, чтобы отправиться на первый этаж с этого, третьего.

– Там же, где и остальных, – сказал я под лязг кабины, тронувшейся с места.

– А на вид такой приличный человек. И не скажешь прямо.

Мы только что ушли от Лизы – подрались, поговорили, выпили винца, а прежде кофию, а прежде заявились в ее панельную однушку, что в двух шагах от почты, а еще ранее с гоготаньем выскочили из почтового отделения, где…. Если разматывать историю от конца к началу, то начнется она с запаха мочи и тусклого света в лифте, а завершится немой мхатовской сценой.

А если от начала к концу….

Итак, в почтовом отделении в двух шагах от собственного дома трансвеститка Лиза, в своем странном жакетике напоминающая не то переевшую чиновницу, не то опухшую от забот директрису школы, строго смотрела сквозь заляпанное стекло на приемщика корреспонденций, как и большинство его коллег, кажется, уже рожденного с землистым цветом лица и бельмами в качестве глаз.

– Помолчи-ка, мать! – повелела она ему своим густым голосом, умудрившись передать в двух словах нечто такое, что, наверное, заслуживает пересказа в формате советского учебника «Гражданская оборона». В особенности в главе «Как действовать, если рванула атомная бомба».

Лиза смотрела на служащего почты и ждала. Она ничего не делала, всего-то выложила на деревянную стойку свою крупную руку, украшенную длинными розовыми ногтями. Деталь сугубо женская лишь подчеркивала, что не рука у Лизы, в общем-то, а лопата. А если эти крепкие пальчики соберутся воедино, то кулак образуется такой, что, пожалуй, может и не войти в дыру в стекле, в которую она только что протолкнула свою бандероль, а затем – по истеричному требованию почтаря – и документ отправителя.

Она предъявила ему свой документ. Ну, и что с того, что мужчина, прописанный в паспорте, явился отдавать бандероль в наряде леди? Законом, вроде, не запрещено….

– Ка-ак же, – протянул рыхлый почтовик, пелены в глазах, впрочем, не разжижая, – та-ам же написано, – и тут же сник под строгим взглядом клиентки. Сдался – посылку принял, взвесил, записал где надо, положил на стойку квитанцию, а когда Лиза взяла бумажку, цокнув ногтями по дереву стойки, дернулся словно от электрического тока – и повалился набок.

– Плеха-а! Чи-ла-авеку пле-еха! – взвыл за нашими спинами высокий старушечий голос.

Бабки знают, когда кричать. Они даже если не видят ничего, то все равно знают.

– Брык – и нет никого, – произнесла Манечка, наблюдавшая за этой сценой из-за могучей спины Лизаветы.

– Пойдемте кофе пить? – как ни в чем ни бывало спросила транвеститка. Я восхитился: вот только что она была «неустрашимая Лизавета», а тут уже снова сделалась «Лизой бедной», вечной девушкой в кружевах (и аппликация на груди жакета оказалась всего лишь лирическим цветочком, вырезанным из газеты; милой пародией на бутоньерку).

Чудеса.

Согласно помотав головой, Манечка устремилась к выходу.

– А посылка-то как же?! – спросил я, следуя за ней.

– А кому ее отдавать? Этому? – сказала Манечка, – Он же сделался, как без чувств.

Еще как сделался. Коллеги служку уж обступили, собирались дуть на него, лить воду. Судя по стонам, он был без сомнения жив, но в каком-то смысле, никогда и не жил. Видели б вы эту тухлятину в глазах.

А квартира у Лизы была однокомнатная. Налево, куда я по ошибке толкнулся сначала – через длинный коридор мимо туалета – была кухня: небольшая, в обычном кухонном роде – со шкафчиками еще советского облезлого коленкора, со столиком покрытым цветастой выцветшей клеенкой, с холодильником и телевизором на нем. Непростота этой кухни состояла только в том, что стены ее были густо залеплены фотооткрытками – хорошенькие девушки сидели, стояли, прикрывались зонтиками, развевали свои пышные юбки, поджимали губы и круглили глаза в надуманном испуге, целовали лохматых собачек, тискали гладких кошечек….

– Это мой алтарь. Я собираю пинапгерл, – сообщила за моей спиной Лиза, вроде бы поясняя, но ничего по сложности своей натуры не пояснила, а только еще больше запутала.

Единственное, что я могу сказать наверняка – трансвеститка Лизавета любит фигуристых девушек: с грудями-яблочками, осиной талией, аппетитным задом и ножками, изящные контуры которых завершаются крошечными ступнями на котурнах.

Если выводить из этих картинок Лизин идеал, то получится, что она опоздала родиться лет на 60.