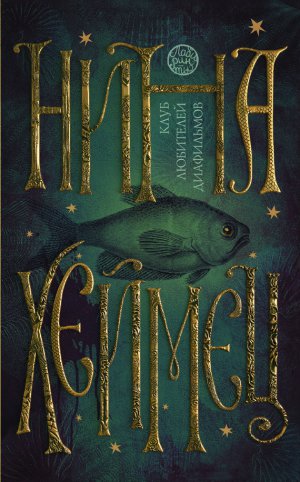

Клуб любителей диафильмов (сборник) Хеймец Нина

Я не пошла за молоком. Просто стояла и вдыхала дневной воздух. Он пах мокрыми деревьями. Потом я вернулась домой. Вечером я подошла к входной двери, уже замок открыла, но потом все-таки вернулась и легла. Только задремала – снова шаги, на этот раз очень легкие, будто кто-то бежит на цыпочках. Странно, что меня вообще это разбудило. Я сразу – к окну. И вижу: из подъезда выбегает человек; на нем широкополая шляпа, на плечах накидка. И все бы ничего, но и на шляпе, и на накидке у него – десятки бумажных корабликов. Я такие в школе делала, на уроках математики. Смотрю на это из окна, и не знаю, что и подумать. С другой стороны, сейчас столько всего стало нового – праздники, маскарады. Но уже понятно: за ним кто-то приедет. А оказалось, к дереву у подъезда был привязан велосипед. Странно, что я его днем не заметила. Хотя, может, тогда его и не было. Может, человек на нем и приехал. Как бы там ни было, он отвязал велосипед, вскочил на него и очень быстро скрылся из виду. Я, правда, заметила, что на одной педали не хватало отражателя. Но отражатель был и не нужен, потому что было очень светло. Воздух сиял, и глаза от этого не уставали. Велосипедист ехал по мосту – сначала, с трудом, вверх, а затем – вниз, так быстро, что ноги больше не попадали на педали, и оставалось только вытянуть их в стороны. В детстве, когда так происходило, ему казалось, что на нем сапоги со шпорами. По правде говоря, ему и сейчас так казалось. Велосипед продолжал разгоняться, колеса едва касались земли, ему не хватало воздуха. И тогда перед ним возник новый мост, огромный, такой, что, даже запрокинув голову, невозможно было разглядеть его самую высокую точку. И он мчался по этому мосту, безо всякого труда. Вокруг него текли реки, по ним плыли белые корабли. В истоках рек была луна, а в дельтах – солнце.

Утром я оделась, тщательно причесалась. Вспомнила про лакированную сумочку, долго искала ее в шкафу. Нашла. Лифт поднимался только до предпоследнего этажа. Я долго шла по лестнице, на каждой ступеньке пришлось останавливаться. На двери почему-то не было номера, да и таблички тоже не было. Я несколько минут колебалась, а потом позвонила.

Дверь не открывали, и я уже, было, собралась возвращаться. Потом я услышала мужской голос: «Где ключи, а? Черт, опять не помню, куда я их положил!». Потом все-таки щелкнул замок. Дверь приоткрылась, и все тот же голос сказал мне: «Проходите». Я шла по комнатам, заваленным рулонами тканей, листами цветной бумаги, заставленным лысыми пенопластовыми манекенами, швейными машинками, коробками с нитками, пуговицами, блестками. Я видела передо мной спину в синем халате и старалась не отставать. Наконец, мы зашли в комнату, довольно просторную. Там стоял письменный стол, рядом – венские стулья. В углу – примерочная кабинка. Человек в синем халате сел за стол, достал пачку квитанций, бланк с нарисованной женской фигуркой, деревянные счеты.

– Присаживайтесь. Так вы уже определились, уверены?

– Думаю, что да.

– Тогда отлично, – сказал человек в синем халате. При утреннем свете, проникающем из окна, он казался очень молодым, даже юным.

«Девочки, – крикнул он вдруг, – кончайте завтракать! У нас клиент, вы разве не слышали?»

Послышался звон посуды, потом звук шагов – туфли на мягких каблуках и шлепанцы. В комнату вошли две женщины. Волосы у них были забраны в пучки. На лацканах халата одной из них я заметила хлебные крошки.

Они достали из карманов карандаши и сказали мне: «Расскажите нам про ваше платье».

Я вышла из подъезда, меня ждет такси. На ногах у меня – черные фигурные коньки. Я скольжу в них по двору. Когда я поднимаю руки, все вокруг застилает дым, он заворачивается в огромный кокон, внутри которого кружатся созвездия. Я открываю дверцу, сажусь рядом с водителем. Он кивает мне и заводит мотор.

Есть сигнал

Иосифу

– Ну и место. Странно, что тут вообще электрички останавливаются. И на станции, кроме нас, не сошел никто.

– Сюда наступай, тут снег утоптан.

– Дни совсем стали короткие. Скоро темно будет. Слушай, а тут люди живут вообще?

– За полем дачный поселок должен быть.

– Да? Пока не видно ничего. И вот, представляешь, я их спрашиваю: «Мастера вызывали? Что случилось у вас?» Они отвечают: «Нам никто не звонит». Я проверяю аппарат, он исправен. Звонок в порядке. Сигнал есть. Говорю: «Всё работает». А они, опять: «Нам никто не звонит». И смотрят на меня. А я что? Я телефон чинить пришел.

– Поле сразу за речкой будет. Мы туда и идем как раз. Ступеньки обледенели, не грохнись. Я помню тут все, я всё тут узнаю.

– Смотри, оттепель все-таки началась. Мы идем, а в следах вода проступает, будто догнать нас пытается. А как ты понял, что именно сюда нужно ехать?

– Там излучина реки все появлялась и появлялась. А в одну из ночей я проснулся и вспомнил, где я это видел. Правда, тогда здесь было лето. Вот я и подумал, что, может, если приехать сюда опять, то что-то изменится. Может, тогда и сон этот, наконец, перестанет сниться. Сейчас речку увидим, поблизости от нее – рельсы. Недалеко еще. И, главное, я не понимаю, почему он уходит от меня, почему не оборачивается.

– Кто уходит?

– Я только плечи вижу.

Будто я просыпаюсь оттого, что калитка хлопает, и понимаю, что он уходит и что не вернется уже. Я выбегаю из дома, вижу его, как он удаляется, бегу за ним, задыхаюсь, почти догоняю. Я всего лица не могу разглядеть, только часть подбородка и скулу – сбоку вижу. Но я знаю, что он улыбается. И я понимаю, что ничего уже нельзя изменить, и иду все медленнее, и отстаю от него. А он убыстряет шаг. Он сворачивает за угол, и больше я не вижу его. А потом я слышу шум поезда и звук удара. Я бегу за ним, бегу что было силы, там какие-то перекрестки, светофоры, но я почти не колеблюсь – я знаю, куда бежать. Я бегу, и с каждым шагом ноги у меня все тяжелее – я уже чувствую, наперед знаю, что мне предстоит увидеть.

– Постой, какие перекрестки-светофоры? Ты же говорил, что вот здесь – то самое место и есть.

– Говорил. Речка та самая, и рельсы – это главное.

– Ну, тебе виднее, конечно.

– И, вот, я подбегаю к насыпи и вижу его, хоть и боюсь смотреть. А потом я все-таки приглядываюсь, и понимаю, что это – и не он совсем, что его и нет там. Это просто груда одежды лежит; его одежда, в которой он был, но сам он не там, и нигде его нет. На реке какие-то лодки с рыбаками маячат, но его среди них тоже нет. И я теперь знаю, что все обошлось, что он не погиб, и мне бы радоваться, а я стою растерянный. Мимо поезда проносятся, не сбавляя скорость. Скоро стемнеет, а я стою, как дурак, над этой грудой одежды, и думаю: «Надо все собрать и положить в шкаф, а то и так помялась уже». Я собираю одежду в охапку и несу домой. А дома складываю эти вещи – рубашку складываю, свитер. Очень аккуратно, складочки распрямляю все, прямо как в магазине. А пиджак – на вешалку. Зачем, спрашивается, я все это делаю?

– Поле какое, за ним и не видно ничего. Во сне твоем тоже так?

– Это из-за зимы. Просто белое все.

– Мне тут один рассказывал, тоже радист бывший. Его командир вызвал к себе и говорит: «Видишь поле? За ним наша часть стоит, а связи с ней нет. Бери провод и тяни туда». И тоже снег кругом, и непонятно, где это поле кончается. Он говорит: «Так простреливается же все». А командир будто и не слышит. И вот пополз тот. Он, конечно, в комбинезоне белом, и вокруг все белое, только провод черный, в руке у него. Он ползет вперед, рывками, куда – сам толком не знает, и только чувствует, по натяжению провода, как где-то далеко позади бобина раскручивается, и всё. Наверное, если зимой на самолете лететь, то поезда сверху так видны. А когда вечер уже совсем, то, наоборот, провод не виден, а белый контур просматривается.

– Скажи, а что зимой с рыбой происходит? Вот речка, наверное, насквозь промерзла вся, до самого дна лед в ней – такие морозы же были. А рыба, с ней что?

– Ну, не знаю. Может, в спячку впадает? Точно, впадает в спячку. Все процессы в ней приостанавливаются. Она спит и не мерзнет. И не стареет. А когда чувствует, что вокруг жабр вместо льда снова вода, то просыпается и плывет себе, куда плыла. И не помнит, наверное, ничего. А, может, и помнит. Кто ее разберет. Эй, ты куда? Может, пойдем уже?

…Он спустился на реку, спрыгнул, неловко поскользнувшись, на бугристый лед. Здесь, между пологими берегами, взгляду было спокойней. Поле напоминало о себе только подступившим к кромке льда снегом в черных пятнах проталин.

– Ты чего задумал? Замерзнешь же!

Он лег на лед. Он ждал, что будет очень холодно – как в детстве, в том марте, когда они шли по набережной. Там были сумерки, небо было будто сморщенным, в окнах домов зажигали свет, вода в реке, между истончившимися льдинами, казалась черно-фиолетовой, а они шли и смеялись, и передавали друг другу сигарету, а потом кто-то сказал: «А на бордюр с разбегу слабо запрыгнуть?». И никто не ответил – будто эта фраза висела в плотном воздухе и от нее старались отступить, посторониться. А он вдруг разбежался и прыгнул – чокнутый, конечно. Он помнил момент, когда его ноги коснулись серого гранита, чуть проскользнув по источенной дождевой водой поверхности. Он успел обрадоваться, и радость была короткой и острой, как ожог. В ту же секунду он понял, что теряет равновесие, пытаясь удержаться, замахал руками – как лопастями музейного вертолета, который не может взлетать, и упал в воду. Ему показалось, будто холод пронзает его изнутри и, одновременно с этим, заключает его в скорлупу; и в этой скорлупе больше ни для кого не было предусмотрено места. Его приятели схватили его за обшлаг курки, затаскивали его на гранитный берег, потом что-то говорили ему, трясли его за плечи – это уже не имело значения; он уже все равно был один.

Но в этот раз холод почти не чувствовался. Холод был где-то снаружи, медленно подбираясь к нему сквозь слои зимней одежды. Он прижался ко льду и замер, вслушиваясь. Где-то под ним, на глубине не меньше человеческого роста, льды приходили в движение; в пузырчатых ледяных пластах, в спаянных полупрозрачных глыбах, проступали прожилки воды. Жабры застывших рыбин вдруг начинали ощущать, что вокруг них не холодная твердь, а колкое месиво. В первые секунды рыбе казалось, что она проваливается куда-то вниз, в темноту, где нет ни упругой воды, ни замерзшей, и ничто не может поддержать ее на плаву. Но потом лед, обволакивавший ее глаза, тоже начинал таять. Глазные яблоки еще не двигались, но уже различали свет – он был мягким, сероватым и шел откуда-то сбоку. И тогда рыба снималась с места – она продвигалась размеренно и неспешно, повторяя в своих движениях изгибы речного русла. Вперед, к поверхности, в прошитый мелким снегом воздух – такой же холодный, как крошащийся вокруг ее тела лед, так что и разницы было не различить. Он повернул голову – в отдалении, там, где линии русла еще были видны, но уже стремились к недоступной взгляду бесцветной точке, рыбины плыли среди голых берегов, глаза их не мигали, чешуя тускло поблескивала. Потом он заметил, что среди привычной серой рыбы попадаются рыбины с красными хвостами-шлейфами, с переливающимися гребнями, с «фонариками», нависающими над выпяченной челюстью; рыбины цвета опавших листьев, цвета морской лазури и цвета солнца, если смотреть на него, прищурившись и поднеся к глазам кулаки – будто бинокли. Он видел, как, поднимаясь из реки, к ним присоединяется все новая рыба. Снизу, с льдистой поверхности, все они теперь казались ему шлейфом из плавно плывущих, переливающихся точек, который смешивался сначала с падающим в реку снегом, потом – с перьевыми облаками, потом – с мелкими звездами, но все же выделялся среди них, был заметен внимательному глазу.

И, глядя на них, он вдруг подумал, что также, наверное, движутся пассажиры, уснувшие на полках поездов, вокруг которых со свистом рвется воздух. Лица их застыли, обнажены, повернуты к окнам; и, если бы не отблески фонарей, высвечивающие одни складки на их лицах, и оставляющие в тени другие, могло бы показаться, что кроме этого пребывания в движении нет, и не было ничего.

– Эй, вставай, слышишь! Ты слышишь меня? Вот чудак-человек, на льду лежать. Ты, что, спишь там, что ли? Вставай, нам пора уже. Нам пора.

Глиняный город

Двадцать четвертого марта 20** года, потеряв накануне очередную работу и получив из адвокатской конторы «Харари и сыновья» уведомление о том, что моя квартира конфискована банком за неуплату ипотечного долга, я вышел на улицу. Это был один из первых жарких дней в году. Я шел, стараясь держаться в тени акаций. Я видел стариков, собравшихся для игры в шеш-беш. Каждое движение фишки по деревянному полю они завершали щелчком, будто где-то закрыли окно. Я видел подростков, слетавших с лестницы на специальных маленьких велосипедах, женщину с детской коляской, в которой вместо младенца лежал огромный букет цветов. Оказавшись на перекрестке, я купил стакан свежего апельсинового сока в лавочке у Натана. Я рассматривал разложенные на прилавке прозрачные бусины, ручки с зажигающимися огнями, поющие будильники, подмигивающие блокноты. Взяв стакан, я повернулся к прилавку спиной и огляделся. Мне захотелось уехать куда-нибудь, сесть в первый подошедший автобус, ехать до конечной остановки, а потом сделать пересадку, и в том, другом, автобусе тоже ехать до конечной, и так без конца, пока я не доеду туда, чего я уже не могу себе представить, чего не могу увидеть, до темного облака, где автобус включает фары. Я был свободен, ехать мне было некуда. В полутора метрах от меня, на фонарном столбе я заметил объявление. Видно было, что наклеили его довольно давно, как минимум до последнего дождя. А последний дождь был, кажется, в январе. На выцветшем листе застыли серые подтеки. Сверху уже успели наклеить другое объявление – кто-то продавал мотороллер, но потом это, новое, объявление сорвали, обнажив текст предыдущего. Там было написано: «Работа для серьезных, высокая зарплата, проживание, подвозка, звонить Матти». Я запомнил телефон, вернулся домой и набрал номер.

На следующее утро рядом с моим подъездом остановился белый фургон. К его крыше был приделан багажник, там были закреплены алюминиевая стремянка, какие-то трубы, мотки толстого резинового шланга. Краска по бокам облупилась. Передняя фара была заклеена скотчем. Из фургона вышел крепыш лет тридцати. В левой руке у него был пластиковый стаканчик с кофе. Правую он протянул мне и сказал: «Привет. Я Матти».

«Работа, как работа, – говорил Матти, – нравится, правда, не всем, но тебе, я думаю, подойдет». Мы мчались по шоссе, ведущему на юг; судя по стрелке на спидометре – на пределе разрешенной скорости, но ощущение было, что мы не едем, а висим в рыже-сером мареве, сумевшем проглотить даже солнце, и теперь гревшемся им изнутри. Фургон, тем не менее, дребезжал от скорости; в салоне, переделанном под закрытый кузов, что-то перекатывалось и позвякивало. Казалось, еще одна трещинка на шоссе – чуть более глубокая, чем предыдущие, и он развалится на куски, все разлетится, и только колеса продолжат катиться, каждое в свою сторону. В начале пути нас обгоняли машины – на лобовом стекле одной из них была гирлянда из флажков, из заднего окна выглядывала овечья голова, я успел это заметить – но теперь их почти не было.

– Короче, стоит антенна, – говорил Матти. За окном сменяли один другой белесые песчаные холмы. Я боролся с накатившей дремотой, – высокая, не помню, сколько метров. Связь нового поколения, ее недавно установили. Наша компания ее обслуживает, а ты будешь при ней, ее охранять.

– А зачем охранять антенну?

– Чтобы на металлолом не распилили. И, потом, на ней же оборудование.

Фургон резко повернул, съехал с шоссе, и теперь мы ехали по грунтовой дороге, петлявшей среди холмов. Приглядевшись, я увидел, что когда-то дорога была асфальтовой, но от покрытия остались редкие лоскуты. Мы несколько раз поворачивали, объезжали холмы, взбирались на них и спускались в долины, ехали вдоль сухих речных русл. Солнце по-прежнему скрывалось за маревом, и я не мог определить, в каком направлении мы едем. Наконец, взобравшись на очередной холм, фургон остановился, и Матти сказал: «Приехали».

Я вышел из фургона. Сначала я увидел домик с покатой крышей. Домик был совсем маленьким. Видимо, в нем была всего одна комната. Окна в нем были большими, почти во всю стену. «Для обзора», – пояснил Матти. Антенну я почему-то заметил второй. Сначала я увидел в нескольких метрах от дома башню из матового металла. Я поднял голову, попытавшись охватить ее взглядом – снизу доверху, но с первого раза мне это не удалось. Моя голова коснулась верхнего края лопаток, мне даже пришлось немного прогнуть спину, и тогда в вышине, в сгустившихся рыжих облаках, я различил мигающие красные огоньки. Антенна нависала надо мной. Внутри нее что-то глухо гудело и потрескивало.

Мы занесли в сторожку питьевую воду и коробки с едой. «Запасов тут на три недели, – говорил Матти, – это на всякий случай. График такой – десять дней работаешь, три дня отдыхаешь, – Матти внимательно посмотрел на меня, – если есть, где. Не скучай, смотри телек».

Матти отряхнул руки, вернулся в фургон, завел мотор.

– Биотуалет, бак с водой и умывальник – за домом, – крикнул он мне из окна, – если что срочное звони, – он кивнул в сторону антенны. Приглядевшись, я увидел, что к ней приварена металлическая коробка с черной пластмассовой трубкой и черной же кнопкой, – твой телефон тут работать не будет, помехи. Ну все, пока! – Матти нажал на газ, и машина, выбив из-под колес облако пыли, скрылась из виду.

– Пока, – сказал я.

Я вернулся в сторожку, разобрал коробки. В комнате стоял металлический шкаф, я разложил в нем свои вещи. Постелил кровать. Потом я сел за стол. Я знал, что мне надо бы выйти на улицу, осмотреться. Я прежде толком и не бывал в пустыне, только по шоссе на автобусе проезжал, а сейчас я чувствовал, что у пустыни – одновременно – два направления. Где бы ты ни стоял, ты находишься в ее центре, она начинается под твоими ногами, устремляется из-под них во все стороны, раздвигает воздух, от песков до самого неба. Где-то на самом краю твоего поля зрения воздух становится разреженным и исчезает. Висевшие в нем песчинки теперь парят в пустоте. И ты тоже исчезаешь, разлетаешься во все стороны, становишься бескрайним. Но при этом, где бы ты ни стоял, эта же пустыня надвигается на тебя, к своему центру, который теперь – ты, обступает тебя, сжимает вокруг тебя воздух до тех пор, пока ты не станешь такой же песчинкой, как и все остальное в ней. Я посидел еще несколько минут, а потом вышел из сторожки и пошел от дороги, по которой мы приехали. Пройдя несколько шагов, я остановился. Я стоял на обрыве скалы, а внизу, насколько хватало зрения, до горизонта тянулись цепи песчаных гребней. Солнце пришло к западу; в его свете пески казались бордовыми. Я вернулся в сторожку. Зажег свет. Вечером я снова вышел. Мне хотелось посмотреть на звезды. Я слышал, что в пустыне их больше, и выглядят они иначе, не как в городе. Но небо снова затянуло облаками. Звезд видно не было. Вообще ничего не было видно. Потом я уснул. Мне снилось, что я в школе. Окна распахнуты, пахнет мокрыми тополями. Идет урок истории. «Сегодня я расскажу вам, как различать времена на слух, – говорит учительница, – вот это – бронзовый век». Она берет со стола колокольчик, начинает в него звонить. Звук становится все громче и гулче, колокольчик звучит, как огромный колокол, учительница улыбается и продолжает трясти колокольчик, легким движением пальцев. Я открыл глаза, вскочил с кровати, выбежал на улицу, прижал к щеке уже успевшую прогреться на утреннем солнце телефонную трубку.

– Привет, – раздался голос Матти, – как спалось?

– Хорошо, – сказал я.

Я вернул трубку на рычаг и, заметив скользящую по земле тень, поднял голову. В ярко-синем, без единого облака, небе медленно плыл матово-белый аэростат, похожий на безглазую рыбину. В тот день, и на следующий, больше ничего не произошло, а потом, ночью, пошел дождь. Я проснулся от раскатов грома. Комнату озаряли короткие белые всполохи. Я открыл было окно, но в лицо мне ударили брызги дождя, и я тут же его захлопнул. По телевизору сказали, что с запада пришел циклон, чуть ли ни самый мощный с начала измерений. Сказали, что он пробудет над нашим регионом не менее недели. Потом по экрану пошли полосы. Мне показалось, что лицо диктора стало удивленным. Полосы становились все шире, пока не заслонили все изображение.

Дождь лил целый день и всю следующую ночь. Когда, наконец, он перестал, я с трудом открыл дверь – к порогу намыло песок – и вышел из сторожки. Я сразу заметил, что с антенной что-то не так. Красные огоньки теперь мигали неравномерно. Их свет подрагивал, и казалось, что они вот-вот перегорят и погаснут. Кроме того, антенна теперь не гудела, а, скорее, трещала и пощелкивала. Проваливаясь в песчаное месиво, я подошел к телефонному аппарату, снял трубку, нажал на кнопку.

«Але, – послышался голос Матти, – але, кто это? Это ты?». В трубке что-то зашуршало, и голос Матти вдруг сделался другим, мультяшным, как будто он надышался гелия на какой-то идиотской вечеринке. Говорил он, при этом, очень быстро, все быстрее и быстрее, пока слова не слились в жужжание, и я ничего не мог разобрать.

– Ты что, издеваешься? – заорал я. В трубке опять что-то зашуршало, потом раздался щелчок и теперь уже детский голос спросил: «Это ты? А когда ты придешь? Куклы тебя давно уже ждут». От неожиданности я отодвинул трубку от уха, уставился на нее. В трубке, меж тем, снова зашуршало, и снова кто-то заговорил. На этот раз – старуха. Она просила принести ей капли, где мои капли? Потом я опять услышал щелчок, на этот раз – очень громкий, будто над ухом кто-то пальцами щелкнул, и четкий, хорошо поставленный женский голос произнес: «Передаем сигналы точного времени».

Я повесил трубку и вернулся в сторожку. Небо было затянуто тучами, дождь мог возобновиться в любую секунду. Так и произошло. Ливень не прекращался до следующего утра. Когда я открыл дверь, в комнату хлынул поток бурой воды. Еще из комнаты, выглянув наружу, я увидел, что антенна накренилась. Я подошел к ней, снял трубку, попытался снова позвонить, нажал на кнопку. Гудков не было. Я заметил, что телефон теперь висит криво – в металлическом корпусе антенны, прямо за ним, образовался зазор, его края расходились сантиметров на двадцать. «Следующего, блять, поколения!», – крикнул я и швырнул трубку об антенну. Корпус загудел, из зазора вырвалась серая птица и, задев крыльями мое лицо, улетела.

Я все же решил пройтись и, свернув к обрыву, обнаружил, что его линия изменилась. Часть обрыва смыло водой. По мою правую руку теперь была не скала, а нечто, напоминавшее круглую башню, сложенную из огромных неровных камней. Обрыва, собственно, тоже больше не было, вместо него вниз уходил пологий склон. А внизу был город. Вернее – городские развалины. Я помотал головой, протер глаза. Так все и было. Я видел центральную площадь, сходящиеся к ней улицы, остатки городских стен. Я лег на живот и съехал по склону вниз. Я оказался на окраинной улице. Стены доходили мне до пояса. Дома были пусты. Видимо, покидая этот город, его жители забрали все с собой. Я обошел его весь, несколько раз. Проходя по его улицам, я говорил себе: «Это рынок, здесь продавали морские раковины, зерно и оливки, привезенные с холмов севера, здесь был их храм, а здесь – гончарные мастерские, а здесь жил самый умный человек в городе, и к нему приходили за советом». Потом я понял, что нужно начертить городской план и, с трудом вскарабкавшись по расползавшемуся под ногами склону, вернулся в сторожку. Я взял бумагу и ручку и хотел вернуться в город. Но снова начался ливень. Я нарисовал план по памяти.

Проснувшись утром, я побежал в город. Еще со склона я заметил, что что-то не так. Улицы были едва обозначены. По ним струилась вода, стекая в долину. Я видел, что стены домов исчезают – глиняные кирпичи, тысячелетиями укрытые под толстым слоем песка, теперь растворялись в дождевых потоках. Я метался от стены к стене, стараясь сохранить хоть кирпичик, хоть осколок, схватить их, задержать – но они растворялись у меня в пальцах. И тогда раздался грохот. Что-то ухнуло совсем рядом со мной, обдав меня фонтаном глиняного месива.

Наверное, я потерял сознание. Когда я открыл глаза и повернул голову, я увидел невдалеке матовый серый остов. Я с трудом сел. Кружилась голова. Антенна лежала поперек того, что раньше было улицами. Фонари разбились, глина на десятки метров вокруг была усеяна красными осколками. Из основания антенны торчали кишки проводов. Сторожки на холме больше не было. Недалеко от того места, где она стояла, я увидел четырех всадников на верблюдах. Они не двигались и смотрели на меня, а потом начали спускаться по склону. Верблюды шли очень медленно, осторожно переставляя лапы. Головы всадников были замотаны куфиями. Первый всадник – старик в вылинявшей солдатской куртке со споротыми нашивками, курил трубку. Второй всадник держал в руке пилу. У третьего в руках ничего не было. А четвертый, тоже старый, – ел мороженое. Они молча обступили меня.

Потом старик кивнул двум молодым всадникам. Они ловко спрыгнули с верблюдов, подошли к антенне и, примерившись, начали отпиливать ее верхушку.

– Давай, сынок, я отвезу тебя к шоссе, – сказал мне всадник с мороженым. Он говорил с сильным акцентом, но я все понимал. Он развернул верблюда; тот медленно стал взбираться на склон. Я карабкался за ним. Когда мы добрались до вершины холма, старик помог мне забраться на верблюда. «Не плачь, – сказал он мне, – почему ты плачешь?»

Уже довольно давно я живу в небольшом городке у самой границы пустыни. Когда наступает поздний вечер, я гуляю по окраинным улицам и смотрю в темноту, так далеко, как позволяет зрение. Думаю, если его таким образом тренировать, смотреть можно будет все дальше и дальше. Раньше я часто вспоминал о том, глиняном, городе. Я рассматривал свой чертеж и пытался представить себе, кто были его жители, как они жили и почему ушли. Однажды я понял, что ответа на мои вопросы нигде нет. Я только знаю, что там кто-то был, и его кто-то слышал.

Наутилус

Место для курицы выбрали наспех. Стены в сарае были бревенчатые, темные. На таких особо не порисуешь. Зато там стоял белый буфет, с пятидесятых годов еще. Из всех дверец у него уцелела одна. Она-то нам и была нужна. Катька светила фонариком, а мы с Олегом вытащили из карманов мелки и принялись за работу. Я тренировался дома и знал, что из всей курицы у меня лучше всего получаются лапы, за них и взялся. Олег должен был нарисовать туловище и голову. А потом – каждый по крылу, чтобы по-честному. Однажды нам пришлось прерваться: в доме скрипнула дверь, и на крыльцо вышла Ксения Викторовна. Катька погасила фонарик. Вырвавшийся из-за полуоткрытой двери свет выхватил кусок сада, ветви яблони, поворот грунтовки за решетчатой калиткой. Ксения Викторовна чиркнула спичкой, закурила. Мы притаились и ждали, пока она уйдет. Все дело было в ней, но нам уже было не до нее. Завтра не станет Кроши, Ксения Викторовна с ней расправится, придет за ней с топором, а потом будет угощать ею гостей – завтра у Ксении Викторовны день рождения.

Мы узнали об этом заранее – Ксения Викторовна была Катиной соседкой и разрешала ей приходить к Кроше. Вот Катька Крошу и навещала, а три дня назад все случайно и услышала. Сначала у нас был план ее выкрасть и, таким образом, спасти от неминуемой гибели. Кроша тогда еще жила в вольере, который Ксения Викторовна сама же из досок и сколотила. Дверца вольера не запиралась – только закрывалась на крючок. Вечером мы проникли в сад Ксении Викторовны, пригнувшись, пробрались под темными окнами, открыли дверцу вольера, схватили Крошу и убежали. Мы временно поселили ее в ящике, за Катькиным домом, но Кроша сама все испортила – каким-то образом выбралась из ящика, вернулась на участок Ксении Викторовны и ходила себе там, идиотка.

После этого случая Ксения Викторовна перенесла Крошу в сарай, а нам стало ясно, что Крошу – не спасти. Даже если бы мы ее опять выкрали, никому из нас бы не разрешили держать ее в доме, да и спохватились бы: «Чья это курица, дети?» Когда мы это поняли, то ни на что смотреть не могли, все стало таким, будто свету перестало хотеться на это светить, и только Кроша перед глазами. И тогда Катька сказала, что все-таки можно еще что-то предпринять. Предпринять, как объяснила нам Катя, и мы с ней не сразу, но согласились, мы могли лишь одно. Крошу могло спасти лишь чудо. За чудеса отвечает Бог. Мы решили нарисовать Кроше бога, чтобы он ее увидел, ну и чтобы она сама с ним поговорила. Я сомневался дольше всех: дедушка объяснял мне, что бога нельзя нарисовать; и с Олегом, например, у нас на эту тему были разногласия. Но Катя сказала, что мы нарисуем не обычного бога, а Куриного. Бог, в нашем, человеческом представлении, Кроше, судя по обстоятельствам, не поможет. А вот с Куриным богом у нее должно быть взаимопонимание. Это все, что нам оставалось, и мы нарисовали его, вернее – ее, курицу, чтобы у них с Крошей было больше общего – на растрескавшейся буфетной створке. Дело было сделано, мы уже собирались уходить, но тут Катька схватила синий мелок и пририсовала курице бусы. Если он ей не поможет, – сказала она, – пусть хотя бы в последние минуты своей жизни она увидит, что он красивый.

Мы разошлись по домам ободренные, но, чем дальше, тем больше я отчаивался, и утром, когда все должно было произойти, я остался лежать в кровати, спрятав голову под подушкой. Я не знаю, сколько я так пролежал. Вдруг кто-то стал трясти меня за плечо. Я высвободил из-под подушки ухо. «Вставай! – говорила Катька, – Кроша исчезла, представляешь, исчезла!». Утром обнаружилось, что дверца сарая приоткрыта, а Кроши нигде нет. Ксения Викторовна была вне себя, кричала, что курицу унесли кошки и хулиганье. Но мы-то знали. С тех пор мы старались не встречаться с Ксенией Викторовной и в том сарае больше не бывали.

Примерно полгода спустя дедушка проходил мимо магазина «Океан» и увидел, что там стоит очередь – привезли живую рыбу. Он шел домой, в сетчатой авоське билась огромная остроносая рыбина. Мы с бабушкой смотрели на него с балкона. Я слышал, как бабушка шепчет: «Только не это». Рыбу принесли в кухню, она билась на столе, блестела чешуей. Бабушка сказала, что сейчас не может ею заниматься. Мы с дедушкой набрали в ванну воды и выпустили рыбу туда. Мы вышли из ванной, выключили свет. Потом я вернулся. Рыба металась в прозрачной воде. Я опять понял, что ничего другого не остается. Я сходил в свою комнату за мелком – нашелся только синий. На кафельной плитке, самой нижней, прямо над краем ванны, я нарисовал волны, а в них – большую рыбину с круглой чешуей. Чего-то не хватало, и я пририсовал к ее плавнику меч. Потом я ушел оттуда. Рыба металась в ванне; Рыбный бог мчался к ней; реки смыкались перед ним, прокладывая дорогу. Ледяной меч рассекал волны, обжигал скалы. Когда я вернулся, вода была спокойной. Рыба вдруг стала плоской, покачивалась на поверхности. Я смыл рисунок со стены.

В этот раз я уже был уверен. У нас во дворе жил кот Том. Однажды он вернулся откуда-то с огромной раной через всю морду. Сначала казалось, что все обошлось, и рана заживает, но потом Тому стало хуже. Он лежал за котельной, не ел то, что мы ему приносили, почти не двигался и уже даже не пил. Ждать больше было нельзя, я понимал это. Улучив момент, когда во дворе, кроме нас с Томом никого не было, я нарисовал над ним кота. На морде у кота я нарисовал шрам – чтобы Том сразу знал, что он не один. Назавтра я пришел проведать Тома, но его на месте не оказалось. Не вернулся он и на следующий день, и через неделю. Я уже, честно говоря, не знал, что и думать, уже не надеялся его увидеть, но тут он появился. Я снова увидел его во дворе; он сидел вместе с другими котами. Я не сразу узнал его, он был какой-то немного другой. Но обознаться все-таки было невозможно – через всю морду у него шел шрам. Мне, правда, показалось странным, что шрам выглядел старым, давно зажившим и даже успел зарасти шерстью. Потом Том снова исчез, но я за него уже не волновался.

– Ты, представляешь, – говорит Катя, – такая незадача. В Венеции мы с Олегом тебе купили подарок, у старьевщика, настоящую окаменелость. Несли его, несли и сами же потеряли. У Олега, как потом выяснилось, карман дырявый был, вот она и выпала где-то по дороге. Но мы тебе ее нарисовали, не приходить же с пустыми руками, – Катя смеется. Она разворачивает листок бумаги, и я вижу закрученную спиралью полупрозрачную ракушку. «Наутилус, – вспоминаю я, – она называется наутилус». Я смотрю на рисунок. Там мчатся к центру туманности, отворяются окна, течет сок деревьев, загораются звезды. Там все, кто дышал, там пусто, там мы.

«Все правильно, – говорю им я, – такая ракушка и должна где-то затеряться, в море звать пустыню, в пустыне – море».

Часовщик

– Если ты спросишь меня, о чем я мечтаю, – говорил Бенцион, – то я тебе отвечу.

Иосиф поворачивал к нему голову, с трудом переводил взгляд с вьющейся по щербатому столу ленты домино – в эти моменты Бенциону казалось, что на столе не домино, а окаменевший скелет пресмыкающегося, может, даже – зародыша динозавра, который они тут для чего-то восстановили по пронумерованным косточкам. Иосиф смотрел на него и молчал.

– Это очень просто, – продолжал Бенцион, – Я хочу научиться делать часы, которые бы остановились в момент смерти их хозяина. Иначе, для чего они? В этом и есть смысл отлаженных часов. Они показывают человеку его время.

Механические, – добавлял он, – именно что механические.

Иосиф будто не слышал его; впадал в задумчивость. Как если бы в терявшем прозрачность вечернем воздухе образовывалась щель, проем, куда помещались и Бенционовы слова, и Иосифовы ответы, и то, о чем они успели бы подумать в эту секунду, и то, что они могли бы увидеть под веками, закрывая глаза – распадающаяся мозаика, отдаляющиеся друг от друга фрагменты, слепящие разноцветные квадратики, переплетения, прожилки. Все это устремлялось туда, клубилось, укладывалось, а потом щель затягивалась, воздух становился ровным.

– Рыба! – говорил Иосиф, со стуком опуская на столешницу доминошную кость. Иногда Бенцион был уверен, что, если в этот момент как следует присмотреться, то станут заметны крошечные серебристые рыбки, метнувшиеся из-под игральной кости вниз, через край стола, на присыпанную песком и сухими листьями акации, утоптанную землю сквера. Бенцион склонялся над столом, вытягивал шею, щурясь, разглядывал точки на выцветшей пластмассе. Бенциону редко удавалось выиграть у Иосифа, во что бы они ни играли. Закончив игру, они прощались. Бенцион смешивал на столе доминошные кости – будто стирал ладонью нанесенный на песок рисунок, складывал их в карман пиджака, говорил, что ему пора, что завтра с утра – много работы. Темнело, всходила луна, а еще позже над крышами показывалась мерцающая точка – Сатурн – и следовала над городом.

Свои первые часы Бенцион собрал, когда ему исполнилось двенадцать лет. Это был конструктор; он купил его после того, как они с Иосифом поехали к морю. Бенцион не помнил, когда именно они познакомились; было лишь несколько картинок, остававшихся в памяти, не имевших ни точной даты, ни срока давности – как неуместная новизна обоев, обнажившаяся под снятой со стены выцветшей, почти до неразличимости лиц и предметов, фотографией. Он видел круживших над его домом птиц. Голуби были белыми, солнце отсвечивало от их перьев. Ему было неизвестно, как долго это продолжалось тогда и как часто могло повторяться – он стоит у подъезда, запрокинув голову, приставив ладонь ко лбу, он будет смотреть на них, пока они не улетят. А вот он идет по двору. На асфальте лужи, в них отражаются провода, облака, окна домов. Он держит птицу. Она вырывалась, а теперь не вырывается. У нее гладкие перья, хрупкие, чужие. Вот перед ним мальчик, он выше его, немного старше. Бенцион протягивает ему птицу. Мальчик говорит, что у голубя подбито крыло. Теперь птица у мальчика. Ее глаз повернут к Бенциону, но он понимает, что птица не смотрит на него. Глаз затягивается белой дымкой. Мальчик уходит, Бенцион видит его спину. Это Иосиф.

В тот год он стал часто бывать у Иосифа, в голубятне. Голубятней был двухэтажный сарай, крытый серым шифером, обитый фанерой и листами жести. Окна были только на втором этаже. Вернее не окна, а затянутые мелкой сеткой рамы из необструганных досок – от пола до потолка. Сарай был выкрашен зеленой краской – краска пропитала фанерные листы, они оставались более темными. На жестяных листах краска вылиняла, шла пузырями, в которых копилась, разъедая обнажившийся металл, ржавая влага. «С высоты, голубятня напоминает потрепанное лоскутное одеяло, – думал Бенцион, – или картонную шахматную доску, которую кто-то решил сложить в кубик. Птицы возвращаются сюда».

Птицы возвращались. Бенцион не знал точно, сколько их было. Когда он приходил к Иосифу, обычно – под вечер, они сидели с ним на первом этаже. Там стояли два кресла с выступающими пружинами, на истертых спинках еще проступал рисунок – каменный дом с освещенными окнами, с башенкой под островерхой крышей; вокруг дома – лес. У Иосифа были сигареты. Он брал из пачки у деда, а тот не замечал. Они сидели там, на первом этаже, и курили. Разговаривали мало. Голубятня была на втором этаже. Там Бенцион не бывал ни разу. Иосиф поднимался туда один. Он говорил: «Подожди, я сейчас». Скрипела расшатанная дощатая лестница; потом Бенцион слышал стук закрывающейся рамы, хлопанье птичьих крыльев. Через несколько минут Иосиф возвращался. Иногда он приносил с собой записки – скрученные в плотные трубочки клочки бумаги. Он показывал их Бенциону. Некоторые письма были адресованы Иосифу. Но не все. В тех, других, письмах обычно были каракули – не разобрать: либо почерк непонятный, либо буквы, расплывшиеся от влаги, либо надпись на незнакомом им языке. Иногда написанное все же удавалось прочитать, но это помогало мало: «Мы о вас тоже помним», «В три часа; если ветер не переменится», «Ваша теория основывается на неверной предпосылке», и тому подобное. На следующее утро Иосиф насыпал отдохнувшим голубям корм, а потом они улетали, неся чужие письма дальше.

– От кого эти письма, – спросил однажды Бенцион, – и кому они написаны?

– Это неважно, – сказал Иосиф, – письмо, отправленное тебе, ты узнаешь. Остальные – не тебе. Как понять, откуда и куда направляется почтовая птица, если она прилетает со стороны моря и туда же возвращается?

– И даты, – настаивал Бенцион, – даты на письмах. Иногда их вообще нет, а иногда они какие-то неправильные. Вчера, например, здесь появился голубь с письмом двухгодичной давности. Как такое может быть? Может, конечно, его отправили с опозданием. Может, голубь забыл, что он – почтовый, и летает, где ему вздумается. Всё может произойти. Но это – не первый раз уже.

Иосиф тогда ничего не ответил ему. А вечером, перед тем, как Бенцион вернулся домой, они поехали к морю. Ехать надо было на трамвае. Они долго ждали его, а потом сидели, съежившись, на холодных скамьях. Сквозь черноту окон к ним прорывался свет фонарей, вспышки фар, сигналы светофоров. Трамвай скрежетал на поворотах, наконец, добрался до их остановки. Они вышли. Вагончик, зазвенев, тронулся дальше. Они провожали его взглядом – освещенные окна в жестяных рамах, пустые ряды скамеек. Трамвай удалялся от них, сжимался в поблескивавшую точку, а потом скрылся из виду. Они остались одни. Город находился за их спинами. Там, поодаль, если обернуться, можно было увидеть приземистые строения, освещенные редкими фонарями. Там начинались улицы, готовые увести их, приглашавшие их назад, к центру. Но они не оборачивались. Не оборачивались и не двигались с места. Море было перед ними, на небольшом отдалении. Свет окраинных фонарей еще достигал береговой линии, выхватывал полосу прибоя, проникал сквозь гребешки ближайших к ним волн, но потом упирался в наступавшую с моря темноту, рассеивался во влажном воздухе. Взгляд же устремлялся дальше и, словно вспоров незаметную – как черный костюм кукловода – пленку, попадал внутрь темноты, внутрь гигантского клубка, где вращались водные вихри, где глубоководные рыбы оказывались на месте ночных звезд, где ветры сталкивались, вырывались друг из друга и мчались к противоположным полюсам, где стороны света сближались, сходились в единой точке и снова разлетались: юг становился севером, север – югом, потом менялись местами запад и восток, и все начиналось заново. И время тоже было там, в клубке, среди течений и круговоротов, оно расслаивалось, дробилось, и было неизвестно, где появится вчера, где – завтра и где – сегодня; где находится случившееся давно и где – происходящее когда-нибудь.

Они смотрели вперед, в темноту. С моря их обдувало легким ветром. Бенциону не было холодно; Иосиф поднял воротник пальто.

– Если птица прилетает со стороны моря, как понять, сколько времени она летела? Сколько времени ее нигде не было? Это время ни одни часы не покажут, – сказал Иосиф, когда они уже подъезжали к их улице.

Во дворе они попрощались. Подходя к своему подъезду, Бенцион вспомнил, как однажды, годом раньше, видел часовой механизм – отец разрешил ему разобрать старые ходики. Бенцион тогда с трудом вытащил крошечные винтики, снял с часов заднюю панель. Он знал, что механизм приводит в движение пружина. Но это знание, хоть и было верным, казалось ему обманным ходом, отвлекающим маневром. Шестеренки и колесики были точно подогнаны друг к другу. В этой конструкции были задействованы силы, недоступные его взгляду, те же силы, что вращали планеты и удерживали воду в берегах океанов; здесь они отмеривали время и Бенциону казалось, что и время тоже находится где-то там, внутри, среди вращавшихся шестеренок, и было непонятно, что произойдет со временем, когда часы остановятся. Что-то должно было измениться, но Бенцион не знал, что именно. Он тогда не решился разбирать механизм. Закрыл его панелью и вернул на место.

…На следующий день Бенцион разбил копилку – зеленоватого стекла бутылку из под минеральной воды – и купил конструктор, он назывался «Узнай время». Конструктор был в картонной коробке с фотографией на крышке: мальчик, чуть старше Бенциона, спит, подложив руку под щеку, на пухлой подушке в горошек. Рядом с ним, на тумбочке – будильник с желтым циферблатом и черными узорчатыми стрелками.

В коробке Бенцион обнаружил полый фанерный куб, желтый пластмассовый циферблат и бумажный пакет с шестеренками и какими-то деталями, названия которых он не знал. Была там и инструкция, но на языке, непонятном Бенциону. Бенцион высыпал все детали на письменный стол. Детали лежали в беспорядке, но у каждой из них было назначение, и Бенцион должен был его установить, понять, как они связаны друг с другом. Под светом настольной лампы шестеренки матово поблескивали. Бенцион отодвинулся от стола и смотрел на них. Потом Бенцион потянулся к инструкции. Открыл ее. Там были рисунки – аккуратные квадратики; в них, деталь за деталью, возникал часовой механизм. Бенцион посидел еще немного, а потом резко выдохнул и, сверяясь с первым рисунком, нашел в россыпи шестеренок на столе нужную деталь. Она была гладкой на ощупь и, неожиданно, прохладной.

Бенцион собирал свои часы три дня. В инструкции каждая нарисованная деталь сопровождалась надписью. Он не знал, как произносятся названия – алфавит был чужим. Но постепенно Бенцион запомнил, как они выглядят, и, когда он думал о часах, в его памяти детали механизма все чаще заменялись сочетаниями малознакомых букв. Слова скручивались, оборачивались вокруг своей оси, соприкасались, сообщали друг другу скорость. Когда механизм был собран, Бенцион поместил его в фанерный корпус, приладил желтый циферблат и прикрепил стрелки. Был поздний вечер, в доме напротив почти везде погасли окна, родители уже спали. Бенцион лег в кровать и стал слушать часы. В ночной квартире казалось, что они тикают очень громко. Бенцион начал было засыпать, но что-то заставило его проснуться. Тиканье часов. Промежутки между ударами изменились. Они больше не были одинаковыми. В первый момент Бенциону показалось, что он узнает начало знакомой песни – как раз недавно ее передавали по радио. Но затем ритм стал другим. Бенцион попытался распознать новую мелодию, но часы уже отстукивали что-то другое – ритм менялся каждые несколько секунд, промежутки между ударами то увеличивались, то уменьшались – как если бы, свернув со знакомой улицы, Бенцион оказался в путанице переулков, в которых прежде не бывал, не знал их названий и плутал бы по ним, не имея возможности потом восстановить свой маршрут. На следующее утро Бенцион старался не смотреть на свои часы. Потом он отнес их в чулан и плотно закрыл дверь. Но, странным образом, он продолжал слышать приглушенное тиканье – сбивающийся, не имеющий логики звук. Бенцион вышел на балкон. Здесь звука не было. Он ударил кулаком по перилам и заплакал. Вечером он разобрал часы. Детали лежали перед ним на столе, все они были ему известны. Бенцион отнес их в чулан и ссыпал в коробку с инструментами. Потом, на протяжении нескольких лет, эти детали попадались ему на глаза – то в давно не выдвигавшихся ящиках стола, то среди старых игрушек, то в чулане, среди банок с засохшей масляной краской. Пластмассовые пластинки с прикрепленными к ним тусклыми шестеренками – как будто усохли и рассыпались ниточки, которые шли вглубь его памяти, соединяли их с тем вечером, питали цветом. А потом эти детали и сами исчезли куда-то. Бенцион вырос и уже не вспоминал о тех часах. Но однажды, незадолго до своего тридцатилетия, он увидел сон.

Во сне они с Иосифом гуляли по городу. Это был чужой город – маленький, с невысокими оштукатуренными домами. Смеркалось, но окна почти нигде не светились – видимо, жители покидали это место. В глубоких оконных проемах лежали тени; от этого очертания окон казались размытыми – как будто темнота проступала из них наружу, разъедая сначала стекла и подоконники, а затем – контуры зданий. Они шли там с Иосифом, сворачивали с одной незнакомой улицы на другую, пока вдруг, в одном из переулков, все же заметили освещенное окно – витрину небольшой лавки. На стене была вывеска «Птичье колесо: Стекло и сопутствующие услуги». Над входом висела керосиновая лампа с горящим фитилем, об нее билась ночная бабочка. Они зашли внутрь. На одной из стен была развешена одежда. Она была стеклянной: шляпы, костюмы, пальто, из такого же тонкого, тускловато-прозрачного стекла, как керосиновая лампа на входе.

– Я, пожалуй, куплю себе новое пальто, – сказал Иосиф, – мое совсем износилось.

– Никто не ходит в стеклянной одежде, – сказал Бенцион, – ее и надеть-то нельзя. Разобьется же!

Но Иосиф, казалось, не слышал его. Он подошел к висящему на стене пальто, осторожно снял его и надел на себя. На Иосифе оно не выглядело прозрачным: в нем отражались горевшие в лавке лампы, уличные фонари, звезды, уже появившиеся над городом. И Бенцион тоже отражался. Он протягивал руки к Иосифу; в отражении его ладони казались огромными, а лицо – маленьким и дрожащим. И все, что отражалось в Иосифе, теперь искажалось, меняло очертания и размеры – как бывает, когда смотришься в висящий на новогодней елке зеркальный шар: дверь лавки выгибалась и вытягивалась, а вьющаяся у входа бабочка оказывалась похожа на хлопающую крыльями серую птицу.

– Ну, я пошел – сказал Иосиф, – а ты оставайся.

Он развернулся и направился прочь от Бенциона, вглубь комнаты. Когда он шел, стены лавки растягивались и удлинялись, словно уступая его движению.

– Подожди, – крикнул Бенцион, – я иду с тобой.

Он бросился к стене, схватил пальто. Он ждал, что оно немедленно разобьется, но этого не случилось. Ему удалось просунуть руки в рукава, но, когда он стал застегивать пуговицы, по складкам на сгибах локтей побежали мелкие трещины, стекло стало крошиться, на пол полетели осколки. Бенцион стоял и смотрел, как они падают. Вокруг него образовались горки битого стекла; осколки все продолжали сыпаться. Рукава уже раскрошились, трещинки теперь бежали по его рукам, и Бенцион увидел, что, достигая пола, кусочки стекла превращаются в крошечные металлические шестеренки и катятся в разные стороны.

«Я не успел, – подумал Бенцион, – и никогда не успею».

Он поднял голову: Иосиф был уже у дальней стены. В ней образовалась брешь, воронка, Иосиф шагнул туда.

Бенцион проснулся. В первые секунды ему казалось, что воронка находится у него в груди. Он лежал в кровати, пытаясь восстановить дыхание.

Летом он уволился с работы и поступил в часовое училище. Студентов было немного. Они сидели по одному за длинными столами с отметинами чернил, клея, перьев, перочинных ножей. Уличный свет проникал в классную комнату сквозь закрашенные белой краской арочные окна за их спинами и смешивался со светом электрических ламп. Приладив к глазу лупу, Бенцион рассматривал ходовые колеса, роторы, балансы и турбийоны. Он касался их тончайшими отвертками. Он мог разобрать любой механизм, деталь за деталью, а потом восстановить его так, что хронометр не менял точность хода. Окончив училище, он стал работать в часовой мастерской. Это была небольшая комната, можно сказать – каморка, с полукруглым окном, выходящим в один из переулков. Раньше там была вывеска, но потом она, видимо, куда-то делась. Как раз тогда механические часы стали выходить из моды. К Бенциону приходили старики и старухи в истертых каракулевых шубах, смотрели на него, кто требовательно, кто доверчиво, протягивали ему часы с пожелтевшими циферблатами, с крошащимися ремешками, с посеревшими трещинами в толстых стеклах. Бенцион находил на верстаке среди разобранных разновеликих корпусов и лежащих вперемешку шестеренок подходящие детали. Чаще всего ему удавалось починить часы, запустить остановившийся механизм. Наутро старики возвращались, принимали у него часы, заворачивали их в тряпочки из фетра, прятали в сумочки или в нагрудные карманы. Он слышал в переулке звук удаляющихся шагов – поспешных, слишком быстрых для таких старых людей, так ему казалось.

Так шли годы. Дом, в котором работал Бенцион, снесли. Сам он вышел на пенсию. Теперь стены его однокомнатной квартиры были увешаны чертежами. Бумага была сероватой; линии на ней казались расплывшимися – как будто их несколько раз стирали ластиком, а затем наносили заново. Вдоль одной из стен тянулся верстак с инструментами, которые он принес из закрывшейся мастерской. Бенцион вставал рано утром, еще до восхода солнца, и садился за работу – взвешивал, выпиливал, шлифовал. Ближе к вечеру он спускался к Иосифу, в голубятню. Листы жести, которыми она была обита, давно уже покрылись ржавчиной, были пористыми и шершавыми. С расслаивавшихся листов фанеры полностью сошла краска. С подветренной стороны голубятню теперь подпирали деревянные балки. Внутри, на первом этаже, стояли все те же кресла. Рисунок на их спинках теперь было не различить. Иосиф заваривал чай – очень крепкий. Он был почти черного цвета. В фаянсовых чашках – Бенциона и Иосифа – отражалась свисавшая с потолка лампочка.

Каждый месяц Иосиф отправлял с почтовой птицей приветственное послание капитану одного из кораблей, плывущих к ним из нейтральных вод – теплоходов, крейсеров, сухогрузов, но лайнеров, конечно, лучше; на ее усмотрение. Все его птицы теперь были окольцованы – Иосиф использовал кольца и шестеренки, не понадобившиеся Бенциону. Те из них, что были из легкого металла. Он говорил, что моряки отвечают ему – кормят почтовую птицу и отправляют ее назад, с привязанной к лапке запиской.

«Что он, всех своих голубей сегодня принес? – подумал Бенцион, – зачем?». Иосиф часто приходил не один, а с какой-нибудь из своих птиц. Держал ее в кармане или за пазухой, гладил по голове указательным пальцем. Иногда голубь выбирался наружу, расхаживал по столешнице, вскакивал на доминошные фишки, клевал принесенные Иосифом зерна. Но в тот вечер все было иначе. Иосиф сидел неподвижно, почти не разговаривал, отвечал односложно. На лбу его выступила испарина и казалось, будто привычное выражение его лица стерлось, сползло вниз по резко обозначившимся складкам. Птица выглядывала у него из-за отворота пальто. Поворачивала голову то правым глазом к Бенциону, то левым. А потом она скрылась из виду, нырнула Иосифу за пазуху, там началось какое-то копошение; под тканью пальто стали появляться и исчезать бугры – на груди, на животе, в рукавах. Спустя несколько секунд из-за пазухи опять показалась птичья голова. Это был уже другой голубь, Бенцион это точно знал: тот был сизым, а у этого голова была белой, с серыми пятнышками над переносицей. Птица несколько секунд разглядывала его, потом принялась клевать пуговицу на Иосифовом пальто. Затем она скрылась за пазухой, как будто что-то сорвало ее с места, втянуло внутрь резким движением. И тут же на ее месте возникла другая – снова сизый голубь, но на этот раз – одноглазый. Птица повернулась к Бенциону уцелевшим глазом и смотрела на него, не мигая. Но не прошло и нескольких секунд, как и она скрылась из виду, уступив место следующей. Птицы показывались из-за отворота пальто, все новые и новые, все быстрее и быстрее. Они вытягивали шеи, озирались, терлись клювами о ворот, смотрели на Бенциона пристально, а затем исчезали у Иосифа за пазухой. В какой-то момент Бенциону стало казаться, что птичьи головы выталкивает наружу и затем возвращает под драповую ткань огромная шестеренка, и центр ее вращения – в грудной клетке Иосифа, в самой ее глубине. Пальцы Иосифа разомкнулись, доминошные косточки выскользнули из ладони, точками вверх. Птицы теперь сменяли друг друга с такой скоростью, что их уже невозможно было толком разглядеть. Перед грудной клеткой Иосифа словно образовался сизый кокон, в котором, то тут, то там, проступали птичьи лапы, фрагменты крыльев, полураскрытые клювы, а потом и их стало не различить. И тогда полы его пальто распахнулись, оттуда вырвалась голубиная стая; птицы ринулись в разные стороны, хлопая крыльями, крича. Что-то ударило Бенциона по скуле – крыло. Он резко поднял руки, прикрывая голову, откинулся назад и, потеряв равновесие, упал на землю, больно ударившись виском. Когда, через несколько секунд, Бенцион открыл глаза, птицы были где-то неподалеку, шум еще не утих. Иосифа нигде не было; на земле, рядом со скамейкой, лежало его пальто. Оно было расстегнуто, вывернуто подкладкой наружу. Земля была усыпана голубиными перьями. Бенцион заметил и несколько шестеренок – видимо, из тех, что Иосиф использовал для кольцевания голубей. Одна из них еще каталась по земле. Круги становились все меньше и, наконец, шестеренка обернулась вокруг своей оси и, задрожав, упала плашмя. Птиц уже не было слышно.

Бенцион не помнил, как он добрался домой. Все разъехались – люди в оранжевых жилетах, люди с носилками, люди с рациями. Во дворе было тихо. Бенцион сел у окна и сидел там пока не рассвело. Утром он пошел в голубятню. Не дойдя до нее несколько шагов, он остановился. Ему казалось, что теперь, когда в ней нет Иосифа, она сохраняет свою форму лишь благодаря заведенному порядку вещей, по привычке проржавевшего на сгибах материала; что пройдет немного времени, и она сложится, просядет, распадется на части, сойдет на нет, подобно тому как постепенно оседает, испаряется слепленный кем-то на дневной прогулке снеговик в вязаном шарфе. Ключ был спрятан под лестницей. Он захлопнул за собой дверь, стоял, не зажигая лампу – без света контуры знакомых предметов отличались, были не такими как при Иосифе. Так ему было понятнее, что Иосифа нет. Когда глаза Бенциона привыкли к темноте, он взялся за перила и стал подниматься на второй этаж. Бенцион шел медленно, как будто тело тянуло его назад, к полу. Он толкнул фанерную дверь. Она беззвучно отворилась.

Второй этаж был пуст. Рамы с сетками были распахнуты настежь, сквозь щели в дощатом потолке проникали солнечные лучи. Пол был покрыт засохшим голубиным пометом, усыпан перьями. Бенцион сел на стоявшую здесь же, около двери, табуретку. Он смотрел в окно, на свой дом – дом казался ему чужим, незнакомым. У него застучало в висках. Он обхватил руками голову. Время находилось тут, рядом с ним, вокруг него. Оно пульсировало, закручивалось, сжималось и, разжимаясь, заполняло собой голубятню, двор; вычерчивало контуры зданий, предметов, людей; вбирало в себя события, отражало их в самом себе на тысячи отражений, в которых появлялись и исчезали города, ландшафты, планеты и звезды, в которых корабли плыли к берегам из нейтральных вод, а посланные с почтовыми птицами записки где-нибудь и когда-нибудь достигали адресата.

Бенцион вышел из голубятни и направился к дому. Стук в висках почти прекратился. Он шел быстрыми шагами, к своим инструментам, к разобранным на детали часам, к чертежам, которые больше не были ему нужны.

Клуб любителей диафильмов

Первым приходит Виталий Иванович. Потом Паша из дома с красными балконами. Кейт прибывает дневным рейсом. Джош задерживается во дворе, чтобы покормить кошек. Он – единственный, кого я успеваю увидеть из окна – стоптанные ботинки без шнурков; правый рукав плаща полуоторван.

– Все собрались? – Паша всегда задает этот вопрос.

Виталий Иванович настраивает проектор. На светлых обоях подрагивает светящийся квадрат. В квадрате появляются черные точки; они растут, меняют цвет на серый, соединяются в дрожащие островки. Это напоминает фильмы про жизнь клетки, которые показывали по телевизору – черно-белую хронику. Но потом островки распадаются, снова становятся крошечными и исчезают. Можно начинать.

Вообще-то все началось с Кейт. Она написала: «Вам не кажется, что, когда мы разговариваем – вы, я, Виталий Иванович, другие люди, где бы они ни были, в разговоре кого-то не хватает. Если бы слова были чем-то вроде волн эхолота, они очертили бы полое пространство, чью-то фигуру. Кого-то из нас всегда нет, понимаете?».

Я спросила: «И кто же это?»

Но Кейт уже не была на линии. Зеленый огонек рядом с ее именем погас. «Наверное, корабль попал в шторм», – решила я тогда. Я представила себе Кэйт, в этом ее неизменном деловом костюме из серого твида. Этот ее воротничок из накрахмаленного кружева столетней выдержки. Она заглядывала в иллюминатор, смотрела вдоль черной поверхности, на горизонт.

Паша написал: «Это проступает не только в разговорах. Тебе не кажется, что в любой ситуации есть что-то еще? Словно там могла бы поместиться еще чья-то жизнь. Там находится кто-то из нас, но мы упускаем это из виду».

Я спросила: «А ее, в принципе, можно разглядеть, как ты считаешь?»

Джош написал: «Между предметами, между событиями, между нами, между словами, между кадрами, между временами суток».

Тогда я вспомнила, как в детстве часто оставалась одна дома поздно вечером. На день рождения мама подарила мне проектор и несколько маленьких разноцветных цилиндров – коробочек с диафильмами. Однажды родителей не было особенно долго. Я смотрела диафильмы из своей коллекции, прокручивала их один за другим – про виды паровозов, Бэмби и взятие Бастилии. А потом пленка выскочила из зажима, сорвалась, и на стене остался только светящийся квадрат. Я хотела включить в комнате свет и заново заправить пленку, но вместо этого подошла к окну. Мы жили в многоэтажном доме. В этот час окна почти нигде не горели, кроме одного, в доме напротив. Подо мной были едва различимые силуэты крыш, пустые улицы. Но я смотрела прямо перед собой – на такой же освещенный квадрат, как окно нашей квартиры, и как квадрат на стене моей комнаты. В окне был человек. Он сидел, склонившись над столом, в руке у него был какой-то небольшой предмет. Человек был далеко от меня, но я поняла, что в этот момент он задержал дыхание – как бывает, когда надо сделать очень точное движение. Я прислонилась к стеклу, стараясь получше разглядеть происходящее там, в том окне. Я увидела на столе модель самолета. Я даже смогла разглядеть его пропеллер. Человек держал в руке крыло, потом, осторожно, все еще стараясь не дышать, присоединил его к матовому корпусу. Потом он откинулся на спинке стула, посмотрел в мою сторону. Я отошла вглубь комнаты. Мне захотелось посмотреть диафильм про самолеты, но такого в моей коллекции не было. Я сложила кисти рук так, чтобы они напоминали самолетные крылья, и провела ими сквозь луч проектора. По экрану заскользила тень – почти как самолет. Очень похоже.

Я вспомнила про тот вечер, про того человека и пустоту, которую преодолел взгляд, переносясь от окна к окну, от одного самолета к другому. Как будто взгляд обладал весом, а пустота – силой притяжения. Я открыла нижний ящик письменного стола. Коробки были там же, где и много лет назад. Картонные крышки, без надписей. В одной коробке был проектор, в другой – диафильмы.

Мы стали собираться раз в месяц и смотреть диафильмы. Во-первых, потому что в них есть движение, но при этом можно успеть все внимательно разглядеть, не упустить ни одну деталь. Во-вторых, потому что уж там-то четко видно, где завершается один кадр и начинается другой. Мы изучили всю мою коллекцию, а потом Джошу прислали из дома посылку. Мы смотрели про сфинксов, лебедки, королевское археологическое общество, тайные ходы, песок.

Когда мы чувствовали, что в нас достаточно сосредоточенности, мы задерживали на экране щель между кадрами. Пытались вычислить, что она в себя вмещает. Вот сигнал радара, вот пересадка сердца. Вот сандалии завоевателей, вот звездное небо.

Следующую коробку принес Виталий Иванович. Сказал, у него умер сосед, и его вещи вынесли на улицу. Там были брошюры про Северный полюс, какие-то справочники, чертежи, будильники. А Виталий Иванович заметил обувную коробку и как-то сразу понял, что в ней. Такая удача. Мы смотрели про турбины, про воду, поднимающуюся над травой, над кронами деревьев, подступающую к глазам, а потом устремляющуюся в узкий тоннель. Всего пятнадцать кадров.

Однажды, когда все собрались, проектор стал настраивать Паша. С непривычки изображение получилось немного размытым, но все же мы успели заметить в одном из окон поезда Виталия Ивановича. Ночная река. Семафор. Снег.

Несколько встреч спустя проектор настраивал Джош. Паша улыбался, стоя на ступеньке пожарной машины. Клубы дыма. Флаги и оркестры. Следующий кадр неразборчив из-за трещин.

…Потом мы с Кейт смотрели в окно, ждали, пока Джош появится из-под арки. Но он так и не появился. Пустой двор. У мусорных баков – стайка кошек. Они привыкли, что Джош раз в месяц к ним приходит. А, может, он и чаще приходил, просто мы его не видели. В тот вечер мы смотрели диафильм про камни и смену ландшафтов. Мы узнали, что, выбрав на земном шаре любую точку и оставаясь в ней достаточное количество времени, мы могли бы испытать на себе все без исключения геологические среды – степи, горы, моря, ледники, сильный ветер. Когда я включила свет, Кейт сидела в дальнем конце комнаты. Она встала, стала надевать пальто. Потом она взглянула на меня, рассеянно улыбнулась. Потом хлопнула дверь.

Я знаю, каким будет этот кадр. Я буду лететь на самолете, маленьком самолете с пропеллером. Я наберу высоту и замечу, что ко мне приближается матовый шарик. Потом я увижу, что шарик увеличивается, и что, на самом деле, это – самолет, очень похожий на мой. Я смогу рассмотреть летчика в кабине напротив, но лицо его будет скрыто защитными очками. Мы откроем стеклянные крыши кабин, и каждый из нас, ловко подтянувшись, спрыгнет на крыло. Чувствуя под ногами вибрирующий металл, стараясь не смотреть вниз, я буду медленно продвигаться к кончику крыла. И тот, другой, летчик будет делать то же самое. Когда мы встретимся, я попытаюсь разглядеть его лицо, но в стеклах очков будет отражаться солнце, и мне не удастся это сделать. Мы коснемся друг друга рукавами и перейдем из одного самолета в другой.