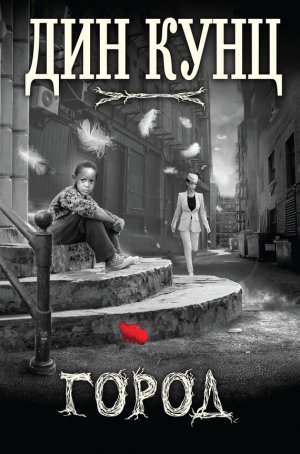

Город (сборник) Кунц Дин

– Возможно.

– Только возможно? У тебя амнезия? Послушай, иногда мистер Бледсоу разрешает мне поиграть с ним.

– Откуда мне это знать? Он никогда про тебя не говорил.

– А я-то думал, что он только обо мне и говорит. Кто тебя убедил, что мы живем в криминальном квартале?

– Моя мама – очень тревожная личность.

– Конечно, я не двенадцатилетний ботан-саксофонист. На самом деле я тридцатилетний безумец-убийца, и в маскировке мне нет равных. Домино ты сбацал отлично.

– Спасибо. Он великий.

– Умеешь что-нибудь еще?

– Нет. Я играю «Когда-нибудь я выбьюсь в люди» снова и снова, пока не свожу всех с ума. Если я что-нибудь услышу, то почти наверняка смогу сыграть.

– Я просто тебя подкалывал. Мне известно о твоей музыкальной памяти, или как там она называется. Твой дед думает, что ты уже многого добился, а добьешься еще большего.

Это откровение наполнило меня гордостью, но потом я вспомнил слова дедушки Тедди о том, что талант – незаработанный дар, и ответил:

– Я еще многого не умею.

– Кто бы спорил, пилигрим. Я просто повторил тебе слова твоего деда.

– Почему ты называешь меня пилигримом?

– Так я имитирую Джона Уэйна.

– Лучше держаться музыки.

– Эй, ты знаешь, кто такой Сай Оливер?

– Отличный композитор и аранжировщик, такой же, как Томми Дорси. Четырехбитный свинг, двухбитный поп.

– «Делай это легко» и «Высокий свинг».

– «Просто свинг». Ты знаешь эту мелодию?

– Впусти меня в дом, и, вместо того, чтобы четыре тысячи раз ударить тебя ножом, я с тобой поиграю.

– А если ты не умеешь?

– Если, послушав меня, ты решишь, что я не умею, тогда я забью тебя до смерти топором.

– Каким топором?

– Ты меня разыгрываешь? На сленге – это саксофон.

– У нас в семье сленгом не пользуются.

Я впустил его в дом, он не ударил меня ножом четыре тысячи раз – даже один раз, – и я не дал ему повода забить меня до смерти саксофоном.

Я полагаю маленьким чудом тот факт, что Малколм и я, два музыкальных вундеркинда, жили в то лето на одной улице, и каждый нуждался в друге. Прочие дети смеялись надо мной из-за моего маленького роста и худобы, а также потому, что мой отец не жил дома. В те давние времена огромное большинство черных семей, да, пожалуй, и всех семей, включало двух родителей, а матери-одиночки – разведенные или никогда не выходившие замуж – становились объектом сплетен. Дети смеялись и над Малколмом, потому что он был… ну да, Малколмом. Мы совершенно не подходили друг другу и, тем не менее, стали друзьями на всю жизнь, причем, думаю, дружба наша не просто возникла, но и окрепла уже к тому моменту, когда он уходил из дома дедушки Тедди, примерно через четыре часа после того, как появился.

Иногда, если Малколм в панике, он говорит, что мы не испытали бы столь жестоких утрат, если бы никогда не встретились, поскольку в этом случае не оказались бы где не следовало и когда не следовало, но я никогда не смотрю под таким углом на нашу дружбу. Они принесла нам много хорошего, и счастье, которое мы черпали из нашей дружбы, не могло побудить судьбу подсунуть нам под ноги западню. Судьбы вообще нет, есть свободная воля, и мы просто перешли дорогу людям, которые по своей воле согласились выполнять работу Дьявола. Люди, выполняющие работу Дьявола, есть везде, встречи с ними не избежать, разве что поселиться на вершине горы в сотне миль от ближайшего человеческого жилья.

В любом случае, в понедельник дедушка Тедди вечером не играл в отеле. Закончив выступление в отделе высокой моды крупного универмага в центре города, он заезжал за Сильвией в «Вулвортс», и они вместе ехали домой. Я ожидал их к пяти вечера.

После ухода Малколма я включил телик и обнаружил, что привычная сетка передач прервана экстренным выпуском новостей. В оставшиеся месяцы года антивоенные протесты только набирали силу, состоялся марш на Пентагон, закончившийся насилием и арестами. Хотя наш город редко оказывался на гребне протестной волны, по каким-то причинам в то лето у нас прошли две крупные демонстрации, словно антивоенные организации решили провести разминку перед грядущими более массовыми осенними выступлениями.

В тот день демонстрация проходила у Городского колледжа. Обозленная толпа из трех или четырех тысяч человек выступала против системы добровольной военной подготовки[42], в которой участвовал колледж. Фаланга полицейских в защитной экипировке пыталась заслонить основные корпуса колледжа, которые демонстранты стремились захватить. Расовые бунты в Детройте закончились только днем раньше, и ведущий выпуска новостей вспоминал о тамошних событиях, рассказывая о текущих. Время от времени он повторял слова Джерома Каванау, мэра Детройта, которыми тот охарактеризовал состояние города: «Он выглядит, как Берлин в 1945-м».

Хотя мама говорила мне, что телевизионные новости – далеко не все новости, а только те, которые тебе хочет показать ответственный за информационный выпуск, меня так заворожил хаос на экране, что я не смог шевельнуться, даже когда началась рекламная пауза. В те дни табачные компании еще рекламировали на телевидении свою продукцию, а адвокаты – нет: некоторые изменения к лучшему, другие – наоборот.

Через несколько секунд после того, как реклама сменилась беспорядками в районе Городского колледжа, я увидел мистера Реджинальда Смоллера. Большую часть толпы составляла молодежь, но и среди людей в возрасте техник-смотритель выделялся бы (не жестокостью), напоминая гориллу среди газелей. Цветастая бандана закрывала его жесткие, торчащие во все стороны волосы, но он оставался коротышкой с толстым животом, а его майка открывала немалую часть заросших густой шерстью спины и груди. Узнать его не составляло труда только по этой шерсти. Из всех, попавших в кадр, он казался самым злобным, кричал на полицию так громко, что слюна летела во все стороны, размахивал кулаками, а его лицо гротескно перекосило от ярости.

Я слез с кресла и опустился на колени перед экраном, зачарованный действом и изумленный вступлением мистера Смоллера в ряды активистов. Но, наверное, больше всего меня поразил тот факт, что впервые я увидел в телике знакомого мне человека. И тут же я увидел второго, точнее, вторую. В джинсах, топике и изящной соломенной шляпке, совершенно неуместной на такой демонстрации. В отличие от остальных, она не кричала и не размахивала руками, а фотографировала маленьким фотоаппаратом и внимательно наблюдала за всеми, словно мысленно делала какие-то пометки. Как знать, возможно, мисс Делвейн действительно собирала материал для журнальной статьи или для второго романа, уже не связанного с родео.

И тут же я понял: переместись камера чуть левее, я увижу рядом с ней своего отца, с роскошной новой бородой. Тилтон не верил практически ни во что, кроме как в самого Тилтона, и представлялось крайне нелогичным, что он решился прийти на демонстрацию, рискуя получить полицейской дубинкой по физиономии, после чего он бы уже не смог с таким удовольствием разглядывать себя в зеркале. Но он пришел. Я это чувствовал. Может, пришел исключительно из-за мисс Делвейн? Она была жаркой женщиной, и вовсе не потому, что происходило все это в летний день. Пусть и десятилетний, я узнавал жаркую женщину.

Камера сместилась влево, и, конечно, я увидел его, старого доброго папочку, в черной футболке вместо черного свитера под горло, который он носил более шести месяцев тому назад, когда мы чуть не столкнулись в кафе «Королевское». Бороду он тоже не сбрил. Волосы стали длиннее. На груди, как было и в кафе, блестел висевший на цепочке большой серебряный медальон. Двадцать девятого декабря я, конечно, медальон не разглядел, теперь же телик показал его во всех подробностях: пацифик, символ антивоенного движения.

Вновь я замер от изумления, потрясенный до глубины души: никак не мог ожидать такого от отца. Так же, как мисс Делвейн, он ничем не выражал праведную ярость, охватившую окружавших его демонстрантов. Отца, похоже, забавляла страсть, с которой они выражали свои чувства, но в нем ощущалась и какая-то настороженность, взгляд метался из стороны в сторону…

– Что они замышляют? – произнес я вслух, удивив самого себя.

Интуитивно, отталкиваясь от опыта общения с отцом, я знал: он и мисс Делвейн, и мистер Смоллер, если на то пошло, участвовали в демонстрации у Городского колледжа не потому, что считали войну аморальной и надеялись положить ей конец. Их привело туда что-то еще.

Хотя теперь я ожидал увидеть Лукаса Дрэкмена и Фиону Кэссили, новости переключились на Детройт. Чтобы показать сгоревшие и еще дымящиеся руины, которые остались после недавно закончившегося бунта. Услышав звуки захлопывающихся дверец, я поднялся, подошел к окну и увидел «Кадиллак» дедушки, припаркованный перед домом. Тут же выключил телик.

Когда они с мамой вошли в дом и позвали меня, я откликнулся из кухни, где торопливо накрывал стол к обеду.

По дороге они заехали в супермаркет, чтобы купить свежую вырезку и другие продукты. Так что пообедали мы салатом из помидоров и огурцов, жареным мясом, тушеной фасолью и картошкой, которую дедушка нарезал тонкими ломтиками и поджарил с маслом и зеленым перцем.

За столом мы обменивались впечатлениями от событий этого дня. Бабушка ушла три с половиной месяца тому назад, к дедушке уже вернулась способность улыбаться, а иногда он даже смеялся, хотя в том, что он по-прежнему скорбит по бабушке, сомневаться не приходилось.

Я рассказал им о Малколме Померанце, о том, как долго он убеждал меня, что мое убийство в его планы не входит, пусть он и незнакомец, как мы долго играли вместе, хотя рояль и саксофон составляли странный дуэт. Я не рассказал про своего отца, увиденного в телике, поскольку знал себя достаточно хорошо и опасался, что начав говорить про него, упомяну и мисс Делвейн. Мне не хотелось причинять боль маме, пусть даже она окончательно порвала с Тилтоном, его тесное общение с мисс Делвейн задело бы ее за живое.

Позже я лежал в постели с романом Роберта Хайнлайна «Звездный зверь», который начал читать прошлым вечером. Книга оказалась такой веселой, и я часто смеялся. Но сегодня не мог выбросить из головы Тилтона-в-телике, и то, что вчера вызывало смех, сегодня могло вытянуть из меня только легкую улыбку.

Дверь приоткрылась, на пороге появилась мама.

– Эй, большой мальчик, есть минутка?

– Знаешь, я как раз собирался одеться и пройтись по барам, а потом сесть в реактивный самолет, чтобы успеть к завтраку в Париж.

– Когда вылет? – спросила она, заходя в комнату.

– Это частный самолет. Улечу, когда пожелаю.

– На это ты экономил деньги, которые я тебе давала на завтраки в школе?

– Я их еще с толком инвестировал.

Она присела на край кровати.

– Ты здесь счастлив, сладенький?

– В доме дедушки? Конечно. Тут гораздо лучше, чем в нашей квартире. И так тихо.

– И комната у тебя больше.

– И рояль в гостиной. И никаких тараканов.

– Приятно иметь вторую ванную, пусть даже только с душевой кабинкой.

Я отложил книгу.

– Но мне иногда так недостает бабушки.

– Мне будет ее недоставать до конца моих дней, сладенький. Но в этом доме она оставила много любви. Я постоянно ее чувствую.

Она взяла мою левую руку и поцеловала каждый палец. Мама всегда так делала, и я никогда не забуду ее ласки.

– Тебе понравился Малколм, правда?

– Да. Он клевый.

– Я рада, что ты так быстро нашел друга. Кстати, одна женщина пришла сегодня в кафетерий «Вулвортса» и просила передать тебе несколько слов. Она сказала, что не знала более послушного и вежливого мальчика, так что я очень тобой гордилась.

– Кто? – спросил я.

– Я никогда раньше ее не видела, но она сказала, что короткое время жила в нашем доме и несколько раз встречала тебя в вестибюле и на лестнице. Ева Адамс. Ты ее помнишь?

Если я и подозревал, что актер из меня даже лучше, чем музыкант, то доказательство получил в тот самый момент.

– Мисс Адамс, конечно. Красивая женщина с лиловыми глазами. Она жила в нашем доме прошлым летом.

– Ты никогда о ней не упоминал.

– Я встречал ее несколько раз, когда приходил или уходил, ничего больше.

– По ее словам, она – фотограф.

– Я точно не знал, но возможно.

– Она просила передать тебе, что твоя фотография по-прежнему у нее, и она – одна из ее любимых.

Я нахмурился, словно пытался вспомнить.

– Да, однажды она попросила меня остановиться на крыльце, чтобы сфотографировать. Не знаю, почему.

– Она сказала, что ты очень красивый и фотогеничный. Очевидно, у нее наметанный глаз первоклассного фотографа.

Я прикинулся, будто смущен комплиментом.

– Да, я вылитый Рок Хадсон[43].

Я, конечно, очень огорчился. Словно попал в клетку с табличкой «ОН ЛЖЕТ СВОЕЙ МАТЕРИ» и чувствовал, что теперь, возможно, никогда не смогу из нее выбраться.

Мама поцеловала меня в лоб.

– Я не хотела отрывать тебя от книги. Знаю, как ты любишь Хайнлайна.

– Хороший писатель. Но ты ничего не прервала.

– Я люблю тебя, Иона, – с этими словами она поднялась с кровати.

– Я тоже тебя люблю.

– Не забудь помолиться перед сном.

– Обязательно помолюсь.

– Крепкого тебе сна, мистер Хадсон, – пожелала она, прежде чем плотно закрыть дверь.

Я чувствовал себя грязнее грязи.

Интерес к «Звездному зверю» пропал полностью.

Я помолился, выключил свет, но сомневался, что меня ждет крепкий сон.

Я буквально слышал слова Фионы Кэссиди, произнесенные чуть ли не годом раньше: «Если ты любишь свою маму, то хорошенько подумаешь над моими словами. Я люблю резать. За полминуты могу сделать ей новое лицо».

В темноте что-то попало в мою левую ноздрю. На самом деле ничего не попало. Просто вспомнилось холодное острие лезвия выкидного ножа, которым она мне угрожала.

Что бы ни затевала Фиона Кэссиди, и Лукас Дрэкмен, и мистер Смоллер, и мой отец, и мисс Делвейн, при условии, что они что-то затевали, время реализации их плана стремительно приближалось. Ведьма с лиловыми глазами пришла в кафетерий «Вулвортса» не на ланч, а для того, чтобы похвалить меня моей маме, точно зная, что все эти комплименты мама передаст мне. Да только на самом деле комплименты служили угрозой, предупреждением о последствиях, к которым привела бы моя болтливость.

Эта часть моего рассказа основана на услышанном, как говорится, из вторых рук, но я полагаю, сомнений она не заслуживает, потому что источником информации служил мистер Иошиока, которому я доверял, как себе.

Примерно в то время, когда мама рассказывала мне о встрече с Евой Адамс в кафетерии «Вулвортса», мистер Ябу Тамазаки из «Дейли ньюс» сидел за кухонным столом в своей квартире, совсем в другой части города, над списком пассажиров круизного лайнера, на котором в октябре 1961 года миссис Рената Колшак отправилась, как потом выяснилось, в последний вояж.

Поскольку расследование он продолжал по собственной инициативе и против желания руководства, продвигался он медленно и с осторожностью. Задерживали его и некоторые версии, которые заканчивались тупиком. Наконец, затратив немало усилий, он вышел на сотрудницу компании, которая организовала этот круиз, мисс Ребекку Тримейн, ранее Ребекку Арикаву.

В 1942 году двенадцатилетнюю Ребекку забрали из дома приемных родителей и отправили в Детскую деревню, сиротский приют в Манзанаре. Годом позже ее изнасиловал девятнадцатилетний интернированный, член банды. Насильника отправили в лагерь с более строгими условиями содержания, где и предали суду. В 1944 году четырнадцатилетняя Ребекка вернулась к приемным родителям, Саре и Луису Уолтонам. Окруженная любовью, в теплой семейной обстановке, Ребекка переборола последствия психологической травмы и со временем вышла замуж.

По совету адвокатов круизная компания десять лет держала в архиве списки пассажиров каждого круиза. И хотя список имен, фамилий и адресов имел для компании важное значение: все эти люди рассматривались потенциальными клиентами новых круизов, – мистер Тамазаки, человек чести, сумел убедить Ребекку, что нет у него намерений причинить даже малейший вред ее работодателям.

В списке значились 1136 пассажиров. Мистер Тамазаки не ожидал найти в нем Лукаса Дрэкмена, и не нашел. Он искал подозрительное говорящее имя – сравнимое с Евой Адамс, или потенциально ложный адрес, или инициалы Л. Д. Так иной раз поступали умные, но самоуверенные преступники, оставляющие намек на свое настоящее имя.

Поскольку Рената Колшак бронировала каюту заблаговременно, в списке она фигурировала под номером 50. Продвигаясь дальше, мистер Тамазаки подчеркнул красным карандашом несколько фамилий, чтобы потом присмотреться к ним внимательнее, но, добравшись до номера 943, понял, что нашел нужного ему человека. Имя Дуглас Т. Атертон показалось ему знакомым. Интерес вызвал и адрес: город Чарльстон, штат Иллинойс, расположенный всего лишь в двенадцати милях от Мэттона, где Лукас учился в частной военной академии, которую успешно закончил.

Быстрая проверка материалов дела подтвердила, что тогдашнего и нынешнего ректора академии зовут Дуглас Т. Атертон.

Телефонный звонок в этот не столь поздний час не выходил за рамки приличия. Рискнув представиться сотрудником «Дейли ньюс», мистер Тамазаки попросил разрешения поговорить с ректором и получил ответ, что звонить ему надо в учебные часы. Пойдя на еще больший риск, мистер Тамазаки сказал, что ему необходимо задать важный вопрос, касающийся серьезного преступления, и он отнимет у мистера Атертона не более двух минут, после чего дежурный перевел звонок на домашний номер ректора.

– Заверяю вас, мистер Тамазаки, что я в одиночестве не путешествовал по Карибскому морю в октябре 1961 года или, если на то пошло, в любое другое время, – ответил ректор. – После свадьбы девятнадцатью годами раньше я никогда не ездил в отпуск без жены, – и ему не удалось изгнать из голоса нотки сожаления. – Более того, я бы никогда не отправился в двухнедельный круиз во время учебного года. Счел бы это нарушением дисциплины, учитывая, сколь многое, и не самое хорошее, может случиться в академии в мое отсутствие. – Не вызывало сомнений, что ректор не знал, что мать одного из бывших студентов исчезла с круизного лайнера через два с половиной года после того, как студент закончил академию. – Вам нужен другой Дуглас Атертон.

Мистер Тамазаки поверил ректору. Лукас Дрэкмен мог потешить свое чувство юмора, прикрывшись именем ректора, чтобы совершить убийство. И не вызывало сомнений, что его шутка понравилась тем, кто знал о совершенном преступлении.

Использование имени ректора, подкрепленное фальшивым удостоверением личности, не доказывало вину Лукаса Дрэкмена. Суд не стал бы рассматривать сие вещественным доказательством, потому что никто не смог бы подтвердить, что именно Лукас Дрэкман брал билет на это имя. Разумеется, если бы поступила информация о том, кто конкретно арендовал почтовый ящик, на который круизная компания высылала билет, шансы на обвинительный приговор Дрэкмену могли возрасти.

После того как мистер Иошиока получил эту информацию, они с мистером Тамазаки пришли к выводу, что, благодаря этой находке и при определенной удаче, молодой мистер Дрэкмен может понести заслуженное наказание, а с ним близнецы Кэссиди, Эрон Колшак и все, кто вел с ними дела, скажем, мой отец. Если бы это произошло, они перестали бы представлять собой угрозу мне, моей маме и мистеру Иошиоке.

По прошествии стольких лет, пожалуй, можно утверждать, что открытие мистера Тамазаки случилось именно в тот момент, когда зародилась буря, которая вскорости, набрав силу, изменила наши жизни, причем не в лучшую сторону.

Следующим утром мама и дедушка Тедди уехали вместе. В «Вулвортсе» маме предложили работать пять дней вместо трех, и хотя она злилась из-за того, что не может найти клуб для выступлений, дополнительные деньги ей помешать не могли. Дедушка по-прежнему пять дней по вечерам играл в отеле, но теперь взял еще два лишних дня в универмаге, поэтому до самой школы все будние дни мне предстояло проводить в доме дедушки в одиночестве.

Во вторник утром я сидел на ступеньках крыльца в надежде, что Малколм увидит меня и воспримет мое появление на крыльце как приглашение прийти и вновь поиграть в гостиной. Я не удосужился выяснить, в каком из домов на противоположной стороне улицы он живет. Если бы он пришел, я бы не смог рассказать ему все, что утаивал от мамы. Собственно, я бы не решился рассказать даже малую часть. Но ни «Звездный зверь», ни любая другая книга не могли свести мою тревогу к простой озабоченности. Игра на рояле в одиночестве – тоже. А вот в компании Малколма, который не только хорошо играл, но и красиво говорил, я бы хоть немного отвлекся и перестал рисовать в своем воображении картины смерти.

Когда слева от меня на тротуаре появилась женщина, приближаясь ко мне сквозь сложную структуру солнечных лучей и теней, я не обратил на нее никакого внимания, занятый тем, что представлял себе грядущие ужасные события. В какой-то момент отметил для себя, что одета она примерно так же, как бабушка Анита одевалась, когда шла на работу в офис монсеньора: удобные черные туфли на низком каблуке, темно-серый костюм с юбкой до середины голени и пиджак до бедра, белая блузка. Когда она повернула на дорожку, я увидел черную соломенную шляпку с мягкой тульей, прямыми полями и тремя синими перышками. И сразу понял, кто эта женщина.

– Мисс Перл, – я начал подниматься.

– Сиди, Утенок. Я не жду, что ты потанцуешь со мной. Просто посижу рядом с тобой на ступеньке.

Я не видел ее с июня прошлого года. Последняя наша встреча состоялась через день после того, как мама выставила вещи отца на лестницу и выгнала из квартиры. Мисс Перл была в толпе, собравшейся в зале Абигейл Луизы Томас, чтобы послушать, как мама поет, а я играю. Я не мог считать тех двух раз, когда она находилась в темноте после тех пророческих снов, потому что один раз она была только голосом, а другой – голосом и силуэтом.

Окутанная легким розовым ароматом духов, она села и поставила между нами большую черную сумку. По-прежнему высокая, красивая, но не такая великолепная, как была в розовом костюме.

– Как жизнь, Утенок?

– Не так, чтобы хорошо.

– Да, я вижу, ты такой же мрачный, как в тот день на крыльце твоего многоквартирного дома. Тогда ты выглядел королем мрачности, словно сидел на гвоздях и жевал кнопки. Помнишь, о чем ты печалился?

– Наверное, потому… что Тилтон не собирался разрешать мне учиться играть на пианино.

– И как для тебя все обернулось?

– Полагаю, неплохо.

– Ты полагаешь? Или просто неплохо? Ты уже зрелый пианист, хотя до взрослости тебе далеко.

– Спасибо вам за пианино, мисс Перл.

– Видишь? Если ты будешь хмуриться и дуться на мир, мир будет хмуриться и дуться на тебя. Получается такой злобный круг. Никому он не нужен. Сегодня самый солнечный из солнечных дней или нет?

– Что?

– У тебя есть глаза, малыш. Оглянись вокруг, оглянись.

– Конечно, день солнечный.

– Тогда и тебе лучше быть солнечным, и в этом случае все окажется гораздо лучше.

– Сейчас проблема серьезнее, чем тогда. Гораздо серьезнее. И солнечные мысли могут не помочь.

Она изогнула бровь.

– Ты про твоего отца, миссис Делвейн и мистера Смоллера, орущих во всю глотку на полицию, Фиону Кэссиди, заглянувшую в «Вулвортс», плюс Лукаса Дрэкмена, что-то замышляющего с твоим отцом и другими?

Я встретился с ней взглядом и, как прежде, не увидел ничего пугающего в ее глазах. Обычно люди относятся друг к другу по-доброму, доброту не нужно отыскивать в глазах. Но ее теплые карие глаза просто лучились неисчерпаемой добротой. Они сверкали, но не благодаря яркому утреннему солнцу, а изнутри. Дыхание перехватило – не знаю, почему, – и меня наполнило ощущение чуда и загадочности. Я даже испугался, а не потеряю ли я сознание.

Она положила руку мне на плечо, и это короткое прикосновение вывело меня из транса, и я задышал снова. Отвернулся от нее, посмотрел на деревья, которые росли вдоль улицы, и они показались мне куда более красивыми, чем мгновением раньше.

– Откуда вы узнали, что я думаю о них и об их планах? – спросил я, когда ко мне вернулся дар речи.

– А кто первым показал тебе Фиону и Лукаса в снах?

– Да, но как вы это сделали? Вы же не ведьма.

– Ты попал в десятку, Утенок. Я не живу в пряничном домике, запрятавшемся в густом лесу, и нет у меня котла, в котором кипит ведьмин отвар.

– Тогда кто вы, что вы?

Она заговорила спокойно и здравомысляще, как не говорила никогда.

– Вот как тебе надо меня воспринимать, Иона… Я – город, душа города, сплетенная из лучших душ тех, кто жил здесь и умер, и тех, кто живет теперь. Одна нить одолжена из твоей души, другая – из души твоей матери, еще одна – из души твоего дедушки. И из души бабушки Аниты. Ты помнишь, как твоя бабушка подарила тебе серебряный доллар, когда ты выучил «Отче наш», и предложила потратить его в день конфирмации? Ты тогда очень серьезно спросил ее, а что тебе на этот доллар купить, и в ответ она прошептала тебе на ухо: «Потратить – не всегда что-то купить, Иона. Ничего не покупай. Отдай бедным».

– Вы не можете этого знать, – запротестовал я.

– Сказала тебе это бабушка или нет?

– Да, но как…

– Ты вызываешь у меня особый интерес, Иона.

Она сказала мне то, что я пересказал вам в начале моего повествования. Душа города, она тревожилась, что может подвести многих, несмотря на все свои старания. Город знал каждую авеню и каждую улочку, все крыши и все подвалы, но никак не мог знать, каково это быть человеком на этих миллионах миль улиц. Поэтому она, душа города, обрела человеческий образ, чтобы находиться среди людей.

Как я и признавал раньше, в детстве меня отличало богатое воображение. Поэтому мне не составило труда принять на веру, что мисс Перл – душа города, которая обрела плоть. Позднее я сплел такую паутину вранья, что напоминал себе жонглера из шоу Эда Салливана, который закручивал тарелки на бамбуковых шестах различной длины, бегая от одной к другой, чтобы поддерживать все в непрерывном движении, закручивая все новые и новые тарелки, пока казалось уже невозможным, что он сможет снять их с шестов, одну за другой до того, как все вместе они грохнутся об пол. Говорят, что нельзя сказать ложь лгуну и провести его. Вот и я, превратившись в изощренного вруна, понял, что история мисс Перл – чистая правда, какой бы фантастической она ни казалась.

– Почему вы… – начал я, не ставя под сомнение ее слова, – …почему город проявил такой интерес ко мне?

– Потому что ты такой, Утенок.

– Я всего лишь мальчик, который столь многого не понимает.

– Не только.

– Это моя большая часть.

– Это твоя самая крохотная часть.

– Дело в фортепьяно?

– У тебя огромный талант, Утенок, но дело и не в этом. Из-за того, какой ты есть… и тебе еще долго этого не понять.

Колонна шумных автомобилей проехала по улице, и заговорил я, лишь когда поднятый ими шум стих:

– Вы знаете все, что случилось в этом городе, и все, что происходит сейчас.

– Да. Иногда меня поражает, как я могу все это отслеживать. Есть столько неприятного, чего я предпочла бы не знать, просто выбросила бы из головы, но нет, я осведомлена и об этом.

– И вы знаете, что должно произойти?

Она покачала головой.

– Нет, Утенок. Все, что должно произойти, зависит от людей, живущих на моих улицах. В том числе и от тебя.

И хотя я попытался соответствовать солнечному дню, полностью изгнать мрачность не удалось.

– Я боюсь того, что может случиться, и не знаю, что мне делать.

Увидев, что я весь дрожу, она обняла меня за плечи, но не предложила совета.

– Скажите, что мне делать? – взмолился я.

Птицы пели на деревьях, цикады стрекотали в траве, веселая итальянская мелодия лилась из распахнутого окна соседнего дома, трое детей смеялись, играя в какую-то игру на крыльце дома на другой стороне улицы, и все это звучало для меня музыкой судного дня.

– Скажите, что мне делать, – повторил я.

– Это не в моих силах, Иона. Я уже помогла тебе всем, чем могла. Тебе придется решать, что делать, когда что-то начнет происходить. Но вот что я тебе скажу.

– Что?

– Ты уже знаешь, что надо делать.

– Но я не знаю.

– Ты уже знаешь, – настаивала мисс Перл, – и если что-то произойдет, хорошее или лучше, плохое или хуже, ты будешь знать, что делать, шаг за шагом.

Я закрыл лицо руками.

Какое-то время она молча сидела рядом, а потом…

– Если ты мне доверяешь, поверь в то, что я тебе сейчас скажу, и это может тебе помочь в самый трудный момент.

– Что это? – спросил я, не отрывая рук от лица.

– Что бы ни случилось, беда или катастрофа, не имеет значения, что именно, в долговременной перспективе все будет хорошо.

Я раздвинул пальцы, чтобы слова прозвучали отчетливо:

– Вы сказали, что не можете видеть будущего.

– Я говорю не о будущем, Утенок. Не о том будущем, как ты его понимаешь. Не о завтрашнем дне, следующей неделе, следующем месяце.

– О чем вы говорите? – не без раздражения спросил я.

– Что бы ни случилось, – повторила она, – в долговременной перспективе все будет хорошо. Если поверишь в это, если доверяешь мне, ничего из того, что может случиться, не сломает тебя. С другой стороны, если ты будешь сомневаться в том, что я тебе сказала, я не жду, что все получится так хорошо, как могло бы.

Я не собирался плакать, тем более на ступеньках парадного крыльца, где меня мог увидеть любой прохожий, но слезы сами покатились по щекам, словно у младенца. Мне только исполнилось десять, до одиннадцати было так далеко, до совершеннолетия оставалось чуть больше половины пути, и я понимал, если надо нести эту ношу, то следует стиснуть зубы и нести, но я чувствовал себя маленьким, и слабым, и сбитым с толку.

– Утенок, – заговорила мисс Перл нежным голосом, – я собираюсь сделать то, чего никогда не делала раньше. Но ты особенно мне дорог, поэтому вот что я тебе даю.

Я утер слезы обеими руками, поднял голову.

– Даете мне что?

– Позволю заглянуть в мою сумку, – и она похлопала рукой по черной сумке, которая стояла между нами. Взяла ее, улыбнулась и поставила мне на колени.

– В вашу сумку? Да как содержимое вашей дурацкой сумки может что-то изменить?

– Ты не узнаешь, не заглянув в нее. Только учти, ты получаешь не сумку, а лишь возможность в нее заглянуть.

– Я – мальчик. Не нужна мне женская сумка.

– Тогда загляни в нее. Пусть я и люблю тебя, Утенок, но не могу сидеть здесь целый день. Я – город, а город всегда занятый, занятый, занятый.

Несмотря на то что я слышал в ее словах чистую правду, когда она рассказывала мне, кто она, вы можете подумать, что в какой-то момент я мог изменить свое мнение и принять ее за безумную женщину. Но такой мысли у меня не возникало.

Сумка была достаточно большой, чтобы в ней поместились шар для боулинга, туфли для боулинга и даже десяток кеглей. Я опустил плетеные ручки вниз, открыл черную защелку, раскрыл сумку и смотрел в недоумении, поначалу не понимая, что вижу.

– Наклонись пониже, Утенок, к самой сумке, – посоветовала она. – Тогда увидишь.

Я последовал ее совету и увидел. Не знаю, как долго смотрел в сумку. Возможно, только несколько секунд, но для меня они растянулись на час, а то и больше.

Когда поднял голову и оглядел улицу, растущие вдоль мостовой деревья, пятна света и тени, на мгновение не мог вспомнить ни единого слова на английском и произнес что-то вроде: «А-а-а-ах-х-х».

Мисс Перл взяла и закрыла сумку.

Услышав щелчок защелки, я поднялся, покачнулся, ухватился за перила, чтобы не упасть.

Взгляд в сумку потряс, изумил и при этом озадачил.

– Что? Что это было? – спросил я, когда мисс Перл встала.