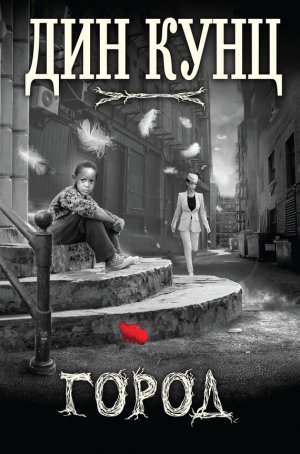

Город (сборник) Кунц Дин

Поначалу удивленная этим потоком слов, который бил из профессора, как струя воды из брандспойта, миссис Нозава вовремя осознала, что эта безмерная хвала – защитная реакция. Доктор Мейс-Маскил ошибочно предположил, что она появилась в университете и интересовалась Дрэкменом, желая выдвинуть против него какое-то обвинение.

И когда представилась возможность прервать профессора, она повторила свою историю о молодом человеке, который в свое время отнесся к ним по-доброму, оказал великую услугу, и за эту доброту они не поблагодарили его должным образом. И она приходила в университет только для того, чтобы найти способ выразить мистеру Дрэкмену благодарность, которой тот в полной мере заслуживал.

Сначала профессор слушал внимательно, потом выказывая нетерпение, и вскоре выразил свое недоверие очередным залпом похвал своего бывшего студента. И чем более льстивыми становились его слова, чем более эмоциональными, речь профессора теряла связность. Лицо покраснело, с губ слетали капельки слюны. И если раньше глаза говорили, что их обладателя надо бы посадить в клетку с надежным замком, то теперь ясно указывали, что его надо пристрелить по причине бешенства.

Миссис Нозава пришла к выводу, что доктор Мейс-Маскил закинулся какой-то запрещенной субстанцией еще до того, как впервые услышал о ее визите в отдел связей с выпускниками, а потом добавил еще. То ли удивленное выражение ее лица, то ли непроизвольное движение руки к телефонному аппарату дали ему знать, что его речь становится все более бессвязной. Глаза округлились, и он прижал руку ко рту, чтобы остановить словесный поток.

Услышав достаточно, чтобы изумиться никак не меньше хозяйки, Тосиро Мифунэ поднялся на задние лапы, передние поставил на стойку и вскинул большую голову. Посмотрел на доктора Мейса-Маскила влажными золотистыми глазами, не залаял, не зарычал, но выразил свое мнение громким фырканьем.

Профессор сбежал. Только это слово адекватно описывало его внезапный уход. На длиннющих ногах, казалось, с двумя коленями каждая, рассекая руками воздух, вдруг ставший плотнее воды, в мятом костюме цвета хаки, погрызенном крысами и в заплатах, наложенных известным дизайнером, он метнулся направо, потом налево, словно не находил выхода. С его губ сорвался испуганный стон: он попал в маленькую химчистку ужасов, из которой уже не надеялся выйти. Наконец, распахнув стеклянную дверь плечом, профессор выскочил в солнечный свет, сощурился, чтобы не ослепнуть, направился направо, к торговому центру. Скрылся из виду, чтобы тут же появиться вновь и проследовать мимо химчистки уже налево.

Миссис Нозава вышла из-за стойки, направилась к двери и шагнула за порог, чтобы посмотреть, как этот педагог добирается до своего автомобиля. Серого «Вольво». Достаточно долго профессор не мог завести двигатель. Миссис Нозава предположила, что ключ он вставлял не в замок зажигания, а в прикуриватель. Выезжая из парковочной клетки и направив автомобиль к выезду со стоянки, доктор Мейс-Маскил гудел каждому водителю и пешеходу, которые попадались на пути, будто предупреждая их, что его манера вождения опасна для окружающих. Даже когда «Вольво» вырулил на улицу и скрылся из виду, миссис Нозава ждала, прислушиваясь к грохоту неизбежного столкновения двух или более автомобилей на высокой скорости.

Будучи проницательной деловой женщиной, которая четко просчитывала людей, миссис Сецуко Нозава подумала, что самым странным нюансом их встречи с достопочтенным профессором стала его реакция на ее слова о том, что Лукас Дрэкмен несколькими годами раньше сделал что-то доброе для нее и ее мужа. Хотя не было у него причины сомневаться в ее словах, он совершенно точно ей не поверил. Несмотря на похвалы, которые он рассыпал своему бывшему студенту, доктор Мейс-Маскил, похоже, и представить себе не мог, что Лукас Дрэкмен способен на доброе дело.

Когда Амалия, Малколм и я отошли от «Девушки в красной шляпе» и двинулись дальше, в глубины «Пинакотеки Каломиракиса», я спросил, может ли она рассказывать не только о художнике, но и о том, что означает каждая картина, почему художник решил ее написать, что хотел ею сказать.

– Глупая просьба для вундеркинда, – указал мне Малколм после того, как стукнул меня по голове буклетом, который выдали каждому из нас вместе с билетом на выставку. – Скажи ему, Амалия, почему глупая.

– Если мне не изменяет память, – ответила она, – когда я привела тебя сюда в первый раз, ты обратился ко мне с точно такой же просьбой.

– Насколько я помню, все было не так, – заспорил Малколм.

– А как все было, дорогой братец?

– Ты в тот день пребывала в буйном настроении.

Амалия вскинула брови.

– Буйном?

– И ты пила.

– Да? И что же я пила?

– Все. Бренди, пиво, водку, вино.

– Тебе пришлось нести меня, взвалив на плечо?

– Отнюдь. Я рассказал, что в родах ты получила черепно-мозговую травму, и из сочувствия они выдали нам инвалидную коляску.

– Ты несешь чушь.

– Я не верю, что ты пила, – поддержал я Амалию.

– Спасибо, Иона, – поблагодарила она меня.

– Ты на удивление наивен, дитя, – Малколм повернулся ко мне. – Так или иначе, я катил ее от картины к картине, она трясущимся пальцем указывала на каждую и требовала, чтобы я объяснял, что на ней изображено. Сестра, помнишь, что я сказал тебе в тот день? Иона должен это услышать.

– Почему бы тебе не сказать самому, Малколм?

– Не уверен, что помню все слово в слово, – и он добавил, обратившись ко мне: – У этой дорогой девушки память феноменальная. Даже пьяная, любую реплику помнит слово в слово.

– Реплику? – переспросила Амалия.

– Я слышал, как действительно крутой английский актер произносил эту фразу в фильме. Мне понравилось. С этого момента я не говорю. Теперь только произношу.

– Произноси сколько влезет, но ты все равно несешь чушь.

– Вот и намек на буйное настроение, – прокомментировал Малколм. – Должно быть, при ней фляжка, к которой она тайком прикладывается.

– В тот день, Иона, я сказала Малколму следующее: искусство может многому научить. Но надо тренировать глаз. И когда дело доходит до значения, ни один, даже самый ученый эксперт, не имеет права говорить тебе, что ты должен думать, глядя на картину. Искусство субъективно. Утешает тебя картина или радует – это твое личное дело. И если она что-то говорит, то говорит исключительно тебе. Слишком много экспертов, политизирующих искусство, поскольку они уверены, будто великие художники всегда придерживались тех же взглядов, что и они сами. Но искусство, в самую последнюю очередь, должно быть политическим. Всегда помни об этом. Можешь выслушивать чье-то мнение, но всегда составь свое. Доверяй своим глазам и сердцу.

– Именно это я ей и сказал, – встрял Малколм, – слово в слово. Удивительно, как ей удалось все запомнить, учитывая, до какой степени она в тот день наклюкалась.

Высказавшись столь неподобающим образом, он направился к красной бархатной веревке, которая не позволяла посетителям очень близко подходить к выставочным экспонатам, и остановился перед картиной Якоба ван Рейсдала «Пшеничные поля». Мы с Амалией присоединились к нему.

Небо занимало две трети большого полотна, отчасти синее, но в основном закрытое громадинами темно-серых облаков. Нижняя треть предлагала земной простор, густую тень в передней части, темный лес вдали и залитые солнцем поля посередине, между которыми тянулась проселочная дорога. По ней навстречу друг другу шли одинокий мужчина и женщина с ребенком. За деревьями, практически невидимый, пастух пас овец.

– Эта картина одновременно вызывает у меня грусть и радость, – прокомментировал я. – Люди такие крошечные, и мир такой огромный.

– Люди на пейзажах Рейсдала всегда крошечные, – указала Амалия. – И почему тебе одновременно грустно и радостно?

– Не знаю. Дело в том… они такие маленькие, их можно раздавить, как муравьев. Убить молнией, ты понимаешь, и все такое. Это грустно.

– Если они – мерзавцы, тогда радостно, – внес свою лепту Малколм.

– Мой дорогой братец, заткнись, – проворковала Амалия.

– Но все, что вокруг них, – продолжил я, – так прекрасно, и небо, и леса, и поля, все. И я радуюсь за них, потому что они оказались в таком красивом месте, – я посмотрел на Амалию, она улыбалась, и я спросил: – Это звучит очень глупо?

– Совсем нет, Иона. Мы оба знаем, кто у нас сегодня король глупости.

– Я кое-что произнесу через минуту или две, такое умное, что вы ахнете, – пообещал Малколм.

Мы перешли к следующей картине, почти такой же прекрасной, как «Девушка в красной шляпе», но, когда я всматривался в нее, появилась тревога, и скоро она переросла в страх, от которого меня затрясло.

Когда доктор Джубал Мейс-Маскил умчался вдаль, не протаранив другой автомобиль, миссис Нозава вернулась в свой кабинет, оборудованный в глубинах химчистки. Подумав, к кому из подруг обратиться за информацией, позвонила Ирине Вавиловой. Ирина и ее муж Андрей играли в Московском симфоническом оркестре. В конце 1939 года, когда оркестр гастролировал в Норвегии, они сбежали, решив не возвращаться в Советский Союз, и годом позже добрались до Соединенных Штатов. Андрей год назад умер, но Ирина, теперь пятидесяти пяти лет от роду, продолжала преподавать историю музыки в университете.

Ирина овладевала азами оригами под руководством Сецуко Нозавы и обрадовалась ее звонку. Она знала Джубала Мейса-Маскила и полагала его свиньей. Когда она только появилась в университете, он подкатывался к ней на вечеринках, даже когда Андрей находился в том же зале, а Норин, жена Джубала, стояла в считаных футах.

Он стал более агрессивным после того, как в 1962 году умерла его жена, а в последние два года вообще разительно переменился, представляя себя Че Геварой Чарльстона, штат Иллинойс. Вероятно, этой перемене в первую очередь способствовали наркотики, из-за которых его в самом скором времени могли уволить или отправить на пенсию. Некоторые люди говорили, что перемены начали происходить с ним после ужасной смерти Норин, но Ирина не верила в сострадательность Джубала, даже по отношению к жене.

Что за ужасная смерть? Норин поехала в Аризону, навестить брата и его семью. Однажды вечером, после того, как все улеглись спать, она одна сидела у бассейна, наслаждаясь теплым вечером пустыни. Наутро ее нигде не могли найти. И арендованный ею автомобиль больше не стоял на подъездной дорожке. Полиция обнаружила автомобиль на стоянке у торгового центра. Тело Норин лежало в багажнике. Со связанными руками и ногами. Ее забили до смерти молотком. В этом преступлении даже не нашли подозреваемых.

У Джубала оказалось железное алиби? Что за странный вопрос. Большинство людей полагало его псевдоинтеллектуалом и свиньей, но никто и подумать не мог, что он способен на убийство. Слишком он был трусливым, совершенно бесхребетным. И так уж вышло, что в ту неделю, когда Норин отправилась в Аризону, Джубал председательствовал на трехдневной конференции под названием «Холодная война: необходимость или хитрый трюк?». В ней участвовали девяносто два представителя университетов шестнадцати штатов. Он никуда не отлучался, и даже поздними вечерами кто-то его да видел: учитывая количество участвовавших в конференции женщин. Если на то пошло, Норин убили в последний вечер конференции, которая закончилась вечеринкой, продолжавшейся до часа ночи. К этому времени ее уже похитили и убили в далеком Скоттсдейле.

Миссис Нозава посчитала, что Лукас Дрэкмен, удивительно разносторонний и умный, учился на первом курсе в тот год, когда доктор Мейс-Маскил овдовел. И, по мнению миссис Нозавы, представлялось интересным узнать, на какую сумму Норин застраховала свою жизнь и владела ли существенными активами, которые в случае ее смерти переходили в собственность мужа.

Миссис Нозава надеялась, что мистер Тамазаки из «Дейли ньюс» не попросит ее найти ответы и на эти вопросы. Хотя проведенное маленькое расследование доставило ей огромное удовольствие, она все-таки не собиралась превращаться в частного детектива, поскольку ее целиком и полностью устраивал привычный образ жизни.

Когда миссис Нозава попрощалась с Ириной и разорвала связь, Тосиро Мифунэ положил огромную голову ей на колени, и она почесала его за ушами. Сказала, что он хороший мальчик, очень хороший мальчик, и мир стал бы несравненно лучше, если бы люди в своем поведении больше походили на собак. Для лабрадора-ретривера Тосиро был собакой крупной, но при правильном подходе и он умел мурлыкать от удовольствия.

Картина, которая нагнала на меня страху, была прекрасной, и все последующие годы я воспринимал ее не иначе, как шедевр. Написал ее Карел Фабрициус, голландец, ученик Рембрандта. В тридцать два года его разорвало в клочья, практически со всеми – за редким исключением – картинами при взрыве порохового завода в Делфте в 1654 году, который уничтожил треть города.

Картина, очень маленькая, называлась «Щегленок на стене, освещенной солнцем». Она считалась лучшей за все столетие картиной, посвященной птицам. Фоном служила залитая солнечным светом стена. На ней висела кормушка, размером десять на шесть дюймов, на которой и устроилась птичка. Тонкая цепочка длиной в пару футов, пристегнутая к лапке, не позволяла щегленку улететь, но он мог подниматься в воздух, пробуя силу крыльев, чтобы снова опуститься на кормушку, так что существование он влачил такое же жалкое, как попугай в большой клетке.

Жестокость пленения, бездумное решение хозяина посадить его на короткий поводок разрывали мое сердце, хотя, казалось бы, сердце не может разорваться. Но жизненные обстоятельства птицы являлись только одной из причин, по которым картина перепугала меня. Настроение птицы – вскинутая головка, повернутая к зрителю (а в мире картины – к своему хозяину), что-то в позе щегленка говорило о том, что он, конечно, на привязи, но эта привязь не сломает его, и он готов и дальше стоически выдерживать страдания. И я, наверное, расплакался бы, если бы надолго задержался у этой картины.

Жизненными обстоятельствами птицы и ее отношением к ним дело не заканчивалось. В дрожь меня вогнал правый глаз щегла. На картине левый глаз находился в тени, но правый блестел жидкой капелькой света, нарисованный с таким мастерством, что не вызывало сомнений: эта птичка могла видеть. И глаз не просто смотрел на зрителя. Взгляд не только его пронзал, но и рассказывал ему и всему окружающему миру о крайней жестокости заточения.

Но и это было еще не все.

Внезапно я понял, что означает для меня эта картина, и подумал, что мне понятно ее значение для художника. Многие, кто верит в Бога, также уверены, что Он не просто Создатель всего живого, но растворен в природе, всегда с нами, знает о каждом из нас и заботится обо всех. И через правый глаз птицы, такой влажный и яркий, которым она смотрела на своего хозяина, за ним наблюдал и наш Создатель. Видел и любил хозяина птички, но при этом скорбел о его жестокости. Этот глаз точно так же смотрел и на меня, не только на хозяина птички, знал, что во мне хорошее, а что плохое, знал о моей храбрости и о моей трусости, знал и о моей лжи. Десятилетним я бы не смог обратить все мои тогдашние мысли в слова, но понимал: как птичка, я тоже на цепи, и каждая моя ложь – очередное звено этой цепи, я одновременно и птица, и ее хозяин, посажен на цепь и подвергаюсь опасности, благодаря своим действиям.

Амалия заметила, что меня трясет.

– Иона, что с тобой? – спросила она.

– Ничего. Не знаю. Ничего. Все в порядке.

– Ты дрожишь как лист на ветру.

Еще раньше я отметил, что выставка очень нас увлекала и мы пропустили ланч. Теперь нарочито взглянул на часы.

– Мы не ели. Уже два часа дня. Наверное, я умираю от голода. В этом все дело. Очень голодный. Давайте найдем лотошника. Не могу без хот-дога.

– И что означает для тебя эта картина? – спросил Малколм, как только я отвернулся от «Щегленка».

– Еще не знаю. Мне надо будет взглянуть на нее снова. Когда не буду таким голодным. А вам есть не хочется?

Мы проходили зал за залом по белому мраморному полу, спускались по ступеням, оставляли за спиной все новые залы… Я и не подозревал, что мы так далеко ушли, и задавался вопросом, помнит ли Амалия путь к выходу или мы кружим и кружим по музею, словно в одном из эпизодов «Сумеречной зоны». Но потом мы миновали окошечки кассы, в которой покупали билеты, и тут же позади осталась и парадная дверь «Пинакотеки».

Я вспотел еще до того, как мы вышли из залов с кондиционированным воздухом, а день, достаточно теплый, но не жаркий, не мог объяснить пленку пота на моем лице.

– Ты уверен, что причина только в голоде, Иона? – спросила Амалия, когда мы шли по улице в поисках киоска с хот-догами. – Я в этом сомневаюсь.

– Конечно, – ответил я. – Точно. Мне просто надо поесть.

– На наших билетах проставлена дата, – напомнил Малколм. – Мы можем вернуться после того, как перекусим.

Я на картины насмотрелся, но ничего не сказал.

Мы нашли киоск с хот-догами. Взяли по два и по пепси. Уже почти добрались до здания суда, рядом с которым находился небольшой сквер. Сели на лавку, принялись за еду. Надеясь на крошки, к нам начали подбираться голуби, тоже смотрели блестящими глазками. Но не так пристально, как щегленок – на меня.

Дрожь ушла, словно причиной послужил именно голод, и Амалия заметно повеселела, перестав тревожиться обо мне.

Я прикинулся, будто меня зачаровало здание суда, поделившись этим с Амалией. Она отметила, что архитектура этого огромного здания заслуживает того, чтобы познакомиться с ним поближе. И к тому времени, когда мы осмотрели все помещения, открытые для публики, выяснилось, что на автобус, отправляющийся в 15:20 с угла Национальной авеню и Пятьдесят второй улицы, мы успеваем только бегом.

По дороге домой я тревожился и гадал, когда упадет топор, и подразумевал отнюдь не саксофон Малколма.

Миссис Нозава позвонила мистеру Тамазаки из морга «Дейли ньюс», но тот уже закончил работу. Сообщения она не оставила: он предупреждал, что его расследование никак не связано с его работой в газете, поэтому, если трубку возьмет кто-то еще, то передавать ему ничего не надо. Она позвонила домой, но гудок раздавался за гудком, трубку не снимали, а автоответчиком мистер Тамазаки, очевидно, не обзавелся.

Тут же миссис Нозаве позвонили, чтобы сообщить о поломке бойлера в многоквартирном доме, который принадлежал ей и ее мужу. Позвонив мистеру Нозаве на автомобильную мойку, она узнала, что он занят устранением серьезной проблемы, связанной с отводом воды на моечном месте номер два. То есть, с бойлером ей предстояло разбираться самой.

Вечером мистер Нозава вернулся домой достаточно поздно, в десять минут десятого, принес с собой пиццу с пепперони и сыром и овощной салат. Все это купил в соседней пиццерии. Миссис Нозава прибыла двадцатью минутами позже. Первым делом покормила своего терпеливого пса и вывела во двор справить нужду. К тому времени, когда она вытерла лапы Тосиро Мифунэ влажной тряпкой перед тем, как пустить его в дом, стало понятно, что звонить мистеру Тамазаки поздно. Кроме того, ей очень хотелось пиццы… и хорошего красного вина.

Потом они сидели за столом и рассказывали друг другу о проведенном дне. Мистер Нозава согласился с женой, когда она сказала, что завтра вечером они должны позвонить их младшей дочери в Северо-Западный университет, старшей – в Йель и сыну – в Калифорнию и настоять на следующем: если у них есть профессора, которые ходят в мятых костюмах цвета хаки с заплатами и в футболках с непонятными аббревиатурами, то они должны отказаться от изучения этих дисциплин и найти какие-то альтернативы.

После переезда в дом дедушки я держал люситовое сердечко с перышком в жестянке из-под сладостей, а не таскал повсюду в кармане. Наверное, какое-то время в доме дедушки я чувствовал себя в большей безопасности, чем в квартире на четвертом этаже, где мы жили раньше. Такое со мной случалось и раньше: когда все угрозы вроде бы отступали, я воспринимал медальон как необычную вещицу, украшение, которое мальчик не должен надевать, да и в кармане оно, скорее, мешало. Если же я чувствовал себя в опасности, для меня медальон сразу обретал магическую силу, предлагал абсолютную защиту от многих бед, которые подстерегают нас в этом мире.

В среду вечером, еще со свежими воспоминаниями о «Пинакотеке», принимая во внимание случившееся во время антивоенной демонстрации в Городском колледже и визит мисс Перл – я помнил о ее предупреждениях – во вторник, я подумал об Альберте Соломоне Глаке, таксисте и будущем комике, и о медальоне, который он подарил моей маме, а она отдала мне. Я достал флорентийскую жестянку из ящика моего прикроватного столика, открыл и нашел медальон, лежавший среди прочих моих сокровищ.

Покачивая медальон на цепочке, я вдруг подумал, что глаза меня подводят. Крошечное перышко из белого стало золотисто-коричневым, словно из оперения той птицы на картине, которая произвела на меня неизгладимое впечатление. Держа медальон в руке, я сунул его под абажур лампы, но в более ярком свете перышко просто засверкало золотом. Я вытащил его из-под абажура, и золота в перышке не уменьшилось: теперь оно словно светилось изнутри.

В изумлении я повесил медальон на шею, не думая о том, девчачье это украшение или нет. Сердечко из люсита опустилось на грудь, достаточно тяжелое, но не вызывающее неприятных ощущений. Я сунул его под пижаму, где-то ожидая, что золотистый свет пробьется через материю, но ничего такого не случилось.

Я не знал, что означает это изменение, но чувствовал, что оно имеет огромное значение.

У меня не возникло и мысли, что клей, сцеплявший две половинки сердечка из люсита в единое целое, потемнел от времени. Во-первых, будь так, пожелтела бы вся поверхность, по которой соединялись половинки. Этого не произошло. И во-вторых, перышко выглядело таким же нежно-воздушным, как прежде, не приклеенным, а плавающим в полости по центру сердечка, где клея не было и в помине.

Подарок таксиста казался магическим в день, когда я получил медальон, и в нескольких случаях после, особенно в тот момент, когда я увидел, как белизна трансформировалась в золото. Но теперь, двумя минутами позже, прислушиваясь к гулким ударам собственного сердца, раздающимся под неподвижным сердцем на цепочке, я чувствовал, что определение «магическое», хотя и вызывало мириад мыслей о волшебном и таинственном, неполное, а может быть, даже неправильное. Я осознавал, что медальон не просто магический, а представляет собой нечто большее, хотя и не мог сказать, что под этим подразумевал. Для десятилетнего мальчишки я, конечно, соображал неплохо, но многое оставалось мне недоступно. Украшение, мисс Перл, определенные события двух последних лет, «Щегленок», увиденный сегодня, в какой-то степени «Девушка в красной шляпе» Вермеера и «Пшеничные поля» Якоба Ван Рейсдала, все это тоже несло в себе толику магии, но и что-то еще, более глубинное и странное, чем магия, и то же самое я мог сказать о завтраке с мамой в кафе «Королевское», об игре с ней в карты за кухонным столом, об огромном портняжном цехе в «Столичных костюмах», о мистере Иошиоке и о дверной цепочке, которая блестела, как золото, о вырезанной из слоновой кости придворной даме в церемониальном кимоно с девятнадцатью слоями, о дедушке Тедди с упаковкой жевательной резинки «Джуси фрут» и о воронах, танцующих на тротуаре…

Хотя я чувствовал себя в большей безопасности с медальоном на шее, хотя нутром чуял, что он – не бесполезное джуджу, полной безопасности я не ощущал. Думал о том, что трансформация перышка из белого в золотое – свидетельство приближения момента, события, кризиса, к которому я двигался с того самого дня, когда мне дали восемь имен – не считая фамилии Керк.

И пусть теплую комнату следовало проветривать в этот июльский вечер, а бледное лицо за сетчатым экраном, увиденное мною днем раньше, практически наверняка нарисовало мое воображение, я поднялся с кровати и опустил нижнюю раму. Запер на шпингалет. Плотно сдвинул занавески.

Следующим днем, чуть раньше двух часов пополудни, мистер Иошиока появился около дома дедушки Тедди, отшагав несколько кварталов от автобусной остановки. Одетый в костюм-тройку из легкой материи в тонкую полоску, он нес две бумажные тарелки, положив их одну на другую и обмотав липкой лентой. Этот самодельный контейнер он и протянул мне, когда я поднялся с кресла на переднем крыльце, где дожидался его.

– Я принес тебе шесть булочек с кокосовой начинкой и шоколадной крошкой. Испек сам и надеюсь, что ты найдешь их съедобными.

– Вы теперь и пекарь? – спросил я.

– Печенье твоей матери вдохновило меня, и я обнаружил, что процесс выпечки позволяет расслабиться.

– Съедим по одной сейчас?

– Я не возражаю.

Я поставил контейнер на маленький столик между двумя креслами.

– Что будете пить? Я по-прежнему не умею заваривать чай.

Он улыбнулся и кивнул, показывая, что не испытывает по этому поводу ни малейшего разочарования.

– Я бы не отказался от «кока-колы», если она у тебя есть.

Я принес две бутылки «кока-колы», два стакана со льдом и стопку салфеток на подносе, и мы сели с двух сторон маленького столика. Я отлепил скотч, снял верхнюю бумажную тарелку, и от аромата булочек мой рот наполнился слюной.

– Пахнут они потрясающе.

– Я нашел рецепт в журнале, который мне очень хвалили. После первых двух попыток, результат которых желал лучшего, я внес в рецепт некоторые изменения.

Вкусом булочки даже превосходили запах.

– Они бесподобные. Вам надо открывать пекарню.

– Я всего лишь портной, но у меня возникла мысль написать в журнал и отправить им подкорректированный рецепт. Боюсь только, что едва ли они благосклонно отнесутся ко мне. Рад видеть тебя, Иона.

– И я тоже. Правда.

– Это красивый дом и милая улица со всеми этими деревьями. Мне очень хочется, чтобы ты обрел здесь счастье.

– Я счастлив, – ответил я, не собираясь грузить его последними моими тревогами. По правде говоря, и не мог разделить их с ним, не открыв секрет, который до сих пор утаивал он него: мисс Перл. По-прежнему чувствовал, что никому не должен о ней рассказывать, и она встречалась со мной в полной уверенности, что никто об этом не узнает.

Несколько минут мы поговорили о текущих событиях, а потом он рассказал, как мистер Тамазаки из «Дейли ньюс» обратился в буддийский храм в Лос-Анджелесе и через них нашел Сецуко Нозаву, проживавшую в Чарльстоне, штат Иллинойс. Прошлым днем, в среду, мистер Тамазаки проинформировал мистера Иошиоку о находках миссис Нозавы и отправился в четырехдневный отпуск в Эсбери-Парк, штат Нью-Джерси.

Мистер Иошиока признал, что находит Эсбери-Парк не самым подходящим местом отдыха для мистера Тамазаки, человека застенчивого, не любящего ни купаться в море, ни загорать, не жалующего фривольную обстановку, которая обычно царит на курортах. Но в прошлом году мистер Тамазаки пять раз ездил в Эсбери-Парк, независимо от погоды, из чего следовало сделать вывод, что его влекли туда не вода и солнца, а романтика.

– Как я понимаю, у него возникли теплые чувства к женщине, которая, к сожалению, живет далеко от него. Но это неудобство – сущая ерунда, если он нашел любовь, которой так мало в этом мире.

Мистер Иошиока поделился со мной всем, что удалось выяснить Сецуко Нозаве. Разумеется, он не знал, что она пыталась связаться с Ябу Тамазаки еще один раз, неоднократно звонила в последние двадцать четыре часа, уже после того, как тот отбыл в Эсбери-Парк. Поэтому она не смогла поделиться с ним подробностями впечатляющего визита доктора Мейса-Маскила в ее химчистку или косвенными свидетельствами того, что Лукас Дрэкмен мог участвовать в убийстве миссис Мейс-Маскил. Все это мы узнали позже, потому что тогда эра мобильной связи и эсэмэсок еще не наступила.

– Я рассказал все это и мистеру Накама Отани, который все глубже вовлекается в эту историю. Он сопоставит факты, полученные от миссис Нозавы, с другой информацией, которую нашел сам и продолжает находить, а убедившись, что собранных улик достаточно для обвинения, он пойдет к руководству и попытается открыть дело.

– Кто его руководство? Где он работает? – спросил я, переваривая полученные сведения.

– Мистер Отани – детектив отдела расследования убийств.

– Но вы же не хотели обращаться в полицию.

Мистер Иошиока ответил после глотка «кока-колы».

– Я и не обращался в полицию, Иона. Я обратился к мистеру Отани не как к сотруднику правоохранительных органов, а как к бывшему заключенному лагеря в Манзанаре.

– Понятно.

– После пребывания в лагере для перемещенных лиц я перестал доверять закону. Однако мистер Отани воспринял это пребывание иначе. Поскольку тот самый закон, который незаслуженно обидел нас, через несколько лет вернул нам все права, мистер Отани проникся к нему глубоким уважением, решил стать полицейским, а потом и детективом. Я много думал об этом и должен признать, что, как человек, он лучше меня.

Мне это не понравилось. Более того, я не согласился с этим выводом.

– Он не лучше. Просто вы… вы потеряли больше, чем он.

Мистер Иошиока несколько мгновений смотрел на меня, потом перевел взгляд на клены, листья которых покачивались под легким ветерком.

– Ты часто удивляешь меня, Иона.

– Но это правда. Что я сказал не так?

– Ты все сказал правильно. Да, это правда, мистер Отани в лагере, слава Богу никого не потерял. Но это не извиняет моего нежелания не различать деяние судьбы – пожар – и поступки людей. Я винил людей за наше заточение в лагерь и за свои утраты, и эта ошибка определила всю мою дальнейшую жизнь.

– Ошибка? Нет. Ваши мать и сестра не оказались бы там, если бы закон не отправил их туда.

– Я думал примерно так же и только недавно понял, что ошибался.

– Вы слишком строго судите себя, слишком строго.

Он снова посмотрел на меня и улыбнулся.

– Если не мне строго судить себя, Иона, то кому? Проявление мягкости по отношению к себе до добра не доводит.

Я не знал, что ответить. Обычно это не мешало мне болтать, как прежде, но тут я замолчал.

– Полицейские фотографы сделали сотни фотографий по ходу антивоенной демонстрации у Городского колледжа в понедельник, – мистер Иошиока вернулся к главной теме. – Мистер Отани просмотрел их, не привлекая к себе внимания, и нашел мисс Делвейн, твоего отца, мистера Смоллера, мистера Дрэкмена и мисс Кэссиди.

– И ее тоже?

– Разумеется, они имели полное право протестовать. У нас свободная страна.

– И о чем говорит их присутствие на демонстрации?

– Мистер Отани уверен, что Лукас Дрэкмен живет в городе под вымышленным именем. «Семейный фонд Дрэкменов», через который ему досталось состояние убитых родителей, по-прежнему существует в Иллинойсе. Более того, у фонда есть недвижимость в этом городе. Сейчас мистер Отани пытается разыскать адрес или адреса.

– Он думает, что там Лукас и живет?

– Возможно, там живут он и мисс Кэссиди, и туда же переехали твой отец и мисс Делвейн, покинув квартиру, которую снимали ранее. Возможно, туда же перебрался и мистер Смоллер.

– Но он же техник-смотритель.

– В прошлую пятницу он уволился, съехал с квартиры и не оставил нового адреса.

Я приложил холодный стакан с «кока-колой» ко лбу.

– У меня такое ощущение, что голова сейчас взорвется.

– Не самое приятное ощущение. Раз речь зашла о взрывах, мистер Отани выяснил, что мисс Кэссиди закончила один из городских университетов. Диплом защитила по химии.

– Ух ты!

– Как ты правильно сказал: «Ух ты!» Мистер Отани надеется доказать, что эти пятеро не только участвовали в демонстрации, но проживают по одному адресу, причем, как минимум, один – под вымышленным именем и по фальшивым документам. Только этого недостаточно, чтобы открыть уголовное дело, но в сочетании с информацией, предоставленной ранее мистером Тамазаки, а недавно – миссис Нозавой, косвенных улик хватит с лихвой, чтобы начать официальное расследование. А если ему удастся найти по вышеуказанному адресу украденные изделия из нефрита, то новая информация, обнаруженная в ходе расследования, возможно, отправит мистера Дрэкмена и мисс Кэссиди в тюрьму не только за вооруженное ограбление и терроризм, но и за убийство.

Если бы такое случилось, я мог бы перестать волноваться из-за них и из-за моего отца, потому что Тилтон, пусть он никого не убивал и не мог получить пожизненный срок за убийство, все равно сел бы надолго.

Я полагал, что дедушка Тедди и, возможно, даже мама, подумали бы, что я не с радостью, а с грустью встречу известие о том, что мой отец получил тюремный срок. Что ж, я приложил бы все усилия, чтобы скрыть мои истинные чувства, не радовался бы слишком явно.

– Как скоро мистер Отани сможет пойти к своему боссу с предложением открыть уголовное дело?

– Он думает, что в пятницу, во второй половине дня.

– То есть завтра.

– Я буду держать тебя в курсе. Надеюсь, ты понимаешь, что мы должны сделать, если руководство мистера Отани согласится с его доводами.

Он пристально смотрел на меня, и лицо его оставалось бесстрастным, разве что во взгляде чувствовалась легкая тревога, но я понимал, что речь пойдет о чем-то, не столь для меня и приятном. Но не спросил, что он имеет в виду, и, после короткой паузы, мистер Иошиока пояснил:

– Если полиция решит начать официальное расследование и обратится в суд за ордером на обыск, мне придется снова приехать сюда, чтобы мы с тобой сели за стол с твоей матерью и рассказали ей все, что ты от нее скрывал, и обо всем, что мы сделали вместе.

Я подумал, что теперь мне понятно состояние людей, ожидающих приведения в исполнение смертного приговора.

– Все?

– Да, Иона, все, и вариантов нет.

– Может, все-таки есть?

– Нет.

– Вы уверены?

– Абсолютно уверен. Да и ты тоже.

Я не мог встретиться с ним взглядом и продолжать делать вид, что есть и другой выход. Когда отвел глаза, понял, что все равно притворяться не получится.

– Ладно. Хорошо. Вы правы. Но… это же будет кровавая баня.

Он нахмурился.

– Конечно же, ты не веришь, что твоя мать, хорошая и добрая женщина, может прибегнуть к насилию?

– Нет, сэр. Я… преувеличиваю. Наверное… от страха разыгралось воображение. А оно у меня богатое.

– Если тебя это успокоит, будь уверен, я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь твоей матери понять: причины, по которым ты так часто обманывал ее, благородные, а в остальном объясняются глупостью юности.

– Спасибо, – поблагодарил его я, все еще хмурясь.

– А теперь мне пора, – он поднялся с кресла, поправил манжеты рубашки, одернул пиджак, проверил, на месте ли узел галстука и выглядывающий из нагрудного кармана пиджака платок. Убедившись, что выглядит, как любой мужчина в костюме-тройке на рекламном объявлении, улыбнулся мне. – Должен сказать тебе, Иона, что эта маленькая авантюра, через которую мы прошли вместе, несмотря на озабоченность и стресс, без которых не обошлось, доставила мне безмерное удовольствие.

– Мне тоже, – ответил я, и не кривил душой.

Он поклонился мне, я – ему.

Он протянул руку, и я ее пожал.

Мне очень хотелось раскинуть руки и обнять мистера Иошиоку, но я не знал, как он на это отреагирует, вдруг столь близкий контакт рассердит его. Поэтому сдержался. О чем потом только сожалел.

– Я, скорее всего, позвоню, независимо от того, будешь ты в это время дня один или нет.

– Да. Я знаю. И понимаю.

Он спустился с крыльца, прошел по дорожке, на тротуаре повернул налево, направившись к автобусной остановке, которая располагалась в нескольких кварталах от нас, на одной из главных улиц.

Во вторник я наблюдал за мисс Перл, пока она не скрылась из виду, в этот день – за мистером Иошиокой. И когда он шагал сквозь летнюю жару, я вдруг осознал, что давно уже перестал думать о нем, как о маленьком человечке, и всякий раз, когда видел его, он, казалось, прибавлял в росте.

Я все убрал со стола на крыльце, помыл стаканы, четыре оставшиеся булочки положил в пластиковый пакет и спрятал в моем прикроватном столике, чтобы не объяснять, откуда они взялись. Еще одна, последняя ложь.

Со временем мы узнали, что в тот самый час, когда мистер Иошиока приехал ко мне, Сецуко Нозава попыталась связаться с мистером Тамазаки через «Дейли ньюс». Ей сказали, что он в отпуске и появится только в понедельник. Он не сомневался, что получил от нее полный отчет, и она придерживалась того же мнения до появления в ее химчистке безумного профессора. Новая информация могла представлять ценность для репортера, но, поскольку все эти события произошли несколькими годами раньше, миссис Нозава решила, что они не потеряют своей ценности и в понедельник.

Мы не могли знать, что следующий понедельник станет тем днем, когда жизни многих переменятся… или оборвутся.

Так же в Чарльстоне, штат Иллинойс, только в другом районе, проживавший в собственном величественном доме доктор Джубал Мейс-Маскил поднялся только после полудня. Пусть и трезвый, он чувствовал себя не в своей тарелке. Тело ломило, но мозг работал четко.

Со временем мы узнали многое о том, что думал и делал доктор Мейс-Маскил в те дни. Когда его допрашивала полиция, он, вопреки совету адвоката, разливался соловьем. И его говорливость обусловили не только жалость к себе, но и ощущение собственной важности для утопических движений той эпохи.

Протрезвев, он подумал о незаконных субстанциях, которые употребил днем раньше, и, по здравом размышлении, осознал, что именно неправильное сочетание наркотиков вогнало его в паранойю. Узнав о визите миссис Нозавы в отдел связей с выпускниками, он пришел к нелепому выводу, что Лукаса вот-вот раскроют как наемного убийцу. На самом деле этот парень был просто убийцей, потому что не всегда убивал за деньги. Собственно, он отказался брать их с любимого наставника за устранение надоевшей профессору Норин Уиллис Мейс-Маскил, в девичестве Норин Уиллис Норвилл из гросс-пойнтских Норвиллов. «За вами просто будет должок», – сказал ему Лукас, отказавшись от вознаграждения, и тогда это порадовало, но Мейс-Маскил с прошествием времени начал задумываться, а что же от него потребуют?

Он думал, что Лукас целиком посвятил себя Идее – это слово Джубал про себя всегда произносил с большой буквы, – но за четыре года, прошедшие после окончания университета, молодой человек слишком много времени уделял плотским утехам. Нет, время от времени Лукас делал что-то стоящее: выводил из строя железнодорожное и другое оборудование, выстрелом в затылок убивал ничего не подозревающего полицейского, но, учитывая его острый ум и хватку, не использовал и малой части своего потенциала.

В последнее время доктор Мейс-Маскил все более укреплялся в мысли, что Лукаса привлекает не сама Идея, а риск, от которого он ловил кайф. В конце концов, для того, чтобы убить полицейского у китайского ресторана на многолюдной улице, где всегда могли найтись свидетели, требовались нечеловеческое хладнокровие и точный расчет. После выстрела он сунул пистолет в карман какого-то бомжа с криком: «Я его схватил, я схватил мерзавца, помогите мне!» Когда несколько человек присоединились к нему, чтобы скрутить насмерть перепуганного бомжа, он воспользовался общим замешательством, чтобы ретироваться с места преступления. Он видел себя представителем высшей расы, так подробно описанной Ницше, и чувствовал необходимость доказывать свою принадлежность к ней, а для этого требовалось вновь и вновь идти на невероятный риск и выходить сухим из воды.

Итак, Лукас устраивал железнодорожную катастрофу или убивал полицейского на шумной улице ради прилива адреналина и чтобы доказать принадлежность к высшей расе, вместо того чтобы тщательно спланировать более серьезную операцию, которая потрясла бы общество, не оставив следов, ведущих к исполнителям и вдохновителям. Такая бесшабашность Лукаса представляла собой угрозу и для профессора. Ему потребовались годы, чтобы понять достаточно очевидное: если Лукаса арестуют и признают виновным хотя бы в одном убийстве, он может смягчить вынесенный ему приговор, сдав тех, у кого рыльце в пушку. Например, доктора Джубала Мейс-Маскила. «Должок» бывшему студенту мог обернуться для него потерей всего достигнутого и пожизненным заключением, тогда как Лукасу уменьшили бы на несколько лет тюремный срок и предоставили бы какие-то привилегии, не положенные прочим заключенным.

И вот, в свете нового дня, под жестокой хваткой трезвости, профессор со всей ясностью осознал, что его свобода зависит исключительно от того, останется ли на свободе Лукас. Поэтому счел необходимым незамедлительно позвонить бывшему студенту и сообщить о странном визите миссис Нозавы в отдел связей с выпускниками. Всякий раз, когда Лукас менял телефонные номера, он сообщал своему наставнику новую контактную информацию, пусть обходился без адреса или абонентного почтового ящика. Узнав об интересе, проявленном к нему миссис Нозавой, Лукас, скорее всего, захотел бы прибыть в Чарльстон и отвести эту женщину в тихое и укромное место, чтобы выяснить ее истинные намерения, поскольку не было и не могло быть доброго деяния Лукаса Дрэкмена, за которое она с мужем хотела его поблагодарить.

Дважды профессор снимал трубку и начинал набирать последний номер Лукаса, но оба раза клал трубку на рычаг, не добравшись и до середины. Без наркотического тумана разум доктора Мейса-Маскила более не кружился в тумане паранойи, и ему хватало ума, чтобы осознать, что сложившаяся ситуация опасна и для него самого, если бывший студент вернется в Чарльстон, чтобы выжать информацию из королевы химчистки. Лукас мог узнать не только причину ее интереса к нему, но и о странном визите старого профессора в ее химчистку. Этим визитом доктор Мейс-Маскил, конечно же, вызвал у женщины интерес и к собственной персоне, чего раньше быть никак не могло, и она могла навести справки, которые привели бы не к самым приятным для профессора выводам. В итоге Лукас мог счесть, что любимый наставник – слишком большая обуза, и после его визита в Чарльстон население города уменьшится не на одного человека, а на двух.

Профессор решил, что спешка тут ни к чему и, прежде чем звонить Лукасу, необходимо просчитать все последствия такого звонка. В четверг занятий у него не было, и он отменил все пятничные занятия, чтобы ничто не отвлекало от раздумий. Следовало точно просчитать все плюсы и минуты различных вариантов действий и выбрать наиболее безопасный.

Нервничая и тревожась, доктор Мейс-Маскил, тем не менее, отказал себе в таблетке или порошке, которые могли успокоить нервы и превратить тревогу в благодушие.

Ему хотелось пить, но он не стал наливать себе бурбон, бренди или вино.

Включил кофеварку и, пока готовился кофе, положил на кухонный стол линованный блокнот, синюю и красную ручки.

Сев за стол, дожидаясь кофе, осознал, что еще не оделся и на нем те самые трусы, в которых он спал. Его это встревожило. На кону стояло само его существование, и ему представлялось безответственным планировать стратегию выживания в одних только трусах, то есть практически полностью голым и беззащитным. Он прошел в спальню, надел сапфирово-синий шелковый халат и кожаные шлепанцы, после чего вернулся на кухню в более боевом настроении.

В пятницу, во второй половине дня, мы с Малколмом сидели за столом со стеклянной поверхностью в патио за домом дедушки Тедди и играли в игру, которая в наибольшей степени содействовала развитию стремления к успеху и независимости у подростков того времени: в «Монополию». Мы покупали собственность, ставили дома и отели, возмущались несправедливостью штрафов и незаслуженными сроками тюремного заключения, когда на кухне зазвонил телефон. Дверь черного хода я оставил открытой, через сетчатую звонок услышал, вскочил и побежал на кухню, надеясь, сняв трубку, услышать голос мистера Иошиоки.

– Алло?

– Иона, по дороге к автобусной остановке я подумал, что забыл поблагодарить тебя за «кока-колу» и булочку.

– Булочки принесли вы, – напомнил я.

– Да, но ты поделился ими и угостил меня «кока-колой». Спасибо тебе за гостеприимство.

– Я всегда рад вас видеть. Но… я надеюсь, у вас есть новости.

– Новости есть, да, и обнадеживающие и не очень. Мистер Отани нашел в городе три здания, которые принадлежат «Семейному фонду Дрэкменов». Прежде чем идти к руководству с предложением открыть уголовное дело и получить ордер на обыск, он должен узнать, в каком именно доме проживает Лукас Дрэкмен, если проживает вообще. И, по мнению мистера Отани, он не сможет добиться решения о начале официального расследования до второй половины понедельника.