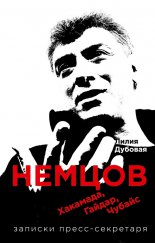

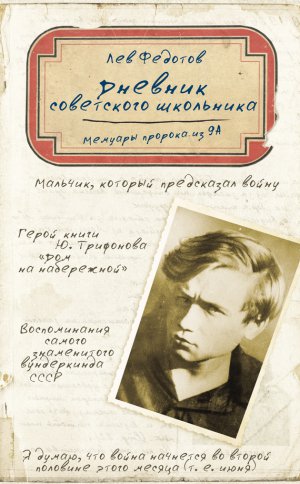

Дневник советского школьника. Мемуары пророка из 9А Федотов Лев

– Ага! – ответила Нора. – Это Исаакиевский собор! Он синий какой-то стал… Летом он серый! А его, что, красят каждый раз? Может, он сам меняется?

– Сам, конечно, – ответил я, озадаченный ее вопросами.

Мы прошли поперек Гороховой улицы и остановились у железных кружевных ворот, выходящих на набережную.

– А теперь куда, знаешь? – ехидно спросила Трубадур.

– Наверное, в ворота, – ответил я.

– А ты разве знаешь?

– Ты же мне сама сказала.

– Когда?

– Когда остановилась у ворот и спросила, куда идти дальше.

Детский сад находился во втором дворе. Мы поднялись на второй этаж и, войдя в дверь, очутились в белой и светлой прихожей.

За второй дверью был длинный коридор, в котором Нора сняла шапку и пальтишко, спрятав все это в свое отделение в ящиках. По коридору прыгала детвора, слышался детский лепет, смех и визг, а с кухни слышались звон ножей, звяканье ложек и шел вкусный пар…

– Ты обязательно зайди за мной! – сказала Леонора. – Ладно?

– Обязательно, – согласился я.

– Мы в пять часов расходимся! – добавила она.

Я вернулся домой, чувствуя в себе радостное настроение из-за прогулки с маленькой Леонорой.

Сегодня, судя по полученной из Одессы телеграмме, должен днем приехать отец Раи, мой родной дядя Самуил, которого я не видел с 37-го года, т. е. с того времени, когда я был сам в Одессе.

Моня и Рая уговорились встретиться на вокзале, а покамест они прибрали комнату и повесили даже белые занавески на окно. Потом Моня позанимался на виолончели, под конец сыграл мне на ней прямо по нотам кое-что из «Аиды», причем выбирал отрывки я (и, нужно сказать, что, играя прямо с листа, он нигде не ошибался, а сразу же улавливал все, вплоть до нужного темпа) – и потом, уложив инструмент, ушел по делам.

После обеда Рая предложила мне облачиться в уличное одеяние, сказав, что мы сейчас зайдем за Норой и отправимся на вокзал. Дядя Самуил в телеграмме просил, чтобы его внучка, весьма и весьма любимая им, была бы тоже на вокзале.

Зайдя за Норой в «Очаг», где малыши только что кончили поглощать обед, мы где-то у Гороховой улицы атаковали трамвай и вскоре слезли на обширной площади, на которой стоял большой серый Варшавский вокзал с приютившейся возле него захудалой церквушкой с золотым крестом наверху.

В зале ожидания, совершенно пустом, мы повстречали Эммануила, и уже все вместе узнали, что поезд, как назло, опаздывает. В зале между трапезными столиками бегала кошка, лишившаяся одного глаза, очевидно, в бою с вражескими соседними животными из семейства кошачьих.

От нечего делать мы завели разносторонний невинный разговор, приведший нас незаметно к изложению нами различных смешных рассказов и народных анекдотов. Моня, между прочим, рассказал нам такой анекдот, что все мы долго не могли подавить в себе смех. Мы с Норой окрестили этот рассказ: «Я вчера и т. д.».

Моня сказал, что этот анекдот основан на жестикуляции.

– В чем же он заключается? – спросила Рая.

Моня, улыбаясь, указал на себя (!), потом пошлепал губами, затем большим пальцем несколько раз указал назад (?!) и, наконец, поднял два пальца вверх (?!!).

– Боже! Что это за иероглифы? – удивилась Рая.

– Очень просто, – пояснил Эммануил. – Это значит: «Я вчера ел бараньи рожки». – Мы были поражены. Оказывается, указание большим пальцем назад означало «вчера»; дескать, это было когда-то там… вчера!!!

– Иди, догадайся, – сказал Моня, – что это было вчера!

Особенно заливалась Трубадур; ей это, видимо, пришлось по душе. Потом она часто это вспоминала, стараясь разжигать веселое настроение!

Мы вышли пройтись возле вокзала, где за изгородью стояли горы ящиков, мешков и был набросан металлический лом.

– Лева, а что это за крест на церкви? – спросила меня Нора. – Зачем он золотой? Для чего там всегда красиво раскрашивают, а?

Я невольно вспомнил нашу историчку, иссушенную архивной трухой и разными сухими мертвыми историческими выражениями, и решил объяснить Норе интересующую ее тему приемами этой старой мегеры.

– Видишь ли, – сказал я. – С политической точки зрения, чтобы подавить в угнетенных массах, т. е. в классах рабочих и крестьян стремление к свержению царизма, уничтожению плутократии, стремление к социалистической диктатуре, выражаясь языком полной реальности и соответствующим действительности, дурманили народ, разжигая в нем антиреволюционные мысли и идеи антагонизма… Это понятно, надеюсь?

– М-м… нет… – залепетала оглушенная слушательница.

– Если же созерцать, как зреют на этом диалектика и материализм, то мы…

– Да брось, – сказала Рая, – она и так уж уничтожена! Не добивай свою жертву.

Вскоре прибыл поезд, мы отправились на перрон, где и встретили дядю. Самуил заметно постарел, но он был все таким же бодрым весельчаком, энергично действующим при ходьбе своей палкой.

На площади мы недолго ждали и сейчас же уселись в автобус вместе с вещами. Мы катили по незнакомым мне улицам, мимо заборов, домов и деревьев, обгоняя пешеходов и трамваи. Вскоре мы выехали к Мариинскому театру и остановились у рядовой остановки.

– Узнаешь? – спросила меня Рая.

– Еще бы!

– А ну-ка, я проверю твою ориентировку. Откуда вы с Женей вчера вышли на площадь?

– Да вот из той улицы, – ответил я, указывая на улицу Декабристов.

– Ну, то-то же!

Домой мы прибыли благополучно. Рая сейчас же состряпала телеграмму о том, что дядя приехал, и я сходил на телеграф, где в громадном, многолюдном накуренном зале у небольшого оконца отправил ее в Одессу.

– Ты не забыл шепнуть в телеграмму, чтобы она скорее дошла? – весело спросил меня дядя, когда я вернулся.

– Нет, не забыл! Я еще добавил, чтобы она пришла именно в Одессу, а не куда-нибудь в другое место, так что благополучный ее приход к месту назначения обеспечен.

Мы расположили дядины вещи по определенным местам: за шкафом, под кроватью, за диванчиком и в тому подобных частях нашей ленинградской хижины. Нора была очень рада, когда получила от одесских родичей весьма сладкие подарки. Она тщательно их рассматривала и позволила Рае убрать их, чтобы не искушать себя раньше времени, а уничтожать сладости планомерно – после каждого ужина и обеда. Отсутствие жадности в ней придавало ей много чести!

Часов в семь Рая сказала, что мне пора уже, пожалуй, отвезти «Аиду», а то как бы не закрылась библиотека.

Я в последний раз посозерцал драгоценные страницы, завернул книгу и, получив объяснения насчет дороги, отправился к Невскому, чтобы там сесть на 5-ый номер трамвая, дабы докатить до ул. Некрасова.

Был прекрасный теплый зимний вечер! Невский сверкал многочисленными огнями, блестящими рельсами, окнами в домах, широкими зажженными витринами и фонарями машин. Пробыв изрядное количество времени на остановке, я, наконец, взобрался в нужный мне номер и очутился в дьявольской тесноте. Все, казалось, готовы были содрать с других двадцать шесть шкур, ни больше ни меньше! Со слов других, я узнал, что ул. Некрасова будет после какого-то цирка. Я, видя, что мне упрямо не дают продвигаться к выходу, пришел в относительное бешенство, которое помогло мне быстро достигнуть цели… Сойдя, кое-как нашел филармонию, находившуюся в начале какого-то темного переулка, и вошел в парадное.

– Куда? – злобно окрикнула меня какая-то баба в красной косынке, торчащая у гардероба.

– Библиотека открыта?

– Кажется, до семи часов. Я точно не знаю.

«Проклятие всем богам! – подумал я. – Сейчас уже половина восьмого!»

– Раз закрыта, значит, точка, – сказала она.

«Она, чертовка, сама точно не знает, когда закрывают библиотеку, а пускать не хочет, – подумал я. – Хорошо же! Придется схитрить».

– Сейчас, очевидно, скоро будет семь, – проговорил я, направляясь к лестнице. – Нужно успеть! – Тетка что-то проскрипела и умолкла.

Библиотека находилась наверху – не помню уже, на каком этаже, – и выходила она в узкий коридор, из многочисленных дверей которого слышался говор, смех, игра на рояле, и из которых струились сизые струи табачного дыма.

– Господи… И здесь дымят! – проскрежетал я. – Я бы всех этих дымильщиков утопил бы в первой же попавшейся луже! И пьяниц заодно тоже!..

В библиотеке, ярко освещенной многочисленными лампами, у загородки толпилось несколько молодых людей, с которыми имела дело седовласая высокая сухопарая дева.

– От Фишмана получите, пожалуйста, «Аиду», – произнес я, кладя книгу.

– От педагога Фишмана? – вопросила дева.

– Вообще-то он преподает… но я не знаю, как он считается у вас, – ответил я, впрямь озадаченный ее вопросом.

Повоевав с упрямой ручкой у двери, которую, вопреки всем техническим законам, нужно было по воле господа тянуть к себе, а не поворачивать вниз, я быстро покинул территорию филармонии и скоро уже катил в трамвае, находясь на открытой площадке прицепа.

Мимо меня плыли освещенные улицы, прямые проспекты и, глядя на все это, я почему-то думал, что я в Москве – так все это было похоже на московские зимние виды… Лишь появившиеся неожиданно белые торговые ряды на Невском вмиг показали мне, что я действительно все еще в городе Ленина.

Через десять минут я был уже дома и вместе с Норой восседал на диване, на котором она во что-то энергично играла.

– А я знаю стихи, большие очень! – заявила она.

– Какие? – спросил я.

– Большие! Их целый месяц нужно говорить! Сказать?

– Ну, давай!

– «Ха-ха-ха да хи-хи-хи – вот и все мои стихи!» Большие стихи?

– Очень!

– А ты знаешь какие-нибудь, вроде этих?

«Нужно выкручиваться», – подумал я. И, вспомнив какие-то стишки, которые слышал во младенчестве, я решил ей сказать о том, что «села муха на варенье, вот и все стихотворенье!»

– Ай-ай-ай! Ты, оказывается, тоже знаешь! – сказала она не то с радостью, не то с упреком, но с какой-то уморительно-забавной интонацией.

Дедушка моей собеседницы сидел рядом и весело поглядывал на нее, видимо, очень довольный ее детской невинный болтовней.

Вскоре явился Эммануил со своею неразлучной виолончелью. Я, конечно, сообщил ему о том, что «Аида» уже на своей вполне законной полке в библиотеке.

– Хорошо сделал, что помог ей туда попасть, – сказал он, – а то мне было бы очень неприятно перед ними. Хвалю!

– Я тоже очень рад за тебя, – произнес я чистосердечно.

– А как ты думаешь, – вдруг спросил он меня, – ты бы смог продирижировать «Аидой»?

– М-м… не знаю…

– Ведь ты ее как-никак, а знаешь!

– Черт ее знает!

– Смог бы, наверное, – уверенно произнес Моня. – Мотивы знаешь, оркестровку мог бы утвердить, оперу любишь и понимаешь, в общем, мог бы ее провести, да еще и с чувством бы. Я почему-то чувствую, что ты это бы одолел и без особых знаний законов дирижирования.

Я уж счел лучше промолчать, хотя знал, что Моня говорил серьезно, так как льстить или шутить он бы так не стал. Да я и сам это видел! Тем более, что лесть, можно сказать, Моне неизвестна: он прямой человек; за это я его, а также и Раю хвалю! Прямота, к тому же чуткая. Хорошая черта!

Неожиданно позвонил к нам Женька. Он пригласил меня к себе, чтобы пошляться по городу. Я, конечно, согласился.

– Вы по Невскому походите, – предложила мне Рая. – Вечером, при освещении он очень красивый.

– Я думаю, что Женя именно о Невском и думает, – сказал я. – Я сам по нему хотел как-нибудь пройтись, чтобы увидеть его вечером.

– Так что, я угадала ваши намерения?

– Точно, – ответил я.

К Женьке я шел по Невскому и за это время успел вдоволь насмотреться на него при вечернем освещении. Он был действительно всепокоряющим!

Я явился к Женьке, но, каково же было мое удивление, когда он вытащил какие-то ключи и потащил мою грешную душу куда-то по коридору.

– Там у меня комнатка есть, – сказал он мне таинственно. – Один дядька уехал, и мне ее предоставили в полное распоряжение. Мы уж лучше навестим город в другой раз, а сейчас я тебе покажу свое королевство!

– Повезло же тебе! – сказал я.

Мы поднялись по какой-то лестнице и остановились в начале нового коридора около невинной небольшой дверцы.

Комнатка была маленькая, низенькая, с одним окном (там белели какие-то крыши), с письменным столом, диваном и вешалкой. Вид у нее был нежилой. На столе только стояла настольная лампа без абажура и пыльные книги хозяина, до которых Евгений под страхом тумака по загривку и полета из этой комнатушки не смел дотрагиваться.

Мы уселись на диван.

– И ты здесь один? – спросил я.

– Совершенно один.

– А уютная она, честное слово! – сказал я.

Мы, сидя на диванчике, прекрасно провели время, вспоминая московскую жизнь, наши былые проказы и поддерживая оптимистическое настроение юмористическими рассказами, которых мы оба знали достаточное количество.

Женька, между прочим, рассказал мне один анекдот, чертовски верно показывающий характерные черты двух народов. Ну, до чего же точно в нем были уловлены стремления этих наций! – просто удивительно.

– Как ты думаешь, что такое один русский? – спросил меня Женька.

– Как это, что такое русский?! Человек, по-моему!

– Совсем нет! Один русский – это просто русский! А что такое два русских?

– Понятия не имею.

Два русских – это драка!

– Действительно, ловко подмечено! – восхищенно произнес я.

– А что такое много русских? – продолжал Евгений.

– Это уж я не знаю…

– Много русских – это очередь за водкой!!!

Я чуть не умер!..

– А, ей-богу, здорово придумано! – воскликнул я. – Именно: раз русские – значит водка! Гениально!

– Красота, да? – сказал Женька. – Ну, хорошо! А что такое один еврей?

Надо полагать, что один еврей – это просто еврей, – попробовал я угадать, судя по первым вопросам.

– Именно! Один еврей – просто еврей! А что такое два еврея? Два еврея – это лавочка!

Я был поражен!

– А что такое много евреев? – продолжал Евгений. – Много евреев – это большое коммерческое заведение!!!

– Черт подери! – разразился я. – Прав автор: еврей в большинстве случаев всегда торговый человек!

– А ты любишь торговать? – спросил Женька, который, нужно сказать, был соединением русской и еврейской крови.

– Да брось ты! – сказал я, хотя прекрасно знал, на что намекает Женька; я ведь тоже есть не что иное, как гибрид тех же самых струй крови. – Одно я могу тебе сказать, – продолжал я. – Это то, что, будь мы с тобой в Германии, первый же попавшийся нам на глаза штурмовик со свастикой на рукаве повесил бы нас на первом же суку за то, что мы, во-первых, славяне и, во-вторых, евреи.

– Это не очень меня уж прельщает, – сказал Евгений.

– Это верно! Веревка, говорят, приносит счастье, но не от рук палачей Гиммлера[80]!

Вернулся я домой точно к ужину. Трубадур уже видела блаженные сны, Рая приготавливала вместе с Полей ужин, а дядя Самуил и Моня мирно беседовали.

После ужина я узнал, что мое место на складной кровати остается за мною, но Моня должен был перекочевать на диван, чтобы дядя имел возможность расположиться на кровати.

Ну, пора кончать – поздно уже!

8-го января. Еще вчера вечером я сказал Рае и Моне о результатах нашего визита к городской станции.

– Да, уже пора думать о билете, – сказала Рая. – Как бы вы с Женей не оказались бы невольными пленниками нашего города. А ты хотел бы быть таким?

– Да! – решительно ответил я.

А сегодня с самого утра мы с Женей должны были заказать билеты на станции. Нора отправилась в сад в сопровождении Поли, так как Рая сказала, что я могу опоздать, если отведу ее сам.

На станции было мало народу, и у моей кассы толпилось всего лишь человек десять. Женьки не было! Я не знал, что думать, как вдруг он явился и принялся меня отчитывать за опоздание: он, оказывается, уже билет заказал, и теперь мы очень боялись, как бы нам не отправиться в разных вагонах… Билет оказался на 11-ое число, на часовой поезд номер семьдесят один. Однако нам повезло, и я раздобыл квитанцию на получение билета, на котором должно было обозначаться место, находившееся рядом с местом Женьки.

Возле нас стояла какая-то коротенькая любопытная тетя с довольно большим малым – нашим, очевидно, ровесником, – которая завела с нами разговор о Ленинграде, когда узнала у Евгения о том, что мы тоже приезжие и собираемся удаляться в Москву. Она спрашивала нас, где мы успели побывать, но вдруг, будучи, наверное, патриоткой Москвы, стала усиленно расхваливать последнюю, говоря, что Москва совсем не хуже Ленинграда. Собственно говоря, мы ей для этого никакого повода не давали.

– А ведь метро-то у нас лучше! Красивое! – неожиданно заявила она, желая подтвердить фактом свои похвалы по адресу Москвы.

Женька не растерялся и дал ответ настолько гениальный, что я его никогда не забуду.

– Это понятно! – ответил он. – Ввиду того, что в Ленинграде вообще нет никакого метро, то нет сомнения в том, что московское в неограниченное число раз лучше ленинградского!

Надо полагать, что до мозгов нашей соседки сие высказывание не дошло…

Получив квитанции, мы вышли на улицу.

– Ну, куда нам теперь идти? – спросил Женька.

– Только в Русский музей, – ответил я. – Он тут рядом!

– Мне бы хотелось сначала еще раз побывать в Эрмитаже, – возразил он.

– Но сначала лучше следует осмотреть то, что мы еще не видели, а там уже можно думать о вторичном посещении, – настаивал я.

– Это верно! – согласился Женька. – Пойдем в Русский!

Этот музей находился тут же у Невского, на площади Лассаля[81], украшенной садиком, который опоясывала трамвайная линия. Музей представлял из себя оранжевое здание с колоннами у входа и построенное в стиле Московского университета, музея Революции, Смольного и тому подобных архитектурных строений, возведенных Растрелли или же зодчими из его школы.

Русский мы осмотрели сравнительно быстро, и, нужно сказать, что его содержимое нам было во много раз яснее, чем содержимое Эрмитажа; ведь здесь были собраны близкие нам творения отечественных живописцев, между тем как Эрмитаж хранил в себе иностранную древность, нам чуждую и далекую.

Очутившись вновь на Невском, мы уже хотели разойтись, как вдруг Женька энергично потребовал меня к себе.

– В шесть часов я должен буду зайти за Норой в ее детсад, – предупредил я, – так что ты меня долго не задерживай.

– Ну, до шести еще полтора часа; вот ведь часы-то перед нами! Успеешь! – Часы, белевшие на башне городской станции, вполне дали мне возможность заглянуть к Женьке.

– Ну, вот! Теперь пошли! – сказал Евгений.

Мы снова забрались в Женькину комнату и расположились у письменного стола, приведши в действие настольную лампу.

Женька показал мне свои новые рисунки, намалеванные им в потрепанном альбоме, на которых он тщательно выводил во всех видах рысаков. На одном из них сидел даже Петр I. В этот альбом Евгений вложил и свои творения, созданные им в Зоологическом музее, и мы с большой охотой еще раз их просмотрели.

– В киоске одном я открытки достал, – сказал он. – Жаль, что Исаакия нигде не! – И он показал мне несколько ленинградских снимков Адмиралтейства, Петра на коне, памятника Екатерины и некоторых других.

– Я сколько ни бьюсь, никак не встречаю нигде открыток, – проговорил я. – Мне очень хочется отсюда послать весточку своему учителю по музыке. Я ему говорил, что постараюсь прислать ему открытку с видом города. Может, у Раи будет?

– А ты спроси, – посоветовал Женька. – Вдруг найдется!

В шестом часу я оставил Женькино становище и отправился домой, решив по дороге захватить из сада свою маленькую родственницу.

В переулке я остановился у афиши.

«Черт возьми! – разъяренно я бесновался про себя. – Везет мне, словно подлецу! Хоть бы „Аида“ пошла бы тут в театре до нашего отъезда! Так нет же – не видать и не слыхать! Грешен, видимо, я перед Юпитером».

Но до чего этот переулок был похож на один из московских закоулков: та же мостовая, такие же домики… Иллюзия была до того сильной, что я прямо-таки готов был думать, что я снова в Москве!

«Ну, нет! Все же это Ленинград! – думал я. – Москва далеко! Вот сейчас выйду на набережную и, действительно, увижу не Москву-реку, а Фонтанку, не Каменный мост, а Аничков с его чугунными конями». Такими мыслями я сопровождал себя, пока не вышел к реке. Действительно, передо мною открылся вид на ленинградскую реку… Вдали темнели изваяния коней на мосту, и звенели проходящие по нему красивые трамвайчики.

Наступила сильная оттепель. Весь Невский казался сырым и темным. Почерневшие мокрые тротуары ясно отражали серое небо и прохожих, мимо мчались машины, поднимая вверх брызги воды и серого талого снега… Несмотря на теплую погоду, шел густой мягкий снег, мокрыми большими хлопьями бесшумно оседающий на крышах, на одежде и на мокрых тротуарах, где он сейчас же пропадал, оставляя сырой след. Весь город был под какой-то снежной вуалью, и даже люди похожи были на движущихся елочных фигурок, сплошь покрытых пушистыми хлопьями ваты.

Однако вид проспекта был оригинальным, и я, идя по нему, с каким-то радостным чувством созерцал все его достопримечательности под этой сырой пеленой.

«И чего это вода такая… мокрая?» – думал я, видя, как автомобили с разгону врезаются в блестящие огромные лужи на мостовой.

Пройдя мимо памятника Екатерины, мимо торговых рядов, мимо городской станции, мимо Казанского собора, я свернул на набережную Мойки.

В коридоре детсада так же, как и раньше, прыгали толпы ребятишек, дожидавшихся своих мамаш. Крик, шум, смех, детский говор – просто, как обух, колотили по голове и по ушам. Мне вызвали Леонору, она вскоре появилась, оделась и мы отправились.

– Какой снег густой! – сказала она, когда мы вышли на набережную.

– М-да, – промычал я, не зная, что ответить.

– А мокро-то как кругом, да? – продолжала она.

Я промолчал.

– А вода может быть сухой?

– А почему бы нет?!

– А как ее сделать?

– А просто сушить так, как обычно сушат все вещи, – поучительно ответил я. – Повесить на веревке можно хотя бы, – добавил я.

– Воду-то?!

– Конечно, воду! – невозмутимо ответил я.

– Ай-ай-ай! – укоризненно покачала головой Леонора. – Как же это она будет держаться-то?

– Ну, ее можно прикрепить, перекинув через веревку или удержать, привязать! – пояснил я.

Очевидно, подобная тема очень веселила Нору, потому что она еще долго высказывала свои предложения о сушеной воде и о том, почему она всегда бывает мокрой.

Вдруг она переменила тему.

– А знаешь, что нам сегодня дали на обед? – спросила она, хитро поглядывая на меня.

Я, разумеется, не знал.

– Жареных грузовиков! – выпалила она.

– И вы уплетали их? – удивился я.

– Еще как! Только мотор я никак не могла раскусить!

– Да ну!

– Не веришь разве?

– Почему же?… Это возможно.

Я очень хотел понаблюдать за Исаакиевским собором во время такого густого снегопада, но, когда мы вышли на площадь, снег поредел, хотя и не сильно, но я все-таки заметил, что сквозь снежную пелену через всю площадь были видны лишь контуры собора и его молочно-серый силуэт.

– А теперь видишь, какой Исаакий? – спросил я у Норы.

– Вижу! Он теперь серый какой-то, почти белый совсем. А раньше был синий!

– А почему же так? Его опять, значит, покрасили, – спросил я, помня предыдущий наш разговор на эту тему.

– Он, наверное, от снега меняется… – осторожно ответила она. – Когда разная погода, то и он тоже разный! Ты бы нарисовал его с этого места! – попросила она.

– Попробую, – согласился я. – Может, получится что-нибудь.

– Получится! – уверенно сказала она.

– Не знаю. Заранее я не могу говорить.

– А когда нарисуешь?

– Как-нибудь нужно будет выйти и сделать. – И я решил и эту панораму тоже присоединить к ленинградской серии, так как просьба Трубадур стоила тщательного выполнения: вид на собор через всю площадь был далеко не плохим!

Открыла дверь Рая.

– О-о! Детвора идет! – воскликнула она. – А я уж, Лева, думала, что ты забудешь за Норой зайти!

– И ты совершила тяжкое преступление, – сказал я.

Когда мы с Норой стащили с себя верхнюю одежду, всю поголовно мокрую от талого снега, и включились полностью в домашнюю жизнь, Моня не замедлил спросить меня, где мы с Женей провели данный день.

– В Русском музее, – ответил я.

– А вот теперь, – произнес он, – не расспрашивая тебя о вашем впечатлении, я тебе прямо сразу скажу, что в Русском музее вы себя чувствовали более свободно, чем в Эрмитаже. Верно?