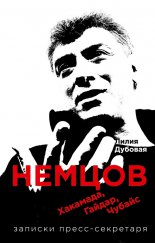

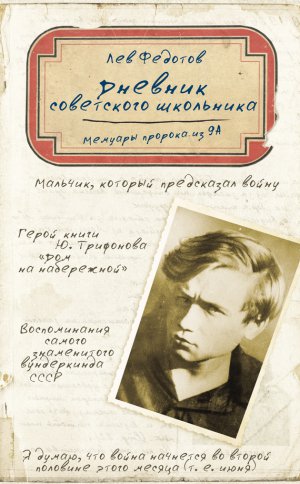

Дневник советского школьника. Мемуары пророка из 9А Федотов Лев

– Пошли, – шепнул Михикус, нагибаясь и ступая на первые кирпичные ступени истертой лестницы.

– Нагнитесь, а то вахтер нас сразу увидит, если зайдет за угол, – сказал он нам.

Мишка приподнялся на цыпочки и, посмотрев на угол церкви, увидел, что никого нет. Тогда он нагнулся и стал осторожно, но быстро скользить вниз. Мы с Саликом последовали за ним. У меня сильно колотилось сердце, и я задерживал дыхание, ибо нас еще могли заметить. Наконец, мы предстали перед полукруглой дощатой дверью, состоящей из двух створок. Доски были высохшими и серыми от старости.

Первые слова принадлежали Мишке. Он сказал нам шепотом:

– Идите за мной. Я тут знаю… – И он осторожно приоткрыл створку двери. Послышался слабый визгливый скрип. Мы замерли на месте, но в следующее мгновение уже протискивались сквозь дверные створки. Теперь нас никто не мог заметить – мы окунулись в беспросветную темноту первого подвала, входящего в состав обширных подземелий скуратовской церкви.

Мои зрачки широко раскрылись, но я видел только перед собой одну лишь угольную темень.

– Плотно закрой дверь, – услышал я голос Мишки.

Дверь скрипнула, и узкая темно-синяя полоса неба совершенно исчезла. Я ощутил резкий запах какой-то сырости, к которому еще прибавлялся запах не то плесени, не то пыли, не то старых каменных осыпавшихся стен, но этот запах был особенный, какой-то своеобразный.

Атмосфера здесь была весьма спертая, и процесс дыхания несколько затруднялся. Под ногами мы чувствовали не кирпич и не крепкую землю, а слой какой-то мягкой трухи, похожей на рваные тряпки или разбросанную паклю… но видеть мы ничего не видели.

– Черт возьми… как тут темно… не видать ничего… – еле слышно пробормотал Сало. Я в свою очередь хранил глубокое молчание.

– Ну, зажги свечу-то, – буркнул он Мишке.

– Дурак! Это у самых дверей-то? Чтобы свет увидали? Сказал тоже! Пока спичку зажгу. – И Михикус достал из кармана коробок. Чиркнув по его ребру, он извлек свет. Спичка ярко вспыхнула и разгорелась ровным пламенем. Ее тусклые оранжевые лучи бросали на все окружающее зловещие светлые блики, отчего картина, которую мы увидели, казалась дикой и мрачной. Я оглянулся… Мы находились в небольшом низком подвале, стены и потолок которого состояли из серых невзрачных кирпичей, а пол был покрыт каким-то тряпьем пополам с древней трухой. Комнатка была небольшая. С одной стороны в ней валялись сломанные стулья, серые от пыли, с другой – стояли старые громоздкие бочки. Прямо перед нами чернел проход в следующий подвал.

– Ну, пошли, – сказал Мишка, держа спичку в правой руке.

Тени на стенах задвигались, оживились, и вскоре комната погрузилась в беспросветную темноту, так как мы прошли в следующую залу. Переход был короткий, и мы его прошли быстро.

– Смотри, – сказал мне тихо Мишка. – Видишь, вот туда еще отходит зала. Это вторая половина этого подвала. – И он указал мне налево.

– Давай посмотрим, можно ли нам сейчас пройти по этому ходу, – обратился Сало к Мишке, показав на низкий ход, ведущий влево и имеющий поперечный срез, напоминающий четверть круга. Мишка заглянул в него и проговорил:

– Он замурован. Видишь?

Действительно, пол коридора постепенно поднимался и сливался с потолком.

Во втором подвале Михикус вынул свою белую свечку и поднес спичку к ее фитилю.

– Теперь-то смело можно зажечь свечу. Уже нас никто не заметит, – сказал он. – Но, все же, давайте лучше пройдем-ка дальше, а то свет попадает на дверь.

Второй подвал был по величине почти такой же, как первый. Его мрачные кирпичные стены и потолок как-то необъяснимо давили сверху на нас, и у меня в груди было какое-то странное сдавленное чувство. Противоположная стена была сплошь завалена сломанной мебелью, а в глубине подвала стояли две подставки, на которых лежала старая пожелтевшая створка двери. Это было нечто от слесарного верстака. Воздух здесь был также сырой и имел неприятный запах гнили и еще какой-то чертовщины. Сразу же около окончания прохода, приведшего нас в этот зал, мы увидели у самого пола прямоугольную низенькую дверцу вышиной в полметра; она была прикрыта стопками спинок от сломанных стульев.

– У, у, канальи! – выругался шепотом Мишка. – Еще завалили ее этими спинками! Не было печали! Давай их отсюда принимать!

– Тсс!.. – прошептал вдруг Сало… Мы замерли. Где-то послышались близкие шаги. Прогудев над нашими головами, они замерли в отдалении. Очевидно, над нами кто-то прошел.

– Нам нужно тише разговаривать, – прошептал Мишка. – А то здесь звук очень здорово слышен. – Он прикрыл пламя свечи рукой и посмотрел в проход. Дверь на лестнице была видна, и мы старались заслонять свет, чтобы его лучи не падали на ее щели.

После этого, не проронив ни слова, мы стали осторожно обнажать дверцу от сломанных спинок. Спинки были сухие, легкие и пыльные, и мы, устроив конвейер, через минуту уже увидели подножие прямоугольной дверцы.

– Видишь, какая дверца старинная? – спросил у меня Мишка. – Вот в нее мы сейчас и пролезем.

Пролезть в нее нам было мудрено, ибо она была очень маленькой. С колотящимся сердцем я стал ждать.

– Я пойду первым, – предложил Олег. – А то мне всех трудней будет пролезать.

– Давай, – согласился я.

– Такому грузному дяде, – сказал Мишка иронически, – довольно трудно пролезть в такую дверь.

– Но мы-то ведь пролезали в нее раньше, – возразил Сало. Он нагнулся и вдруг замер в оцепенении. Где-то в темноте послышался шорох…

Мы вздрогнули.

– Тише! – прошептал Мишка, закрыв рукой пламя свечи.

Но тревога оказалась ложной. Все было спокойно! Олег осторожно взялся за дверцу и потянул… Послышался слабый писк и скрежет. Я стиснул зубы и сжал кулаки… С кряканьем и вздохами дверца отворилась, а за нею я увидел кромешную темноту. В лицо нам дунуло какой-то подозрительной сухостью.

– Я зажгу свою свечу, – сказал Олег, – и полезу с ней.

Он вытащил из кармана свою половину белой свечи и поднес ее к Мишкиной. Пламя незаметно появилось на фитиле первой, и подвал озарился лучами двух свечей.

– Будет иллюминацию устраивать, – сказал громко Сало, забыв об осторожности. – Туши свою! Нам экономить нужно!

Мы замерли от его громового голоса.

– Тише ори, дурак! – огрызнулся Мишка. – Эка орет! Услышат ведь! – Михикус дунул на свою свечу, и в зале образовался полумрак.

– Зажги свою розовую свечу, – сказал он мне. – А то Олег сейчас влезет, и мы останемся в темноте. Я полезу за ним, а ты за мной.

Я нащупал в кармане свою свечку и вынул ее. Мишка зажег спичку и поднес ее к фитилю. Моя свеча вспыхнула как раз вовремя, ибо в это время в это время Сало просунул свою руку с горящей свечой в отверстие двери и сам с кряхтением втиснулся туда. Его грузная туша заняла все пространство в открытой дверце, так что мы видели только нижнюю часть туловища и ноги, бессильно скользящие по полу.

– Тише, тише, ты, – шепнул Мишка. – Скорей!

– Да погоди… – услышали мы приглушенный голос Салика. Звук даже не имел свободного выхода в наш подвал из того коридора, в который сейчас пролезал Олег. Наконец, нам видными остались только его башмаки. Тогда Мишка потер руки и, нагнувшись, пролез в дверь. Я остался в зале один, держа горящую свечу в руке.

– Туши свою свечку, – услышал из дверцы голос Михикуса: – А потом лезь сюда за мной. Здесь у Олега свеча горит, да и я потом еще свою зажгу.

Я задул свечу, но перед тем, как присоединиться к товарищам, я оглянулся и увидел вокруг себя одну лишь жгучую темноту…

Подвал погрузился в полный мрак. Лишь узкий луч света падал на пол из открытой дверцы. Я сунул свечку в карман и, плюнув беззаботно, скрипнул дверцей и на четвереньках прополз вперед. Когда я приподнял голову, то увидел только сухие серые кирпичные стены узкого коридора и брюки Мишки, ибо он стоял во весь рост, а я еще только находился почти в лежачем положении.

– Закрой дверь, – шепнул мне Мишка. – Только как можно плотнее. Если кто из рабочих зайдет в подвал, то тогда ничего не будет заметно.

Я изогнулся, втянул нижние конечности в коридор и, взявшись за край дверцы, затворил ее. Она захрипела и с писком повернулась. Кое-как я поближе подвел ее к стене и услышал вопрос Михикуса:

– Плотно закрыл?

– Плотно, – ответил я тихо. С этими словами я напряг мускулы ног и выпрямился во весь рост. И вы знаете, друзья мои, где мы находились? Мы находились в страшно узком, но очень зато высоком проходе. Он был до того узким, что в нем мы могли стоять только боком и, повернув влево или вправо голову, иначе мы бы терлись затылками и носами о стены. Но, несмотря на то, что мы стояли там боком, мы и то терлись грудью и спиной о стены, так что, когда мы продвигались по этому переходу, то наша одежда при плотном соприкосновении со стенами издавала громкое шуршание. Вот в такой темноте мы стояли, повернувшись передом к правой стене. В этом коридоре воздух, хотя и имел какой-то удушающий запах, но был совершенно сух и не содержал той сырости, которая господствовала в подвалах. Стены были здесь кирпичные: кирпичи были древние, выцветшие, облезлые и местами покрытые легко отскакивающей старой светло-коричневой массой, которая за сотни лет успела высохнуть. Эта масса при прикосновении к ней рассыпалась на мелкие кусочки и пыль. Было время, когда стены здесь сплошь были покрыты этой замазкой, но теперь половина кирпичей совершенно обнажилась. Сердце у меня бешено колотилось, в груди давило, и от этой ужасной тесноты выработалось какое-то необъяснимое, странное, неприятное чувство. Я, стиснув зубы, кое-как выпрямился и встал передом к правой стене, повернув голову влево, т. е. в сторону Мишки и Сало, стоящих так же боком, как и я.

Мишка с большими усилиями достал свою свечу и поднес ее фитиль к пламени Олеговой свечки, и коридор озарился огнями двух свечей.

– Вот видишь, какой проход? – обратился ко мне Мишка, кое-как повернув ко мне голову, отчего его кепка, зацепившись козырьком за стены, сорвала кусочек серо-коричневой замазки и сама съехала набок. – Вот это и есть тот самый узкий ход, о котором мы тебе рассказывали. Я молча качнул головой.

– Ну, пошли, что ль? – спросил Олег.

– Давай! – ответил Михикус. И мы, шурша одеждой о стены, стали продвигаться боком вперед. Вдруг в стене, перед моими глазами, проплыло несколько высоких и узких оконцев, уходящих куда-то в темноту. Я заглянул в одно из них, но ничего не увидал. Немного отстав от спутников, я засунул туда руку и ощутил пустоту. Там, очевидно, была камера. Подавленный всем виденным, я стал нагонять товарищей. Эти жуткие подземелья как бы давили на все мое сознание, и я чувствовал себя сдавленным и стиснутым не только физически, из-за узкого коридора, но и морально. Я скосил глаза вниз и увидел, что моя одежда приобрела серый цвет, до того она была измазана стенами прохода. Мишка, продвигавшийся передо мной, и Салик, идущий впереди всех, тоже были похожи на подземных дьяволов, а не на людей.

На вид эта церковь маленькая, невзрачная, подумал я, а под собою имеет такие обширные подземелья! Очень странно!..

Не прошли мы и нескольких шагов от дверцы, как коридор под прямым углом повернул вправо и сделался еще уже прежнего. Я нахмурился и сжал кулаки. Продвигаться даже боком и то стало труднее, и теперь стены коридора касались даже наших ушей, несмотря на то, что мы держали головы боком. Мы оказались в гигантских тисках… После поворота проход опять пошел прямо.

– Черт возьми! – удивился Мишка. – И на кой они делали такие проходы? К чему они нужны, раз они такие узкие?

– Тут опять поворот! – вдруг вскричал Сало.

– Да тише ты… – прошептал Мишка. – Ну что ты все время забываешь об осторожности? Ведь мы тут уже были, и ты знаешь, что здесь два поворота. Первый мы уже прошли, а вот это – второй… И нечего орать!

Второй поворот имел также 90 градусов, и здесь проход, как и раньше, поворачивал направо, следовательно, мы теперь уже двигались по той части прохода, которая была параллельна его первой части – части до первого поворота.

Неожиданно где-то в глубине мы услышали шепот… Мы замерли… Простояв недвижно несколько секунд, продолжали путь более осторожно.

Здесь я в правой стене опять увидал такие же окошечки. Очевидно, мы, обойдя ту камеру, что я нащупал, встретили оконца, находящиеся как раз напротив первых.

– Вот, смотри, – сказал Мишка, повернув ко мне голову.

– Что? – спросил я сдавленным голосом.

– А вот сейчас. – И он, подняв вверх руки, взял горящую свечу из левой руки в правую и сунул ее в оконце. Я заглянул туда и увидел квадратную камеру, стены которой состояли из каких-то посеревших кирпичей. В противоположной стене я заметил темные оконца. Это и были те окошки в стене, что я видел еще до первого поворота.

– Видишь, какая камера? – спросил меня Мишка.

– Вижу, – машинально ответил я, пристальным взглядом оглядывая сквозь узкое высокое отверстие мрачную каморку.

– А-а, ты, черт! Опять обжегся! – прошептал Мишка. И я увидел, как струя расплавленного стеарина скатилась со свечи ему на руку. Кое-как стерев уже застывшие капли, он взял свечу опять в левую руку, и мы, сделав несколько шагов, догнали Салика. Я оглянулся назад, чтобы посмотреть, какой вид имеет проход в полумраке. Не нужно забывать, что лучи от свечей были мне видны только на стенах и на потолке, ибо сами свечи были от меня скрыты Саликом и Мишкой, что сам я шел в полумраке и после меня в проходе также был полумрак.

Ввиду того, что проход был страшно узким, то лучи на стены падали под очень малым углом, из-за чего малейшая неровность на стене отбрасывала гигантскую тень. Итак, я оглянулся назад. Узкий коридор был погружен в полумрак, но я прекрасно видел поворот, ибо прямой угол стены был кое-где освещен лучами, проскальзывающими вдоль стен прохода.

И вот мы дошли до окончания прохода. Это окончание имело весьма оригинальный вид. Стена, преграждавшая нам путь, под самым потолком имела квадратное отверстие шириной в метр. Это было начало наклонного хода, уходящего куда-то налево ввысь. Около этого отверстия, в правой стене нашего коридора, так же под потолком, темнела длинная, низкая ниша, уходящая куда-то в глубь стены. И для того чтобы попасть в наклонный ход, нужно было сначала взобраться на нишу, а уж с нее в него переползти.

– Ну, чего же ты стоишь-то? – сказал Мишка на Олега. – Лезь туда в нишу, только не сорвись; а я потом полезу к тебе и осмотрю этот наклонный ход!

Я немножко отошел назад, чтобы дать Мишке посторониться от взбиравшегося на нишу Олега, ибо тот мог бы ему попасть ногами в лицо.

На обложке рукой автора: Продолжение в VI-ой тетради.

Тетрадь XIII. 1940–1941 гг.

24-го августа – 3-го января

Продолжение 24-го августа.

– И это правильно, – сказал я. – Чтобы в столичном академическом театре шли произведения, не имеющие совершенно никакой ценности – это возмутительно!

– Да, – проговорил М. Н. – У нас еще до сих пор нет настоящей оперы! Мы еще до этого не дошли!

– …Теперь там в Большом и «Аида» пойдет! – хитро усмехнувшись, изрек я.

После этого М. Н. попросил меня показать все то, что я приволок из дому. Серия о церквушке им пришлась по вкусу, так же, как и Украинский доклад. Что касается собора, то о нем они ничего не могли сказать, так как это была моя давнишняя работа, но вообще она была, несомненно, хуже висевшего на стене рисунка. Я очень обрадовался их отзывам о моей серии и оформлении доклада…

Между тем, М. Н. сказал:

– Я теперь вижу, что передать точный облик предмета ты умеешь. Это ты делаешь почти в совершенстве! Но ведь не только в одном этом заключается рисунок. Ты теперь возьмись за новое… постарайся передавать мораль предмета… его внутреннюю жизнь… Вот, например, купол собора на рисунке, что ты нам подарил, – он живет… Там чувствуется, как говорится, его «душа».

– А ведь он у меня тоже точно сделан, – возразил я.

– Но это не важно! Все-таки купол с его колонками и этой косой тенью изображает нечто живое! Вот ты теперь старайся передавать во всех своих рисунках эти внутренние качества предмета, и все это вместе с твоим умением хорошо изображать внешний облик будет рождать у тебя еще более лучшие рисунки!

– Это правильно, – согласился я.

– Тебя вообще драть не мешает! – вдруг сказала М. Ив.

– Может быть, я и достоин этого… – сказал я. – А что?

– Да я бы на твоем месте, – ответила она, – пошла б в художественную школу и постаралась, чтобы из меня вышел настоящий художник.

– Ну-у! – недовольно протянул я.

– А мама что говорит?

– Она хочет, чтобы я рисовать учился.

– И правильно делает! – продолжала М. Ив. – Ты бы рисовал и был бы пианистом! Чего же лучше?

Мы еще о чем-то поругались, и потом М. Ив. предупредила меня, чтобы я не спускал свои музыкальные знания.

– С вами теперь нужно быть построже, – сказала она с шутливым упреком, – а то вы заленитесь и заниматься будете хуже!

– О-о! Мы народ тяжелый! – согласился я. Нас нужно держать в кулаке, а то, чего доброго, будем бездельничать и отлынивать от занятий!

– Теперь у меня будет лишь трое учащихся, – сказал М. Н., – а то с вами прямо беда! Трудно очень! Я оставлю себе получше, так как с остальными я буду только время терять. С Кирой я заниматься перестал. С Генькой тоже! Заленился парень! Мальчишка он хороший, но лентяй!!! Можно сказать, я уже перестал с ним заниматься. Я думаю оставить у себя только Лору, тебя и еще там одну…

– Так что вам теперь будет трепка! – сказала М. Ив. – Только держитесь!

– Да, теперь вся ваша строгость будет рушиться на нас лишь троих! – проговорил я. – Ну! Конец нам пришел!

Немного погодя М. Н. спросил меня, как у меня идет переписка с Раей. Я рассказал ему об ее ответе на мои письма, что я получил девятого августа, и добавил, что на днях напишу ей ответное письмо.

– Она писала мне о том, – сказал я, – что я зря читал вам все ее вопросы о вас! Она говорит, что вы ее не знаете и в душе можете обидеться!

– Я? Что ты?! – проговорил М. Н. – Нет, я и не подумал обижаться! Я прекрасно понимаю, почему она так подробно расспрашивала тебя о твоем педагоге…

– … Она, видимо, хотела, – добавил я, – чтобы я попал к хорошему, вот она и спрашивала меня!

– И я ее понимаю! – сказал мой учитель. – Чего же тут обидного?

Когда я уходил, я сказал, обращаясь к обоим домочадцам:

– Теперь я все внимание уделю докладам и музыке. Отделавшись от всех докладов, у меня останется тогда лишь музыка и рисование.

– Вот, вот! Рисовать ты должен во что бы то ни стало! – сказала М. Ив.

Умалчивая о своем рассказе, я объяснил и о пользе докладов. Ведь они приучают меня к совершенно необычному. Они мне помогают в достижении цели, чтобы стать универсальным художником– любителем. Ведь в докладах своих я должен рисовать и камни (если это минералогия), и животных (если это зоология), и т. д.

– Очень большую пользу в рисовании, – сказал я, – мне приносит Итальянский доклад. Там я должен рисовать все. И пейзажи, что там имеются, и виды городов, которые там есть, и животных, живущих там, и растений, там растущих, и камни, добывающиеся там, и даже карты географические… а главное – я там должен уметь вообще аккуратно и красиво оформить весь альбом. Короче говоря, самое главное еще впереди. До сих пор я рисовал там маленькие картинки, а под конец у меня там пойдут рисунки во весь лист! В общем, самое трудное в будущем. Мне тяжело с ним будет, но зато, когда я его кончу, я буду счастливейшим человеком, потому что буду иметь его перед собою в полном законченном виде!

25-го августа. Сегодня Илюша уехал в Ленинград. Я проводил его до метро и поручил ему сказать Рае, что я скоро ей напишу ответ.

– А поручений каких-нибудь у тебя нет? – спросил он. – Может, достать для тебя что-нибудь там?

– Вот, если там ты найдешь общие тетради, то это будет хорошо, – ответил я. – А то здесь в Москве их совсем нет!

– Постараюсь их привезти! – проговорил он. – А сколько?

– Да по возможности больше! Но только по возможности!

– Ладно! Идет!

Мы расстались у метрополитеновской кассы станции «Библиотека Ленина», и я вернулся домой. Было ровно семь часов вечера!

27 августа. Весь день сегодняшний из моей головы не выходили мысли о том, что сегодня вечером я услышу «Аиду», а вместе с этим, конечно, и арию Радомеса, и арию Амонасро, и хор жрецов, и Нил, и куплеты Амонасро, которые я знаю почти наравне с хором жрецов…

В половине восьмого Лиля и я уже сидели на своих местах во втором ряду партера, в середине… Мы находились в окружении целых рядов еще пустых стульев, залитых сверху потоками электрических лучей. С боков поднимались сверкающие ярусы, окрашенные золотыми украшениями, а сразу перед ними висел огромный оранжевый занавес. Оркестрантов еще не было, и там стояли лишь пустые стулья и пюпитры.

Сзади нас сидели какие-то иностранцы – англичане, должно быть. Они все антракты напролет трещали на своем языке, и из их тарабарщины я мог понять лишь то, что они, несомненно, говорили о чем-то, происходящем на земле, а не на Сириусе… Больше я ничего из их разговора не понял.

Дирижер Мелик-Пашаев[53], невысокий брюнет с широкой головой, плоским подбородком и с очками, скрывающими за собою сощуренные глазки, легко вскочил на возвышение и взмахнул руками…

С первых же звуков скрипок у меня началась лихорадка. Вступление было прекрасное. У Мелика оно получилось ласкающим для слуха и с яркими оттенками. Молитва под его управлением прошла очень хорошо. Жрецы пели едва слышно, почти не открывая ртов, и эта величавость произвела на меня большое впечатление. Ариозо Радомеса я, конечно, прослушал с широко открытыми… глазами.

Короче говоря, я больше всего смотрел на оркестр и на дирижера! Появление пленников, ария пленного Амонасро и похоронообразный хор жрецов, как всегда, подействовали на меня со сказочной силой. Я всеми силами старался уловить ритм и темп этого хора, чтобы еще правильнее играть его. Хор народа, оказывается, не оправдывает свое название, так как этот мотив, скорее всего, поют жрецы, окружавшие Радомеса и Амнерис, а не народ. Так что, к чести этих кровожадных церберов, два наилучших хора принадлежат именно им, а не кому-нибудь другому.

С большим интересом прослушал я дуэт Амонасро и Аиды в III-ьем действии, где пленный царь поет свои знаменитые куплеты: «Вспомни, вспомни, когда настанет время»… Партию Амонасро пел Иванов, первый раз исполняющий эту трудную роль. Между прочим, его пение и игра превзошли все! Он блестяще ее выполнил. По-моему, из всей этой оперы самая интересная партия – это партия Амонасро, хотя и очень короткая. И она к тому же не очень легкая! Его появление вместе с пленниками, его ария перед фараоном, где он открывает свое имя, и его роль в третьем действии – это трудные, высокодраматические сцены.

Я все время следил за дирижером и оркестром, но по отдельным местам я не мог судить, у кого лучше было ведение «Аиды» – у Мелик-Пашаева или у Таненберга (?). Но в общем, разница была: Мелик вел ее лучше, и многие места оперы звучали совершенно иначе! У него ярко бросались в глаза (!) оттенки, и вообще у него звучал оркестр и более мягко, и дружно.

На «Аиду» я вообще хожу как на урок по музыке, так как именно она и дала мне понятные уроки по оркестровке. Ведь нет ни одного инструмента, который, казалось, не участвовал бы в этой опере. И все они почему-то так ярко выделяются, исполняя ее, что я с первого же раза многому научился в области оркестра. Конечно, нужно сказать, передовую роль играют в ней духовые медные инструменты, так сама музыка «Аиды» написана в торжественной форме. Интересная и большая роль имеется в этой опере и у ударных инструментов (барабана, треугольника, тарелок и литавр).

«Аиду» я ценю вообще из-за того, что она представляет из себя превосходное соединение всех стилей оперной музыки… Здесь есть и торжественные, медленные танцы, и быстрые, веселые пляски, и маршеобразные места, и народные мелодии, и трудные хоровые сцены, которые, впрочем, даже делятся на ряд форм (если можно только так выразиться), так как есть места, где весь хор поет в один голос, и, наконец, самое главное, в этой опере имеются трудноисполнимые массовые сцены, так называемые контрапункты, где в одно и то же время звучит несколько мелодий, представляя из себя в целом красивое соединение.

Короче говоря, для меня «Аида» – это музыкальная школа!

Невозможно описать то, что творилось со мной сегодня вечером после театра. Я пошел почему-то относить сахарницу не на кухню, а в ванную; уходя из комнаты, я потушил за собою свет, хотя там за столом сидели мама и Лиля; я долго и упорно принялся размешивать чай, забыв, что я туда не положил ни одной крупинки сахара; наконец, в довершение всего, вместо того, чтобы постелить себе на кровати, я потащил всю постельную груду на диван, чтобы разостлать это все на его поверхности!

Не знаю, почему, но Лиля называла причиной всех этих плодов рассеянности сегодняшнюю «Аиду»!

28-го августа. Сегодня днем я позвонил М. Н., и Марья Ив., с которой я разговаривал, пригласила меня на 30-е число текущего месяца оного года! Она не замедлила мне напомнить, чтобы побольше занимался по музыке, а после этого взяла с меня клятву, что я во что бы то ни стало буду играть у них все, что знаю из «Аиды». Сам же я распространил эту клятву на все на свете, только не на марш! Как это ни странно, но я боюсь его еще играть перед кем-нибудь…

Потом у меня появилось… вернее, на меня напало (к счастью, без оружия) большое желание рисовать, и я вдоволь поводил кистью по рисунку нашей церквушки, докончив красить правый корпус нашего дома…

Вечером мы с мамой были у Анюты… Провели там прекрасно время и т. д. Короче говоря, я одного сейчас желаю – лечь на боковую… Кончаю! Arri gewerci (так! Изд.) (до свидания).

29-го августа. Сегодня утром пришло известие, что Буба достала Лиле билет на поезд, отходящий на юг 3-ьего сентября. Ура! Дело улажено! «Русланом», которого она хочет услыхать в Большом театре, мы полюбуемся! Я этому искренне рад!

Сегодня я, кажется, первый раз после конфликта с мамой насчет подбирания «Аиды» и музыкальных уроков позанимался как следует по музыке в ее присутствии. Это не нарушило моей клятвы, ибо я сказал себе, что буду только стараться в зависимости от возможности не заниматься при ней, но так как теперь она в отпуске, и, случается, что она целый день дома, то ничего не поделаешь! Зато я все-таки беру себя в руки и не играю при ней мною подобранное.

Я не желаю, чтобы она обвиняла меня в том, что я якобы все время играю то, что подобрал, и забываю уроки. Мне это надоело, тем более, что это теперь далеко не так!

Перед концом напомню, что скоро уже в школу! А что я сделал в это лето? Нарисовал, да и то не всю серию о церквушке и только! Инкогнито в Звенигород не съездил, доклады не окончил… Это плохо! Впрочем, не беда! Съездить в Звенигород я успею и в будущее лето! Это уж обязательно! Долго только ждать! Да будет мне благоприятствовать в этом Юпитер!

30-го августа. Когда я сегодня проснулся, я услыхал, что у нас в кухне с мамой беседует какой-то мужчина! Я насторожился, но никак не мог узнать голоса. «Кого это еще к нам черт принес на кухню?!» – дружелюбно и весьма гостеприимно подумал я.

Оказывается, это был Илюша, возвращающийся из Ленинграда в Одессу.

От него я узнал, что Рая и Моня в доме отдыха, так что он их не видел. Тетрадей он не достал, но это не важно. Главное то, что мне нет смысла писать в ближайшие дни Рае письмо, если у них никого нет дома. Начну учиться – тогда напишу, так как к 1-му сентября они наверняка приедут.

Утром позвонил Стаська, предложивший мне пойти вместе в «Ударник» на хроникальную картину «На Дунае».

Мы встретились на улице и взяли два билета на 12-ть часов 30 минут. Дожидаясь начала сеанса, мы покружили по дворам, а потом я предложил сходить на церковный двор. Я имел на это тайную причину… Подойдя с невозмутимым видом к началу лестницы, ведущей в подвалы, я посмотрел на дверь. Одного взгляда было достаточно, чтобы я к радости своей заметил, что она была открыта. В подвале лежали какие-то ящики. Очевидно, про музей забыли, и наша церковь вновь обратится в содержательницу мастерских и всякого ненужного скарба… В первый же подходящий вечер я решил один слазить в подземелья, чтобы исполнить все-таки то, что я задумал еще летом!

После этого мы со Стаськой расстались.

Часам к четырем мне позвонил М. Н., который предупредил меня, что к нему сегодня приехали от брата, так что мне нет смысла приходить к нему. Он сказал, что заранее известит меня о новом приемном дне. Так что сегодня вечером я у своего учителя не был.

Чтобы не скучать вечером, я решил сходить к Мишке. Как обычно, Михикус долго рассказывал о наших физкультурных перспективах, предупреждая меня, чтобы я не отставал от них, а затем поворотил свое внимание в музыкальную сторону, результатом чего были его настойчивые уговоры, чтобы я взял разучивать 2-ую рапсодию. Это заставило меня призадуматься…

Сегодня вечером уехал в Одессу Илюша, пожелав нам счастливо оставаться. Набив своими чемоданами легковую машину, он уехал на вокзал…

31-го августа. В эту ночь к нам прикатил Люська, возвращавшийся с Кавказа. С его появлением в нашей квартире водворилось веселье и остроумные изречения! Ведь вообще Лазарь парень не промах!

А вообще сегодняшний день у меня был однообразным. Пришел Евгений. Я пошел с ним гулять. По дороге уговорился с ним поехать зимой в Ленинград, ибо он тоже едет туда, только не к сестре, а к тете. Всю остальную часть дня гремела гроза, но нам она была нипочем: мы с Евгением укрылись под кровлей его жилья, где я пробыл до глубокого вечера!

1-го сентября. И вот наступила осень! Не буду вдаваться в лирику, но скажу, что последний день моих проклятых каникул прошел так же по-пустому, как и все лето. Утром проторчал около двух часов за музыкальными уроками, потом немного нарисовал в рисунок нашей церквушки, а вечером с мамой, Лилей, Бубой и Гагой был в Парке культуры, где скучал на каждой аллее.

Подобная меланхолия даже отбила у меня страх перед школой. Мне теперь безразлично! Пусть хоть земля перевернется кверху южным полюсом… Простите, описка: в астрономии нет понятия, что такое «верх» и «низ»!

Между прочим, в смысле творчества это хорошо, что наступает школьный учебный год, ибо с учебой придут старые однообразные дни, и я снова смогу взяться за свои доклады и рисунки более серьезно, чем летом. Но в смысле свободы… далеко нет… Прощайте, свободные дни!

2-го сентября. Когда я открыл глаза, Люся, с которым я спал на диване, еще не проснулся. Было раннее утро. На улице моросил осенний дождь, и мне под его однообразный стук захотелось забыть обо всем на свете… Я осторожно переменил свое положение, чтобы не разбудить своего спящего двоюродного брата, и прижался к стене… Но мне не спалось, и я тихо встал. Приготовив себе завтрак и поглотив его, я приготовил тетрадь и карандаши, с которыми собирался отправиться в школу.

Часы показали половину девятого, но я все еще не решался покинуть дом и чего-то ждал. Я позвонил Мишке, чтобы вместе с ним пойти в школу, и первое, о чем я спросил его, был вопрос о его настроении.

– Ну, как ты себя чувствуешь… перед этой школой? – спросил я.

– Да так… Ничего особенного… – меланхолично ответил он.

– Не думаешь ли ты выходить?

– Да вот сейчас Олег соберется, мы и выйдем.

Нахлобучив кепку себе на голову, я сунул тетрадь и карандаш в карман и вышел. На душе было тоскливо: мне совсем не хотелось расставаться со свободным летом. Да тут еще дождь вдобавок.

Тут я заметил браво шагавших по лужам по направлению ко мне Михикуса и Олекмуса. Мы дружески поздоровались. Олег за лето почти не изменился. Он оставался все тем же длинноносым толстяком высокого роста с грузной осанкой.

– А ты не изменился совсем! – проговорил он.

– Очень рад! – буркнул я в ответ, хотя и довольный его замечанием.

Покамест мы дошли до школы, нас дождь промочил, как общипанных гусят, но это не заставило жалеть нас о том, что мы не захватили свои пальтишки.

На том берегу стоял в дождевом тумане величественный Кремль, которым я втайне любовался всей дорогой, ругая себя за ошибки, что я допустил в своем рисунке для Раи и Мони.

В школьном дворе мокли под дождем Юрка Симонов, Медведев, который оставался все таким же тощим великаном, и еще кто-то из параллельного класса «Б».

Излив свой восторг от встречи после столь долгой разлуки, мы вломились в школу. По залам носились стаи малышей, новых жертв школы, но нам было не до них. Мы отыскали свой класс (им оказался физический кабинет) и первые вошли в него. Олег и я уселись на свои прошлогодние места за первый стол перед доской.

Вскоре собрались и остальные члены класса, которых мне сейчас нет смысла описывать. Главное то, что на всех я смотрел с каким-то особенным чувством, так как я рад был видеть своих давнишних товарищей по несчастью!

Из всех членов класса я хочу остановиться лишь на самых моих ближних, исключая Мишку, Медведя и Салика: Король из скромного тихого мальчугана превратился в загорелого широкоплечего великана, но с тем же спокойным и тихим характером; Димка, или Синка остался таким же хрупким и тонким чертом, все с той же круглой, словно, луна, головой; Ремка не изменился. Он и сейчас представлял из себя чистенького опрятного нежного бабника со всеми своими склонностями к ехидничеству, противоречиям и жадности; Петька также остался без изменений. Как и в прошлом году, он был вихраст, высок, лопоух, нескладен, тощ, но жилистый, как резина. Павлушки не было. Он уехал в Минск. Тиунова, Стаськи, Красильникова, Юрки Скуфьина и Летавина тоже не оказалось: они остались на второй год, а кто-то из них даже ушел работать (это, кажется, Юрка Скуфьин). Шибан, говорят, нахулиганил в деревне, и его засадили, подлеца, за решетку.

К нам пришел новый парень – Гуревич. Это невысокий мальчишка, с носом, похожим на грушу, с маленьким ртом и с непокорным чубом темных волос. У него крикливый, резкий, даже режущий голос, который при нужде ревел в стенах класса, оглушая всех нас и вызывая у многих смех и иронические взгляды.

Из девчонок осталась на второй год одна Зернова, а взамен ее оказалась какая-то новая Цветкова, добродушное, простое существо с какой-то японской прической, при которой все волосы были навьючены вкруговую около головы.

Первые два урока были история, которые заменились литературой. Учитель наш, Давид Яковлевич Райхин, уже известен читателю по прошлому году, ибо он один раз приходил к нам заменять Ольгу Ив., когда та заболела.

Третьим уроком была география. К чести Верблюда, который остался у нас преподавать, нужно сказать, что он изменился, стал менее злобен и ехиден, ибо он весь урок спокойно и просто сидел за столом и по-товарищески беседовал с нами об изменениях, произошедших в периоды первой и второй, ныне текущей, империалистических войн.

Пятым уроком была немка. Наша Елизавета Акулимовна осталась все такой же истеричной, крикливой, злобной и придирчивой бестией, а это нам доставляло мало радости.

Наконец, грянул звонок, и мы побрели домой, снова давая возможность дождю обливать нас Н2O, сколько ему угодно!

Между прочим, забыл сказать, что четвертым уроком у нас была алгебра. Нины Матвеевны уже и след простыл, и нам ее начал преподавать пожилой мужчина, очень симпатичный на вид. Он невысок ростом, весьма солиден по фигуре, с простодушным лицом, которое составляют прямой нос, спокойные и теплые небольшие глаза, очень высокий лоб, округленный подбородок, выпирающие дуги бровей и маленький рот с слегка выпяченными губами. Волосы его коричневато-темные и зачесаны назад. Он был одет в коричневый костюм с галстуком. Голос его весьма слаб по силе, немного сиплый и иногда срывается вверх, что смешило в нашем классе таких дур, как Андреева, Биянова и т. п. тупые создания.

Урок прошел очень интересно. Николай Иванович (так звали нашего математика), видимо, прекрасно знал свой предмет. Хотя мы и не узнали его, как следует, но уже было ясно, что это добрый, веселый и вообще очень хороший человек.

Во дворе я расстался со своими спутниками и направился к своему подъезду.

– Сегодня хорошо, – сказал Мишка еще перед этим, обращаясь ко всем. – Уроков домашних делать не нужно! – Вообще для нас это особенная радость!

Придя домой, я первым делом подумал о плане, который я вел в прошлом году, и я решил его сейчас же возобновить на бумаге с тем расчетом, чтобы как можно скорее иметь удовольствие возобновить его на деле. С сегодняшнего дня я не мог начать придерживаться его, ибо я чувствовал, что в первые школьные дни у меня ничего не выйдет, а уж после первого или, по крайней мере, второго воскресенья, то есть, когда я уже обвыкнусь со школой, домашние уроки будут казаться мне не такими ужасными, я смогу начать свою обычную жизнь.

В план я включил первым делом уроки, затем гуляние, серию «Украинский альбом», музыку, рассказ и дневник. Все это я расчертил на чистой бумаге. Причем уроки, конечно, будут выполняться всегда, гуляние так же, по возможности, серию я буду заканчивать, когда школа перестанет тяготить меня, причем, окончив ее, я заменю ее в плане Итальянским докладом; «Украину» я начну, наравне с серией, музыка – будет всегда, рассказ я буду продолжать тогда, когда напишу Рае письмо, а это мне нужно сделать как можно скорее (между прочим, мне очень хочется даже и сейчас написать его, но школа… она отравляет мне все настроение) и, наконец, дневник будет вестись также всегда. Старый план я сохранил и решил держать его вместе с новым.

Для того, чтобы испробовать себя, я решил сегодняшний первый школьный день провести по плану. Это я и сделал. Я продвинул немного вперед рисунок церквушки и переделал обложку «Украины», чтобы мне было ее легче раскрашивать. В рассказе я ничего сегодня не писал – мне не было смысла на мгновенье садиться за него… Его я должен писать с увлечением и сосредоточенно.

Сегодня же я первый раз ходил с Михикусом за молоком. Всю дорогу мы болтали о своих свободных днях, о школе и на другие темы.

Днем мама и Лиля уехали к Бете, чтобы повидаться с ее Люсей, что приехал на пару дней из Ленинграда, так что пошел в театр на «Руслана» я один, а они должны были попасть в театр сразу от Бети, чтобы встретиться уже на местах.

Места наши были неважные – на балконах, но ничего не поделаешь – после драки, говорят, кулаками не машут!

Я не буду рассказывать о музыке, а скажу просто – она прекрасна! Ее я слушал с удовольствием. Эта опера, действительно, гениальное творение, правдивое, сложное и превосходно оркестрованное, заключающее в себе такие сложные сцены, как волшебный мрак после появления Черномора, рассказ Финна о Наине, сцена Фарлафа и Наины в лесу, сцена Руслана в поле и с Головой, волшебные танцы, шествие чудовищ и Черномора и т. д.

Постановка и декорации были просто ошеломительными. Особенно меня поразили: правдивая, словно живая Голова… и летающие феи в замке Наины.

Но все-таки надежды М. Ив. я не оправдал: слушая «Руслана», я не забывал «Аиды», так как я сильно желал все время почувствовать эффект звучания аидовских маршей в зале Большого театра. Да, я «Аиду» не забывал… Лишь в одном марше Черномора я немного (!) забыл ее, но только на мгновенье… Все же таких мест, которые бы могли на меня подействовать так же, как куплеты Амонасро, похоронообразный хор жрецов, сцена фараона и пленного царя, я в «Руслане» не встретил! Подбирать что-либо из «Руслана» я еще боюсь, ибо я его еще не очень хорошо запомнил, между тем, как «Аиду» я знаю почти всю наизусть.

И я все-таки не могу поверить, чтобы оркестровка и сложность «Руслана» была лучше аидовской… Нет! Я чересчур хорошо знаю, понимаю и умею слушать «Аиду», чтобы согласиться с этим…

3-го сентября. Сегодня у нас был не столь трудный, сколь утомительный и надоедливый день, так как у нас было шесть уроков, состоящих из двух химий, двух эволюций и двух физик.

Химия у нас протекала в верхнем классе, где мы когда-то мучились с немецким. Марья Никифоровна осталась ее у нас преподавать, и уроки ее прошли интересно и спокойно.

Эволюции нас начала учить «Труба» – Анна Васильевна. Она попилила нас сначала по привычке, произнесла нам несколько веских фраз, после которых мы не должны были, по ее мнению, плохо учиться и плохо вести себя в школе, а потом уже приступили к уроку.

Но вот наступил долгожданный момент: мы увидели нашего физика. Он был одет в бежевый костюм и что-то творил у себя в кабинете. Когда мы расселись, он долго ходил мимо наших парт и среди неописуемого шума и смеха весело здоровался с нами.

– Вот Сальковский, я вижу, возмужал! – сказал он. – Видно, что набрался сил за лето! Стал более солидным. А вот сосед его не изменился. – И он указал на меня.

– А вы, кажется, новый? – обратился он к Вовке Гуревичу. – Откуда? Из какой школы? Зачем пожаловали?

– Я из Воронежа. Мы сюда переехали, – проревел Володька резким голосом.

Затем В. Т. остановил свое внимание на второй Цветковой:

– А вы откуда, друг мой сердешный?

Та назвала школу и район.

– Переехали сюда, следовательно?

Цветкова № 2 качнула утвердительно головой.

– Что имели по физике?

– М… иной раз «посредственно», а вообще «хорошо».

– М… так! – пробурчал физик. – Плохих отметок не было?