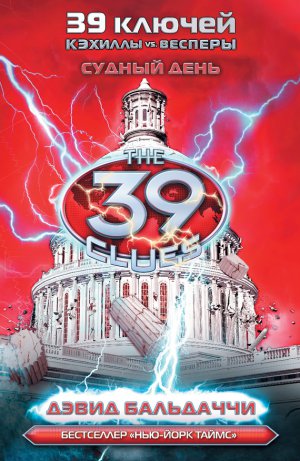

Судный день Бальдаччи Дэвид

Читать бесплатно другие книги:

Успешное и продуктивное общение необходимо для эффективной работы любой организации. Однако привычны...

После гибели Фади, правителя Аббас-аль-Дина, и бегства его брата Алима третий брат Харун вынужден вз...

Учебник подготовлен в соответствии с программой курса Уголовное право для средних специальных учебны...

Журналистка Нюта жить не может без секса. Секс стал ее смыслом жизни. Нюта постоянно хотела занимать...

Валентина ненавидит Джио. Он ненавидит себя. Гибель ее брата разделила их жизни на «до» и «после». О...