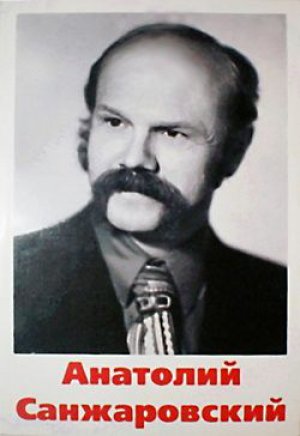

Жена напрокат Санжаровский Анатолий

Муж, найденный в стогу

(История с историей моего первого фельетона)

Жизнь развивается по спирали и на каждом витке искрит.

Тамара Клейман

Врач зайдёт, куда и солнце не заходит.

Грузинская пословица

В вид из нашего редакционного окна влетел на взмыленной кобылёнке с подвязанным хвостом молодой здоровяк, навспех привязал её к палисадной штакетине и через мгновение горой впихнулся к нам в комнату.

– Кто из вас главный? – в нетерпении крикнул он.

В комнате нас куковало трое. Все мы были рядовые газетчики. Но в душе каждого сидел главный. Да кто ж признается в том на миру?

Все мы трое аккуратно уткнулись в свои ненаглядные родные бумажульки.

– Так кто ж из вас главный тут? – уже напористей шумнул ездун.

Мы все трое побольше набрали в рот воды. Воды хватило всем.

Мы сидели в проходной комнате. За нашими спинами была пускай не Москва, но всё же дверь к самому главному редактору.

На шум важно вышла из своего кабинета наша редакторша.

Мы все трое уважительно посмотрели на неё. И тем без слов сказали, кто в редакции главный.

– А что случилось? – спросила Анна Арсентьевна.

– Да вот! – Парень махнул кнутом. – Пишите про эту гаду… Не то я эту гаду захлещу кнутом. Вусмерть!

– А вот этого не надо, – флегматично сказала Анна Арсентьевна. – Не то вас посадят.

– Тогда скорейше пишите… Сеструха пришла к нему с зубами… А он её чуток не… Ну гад же!

– Можете не продолжать, – сказала Анна Арсентьевна. – Мы знаем, о ком вы… Это наша всерайонная зубная боль…

Тут Анна Арсентьевна повернулась ко мне.

– Это о Коновалове. Выслушайте, Толя, парня и пишите фельетон.

– Но я не написал ещё ни одного фельетона! – в панике выкинул я белый флаг.

– Вот и напишете первый.

Я зачесал там, где не чесалось.

Мы вышли с парнем в коридор.

И тут его прорвало.

– Мы одни… По-молодому как мужик мужику я тебе выплесну вкратцах. Пришла она к нему с зубами. А он глянул ей в рот, и загоревал котяра: «У-у-у!… Да у тебя страшный вывих невинности!» – Она и вытаращи на него зенки. В страхе допытывается: «Какой ещё вывих невинности?» – «Той самой. Святой. Богоданной!» – «Да у меня никто ничё и не отбирал. Что Боженька дал, то и при мне всё! Я ещё ни с одним парнем толком не гуляла!» – «А тут парень и не нужен. Невинность – товарушко хрупкий… Неловко присела, вот и вывих! Но ты не горюй. Я хорошо вправляю!» – «Но вы-то врачун по зубам!» – «И по всевозможным вывихам… Универсалище ещё тот!» – Она, дурёнка, и поверь. Вот невезёха!… Поплелась к Коновалистому в комнатку – он живё тут жа, при поликлинике, – на вправление вывиха… Козлина этот быстренько дверь на крючок и разогнался было всандалить. Да не на ту набежал. Мы, борщёвские, люди хваткие. По мордяке честно добыл два разка! На том и вся кислая рассохлась канитель… Пиши про эту гаду. Не то я за себя не поручусь…

А ночью мне, холостяку, приснилось, будто я уже казакую при жене и при сыне. И по пути из детсада забрели мы с ним в наш магазин. Выходим с молоком.

Идёт ровный, спокойный дождь.

– Пап, смотри! А дождь прямой, без зарючки!

В дверях впереди него замешкалась молодуха.

И сынишка сердито толкнул её в левую паляницу.

Она нервно сбросила его ручонку со своей сдобы:

– Что ты делаешь, мальчик?!

– Сынку, не толкай, – говорю я. – А то у тёти может произойти вывих невинности.

– Какой такой ещё невинности? – подивилась подмолодка.

– Святой… Богоданной… – апостольски уточнил я.

Наснится же такая глупь!

У меня впервые заболел зуб. С неделю уже маюсь. Всё собирался сбегать к врачу. Сегодня-завтра, сегодня-завтра… И бежать к тому же Коновалову. В районном нашем сельце Щучьем другого зубаря нет.

Если сейчас настрочу про Коновалова, то как потом буду я у него лечиться? Он же вырвет из меня что-нибудь другое вместо больного зуба!

И наутро поплёлся я к нему как рядовой зубной страдалец.

Я ещё рта не успел толком раскрыть, как Коновалов с апломбом выкрикнул:

– Рвём!

– Может, для началки хоть немножко полечим?

– Трупы не лечим!

Я расстался с первым зубом и твёрдо решил заняться фельетоном.

Невесть откуда узнала про это наша редакционная бухгалтерша, приятная дама бальзаковского возраста, и сноровисто понесла Коновалова по кочкам:

– Этот Коновалистый такой тип! Это тако-ой типяра!… Я прибежала к нему с зубами! А он помотался этак сладкими глазками по мне и: «Раздеваемся!» – «И вы тоже?» – спросила я невзначай и слегка шутя.

«Я при исполнении… Мне не обязательно…»

«А как раздеваемся?»

«Традиционно. Как всегда».

«И до чего раздеваемся?»

«До Евы».

«Но у меня же зуб!»

«И у меня зуб. И не один… И чего торговаться? Да знайте! Врач заходит даже туда, куда и стыдливое солнце не заходит! Раздеваемся! Народ за дверью ждёт!»

«Ну зуб же болит! А зачем раздеваться?»

И он мне научно так вбубенивает:

«Для выяснения всей картины заболевания!»

Всей так всей…

Ну, разделась. А он:

«Походим на четвереньках».

Я чего-то упрямиться не стала. Быстро-весело помолотила вокруг зубного станка. Разобрало, что ли… Я ещё и вкруг самого Коновала гордо прошпацировала на четырёх костях…

Он стоит слюнки глотает. Во работёха!

Я на него даже разок тигрицей зубами щёлкнула.

А он весь распарился, зырк на дверь, зырк на меня и никаких делодвижений. Лишь сопельки глотает. Ну не типяра ли он после этого?

Я понял, весь грех Коновалова слился в то, что он дальше смотрин не шагнул. И случай с бухгалтершей я не воткнул в фельетонуху. И подлинную фамилию девушки не назвал. Всё меньше будет хлопот у борщёвских скалозубов.

Вовсе не фельетон, а статья выплясалась у меня, и статьяра длинная, нудяшная.

А Анна Арсентьевна прочитала её и сказала гордовато:

– Прекрасный фельетон! Вместе понесём на согласование в райком. Праздник! Первый фельетон в газете!

Февральским вьюжным вечером мы с редактором двинулись в райком, к первому секретарю с красивой фамилией Спасибо.

Тока не было.

Анна Арсентьевна читала ему моё творение при лампе.

Я, дыша через раз, мёртвым столбиком торчал в сторонке.

Первому мой фельетонка понравился.

– Прекрасный испёк фельетон! Надо громить этого пьянчугу и распутника. Только, – Спасибо пистолетом наставил на меня руководящий мохнатый палец, – дорисуй нужную концовку моими словами. Присядь на углу моего стола и запиши. Диктую: «Врач. Советский врач. Я преклоняюсь перед людьми, которые носят это святое звание. Ведь им мы вверяем самое дорогое – свою жизнь. И до слёз становится больно, когда среди них нет-нет да и промелькнёт пятнистая душонка, подобная Коновалову. И долго ли он будет чернить честь советского врача?» – И уточнил: – До завтрашнего утра. Про утро не для печати… Записал?

– Записал… Спасибо Вам…

– Не за что.

После дополнительных бесчисленных руководящих усушек и утрусок мой фельетонидзе наконец-то прорисовался в газете.

В день его выхода Коновалов решительно напился.

Ну как можно было такое событие не обмыть?

Он был такой чистенький, что никак не мог добрести до своей сакли и замертво пал отдохнуть в знакомом стогу.

В тот исторический тёмный момент, когда над его фривольно откинутым в сторону башмаком белым тёплым облаком опускалось нечто непередаваемое на словах, он проснулся и очень даже уверенно взял хозяйку облака обеими руками за легендарное колено и почти твёрдо проговорил:

– А вот этого делать не надо.

Она узнала знакомый голос и, в деланном испуге вскрикнув для приличия, поинтересовалась:

– Пал Егорыч! По этой египетской темнотище я вас и не заметила в стогу… Вы-то что тут делаете?

– Пришёл сынка проведать! – с вызовом болтнул он первое, что шатнулось на ум.

– Дак сынок-то не в стогу пока живёт… В хате.

– Приглашай в хату.

Пал Егорыч, отважистый донжуанец, сорил любовью налево и направо. В щученских дворах в пяти бегали его сорванцы. Они и не подозревали, что у них есть живой папик.

Пал Егорыч вовсе и не собирался проведывать своего сынка. Всё просто ну так крутнулось. Просто набрёл на подгуле на знакомый стог, по старой памяти просто припал отдохнуть. И чем повернулся этот внеплановый привал? Как-то так оно нечаянно свертелось, и он пустил слабину, попутно – ну раз уж по судьбе занесло сюда! – решил наконец-то жениться.

А через недельку я столкнулся с молодожёнами на улице.

Они шли в загс.

– Я б этого святого гада задушил, – брезгливо сказал Пал Егорыч, показывая невесте на меня.

– Ой! Жуть с ружьёй, что ты мелешь?!… А я позвала б его в свидетели! А там и в посажёные отцы… Смотри… Худенькой веснушчатый парнишка, а чего смог… Умничка! Наконец-то этот бухенвальдский крепыш жанил тебя, бесхозного жеребца! Наконец-то у меня нарисовался законный супружец, а у Виталика – всезаконный папайя. Область отстегнула тебе хорошее новое назначение. В городке! Уедем отсюда… из этой дыры… А без фельетохи всё это было б?

– Никогда.

– А ты – сразу душить. Благодарить надо!

– А я что делаю? Мысленно… Всё б ничего, да ты слегка худовата, костлява…

Невеста расхохоталась:

– Егорыч!… Ну да Егорыч!… Роднуша!… Да ты ль не знамши?… Живёшь – торопишься, даёшь – колотишься, ешь – маешься, где ж тут поправишься?!

19 февраля 1960.

Поцелуй в овраге

Иногда, чтобы сделать женщине приятное, приходится с ней расстаться.

А. Байгильдиев

Только ты, Сашок, не представляешь, как обрадовало меня твоё письмо.

Был пасмурный день: изредка, то находя буйными порывами, то снова замирая, подобно биению сердца, лил дождь.

Дождик не радовал моё молодое тело, ибо оно находилось в дороге. В эти дни – с 18 по 25 июля – была дома. В Борщёве. Правда, дом очень далеко, но я ездила.

Прежде чем писать всю правду, хочу извениться: ты не имеешь права потом смеяться надо мной.

Итак, это было очень и очень давно, когда мне исполнилось всего семь лет. Я жила в том самом домике, где проходит моя молодость сейчас, в эти летние дни. Тогда я была подобна лани – дика и боязлива. У меня были те же чёрные глаза и те же брат и сестра, что и сейчас. В семье я была самая юная и красивая. Ух и шикаристочка была!

В один прекрасный день пришло несчастье к нам – сбёг родный папочка. Будто собаками его куда угнали! Нас трое у матери. Ты знаешь, что такое дети? Радость и горе! Из-за нас она вынужденно полюбила недостойного человека.

Сашок! Мой шоколадный Зая! Не осуждай меня так строго за прямоту. Рано или поздно придётся это высказать. Да! Придётся! Я так люблю тебя, мой, конечно, единственный, что не могу описать. Моя любовь подобна родниковой воде – чиста и прозрачна. Я ещё никому не говорила такого и не знаю, как высказать то, что на сердце.

С того дня, когда мы познакомились на почте, я не перестаю думать о тебе. Я во многом виновата, но ты должен простить мне: я была молода и неопытна. Да и условия не дозволяли тебя крепко любить.

Я думала, увлечение тобой быстро угомонится. Не вышло. Тебе легче, чем мне. Во-первых, ты мужчина. А мужчины переносят неприятности гораздо проще, чем женщины. Ведь ваше мужское сердце в три раза, по подсчётам одного женского журнала, крепче нашего, отсюда и вывод. В школе я познала любовь, хотя не совсем, но краешком пришлось коснуться.

Как вспомню тот новогодний вечер (помнишь, в десятом классе?), когда ты в туфельках по рыхлому снегу чесал за мной… Зачем? Ты же знал, что я не хотела тогда с тобой встречаться. Кстати, о чём ты думал тогда? Ведь хотел что-то сказать, да я не хотела слушать. Отслоилось три года. Теперь очень хочу знать, здорово ты обиделся тогда? И что хотел сказать?

Я сейчас поняла, чем ты дальше от меня географически, тем ближей к моему сердцу фактически.

Я никогда не забуду наш первый поцелуй в овраге, поцелуй пылкий и безжалостный, но такой родной. Помню, как ты тихо, но знойно спросил разрешения. Всё помню. Только вот одного не могу припомнить, почему после новогодней истории резко говорил со мной, когда я принесла тебе, члену стенгазеты «За богатый урожай», стишата. Ты отшиб мне всю страсть писать их. Я пришла за помощью. Я хотела понять тот божественный мир, в котором ты живёшь. Но ты оттолкнул.

Я думала, ты оттолкнул навсегда, и решила развлекаться по-товарищески с одним. Увы! Он не увлёк меня. Я думала бессонными ночами о тебе, о литературе, об искусстве.

И вот между строк твоего письма я прочитала – рано или поздно твоя судьба должна слиться с моей. Сложная проблема. Но неужели всё это правда!? А твои родители согласные? Что касаемо моей мамани, так она против не попрёт. Главная сила в нас двоих. Молодежь вон в Африке цепи колониализма рвёт! А тут… Но до тех дней надо дожить. Мне год на маляра учиться, а тебе на агронома целых шесть заочных лет. Это может истрепать все твои чувства.

Сашок! Можешь не сомневаться, что я здесь, на стороне, с кем дружу. Я не какая там мочалка, что бегает из рук в руки. Я не такая! Если кого полюблю, то обязательно других оставляю в покое. А вообще в большом городе очень трудно красивой девушке. Пошла как-то в церковь. К Богу с чего-то захотелось приблизиться. А ко мне приблизился один священносожитель. Этот долгогривый пенс[1] нажрался где-то как шланг и принял меня за шмоньку. Да не на ту наскочил! Еле отбилась от этого долгогривого шустриллы. Чуть Боженьке святую душеньку не отдала… Но это я отвлеклась от ровного пути. Меня попугивает мысля, не обведёшь ли ты вокруг белого пальчика? Ой, смотри! Ты же для меня всё: мать, сестра, брат, друг…

Эха, как хорошо, если бы мы встретились. Я жажду этой встречи. Ты писал, наша встреча зависит от меня. Теперь – от тебя. О! Как я тебя встретила б! Представь. Вот подходишь к общежитию нашего училища, спрашиваешь меня.

Я выскакиваю из кошачьего домика с такой радостью и вдруг осечка: робость, неуверенность, девичья гордость не дают обнять твоё нежное лицо. Я буду ждать и томиться до вечера, когда ночь нас обнимет. С помощью луны я так прильну к тебе, мой сладкий Зая, обовью твою шею и нежно – нет, нет, напротив! – горячо, с жаром припьюсь к твоим губам и буду целовать, целовать, целовать, пока оба не будем пьяные. Как хотела бы быть твоей спутницей… Горе и радости делили б без обиды пополам. Тебе кучка – мне кучка. Обе равные. Я готова ждать. Лишь бы знать, что твоё пылкое сердце стремится к моему ещё более пылкому. Меня просто бросает в жар, когда вижу твой почерк на конверте. Ещё больше бросит в жар, когда увижу твой образ. Почему не вышлешь свою фотку? Жаль? Или нет грошей? Ведь любишь. А кто любит, тот исполняет все капризы. Сколько тебя не видела, а образ твой всегда передо мной. Эха, Зая, как хорошо быть вместе!

Сашок, опиши подробно о себе с самого раннего детства и мечты на будущее. О своей семье и товарищах. Есть ли у тебя там девушка? (Я всё ещё сомневаюсь.) Молодость требует порой то, что невозможно исполнить. Очень прошу, напиши, с какого ты года, а то я столько тебя знаю, а вот с какого ты года не знаю.

Мой Зая, я с тобой поговорила. Так легко на сердце стало.

Да! От уличных прилипальчиков я слыхала, что я похожа на какую-то Кармен. Ты не знаешь, кто эта Кармениха? Ну да ладно… Пиши каждый день, а то сомневаться буду в верности твоих чувств. Вот ещё что волнует меня и очень даже. Сдал экзамены или нет? Я столько ждала из Воронежа письмо: хотелось ободрить, поддержать в трудную минуту. Почему не написал? Забыл? Некогда? Переживал? Дома я очень весело отдыхала. Веселье было исключительно разнообразное. А сейчас иду умываться и спать, почерк дурной стал и глазам больно: с дороги устала. Из дома только.

На этом кончаю свою филькину грамоту, не обижайся и не упрекай за прямоту, мой тюльпанчик сериглазый.

В будущем безраздельно твоя Тоня Зиброва.

Как же, как же…

Держи, Кармен, шире!

1960

Сандро

Кто всегда смеётся – дурак, кто никогда не смеётся – несчастный.

Подъём большой – и спуск трудный.

Грузинские пословицы

Под одной красной черепичной крышей жили столовая и магазин.

Верховодил в магазине «самый длинный Сандро» с тонкими прозрачными пальцами, как у неврастеника.

Какой продавец!

Про него даже газеты писали, что он «настоящий боец на фронте культурного обслуживания покупателей».

Эта страсть к культуре появилась у него после одного очень пикантного приключения.

Приходят раз к нему трое работяг:

– У нас тут пожар… Шланги горят![2] Дай одну на троих. Надо ж тушить!.. Долг запиши в тетрадку.

– Ваймэ! Нэт, дорогие друзиа.

– Для друзей да ещё дорогих всегда есть.

– Нэ всэгда, – усомнился Сандро.

– Так будет всегда! – было ему авторитетно обещано.

Часов в десять вечера Сандро прикрыл свою лавочку, пересчитал выручку и, довольный, насвистывая «Сулико» после честного трудового дня, резво затрусил к себе в новенькую походную избушку, которая, как символ вольнолюбия хозяина, стояла не на курьих ножках, а на арбе с колёсами. Только он эдак благородно щёлкнул за собой крючком, как его закрыли на вертушку.

Сандро не спопашился, как лёгкая деревянная его летняя резиденция перевернулась и закачалась на заботливых руках.

Её несли.

Сандро лежал, как он потом рассказывал, спиной на стене, ставшей полом, и усердно звал родительницу в освободители от тёмных сил.

Он вмиг умолк, когда очутился в воде. Тут Сандро своей чугунной головой снёс дверь с петель и вынырнул.

Фу ты!

Его бросили в круглый цементированный бассейн с высоко выступавшими над водой осклизлыми боками, который был на взлобке посёлка и издали смотрелся кратером на Везувии.

Сандро понял, что матушка его зова не услышит, а потому стал выкрикивать безадресные мольбы о помощи.

– Бей водяного! – услышал Сандро, и в бассейн посыпались градом пустые бутылки, банки и даже невесть откуда взявшиеся старательно обглоданные рыбьи позвонки.

Сандро в мгновение ока оценил соотношение тёмных и светлых сил и прибился к берегу, откуда бросали.

Баталия утихла.

До ограды не дотянуться. Стать на дно в бутылках – захлебнёшься. Правда, это не обязательно, если сможешь отхлебнуть с десяток цистерн. Но такой вариант не по зубам Сандро, и он тоскливо взобрался на свой катафалк и простоял, продавая дрожжи, на нём до утра по грудь в воде.

Он слышал, как к его резиденции подбегали ночные клиенты и, не найдя её на месте, не ударялись в панику, лишь торопливо расплёскивали сахарок в районе колёс, ворча снисходительно:

– Какой-то жлобина пожадничал и уволок для персонального удобствия.

Утром Сандро извлекли из бассейна посредством верёвки и отвезли в город к врачу, потому что Сандро взял моду бить себя по чердачку и причитать, по временам кусая несъедобные локти:

– Зачем ты меня, мама, с такой дурной головой родила!?

Голова не носовой платок, не купишь в магазине. Дефицитный товар. Не достанешь из-под полы, а в открытой продаже тем более.

Вот после рассказанного случая всё это Сандро намотал себе на ус, и у него появилась нервная страсть к культуре.

Теперь, когда у него спрашивали то, чего нет, он молча тащил покупателя за прилавок, сбрасывал всё с полок небьющееся на пол:

– Смотри!

Потом властно вёл перепуганного покупателя на склад, переворачивал всё вверх дном:

– Смотри, родной, дорогой! Нэту!

А потом на три дня закрывал магазин, чтобы привести в божеский вид своё хозяйство.

На дверь же вешал записку:

«Пашол на палчиса пакюшат шашлик на патружка».

Теперь кидало в жар Сандро и отсутствие присутствия бумаги.

Ну да! Той самой, для обёртки.

А без неё ни а, ни бэ, если желаешь культурно обойтись с товарищем покупателем.

И хитрый Сандро нашёл выход.

Он подружился с дядей Федей.

Дядя Федя – комендант. Человек для каждого из нас важный. Пусть он не отец-кормилец, но отец спокойствия.

У дяди Феди нет руки.

А ту, что есть, левую, моет он интересно. (Тётя Надя, жена, не любит его и никогда ему не поможет.) Из толстенной алюминиевой кружки он набирает воды в рот, обливает столб, который держит перила и карниз крыльца, намыливает мокрый кусок деревяшки и трёт об него левую свою со всех сторон – от ногтей до плеча. Потом поливает на руку изо рта, продолжая ею тереть – смывает мыло. При этом на его лице столько брезгливости и отчуждения, что, кажется, он жалеет, почему война не оторвала и левую.

Столько отчаяния в нём было каждое утро…

Конечно, наши тимуровцы не могли пробежать мимо чужой беды. Они составили график, и по утрам приходили поливать на руку дяде Феде и ревниво набирали себе очки.

Раз тётя Надя подкараулила и так выдрала за уши Витьку Стадникова, что теперь ни одного тимуровца палкой не подгонишь к дяде Феде и калачом не заманишь.

Свой выпад тётя Надя прокомментировала так:

– Пусть поменьше прикладывается! А руку он не на войне посеял. Оттого отнялась – больно много чарок за себя вылил. Он же не пьёт! За себя только льёт!

Что так, то так. Ни убавить, ни прибавить.

Дядя Федя ко всем вхож, как медный грош. Почтальон!

Именно это и обратило к нему взор Сандро.

Дядя Федя был из того сорта людей, которые, случайно сделав кому-нибудь приятное, не могут уйти, не получив, сами понимаете, вознаграждения.

За почтой он бегал раз в неделю, в трудный понедельник.

К нему приходили сами или он, подкараулив и нагрянув на адресата у пивной стойки, говорил нехотя:

– Тут тебе прислали. На. Потом прочитаешь. А то пиво кончится.

У него был нюх, присущий, видимо, только почтальонам. Он по почерку угадывал, о чём писали. Если радостное – он мог уйти за пять километров на плантацию, где работал человек, и, сияя, вручить письмо.

При этом, конечно, он не спешил уходить.

Письмо читалось вдоль и поперёк, потом обсуждалась с подчёркнутым энтузиазмом каждая строчка.

Инициатива, естественно, была в цепких руках дяди Феди.

Подходил обед.

Почтальон и владелец письма, мило перетирая свежие и позапрошлогодние новости, заходили в магазин.

Расчувствованный письмом человек покупал за труды дяде Феде гранёный стакан зверобоя. Это полагалось за радость по таксе, установленной безапелляционно самим почтальоном.

Потом он весёлым шагом отправлялся в посадку, клал гору газет в головы и сосредоточенно читал все письма на тот случай, что они имели необъяснимый для самого почтальона обычай пропадать. Так он хоть скажет беднягам, что там было. Любопытство его никогда не мучило.

Едва дядя Федя слипал глаза, как из засады выбегали резвые пионеры-второсменники, выхватывали из-под головы все газеты и письма и со спокойным достоинством несли в родную школу. План по макулатуре надо же как-то выполнять. Это взрослые могут на корню план зарубить, а детям это сделать высокая сознательность не позволяет. План они всегда дают любой ценой, как и взрослые.

За такой оборот дела никто не обижался.

У почтальона и без того горя хватало. Все ему сочувствовали. Нет у человека руки, не любит жена. До чужих ли писем тут? К тому же он комендант, тамада всех весёлых мероприятий. А где комендант, там и радость. Ну, как на него поднимется язык? Да и стоит ли из-за каких-то писем и газет! Газет ещё пришлют, журналисты без дела не сидят. Кому нужно, тот и письмо ещё раз начирикает. Ничего с ним не случится.

И вот тут-то вышел из тени на свет предприимчивый Сандро.

– О мудрейший! О высокочтимый Фёдоре! – лихо закручивал он игольчатый кончик чёрного уса. – Зачэм тебе терять газети где-то? Приноси мне, я – тэбе! – Сандро ловко расставил пальцы на высоту гранёного стакана. – Не бойся. Я тэбя нэ обману. Ти не покупател.

– Как-то совестно не носить хоть раз от разу, – набрасывает цену дядя Федя.

– Воскресни газэт я не трону. Эйо будэшь отдавать. Эсли спросят, где остальние, ответь: зачэм тебе зря тратить времю? Читай в воскресни статью «Мир за неделю» и всё будэт ясно, как дважди два – пятизвёздочни коньяк! И ти доволен, и я культурно работаю. Счастливи и наш общий друг товарищ покупател и читател: несёт селёдку нэ в кармане и нэ в кэпке, а в свежи газэт. Можэт и почитать, пока идёт на доме. Во-от на какую високую висоту поднимэт Сандро Квирикашвили торговлю на селе!