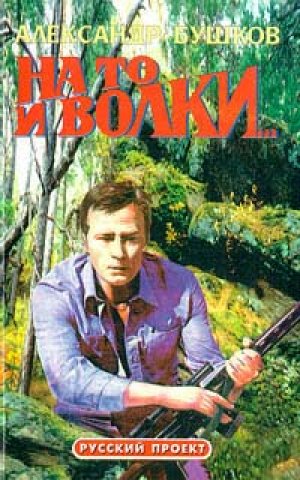

На то и волки Бушков Александр

Момент самый неудачный — одна электричка только что подошла, другая отбывала, те, кто ждал поездов дальнего следования, благоразумно оттащили чемоданы к стенам и сами убрались туда же. Широкий вход в подземный переход был прямо-таки закупорен — но Фантомас с Есаулом упорно перли туда.

Перед Данилом вдруг возник прикрывавший их жлоб — и Данил ударил первым. «Махновец» скрючился, толпа поглотила его, толкая в разные стороны, кто-то завопил:

— Парня задавили! (Это «махновец» приземлился на полу, вытянувшись во всю длину.)

Справа вдруг что-то оглушительно хлопнуло — шарахнулись люди, взлетело серое облачко, кто-то заорал:

— Сдурел? Нашел место!

Там возникло замешательство, Данил бросил туда лишь мимолетный взгляд, пробиваясь вперед, — и тут впереди, в разозленной толпе, возникло что-то вроде омутка. Движение застопорилось, спешившие на электричку яростно пихали друг друга, толкали рюкзаками, но образовавшийся затор никак не рассасывался.

А потом все звуки перекрыл отчаянный женский визг.

Данил только теперь понял, что не видит затылка Фантомаса — и рванулся вперед, как топор сквозь кашу, выставив перед собой сцепленные в «замок» ладони. Женщина визжала безостановочно, там, где возник этот странный затор, люди стояли плотным кольцом, кто-то пятился рюкзаком вперед, кто-то орал, тряся рукой, с которой падали красные капли…

Данил протолкался. Хотел отшвырнуть локтем навалившегося на него сзади человека, но каким-то чутьем узнал Клебанова и чуть посторонился.

Фантомас лежал лицом вниз, нелепо скрючившись. Его левая рука со сведенными судорогой пальцами касалась головы Есаула — чернявый, поджав ноги, валялся тут же, и его стекленеющие глаза неподвижно уставились на низкий потолок. На коричневой кожанке Фантомаса виднелись слева две аккуратные дырочки. Есаулу тоже стреляли в спину, никаких сомнений…

Как Данил ни оглядывался, все вокруг были на одно лицо — круговорот испуганных физиономий, толкотня, крики, оханье, недоуменная ругань…

Глава одиннадцатая

Бабуля стреляет с обеих рук

— Я, конечно, рванул оттуда быстрее лани, — сказал Данил. — Опера пришлось тащить за шиворот, он, сердешный, порывался оцеплять и искать свидетелей. Слава богу, быстро сообразил, в какое дерьмо вляпались… Я вас поздравляю, Максим Иваныч. Против нас действует нехилый профессионал, и это уже не Есаул, тут играют мальчики, ученые государством, вроде нас с вами…

— Продолжаете на этом настаивать?

— Да, — сказал Данил. — Вы отличный агентурист, снимаю шляпу, но мне-то вбивали в башку всеобщую историю терроризма так старательно, что весь затылок во вмятинах от молотка… Это только на первый взгляд происшедшее на вокзале — шальная выходка наглеца. На деле все было продумано великолепно, вынужден признать. Из всех вариантов б а б у л я выбрала наилучший. Есаула с Фантомасом нужно было срочно убрать — они стали е м у опасны, о н обрывал ниточки. Бес, человек незамысловатый, в такой ситуации попросту полоснул бы из автомата по машине. Или, на крайний случай, послал снайпера, там возле СИЗО есть подходящие крыши… Помните группу Медведева — Кузнецова? Львовский вокзал?

— Нет.

— Значит, в «семинарии» вам этого не читали… — сказал Данил. — Наши бомбят львовский вокзал, вермахтовское офицерье толпой несется искать спасения — а решительные ребята Пастухов с Кобеляцким прямо в этой толпе, на выбор, отстреливают чинов. Заметьте, без всяких глушителей. И уходят незамеченными. Не до них… Здесь, правда, бомбежки не было, но была паршивая китайская петарда, которую подпалил страховавший его сообщник. Плюс оголтелая толпа, прущая к электричкам. Плюс бесшумный пистоль — вероятнее всего, ПСС. Малютка, никакого глушителя, длина шестнадцать сантиметров. Четыре выстрела с пояса — максимум три секунды. И можно преспокойно уходить — ведь против него играют частники, не способные оцепить вокзал и моментально перетрясти карманы. Впрочем, тут не справились бы и государственные конторы, прежде чем они успели бы поставить оцепление, из вокзала улетучилась бы масса народа. Между прочим, в прошлом году на том же вокзале какой-то уркаган ножом положил двух патрульных из транспортного — помните? Его до сих пор ищут. А случай в Новосибирске? Нет, игра была беспроигрышная…

— Я поднял на ноги агентуру…

— Бьюсь об заклад, это ничего не даст, — сказал Данил. — Я уверен: Есаула вытаскивали по каналам Беса, оба мы примерно знаем, кто в силах был это устроить. Ну и что? И все же… Следует копать. У меня из головы не идет брошенная Клебановым фразочка: Есаул-де прикрывался авторитетом некой государственной конторы… Что до меня, я верю.

— Я тоже. Подошли материалы о вашем Клебанове, кстати. Тридцать лет, армия, Шантарская высшая милицейская. Женат, сын трех лет, жена — воспитательница в детском саду «Шантартяжмаша», родители в Тальменке, оба живы. Старший брат, капитан ВДВ, убит в Афганистане…

— Опа! — сказал Данил. — Тут кое-что и проясняется… По работе?

— Репутация хорошего сыскаря, склонен к конфликтам с начальством, скорее максималист, хотя достаточно умен, чтобы не пытаться проломить лбом стену, в отделе пользуется авторитетом, поддержкой Бортко. Вел дела нескольких «пирамид», в том числе и консорциума «Соверен», — Каретников ухмыльнулся. — Однако ниточек, связывавших «Соверен» с нами, так и не нашел. Искать подходы, как утверждается, — дело безнадежное.

— Ну, это мы посмотрим… — сказал Данил. — Посмотрим… Это на потом. Максим Иваныч, видите вы хоть пунктирные направления поиска? Я — нет, в чем не стыжусь признаться.

— Аналогично. Ничего не понимаю. Никто не предъявляет претензий, не ставит ультиматума… Может, о н и уже поняли, что Ивлев качал под вывеской конторы какие-то свои дела?

— Так ведь нам от этого не легче, — поморщился Данил. — Что он там ни качал, лупят по конторе… Квартира на Кутеванова все равно не годится больше под явку, в любом случае. Скажите Степану, пусть выставляет ее на продажу, с завтрашнего дня. А сами сейчас же пошлите туда группу, пусть перевернут все вверх дном, с металлоискателями и лупами. Представления не имею, что нужно искать, и есть ли оно в квартире, но не зря же туда так лезли…

Пискнул селектор. Митрадора доложила:

— Появился Виталик и требует встречи с вами. На имя Ивлева с утренней почтой пришло письмо.

— Сначала письмо, потом Виталика, — распорядился Данил. — Максим Иваныч, посидите, какие тут секреты от вас…

Митрадора принесла письмо, сообщила с ухмылочкой:

— У Виталика невероятно самодовольный вид…

И ушла, повернувшись через левое плечо.

— Так, — сказал Данил, покрутив конверт в руках. — Штемпель московский, абонементный ящик… быстро дошло, а? Кто там твердит про разруху…

«Уважаемый Вадим Степанович!

Убедительно прошу Вас оставить Сергея Ипполитовича в покое. В конце концов, он не единственный специалист в нужной Вам области. Обратитесь хотя бы к Спаровскому, Богдан Сергеевич и по складу характера, и по возрасту гораздо более подходит для таких эскапад. Мы же, уж не прогневайтесь, стары и неповоротливы для столь современных игр, в которых, признаемся, не ориентируемся совершенно. Столь увлекательные предприятия хороши в юности. Очень Вас прошу объяснить это Юлии — у меня создалось впечатление, что игра оказалась гораздо серьезнее, нежели Вы оба полагали.

С уважением.

Сергей Ипполитович, заглядывая мне через плечо, просит добавить: не слыхали ли Вы когда-либо, что иные клады бывают положены на определенное количество голов?»

Каретников перечел письмо глазами, положил на стол, и они какое-то время смотрели друг на друга.

— Вот вам и ниточка, — сказал Данил. — Подпись неразборчива, фамилии на конверте нет, зато есть номер паспорта. И некий Спаровский с именем-отчеством… у меня такое впечатление, что вместо «склада характера» бабушка очень хотела бы выразиться порезче, не зря же подчеркнуто столь жирно. Но не решилась по воспитанности своей… Слово «эскапада» нынче числится по разряду устаревших… попахивает интеллигенцией старой закваски, нет?

— А головы здесь при чем?

— Что, неужели не помните? — пожал плечами Данил.

— Вообще не знаю.

— Ну, это просто. В старину ходило поверье, что человек, знакомый с ведовством, если прячет клад, заклинает его на определенное количество голов. Скажем, десять — условно. В зависимости от ситуации клад либо дастся десятому пришедшему за ним, либо нужно положить десять жмуриков, иначе не возьмешь, и пытаться нечего…

— Что же он, клад нашел? — фыркнул Каретников.

— Если бы он нашел клад, он бы его выкопал, — задумчиво сказал Данил. — Как и мы с вами. Не верю я во все эти заклятья… Просто старушка, точнее старик, в деликатной форме дает понять, что погоня за фортуной — дело рискованное… А вообще, давайте поздравим друг друга еще раз. Дело еще более запутывается. Теперь у нас есть столичные интеллигентные старички, отказавшиеся оказать покойному некую услугу, плюс загадочная Юлия… загоняйте в «Кольчугу» ориентировку на этого Спаровского, не сидеть же сложа руки. И собирайте портфельчик, завтра летим в Байкальск, как белые люди, на казенном самолете, — он включил селектор. — Давайте ко мне сексуального террориста.

Виталик вошел с видом крайне окрыленным и устроился в кресле без всякого приглашения, мало того — вынул сигарету.

— Валяй, мон пти жиголо, — сказал Данил, — кури уж свои вонючие, по роже вижу, что прибежал с полным клювиком…

— Статью забабахала Танька Демина.

— Увы, ангел мой, я это и сам уже знаю, — сказал Данил. — Конечно, всякую информацию следует перекрестно перепроверить, но подвел ты меня, я-то ждал…

— Она прилетела. В субботу утром.

— Кто?

— Танька. Она п р и л е т е л а. Из Байкальска.

— Ну и что?

— Галина сказала, что Танька упоминала в субботу утром, будто прилетела только что из Байкальска, — сказал Виталик, по-прежнему сияя. — Не понимаете, шеф?

Каретников щелкнул пальцами:

— Расписание! Данила Петрович, в субботу есть только два байкальских рейса. Один в шестнадцать сорок, прямой оттуда, второй — в двадцать двадцать, транзитный, Хабаровск — Москва!

— Так-так-так, — сказал Данил. — Я, значит, дурак, а вы умные. Признаю, не врубился… Выходит, если она не врет, самолет был либо частным, либо непассажирским? И кто-то озаботился ее туда доставить — или, как минимум, оттуда привезти? Интересно, господа! Максим Иваныч, займитесь немедленно аэропортом, — он подал заместителю письмо. — И этими тоже…

Когда Каретников вышел, Данил подошел, похлопал Виталика по плечу:

— Можешь, паразит, когда захочешь… Еще что-нибудь интересное есть?

— Галка сказала: по «Листку» кружат слухи, будто Астральная Мамаша предсказала насчет «Интеркрайта» что-то жуткое, то ли земля под нами рассядется, то ли Нептун на голову упадет… Озарение ей такое было вчера.

— Я ей устрою озарение… — сказал Данил. — Еще?

— Говорят, «Интеркрайт» готовит экспедицию на Таймыр, за каким-то кладом.

— Кладом? — Данил насторожился. — Подробнее!

— Да она сама не знала подробностей. Прошли такие слухи, вот и все. Вот что, шеф… Когда она ближе к ночи поплыла, я взял камеру да заснял на полчасика эпизод с нашим участием. Авось пригодится?

— Поросенок… Кассету сдашь Митрадоре. Свободен.

Данил взял трубку:

— Японец нарисовался? Давай его. Ну что? Рамона… Во сколько? Ну если очень набивается… Сам поеду. А ты выясни, что думает милиция по поводу сегодняшнего ралли на тракте, а заодно разнюхай, что там с Хилем…

…На сей раз Соловей назначил ему встречу на «второй точке» — на другом берегу, возле памятника декабристу Полунину. Декабрист был изваян в облике изможденного кандальника в полный рост — что исторической правде соответствовало мало. Вопреки старательно слепленному пропагандой мифу, будто сподвижники Пестеля и Рылеева угрюмо звенели кандалами во глубине сибирских руд, подавляющее их большинство устроилось за Уралом весьма неплохо, домина Батенькова в Томске мало чем уступал тогдашнему «палацу» градоначальника, а Полунин, получая от московского дяди-сенатора приличное содержание, катался в Шантарске как сыр в масле и помер, как украдкой шептались историки еще в коммунистические времена, не от тоски по утраченной свободе и боли сердечной за Россию, а в результате неумеренных плотских утех с доступным женским народонаселением…

Правда, даже в период всеобщего развенчания декабристы как-то ухитрились ускользнуть от посмертных разоблачений, вероятнее всего, до них попросту не дошли руки, и монумент сенаторскому племянничку до сих пор остался неоскверненным, не в пример козлобородому Феликсу в тихом скверике поблизости от ГБ…

Данил еще издали, вылезая из машины, заметил, что Соловей прямо-таки ерзает на скамейке.

— Ну, что за спешка?

— Потому что Бульдозер навернулся, шеф. Вот я и решил проявить инициативу.

— Костерин? Когда?

— Позавчера. Сейчас как раз хоронят, если не похоронили уже… Позавчера утречком, когда выходил из дома, боданула его какая-то иномарка, и боданула качественно. Недолго мучилась старушка в высоковольтных проводах… Говорят, убило на месте. Только это не самое интересное. Вторые сутки по городу ползают слухи, что убрали его ваши.

— Мои?

— Интеркрайтовские. Якобы за то, что он раскопал подходы к Золотой Бабе, начал даже писать об этом книгу, а вы, акулы капитализма, прослышали и хотели забрать Бабу себе. Ну, и оформили наезд…

— Чушь собачья, — сказал Данил сердито.

— Вообще-то я и сам так думал. Сколько в Бабе золота? Если она и в самом деле золотая? Пшик… Не стоит оно того. Только, уж простите, кое для кого слушок звучит убедительно. Бульдозер бывал на Таймыре, у вас там тоже есть кой-какие интересы, могли пересечься, а у Лалетина страстишка к антиквариату давно имеется, все знают…

— Кто распространяет?

— Боюсь, откуда поползло, уже не выяснить. Знаете ведь, как это бывает… Говорят еще, что ваши ребята влетели в квартиру к его последней симпатии, забрали рукопись, стращали пушками и ганделопами… Вот я и решил, что следует вас немедля вызвать. Между прочим, наши орлы собираются об этом писать. Орлицы, вернее…

— Рамона?

— Ага. Уже заголовочек состряпала: «Мужика убили из-за бабы. Золотой». Там, конечно, пойдут намеки вперемежку с эффектами…

Данил задумчиво уставился под ноги.

След был столь идиотский, что не укладывался в любые головоломки. Как и многие в Сибири, он чуть ли не с детства был наслышан о Золотой Бабе — загадочном идоле таежного кочевого народца, может быть, античной статуе, утащенной предками кочевников из разграбленного Рима, а может, идоле собственной работы — до монгольского нашествия иные обитавшие в Южной Сибири племена выплавляли металл, а у иных были государства, это после прохода орды они пришли в совершеннейший упадок, и государства, и ремесла…

Принято считать, что Золотую Бабу утащили в глухие неизвестные дебри, когда ею живо заинтересовались ребятки Ермака. Видимо, так и было — за последние четыреста лет не отыскалось ни единого мало-мальски убедительного следа, как ни искали. Вполне возможно, когда умерли последние прятавшие Бабу шаманы, народ суровый и некоммуникабельный, координаты захоронки, пусть и приблизительные, забыли сами кочевники. Самые убедительные версии гласили, что Баба спрятана где-то в пещере на плато Путорана. А это — горы Бырранга, нганасанское царство мертвых, тысячи квадратных километров безлесных гор и сопок, болот, тайги и голой тундры, абсолютно нехоженые и неисследованные места площадью с парочку Франций, если не больше. Даже не иголка в стоге сена — копейка в Байкале…

— Чушь собачья, — повторил он. — Единственная привязка к тем местам — это когда мы год назад филантропии ради финансировали экспедицию по отлову снежного человека.

— Помню. К нам, кстати, приходил один шизик, твердил, что там — города атлантов. Даже карту показывал из-за пазухи, самый уголочек. Ну, послали повежливее…

— К нам он тоже приходил, — кивнул Данил. — Тоже послали. Те, со снежным человеком, хоть пучок волос показывали и завлекательные охотничьи байки травили… Ладно. Если отвлечься от всей этой залепухи, вывод один: Костерина сбила машина, и связывают это с нами… Машину не нашли, не слышал?

— «Висяк» стопроцентный. Наши, кто сидит на криминальной хронике, говорили. Свидетель — одна-единственная бабуля, только и разобрала, что машина «белая и ненашенская». А может, и нашенская, бабуля «Таврии» от «Мерса» не отличит…

— Насчет налета на квартиру костеринской симпатии — правда или «говорят»?

— Похоже, правда. Судя по Рамоне.

— Куда ни сунься, везде Рамона… — проворчал Данил. — Где ее сегодня вечером можно с уверенностью прижучить?

— Вероятнее всего, в «Черной жемчужине». Там же лесбиянки тусуются третий год…

— А живет она где?

— На Маркса. Шестьдесят восемь «А», сорок вторая квартира.

«Район Георгина, — удовлетворенно отметил Данил, — все к лучшему в этом худшем из миров…»

— А где обитает костеринская симпатия?

— Вот этого, убейте, не знаю. Нужно копать. Где он обитал с женой, выяснить проще простого — звякните письменникам…

— У тебя с Рамоной как отношения?

— Нормально вроде.

— Кто ее мог возить на самолете в Байкальск? В прошлую, скажем, пятницу? Она, говорят, свою сенсацию приперла, едва приехавши с аэродрома…

— Да? Не слышал… — пожал плечами Соловей. — При мне об этом разговора не было.

— Постарайся разнюхать. И адресок симпатии тоже выясни. — Данил встал, кивнул и неспешно направился к машине. Сев за руль, взял рацию и распорядился: — Дежурную машину, любую — пусть ждут меня на перекрестке Маркса и Губернской, поедем в Ольховку…

Глава двенадцатая

Цыганский барон и другие

В каждом крупном городе отыщется район, который принято считать самым криминогенным (и пусть даже на других околицах преступления совершаются чаще и оформляются не в пример жутчее, слава «кровавых закоулков» живет своей собственной жизнью). Во всем мире, пожалуй, такими районами принято хвалиться перед заезжим народом — точно так же, как историческими зданиями, памятниками старины и прочими достопримечательностями.

Для Шантарска такой сомнительной достопримечательностью служила Ольховка. Писатель-краевед Милюхин, родившийся как раз в Ольховке (и тем не менее ухитрившийся ни разу не отсидеть, а даже закончить два института и жениться на дочке первого секретаря райкома), откопал как-то в архивах грамотку второй половины семнадцатого века, повествовавшую, как по приказу основателя Шантарского острога воеводы Дымянского казаки государевой службы устроили облаву на «татей, голоту воровскую, бляжьих жонок и другой ослушный народ, многую нечесть и сором учиняющи, которая же гулящая теребень, бражники и иной непотребный люд воровские домы держит в Ольховском посаде». Милюхин настаивал, что Ольховский посад как раз и стоял на месте будущей Ольховской слободы (понемногу с расширением города оказавшейся чуть ли не в центре нынешнего Шантарска). Вполне возможно, так оно и было — во всяком случае нынешний ольховский народ свято держался этой гипотезы, выводя свои корни из славных времен отцов-основателей (в чем нет ничего странного, если вспомнить, что в Австралии по сию пору считается крайне престижным иметь среди предков каторжника). Во всяком случае, уже во времена Петра Первого, когда полиция и суд стали обрастать архивами, Ольховская слобода, судя по сохранившимся документам, превратилась в непреходящую головную боль для тогдашних органов сыска, правопорядка и государственной власти. Чему благоприятствовали как удаленность от столиц и вообще от России, формировавшая вольнолюбивый сибирский характер, не привыкший стесняться глупыми параграфами, так и проходившая через Шантарск знаменитая Владимирка, славный кандальный тракт, по которому циркулировал в обе стороны отчаянный народ. И, наконец, местная топография. Центр Шантарска лежит в низине, а западная часть — на высоком плато, куда вели лишь две дороги. Меж ними и расположилась Ольховка, ограниченная с одной стороны рельсами Транссиба и тылами железнодорожных мастерских, а с другой — обрывом вышеупомянутого плато. Легко догадаться, что ольховцы промышляли на этих двух дороженьках сызмальства — и в царские времена, и после, когда вместо дорог вознеслись два огромных бетонных моста над стальной магистралью. А параллельно держали шинки, карточные притоны, скупку краденого и прочие интересные заведения.

Достоверно известно, что именно ольховские удальцы сперли в свое время золотой брегет и шубу на енотах у неустрашимого полярного исследователя Фритьофа Нансена, имевшего неосторожность посетить Шантарск (причем, несмотря на все усилия напуганной возможным международным скандалом полиции, ни ходунцы, ни шуба так и не были разысканы; часы всплыли лишь в сороковом при описи имущества помершего без наследников тишайшего старичка, вроде бы промышлявшего шитьем валенок, а шуба не обнаружилась вовсе, ибо еноты особых примет, в общем, не имеют). Ходят также слухи, что все резкости в адрес Шантарской губернии, имеющиеся в путевых заметках ехавшего на Сахалин А. П. Чехова, объясняются тем, что непочтительные ольховцы навестили в отсутствие гостя его гостиничный номер и унесли кое-что на память о классике русской литературы. Болтают даже, что и ямщик, помогавший бежать из ссылки товарищу Сталину, был ольховский…

Городовые в старые времена заглядывали туда не иначе как толпою. Легендарный пристав Ермолай Мигуля (он же — Ермоша Скуловорот) был единственным, кто дерзал являться туда в одиночку — с двумя браунингами в карманах шинели, единственным в губернии полицейским кобелем породы ротвейлер и данными от природы пудовыми кулачищами. Но все равно ему однажды прошибли затылок пущенным из-за угла кирпичом, а ротвейлера, чисто из принципа, отравили-таки, полгода подбирая приваду.

Мигуля, правда, взял реванш в девятьсот пятом, когда орлы генерала Ренненкампфа усмиряли бунтовавшую сибирскую мастеровщину. Запасшись изрядным количеством шустовских нектаров, хитрый пристав свел знакомство с есаулом забайкальской сотни, не обделил и рядовых станичников — и в один прекрасный вечерок желтолампасники Мамаевой ордой прокатились по Ольховке под предлогом поиска нелегальщины, перепоров все мужское население, за исключением малых детушек, а женское охально изобидев. К чести ольховцев, следует уточнить, что во время сего погрома у есаула пропал серебряный с золотыми украшениями портсигар. А впоследствии, в первые годы советской власти, иные ольховские жиганы пролезли в комиссары и чекисты, ссылаясь как раз на этот казачий налет, вызванный де извечной симпатией Ольховки к большевикам (тут припомнили и о вышеупомянутом ямщике, причем на роль персонального Сусанина товарища Сталина претендовали сразу семь человек, и в самом деле имевших прежде кое-какое отношение к извозному промыслу. Поскольку уточнять у самого товарища Сталина местные власти побоялись, всем семерым, на всякий случай, определили пайки красного партизана и другие льготы. Потом, правда, когда на смену поджигателям мирового пожара пришли деловитые прагматики Лаврентия Павловича, кто-то решил, что сюрреалистический образ семи ямщиков на одном облучке попахивает дискредитацией вождя, сердито повел бровью — и ямщиков словно корова языком слизнула…)

Пути Господни неисповедимы, а фортуна переменчива — и потому в девятнадцатом году в подполе одного из ольховских кичманов отсиживался как раз пристав Мигуля, выжидая удобного момента, чтобы свернуть за кордон. А ловил его комиссар губчека Зазулин, более известный до революции как Сережка-Маз.[6] Надо сказать, те из ольховцев, кто не пошел на службу новой власти, проявили редкостное благородство души и бывшего гонителя не выдали, разве что насмеялись вдосыт: «И ты, каплюжник, пошел в лаванду?» (И ты, полицейский, от полиции скрываешься?) И Мигуля благополучно проскользнул через Урянхай в Синьцзян, где, говорят, стал потом министром внутренних дел у одного из китайских генералов-сепаратистов. А Сережка-Маз, изобличенный в хапанье не по чину, был без шума пристукнут товарищами по партии.

С Ольховкой боролись и в советское время. Начальник губмилиции Журба (из кутеванорцев), вдохновившись примером владивостокского УТРО, даже выжег половину Ольховки и собирался дожечь остальное, но в разгоревшихся некстати внутрипартийных дискуссиях сглупа прилепился к троцкистам и сгинул безвестно, а его преемники этакой дерзостью размаха уже не отличались.

Пережившая все новшества и гонения Ольховка к концу перестройки стала уже не та, сделав главный упор на продаже «травки», «соломки», «пластилинчика» и прочих зелий, изготовленных из растений, сроду не входивших в Красную книгу. Шантарские таксисты, едва заслышав: «Шеф, в Ольховку и обратно!» — чаще всего били по газам и уносились от клиента со скоростью взбесившегося метеора — и оттого в шестнадцатом автобусе, курсировавшем мимо Ольховки, не протолкнуться было от субъектов с устремленными в никуда взглядами…

Данил медленно ехал по неширокой ухабистой улице. По обе стороны тянулись двухэтажные деревянные бараки, перемежавшиеся роскошными доминами за высокими заборами. «БМВ» жалобно позвякивал всеми сочленениями, определенно тоскуя по родным автобанам. Сзади переваливался на рытвинах и буграх белый «Скорпио», которому приходилось еще тяжелее. Бродившие там и сям покупатели нехотя уступали дорогу, за глухими заплотами надрывались цепные кобели, приученные облаивать едущую машину еще яростнее, чем идущего человека — поскольку милиция обычно залетала сюда на полном газу, чтобы не успели пошвырять улики через забор на улицу…

Он остановился у зеленых ворот, укрепленных на аккуратных кирпичных столбах. И этот домина, и соседние напрочь опровергали расхожее мнение, будто русский мастеровой вовсе разучился работать руками — ведь не голландцев же сюда выписывали, да и роскошные здания выраставших, как грибы, банков не китайцы клали…

Вылез, поправил кобуру, сделал охране знак оставаться в машине и вразвалочку направился к высокой зеленой калитке. Погремел кованым кольцом.

Во дворе нечто непонятное, но живое мурчало и скребло когтями по доскам. Минуты полторы стояла тишина, потом шаркнули осторожные шаги, лязгнул засов, калитка немного отошла, и в щель выглянул цыган лет сорока.

— Састес,[7] — сказал Данил дружелюбно. — Састес, Изумрудик. Как она, жизнь?

— Достой, драго, достой,[8] — меланхолично отозвался Изумрудик. — В гости пришел?

— И в гости, и по делу, — сказал Данил.

Деятель этот совсем недавно звался Чимбря Шэркано, что означало «Чимбря-Дракон», и не без успеха торговал конопелькой, но возомнил о себе слишком много и обнаглел. Налетела милиция. Устроили шмон. У Чимбри, официально числившегося временно неработающим, конопли, правда, не нашли, но изъяли горсть пистолетных патронов, а из тайника, устроенного в торце бревна, извлекли кучку золотых побрякушек, в том числе уникальный перстень весом в тридцать пять граммов с тремя немаленькими изумрудами. Вежливо спросили: «Твой?» Чимбря, печально глядя в пространство, сказал: «Вы нашли, значит, ваш…» Оперы посмеялись и внесли колечко в опись. От решетки Чимбрю, конечно, отмазали, но звался он отныне не Драконом, а Изумрудиком…

— Басалай дома? — спросил Данил.

— Для тебя — всегда дома, драго! — отозвался с крыльца сам Басалай. — Изумрудик, что ты встал на дороге у хорошего человека? Проси в дом, растяпа! Здравствуй, Данил!

— Здравствуй, шэро баро,[9] — сказал Данил, входя во двор. — Ехал вот мимо — дай, думаю, навещу Басалая, как-то он там?

Оказалось, когтями скребся и урчал шатавшийся по двору медвежонок, небольшой еще, месяцев четырех, и оттого весьма уморительный. Он мельком глянул на Данила, но подходить не стал, подался в глубь двора, отчаянно косолапя.

В доме было чисто, ковров с прошлого раза явственно прибавилось, да и телевизор в красном углу оказался уже другой, модный «тринитрон». Видак работал, и на экране мельтешили американские полицейские машины, черно-белые, как пингвины.

— Смотрю вот, — сказал Басалай, пододвигая ему кресло. — Тяжело людям жить в Нью-Йорке, право слово. Стоит тебе хоть немножечко нарушить законы, — как примчится орда с жуткими револьверами, со снайперами, примутся орать в динамики, а в каждой машине привинчен компьютер, и такие гадости про тебя рассказывает… Граза![10] Сейчас принесу для дорогого гостя хорошего угощения. Один я сегодня, если не считать растяпу Изумрудика, жена, извини, поехала к сестре…[11]

Он принес поднос с бутылкой молдавского коньяка, золочеными чарочками и открытыми баночками с импортными орешками и прочей закуской.

— Только скажи, Данил, угощение готовить начнем…

— Спасибо, не трудись… — Данил взял чарочку, отпил глоток. Коньяк, конечно, был не «киржачского розлива», настоящий. — Как жизнь, Басалай? Без особых хлопот?

— Когда это мы жили без хлопот, драго… Ты большой человек, у тебя уйма людей на посылках, а бедному цыгану самому нужно за всем уследить, всем угодить и никого не забыть, вот что характерно, иначе обидятся…

— У всех, знаешь ли, хлопоты, — задумчиво сказал Данил, поставив чарочку. — И зря ты говоришь, Басалай, будто нет у меня хлопот… Еще какие.

— У большого человека — мелкие хлопоты, у мелкого человека — большие… Ты большой человек, Данил.

— Мелкие хлопоты — они, знаешь ли, еще надоедливее. Вроде занозы. Заноза у меня завелась, Басалай. И подхватил я ее, гуляя по твоим дорожкам… Хороший ты человек, шэро баро, и люди у тебя хорошие, да при многолюдстве всегда выходит так, что заведется паршивая овца, хоть ты плачь…

Басалай выжидательно смотрел на него. Красив был барон и эффектен, спору нет — хоть библейского патриарха с него пиши, серебристые ниточки светятся в буйной шевелюре и расчесанной бороде, но в густых бровях ни следа седины. «Вот так, должно быть, наши предки-арийцы и выглядели, — подумал Данил, — пока не раскололись на индийцев, славян и прочих немцев…»

— Я вас чем-то обидел, Данил? Наис девлескэ,[12] ничего за собой не знаю… Или мои ребята напроказили?

— Я даже и не знаю, то ли это еще твои ребята, то ли уже не твои…

— Слушай, говори яснее, прошу тебя. Ты человек ученый, диплом есть, Брежнева охранял и насмотрелся, должно быть, на умных и больших людей… А я — цыган неученый, запутанных слов не понимаю, мне, дураку, нужно попроще…

Самую чуточку Басалай нервничал, конечно. Данил не верил, что в доме, кроме них, один Изумрудик, парочка ребят со стволами всегда найдется… Только ребята, сколько бы их ни было, не спасут, если настанут серьезные разборки и тебе объявят, что оттоптал ты, стервец, чью-то любимую мозоль…

— Я тебя, Басалай, люблю и уважаю, — сказал Данил. — Все мы тебя любим и уважаем. И живется нам в нашем маленьком городке вроде бы мирно, как положено соседям… — он умышленно тянул, дипломатия тут была самая что ни на есть восточная. — Но вот заведется вдруг паршивая овца…

— У меня?

— У тебя, Басалай. У тебя, пативало ром.[13] Жора Хилкевич — твой человек?

— Мой. Хороший мальчик, вежливый, маркетингу обучался. Цыгане, Данил, люди простые, деньги привыкли в холстину заворачивать, а холстину класть под кровать, так уж приучены. Чтобы вложить денежку не в пустые бумажки, каких нынче развелось неописуемое количество, а в хорошее дело, без таких ребят не обойтись, пусть они и не цыгане… Неужели Жора тебя как-то надул?

— Боюсь, шэро баро, он в первую очередь тебя надул… — сказал Данил. — Твой мальчик опасно заигрался с Бесом. Потому я и говорю честно — не всегда уже понимаешь, чьими стали твои мальчики… Не знаю, как он работал на тебя, но в последнее время твой Жора влез в наши дела так, что впору идти жаловаться стороннему человеку, чтоб рассудил…

— Данил, а ты его ни с кем не путаешь? — серьезно спросил Басалай. — В самом деле, Жора честно работал все, что ему поручали. Слышал я, конечно, что он и с Бесом пару раз покурлыкал, но ты же знаешь — иногда без дипломатии не обойдешься.

— Это уже не дипломатия, — сказал Данил. — Не далее как сегодня он на меня пытался натравить мальчиков с Восточного, а потом из его машины палили по моей, как, прости господи, задрюченные ковбои… Я к тебе не жаловаться пришел, Басалай. Не такой я хилый, чтобы жаловаться. Я к тебе пришел сказать: «Не пройдет и получаса, как мы твоего Жору обидим так, что мало ему не покажется. И поскольку лично я тебя уважаю, пришел предупредить, как честный человек. Если что-нибудь имеешь против, говори сразу, будем перестраивать диспозицию на ходу. С учетом того, что Басалай заупрямился, хоть и знал, что обида наша велика…»

Басалай задумчиво прикрыл глаза. Данил знал: сейчас под высоким лбом идет молниеносная и тончайшая работа мысли, недоступная лучшей вычислительной машине.

— А по-другому ты никак не можешь? — Басалай открыл глаза.

— Увы… — развел руками Данил.

— Ну, коли ничего не поделаешь… Да в конце концов, он и гажи[14]… И не ты первый про него говоришь плохое… Ничего тут не поделаешь, Данил. Сам виноват. Со родес, кода аракхэс — что ищешь, то и найдешь… Разбирайся с ним как хочешь, только постарайся сделать так, чтобы потом обо мне никто не подумал ничего плохого…

— Уж за это не беспокойся, — сказал Данил. — Значит, без обид, шэро баро?

— Какие обиды? Вы мне сделали добро — я вам всегда готов добром ответить. — Он бросил быстрый взгляд в сторону двери в соседнюю комнату (определенно там был кто-то), понизил голос: — Данил, как между старыми друзьями: нет ли на продажу царского золота? Твоего личного? Болтают, завелось у вас сумнакайорро…[15]

— Откуда? Да еще у меня?

— Мое дело — сторона, не хочешь, не говори. Но если надумаешь — лучше меня никто не заплатит. Могу даже зелеными.

— Да с чего ты взял?

Басалай подмигнул:

— Данил, помнишь нашу Дарку?

— Такую не забудешь, — хмыкнул Данил.

— Фантомас вокруг нее вьется, как граст[16] вокруг кобылки. Зовет в жены, чтобы все было по-честному. И говорил ей на днях, будучи подпитым, что вы с Кузьмичом выкопали-таки клад Булдыгина, сплошь монеты с разными императорами, только он его у вас отнимет и увешает Дарку империалами от ушей до пяток. Положим, не Фантомасу отбирать у вас клады, но слушок этот он не сам выдумал, гуляли такие разговоры… Словом, если будешь искать покупателя на монеты — лучше друга Басалая никто не заплатит.

— Тьфу ты, — сказал Данил. — Да не было никакого булдыгинского клада, чтоб я так жил. А Фантомас уже империалами никого не увешает, хлопнули Фантомаса с утра пораньше…

— Пхандало леско дром![17] — черные глаза цыганского барона засветились неподдельной тревогой. — Вот, значит, как… Ну, прости, если не то сболтнул…

«Второй раз уже всплывает базар о кладе, — угрюмо подумал Данил. — Поневоле начнешь хвататься за любую соломинку — может, Булдыгин и в самом деле не все успел выкопать, сбегая в заграницы? А Вадик проведал. А Бес проведал, что Вадик проведал… только куда пристегнуть при такой версии наркотики в стульях и прочие головоломки?»

Закрывая за собой высокую зеленую калитку, он имел все основания занести в свой актив еще один плюсик: этикет соблюден, как и положено меж белыми людьми, отдал Басалай своего нашкодившего кадра. Положим, он и так не особенно ерепенился бы, будучи поставленным перед фактом, но правила хорошего тона требуют дипломатии…

…Они рванули из двух резко затормозивших микроавтобусов, как черти — дюжина верзил в камуфляже и спецназовских черных масках с дырками для глаз и рта, обшитыми красной тесьмой ради пущего форса. Двое остались на стоянке, а остальные в хорошем темпе бросились к низенькой кирпичной мастерской. Данил бежал третьим. Дверь отлетела от пинка массивным черным ботинком, они ворвались внутрь, под яркий свет, рассыпались в обе стороны, навели короткие автоматы.

— На пол, суки! — заорал Степаша. — Всем лежать! — и чиркнул короткой очередью по ближайшей грозди ламп.

Застигнутые врасплох торопливо плюхались на пол, кто-то промедлил, и ему тут же прилетело под ребра подошвой, а подошва была толстенная. Шестеро гавриков — причем двое столь испуганно скорчились, закрывая ладонями головы, что были людьми явно сторонними, но Данил не собирался сейчас вдаваться в такие тонкости.

— Заберите стволы! — скомандовал он, чувствуя себя окрыленным и веселым. — Пусть потом жалуются дяденьке милиционеру…

Ухватил Хиля за ворот, поднял с пола. Изувеченный «Паджеро» красовался тут же, на смотровой яме, но не похоже было, чтобы Жору поранило серьезно — так, пара полосок пластыря с правой стороны морды лица… Данил заломил ему руку, головой вперед вытолкнул в дверь, под безоблачное небо, огляделся, оценивая ситуацию.

Принадлежавшая Бесу автостоянка (где, помимо прочего, наводили должную косметику на угнанные тачки) располагалась на приличном отдалении от домов, и оттого посторонних свидетелей не нашлось. Да и будь они, постарались бы убраться подальше от греха: в нынешние непонятные времена, право же, автоматчики в камуфляже могут оказаться решительно кем угодно, от банковской охраны до банковских потрошителей…

На свежем воздухе Хиль ожил:

— Ордер покажите!

— Сейчас, — сказал Данил, озираясь.

Он выбрал стоявшую неподалеку «Тойоту-Карину», чистенько вымытую, белоснежную. Пинком под задницу подогнал Хиля туда, сцапал за волосы и пару раз приложил физиономией к сияющему лаком багажнику, да еще повозил для завершенности картины.

— Печати к ордеру нужны? — спросил он, медленно стягивая маску.

Хиль шарахнулся. Данил поймал его за куртку:

— Только не писяйся, это лишнее…

— Давай разберемся…

— А чего я, по-твоему, жажду? — Данил замахнулся. — Задавлю! Коммерческий директор, мать твою… Пошел в машину! Живо!

И погнал Хиля к микроавтобусу, подталкивая кулаком в поясницу. Свистнул в два пальца, созывая своих. За воротами стояла серая «восьмерка», и какой-то мужик, высунувшись из дверцы, оторопело таращился на происходящее. Данил вежливо с ним раскланялся:

— Мы закончили, стоянка работает, так что прошу…

Однако мужичок нырнул в машину, развернулся и помчался искать более тихой пристани. Данил пожал плечами, затолкнул Хиля внутрь, подставил ногу, чтобы тот растянулся на полу, и залез сам. Микроавтобусы помчались прочь, соблюдая правила уличного движения. Хиль ворочался на полу, пытаясь встать, но его всякий раз укладывали, придавив шею ботинком, пока не угомонился окончательно.

— Тяжелое что-нибудь приготовили? — спросил Данил громко. — А то ведь всплывет непременно, он беспокойный…

— В той машине аж четыре колосника от печки, — ухмыляясь во весь рот, ответил Степаша. — Хватит ему выше крыши, козлу, булькнет, как Муму у Герасима…

Хиль ерзал.

— Клиент, такое у меня впечатление, определенно нервничает, — сказал Данил задумчиво. — Нервный клиент, дерганый. Палить в меня из помповушки — это его, изволите ли видеть, не волнует ничуть, а вот поплавать в Шантаре на манер Муму — тут начинаются комплексы…

— Не стрелял я в тебя! — взвыл Хиль.

— Может, тебя и за рулем не было? — благостно спросил Данил. — Может, ты мне вовсе даже и померещился? И Астральную Мамашу не ты подначивал? И Светку Глаголеву не ты нажаривал? И на узкой дорожке мне то и дело твой двойничок попадается?

— Ну, слушай…

— Молчать, — сказал Данил. — Я с тобой шутить не буду, падаль. Никаких спектаклей. Спущу в Шантару к чертовой матери, менты мне только спасибо скажут. А обидится Бес или нет — тебе все будет до лампочки…

— Петрович, ну давай по уму…

— Уже и отчество знаешь? А когда ты мне попался возле Светкиной хаты, ты меня не знал на лицо? Не знал ведь, сука?

— Ну, не знал. Мне потом твою фотку показали…

— Кто?

— Фантомас. Петрович, ну поговорим, как белые люди, — Хиль попытался встать, и его опять придавили подошвой. — Мне до тебя как зайцу до китайской философии, Фантомас велел взять тебя в разработку, мне и пришлось…

— Слова-то какие выучил… — хмыкнул Данил. — Ты никак, сопля, возомнил себя Штирлицем? Жорочка, твой номер — девятый, так оно на веки веков и останется… если выживешь, конечно. Может, я тебя и в самом деле пущу плавать. А может, и помилую. Смотря с каким темпераментом ты будешь работать язычком, душа моя…

Передний микроавтобус съехал к воде по отлогому песчаному склону. Место было уединенное: ни жилых домов, ни приличного пляжа, на всем протяжении Шантары в черте города таких уголков полно. Только выше, на вершине откоса, серело недостроенное здание какого-то несостоявшегося завода — стройка, как водится, с приходом демократов оказалась без финансирования, и глаз на нее никто пока не клал по причине ее полной бесполезности.

Данил вытолкнул Хиля наружу, усадил на серое полугнилое бревно. Примостился рядом, положил на колено черный японский диктофончик и сказал:

— Поехали?

— Убрал бы ты эту игрушку…

Не было охоты на церемонии. Данил врезал ему от души, так что незадачливый разработчик полетел с бревна. Потом сказал: