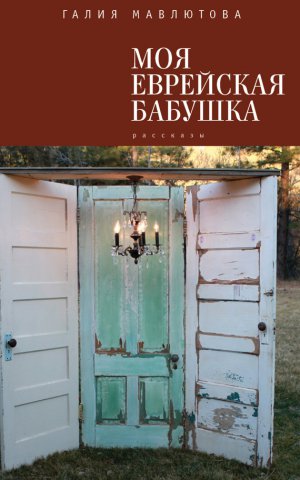

Моя еврейская бабушка (сборник) Мавлютова Галия

Она еще не отпустила меня. Не успокоилась. А я желаю ей покоя. Она его заслужила. Мы все равны перед смертью и Господом, татары и евреи, русские и чеченцы. Когда-нибудь мы все встретимся на том свете. Надеюсь, что там не делят людей по национальному признаку. И каждый из нас обретет свою мечту, уродливый станет красивым, обездоленный – богатым, больной – здоровым, одинокий вольется в большую семью. Наверное, там не будет зависти. В таком случае Сима снова нас всех перехитрила. Упокой, Господь, ее мятущуюся душу!

Санкт-Петербург, Россия, 02.01.2012 г.

Печка

Всю жизнь меня тянуло к ярмарочной пестроте. Почему-то мне нравится все яркое и балаганное. Хлебом не корми, дай прикоснуться к чему-нибудь экстравагантному.

Как-то пригласили меня на выставку в Союз художников, что на Большой Морской. Художник весь из себя модный-размодный и тема у него на злобу дня, тоже модная-размодная. В общем, космическая тема. Дань моде. Народ по космосу тоскует, время нынче такое, видимо, на земле людям тесно стало.

Одной скучно болтаться по выставкам, взяла с собой девчонок, целых пять штук. Хорошая получилась компания, мне за пятьдесят, девчонкам – слегка за двадцать. Не хотели идти, так я соблазнила женихами: на выставке мужики все богатые, с тугими кошельками. Вдруг кому-нибудь приглянетесь, может, замуж возьмут, портреты ваши напишут, прославитесь, как Сальвадоро-далиевская Гала.

Нарядились в пух и прах, пришли на выставку, а там толпа, бомонд, высокопоставленные лица из Союза художников, режиссеры, издатели и просто тусовщики. Простых художников маловато, зато на столе много выпивки, водка «Стандарт» в литровых бутылках, вино в двухлитровых бумажных пакетах, пластиковые стаканчики, а на закуску – солнечные мандарины, наверное, для придания колорита.

Бомонд в сторону выпивки поглядывает. Искусственный космос всем по барабану. Антураж бедненький, картины страшненькие, я вмиг заскучала. Девчонкам тоже не понравилось. Творческая публика не заинтересовалась девичьей красотой. И моя, зрелая, никого не прельстила. Понятное дело, чтобы оценить зрелость, требуется тонкий ценитель. А то и любитель экзотики. Да что там говорить, красота и молодость в современном мире утратили свою актуальность, да и зрелость не в почете.

Разобиженные, мы улизнули в соседний зал, шепотом поругали модного-размодного художника, втихомолку посмеялись над незамысловатым угощением и бомондом, и принялись рассматривать картины, посвященные Михайле Ломоносову.

Увлеклись. Забыли про суету. У дверей висела небольшая картиночка. А на ней печка. Светлая такая, теплая. Несколько раз я застывала перед ней. Как магнитом притягивает к себе картиночка. На всякий случай взяла у администратора номер телефона художника. Тот обрадовался: видимо, я была первой на выставке, кто заинтересовался искусством по-настоящему.

Мы еще немного побродили по залам и, не прощаясь, тихо испарились. На следующий день я позвонила по номеру. Разумеется, художник заломил непомерную для меня цену.

– Пять тысяч!

– Неееет, слишком дорого для меня, – протянула я, – лучше обойдусь без искусства.

– Ну, три! – сразу сбавил автор печки.

– Ладно, потом созвонимся.

Я все-таки решилась купить картиночку. Три тысячи – не деньги по нынешним временам. Больше прокуриваю.

Время шло, дела кружились водоворотом, а я все надеялась, что картина выветрится из моей памяти, заплывет, затянет ее ряской, но прошел месяц, затем второй, а уже ближе к Новогодью я поняла, что жить не могу без печки. Снова позвонила. Художник настороженно поинтересовался, не от меня ли ему звонили двое мужчин.

– Нет, не от меня, – горячо заверила я. До мелких интриг я еще не опустилась, но на своем стояла твердо. – Сбавьте цену!

– Да вы что! И без того даром отдаю! – возмутились на другом конце провода. – Это же настоящая монастырская печка! Не сбавлю!

Четыре восклицания в один присест. Не всякой женщине под силу такое испытание выдержать.

– Какая же это печка? Это картина, причем, небольшого размера, – возразила я, – а печка под сто тысяч стоит. Даже самая маленькая.

– Нет, это не картина, это печка из монастыря! Настоящая! – стоял на своем художник.

Вот упертый. Все равно при встрече заставлю сбавить цену. Не уступлю! Хоть бы на пятьсот рублей. Я на них блок сигарет куплю. У меня табак дорогой.

Встретились на Сенной. Высокий такой, симпатичный, внешне непьющий. И даже не сумасшедший. Я снова жалобно заныла.

– Сбавьте цену, я пенсионерка, у меня пенсия шесть тысяч рублей, хоть на пятьсот рубликов…

Но по его глазам поняла, что не сбавит. Ни за что не сбавит. Стоит на своем, и все тут.

– Это же настоящая монастырская печка! Холст, масло! – сказал, как отрезал.

Он же уверен, что продает мне печку. Не картину, нет. Для него это печь, которую он когда-то увидел. Она осталась у него в голове. И теперь он продает мне свою голову. Кусочек своего мозга. Кажется, этот кусочек называется гиппокамп. Он преобразовывает краткосрочную информацию в долгосрочную. Гиппокамп бесценен. Его невозможно оценить в рублях, долларах и даже еврознаках.

Я молча протянула деньги. Он – картину. Сделал отчаянную попытку навязать мне свои рекомендации по поводу рамы, но я даже слушать не стала. Никак не может расстаться со своим гиппокампом.

Я хотела повесить картину на даче, но передумала. Она висит у меня в городской квартире. Светлая такая картиночка. На первый взгляд ничего особенного. Печка и печка. Но от нее веет теплом. За окном солнце и мороз, хотя окна не видно. Чувствуется, что на улице зима, самая настоящая. Без выкрутасов и потепления, без январских гроз и ливней. Заслонка закрыта, но печка топится. Она ощутимо пышет жаром.

Когда я возвращаюсь домой из петербургской слякоти, из промозглого морока, первым делом смотрю на картину. Нет. Это не картина. Передо мной настоящая монастырская печка. Она согревает меня высоким теплом настоящего чуда.

Санкт-Петербург, Россия, 06.01.2012 г.

Одна маленькая еврейская жизнь

Часть первая. Вокрещенный в кресты

По Арсенальной не проехать, даже припарковаться негде, набережная плотно забита автотранспортом. В этих краях дешевым автомобилям и простым пешеходам нет места. Пространство от Невы до Крестов забито дорогими иномарками. «Адвокаты понаехали, – разозлилась Наташа, выглядывая из окна машины. – Опять придется в очереди задыхаться». В это утро она поставила будильник на половину шестого. Осенью трудно просыпаться, но сегодня сложный день, хотелось встать пораньше, чтобы опередить всех. Но не успела, вездесущие адвокаты обогнали. В приемной следственного изолятора шумной сворой толпились полусонные защитники конституционных прав граждан. Их можно было разделить на две группы. Одну составляли солидные граждане в возрасте, преимущественно женщины, во второй народ был поменьше, потоньше и помоложе, но тоже в основном девушки. Из этого проистекали печальные выводы: адвокат сугубо женская профессия и по этой причине можно в любую минуту ожидать скандала. Женское сословие предпочитает поспать подольше, а сегодня оно явно недобрало добрую порцию сна, и по этой причине выглядело весьма мрачно и бледно. У противоположной стены к окошечку выстроилась другая очередь, состоявшая из разновозрастных мужчин, застывших в странных позах. Но бодрости и там не наблюдалось. Какое безрадостное и унылое зрелище! Угораздило же попасть в компанию хмурых людей промозглым ранним утром – даже обратиться к ним боязно, они явно не поймут вопроса. У следователей и оперативников в изоляторе свои резоны, да и очереди у них поменьше, чем у адвокатов, но приемная тесная, народу набилось много, дышать нечем, а кондиционеры в Крестах не предусмотрены. Наташа подошла к мужчине в форме капитана милиции. Он выглядел приветливее остальных. Хотя тоже не подарок.

– Вы последний? – сказала она, с трудом скрывая легкий зевок.

Мужчина, глядя на нее, сначала сладко зевнул, затем молча кивнул, но Наташа не обиделась, понятное дело, сработал эффект подражания. Капитана завел Наташин зевок, он не способен выговорить слово «да», у него случились проблемы с речью. Придется потерпеть великое стояние. Наташа старалась думать о чем угодно, только не о работе. Непрерывно вздыхая, она пыталась забыть о предстоящем допросе. «Отличную работу выбрала, то зеваю от недосыпания, то вздыхаю от безысходности», – подумала она.

Наташа Коренева ездила в Кресты уже третий месяц, как на службу. Поездки были мучительными и выматывающими. Уголовное дело, находившееся в производстве Кореневой, числилось в ведомстве добротным «глухарем». В столице такие дела обзывают «висяками», в Петербурге же им присвоили прозвище из мира птиц. «Глухарь» – он и есть «глухарь», вечный, то есть. В следственном изоляторе Наташу ждал обвиняемый по уголовному делу. При воспоминании о предстоящем допросе ее слегка затошнило. На завтрак мама приготовила ей кашу из заваренной овсянки, пытаясь спасти нежный желудок дочери от предстоящей язвы. Заботливая родительница считает язву желудка профессиональным заболеванием следователей. И вполне справедливо считает, но овсянка, даже заваренная, не в состоянии скрасить печальную действительность. Любая еда в Крестах превращается в яд.

– Ваши документы! – неожиданно резко прозвучал окрик. Наташа нервно вздрогнула: слишком оглушительно прозвучал крик, будто Кресты взорвались.

Коренева и не заметила, как подошла ее очередь. Сонный капитан куда-то испарился. Она обернулась, сзади никого. Оказывается, бесконечная очередь уже рассосалась. Так всю жизнь можно проспать и никуда не успеть. Наташа протянула в окошечко удостоверение с российским гербом на обложке. Упитанная молодая прапорщица в зеленом форменном платье недовольно поджала пухлые губы. Это были всем губам губы, чрезмерно пухлые, они словно перекисшее тесто, вылезали изо всех щелей, им явно было тесно в природной посудине. Наташа покраснела. Прапорщица открыто выражала утреннее недовольство: выражение лица зверское, а глаза извергают молнии. Это дурной знак. Злая женщина опаснее бомбы: внезапно рассердившись, она непременно соорудит какую-нибудь гадость, например, назначив время допроса на вторую половину дня. В результате целый день будет убит неизвестно на что. И на работу не добраться, дорога туда забита пробками, и в Крестах не насидишься – там и присесть-то негде. Придется в машине торчать, ждать у моря погоды, покуда прапорщица сменит гнев на милость. А все-таки губы у нее не от природы такие, явно в них что-то закачали. Вот откуда у бедной прапорщицы деньги на роскошный биогель? С этой риторической мысли Наташу сбил новый вопрос: «К кому идете?». Было в этом окрике что-то двусмысленное, скабрезное, будто Наташа просила следственную комнату для любовного свидания.

– К Сырцу, Сырец его фамилия, – ответила Наташа на окрик, еще больше краснея от неловкости ответа.

Снова комплексы разыгрались. Нет, она не имеет права работать следователем. «Завтра же подам рапорт на увольнение, сначала напишу, а после, чтобы дотла сжечь все корабли, зарегистрирую в канцелярии – и на стол начальнику РУВД. Нет, не завтра. Зачем ждать еще одну ночь? Снова мучиться бессонницей, ворочаться с боку на бок, изводиться мыслями… Не буду откладывать на завтра. Сегодня же, как только вернусь из Крестов, сразу напишу рапорт. А лучше сделаю это прямо в машине», – подумала Наташа. От предстоящей перспективы стало легко на душе, словно она сладко выспалась, как когда-то давно в беззаботной юности, без навязчивых кошмаров и страшных сновидений. Рапорт подразумевал свободу во всех отношениях, включая свободу выбора. На прощанье Наташа решила устроить разъяренной женщине за барьером маленький скандал. Мило улыбаясь, она кивнула прапорщице на пухлые губы. Дескать, зачем ты, бедная, гель туда закачала, совершенно напрасно вбухав в такое неблагородное дело большие деньги – даст Бог, в последний раз такой кошмар вижу. Больше я в Кресты ни ногой, никакого бензина на вас не напасешься.

– Иди-иди, милая, – злобно хихикнула прапорщица, и в это момент мерзко лязгнул старинный засов. Тюремные двери распахнулись. Наташа вздрогнула. За три месяца так и не привыкла к этому звуку – он страшный, какой-то потусторонний. От него сердце колотится и нервно бьется, как птичка в клетке.

В помещении, где оформлялись передачи, стояла густая, длинная очередь, над которой сгущалась атмосфера глухого, невыразимого горя. Весь двор был окутан дымкой тоскливого ожидания. Наташу передернуло. Лучше за версту обойти людскую беду – глаза бы не видели, уши бы не слышали. Но здесь на каждом шагу столько горя, что оно вползает в душу ядовитой змеей. Подальше от чужого несчастья, подальше: сейчас небольшой путь по двору, затем подъем по крутой лестнице, проверка, еще раз проверка, третья проверка, наконец, последнее испытание перед Голгофой. Молодой прапорщик приветливо кивнул Наташе (видимо, запомнил ее с прошлого раза) и провел ее в самый конец длинного коридора. Ровный ряд дверей, в каждой торчит ключ, в следственных комнатах уже сидят старательные следователи и вездесущие адвокаты. Прапорщик остановился, вставил ключ, повернул его, вновь послышался вынимающий душу лязг замка, и дверь распахнулась. В Крестах двери не открываются. Они всегда распахиваются.

Наташа прошла в комнату. Сейчас приведут обвиняемого. У нее еще осталось время на подготовку к допросу, но ей не нужно было готовиться, Наташа привыкла к этой комнате. В течение трех месяцев подследственный не ответил ни на один вопрос в рамках дела. Он слишком высокомерен, а взгляд у него пронзительный, переполнен презрением, – но он прячет свое отношение к юной следовательнице за маской деланного равнодушия. Скорее всего, он не доверяет Наташе из-за ее возраста. Коренева достала зеркальце, поправила помаду, челку, вгляделась, раздумывая, нужно ли и можно ли поправить что-то еще, но не нашла. Вид безупречный. Да, слегка сонный, но это вполне нормально для поздней осени. Вот скоро переведут стрелки часов на целое деление назад – и жить станет легче, хотя бы не так муторно будет просыпаться по утрам. О, Господи, о чем она думает? Сейчас приведут Семена, а у нее нет наготове ни одного вопроса. Наташа достала папку с бумагами, и в этот момент нервно взвизгнул замок. От неожиданности Наташа вздрогнула и уронила папку, по полу в разные стороны разлетелись листы бумаги, фирменные бланки, скрепки, ручки. Пришлось на четвереньках собирать рассыпанное следовательское хозяйство.

– Коренева, принимай! – весело крикнул прапорщик.

Наташа снизу покосилась на дверь. Семен Сырец стоял впереди конвоира, слегка расставив ноги, чуть покачиваясь на носках. Краешек правой губы слегка вздернут. Он улыбался. То ли радуется свиданию, то ли издевается. Скорее всего, издевается. Наташа примерила роль жертвы, ей понравилось. Пусть издевается. Ему же хуже, он не выйдет отсюда, если она этого не захочет. А она пока не знала, хочет ли, чтобы Семен Сырец вышел из Крестов. Поднимаясь с колен, Наташа еле заметно кивнула. Дескать, располагайтесь, присаживайтесь, куда посадят.

– Коренева, вам часа хватит? – вполне нормальный вопрос для следственного изолятора, но Наташе вновь почудилось что-то неприличное. Эта тюрьма – гнилое место. Все здесь кажется ненормальным, нетипичным, нечеловеческим. Обычные слова приобретают двоякий смысл, люди превращаются в привидения, а красивые мужчины – в арестантов.

– Да, хватит, спасибо, – еле слышно сказала Коренева, боясь встретиться взглядом с Семеном. Обвиняемый сразу догадается, что творится в ее душе, стоит ему посмотреть ей в глаза. Лишь мельком взглянет – сразу все девичьи тайны узнает. Прапорщик закрыл дверь. Злобно клацнул металл. Наконец, все стихло.

– Наталья Валентиновна, позволите? – сказал Семен, покачиваясь на носках. «Обвиняемому не позволяется качаться на носках. Есть специальная инструкция», – подумала Наташа, но вслух ничего не сказала, только молча кивнула, – дескать, садитесь, Семен Сырец. Вам приготовлен специальный стул. Он намертво привинчен к полу. Наташа решила не сдаваться: как он, так и она. Правую губу наверх, чуть вздернуть, на лицо нацепить брезгливую мину, в глаза обвиняемому не смотреть. Она боялась, что он прочитает все, что творится в ее душе. Коренева принялась точить себя изнутри. В таком состоянии может помочь только аутотренинг: осталось отсидеть в Крестах ровно один час. Один час. Один час. Один час. И все, конец дежурству. Всего лишь через шестьдесят минут можно будет сдать Семена Сырца конвоиру. А после наступит свобода. Нужно быстро выскочить из Крестов, мысленно затыкая уши, чтобы не слышать ненавистный лязг замков, затем молнией выбраться из тесного пространства Арсенальной набережной и приткнуться где-нибудь в сторонке, чтобы пустить наедине две-три скупых слезинки. Наташа с трудом сдерживалась, чтобы не разреветься от обиды на себя. С первого дня расследования она была безнадежно влюблена в обвиняемого, но не хотела признавать очевидного факта, отказываясь верить даже самой себе.

– Наталья Валентиновна, вы что, не выспались? – сказал Семен. – Неважно выглядите.

– Д-да, рано встала… А вы, вы-то хорошо спали? – не удержалась Наташа.

Нужно уметь держать удар. Как он, так и она. Он ерничает, а она не уступит. В последний раз Семен жаловался, что в камеру добавили людей. Сейчас их двадцать человек на восемь мест. Ему точно поспать не удалось, разве что стоя уснул, как лошадь в конюшне.

– А я всегда рано встаю, Наталья Валентиновна, привык уже, – улыбнулся Семен. – Ну что, продолжим наше расследование?

– Продолжим, продолжим, – раздраженно буркнула Наташа.

Она не смогла даже сформулировать первый вопрос. В его присутствии она менялась. Ее речь становилась бессвязной, слова безнадежно проглатывались, простые фразы рассыпались горохом. Во рту будто камешки, а все мысли вразброд. И внутри все разболталось, не собрать, не связать в один узел ощущения и чувства.

– Нервничаете? – усмехнулся Семен, наблюдая, как Наташа судорожно роется в сумке.

– Да нет, я не нервничаю, ручку не могу найти. Это же не сумка, это помойка, – тонко вскрикнула Наташа, углубившись в раскопки на дне сумки. Она никак не могла сосредоточиться.

– Да вот же ручка, – он кивнул на стол. Руки у него за спиной. Когда придет пора подписывать протокол, нужно будет вызвать прапорщика. Тот откроет замок на наручниках, после этого Семен Сырец сможет расписаться. Но пока никакого протокола нет. Обвиняемый ведет себя вызывающе, не желая отвечать на вопросы следователя. А вопросов-то у следователя и нет. Ничего пока нет. Сплошная сумятица в голове.

– О чем сегодня пойдет речь? – сказал он, укладываясь грудью на стол. Наташа отвернулась. Еще одно его движение – и она нажмет на кнопку вызова. По звонку прибегут конвоиры и отведут Семена в штрафной изолятор. Он наверняка этого и добивается. В камере их двадцать, а в ШИЗо он будет один. Там темно и страшно, зато нет такой скученности. Кажется, у него аллергия на человеческие запахи.

– Послушайте, Сырец, я безмерно устала от вас, вы не ответили ни на один мой вопрос, бесконечно изводите меня своими шуточками, рассказываете разные байки, а ведь на вас висит труп. Вы должны мне помочь, чтобы я помогла вам – выбраться отсюда, – она кивнула на стены, выкрашенные густо-синей масляной краской. – Я же вижу, что вам здесь плохо. У вас ведь аллергия?

– У меня аллергия, и мне плохо, – согласился Семен, – мне здесь очень плохо. Но, дорогая Наташа, я никого не убивал. Поверьте мне. Поэтому у меня и нет ответов на ваши вопросы. Прикалываться я люблю. Это моя вторая натура. А байки рассказывать – мое хобби. Я вас удовлетворил?

«Удовлетворил… Нашел тоже слово. Взрослый мужик, а приколы как у школьника. А может, это я реагирую как школьница? Это работа, работа. И никаких двусмысленностей», – Наташа взяла себя в руки. Надо перехватить инициативу.

– Я вам не «дорогая», хватит прикалываться, – раздраженно поморщилась она. – И я устала слушать россказни про корни ваших предков. Мне кажется, я всю подноготную вашей семьи изучила, начиная с еврейского местечка Сиротино. Кажется, именно оттуда приехал ваш дед?

– О, йес, именно оттуда. Мой дедушка Соломон прикатил в город Ленинград прямиком из Сиротино Витебского уезда. Старинное еврейское местечко. Между прочим, он плохо говорил по-русски, и хотя всю сознательную жизнь прожил в Ленинграде, изъяснялся исключительно на идиш.

– А как же на войне? – удивилась Наташа.

– И даже на двух войнах, – уточнил Сырец, – на финской и отечественной. Но до Берлина не дошел. Под Шосткой ноги лишился. Там целый взвод полег, одним взрывом – всех всмятку, а дед живой остался. Но без ноги. Как мог, так и разговаривал. Кому надо было – понимали. А кому не надо, так он и родного брата не сможет понять.

– Суровый мужик. А еще он почему-то не радовался, когда ваш отец родился, – скривилась Наташа, негодуя, что вновь ситуацией овладел Семен. Наташа у него на поводке. Он ведет разговор, расставляет акценты, а она не в состоянии парировать удары. Видимо, хороший фехтовальщик этот наглец Семен Сырец.

– Дед, видимо, боялся, что не прокормит большую семью, он же из бедного еврейского местечка, из очень голодного места. Но, знаете, после он полюбил отца. Кстати, мой дед тоже был заядлым хулиганом. У меня же, получается, наследственность плохая, Наталья Валентиновна, – засмеялся Семен, заглядывая ей в лицо.

– Наследственность тут ни при чем, – она отвернулась от его пристального взгляда и мрачно напомнила ему про состав преступления. – Вы не хулиган, у вас сто пятая.

– Я к вашей сто пятой не имею отношения, а она ко мне, так что не шейте мне состав, Наталья Валентиновна, – небрежно отмахнулся Семен. – Так вот, представляете, когда мой дед Соломон был маленьким, он придумал, как можно заработать, чтобы одним махом накормить всю нашу многочисленную родню. В местечке было много бедноты. Мы из них, из бедных.

Наташа молча рассматривала пятно на столе. Паста размазалась. Кто-то подписывал протокол, ручка потекла, и подписи остались на столе. Можно разобрать фамилии, если приглядеться. Господи, какое счастье! Совсем скоро она выйдет на свободу. Напишет рапорт – и на стол начальнику. И прощай, Кресты! Но пока придется послушать про эту местечковую дребедень.

– Однажды дед подговорил двоюродного брата, и тот регулярно стал бить стекла в магазинах. А дед их вставлял. Он хороший был стекольщик. Тем и промышляли, тем и всю родню кормили, – донеслось до нее, словно сквозь вату.

– Это не хулиганство, это статья… статья… – она на миг задумалась, подыскивая подходящую статью для битья витрин с последующим их остеклением.

– Дались вам эти статьи, Наталья Валентиновна, – Семен откинулся на спинку стула. – Успокойтесь, не думайте о плохом, вам не к лицу переживания. От чрезмерного знания уголовного Кодекса у девушек ранние морщины появляются. Кстати, а у вас есть бойфренд?

– Что вы себе позволяете? – вспылила Наташа, вскакивая со стула. Она забыла, что под правой рукой у нее кнопка вызова.

– А вам к лицу гнев, вы становитесь просто великолепной, когда беситесь, – вполне миролюбиво сказал Семен. – Между прочим, мой отец тоже сидел.

– И впрямь дурная наследственность. Видимо, сидеть – это у вас семейное, – не удержалась от колкости Наташа, усаживаясь поудобнее.

В блокноте были заготовки к допросу, но Наташа никак не могла выдавить из себя ни одного слова по существу дела. Можно было тупо зачитать вопросы из блокнота, но Сырец поднимет ее на смех. Лучше молча переждать опасную ситуацию. Осталось сорок восемь минут. Скоро спектакль закончится. И Семен останется один на один со своими байками. В камере много обитателей. Среди двадцати сокамерников всегда найдутся слушатели. Им всем нужно убить время. Наташа представила, как сидельцы Крестов убивают время. На секунду ей стало смешно, она улыбнулась и сразу успокоилась. Нацелилась ручкой в бланк протокола. Пусть Семен говорит, она будет записывать, что бы он ни сказал.

– Мой отец сидел за форс. Знаете, что такое форс? Нет, не знаете, – сказал Семен, положив ногу на ногу, – и напрасно. Наташа, зачем вы пошли в следователи? Вам бы замуж поскорее…

– Мне нравится моя работа, Семен Владимирович, а замуж я пока не собираюсь, – огрызнулась Наташа, нервно покусывая губы. – Вы бы лучше о себе подумали, Сырец. Сидите здесь со своей аллергией, мучаетесь, страдаете, предков вот вспомнили, а ведь, небось, пока вы были на свободе, о них и не думали?

Семен поморщился, эти ее слова были неприятны. Значит, она попала в яблочко. Все-таки не даром она пошла в следователи, напрасно Сырец ее дразнит.

Допрос не клеился. Наташа откровенно злилась, негодование переполняло ее, причем злилась она на самое себя. Но она знала, что неумение справляться с эмоциями – признак непрофессионализма. В университете Наташе казалось, что первое дело, которое она будет расследовать, сделает ее знаменитой. По ночам ей грезились репортеры и газетчики, телевизионные камеры и овации. Почему-то тогда не думалось о коридорах РУВД, а ведь именно они оказались чрезмерно крутыми, гораздо круче, чем ступени на вершину успеха. С таких ступеней легко скатиться прямиком в адвокаты. А у них и очереди длиннее, и забот побольше. Зато они считаются независимыми. Коренева с трудом подавила зевок и отвела взгляд в сторону. Спать хочется. Лучше не смотреть ему в глаза. Пусть выговорится. Это его исповедь. Исповедь уголовника. А ей терять нечего. Ее жизнь еще толком не началась, а игра уже безнадежно проиграна. Университет давно позади. Первое уголовное дело оказалось вечным «глухарем», да вот на беду угораздило бездарно влюбиться в красавца-обвиняемого. И вдобавок ко всему жутко хочется спать. Наташа искоса взглянула на мобильный телефон. Злополучный допрос должен закончиться через сорок пять минут.

Внезапно сдавило горло, да так сдавило, что Володя задохнулся и обмер, наполняясь страхом от безмерности ужаса и теряя привычную уверенность в своих силах. Кто-то тяжело навалился сзади, да еще двое топтались рядом и методичными тычками пытались сбить Володю Сырца на землю. Они били тупо и тяжело, один из троицы особенно старался: в такт тяжелому ботинку монотонно и равномерно стучал ребром ладони по загривку Сырца. Острое у него ребро, натренированное, вроде заточки. Сырец задыхался от ударов, он сперва не понял, что случилось. Сначала его попытались оглушить, но от удара по голове он не утратил связи с реальностью. Сознание еще оставалось, но Сырец ощущал, как оно стремительно прокатилось по позвоночнику, уплыло вниз, куда-то к ногам, затем сырой тоской поднялось наверх, и она будто острой бритвой полоснула по сердцу, безжалостно развалив его пополам. Прошлая жизнь Сырца вновь распалась на две части.

Блеклое утро ничего плохого не предвещало. Обычное, серенькое, среднее, рядовое петербургское утро. Но день неожиданно выдался веселеньким, солнечным, каким-то радостным, совсем как в детстве. Володя Сырец спешил, хотя торопиться было некуда. Он решил до полудня попариться с веником, чтобы в запасе остался день целиком. Можно было отложить поездку до вечера, но он спешил не в баню, он спешил жить. Его с рождения мучила жажда жизни. И ничем он не мог ее утолить.

А последние месяцы Сырец стал особенно тороплив, он метался, изнутри его подстегивала тревога. Она поселилась в нем исподволь, он даже не сразу ее заметил, а когда спохватился, было уже поздно. С тех пор все чего-то ждал плохого, ему повсюду мерещился ужас, иногда даже казалось, будто кто-то неведомый подводит незримую черту, а вокруг медленно сходятся круги, еще немного – и они подойдут к нему вплотную, и задавят, закружат, стиснув намертво в своих сужающихся очертаниях. Уже с весны Володя Сырец настороженно ожидал беды. Он выглядывал врагов в своих партнерах, друзьях, соседях, часто они мелькали призраками в окнах домов, в бликах проезжающих мимо машин. Даже в редких прохожих Сырец чуял оборотней. Именно это слово больше всего подходило для обозначения страха. И все-таки он верил, что узнает врага в лицо. Всей своей кожей, нервными окончаниями, мельчайшими капиллярчиками крови угадает день и час нападения. Но звериное чутье подвело его. Опасность пришла мгновенно, напав на него сзади, она замертво сдавила ему горло, не давая возможности сказать хотя бы одно слово. Из Сырца выходил лишь свистящий храп. Так храпят издыхающие старые лошади, пока сердобольный коновал не удосужится прикончить больную клячу. Послышался тяжелый стук. Сырец с шумом обрушился на каменный пол гаража. Он услышал звук падения собственного тела как будто со стороны. «Больно, как больно, – успел подумать он, – и какая невыносимая тоска! Острая, колючая, как игла дьявола». Откуда-то сверху грохнулся оземь огромный радужный шар, рваными лучами он пробежался по стенам и низкому потолку, на миг повис в воздухе, словно кто-то держал его на ниточке и юркнул в расширенные от ужаса глаза Сырца, на мгновение задержался в зрачках, немного повеселился бликами и наконец уполз вовнутрь. И свет исчез. Наступила кромешная тьма. Ни звука, ни шороха. Как в преисподней. Вдруг во мраке, искрясь и пропадая, вновь забилась мысль: «Не хочу умирать. Не буду. Пусть будет тоска. Пусть. Я согласен. Но я безумно хочу жить». Мысль мелькнула и исчезла. И Володя Сырец снова провалился в преисподнюю.

– Живой? – бухнуло где-то рядом. Обычное слово прогремело, как взрыв, даже земля за гаражом задрожала. Сырец попытался глотнуть воздуха, но вдохнуть не удалось, в голове сильно зашумело, и сознание вновь покатилось вниз. Нужно было удержать его любыми способами, ведь в беспамятстве нет жизни. Но глотка была перехвачена чем-то крепким. Не вдохнуть, не выдохнуть. Еще один миг, и преисподняя примет в свои объятия очередного постояльца.

– Живучий, гад! – снова прогремело наверху. От грохота чужих слов турбулентный поток сознания плавно трансформировался в ламинарный. Хоть бы петлю ослабили. Сырец едва заметно дернул головой, пытаясь протолкнуть в сдавленное горло каплю живительного воздуха.

– Ослабь, ослабь его, смотри, как бы не остыл, – едва слышно приказал кто-то.

Гараж тесный, кругом металл, слышимость здесь отличная. Наверное, это от удара слух отшибло. Голоса звучат неравномерно, двое грохочут, словно перфоратором бетон скалывают, а третий еле шепчет. В пробуждающемся сознании всплыл стоп-кадр: их было трое. Все в черных вязаных масках, в омоновских ботинках. Подковки металлические, видимо, специально ковали. Как же тщательно они готовились к нападению. Петля медленно разъезжалась из тугого узла, высвобождая дорогу жизни. Сырец почувствовал, как легкие нервно вздрогнули и забились от неровных толчков, еще вдох – и радужный шар, опалив на миг кипящие внутренности, окончательно вернул утраченное сознание на место. Сырец открыл глаза. Темно. Ничего не видно. Он снова зажмурился, плотно стиснул веки и покрутил белками, прогоняя из поля зрения крохотные радужные шарики. Их было много, очень много – казалось, там, под веками, мириады мелких оранжевых мошек. Не только слух повредили, еще что-то с глазами случилось. Сырец посмотрел на себя изнутри. Валяется на холодном полу. Как бурдюк с кумысом. Избитый, полумертвый. И снова сосущая безысходная тоска развалила сердце пополам. Но вдруг в нем забилась радость. Живой! Несмотря ни на что, он на этом свете. В сознании, и, хоть плохо, но слышит. И не только слышит. Он чувствует. Даже может смотреть на себя изнутри. Нужно заставить себя видеть. Необходимо посмотреть им в лицо, чтобы увидеть их глаза. И он приоткрыл воспаленные веки. Трое сквозь прорези внимательно рассматривали его. Шесть недобрых глаз расположились полукругом. Сквозь черные маски прочитывались равнодушные лица. Скорбные усмешки прорезей вытянулись узкими полосками. Никогда раньше Сырец не встречался с этими людьми. Никогда. Это он знал наверное.

– Живу-у-учий! – просипел крайний слева. Коренастый, наглый, пальцы веером. Кисти в татуировках, синие, с взбухшими венами. Но на зоне не бывал. Сразу видно. Там таких мигом обламывают.

– Приподними его! – приказал второй. Сырца схватили сзади под мышки и резко рванули вверх. Снова закружило, завертелось, затрепетало все внутри, не понять, где он, что с ним.

– Эк его колбасит, – снова послышался шепот слева. Голоса у него нет, что ли. Сырец попытался утихомирить бушующую внутри метель. Он знал, как это сделать: стоит лишь задержать дыхание на несколько секунд, затем отпустить его, вдохнуть как можно больше сырого воздуха, и тогда пьяная метель утихнет, а сознание вновь станет ясным и ровным, как нынешний солнечный день за дверью гаража. Его снова бросили на пол и лениво пнули в бок. Кто они? Что им нужно?

– Осмотри гараж, сейчас он очухается, а мы пока в адрес сходим, – прошелестело с левой стороны. Сырец насторожился. Это не бандиты, те иначе разговаривают. Они не говорят, дескать, давай-ка, наведаемся в адрес. Это слово из другого мира. В адрес прохаживаются преимущественно участковые уполномоченные. Неужели менты нагрянули? Любопытная деталь. Пока Сырец пытался уточнить законное место дислокации людей в масках, послышался жесткий грохот – это с полок, намертво привинченных к стенкам гаража, полетели на пол инструменты, жестяные банки, шурупы, гвозди. Сырец силился вспомнить, кто из соседей собирался сегодня на выезд, но память не выбрасывала на поверхность ничего: ни обрывков слов, ни прогнозов, ни обещаний. Ничего. Пустота. И вдруг его озарило. Сейчас придет Зоя.

Зойка-Зоя-Зоенька. Последняя любовь Володи Сырца. Последняя утеха в жизни. А дальше – гори оно все синим пламенем. Так думал Сырец, когда сходился с Зойкой. Думал, что сходится на время. Оказалось, надолго. Она быстро прибрала его к рукам, обложив со всех сторон крепкими запретами. Туда не ходи, с этой не разговаривай. Сырцу нравилась Зойкина ревность. Ревнует, значит, любит. Они жили легко, не задумываясь, пока тупой удар в гараже не свалил Сырца с ног. С минуты на минуту Зойка примчится в гараж. Она всегда прибегает немного позже. Пока накрасится-намажется, разные тени-веки, помады-румяна, эдак-то лишних полчаса и проторчит перед зеркалом. Сырцу почудились легкие шаги за стенкой гаража, но нет, пронесло. Хоть бы догадалась, глупая, крикнуть ему издали, ведь слышит же, что машина молчит, не заводится.

– Сейчас к нему сожительница придет, – бухнуло откуда-то справа. Володя повернул голову и встретился взглядом с парой глаз – один из парней равнодушным темным оком рассматривал его. Высокий, крепкий, весь в татуировках, но видно, что не из канавы, в приличном доме живет. Ухоженный, домашний, явно женская рука за ним прибирает. На «ранее судимого» не похож. У тех профили острые, будто сколотые, а у этого мягкий овал лица, и сам он весь опавший, как осенний лист, безжалостно изъеденный древесным жучком до основания. Они молча смотрели друг на друга. Басовитый достал из-за пазухи нож, выкидной, острый, как бритва. Немного помедлив, наклонился и приставил нож к горлу Сырца.

– А сейчас он нам скажет, где деньги лежат, – прошептал первый голос. Вежливые какие, держат на лезвие, а приказывают шепотом. Как бы еще не добавил волшебное слово «пожалуйста», с них станется. Сырец раздраженно шевельнул плечом: дескать, какие тут деньги, нет у меня никаких денег.

– Где бабло прячешь, жидок? – бабахнуло над ухом, а лезвие ножа ткнулось прямо в сонную артерию. Одно неловкое движение – и яркой горячей струей на пол хлынет кровь. Эх, успеть бы попрощаться с жизнью. Сонная артерия жестко пульсировала. Самое тонкое место выбрали. Хотя в человеке все тонко. Человек – слишком хрупкая материя.

– Нет у меня бабла, нету, – дребезжащим клекотом отозвался Сырец. Говорить было трудно и больно, ему казалось, что лезвие ножа острой иголкой медленно входит в его тело. Странное ощущение: вроде это ты, но уже давно и не ты, будто кто-то другой лежит на полу, раздавленный и униженный. Полчаса назад в гараж входил уверенный в собственных силах мужчина средних лет, он был здоров, силен и напорист, и он верил, что сумеет отбить любое нападение. Но судьба распорядилась иначе. Она свалила его с ног и приставила к его горлу острый нож, заставив клекотать хриплым голосом. Судьба сама заказывает музыку. Человек предполагает уехать за город, чтобы отдохнуть, от души попариться в баньке, хорошенько расслабиться после трудовой недели, но вместо неги и отдыха ему уготовано небом валяться на каменном полу в холодном гараже, находясь в полном неведении относительно даже недалекого будущего.

– Врешь ты все, – каждое слово вонзалось в кожу острием ножа и больно кололо артерию. Сырец попытался отодвинуться от лезвия, но оно настигало его, шло за ним: куда он, туда и оно.

– Обыщи машину, – коротко бросил безголосый.

Осень нынче выдалась пронзительно-холодная. Многих уже в простуду загнала, а некоторых – так до смерти доконала. И этот простужен: сипит, хрипит, голоса у него совсем нет, он отдает приказы шепотом. И с каким-то особым озорством разбрасывает по сторонам вещи и инструменты.

– Ничего нет в машине, – доложился самый старательный, тот, у кого ребро ладони наподобие заточки, – бабло у него в доме. Слышь, вон сожительница бежит, торопится, милая. Она-то нам быстро все его денежки сдаст.

Парень в серых брюках приоткрыл дверь и впустил в гараж ни о чем не подозревающую Зою. Она влетела в полумрак, сияющая и счастливая, уверенная, что Сырец поддразнивает ее, прячась за дверью. Бесхитростная любовная игра забавляла девушку.

– Ты где, Вован, я тебя не вижу, – закричала она, раскинув руки в радостном возбуждении. Сырец хотел крикнуть, чтобы она заткнулась, но задохнулся и затих: он так и не смог выдавить из себя ни звука. Парень в серых брюках стукнул чем-то Зойку по голове. Сделал он это просто, словно стряхнул пыль с полки, но стукнул тяжело и основательно. Пышное Зоино тело грузно осело на пол. Она широко распахнула глаза и приготовилась зайтись в крике, но кто-то из троих предусмотрительно затолкал в открытый, рвущийся криком, женский рот какую-то грязную тряпку. Самый немногословный из троицы нагнулся, порылся в карманах Зойкиной шубы, вытащил связку ключей, погремел, побренчал, и, выбрав нужный, кивком подозвал напарника. Вскоре они вдвоем вышли из гаража. С Сырцом и Зойкой остался безголосый и простуженный, в серых брюках. «Отлично подготовились ребята», – подумал Сырец, провожая взглядом уходящую полоску света. Двери в гараже сделаны на совесть. Ни одной щели. В гараже темно, только слабо мигает тусклая лампочка над дверью. В углу есть еще выключатель, но сейчас свет не нужен. Позже он скажет ребятам, чтобы добавили освещения. Он запомнит их лица до мельчайших подробностей, до родимых пятнышек, до самых мелких веснушек. Но это случится потом. Когда все маски будут сняты. Сырец усмехнулся: вчера в подъезде установили кодовый замок с хитроумной комбинацией. Вряд ли они смогут открыть замок – им ни за что не догадаться, какой шифр используется при входе.

Тут он заметил на серых брюках хрипатого алую полоску. И впрямь, парень родом из милицейского братства. Нагнулся, поднял с пола Зойкину сумочку, покопался в женских штучках, нашел стодолларовую ассигнацию и небрежно сунул ее в карман куртки. «Ничем не брезгует, все у него к рукам липнет», – подумал Сырец и тяжело заворочался на полу. Послышались чьи-то скорые шаги. Караульный приложил ухо к дверной щели. Дверь с шумом распахнулась, и в гараж не вошли, не ворвались, а скорее, влетели обозленные напарники – оба действовали смело, даже нахально, не соблюдая мер предосторожности. «Ничего не боятся, на дворе день в разгаре, у гаражей люди, а они словно к себе домой явились», – мелькнула мысль в воспаленном мозгу Сырца. Мелькнула и тут же улетучилась. Над ним склонилась чья-то тень.

– Там новый замок, какой-то импортный, нам дверь не открыть, – пожаловался один из них, злобно пнув ногой лежащего Сырца.

– Эй, ты, говори, как открыть замок! – прошептала тень. – Не скажешь – чиркану!

От этого невыносимого «чиркану» Сырцу стало невмоготу. Он снова почувствовал на коже влажный холод лезвия. Ему стало жарко, но внутри его била лихорадка.

– Там легко открывается, комбинация простая – «579 зоя». Только «Зоя» с маленькой буквы. В этом весь секрет, – попытался пошутить Сырец, но шутку явно не оценили, припечатав его к полу двумя звучными ударами свинцовых набоек.

– Покарауль, я сам схожу! – сказал парень в милицейских брюках неожиданно звучным и сочным голосом. Сырец растянул рот в улыбке. Лучше отнестись к ситуации с юмором. Так легче вынести весь этот ужас. Но тоска не уходила, припав вплотную к душе, она высасывала из нее последнюю надежду. Тогда Сырец еще шире растянул рот. Если ему суждено умереть, он уйдет в иной мир с улыбкой. От этой мысли ему стало легче.

– Как бы вы мне мебель не повредили, – прохрипел он, обращая разбитое лицо к охраннику.

– Какую мебель? – нахмурился тот, поигрывая пульверизатором с автомобильной краской.

– Да мебель у меня дорогая, из Италии выписывал, два года ждал, пока нужный колер подберут, – сказал Сырец, выговаривая слова почти по слогам. Говорить было трудно, язык не помещался во рту, но ему казалось, если он установит контакт хотя бы с одним из троих, ему будет проще выбраться из западни.

– А-а, да хрен с ней, с мебелью, кому она нужна, – небрежно отмахнулся сторож.

– Брат, а тебя как звать-то? – свойским тоном осведомился Сырец. Он решил предпринять попытку к освобождению. Нужно поскорее подняться с пола, пока Зоя еще в обмороке: женщина не должна видеть его раздавленным, он же мужчина, а не гусеница.

– Вася, – неохотно отозвался парень и швырнул пульверизатор в угол. Безыскусное имя придало криминальной ситуации вполне невинный колорит.

– Василий, а ты дай мне попить, что ли, – сказал Сырец, радуясь тому обстоятельству, что парень не рассмотрел надпись на этикетке пульверизатора. Краска самопальная, на местном химзаводе рабочие промышляют втайне от администрации. Средство дешевое, но опасное для жизни. Сосед по знакомству достал. Велел никому не показывать, дескать, крась машину в гордом одиночестве. Да не забудь надеть противогаз. Опасно для жизни. Этой краской можно уложить целый квартал – проще простого, надо лишь сбрызнуть струйку-другую в каждую квартиру, и готово – через два часа можно оформлять документы на пустующую собственность.

– Да тут же ничего нет, – буркнул Вася, явно не желая опускаться до милосердия.

– Есть, Вася, есть, – попытался хохотнуть Сырец, но у него ничего не вышло: губы не слушались, говорить и смеяться было нестерпимо больно.

– Да нет же, – оборвал его Вася, растерянно приглядываясь к нему. Он не верил, что Сырец пытается смеяться. В это невозможно было поверить. Так не бывает.

– Есть. Вон там, в углу, стоит канистра с коньячным спиртом, – прошепелявил Сырец, осторожно растягивая рот. Сейчас он улыбался лично для себя. Не для Васи.

Парень долго копался в углу, разбрасывая инструменты и старую утварь, безжалостно сброшенную с полок. Он посматривал на дверь, ожидая припозднившихся напарников. Сырец наблюдал за ним, с трудом сдерживаясь. На Васином лице проступали следы борьбы противоречий. Он боялся осуждения со стороны своих собратьев, но ему хотелось помочь поверженному мужчине. Неожиданно для него в нем разбушевались остатки обычного человеческого милосердия. Почти атавизм для бандита. Но атавизм победил. Иногда такое случается. Вася отвинтил крышку на канистре. Резкий спиртовой запах разнесся по гаражу.

– Эх, силен, сырец! – не удержался Вася и, вылив спирт на ладонь, сложенную в горсть, прихлебнул, затем налил еще, снова прихлебнул. Подойдя к Сырцу, полил его сверху из канистры. Володя едва успевал подставлять израненный рот под бьющую струю. Он хлебал жадно, вкусно, взахлеб, стараясь поймать в себя всю жидкость, ставшую для него наваждением и избавлением одновременно.

– Ну, хватит, а то тебя развезет, как эту, – кивнул Вася на бездыханную Зойку и отставил канистру подальше от Сырца, словно испугался, что тот ненароком истребит весь спирт.

– Не развезет. Ты, главное, приподними меня, посади, а то я и правда осовею, – слукавил Сырец, втираясь в доверие к охраннику. Тот подумал, почесался, затем приподнял Сырца под мышки и прислонил к переднему колесу «Волги».

– Василий, сам видишь, на чем езжу, – развел окровавленными руками Сырец. – Гараж старый, машине давно пора на пенсию. Откуда у меня бабло? Прикинь…

Но Вася не успел прикинуть: снаружи прогрохотали грозные шаги. Глухими ударами тяжелых подков над землей стелилась ненависть. Вася нахмурился. Сырец растянул губы в резиновой улыбке. Ничего они не нашли. Охотника можно распознать по шагам. Если с добычей возвращается – его ноги летят по земле легко, как февральская поземка. А с пустой сумкой – шаги охотника тяжелы и гулки, словно он тащит на своем горбу гору камней.

– Ну, все, жидок, тебе больше не жить на этом свете, – злобно прошептал Вася и зло пнул по канистре, заметая следы своего нечаянного добросердечия. Гараж наполнился металлическим эхом. Сырец закинул голову, чтобы вдоволь посмеяться и при этом не повредить израненную кожу на губах. Лишь краем глаза успел поймать, что Зойка уже приходит в чувство, и в данную минуту она силится понять, что происходит вокруг. Сырец скривился от душевной боли. Хоть бы тряпку вынули, бедная женщина задыхается с кляпом во рту.

– Василий, подними женщину с пола, холодный пол-то, застудится она, – подсказал Сырец, стараясь быть как можно вежливее и кивая на дверь гаража, дескать, пока душегубы не пришли, сделай еще одно доброе дело, глядишь, перед Богом зачтется. Не факт, разумеется, но люди говорят, что на добрые дела наверху ведомости составляются. А после всем приходится платить по счетам поневоле. Зойка едва заметно пошевелилась, подтверждая истинность слов, сказанных Сырцом. На полу было холодно. Женщина вконец окоченела, рот свело от кляпа, но Зоя не подавала виду, боясь навлечь на себя новые неприятности. Вася немного помешкал, прислушиваясь к шагам, стремительно приближающимся к гаражу, вдруг наклонился, приподнял Зойку за плечи шубы, из которой она едва не выскользнула, и прислонил ее к заднему колесу машины. Затем надолго задумался. Наступила тишина. В гараже что-то затрещало. «Это он так думает, со скрипом», – усмехнулся Сырец. Парень махнул рукой, эх, дескать, была-не была, и вытащил тряпку из Зойкиного рта.

– Так-то лучше, – буркнул Сырец, наблюдая за Зоиной реакцией. Она оценила его заботу, благодарно взглянув на него, дескать, спасибо, милый, натерпелась я тут страхов, намерзлась. Чуть не остыла. Сырец ухмыльнулся. Надо бы сделать ставку на Васю. Авось удастся завербовать парня. Иначе им не выжить в этом аду. Пропасть легко, взлететь трудно. В этот миг дверь распахнулась. Сразу стало светло и страшно. Сырца снова швырнули на пол и принялись бить. Били долго и методично, выматывая из себя остатки неутоленной ярости. Наконец, задохнулись, засопели, зашвыркав простуженными носами, видимо, устали от ярости.

– Где деньги спрятал? – взревело наверху. И было в этом реве что-то наивное, а интеллигентное слово «деньги» вместо ставшего всем привычным «бабла» прозвучало как-то по-детски легкомысленно. Сырец улыбнулся.

– Он же смеется над нами! – прошипело сбоку.

– Да нет, братья, не смеюсь я, – попытался уладить возникшую неловкость Сырец, он даже слегка повернулся набок, чтобы удобнее было наблюдать за всей троицей.

– Где бабки спрятал, сволочь? – от тяжелого удара в пах Сырец застонал, справляясь с болью. С юмором придется повременить. Ему стало не до смеха.

– Прикончить его надо, – предложил кто-то из троих, но кто именно – не разобрать.

Сырца передернуло. Он уже почти свыкся с кошмаром. Все происходящее Сырец воспринимал, как данность. Но он все равно хотел жить. В нем клокотала и кипела жажда жизни.

– Включай мотор! – приказал старший. И это не было шуткой. Послышался шум двигателя. Сейчас они уйдут, и гараж превратится в газовую камеру. И тогда настанет конец.

– Погоди, не мельтеши, обожди включать, – предложил мировую Сырец. Понятно, что «братья» в больших неладах с юмором, с ними нужно действовать другими методами, хитростью, что ли. – Будут вам бабки. Только не надо мельтешить.

– У него в квартире голяк. Одна мебель стоит, ничего там стоящего нет, – заныл самый буйный.

От его нытья в гараже словно убавилось света. Стало совсем темно. Буйный словно посылал свою жалобу наверх, самому Богу, ему было жаль себя, своих сил, времени и несбывшихся надежд. Остальные в тон ему шумно вздохнули. Нервы участников драмы медленно сплетались в один общий узел. Каждый ощущал в себе чувства другого. Начинался коллективный ужас. Зоя тихо заскулила, предчувствуя большую беду.

– Заткнись, – вежливо и надменно посоветовал Зое Вася. Он стоял в стороне, равнодушно наблюдая за участниками сцены, но все знали, что его равнодушие напускное. Вася был частью всех, кто собрался этим осенним днем в темном гараже. Зоя послушно затихла. Сырец мысленно похвалил сожительницу. Вежливая девочка, смышленая не по годам.

– Сколько вам надо денег? – подытожил Сырец. Надо принять условия игры. А дальше будет видно. Двигатель заглушили. Стало тихо, очень тихо. Так бывает тихо по утрам в библиотеке.

– Ты нам должен сто тысяч, – шепотом подсказал ему Вася.

– Сто – чего? – на всякий случай решил уточнить Сырец.

– Долларов, долларов, – хором рявкнула троица, напоминая про низкий курс американской денежной единицы в сложный период мирового кризиса.

«У меня всего-то шестьдесят тысяч имеется в загашнике. Дорого меня оценили. Можно, конечно, спросить, за что им я так крепко задолжал, но они не поймут меня, это однозначно», – подумал Володя, а вслух сказал: «Не вопрос! Завтра будут. Или вы торопитесь куда-нибудь?».

– Ты! Сволочь! – побелел от ярости буйный, но Вася успел подсечь его, не подпустив к Сырцу. Двое медленно отступили, признавая старшинство за младшим товарищем.

– Спокойно, спокойно, – пробормотал Вася и, подхватив Сырца под мышки, забросил его в салон. Вид у него был деловитый. Он вытащил наручники, пристегнул руку Сырца к ручке правой дверцы машины, затем те же манипуляции проделал с Зоей, но ее усадил с левой стороны салона. Вася работал неторопливо, но сноровисто: движения его были ловкими и привычными, словно он ежедневно занимался пристегиванием живых людей к различным частям автомобиля, преимущественно по утрам – это занятие было для него чем-то вроде утренней гимнастики.

– Посидите здесь, подумайте, вечером вас выпустят, а завтра мы придем за деньгами, – сказал Вася, держа указательный палец на весу. Вместе с пальцем Вася на глазах менял окраску: только что был деловитым и сноровистым, что-то пристегивал и отстегивал, и вот уже он строгий и назидательный, а в его тоне сквозят учительские нотки. Даже пальчиком погрозил. Сырец пытался заглянуть ему вовнутрь, в черные впадины маски, чтобы понять, что у него там за душой, но ничего не увидел. Вася закинул полупустую канистру со спиртом в салон и захлопнул дверцу. На прощание он лукаво ухмыльнулся: с атавизмом было покончено навсегда – дескать, пленники в разных углах сидят, им до канистры ни за что не дотянуться.

Когда трое в масках ушли, Сырец сказал, облизывая окровавленные, пересохшие губы: «Перегнись, попробуй достать канистру, не могу больше, всю глотку будто свинцом залило». Зоя долго возилась на заднем сиденье, тщетно пытаясь справиться с заданием. Наконец каким-то образом изловчилась и отвинтила крышку. По салону разнесся резкий запах спирта. Свободной рукой Сырец подхватил канистру, наклонил ее и припал к отверстию. Он пил долго, но никак не мог утолить жажду, янтарная жидкость шелестела и журчала, щекоча иссохший пищевод, ему стало немного легче, но ненадолго. Сырец в этот день так и не опьянел.

Следственная комната медленно погружалась в небытие. Стены уходили в глубину, пол проваливался вниз, а потолок будто сносило в сторону невидимым, но могучим порывом ветра. Вдруг движение остановилось, вместо неприглядного мрачного помещения показалось другое: огромное, светлое, праздничное. Происходящая метаморфоза со следственной комнатой перепугала Наташу, она попыталась вернуть сознание усилием воли, но дремота оказалась сильнее ее. Тогда она перестала бороться с наваждением. Ей стало интересно: а что творится в другом измерении? Ведь любой мир мы создаем сами, своими руками, собственным воображением. Мы уходим туда от безысходности. С этими мыслями она окончательно провалилась в сон, словно оступилась в болото.

– Налейте мне вина, – сказала она, взмахнув рукой. И сразу поняла, опять что-то не то сделала, получилось чересчур напыщенно. Наташа покраснела. Он примет ее за экзальтированную особу. Простые слова прозвучали невпопад. Она попыталась укрыться за нарочитой небрежностью жеста, чтобы спрятаться за ним, желая превратиться в мышку. Но больше всего она хотела избавиться от обаяния сидящего напротив нее мужчины.

– Плесните колдовства в хрустальный мрак бокала, – засмеялся Наташин визави и наполнил бокал, не пролив при этом ни капли на белоснежную скатерть.

И ощущение неловкости исчезло. Его улыбка способна творить чудеса с девичьими печалями. Наташа зажмурилась от переполнявших ее чувств. Впервые она оказалась наедине с любимым мужчиной. Все, что происходило с ней сегодня, – в первый раз: и ресторан на Казанской, и устрицы, и строгие официанты. Устрицы, уложенные горкой на блюде, издавали запах моря и еще чего-то пряного, неуловимого, страстного, но все это лишь декоративный антураж. В обычной жизни люди легко обходятся без «Шабли» и устриц во льду, но ни одна женщина не в состоянии отказаться от созерцания самого совершенного мужчины на свете. Впрочем, лицезреть любимого можно и в другом месте, менее экзотическом и дорогостоящем. Лучше бы у себя дома. Наташа улыбнулась, представив на миг Семена в ее квартире – дома, на диване, у ее ног, он смотрит на нее, не отрываясь: элегантный, ухоженный, тонкий. Нет, лучше так, как сейчас: они уже переместились в третье измерение и сидят в дорогом ресторане. Ей хотелось праздника – и она его получила. Семен устроил торжество по случаю первого дня знакомства. Они знакомы ровно двенадцать часов. Сейчас дрогнут хрустальные ножки тонких бокалов, забьет молоточками будильник в телефоне, торжественно пробьют настенные часы, и все это зазвенит и затрезвонит одновременно, напоминая бой курантов на Кремлевской башне. В такт мелодичному перезвону застучит Наташино сердце, знаменуя приход первой любви. Она любит Семена давно, она всегда это знала. И не важно, что они знакомы всего лишь двенадцать часов. Еще в детстве она любила только его. Семен – принц, самый настоящий принц. Он красив, статен, обаятелен. Знает языки. Имеет безупречные манеры, одет по последней моде. Все в нем изысканно и элегантно. Наташа усмехнулась. Таких мужчин она еще не встречала. Сокурсники в университете и коллеги по службе не в счет. Это не мужчины, это какие-то сопутствующие манекены, говорящие на непонятном монотонном языке. С ними можно не церемониться. Все эти люди – невыносимые приложения к стипендии и заработной плате, кстати, они в той же степени ничтожны, как и их коэффициенты оплаты учебы и труда. Наташа вздрогнула от звона в ушах. Зазвенели бокалы, загремели часы, затренькал будильник, заколотилось сердце, сливаясь в плотный узел приятного хаоса звуков.

– Семен, мы выпьем за вас, – сказала она и улыбнулась. Она предлагала тост за него. Довольно смелый поступок – если Наташина мама узнает о нем, непременно осудит дочь за допущенную бестактность.

– Нет, Наталья Валентиновна, мы выпьем за вас, – сказал Семен и приподнял подбородок, всматриваясь в нее. Наташа опустила голову. Редкая девушка смогла бы выстоять перед таким испытанием. Семен внимательно смотрел на нее, будто запоминал и зарисовывал в своей памяти черты Наташиного лица. Он глядел так, словно изучал ее внешность под микроскопом. И было что-то удивительное в этом занятии, что-то загадочное и непостижимое, он смотрел, изучая, а Наташа подставляла себя под лучи его взгляда, и купалась в них, наслаждаясь светом и теплом, исходящих от зеленых проницательных глаз.

– У вас глаза зеленые, – сказала она и прыснула от смеха, как школьница. Семен с трудом подавил усмешку, но Наташа заметила ее, подумала, что Семен издевается над ней, и сразу вспыхнула, полыхая всеми красками радуги. Ей стало стыдно. Она словно тинейджер-недоумок, всякий раз умудряется вляпаться в неловкую ситуацию.

– У беды глаза зеленые, – парировал Семен словами известного шлягера, – Наташа, не жалеете, что согласились поужинать со мной?

– Разумеется, нет, – сухо ответила Наташа и поперхнулась. Она испугалась. Как легко можно утратить радость! И еще легче испортить единственный праздник в жизни. То, что это свидание станет единственным праздником в ее долгой жизни, Наташа не сомневалась. Но она не отдаст судьбе Семена. Ни за что! Она так долго ждала его. Он снился ей по ночам. Нет, никому его не отдаст. Семен принадлежит Наташе Кореневой по праву. Ведь она любит его с раннего детства.

– Нет, Семен, я сегодня счастлива, как никогда не была счастлива, и я говорю правду, поверьте, я хочу быть честной перед собой, – призналась она, с трудом подыскивая слова.

– Правильно, честным нужно быть прежде всего перед собой, а уже потом – перед всем миром, – кивнул Семен и протянул бокал навстречу Наташиному. – Мы выпьем за вас, Наташа.

– Теперь моя очередь, моя пошлая цитата, – она попыталась загладить допущенную оплошность, переняв его манеру цитировать строчки из надоевших песен. – «Так выпьем, Наташа, сухого вина, за то, чтобы жизнь стала краше, ведь жизнь одна…». Ой, а дальше я забыла…

Наташа замолчала, подыскивая слова. Мысленно отругала себя, что снова села в лужу – ей захотелось быть раскованной и продвинутой, как он, но у нее ничего не вышло. Принцам дозволено все, они умеют оставаться рыцарями при всех обстоятельствах. Наташа подавила в себе ощущение неловкости. Вытянув тонкие пальчики, потрогала ножку бокала, оглянулась назад, лишь бы не фиксировать внимание Семена на затянувшейся паузе. В зале появились посетители, за столиками сидело несколько пар, и все были милыми и красивыми. Мужчины казались предельно мужественными, а их спутницы – невыносимо элегантными. Они словно сговорились, явившись в ту минуту, когда Наташин праздник уже почти приблизился к завершению. Она ничего не успела. Даже не смогла вымолвить самого заветного слова. Сейчас Семен кивком подзовет официанта, расплатится, оставит на столике чаевые и они уйдут восвояси. И любовь исчезнет. Потеряется где-нибудь. Любовь – тонкая субстанция. Она мигом исчезает от легкой небрежности в слове, допущенной ненароком, от случайного жеста, от мимолетного взгляда.

– А я помню дальше: «Давайте, выпьем, Наташа, за нашу любовь!», – сказал Семен и посерьезнел. Он молчал, а Наташа умирала от страха. Сейчас все кончится. Занавес. Аплодисменты. Овации. Крики «браво». Потом он отвезет ее домой, а там родители, брат, телевизор. Утром надо рано вставать, завтра нужно успеть в Кресты. Нет, нельзя отпускать единственного принца из жизни. Принцы на дорогах не валяются.

– У вас такая привычка – разговаривать с девушками цитатами из пошлых песенок? – сказала она, не надеясь на нормальный ответ. Занавес завис посередине, еще один миг и он полетит вниз. Жаль, даже устрицу не попробовала. Эти насекомые сладко истаивают во льдах, возлежа на роскошном блюде, а принц даже не предложил Наташе изысканное угощение, сидит, смотрит на нее и говорит глупости.

– Есть такая привычка, – кивнул Семен, – но мне она нравится. В сущности, словами из песенок можно заменить живой диалог.

– Зачем? – удивилась Наташа. И впрямь, сегодня у нее все впервые. Первое свидание, первый мужчина, пригласивший Наташу на первый праздничный ужин. Ее и раньше приглашали, но она все отнекивалась, у нее не было желания тратить вечера на нудные разговоры. А этот – воистину принц, самый настоящий, он презирает простые слова, и разговаривает исключительно цитатами. Слава Богу, что свидание проходит не на английском языке. Наверное, ему не хочется импровизировать, обычная лень. Ведь любой диалог – это импровизация, но она требует затратить много душевных сил.

– А не нужно напрягаться, вот зачем, Наташа, – сказал он и засмеялся. От его смеха в полутемном зале стало светлее, будто кто-то невидимый включил дополнительное освещение. – И я не хочу сегодня напрягаться, если быть честным перед вами, я очень устал, – он улыбнулся ей своей ироничной улыбкой, и она ему все простила.

А занавес снова полетел наверх. Игра продолжалась. Спектакль был отыгран лишь наполовину.

– Я тоже устала, – призналась она и едва не заплакала.

До сих пор ей не с кем было поделиться сокровенными мыслями. Правда никому не нужна. А врать надоело: дескать, я в порядке, у меня все под контролем. Даже родителям стыдно признаться, что жизнь не удалась. А как хочется быть на плаву в самом начале пути!

– А вы поплачьте, Наталья Валентиновна, – донеслось откуда-то издалека, словно Семен переместился в другое пространство.

Нет, он здесь, рядом с ней, сидит и смотрит на нее, словно фотографирует. Между ними блюдо с устрицами. Воздух переполнен страстью. Пахнет морем и свежестью. Сегодня у них праздник. Они отмечают первый день знакомства и начало любви. В зале много посетителей. Вокруг плещется радость. Тогда почему голос Семена плывет в воздухе? Он растекается по стенам и потолку, застревая где-то в мерцающих люстрах.

– Вы поплачьте, Наталья Валентиновна, вам легче станет, – в унисон словам послышался металлический лязг. Наташа очнулась от дремы и ошалело уставилась на Сырца.

Семен сидел напротив и участливо разглядывал ее, он смотрел ей прямо в глаза, не отрываясь.

– Вы всхлипывали во сне, Наталья Валентиновна, – сказал он, жалобно скривив нос, и в его глазах засветились веселые искорки, они сверкали и переливались, как светлячки в кромешной мгле.

«А глаза у него хитрые, он опять подсмеивается надо мной, любит прикалываться, принц-самоучка, – рассвирепела Наташа, – и все прикидывается маленьким мальчиком. Зато я отличилась. Уснула во время допроса. Узнает Макеева, убьет!».

– Я не спала, не придумывайте, – хриплым голосом возразила Наташа, – продолжайте.

– Хорошо, вы не спали, вам виднее, – сказал Сырец и скосил глаза наверх, что явно означало – он удивлен ее нетривиальным подходом к делу.

А Наташа, увидев его скошенные глаза, мельком взглянула на телефон. До конца допроса оставалось тридцать пять минут.

Ребенок все не хотел выходить. Акушерка долго возилась с роженицей, она мяла и гладила ее тугой неопадающий живот, сгибала и разгибала негнущиеся ноги, связывала полотенцем изломанные и искусанные от боли руки бедной женщины, и в какой-то момент роженица впала в забытье, будто бы задремала. Акушерка накрыла ее простыней, словно мертвую, и вышла в коридор. Увидев, что там никого нет, ящерицей шмыгнула на улицу. Легкий морозец холодной марлей упал на вспотевшее лицо. Женщина вздрогнула, поежилась, бездумно порывшись в кармане синего сатинового халата, достала из него пачку «Беломора», затем также бездумно и монотонно долго стукала папиросой о коробок спичек, будто передавала кому-то за кордон секретную шифрограмму. Вдруг, точно опомнившись, прикурила и глубоко затянулась, выпуская клубы синего дыма сквозь брезгливо сморщенные ноздри. И тут же закашлялась. Сухой надсадный кашель заядлой курильщицы разнесся по темному неосвещенному переулку. На шум вышел мужчина средних лет, скособоченный, с костылем под правой рукой. В темноте он казался сутулым и мрачным разбойником.

– Михеевна, ты чего на дворе делаешь? А как там Ханна? – набросился он на акушерку чуть ли не с кулаками.

– А что с ней сделается, – отмахнулась акушерка, безуспешно борясь со спазмами, она согнулась дугой, настолько сильно рвалось из нее что-то почти нечеловеческое, неестественное.

– Ты хоть не кури, смотри, как тебя согнуло, прямо к земле приперло, – посетовал мужчина, скорбно глядя на задыхающуюся Михеевну. Та снова отмахнулась. Постепенно кашель стал спадать. Акушерка в сердцах швырнула недокуренную «беломорину» в канаву. Тлеющий окурок, веселым огоньком пробороздив темноту, перелетел через дорогу, и еще долго переливался в зимней ночи уютным светлячком.

– Как там дела? – угрюмо поинтересовался мужчина.

Михеевна уже справилась с приступом. Она отдышалась, поправила косынку, сердито одернула халат и зачем-то снова вытащила из кармана пачку папирос, видимо, мысленно размышляя, стоит ли послать ее следом за окурком в канаву. После долгой и изнурительной внутренней борьбы пачка благополучно вернулась на место. Повитуха вздохнула. Велика сила привычки.

– Хреново. Она ж, зараза, скоблилась два раза, тайком от тебя, – сказала она, осознавая, впрочем, что выдает секрет роженицы, но мужчина лишь хмыкнул в ответ – из чего можно было сделать вывод, что он в курсе родильных дел собственной жены.

– Вот дите и не идет, сидит там и не выходит, – подытожила акушерка, по-своему оценив молчание мужчины. – Скоблиться нельзя было ей. Помереть может. Вместе с дитем.

– Не может, помереть – не может! – спокойным тоном возразил ей мужчина, – у нее же семья. Вот куда мы без нее денемся?

Вопрос был явно риторическим, но акушерка, услышав его, на некоторое время потеряла способность нормально разговаривать. Михеевна выпучила глаза, отчего стала походить на бешеную корову, ее впалые щеки заходили ходуном от ярости, а безвольная рука вновь полезла в карман синего рабочего халата за «Беломором». Рука пошарила, потискала пачку, но не достала, наверное, из-за того, что она услышала дальше.

– Лишь бы Ханна осталась жить, а дите… Дите пускай как хочет, – сказал мужчина, и, постукивая костылем, неспешно заковылял по Тихой улице. Вдоль улицы тянулось старое еврейское кладбище. Женщина еще долго пялилась в темноту Александровской фермы, пытаясь разгадать страшную загадку, скрытую в словах мужа Ханны, но ничего не разгадала, только головную боль себе нажила. Она нагнулась и набрала пригоршню снега, пожамкала, помяла его в руках, наблюдая, как стекает с кистей талая вода, затем потерла мокрыми ладонями виски, пытаясь успокоить разыгравшуюся мигрень. И вдруг темноту прорезал истошный женский крик, видимо, у роженицы все же начались потуги. Ханна исходила диким криком, всей душой желая быстрее избавиться от страданий, ужасные муки пронизывали все ее существо с головы до пят, беспомощное тело горело нестерпимым жаром. А все из-за него. Завелся в ней нечаянный, нелюбимый, нежеланный ребенок. И никак от него не избавиться, ничем его не вывести, даже скоблилась два раза, но судьба оказалась сильнее обстоятельств. Женщина кричала от нестерпимой боли, но торжествующий детский плач заглушил истошные женские вопли. Ребенок стремился жить вопреки желаниям взрослых.

– Вот дите никудышное, нежеланное, никто его не хочет знать, – приговаривала акушерка, принимая ребенка и трогая опавший живот обезумевшей от боли и ужаса несчастной роженицы. – Так и будет жить, по кромке ходить, ни туды ни сюды его брать не станут. Так и останется посередке. Прямо на лезвие.

Иногда Сырцу вспоминались эти слова. Это случалось в самые трудные минуты его жизни. Ему казалось, что он помнит все, что происходило в тот вечер. Иначе и быть не могло. Ведь он лично присутствовал в благословенный миг собственного рождения.

В черной тарелке приемника тревожно отстукивал метроном, только что объявили штормовое предупреждение. В Ленинграде ждали наводнения. В углу небольшой комнатки нещадно коптила керосиновая лампа. Соломон Сырец сидел на полу, разглядывая в полумраке вытянутые ноги. Их две, но это только видимость. Вместо правой ступни у Соломона была культя. Он принес ее с фронта – вечная память от немца. С тех пор ковылял на одной ноге, придерживая тело костылями. Полевые хирурги в трудовом пылу хотели отхватить ногу целиком до бедра, но Соломон не позволил, хоть культя, да своя, мудро рассудил он. Соломону не хотелось, чтобы Ханна увидела его калекой. Еще в начале войны Ханну с ребенком вывезли за пределы города, с тех пор жена Соломона затерялась где-то в дебрях эвакуации. Они познакомились перед войной, сразу поженились. Жили хорошо, ладно, обеспеченно. Соломон Сырец работал дамским парикмахером в Павловске, Ханна устроилась бухгалтером в небольшую контору, позже родился сын – Яков. Жизнь понемногу налаживалась. Ханна с детства мечтала о собственном доме, и Соломон дал себе слово, когда еще ухаживал за невестой, что будет работать всю жизнь без отдыха и выходных, но в семье будет достаток. Он уже начал присматриваться к частным домам на окраине Павловска, даже подкопил немного денег, но тут грянула финская, и его сразу забрали на фронт. А после финской, без передышки, отправили на вторую войну. Даже отпуск не дали. Все военные годы Соломон мысленно разговаривал с Ханной. Он рассказывал ей, каким будет их дом, какие окна и двери он прорубит, чтобы они всегда были открыты в цветущий сад. Соломону грезился большой сад, который он непременно разведет на приусадебном участке. В своих фантазиях Соломон ясно видел яблони и вишни в нежно-розовом цвету, изучил каждую веточку, да что там – веточку, все листики с деревьев из будущего сада были ему практически знакомы. Когда рядом взрывались бомбы и свистели пули, разрывались на части люди, разлетаясь по сторонам вперемежку с металлом, Соломон улыбался. Он знал, что впереди у него много дел, ему нужно посадить и вырастить сад, поэтому смерть обойдет его стороной. Никакая пуля ему не страшна. Его жизнь вне опасности, пока он не отыщет Ханну с маленьким Яковом. Он обязательно построит для них дом, высокий и крепкий, теплый и уютный. Именно в таком доме всегда хотела жить его Ханна. После госпиталя Соломона комиссовали. Он вернулся в Ленинград, снял небольшую комнатку на окраине города. Местность носила непривычное название – Александровская ферма. Когда-то на этом месте действительно располагалась земледельческая ферма Впрочем, сейчас никакого сельского хозяйства поблизости не было, только небольшое садоводство рядом с еврейским кладбищем. Близость таких противоречивых заведений привлекла внимание Соломона. С одной стороны кладбище, с другой сад. Вечные истины. Всегда есть о чем задуматься.

В комнатке было темно и тихо. Соломон Сырец до скрежета стиснул зубы. Привычная улыбка уступила место болезненной гримасе. Несуществующая нога болела, как настоящая, словно кто-то специально сдавил ее в тисках. Такое часто случается в непогоду. Нога ведь тоже имеет право на память – она постоянно напоминает хозяину о своем существовании: дескать, я тоже когда-то была полноправным членом твоего организма. Теперь вместо ноги нестерпимая мучительная боль. И гной. Много гноя. Соломон почистил рану, собрал грязные тряпки в кучку и стянул культю полотенцем. Ничего. Все пройдет. Утихнет буря, и боль оставит его, уйдет, но ненадолго. Потом она вернется, но уже с удвоенной силой. Когда раны были очищены и перевязаны, Соломон улыбнулся. Все неприятное позади, а с будущей болью он справится, как только отыщет Ханну с Яковом. Завтра шабес – священный для каждого еврея день. В этот день можно только отдыхать. Но к субботе нужно готовиться загодя, еще с пятницы. Соломон начал стричь себе ноги, строго соблюдая канонические заповеди, предписывающие во время обрезания ногтей переходить с первого пальца на третий, а начинать стрижку нужно было только с левой руки. После сложной процедуры Соломон собрал ногти в кулечек и закопал их в щель между стеной и полом. Соломон знал, что ни одна женщина не имеет права наступить на разбросанные ногти, тогда она может родить мертвого ребенка. А он каждый день ждал Ханну – и не хотел, чтобы жена принесла в дом мертворожденного ребенка. Ведь это великий грех женщины, своим поступком она восстает против первой заповеди: «Плодитесь и размножайтесь». По талмудическому толкованию, пришествие Мессии свершится тогда, когда не останется запасных душ для новорожденных на небесах. Соломон соблюдал религиозные заветы, но душа его сомневалась – он настолько сросся с семьей, что никак не мог прибавить, даже мысленно, хотя бы еще одного ребенка. И еще он знал, что Ханна тоже думает, как он, для нее нет другой семьи: только Соломон, она и маленький Яков. Больше никому нет места в их общем сердце.

Стены старенького домика затряслись от порывов ветра. В Ленинграде часто случаются страшные бури. В такую непогоду боязно выходить из дома, но Соломон пересилил себя. Ему нужно было спешить на кладбище. Там его ждали. В нем не было страха. Он не мог отсиживаться в тепле, пока Ханна бродит по свету, неприкаянная и бездомная. Соломон бесконечно обивал пороги в самых разных учреждениях, а сколько писем и обращений написал – один Бог знает. И все без толку. Ни ответа, ни привета. Войне скоро конец, люди устали от невзгод, они хотят тепла и уюта. Все ищут друг друга, пишут письма в никуда, передают весточки через малознакомых людей, надеясь на встречу с близкими. Соломон никому не передавал приветов и не пересылал записок, но он знал, что отыщет Ханну. Непременно отыщет. Она уже идет к нему. Он чувствовал, что она где-то рядом и совсем скоро они встретятся. А сейчас надо много и трудно работать, несмотря на нестерпимую боль в несуществующей ноге. Сначала Соломон хотел устроиться на работу в садоводство, его тянуло к земле. Но там не до него было – война еще не закончилась, какие тут сады, кругом разруха. Его даже слушать не стали. Тогда Соломон отправился на кладбище. Он был уверен: там всегда найдется работа в трудное время. У кладбища нет выходных от разрухи. И впрямь, ему сразу предложили место гранитчика, а на ногу, точнее, на ее отсутствие, не обратили внимания. Соломон обрадовался: хорошо, что все удачно срослось, ведь он был согласен на любую работу. Ему мешала пустая нога, культя болталась, как ненужная тряпка, когда он тащил тяжелую тачку с камнем, с трудом удерживая равновесие с помощью костылей. Пот катился по лицу и спине, но Соломон двигался вперед – и улыбался. Он видел перед собой дивный цветущий сад, мысленно разговаривал с Ханной, а она улыбалась ему из глухого далека и махала рукой, словно старалась приблизить день встречи.

И впрямь, они скоро встретились – и, как и в первый день знакомства, случайно. Это произошло первым победным летом. Война уже закончилась, но где-то в мире еще громыхали последние отголоски канонад, черный круг приемника издавал победные реляции баритоном Левитана, а по улицам города медленно ползли колонны пленных. Однажды по городу разнесся слух: дескать, у кинотеатра «Гигант» будут казнить поверженных немцев. Соломон не поверил слухам, но город бурлил и полнился страшными домыслами, люди шепотом рассказывали про помост с виселицами, выстроенный прямо у здания кинотеатра. Тогда Соломон решился съездить на предполагаемое место казни. Дребезжащий трамвай тихо плелся через весь город.

Проехав всю Лиговку, на площади Восстания он решил выйти из трамвая, чтобы пересесть на другой, но путь ему перерезала огромная толпа пленных. Он хотел выбраться из случайной западни дворами, но что-то удержало его, что-то непонятное и странное. Соломон обернулся, ему показалось, что кто-то рассматривает его затылок, но нет, люди стоят и молча смотрят на движущуюся огромную гусеницу. Соломон посмотрел наверх, и там все нормально: улыбчивое солнце, небо синее, кое-где облака, кудрявые и с завитушками. Мир улыбался Соломону, и он улыбнулся ему в ответ. Именно эту улыбку Соломона почувствовала Ханна, стоя на парапете тротуара на противоположной стороне проспекта. Толпа пленных немцев медленно брела по главной магистрали города. Соломон остановился, чтобы пропустить шеренгу, он смотрел на движущуюся колонну, но это было нечто иное, нежели обывательское любопытство. Соломон не винил этих людей за свои беды. Это из-за них он лишился семьи и ноги, но никто не сможет отнять у него Ханну, пока он жив. Люди часто не ведают, что творят. Разве можно их за это винить? Так думал Соломон, не подозревая, что рядом через улицу стоит его Ханна. Они чувствовали друг друга всегда, во время долгой разлуки они почти не расставались, оба знали, что они живы и здоровы, что на ногах, и что их любовь не умерла. Так могут чувствовать друг друга люди, способные любить. Кто не испытал любви, тот никогда не поверит, как муж с женой, насильно разлученные еще в начале финской войны, умудрились найти друг друга в огромной толпе. Наверное, по запаху.

Ханна смотрела на бредущих людей в странных головных уборах с козырьками и не понимала, кто эти люди, зачем они идут и куда, откуда пришли, и почему она стоит и смотрит на них, но никого не видит? И вдруг ей почудилась мучительная улыбка Соломона. Так улыбаются люди, изнемогающие под бременем нечеловеческой боли. Никогда раньше она не видела на его лице подобной улыбки. Она угадала и узнала его в толпе. Соломон и Ханна стояли по разные стороны проспекта – и оба ощущали притяжение, их тянуло друг к другу, словно магнитом. Она бросилась в толпу пленных. Ее останавливали, кричали на нее, конвоиры пытались скрутить ей руки, но она пробивалась сквозь густую человеческую стену, чтобы выбраться на другую сторону проспекта. Соломон увидел Ханну первым, а она почувствовала его присутствие. Они соприкоснулись взглядами и застыли, не веря, что видят друг друга. Стоило лишь протянуть руки, чтобы обняться, но они стояли и не двигались. А жизнь продолжалась. Позади уныло тянулась скорбная процессия. Жители города молча разглядывали пленных. В их глазах не было ненависти. Никто не бросал камни в поверженных солдат. Люди рассматривали бывших врагов, как животных в зоопарке. Молча и с любопытством. Соломон тоже молчал. Он внимательно смотрел на Ханну. Она не изменилась. Такая же молодая и свежая, словно они не расставались все эти страшные годы. Они не подошли друг к другу, пока колонна оборванных людей вместе с конвоирами не растаяла в жарком городском воздухе. Толпа разошлась. Город сразу опустел. На проспекте остались двое. Они были одни в городе. Больше никого. Только Соломон и Ханна. Люди попрятались от солнца в домах: слишком жаркий день, ни тенечка, ни ветерка. Соломон все смотрел на жену и боялся подойти к ней, вдруг она ему снится? Первой заговорила Ханна: «Соломон, это я!». И он бросился к ней, прихватывая костылем пустую культю, Соломон не хотел выглядеть перед женой жалким инвалидом.