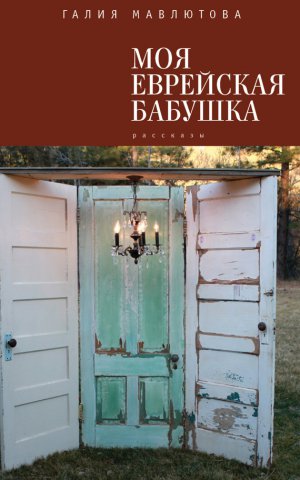

Моя еврейская бабушка (сборник) Мавлютова Галия

© Г.С. Мавлютова, 2015

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2015

Моя еврейская бабушка

А был ли мальчик то?

Эту историю мне рассказал один военспец, а ему в свою очередь поведал ее такой же военный специалист из Приморского края. Есть там небольшой городок, в котором однажды случилось изнасилование. Органы отреагировали незамедлительно, и, создав оперативно-следственную бригаду, всем скопом бросились искать мерзавца. Раньше изнасилование считалось тяжким преступлением, поэтому над раскрытием преступления работала вся милиция, кучно бегали по чердакам и подвалам, так же кучно сидели в засадах, караулили у подъездов. Любое преступление можно раскрыть, если по нему будет работать сотрудники всех служб и подразделений в одной, так сказать, упряжке. В оперативно-следственную бригаду входили следователь прокуратуры, оперативники, кинолог, участковые инспекторы, стажеры и отряд из местных активистов, что вроде добровольной народной дружины. Сотрудники бригады прочесывали квартал за кварталом, пока одна из вездесущих старушек не подсказала, что насильник прячется где-то совсем рядом.

Оперативники поспешили в указанный двор и увидели потрясающее зрелище! На земле полусидела, полулежала женщина-следователь в беспомощном состоянии. Пока бригада носилась по кварталу, преступник выскочил из кустов, быстренько изнасиловал следовательницу – и был таков!

Вид у юной следовательницы был довольно помятый и потрепанный, и к тому же несчастный. Оперативники бросились приводить в порядок обиженную женщину, оказав ей первую помощь и быстренько записав показания, они затем препроводили ее в больницу.

К сожалению, я забыла спросить военспеца, что же случилось потом – нашли преступника или нет? Прошло много лет, а я все думаю, а где насильник-то? Насильник-то где?

Санкт-Петербург, Россия, 2002 год

Живая мишень

Давно это было, лет пятнадцать назад. Много это или мало? Один господь знает. Вообще-то, пятнадцать лет – целая жизнь, эпоха, так сказать. За такой промежуток многое может измениться – строй, страна, нация. Только человек не меняется, он по-прежнему остается слабым и одиноким. В душе, разумеется…

В то время я работала в уголовном розыске простым оперативником в звании капитана милиции. Женщин в те годы в эту суровую службу не принимали и правильно делали, кстати. В связи с этим никаких послаблений по службе мне не полагалось, приходилось вкалывать в три раза больше, чем мужчинам-оперативникам. Я пробовала наравне с ними – не вышло, поэтому вынуждена была работать лучше, чем мужчины. Из-за этого моя жизнь напоминала вечные гонки, я все боялась куда-то не успеть, опоздать, куда-то торопилась, вид у меня был, как у взмыленной лошади. Если бы знать, что когда-нибудь настанет момент, и я все-таки обгоню жизнь, вероятно, не торопилась бы так, рискуя подчас не только своей, но и чужими жизнями.

Мой тайный осведомитель, надежный и верный, как маяк «Толбухин», как-то уведомил меня по телефону, что в одной из квартир в Московском районе находится преступник, несколько лет числившийся во всесоюзном розыске. Информация была достаточно ценной, осведомитель – проверенный, и я вышла в коридор, надеясь уговорить своего напарника «съездить в адресок». Напарник у меня был хороший, тоже проверенный, сейчас он работает то ли депутатом Сейма, то ли полицейским аж в самой Финляндии.

– Валера, выручи меня… – Я жалобно заныла, не забывая при этом жеманно хлопать глазками. В нашем деле отлично помогает.

– Сергевна, а чо надо? – поинтересовался Валера, озабоченный какими-то своими тревогами. Наивный, он даже не догадывался, на какую авантюру я его подбиваю.

– Да, подстраховать меня нужно «в адресе». Там прячется один мордоворот, он в розыске еще со времен царя Гороха. Сам понимаешь, квартал заканчивается, мне показатели нужны. А тут такая пруха пошла! Сидит в квартире, один, в депрессии, к тому же числится в розыске. Бери – не хочу! Сам в руки просится, поехали со мной, а?

Я встала на цыпочки, чтобы Валера увидел мольбу в моих глазах. Сработало!

– Сергевна, бандитов никогда мало не бывает! – наставительно произнес Валера, и мы помчались в Московский район.

С нами был водитель, кажется, его звали Сашей, молодой и шустрый паренек лет двадцати. Мы довольно быстро нашли нужный дом, подъезд, квартиру. Дом сталинской постройки, двери тогда еще умели делать, и даже доски со стройки не воровали. Я потрогала дверь: ничего такая дверь, явно дубовая, и нежно приникла к ней ухом, а там тишина, гробовая тишина!

– Сергевна, звони! – приказал Валера, нервно перебирая ногами, он явно куда-то спешил. – А то мы с женой едем за холодильником. Понимаешь, очередь подошла. Три года стояли, тесть-ветеран на очередь имеет право.

– Повезло-оо тебе с тестем-ветераном, – заныла я, – а мои родители давно умерли, хотя тоже были ветераны. Мне теперь что – без холодильника пропадать?

– Пропадай на здоровье, а у нас уже третий, – не преминул похвастать тестевыми достижениями напарник. – Звони, а то опоздаю за холодильником!

Я в сердцах утопила кнопку звонка. Упоминание о холодильнике окончательно испортило настроение, поэтому я давила кнопку, как таракана, заодно наслаждаясь оглушительной музыкой, там, за дубовой дверью.

Кроме оглушительной авангардной музыки из-за двери не доносилось никаких признаков жизни. Мы молчали, в такой момент лучше всем молчать, концентрация сил и нервов, так сказать. Даже шептаться нельзя, ни в коем случае, все монологи и диалоги ведутся путем эксплуатации органов зрения. В самый разгар дикой симфонии дверь неожиданно распахнулась, меня схватили и втащили в квартиру. За спиной раздался гулкий удар.

«Дверь захлопнулась», – запоздало догадалась я.

Через несколько мгновений я потрясла головой и пришла в себя. Мне удалось – с трудом – устоять на ногах, но то, что я увидела перед собой едва вновь не повлекло потерю самообладания и устойчивости. А увидела я вот что.

Передо мной стояли шестеро молодцев, этакие бравые ребята лет под тридцать, бритые, одетые в черные рубашки и черные джинсы. Кстати, в те времена эта униформа еще не имела хождения в бандитских кругах. Мода на «черное» пришла значительно позднее, черти бы ее побрали! От неожиданности и от большого количества бритых голов я несколько опешила и впала в ступор. Впрочем, ступор был каким-то диффузным, дело в том, что перед моим носом торчал ствол пистолета, и я умудрилась разглядеть блеск ствола. «А из пистолета не стреляли еще. Ствол чистый, как намытый!» Я подавила безнадежный вздох. Непристреляный пистолет не числится в милицейских учетах. Если они меня убьют, их не найдут никогда. Положение было паршивое. Выходной день, Валера на лестнице, я – в квартире под стволом пистолета. Ощущений никаких, кроме острого желания стать маленькой мышкой и юркнуть куда-нибудь в дырочку на полу или вообще дематериализоваться. Или сделать шаг в сторону, упасть, в конце концов, на пол, но ни того, ни другого, ни третьего сделать было невозможно. Когда мне рассказывают страшилки из области экстремальных ситуаций, и, брызжа набегающей слюной говорят, что, мол, вся жизнь, начиная от рождения промелькнула перед глазами. Я не верю! И вы не верьте! Не может вся жизнь промелькнуть в один миг! Это выдумки воспаленного воображения…

Я смотрела вглубь вычищенного до блеска ствола. «Где же бандиты взяли машинное масло для чистки пистолета»? Других мыслей у меня почему-то не было. Помню еще, что я довольно уныло переминалась с ноги на ногу, словно старалась освободиться от неприятного круглого оружейного глаза. Впервые я видела Макарова с той, с вражеской стороны, и потому милый и безобидный, почти родной пистолет превратился в смертельного врага. «Интересно бы знать, у Валеры есть оружие? Вряд ли, он же за холодильником собрался».

Я вновь подавила вздох и поглядела на парня, целившегося прямо мне в лоб, тут же поняла, что допускаю ошибку, медленно поползла взглядом по щеке парня и уставилась в простенок. В глазах парня было безумие, то самое безумие, заставляющее выстрелить в стоящего перед тобой. Тепло тела, передающееся через палец, плавно перетекающее в жесткий металл, трансформируется в спонтанное желание нажать на спусковой крючок. Ощущение силы, (ведь в руках смертоносное оружие, ты сильный и недосягаемый), заставляет убивать себе подобного, слабого и беззащитного. «Ружье должно выстрелить!» Вспомнилась сакраментальная фраза, произнесенная когда-то великим русским интеллигентом. И тогда я шагнула вперед и властно взялась за ствол. Пистолет не дрогнул.

– Сейчас от тебя живого места не останется, м…к!

Бранное слово произнесла смачно и со вкусом, словно со сцены БДТ.

Сквозь пелену эмоций я почувствовала, как ствол плавно поплыл вниз. Я сняла руку с пистолета и шагнула сквозь молодецкий ряд на кухню. Почему-то меня больше не волновало безумие в глазах бандита, его пистолет, смазанный машинным маслом ствол и прочие мелочи. Я увидела на кухонном столе целый ковшик с «марцефалем». Это такая наркотическая жидкость, горячо любимая когда-то питерскими наркоманами, она производилась ручным способом посредством перегонки из лекарства от кашля «солутан». Сначала из «солутана» получался эфедрин, а уже после эфедрон, тот самый знаменитый «джеф». Его потребляли для придания эмоциям наибольшей страстности, «марцефаль» придавал остроты в момент сексуальных утех. Ковшик на столе был девственно не тронут, бандиты еще не приступили к дегустации. Звонок в дверь вспугнул их. Авангардная музыка дверного звонка моего собственного сочинения помешала.

Я прижала ковшик к груди, как нечто бесценное и хрупкое, и вернулась в коридор; медленно, боясь расплескать содержимое посудинки, прошла мимо изумленных бандитов к дубовой двери и открыла защелку. Валера был не один, к нему на подмогу прибежал снизу водитель. Увидев меня, они с криками «банзай», «стоять», «милиция», «гады», ворвались в квартиру. Я успела прижаться к стене, опять-таки, боясь расплескать бесценное содержимое. Не знаю, как сейчас, но тогда для возбуждения уголовного дела требовался лишь крохотный миллилитр эфедрона, а в моем ковшике его было больше литра. Это была крупная удача, изъятие наркотических средств в крупных размерах. Валера и Саша успешно разделались с моими обидчиками, они надели наручники на бандитов, вышибли из рук «безумного» пистолет, положили всех на пол, а я в это время все прижимала к груди оловянный ковшик. Очнулась я от шепота Валеры:

– Сергевна, отдай ковшик-то, понятые пришли.

И мне пришлось расстаться с драгоценной ношей.

Валера и Саша скрыли от руководства детали задержания, посчитав их издержками профессии. Да и руководство особо не придиралось, ведь победителей не судят, но, тем не менее, слухи о моих способностях разошлись в определенных кругах. Среди преступников и милиционеров за мной навечно закрепилась репутация рискового оперативника и бесшабашного мента.

Смотрю сквозь эти пятнадцать лет, как в увеличительное стекло, и все размышляю, а что же было – мистика, наваждение, простое везение? Нас всего трое, а бандитов шестеро, они могли застрелить меня, ударить по голове, разлить «марцефаль» в конце концов. Да мало ли что могли сделать бандиты с хрупкой женщиной в кожаной курточке? Вспоминается ликование моих коллег по факту нашей победы и состояние шока, не оставляющее меня в течение целой недели. А потом жизнь и служба закрутили, завертели, закружили меня, и я забыла об этом случае. Работа сыщика, так или иначе, связана с мистикой. Иногда она может проявиться и в таком необычном виде…

Санкт-Петербург, Россия, май 2002 года

Мальцевский рынок

Однажды в нашей стране началась активная борьба с организованной преступностью. Преступность была всегда, но бороться с ней начали, когда создали специальное подразделение для борьбы с этим злом.

В то время я работала в уголовном розыске с мелкой уголовной сволочью, и организованная преступность меня ни с какой стороны не волновала. Зарплату я получала вовремя, за каждую задержанную группу уголовных элементов мне давали премию, работала сутки напролет, и как говаривали районные прокуроры, «мела воров, как дворник». Ходила, точнее, бегала по городу вся взмыленная, глаза, обведенные синими кругами, проваливались куда-то глубоко за скулы, от усталости боль подкатывала в виски и доводила почти до обморочного состояния. Мне приходилось скрывать усталость, накопившуюся во мне за долгие годы, чтобы не уволили, и я активно продолжала пополнять следственный изолятор под мистическим названием «Кресты» той самой уголовной сволочью.

Как-то вызвал меня генерал и в доверительной форме объяснил, что вынужден направить на ответственный участок работы. Я должна участвовать в важной операции, а проинструктируют меня на месте действия. Все держалось в строгом секрете, до начала операции оставалось немногим больше четверти часа…

Я села в промерзший автобус, и он куда-то покатил, весело подмигивая фарами и мигалками, затем остановился возле Мальцевского рынка, и мне приказали идти в кабинет директора. Мне досталось довольно щекотливое поручение – обыскать директора рынка. В тесном кабинетике, почти каморке, я приступила к производству следственных действий. Директором оказалась приветливая миловидная женщина, приятно пахнущая, хорошо и добротно одетая в дорогостоящие по тем временам вещи. Понятые покорно встали по бокам двери, и я приступила к исполнению служебных обязанностей.

Во-первых, я вежливо предложила женщине добровольно выдать валюту, оружие, ценности, имеющиеся при ней, а сама тем временем осматривала крокодилово-кожаную сумочку дамы. В сумочке лежала фотография пуделя с огромными грустными и печальными глазами. Пес выглядел таким же ухоженным и изящным, как и его хозяйка, казалось, что он тоже надушен хозяйкиными духами, по крайней мере фотография приятно пахла. Я поняла, что пудель – самое любимое существо на свете у этой женщины, не дай бог, что случится с псом, хозяйку хватит апоплексический удар. Пришлось напомнить еще раз о запрещенных предметах. В ответ молчание. Понятые покорно застыли у дверей. Я посмотрела женщине в глаза, они молили о пощаде и сострадании. Пронзительная жалость охватила меня, и я, поморщившись, не стала обыскивать женщину, ограничившись одной сумочкой. Женщина несказанно обрадовалась, поправила одежду, поглядела в зеркало и вдруг потеряла ко мне всяческий интерес. Вошедший оперативник спросил меня:

– Ну, что, нашла?

Я отрицательно помотала головой.

– Ничего нет, сумка пустая, в карманах пусто.

А потом началось главное. Началось ровно через девять минут. Теперь я знаю, что такое позор, причем настоящий, такое переживают редко. Вошедший оперативник включил фосфоресцирующую лампу, и я с ужасом увидела, что юбка, джемпер, сумка, даже волосы женщины и весь кабинетик светятся дивными лучами, особенно угол кабинета, куда директор рынка сбросила деньги. Даже на мне остались следы вещества. Это была взятка, причем, в крупных размерах, деньги заранее пометили специальным средством. Пока я любовалась фотографией пуделя с печальными глазами, директор рынка сбросила деньги, абсолютно не смущаясь присутствием сотрудника милиции в моем лице и двух понятых, тупо стоявших у двери.

Следы фиолетовых лучей красиво протянулись по низу юбки, длинными плетями протягиваясь в угол, где и красовались пачки денег, перетянутые аптечными резинками. Молча, чуть не плача, я принялась оформлять изъятие денег в крупных размерах, это была ежедневная дань от торговцев за место на рынке. Огромные деньги – как в те, так и в нынешние времена. Деньги не пахли, но светились и так красиво лежали в углу.

Мне стало стыдно. Так стыдно мне никогда не было. Я ощущала себя предателем системы. Я еще долго помнила это отвратительное ощущение, и долго корила себя, зачем поверила женщине? До сих пор мне грезится честный взгляд печальных глаз беззащитной женщины, он смотрит на меня из прошлого с немым укором.

Прошли годы. Иногда я бываю на приемах, и, видя ослепительных нарядных женщин, всегда вспоминаю ту, с Мальцевского рынка, с честным взглядом серых печальных глаз и фотографией пуделя в сумочке.

Санкт-Петербург, Россия, 2002 год

Ошибка природы

Иногда в прошлом можно спрятаться, иногда в него можно окунуться, как в прорубь. Ох уж, эти далекие восьмидесятые, кажется, что все было только вчера. Кому-то эти годы покажутся далекими, прошловековыми, мне же они видятся близкими и родными, ведь это были годы моей боевой молодости. В то время я работала детским инспектором в одном из центральных районов города Ленинграда.

Службу детских инспекторов создали в тридцать пятом году для работы с детьми, насильно лишенными родителей – политических заключенных, являвшихся «врагами народа». И таких детей нужно было определять в детские приемники-распределители, в детские дома и приюты. И не просто определять, а так «устроить» ребенка, чтобы он навеки забыл своих родителей, свою фамилию, имя и отчество, и даже собственный день рождения. Постепенно профессия прижилась, и, утратив политическое предназначение, стала принадлежностью правоохранительной системы со всеми вытекающими отсюда последствиями, а в восьмидесятые детский инспектор плавно трансформировался в инспектора по делам несовершеннолетних, словно кроме несовершеннолетних не существовало малолетних, грудных и других обездоленных детей. Дети ведь тоже могут являться потерпевшими, и защитить их гораздо сложнее, и судьба их трагичнее, чем у любого взрослого, будь то преступник или жертва преступления.

Много детских судеб прошло через мои руки и сердце в те годы, и каждому я старалась помочь, безжалостно расходуя собственные силы, время и здоровье. Судьба любого подростка становилась моей собственной болью, и я без всяких раздумий растрачивала себя, чтобы помочь обрести равновесие случайно оступившемуся ребенку. Случалось много казусов и курьезов, без которых никак было не обойтись в работе, тем более с детьми!

Однажды в мое дежурство постовые милиционеры доставили в детскую комнату правонарушителя. Правонарушение было довольно странным: подросток в Гостином дворе в отделе игрушек раздевал кукол. Никогда я не слышала о подобном правонарушении – ни до этого случая, ни после.

Что это: кража, хулиганство – или то и другое вместе? Я с любопытством разглядывала безумно красивого мальчика лет двенадцати и молчала, не зная, что сказать. Ни на хулигана, ни на вора мальчик не похож, скорее – на дорогую и редкую игрушку. После долгой беседы с ним мне стало ясно, что мальчишка не вор, и не хулиган. Правонарушение имело неясную природу своего происхождения. Картина не прояснилась и после того, как явился отец мальчика, оплывший и грузный прапорщик. Физиономия у него была круглая, румяная, вызывающе лупеточная, такая могла принадлежать только женщине. Глядя на грузную фигуру прапорщика, можно было представить его пышной и румяной бабой, бойкой и вздорной…

Почувствовав во мне заинтересованную сторону, посетитель стал изливать свою боль плачущим голосом.

– С малых лет любит переодеваться в девчоночьи платья. Таскает у двоюродной сестры, тайком переодевается, и никакими силами не снять с него платье.

– Когда это случилось в первый раз? – осторожно поинтересовалась я.

Мне казалось, что я касаюсь тонкой материи чувств, случайно вмешиваясь в недоработку самой природы. Почти что трогаю руками тайны мирозданья! Ничего не поделаешь, даже Всевышний имеет право на ошибку.

– В два года! – воскликнул прапорщик и всплеснул при этом руками. Получилось совсем по-бабьи…

– А сколько раз он надевал платья? – Я по-прежнему была осмотрительна.

– Да так все время и напяливает! – Прапорщик обреченно махнул рукой и облокотился на мой стол.

Мы с грустью посмотрели на мальчика. Женя, так звали красавчика, смотрел в окно, и желания разговаривать с нами у него не наблюдалось.

– И что нам делать? – обратилась я к несчастному папаше. – Продавцы Гостиного двора жаждут крови. Им ответ надо давать. Ну, в смысле, что я предприняла по отношению к вашему сыну, какие меры воспитательного воздействия… – терпеливо объясняла я.

– Да какие там меры, он же – ошибка природы, – вздохнул отец. – Может, убить его?

– Убивать не надо! – испугалась я. – Мы его перевоспитаем. С вашей помощью, конечно. И ваш сын нам поможет. Женя, ты согласен перевоспитываться?

Паренек злобно взглянул на меня, и от его взгляда меня передернуло. Слишком взрослый взгляд оказался у этого красивца. Я помрачнела и, собрав волю в кулак, произнесла «железным» голосом:

– Женя, если ты не согласишься на мое предложение, мне придется оформить твое правонарушение, как кражу. И до конца своих дней ты останешься вором. Судьба твоя пойдет наперекосяк. Согласен?

– Нет! – словно передразнивая меня, произнес «железным» голосом Женя.

– Значит, будем перевоспитываться! – обрадовалась я. – Будешь приходить ко мне на беседы раз в месяц. Или я сама тебя буду вызывать. Одного, без родителей. Согласен?

– Согласен. – Тяжелый вздох.

Я проводила их до дверей, мысленно желая мальчику и его отцу обрести равновесие в этом шатающемся мире. А затем в суете милицейских будней забыла про паренька со странными привычками.

Прошло два года. Как-то меня вызвали по рации в дежурную часть, нарушив мои личные планы, я только собралась улизнуть с работы пораньше. Не вышло! Мысленно чертыхнувшись, я помчалась в дежурку. Еще у двери меня оглушил хохот: смеялись все, постовые, дежурные и даже их помощники.

– Что у вас здесь? – разгневалась я. – Цирк приехал?

– Какой цирк, Сергеевна, тут нам подростка доставили.

– И что, в первый раз подростка видите?

Больше всего на свете мне хотелось домой. Разбираться в происходящем не было никакого желания.

– Да нет, не в первый, – Дежурный наконец прервал хохот. – Этот дикий какой-то. Он в баню подглядывал.

– И что? От женской бани их доставляют ежесуточно, а мне потом всех на учет ставить. Что тут смешного?

– Да он в мужскую баню подглядывал!

– Не может быть… – прошептала я, догадавшись, с кем опять меня свела судьба.

Весной и осенью детские инспекторы стонут от лавины подростков, подсматривающих в женские бани. Эти ранние пташки облепляют запотевшие окна питерских женских бань и торчат часами, разглядывая в расплывающемся тумане обнаженные женские тела. Но на сей раз случилось что-то из ряда вон выходящее. Не бывало такого случая, чтобы подросток подглядывал в мужскую баню! Да и что там может быть интересного?

Я прошла вглубь дежурной части и увидела съежившегося от страха Женю. Он подрос, вытянулся в длину и стал еще красивее, чем был два года назад. После знаменательного инцидента в Гостином дворе в течение года я проводила с ним душеспасительные беседы, а затем решив, что с мальчиком ничего подобного больше случиться не может, с профилактического учета его сняла. Почти что медаль вручила.

– Женя, ты зачем подглядывал в мужскую баню?

Дурацкий вопрос, тем более, что ответ я знала.

И снова начались душеспасительные разговоры. День за днем целых два года я наставляла на путь истинный малолетнего любителя голых мужских тел. Я потратила на него уйму времени, эмоций, нервов. Особенно я не щадила времени – тратила часы, дни, недели… Мне было жаль красивого мальчика. Красота у него была редкая, невиданная и в природе не часто встречающаяся. Дивные ресницы, густые, как опахала. Поражал взгляд синих бездонных глаз, которые напоминали море перед бурей, когда все еще тихо, но уже где-то в глубине зарождается шторм, и уже ощутимо дыхание тревоги.

Все в пареньке было красивым и изящным: губы правильной формы, в меру алые, трепетные, нежный румянец на щеках – кожа тонкая и просвечивает, будто кровь, пульсирующая внутри Жени сияет изнутри фосфоресцирующим светом, освещая его лицо, томное и надменное.

Сейчас я понимаю, что мой подопечный уже тогда осознавал свою красоту, и от этого осознания презирал все человечество в целом. В том числе и меня! Меня, кстати, он презирал больше всех. В конце концов, он надоел мне хуже горькой редьки. Его красота раздражала меня. Его презрение забавляло.

– Короче, Женя, если тебя доставят еще раз от бани, – сказала я однажды своим знаменитым металлическим голосом, – жди от меня гадости. Не прощу! Тебе нравится, что над тобой смеются одноклассники? Нет, тебе это не нравится. Поэтому, если хотя бы еще раз ты переоденешься в девчоночье платье, или будешь торчать у мужской бани, я опозорю тебя на всю округу. Давай заключим сделку: ты выполняешь мои условия, а я, в свою очередь, оберегаю твою неприкосновенность. От родителей, от одноклассников, и от всех остальных, разумеется!

Я попыталась убедить Женю, что его красота не принадлежит ему лично. Этот редкий дар природы он обязан передать его по наследству своему сыну. Мне казалось, именно этот довод возымел свое воспитательное воздействие на красивого мальчика. Он выполнил все мои условия, и я сняла Женю с учета, как водится у идеалистов, снова «с исправлением!». И я снова потеряла его из виду.

Прошло еще несколько лет, заканчивались бурные восьмидесятые годы, приближались лихие девяностые. В стране кипела перестроечная работа! Уже появились в продаже первые порнографические журналы, в видеосалонах крутили эротические фильмы. Словно кто-то запустил пробный шар: скушает ли советское население лакомый кусок сладкой отравы и проглотит или осудит искусителей нравственности. «Все еще только начиналось» – как любит сообщать нам с телеэкрана одна не очень талантливая певица.

Однажды я мчалась по летнему и душному городу по каким-то срочным делам. Муторно находиться летом в городе, все время хочется срочно отбыть на природу, чтобы понежиться на солнышке, повялить на траве косточки. Мимо меня прошли двое. Я встрепенулась и убавила шаг. Оглянулась. А могла бы спокойно пройти мимо!

Да, это был мой недоперевоспитанный красавчик. Боже, каким она стал красивым! Его красота ослепляла. Самые известные внешности мира не могут сравниться со столь редкой красотой. Ален Делон, Жан Марэ, Жерар Филипп… куда им всем до моего бывшего подопечного!

Женя и его спутник тоже оглянулись и тупо уставились на меня. Очевидно, Женя посвятил своего друга в тайны своей прошлой жизни. Это был мужчина лет тридцати, невысокого роста, надменный и красивый, но не той редкой красотой, что у Жени, а несколько по-иному. Так бывают красивы многие надменные мужчины, презирающие всем своим нутром женскую половину человечества – да и все человечество в целом.

Мы стояли и смотрели друг на друга. Пустая улица. Я – несколько растерянная от встречи, ошеломленная. Они – уверенные в себе и надменные, весьма основательно стоящие на этой шатающейся земле. То, что они давние любовники, не было никаких сомнений.

Ему слегка за тридцать, Жене уже восемнадцать – какая красивая разница. Да и пара они красивая. Вот тебе и ошибка природы. Ради чего, собственно говоря, я так убивалась? Видимо, судьба у него такая.

Я уныло поплелась по душному и пыльному городу, забыв о своих срочных делах.

Санкт-Петербург, Россия, 2002 год

Утраченные иллюзии

В 1987 году я работала детским инспектором в одном из районов Ленинграда. Уже пять лет я носилась по территории района, изо всех моих слабых сил пытаясь искоренить навеки детскую преступность и безнадзорность. Повидала за это время много, пролила немало слез, видя бесчисленное количество обездоленных и беззащитных детей. Особенно запомнился случай, когда мне пришлось выехать на место происшествия в одну из многонаселенных коммунальных квартир. Соседи позвонили в милицию через двое суток, изнемогая от детского плача.

В комнате был закрыт двухлетний ребенок. Жестокосердые соседи терпели его скулеж до тех пор, пока ребенок не начал выть, тогда они позвонили в местное отделение милиции. Я прошла к комнате и услышала предсмертный хрип. Вместе с сержантом мы выбили дверь, у порога лежало неподвижное тельце.

Я наклонилась к крохотному существу. Все силы ребенка ушли на плач и мольбы о помощи. Он был весь измазан калом и мочой. Над плинтусами повисли клочки обоев – ребенок пытался их есть. Когда я наклонилась к нему, малыш рванулся вверх и крепко обхватил мою шею руками. По форменной рубашке и юбке потекли струи мочи и кала. Так и вышла я из страшной комнаты с ребенком на шее. Только в дежурной части смогли оторвать его от меня. Трудились сразу четверо: врач «скорой помощи», медсестра, дежурный отделения и сержант. Они с трудом справились, видимо, я стала для ребенка спасителем, интуитивно он не хотел отрываться от своего избавителя. И вложил в свои крохотные ручонки волчью хватку…

Много детского горя пришлось мне увидеть за пять лет службы на поприще детской преступности и безнадзорности. В моей душе укоренилась уверенность, что я спасаю детей от настоящей беды, от родителей-пьяниц, от нищеты, от одиночества, от вселенского непонимания. Я твердо знала, что дети – беспомощные существа, и я обязана защищать их права на нормальную человеческую жизнь. Эта мысль помогала мне работать и ощущать себя полезным человеком в обществе. Дети, в свою очередь, чувствовали мою искренность и доверяли мне свои беды и горести.

Но вскоре в моем правильном мироощущении появилась большая трещина. Однажды на прием в детскую комнату пришла старушка с семилетней внучкой. Старушка долго сморкалась в скомканный платочек, прятала от меня глаза, жевала губами, мыча что-то нечленораздельное. Внучка сидела рядом с бабушкой. Симпатичная девочка смотрела на меня честными голубыми глазами в ожидании развязки. Невинный ангелочек!

– Бабушка, – не выдержала я, – ну, говорите уже, что у вас стряслось? Говорите прямо, не стесняйтесь, мне можно все рассказывать, как доктору, даже самое сокровенное. Только честно!

– Голубушка… – Старушка перестала стесняться, но сбилась и молча кивнула в сторону внучки.

– Детка, расскажи мне, что у тебя случилось? – Я обратилась к девочке-ангелу.

И та рассказала, как она живет, что ее волнует, чем она интересуется. На протяжении двух лет ее систематически насилует отчим – «лицо кавказской национальности». И все бы ничего, но девочка сообщила мне такие подробности, что я округлила глаза до самых невероятных размеров, а затем, схватив старушку вместе с девочкой подмышку, со всех ног помчалась к начальнику отделения.

Начальником в то время был человек, несомненно, суровый, повидавший на своем милицейском веку небывалые события и потому относившийся к жизни весьма философски, но когда я появилась перед ним вместе с бабушкой и девочкой и, путаясь в словах, попыталась пересказать их историю, начальник побледнел и рявкнул:

– Срочно в судебно-медицинскую экспертизу! Срочно! Бери машину и мчись на Седова. А я вызову следователя прокуратуры. В машине возьмешь у девочки объяснение.

– В машине не получится, – робко заметила я, – тут вон сколько писать надо. Целая поэма получится.

– Тогда срочно бери объяснение с девочки, машина будет ждать. И бегом гони на экспертизу. А я пока в адрес оперов пошлю, пусть в засаде посидят, чтобы отчим никуда не смылся.

Я переписала живописный рассказ девочки аккуратным почерком, стараясь не перепутать подробности насилия и систематического сожительства, стараясь не вникать в интимные подробности половых актов, ужасаясь про себя, как это могло случиться. В то время мне было уже тридцать, но о подобных сексуальных откровениях я никогда не слышала, и нигде о них не читала, в кино не видела и даже не предполагала, что такое бывает на этом свете. Бабушка стыдливо отворачивалась, и все просилась выйти на улицу, но опрашивать ребенка разрешается только в присутствии родителей или других родственников. Пришлось прикрикнуть на старушку, чтобы она не мешала процессу расследования.

Чувства справедливого негодования за надругательство над ребенком переполняли меня. Рука затекла, ручка выплясывала в уставших пальцах. Глаза девочки блестели, щеки разрумянились, она как бы заново переживала произошедшее с ней.

Исписав пять страниц мелким почерком с обеих сторон, я усадила ребенка и бабушку в дежурный «уазик», и мы помчались на улицу Седова. Я заставила водителя включить «мигалку». Встречные машины послушно уступали нам дорогу.

Меня подгоняло чувство неправедно попранной справедливости. Я стремительно влетела в кабинет дежурного гинеколога и довольно эмоционально посвятила его в подробности происшедшего. Врач, сорокалетний мужчина, немногословный и сдержанный, мельком глянул в страницы объяснения, пробежал их глазами и нахмурился. «Наверное, у него дочери есть, – подумала я, – только отец, любящий своих родных дочерей может так искренне отнестись к беде, случившейся с чужой девочкой. Да и кто может спокойно относиться к надругательству над ребенком?»

Доктор начал осмотр. Я отвернулась к окну, стараясь абстрагироваться от ситуации. Не люблю я, знаете ли, всякие такие процедуры и манипуляции, вроде медицинских осмотров врачом-гинекологом. Особенно, если при мне осматривают маленькую девочку. Слишком у меня чувствительное сердце.

– Подойдите, пожалуйста. – Голос доктора показался мне подозрительным, лишенным всякого сострадания.

– Зачем? – пожала я плечами. – Я все равно ничего не понимаю в этом. Я нарисовала рукой овал, символизирующий пространство кабинета вместе с «курульным» креслом.

– Подойдите и посмотрите! – жестким тоном приказал доктор.

Я подчинилась и подошла, брезгливо сжимая губы. Ох, избави бог от подобных зрелищ.

– Вот, посмотрите, пожалуйста. – В голосе доктора звучало больше иронии, нежели сострадания. – Организм девочки все в полной сохранности. Гинекологически она сохранна.

– Не может быть!

Я потрясла пятью исписанными мелким и аккуратным почерком, страницами перед ироническим взором доктора.

– Я, пожалуй, приглашу своих коллег. Мы осмотрим девочку.

Он куда-то вышел и вернулся с тремя коллегами в белых халатах – мужчина и две женщины, все люди серьезные, годами составлявшие и подписывавшие серьезные экспертные заключения, осмотревшие на своем веку не одну жертву сексуального преступления… Сотни, тысячи жертв…

Я опять отвернулась к окну. Обманули, обвели, так сказать, вокруг пальца. Меня, тридцатилетнюю женщину, милиционера с пятилетним стажем обдурила маленькая семилетняя девочка!

Я вспомнила, что в засаде на отчима девочки сидят на лютой жаре опера, и решила действовать решительно:

– Вы подтверждаете заключение доктора? – спросила я членов комиссии.

– Да, – дружно кивнули они и стали объясняться со мной исключительно медицинскими терминами.

– …Да я ничего не понимаю, что вы мне говорите! – взмолилась я. – Можно объяснить по-человечески?

– Девственная плева не нарушена, с девочкой не никогда совершался половой акт.

– Никогда?

– Никогда!

– Но откуда вот это? – Я потрясла бумагами. – Вы понимаете, что она мне наговорила на тяжкий состав преступления для своего отчима. Расстрельная статья!

Члены комиссии удалились от греха подальше, а мягкосердечный доктор долго объяснял мне, почему у девочки возникли галлюцинации.

– …Но она не могла выдумать такие подробности! – наконец не выдержала я. – Вот, послушайте: «Он смазал мне влагалище вазелином, при этом ввел указательный палец в задний проход…». Такого ужаса даже зрелая женщина не придумает!

– Вполне возможно, что она наблюдала половой акт у взрослых. Так как девочка очень грязная, судя по всему, ее не мыли уже недели две, а может и больше, на почве грязи и зуда у нее возникли галлюцинации. Вполне определенные и обстоятельные.

– Но это же невозможно… – прошептала я, – меня до сих пор не смог обмануть ни подросток, ни вор, ни «побегушник». Я же ей поверила! Вот послушайте, – я опять поднесла объяснение к очкам доктора: «Он ввел мне половой член в задний проход, потом переместился во влагалище…» Семилетняя девочка не может такое сочинить!

– Как видите, может, – вздохнул доктор, – в медицине это явление называется «ранняя гиперсексуальность». А все от скотской жизни. Живут, наверное, в одной комнате все подряд, не моются – вот и результат. Не расстраивайтесь! Может, вам валидольчику? – спохватился доктор.

– Да какое там, – отмахнулась я, – оперативники отчима караулят на лестнице, вызвали следователя прокуратуры, ждут меня с заключением экспертизы. А вы мне – «валидольчик»…

– Ну, как знаете, – засмеялся доктор.

Он уже занимался своими докторскими делами и ко мне, к «моей» девочке, к пяти исписанным мелким почерком листам, утратил интерес. Да и рабочий день был на исходе…

В «уазике» я молчала, стараясь вновь обрести веру в человечество, чтобы заново поверить, что любая маленькая девочка прежде всего Золушка, Русалочка, Машенька, ну, и, вообще, маленький и беззащитный ребенок, но сидящая рядом девочка вызывала во мне брезгливую обиду и отвращение. С нехорошим чувством я не справилась, чтобы избавиться от него, задала вопрос бабушке:

– Вы вместе с дочерью живете?

– Нет, голубушка, от них я отдельно живу, – Старушка не поднимала глаз от стыда.

– Дочь давно замужем за этим…? – Я покрутила головой, изображая нечто.

– Да недавно, с год. У нее еще трое детей.

– И все в одной комнате живут?

– В одной, в одной, – тяжело вздохнула старушка.

– И почему она детей не моет?

– Не знаю… – Старушка выглядела как типичная опрятная ленинградская бабушка, чистенькая такая, аккуратненькая.

– Вы слышали, что сказал доктор? – строго спросила я.

– Слышала голубушка, слышала, – покивала головой старушка, стараясь не встречаться со мной взглядом.

– Девочка сама вам рассказала?

– Да она мне уж давно все рассказывает, я сперва хотела с дочкой поговорить, выяснить, что да как, а потом подумала, что надо в милицию пойти, – сокрушалась старушка, – уж больно внучка-то правдиво все рассказывает!

– Куда уж правдивей, черт! – В сердцах выругалась я.

Я доложила начальнику отделения результаты осмотра, предъявила заключение комиссии и жалобно заглянула ему в глаза. Он смачно выматерился и пошел объясняться со следователем прокуратуры, капризной и надменной женщиной. «Улещивать пошел, – выдохнула я, – сейчас ему жарко станет». А сама отправилась собирать документы и справки на лишение родительских прав нерадивой мамаши, занимающейся любовью с «лицом кавказской национальности» в присутствии малолетних детей.

Не знаю, лишили ее родительских прав или нет – в том же году я отправилась служить в уголовный розыск. Вера в человечество ко мне так и не вернулась. Всегда жаль расставаться с идеалами.

Несколько лет мне пришлось отслужить в так называемой «полиции нравов». По долгу службы часто приходилось начитывать определенное количество порнографической литературы, чтобы уметь отличить порнографию от эротики и привлекать преступников к уголовной ответственности за распространение порнографии. И никогда в порнографических книгах я не встречала столь подробных и смачных описаний, так изумивших меня в далеком 1987 году.

Санкт-Петербург, Россия, апрель 2002 года

Золотая зажигалка

В одном прекрасном городе жил-был страшный разбойник. Вообще-то, выглядел он не очень страшным, вблизи и даже издалека смотрелся вполне привлекательным. Разбойник чрезвычайно гордился своей красотой и часто любовался собственным отражением. В зеркале он тоже выглядел здорово. Но разбойник был ужасно ленивым. Слишком уж любил женский пол, не мог даме отказать, по этой причине вечно сидел без денег.

Однажды у разбойника совсем закончились какие-либо средства. Он посмотрел на себя в зеркало. Отражение не порадовало. Грустные глаза, звериный оскал. Голод не тетка! Разбойник испугался страшного отражения и отправился на работу.

Вышел на улицу и стал ждать. Притаился зачем-то в кустах. Наконец услышал торопливые шаги. По аллее трусила дамочка, как водится, с сумочкой через плечо. Разбойник выскочил из-за кустов, хвать сумочку – и был таков, а дамочку оставил в бесчувственном состоянии. Когда стихли крики прохожих, разбойник осмотрел сумочку, вытащил оттуда 2000 рублей, золотую зажигалку и пачку сигарет. Пустую сумочку выбросил в мусорный бак. В общем разбойник был доволен добычей.

После тяжелого трудового дня он решил немного отдохнуть и переодеться. Передовик тяжелой индустрии проживал рядом с работой. Он зашел домой и быстро снял с себя черные джинсы, черную куртку, черную шапочку и черные очки. Надел все белое: белые джинсы, белую куртку и белую шапочку. Только белых очков у него почему-то не было. Весь в белом, но без очков разбойник вышел из дома.

На улице царила суматоха. Все искали неизвестного разбойника в черной одежде, хватая всех подряд, кто хоть немножко был в черном. Разбойник раздобрился и помог задержать еще одного, в черной лыжной шапочке. И тут к разбойнику подошла девушка с пистолетом, она мило улыбнулась разбойнику, похвалила его за храбрость и попросила составить ей компанию в качестве понятого. Разбойник очень любил дамское общество и не смог отказать девушке с пистолетом, он охотно последовал за ней. Он втайне смеялся, когда ограбленная дамочка пыталась опознать троих мужчин в черных шапочках. Ограбленная осмотрела мужчин и спереди, и сзади, долго прыгала перед их физиономиями, но, в конце концов, сдалась. Никого не опознала и не признала, а тайный разбойник прыскал в кулак, ведь дамочка утверждала, что видела страшного разбойника только со спины, дескать, она отлично познакомилась с его бегущим задом. Все требовала предъявить ей разбойничий зад, лишь тогда она сможет опознать бандита. Девушка с пистолетом молча кивала в ответ, а затем отпустила троих ни в чем неповинных мужчин восвояси.

Зацепив зубами тонкую сигарету, пострадавшая вежливо обратилась к красивому понятому:

– Угостите даму спичкой.

И неузнанный разбойник не смог отказать даме, угодливо и галантно чиркнул перед ней изящной зажигалкой. В этот момент ограбленная дамочка по-лисьи тонко и пронзительно взвыла и крепко вцепилась зубами в разбойничий нос. Она опознала свою зажигалку! А девушка с пистолетом спокойно и уверенно защелкнула наручники на руках наглого разбойника. Так бесславно закончилась успешная и удачливая карьера красивого, но страшного разбойника.

Санкт-Петербург, Россия, 2005 год

Диван

Сколько на свете существует мебели? Много. Мебели на планете гораздо больше, чем людей, способных ее не только купить, но и достойно эксплуатировать. Всякий день на мебельных фабриках тачают и стучат, грохочут и прибивают, приклеивают и ошкуривают. Во все стороны разлетается древесная стружка, мелкая труха, опилки. Сладко пахнет клеем и деревом. Вкусно! Готовая мебель гордо высится на переднем плане, готовясь в дальний путь. Столы, стулья и диваны еще не знают, где они будут жить, кто на них усядется, облокотится и уляжется. Место жительства и регистрации мебели пока неизвестно. Сначала изготовленные предметы повезут на склады, затем отправят в магазины, представят на ярмарках. Покупатель долго будет щупать, трогать и гладить бока и шпон, фанеру и настоящее дерево, выбирая по себе и под себя удобную и комфортную мебель. А мебель прихорашивается, подчепуривается, собираясь предстать перед будущим хозяином во всей красе. «Выбери меня, выбери меня, выбери меня». Любой предмет обихода хочет заполучить себе доброго господина, чистоплотного, аккуратного, хозяйственного, ведь только с подобным субъектом можно прямиком попасть в двадцать второй век, чтобы стать музейным раритетом. На этом диване спала Жорж Санд. В этом кресле сидел Поль Элюар. За этим столом писал «Идиота» Федор Михайлович Достоевский. Каждая деревянная поделка мечтает о далеком будущем, хочет, чтобы на нем сидели и лежали только великие люди, смелые, храбрые, бесстрашные. Герои и мечтатели, тихони и гении.

Мне сразу понравился именно он. Это была любовь с первого взгляда. Увидела его в магазине на улице Пестеля. Тогда с мебелью было туго. Впрочем, тогда со всем было не только туго, но и худо. С хлебом, мясом, стиральным порошком и, естественно, с мебелью. Магазины пустовали. И вдруг на подиуме стоит диван, такой красавец, стройный, пропорциональный, стильный. Я почти обезумела. Представила красавца в своей квартире: вот он стоит, достойный и солидный, на самом видном месте, будто приглашает к себе в гости, дескать, усаживайтесь, хотите – ложитесь, отдыхайте, и пусть весь мир подождет. Уютный и домашний. Собственный. Родной.

С горящими глазами, возбужденная азартом, я обежала всех знакомых на предмет сбора денег в пользу развития мебельного производства. И никто не отказал. Деньги мне дали, но частями. Беготни было много. Затем была долгая история с доставкой и погрузкой, но все обошлось благополучно. В двенадцать ночи диван прибыл на место дислокации. И сразу стал родным и близким. На нем прекрасно спалось. Чудесно отдыхалось. Но это еще не все… Он не был просто спальным местом, диван сделал из меня писателя. До него я и не помышляла о сочинительстве. Жила себе и жила. Лавры Ельфриды Елинек меня не волновали. Диван вдохновил меня. На нем зарождались новые сюжеты, слагались стихи, сочинялись рассказы. Предмет обихода располагал к творчеству. На нем можно было предаваться красивому страданию. Пребывать в нирване. Медитировать. И это было прекрасно. Мои книги благополучно издавались, гонорары поступали на счет в банке с исключительным педантизмом.

И вот родился новый сюжет. Естественно, на нем, на диване. Нужно сделать ремонт и поменять обстановку. В сущности, ничего экстремального, ремонт в квартире – признак благополучия и процветания. Значит, дела у конкретного человека и целиком в стране идут отлично. Если люди делают ремонт, покупают мебель, избавляясь от старой рухляди, значит, страна спешит в будущее, у страны есть товарооборот, отсутствует инфляция, растет уровень ВВП.

Когда наступил исторический момент публичного показа писательского благополучия, я выяснила, что мебелью, вполне доступной по ценам и добротной по качеству завалены все магазины. В старой мебели никто не нуждается. Даже на дачу покупают новую, а мне нужно было избавиться от своего, хотелось чего-то нового. С превеликим трудом я нашла покупателя на мой эксклюзивный диван. Покупатель расположился во дворе нашего дома в бывшей дворницкой. Он долго слушал мои удивительные рассказы об уникальном диване, все время смотрел куда-то вбок, угрюмо и свирепо молчал, тяжело, с присвистом дышал, затем приподнял грузное туловище и взмахнул рукой: дескать, пошли отсюда, я на все согласен. И даже отдал мне деньги. Целых полторы тысячи рублей. На выходе брезгливо сунул скомканные бумажки в мою руку. Позже ко мне домой пришли его приятели, такие же грузные и молчаливые и, взвалив диван на плечи, уволокли мое сокровище в дворницкую. Я тихо всплакнула, прощаясь, но быстро успокоилась. Впереди уже брезжила новая жизнь, и не какая-нибудь, а в модном хайтеке, с прозрачными шторами и жидкокристаллическим телевизором. Совсем как в модном журнале. Пустая комната и огромный экран. Не квартира, окно в большой мир.

Быстро промелькнули трудные дни, поглощенные войной со строителями, электриками, антеннщиками, малярами, столярами и плиточниками. Каждый был строг и требователен. И каждый жаждал власти. Все хотели видеть мою квартиру на свой лад. По-своему. И лишь одна я видела ее иначе.

Но все проходит на этом свете. Ремонт закончился. Началась новая жизнь. Хайтек прочно поселился в моей квартире. В пустом пространстве сверкало и бурлило жидкокристаллическое окно в огромный мир, но оно напоминало котел с кипятком, и я откровенно заскучала. Сначала мне нравилась пустота, затем я ощутила, что мне чего-то не хватает. Наверное, страданий, но красиво страдать можно и в хайтеке, это не запрещено действующим законодательством. И вдруг я поняла. Мне плохо потому, что книги отвернулись от меня, нет во мне ни одной умной мысли. У меня и во мне ничего нет. Пустая комната. Пустая голова. Пустая душа.

И я побрела в дворницкую. Я не надеялась на благополучный исход, но случилось настоящее чудо, мой родной диван стоял на видном месте. Я уселась на него и почувствовала энергию. Мой! Родной. Душевный.

– Продай диван, – вежливо предложила я. – Пожалуйста!

– Двести баксов, – сразу согласился сидевший за столом мужчина, даже не подняв головы. Ему было скучно на меня смотреть.

– Ты что, очумел! Ты же у меня купил его за пятьдесят! – завопила я, забыв, что являюсь видным литератором всех времен и народов.

– Двести. И точка.

Не сказал, но отрезал. Мужчина решительно провел ладонью по столу, словно подтверждая сказанное. И правильно. Дураков учить надо. Нечего диванами расшвыриваться. Это же не мусор.

– Грабеж в чистом виде! – Уверенности у меня поубавилось.

– Не грабеж, а жестокие законы бизнеса – оскалился грабитель.

– Звериный оскал капитализма, вот что это такое! – рявкнула я и промаршировала к выходу.

Внутри у меня все кипело, пылало и бурлило, но отвечать на чужую наглость было нечем. И мне пришлось смириться. Жизнь продолжалась, но творческая муза больше не приходила в хай-тек. Что я только не делала! И виски пила, и сигары курила, в ночной клуб сбегала, все было бесполезно. Я съездила за город, обошла с визитами всех знакомых, прочитала уйму книг, просмотрела десяток фильмов. Никакого толку. Голова звенела от пустоты.

И я снова пошла в дворницкую. Все располагалось на своих местах. Диван в углу, мужчина – за столом. Словно не прошло несколько недель, не сменился сезон, не зазеленели листья на деревьях.

– Продай диван, согласна на двести баксов, – миролюбивым тоном начала я, присаживаясь на свою роднулечку. Сразу стало тепло на душе. Хорошая энергетика у моего дивана!

– Не могу, – усмехнулся мужчина, по обыкновению, он даже не посмотрел на меня.

– Почему?

У меня даже колени задрожали, и сердце застучало. Видимо, прошлые стрессы сказывались, неотмщенные обиды взыграли.

– Теща купила, – еще больше ощерился мужчина. – Представляешь, встретил ее с поезда, мосты уже развели, я привез ее сюда. Она переночевала на твоем диване, а утром говорит мне, дескать, подари диван, а я ни в какую. Тогда она пристала с ножом к горлу, мол, продай, раз подарить не хочешь. Вот, продал. За триста баксов.

– Так это ты родной теще продал мой диван за триста баксов? – изумилась я. Сердце почти стучать перестало от такой наглости.

– Так она прямо влюбилась в него! Говорит, и сны ей сладкие снились, и бока не намяла, и отдохнула, будто морскими водорослями обертывалась. А такая процедура стоит в салонах больше ста баксов. Я прикинул, сколько она сэкономит, и предложил ей купить за триста, она обрадовалась, и побежала за грузчиками. Уже прийти должны, она давненько убежала.

– Продай за триста!

Я подступила к мужчине и встала на цыпочки, пытаясь заглянуть в его глаза, но глаз у него не было. Одни набрякшие веки, как у Вия. Страшно, аж жуть!

– Пятьсот! – Мужчина подался назад всем туловищем, пошатнулся, но удержался. – Пятьсот. И забирай. Надоела ты мне со своим диваном. Тоже мне, Жорж Санд нашлась на мою голову. Местного розлива.

И что тут началось! В дворницкой вдруг образовался настоящий торг с упоминанием имен матерей всех абсолютно национальностей и народов, с перечислением заслуг и подвигов каждого из оппонентов, с упоминанием связей и родственников, разных мастей, могущественных и с уголовным уклоном, при этом в атмосфере витал пряный аромат легкого шантажа и провокации. Звенящая трель разорвала кипучий торг в самом разгаре. Звонил телефон. Это была теща. Мы узнали ее, не сговариваясь.

– Я согласна. За пятьсот, – прошептала я, словно меня мог кто-то услышать.

И диван несказанно обрадовался, он мгновенно переместился на три этажа выше и встал на прежнее место. Будто хозяин вернулся. А в моей голове мигом наступила ясность. Звенящая пустота заполнилась мыслями. В квартире стало меньше пустого пространства. А на следующий день я приступила к работе над новым романом под названием «Хайтек по-русски».