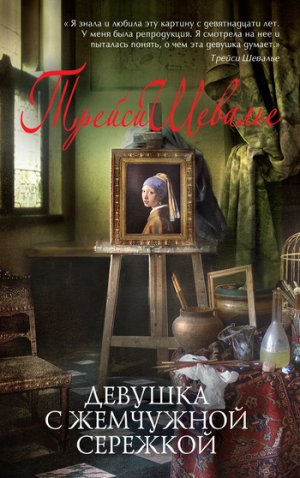

Девушка с жемчужной сережкой Шевалье Трейси

Я уже пожалела, что у меня вырвалось это слово. Кто я такая, чтобы указывать, сколько им иметь детей?

– Доктор смотрел ее? – спросила я, чтобы загладить свою вину.

– Ей это не нужно. Она и так знает все признаки. Не в первый раз! – На минуту лицо Марии Тинс выдало ее тайные мысли – она тоже не понимала, зачем нужно столько детей. Потом она посуровела: – Иди занимайся своими делами и старайся держаться от нее подальше. Можешь ему помогать, но не надо, чтобы это бросалось всем в глаза. Не так-то уж прочно твое положение в этом доме.

Я кивнула, глядя на старческие руки Марии Тинс, пока она уминала табак в трубке. Потом зажгла ее и затянулась. И опять усмехнулась:

– Видит Бог, у нас никогда не было столько неприятностей из-за прислуги.

В воскресенье я отнесла гребень домой и отдала матушке. Я не стала ей рассказывать про то, что случилось, – просто сказала, что служанке не подобает хранить такую дорогую вещь.

* * *

После случая с гребнем отношение ко мне в доме заметно изменилось. Больше всего меня удивила перемена в обращении Катарины. Я думала, что она будет придираться ко мне еще больше, чем раньше, – давать еще больше работы, ругать по всякому поводу и всячески отравлять мне жизнь. Но она как будто стала меня бояться. Она сняла ключ от мастерской со своей драгоценной связки и отдала его Марии Тинс. Больше она не запирала и не отпирала для меня мастерскую. Она оставила свою шкатулку в мастерской и, когда ей что-нибудь оттуда было нужно, посылала за этим мать. Катарина всячески избегала меня, а я, заметив это, тоже старалась держаться от нее подальше.

Она ничего не говорила по поводу моих занятий красками. Наверное, Мария Тинс убедила ее, что с моей помощью хозяин станет работать быстрее – чтобы содержать ребенка, который должен был родиться, и тех, что уже были. Она приняла к сердцу его упрек в плохом воспитании детей, что, в конце концов, было ее главной обязанностью, и стала больше проводить с ними времени. Она даже начала учить Мартхе и Лисбет читать и писать, в чем ее поддержала Мария Тинс.

А в той перемена не была такой заметной, но она тоже стала обращаться со мной с большим уважением. Конечно, я оставалась просто служанкой, но она не так пренебрежительно ко мне относилась, как иногда к Таннеке. И не игнорировала мои слова. Она, конечно, не спрашивала моего мнения, но я перестала чувствовать себя совсем чужой в этом доме.

Удивила меня и перемена в Таннеке. Я думала, что ей нравится на меня злиться и всячески вымещать на мне свое дурное настроение. Но видимо, ей это надоело. А может быть, убедившись, что он на моей стороне, она решила, что со мной не стоит враждовать. Может быть, они все думали так же. Как бы то ни было, она перестала нарочно взваливать на меня дополнительную работу, проливая жир на пол, перестала враждебно бурчать что-нибудь в мой адрес и бросать на меня злобные взгляды. Нельзя сказать, что она стала ко мне хорошо относиться, но мне легче работалось рядом с ней.

Наверное, злорадствовать нехорошо, но я чувствовала, что одержала над ней победу. Она была старше меня и гораздо дольше служила в этом доме, но было очевидно, что ее заслуги и опыт стоили меньше, чем его благосклонность ко мне. Возможно, что это глубоко ее обижало, но она смирилась с поражением легче, чем я предполагала. В глубине души Таннеке хотела одного – чтобы все в ее жизни складывалось проще. А проще всего было смириться с моим присутствием.

Хотя Катарина теперь больше занималась Корнелией, та нисколько не изменилась. Она была любимицей матери – может быть, потому, что вышла характером вся в нее, – и Катарина не очень-то старалась прибрать ее к рукам. Иногда Корнелия смотрела на меня своими карими глазами, наклонив голову набок, так что кудряшки падали ей на лицо, и я вспоминала слова Мартхе о том, какое презрение было написано на лице Корнелии, когда Мария Тинс ее наказывала. И я опять подумала, как в первый день: на тебя нелегко найти управу.

Я избегала Корнелии так же, как и ее мать, хотя и старалась делать это незаметно. Мне не хотелось давать ей повод к очередной проделке. Я спрятала разбитый изразец, свой лучший кружевной воротничок и вышитый матушкой носовой платок так, чтобы она до них не добралась.

Хозяин же после этого случая никак ко мне не переменился. Когда я поблагодарила его за заступничество, он тряхнул головой, точно отгоняя назойливую муху.

Но мое отношение к нему изменилось. Я чувствовала, что я у него в долгу. И что бы он ни попросил меня сделать, я не имела права отказываться. Я не знала, что такого он может попросить, в чем мне захочется ему отказать, но тем не менее мне не нравилось быть от него в полной зависимости.

Кроме того, он меня разочаровал, хотя мне не хотелось об этом думать. Я надеялась, что он сам скажет Катарине о моей работе с красками, что он покажет, что не боится ее и держит мою сторону.

Мне-то этого хотелось, но…

* * *

В середине октября, когда портрет жены Ван Рейвена был почти готов, Мария Тинс пришла к нему в мастерскую. Она, наверно, знала, что я работаю в чердачной комнате и мне слышны ее слова, но тем не менее она говорила с ним без обиняков.

Она спросила его, за какую картину он теперь возьмется. Когда он не ответил, она сказала:

– Ты должен писать большие полотна и чтобы на них было много людей – как ты делал раньше. Хватит уж нам одиноких женщин, занятых своими мыслями. Когда Ван Рейвен придет за картиной, предложи ему написать другую. Может быть, что-нибудь, что можно будет повесить рядом с более ранней твоей картиной. Он обязательно согласится – он же всегда соглашается. И заплатит тебе больше.

Он все еще молчал.

– Мы все в долгах, – напрямик сказала Мария Тинс. – Нам нужны деньги.

– Он может потребовать, чтобы на картине была она, – сказал он.

Он проговорил это очень тихо, но, хотя я расслышала его слова, их смысл дошел до меня гораздо позже.

– Ну и что?

– Я на это не согласен.

– Зачем заранее придумывать сложности? Подождем – увидим.

Через несколько дней Ван Рейвен с женой пришли смотреть законченную картину. Утром мы с хозяином приготовились к их визиту. Жемчуг и шкатулку он отнес назад Катарине, а я убрала все лишнее и расставила стулья. Затем художник подвинул мольберт с картиной на то место, где стояла натурщица, и попросил меня открыть все ставни.

В то утро я помогала Таннеке приготовить для гостей праздничный обед. Я не думала, что мне придется их увидеть, и, когда собрались в мастерской, вино наверх понесла Таннеке. Но, вернувшись, она объявила, что помогать ей прислуживать за обедом буду я, а не Мартхе, которая уже достаточно взрослая, чтобы сидеть с ними за столом.

– Так распорядилась моя хозяйка, – добавила она.

Я удивилась. Когда они в прошлый раз приходили смотреть картину, Мария Тинс постаралась, чтобы я не попалась на глаза Ван Рейвену. Но Таннеке я этого не сказала.

– А Ван Левенгук тоже там? – вместо этого спросила я Таннеке. – Вроде я слышала в прихожей его голос.

Таннеке рассеянно кивнула, пробуя жареного фазана.

– Неплохо, – сказала она. – Могу утереть нос этим хваленым поварам Ван Рейвенов.

Пока она была наверху, я посыпала фазана солью – у Таннеке была привычка недосаливать.

Когда все спустились в столовую и заняли свои места, мы с Таннеке стали заносить блюда. Катарина бросила на меня негодующий взгляд: она вообще плохо умела скрывать свои чувства, и ее возмутило, что я прислуживаю за столом.

И у хозяина сделался такой вид, словно он сломал зуб о камень. Он холодно поглядел на Марию Тинс, которая с безразличным видом взяла бокал с вином.

Зато Ван Рейвен радостно осклабился.

– А, большеглазая служанка! – воскликнул он. – А я удивлялся, что это тебя не видно. Как дела, душечка?

– Отлично, сударь, благодарю вас, – пробормотала я, положила ему на тарелку кусок фазана и поспешно отошла.

Но недостаточно поспешно – он таки успел погладить меня по бедру. Прошло несколько минут, а я все еще ощущала настырное прикосновение его руки.

Если жена Ван Рейвена и Мартхе ничего не заметили, то Ван Левенгук заметил все – и ярость Катарины, и раздражение хозяина, и нарочитое безразличие пожавшей плечами Марии Тинс, и блудливое прикосновение Ван Рейвена. Когда я подошла с блюдом к нему, он внимательно посмотрел мне в лицо – как будто пытаясь понять, как простой служанке удалось вывести из себя всех. Я была ему благодарна, потому что меня он явно ни в чем не винил.

Таннеке тоже заметила, что мое присутствие нарушило спокойствие за столом, и, вопреки обыкновению, пришла мне на помощь. Она промолчала, но после этого сама выходила к столу – принести гарнир, наполнить бокалы, подать новые блюда. А мне предоставила хлопотать на кухне. Мне пришлось зайти в столовую только еще один раз, когда нам обеим надо было собрать грязные тарелки. Таннеке сразу направилась к Ван Рейвену, а я собрала тарелки на другом конце стола. Но Ван Рейвен не спускал с меня глаз.

И хозяин тоже.

Я старалась не обращать на них внимания и вместо этого прислушивалась к словам Марии Тинс. Она обсуждала будущую картину.

– Вам ведь понравилась картина про урок музыки? – обратилась она к Ван Рейвену. – Так почему бы не написать еще одну картину музыкального содержания? Скажем, изображающую концерт – трое или четверо музыкантов и несколько слушателей…

– Никаких слушателей, – перебил хозяин. – Я не рисую многолюдные сцены.

Мария Тинс скептически на него посмотрела.

– К чему спорить, – добродушно вмешался Ван Левенгук. – Музыканты ведь интереснее слушателей.

Я была ему благодарна за то, что он поддержал хозяина.

– Мне тоже не важны слушатели, – объявил Ван Рейвен, – но я не отказался бы позировать для такой картины. Я буду играть на лютне. – Помолчав, он добавил: – И пусть она тоже будет на картине.

Не глядя на него, я знала, что он показал на меня.

Таннеке поймала мой взгляд и дернула головой в сторону кухни, и я ушла, оставив ее собирать остальные тарелки. Мне хотелось посмотреть на хозяина, но я не посмела. Позади себя я услышала оживленный голос Катарины:

– Какая прекрасная мысль! Как на той картине, где вы изображены со служанкой в красном платье. Помните?

* * *

В воскресенье, когда мы с матушкой остались одни на кухне, она решила серьезно со мной поговорить. Отец сидел на крыльце, греясь в слабых лучах позднего октябрьского солнца, а мы готовили обед.

– Ты знаешь, что я не слушаю рыночные сплетни, – начала она, – но трудно не обращать на них внимания, когда упоминается имя твоей дочери.

Я сразу подумала о Питере. Но ничто из того, что мы делали в темном закоулке, не заслуживало сплетен. Я ведь ничего особенного ему не позволяла.

– Я не знаю, о чем ты говоришь, – честно сказала я.

Матушка поджала губы:

– Говорят, что твой хозяин собирается тебя рисовать.

Казалось, ей было неприятно даже выговорить это.

Я перестала помешивать в кастрюле.

– Кто это говорит?

Матушка вздохнула: ей не хотелось передавать подслушанные сплетни.

– Торговки яблоками на рынке.

Я ничего не сказала, и матушка приняла мое молчание за признание справедливости слуха.

– Почему ты мне об этом не сказала, Грета?

– Матушка, я сама об этом в первый раз слышу. Мне никто ничего не говорил.

Она мне не поверила.

– Честное слово, матушка, – настаивала я. – Хозяин ничего мне не говорил. Мария Тинс ничего не говорила. Я просто убираюсь в мастерской. Больше к его картинам я никакого отношения не имею.

Про работу с красками я ей никогда не говорила.

– Как ты можешь верить каким-то старым сплетницам и не верить собственной дочери?

– Когда на рынке о ком-то начинают сплетничать, значит, для этого есть причина – даже если и не та, которую называют.

Матушка пошла звать отца к обеду. Больше она на эту тему в тот день не заговаривала, но я начала опасаться, что она права: мне наверняка скажут последней.

На следующий день, отправившись в мясной ряд, я решила поговорить об этом слухе с отцом Питера. Я не смела спрашивать Питера-младшего: если матушка слышала эту сплетню, то, конечно, слышал и он. И уж конечно, она его не обрадовала. Хотя он никогда об этом не говорил, я знала, что он ревнует меня к хозяину. Питера-младшего в палатке не было. Питер-старший тут же сам об этом заговорил.

– Что я слышу! – сказал он со смешком, как только я подошла к прилавку. – Говорят, с тебя картину будут рисовать. Глядишь, так возгордишься, что и смотреть не захочешь на моего сына. А он из-за тебя отправился на Скотный рынок чернее тучи.

– Расскажите, что вы слышали!

– Что, хочешь еще раз послушать? – Он заговорил громче: – Может, мне на весь рынок разнести эту историю?

– Тсс! – зашипела я. Я видела, что он, хоть и петушится, сильно на меня обижен. – Просто расскажите, что вы слышали.

Питер-старший понизил голос:

– Слышал, что повариха Ван Рейвенов говорит, будто твой хозяин будет рисовать тебя вместе с Ван Рейвеном.

– Я про это ничего не знаю, – твердо сказала я.

Но я знала – как и матушка, он мне не верит.

Питер сгреб с прилавка пригоршню свиных почек и сказал, взвешивая их в руках:

– Это не мне надо говорить.

* * *

Я подождала несколько дней и потом решила спросить Марию Тинс. Мне хотелось узнать, скажет ли мне кто-нибудь про это напрямую. Я зашла к ней в комнату с распятием после обеда, когда Катарина спала, а девочки отправились с Мартхе на Скотный рынок. Таннеке сидела на кухне и шила, приглядывая за Йоханом и Франциском.

– Можно мне с вами поговорить, сударыня? – тихо сказала я.

– Ну что еще? – Она разожгла свою трубку и смотрела на меня через дым. – Опять что-то случилось? – спросила она усталым голосом.

– Не знаю, сударыня, но до меня дошел какой-то странный слух.

– До нас всех доходят странные слухи.

– Я слышала, что хозяин собирается рисовать меня вместе с Ван Рейвеном.

Мария Тинс хохотнула:

– Действительно странный слух. Что, на рынке болтают?

Я кивнула.

Она откинулась в кресле и пыхнула трубкой:

– Ну а сама ты что об этом думаешь?

Я не знала, как ей ответить.

– А что мне думать, сударыня? – тупо спросила я.

– Других я не стала бы об этом спрашивать. Таннеке, например, когда он ее рисовал, была рада-радешенька позировать ему несколько месяцев, наливая молоко из кувшина. Несколько месяцев! И никаких сомнений у нее не возникало, благослови Господи ее простодушие. Ты много думаешь про себя, но никому своих мыслей не поверяешь. Хотела бы я знать, что у тебя в голове.

Тогда я сказала ей то, чего она не могла не понять:

– Я не хочу позировать вместе с Ван Рейвеном, сударыня. Его намерения относительно меня нельзя назвать благородными.

– У него никогда не бывает благородных намерений в отношении молодых девушек.

Я нервно вытерла руки фартуком.

– Но твоя честь вне опасности. У нее есть защитник, – продолжала она. – Оказывается, моему зятю так же мало нравится мысль рисовать тебя с Ван Рейвеном, как тебе – позировать вместе с ним.

Я не смогла скрыть облегчения.

– Однако, – предупредила меня Мария Тинс, – Ван Рейвен – его патрон, богатый и могущественный человек. Мы не можем себе позволить проявить к нему неуважение.

– Что же вы ему скажете, сударыня?

– Я еще не решила. А пока что тебе придется потерпеть и не отрицать, что такое может случиться. Нам совсем ни к чему, чтобы до Ван Рейвена дошел с рынка слух, что ты отказываешься позировать вместе с ним.

Видимо, по моему лицу она поняла, что мне это совсем не нравится.

– Не вешай нос, – буркнула Мария Тинс, стуча трубкой по столу, чтобы выбить пепел. – Что-нибудь придумаем. Веди себя тихо, занимайся своими делами и никому ни слова.

– Хорошо, сударыня.

До этого я избегала Питера-младшего. Это было совсем не трудно – всю неделю на Скотном рынке шли аукционы: вошедшие в тело за лето и осень животные были готовы к забою перед началом зимы. Питер ходил туда каждый день.

Но на следующий день после разговора с Марией Тинс я отправилась искать его на Скотном рынке, благо тот был от нас совсем близко – сразу за углом Ауде Лангендейк. После обеда там было спокойнее, чем утром, когда проходили аукционы. Многих животных уже забрали их новые владельцы, и на рынке остались лишь продавцы, которые стояли под окружавшими площадь платанами, пересчитывая выручку и обсуждая сделки. Листья на деревьях пожелтели и опали, смешавшись с навозом и мочой, запах которых разносился по всей округе. Питер-младший сидел с каким-то приятелем за столиком около кабачка. Перед каждым стояла кружка пива. Занятый разговором, Питер меня не увидел – даже когда я молча подошла и встала рядом с их столиком. В конце концов меня заметил приятель Питера и толкнул его локтем.

– Мне надо с тобой поговорить, – поспешно сказала я, не дожидаясь даже, пока на его лице отразится удивление.

Его приятель тут же вскочил и предложил мне свой стул.

– Может, пройдемся? – спросила я, кивая в сторону площади.

– Пожалуйста, – сказал Питер.

Он кивнул своему приятелю и пошел за мной. По его лицу трудно было сказать, рад он встрече со мной или нет.

– И как сегодня прошли аукционы? – неловко спросила я.

Я совсем не умела болтать о пустяках.

Питер пожал плечами, взял меня за локоть, чтобы я не угодила в кучу навоза, потом отпустил мою руку.

Нет, придется говорить напрямик.

– На рынке сплетничают про меня, – бухнула я.

– На рынке всегда о ком-то сплетничают, – ответил он сдержанным тоном.

– Это неправда. Я не собираюсь позировать вместе с Ван Рейвеном.

– Отец говорит, что Ван Рейвен обращает на тебя внимание.

– Все равно я не буду позировать вместе с ним.

– У него большая власть.

– Поверь, Питер, я говорю правду.

– У него большая власть, – повторил он, – а ты всего лишь служанка. И ты надеешься, что твоя возьмет?

– А ты думаешь, что я стану такой же, как служанка в красном платье?

– Только если позволишь ему напоить тебя, – сказал Питер, глядя мне в лицо.

– Мой хозяин не хочет рисовать меня вместе с Ван Рейвеном, – немного поколебавшись, сказала я.

Мне не хотелось упоминать хозяина.

– Вот и отлично. Я тоже не хочу, чтобы он тебя рисовал.

Я закрыла глаза. Мне становилось нехорошо от густого запаха навоза.

– Ты попалась, Грета, – более ласковым голосом сказал Питер. – Тебе нечего там делать. Они все чужие.

Я открыла глаза и отступила на шаг.

– Я пришла сказать тебе, чтобы ты не верил сплетням, а не слушать твои обвинения. И вижу, что пришла зря.

– Не говори так. Я тебе верю. – Он вздохнул. – Но ты не вольна распоряжаться собственной судьбой. Неужели тебе это не ясно? – Не дождавшись от меня ответа, он добавил: – А если бы твой хозяин хотел нарисовать тебя с Ван Рейвеном – ты смогла бы отказаться?

Я сама задавала себе этот вопрос, но ответа на него не нашла.

– Спасибо, что ты напомнил мне, как я беззащитна, – огрызнулась я.

– Со мной ты не была бы беззащитна. Мы вели бы собственное дело, зарабатывали собственные деньги, сами распоряжались бы собственной жизнью. Разве тебе этого не хочется?

Я смотрела на него, на его ясные глаза, золотистые кудри, оживленное надеждой лицо. Какая же я дура, что отталкиваю его.

– Я пришла поговорить с тобой вовсе не об этом. Я еще слишком молода, – прибегла я к прежней отговорке и подумала, что может наступить время, когда я уже буду недостаточно молода.

– Я никогда не знаю, о чем ты думаешь, Грета, – просительно сказал он. – Ты всегда так спокойна. От тебя слова не добьешься. Но про себя ты думаешь много всякого. Иногда я вижу это в глубине твоих глаз.

Я поправила капор, проверяя, не выбились ли из-под него отдельные волоски.

– Все, что я хотела сказать, – это что картины не будет, – заявила я, ничего не ответив на его последние слова. – Мария Тинс мне это обещала. Но не говори об этом никому. Если кто-нибудь на рынке спросит тебя обо мне, не отвечай ничего. Не пытайся меня защищать. Иначе об этом может прослышать Ван Рейвен, и ты нам только навредишь.

Питер уныло кивнул и поддел носком башмака кучку грязной соломы.

«Придет день, когда я не смогу его уговорить, и он махнет на меня рукой», – подумала я.

В награду за сговорчивость я позволила ему затащить меня в проулок недалеко от Скотного рынка и там обнимать себя и гладить мне грудь. Я старалась получить от этого удовольствие, но меня все еще подташнивало от запаха навоза.

Что бы я ни говорила Питеру-младшему, сама я совсем не была уверена, что Марии Тинс удастся сдержать свое обещание. У нее было замечательное чутье и сильная воля, она умела настоять на своем, однако не могла соперничать с Ван Рейвеном. Я плохо представляла себе, как они сумеют выкрутиться и не выполнить желание Ван Рейвена. Он пожелал картину, где его жена смотрела бы прямо на художника, и хозяин написал такую картину. Он хотел картину со служанкой в красном платье – и получил ее. Если он теперь хочет меня, почему бы ему меня не заполучить?

* * *

И вот настал день, когда трое мужчин привезли к дому клавесин, прочно привязанный к телеге. За ними следовал мальчик, который тащил контрабас размером больше его самого. Эти инструменты не принадлежали Ван Рейвену – он одолжил их у какого-то своего родственника, любителя музыки. Весь дом собрался посмотреть, как рабочие втаскивают клавесин по крутой лестнице. Корнелия стояла у подножия лестницы – если бы они уронили инструмент, он упал бы прямо на нее. Я хотела оттащить ее в сторону, и, если бы это был любой другой из детей, я так и сделала бы. Но тут не стала вмешиваться. Наконец Катарина приказала Корнелии отойти в безопасное место.

Клавесин подняли по лестнице и по указанию хозяина затащили в мастерскую. Когда рабочие ушли, он позвал Катарину. За ней наверх поднялась Мария Тинс. Через несколько мгновений мы услышали звуки клавесина. Девочки сидели на ступеньках лестницы, а мы с Таннеке стояли в прихожей и слушали.

– Кто это играет? – спросила я Таннеке. – Катарина или твоя хозяйка?

Я не могла поверить, что это играла одна из женщин: может быть, играл хозяин, а Катарину он просто пригласил послушать?

– Конечно, это играет молодая госпожа, – понизив голос, ответила Таннеке. – С чего бы иначе он стал звать ее наверх? Она хорошо играет. Ее учили музыке, когда она была девочкой. Но ее отец оставил клавесин у себя, когда разошелся с моей хозяйкой. Неужели ты не слышала, как молодая госпожа жалуется, что у них нет денег на клавесин?

– Нет.

Подумав, я спросила:

– Может быть, он собирается нарисовать ее вместе с Ван Рейвеном?

Таннеке наверняка слышала рыночные сплетни, но не обмолвилась об этом ни словом.

– Нет, хозяин никогда ее не рисует. Она не может сидеть спокойно.

На следующий день он пододвинул к инструментам стол и стулья и поднял крышку клавесина, на которой был нарисован пейзаж: камни, деревья и небо. Он постелил скатерть, а контрабас задвинул под стол.

Через несколько дней Мария Тинс позвала меня к себе в комнату с распятием.

– Послушай, девушка, – сказала она, – я хочу дать тебе несколько поручений. Сходи сегодня после обеда в аптеку и купи цветов бузины и иссоп – Франциск опять простудился и кашляет. Потом сходи к пряхе Мари за шерстью – надо связать воротник для Алейдис. Ты заметила, что из старого тянется нитка и он постепенно распускается? – Она помолчала, словно прикидывая, сколько мне на это понадобится времени. – А потом сходи к Яну Мейеру и спроси, когда приезжает его брат. Он живет возле башни Ритвельд. Это, кажется, недалеко от твоего дома. Можешь зайти к родителям.

Мария Тинс никогда раньше не позволяла мне навещать родителей, кроме как в воскресные дни. Тогда до меня дошло:

– Вы ждете сегодня Ван Рейвена, сударыня?

– Не попадайся ему на глаза, – свирепо проговорила она. – А еще лучше, чтобы тебя не было дома. Если он спросит, скажем, что ты ушла по делам.

Я чуть не рассмеялась. Все мы, включая Марию Тинс, улепетывали от Ван Рейвена, как кролики от собаки.

Матушка очень удивилась, увидев меня. К счастью, у нас сидела соседка, и мать не могла как следует меня допросить. Отец отнесся к моему появлению совершенно безразлично. Он сильно изменился с тех пор, как я поступила в услужение и умерла Агнеса. Его больше не интересовало, что происходит за пределами нашей улицы, и он редко спрашивал меня о моей жизни на Ауде Лангендейк или о делах на рынке. Он был согласен слушать только о картинах.

– Матушка, – заявила я, когда мы все сидели перед очагом. – Хозяин начинает картину, про которую ты меня спрашивала. Сегодня придет Ван Рейвен, и они решат, как все будет расположено. Там сейчас собрались все, кто будет на картине.

Соседка, востроглазая старуха, которая обожала сплетни, посмотрела на меня так, словно я поставила перед ней блюдо с жареным каплуном. Матушка нахмурилась – ей-то были понятны мои хитрости.

Ну вот, подумала я, на этом со сплетнями будет покончено.

* * *

В тот вечер хозяин был не похож сам на себя. За ужином он резко оборвал Марию Тинс, а потом ушел из дому. Я поднималась по лестнице, собираясь лечь спать, когда он вернулся домой. Он поглядел на меня снизу вверх. От него пахло спиртным, и у него было красное усталое лицо. Оно был искажено не злостью, но какой-то тоскливой усталостью – словно у человека, глядящего на груду дров, которые надо наколоть, или у служанки, перед которой лежит гора грязного белья.

На следующее утро, убирая мастерскую, я не нашла ничего, по чему можно было бы догадаться о событиях предыдущего дня. К клавесину был подвинут стул, и еще один стул стоял спинкой к художнику. На стуле лежала лютня, а на столе слева – чехол от скрипки. Контрабас все еще лежал в тени под столом. Глядя на все это, было трудно догадаться, сколько на картине будет персонажей.

Позднее Мартхе сказала мне, что Ван Рейвен пришел с сестрой и одной из своих дочерей.

– А сколько дочери лет? – невольно вырвалось у меня.

– Столько же, сколько и мне.

Они снова пришли через несколько дней. Мария Тинс опять услала меня из дому и велела развлекаться, как сумею, до обеда. Я хотела напомнить ей, что я не могу прятаться от Ван Рейвена каждый раз, когда они приходят, – на улице становилось слишком холодно, и у меня оставалось мало времени переделать свою работу по дому. Но я ничего не сказала. Почему-то у меня было чувство, что скоро все изменится. Только я не знала как.

К родителям я пойти еще раз не могла – они решат, что что-то не так, а если им объяснить, в чем дело, они вообразят, что дела обстоят даже хуже, чем они думали. Вместо этого я направилась на фабрику к Франсу. Я не видела его с той поры, когда он расспрашивал меня, какие ценности есть в доме Вермееров. Эти вопросы меня рассердили, и я больше к нему не ходила.

Женщина у ворот меня не узнала. Когда я сказала, что хочу видеть Франса, она пожала плечами и пропустила меня, не объяснив, где искать Франса. Я зашла в низкое здание, где мальчики того же возраста, что и Франс, сидели за низкими столами и разрисовывали изразцы. Картинки у них были немудрящие – ничего похожего на изящные рисунки отца. Многие даже рисовали не фигуры, а только листочки и завитушки по углам плиток, оставляя середину свободной для более опытного мастера.

При виде меня они засвистали так пронзительно, что мне захотелось заткнуть уши. Я подошла к ближайшему мальчику и спросила, где мой брат. Он покраснел и опустил голову. Хотя они были рады развлечься за мой счет, никто не сказал мне, где искать брата.

Я нашла здание поменьше, где было очень жарко от топящихся печей. Франс был тут, голый до пояса. Он обливался потом, и выражение лица у него было недоброе. У него наросли мышцы на руках и груди. Он становился мужчиной.

Руки у него были обмотаны до локтей кусками стеганых одеял, и это придавало ему неуклюжий вид, но когда он вытаскивал из печи подносы с плитками, он так ловко с ними обращался, что нигде не обжегся. Я боялась его позвать – вдруг он уронит поднос.

Но он увидел меня раньше, чем я заговорила, и тут же опустил поднос, который был у него в руках.

– Что ты здесь делаешь, Грета? Что-нибудь случилось с матушкой или отцом?

– Нет, с ними все в порядке. Я просто пришла к тебе в гости.

– А…

Франс размотал руки, вытер лицо тряпкой, отхлебнул из кружки пива и повел плечами, как делают грузчики, окончившие разгрузку баржи, чтобы размяться и снять напряжение. Раньше я за ним не замечала такой привычки.

– Ты все еще работаешь у печи? Тебе разве еще не поручают более тонкую работу? Разрисовывать или глазуровать плитки, как те мальчики в соседнем здании…

Франс пожал плечами.

– Но они же твои сверстники. Разве тебе не пора?..

У него перекосилось лицо, и я оборвала себя на полуслове.

– Я наказан, – тихо сказал он.

– Наказан? За что?

Франс молчал.

– Франс, признавайся, в чем дело, а не то я скажу родителям, что у тебя ничего не получается с учебой.

– Дело не в этом, – торопливо сказал Франс, – я рассердил хозяина.

– Чем?

– Я обидел его жену.