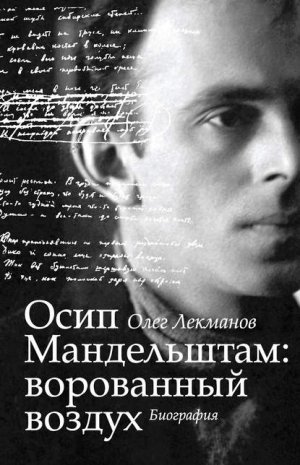

Осип Мандельштам: ворованный воздух. Биография Лекманов Олег

Буквально через несколько дней, при отъезде из Феодосии, Мандельштам был арестован врангелевской контрразведкой. Причины этого ареста доподлинно не известны. Можно только утверждать, что письмо Волошина к Новинскому никакой роли здесь не сыграло – чему порукой прежде всего постскриптум к этому письму. По-видимому, белым показались подозрительными дружеские контакты поэта с местными большевиками – у одного из них, И.З. Каменского, Мандельштам даже жил некоторое время в Феодосии (по некоторым сведениям, поэт согласился перевезти из Крыма в Батум конспиративную почту). «<Н>а задержанного Иосифа МАНДЕЛЬШТАМА упадает основательное подозрение в принадлежности его к партии коммунистов-большевиков». Так мотивировал причину ареста поэта полковник Астафьев[323].

Освободили Мандельштама благодаря хлопотам другого полковника, а по совместительству – стихотворца и мандельштамовского приятеля Александра Викторовича Цыгальского. «Цыгальский создан был, чтобы кого-нибудь нянчить и особенно беречь чей-то сон» (из очерка Мандельштама «Бармы закона») (II: 399).

Свою лепту в освобождение поэта внес и обиженный Волошин, который, под давлением общих друзей, обратился с письмом к начальнику политического розыска Апостолову: «Мне говорили, что Мандельштам обвиняется в службе у большевиков. В этом отношении я могу Вас успокоить вполне: Мандельштам ни к какой службе не способен, а также <и к> политическим убеждениям: этим он никогда в жизни не страдал»[324].

В качестве своеобразного эпилога ко всей этой истории приведем зафиксированный в дневнике Марка Талова от 13 апреля 1931 года монолог Мандельштама по поводу некоего переводчика М., без спроса позаимствовавшего из библиотеки поэта редкое издание Николая Языкова: «Вот никогда бы не подумал, что такой джентльменистый человек может заниматься таким делом – взять, авось не заметит мил-друг, а если и заметит, не припомнит, кто взял!»[325]

После своего освобождения поэт вместе с братом Александром переправился на барже из Феодосии в Батум. «Пять суток плыла азовская скорлупа по теплому соленому Понту, пять суток на карачках ползали мы через палубу за кипятком, пять суток косились на нас свирепые дагестанцы» (из очерка Мандельштама «Возвращение») (II: 313). В Батуме Осипа Эмильевича немедленно арестовали лояльные к белым местные власти. Причина: отсутствие грузинской визы в мандельштамовском паспорте. На этот раз Мандельштам был вызволен из-под стражи стараниями конвойного Чигуа, на свой страх и риск доставившего арестованного поэта к гражданскому губернатору Батума, а также благодаря заступничеству грузинских поэтов Тициана Табидзе и Николаза Мицишвили. Из воспоминаний Николаза Мицишвили: «Входит низкого роста сухопарый еврей – лысый и без зубов, в грязной, измятой одежде и дырявых шлепанцах. Вид подлинно библейский»[326]. Из мемуаров жены Тициана Табидзе – Нины: когда Тициану «показали на Мандельштама, он сперва не поверил, что этот поэт, этот эстет сидит на камне, обросший и грязный. Тициан некоторое время не верил, что это и есть Мандельштам, и даже стал задавать вопросы, на которые он один мог бы ответить. Например: “Какое ваше стихотворение было напечатано в таком-то году в таком-то журнале?” Тот назвал и даже прочитал свои стихи наизусть»[327]. Из воспоминаний поэта Колау Надирадзе: «<О>н производил довольно тягостное впечатление человека задерганного, измученного и истощенного, пережившего немало ужасных минут, часов или даже дней и недель»[328].

19 сентября в батумском ОДИ (Обществе деятелей искусства) по инициативе бывшего участника «Цеха» Николая Макридина был устроен вечер Мандельштама. Из газетного отчета об этом вечере: «Поэт О. Мандельштам выступил с чтением своих стихов в двух отделениях <…>. Читка стихов у поэта очень своеобразна <…>. И логические ударения, и значимость слов, и словесная инструментовка стиха – все приносится в жертву ритму. В этом, правда, своеобразие, но и значительная потеря красот собственной поэзии. Переполненная аудитория студии очень внимательно слушала поэта и наградила его аплодисментами»[329].

Из Батума Осип и Александр Мандельштамы направились в Тифлис, где их принимали Тициан Табидзе и Паоло Яшвили. В Тифлисе поэт встретился со своим давним знакомцем Ильей Эренбургом, который красочно описал некоторые подробности этой встречи в своих воспоминаниях. «Паоло устроил нас в старой замызганной гостинице <…>. Осип Эмильевич от кровати отказался – боялся клопов и микробов; спал он на высоком столе. Когда рассветало, я видел над собой его профиль; спал он на спине, и спал торжественно»[330].

26 сентября в тифлисской консерватории состоялось совместное выступление Мандельштама, Эренбурга и петроградского актера Н. Ходотова.

В начале октября братья Мандельштамы вместе с четой Эренбургов в качестве дипкурьеров возвратились из Тифлиса в Москву на бронепоезде. В московском Доме печати Мандельштам лицом к лицу столкнулся с Блюмкиным, который набросился на поэта с проклятиями и угрозами.

Опасаясь новых конфликтов с Блюмкиным, служившим теперь комиссаром в Политуправлении, Мандельштам в середине октября 1920 года уехал из Москвы в Петроград. Вскоре он получил «кособокую комнату о семи углах»[331] в легендарном Доме искусств. Причудливые формы комнат этого дома позднее увлеченно описывала в своем мемуарном романе Ольга Форш: «Они были нарезаны по той не обоснованной здравым смыслом системе, по которой дети из тонко раскатанного теста, почерневшего в их руках, нарезают печенья – квадратом, прямоугольником, перекошенным ромбом… а не то схватят крышку от гуталина и выдавят совершеннейший круг»[332].

Портрет Мандельштама – жителя Дома искусств – превратился в едва ли не обязательный атрибут многочисленных мемуаров о литературном и окололитературном быте Петрограда начала 20-х годов. Именно тогда в сознании большинства современников за Мандельштамом окончательно закрепилась репутация «ходячего анекдота»[333] – «чудака с оттопыренными красными ушами»[334], «похожего на Дон Кихота»[335], – «сумасшедшего и невообразимо забавного»[336]. Можно только догадываться, скольких душевных мук стоила Мандельштаму подобная репутация. «Такое отношение допускало известную фамильярность в обращении, – писала Эмма Герштейн. – Но он же знал, что его единственный в своем роде интеллект и поэтический гений заслуживает почтительного преклонения. Эта дисгармония была источником постоянных страданий Осипа Мандельштама»[337]. «Почему-то все, более или менее близко знавшие Мандельштама, звали его “Оськой”, – недоумевал Николай Пунин. – А между тем он был обидчив и торжественен; торжественность, пожалуй, даже была самой характерной чертой его духовного строя»[338].

Зато именно в описываемый период автор «Камня» приобрел в глазах широкой публики, а не только друзей-акмеистов, статус поэта-мастера. 22 октября 1920 года он читал свои новые стихи в Клубе поэтов на Литейном проспекте. Эти стихи впервые были по достоинству оценены Александром Блоком. Вспоминает Надежда Павлович: «С первого взгляда, лицо Мандельштама не поражало. Худой, с мелкими неправильными чертами… Но вот он начал читать, нараспев и слегка ритмически покачиваясь. Мы с Блоком сидели рядом. Вдруг он тихонько тронул меня за рукав и показал глазами на лицо Осипа Эмильевича. Я никогда не видела, чтобы человеческое лицо так изменялось от вдохновения и самозабвения»[339]. А сам Блок внес в дневник следующую запись: «Гвоздь вечера – И. Мандельштам, который приехал, побывав во врангелевской тюрьме. Он очень вырос. Сначала невыносимо слушать общегумилевское распевание. Постепенно привыкаешь, “жидочек” прячется, виден артист. Его стихи возникают из снов – очень своеобразных, лежащих в областях искусства только. Гумилев определяет его путь: от иррационального к рациональному (противуположность моему). Его <стихотворение> “Венеция”»[340]. Характеристика «человек-артист» на языке Блока была едва ли не самой высшей из всех возможных похвал.

Пройдет не так уж много времени, и в литературном приложении к газете «Накануне» от 18 июня 1922 года появится такой отзыв о поэте: «По общему мнению, последние стихи Мандельштама – изумительное явление в современной русской литературе, аналогичное только разве прозе Андрея Белого»[341].

Стихотворения, которые Мандельштам читал в Клубе поэтов в октябре 1920 года, восхитили и молодую актрису Александринского театра Ольгу Николаевну Арбенину-Гильдебрандт (1897/98–1980): «Я его стихи до этого не особенно любила (“Камень”), они мне казались неподвижными и сухими <…>. Когда произошло его первое выступление (в Доме литераторов), я была потрясена! Стихи были на самую мне близкую тему: Греция и море!.. “Одиссей… пространством и временем полный…” Это был шквал. Очень понравилась мне и “Венеция”»[342].

«Я обращалась с ним, как с хорошей подругой, которая все понимает. И о религии, и о флиртах, и о книгах, и о еде, – пишет далее Арбенина. – Он любил детей и как будто видел во мне ребенка. И еще – как это ни странно, что-то вроде принцессы – вот эта почтительность мне очень нравилась. Я никогда не помню никакой насмешки, или раздражения, или замечаний – он на все был “согласен” <…>. О своем прошлом М. говорил, главным образом, о своих увлечениях. Зельманова, М. Цветаева, Саломея. Он указывал, какие стихи кому. О Наденьке <…> очень нежно, но скорее как о младшей сестре. Рассказывал, как они прятались (от зеленых?) в Киеве»[343]. Отметим попутно, что имени Ахматовой в приводимом Арбениной списке нет.

Арбенинское идиллическое описание отразило одну сторону взаимоотношений Осипа Эмильевича и Ольги Николаевны. Другая сторона – ведомая только поэту – нашла отражение в мандельштамовском стихотворении «Я наравне с другими…» (1920), обращенном к Ольге Николаевне. В этом стихотворении любовь изображена как мука, как пытка, но мука – неизбежная и пытка – желанная:

- Я наравне с другими

- Хочу тебе служить,

- От ревности сухими

- Губами ворожить.

- Не утоляет слово

- Мне пересохших уст,

- И без тебя мне снова

- Дремучий воздух пуст.

- Я больше не ревную,

- Но я тебя хочу,

- И сам себя несу я,

- Как жертву палачу.

- Тебя не назову я

- Ни радость, ни любовь.

- На дикую, чужую

- Мне подменили кровь.

- Еще одно мгновенье,

- И я скажу тебе:

- Не радость, а мученье

- Я нахожу в тебе.

- И, словно преступленье,

- Меня к тебе влечет

- Искусанный в смятеньи

- Вишневый нежный рот.

- Вернись ко мне скорее,

- Мне страшно без тебя,

- Я никогда сильнее

- Не чувствовал тебя,

- И все, чего хочу я,

- Я вижу наяву.

- Я больше не ревную,

- Но я тебя зову[344].

В конце ноября 1920 года Мандельштам написал еще одно стихотворение, навеянное встречами с Арбениной:

- В Петербурге мы сойдемся снова,

- Словно солнце мы похоронили в нем,

- И блаженное, бессмысленное слово

- В первый раз произнесем.

- В черном бархате советской ночи,

- В бархате всемирной пустоты,

- Все поют блаженных жен родные очи,

- Все цветут бессмертные цветы[345].

Впоследствии эти строки совсем с особым чувством станут вспоминать те обитатели Дома искусств, которые предпочтут «бархат всемирной пустоты» «черному бархату советской ночи». Расцитированное по десяткам эмигрантских мемуаров о Мандельштаме, стихотворение «В Петербурге мы сойдемся снова…» вызвало к жизни немало поэтических подражаний и ответов. Среди лучших – лаконичное десятистишие Георгия Иванова начала 1950-х годов:

- Четверть века прошло за границей,

- И надеяться стало смешным.

- Лучезарное небо над Ниццей

- Навсегда стало небом родным.

- Тишина благодатного юга,

- Шорох волн, золотое вино…

- Но поет петербургская вьюга

- В занесенное снегом окно,

- Что пророчество мертвого друга

- Обязательно сбыться должно[346].

Дом искусств служил пристанищем для Мандельштама до начала марта 1921 года. Год спустя он самокритично признавался: «Жили мы в убогой роскоши Дома искусств, в Елисеевском доме, что выходит на Морскую, Невский и Мойку, поэты, художники, ученые, странной семьей, полупомешанные на пайках, одичалые и сонные. Не за что было нас кормить государству; и ничего мы не делали» (II: 246). Этот период вместил в себя интенсивное общение Мандельштама с Гумилевым, не слишком охотное участие в возрожденном Гумилевым «Цехе», а также несколько их совместных поэтических выступлений. «Как воспоминание о пребывании Осипа в Петербурге в 1920 году, кроме изумительных стихов к Арбениной, остались еще живые, выцветшие, как наполеоновские знамена, афиши того времени – о вечерах поэзии, где имя Мандельштама стоит рядом с Гумилевым и Блоком»[347].

В марте 1921 года поэт уехал из Петрограда в Киев. Из «Второй книги» Надежды Яковлевны: «Наша разлука с Мандельштамом длилась полтора года, за которые почти никаких известий друг от друга мы не имели. Всякая связь между городами оборвалась. Разъехавшиеся забывали друг друга, потому что встреча казалась непредставимой. У нас случайно вышло не так. Мандельштам вернулся в Москву с Эренбургами. Он поехал в Петербург и, прощаясь, попросил Любу <Козинцеву-Эренбург>, чтобы она узнала, где я. В январе Люба написала ему, что я на месте, в Киеве, и дала мой новый адрес – нас успели выселить. В марте он приехал за мной – Люба и сейчас называет себя моей свахой. Мандельштам вошел в пустую квартиру, из которой накануне еще раз выселили моих родителей – это было второе по счету выселение. В ту минуту, когда он вошел, в квартиру ворвалась толпа арестанток, которых под конвоем пригнали мыть полы, потому что квартиру отводили какому-то начальству. Мы не обратили ни малейшего внимания ни на арестанток, ни на солдат и просидели еще часа два в комнате, уже мне не принадлежавшей. Ругались арестантки, матюгались солдаты, но мы не уходили. Он прочел мне груду стихов и сказал, что теперь уж наверное увезет меня. Потом мы спустились в нижнюю квартиру, где отвели комнаты моим родителям. Через две-три недели мы вместе выехали на север. С тех пор мы больше не расставались»[348].

Целый год чета Мандельштамов провела в разъездах по Стране Советов. Киев – Москва – снова Киев – Петроград – Ростов – Кисловодск – Баку – Тифлис – Батум – Новороссийск – снова Ростов – Харьков – снова Киев – снова Петроград – снова Москва. Осипом Эмильевичем и Надеждой Яковлевной, надо полагать, двигала не столько тяга к перемене мест, сколько стремление зацепиться за жизнь, найти себя в кардинально меняющемся мире. «<О>тдельной судьбы не существует» (из статьи Мандельштама «Конец романа», 1922) (II: 275). «Мне хочется жить настоящим домом. Я уже не молод. Меня утомляет комнатная жизнь», – 11 декабря 1922 года напишет тридцатидвухлетний Мандельштам брату Евгению (IV: 30).

- Холодок щекочет темя,

- И нельзя признаться вдруг, –

- И меня срезает время,

- Как скосило твой каблук.

Изображение непоправимо лысеющего человека, которое могло бы восприниматься почти комически, в этом стихотворении органично перетекает в изображение беспощадного, пожирающего всё и вся времени.

Если и не совсем рассыпался, то почти до неузнаваемости деформировался круг прежних мандельштамовских друзей и знакомых. Мимоходом повидав поэта, уехали за границу Георгий Иванов и Владислав Ходасевич. Покинутой Владиславом Ходасевичем жене Анне Ивановне поэт оказывал посильную помощь: «Все “Серапионовы братья”, живущие в Доме искусств, Осип Мандельштам <…> помогали мне чем могли в моем горе»[349].

А Иванов накануне отъезда успел не слишком приязненно написать о своем друге в журнале «Дом искусств»: «Стихи Мандельштама неровны. Рядом с отличными строчками попадаются довольно плохие. В “Черепахе” больше хороших, чем плохих строк, а в “Tristia” перевес на стороне неудачных. Неосмотрительно со стороны поэта печатать рядом два стихотворения, в каждом из которых повторяется эпитет “простоволосый”, оба раза в неожиданном сочетании (“простоволосые жалобы” и “простоволосая трава”). Из-за этого не только пропадает эффект неожиданности, но и оба эти образа приобретают, как всякое механическое, хотя бы и редкое, соединение, привкус фальши. Неприятна своей дешевой риторичностью последняя строфа “Черепахи”»[350].

Перед долгой эмиграцией встретилась с Мандельштамом и его молодой женой Марина Ивановна Цветаева. Из воспоминаний Надежды Яковлевны: «В результате равнодушия друг к другу, предвзятого отношения и коллекции вздорных характеров никто из нас не сумел сказать ни единого человеческого слова или, как говорили в старину, разбить лед. Мы все нахохлились и сами себя обокрали»[351]. В свою очередь, Цветаева в одном из писем того времени охарактеризовала Надежду Яковлевну не только как «недавнюю», но и как «ревнивую» жену[352].

В тогдашнем разговоре с Петром Зайцевым Цветаева «несколько насмешливо отзывалась о самом Мандельштаме как о наивном и простодушном человеке, слишком уж явно и открыто проявлявшем свои эмоции из-за ревности: ревновал свою молоденькую жену, полудевочку-полуженщину с хрустальными ясными глазами, к поэту Георгию Шенгели»[353]. Марина Цветаева, кого-либо обвиняющая в излишней открытости, – это, конечно, выглядит несколько парадоксально.

Вадим Шершеневич, адресат доброжелательной дарственной надписи на первом «Камне» («Вадиму Шершеневичу от ценителя его поэзии – автора»)[354], в начале апреля 1921 года «из-за какой-то легкой ссоры с Мандельштамом на вечеринке Камерного театра» «разгорячился и дал ему пощечину» (из покаянных мемуаров самого Шершеневича)[355]. «Во время беседы О. Мандельштама, Шершеневича и бывших около них дам, Шершеневич все время шокировал О. Мандельштама наглыми остротами по его адресу. Кто-то из присутствующих указал Шершеневичу на то, что он ставит О. Мандельштама в неловкое положение, на что Шершеневич отвечал, что ставить других в неловкое положение – его специальность. Такое поведение Шершеневича вызвало со стороны О. Мандельштама справедливые и резкие замечания вроде: «Всё искусство т. Шершеневича ставить других в неловкое положение основано на трудности ударить его по лицу, но в крайнем случае трудность эту можно преодолеть». Минуты две спустя Шершеневич нагнал уходившего О. Мандельштама и в присутствии гардеробных женщин ударил его по лицу. О. Мандельштам ответил ему тем же, после чего Шершеневич повалил его на землю»[356]. На другой день зарвавшемуся имажинисту был передан вызов на дуэль, но от дуэли Шершеневич уклонился[357].

В июне 1921 года Мандельштамы приехали в Ростов. Здесь с помощью местных поэтов Осипу Эмильевичу удалось дешево приобрести ту самую шубу, которой спустя год предстояло сделаться «героиней» одноименного мандельштамовского очерка: «Хорошо мне в моей стариковской шубе, словно дом свой на себе носишь. Спросят – холодно ли сегодня на дворе, и не знаешь, что ответить, может быть, и холодно, а я-то почем знаю?» (II: 245). Эта шуба, не без успеха выполнявшая роль отсутствовавшего дома, запомнилась многим мемуаристам, от любившего приврать Ю. Трубецкого: «<О>н был в великолепной шубе, а при шубе какая-то рыжая кепка»[358] – до, как правило, правдивого Ю. Олеши: «По безлюдному отрезку улицы двигались навстречу мне две фигуры, мужская и женская. Мужская была неестественно расширившаяся от шубы явно не по росту, да еще и не в зимний день. На пути меж массивом шубы и высоким пиком меховой же шапки светлел крошечный камушек лица»[359].

Не в последнюю очередь для того, чтобы Мандельштаму было чем расплатиться за свою шубу, в Ростове был устроен авторский вечер поэта. Этот вечер описан в воспоминаниях Н.О. Грацианской (Александровой): «Осип Эмильевич вышел на эстраду в белой рубашке с отложным воротником. На нем были темные брюки, перехваченные узким ремешком.

Немного приподнявшись на носках, он стал читать стихи. Голос его был монотонен, стихи отменно хороши <…>.

Ряды слушателей замерли. Но уже с первых строк, произнесенных поэтом, по какому-то плывущему в зале шумку стало ясно, что многие ждали совсем другого.

Примерно половина аудитории слушала все более увлеченно, но в большинстве были те, кто пришел не к поэту, а на обычную здесь пеструю эстрадную программу.

А Мандельштам все читал и читал, и слушать его было подлинным наслаждением»[360].

Из Ростова через Кисловодск Мандельштамы перебрались в Баку, где на Осипа Эмильевича и Надежду Яковлевну удручающее впечатление произвело свидание с Сергеем Городецким. «Сидел он долго и все время балагурил, но так, что показался мне законченным маразматиком» (из «Второй книги» Надежды Яковлевны)[361]. Мандельштам, впрочем, в течение какого-то времени еще пытался возобновить с Городецким более или менее дружеские взаимоотношения. «Вопреки всему-всему я утверждаю, что Городецкий остался верен себе. Узнаю во всем старого Городецкого времен “Цеха” и акмеизма и с любовью жду и прозреваю будущего Городецкого» (II: 550). С такими ободряющими словами в том же 1921 году Мандельштам обратился к своему былому соратнику.

В июньские дни 1921 года поэт посетил и надолго осевшего в Баку Вячеслава Ивановича Иванова, который охарактеризовал новые мандельштамовские стихи как «очень сильные технически». В дневнике Моисея Альтмана пересказан несколько разочарованный монолог, обращенный Мандельштамом к Иванову: «– Я думал, идя к Вам, В<ячеслав> И<ванович>, всю дорогу, что Вы мне скажете обо всем происходящем, и вот Вы говорите мне, что решительно ничего не знаете, не понимаете и не видите. Я называю это священным катарактом»[362].

Реконструировать, по крайней мере, одну из тем, которая затрагивалась в беседе Вячеслава Иванова с Мандельштамом, помогает следующий фрагмент из заметки последнего «Письмо о русской поэзии» (1922): «От космической поэзии Вячеслава Иванова, где “даже минерал произносит несколько слов”, осталась маленькая византийская часовенка, где собрано великолепие многих сгоревших храмов» (II: 237). Ироническая мандельштамовская фраза о «минерале» перекликается с высказыванием Иванова, зафиксированным в бакинском дневнике Альтмана: «<К>ак растения ни совершенны, есть в мире нечто еще совершеннее их. Это – минерал. Его жизнь, его почти абсолютная статичность, которая, по современной науке, и есть наибольшее движение, его тишина – изумительны»[363]. По-видимому, что-то подобное Иванов говорил и тщетно ждущему от него оценок «происходящего» Мандельштаму.

Необходимо, впрочем, обратить внимание на кавычки, в которые заключена у Мандельштама фраза о минерале. С.В. Василенко и Ю.Л. Фрейдин установили, что это – издевательская цитата из «Бесов» Достоевского, характеризующая сумбурное творчество Степана Трофимовича Верховенского[364]. Интересно, что с Верховенским-отцом сравнила в своих записных книжках Вячеслава Иванова и Марина Цветаева: «<Ч>уть-чуть от Степана Трофимовича»[365].

Летом 1921 года Мандельштам мимолетно пересекся в Батуме с Михаилом Булгаковым. Позднее тот шаржированно изобразил свою первую встречу с поэтом в «Записках на манжетах»: «…Осип Мандельштам. Вошел в пасмурный день и голову держал высоко, как принц. Убил лаконичностью:

– Из Крыма. Скверно. Рукописи у вас покупают?

– …Но денег не пла… – начал было я и не успел окончить, как он уехал. Неизвестно куда»[366]. 3 июля 1962 года Надежда Яковлевна Мандельштам, возможно, чуть-чуть расцвечивая действительность, писала Елене Сергеевне Булгаковой о батумских встречах своего мужа с Михаилом Афанасьевичем: «К нам несколько раз на улице подходил молодой человек и спрашивал О. М., стоит ли писать роман, чтобы послать его в Москву на конкурс. О. М., к тому времени уже знавший литературную жизнь, говорил, что на конкурс посылать ничего не стоит, а надо ехать в Москву и связаться с редакциями. Они иногда подолгу разговаривали на эту “практическую” тему. О. М. говорил мне, что у этого незнакомого юноши, интересующегося конкурсом, вид, внушающий доверие»[367]. В скобках отметим, что Булгаков был всего на полгода младше Мандельштама[368].

В Тифлисе, в июле или в августе 1921 года, Осип Эмильевич рассорился с Тицианом Табидзе и Паоло Яшвили. Болезненно задетый в мандельштамовском коротком эссе «Кое-что о грузинском искусстве» (1922), Табидзе недолго оставался в долгу. Вскоре он заочно ответил автору «Камня» в одной из своих полемических заметок: «Первым среди русских поэтов в Тбилиси поселился Осип Мандельштам. Благодаря человеколюбию грузин этот голодный бродяга, Агасфер, пользовался случаем и попрошайничал. Но когда он уже всем надоел, поневоле пошел по своей дороге. Этот Хлестаков русской поэзии в Тбилиси требовал такого к себе отношения, как будто в его лице представлена вся русская поэзия»[369].

Наконец, – и это самое главное – август 1921 года ознаменовался двумя трагическими событиями, положившими не «календарный», а «настоящий» предел десятым годам ХХ века как эпохе расцвета русской модернистской поэзии. 7 августа умер Александр Блок. 25 августа был расстрелян Николай Гумилев. «Время рассудит или, вернее, уже рассудило их, – писала позднее Ахматова, – но как это было ужасно, когда эта литературная вражда кончилась одновременной гибелью обоих»[370].

Мандельштам молниеносно отозвался на смерть Блока: в батумском Центросоюзе он прочел доклад об авторе «Двенадцати», с вариациями которого потом выступал еще несколько раз, например, в Харькове. «Недавно в литературной жизни Харькова и в моей личной жизни произошло радостное событие, – 3 марта 1922 года писал Л. Ландсберг М. Волошину. – Здесь на неделю остановился Мандельштам, проездом из Тифлиса в Киев (потом Москва – Петроград). Появился он неожиданно для всех на одном литературном вечере, экспромтом произнес речь о Блоке, свою, особенную, немного неуклюжую, но грациозную, из удивительных своих афоризмов. Был устроен его вечер, собравший лучшую харьковскую публику <…>. Новых стихов у него мало (почти все посылаю Вам). Много пишет статей, фельетонов и корреспонденций, отлично зарабатывает. Трогательно нежен с женой, вообще стал лучше – мягче и терпимее»[371].

О гибели Гумилева Мандельштаму сообщил в Тифлисе представитель РСФСР в Грузии Борис Легран. Поэтическим откликом на кончину ближайшего друга стало стихотворение «Умывался ночью на дворе…» (1921) с его центральным образом соли на топоре (как известно, топор присыпают солью при рубке мяса, дезинфицируя железо от крови):

- Умывался ночью на дворе –

- Твердь сияла грубыми звездами.

- Звездный луч – как соль на топоре,

- Стынет бочка с полными краями.

- <…>

- Тает в бочке, словно соль, звезда,

- И вода студеная чернее,

- Чище смерть, соленее беда,

- И земля правдивей и страшнее[372].

Гибель Гумилева обессмыслила в глазах Мандельштама какие бы то ни было разговоры о возрождении акмеизма. В конце декабря 1922 года Осип Эмильевич раздраженно ответил московской поэтессе Сусанне Укше, пригласившей его возглавить новообразованную группу, ориентирующуюся на заветы акмеизма: «Никаких акмеистов-москвичей нету, были и вышли питерские акмеисты, прощайте» (свидетельство матери Ларисы Рейснер)[373].

А в июле 1923 года Мандельштам гораздо более мягко писал Льву Горнунгу – молодому стихотворцу и собирателю материалов о жизни и творчестве Гумилева:

«Многоуважаемый Лев Владимирович!

Спасибо за стихи. Читал их внимательно. Простите меня, если я скажу о них в этой записочке: в них борется живая воля с грузом мертвых, якобы “акмеистических” слов. В<ы> любите пафос. Хотите ощутить время. Но ощущенье времени меняется.

Акмеизм 23<-го> года не тот, что в 1913 году.

Вернее, акмеизма нет совсем. Он хотел быть лишь “совестью” поэзии. Он суд над поэзией, а не сама поэзия. Не презирайте современных поэтов. На них благословение прошлого. С приветом О. Мандельштам» (IV: 33).

Свою характеристику стихов младшего поэта Мандельштам начал легко распознаваемой цитатой из Гумилева. Осуждая увлечение Горнунга «мертвыми, якобы “акмеистическими” словами», он, без сомнения, апеллировал к финальной строке знаменитого гумилевского «Слова»: «Дурно пахнут мертвые слова».

Мандельштамовский «некролог» акмеизму также насыщен весьма прозрачными намеками на творческую деятельность любимого поэта Горнунга.

В начале 1923 года вышла в свет итоговая книга Гумилева «Письма о русской поэзии». Валерий Брюсов опубликовал рецензию на эту книгу, дав ей амбивалентное заглавие «Суд акмеиста». В письме к Горнунгу Мандельштам подхватил брюсовскую метафору, определив акмеизм как «суд над поэзией, а не саму поэзию». А мандельштамовское ретроспективное суждение об акмеизме из письма ко Льву Горнунгу – «Он хотел быть лишь “совестью” поэзии» – вполне проясняется при сопоставлении с репликой Владимира Шилейко, зафиксированной Павлом Лукницким: «Мандельштам очень хорошо говорил в эпоху первого “Цеха поэтов”: “Гумилев – это наша совесть”»[374].

Бесповоротному распаду привычного миропорядка Мандельштам все более и более сознательно пытался противопоставить собственную созидающую и организующую волю. В конце февраля – начале марта 1922 года в Киеве они с Надеждой Яковлевной зарегистрировали свой брак. Отчасти это было продиктовано внешними, сугубо прагматическими обстоятельствами. Однако решительный поступок Мандельштама заключал в себе и нечто большее. Поэт добровольно отказывался от роли беспомощного и нуждающегося в постоянной заботе «старших» младенца. Эта роль, если верить Ирине Одоевцевой, по привычке навязывалась Мандельштаму петроградскими знакомыми даже после женитьбы: «И вот оказалось, что Мандельштам женился. Конечно, неудачно, катастрофически гибельно. Иначе и быть не может. Конечно, он предельно несчастен. Бедный, бедный!..»[375].

В марте этого же года Мандельштамы переехали в Москву. В апреле они получили комнату в писательском общежитии – левом флигеле Дома Герцена (Тверской бульвар, 25). «<K>омнатка почти без мебели, случайная еда в столовках, хлеб и сыр на расстеленной бумаге, а за единственным окошком первого этажа флигелька – густая зелень сада перед ампирным московским домом с колоннами по фасаду» – так описал быт Мандельштамов той поры Валентин Катаев[376].

В Дом Герцена к поэту несколько раз приходил Велимир Хлебников. Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна всемерно его опекали. «Хлебников был голодный, а мы со своим пайком второй категории чувствовали себя богачами <…>. Мандельштам ухаживал за Хлебниковым гораздо лучше, чем за женщинами, с которыми вообще бывал шутливо грубоват»[377]. Мандельштам предложил Хлебникову «пообедать у уборщицы Дома Герцена (в подвале), – с мандельштамовских слов записал Н.И. Харджиев. – Старухе кто-то сказал, что Хлебников – странник, и она почтительно называла его батюшкой. Хлебникову это понравилось.

Мандельштам решил помочь бездомному Хлебникову и повел его в лавку “Книгоиздательства писателей”. Там “работали” Н.А. Бердяев и критик В. Львов-Рогачевский. Стоявший за прилавком критик спросил:

– Вы член писательской организации?

Хлебников неуверенно пробормотал:

– Кажется, не состою…

Мандельштам сообщил Львову-Рогачевскому, что в левом флигеле Дома Герцена есть свободная комната. Тот ответил:

– У нас есть способные литераторы, которые тоже нуждаются в комнате.

Мандельштам запальчиво заявил, что Хлебников – самый значительный поэт эпохи.

Хлебников слушал, улыбаясь.

Яростная речь Мандельштама была безуспешна, комнату получил Д. Благой»[378].

В ряд созидательных поступков поэта идеально встраивается и упорное мандельштамовское стремление опубликовать вторую книгу своих стихов. 5 ноября 1920 года он заключил договор с владельцем частного «Петрополиса» Я.Н. Блохом на издание сборника «Новый камень» объемом от 4 до 6 печатных листов. Это издание не состоялось. 11 мая 1922 года поэт подписал договор с Госиздатом, обязуясь подготовить к печати авторскую книгу стихов «Аониды» в 1805 строк (другой вариант заглавия – «Слепая ласточка»). Книга с таким названием света не увидела.

И только в августе 1922 года берлинским издательством «Petropolis» была выпущена новая книга стихов Осипа Мандельштама – «Tristia» (на обложке значился 1921 год). Оформил книгу М.В. Добужинский; заглавие для нее предложил Михаил Кузмин. «Сборник Мандельштама, который Кузмин окрестил “Tristia”, ибо сам автор не находил подходящего названия, был набран, но перед выходом в свет запрещен и появился только после переселения издательства в Берлин», – записал со слов Я.Н. Блоха журналист О. Офросимов много лет спустя[379].

Глава третья

Между «Tristia» (1922) и «Стихотворениями» (1928)

Хотя рецензий на «Tristia» было опубликовано гораздо меньше, чем на «Камень» (1915), почти все, кому довелось писать о второй книге Мандельштама, оценили ее чрезвычайно высоко. Даже злоязычный футурист Сергей Бобров, обозвавший ранние мандельштамовские стихи «снобистской болтовней»[380], для «Tristia» нашел совсем другие слова: «Откуда взялся у Мандельштама этот очаровывающий свежестью голос?.. Откуда эта настоященская, с улицы, с холодком, с трамвайным билетиком простота? Откуда вот эта горячность, эта страсть, эта чуточку болезненная, но живая грусть, откуда сквозит эта свежесть?»[381]. Илья Эренбург, напротив, сблизил стихи «Tristia» со стихами «Камня» через метафору зодчества: «Мандельштам является – в эпоху конструктивных зданий – одним из немногих строителей»[382]. Владислав Ходасевич увидел в новой мандельштамовской книге «благородный образчик чистого метафоризма»[383]. «…Нет в его стихах ни одного слова, которое не было бы им заново, целиком создано изнутри» – так оценивал «Tristia» Константин Мочульский[384]. А Николай Пунин, горячо приветствовавший появление «Tristia», все же не удержался от противопоставления мандельштамовской, ориентированной на прошлое поэзии новому, революционному искусству (вскоре подобные оценки карикатурно упростятся и станут дежурными обвинениями в отношении не только Мандельштама, но и будущей пунинской жены – Анны Ахматовой): «Никаких не надо оправданий этим песням. И заменить их тоже нечем. Вот почему я всему изменю, чтобы слышать этого могущественного человека. В своем ночном предрассветном сознании он машет рукавами каких-то великих и кратких тайн. Условимся же никогда не забывать его, как бы молчалива ни была вокруг него литературная критика. И через ее голову станем говорить с поэтом, самым удивительным из того, что, уходя, оставил нам старый мир»[385].

Нужно сказать, что сам Мандельштам воспринял появление «Tristia» не только без восторга, но и почти с гневом. «В последний раз предлагаю доплатить мне обещанный Я.Н. Блохом номинал за “Tristia”, купленные у меня за гроши в 1920 году», – негодующе обращался поэт в издательство «Petropolis» (IV: 33). Даря книгу одному из своих приятелей, Мандельштам надписал ее следующим образом: «Дорогому Давиду Исааковичу Выгодскому – с просьбой помнить, что эта книга вышла против моей воли и без моего ведома»[386]. Сохранился экземпляр «Tristia» с еще более резкой мандельштамовской пометой: «Книжка составлена без меня против моей воли безграмотными людьми из кучи понадерганных листков»[387].

Авторский вариант собрания новых стихотворений Мандельштама поступил в московское издательство «Круг» 25 ноября 1922 года. Он был озаглавлен «Вторая книга» и снабжен посвящением «Н. Х.» – Надежде Хазиной. На прилавках магазинов «Вторая книга» появилась в конце мая 1923 года, за два месяца до третьего и последнего, дополненного, отдельного издания «Камня». Судя по всему, у поэта, как и в случае с «Tristia», не было возможности принять активное участие в издательской судьбе этой книги. Сохранился экземпляр «Камня» (1923), на первой странице которого рукою Мандельштама написано: «А даты стихов где? Или хотя бы книги»[388].

Впоследствии, перепечатывая свою «Вторую книгу» в составе итогового сборника «Стихотворения» (1928), Мандельштам вернулся к заглавию «Tristia»: вероятно, потому, что именно это заглавие прочно закрепилось за книгой в читательском сознании.

«Сборник прекраснейших стихов, певучих, упругих, образных, – оценивал “Вторую книгу” анонимный рецензент. – Подлинная поэзия, глубокая, содержательная. Но – поэзия для немногих. Стихи Мандельштама – лирические признания капризной и глубоко-одинокой индивидуальности, лирика человека, бродящего по миру с одной заботой: “времени бремя избыть”. Глаза падают на здания, на вывески, на случайные крупные вещи, мысль переносится в эллинскую древность, в умирающую Венецию Наполеоновых дней, в фантастику образов Эдгара По, – и случайно пишутся вдохновенные стихи»[389].

На «Вторую книгу» отозвался рецензией и давний мандельштамовский недоброжелатель Валерий Брюсов. В том обозрении современной советской поэзии, которому было суждено стать последним развернутым брюсовским выступлением в печати, он сформулировал два основных упрека в адрес Мандельштама. Первый к этому времени стал уже почти штампом: Мандельштам – «искусный мастер», но ему «нечего сказать». Второму упреку предстояло стать штампом в самые ближайшие годы: стихи поэта «несвоевременны» – «когда прочтешь “вторую книгу” О. Мандельштама, она же его “Печали” <“Tristia”>, возникает вопрос: в каком веке книга написана? Иногда словно проблескивает современность, говорится о “нашем веке”, намекается на европейскую войну, упоминаются “броненосцы” и даже “брюки” – атрибут современности, ибо ни древние эллины, ни древние римляне оных не носили. Но эти проблески меркнут за тучей всяких Гераклов, Трезен, Персефон, Пиерид, летейских стуж, и тому под., и тому под.»[390].

Не слишком остроумно издевавшийся над соседством в мандельштамовской книге «брюк» и «Персефон» опытный рецензент тем не менее чутко уловил стремление Мандельштама соединить в своих стихах жгучую современность с классической древностью. Вольно или невольно, Брюсов сумел нащупать едва ли не главную тему поэзии и прозы Мандельштама периода «Tristia»: гамлетовскую тему прервавшейся связи «времен и поколений». Связи, которую необходимо восстановить, хотя бы и ценой собственной жизни:

- Век мой, зверь мой, кто сумеет

- Заглянуть в твои зрачки,

- И своею кровью склеит

- Двух столетий позвонки?

- <…>

- И еще набухнут почки,

- Брызнет зелени побег,

- Но разбит твой позвоночник,

- Мой прекрасный жалкий век.

Вопрос о возможности или невозможности войти в новую эпоху с грузом прежней культуры по понятным причинам в начале двадцатых годов волновал далеко не одного Мандельштама. Специфика мандельштамовского подхода заключалась в стремлении разрешить проблему связи времен и поколений прежде всего путем провозглашения исторической преемственности между новейшей русской поэзией и старой, в том числе античной культурной традицией. Центральная задача целого ряда его статей этого периода – разворачивание перед читателем сложной иерархии литературных отношений, развивавшихся от рубежа веков к современности. «Произошло то, что можно назвать сращением позвоночника двух поэтических систем, двух поэтических эпох» (II: 288) – так оптимистически Мандельштам варьировал тему и образы стихотворения «Век» в 1923 году. «Современная русская поэзия не свалилась с неба, а была предсказана всем поэтическим прошлым нашей страны», – терпеливо напоминал он в своих «Заметках о поэзии» (1923) (II: 298).

Эта же тема затрагивается в загадочной мандельштамовской «Грифельной оде» (1923), импульсом к созданию которой послужило стихотворение Державина «Река времен в своем стремленьи…», нацарапанное «на грифельной доске» «на пороге девятнадцатого столетия» (из статьи Мандельштама «Девятнадцатый век» 1922 года) (II: 265). Поэт как бы отозвался на собственный вызов годичной давности: «Теперь никто не напишет державинской оды» (из статьи Мандельштама «О природе слова») (II: 219).

Тему столкновения двух поэтических эпох привносит в «Грифельную оду» и другая отчетливая реминисценция – из знаменитого лермонтовского «Выхожу один я на дорогу…»:

- Звезда с звездой – могучий стык,

- Кремнистый путь из старой песни…

- <…>

- И я хочу вложить персты

- В кремнистый путь из старой песни,

- Как в язву, заключая встык –

- Кремень с водой, с подковой перстень[392].

«В двадцатых годах Осип был очень радикально настроен», – с легкой насмешкой рассказывала Анна Ахматова Лидии Гинзбург на исходе этого десятилетия[393]. С ахматовским суждением трудно не согласиться: в своих статьях начала 20-х поэт предпринял попытку кардинальной переоценки акмеистической табели о рангах, создававшейся при его же собственном активном участии. Разумеется, Мандельштаму было глубоко чуждо стремление футуристов подсказать власти, кто есть кто в современной русской словесности, во многом продиктованное футуристической «избыточной советскостью, то есть угнетающим сервилизмом» (формула Бориса Пастернака)[394]. Но и Мандельштам в эти годы увлеченно сводил литературные счеты и подводил литературные итоги[395].

Справедливости ради отметим, что радикально негативно по отношению к своим собственным прежним предпочтениям был настроен отнюдь не только автор «Tristia». Вот что, например, в 1921 году писал о нем самом ближайший приятель Бенедикт Лившиц: «В противоположность Петникову, у которого слово – растение, “поросль”, “побег”, слово О. Мандельштама замкнуто в самом себе, лишено способности органического роста, – обломок мертвой природы, подлинный “камень” <…>. Что это, как не голова, немного склоненная набок, как бы прислушивающаяся к камертону, которым длжно проверять каждый звук. Не новых слов ищет поэт, но новых сторон в слове, данном как некая завершенная реальность, – какой-то новой, доселе не замеченной нами грани, какого-то ребра, которым слово еще не было к нам обращено. Вот почему не только “старыми” словами орудует поэт: в стихах Мандельштама мы встречаем целые строки из других поэтов; и это не досадная случайность, не бессознательное заимствование, но своеобразный прием поэта, положившего себе целью заставить чужие стихи зазвучать по-иному, по-своему. Все творчество Мандельштама, построенное почти исключительно на эффекте разностного восприятия известной звуковой его величины (отдельного слова или целого предложения), рассчитано, таким образом, на весьма узкий круг лиц, способных принять игру ощущений, предлагаемую им, этим безусловно интересным, но упадочным поэтом»[396].

Последние месяцы 1922 года Мандельштам посвятил преимущественно составительской работе над антологией отечественной поэзии прошедшего двадцатилетия. «Случилось так, что два молодых человека решили попробовать, каково быть частными издателями, и заказали О. М. антологию русской поэзии от символистов до “сегодняшнего дня” <…>. Это была самая приятная из всех заказных работ – единственная по-настоящему осмысленная»[397].

Вариантом предисловия к этой так и не вышедшей антологии следует, по-видимому, считать мандельштамовскую заметку «Буря и натиск», чуть позже напечатанную как самостоятельный текст. На первоначальное предназначение статьи «Буря и натиск» указывает тот ее фрагмент, где говорится о поэтических книгах Иннокентия Анненского, которые «хочется целиком перенести в антологию» (II: 293).

Не только для Анненского, но и для многих других русских символистов Мандельштам в статьях начала 1920-х годов нашел самые высокие слова, зачастую, впрочем, подкорректированные весьма язвительными инвективами и намеками (вспомним об аналогии Вячеслав Иванов – Степан Трофимович Верховенский). А вот на долю тех стихотворцев, которые в прежние годы входили в ближайшее мандельштамовское окружение, от «радикально настроенного» поэта выпали почти сплошь попреки да насмешки. Так, стихи Марины Цветаевой о России он в статье «Литературная Москва» (1922) обвинил в «безвкусице и исторической фальши» (II: 258). Ахматовой в «Буре и натиске» досталось за «вульгаризацию» «методов Анненского» (II: 293). Но самое обидное тогдашнее мандельштамовское суждение об Ахматовой содержит тот пассаж из «Литературной Москвы», где имя поэтессы даже не упоминается: «Опыт последних лет доказал, что единственная женщина, вступившая в круг поэзии на правах новой музы, – это русская наука о поэзии, вызванная к жизни Потебней и Андреем Белым и окрепшая в формальной школе Эйхенбаума, Жирмунского и Шкловского. На долю женщин в поэзии выпала огромная область пародии, в самом серьезном и формальном смысле этого слова. Женская поэзия является бессознательной пародией как поэтических изобретений, так и воспоминаний» (II: 257).

В Георгия Иванова метила следующая уничижительная характеристика из заметки Мандельштама «Армия поэтов» (1923), закономерно прочитываемая и как покаянная самооценка собственной юности: «Лет десять назад, в эпоху снобизма “бродячих собак” <…>, маменькины сынки охотно рядились в поэтов со всеми аксессуарами этой профессии: табачным дымом, красным вином, поздними возвращениями, рассеянной жизнью» (II: 336). Насыщенное сходными реалиями стихотворение «От легкой жизни мы сошли с ума…», посвященное Г. Иванову и включенное Кузминым в «Tristia», Мандельштам в своем экземпляре книги перечеркнул, а сбоку энергично приписал: «Ерунда!»[398].

Гораздо доброжелательнее Мандельштам судил о тех поэтах своего поколения, которые были близки к футуризму. Правда, радикальнейшего Алексея Крученых Осип Эмильевич в заметке «Литературная Москва» подверг осмеянию, но «не потому, что он левый и крайний, а потому, что есть же на свете просто ерунда» (II: 258). Задиристый Крученых в долгу не остался и в трактате «Сдвигология русского стиха» (1922) издевательски обратился к читателю от лица условного поэта: «Нам немедленно надо разрешить все мировые вопросы, да, пожалуй, еще поговорить по душам с Марсом – вот задача, достойная магов и поэтов, а на меньшее мы не согласны»[399]. Те читатели, которые держали в памяти следующий фрагмент мандельштамовского эссе «О собеседнике»: «<О>бменяться сигналами с Марсом – задача, достойная лирики» (I: 187), легко отождествляли с крученыховским условным поэтом именно Мандельштама. Кроме того, в своем трактате Крученых иронически процитировал (на этот раз назвав имя автора) заметку Мандельштама «А. Блок»[400].

Совсем по-другому Мандельштам писал в это время о недолгом соратнике и близком приятеле Алексея Крученых, Борисе Леонидовиче Пастернаке (1890–1960)[401]. Его ранним стихотворением «В посаде, куда ни одна нога…» (1914) Мандельштам, по словам Георгия Адамовича, «бредил»[402], еще будучи жителем Дома искусств (из этого стихотворения он впоследствии позаимствует экзотический топоним «Замостье» для своего стихотворения «Батюшков»). Познакомились Осип Эмильевич и Борис Леонидович, по всей видимости, весной 1922 года, когда Мандельштамы поселились в комнате писательского дома на Тверском бульваре (исходящие от Н.Н. Вильяма-Вильмонта сведения о встрече Пастернака с Мандельштамом и Гумилевым в декабре 1915 года[403] документально не подтверждены). Осенью и зимой 1922–1923 годов Мандельштам написал сразу три статьи, содержавшие восторженную оценку пастернаковской книги «Сестра моя жизнь». «Так, размахивая руками, бормоча, плетется поэзия, пошатываясь, головокружа, блаженно очумелая и все-таки единственная трезвая, единственная проснувшаяся из всего, что есть в мире», – восхищался Мандельштам стихами Пастернака в своих «Заметках о поэзии» (II: 556). Этот пассаж заставляет вспомнить уже цитировавшуюся нами рецензию Николая Пунина на «Tristia»: «В своем ночном предрассветном сознании он машет рукавами каких-то великих и кратких тайн».

Многие обстоятельства творческой и личной биографии двух поэтов показались бы поверхностному наблюдателю напрашивающимися на сопоставление. Об этом писал еще Ю.Н. Тынянов, говоривший о «видимой близости» Мандельштама к Пастернаку[404]. Матери обоих были профессиональными пианистками. Жены обоих занимались живописью. Оба пережили смерть Скрябина как личную трагедию (из письма Пастернака к родителям от 19 марта 1916 года: «Напишите мне о том, когда годовщина смерти Скрябина и когда он родился, – я хочу тут написать кое-что»[405]. Обоих поэтов упрекали во внешней технической изощренности, маскирующей внутреннюю пустоту (из рецензии В.Ф. Ходасевича на «Камень» (1915): «<Е>го отлично сделанные стихи становятся досадно комическими, когда за их “прекрасными” словами кроется глубоко ничтожное содержание»[406]. Его же отзыв о стихах Пастернака: «Читая Пастернака, за него по человечеству радуешься: слава Богу, что все это так темно; если туман Пастернака развеять – станет видно, что за туманом ничего или никого нет»[407]). Неожиданную перекличку с последней цитатой находим в убийственном для Мандельштама отзыве о его воронежских стихотворениях, в марте 1938 года составленном Петром Павленко: «Язык стихов сложен, темен и пахнет Пастернаком»[408]. «…Что-то в лице зараз и от араба, и от его коня» – так Цветаева в очерке «Световой ливень» (1922) писала о Пастернаке[409]. «…Я… в одной персоне и лошадь, и цыган» – так Мандельштам писал о себе в «Четвертой прозе» (III: 178).

Может быть, именно обилие напрашивающихся параллелей не в последнюю очередь подтолкнуло Пастернака – как зеницу ока оберегавшего собственную самобытность – отнестись и к Мандельштаму, и к его стихам чрезвычайно доброжелательно, но и с определенной долей настороженности. С.И. Липкин: «Не могу поклясться, охотно допускаю, что ошибаюсь, но у меня возникло впечатление, что к нему был холоден Пастернак, они, по-моему, редко встречались, хотя одно время были соседями по Дому Герцена. Однажды я застал Мандельштама в дурном настроении. Постепенно выяснилось, что то был день рождения Пастернака, но Мандельштамы не были приглашены»[410]. Из воспоминаний Ахматовой: «<В> Москве никто не хотел его знать <…>. Пастернак как-то мялся, уклонялся, любил только грузин и их “красавиц-жен”»[411]. Еще одно ахматовское «показание»: «О Пастернаке <Мандельштам> говорил: “Я так много думал о нем, что даже устал” и “Я уверен, что он не прочел ни одной моей строчки”»[412]. Далее нам, впрочем, предстоит убедиться, что ахматовские суждения о взаимоотношениях Пастернака и Мандельштама не отражают всей полноты картины.

В конце мая 1923 года получила новый импульс оборвавшаяся было дружба Мандельштама с самой Ахматовой. Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна съездили в Петроград, и там жена Мандельштама познакомилась с Анной Андреевной. Из воспоминаний Н.Я. Мандельштам: «Она мне часто говорила, что ее дружба с Мандельштамом возобновилась благодаря мне. Я рада, если так, но считаю, что случилось это благодаря ей – она проявила настоящее желание дружить и избежать нового разрыва. Для этого она сделала все – и первым делом завязала дружбу со мной. В этом тоже ее активная доля, и я это очень ценю»[413].

К этому времени мандельштамовские оптимистические иллюзии были если не полностью, то в значительной степени изжиты. Над автором «Tristia» медленно, но неотвратимо сгущались тучи. Никакого результата не дали попытки организовать семинар по поэтике под руководством Мандельштама для членов Московского лингвистического кружка, «с участием, кроме него самого, Пастернака, Асеева, Зенкевича, Бернера и Антокольского. Было (весной 1923 года), кажется, два собрания, и на этом дело кончилось; читали и обсуждали стихи, но записей никаких не велось» (из воспоминаний Б.В. Горнунга)[414].

«В 23 году О. М. сняли сразу со всех списков сотрудников <московских и ленинградских литературных журналов> <…>. “Они допускают меня только к переводам”, – жаловался О. М.»[415]. «С 1923 года занимался почти исключительно переводами» (грустная констатация из словарной биографической справки)[416]. Переводы, в первую очередь прозаические, приносили семье хоть какие-то деньги. Но большой радости Мандельштаму, как и Ахматовой, переводческая деятельность не доставляла.

Исключения были крайне немногочисленны. Среди них – в первую очередь перевод фрагмента старофранцузского эпоса «Сыновья Аймона», который Мандельштам даже счел возможным включить в свой третий «Камень», да еще, пожалуй, переводы из немецкого поэта Макса Бартеля: выпущенную в мандельштамовском переводе книгу Бартеля «Завоюем мир!» умный критик Д.С. Усов предлагал даже считать новой книгой стихов самого Мандельштама[417]. В ортодоксальном советском журнале «На литературном посту» мандельштамовская кропотливая работа была оценена чрезвычайно низко: «Сборник стихотворений Макса Бартеля в русском переводе Мандельштама поражает беспринципностью и бессистемностью подбора cтихотворений»[418].

В начале августа 1923 года Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна уехали в Крым – в Гаспру, в Дом отдыха ЦЕКУБУ (Центральной комиссии по улучшению быта ученых). Здесь Мандельштам наслаждался столь любимым им с юности комфортом: «Гордость Севастополя – “Институт физического лечения”. Этот великолепный дворец может составить славу любого мирового курорта. Белоснежные сахарно-мраморные ванны, огромные комнаты для отдыха, читальни с бамбуковыми лежанками, настоящие термы, где электричество, радий и вода бьются с человеческой немощью. Никаких очередей, быстро и вежливо обслуживают массу пациентов» (II: 331).

Здесь же он работал над своей первой большой прозой: по заказу редактора журнала «Россия» Исая Лежнева Мандельштам писал книгу о своем детстве и ранней юности. «На террасе он диктовал мне “Шум времени”, точнее, то, что стало потом “Шумом времени”, – вспоминала Надежда Яковлевна. – Он диктовал кусками, главку приблизительно в раз. Перед сеансом диктовки он часто уходил один погулять – на час, а то и на два. Возвращался напряженный, злой, требовал, чтобы я скорее чинила карандаши и записывала. Первые фразы он диктовал так быстро, словно помнил их наизусть, и я еле успевала их записывать. Потом темп замедлялся <…>. Когда накапливалась кучка бумаг, он просил, чтобы я прочла их ему вслух: “Только без выраженья…” Он хотел, чтобы я читала, как десятилетняя школьница, пока учительница не научила ее “со слезой” поднимать и опускать голос»[419].

Летом 1923 года Мандельштам впервые вступил в открытый конфликт со своими собратьями по перу – этот конфликт стал прологом к многолетним тяжбам автора «Шума времени» с «писательским племенем» (определение из мандельштамовской «Четвертой прозы») (III: 175). В конце августа в Гаспру приехал литературный критик и искусствовед Абрам Эфрос, который сообщил поэту, что в его отсутствие правление Всероссийского союза писателей вынесло ему «порицанье» (проживая в Доме Герцена, Мандельштам пытался урезонить жену коменданта А.И. Свирского, постоянно шумевшую на кухне. Свирский пожаловался на строптивого жильца вышестоящему начальству). Возмущенный «порицаньем», Мандельштам отослал в правление язвительное письмо, в котором заявил о своем выходе из Союза и отказе от комнаты в писательском общежитии. Стиль этого письма-заявления, как бы предсказывающего некоторые страницы «Двенадцати стульев», уже знаком нам по коктебельскому посланию Мандельштама к Волошину: «В теченье всей зимы по всему дому расхаживало с песнями, музыкой и гоготаньем до десяти, приблизительно, не имеющих ни малейшего отношенья к литературе молодых людей, считающих себя в гостях у сына Свирского и относящихся к общежитию как к своему клубу» и проч. (IV: 35).

По дороге из Гаспры домой Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна ненадолго заехали в Киев. В Москву они прибыли в начале октября. Здесь Мандельштамы временно поселились у Евгения Хазина – брата Надежды Яковлевны, в Савельевском переулке близ Остоженки. В конце октября они переехали в наемную комнату на Большой Якиманке. Из «Второй книги» Н.Я. Мандельштам: «Московские особнячки казались снаружи уютными и очаровательными, но изнутри мы увидели, какая в них царит нищета и разруха <…>. Мы жили в большой квадратной комнате, бывшей гостиной, с холодной кафельной печкой и остывающей к утру времянкой. Дрова продавались на набережной, пайки исчерпали себя, мы кое-как жили и тратили огромные деньги на извозчиков, потому что Якиманка тогда была концом света, а на трамваях висели гроздьями – не вишни, а люди <полуцитата из позднейшего стихотворения Мандельштама: “Я – трамвайная вишенка страшной поры, / И не знаю, зачем я живу”>»[420].

Спасаясь от московской бесприютности, в конце декабря 1924 года Мандельштамы ненадолго уехали в Киев, к родителям Надежды Яковлевны. В Киеве они встретили новый год.

Здесь же Мандельштам написал свое программное стихотворение «1 января 1924 года»:

- Век. Известковый слой в крови больного сына

- Твердеет. Спит Москва, как деревянный ларь,

- И некуда бежать от века-властелина…

- Снег пахнет яблоком, как встарь.

- Мне хочется бежать от моего порога.

- Куда? На улице темно,

- И, словно сыплют соль мощеною дорогой,

- Белеет совесть предо мной.

- <…>

- Ужели я предам позорному злословью –

- Вновь пахнет яблоком мороз –

- Присягу чудную четвертому сословью

- И клятвы крупные до слез?[421]

Под «четвертым сословьем» в этих строках подразумеваются разночинцы. Не пройдет и месяца, как Мандельштам, вместе с Надеждой Яковлевной и Борисом Пастернаком, верный присяге «четвертому сословью», будет мерзнуть в бесконечной очереди к телу В.И. Ленина. Об этом эмоционально рассказано в мандельштамовском очерке «Прибой у гроба» (в котором встречаем неожиданную автоцитату из стихотворения «Нет, не луна, а светлый циферблат…» – «“Который час?” – его спросили здесь – / А он ответил любопытным: “Вечность”»): «Мертвый Ленин в Москве! Как не почувствовать Москвы в эти минуты! Кому не хочется увидеть дорогое лицо, лицо самой России?

Который час? Два, три, четыре? Сколько простоим? Никто не знает. Счет времени потерян. Стоим в чудном ночном человеческом лесу. И с нами тысячи детей» (II: 406).

5 января 1924 года, выступая на вечере в киевском Доме печати, Мандельштам сформулировал свое писательское кредо: «…Я взял себе чрезвычайно большое задание – идти своим путем в литературе. Задание, что не по силам не то что одиночкам – даже группам; может, здесь найдутся такие, которые захотят мне следовать, знайте – это невозможно и это безрассудно»[422].

1924 год был заполнен прежде всего каторжной переводческой работой и писанием «Шума времени». Пафос этой вещи в корне отличен от пафоса мандельштамовских статей начала двадцатых годов. Вспоминая эпоху, предшествующую возникновению и расцвету русского модернизма, Мандельштам подчеркивал ее творческую бесплодность и «глубокий провинциализм» (II: 347). Девяностые годы XIX века он назвал здесь «тихой заводью» (II: 347), варьируя образ из своего стихотворения 1910 года:

- Из омута злого и вязкого

- Я вырос, тростинкой шурша,

- И страстно, и томно, и ласково

- Запретною жизнью дыша[423].

Не случайно попытки «склеивания» и «сращения» страниц истории, бережно предпринимаемые в прежних мандельштамовских статьях, сменились в «Шуме времени» намеренно «разорванными картинами» (II: 347). Может быть, именно поэтому Мандельштам год спустя будет признаваться Анне Ахматовой и Павлу Лукницкому, что он «стыдится содержания» «Шума времени»[424], а в дарственной надписи Михаилу Зенкевичу обзовет книгу своей прозы «никчемной и ненужной»[425].

Заключительные страницы этой книги Мандельштам дописывал летом 1924 года, в доме отдыха ЦЕКУБУ, в подмосковной Апрелевке. По-видимому, тогда же «Шуму времени» было дано его заглавие, восходящее не только к знаменитому fuga temporis – «бег времени», много позже подхваченному Ахматовой, но и к следующему фрагменту романа Андрея Белого «Серебряный голубь»: «<A>вгуст плывет себе в шуме и шелесте времени: слышишь – времени шум?»[426].

В конце июля Мандельштамы переехали на жительство в Ленинград. Поселились они в самом центре города, на Большой Морской, сняв две комнаты в квартире актрисы-конферансье М. Марадулиной. Сохранилось подробное описание мандельштамовского скромного жилья, выполненное дотошным П. Лукницким: «От круглого стола – в другую комнату. Вот она: узкая, маленькая, по длине – 2 окна. От двери направо в углу – печь. По правой стене – диван, на диване – одеяло, на одеяле – подушка. У печки висят, кажется, рубашка и подштанники. От дивана, по поперечной стенке – стол. На нем лампа с зеленым абажуром и больше ничего. На противоположной стене – между окон – род шкафа с множеством ящичков. Кресло. Всё. Всё чисто и хорошо, смущают только подштанники»[427].

В Ленинграде поэт получил дополнительный источник дохода: по предложению Самуила Маршака Мандельштам взялся писать детские стихи. В отличие от взрослых, с детьми Осип Эмильевич почти всегда легко находил общий язык. «Он ведь был странный: не мог дотронуться ни до кошки, ни до собаки, ни до рыбы… – в 1940 году рассказывала Анна Ахматова Лидии Чуковской… – А детей любил. И где бы он ни жил, всегда рассказывал о каком-нибудь соседском ребеночке»[428].

Хотя Надежда Яковлевна позднее и сетовала, что Маршак своей редактурой «сильно испортил» детские книжки поэта «Два трамвая» и «Шары»[429], необходимо отметить, что многие стихотворения Мандельштама для маленьких были ориентированы в первую очередь как раз на стихи Маршака «о простых вещах и простых отношениях между ними»[430]. Некоторые учитывали также опыт «лесенки» Владимира Маяковского:

- – А водопровод

- Где

- воду

- берет?

Другие приспосабливали для нужд детской поэзии нарочито инфантильную манеру мандельштамовского учителя – Иннокентия Анненского:

- – Эх, голуби-шары

- На белой нитке,

- Распродам я вас, шары,

- Буду не в убытке!

- <…>

- Топорщатся, пыжатся шары наливные –

- Лиловые, красные и голубые…

- Покупайте, сударики, шарики!

- <…>

- Шарики детски,

- Красны, лиловы,

- Очень дешевы!

«О. Мандельштам увлечен темой про домашние вещи и улицу (“Примус”, “Кухня”, “Два трамвая”). Дает изысканные стихи, предполагая у маленького читателя большое чувство слова. В детской массе его стихи не заживут» – так о мандельштамовских детских стихах в 1927 году писала А. Покровская[432].

В одном из ленинградских издательств с Мандельштамом встретился будущий прославленный драматург, а тогда начинающий поэт для детей Евгений Шварц, в чьем дневнике находим беглый набросок к мандельштамовскому портрету: «Озабоченный, худенький, как цыпленок, все вздергивающий голову в ответ своим мыслям, внушающий уважение»[433].

В сентябре в Ленинград на короткое время приехал Пастернак, который несколько раз заходил к Мандельштамам в гости. В письме, отправленном Осипу Эмильевичу 19 сентября уже из Москвы, Борис Леонидович сетовал, что ему так и не довелось послушать мандельштамовскую прозу. Дружеским и чуть шутливым жестом завершается второе пастернаковское письмо – от 24 октября: «Обнимаю Вас. Сердечный привет Надежде Яковлевне. Жена, с соответствующими перемещеньями, присоединяется»[434].

Рождество Мандельштамы справляли с Бенедиктом Лившицем и его женой. «Мы с Надей валялись в спальне на супружеской кровати и болтали, – вспоминала Екатерина Лившиц, – дверь была открыта, и нам было видно и слышно, как веселились наши мужья»[435]. Новый 1925 год они встретили вместе с Б. Бабиным и его женой – знакомыми мандельштамовской юности.

В середине января 1925 года на Морской впервые появилась Ольга Александровна Ваксель (1903–1932).

Ольга Ваксель, или Лютик, как ее называли родные, познакомилась с Мандельштамом в коктебельском доме Волошина. Осенью 1920 года Ваксель занималась в кружке молодых поэтов, руководимом Гумилевым. Потом искала себя в самых разных областях: играла эпизодические роли в кино, подрабатывала манекенщицей на пушных аукционах, корректором, табельщицей на стройке. «Лютик была красива. Светло-каштановые волосы, зачесанные назад, темные глаза, большие брови» (из воспоминаний И. Чернышевой)[436]. «Ослепительная красавица» (отзыв Анны Ахматовой)[437]. «Хороша была как ангел. Ничего подобного в жизни не видела» (признание Надежды Мандельштам)[438].

История кратких, но бурных взаимоотношений Ольги с четой Мандельштамов изложена в дневниковых «Записках» самой Ваксель и во «Второй книге» Надежды Яковлевны. Эти две версии совершенно по-разному трактуют поведение Ольги и, главное, поведение Мандельштама в момент решительного объяснения. У обеих женщин имелись очевидные резоны кое в чем отступить от объективной истины, а потому наиболее уместным кажется предоставить слово и Ольге Ваксель, и Надежде Мандельштам.

Версия Ольги Ваксель: «Он повел меня к своей жене (они жили на Морской); она мне понравилась, и с ними я проводила свои досуги <…>. Иногда я оставалась у них ночевать, причем Осипа отправляли спать в гостиную, а я укладывалась спать с Надюшей в одной постели под пестрым гарусным одеялом. Она оказалась немножко лесбиянкой и пыталась меня совратить на этот путь. Но я еще была одинаково холодна как к мужским, так и к женским ласкам. Все было бы очень мило, если бы между супругами не появилось тени. Он еще больше, чем она, начал увлекаться мною. Она ревновала попеременно то меня к нему, то его ко мне. Я, конечно, была всецело на ее стороне, муж ее мне не был нужен ни в какой степени. Я очень уважала его как поэта, но как человек он был довольно слаб и лжив. Вернее, он был поэтом в жизни, но большим неудачником <…>. Для того чтобы говорить мне о своей любви, вернее о любви ко мне для себя и о необходимости любви к Надюше для нее, он изыскивал всевозможные способы, чтобы увидеть меня лишний раз. Он так запутался в противоречиях, так отчаянно цеплялся за остатки здравого смысла, что жалко было смотреть <…>.

Я сказала о своем намерении больше у них не бывать; он пришел в такой ужас, плакал, становился на колени, уговаривал меня пожалеть его, в сотый раз уверяя, что он не может без меня жить, и т. д. Скоро я ушла и больше у них не бывала. Но через пару дней Осип примчался к нам и повторил это все в моей комнате, к возмущению моей мамаши, знавшей его и Надюшу, которую он приводил к маме с визитом. Мне едва удалось уговорить его уйти и успокоиться»[439].

Версия Надежды Яковлевны: «Ольга стала ежедневно приходить к нам <…> и из-под моего носа уводила Мандельштама. А он вдруг перестал глядеть на меня, не приближался, не разговаривал ни о чем, кроме текущих дел, сочинял стихи, но мне их не показывал <…>. Это было его единственное увлечение за всю нашу совместную жизнь, но я тогда узнала, что такое разрыв. Ольга добивалась разрыва, и жизнь повисла на волоске <…>.

Всем заправляла мать, властная и энергичная женщина, и делами дочери занималась тоже она. Она вызывала к себе Мандельштама и являлась к нам для объяснений, при мне уточняя и формулируя требования дочери <…>. Я поняла, что надо искать пристанища <…>. Почти сразу нашелся человек, который позвал меня к себе <…>. Моя записка насчет ухода к <художнику Владимиру> Т<атлину> была в руках у Мандельштама – он прочел ее и бросил в камин. Затем он заставил меня соединить его с Ольгой. Он хотел порвать с ней при мне, чтобы у меня не осталось сомнений, хотя я бы поверила ему без примитивных доказательств. Простился он с Ольгой грубо и резко: я не приду, я остаюсь с Надей, больше мы не увидимся, нет, никогда…»[440].

О процитированных же чуть выше воспоминаниях Ольги Ваксель Надежда Яковлевна 8 февраля 1967 года писала А.К. Гладкову: Лютик «перед смертью надиктовала мужу эротические мемуары <…>. Я ничего не имею против варианта, что О. М. мне изменил, мы хотели развестись, но потом остались вместе. Дело же обстоит серьезнее <…>. Все началось по моей вине и дикой распущенности того времени. Подробностей говорить не хочу. Я очень боюсь, что это есть в ее дневнике (надо будет это как-то нейтрализовать)»[441].

Вместо сопоставительного итога полностью процитируем здесь стихотворение самого Мандельштама, обращенное к Ольге Ваксель. Это стихотворение – одно из последних перед пятилетним перерывом – держали в уме, создавая свои воспоминания, как Надежда Яковлевна, так и Ольга Александровна:

- Жизнь упала, как зарница,

- Как в стакан воды ресница,

- Изолгавшись на корню,

- Никого я не виню…

- Хочешь яблока ночного,

- Сбитню свежего, крутого,

- Хочешь, валенки сниму,

- Как пушинку подниму.

- Ангел в светлой паутине

- В золотой стоит овчине,

- Свет фонарного луча

- До высокого плеча…

- Разве кошка, встрепенувшись,

- Черным зайцем обернувшись,

- Вдруг простегивает путь,

- Исчезая где-нибудь,

- Как дрожала губ малина,

- Как поила чаем сына,

- Говорила наугад,

- Ни к чему и невпопад.

- Как нечаянно запнулась,

- Изолгалась, улыбнулась

- Так, что вспыхнули черты

- Неуклюжей красоты.

- Есть за куколем дворцовым

- И за кипенем садовым

- Заресничная страна –

- Там ты будешь мне жена.

- Выбрав валенки сухие

- И тулупы золотые,

- Взявшись за руки, вдвоем

- Той же улицей пойдем

- Без оглядки, без помехи

- На сияющие вехи –

- От зари и до зари

- Налитые фонари.

Разрыв с Ольгой Ваксель пришелся на середину марта 1925 года. «Весной 1925 года с Мандельштамом случился первый сердечный припадок, началась одышка. Была ли тут виной Ольга Ваксель – не знаю» [442]. 25 марта Осип Эмильевич и тяжело заболевшая Надежда Яковлевна покинули Ленинград и переехали в Детское (Царское) Село в пансион Зайцева, размещавшийся в здании Лицея в Китайской деревне. «<Ж>ивут в большой, светлой, белой комнате <…>. Обстановка – мягкий диван, мягкие кресла, зеркальный шкаф; на широкой постели и на круглом столе, как белые листья, – рукописи О.Э. Я замечаю это, а О.Э. улыбается: “Да, здесь недостаток в плоскостях!..”» (из дневника П.Н. Лукницкого)[443].

Спустя короткое время в этот же пансион приехала подлечиться Анна Ахматова. Н.Я. Мандельштам пишет: «Настоящая дружба началась у нас с Ахматовой на террасе пансиончика, где мы лежали закутанные в меховые полушубки, дыша целебным царскосельским воздухом. Он действительно оказался целебным, раз мы обе выжили <…>. Мандельштам и Пунин пили вино, шутили и непрерывно дразнили нас»[444]. «О.Э. каждый день уезжал в Ленинград, пытаясь наладить работу, получить за что-то деньги»[445].

В середине апреля в издательстве «Время» вышел «Шум времени» – Мандельштама раздражало и смешило тавтологическое сочетание на обложке книги названия издательства и названия его прозы. Немногочисленные отклики на «Шум времени», появившиеся в советской прессе, были вышиты по уже знакомой нам «брюсовской» канве. С одной стороны: «Скупо выбирая эпитеты – как мастер, – Мандельштам пользуется только полновесными словами»[446]. «Мандельштам оказался прекрасным прозаиком, мастером тонкого, богатого и точного стиля»[447]. С другой стороны: «Книга эта является документом мироощущения литературного направления “акмеизма”, автобиографией “акмеизма”»[448]; «<М>ногое в книге Мандельштама несвоевременно, несовременно – не потому, что говорится в ней о прошлом, а потому что чувствуется комнатное, кабинетное восприятие жизни»[449]. Своей доброжелательностью (как в былые годы – своей язвительностью) на общем фоне выделялся отзыв пушкиниста Николая Лернера: «<Е>го ухо умело прислушаться даже к самому тихому, как в раковине, “шуму времени”, и в относящейся к этой эпохе мемуарной литературе едва ли найдется много таких интересных и талантливых страниц»[450]. Отметим, кстати сказать, недюжинную смелость Мандельштама: безусловно, помня о лернеровской рецензии на «Камень», поэт 26 апреля 1925 года вручил своему былому зоилу книжку «Шум времени» и был в итоге вознагражден (разумеется, не за свою смелость, а за качество своей прозы)[451].

Еще более высокую оценку, чем Лернер, произведению Мандельштама дал Борис Пастернак, 16 августа 1925 года писавший автору: «“Шум времени” доставил мне редкое, давно не испытанное наслажденье. Полный звук этой книжки, нашедшей счастливое выраженье для многих неуловимостей, и многих таких, что совершенно изгладились из памяти, так приковывал к себе, нес так уверенно и хорошо, что любо было читать и перечитывать ее, где бы и в какой обстановке это ни случилось. Я ее перечел только что, переехав на дачу, в лесу, то есть в условиях, действующих убийственно и разоблачающе на всякое искусство, не в последней степени совершенное. Отчего Вы не пишете большого романа? Вам он уже удался. Надо его только написать. Что мое мненье не одиноко и не оригинально, я знаю по собственному опыту, то есть так же, как я, судят о вашей прозе и другие, между прочим <Сергей> Бобров <…>. Слыхал, что Вы в Луге. Как здоровье Надежды Яковлевны?»[452]

Разительно контрастирует с пастернаковскими восторгами гневное суждение Марины Цветаевой, которая 18 марта 1926 года писала из Лондона Д.А. Шаховскому: «Сижу и рву в клоки подлую книгу Мандельштама “Шум времени”»[453]. Цветаеву возмутили в первую очередь крымские главы произведения Мандельштама, порочащие, как ей показалось, белое движение. Но и злая мандельштамовская ирония по отношению к собственной ранней поре вряд ли пришлась по душе Марине Ивановне, боготворившей свое детство. Сравним прочувствованную фразу из цветаевского письма к Л.О. Пастернаку от 5 февраля 1928 года: «Нас с вами роднят наши общие германские корни, где-то глубоко в детстве, “O Tannenbaum, Tannenbaum”[454] – и все отсюда разросшееся»[455] с издевательским мандельштамовским описанием урока немецкого языка в Тенишевском училище: «На уроках немецкого языка пели под управлением фрейлин: “O Tannenbaum, Tannenbaum!” Сюда же приносились молочные альпийские ландшафты с дойными коровами и черепицами домиков» (II: 368).

В целом, однако, эмигрантская критика приняла мандельштамовскую прозу доброжелательно, о чем сам поэт с некоторыми ироническими преувеличениями сообщал в письме к жене от 11 ноября 1925 года: «Сейчас был у Пуниных. Там живет старушка <Ахматова>; лежала она на диване веселая, но простуженная. Встретила меня “сплетнями”: Г. Иванов пишет в парижских газетах “страшные пашквили” про нее и про меня <речь идет о серии очерков Иванова “Китайские тени”>, “Шум времени” вызвал “бурю” восторгов и энтузиазмов в зарубежной печати, с чем можно нас поздравить» (IV: 48).

Процитированное письмо было отправлено в Ялту, куда Надежда Яковлевна уехала 1 октября 1925 года. Еще 24 апреля супруги вернулись из Детского Села в Ленинград. Во второй половине мая Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна ненадолго съездили в Киев. Здесь поэта поразили спектакли Государственного еврейского театра и игра в этих спектаклях гениального Соломона Михоэлса: «Михоэлс – вершина национального еврейского дендизма» (II: 448). В июне Мандельштамы жили в пансионате в Луге, а затем – снова в Детском Селе. В сентябре врачи обнаружили у Надежды Яковлевны туберкулез мезентериальных желез и порекомендовали ей срочно сменить климат.

Мандельштам писал жене почти ежедневно. В этих письмах – сочетание трогательной, лепечущей нежности («Люблю тебя, Надичка, целую лобиньку и губы») (IV: 45) с подробными отчетами о деловых успехах и неудачах («В газете мне обещали завтра выписать 60 р.» (IV: 45) – чтобы обеспечить лечение Надежды Яковлевны, Мандельштам работал не покладая рук. «Пансион на одного стоил сто пятьдесят, а на двоих – двести пятьдесят рублей. Приходилось в день переводить чуть ли не половину печатного листа – за лист платили рублей тридцать <…>. Мандельштам так закабалил себя работой, что даже передохнуть не мог. При этом каждый перевод выдирался ногтями»[456].

Едва ли не в каждом письме Мандельштама к жене этого и более позднего периода встречаются неброские, но отчетливые свидетельства постоянной памяти поэта о своем христианстве. Из письма от 14 октября 1925 года: «Господь с тобой, Надинька» (IV: 45); из письма от 15 октября 1925 года: «Господь с тобой, Надичка» (IV: 46); из письма, отправленного в начале ноября 1925 года: «Храни тебя бог, солнышко мое» (IV: 48); из письма от 11 ноября 1925 года: «Господь с тобой, родная!» (IV: 49); из письма от 9–10 февраля 1926 года: «Только успею сказать – спаси, Господи, Надиньку – и засну» (IV: 59); из письма от 19 февраля 1926 года: «На ночь говорю: спаси, Господи, Надиньку!» (IV: 66) и т. д. Многие ли современники Мандельштама в это время так завершали свои письма?

По всей видимости, проблема выбора конфессии к этому времени уже не стояла перед Мандельштамом. Он исповедовал не православие, не католичество, не протестантство, а всеобъемлющее христианство «под покровом смиренных житейских форм» (как пишет С.С. Аверинцев о ранней Ахматовой)[457]. Пять лет спустя, в январе 1931 года, «бытовое» христианство Мандельштама выльется в пронзительное трехстишие-молитву:

- Помоги, Господь, эту ночь прожить,

- Я за жизнь боюсь – за твою рабу…

- В Петербурге жить – словно спать в гробу.

В середине ноября 1925 года Мандельштам уехал к Надежде Яковлевне в Ялту. В Ленинград он вернулся в начале февраля 1926 года, задержавшись на один день в Москве. Из письма к Н.Я. Мандельштам от 2 февраля: «<В> Москве меня заговорил Пастернак, и я опоздал на поезд. Вещи мои уехали в 9 ч. 30 м., а я, послав телеграмму в Клин, напутствуемый <братом> Шурой, выехал следующим в 11 ч.» (IV: 54).

В феврале 1926 года книгу стихов Мандельштама попытались включить в план «Госиздата» Илья Груздев и Константин Федин, которому незадолго до этого был вручен экземпляр «Шума времени» со следующим, впервые публикуемым нами инскриптом: «Константину Федину дружески. О. Мандельштам. 13.04.1925» (этот экземпляр ныне хранится в саратовском Литературном музее). Но, увы, из затеи двух бывших «Серапионовых братьев» ничего не вышло.

Между тем новые стихи у Мандельштама по-прежнему не писались, и это выбивало поэта из колеи. «Больше всего на свете <Мандельштам> боялся собственной немоты, называя ее удушьем. Когда она настигала его, он метался в ужасе и придумывал какие-то нелепые причины для объяснения этого бедствия»[458].

Мечущимся по Ленинграду в поисках заработка вспоминают Мандельштама мемуаристы. «В Петербурге видел еще <…> О. Мандельштама (который больше совсем не пишет, а только переводит разные случайные книги и мечтает открыть ларек)», – 18 июня 1926 года писал Д. Усов Е. Архиппову[459]. Осип Эмильевич «ходит без запонок, манжеты завернуты вокруг рук и весь в пуху», – таким в письме к Надежде Яковлевне от 10 марта 1926 года изобразила Мандельштама Анна Хазина (IV: 77). Тем не менее поэт пытался держаться бодро, как и полагалось взрослому мужчине – кормильцу семьи: «<Я>, дета, весело шагаю в папиной еврейской шубе и Шуриной ушанке. Свою кепку в дороге потерял. Привык к зиме. В трамвае читаю горлинские <, то есть врученные для перевода или рецензии Александром Николаевичем Горлиным> французские книжки» (из письма к жене от 9–10 февраля 1926 года (IV: 59)). «Ты не поверишь: ни следа от невроза <сердца>. На 6-й этаж поднимаюсь не замечая – мурлыкая» (из письма к ней же от 18 февраля 1926 года (IV: 64)).

За 1926 год Мандельштам написал 18 внутренних рецензий на иностранные книги; его переводы были опубликованы в 10 сборниках прозы и стихов, изданных в Москве, Киеве, Ленинграде. Вышли две мандельштамовские книжечки стихов для детей: «Кухня» и «Шары».

Жил Мандельштам у брата Евгения на 8-й линии Васильевского острова. В конце марта он уехал в Киев, где на короткое время воссоединился с Надеждой Яковлевной. «Стоят каштаны в свечках – розово-желтых, хлопушках-султанах. Молодые дамы в контрабандных шелковых жакетах. Погромный пух в нервическом майском воздухе. Глазастые большеротые дети. Уличный сапожник работает под липами жизнерадостно и ритмично», – таким увидел Осип Эмильевич этот украинский город в 1926 году (II: 434).

В начале апреля поэт вернулся в Ленинград, но уже через полмесяца он отправился к Надежде Яковлевне в Ялту. «<З>а многие годы это был первый месяц, когда мы с Надей действительно отдохнули, позабыв все <…>. У меня сейчас короткая остановка: оазис, а дальше опять будет трудно», – прозорливо писал Мандельштам отцу (IV: 81).