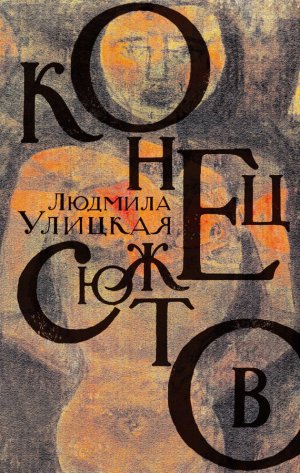

Конец сюжетов: Зеленый шатер. Первые и последние. Сквозная линия (сборник) Улицкая Людмила

Подошла стюардесса. Она взяла старика за руку. Искала пульс.

Тетка, стоявшая в проходе, поняла раньше всех и завыла простонародным сильным голосом: «А-а-а…».

И тогда Илья понял, что его сосед мертв.

Эмиграция Эдвина Яковлевича Винберга закончилась.

Демоны глухонемые

Бывает почти у каждого человека особый год, а может, сезон, когда почки потенциальных возможностей лопаются, происходят судьбоносные встречи, пресекаются связи, меняются русла, уровни, жизнь из низины поднимается на высокогорье. На двадцать втором году Миха встретил Алену и полюбил ее так безвозвратно и окончательно, что вся прежняя его жизнь с милыми девочками, легкими и необязательными свиданиями и деятельными ночами в общежитии разбилась, как стеклянный стакан, и только никчемные осколочки остались от прежних увлечений.

Второе событие, не менее важное, произошедшее чуть раньше, захватившее его очень глубоко, было связано с его профессиональными интересами. В начале четвертого курса Миха не то что изменил своей вере в русскую литературу, но стал бегать чуть ли не каждый день на сторону, на факультет дефектологии, и слушать курс сурдопедагогики, который читал великий специалист Яков Петрович Ринк, представитель целой династии педагогов, почти сто лет разрабатывающих методы развития речи у глухих, глухонемых и слабослышащих.

На первую лекцию Ринка привела Миху приятельница, а через несколько недель Миха загорелся желанием заниматься сурдопедагогикой, не покидая филфака. Он сдал, с особого разрешения профессора Ринка, несколько специальных дисциплин и стал, таким образом, «двоеженцем»: филология и дефектология прекрасно совмещались.

Он носился с факультета на факультет, все более склоняясь в сторону дефектологии.

Возможно, тщательный психоаналитик установил бы подлинную мотивацию Михиного нового увлечения, но такового не случилось – тень косноязычной Минны его не тревожила, и свойственное ему чувство вины перед всеми в этом случае его не беспокоило. Появление Алены смыло, вместе с мелкими любовными достижениями последних трех лет, и эту полудетскую травму. Да что и вспоминать?

Слабоумное, еле ворочающее языком существо, Минна прожила свои двадцать семь лет незаметно, никого не обременяя, и так же незаметно ушла. Тетя Геня пережила смерть дочери скорее как смерть домашнего животного. Другие люди и вовсе не заметили, что исчезла робкая, слабо улыбающаяся коротышка, никому на свете не причинившая зла. И вспомнил Миха Катуллова воробышка, как оплакивала его, как ее, Лезбия?

Вскоре после того, как из дому вынесли топчан и детский стульчик, на котором Минна складывала перед сном свою одежду, тетя Геня освободилась от тягостных забот и с глубоким удовлетворением и тенью патологической гордости повторяла время от времени заклинание: сколько несчастий, сколько выпало на мою долю, это же просто поискать!

С Михой ей жилось хорошо: с самого заселения – в двенадцать лет! – в его обязанности входили покупка продуктов, уборка комнаты, дежурная уборка мест общего пользования и кухни, а также – что было для него самым неприятным – исполнение мелких поручений тети Гени, которые она изобретала, то по три раза в день гоняя его в аптеку, то посылая с половиной пирога к сестре Фане либо к другой сестре, Раечке, взять у нее плошку студня.

Уже почти десять лет он нес свою родственную службу с невиданной легкостью, безропотно и радостно. Тетка, насколько могла, полюбила приемыша и расставаться с ним не собиралась. Но, повинуясь еврейскому инстинкту сватовства – соединения всех свободных валентностей, чтобы они не торчали куда не следует, – изредка знакомила его с приличными еврейскими девушками из широкого родственного круга. На этом самом месте произошла у нее большая осечка: собственный ее сын Марлен ускользнул, женился на русской. Она по сей день не могла смириться с этим фактом, хотя «“эта Лида” оказалась-таки приличная»…

В начале октября тетя Геня пригласила к обеду свою дальнюю племянницу Эллу. Молчаливая, вся обтекаемо-круглая, как бутылка, на бутылочных же ногах, Элла принесла большую овальную коробку шоколада, которого тетя Геня в рот не брала из боязни диабета – среди ее многочисленных предрассудков был и такой: диабет заводится от потребления шоколада. Она положила коробку с бегущим оленем на буфет и подала бульон.

Миха отсидел покорно все три блюда, каждому отдавая должное, а унылая Элла шевелила ложкой без пищевого энтузиазма, молча, не поднимая глаз. Видно, и ей были в тягость эти безуспешные якобы случайные встречи с родственными молодыми людьми, сплошь неудачные сватанья. Потом, откушавши обед, по движению брови тети Гени, Миха проводил Эллу до метро. Когда он вернулся, недовольная тетя, покачивая разделенной пополам тонким пробором кукольной головой, ему выговорила:

– Ты бы лучше обратил внимание на эту Эллу. Она с образованием, и единственная дочь у родителей, и у них такая квартира в Марьиной Роще, тебе не снилось! Да, немного старше, не стану скрывать! Но ведь своя девочка!

При этом менее всего ей хотелось бы остаться одной в коммунальной квартире, среди соседей, которые прежде были приличными, а теперь заменились, как на подбор, антисемитами и ворами.

Но Миха обратил в данный момент внимание исключительно на коробку шоколада. Дело было в том, что его пригласила на день рождения красивая девушка Алена, первокурсница с художественно-графического факультета. Она только-только появилась в институте, но сразу была замечена. Она выделялась не столько красотой – лицо вроде тех, что Боттичелли любил, светлая тишина и юношеская бесполость, – сколько отстраненностью и надменностью. Все хотели с ней дружить, а она была как вода: в руках не удерживалась. Накануне она сама подошла к Михе и пригласила на день рождения!

Миха не был главным кавалером факультета, поскольку в то время там учились несколько гитарных юношей, всенародная бардовская слава которых только начиналась. Миха не мог составить им конкуренции – хотя и он тоже писал стихи, но не умел петь их под гитарные переборы. Но зато он был заметно рыж, исключительно миролюбив, пользовался успехом у девочек, особенно иногородних, и ни одна студенческая вечеринка без него не обходилась.

О, да он бегом побежал бы на день рождения Алены, но денег не было даже на самый ничтожный подарок, и он из гордой бедности решил не ходить. Занять было не у кого: Илья был в отъезде, а Анне Александровне он был должен с прошлого месяца пятнадцать рублей. У тети Гени он денег не брал ни разу с тех пор, как стал получать стипендию. Но в этот раз все растратилось раньше времени.

Эта нарядная коробка на буфете могла бы подойти! Скучный, конечно, подарок, но не с пустыми руками…

Он выслушал теткины наставления относительно женитьбы на еврейской девушке. Перетерпев старую песню, он спросил, нельзя ли ему взять эту коробку для подарка. У тети были другие планы относительно коробки, но Миха применил свои маленькие рычаги воздействия – напомнил как будто невзначай:

– Послезавтра утром я отвезу вас на кладбище, я не забыл!

Поездка на Востряковское кладбище заменяла ей все возможные развлечения: театр, кино, общение с живыми родственниками. Но одна никогда в такую даль не ездила.

Арифметику расчета тетка понимала. Миха получил коробку и побежал вместе с бегущим оленем на улицу Правды, где жила Алена. Прибежал – и произошло! Влюбился. Бесповоротно и тотально, как это с ним уже случилось однажды в детстве, когда пришел впервые к Сане. На этот раз влюбился в дом, в хозяина дома, Алениного отца, Сергея Борисовича Чернопятова, в его жену Валентину, в пироги с капустой, в винегрет, в музыку на костях – тазобедренный сустав с зажигательным Гершвином, – какой он никогда прежде не слышал. Самое главное, конечно, в Алену, которая в квартире совершенно не была ни надменна, ни высокомерна, а, напротив, тиха и мила, и вмещала в себя всю женскую прелесть, которая только была в мире.

Они беспамятно целовались на балконе, и безумная нежность умеряла столь же безумную страсть, вспыхнувшую от первого же прикосновения Михи к тонкой косточке предплечья, к хрупкой кисти, к детским безвольным пальцам.

Бывают у людей таланты простые, как яблоко, очевидные, как яйцо, – к математике, к музыке, к рисованию, даже к собиранию грибов или к игре в пинг-понг. С Михой было сложнее. Талантов на первый взгляд не было, но были хорошие способности: к поэзии, к музыке, к рисованию.

Настоящий его талант, полученный им от рождения, невооруженным глазом был не виден. Он был одарен такой душевной отзывчивостью, такой безразмерной, совершенно эластичной способностью к состраданию, что все прочие его качества оказывались в подчинении этой «всемирной жалости».

Он учился на филологическом с легкостью и удовольствием, но его интерес к дефектологии шел из самой глубины личности, от его дара эмпатии. Он был настроен с самого начала на преподавание литературы, он жаждал продолжения традиции, он уже видел себя входящим в класс и читающим, как это делал когда-то Юлич, лучшие русские стихи… в пространство, в воздух, в космос. А сидящие рядами мальчики и девочки – некоторые! некоторые! – ловят эти звуки, зерна смысла.

Перед распределением Миха пошел на прием к Ринку, чтобы тот помог получить направление в школу для глухих. Потому что – кто же донесет до них драгоценности поэзии и прозы?

Яков Петрович посмотрел на Миху из-под очков внимательно, порасспросил скорее о жизни, чем о профессии, и заключил, что в его практике это первый случай, когда студент-филолог стремится заниматься дефектологией.

– Есть одна очень хорошая школа-интернат для глухих и глухонемых, где вы сможете и пользу принести, и образование расширить. Это прекрасное коррекционное учебное заведение. Находится оно в небольшом поселке в Московской области, и жить там надо постоянно. Им нужен преподаватель русского языка и литературы. Съездите, посмотрите. Если вас это устроит, вернемся к этому разговору, – предложил Яков Петрович.

Добирался туда Миха около трех часов – сначала на электричке до Загорска, потом на автобусе, которого довольно долго ожидал, потом полчаса пешком по лесной дороге.

Была ранняя весна, шел легкий дождь, через который лес светился бледной зеленью. Дождь тихо шуршал о прошлогоднюю траву, и свежая трава уже поднималась из палой листвы, и казалось, что она издавала тонкий звук прорастания. Какая-то птица нервно вскрикивала с равными промежутками. А может, не птица – зверь. Михе пришло в голову, что здешние обитатели не слышат этих живых звуков. С другой стороны, городские жители тоже этого не слышат, потому что шум города все заглушает. А в нем самом уже начали произрастать стихи:Из тишины, дождя и роста трав

рождаются какие-то там звуки,

та-ра-ра-та…та-ра-ра-та…

и луки, муки, крюки…

Ничего не складывалось…

Из тишины, дождя и роста трав

рождаются зародыши симфоний…

та-ра-ра-ра… та-ра-ра-ра…

агоний, половодий…

Ну, приблизительно… Он любил точные рифмы и мучился, что все они были многократно использованы до него. Так он скакал по давно проложенным в языке шпалам, наслаждался этим процессом, но уже догадывался, что далеко по ним не убежать. Да и Бродский еще не начал триумфального завоевания мира и не принудил его своей длиннодышащей строкой и полнейшим презрением к этому «тик-так» и «бум-бум» приостановить бедненькое, но вдохновенное сочинительство.

Кончился лес, открылась усадьба. Двухэтажный деревянный дом стоял на пригорке в окружении десятка маленьких полудеревенских строений. От старинной ограды осталось немного, приземистые столбцы с обмякшими от времени шарами перемежались кусками серого штакетника. Ворота давно исчезли. Толстые липы с неравными промежутками – остатки старой аллеи. Время послеобеденное, людей видно не было. Он прошел по раскисшей, еще безволосой земле к крыльцу, постучал в дверь, ему не открыли. Подождал, дверь распахнулась: перед ним стояла бабка с ведром и плавающей в нем тряпкой.

Он засмеялся и поздоровался. Тетя Геня, рабыня примет и тайных знаков, сочла бы такое начало очень удачным: ведро было полно, хотя и грязной водой.

Действительно, дальше все шло как нельзя лучше. В директорском кабинете три тетки и пожилой человек с маленькими усами пили чай с вареньем. Он знал, что директор – женщина, и решил, что армянка, тоже с небольшими усиками, и есть директриса.

– Здравствуйте, мне хотелось бы поговорить с Маргаритой Аветисовной. Я по рекомендации Якова Петровича… – Он не успел и фамилии назвать, как они все заулыбались, кинулись наливать ему чай и накладывать варенье в розетку.

Тут раздался стук в дверь и вошел мальчик лет двенадцати, который сообщил им что-то на языке жестов.

– Что случилось, Саша? – спросили они почти хором. – Ну, скажи, ты умеешь. Говори, говори, у тебя хорошо получается.

– Ба-ба-ка у-ба-га-ла, – с трудом произнес он.

Все четверо его окружили, а низенькая женщина с тонкой косой вокруг головы спросила, очень сильно артикулируя каждый звук:

– Какая собака? Ночка или Рыжик?

– Бо-тка, – просиял мальчишка.

– Ноч-ка. Не волнуйся, Саша. Она вернется.

Мальчик снова сделал движение – рука об руку и вверх. Это был вопрос.

– Захочет кушать и придет, – сказала женщина с усиками.

«Ну конечно, эта и есть директорша», – решил Миха.

Мальчик снова сказал что-то руками.

– Слушай меня, Саша. Захочет кушать и придет.

На букву «у» у нее довольно сильно вытягивались вперед губы.

Мальчик кивнул и ушел.

– Саша у нас всего полгода. И очень поздно начал заниматься, – с гордостью сказала женщина с косой.

– Да, всего полгода, – подтвердила усатенькая.

– Пять месяцев, Маргарита Аветисовна, – уточнил Глеб Иванович с усиками. Очень почтительно, так что Миха понял, что не ошибся, она и есть директриса.

Через десять минут чаепития Миха решил, что, если они не возьмут его преподавателем, он останется здесь работать кем угодно: дворником, истопником, учителем физкультуры.

Его провели по классам – их было четыре. А детей – всего сорок два.

В одном из классов девочка стояла возле доски и рассказывала что-то руками. Другие слушали-смотрели.

– Мы не отказываемся в принципе от жестового языка. Но мы считаем, что, если рано начинать обучение по нашим методикам, большая часть наших детей научится говорить.

– Я бы хотел здесь работать. Я жил в детском доме с двух до семи лет, пока меня родственники не забрали. Я вам, конечно, не подхожу, я не знаю… Жестовый язык я уже начал изучать, но пока еще не очень… Если вы меня возьмете…

Взяли его с распростертыми объятиями.

Он подписал распределение, которое любой выпускник счел бы очень плохим, и вышел на работу, даже не отгуляв положенного после института отпуска.

Отъездом Михи в интернат были недовольны все: тетя Геня, которая плакала в день его первого отъезда как по покойнику, хотя он собирался вернуться к воскресенью; Марлен, на которого ложились определенные заботы по обихаживанию матери; Алена, «пунктирный» роман с которой, то разгоравшийся, то угасавший с известной периодичностью, был как раз в низшей точке, но и она пожала узким плечом: интернат? зачем? Отец Алены, умнейший Чернопятов, считал, что чем работа ближе к центру, тем она правильнее, а провинция вообще не место для жизни.

Беспокойство проявляла и Анна Александровна, но не с карьерной, а с гигиенической позиции. Она считала, что Миха зарастет грязью и обовшивеет в кратчайшие сроки. Саня подумал о том, как долго добираться до консерватории из такого медвежьего угла, но ничего не сказал. Илья расстроился, что лишается друга как раз в тот момент, когда они могли бы вместе отлично поработать.

Миха теперь учил русскому языку и литературе глухонемых и глухих детей. Работал в паре с логопедом, и сразу же все пошло очень хорошо. Миха придумал нечто такое, что даже сподобился похвалы самого Якова Петровича. Он вводил в обучение ритмику, отхлопывал руками разные стихотворные размеры, и его дети промыкивали ямбы и хореи. Как они были счастливы похвалами учителя и как щедро Миха их отпускал!

Это было уникальное по бедности и по роскоши детское учреждение. Бюджетные деньги были мизерные, зарплаты сотрудникам – со специальной надбавкой – тоже были несоразмерны ни их квалификации, ни времени, которое они проводили с детьми, снабжение совершенно недостаточное, но все это искупалось полнейшим бескорыстием педагогов, преданностью профессии и гордостью результатами работы, которые были так заметны. И атмосферой творчества и любви.

Приблизительно треть детей была собрана из детских домов, остальных привозили родители в надежде облегчить им связь с миром. Детдомовские дети, между прочим, шли лучше домашних, поскольку их содержали в интернате годами, в то время как домашних забирали через год или в лучшем случае через два.

Почти каждое воскресенье Миха проводил в Москве: навещал тетю Геню, отдавал все накопившиеся за неделю долги – от мытья полов и окна до закупки продуктов. С поступлением Михи в институт, когда прекратилось многолетнее содержание со стороны родственников, тетка стала скупа и капризна. Докторская колбаса должна была быть непременно микояновская, сыр пошехонский, молоко останкинское, а рыба – живой карп или мороженый судак – из магазина, который в воскресенье был закрыт, так что время от времени Миха приезжал по субботам, чтобы ухватить этого карпа в случае его наличия.

Освободившись от хозяйственных забот, он летел к Алене, и она ждала его либо с накрашенными ресницами, что обозначало для Михи, что она повернута сегодня к нему лицом, либо, по отсутствию туши, он догадывался, что она не настроена на его волну. Почему она так переменчива, он не знал, пытался выведать, но она только плечами поводила, и волосы скользили по плечу, и сама она ускользала, ничего не объясняя.

Тогда он усаживался с Сергеем Борисовичем на кухне пить чай или водку, в зависимости от времени дня, наличия или отсутствия гостей и настроения хозяина.

«Что за человек! Какая судьба!» – восхищался Миха Чернопятовым. Отец Сергея Борисовича, родом из Батуми, был из старых соратников Сталина, и убит он был позднее всех прочих, в тридцать седьмом, когда вождь с большинством друзей молодости уже разделался. Первый раз Сергея Борисовича посадили еще школьником, через неделю после ареста отца. Это была пока что проба пера – детская колония. Когда исполнилось восемнадцать, перевели в лагерь. В сорок втором освободился из лагеря, отправили в ссылку. В Караганде встретил «алжировку» Валентину, Валюшу. Тогда же и узнал эту сатанинскую географическую аббревиатуру – Акмолинский Лагерь Жен Изменников Родины. Среди тысяч жен были мать Майи Плисецкой, мать Василия Аксенова, мать Булата Окуджавы… Аленина бабушка по материнской линии была вдовой видного партийца из Рязани.

Валентина шла по категории ЧСИР – Члены Семей Изменников Родины. Когда расстреляли отца и арестовали мать, ей было семнадцать, и удалось избежать судьбы двадцати пяти тысяч малолетних ЧСИРов, отправленных в детские дома. Поехала вслед за матерью, оказалась в селе Малиновка, в трудпоселении. Мать через год умерла.

Там и свела ее судьба с Сергеем: обоим было по двадцать лет, оба мечтали о семье. Совсем молодыми поженились, спасая друг друга. В сорок третьем родилась Алена. В сорок седьмом разрешили вернуться в Россию, и они поехали в Ростов-на-Дону, где нашлись родственники Валентины. Сергей Борисович сдал экзамены за десятилетку, поступил в институт. Началась та настоящая жизнь, о которой он мечтал. В сорок девятом опять посадили. Сталинская рука никак его не отпускала. Освободился он в пятьдесят четвертом – в третий раз начал жизнь…

Алена рассказов этих наслушалась по горло. Она затворялась в своей комнате, включала музыку. Иногда часами сидела у себя, шурша грифелем по грубой бумаге и возводя каскады причудливых орнаментов, а то вообще уходила из дому, не сказавши ни слова, на Миху никакого внимания не обращая.

Миха сидел с Сергеем Борисовичем, набирался уму-разуму. Что за талант! Скажешь ему что-нибудь, а он твое высказывание, как переводную картинку, обмакнет в воду, и все проясняется. И такое глубокое понимание жизни, ее бесчеловечности, абсурда и жестокости!

А люди! Приходящие к Сергею Борисовичу люди, при всем их разнообразии, в одном были похожи – они были убежденные, непримиримые противники власти, понимающие ее природу, ее глубинную несправедливость. Один – генетик, другой – философ, третий – математик. И в центре всего этого – Сергей Борисович, жесткий, четкий, умный, настоящий общественный деятель.

Миха любил его еще и потому, что в нем было в мужском виде все то, что в женском так привлекало в Алене: едва заметные морщинки в углах век, направленные вверх, и маленькие складки в углах губ вниз, кавказская тонкокостность, легкость движений. Правда, Алена от матери унаследовала тонкую белизну лица, а Сергей Борисович, благодаря примеси черкесской крови, был смугл и темноволос. Мужик настоящий – отец, брат, друг. Неизжитые страдания Михиной безотцовщины. Относился Сергей Борисович к Михе тепло, но излишне снисходительно. Впрочем, он ко всем был вот так: немного свысока.

Иногда Алена, накрасив ресницы, оказывала благосклонность Михе, и тогда он уносился с ней, куда ей было угодно, и они гуляли по Москве, взявшись за руки, и ее вяловатая рука – живое счастье! – в Михиной, и он касался ее волос, вдыхал их птичий запах. Он говорил что бог на душу положит, читал стихи. Маяковского он уже пережил, Пастернака впитал, в то время был полон Мандельштамом. Бродский начался чуть позже. Она слушала, молчала, едва отзываясь. Тоже – снисходительно.

Иногда, в такие благоприятные времена – их было три за время жизни Михи в Миляеве, – зимой шестьдесят второго, в самом начале обживания Михой интерната, потом весной шестьдесят третьего и в конце шестьдесят четвертого – она вдруг среди недели приезжала к нему, оставалась ночевать в служебной комнате, выделенной Михе под жилье, и Миха себя не помнил от свалившегося на него счастья.

Тем горше и необъяснимей становились для него периоды ее охлаждения и отхода. Тогда он впадал целиком в работу, глухие дети заполняли его жизнь до отказа, почти не оставляя времени, чтобы тосковать.

Интернатовцам тоже не хватало отца, и на мужчинах педагогического коллектива – на Глебе Ивановиче и на Михе – висели грозди мелюзги. Старшие были сдержаннее, но тоже жались к учителям.

Яков Петрович Ринк вызывал Миху раз в месяц на семинары, всячески привлекал его к основной затее своей жизни: он уже чуть ли не десятилетие вел борьбу за создание детского сурдологического центра в Москве, на базе педагогического института или при Академии медицинских наук, и дело это начальством одобрялось, поддерживалось, но инерция государственной машины была столь велика, что одной человеческой жизни просто могло не хватить на создание чего-то нового, если оно не касалось военной промышленности и космоса. Ринк полагал, что Миха будет одним из тех выращенных им людей, которые смогут продолжать его дело.Яков Петрович покровительствовал Михе, давал читать рефераты современных французских и американских исследователей и, наконец, посоветовал написать статью, что Миха и сделал с большим энтузиазмом. Яков Петрович внимательно прочитал писанину: пишет!

Он отбирал себе учеников и помощников десятилетиями – на зуб, на вкус, на оттенок… После трех лет добровольного рабства Михи в интернате Ринк заговорил об аспирантуре, правда, заочной. Но Миха и сам бы предпочел заочную: он не собирался расставаться со своими учениками.

Миха вполне успешно сдал экзамены в аспирантуру и теперь ждал приказа о зачислении. В сущности, это была простая формальность. Впереди засветила настоящая научная работа, и не отвлеченная, теоретическая, а такая, результаты которой видны сразу же, после нескольких лет работы по правильным методикам. Слепые пока не прозревали, глухие не слышали, глухонемые не говорили, но некоторые из них учились понемногу выговаривать слова и входили в закрытый для них мир… И какое это было счастье – вести их за руку!

Наперекор всяческой логике, попирая традицию, вопреки ожиданиям, Миха казался самым удачливым из «Трианона»: Саня бросил иняз и начинал заново консерваторское обучение, Илья и думать забыл о ЛИКИ, он самоуверенно полагал, что фотографии и сам кого хочешь научит, не собирался продолжать образование. Оброс знакомствами, интересными связями, особенно в новом демократическом правозащитном движении. Общий интерес у Ильи и Михи был по-прежнему к поэзии: Илья все продолжал свои пробеги по букинистическим, собиралась у него интересная коллекция.

К Илье и пришел Миха поделиться своими фантастическими успехами. Илья реагировал слабо. У него была в тот день своя удача – новое приобретение. Редчайшая редкость – один из немногих сохранившихся экземпляров – сборник «Аллилуйя» Владимира Нарбута, вышедший в 1912 году в Санкт-Петербурге и тут же приговоренный Святейшим синодом к уничтожению «посредством раздирания».

Миха раскрыл на случайной странице – там и вправду «Аллилуйя» – псалом 148.

«Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, испепеляющий слово Его, горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, пресмыкающиеся и все птицы крылатые…»

Илья ласково выдернул сборник из рук Михи:

– Ну, это псалом известный, я другое тебе покажу, вот:

…Поет стоячее болото,

А не замлевшая река!

Старинной красной позолотой

Покрыла ржавчина слегка

Его. И легок длинноногий

Бег паука по зыби вод.

Плывут зеленые дороги,

Кровь никуда не уплывет!..

– Ну, и кто Нарбута теперь знает? Уплыл! И сколько всего уплыло! Ты вообще там со своими глухарями что-то слышишь, что происходит-то?

– Ты про что? – немного испугался Миха, что пропустил важное.

– Арестовали двух писателей.

Любознательный Миха уже знал об этом аресте из ночных радиопередач. Имена забыл. Илья напомнил. Передавали рукописи книг на Запад, и там их опубликовали.

Миха выразил желание прочитать. Илья сказал, что у него нет, но у его приятеля есть фотокопия. Он сам и делал эту фотокопию, но Михе не сказал, на всякий случай. Сидел как на пороховой бочке, из дому все вынес, по знакомым распихал.

– Только сам к нему поедешь. Возьмешь, и у себя оставь. Я потом заберу, когда волна пройдет.

С полнейшей конспиративностью вышли на улицу, позвонили из автомата на Покровке приятелю по имени Эдик. Илья небрежным голосом громко произнес в трубку:

– Эдька, я вчера у тебя батон колбасы оставил. Приятель мой мимо будет пробегать, забежит, возьмет. Спасибо. Пока!

Разоблаченный автор, укрывшийся за псевдонимом Николай Аржак, преподаватель литературы в московской школе Юлий Даниэль! С ума сойти, как наш Юлич, – учитель литературы! И тоже фронтовик, и с ранением, и филолог!

Эта мысль пришла ему в голову еще до прочтения. Заехал к Эдику, смешному длиннющему парню, – батонов колбасы оказалось два: один назывался «Говорит Москва», второй – «Искупление».

Миха взял два крафтовых толстеньких пакета. Начал читать.

Как кипятком ошпарило! А ведь «1984» Оруэлла уже был прочитан. Гениальная, страшная книга. Но та – придуманная про все чужое, а в даниэлевской здесь, на русской почве, все делается кровным и близким. И оттого «Говорит Москва» – страшней.

И непонятно, что хуже: указом дарованное право на убийство всех всеми – на один день, или присвоенное государством это самое право убивать любого гражданина во все дни недели и месяцы и многие годы вперед.

«Искупление», пожалуй, еще более страшная книга: оказывается, можно не просто убить, а уничтожить человека самым изощренных способом – объявить честного человека стукачом, доносчиком, свести с ума. И самое страшное – никому ничего не докажешь, и нет возможности оправдаться.

Этот Виктор Вольский, такой понятный, симпатичный, оболганный, сведенный с ума своими же друзьями, поверившими вымышленному обвинению. Он, наверное, в палате психушки вспоминал Пушкина:

Не дай мне Бог сойти с ума —

Уж легче посох и сума;

Нет, легче труд и глад. (…)

Да вот беда: сойди с ума,

И страшен будешь как чума,

Как раз тебя запрут…

А Пушкин откуда это знал? Разве и тогда… Ну конечно, декабристы! И тогда уже все это было – доносы, предательства. Майборода, доносчик. И самоубийством покончил много лет спустя после процесса. Наверное, страдал все эти годы. Но ведь тот действительно донос написал, а Виктор Вольский ни в чем таком не повинен. Нет, лучше уж предателя простить, чем вот так невинного человека загубить!

Читал Миха всю ночь так самозабвенно, так беспамятно, что наутро вспомнил не сразу, что надо было к восьми ехать в интернат.

Он как-то даже остыл от своего недавнего успеха: забылись удачно сданные экзамены, расплылась заманчивая перспектива. Неважно вдруг стало все это. И даже немного стыдно. Да. Как-то стыдно стало жить, оттого что этот Даниэль, потрясающий писатель, проникший в самую суть сегодняшней жизни, сидит в следственном изоляторе, и Бог знает, что его ожидает.

Миха, очнувшись от читательского обморока, понял, что на работу опоздал, и если очень сильно нестись, то можно успеть к четвертому уроку, но скоро уже начинался двухчасовой перерыв между электричками, и можно было не успеть, так что, скорее всего, весь день пропадал. Пытался дозвониться, предупредить, но линия не работала.

Коллектив был дружный, логопед Катя отменила индивидуальные занятия, провела два Михиных урока, а оставшиеся два заполнил Глеб Иванович. Но когда Миха приехал, занятия все уже закончились, детей уже покормили обедом, отправили на «мертвый час», теперь уже и полдник закончился. В столовой Глеб Иванович пил оставшийся компот из сухофруктов с белым хлебом – любимое лакомство.

Миха кинулся благодарить. Глеб Иванович не рассматривал свой поступок как большое геройство: так было принято. Но Миха настойчиво оправдывался – рассказал, как всю ночь до утра читал, а закончил, посмотрел на часы – шел одиннадцатый час!

– Но книги! Книги! Какие книги!

– Да что за книги такие? – между вторым и третьим стаканом компота отреагировал Глеб Иванович.

И Миха немедленно вытащил два крафтовых конверта, в которых уложены были стопки фотобумаги. Отпечатано с уменьшением.

Дети на продленке делали уроки. С ними сидела молодая учительница, только первый год работавшая, которую Глеб Иванович от себя на всякий случай курировал. Симпатичная учительница. Глеб Иванович заглянул в класс, сел на заднюю парту и достал очки.

Через пятнадцать минут он разбудил Миху, который недовыспался в электричке и досыпал в подсобке.

Глеб Иванович сел на табурет и закричал шепотом:

– Ты хоть понимаешь, что ты мне подсунул?

Тут Миха почувствовал себя настоящим идиотом и попытался выйти из положения, что-то бормотал несусветное – одновременно и про глубокую правду, которую обнаружил в этих писаниях, но и неловкие извинения, что потревожил Глеба Ивановича такой опасной литературой.

Глеб Иванович с шепота повысился до настоящего крика. Он обвинял Миху во всех грехах: неблагодарности к власти, спасшей его жидовскую морду от фашизма, в предательстве, во враждебности, в преступной антисоветчине самого Михи.

Все это было нелепо и до смешного глупо. Через пять минут они уже орали друг на друга, хлопали кулаками по столу, а хотелось бы по морде. Вся та взаимная симпатия, которую они друг к другу испытывали, мало того что испарилась, наоборот даже, каждый считал себя обокраденным, потратив так много добрых чувств на такое ничтожество. Вмиг куда-то провалилось общее дело, радости и неприятности, которые дружески делили. Миха, по природе беззлобный, еще через пятнадцать минут, избыв свою злость криком и маханием рук, готов был вернуться к исходной позиции взаимного непонимания, чтобы заново пройти, но уже спокойно, все те нелепые аргументы, которые Глеб Иванович выдвигал. Но Глеб Иванович на это не был согласен: он рвался в бой, и теперь уже предъявлял Михе длинный перечень его ошибок и заблуждений, от которых недалеко и до преступлений.

Глеб Иванович оказался выносливей и крепче Михи в горловом бою, и голос из его тонкой шеи вырывался сильный и низкий, впору крупному пузатому мужику, а не такому недомерку.

Миха устал, дал Глебу Ивановичу проораться и хотел забрать два своих конверта с фотокопиями.

– А бумаги свои зловредные оставьте! Я ничего не дам вам отсюда вынести, ни одной строки не унесете! – вскрикнул Глеб Иванович, увидев, что Миха взялся за конверты, и сам схватился за крафтовый угол.

Они тянули каждый в свою сторону. Миха при других обстоятельствах давно бы уже смеялся, но для смеха нужно благорасположение, а тут происходило какое-то безумие. Глеб Иванович выкрикивал отдельные слова, которые уже не имели никакого отношения к происходящему:

– К стенке ставить! Вперед! Косачев, вперед! Косачев, на выход! Бляди!

Самым удивительным были возгласы с упоминанием Косачева. Дело в том, что Косачевым был сам Глеб Иванович.

На крики пришла уборщица Полина Матвеевна, заглянула в дверь и тут же вышла, а вернулась через минуту с белой чашечкой, которую сунула Глебу Ивановичу под нос и, обхватив ласково неровно лысеющую голову, поила, приговаривая:

– Осторожненько, осторожненько пейте, Глеб Иваныч, а то обольетесь водичкой-то.

Наконец-то Миха сообразил, что перед ним сумасшедший, и приступ спровоцировал сам Миха, нажав на какую-то неведомую психическую мозоль.

Полина Матвеевна показывала Михе знаками, которые были очень выразительны у всех служащих интерната, чтоб он поскорее отсюда убирался. И Миха, прихватив конверты, убрался.

Вольский! Вольский! В психушке погибающий герой Даниэля! Но ведь и этот жертва! И этого Глеба Ивановича свела с ума все та же стихия. Демоны, демоны. Как там у Волошина? «Они проходят по земле, слепые и глухонемые, и чертят знаки огневые в распахивающейся мгле…» Повторил про себя. Отметил какую-то неправильность с ударением, как будто полуударное «ю». Все равно здорово. И снова вернулся к Глебу Ивановичу – этот тоже ни в чем не виноват. Так горестно размышлял Миха в автобусе по дороге к электричке, по дороге домой.

Глеб Иванович состоял на учете в психиатрическом диспансере. Биография у него была кривоватая. В войну был уволен из СМЕРШа. В интернате он был оформлен завхозом, а не педагогом, неспроста. С его диагнозом он не имел права работать с детьми. Человек он был добрый, детей любил и честен был какой-то истерической, почти немецкой честностью, но, может, именно в силу последнего своего достоинства, переходившего в недостаток, донос на Миху он написал на следующий же день, не откладывая.

Михе и в голову не пришло, что донос Глеба Ивановича уже ползет медленно, но верно туда, где перекрывают все краны, все пути.

В силу общей расслабленности советской жизни, а также в силу закона притяжения неприятностей оформление Михи в заочную аспирантуру совпало с неторопливым передвижением доноса в сторону института. Когда спустя две недели на столе начальника первого отдела товарища Коробцова сошлись два документа, он позвонил Якову Петровичу и вызвал его к себе. Семидесятивосьмилетний член-корреспондент Академии педагогических наук понесся рысью к товарищу Коробцову, капитану в возрасте тридцати шести лет, и тот накрутил ему хвост.Яков Петрович Ринк был достаточно стар, хотя моложав с виду, и хвост у него был крученый-перекрученый. Всю свою жизнь он посвятил сурдологии, помогал людям с дефектом слуха, но и глухие его спасали: в кабинетах, где полуграмотные лейтенанты и малообразованные капитаны решали судьбы науки, работа профессора казалась им нелепой и безвредной, так что жить ему давали. Он был немец, но немец российский. Его предок сто пятьдесят лет тому назад был приглашен в Российскую академию наук, с тех пор семья прочно осела в России. По счастью, в документах он числился русским, и по этой причине, в отличие от его двоюродных братьев, сосланных в Казахстан в начале войны, он не был репрессирован. Он прекрасно понимал, что это подарок судьбы. Всякий раз, когда Яков Петрович попадал в кабинеты лейтенантов и капитанов, он ожидал разоблачения. Даже сейчас, спустя двадцать лет после войны.

Своей заместительнице и близкому другу Марии Моисеевне Брис он говорил, сжав губы в струнку и растянув их в стороны, что обозначало улыбку:

– Вам хорошо, Мария Моисеевна, вас, честную еврейку, и разоблачать не надо, а я половину жизни беспокоился, что меня ошибочно примут за еврея, а теперь живу в страхе, что меня разоблачат как немца. В то время как мы с вами всего-навсего русские интеллигенты.– Кого это вы берете к себе в аспирантуру, Яков Петрович? – не предложив сесть, спросил Коробцов.

«Как они надоели, как они надоели, как они надоели…»

– Там каких-то документов не хватает, Игорь Степанович? Один аспирант очный Саша Рубин, один заочный Михей Меламид, хорошие ребята, оба наши выпускники.

– Да вы садитесь, Яков Петрович. Тут кое-что придется нам обдумать. С Рубиным – ладно, рекомендации у него хорошие, он комсорг. А хорошо ли вы знаете этого Меламида?

Гадать тут было нечего. Меламид им не подходил. Что-то было у него не в порядке. Правильно опасалась Мария Моисеевна: нельзя на оба места евреев брать, придерутся. Был один парень из Молдавии, но подготовка очень слабенькая. Он бы им подошел, да только он экзаменов не сдал…

– У него очень интересная статья вышла. Работает по специальности. Эрудированный. Увлечен темой. Есть все данные научного работника.

– Угу, угу… – Коробцов сделал паузу. – А почему именно он? Сдавали и другие ребята – вот… – Порылся в бумагах, прочитал по складам: – Вот, Перепопеску, Недопопеску, что-то в этом роде? Из Молдавии, простой парень. Дались вам эти Меламиды, Рабиновичи…

«Как я вас ненавижу, как я вас ненавижу, как я вас ненавижу…»

– Меламид наш выпускник, работает по распределению. Талантливый и серьезный молодой человек!

– Угу. Вы скажите, Яков Петрович, этому серьезному молодому человеку, что первый отдел его не пропустил. Если у него вопросы, может сюда зайти, я ему объясню.

– Вы хотите сказать, что не даете «добро» на оформление?

– Именно так. Что вы так смотрите? Мы на страже ваших интересов, интересов института и всей страны! Вы берете на себя ответственность, Яков Петрович, что этот ваш Меламид не устроит какой-нибудь гадости? Под личную ответственность?

«Пропадите вы все пропадом, пропадите вы все пропадом, пропадите вы все пропадом…»

– Я подумаю, Игорь Степанович. Подумаю.Думать было, собственно, не о чем: финансирование лаборатории, докторская диссертация Марии Моисеевны, которая с пятьдесят третьего года не могла защититься, открытие центра, сотрудники, аспиранты, студенты – не мог себе позволить Яков Петрович стену своим лбом прошибать…

Осенью в жизни Михи произошло так много событий, счастливых и несчастных, почти одновременно, что они слились в яркую полосу. Алена вдруг поменялась к нему, и нервные отношения, с охлаждениями и потеплениями, с постоянными Алениными истериками, стали ровными и очень близкими. Миха не понимал, что произошло, а Алена не считала нужным сообщать ему, что порвала с женатым мужчиной, в которого была влюблена с шестнадцати лет, дала тому полную отставку и решила выйти за Миху замуж. Миха был совершенно счастлив.

Он еще не успел пережить эту грядущую перемену жизни, обдумать массу житейских вопросов, которые Алену совершенно не интересовали, как разрешилось все неожиданным образом: скоропостижно и легко умерла тетя Геня.

Она собиралась еще долго жить и как следует поболеть и накопила уже изрядный список болезней, но обманулась: легла с вечера спать и умерла во сне, разрешив с совершенно несвойственным ей великодушием главную из Михиных проблем – жилищную.Случилось так, что в день смерти тети Гени Миха не ночевал дома. Они с Аленой уехали на дачу к одной из подруг Ильи. Небольшая дружеская вечеринка на фоне природы. Когда поздно вечером на следующий день Миха вернулся домой, тетя Геня не встретила его ни упреками, ни жалобами – она была холодна и спокойна.

Теперь он остался единственным прописанным жильцом, хозяином четырнадцатиметровой комнаты в центре. Марлен был уже давно прописан у жены, комната эта по семейной стратегии должна была бы остаться за Минной, а Михе, по той же семейной стратегии, следовало уезжать по распределению и начинать жизнь на новом месте.

Марлен, человек практичный, еще года три тому назад мог бы переживать, что потерял комнату, не совершив в свое время родственного обмена, но к этому времени все поменялось в его жизни – он ударился в еврейство, стал изучать иврит, читал Тору, записался в сионисты и стал готовиться к долгой борьбе за репатриацию. Серьезным препятствием на этом пути была его мать. Тетя Геня ненавидела Израиль, причину, как она полагала, всех еврейских страданий, и заранее объявила сыну, что сама никуда с родины не поедет и ему никакого разрешения на выезд никогда не даст.

Смерть матери приближала Марлена к Сиону.

Когда Миха спросил Марлена, что делать с вещами тети Гени, тот пожал плечами:

– Спроси у теток, пусть возьмут что хотят, остальное выбрасывай.

Но тетки к этому времени уже взяли все, что еще было на что-то годно.

Алена впервые пришла в комнату Михи уже после смерти тетки. Вошла, остановилась на пороге, огляделась: хрустальная люстра с опавшими подвесками, бедняцкое богатство – треснутые вазы, две картины в толстых гипсово-золотых рамах, горшок с геранью, горшок с алоэ и трехлитровая банка с полезным для желудка японским грибом на подоконнике. Фотография довольно красивой женщины с парикмахерским завитком на лбу и с двумя детками – умноглазым подростком и улыбающейся толстой девочкой. Девочка была лет трех, толстый кончик языка выглядывал изо рта.

– Тетя Геня с детьми? – спросила Алена.

Миха кивнул. Ему вдруг стало стыдно за убожество дома, в котором он жил столько лет, и одновременно неприятно, что этим стыдом он предает бедную тетку.

– А девочка была больная? – указала глазами на маленькую Минну.

– Да, синдром Дауна. Я это понял уже в институте. Считалось, что у нее какое-то эндокринное заболевание. Она умерла.

Кивнула. Помолчала.

– Какой ужасный и печальный дом. Я его именно так себе и представляла. Ну, не точно так, а в этом роде.

Прошла, села к столу, покрытому бордовым плюшем, провела рукой по пыльному ворсу и сказала жалобно:

– Миха, здесь жить нельзя.

– Можно, Алешка, можно. Я ремонт сделаю. Мне ребята помогут.

– Да не в ремонте дело… – вздохнула Алена, и на нее опустилась тяжелая, как дождевая туча, тоска.

Женатый возлюбленный принимал ее в очень похожей комнате: такой же круглый стол с плюшевой скатертью, такая же потерявшая хрустальное оперенье люстра над ним и фотография красивой женщины с завитком на лбу, только что без руки с веером. Она посмотрела на две полки с книгами – и книги были те же самые, только там их было много больше. Да и комната была втрое больше и разгорожена занавеской надвое…

Миха душой и телом чувствовал, как может утешить удрученную Алену, но боялся к ней притронуться. Не осмеливался, ждал от нее знака. Она подошла к нему сама, погладила по голове, глубоко запустив пальцы в рыжие лохмы. И он воспрял, потому что минуту назад был уверен, что он, балабол и «шлемазл», по всем своим недостоинствам не годится Алене, и она не то что замуж выходить, но и смотреть не может на такое ничтожество.

Она тоже чувствовала нечто подобное, но гладила его по волосам, повторяя:

– Миха, ты ужасно хороший. Слишком для меня хороший.

Она уже наперед знала, что сейчас отлетят все эти соображения, что Миха не только милый и чистый человек, но и самый надежный, и верный, и к тому же лучший из нескольких любовников, которых она знала. Но тот женатый, всегда немного пьяный, расслабленный, не отпускал… А чем держал? Догадывалась, но не умела высказать.Кочковатый диван звякнул пружинами и стойко продержался ночь и половину следующего дня. И все посторонние тягостные мысли вылетели из молодых голов, а когда очнулись, оба чувствовали себя звонкими от пустоты, невесомыми и победившими в схватке.

Михино счастье было огромным, казалось, на всю жизнь хватит. Днем, когда Алена была с Михой, ей было легко, но она со страхом ждала вечера. Она засыпала легко и мгновенно, но через час просыпалась от нестерпимого ночного страдания. Под утро засыпала и, проснувшись, только удивлялась силе и глубине боли, которая в дневное время отпускала.

Что-то надо было делать, и однажды, после такой изматывающей ночи, они с Михой подали заявление о регистрации брака. Потом пришли к Михе на Чистопрудный бульвар и вынесли на помойку остатки тети-Гениного барахла, не изъятые ее хозяйственными сестрами. Это был скучный прах невзрачной жизни: склеенные желтым клеем тарелки, лишившиеся ручек бывшие кастрюли, пустые тюбики от губной помады, старые газеты, тряпки, тряпочки, тряпицы, половина фарфорового медведя, первомайский флажок.