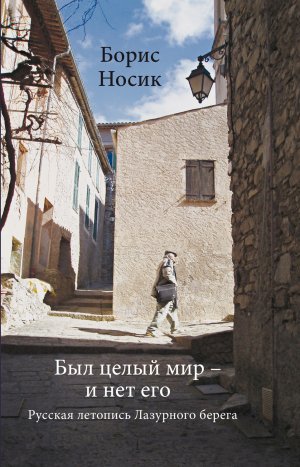

Был целый мир – и нет его… Русская летопись Лазурного Берега Носик Борис

Чего больше в этой записи: униженного мужского достоинства, раздражения, стыда… А потом унылая запись в дневнике за 1943 год:

7. IX. Вторн. Нынче письмо из Ниццы. Елена Александр. Пушкина (фон Розен Майер) умерла 14 авг. После второй операции. Еще одна бедная человеч. жизнь исчезла из Ниццы – и чья же! родной внучки Александра Сергеевича! И м.б. только потому, что по нищете своей таскала тяжести, которые продавала и перепродавала ради того, чтобы не умереть с голоду!

А Ницца с ее солнцем и морем все будет жить и жить! Весь день грусть…

Назавтра, 8 сентября, и Вера Николаевна Бунина записала в своем дневнике:

Вчера получено печальное известие о смерти Лены Пушкиной. Бедная, умерла, не вынесла второй операции. Помню ее девочкой-подростком в Трубниковском переулке с гувернанткой. Распущенные волосы, голые икры… Кто мог подумать, что такая судьба ждет Лену? Нищета, одиночество, смерть в клинике. <…> Лена в ссоре с братом, не знаю, помирилась ли с дочерью?

Она была умна, но, вероятно, с трудным характером. Убеждения – ниццские: вера в немцев, ненависть к евреям и большевикам. Гордилась своим родом. Была фрейлиной. Рассказывала об обедах в московском дворце, когда приезжала царская семья. К Яну (Бунину. – Б.Н.) чувствовала большую благодарность, как пишет ее друг француженка.

Похоронили Елену фон Розен-Майер на коммунальном (французском) кладбище Кокад, по самой недорогой цене, так что искать ее можно в общем рву (fosse commune), в братской могиле. Через семь десятилетий после ее смерти влиятельные московские и жалкие местные организации разрозненного русского зарубежья скинулись на дощечку с упоминанием о том, кем приходится России Лена фон Розен-Майер…

В том же 1943-м умер и познакомивший их с Буниным А. Неклюдов. Поредел пушкинский круг на никогда не виденном нашим «невыездным» Пушкиным Лазурном Берегу.

Похороненный на русском Кокаде уроженец Новороссийска и сын генерала артиллерии, капитан 1-го ранга АПОЛЛИНАРИЙ НИКОЛАЕВИЧ НИКИФОРАКИ (1880–1928) в 1900 году был выпущен из Морского корпуса мичманом и с тех пор где только не плавал: в 1904—1906-м командовал миноносцем «Плотва», потом подводными лодками «Сиг», «Крокодил», «Почтовый», а с 1916 года целым дивизионом подводного флота на Балтике.

Бурную жизнь прожил ротмистр Конно-пограничного Калишского полка ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ КАЛАШНИКОВ-НОРД (1889–1970), описавший свою жизнь и скитания вдали от родной Костромы в эмигрантской печати. Военное училище он кончил в Иркутске, в Первую мировую служил начальником связи в штабе корпуса, потом в штабе армии, а в Гражданскую уже и сам командовал эскадроном. Эвакуировался в Югославию, закончил курсы землемеров, работал на химическом заводе, потом стал инженером-топографом, жил под Парижем, на острове Мадагаскар, в Парагвае, да и после Второй мировой войны сотрудничал в русских воинских организациях и писал, писал… Было о чем рассказать.

На русском Кокаде похоронено чуть не два десятка представителей старинного русского рода Оболенских. Оболенские идут от князей Черниговских (как пишут, «являются их отраслью), а первым посажен был на черниговский престол внук великого князя Владимира, того, что крестил Русь. На Лазурном Берегу Франции жили представители по меньшей мере трех ветвей этого развесистого древа. Поскольку наше паломничество к русским могилам начиналось с толстовской семьи, мы и на Кокаде из многих Оболенских выберем для начала знакомцев великого Толстого. Скажем, ДМИТРИЯ ДМИТРИЕВИЧА ОБОЛЕНСКОГО (1840–1931), которого привечали супруги Толстые, а жена писателя Софья Андреевна называла «маленьким Оболенским» или «Миташей» (он был на 16 лет моложе Льва Николаевича). Молодой Дмитрий ухаживал тогда за ее сестрой Лизой, а Софья Андреевна сожалела, что за Лизой, а не за Таней: Таня, как ей казалось, больше подошла бы ему по характеру. Вообще, вы заметите, что мы вступаем тут уже на территорию «Войны и мира» и «Анны Карениной», где москвич Дмитрий Дмитриевич Оболенский и его матушка Елизавета Ивановна Оболенская, урожденная Бибикова, были свои люди. Отец Дмитрия был убит собственным крепостным вскоре после женитьбы, в год рождения сына, и со временем прелестная Елизавета Ивановна вторично вышла замуж за ревностного слугу русского отечества барона фон Менгдена, отчасти послужившего прототипом романного мужа злосчастной Анны Карениной. Что же до самой Елизаветы Ивановны, то писатель Толстой высоко ценил не только ее красоту, но и ее талант рассказчицы. Великий роман о войне и мире кое-чем обязан ее красочным рассказам о барской жизни старой Москвы. Елизавета Ивановна брала с собой молодого Дмитрия на первые чтения «Войны и мира». Но и знания самого Дмитрия Дмитриевича, который вырос ярым лошадником (коннозаводчиком), заядлым охотником (хорошо знал охотничьих собак) сгодились русской литературе. Сын Толстого рассказывал, что, когда Лев Николаевич писал главу о скачках (с участием Вронского), он три дня пропадал в гостях у Д.Д. Оболенского. Да и сам Дмитрий Дмитриевич, который еще в России, задолго до изгнания, сделался журналистом (редактировал газету «Охота и спорт», писал в «Исторический вестник» и «Русский архив»), об этом не умолчал:

Между прочим, я передал Л.Н. подробности и обстановку красносельской скачки, которая и вошла в ярком изображении в «Анну Каренину». Падение Вронского с Фру-Фру взято с инцидента, бывшего с князем Д.Б. Голициным, а штабс-капитан Махотин, выигравший скачку, напоминает А.Л. Милютина.

Д.Д. Оболенский рассказал, что и описание охоты потребовало от Толстого более свежих воспоминаний. До «переворота в мировоззрении» писателя они вместе охотились в имении князя Шаховского. Потом писатель ездить на охоту перестал, а Д.Д. Оболенский писал об охоте и мог стать ценным консультантом.

Когда настали трудные времена для беспечного «Миташи» Оболенского и он объявлен был «несостоятельным должником», Лев Николаевич за него хлопотал. Не исключено, что кое-какие его черты (a не только мужа племянницы писателя Л. Оболенского) достались добродушному и непутевому Стиве Облонскому из «Анны Карениной»).

Дмитрий Дмитриевич переписывался с Толстым чуть не до смерти писателя. Он писал в «Новое время» о смерти и похоронах Толстого, а свои «Отрывки из личных воспоминаний» напечатал в Международном Толстовском альманахе еще при жизни писателя.

В эмиграции Дмитрий Дмитриевич работал переводчиком в английской военной миссии и занимался журналистикой: печатался в парижском «Возрождении», белградском «Новом времени», в «Вестнике Ривьеры» и в «Отечестве». Занимался он и общественной работой, участвовал в работе Русского зарубежного съезда 1926 года, был членом Русской секции борьбы против III Интернационала. Часто писал статьи о положении в России.

Из многочисленных князей Оболенских, похороненных на Кокаде, два князя были полные тезки, Николаи Николаевичи Оболенские. Старший НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ОБОЛЕНСКИЙ (1861–1933) был юрист, кончил Императорское училище правоведения, служил прокурором в Москве и в Рязани, а в Москве был вдобавок членом Московского столичного попечительства о народной трезвости. В эмиграции жил в Ницце, где уровень народной трезвости его более не занимал. Он держался своих и состоял членом Общества бывших воспитанников Императорского училища правоведения.

Младший НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ОБОЛЕНСКИЙ (1905–1993) родился в Астрахани, подростком уехал с родителями в эмиграцию, в Париж, где окончил Русскую гимназию, знаменитую Школу политических наук («Сьянспо») и Военную школу Сен-Сир, из которой вышел подпоручиком Иностранного легиона. Во время Второй мировой войны воевал в батальоне иностранных добровольцев, был награжден Военным крестом, а после войны служил в Париже в страховой компании и занимался общественной работой, был даже генеральным секретарем Содружества русских резервистов французской армии. Мне доводилось пользоваться составленным Н.Н. Оболенским перечнем русских участников Второй мировой войны в рядах французской армии. Князь писал стихи и часто выступал с их чтением на вечерах молодых эмигрантских поэтов. В конце сороковых годов он увлекся генеалогическими исследованиями и стал членом Генеалогической комиссии Союза русских дворян, собирателем и хранителем семейного архива, а тридцать лет спустя почетным председателем Семейного союза князей Оболенских. Последние десятилетия своей удивительно активной жизни князь провел в Ницце, где продолжал свои генеалогические поиски, был членом правления Общества ревнителей русской старины и членом Ассоциации по сохранению русского культурного наследия во Франции. В 1965 году князь был награжден орденом Почетного легиона. Через десять лет после смерти Н.Н. Оболенского в Петербурге был напечатан дневник, который князь вел подростком: удивительный «Дневник 13-летнего эмигранта».

Закончить прогулку среди Оболенских Кокада можно у могилы князя СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ОБОЛЕНСКОГО (1888–1964), члена Государственного совета, сенатора, уездного предводителя дворянства в Московской губернии. В 1936 году в эмигрантской Ницце князь Сергей Александрович Оболенский был председателем Общества удешевленных обедов и помощи неимущим русским.

Из представителей графского рода Олсуфьевых на Кокаде похоронен член Государственного совета, камергер, депутат Третьей Государственной думы, член Историко-родословного общества в Москве ДМИТ-РИЙ АДАМОВИЧ ОЛСУФЬЕВ (1862–1937). Он был сыном генерал-лейтенанта Адама Васильевича Олсуфьева (1833–1901). Надо сказать, что библейское имя Адам в роду Олсуфьевых идет по причуде самого Петра Великого, у которого гофмейстером двора был верный Василий Олсуфьев. Когда у гофмейстера родился младенец мужеского пола, царь, вызвавшись быть его крестным отцом, решил подарить ему имя Адам. Царский крестник вырос шустрым, способным к языкам юношей и стал статс-секретарем Екатерины II и писателем, а внук его был московским губернатором и первым удостоился графского титула.

В годы пореволюционной эмиграции граф Дмитрий Адамович жил в Ницце, выступал с лекциями о русской истории и литературе, участвовал в работе Союза молодежи и Кружка ревнителей русского прошлого, писал в эмигрантской прессе о различных русских, в том числе церковных, проблемах.

Автору этих строк довелось в 1978 году встречаться во Флоренции с графиней Марией Олсуфьевой, знаменитой переводчицей русской советской (строго говоря, вполне антисоветской) литературы на итальянский язык («Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, романы А. Платонова). В годы оттепели графиня-переводчица приезжала в Москву и даже обедала в Каминном зале Центрального дома литераторов, в том самом доме на Поварской, который некогда отобрала у семьи Олсуфьевых новая власть.

Могила графини НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВНЫ ДЕ ОРЕСТИС ДЕ КАСТЕЛЬНУОВО, урожденной ЧИХАЧЕВОЙ (1810–1876) может привести на память не только события бурной жизни графини, но и важные события жизни Лазурного Берега и, в частности, Ниццы. Будущая графиня родилась в Гатчине в семье статского советника Александра Петровича Чихачева. Матушка Натальи Александровны была из Бестужевых-Рюминых, а крестной матерью новорожденной стала императрица Мария Федоровна. Первым браком юная Наталья вышла за князя Леонида Девлет-Кильдеева, а вторым за иностранного подданного, префекта Ниццы графа де Кастельнуово.

Осенью 1856 года приплыла в Ниццу для отдыха и лечения русская вдовствующая императрица Александра Федоровна, которую поселили на вилле богатого банкира господина Авигдора. Православной церкви в Ницце тогда еще не было, так что на террасе виллы Авигдора, главы местной еврейской общины, была устроена и 21 ноября 1856 года торжественно открыта для нужд императрицы домашняя православная церковь. Четыре месяца спустя императрица Александра Федоровна переехала на виллу «Орестис» к графине де Орестис де Кастельнуово и прожила у нее в гостях еще два месяца. За это время русских гостей в Ницце сильно прибавилось: приплывали из русской столицы великие князья, княжны, придворные и другие люди из высшего общества… Во время второй своей поездки в Ниццу, в 1859 году, вдовствующая императрица сразу поселилась на вилле «Орестис» и жила там до переезда на русскую императорскую виллу «Пейон», так что в теплой Ницце, сперва сардинской, а вскоре уже и французской, удачливой уроженке Гатчины графине Наталье Александровне де Орестис довелось поучаствовать в росте тамошней русской колонии.

Похоронена на русском Кокаде и знаменитая супружеская пара – художница НИНА МИХАЙЛОВНА ПАНТЮХОВА, урожденная ДОБРОВОЛЬСКАЯ (1883–1944), и основатель русского скаутского движения полковник лейб-гвардии Стрелкового полка и георгиевский кавалер ОЛЕГ ИВАНОВИЧ ПАНТЮХОВ (1882–1973). Родился Олег Иванович в Киеве, в семье профессора-антрополога, окончил Тифлисский кадетский корпус и Павловское военное училище, увлекся движением скаутов-разведчиков, посетил по приглашению английского основателя движения скаутский лагерь в Англии, вернулся в Россию. Воевал на Первой мировой, был контужен, возглавлял московскую школу прапорщиков, бежал на юг, воевал против большевиков, в 1919 году на скаутском съезде был избран старшим русским скаутом, продолжал скаутскую работу в США, а потом снова в Европе, писал о скаутском движении, издал «Семейную хронику». Супруга его училась живописи у Циоглинского, а также в рисовальной школе барона Штиглица в Петербурге, участвовала в художественных выставках и при этом была активной помощницей мужа, деятельницей скаутского движения. Век ее был, впрочем, на три десятка лет короче мужниного.

Такими же единомышленниками и подвижниками, как супруги Пантюховы, были супруги Перзинские. БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ПЕРЗИНСКИЙ (1892–1966) окончил Одесский кадетский корпус и Киевское пехотное училище, в мировую войну был на Западном фронте, а в Гражданскую служил в корпусе корабельных офицеров Черноморского флота. Вместе с флотом эвакуировлся в Бизерту, служил в Тунисе контролером на строительстве дорог, а заработанные деньги щедро жертвовал на православную церковь Воскресения Христова. Помощью православной церкви занималась и жена его ЕКАТЕРИНА КОНСТАНТИНОВНА ПЕРЗИНСКАЯ, урожденная МИХАЙЛОВСКАЯ (1895–1997). Из Туниса супруги переехали на юг Франции, в Ванс. Деятельный Борис Константинович занялся виноградарством, сумел создать свою фирму. Вместе с супругой они много времени и средств отдавали созданию православного храма Святого Николая Чудотворца в городе Боне, что лежит на краю бургундского Золотого берега.

На Кокаде наряду с многими священнослужителями похоронен был протоиерей ВСЕВОЛОД ПЕРОВСКИЙ (1860–1933). Он родился на Северной Двине в Холмогорах, окончил духовную семинарию в Архангельске. Был он вдобавок ученым-метеорологом и состоял наблюдателем на метеостанции. Министерство земледелия отмечало его научные заслуги. В эмиграции он был духовником владыки Владимира (Тихоницкого).

Среди моряков на Кокаде нельзя не упомянуть двух братьев Пилкиных (Пилкин Первый и Пилкин Второй), сыновей вице-адмирала Константина Павловича Пилкина. Пилкин Первый, контр-адмирал ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ ПИЛКИН (1869–1950) окончил Морской корпус, a затем минные курсы, отличился в бою и стал георгиевским кавалером при обороне Порт-Артура. В 1907 году командовал миноносцем «Послушный», в 1909-м эсминцем «Всадник», позже линкорами «Цесаревич» и «Петропавловск», а накануне Февральской революции бригадой крейсеров Балтийского флота. Позднее он возглавлял морские силы генерала Юденича. Был награжден множеством орденов. С 1921 года в эмиграции, в Париже, занимался организацией материальной помощи семьям моряков. Был председателем Военно-морского исторического кружка, секретарем Кают-компании морских офицеров, выступал с докладами, писал серьезные статьи, печатался в «Морском журнале». Жена контр-адмирала МАРИЯ КОНСТАНТИНОВНА ПИЛКИНА (1880–1931) состояла в Дамском комитете Кают-компании морских офицеров, а дочь МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА ПИЛКИНА (1907–1935) работала в Ницце на заводе и активно участвовала в деятельности молодежного христианского движения (РСХД). Сестра ее ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА ПИЛКИНА (1910–1991) выступала с докладами в Кружке русской культуры.

Младший брат контр-адмирала, капитан II ранга, «Пилкин Второй», АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ПИЛКИН (1881–1960) закончил Морской корпус и за проявленное бесстрашие при обороне Порт-Артура был награжден орденами Св. Станислава, Св. Анны, Св. Владимира, Золотой саблей «За храбрость». Во время Первой мировой войны он командовал эскадренным миноносцем «Москвитянин» и эсминцем «Новик». В пору эмиграции в Ницце был председателем Кают-компании морских офицеров, членом Союза георгиевских кавалеров, печатался, как и старший брат, в «Морском журнале».

Похороненную на Кокаде ЕКАТЕРИНУ СЕРГЕЕВНУ ФИШЕР (1900–1991) называли в эмигрантской Ницце ангелом-хранителем белых воинов. Автор ее некролога, напечатанного осенью 1991 года парижской газетой «Русская мысль», назвал новопреставленную «белой дамой»: «“Белая дама”, бывшая благотворительницей и ангелом-хранителем белых воинов, православных монастырей и всех нуждающихся». Ее муж Георгий Георгиевич Фишер был крупный предприниматель, однако не всякий богатый человек обязательно соглашается, чтобы заработанные им деньги шли на чужие нужды. Господин Фишер не препятствовал бесконечной череде добрых дел и щедрых трат своей жены. Он соглашался, чтобы Екатерина Сергеевна содержала во Франции два дома белых воинов (в Монфернее и в Ницце), давала деньги на собрания галиполийцев, на русские детские учреждения…

Для стареющих, израненных, обнищавших эмигрантов-воинов такие дома инвалидов и старческие дома были истинным спасением. Немало эмигрантов кончили жизнь в таких домах – в Ницце, Грассе, Сен-Рафаэле, Каннах, Розе-aн-Бри, Кормей-ан-Паризи, Монморанси, Булони. Были свои дома престарелых у казаков (в Ла-Бокка), у русских шоферов (в Понтуазе), у артистов и художников (в Ножан-сюр-Сене). В них доживали россияне, до нитки обкраденные на родине. Те же, которым удалось сохранить какое-то состояние, открывали во Франции новые дома для соотечественников – такие, как Дом княгини Любимовой (она выведена в знаменитом «Гранатовом браслете» Куприна), как Дом княгини Палей и другие… Складывается впечатление, что именно эта эмиграция была самой заметной, активной и жертвенной из бесчисленных диаспор во Франции. Впрочем, напомню, что для Екатерины Сергеевны Фишер белая армия не была просто символом чистоты и белизны русского дела. В белой армии погибли два ее брата. Ее дядя, полковник Александр Перхуров, потомок старинного военного рода России, был расстрелян большевиками в Ярославле. В 1966 году муж Екатерины Сергеевны покинул Ниццу для паломничества ко Гробу Господню и умер в Иерусалиме. Вдова его трудилась на ниве благотворительной помощи еще четверть века…

Сын протопресвитера юга Франции СЕРГИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ПРОТОПОПОВА (1851–1931) ЕВГЕ-НИЙ СЕРГИЕВИЧ ПРОТОПОПОВ (1875–1944) окончил Пажеский корпус и Александровский лицей в Петербурге, был на дипломатической службе на острове Крит, в Марселе и в Ницце. В Ницце занимал пост генерального консула, но после Первой мировой войны в Россию не вернулся. Его считают создателем Комитета помощи русским эмигрантам в Ницце. Был он также членом Объединения бывших учеников Александровского лицея и входил в совет Братства св. Анастасии Узорешительницы. В конце своей жизни, когда немцы пришли в Ниццу, Е.С. Протопопов, как и некоторые другие дипломаты старой русской школы (например, Леонтий Гомелла), спасал от смерти евреев. Это было на юге Франции смертельно опасным делом.

В описании кладбища Кокад, составленном И.И. Грезиным, использованы данные из незаменимого справочника Рэмона де Помфийи. В справочнике этом есть краткие сведения о Кокаде и несколько строчек о похороненном здесь художнике Леониде Пьяновском, воспроизведенные Грезиным: «ПЬЯНОВСКИЙ ЛЕОНИД АДАМОВИЧ, художник, декоратор, 1885–1976. Л. Пьяновский расписал металлический купол над соседней могилой Натальи Шабельской, которая представляет собой часовню, вырубленную из привезенного из России цельного камня». Сообщение это оказалось не совсем точным и полным. Поправить его и дополнить помогла мне публикация в журнале «Иные берега» (автор Л. Варебрус). Автору журнала удалось выяснить, что настоящая фамилия художника не Пьяновский, а Пяновский. Французскую подпись на его работах (Pianovsky), вероятно, настолько легче прочитать как русское Пьяновский, чем польское Пяновски, что художник и сам, наверно, притерпелся к русскому варианту, хотя по всем документам он числится все же Пяновским. Он родился в Пятигорске в семье отставного генерала Адама Пяновского, имевшей вполне польское происхождение и вполне гуманитарные склонности: сам генерал писал на досуге историю Кубанской армии, дочь фотографировала, а сын Леонид окончил в 1905 году Строгановское училище в Москве, стал художником и получил серьезный заказ из Ниццы, где строился православный Свято-Николаевский собор. Строил собор академик архитектуры Михаил Преображенский, а иконостас и вся фресковая живопись в соборе – работа молодого Пяновского. Кто ж из обитателей Лазурного Берега или даже мимолетных туристов, заезжающих в Ниццу, не знает этот великолепный собор в модном тогда «русском стиле», который копировал или переосмысливал достижения старинной (допетровской еще) русской архитектуры и живописи! Полтора десятка лет, что я зимую в Ницце, каждый раз по приезде привычно поднимаю грешный свой взгляд на иконы Корсунской Божьей Матери и Нерукотворного Спаса, написанные Леонидом Пяновским.

В изгнании Пяновский продолжал работать, писать новые иконы. Написал «Святых покровителей Императора Александра II» и «Святых покровителей Императора Николая II», они по сторонам соборного иконостаса как бы продолжают его… Так что не одной только росписью купола склепа Шабельских знаменит покоящийся на Кокаде Леонид Пяновский.

Сами же Шабельские были богатой некогда семьей с Харьковщины. Первой в этом склепе была похоронена (точнее, перезахоронена) НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА ШАБЕЛЬСКАЯ, урожденная КРОНЕНБЕРГ (1841–1904). Она была из хорошей дворянской семьи, окончила женский институт в Харькове, в двадцать один год вышла замуж за богатого землевладельца, инженер-капитана Петра Николаевича Шабельского и стала жить мирной жизнью в его усадьбе в Харьковской губернии. Она любила вышивание, но как выяснилось, ей мало было просто сидеть у окна и вышивать. У нее обнаружились деловая жилка и безмерное любопытство, даже, можно сказать, исследовательский интерес к тому, чем она занимается. Сперва она устроила вышивальную мастерскую у себя в имении. А в 1877-м она посетила Нижегородскую ярмарку и увидела там образцы старинной русской вышивки. Заинтересовалась экспозицией, купила кое-какие образцы для работы, для подражания. Поле открылось огромное, почти нехоженое. Одна или вместе с двумя подросшими дочерьми, Варварой и Натальей, стала она ездить по российским губерниям, по глухим углам, побывала, конечно, на русском Севере, в Поволжье, в центральных губерниях, в Крыму. Покупала платья, рубахи, сумочки, кокошники, вышитые покрывала, наволочки, сумки… Коллекция ее росла, и знаний у нее прибавлялось и вкуса к настоящим шедеврам. Надо сказать, что шла она в ногу с модой, у русской интеллигенции открывались тогда глаза на народное искусство, на русскую старину. В начале 80-х годов переехали Шабельские в Москву. В 1890 году прошла в Историческом музее в Москве выставка русской старины. Было представлено почти семь сотен удивительных изделий из двух десятков российских губерний, и вещи из коллекции семьи Шабельских уже были замечены. Два года спустя на выставке было уже четыре тысячи экспонатов. Еще через год уплыли шедевры ее коллекции за океан, на всемирную выставку в Чикаго, а потом уж в Брюссель и Антверпен. Собственный дом Шабельских на Малой Бронной знали теперь многие. В 1900 году на Всемирной Парижской выставке получила коллекция Натальи Шабельской медаль. Коллекция ее насчитывала уже тысячи предметов: четыре, пять, двадцать тысяч… Хозяйка умерла в 1904 году. Но остались тогда толковые, все про материнское дело знающие дочки Натальи Леонидовны. Нынче они рядом с матерью на Кокаде – НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА ШАБЕЛЬСКАЯ (1868–1943) и ee сестра княгиня ВАРВАРА ПЕТРОВНА СИДАМОН-ЭРИСТОВА, урожденная ШАБЕЛЬСКАЯ. Они продолжали дело, начатое матерью, изучали вышивку, кружева, женскую одежду и пополняли свою коллекцию. В 1910 году сестры Шабельские выпустили в Москве книгу «Собрание русской старины: Выпуск 1: Вышивки и кружева». Книга была издана на двух языках, русском и французском. И до, и после революции Варвара Петровна Шабельская работала в Центральных государственных реставрационных мастерских. Наталья Петровна работала в пореволюционные годы в тех же реставрационных мастерских, в Оружейной палате, в Национальном музейном фонде, в Московском институте историко-художественных изысканий и музееведения, но к 1925 году самым чутким из интеллигентов стало ясно, что жизнь в России становится небезопасной. Первой уехала во Францию Варвара Петровна, следом за ней сестра. Коллекция, конечно, осталась.

Сестры Шабельские жили в Париже, потом в Ницце. Для заработка они делали вышивки, изготовляли ювелирные изделия (по рисункам Варвары Петровны). Однажды они даже получили заказ на отделку платьев в древнерусском стиле от знаменитого Поля Пуаро. Выполняли реставрационные работы, были консультантами художественных музеев. Уже в 1925 году в Париже для сохранения и развития русского иконописания было создано общество «Икона». В 1930 году Наталья Петровна Шабельская была товарищем председателя этого общества (председателем был в ту пору В.П. Рябушинский).

Сестры Шабельские умерли в Ницце одновременно, в феврале 1943 года.

Похоронена на Кокаде обширная семья фабриканта Людвига Рабенека, директора «Товарищества мануфактур Людвиг Рабенек», и хотя самого директора-основателя здесь нет, лежат здесь его дети, внуки, невестки, совладельцы, которые предпочитали, чтоб их называли русскими именами (скажем, Львами, вместо Людвигов, Артемиями, вместо Артуров). Они сами и их жены не только занимались делами своих текстильных предприятий, но и получали солидное образование, увлечены были делами культуры и искусства, издавали музыкальные произведения, поддерживали композиторов и артистов, активно меценатствовали, с гордостью нося потомственное звание почетных граждан Москвы. Начать хотя бы с АРТЕМИЯ ЛЬВОВИЧА (понятное дело, Артура Людвиговича) РАБЕНЕКА (1884–1966). Он учился на юридическом факультете Императорского московского технического училища, потом окончил прядильно-ткацкое училище в немецком Ретлингене, стал директором Реутовской мануфактуры «Товарищества Людвиг Рабенек», a также акционерного общества «Южно-Должанский антрацит». Ему было ко времени российской катастрофы только 33 года. В эмиграции, в Париже, он был заместителем директора музыкального издательства Кусевицкого. Он и в России был не чужой человек в мире музыки и танца, ибо женился на танцовщице Элен Тельс (ЕЛЕНА ИВАНОВНА БАРТЕЛЬС, 1880–1944). Жена его была дочерью банкира, училась танцу в студии Айседоры Дункан в Германии, стала ее последовательницей, а потом преподавала в Москве в основанной ею Студии естественного движения. В первом браке она была замужем за известным певцом и режиссером В.Л. Книппером (Нардовым). А в 1919 году она открыла школу танца в Вене, выступала там с концертами и в 1927 году перебралась в Париж. Как и новый ее супруг Артемий Людвигович Рабенек, она всегда оказывала материальную помощь артистам.

Похороненные в той же могиле братья Артемия АНДРЕЙ ЛЬВОВИЧ РАБЕНЕК (1886–1928) и ЛЕВ ЛЮДВИГОВИЧ РАБЕНЕК (1883–1972) учились в том же техническом училище, что и Артемий, доучивались в Германии, а Лев еще окончил вдобавок медицинский факультет Московского университета. Братья занимались, конечно, делами ткацкого и красильного производства, но Лев близок был вдобавок к кругам Московского Художественного театра. В эмиграции он напечатал в газете «Возрождение» свои мемуары о былой Москве, о Чехове и Станиславском.

Похоронен на Кокаде АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ РАЕВСКИЙ (1795–1868), чья недолгая дружба с Пушкиным нашла отражение в творчестве великого поэта. Он родился на Кавказе, в крепости Святого Георгия, в семье будущего генерала и внучки М.В. Ломоносова. Пятнадцати лет от роду Раевский уже служил в армии, участвовал в русско-турецкой войне, потом в Отечественной войне 1812 года, к двадцати семи годам был полковником. Молодой Пушкин дружил с семьей Раевских, с отцом семейства и двумя братьями, вздыхал по обеим сестрам, Марии и Екатерине, посвятил им немало чудных строк. Со старшим из братьев, Александром, он встречался и на Кавказе, и в Крыму, и в Каменке, и в Киеве, и главное – в Одессе. Туда в 1823 году был назначен генерал-губернатором знаменитый либерал граф М.С. Воронцов, и петербургские друзья, чтобы скрасить Пушкину скуку Южной ссылки в Кишиневе, выхлопотали ему перевод к морю, в шумную космополитическую Одессу. Так что Пушкин вместе с полковником Александром Раевским попали разом в распоряжение Воронцова, который был к обоим весьма расположен. А молодого Пушкина этот загадочный, умный, скептический, сыплющий парадоксами философ Александр Раевский тянул к себе в ту пору неудержимо, да и полковнику в отставке Раевскому лестно было открывать глаза на мир признанному в столице поэту. Раевскому молодой Пушкин предсказывал великое будущее, хотя и увидел в его байроническом безверии и скепсисе нечто демоническое, что может привести в отчаянье. Предсказаниям Пушкина о будущих великих делах Раевского не суждено было сбыться. Он не стал заметной фигурой русской истории, зато стал излюбленным персонажем пушкинистов, в частности считается героем известного пушкинского стихотворения «Демон», написанного в 1823 году:

- Печальны были наши встречи:

- Его улыбка, чудный взгляд,

- Его язвительные речи

- Вливали в душу хладный яд.

- Неистощимой клеветою

- Он Провиденье искушал;

- Он звал прекрасное мечтою;

- Он вдохновенье презирал;

- Не верил он любви, свободе,

- На жизнь насмешливо глядел —

- И ничего во всей природе

- Благословить он не хотел.

Конечно, молодого, полного надежд Пушкина смущали и этот мрачный взгляд на жизнь, и некое безверие, однако влекли остроумная наблюдательность собеседника, незаурядная начитанность его друга, так же как разговоры о свободе и благородные идеи масонского братства… И этот пронзительный, не терпящий возражений взгляд молодого Раевского (даже на красивом портрете кисти П. Соколова он впечатляет). Возникает и крепнет «братская дружба, нерушимая никакими обстоятельствами». Это определение их дружбе подыскал сам Раевский уже в пору, когда обстоятельств для их разрыва было много.

Итак, оба друга, пятого класса чиновник, но уже известный и знающий себе цену опальный поэт Пушкин, и его коллега, званием повыше, поступили служить под началом графа Воронцова. Влиятельный аристократ, англоман, европеец, вельможа, сорокалетний богач отнесся к молодым людям вполне благожелательно. Что до Раевского, то он был адъютантом у Воронцова еще и во время войны. За Пушкина просили петербургские друзья, так что граф любезно пригласил поэта бывать у него во дворце, свободно пользоваться его великолепной библиотекой. Все шло прекрасно. Хозяйка графского дома пока не появлялась на людях: она носила под сердцем первого ребенка и не очень хорошо себя чувствовала. Пока графиня отдыхала после родов, граф тайно, чтоб не потревожить слабую еще супругу, похоронил умершего младенца. Вскоре графиня поправилась, выплакала свое горе, стала выходить к гостям, и оба прикомандированных к наместнику Воронцову чиновника, полковник Раевский и коллежский секретарь Пушкин, влюбились в нее без памяти. Графиня была чуть старше их обоих (и пережила их обоих), но в том 1823-м она была как раз в расцвете своей прелести, великолепия, изысканности… Не то чтоб истинная красавица, но дочь графа Станислава Браницкого была во всеоружии польского благородства и французского уменья обольщать. Она знала стихи Пушкина, она подарила его взглядом, так что юный и пылкий «африканец» не мог не влюбиться. С военным героем полковником Раевским все обстояло еще серьезнее. Он знавал ее когда-то, очень ей нравился. Но он пренебрег тогда ее любовью, вовсе забыл о ней, и теперь, увидев блистательную хозяйку салона, прозрел…

Надо признать, что очень скоро граф Воронцов почувствовал себя в собственном доме вполне неуютно. У него было много всяческих обязанностей, были жена, недавно пережившая утрату, маленькая дочка Александрин, красивая любовница из рода Потоцких, которую он так удачно выдал за своего кузена графа Льва Нарышкина… И вот по просьбе милых людей он взял себе на шею еще и поэта, который не отходит от его жены. Граф, надо признать, не считал поэзию серьезным занятием и полагал, что в глазах окружающих подобный поклонник вряд ли приемлем для его супруги. Графиня дарила поэта ласковыми взглядами. Это пока мало значило, но раздражало ее супруга… Когда известия об этом дошли до Петербурга, до благожелателя и благодетеля Пушкина Александра Тургенева, тот написал в отчаянье другому пушкинскому другу князю Вяземскому: «Графиня его отличала и отличает, как заслуживает его талант, но он рвется в беду свою. Больно и досадно. Куда с ним деваться?»

Уже в марте 1824 года Воронцов отправил письмо графу Нессельроде, возглавлявшему Министерство иностранных дел, чиновником которого числился коллежский секретарь Пушкин, умоляя перевести опального молодого поэта в другое место. При этом он вовсе не бранил Пушкина и сообщал, что не слышал от него никаких крамольных высказываний, что он ведет себя пристойно, но все же неплохо бы поместить его в другую среду, в менее льстивое окружение. Хотя должность обязывала губернатора следить за образом мыслей его подчиненных, граф сумел избежать неблаговидных доносов (как и откровенных разговоров с неосторожным поэтом). Ознакомившись с просьбой Воронцова, Нессельроде принял ее к сведению, но не взял на себя никаких решений. Для решений в российской вертикали существовал монарх. Но Воронцову было невтерпеж, и вскоре он написал письмо сенатору Лонгинову, прося поторопить Нессельроде, а потом отправил и второе письмо министру.

Между тем Пушкин не сидел без дела. Он тоже писал. Он писал любовные стихи, посвященные губернаторше (целый любовный цикл), поэму «Цыганы» и очень злые (и вряд ли столь уж справедливые) эпиграммы, где переставший быть ласковым губернатор представлен подлецом (хотя еще и не полным):

- Полу-милорд, полу-купец,

- Полу-мудрец, полу-невежда,

- Полу-подлец, но есть надежда,

- Что будет полным наконец.

Ну а что друг Александр Раевский? Опасаясь за свой снова возгоревшийся, менее поэтический, но зато и менее платонический роман с женой губернатора, он отнюдь не горел желанием выгораживать друга. Они были теперь соперниками, и Пушкину не сразу пришла в голову мысль, что близкий к Воронцову Раевский не находит нужным выгораживать их двоих, и, уж конечно, считает должным спасать в первую очередь свое место в Одессе и свой роман. Пушкин только осознавал горький привкус предательства, и дружба их еще долгое время казалась ему надежной, о ее узах продолжал говорить и писать искушенный в светских интригах Раевский.

Графу Воронцову, не получавшему из медлительной столицы поддержки в срочных решениях, пришла в голову простенькая мысль хоть на время удалить пылкого молодого чиновника из Одессы куда-нибудь в служебную командировку. Область была у графа в управлении огромнейшая, и шеф попросил столоначальника придумать повод для командировки. Возможно, именно так появилась идея поездки для выявления последствий недавнего нашествия саранчи на мирные поля поселян. О результатах обследования можно было доложитъ в Петербург в потоке донесений, имитирующих усердную службу.

Кстати, результаты этой начальственной акции были впечатляющими: Пушкин был оскорблен. Он сам объяснял, что, прослужив семь лет чиновником, приписанным к министерству, он в руках не держал служебной бумаги и никакими делами не занимался. Это была синекура для поддержания более или менее светского образа жизни. Для самого Пушкина и всех, кто о нем писал позднее, эта оплаченная казной поездка мелкого чиновника по югу России была для замечательного поэта и пылкого юноши, домогавшегося жены начальника, подлой и коварной местью мужа, изощренной служебной пыткой. Пушкин был в ярости, подумывал об отставке, но Одессу покидать не хотел. В конце концов он получил деньги, поехал лишь в одну из указанных трех губерний, побывал в Херсоне, не утруждал себя саранчой и непредвиденно скоро объявился снова в Одессе. Он должен был написать отчет о результатах ревизии и, как гласит легенда, написал смешной стишок о том, что саранча летела, летела, села, все съела и дальше полетела.

Тем временем, если верить мемуарам Вигеля, Пушкин и Александр Раевский засели за письмо графу Воронцову. Писалось это письмо, конечно, по-французски. Оскорбленный командировкой молодой поэт, аристократ духа, писал сановному аристократу о своем каторжном и унизительном труде в его изредка посещаемой канцелярии и о ничтожности получаемого им вознаграждения… Мемуарист к Раевскому не питает симпатии и как бы считает его поведение двуличным, ибо он был соперником Пушкина, тоже заинтересованным в отъезде поэта.

В конце концов граф Воронцов получил долгожданный ответ и разрешение удалить Пушкина из Одессы и от своего семейного круга. Александр I, получив досье опального поэта, попросил пару дней на раздумье и углубился в чтение. Он, вероятно, с умеренным любопытством проглядел жалобы супруга, вполне знаменитого возлюбленного Ольги Нарышкиной-Потоцкой, супруги почтенного Льва Нарышкина и вообще знаменитого ходока графа Воронцова. Можем предположить, что усмехнулся или нахмурился при упоминании (без дерзкого цитирования) новых злоязычных эпиграмм поэта, проглядел сведения о том, что кроме редких гонораров и семисот рублей в год жалованья чиновника пятого разряда упомянутый Пушкин ничего не имеет, потом обратился к другим мелочам и вот тут… Попробуйте угадать, что привело великодушного государя в гневное настроение и решило участь милого нашему сердцу поэта. Взгляд государя упал на цензурную выписку из легкомысленного, хвастливого, мальчишеского (Пушкин и сам назвал его «дурацким») майского письма Пушкина его другу князю Вяземскому. Цензура выловила содержащуюся в пушкинском письме хвастливую фразу про знакомство с англичанином, про чистый афеизм (то бишь малопохвальный атеизм), про превосходство Шекспира над Библией… Упомянутый в письме англичанин (фамилия его была Хатчинсон) цензуре показался малоинтересным – домашний врач в семье Воронцовых, судя по регулярным заболеваниям детей и взрослых в этой семье, медик не слишком удачливый. К его философскому бурчанию в англоманской русско-польской семье губернатора мало кто прислушивался. Но молодому Пушкину проповедь медика показалась интересней, он сравнил Священное Писание с Шекспиром и поспешил категорически высказаться в кратеньком письме в пользу Шекспира и собственных философских выводов.

Государь объявил свое решение. Оно было в пользу высылки Пушкина из Одессы. Но оно было гораздо круче, чем то, о чем просил либерал граф Воронцов. Государь повелел уволить вольнодумца со службы и сослать его на жительство в имение родителей, в Псковскую губернию.

То, что придется уезжать, Пушкин понимал уже с конца весны. Понимала это и благоволившая к поэту Елизавета Ксаверьевна Воронцова, жена разлучника. Свет ее выразительных глаз все чаще обращался к влюбленному поэту. На прощанье графиня подарила Пушкину заветный перстень с надписью на древнееврейском языке. Все самые трогательные моменты их любви описаны в замечательных стихах. Впрочем, самой ужасной (или самой прекрасной) победы поэт, судя по всему, не одержал (Вера Федоровна Вяземская, опекавшая Пушкина до самого его отъезда, свидетельствует о серьезности его любви к Елизавете Ксаверьевне и чистоте их отношений). Может, именно поэтому переписка их сохранила жар чувства, а прелестная, любимая всем нашим народом героиня пушкинского романа Татьяна Ларина по праву сияет в ореоле супружеской верности.

После отъезда из Одессы дружеская переписка Пушкина с Александром Раевским еще продолжалась некоторое время. Первое письмо Раевского было ободряющим: «…не унывайте, помните о Вашей обязанности к самому себе, к своей стране и не забывайте, что Вы украшение нашей нарождающейся литературы». Раевский передавал Пушкину привет от графини Воронцовой, на что ссыльный отвечал своему сопернику вполне бодро: «Так как страсть моя очень уменьшилась и я опять влюблен в другую, я размышляю много по этому поводу».

А вскоре у обоих друзей возникли и новые поводы для размышлений и волнений. Грянули декабрьские события 1825 года. Мужья обеих дочерей героя Отечественний войны Н.Н. Раевского Старшего, князья М. Волконский и М. Орлов, участвовали в декабрьском восстании и были наказаны: Орлов высылкой под надзор полиции в Калужскую губернию, а Волконский – в Сибирь на каторгу. Княгиня Мария Волконская решила отправиться вслед за мужем, и брат Александр, несмотря на все свои усилия, не смог ее отговорить. Были арестованы и оба брата Раевские, и Пушкин в письме Николаю Раевскому Младшему справлялся о здоровье Александра: «Он болен ногами, сырость казематов будет для него смертельна. Узнай, где он, и успокой меня».

Следствие, впрочем, показало, что ни один из братьев Раевских не входил в тайное общество, о чем Александру Николаевичу был выдан «очистительный» документ, и он смог вернуться в Одессу. Тут-то граф Воронцов и обнаружил, что даже в отсутствие смутьяна Пушкина, который на счастье для поэта оказался вдали от опасных событий, одесский дом графа остается осажденной крепостью, ибо на самом деле у его пленительной супруги был не один пылкий поклонник, а по меньшей мере два, и притом второй преуспел больше первого. Раевский не отрывался теперь от предмета своей страсти, ездил с графской семьей в поместье под Белую Церковь и вообще, похоже, настолько преуспел в реализации своих планов, что Елизавета Ксаверьевна родила дочку Софью, которую граф упрямо выделял из семьи. Настроение в доме стало таким тяжким, что графиня стала избегать Раевского, но тот упорствовал, и вот однажды, во время визита царской семьи в Одессу, Раевский остановил карету, в которой ехала графиня, и при свидетелях наговорил ей дерзостей. Таковы, по крайней мере, были слухи. Пушкин вспоминал об этом скандале в разговоре много лет спустя, перед своей роковой дуэлью, но даже знаменитый пушкинист Гершензон вынужден ссылаться лишь на слухи: «Современная молва гласила, что Александр Николаевич Раевский с хлыстом в руке остановил на улице карету графини Воронцовой <…> и наговорил ей дерзостей». То ли страсть лишила его осторожности, то ли былая привычка к экстравагантным поступкам, будоражащим общество, взяла верх над осторожностью, но передавали, что он даже крикнул графине напоследок: «Позаботьтесь о нашей дочери» (даже «о наших детях»). Так или иначе, граф Воронцов был в ярости и совершил в спешке необдуманный поступок: заявил жалобу полицмейстеру, будто он был не наместник, а простой смертный. Спрошенный о его действиях полицией отставной полковник Раевский отписал с великолепной надменностью: «На сие имею честь Вам ответить, что я ничего дурного не мог сказать Ее Сиятельству и не понимаю, что может дать повод такой небылице. Мне весьма прискорбно, что граф Воронцов вмешивает полицию в семейные свои дела и через это дает им столь неприятную известность. Я покажу более чувства приличия не распространяясь о таком предмете». Этим ответом, ставшим достоянием публики, Раевский нанес новое оскорбление графу, оповестив целый мир о своей любовной победе и унижении соперника. Таким образом граф оказался обесчещен дважды. Конечно, он не оставил дерзость без ответа и, испытав новое унижение, добился ссылки Александра Раевского в провинциальную Полтаву под надзор полиции.

Сильно огорченный невзгодами сына старый его отец все же писал дочери из имения не без гордости: «Граф Воронцов потерял в публике жену, себя безвозвратно: все в Одессе знают всю истину».

Но судьба не щадит и Раевских. Год спустя умирает Николай Николаевич. Александр Раевский едет в родовое имение хоронить отца и экономно вести хозяйство, чтобы высылать деньги матери и сестре, уехавшим в Италию. Только через пять лет он получает разрешение снова поселиться в большом городе, без чего человеку возвышенному жизни не было. В Москве романтический страдалец Александр Раевский становится частым гостем в светском салоне богатых Киндяковых и близко сходится со звездой салона, младшей дочерью хозяина, бойкой и разговорчивой Екатериной (старшая, Елизавета, к тому времени уже была выдана за князя Лобанова-Ростовского). Екатерина привечает героя шумной одесской истории, байронического Раевского, и делает его своим конфидентом. Юная дева рассказывает зрелому герою о своей любовной неудаче. Она влюблена в Ивану Путяту, которому его матушка не позволяет на ней жениться. Раевский горячо сочувствует девичьим печалям, утешает Екатерину, дает советы старшего, обещает помощь, а в конце концов делает созревшей невесте брачное предложение. В свете отмечают, что былой соблазнитель остался верен себе. «Он взялся сватать ее за другого, – пишет в письме А.И. Тургенев, – а сам женился. История самая скандальная и перессорила пол-Москвы».

В разных домах Москвы Александр Раевский изредка встречается с Пушкиным, но поэт явно к нему охладел. Похоже, Пушкин много думал об их прежних отношениях, он посвятил всем Раевским много поэтических строк, но, отдавая должное поразившему его некогда Александру, возможно, пришел к мысли, что соперник в любви вел с ним двойную игру. Весной 1836 года Пушкин писал жене из Москвы, что снова встретил в гостях Раевского, «который прошлого раза казался мне немного приглупевшим, кажется, опять оживился и поумнел. Жена его собою не красавица – говорят очень умна». Отмечая в своих воспоминаниях живость Екатерины Раевской, московские дамы и кавалеры не считали ее внешность привлекательной. Мемуаристка Е. Сушкова отмечала, что она была небольшого росточку, не умела держать голову и имела «вздернутый нос». Тогдашний вкус предпочитал длинный нос курносому.

А судьба окончательно перестала щадить Александра Раевского. Только после пяти лет брака Екатерина смогла родить ребенка, но умерла через три недели после родов. Овдовевший Раевский всю свою любовь отдает прелестной дочери, которая, созрев, выходит замуж за графа Ностица, но вскоре, подобно матери, умирает в родах двадцати двух лет от роду. Потеряв дочь, Раевский уезжает в Ниццу и там доживает в одиночестве до 73 лет.

Он перезахоронен на кокадском Николаевском кладбище, и это, пожалуй, самая «пушкинская» могила на берегу Средиземного моря. Вопреки предсказанию Пушкина, Александр Раевский не стал «великим человеком», но перипетии его жизни, суждения его, мысли и предрассудки, черты его лица и характера так тесно связаны с жизнью и творчеством великого русского поэта, что, надеюсь, вы простите мне столь долгую остановку у этой одинокой могилы…

Тут же, неподалеку от Раевского, похоронен лейтенант французской армии и выпускник Суворовского корпуса ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ РЕПКИН (1898–1995), который несмотря на все войны прожил 97 лет. Он и родился в крепости Ивангород (Люблинской губернии), кончив Кадетский корпус, участвовал в Первой мировой войне, потом в Гражданской, в 1924 году перебрался из Германии во Францию, жил в Ницце. Сорока пяти лет от роду ушел сражаться в Тунисе в частях французской Свободной армии, дослужился до лейтенанта, а в возрасте 94 лет был награжден орденом Почетного легиона, состоял в Союзе российских кадетских корпусов…

В нынешней Ницце есть еще пяток русских магазинов и ресторанов, но их симпатичные продавцы уже не имеют того чувства посланничества, культурной миссии, которая была неизбежна у беженцев пореволюционной волны. Скажем, орловский уроженец ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ РЕТИНСКИЙ (иногда называемый также РАТИНСКИМ, 1896–1970), владевший в Ницце в послевоенные годы русским магазином и рестораном «Рысак», предоставлял свой ресторан русскому Литературно-артистическому обществу, проводившему здесь свои вечера (по большей части благотворительные), общественным и научным организациям для посиделок. И сам Павел Петрович был меценатом и филантропом (какой же ты предприниматель или вообще человек преуспевающий, если ты при этом не благотворитель).

С неменьшим увлечением и серьезностью занимались деловые люди того времени общественно-политической деятельностью. Можно помянуть похороненного здесь же на Кокаде уроженца Киева АНТОНА КАРЛОВИЧА РЖЕПЕЦКОГО (1868–1932). Он был учеый-агроном, кончал Киевский университет, земский деятель, гласный городской думы, директор-распорядитель Южно-русского общества поощрения земледелия. Он отдавал свои последние силы делам управления хозяйством, был министром финансов в правительстве гетмана Скоропадского. Спасая жизнь, он бежал, как многие, в Константинополь, оттуда в Италию, но и там не прекращал борьбы и сумел создать Итало-русское общество по снабжению армии Деникина продовольствием и обмундированием. В свободное время занимался распространением эмигрантской прессы. Умер в Ницце совсем не старым от туберкулеза.

Почти рядом с бывшим киевлянином Ржепецким покоится артистка, лирическая певица ЗОЯ АЛЕКСЕЕВНА РОМАНОВИЧ-СЛАВАТИНСКАЯ (1900–1977). Вряд ли загруженный делами министр Ржепецкий успел услышать в Киеве ее пение, но зато мог видеть на сцене ее мать – актрису ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ РОМАНОВИЧ-СЛОВАТИНСКУЮ (1874–1949), которая выступала под сценическим псевдонимом НЕГИНА в амплуа «гранд-кокет», в тридцатые годы играла в Ницце в недолговечном Русском театре, а в 1936-м выступала в спектакле «Опавшие листья». Спектакль был, как легко угадать, благотворительный, в пользу Союза русских военных инвалидов, а пьесу соорудили сами по роману генерала П. Краснова, который был в годы эмиграции очень популярным и плодовитым писателем, позднее, в 1943 году, он возглавлял казачьи войска в Германии, а в 1947-м казнен в Москве. Что до актрисы Негиной, она в то время еще преподавала сценическое искусство театральной молодежи в Ницце. Дочь ее Зоя Александровна взяла себе сценический псевдоним РАТОНА, она пела в Париже на вечерах, которые устраивало Русское артистическое общество, на благотворительных балах Тургеневского артистического общества, а в Ницце дружила с дочерью художника Филиппа Малявина и напечатала о ней воспоминания.

Раз уж мы заговорили об артистической жизни Ниццы, нельзя не помянуть замечательную семью Ростиславовых.

ЕЛИЗАВЕТА ЯКОВЛЕВНА РОСТИСЛАВОВА (урожденная АННЕНКОВА, 1896–1973) – религиозная и театральная деятельниця, воистину неутомимая. Она была членом сестричества Святой Ефросиньи при Свято-Николаевском соборе Ниццы, попечительницей района, почетной вожатой в Национальной организации витязей, участвовала чуть не во всех акциях благотворительных организаций Ниццы, проводимых то в пользу инвалидов войны, то в пользу детей-сирот, то в пользу учащихся, то в пользу бедствующих учителей, литераторов или актеров. Среди представителей последних двух категорий ее добрые дела были, можно сказать, спасительны. Она и сама была артисткой, режиссером, поэтом.

В 1951 году она организовала в Ницце русский драматический кружок, который через пять лет стал настоящей театральной труппой. И это в провинциальном французском городе, в котором нет даже постоянной французской труппы, не говоря уж о труппах многочисленных итальянцев, португальцев, алжирцев или марокканцев. Такое сообщество талантливых людей на далеком и все еще свободном краю Европы, где играли пьесы не только всемирно известных русских драматургов, но и их эмигрантских собратьев, вроде Евреинова, Тэффи, Ренникова, было спасительным для писателей и актеров (и конечно, для всей эмигрантской культуры). Деньги, собранные актерами и музыкантами, уходили в детские сады, старческие дома, школы, больницы… И в этой «художественной самодеятельности» участвовали профессионалы. Сама Елизавета была актрисой и режиссером, читала свои стихи, ее невестка ЗИНАИДА ВЛАДИМИРОВНА РОСТИСЛАВОВА (1890–1969), постоянная участница концертов, была профессиональной пианисткой, актрисой была и ИРИНА НИКОЛАЕВНА РУССОВА (урожденная баронесса МЕДЕМ, 1907–1983), и адвокатесса ЛЮБОВЬ ИОСИФОВНА САВЕЛЬЕВА, и еще и еще…

На Николаевском кладбище похоронен человек, чье имя успело приобрести шумную славу еще в Москве, задолго до эмиграции. Художникам и писателям он был знаком как капризный меценат и редактор модного журнала, европейским красавицам, имевшим счастье быть его женами (русским, француженкам, итальянке, немке…), как щедрый сумасброд, читателям русских газет как герой скандалов и один из представителей богатейшей семьи России, собирателям живописи как забавный художник-голуборозовец, но серьезным искусствоведам – как человек, который, несмотря на все свои чудачества и художественную полуграмотность, сумел вписать интересную страницу в историю русского искусства «серебряного века»… Звали этого человека НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ РЯБУШИНСКИЙ (1876–1951).

Он был единственным из восьми сыновей П.М. Рябушинского, который не захотел руководить ни семейными предприятиями, ни семейными банками, а решил забрать свою долю отцовского наследства и вести богемную жизнь, пойти, как он говорил, «по следам Дягилева» и прославленного «Мира искусства».

Для участия в организованных им художественных выставках «Алая роза», «Голубая роза», «Золотое руно», а также в роскошном литературно-художественном журнале «Золотое руно» он пригласил самых знаменитых тогдашних художников, поэтов и писателей, да он и сам что-то писал и что-то рисовал, а главное, за все платил. Гении русского «серебряного века» (А.Бенуа, Л.Бакст, Л.Андреев, А.Белый, А.Блок) с самого начала отнеслись к молодому «ухарю-меценату» с недоверием, но все же попробовали с ним сотрудничать. Как они и ожидали, он оказался малообразован и бесцеремонен, и они ушли из его журнала. Но, разругавшись почти со всеми признанными гениями, Рябушинский набрал новых, еще не признанных, вроде Бунина и Зайцева, и в конечном счете все же внес свой вклад в русскую художественную жизнь. В сущности, он имел не только деньги и вкус, но и качества умелого антрепренера и издателя.

А. Бенуа так вспоминал о Николае Рябушинском в своих мемуарах: «Считаясь баснословным богачом, он возглавлял всю московскою художественную молодежь и в своей вилле “Черный лебедь” стал устраивать какие-то удивительные пиры, а то и просто афинские ночи…» Смысл этих экзотических мероприятий разгадал уже Андрей Белый: «Рябушинский правильно рассчитал, что пышные пиры, все эти излишества, все эти ландыши и орхидеи посреди зимы укрепляют легенду о безудержной роскоши и щедрости, сопровождающих мецената…» Он, надо сказать, и сам дерзостно брался за кисть, и все, что он писал, было, по словам критика, «модернисто до умопомрачения». Впрочем, маститый И. Грабарь находил, что в этих опытах что-то есть: «Его картины такое сверхъестественное, такое потрясающее дилетантство и при этом такая окончательная и бесповоротная уверенность в своей правоте, что в конце концов, это уже не так и плохо».

Потом пришли революция и катастрофа. Предприятия Рябушинских были закрыты, банки ограблены, братья бежали, сестры погибли на Соловках. Как уцелел ненавистный режиму Николай Рябушинский, можно только гадать. Но был выпущен, открыл антикварный магазин на Елисейских Полях, где продавались уникальные, понятно где украденные предметы. Потом он расстался с очередной красавицей женой, на сей раз итальянкой, и вывез русскую. Потом денег стало поменьше, салоны пожиже, но он открывал новые время от времени. Жил он на улице Петена в Болье-сюр-Мер, писал и продавал картины, предлагал уроки живописи и реставрацию картин. В который уж раз женился на молоденькой немочке-беженке. Умирая в больнице, попросил корреспондента местной газеты передать в некрологе его последнюю благодарность всем женщинам, которых он когда-то любил и осыпал подарками…

Кроме Рябушинского, из москвичей, близких к искусству, почиет на Кокаде музыковед ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ САБАНЕЕВ (1881–1968), который родился в Москве, в семье известного зоолога, охотника и рыболова Л.П. Сабанеева. Сын ученого блестяще закончил математический факультет Московского университета, был оставлен при кафедре, защитил диссертацию и получил степень доктора математики. Надо добавить, что он заодно закончил и естественный факультет того же университета и слушал курс на историко-филологическом факультете. Он читал лекции по математике на Высших курсах университета, где имел звание приват-доцента, а с 1918 года и профессора. Были у него и печатные труды по математике и зоологии. В общем, как вы уже поняли, он любил не только учиться, но и учить. И первый его печатный труд был вполне научный, но не о математике и не о зоологии там шла речь, а об искусстве – синтетическом искусстве. Самая же серьезная его монография была посвящена творчеству композитора Скрябина. Это вас не должно нисколько удивлять: Л.Л. Сабанеев был профессиональный музыковед, музыкант и композитор, окончил Московскую консерваторию по классам фортепьяно и композиции (у С. Танеева), написал много книг об истории музыки, о ритме, о композиторе Дебюсси. Собственные музыкальные произведения Сабанеева начали появляться в 1902 году. С тех пор он писал сонаты и кантаты, симфонические поэмы, балеты, да еще и тридцать лет спустя все еще сочинял музыку для кинофильмов. До середины 20-x годов Сабанеев был видным музыкальным деятелем в России – возглавлял ученый совет Государственного института музыкальных наук, музыкальную секцию Академии художеств, был президентом Ассоциации современной музыки. Но как и многие русские интеллигенты, к середине двадцатых он почувствовал, что никакое, даже самое отвлеченное теоретизирование при новой власти безнаказанно с рук не сойдет, и в 1926-м эмигрировал, благо еще была у него возможность «уехать в заграничную командировку». В 1927 году, когда его утвердили в Москве «наркомом по просвещению», он уже осел в Париже и, конечно, не думал возвращаться на небезопасную родину. После этого было добрых сорок лет эмигрантской жизни, из них тридцать пять в Ницце. Сабанеев писал музыку, статьи и книги, написал балет «Авиатриса» для Театра Елисейских Полей, музыку для фильмов, снятых на студиях «Гомон» и «Викторина». Много писал о Скрябине… Его книга «Воспоминания о России» вышла наконец в Москве лет десять тому назад.

Вот и еще одна вполне громкая и на курортном французском берегу и в кругу российских историков фамилия – Свечин. Впрочем, на Кокаде полдюжины Свечиных (не считая жен): два генерал-лейтенанта, один адмирал, один посол, один тайный советник, один архитектор…

Чуть-чуть не доживший до 93-летнего возраста генерал-лейтенант МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ СВЕЧИН (1876–1969) родился в генеральской семье, воспитывался во Втором кадетском корпусе, в Николаевском кавалерийском училище, кончил Николаевскую академию Генерального штаба и выпущен был корнетом в лейб-гвардии Кирасирский полк. Вскоре ему и случай представился отличиться, потому что началась Русско-японская война, на которой он заслужил пять орденов и золотое оружие. В Первую мировую войну вступил уже полковником, командовал драгунским полком, произведен был в генерал-майоры, командовал дивизией, потом кавалерийским корпусом, но тут революция, а за ней Октябрьский переворот. Переодевшись в солдатскую форму, генерал добрался к белым на юг. Между прочим, в то же самое время младший брат Александр, который прошел те же этапы военной службы и был генералом, перешел на службу в Красную армию.

А между тем Михаил Свечин выполнил очень деликатное задание казачьего генерала П. Краснова, который послал его в Киев к гетману Скоропадскому, чтобы раздобыть оружие с тамошних складов. С киевской миссией Свечин успешно справился, и генерал Краснов отправил его по возвращении на мирную конференцию в Париж. На конференцию посланцев Дона не пустили, но в отличие от своего спутника, мирно оставшегося в Париже, упорный Свечин вернулся воевать и только в 1920-м эвакуировался из Новороссийска. Добравшись до Европы, жил он сперва в Сербии, потом в Германии, наконец, осел в Париже, устроился в банк счетоводом, кормил семью. А в 1926 году банк его перевели в Ниццу, где Свечин и остался до конца жизни. Конечно, у него и кроме банковских занятий хватало важных дел. В 1930 году он создал в Ницце отделение Союза военных инвалидов и долгие годы был его председателем. Тогда же он возглавил здешнее отделение Русского общевоинского союза (знаменитый РОВС, который так беспокоил московские разведслужбы, что они упорно похищали его руководителей и успешно вербовали к себе на службу тщеславных военачальников из его парижского штаба). М.А. Свечин был активным участником многих других общественных мероприятий на Лазурном Берегу, и упоминание об одном из них можно найти в дневниковых записях писателя Ивана Бунина.

В начале июля 1941 года Галина Кузнецова и Марга Степун, жившие на вилле, снимаемой Буниным в Грассе, поехали в Канны, где проходило собрание эмигрантов, посвященное страшному событию – немецкие войска перешли границу Советского Союза. Вот бунинская дневниковая запись за 13 июля: «М. и Г. были на “Казбеке”. Генер. Свечин говорил, что многие из Общевоинского Союза предложили себя на службу в окуп. немцами места в России. Народу – полно. Страстн. аплодисм. при словах о гибели большевиков». Генерал Михаил Свечин прожил в Ницце после войны еще четверть века.

Его московский брат, советский комдив Александр Свечин был расстрелян еще в 1938-м. Он был уже к тому времени крупным деятелем военной науки, преподавал в Академии Генерального штаба Красной армии, написал множество книг, в том числе классический труд «Стратегия». Правда, его теория оборонительной стратегии не всем нравилась в высших эшелонах армии и власти. Она определенно не нравилась стороннику наступательной стратегии маршалу Тухачевскому. Может, не нравилась она и величайшему полководцу всех времен и народов т. Сталину. Но скорей всего, он не стал ломать себе голову над тонкостями научного спора военспецов, а просто поставил к стенке всех этих умников.

На Кокаде похоронен один из самых старых в эмиграции представителей княжеского рода Семеновых-Тянь-Шанских князь НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ СЕМЕНОВ-ТЯНЬ-ШАНСКИЙ (1887–1974). Он родился в Петербурге в семье чиновника, окончил Морской корпус, в мирное время плавал на эсминце и на императорской яхте «Штандарт», прогуливал императора, а в Первую мировую и Гражданскую войну воевал на Северном фронте до самого 1920 года, дослужился до звания старшего лейтенанта гвардейского флотского экипажа. Еще в 1915-м лейтенант отдельного батальона Н.Д. Семенов-Тянь-Шанский награжден был орденом Св. Анны за разведку позиций противника, в 1917 году оборонял Кольский залив, потом был вахтенным начальником на крейсере «Варяг», и вот эвакуация… Женат был князь на Нине Петровне (1900–1975), дочери известного банкира Петра Львовича Барка (1869–1937), который был последним российским министром финансов, завершившим свою жизнь на юге Франции близ Обани. Дочь его с мужем в первые годы изгнания оставались вместе с ним в Лондоне, где Нина Петровна завершила свое образование в Оксфордском университете, потом вся семья перебралась в Обань, где моряк-гвардеец князь Семенов-Тянь-Шанский по примеру многих бывших офицеров основал ферму и занимался свиноводством – настолько успешно, что удостоился первого приза на конкурсе свиноводов. Вся семья занималась благотворительностью и активно помогала церкви. Сам моряк с первых дней изгнания молился в небольшой походной церкви, которую расписал и подарил ему замечательный религиозный художник Дмитрий Стеллецкий (тот самый, что расписывал парижскую церковь Святого Сергия). Вместе с женой и ее родителями Николай Дмитриевич участвовал в создании нового православного храма для эмигрантов, а Нина Петровна преподавала в созданной ею приходской школе при марсельской церкви Святого Георгия Победоносца. Николай Дмитриевич помогал в делах трудостройства собратьям по эмиграции и активно участвовал в деятельности Союза дворян, а также Гвардейского экипажа, Суда чести Морского собрания, Кают-компании морских офицеров, Союза ревнителей памяти императора Николая II… И как многие ветераны, писал князь статьи и воспоминания – o П.А.Столыпине, о государе императоре, о своем тесте П.Л. Барке. Он скончался на 87-м году жизни и был похоронен на православном Кокаде. Супруга последовала за ним год спустя.

Вот еще один русский моряк, унтер-офицер АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ СЕРБИН (1898–1968). Он воевал на Первой мировой и на Гражданской, эвакуировался в Тунис, в Бизерту на канонерской лодке «Страж». Опытному судовому электрику и в Тунисе нашлась работа. При этом он никогда не забывал о бедствующих собратьях-эмигрантах, всем готов был помочь. Жена его ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА СЕРБИНА (1896–1984) преподавала в Четверговой школе при церкви в Тунисе музыку и русский язык. Позднее, уже переехав в Ниццу, супруги Сербины не забывали высылать отложенные деньги в Тунис на постройку русской церкви Воскресения Христова. А в тяжкие для России годы Второй мировой войны Француский комитет национального освобождения в Тунисе собирал деньги для помощи Красной армии и обратился к русскому электрику. И безотказный Сербин, конечно, щедро откликнулся, за что в 1944 году получил от упомянутого комитета благодарность. Супруга Алексея Ивановича, пианистка и педагог Е.Г. Сербина на восемь лет пережила мужа и доживала свой век в Русском доме Красного Креста в Ницце (мне еще довелось беседовать с ней в уютном дворике на улице Каварадосси), в свой срок она была похоронена рядом с мужем на Кокаде.

Среди захоронений выдающихся людей искусства и редких профессий, похороненных на Кокаде, привлекает внимание могила ЛАВРЕНТИЯ АВКСЕНЬЕВИЧА СЕРЯКОВА (1824–1881), гравера Его Величества Императорской Академии художеств. Как свидетельствуют документы, будущий гравер-академик «происходил из зажиточного крестьянского семейства <…> принадлежащего помещику Матвееву <…> а родился между Белевом Тульской губ. и Жиздрой Калужской губ., во время передвижения 3-го карабинерного полка Гренадерского корпуса, при котором отец его, отданный в солдаты из сидельцев железной лавки за разгульную жизнь, состоял слесарем». И вот при таком скромном происхождении такая необычная судьба! Главное событие художественной жизни гравера произошло в 1866 году, когда гофмейстер граф Стейнбок «востребовал у Государя о Высочайшем дозволении академику Серякову выгравировать на дереве новейший фотографический портрет Его Величества для распространении оного в России, по ценам сколь возможно доступным для простого народа». 19 ноября того же года «академик Серяков приступил к исполнению дозволенной ему работы…» Граф высоко отозвался о результате:

Столь замечательное произведение это, с уверенностью можно сказать, поставившее Серякова одним из первых граверов на дереве и здесь и за границей, как достигнувшего совершенства по сей отрасли искусства, – обязывает меня всепокорнейше просить <…> представить на Высочайшее рассмотрение прилагаемые при сем три экземпляра гравированных портретов Государя Императора…

Государь одобрил поднесенный портрет и пожаловал Серякову «звание гравера Его Императорского Величества <…> с причислением к Императорскому Эрмитажу…». В июле 1876 года Серяков с женой и малролетним сыном уехал в Ниццу, где и скончался всего лет пять спустя.

На кладбище Кокад покоится прах человека, именем которого названы один остров в Карском море, другой в Японском, знаменитый пароход, погибший в войну, знаменитейший орденоносный ледокол, университет в Сибири, да много еще чего в России по справедливости можно было бы назвать его именем. Отчего ж такой неожиданностью была для меня встреча с его могилой на Кокаде и прочитанный в переводе со шведского грустный отрывочек из газеты? И отчего все же так мало знал я о нем, когда проплывал мимо его острова в Енисейском заливе, стоял на руле, держа в корму ледоколу его имени, когда рылся в книгах бывшей библиотеки В.А. Жуковского в стенах им затеянного Томского университета, когда гулял по его родному городу Иркутску? Случайным ли было это мое неведенье? Или здесь еще один маленький секрет нашего высшего образования и высочайшего моего недообразования?

Но вот она, эта бывшая многие десятилетия минувшего века забытой могила: АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ СИБИРЯКОВ (1849–1933), уроженец и фанатик Сибири, золотопромышленник, неутомимый путешественник, герой, исследователь, щедрый меценат, филантроп, созидатель, строитель дорог, этнограф, писатель… Кто еще? И где они еще водятся, такие люди, в каких уголках земли?

Три удивительных брата Сибиряковы – Александр, Иннокентий и Константин – родились в старинной и очень богатой сибирской семье: мать была из знаменитой купеческой семьи Трапезниковых, а отец Михаил Александрович Сибиряков был совладельцем одного из крупнейших в Сибири золотодобывающих предприятий, крупного пароходства и многого чего еще. Известен здесь был Афанасий Сибиряков, архангелогородский, из Устюжского уезда. В Иркутске первый городской голова был Михаил Васильевич Сибиряков, считают, что иркутский Белый дом проектировал для него сам Джакомо Кваренги.

Михаил Александрович после себя оставил огромное состояние, и сыновьям его, получившим современное образование, а главное – вполне духовное воспитание, нужно было думать о том, что можно доброго на такие деньги сделать – для других людей, и для России, и для милой своей «малой родины» (огромнейшей и малоразвитой). Так что не все братья поступили в соответствии со своими понятиями и семейной традицией (уже и родители, и деды занимались благотворительностью, были почетными гражданами Иркутска). Щедрость их и энергия при совершении добрых дел были поразительны, а младший, Иннокентий, и вовсе, все отдав, завершил свою короткую жизнь схимонахом, успев достроить в конце великолепный храм на греческом Афоне, где принял постриг…

Старший из сыновей Александр (на чью могилу на Кокаде любой сибиряк, попавший в Ниццу, думаю, принесет цветок) больше четверти века своей жизни всю свою энергию, которой хватило до начала XX века, когда он покинул родину, и огромное состояние употребил на пользу возлюбленной своей Сибири. Край был не только необустроен, но еще и не изучен.

В 1875 году, спустя год после смерти отца, старшие братья поделили наследство, назначили младшим опекунов. Александру было всего 25 лет, когда он познакомился с шведским геологом и полярным исследователем Нильсом Норденшельдом. Норденшельд, уже член академии, знаток Шпицбергена, почти на два десятка лет старше молодого энтузиаста из Иркутска, с интересом его расспрашивал о загадочной Сибири. Александр нашел своего героя. Уже тогда он передал Норденшельду 345 000 рублей для исследования северного берега. Норденшельд стал готовиться к знаменитому переходу. Деньги давали шведский король, предприниматель Диксон, но 40 % суммы выложил из своего кармана Александр Сибиряков. Дальше были бесконечные траты, неудачи, спасательные операции. Кроме главного судна («Веги»), построена была в Швеции «Лена» (которая потом бесконечно таскала грузы по сибирским рекам). Норденшельд первым двинулся из Атлантики в Тихий океан по Северному морскому пути.

Не дойдя ста миль до Берингова пролива, он встал на стоянку на добрых десять месяцев. Обеспокоенный Сибиряков послал на спасение экспедиции пароход «Норденшельд», но тот потерпел крушение. Тогда сам Сибиряков попытался пройти в устье Енисея… Когда суда вмерзли в лед, он добрался на оленях с ненцами до Салехарда. А Норденшельд все-таки достиг цели…

На входе в Енисейский залив Норденшельд назвал остров, как он писал, «по имени горячего и великодушного организатора сибирских экспедиций…». Есть остров имени Сибирякова и в Японском море.

К 1883 году затраты Сибирякова на изучение и освоение Сибири достигли полутора миллионов тогдашних рублей. Он оплачивал полярные экспедиции, помогал и русскому, и французскому Географическому обществу. В Сибири тогда не было ни одного университета, и Александр Сибиряков сразу дал на строительство Томского университета 200 000 рублей. Он купил для университета библиотеку В.А. Жуковского и без конца придумывал, что бы ему еще подарить. Все же первый университет в Сибири. Подарил скульптуру Антокольского, полотна Айвазовского…

В 1878-м он напечатал в Петербурге свой первый «Очерк из забайкальской жизни». Позднее издал в Тобольске статью «К вопросу о внешних рынках Сибири», еще не раз печатался, а в 1907-м издал самый солидный свой труд «О путях сообщения Сибири и морских сношений ее с другими странами», к которому мы еще обратимся.

А пока, подходя в нашем рассказе к новому, вполне несчастливому XX веку, в начале которого и завершил свою лихорадочную деятельность и беспримерные траты на пользу родине Александр Сибиряков, отметим, что неустанные гуманитарные усилия его были все-таки отмечены благодарным человечеством. Родной город Иркутск сделал его своим почетным гражданином. Этой чести был за многие свои дела удостоен еще его папенька. Но Александр пошел дальше. Он был избран также почетным членом северополярного общества немецкого города Бремена, членом научного и литературного общества города Гетеборга, почетным членом Шведского общества антропологии и географии, награжден шведским орденом Полярной звезды, французским орденом «Пальмовая ветвь». Но вот и родина наградила героя-полярника, покорителя Русского Севера орденом Святого Владимира 3-й степени. Не густо. За столь долгую службу любой отодвигатель стульев за дворцовым ужином (церемониймейстер, шталмейстер, гофмейстер, егермейстер…) получил бы уже полдюжины орденов.

Александр Сибиряков уехал из России. Жил в Париже и Ницце, наезжал в знакомый с юности Цюрих… А в мире между тем происходили катастрофы.

Европейская бойня, русская революция, большевистский путч. Постаревший герой Сибири остался безо всяких средств. В 1921 году председатель Шведского географического общества профессор Хессельман рассказывал про то, с каким трудом он разыскал в Ницце нищего старика и сообщил ему, что Швеция в отличие от давно забывшей его России помнит о заслугах Сибирякова. Что король и риксдаг постановили назначить ему пожизненную пенсию.

Отшумела Первая мировая, Гражданская, где-то вдали от Ниццы, по которой бродил обтрепанный шведский пенсионер, почетный гражданин городов и член научных обществ, совершались великие переселения народов. На родину старика, в Сибирь, шли эшелоны с недобитыми, но снова закрепощенными крестьянами из Украины и Центральной России. Но газеты, попадавшие в Ниццу, не писали об этих глупостях. Газеты писали о сказочных успехах Советской России. Вот уже ледокол «Александр Сибиряков» пробивается через льды. Он совершил ЗА ОДНУ НАВИГАЦИЮ сквозное плаванье Северо-восточным морским путем из Архангельска и дальше, дальше, дальше – через Берингов пролив… Газеты всего мира сообщили в те дни, что сам товарищ Сталин, наградил ледокол «Сибиряков» орденом Трудового Красного Знамени. От имени ледокола орден получил капитан Воронин. Живут же люди!

А где сам герой Сибиряков, известный полярный исследователь, чье имя носит известный ледокол. О, героя давно нет! А может, и не было. Правдивые корреспонденты могут подтвердить. Сам товарищ Эренбург может подтвердить. Был такой исследователь, но давно умер…

А он и вправду умер. Умер в Ницце в ноябре 1933 года в больнице имени Пастера. Хоронили его на Кокаде трое шведов и одна добрая дама из Ниццы, о чем корреспондент газеты «Свенска дагбладет» с чувством сообщал в номере за 8 ноября:

Это были странные похороны. Около небольшой белой часовни на русском кладбище, расположенном на красивом пригорке над Ниццей, пришедшие переглянулись – никого, кроме них четверых, на похоронах не было. Присутствовали шведский консул в Ницце Бергтрем, директор бюро путешествий «Ле Нордиск вояж» Парссон, хозяйка гостиницы, где жил умерший, и ваш покорный слуга, корреспондент газеты «Свенска дагбладет». Они молча стояли под ослепительным солнцем и ждали. Но в конце концов поняли, что ни один из 50 000 соотечественников усопшего на Ривьере не пожелал обеспокоить себя появлением на похоронах. Шестеро немолодых мужчин в серых блузах подняли некрашеный гроб и понесли вверх по склону. Пожилой русский священник расстелил над гробом потрепанное покрывало с желто-голубой вышивкой, шведский консул положил в изголовье венок с желто-голубой лентой. Священник, улыбаясь, поблагодарил четверых пришедших на похороны. Хозяйка гостиницы со слезами на глазах спросила, что же пожилой русский сделал плохого, раз соотечественники его забыли. Консул ответил, что он ничего плохого не сделал, но с годами стал одиноким и больным, а был одним из самых богатых людей в своей стране.

Вот такое появилось описание в шведской газете 8 ноября 1933 года, и если не считать по небрежности преувеличенного (ровно в десять раз) числа русских беженцев на Ривьере и вполне небрежного перевода с шведского, который наконец появился в русской печати с опозданием на 76 лет, все так и происходило. Могилка великого сибирского мецената и исследователя простояла на Кокаде одинокой и заброшенной все эти 76 лет. Но теперь-то уж заметку эту прочли члены «Общества схимонаха Иннокентия Сибирякова» и пришли в ужас и изумление. Два слова об этом небольшом религиозном обществе. Имя младшего брата Александра Сибирякова бесконечно щедрого и набожного Иннокентия Сибирякова, совсем молодым угасшего в греческом Афоне, окружено легендами и ореолом святости. Этот человек щедро раздавал деньги, откликаясь на любую просьбу. Он словно хотел избавиться от гнета богатства, жертвовал на религиозное строительство, на просвещение, на культуру, на медицину. Он не раз говорил, что его стесняют эти им не заработанные деньги. Высказывание небезопасное. Небезопасным было и то, что он раздавал деньги, не требуя у просящих справку из полиции о благонадежности. Этим он тоже навлек на себя неприятности (подобно Савве Морозову, который поплатился за былые щедроты жизнью). Недовольство проявляли не только власти, но и некоторые из родственников, которым больно было видеть, как утекают семейные деньги. Эти люди попытались даже объявить Иннокентия душевнобольным и потребовали врачебной экспертизы. Но психиатры подтвердили, что молодой человек здоров. Иннокентий отказался от денег, которые росли у него на счетах быстрее, чем он успевал тратить, и постригся в монахи, решив стать схимником. Эта вполне недавняя история привлекла симпатии группы верующих, которые и создали Общество схимонаха Иннокентия Сибирякова. Прочитав старую заметку о всеми забытом старшем брате Иннокентия, деятельном Александре, члены общества были так удивлены, что отправились в Ниццу искать могилу. И могилу на Кокаде нашли. Более того, в местном загсе они нашли похоронные документы, выписанные на какого-то безответного и давно покинувшего наш мир французского шофера. Теперь уж, дождавшись очередной (76-й) годовщины до дня смерти Александра Сибирякова, благородного брата святого Иннокентия (он был признан «святым местного уровня»), члены общества совершили поездку на могилу великого полярника, возложили венки и отслужили на Кокаде поминальную литию. Атмосфера была торжественная, и все же не умолкали и после этого споры о странном поведении старшего Сибирякова в те годы молчания. Весь мир шумел о ледоколе его имени, а в его сторону никто и не взглянул… Некоторые члены Общества схимонаха Иннокентия объясняли это молчание особой скромностью престарелого Александра. Другие просто пожимали плечами. Я тоже был немало удивлен, когда обнаружил в одну из своих поездок на Кокад, что похоронен здесь тот самый великий Сибиряков. Тогда и подумалось мне, что должна быть у этого странного умолчания причина, которая закопана не слишком глубоко, и каждый, имеющий доступ к документам или просто компьютер, сможет ее обнаружить.