Как нам жить? Мои стратегии Занусси Кшиштоф

Читать бесплатно другие книги:

Трудно современному человеку реализовать свои эротические желания и фантазии. Нет еще доступных обще...

О чем эта книга? Действительно ли можно сделать своего ребенка счастливым по книжке?Эта книга не о в...

Екатерина Мурашова – известный семейный и возрастной психолог. Помимо своей основной, консультационн...

Вы никогда не задумывались о том, что вся наша современная цивилизация, со всеми ее величайшими техн...

На протяжении веков корпорация «Вейланд-Ютани» пыталась использовать чужих в качестве оружия. Теперь...

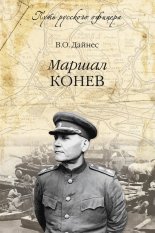

Выходец из семьи кулака, табельщик по приемке леса, фейерверкер русской армии, «комиссар с командирс...