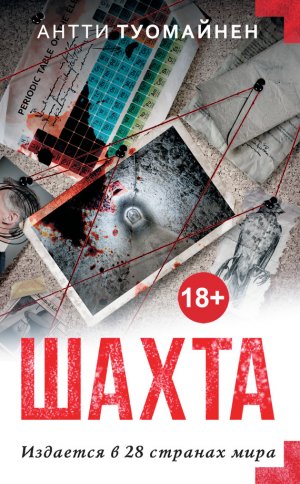

Шахта Туомайнен Антти

Когда наши войска перешли наконец в наступление, оптимизм Антонины Ивановны достиг просто-таки невероятных пределов. Каждому, кто попадался ей на пути, она на тысячу ладов пересказывала радостные вести, и без нее прекрасно всем известные.

– Вы слышали? – в полнейшем восторге верещала она. – Наши взяли город Истру! Знаете, мы уничтожили семь ихних артиллерийских установок и больше двухсот солдат! Или трехсот? Ну, все равно! Вы что, не понимаете? Скоро же войне конец! Ведь правда? Теперь-то уж совсем скоро!

Из-за этой ее восторженности многие чувствовали к ней какую-то странную неприязнь и старались обходить стороной.

А между тем в результате систематического недоедания у Антонины Ивановны начался отек ног. Они у нее сделались безобразно толстыми, это неприятно бросалось в глаза, даже при ее довольно полной от природы фигуре. В довершение стало ухудшаться зрение.

– Знаете, мне иногда кажется, что я немножечко хуже стала видеть, – как-то между прочим сообщила она случайным слушательницам, – но это все ничего, это пройдет. Надо только хорошенько промыть глаза чаем и денек отдохнуть. Все как рукой снимет, вот увидите!

– Вчера я случайно забежала к глазнику, – рассказывала она через месяц, – вы бы только знали, какой это замечательный специалист! Такой интеллигентный, внимательный, что любо-дорого! Он очень-очень тщательно меня осмотрел, а потом, говорит: «Все это у вас, Антонина Ивановна, пустяки, ну просто сущие пустяки!» Вот выписал мне, на всякий случай, очки, посмотрите, какие хорошенькие. Красивые, правда? Лидушка, моя доченька, как только их увидела, сразу сказала, что они очень-очень мне идут. Ведь правда? Я в них гораздо солидней выгляжу. Правда же? А то я раньше немножко несолидно выглядела, помните, вы мне сами иногда это говорили? Выходит, мне даже повезло, ведь правда? Я вообще ужасно везучая. И Лидушка у меня такая умная, заботливая девочка!

И она счастливо, заразительно смеялась, запрокинув назад голову. А радоваться особенно было нечему. У нее развивался туберкулезный процесс, неуклонно пожиравший «колбочки» на сетчатке глаз, так что слепота была неизбежна. Доктор, сухой, безразличный ко всему казах, прямо ей заявил:

– Ну чего, мамаша, может, годика полтора еще протянете, если, конечно, немедленно бросите работать. Хотя – вряд ли. Следующий!

Цокотуха в тот вечер даже немного всплакнула, а потом решила, что все как-нибудь само обойдется. Бросить работу ей было никак нельзя. Как бы она тогда прожила со своей Лидушкой? На следующий день она подкараулила в коридоре Рубакина и, неуверенно запинаясь, пробормотала, что ей стало «немножечко неудобно» работать по вечерам, потому что у нее теперь «глаза побаливают», но она «все понимает», и если никак нельзя освободить ее от сверхурочной работы, то, может быть, ей разрешат пересесть поближе к лампе?

– У-тю-тю-тю-тю! Глазки у ней болят, – возмутился Рубакин, – у всех болят! У меня, может, тоже чего-нибудь болит. Постыдилась бы, здоровая баба, вон задницу какую наела, а тоже туда же – симулировать! Пользуешься, Тонька, моим хорошим к тебе отношением. Ну погоди, доберусь я до тебя! – и икнул.

Антонина Ивановна подумала, что он, в сущности, прав, потому что на фронте каждую минуту люди геройски погибают, а она и правда очень растолстела, сидя в тылу, в тепле и безопасности.

– Вы знаете, – рассказывала она другим машинисткам, – Федот Антипыч внимательнейшим образом меня выслушал и говорит: «Я вам, Антонина Ивановна, очень сочувствую и не советую, нет… даже прошу вас не работать по вечерам, потому что вы и о себе должны позаботиться, у вас дочь-школьница на руках». А я ему на это: «Нет и нет, Федот Антипыч! Даже не просите! Не могу я сидеть сложа руки, когда война и такой завал машинописной работы. Не могу, и точка!» Да, да, да! Не могу!

И она продолжала стучать в пулеметном темпе с утра до ночи, а зачастую и с ночи до утра на своей старенькой, чиненой-перечиненой машинке.

Когда бурная весна сменила в степи зимнюю стужу, зрение у Антонины Ивановны ухудшилось настолько, что она даже испугалась и опять отпросилась в поликлинику. Там ей сказали, что правый глаз потерял 60 процентов, а левый – 40, причем врач держался с ней до того издевательски, что она не сумела объяснить себе его странное поведение и расстроилась. Новые очки, очень некрасивые, помогали плохо. Темп ее работы замедлился, она стала делать много ошибок, и связанные с этим неприятности посыпались одна за другой. Однажды вместо «зам. начальника», она напечатала «хам. начальника». Рубакин, подписывая, не заметил, и бумага ушла наверх. Получив соответствующее замечание, управляющий устроил ей такой разнос, что бедная Цокотуха горько проплакала ночь напролет.

Но главная умора, вошедшая во все трестовские летописи, произошла в канун Первомая сорок третьего года. В «шапке» важнейшей докладной вместо «Народному комиссару», оказалось напечатано «Народному комписсару». Бумага свободно преодолела все промежуточные инстанции и дошла до адресата, то есть до самого наркома. Тот, наложив резолюцию по существу документа, подчеркнул жирной красной чертой слово «комписсару» и поставил рядом три больших вопросительных знака. Рубакину было строго указано. В свою очередь, он учинил Антонине Ивановне такое, о чем сотрудники треста никогда прежде не слышали и даже не догадывались, что подобное может быть на свете. По скудости образования, названия «этому» они подобрать не сумели, только закатывали в мистическом ужасе глаза и трясли головами. Цокотуха впервые в жизни слегла на неделю. Приказом по тресту ей был объявлен строгий выговор с занесением.

Это кошмарное происшествие надолго сделалось основной темой ее монологов:

– Уж так страшно он на меня кричал, вы даже не поверите! Попьет воды и кричит, попьет – и опять принимается! Знаете ли, целый графин воды осушил. Да, да, да, вы не поверите – целый графин! Я, конечно, сама во всем виновата, подумать только, такое ужасное слово влепила, это же просто уму непостижимо! Обо мне даже в наркомате долго совещались, вы не поверите, самому товарищу наркому два раза докладывали! А он им сказал: «Женщина она одинокая, дочь на иждивении, бывают ошибки». Понимаете, «бывают ошибки»! Заступился за меня! Сам нарком! А еще он им сказал: «Нельзя так строго. Наказать, конечно же, следует, но и предупредить!» Произнося слово «предупредить» она каждый раз принимала крайне таинственный вид. «Предупредить…» – зачарованно повторяла Антонина Ивановна и улыбалась, даже и тут находя какое-то, одной ей понятное удовольствие. Работать ей с каждым днем становилось все труднее. Любопытно было наблюдать, как низко она наклонялась над очередной страницей, водя туда-сюда своей седой головой в сильно выпуклых, «совиных», очках. Но по-прежнему рот ее не закрывался ни на минуту. С одинаковым восторгом обсуждалось все на свете: погода, обстановка на фронте, школьные успехи Лидушки, распоряжения начальства, кинокартины, ни одной из которых она не видела; кто с кем спит, кто с кем поссорился или, наоборот, помирился.

Она стала часто посещать поликлинику, долгие часы просиживая в очередях. Вскоре врачу это надоело, и он в раздражении крикнул, чтобы она больше к нему не ходила, потому что сделать он все равно ничего не может, а если где и могут ей теперь помочь, то только в самой Москве, в специальной глазной клинике при Академии наук. Но как было попасть в эту знаменитую клинику бедной Антонине Ивановне? Кто бы ее туда пустил? Где, в конце концов, ей было раздобыть деньги и литер на проезд? Помог случай.

Лариса Горячева, секретарша управляющего трестом, эффектная девушка лет тридцати, проходила как-то по коридору мимо комнаты машинисток. Из-за приоткрытой двери вольно лился ручеек разнообразных суждений Антонины Ивановны. Среди прочего, прозвучали довольно-таки интересные подробности, непонятно как ставшие достоянием широкой общественности. Лариса, и без того имевшая достаточно поводов для расстройства, разозлилась так, что даже любимый начальник заметил некоторую желтизну, проступившую сквозь пудру на ее лице. В ответ на проявление скупого мужского участия она бурно разрыдалась.

– Я, Федот Антипыч, не могу так больше! Я для вас все делаю, себя не жалею, вы не знаете, чего мне ради вас выносить приходится, какую грязь и оскорбления выслушивать, пока вы вкушаете плоды семейного уюта с вашей крашеной старой клячей. А я – что? Я – ничего, я все терплю. Только зачем же, Федот Антипыч, болтать всем и каждому о том, что мы… как мы… Мерзость какая! Я вижу, тебе доставляет удовольствие меня мучить, чтобы эта навозная муха рылась своими грязными лапками и шлепала направо-налево обо мне языком!

– Постой, – заинтересовался вдруг Рубакин, – что еще за навозная муха? О ком ты говоришь?

– О ком? Об этой чертовой сплетнице, Мухе-Цокотухе, как бишь ее? Антонина, кажется.

– Муха-Цокотуха? Ха-ха-ха, остроумно, ничего не скажешь! Муха-Цокотуха! Ну не реви, Ларисик, не надо, ну я тебя очень прошу, войдет кто, неудобно. А с этой грымзой я разберусь, торжественно тебе обещаю!

Не откладывая дела в долгий ящик, Рубакин устроил совещание со своим замом и председателем местного комитета.

– Товарищи дорогие, – пожаловался он после того как они хлопнули по первой, – житья не стало от этой склочницы. Старуха разлагает весь аппарат, распускает всякие несусветные слухи, а положение наше, сами знаете, и без того, сложное. Посоветуйте, как от нее избавиться.

Зам предложил объявить ей еще парочку выговоров и уволить, к чертям собачьим, по статье. Но председатель месткома вылил, так сказать, ушат холодной воды на голову начальника. По его словам, уволить одинокую мать, каковой являлась Антонина Ивановна, да еще с оформленной группой инвалидности, было крайне затруднительно, а проще сказать, невозможно.

– К тому же, – добавил он, – в коллективе Антонину уважают, и во все инстанции непременно посыплются жалобы.

Иначе говоря, председатель месткома не был еще законченным мерзавцем.

– Чего ж мне с ней делать? – возопил Рубакин.

– Может, отправим ее в длительную командировку? – пошутил зам.

– В командировку? – задумчиво протянул Рубакин. – А ведь это мысль! Говоришь, болеет она? – повернулся он к профсоюзному руководителю. – А мы вот лечиться ее пошлем, гадюку эдакую!

Сказано – сделано. Немедленно началась соответствующая переписка с Москвой, оперативно, без проволочек согласовывались разнообразные документы. Сама Цокотуха пребывала в полнейшем экстазе.

– Вы даже не представляете, как обо мне теперь все заботятся, – рассказывала она, – уж так заботятся! Мне даже немножечко неловко, я даже не понимаю, чем я заслужила такое замечательное к себе отношение. Председатель месткома лично три раза ходил к управляющему! Но ведь Федот Антипыч, он же не имел права израсходовать на меня такие деньги! Шутка ли, шестьсот рублей! Ему пришлось даже специально согласовывать этот вопрос с самим заместителем наркома! Он очень, очень настаивал, и наркомат все-таки разрешил. Я так рада, так рада! Ведь приятно, когда о тебе хлопочут, правда? Они столько для меня делают, а я-то, я-то… Я теперь и сама иногда думаю, что мне неплохо бы немножечко подлечиться. Знаете, меня ведь не куда-нибудь, а в самую знаменитую клинику посылают, в саму Москву! Там-то меня быстренько вылечат! А Федот Антипыч мне и говорит: «Не надо, Антонина Ивановна, вам особенно торопиться, лечитесь там себе спокойненько, без спешки, мы тут как-нибудь без вас управимся». А ведь я столько хлопот ему доставила!

– Да каких там еще хлопот? – брякнула машинистка Ася, натура довольно грубая. – Этот ваш Федот Антипыч просто пухнет от безделья, подумаешь, хлопоты – бумажку подписал и поговорил там с кем-то!

Цокотуха чуть не задохнулась от возмущения:

– Как же вы можете такое говорить, Асенька? Вы ведь это нарочно сказали, чтобы только меня расстроить. У Федота Антипыча такая ответственность, такая огромная ответственность, он ночами не спит, пропадает совсем на работе, а все-таки нашел время и обо мне позаботиться. У него у самого сердце больное, да-да, вот вы этого не знаете, а я – знаю! И жена его все время ест поедом, а он такой мягкий, такой отзывчивый…

В это самое время Рубакин как раз советовался с замом, нельзя ли как-нибудь так ее спровадить, чтобы уж наверняка, с концами.

Когда решение об отправке Антонины Ивановны на лечение было окончательно утверждено, ее срочно вызвали к управляющему.

– Ну садись, садись, Тонька, – Рубакин даже привстал немного, указывая Цокотухе на стул. – Как глазенки-то? Хуже? Ну, это ничего, ничего. Поможем! Я уже распорядился, поедешь на днях в Москву, там тебе их живо наладят, ты нам еще нужна, понимаешь.

– Спасибо вам, Федот Антипыч, я так вам благодарна, так благодарна! А я-то, глупая, думала, что совсем вам надоела. Я ведь вам столько неприятностей причинила, а вы, Федот Антипыч, вы просто удивительный человек! Я всем всегда говорила, что вы прекрасной души человек и… вы так обо мне заботитесь! Так заботитесь!

И Антонина Ивановна тихонько заплакала в платочек, который перед тем комкала в кулачке.

– Ничего, ничего, это, в конце концов, моя прямая обязанность. Вот вы там, черт-те что про меня болтаете, а я ведь для вас все, для народа стараюсь! Себя не жалею!

– Да что вы, Федот Антипыч! Да я всегда за вас, как скала, я про вас только самое хорошее говорю и всегда всем объясняю, что дисциплина нужна, а без дисциплины как же? Ведь правда? У вас такая ответственность, на нервах ведь всё, на нервах, поэтому иногда и поругаете нас для пользы дела. А как же? Я всем говорю…

– Да уж, с вами одно расстройство нервной системы. Учи вас, не учи – всё без толку, – подтвердил Рубакин. Он вдруг напрочь забыл о том, что хотел просто спровадить Цокотуху куда подальше, и пришел в полнейшее умиление от своей доброты. Эту сцену Антонина Ивановна потом часто описывала во всех подробностях, с каждым разом все более восхитительных, а в конце обязательно проливала слезы от непереносимого чувства благодарности.

О том, как она ездила в Москву, как разыскала ту самую клинику, как ее вначале туда не пускали, а потом все-таки пустили, и устроили в замечательную палату, и выделили койку у самой двери, специально, чтобы ей удобней было выходить, и какие замечательные солидные женщины лежали в той палате, и как ей было «немножечко даже неловко» перед ними, что она такая необразованная, простая машинистка, и как ее потом принял сам знаменитый академик, «представьте себе, академик, а такой заботливый, милый человек, настоящий интеллигент», как ей бесплатно выдали замечательные, очень-очень дорогие специальные очки и бюллетень на целый месяц, и как она потом ехала обратно, и какие прекрасные люди были в вагоне, – обо всем этом и еще о многом другом последовали, разумеется, бесконечно повторявшиеся и варьировавшиеся рассказы. Из этих ее историй в тресте сложился самый настоящий эпос, сохранявшийся во многих поколениях сотрудников. Через много лет, когда старики вспоминали события военного лихолетья, они всегда уточняли: «это было еще до поездки Цокотухи в Москву» или: «нет, это произошло уже после возвращения Цокотухи из Москвы».

– Вы знаете, я так счастлива, так счастлива, что попала к такому знаменитому специалисту, самому лучшему в СССР и даже во всем мире, потому что наша медицина самая лучшая, ведь правда же? Вы, говорит, дорогая моя Антонина Ивановна, только не беспокойтесь. А я, говорит, вам обещаю, что все, что для вас потребуется, обязательно сделаю. Потому что случай ваш трудный, но, – на этом месте она всегда поднимала палец, – интересный. Сами, говорит, понимаете, раз уж вы ко мне попали, я, хочешь не хочешь, а просто обязан вас вылечить. Так прямо и сказал: «просто обязан»! Да, да, да, вы знаете, попасть к такому светилу – это не шутка!

Рассказывая это, Цокотуха так и сияла, так и лучилась счастьем. На самом деле осматривала ее молоденькая ассистентка, а академик в это время сидел, отвернувшись, в сторонке и пил чай, а потом проворчал:

– Мда-а, запустили вы свои глазенки, сильно запустили! Стыдно, голубушка! Мы, конечно, попытаемся, что-нибудь сделать, но вы сами должны понимать…

В течение всего срока своего пребывания на бюллетене Цокотуха ежедневно наведывалась в трест. Она просто не могла усидеть дома, когда ее переполняли свежие еще впечатления о чудесной поездке. Не говоря уже о новостях, услышанных по радио, от соседок по дому и в очередях. Она всем демонстрировала свои замечательные очки-бинокли. Это черное металлическое устройство со множеством каких-то винтов и хромированных деталей выглядело довольно устрашающе и надевалось на голову очень сложным способом. Антонина Ивановна хвасталась, как прекрасно она через него видит:

– Вы не поверите, я просто прозреваю, – разливалась она, – да, да, да, именно прозреваю!

Непонятно было, как она рассчитывала в нем работать. Все та же хамоватая Ася как-то нацепила его на свою нечесаную башку и объявила во всеуслышание:

– Антонина Ивановна, голубушка, да ведь через эту штуку вообще ничего не видать!

Действительно, когда Цокотуха при большом стечении народа надела устройство и попробовала в нем печатать, у нее ничегошеньки не получилось. Сквозь диковинные окуляры можно было разглядеть только малюсенький кусочек текста, буквально несколько букв, и всё. Чтобы читать, нужно было водить головой над каждой строчкой, при том, что аппарат был очень тяжелым. И хотя она сказала, что «ничего страшного, просто надо немножко привыкнуть», работать машинисткой она больше не смогла. Рубакин, узнав об этом, обрадовался и хотел тут же ее уволить, но, к несказанному его удивлению, местком показал вдруг зубы. Пришлось пока перевести «проклятую сплетницу» в курьерши. Зарплата Антонины Ивановны сильно уменьшилась, и они с дочкой окончательно начали голодать. Но ее жизнерадостное цокотанье, как и прежде, разносилось с утра до вечера по всем трестовским углам и закоулкам.

– Уж я так рада, так рада, – щебетала она, – я теперь все время в движении, на воздухе, это так полезно для сердца, так полезно, вы видите, я даже немножко похудела, и зрение наконец-то начало улучшаться!»

К осени ей пришлось обзавестись палочкой, передвигалась она теперь совсем медленно, шаркающей походкой, как слепая. Да она и была уже, по существу, слепой. Лидушка бросила школу и устроилась работать на завод, выпускавший боеприпасы. Но все равно лицо Антонины Ивановны сияло, как и прежде, разве что стало менее подвижным, и она реже смеялась вслух, а больше улыбалась.

– Теперь-то у нас все наладилось, совсем другое дело, – повествовала она трестовским кумушкам. – Мы с Лидушкой обе работаем и зарабатываем очень прилично: она – триста, и я – почти двести, так что живем мы с ней замечательно, просто замечательно! А школу Лидушка закончит заочно, вы не представляете, какая она у меня способная, просто ужас! Да и не нужно ей это вовсе, ведь правда? Грамотная, и ладно, там, глядишь, замуж выскочит, оглянуться не успеешь, пойдут детки, ведь правда? Как нам всем тогда будет хорошо!

Вскоре с должности курьера ее тоже уволили и окончательно перевели на инвалидность. Пенсию назначили – сто двадцать рублей. Забота о прокормлении семьи почти целиком легла на худенькие Лидушкины плечики.

– Вы знаете, – делилась в очереди Цокотуха с какой-то незнакомой казашкой, – я так счастлива, так счастлива, что и выразить не могу! Ведь Лидушка моя получила рабочий разряд! Только представьте себе, а ведь она совсем еще ребенок! Начальник цеха о ней самого высокого мнения, замечательно отзывается. Она скоро большие премии получать начнет, вот увидите! Ей немножечко рано вставать приходится, завод ведь неблизко, вы подумайте! И на сверхурочные часто оставляют. Но это – ничего, я сама могу с хозяйством управляться. Вот, говорят, писатель Островский – он совсем слепой был и при этом прекрасные романы писал, а мне по хозяйству-то грех не управиться, ведь правда? – говоря это, она смеялась и размахивала руками, не подозревая, что очередь ее прошла, а молчаливая слушательница давно получила свою буханку и убралась.

Как-то, уже зимой, бывшие сослуживицы собрались ее навестить. С огромным трудом разыскали они ее промерзшую комнатушку. Она лежала в темноте, на нечистой постели, укрытая тряпьем, но, услышав, что кто-то входит, встрепенулась и села.

– Кто это? Гулечка, вы? Кто? Асенька? Вера Федоровна? Как это замечательно, что вы зашли, я и сама давно собиралась к вам заглянуть, да как-то все не получалось. Асенька, там где-то лампа у меня, в ней керосину немножечко оставалось. Вы не стесняйтесь, зажгите ее. Да, да, да, никаких разговоров, зачем же вам в темноте сидеть? Зажгли? Ну и прекрасно, я же говорила, что в ней керосин есть еще, ведь правда? Вот только у меня один всего табурет, но ничего, Асенька, вы уж, по-свойски, садитесь прямо на кровать, вот сюда, на краешек. Ну рассказывайте скорее, как там у нас дела? Я ведь ничего, ну совершенно ничегошеньки не знаю! Как здоровье Федота Антипыча? Я так ему благодарна, так благодарна! Он столько всего для меня сделал! Я каждый раз даже немножко плачу, когда вспоминаю, сколько вы все для меня сделали! А Федот Антипыч такой замечательный человек, ведь правда?

– А сами-то вы как, Антонина Ивановна?

– Я? Прекрасно, совершенно прекрасно! Отдыхаю вот, лежу, вспоминаю… Немножко только ноги побаливают, но это пустяки, скоро весна, будет тепло, и все пройдет. А сейчас мне и не нужно. Зачем? На улице холодно, мороз. Я и по комнате походить могу. Я привыкла уже не видеть и замечательно со всем справляюсь. Хожу совершенно, просто совершенно свободно, как зрячая, а на той неделе было солнышко, и знаете, луч упал прямо мне на лицо, и я его увидела! Да, да, да, увидела! Вы не поверите! Я так рада была, так рада! Вот лежу теперь и вспоминаю, такой ласковый свет и тепло. Скоро весна. Я сама в булочную ходить стану. Ничего, милые, я еще совершенно замечательно могу ходить!

Чтобы показать, как замечательно она может ходить, Антонина Ивановна сползла с кровати и, качаясь, тяжело зашлепала распухшими ступнями по полу, вытянув перед собой худые как щепки руки.

– Вы видите, видите? Прекрасно могу ходить, и в булочную пойду, вот только солнышко немножко пригреет.

И она заливисто засмеялась совершенно прежним своим смехом.

Глава 21. «Победа»

Проектировщика Глушкова премировали наручными часами марки «Победа». Часы отличались замечательной точностью хода, имели современную, обтекаемую форму и металлический браслет. На корпусе была каллиграфически выгравирована надпись: «Тов. Глушкову П. И. в связи с производств. успехами от Дирекции ГПИ “Шахтопроект”».

У Глушкова было природное чувство времени, и просыпался он ровно без четверти семь безо всякого будильника. Первым делом он с удовольствием вспоминал о них, лежавших рядом, на этажерке. Еще не раскрывая глаз, тянулся со своего продавленного дивана, нащупывал эту прохладную, изящную вещь, подносил к уху и прислушивался к нежному тиканью, а потом, уже разлепив веки, смотрел на стрелки. Налюбовавшись, он осторожно, затаив дыхание, крутил пипочку своими загрубелыми пальцами, заводя пружину, но не до отказа, чтобы ненароком не испортить деликатный механизм. После чего аккуратно клал часы на место, чтобы надеть их уже перед самым выходом из дому.

Весь день, стоя за кульманом, скучая на каком-нибудь, собрании, а если это был выходной, то пребывая дома, или в кинотеатре, или еще где-нибудь, он постоянно помнил о своих часах, прислушивался к ощущению их легкой тяжести на запястье и время от времени безо всякого специального повода поднимал левую руку, чтобы круглый черный циферблат в тонком серебристом ободке показался из-под манжета. Старший проектировщик Бубликов, работавший с ним бок о бок, заприметил эту его страстишку и частенько, как бы в шутку, спрашивал:

– Ну чего, Пашка, сколько там набежало на твоих золотых?

Глушков на подобные подковырки не обижался, а напротив, как бы не замечая их, охотно сообщал точное время. Потому что, хотя часы были не золотые, и даже не позолоченные, они ему все равно очень нравились.

В тот примечательный день он проснулся как обычно, побрился, умылся, привел, в общем, себя в порядок, малость полаялся с мамашей, не вовремя приставшей с хозяйственными вопросами, скоренько перекусил и, сунув в карман пальто завернутый в газету бутерброд с сыром, отправился на службу. На улицах, как всегда в это время, было людно. Хозяйки толкались в очередях у ларьков и магазинов, рабочие и служащие, хмуро надвинув кепки, торопились по своим предприятиям и прочим учреждениям. Стояла середина мая, и свежие листочки зелено светились на ярком утреннем солнце. Недавний дождь смыл грязь и окурки с тротуаров в веселые, еще бежавшие по краям булыжной мостовой ручьи. Воздух поражал чистотой и прозрачностью, и все вокруг казалось светлее, наряднее, чем было на самом деле. Глушков тоже почувствовал некоторую приятность во всем теле. Его потянуло, может быть, наплевать на трудовую дисциплину, пройтись неторопливо, оглядеться, пожалуй, помечтать о чем-нибудь. Пусть даже запишут прогул, черт с ним! Достав на ходу папиросы и коробок, он действительно сбавил немного шаг и с удовольствием затянулся.

– Разрешите прикурить?

Долговязый паренек лет пятнадцати просительно протягивал папироску. Будучи в отличном душевном расположении, Глушков, затянувшись еще разок, извлек изо рта свою. Парень наклонился и, интеллигентно придержав его руку, прикурил.

– Данке шон! – прикоснулся он к своей надетой набекрень кепчонке.

– На здоровьичко, – ответил как воспитанный человек Глушков и поспешил на службу.

Влетев в вестибюль ровно за минуту до звонка, он по привычке согнул руку, чтобы сверить время с большими «вокзальными» часами, висевшими над прилавком институтской раздевалки. Запястье было пустым. Его часы исчезли! Потрясенный этим ужасным фактом, он буквально окаменел.

– Украл, гад! – очнувшись, закричал Глушков, да так, что валившая мимо него толпа, шарахнулась, как стайка мальков, во все стороны. Часов было очень жалко. Глушков опрометью бросился вон, назад на улицу. Обиднее всего было то, что его облапошили так просто, со вкусом. Это его-то, всегда презиравшего всяких лопухов, считающих ворон в базарный день. Перед глазами так и стояла глумливая веснушчатая рожа в паршивой кепочке. Для быстроты Глушков бежал прямо по мостовой, зорко высматривая на тротуарах ненавистную фигуру. Вот уже он оказался на том самом месте. Само собой, хитрована-щипача там не было, давно и след простыл. «Ничего, никуда не денется, до упора искать буду! И не таковских лавливали», – с твердостью отчаяния решил Глушков и свернул в первый же неприметный проулок, круто спускавшийся к привокзальной площади. Между прочим, в том направлении находился также городской рынок. Вдруг ему показалось… Еще не надеясь, не веря, он резко затормозил и, хрипло дыша, вернулся на несколько шагов. Ошибки не было. В подворотне, спиной к нему, стоял тот хорек и разглядывал что-то, что сжимал в кулаке. Обмирая, Глушков на цыпочках подкрался к нему, сграбастал за воротник пальто и крикнул:

– А ну, сучара, давай их сюда!

Позеленев, парнишка протянул ему какие-то жалкие медяки. Веснушки на его лице выглядели теперь черным крапом. Из-под рукава блеснул знакомый браслет.

– А-а! Сымай часы, сволочь, пока я тебя не… – прорычал Глушков, навалившись всею своей медвежьей статью на тщедушного мазурика. Тот без звука расстегнул браслетку. Со светлым, радостным чувством нацепил Глушков вновь обретенную вещь на свою волосатую лапу. Злость его тут же прошла, он вообще человеком был отходчивым.

– Что, обоссался, щенок? – спокойно спросил он и, исключительно для порядка, врезал парню по уху. Тот кубарем покатился по земле и заскулил.

Победитель, горделиво озираясь, неторопливо направился восвояси. Везуха продолжалась. Вахтер душевно вник в ситуацию и не стал записывать двадцатиминутное опоздание в журнал.

Через полчаса весь «Шахтопроект» горячо обсуждал замечательное происшествие. Доложили самому директору. Товарищ Слепко как раз накануне вернулся из длительной загранкомандировки. Глушков с упоением купался в лучах славы. Солидные товарищи специально заходили в их отдел, чтобы только похлопать его дружеским манером по широкой спине и сказать парочку ободряющих слов, типа: «Молодчага!» или «Так держать!». Раечка Геллер, общепризнанная институтская красавица, прежде смотревшая на рядового проектировщика как на пустое место, мило улыбнулась ему и состроила глазки. Так, гораздо быстрее, чем ему хотелось бы, пролетел тот день.

Воротившись домой, счастливый и немного уставший Глушков обнаружил, что мамаша неожиданно расстаралась и соорудила его любимый борщ. Стол был уже накрыт к его приходу, и всю их жилплощадь заполнял восхитительнейший аромат. Плошка с густой сметаной, хлебница со свежим нарезанным батоном, ядреный чесночок, наконец, большая мозговая кость, выложенная на отдельную тарелку – вся эта благодать ждала его на крахмальной скатерти.

Энергично фырча и брызгаясь, Глушков быстренько умылся на общей кухне, утерся и, с часами в руке, вернулся в комнату. Его прямо распирало желание рассказать о происшествии. Воображая, как заахает сейчас мамаша, он, улыбаясь, раскрыл уже рот…

– А что это, Пашенька, ты так торопился утром на службу? Не случилось ли чего? – участливо поинтересовалась та, наливая ему полный половник.

– Разве? Да нет, вроде. То есть случилось конечно, но это потом, а утром я никуда особо не спешил.

– Как же не спешил, когда ты даже свои любимые часы позабыл надеть.

– Часы? Какие часы?

– Как какие? Те самые, которыми тебя на Новый год наградили!

Глушков вскочил и кинулся за ширму. Действительно, на этажерке, на обычном своем месте, поблескивали его часы. Совершенно очумев, он глянул на те, что сжимал в руке. Они были точно такими же, марки «Победа», и с такой же браслеткой, только надпись на крышке была другая: «Дорогому сыночку Витеньке от мамы».

Глава 22. Под шашлычок

– А я не хочу! Можете вы понять? Не хочу, и всё!

– Поверьте, Манечка, я это предложил, исключительно исходя из…

– Никакая я вам не Манечка, сколько раз можно повторять? Дождетесь, что я окончательно на вас обижусь!

– Ну хорошо, Машенька…

– Час от часу не легче! Положительно, Свирский, вы сегодня просто в ударе. Буквально всё делаете, чтобы только меня рассердить.

– Как же мне вас называть?

– Я – Маргарита! Мар-га-ри-та. И перестаньте все время меня трогать, что за манера, в конце концов? И вовсе тут не круто, я прекрасно сама могу идти безо всякой вашей помощи!

Маленькая компания поднималась гуськом по узкой красно-песчаной тропинке, извивавшейся по пологому склону, превращенному стараниями нескольких поколений садовников в земной рай. Шедшей впереди Манечке, или, если угодно, Маргарите, на вид можно было дать лет девятнадцать. На ее кукольном личике, обрамленном очаровательными светленькими кудряшечками, особенно выделялись капризные, густо накрашенные пурпурной помадой губки. Легкое белое платье в красный горошек, с оборочками на подоле и воланчиками на плечиках, замечательно подчеркивало тонкую талию, но не скрывало притом выпуклости прочих форм. Все эти обстоятельства сводили с ума шедшего следом за ней Свирского, только накануне познакомившегося с нею на пляже. От палящего крымского солнца девушку защищали небольшая розовая шляпка и многолучевой китайский зонтик с распластанным по зеленому полю красным драконом. Свирскому было явно под сорок. Выглядел он как кабинетный работник вышесреднего звена, то есть имел некоторую предрасположенность к полноте. На нем был кремовый летний костюм с широкими, по моде, брюками, стянутыми кавказским наборным ремешком. Белая отутюженная сорочка, расстегнутая чуть не до пупа, выставляла на всеобщее обозрение выцветшую оранжевую майку и волосатую грудь. Узел галстука тоже был полураспущен, а на коротко остриженной голове красовался мятый носовой платок, завязанный по углам так, чтобы получилось некое подобие капора. Капли пота стекали по высокому, со вздувшимися жилами лбу, выбритым до синевы щекам, подтекали под зеркальные солнечные очки.

Шедшей в нескольких шагах за ним Наталье Михайловне трудно было бы дать ее тридцать, если бы не седая прядь и жестко очерченные, как бы затвердевшие губы. Впрочем, судя по живости и яркости глаз, ей все еще было восемнадцать. Свободная белая блузка с голубым «матросским» воротником и синяя юбка, несколько мешковатая и длинноватая, скорее прятали, чем подчеркивали ее фигуру. В руках она тоже вертела китайский зонтик, но не с драконом, а с большими желтыми цветами на синем фоне. Наталье Михайловне очень нравились окружающие их пейзажи. К заметному неудовольствию измученного Свирского, она все время останавливалась, чтобы понюхать розу или прочитать на фанерной табличке, название какой-нибудь пальмы. В арьергарде следовал Евгений Семенович Слепко, – недавно, между прочим, назначенный начальником крупного главка, – в довоенных парусиновых брюках и дешевеньких сандалиях. Верхнюю часть его костюма составляли белоснежная майка и расстегнутая полосатая пижамная куртка, а голову защищала широкополая войлочная шляпа с длинной бахромой по краям, купленная по случаю в Симферополе в привокзальном киоске. На шее у него болтался новенький фотоаппарат «ФЭД», которым он увлеченно щелкал разнообразные виды и, разумеется, жену у очередной пальмы или мраморной вазы.

Они с женой уже почти две недели отдыхали в совминовском санатории, прекрасном мраморном дворце, к счастью, совершенно не пострадавшем. Сам Евгений Семенович почти не вылезал из моря, успел жутко обгореть, облезть и вновь загореть дочерна. Огромная территория здравницы включала собственный галечный пляж, довольно малолюдный в июле. Наталья Михайловна ни купаться, ни загорать не любила и, лежа в шезлонге под навесом, целыми днями почитывала книжки из богатейшей местной библиотеки. Она не могла сдерживать беспокойства, если муж заплывал слишком далеко за буйки, а он глупо, по-мальчишечьи, ее провоцировал. Зато она отыгрывалась вечерами, таская его по окрестностям и даже на танцы, к которым вдруг почувствовала непонятный интерес. Сына они спровадили в пионерлагерь.

Свирский, ответственный работник Госплана, оказался их соседом по столику в столовой. Отдыхал он один, без супруги, с которой, кажется, был в неладах. Что же до девушки Маргариты, то кто она, откуда и как попала на закрытый пляж, было неизвестно.

Вышли на овальную площадку, окруженную зарослями акации и высокими темными кипарисами. Между плитами мостовой торчали сухие желто-сизые колючки. Полуразрушенная мраморная лестница спускалась оттуда к главному корпусу. В противоположную сторону вела недлинная аллея, завершавшаяся чугунными воротами с непременными львами и множеством финтифлюшек. Место выглядело заброшенным. Ворота оказались запертыми, но Свирский, исполнявший роль проводника, уверенно полез в глубь душистых зарослей. Там несколько пролетов решетки заменены были дощатым забором, в котором, разумеется, имелся лаз. Один за другим они выбрались на тенистую татарскую улочку, прилепившуюся к самому подножию горы, и, миновав череду подслеповатых мазанок, оказались перед новой, еще пахнущей смолой лестницей, ведущей в гору, но не слишком крутой.

– Что, опять? – возопила девица. – Ну, этот номер, Сергей Николаевич, у вас не пройдет! Я категорически отказываюсь лазать по всяким там утесам! Я же вам говорила, что хочу в кафе-мороженое! Слышите? Немедленно извольте проводить меня туда. И ничего она не короткая!

Супруги Слепко переглянулись и полезли первыми, совместно ощущая некоторую неловкость. Зато наверху их ожидали живописнейшие руины, задрапированные кустами чайных роз. Розы пахли одуряюще, и великое множество пчел, шмелей, бабочек и прочей мелкой разноцветной живности сновало над ними. Развалины выглядели совершенно античными, хотя, вернее всего, возникли они совсем недавно, во время войны. Дорожка привела их к мраморной колоннаде. Оттуда открывался прекрасный вид на море, скалы, парк и белые дворцы внизу. За столиками, расставленными под полосатым тентом, сидели в расслабленных позах посетители. Слышался негромкий говор, звякала посуда. Поодаль на выкрашенном в зеленый цвет деревянном строении виднелась неброская вывеска: «Ресторан». Евгению Семеновичу зверски захотелось кушать.

– Товарищи, мест нет, – из тени магнолии выступил официант, преисполненный чувства собственного достоинства.

– У нас заказано, – шагнула вперед Наталья Михайловна, – на имя Свирского. Посмотрите там у себя.

– Как же, как же, Сергей Николаич, а где ж они сами?

– На подходе, кажется. Ах! Вот и они!

Их провели в дальний конец террасы, нависающий над самым обрывом. Официант небрежно смахнул крошки со скатерти, подал меню. Под брезентовым тентом, колеблемым легким бризом, было даже прохладно. Над голубоватым провалом кружили ласточки, капители колонн сплошь облеплены были их гнездами.

– Одна из них принесла сюда Дюймовочку, – прошептала Наталья Михайловна.

– Да? – сделала большие глаза Маргарита и подозрительно огляделась.

– Что будете заказывать?

– Э, шашлык есть у вас? – конфузливо поинтересовался Евгений Семенович, он никогда не мог найти верного тона при общении с обслугой.

– Яша, нам четыре по-карски и попроси там, чтобы лучку побольше.

– Все сделаем в лучшем виде, Сергей Николаич!

– И по салатику.

– Какой салат желаете?

– Из свежих овощей, огурцы, помидоры есть? – вступила Наталья Михайловна.

– Сделаем.

– И мороженое! – потребовала Маргарита.

– В конце четыре порции пломбира, – подтвердил Свирский.

– Что пить будете?

– Бутылочку красного, – попросил Слепко.

– Позволь уж мне, Жень, – мягко перебил его Свирский, – значит, решаем так: «Изабеллы»… две бутылки и, потом, вместе с мороженым, бутылочку «Мадеры», пожалуй.

– Я хочу белого! – заявила девушка.

– Тогда еще бутылку «Псоу».

Наталья Михайловна подняла бровь и со значением взглянула на мужа. Тот пожал плечами.

– А лимонад есть? – спросила она.

– Ситро.

– Вы бы не могли принести нам пару бутылок прямо сейчас?

– Само собой.

– Яш, ситра тащи шесть бутылок, и похолоднее, – крикнул в спину официанту Свирский и удовлетворенно ухнул. Вдали, там, где синева моря переплавлялась в перламутровую дымку, медленно перемещалась едва различимая белая черточка.

– Пароход, – мечтательно произнесла Наталья Михайловна.

– Да, – подтвердил Евгений Семенович, – огромный трехпалубный пароход. Вот бы нам сейчас…

– А по мне, так и тут совсем неплохо! – заявил Свирский.

– Сергей Николаевич, ску-учно! – сделала вид, что зевает, Маргарита. – Расскажите-ка нам лучше анекдот!

– Верный Ла-Моль всегда готов к услугам, Ваше Величество, – пошутила Наталья Михайловна.

На кукольных губках Маргариты мелькнула ядовитая усмешечка. Свирский заметно нахмурился.

– Все анекдоты, какие только знал, я рассказал вам еще вчера. Мои неисчерпаемые запасы иссякли, – развел он руками.

– Ну, тогда вы, Евгений…

– Евгений Семенович.

– Евгений Семеныч, вы, говорят, прекрасный рассказчик. Сергей Николаич поведал мне о том, как вы голым бегали по всему городу. Я так смеялась, даже живот заболел.

Свирский покраснел.

«Она только прикидывается дурочкой!» – насторожилась Наталья Михайловна.

– Может, вы сами, о чем-нибудь, расскажете, Машенька? – любезно предложила она. – Мы ведь о вас ничего не знаем.

– Ну что вы, Наталья…

– Наташа.

– Наташа, я – ну совершенно ничем не примечательная личность, окончила школу, поступила в институт, вот и вся моя биография.

– Этот пароход напомнил мне о событиях моего детства, ведь я вырос на море, – охотно начал Слепко.

– Здесь, в Крыму?

– Нет, во Владивостоке.

– Ну, там море, так море – Тихий океан!

– И все же – море Японское.

– Как интересно! – энтузиазм Маргариты бил ключом.

Евгений Семенович усмехнулся. Принесли ситро и салат.

– О, блаженство! – воскликнул Свирский и духом влил в себя целую бутылку.

Слепко тоже не без удовольствия осушил стакан, прихватил ломтик разрезанного вдоль огурца, щедро посолил и отправил в рот.

– Евгений Семеныч, мы просто сгораем от нетерпения!

– Хорошо. С чего бы только начать? Мой отчим Симоненко Федор Иваныч работал забойщиком на Сучани, попал под обвал, три месяца провалялся в больнице и уволился с шахты по инвалидности. Хотя, глядя на него, вы бы никогда не подумали, что он инвалид. Такой, знаете, толстомясый, рожа красная… Но я не об этом хотел рассказать. В ту пору умер его старший брат, служивший во Владике, то есть во Владивостоке, дворником. Хозяин после поминок предложил эту почетную должность отчиму. Федор Иваныч обстоятельно все обмозговал и решил, что работенка непыльная, но прибыльная. Короче, он согласился. Так что в один прекрасный день многочисленное наше семейство переехало в город и заняло отдельный флигель в огромном домовладении, принадлежавшем некоему немцу Майеру. Оно состояло из двух десятков длинных, как железнодорожные депо, двухэтажных бараков, обшитых снаружи оцинкованным железом, а изнутри утепленных досками и засыпкой. В этих грязных халупах одновременно проживало до трех тысяч человек. Русские, японцы, корейцы, но в основном, конечно, китайцы. На улицу выходило множество мелких лавчонок: прачечных, харчевен, слесарен, фотографий и тому подобное, был даже довольно большой магазин колониальных товаров, ну и прочая всякая торговлишка. Внутренность же, по большей части, состояла из ночлежек самого низкого пошиба. Кроме того, там гнездились разнообразные опиекурилки, морфинилки и дешевые публичные дома.

– Это в каком же году происходило? – оживился Свирский.

– В двадцатом.

– В двадцатом. А, ну да, понятно.

– Женя, может быть, Маргариточке неприятно слушать про все эти гадости, особенно за столом? – в глазах Натальи Михайловны прыгали чертики.

– Ну что вы, Наташенька, это так познавательно!

– М-м, тогда продолжаю, – Евгений Семенович прожевал очередной ломтик огурца. – Вокруг собирались толпы торговцев-разносчиков, вопивших на жуткой смеси языков. Многоголосый гам не смолкал круглые сутки, тут и там поднимался дым от жаровен, отовсюду ползли разнообразные запахи. Между бараками всегда была страшная толкотня, и почва вокруг них превратилась в настоящее болото. Через распахнутые днем и ночью двери грязь свободно заносилась внутрь, и полы там, даже на втором этаже, выглядели земляными. Внутри жаровни дымили точно так же, как и снаружи. Какой-нибудь, э-э… азиат, ни разу в жизни не мывшийся, поджаривал прямо между нарами куски серого теста, ловко выхватывал их из черного кипящего масла своими грязными пальцами, и тыкал в нос всякому прохожему. Тут же степенный китаец в длинном шелковом халате, и с непременной косичкой, предлагал чай из огромного чугунного самовара с оглушительным свистком. Завитой «мелким барашком» русский парикмахер, высунувшись по пояс из окна своего заведения, ругался с бродячим коллегой, не понимавшим, кстати, ни слова по-русски, который выставил свое кресло на колесиках прямо перед дверью конкурента. Безучастный клиент блаженно дремал в нем, пока мастер, ни на минуту не умолкая, чистил ему уши и ноздри, расчесывал на пробор волосы, умащал маслом и заплетал заново косу. С лотков торговали китайскими безделушками, порой очень странными, галантереей, сомнительными сладостями и всякой прочей всячиной. В воздухе так и висело: «Пайя-я-ий!», «Сап-ги, сап-ги!», «Па-ачи-няй!», «Ри-иба, ри-иба!» Полчища покупателей стекались к нам со всего города. Торговались азартно, выжимали каждую копейку, доходило и до серьезных драк. Между лотками терлось множество оборванцев, проходимцев и карманников, высматривавших, где что плохо лежит. На своем постоянном месте с важным, непроницаемым лицом стоял могучий старый маньчжур. Время от времени он ударял колотушкой в блестящий медный гонг, поднимал голову и орал мрачным басом: «О-о-о! Ябо-ябо! О-о-о! Ябо!» К нему подходили китайцы, почтительно кланялись, что-то тихо шептали, и он пропускал их через неприметную дверку в подвал, где располагался притон. Напротив, у окошек борделя, сидели ярко размалеванные японки-проститутки и, сладко улыбаясь, глядели на улицу узенькими щелочками глаз. В дверях на низеньком детском стульчике сидел их зазывала – заплывший жиром лысый японец, и пел: «Русскэ, русскэ! Захади-тэ! Палюбите! Ничиво нэ гаваритэ! Заплатитэ! И идитэ! Русскэ, русскэ!..» Ближе к полудню из своих нор выползали сухие, как щепки, морфинисты, сонные, одутловато-бледные курильщики опиума, скользкие, как угри, завсегдатаи игорных домов и тому подобная публика. Вообще, уголовного элемента и странных, больных, подозрительных людишек там хватало. Но в подавляющем большинстве у нас жили простые чернорабочие-кули, приезжавшие из Чифу на заработки. Обычно они нанимались грузчиками в торговом порту.

Должность дворника оказалась на самом деле очень нелегкой. Ежедневно к нам поступало до двухсот новых жильцов и столько же убывало. Всех их требовалось официально оформить, а главное, убирать за ними невообразимое количество мусора и нечистот. Я тогда только что поступил на первый курс политехникума, так что считался большим грамотеем. Посему прописку-выписку жильцов отчим поручил мне. Эту бодягу я должен был ежедневно заканчивать к восьми часам утра, чтобы успеть вовремя отнести паспорта в милицию. Значит, писанину приходилось начинать еще с вечера. Такую жизнь невозможно было долго выдержать, и мне пришлось изобрести специальное устройство для ускорения процесса. Оно состояло из двух шестиметровых досок, положенных рядом на козлы. Одна доска служила для прописки, другая – для выписки. Каждое утро, часиков в пять, я доставал из специального ящика паспорта, брошенные туда жильцами, и раскладывал их на досках титульными листами кверху. На каждый паспорт я клал по два анкетных бланка. Мне изготовили на заказ каучуковые печатки с надписями: «китайский подданный», «буддийское», «из Чифу», «Шандуньская провинция», «холост», штемпель с изменяемой датой и факсимиле подписи дворника Симоненко. Оставалось только переписывать фамилии и шлепать печатками в соответствующих местах.

Между прочим, дворник не получал от хозяина ни копейки жалования, а наоборот, должен был еще и отчислять ему из своих доходов. Последние складывались из платы за прописку и выписку – по одному рублю восемьдесят копеек с каждого жильца, плюс «папаланджи» – по рублю в месяц с человека за уборку нечистот. Мы вынуждены были за свой счет нанимать уборщиков и платить золотарям. Все, что оставалось, составляло чистую прибыль фирмы Симоненко. Кстати сказать, одна только прописка давала до трехсот рублей в день. Огромные, казалось бы, деньги, но все съедали проклятые золотари. Ежедневно они подрубали на корню плодоносное древо дворницких доходов. Федор Иваныч бился, как античный герой, бегал весь в мыле, ругался до хрипоты, хлопотал, сам вкалывал как черт, а в итоге получалось, что опять ни шиша не заработано. Помню, приходя вечером домой, он швырял на стол свой засаленный картуз и торжественно объявлял притихшему семейству: «От чертовы „ходи”, сами тощи, як тараканы, ничего не жрут, а серят, як буйволы!» Эта церемония вошла у него в обычай, и мы, дети, стоило ему только начать, хором подхватывали эту бессмертную фразу, за что тот из нас, кто попадался ему под руку, получал хорошего леща. Ночи напролет он думал, как выбраться из этой западни. Однажды…

– Жень, ты какую-то тему выбрал, неаппетитную, – прервал рассказчика Свирский. – Мы все-таки в ресторане, наши дамы могут подумать…

– Если дамы случайно о чем-нибудь подумают, они, безусловно, сами об этом скажут, Сергей Николаевич. Что до меня, то мне никакие такие истории аппетита не испортят, можете быть уверены! – холодно обрезала его Марго.

– А я этот рассказ слышала уже много раз, так что как-нибудь вытерплю, – очаровательно улыбнулась Наталья Михайловна.

– Сдаюсь, – поднял руки Свирский, – но все-таки…

– Продолжайте, Евгений Семенович.

– На чем, бишь, я остановился? Ну да. Однажды, значит, уже весной, Федор Иваныч с крайне таинственным видом отозвал меня в сторонку: «Пацан, ты колы-нибудь шахту бачив?» Я ответил в том смысле, что вырос рядом с шахтой. «А такую бачив?» Он поманил меня в дальний закуток двора и показал узкий колодец, закрепленный новеньким срубом из кедровых бревен. Два оборванных китайца с усилием крутили над ним ворот. «Побачь, ось тоби и шахта!» Я с любопытством заглянул внутрь. На большой глубине копошилась другая пара китайцев, едва освещенная свечными огарками. «Дядя Федя, а зачем тебе это?» – «Дюже богато хочешь знать. Ты лучше поглядывай тут, чтобы клятые “ходи” наши доски не растаскали. И смотри, никому ничого ни кажы!» Я стал часто, как мог, бегать на «шахту». В людском водовороте, где круглые сутки бушевали страсти, никто не обращал внимания на молчаливых кули, монотонно крутивших ворот и таскавших корзины с землей. Когда недели через полторы шурф был закончен, отчим привел пьяненького старичка, которого он с большим пиететом называл «господином маркшегером», и тот целый день вертелся около колодца с отвесом и странной облезлой трубкой на треноге. После чего секретные работы возобновились. Теперь со дна шурфа проходили горизонтальную выработку с небольшим уклоном к забою. Еще через два месяца строительство было закончено. Штрек шел от колодца метров на пятьдесят, и был закреплен прочными деревянными рамами. Он заканчивался широкой трубой, аккуратно выведенной в городской водосток на соседней улице, представлявший из себя глубокую, облицованную камнем канаву, покрытую деревянным тротуаром. В уголке, за глухим забором, отделявшим улицу от вотчины Симоненко, поставили неприметную фанерную будочку, а в ней – клинкерную задвижку. Устье шурфа заделали так, что снаружи не осталось никаких следов. Мои мучительные размышления о назначении сего хозяйства закончились, когда вплотную к колодцу начали рыть обширный котлован под капитальный, на сорок очков сортир.

– Ч-черт! В конце концов, Евгений Семеныч, поимей же совесть! – взвился Свирский. – Что за цирк ты тут устраиваешь? Что мы тебе плохого сделали?

– Не слушайте его, Евгений Семеныч, продолжайте, пожалуйста, все это ужасно интересно, – вновь оборвала кавалера Марго, – подумать только, какие нежные у нас мужчины пошли! Занялись бы лучше своими непосредственными обязанностями, у меня, между прочим, давно уже фужер пустой, а вам и дела нет!

Свирский покраснел и налил ей белого, потом, поколебавшись секунду, слил остатки себе. Слепко тоже добавил жене «Изабеллы».

– Будем здоровы! – объявил он. Компания церемонно перечокалась.

– И за успешное завершение вашей замечательной истории! – добавила Маргарита.

– Охотно присоединяюсь к вашему тосту Маргариточка, – поднял фужер Свирский.

– Тогда продолжаю. После начала эксплоатации вышеописанного комплекса вывоз нечистот сократился вдвое, а доходы дворника Симоненко, соответственно, возросли. Федор Иваныч был совершенно счастлив, однако этого нельзя было сказать о корпорации золотарей. Вскоре к нам пожаловал сам ее глава – пожилой, толстый, очень важный китаец. Федор Иваныч встретил его чрезвычайно почтительно, торжественно усадил за уставленный бутылками и разнообразными закусками стол, но делал при этом вид, что совершенно не подозревает о цели визита. Гость, впрочем, держался холодно, к рюмке даже не притронулся, только злобно щурился во все стороны и жаловался на плохое состояние дел:

– Не, не, моя не пей, моя старый вера имей, теперь старый вера нет, стариков не уважай, шибко обманывай, милица надо много-много плати, бочка вози далеко-далеко. Рабочка еда нада? Лошадка еда нада? Откуда деньги бери? – он удрученно качал сановной головой и нещадно терзал свою козлиную бороденку.

– Что вы, что вы, господин Ли, ваша самая богатая купец, денег много есть, женка красивый есть, большой человек, важный человек! – уговаривал его, как умел, Федор Иваныч и выставлял вверх большой палец с грязным потрескавшимся ногтем.

– Ты, Симона, шибко хитрый люди. Как так, гости есть много – а говна мало совсем? Куда говно пропал?

– Почем моя знает? – выкручивался «хитрый люди», – моя думай: они теперь кушай мало, пампушка шибко дорогой стал, я сам теперь пампушка купить не могу!

Евгений Семенович до того вошел во вкус своего рассказа, что не заметил, как вскочил со стула и принялся в лицах изображать переговоры дворника с золотарем, постепенно повышая и повышая голос. Слово «говно», повторяясь все чаще, эхом отзывалось по всей террасе. Мужчины, сидевшие за соседними столиками, начали неприязненно оглядываться. Назревал скандал, и Наталье Михайловне пришлось сильно дернуть мужа за развевающуюся полу пижамы. Евгений Семенович опомнился, немного смутился и сел.

– В таком роде они беседовали долго, но безрезультатно, – сбавив тон, продолжил он, – потом оба отправились к новой выгребной яме. Господин Ли тщательно промерил бамбуковым шестом ее глубину, ничего особенного не обнаружил и вконец расстроился. «Совсем ничего не понимай!» – сердито объявил он нам, уходя. А фокус был в том, что при каждом сильном дожде, которые в начале лета происходили регулярно, Симоненко спускал часть нечистот в городской водосток.

Но в июле погода резко переменилась. День за днем нещадно жарило солнце, ни единого облачка не появлялось на небе, как будто их вообще не оставалось больше в природе. Наступила жуткая сушь. Выгребная яма заполнялась со страшной скоростью, тучи поганых мух, жужжа, кружили над ней. Федор Иваныч, вложивший в «шахту» всю свою душу и все свои сбережения, спал с лица. А дождя все не было. Наконец, уже в середине сентября, наступил тот великий день. С самого утра было до невозможности душно. В воздухе сгущалась какая-то жуть, но к вечеру, когда горожане начали впадать в отчаяние, со стороны залива повеял легчайший ветерок. Как-то незаметно весь восток затянулся тучами, а ветер все усиливался, и ночью разразилась одна из тех умопомрачительных гроз, которыми славятся те места. С неба низверглось море воды, начался потоп. Грохот стоял такой, что ни о каком сне и речи быть не могло. Мои маленькие братья и сестры забились в угол и ревели со страху, а я не знал, что с ними делать, и очень обрадовался, когда дверь вдруг распахнулась, и в комнату ввалился необычайно веселый отчим в мокром макинтоше. В руках он держал ломик, лопату и фонарь, прихваченный в свое время с шахты на память. «Сбирайся, пацан, поможешь мине!» Я быстро оделся, накрылся, как капюшоном, джутовым мешком и вышел за ним на улицу. С неба лило, под ногами бурлили потоки грязи, с крыш валились целые водопады, и все это журчало, скворчало, ревело, дико барабанило по жестяной облицовке бараков, не говоря уже о вспышках молний и оглушительных раскатах грома. Я сразу же ослеп, оглох, до нитки промок, спотыкался на каждом шагу и старался только не отстать от широко шагавшего отчима. Мы подошли к той самой будке, где находилась задвижка. Федор Иваныч отомкнул амбарный замок. Внутри, к моему удивлению, был навален всякий хлам. Симоненко сноровисто освободил часть пола, отковырнул пару досок, и приказал мне спуститься в подпол и раскапывать землю. Вскоре я на ткнулся на чугунную крышку люка. Под ней обнаружился вентиль задвижки. Отчим одним рывком вытянул меня наверх, а сам спустился на мое место. «Ну, Боже благослови!» – перекрестился он и принялся с натугой поворачивать штурвал. К грохоту ливня присоединился глухой подземный рокот. Мы молча сидели и слушали. Отчим курил. Через полчаса вентиль был вновь закрыт. Мы водворили крышку на место, засыпали ее землей, прибили доски и даже хлам навалили так же, как он лежал прежде. Симоненко высунулся наружу и подозрительно огляделся. Ничего не изменилось, разве что дождь немного утих. «Ты, того, пацан, сбегай сейчас на вулицю, побачь, як там», – приказал он мне, замыкая дверь. Я перемахнул через забор.

На улице все было нормально, насколько можно было разобрать при редких уже молниях. В том месте она круто спускалась к заливу. Сам не зная зачем, я медленно пошел вниз по скользким доскам. Под ними ревел водяной поток. Вскоре начала ощущаться вонь, усиливающаяся с каждым моим шагом. Площадь внизу была затоплена, и отнюдь не чистой водой. Смрад стоял такой, что я испугался и во все лопатки убежал наверх. Дома меня поджидал отчим. «Ну як там?» – «Да ничего, – говорю, – просто ужас, что такое делается. Здесь-то еще ладно, а весь центр города затоплен нашим говном и воняет нестерпимо!» – «Это хорошо, – сказал Федор Иваныч, – главное, чтобы тут не воняло, а прочее до нас не касаемо. Ты, пацан, язык за зубами крепко держи, а то, чуешь? – и он поднес свой огромный шахтерский кулак к моему носу. – Это тебе не в бирюльки играться, это твоя першая горняцка смена была!» И захохотал.

Наша Нагорная улица впадала в поперечную ей Сейфунскую улицу, а та, сбегая еще ниже к заливу, пересекалась, в свой черед, со Светланской улицей, главной в городе. На Сейфунской стояли дома Англо-Датской компании, магазин «Кунст и Альберс», пожарное депо, а на самом углу с Нагорной – двухэтажное здание городского управления милиции. В ту ненастную ночь окна их второго этажа ярко светились – начальник милиции имел твердую привычку к картам. В полупустом зале за массивным казенного вида столом четверо офицеров расписывали пульку. По ходу игры обсуждалась потасовка, случившаяся накануне в ресторане «Золотой Рог». Сам начальник, высокий лысый подполковник, спорил со своим замом, чахоточного вида поручиком, о достоинствах некой Ниночки. Поручик выказывал себя эдаким циником, а подполковник, будучи под газом, скорее завзятым романтиком. В беседе участвовал также железнодорожный капитан, пытавшийся подойти к проблеме с рационалистической точки зрения. Четвертый игрок – молоденький подпоручик, больше посмеивался да подкручивал тонкие усики. Ему в тот вечер шла отменная карта.

– Слышь, Жень, кончай давай заливать, – прервал рассказчика Свирский. – А то я уж было уши развесил.

– Почему это я заливаю?

– Тебе виднее. Вот, кстати, несут наш шашлык, лучше поздно, как говорится…

– Вы никак не могли знать, о чем они говорили, – пояснила Марго.

– Вот еще! О чем же еще они могли разговаривать, беляки эти? – Евгений Семенович стянул с шампура зубами хороший кусок баранины и принялся яростно его жевать, одновременно прихлебывая вино. Жена протянула ему свой фужер. Он налил ей, наскоро проглотил еще один кусок, запил и продолжил.

– «Господа офицеры, вы ничего не чувствуете?» – потянул носом подпоручик. «Как будто… воняет чем-то», – отозвался подполковник. «И как еще воняет! Что же это, господа?» – «Золотари говно везут», – меланхолично предположил поручик. «В такую-то погоду?» – капитан встал и распахнул окно. Нестерпимая вонь тут же заполнила всю комнату.

– Товарищи, это просто невыносимо! – взмолился Свирский. – Дай нам хотя бы доесть спокойно. Отличный же шашлычок, винцо, красивые женщины, а ты все портишь своими донельзя странными фантазиями…

– Не слушайте его, Евгений Семеныч! – и Марго продолжила обрабатывать низку красно-коричневого, сочащегося жиром мяса меленькими остренькими зубками.