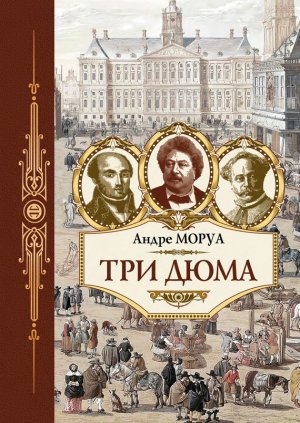

Три Дюма Моруа Андре

– Ни одну.

– Это может привести в отчаяние.

– Иногда.

Тем не менее Дидье удается утешить дочь, и она уходит от него несколько успокоенная. Потом он обращается к неизменно загадочной Милиане. Конечно, она заметила его восхищение; она даже заявляет ему, что готова сделать все, что он захочет: все. И он отвечает:

– Я люблю вас. Вот уже три недели, как благодаря вам я снова чувствую себя двадцатилетним, а ведь в свое время я и не заметил, что мне было двадцать… Вы молоды, а я уже нет… Вы свободны, я – нет. Вы не можете меня любить. Так уезжайте, уезжайте и найдите благословенного богами молодого человека, который станет вашим супругом и которого я буду любить как сына…»

Здесь рукопись обрывается.

2 апреля 1895 года в возрасте шестидесяти восьми лет на авеню Ньель, в доме своей дочери Колетты, умерла госпожа Дюма, а через несколько дней началась агония у госпожи Ренье, в маленьком, построенном Эскалье особняке на Римской улице, где она жила вместе со своей дочерью Анриеттой. Дюма похоронил княгиню в Нейи-сюр-Сен, рядом с Катриной Лабе, а 26 июня, меньше чем через три месяца с того дня, как он овдовел, женился на Анриетте в Марли-ле-Руа. Он любил ее с отчаянной страстью. В течение восьми лет он каждый день писал ей. И тем не менее от его соседа Сарду, с которым он делился, мы знаем, что, предпринимая этот решительный шаг, он терзался сомнениями. Не безумие ли со стороны человека, которого так давно преследовало апокалипсическое видение Греха, за порогом семидесятилетия связывать свою жизнь с молодой женщиной такой редкостной красоты? Он знал это, но сдержал данное слово. У него было высокое и суровое понятие о чести.

27 июля 1895 года он написал завещание:

«Сегодня я вступаю в семьдесят второй год своей жизни. Пришло время составить завещание, тем паче что по некоторым признакам мне представляется более чем вероятным, что конца этого года, в который вступаю, я не увижу… И все же ровно месяц назад я женился на женщине много моложе себя; я считаю своим долгом доказать ей таким образом мое уважение и мою привязанность, которых она во всех смыслах достойна. Я уверен, что она будет с честью носить мое имя столько времени, сколько ей суждено носить его после того, как меня не станет. Кроме того, она человек энергичный и мужественный и сумеет выполнить мою волю, которую я выражу в этом завещании:

Я желаю твердо и определенно, чтобы меня похоронили без всякого церковного обряда; я хочу, чтобы над моей могилой не произносили никаких речей, и освобождаю Академию от воздания мне воинских почестей. Таким образом, моя смерть причинит беспокойство только тем, кто сам пожелает побеспокоиться.

Я желаю быть похороненным на кладбище Пер-Лашез[71] в склепе, содержащем только два отделения, где – чем позднее, тем лучше – рядом со мною упокоится госпожа Дюма. Я желаю, чтобы после моей смерти меня одели в одну из моих полотняных рубашек с красной каймой и в один из моих простых рабочих костюмов. Ноги пусть останутся голыми…

Все мои бумаги, письма, рукописи я оставляю госпоже Анриетте Александр-Дюма, которая приведет их в порядок и знает, как с ними поступить…»

Он не боялся смерти, но мучился, думая о будущем Анриетты, о возможных конфликтах между его дочерьми и женой, о своем незаконченном произведении. В августе он писал из Пюи Жюлю Кларети:

«Ваше письмо застало меня за переделкой последней сцены четвертого действия – главной сцены для всей пьесы и для Муне-Сюлли. Если нам суждено провалиться, то мы провалимся именно в этой сцене; если же она удастся – нас ждет большой успех, несмотря на неблагоприятную развязку…»

В другом письме он писал о «Фиванской дороге»: «Вы получите ее через год, или я умру». Жорж Кларети, сын Жюля, рассказал в одной статье содержание пятого акта, который Дюма в его присутствии «читал в совершенно законченном виде» генеральному комиссару Французского театра:

«Внезапно Милиана влюбляется в Стефена – красивого и элегантного шведа, который возглавляет делегацию иностранных студентов. В тот самый день, когда она должна была бежать с Дидье, она покидает Париж с молодым скандинавом. Парижанка следует за соотечественником Ибсена. Любовь – это привилегия молодости, – такова мораль драмы. Кризис миновал. Сфинкс исчез. Дидье, глядя на свою дочь Женевьеву, качает головой и бормочет:

– Быть может, и в самом деле существует душа?

А Матиас в своем углу играет на флейте в перерыве между двумя опытами, как Фридрих II между двумя сражениями, и отвечает учителю насмешливыми звуками своего визгливого инструмента…»

Нет ничего невозможного в том, что Дюма, пребывая в глубокой печали, в которую его ввергло нездоровье, подумывал о подобной развязке. Но 1 октября он слег, и ему стало ясно, что его последняя пьеса останется неоконченной.

«Представьте себе, что я уже умер, – сказал он Кларети, – и больше на меня не рассчитывайте».

Своей дочери Колетте он признался: «Не пойму, что со мной; весь день у меня в ушах трещит сверчок». Кровь заставляла вибрировать его утратившие эластичность артерии. Вскоре у него начались головные боли, и временами он впадал в странное забытье, пугавшее его Жену. Профессора не могли поставить диагноз. Одни предполагали кровоизлияние, другие – опухоль мозга. В конце ноября крупнейшие врачи, собравшиеся в Марли у его постели, объявили, что он безнадежен. Как когда-то его отец, умиравший на морском берегу Пюи, он проводил целые дни в смутных сновидениях.

Несколькими месяцами раньше, взявшись написать предисловие к роскошному изданию «Трех мушкетеров», он с нежными словами обратился к своему отцу, который был его гордостью и отчаяньем:

«Вспоминают ли в том мире, где ты пребываешь теперь, о делах нашего мира – или же так называемая вечная жизнь существует только в нашем воображении, порожденная нашим страхом перед небытием? Мы с тобой никогда об этом не говорили, когда жили вместе, и я думаю, что метафизические размышления никогда тебя не тревожили…»

Потом он вспомнил о нескольких месяцах, проведенных ими после отъезда Иды вдвоем, в братской дружбе:

«Ах! То было прекрасное время. Мы были ровесниками, хотя тебе исполнилось сорок два года, а мне – двадцать. Наши веселые разговоры, взаимные излияния чувств!.. Мне кажется, это было вчера… А ты почти уже четверть века спишь под вековыми деревьями кладбища в Вилле-Коттре, между твоей матерью, которая служила тебе образцом для всех нарисованных тобою порядочных женщин, и твоим отцом, который дал право на существование всем твоим героям. Я же, кого ты, да и я сам, всегда считал ребенком в сравнении с тобой, сейчас сед как лунь, – каким ты никогда не был… Земля вертится быстро. До скорого свидания».

Пророческая ностальгия. Сыну суждено было вскоре последовать за отцом. 28 ноября ему как будто стало лучше. Осеннее солнце освещало красивые деревья парка. Сознание вернулось к нему, и он улыбнулся дочерям.

– Ступайте завтракать, – сказал он, – оставьте меня одного.

Врач только что вышел из комнаты, когда Колетта позвала его:

– Идите скорей! У папы конвульсии…

Последняя судорога потрясла его тело. Он был мертв.

На следующий день газеты были полны им. Его брат по отцу Анри Бауэр написал прекрасную статью:

«В нем была властная сила – воля… Он не уступал, будучи совсем иным, величайшему гению своей династии. До появления „Дамы с камелиями“ девицы легкого поведения были отверженными, париями… Ни одно произведение не оказало такого влияния на людей, заставляя одних искупать свои грехи, других – прощать… И сто лет спустя бедные молодые люди с сердцем, трепещущим от любви, будут оплакивать Маргариту Готье…»

Оттого, что с первых дней своей жизни он был жертвой, оттого, что его мать много страдала, он выступал в защиту невинных и делал это талантливо. Если позднее он взял на себя роль укротителя, это произошло потому, что он увидел себя в окружении хищных зверей. Он должен был укротить львиц или быть растерзанным ими. Гордость покрыла его сердце – самое уязвимое из сердец – тонким слоем льда. Его последняя любовь – пылкая и мучительная – была для него глубоким потрясением. В конце ноября 1895 года борьба была окончена. Стоял прохладный день поздней осени. В парке Марли теснились друзья, собратья, журналисты, политические деятели, элегантные женщины и толпы простонародья. Поезда, приходившие из Парижа, выплескивали на платформу маленькой станции потоки почитателей и любопытных, которые вереницей устремлялись в «Шанфлур».

Там их вводили в комнату, где на инкрустированной бронзой кровати в стиле ампир, которая словно плыла на двух лебедях, вырезанных из лимонного дерева, покоился Александр Дюма-сын, одетый, как он пожелал, в свой рабочий костюм. Ноги были голые. Как генерал Дюма, он всегда гордился их изяществом. На стене висел большой портрет его отца и маленький рисунок, изображавший Катрину Лабе на смертном одре.

В течение целого столетия семейство Дюма разыгрывало на сцене Франции прекраснейшую из драм – свою жизнь. Последний из трех остался один «перед опущенным занавесом, в молчании ночи». Его молодая вдова и дочери, уже облаченные в траур, думали об умершем и о своем трудном будущем. Эпическая мелодрама завершалась буржуазной комедией, а быть может, и трагедией.