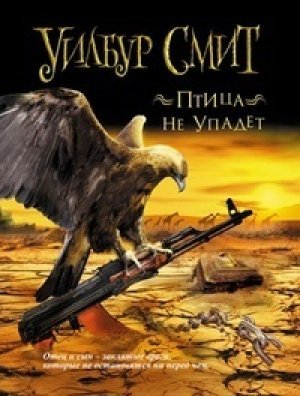

Птица не упадет Смит Уилбур

Выражение лица Бури доставило ей такое острое наслаждение, какого она в жизни не испытывала.

— Три дня назад министерство шахт намеренно разорвало соглашение с вашим профсоюзом, которое позволяло поддерживать статус-кво. Разорвало на тысячи клочков и швырнуло их рабочим в лицо!

Фергюс Макдональд говорил со сдержанной яростью, и его голос проникал в самые дальние уголки зала. Даже скандалисты, которые принесли с собой бутылки в бумажных пакетах и сидели в последних рядах, затихли. Все напряженно слушали. Рослый Гарри Фишер, сидевший рядом с Фергюсом, повернул голову, разглядывая из-под нависших бровей этого человека; морщинистая кожа на его лице обвисла, как бульдожьи брылья. Он снова подивился тому, как менялся Фергюс Макдональд, когда начинал говорить.

Обычно это был невзрачный человек с небольшим животиком, начинающим портить худую фигуру, в дешевом, плохо сидящем костюме с вытертыми локтями, в рубашке с грязным воротничком, с пятнами на галстуке. Редеющие волосы начинались волнистыми клочьями на шее, далеко отступали от лба, а на темени светилась маленькая розовая лысина. Лицо — серое от въевшейся грязи и машинного масла, но когда под красным флагом и эмблемой Единого профсоюза шахтеров Фергюс стоит на помосте и смотрит в набитый людьми зал, он становится выше ростом: удивительнейшее физическое явление. Он кажется моложе, а яростная горячая страстность его слов заставляет забыть о поношенной одежде и оказывает необыкновенное воздействие на слушателей.

— Братья! — Он еще больше возвысил голос. — Когда после рождественского спада шахты снова откроются, две тысячи наших братьев будут уволены, выброшены на улицу, выкинуты, как старые стоптанные ботинки.

Зал загудел — так предостерегающе гудит улей в жаркий летний день, но неподвижность тысяч тел, плотно прижатых друг к другу, была более угрожающей, чем любое движение.

— Братья! — Фергюс медленным гипнотическим движением поднял руки. — Братья. В конце этого месяца и в каждый следующий месяц еще шестьсот человек будут… — он снова помолчал и выкрикнул официальный термин, — сокращены!

Всех словно шатнуло от этого слова, собравшиеся оторопели, как от физического удара. Надолго воцарилась тишина. Наконец кто-то в глубине зала закричал:

— Нет, братья, нет!

Все взревели. Этот звук был подобен прибою в бурный день, когда волны обрушиваются на прибрежные скалы.

Фергюс дал им покричать, а сам засунул большие пальцы за помятый жилет и наблюдал за слушателями, наслаждаясь экзальтацией, эйфорией власти. Он просчитывал силу их реакции, и в тот момент, когда она начала слабеть, поднял обе руки, и почти мгновенно в зале установилась тишина.

— Братья! Знаете ли вы, что заработная плата черных составляет два шиллинга два пенса в день? Только черный может жить на такую зарплату! — Он позволил им усвоить это, но ненадолго замолчал и продолжил, задав разумный вопрос: — Кто займет место двух тысяч наших братьев, которые уже лишились работы? Кто заменит шестьсот человек, которые лишатся работы в конце этого месяца и еще шестьсот в конце следующего? Кто отберет работу у тебя? — Он выбрал одного человека и показал на него пальцем, обвиняя. — Кто вырвет кусок изо рта у твоих детей? — Он театрально ждал ответа, наклонив голову, улыбаясь, а его глаза горели. — Братья! Я скажу вам, кто это будет! Кафир за два шиллинга два пенса. Вот кто!

Зал вскочил; где-то с грохотом рухнула скамья, голоса были полны ярости, все сжимали кулаки.

— Нет, братья, нет!

Все затопали в такт песне и принялись размахивать кулаками.

Фергюс Макдональд сел, и Гарри Фишер молча поздравил его, стиснув медвежьей хваткой плечо, прежде чем встал сам.

— Исполком рекомендует нашему союзу начать всеобщую забастовку. Ставлю вопрос на голосование, братья, — взревел он, но его голос потонул в криках толпы:

— Забастовка! Все за! Бастовать!

Фергюс наклонился вперед и посмотрел вдоль длинного стола.

Темная голова Хелен склонилась к книге записей, но Хелен почувствовала его взгляд и подняла голову. На ее лице было выражение фанатичного экстаза, в глазах — открытое восхищение; его он видел только в подобные моменты.

Как-то Гарри Фишер сказал ему: «Власть для всех женщин — самое сильное эротическое средство. Каким бы слабым ни было тело, каким бы уродом мужчина ни был, власть делает его неотразимым».

В громе тысяч голосов, в топоте ног и кружащем голову реве Фергюс снова вскочил.

— Владельцы шахт, хозяева бросили нам вызов, они с презрением встретили ваших представителей, публично заявили, что мы слишком трусливы, чтобы объединиться и начать общую забастовку! Что ж, братья, мы им покажем!

Толпа снова взревела, и Фергюс только через минуту призвал к тишине.

— Прежде всего мы прогоним скэбов, никаких штрейкбрехеров не будет. — Когда шум стих, он продолжил: — Хитрый Янни Сматс говорит о том, что прекратит забастовку силой, у него есть армия, но и у нас будет своя армия. Думаю, хозяева забыли, что мы воевали на их кровавой войне во Франции и в Восточной Африке, у Таборы и Деллвил-Вуда.

Эти названия отрезвили, все снова слушали.

— В прошлый раз мы воевали за них, но теперь будем воевать за себя. Каждый из вас явится к командиру своего района, мы составим вооруженные отряды, каждый будет знать свое место и помнить, что на кону. Мы побьем их, братья, проклятых хозяев и их ничтожных прислужников. Мы сразимся с ними и победим!

— Они организованы в военизированные отряды, — негромко говорил премьер-министр, кроша поджаристую булочку пальцами, удивительно маленькими, аккуратными и ловкими, как у женщины. — Конечно, мы помним, что Джордж Мейсон хотел создать рабочие отряды. Это было главной причиной, почему я его депортировал.

Остальные гости за ланчем сидели молча. Депортация Мейсона не добавила популярности Янни Сматсу.

— Но сейчас мы имеем дело совсем с другим зверем. Почти все молодые члены союза — ветераны войны. В прошлую субботу пятьсот таких опытных солдат прошли парадным маршем перед зданием Совета профсоюзов в Фордсбурге. — Он повернулся и улыбнулся хозяйке своей озорной, неотразимой улыбкой. — Дорогая Руфь, простите мне мою невоспитанность. Этот разговор отвлекает от приготовленных вами великолепных блюд.

Стол стоял под дубами на лужайке, такой ярко-зеленой, что Руфь всегда думала о ней как об английском газоне. Да и сам массивный внушительный дом — настоящее воплощение георгианской Англии — совершенно не походил на легкомысленный волшебный замок Эмойени; иллюзию старой доброй Англии разрушали только высокие серые каменные утесы на заднем плане. Крутизну склонов Столовой горы смягчали сосны, которые росли на каждом карнизе и цеплялись за участки почвы.

Руфь улыбнулась ему.

— В этом доме, генерал, вы можете делать, что хотите.

— Спасибо, моя дорогая.

Премьер-министр перестал улыбаться, и когда снова обратился к слушателям, веселый блеск светло-голубых глаз сменился блеском стали.

— Они хотят столкновения, джентльмены. Это откровенная проверка нашей силы и решимости.

Руфь перехватила взгляд сидевшего в конце стола Марка, когда он встал, чтобы снова наполнить стаканы холодным сухим вином, светлым и освежающим; проходя вдоль стола и останавливаясь возле каждого гостя: трех членов кабинета министров, графа, приехавшего из Англии, секретаря министерства шахт, — Марк продолжал внимательно слушать.

— Остается надеяться, что вы несколько преувеличиваете, премьер-министр, — вмешался Шон Кортни. — У них только метлы для строевых тренировок и велосипеды, чтобы ехать на бой.

Когда все засмеялись, Марк остановился за стулом Шона, позабыв о бутылке в руке. Он вспомнил подвал под домом профсоюзов в Фордсбурге, ряды современных ружей, блестящее П-14, оставленное для него, и зловещий блеск приземистых пулеметов Виккерса.

А когда он вернулся к настоящему, беседа продолжалась.

Шон Кортни уверял собравшихся, что военные действия со стороны профсоюзов маловероятны и что в самом крайнем случае армия готова вмешаться.

У Марка был свой небольшой кабинет рядом с кабинетом генерала. Бывшая бельевая. Но в ней хватало места для стола и нескольких полок с папками.

Генерал приказал пробить в стене большое окно, чтобы впустить воздух и свет, и теперь, положив на стол скрещенные ноги, Марк задумчиво смотрел туда. За лужайками и дубовой рощей он видел авеню Родса, названную в честь одышливого старого авантюриста, который создал земельно-алмазную империю и стал премьер-министром первого кейптаунского правительства, прежде чем умер от удушья из-за слабых легких и отягощенной совести. Кейптаунский дом Кортни носил название «Сомерсет-Лодж», в честь лорда Чарлза, здешнего губернатора в прошлом столетии, и большие дома по другую сторону авеню Родса: «Ньюланд-Хаус» и «Хиддинг-Хаус», красивые сооружения среди просторных лужаек, — сохраняли колониальную традицию.

Глядя на них через новое окно, Марк сравнивал эти прекрасные дома с домишками шахтеров из «Фордсбург Дип». Он много месяцев не вспоминал о Фергюсе и Хелен, но разговор за ланчем поневоле заставил вспомнить о них, и теперь Марк разрывался между верностью тем и другим.

Он жил в обоих мирах и видел, как они противопоставлены друг другу. Он пытался рассуждать бесстрастно, но мешала одна и та же картина: ряды не знающего жалости оружия в стойках в глубоком темном подвале, и в горле у него снова застревал запах ружейной смазки.

Марк закурил еще одну сигарету, оттягивая принятие решения. Толстая тиковая дверь приглушала голоса в кабинете генерала: высокий чистый тенор премьер-министра, кажущийся почти птичьим на фоне басистого рыка Шона Кортни.

Премьер-министр остался после ухода гостей; он часто так поступал, но сегодня Марк хотел, чтобы он ушел: это позволило бы ему еще немного потянуть с решением.

Ему доверился товарищ, с которым он делил смертельную опасность, а потом пользовался его безграничным гостеприимством; товарищ без тени сомнения доверил ему это страшное знание и не побоялся оставить наедине с женой. Часть этого доверия Марк уже не оправдал; он виновато заерзал, вспоминая краденые дни и ночи с Хелен. Должен ли он полностью предать Фергюса Макдональда?

Перед его глазами снова промелькнули ряды ружей, потом их вытеснило шокирующее изображение лица. Это было лицо мраморного ангела, гладкое, белое и необычайно прекрасное, с голубыми глазами в светло-голубых обводах, с золотистыми кудрями, выбившимися из-под стальной каски на бледный лоб. Марк резко вскочил, изгоняя из сознания лицо немецкого снайпера.

Гася сигарету и направляясь к двери, он видел, что у него дрожат руки. Постучал он слишком громко и требовательно. Ему ответил раздраженный голос:

— Входите.

Он зашел.

— Чего тебе, Марк, ты ведь знаешь, что я не… — Шон Кортни замолчал, и в его голосе сразу зазвучала озабоченность: он увидел лицо Марка. — В чем дело, мой мальчик?

— Я должен кое-что рассказать вам, сэр, — ответил Марк.

Они молча и очень внимательно слушали, когда он рассказывал о своих отношениях с членом коммунистической партии. Потом Марк замолчал, собираясь с силами для окончательного предательства.

— Эти люди были моими друзьями, сэр, они обращались со мной как с другом. Вы должны понять, почему я вам это рассказываю.

— Продолжай, Марк, — кивнул Шон Кортни, а премьер-министр, глубоко утонув в кресле, сидел неподвижно и тихо, стараясь оставаться незаметным и чувствуя, какая борьба происходит в сознании молодого человека.

— Я верю, что то, к чему они стремятся, по большей части хорошо и справедливо: возможности и равная жизнь для всех, но я не могу принять методы, какими они пытаются этого добиться.

— Что ты имеешь в виду, Марк?

— Они планируют войну, классовую войну, сэр.

— У тебя есть доказательства?

Шон Кортни не повышал голоса и тщательно формулировал вопросы.

— Да. — Марк перевел дух, прежде чем продолжить. — Я видел ружья и пулеметы, приготовленные для такого дня.

Премьер-министр пошевелился в кресле и снова застыл, но теперь он наклонился вперед и внимательно слушал.

— Продолжай, — кивнул Шон, и Марк рассказал им подробности, излагая неприкрашенные факты, точно сообщая, что именно видел и где, достоверно оценивая примерное количество и типы вооружения, и закончил так:

— Макдональд сказал, что это лишь один арсенал, есть и другие, много других по всему Витватерсранду.

Все долго молчали, потом премьер-министр встал и подошел к телефону на столе Шона. Он покрутил ручку, и этот звук показался очень громким и неуместным в тихой комнате.

— Говорит премьер-министр генерал Сматс. Мне нужна защищенная линия связи с комиссаром Тратером, начальником южно-африканской полиции в Йоханнесбурге, — сказал он и стал слушать, с мрачным лицом, сердито блестя глазами. — Дайте начальника телефонной станции, — рявкнул он и повернулся к Шону, все еще держа в руках трубку. — Связь не работает, наводнение в Карро, когда восстановят, неизвестно. — Он снова обратился к телефону и, прежде чем повесить трубку, несколько минут тихо говорил с начальником станции. — Они как можно быстрей восстановят связь. — Сматс вернулся на свое место у окна и заговорил через весь кабинет: — Вы правильно поступили, молодой человек.

— Надеюсь, — ответил Марк; в его глазах было сомнение, голос звучал жалобно.

— Я горжусь тобой, Марк, — подхватил Шон Кортни. — Ты снова исполнил свой долг.

— Позвольте уйти, джентльмены? — спросил Марк и, не дожидаясь ответа, ушел в свой кабинет.

Двое мужчин долго смотрели на закрытую тиковую дверь. Первым заговорил премьер-министр.

— Интересный молодой человек, — рассуждал он вслух. — Сочувствие и сознание долга. Такие качества могут высоко вознести его; возможно, когда-нибудь мы будем благодарны ему за эти свойства его характера.

Шон кивнул.

— Я почувствовал это с первой нашей встречи, поэтому и выбрал его.

— В будущем нам понадобится и он, и такие как он, старина Шон, — сказал Сматс и заговорил о делах. — Тратер немедленно распорядится об обыске. Надеюсь, с божьей помощью мы раздавим голову змее раньше, чем она ужалит. Мы знаем об этом Макдональде и, конечно, уже много лет следим за Фишером.

Марк часами бродил, сбегая из своего крошечного кабинета. Его гнали совесть и страх, он проходил под дубами, по узким дорожкам, пересекал мост через ручей Лайсбик, мучая себя мыслями о предательстве. Изменников в Претории вешают, неожиданно подумал он и представил себе Фергюса Макдональда в помещении, похожем на амбар, на крышке люка, связанного палачом по рукам и ногам. Он содрогнулся и остановился, сунув руки глубоко в карманы и сгорбив плечи. А когда пришел в себя, обнаружил, что стоит возле почты.

Позже он понял, что, вероятно, с самого начала шел сюда, но теперь это показалось ему знамением. Не колеблясь, он зашел на почту и взял со стола бланк телеграммы. Ручка писала плохо, чернила были водянистые, и на пальцах Марка осталось пятно.

МАКДОНАЛЬДУ 55 ЛАВЕРС УОК ФОРДСБУРГ.

СТАЛО ИЗВЕСТНО О ТОМ, ЧТО У ВАС В ПОДВАЛЕ. ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ЭТОГО.

Он не подписался.

Почтовый работник заверил его, что если он заплатит дополнительно шесть пенсов, телеграмму доставят срочно, как только восстановят северную линию.

Марк вышел на улицу, чувствуя слабость от кризиса совести, не уверенный, поступал ли он правильно в том и в другом случае; он подумал, что глупо даже надеяться, что Макдональд сбросит свой смертоносный груз в какую-нибудь неиспользуемую шахту до того, как по земле пойдет гулять смерть и революция.

Почти стемнело, когда Фергюс Макдональд поставил велосипед в сарай и остановился в маленьком дворе, чтобы снять зажимы с брюк, прежде чем подойти к кухонной двери. Запах вареной капусты и теплое влажное облако пара заставили его остановиться и заморгать.

Хелен сидела за кухонным столом и даже головы не подняла, когда он вошел. С ее губ свисала сигарета с длинным столбиком пепла.

На ней был тот же грязный халат, что и за завтраком, и было ясно, что с тех пор она не мылась и не переодевалась. Волосы у нее отросли и теперь жирными, сальными черными змеями спадали на щеки. За последние месяцы она поправилась, подбородок отяжелел от жира, а волоски на верхней губе стали темней и гуще; груди тяжело болтались под халатом.

— Здравствуй, милая.

Фергюс снял пиджак и сел за стол напротив жены. Она перевернула страницу брошюры, которую читала, и помахала рукой, разгоняя дым перед глазами.

Фергюс распечатал бутылку портера, зашипела пена.

— Что-нибудь произошло?

— Тебе кое-что пришло. — Она кивком указала на ящик кухонного буфета, и пепел с сигареты упал на ее халат.

Держа в руках бутылку, Фергюс открыл ящик и достал конверт.

— Одна из твоих куколок.

Хелен рассмеялась своей шутке, а Фергюс нахмурился и вскрыл конверт.

Он долго смотрел на телеграмму, потом выругался.

— Боже!

И с грохотом поставил бутылку на стол.

Несмотря на поздний час, на всех углах виднелись группы людей. У них был безутешный вид тех, кто не знает, чем заполнить день. Даже ежедневные военные учения и вечерние митинги начали надоедать. Фергюс Макдональд яростно крутил педали на погружающихся во мрак улицах, и его тревога и страх перерастали в возбуждение.

Сейчас самый подходящий момент, они готовы как никогда; если в самом скором времени ни одна из сторон не предпримет решительных действий, долгие скучные дни бездеятельности подорвут решимость бастующих. В том, что несколько минут назад казалось ему катастрофой, он видел теперь посланную небом возможность. «Пусть приходят, мы будем готовы к встрече», — думал он, проезжая мимо четверых бездельников перед баром отеля «Гранд-Фордсбург».

— Передайте сообщение всем районным командирам, пусть немедленно соберутся в Доме профсоюзов. Дело очень срочное. Братья, поторопитесь!

Они быстро разбежались, а он продолжил путь из впадины наверх, по дороге распространяя предупреждение.

В Доме профсоюзов еще оставалось с десяток членов. Они ели сэндвичи и пили чай из термосов; кое-кто готовил забастовочные купоны для семей шахтеров, но как только ворвался Фергюс, спокойная атмосфера изменилась.

— Товарищи, начинается. Сюда идут фараоны.

Это была классическая полицейская тактика. Блюстители закона появились с первыми лучами рассвета. Авангард спустился во впадину между Фордсбургом и железнодорожным разъездом, где дорога на Йоханнесбург проходит между неряшливыми коттеджами и участками земли, заросшими сорняками и покрытыми грудами мусора.

Во впадине стоял густой туман, и девять полицейских на лошадях шли сквозь него, будто вброд пересекали медленную реку.

Они приглушили звон уздечек и топот копыт и поэтому шли сквозь клубящийся туман в призрачной тишине. Света было еще недостаточно, чтобы увидеть надпись «Полиция Южно-Африканской республики» — у рабочих это считалось ругательством — на значках и дубинках, и только по темным силуэтам касок можно было опознать полицейских.

В пятидесяти ярдах за авангардом ползли две полицейские машины на высоких колесах, с зарешеченными окошками, а рядом с каждой машиной шли по десять констеблей. Они несли ружья и широко шагали, стараясь не отставать.

Когда они спустились во впадину, туман поглотил их по грудь, так что над белой мягкой поверхностью видны были только головы и плечи. Они походили на необычных морских животных, туман заглушал их топот.

Разведчики Фергюса Макдональда увидели облаву еще до того, как та пересекла железную дорогу, и три мили шли за полицейскими, оставаясь невидимыми; каждые несколько минут в коттедж, где Фергюс разместил свой штаб, прибегали с сообщениями.

— Хорошо! — воскликнул Фергюс, когда очередная темная фигура перелезла из переулка через ограду и торопливо сделала свой доклад через открытое окно. — Они идут по главной дороге. Снимите остальные пикеты и пришлите их сюда.

Человек хмыкнул в знак того, что понял, и исчез.

Фергюс расставил пикеты на всех возможных подступах к городу. Полиция могла подойти с нескольких направлений, но его приготовления оказались как будто напрасными.

Уверенные во внезапности своего появления, полицейские не позаботились о фланговых или отвлекающих маневрах.

Двадцать девять полицейских и четыре водителя. Большая сила. Ее было бы более чем достаточно, если бы не предупреждение неведомого союзника.

Фергюс торопливо прошел в гостиную. Жившую в этом коттедже семью удалили еще до полуночи, да и все дома вдоль дороги освободили. Отцы несли на плечах пищащих детей, женщины с бледными испуганными лицами, уходя из домов, прижимали к себе скудные пожитки.

Теперь коттеджи казались заброшенными, слышался только траурный вой собаки откуда-то из впадины. Но в каждом коттедже, у каждого выходящего на улицу окна молча ждали люди.

Фергюс шепотом заговорил с одним из них и показал в туманную впадину, потом передернул затвор стоявшей у стены винтовки Ли-Энфилда.

Послышался легкий металлический щелчок, и это вызвало воспоминания, от которых волоски на шее Фергюса встали дыбом.

Так знакомо: тишина, туман и ночь, полная угрозы близкого насилия.

— Только по моей команде, — негромко предупредил Фергюс. — Спокойно, парни. Пусть окажутся прямо напротив дверей, тогда и дадим им по башке.

Теперь в полумиле он видел передового всадника: тот быстро приближался в разгорающемся свете; свет этот еще не очень позволял стрелять, но небо за темными возвышениями терриконов уже стало светло-розовым; через несколько минут покажется солнце.

Фергюс оглянулся на дорогу. Туман им на руку. На это он не рассчитывал, но часто, когда удачи не ждешь, она сама стучится к тебе в дверь. Туман сохранится, пока лучи солнца не согреют и не разгонят его; до тех пор по крайней мере полчаса.

— Вы все знаете, что делать, — громче сказал Фергюс, и все посмотрели на него, лишь на мгновение отвлекшись от оружия и приближающегося врага.

Хорошие люди, ветераны, «понюхавшие пороха», как выразились бы жизнерадостные генералы во Франции. Фергюс подумал: какая ирония в том, что люди, обученные хозяевами воевать, готовятся смести систему, которую им приказывали защищать эти хозяева. «Мы все разрушим и построим заново, — подумал он, чувствуя, как от возбуждения покалывает тело. — Мы уничтожим буржуев их собственным оружием, задушим их собственной грязной петлей…» Он остановился, опустил на лицо темную маску и поднял воротник пальто.

— Удачи всем нам, братья, — негромко сказал он и выскользнул через парадную дверь.

— У старого гаденыша есть яйца! — сказал один солдат у окна.

— Ты прав, он ничего не боится, — согласился другой.

Они смотрели, как Фергюс под прикрытием изгороди добежал до придорожной канавы и спрыгнул в нее.

Здесь на дне залегло с десяток человек, и когда Фергюс устроился рядом с ними, ему протянули кирку.

— Проволоку натянули туго? — спросил Фергюс, и его сосед хмыкнул.

— Туго, как мартышкина задница. — Человек оскалился по-волчьи, его зубы блеснули в первом свете утра. — Я лично проверил колышки, остановит даже слона.

— Хорошо, братья, — сказал Фергюс. — Действовать по моему слову.

И он приподнялся, чтобы видеть поверх низкой пелены тумана.

Теперь Фергюс видел блеск медных значков, покачивающихся на касках поднимающихся из впадины полицейских, и темные, похожие на палки стволы карабинов над правым плечом у каждого солдата.

Фергюс сам отмерил дальность стрельбы и обозначил ее тряпками, привязанными к телефонным столбам.

Когда полицейские поравнялись с отметкой сто пятьдесят ярдов, он вылез из канавы и остановился посреди дороги. Поднял над головой кирку и крикнул:

— Стойте! Ни с места!

Его люди вышли из тумана за ним и заняли позицию, как хорошо обученная команда: темные зловещие фигуры с закрытыми лицами стояли плечом к плечу, перегородив дорогу от края до края, держа в руках кирки.

Офицер в центре эскадрона поднял руку, всадники остановились и стояли стеной, а офицер поднялся в стременах.

— Кто вы такие?

— Совет забастовщиков, — крикнул в ответ Фергюс, — и мы не потерпим у нас ни черных, ни штрейкбрехеров.

— У меня приказ комиссара полиции, отданный согласно решению Верховного суда, — сказал офицер, плотно сложенный мужчина, с прямой осанкой конника, с черными нафабренными усами, острые концы которых торчали в стороны.

— Вы штрейкбрехеры! — крикнул в ответ Фергюс. — И не вступите на нашу территорию.

— Посторонитесь! — предостерег офицер.

Теперь света было достаточно, чтобы Фергюс увидел у него знаки различия капитана; лицо офицера покраснело от солнца и пива, из-под края каски видны брови, густые и темные.

— Вы препятствуете действиям полиции. Если не посторонитесь, мы двинемся на вас.

— Нападайте и будьте прокляты, марионетки империализма, цепные псы капитализма!

— Отряд, строй по одному.

Первый ряд всадников расступился, и бреши заполнили всадники из второго ряда. Получилась сплошная линия.

Полицейские колено к колену сидели на нервничающих лошадях.

— Штрейкбрехеры! — кричал Фергюс. — Ваши руки сегодня обагрит кровь невинных рабочих!

— Дубинки! — строго приказал офицер, и все полицейские достали из футляров у колена длинные дубовые дубинки и держали их в правой руке, как кавалерийские сабли.

— История не забудет этого зверства, — кричал Фергюс, — крови невинного агнца!

— Шагом! Марш! — Цепь темных всадников двинулась сквозь туман, который клубился у их сапог. — Галопом — в атаку! — почти пропел капитан, всадники наклонились вперед в седлах; в громе копыт они ринулись на кордон шахтеров.

Капитан скакал в центре, впереди всех, и первым наткнулся на проволоку.

Люди Фергюса вогнали в землю стальные ручные буры, забили их девятифунтовыми молотами, так что из земли торчали только два фута, и привязали к ним поперек дороги туго натянутую проволоку.

Проволока перерезала передние ноги лошади передового всадника. С треском лопнули кости, поразительно громко в рассветной тишине, и лошадь на полном скаку упала, ударившись плечом.

Мгновение спустя на проволоку наткнулась вся волна всадников. Стальная нить срезала их, как серпом, лишь трое сумели вовремя отвернуть. Крики полицейских и ржание раненых лошадей смешивались с возбужденными воплями людей Фергюса: шахтеры устремились вперед, размахивая кирками. Одна из лошадей без всадника не упала, но не могла двигаться: сломанная передняя нога болталась, крики людей заглушали полное боли ржание.

Фергюс достал из-за пояса брюк револьвер, пробежал между пронзительно ржущими от боли лошадьми и поднял капитана, поставив его на колени.

Капитан ударился о землю плечом и щекой. Плечо было разбито и торчало под нелепым углом, рука свисала криво и безжизненно.

Камень и гравий сорвали плоть с лица, так что обнажилась челюстная кость.

— Вставай, гад! — крикнул Фергюс, тыча пистолетом в лицо капитану, прямо в рану. — Поднимайся на свои чертовы ноги. Мы тебя проучим!

Три всадника, успевшие увернуться от проволоки, развернулись и попытались поднять упавших товарищей, окликая их по именам:

— Хватайся за стремя, Хейнтжи!

— Вставай, Пол! Давай!

Крики, вопли людей и животных, переполох в тумане, и поверх голос Фергюса:

— Остановите их, не дайте ублюдкам уйти!

Его люди, размахивая кирками, устремились вперед, они ныряли под полицейские дубинки и рубили всадников, но им не хватило проворства.

Всадники — у них на стременах повисли рабочие — повернули, оставив только тяжело раненного офицера, еще одно неподвижное тело у проволоки и искалеченных лошадей, а тем временем полицейский эскорт двумя колоннами продвигался вперед.

Фергюс видел это, он сгорал от нетерпения, стараясь поднять капитана на ноги, но его пленник вряд ли мог даже сидеть без посторонней помощи.

Двадцать констеблей остановились в пятидесяти ярдах, первый ряд опустился на колено, второй стоял за первым с ружьями наготове. Отчетливо прозвучал приказ.

— Один залп. Предупредительный огонь.

Прогремел залп. Пули, сознательно направленные выше, засвистели над головами шахтеров. Рабочие начали прыгать в канаву.

Фергюс еще несколько мгновений колебался, потом поднял пистолет и трижды подряд выстрелил. Это был условный сигнал, и сразу из домов по сторонам дороги открыли огонь, в утреннем свете замелькали гневные алые вспышки: стреляли из спрятанных там ружей. Огонь обрушился на дорогу.

После секундного замешательства Фергюс опустил пистолет. Это был «уэбли» 45.5, полицейское оружие. Капитан увидел выражение глаз Фергюса — безжалостный взгляд снижающегося орла, — и разбитыми губами пробормотал мольбу, пытаясь руками загородить лицо.

Пистолетный выстрел затерялся в ружейном огне из домов и ответном огне полицейских, которые опомнились от неожиданности встречного огня.

Тяжелая свинцовая пуля вошла в раскрытый рот капитана, выбила два передних зуба из верхней челюсти, проникла в горло и вышла из затылка в алом фонтане крови и осколков кости; офицер упал на грязную дорогу, а Фергюс повернулся и побежал под укрытие ограды.

Нападение полиции отразили только в Фордсбурге, в других местах никакого предупреждения не получили и даже не расставили часовых из элементарной осторожности.

В помещении совета профсоюзов в Йоханнесбурге собрались почти все руководители забастовки. Здесь были представители котельной фабрики, союза строителей и объединенного профсоюза, союза типографских рабочих и с полдесятка других вместе с самыми решительными и энергичными забастовщиками. Здесь были Гарри Фишер, Эндрюс, Бен Кадди и многие другие.

Полиция ворвалась в здание, когда они глубоко погрузились в споры о классовой борьбе; первым предупреждением стали тяжелые шаги на лестнице.

Гарри Фишер сидел во главе стола совещаний, он обмяк в кресле, волосы падали ему на лоб, большие пальцы рук он сунул в проймы жилета и закатал рукава на толстых волосатых руках.

Он единственный не растерялся, перегнулся через стол, схватил резиновую печать забастовочного комитета и сунул в карман.

Когда ружейная пуля разнесла замок в дверях зала заседаний, Гарри Фишер вскочил и плечом ударил по оконной створке. Окно распахнулось, и с удивительным для такого тяжелого человека проворством Гарри пролез в него.

Фасад дома профсоюзов был украшен чугунными решетками, что давало Гарри опору. Точно самец гориллы, он вскарабкался на карниз третьего этажа и прошел по нему до угла.

Внизу он слышал треск переворачиваемой мебели, речь производящих аресты офицеров и гневные крики рабочих вожаков.

Прижимаясь спиной к стене и расставив руки, чтобы не упасть, Гарри Фишер выглянул за угол, на Главную улицу. Она была запружена полицейскими в мундирах, подходили все новые отряды. Офицер послал людей в боковой переулок, куда выходило здание, и Гарри отпрянул и осмотрелся в поисках спасения.

Бессмысленно было входить в здание через другое окно: по всему дому уже грохотали сапоги и разносились приказы.

В пятнадцати футах под ним крыши винного магазина и универмага, но между ними десять футов, а крыши из оцинкованной жести.

Если он прыгнет, то грохот его приземления заставит сбежаться полицейских, но и оставаться здесь нельзя. Через пятнадцать минут здание будет окружено.

Он добрался до ближайшей водосточной трубы и начал подъем. Под самой нависающей крышей пришлось остановиться и отдохнуть. Потом Гарри оттолкнулся ногами и повис на руках. Пятидесятифутовая пропасть под ним засасывала, карниз под его тяжестью трещал и провисал, но Гарри, пыхтя и напрягаясь, подтянулся на руках и сумел наконец поставить на крышу локоть, а потом перевалиться всем телом через край.

Все еще тяжело дыша от усилий, он пополз по крутой крыше и выглянул на Главную улицу как раз в тот момент, когда полицейские начали выводить руководителей стачки.

Пятьдесят констеблей в касках, с ружьями в руках образовали на площади квадрат, и в него вталкивали забастовщиков — с непокрытыми головами, без пиджаков, с закатанными рукавами.

На тротуаре уже собралась толпа, она росла с каждой минутой, новость передавали из окна в окно.

Гарри Фишер насчитал двадцать человек, прежде чем настроение толпы начало меняться.

— Так-то лучше, товарищи, — хмыкнул он, жалея, что не может оказаться внизу, среди них, чтобы возглавить их действия. Толпа сердито напирала, арестованных окликали, выкрикивали оскорбления полицейским и офицеру, который в рупор приказывал разойтись.

Конная полиция принялась оттеснять толпу от арестованных, и, когда вывели последнего, полицейский конвой сомкнулся вокруг кучки удрученных забастовщиков. Одинокий голос запел «Красный флаг», но мало кто подхватил песню. Конвой двинулся к крепости, уводя с собой не только руководителей забастовки, но и всех представителей умеренных фракций, тех, кто выступал против насилия, против преступной деятельности и кровавой революции.

С растущим торжеством Гарри Фишер смотрел им вслед. Первый же удар дал ему мучеников революции и смел всех противников его крайних взглядов. К тому же у него в кармане печать забастовочного комитета. Он невесело улыбнулся и удобнее устроился на скате крыши — ждать, пока стемнеет.

Марк Андерс отнес тяжелый, крокодиловой кожи портфель генерала к «роллсу», положил на сиденье рядом с шофером и распорядился:

— Вначале в Гроот-Шуур, потом в Городской клуб на ланч.

Он отступил в сторону: генерал вышел из дома и остановился на верхней ступеньке, чтобы поцеловать жену — так, будто отправлялся в далекий крестовый поход. Он стиснул ее в медвежьем объятии, а когда отпустил, что-то прошептал ей на ухо, отчего она шлепнула его по плечу.