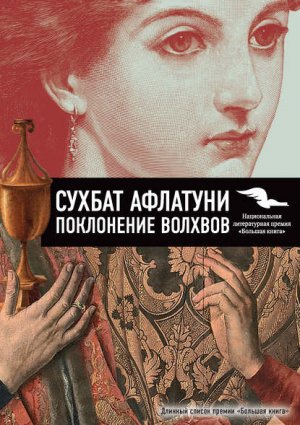

Поклонение волхвов Афлатуни Сухбат

Случайно задела стол.

Стол качнулся, несколько бумаг прошелестело на пол.

Наклонилась, чтобы поднять.

– О боже…

Приблизила к свече, перечитала еще раз: «…предписываем названную девицу Никольскую задержать до дальнейших распоряжений». Никольской была она, после побега. Ее должны арестовать. Выследили!

«Только не разреветься. Только не разреветься, а то потечет грим!»

Зашевелилась дверная ручка.

– Да-да! – Варенька бросила бумагу на стол, метнулась к зеркалу, в кресло, сделала вид, что доводит грим.

Впилась в зеркало – кто?

На пороге стоял Саторнил Самсонович, играя тонкою бисквитною улыбкой:

– Любезная Варвара Петровна… Не помешал-с?

Варенька кивнула, продолжая что-то доштриховывать:

– Нет, что вы, Саторнил…

– Самсонович! Самсонович… Однако можно и без отчеств. К чему отчества? Мы, так сказать, пред лицом искусства – равны…

– Саторнил Самсонович, я бы хотела… Мне перед спектаклем…

– Да-да, душенька, понимаю-с! Отвлек от аксессуаров. Позвольте только одну… один разговорчик, в котором вы лично имеете интересик, раз уж выдалась минутка…

Вернулся к двери, быстро запер ее на ключ.

– Для чего же закрывать дверь?

– Так уши, ушки везде, любезная Варвара Петровна! – Вынув ключ, снова направился на Вареньку, уже увереннее. – Комиссии, одна, вторая, проверки. Все выискивают; а что выискивать? Я человек простой, тайн не прячу, вырос без отца да и почти без матери, до всего своим умом, и чины, и вот – интерьер, как видите, а что комиссии? Приедут, посмотрят, напылят… Вот и все комиссии! А мне одна радость – порядок и такая гармония чтобы везде, и сердце иметь для целебного разговора, которое бы понимало и отзывалось на твои тайные лиры…

– Изъяснитесь яснее, Саторнил Самсонович! – перебила Варенька, которой эти «тайные лиры» совсем не нравились.

– Слушаюсь, богиня! – Пукирев свел ладони. – Я, собственно, о братце вашем… Я ведь сразу, как на вас глянул, понял, кто вам Николай Петрович. Похожи-с очень!

– Да, мы похожи… Но что с ним?

– Цел и невредим, уверяю вас! Благоденствует… – Пукирев осекся, почувствовав, что насчет благоденствия перебрал. – Варвара Петровна! Если вы только пожелаете, будет он перед вами стоять… как огурчик!

– Да, я этого желаю. Что же дальше?

Его дыхание еще сильней защекотало ее щеку – она даже провела по ней рукой, пытаясь снять…

– Богиня! Дальше… Он же от меня зависит… от меня все тут зависит. А от вас зависит… Хотите, на коленях стоять буду?

Она видела – в проклятом зеркале – как его рука тянется к ней, касается плеча. («Господи, что же это такое?.. Еще и это дурацкое платье!»)

Встала:

– Как вы могли мне это предложить? Я замужняя женщина, и мой муж, кстати, вам известен. И потом – сейчас спектакль, скоро мой выход.

Направилась к двери. Оглянулась: два Пукирева (один – зеркальный) глядели на нее.

– Сейчас вы изволите отпереть дверь, а когда кончится спектакль и я повидаюсь с моим братом, мы… я буду готова вас выслушать.

«Плохо… И как искусственно! А в последней фразе еще и голос дрогнул!»

Пукирев послушно достал ключ и двинулся к двери – к Вареньке. Подошел – с выставленным ключом, открывать не торопился. Снова обдал дыханием:

– Богиня…

«Господи, опять эти руки…»

– Я сейчас буду кричать на помощь!

– Кричите, божественная… Я ведь одно предписание имею, так что… А, я смотрю, вы уже догадались, побледнели, драгоценная! Оно же тут, на столе… Ну, конечно. Прочитали! Что ж, тем лучше.

– Я не понимаю, о чем вы говорите.

«Господи, ну где же Игнат, где все?»

– Понимаете, прекрасно понимаете! – Его руки были снова на ней, на шее, на плечах, везде… – Вы и ваш братец, вы оба, оба у меня! – Стиснул ее до хруста, полез – колючим мокрым ртом. – Богиня… Ну Господи, зачем я говорил вам эти вещи, я же не то, совсем не то, я другое имел сказать, я о родстве душ, о понятии друг друга… Не было же понятия меня никем, родители меня бросили, народ – варвары, степь дикая… Ну не хмурьте губки! Уже я и руки на себя наложить думал, а тут вы – звездочка, как вчера на меня глянули, так как будто целиком и поняли, со всеми струнами! Ну не воротитесь, ну губки, ну… вот…

Она изогнулась и схватила ключ, но Пукирев еще крепко его держал и потянул к себе Вареньку…

Резкий удар свалил градоначальника.

Задрав глаза, Пукирев увидел стоящего над собой Маринелли.

– Вы?!

Алексис молчал.

Игнат несся по коридору, останавливаясь, дергая за ручки.

Возле одной застыл – в щели мелькнул свет, голоса: «Как вы посмели, она моя жена!» – «А я вас спрашиваю, как вы оказались здесь, в моем кабинете? Вы, стало быть, забрались сюда и шпионили!» – «Какая вам разница! Как вы смели прикасаться к моей жене?» – «Где же она ваша жена! Жены по домам сидят, а не с театрами, стало быть, она не ваша! Я уже не говорю… я уже молчу о том, что вы написали на днях моей жене!» – «Вашей жене?..» – «Да замолчите вы… Воды…»

– Варвара Петровна! – Игнат заколотил в дверь. – Варвара Петровна!

Комната замолкла; в замочной скважине щелкнуло. Из двери, едва не сбив Игната, вылетел Пукирев.

– Вы за это ответите, Маринелли! – И загрохотал сапогами прочь.

Игнат вбежал, на полу белела Варенька. Путь преградил какой-то мужчина, глаза навыкате.

– Вы – кто?!

Игнат замер, сглотнул:

– Игнат!

– Какой еще Игнат? Отвечайте!

– Там… там Варвару Петровну уже ждут все. Уже начинать надо. Публика ждет-с! – Игнат пытался прорваться к Вареньке.

– Подождет! Поди, скажи там, что она больна и не будет им играть! Что встал, болван?! Пошел вон отсюда!

– Игната… – Варенька пыталась подняться. – Не обращай на него внимания, это мой муж. Я буду играть. Дай руку!

Игнат бросился к ней. Помог встать, она полуобняла его – слабая, как сон.

– А… – Маринелли наблюдал, скверно улыбаясь. – Еще один! Ты и с ним… успела? И с ним тоже?!

– Идем, Игната… Идем, друг мой. Не кричите, Алексис! Вы все время были здесь, в комнате? За портьерой? Видели, как я переодеваюсь, как вошел этот мерзавец? Вы все это видели и даже не пошевелились, чтобы прийти на помощь! И после этого всего вы… Идем, Игната, уже поздно. Идем, спаситель мой!

В коридоре тотчас же отлепилась от Игната – пошла сама, пошатываясь. Попытался ее поддержать – мягко отвергла:

– Довольно…

– Я хотел увидеть твое падение! – кричал вслед Маринелли. – Твое полное падение… Ты всегда растаптывала меня, презирала меня, но на мою улицу тоже пришел праздник! Ты сломала мою жизнь!

В глазах колотилась кровь, комната плыла. Вспомнил солдатское мясо под розгами. Почему он не вышел из-за портьеры раньше? Он не мог. Не хватило чего-то, всегда чего-то не хватало. Силы, власти… Почему он не вышел раньше?

Еще раз нащупал револьвер в кармане.

Железо пьяняще холодило пальцы.

В проем двери заглянуло овечье лицо в чепце.

– Кто здесь есть?

Увидев Маринелли, градоначальница озарилась:

– Алексис?! Что вы тут делаете? Ожидали меня? Признайтесь, вы что-то задумали!

В последнем письме она звала его в Андалусию.

Сцена являла собою Лондон; этот Лондон состоял из одной башни, изображенной без особого уважения к законам перспективы. Заиграла музыка, выбежал Ричард Глостер – встал так, чтобы был лучше виден его горб – горб и вправду был хорош.

- Нас ныне разбудило солнце Йорка

- От зимней спячки на пиры Весны!

Затем Ричард сообщал о своих мрачных замыслах, временами справляясь взглядом у суфлерской будки, будка звучно подсказывала:

- Напраслиною я о вещих снах,

- О мнимых предсказаниях и ложью

- Меж Королем и Кларенсом посеял

- Смертельную вражду!

Публика млела, Казадупов жмурился и пил амброзию. Ричард договорил монолог; гуськом потянулись придворные, вышел арестованный Кларенс, икавший между репликами; наконец заиграла чувствительная музыка, явился гроб, а следом и Анна Грей.

Варенька вышла, оправила неловкое платье.

Зал расплылся – словно вдруг между нею и залом поместили стекло. Публика – дышит в него с той стороны, стекло запотело, зрительские глаза – сквозь пар. Для чего она теперь вышла? Оплакивать. Оплакивать – ремесло женщины; мужчины не умеют пристойно плакать, не учат их этому с детства. Вспомнила дебют, в «Синичкине». Выпустили на сцену чудом, роль овладела ею, как огонь хворостом, она не помнила, что говорила, что пела, расплавленное стекло качалось между нею и залом. Потом ее пришибло аплодисментами, чуть не сбило с ног; это было лето, она мерзла, в груди еще гуляло молоко.

Ионушка, Ионушка, где ты?

- Браво! Истинно прекрасно!

- Вы актриса – бриллиант

- Признаем единогласно

- Превосходный ваш талант.

Этот гадкий куплетик прыгал потом блохою в голове всю ночь. Она была счастлива. Погоня исчезла, небо послало ей Игната – верного Личарду; после кислого монастырского житья она наслаждалась музыкой и дыханьем зрительного зала. От бокала вина застучало в висках; Варенька свернулась калачиком на засаленной канапешке и почувствовала себя дурным ребенком, объевшимся марципана. «Не подходи. Я – вакханка». Игнат понимающе вздохнул. Потом опьянение сошло, надавила тоска, сквозь сон показалось, что заплакал Ионушка…

Николенька сбежал с пригорка и замер, прислушиваясь. Погони вроде не было; до Гарема недалеко; Николенька понесся туда. Город уже скатывался в сон, прятался, улицы пусты, только две-три собаки обстреляли его лаем.

Лишь у поворота на Оренбургскую Николенька замер и слился со стеной – мимо пронеслось три всадника киргизского вида, за ними бежали несколько солдат.

– Стой! Крикни по-ихнему, не понимают ведь… Тухта, тухта!

Защелкали выстрелы, лошадь под одним упала, всадник слетел, остальные скакали в сторону дома градоначальника, желтевшего окнами вдали.

Николенька слышал, как догонявшие кричали друг на друга, выясняя, кто пропустил, как такое случилось и нужно ли поднимать гарнизон. У самого дома тоже заслышались выстрелы; Николенька бросился туда, едва не споткнувшись о лежавшего в луже киргизца: киргизец улыбался – он был уже мертв…

Дело шло к развязке. Лорд Дерби тряс перед Ричардом отрубленной головой лорда Гастингса; дамы в зале прятались в веера. Ричард злился, путал слова, пару раз рассеянно назвал лорда Бэкингема «Степашей»; выхватил отрубленную голову и запустил ею в суфлерскую будку – откуда, к восторгу публики, она через секунду вылетела обратно.

Шум снаружи, крики.

Публика поднялась, Ричард застыл с отрубленною головой. Дверь распахнулась, толпа внеслась в зал – два азиата; один отбивался, крича, и при этом проталкивал вперед второго, с обмотанным лицом. «Это от бека Темира, говорят, от бека Темира срочно!»

Толпа отхлынула – один из тех двоих, темный, усмехнулся, подошел ко второму, разрубил веревку за спиной – руки его до того были связаны; сдернул платок с лица.

Это был остаток человеческого лица – с обрубленным носом, с отсеченными губами.

– Теперь покажи им свое второе лицо, которое тебе сделал бек Темир! – неожиданно по-русски произнес первый.

Безносый поднял левую руку и с трудом раскрыл ладонь.

На эту ладонь были пришиты отрезанный нос и губы, так что казалось – на ней и вправду выросло лицо. Еще показалось, что с ладони глянули на окаменевшую публику два глаза (хотя глаз на ладони не было…).

Новоюртинск, 23 марта 1851 года

Темир шел на Новоюртинск – неизвестно откуда, из пустоты. Следовало слать за подкреплением в Оренбург, но Пукирев заперся и всю ночь повышал свою боеготовность каким-то бальзамом – и выполз под утро уже совершенно набальзамированным. Освежившись благодатным рассолом, добрался до своего кабинета, где его ожидала еще одна кара: в позе самоубийцы валялся Алексей Маринелли. Несчастный был жив – стрелял в сердце, попал отчего-то в ногу, потерял сознание и загадил ковер кровью. В гошпитале его оглядел Казадупов. «Кость цела, до свадьбы – заживет», – сообщил он супруге градоначальника, которая из видов милосердия сопровождала Маринелли. Маринелли повторял в бреду имя Вареньки, чем огорчал градоначальницу, желавшую, видимо, чтобы он бредил чем-нибудь более для нее приятным.

О Николеньке забыли. Доложили, что бежал с гауптвахты, но Пукирев, болтая каплею рассола на губе, только махнул рукой. Николенька успел повидаться в поднявшейся суматохе с Варенькой. Свидание было быстрым, нечленораздельным – просто обрушились друг в друга; разлепились – мокрыми насквозь; оба начинали говорить одновременно и разом переставали. «Как ты возмужал, братец», – всхлипывала Варенька. Они стояли за занавесом; над ними чернела лондонская башня – зал уже опустел, «Ричарда» не доиграли, Добро так и не успело восторжествовать.

Вареньку уже несколько раз звали, приходил Игнат (познакомились), выглянул сам Алексей Яковлевич (тоже познакомились). «Хорошо, иду!» Обещала вернуться. Он остался ждать; ждать становилось опасно – могли схватить: бежал из-под ареста все-таки; выпорхнула Варенька: «Завтра… завтра…» – «Да когда же?» – «Утром… как-нибудь!» (То, что предписано ее арестовать, не сказала: в слова не легло.) Николенька выбежал коридорами на улицу; в небе горела луна, сердце билось в горле. Бросился в гошпиталь, к Павлушке, – не допустили: «Тяжел, тяжел он! – шептал Казадупов, прикрывая свечу от сквозняка. – Завтра!» Внезапно подобрел: «Да куда в ночь идете, в такое время?.. Оставайтесь уж тут!» Явилась баба, внесла зеленоватую картошку. «Эх, молодость», – говорил Казадупов, глядя на жующего Николеньку. Николенька дожевал, запил водой и отвалился на лежанку.

Утром – Варенька!

В дорожном наряде, склонилась, слеза на реснице горит.

– Все утро тебя проискала, братец. Уезжаем мы.

– Что? Зачем?

– Смешной какой. Надо так. Ты же видел вчера. До войны успеть надо, потом не вырвемся. У нас еще в Форте Перовском два водевиля.

– Водевиля…

– Не обижайся, братец!

Посмотрела на Николеньку. Сказать, что сама бежит от Пукирева, от Маринелли, от всего? Бежать – так сейчас, пока вокруг суматоха и не до нее.

Потребовала:

– Улыбнись.

Он сидел, замкнув лицо ладонями.

– Улыбнись же!

Он попробовал.

– Так я и не увидел тебя на сцене.

Обняла, слеза смазалась о его щеку.

– Варвара Петровна! – крикнули с улицы.

– Другой раз, Николенька. Другой раз приеду, увидишь меня и на сцене. Может, на обратном пути. Нарочно для тебя на сцену выйду. А может… А может, помилование тебе выйдет. И тогда – в Петербурге, все вместе, ты, я, Маменька, все. Левушку разыщу, Иону заберу. Все вместе будем!

С улицы снова кликнули, в оконце глянул лошадиный глаз. Повозка ждала. Варенька поднялась, взмахнув платком.

– Я провожу! – Он натягивал на себя шинельку.

– Не надо, не надо, – шептала Варенька и ждала его, бестолково кружившего по избе.

«Скворец, – глядела сквозь новые слезы. – Скворец…»

Николенька поздоровался с рябым парнем – глянул на Вареньку: кто? «Игнат!» – шепнула; ну да, вчера познакомились…

– Берегите Варвар Петровну, – сказал ему Николенька, ревниво блеснув из-под ресниц.

– Не извольте беспокоиться. Сбережем-с!

Актеры уже сидели по повозкам; зевали, кто-то дремал. Место для Николеньки нашлось только рядом с Игнатом, на реквизите. Варенька упорхнула в передний возок, откуда ей махало несколько рук.

Зачавкала земля под колесами, забренчала гитара.

– Думали неделю здесь спектакли давать, а вон как получилось! – покачивался на мешках Игнат. – Фортуна!

Приближались к воротам. За возками бежали мальчишки; хрипло лаяли шавки, прощаясь на свой манер с театром.

– Что это у вас тут в мешке круглое? – спросил Николенька.

– Головы. Опять вчера одну чуть не стянули. Говорю им: они ж не настоящие, восковые! А они мне: понимаем! И снова, только успевай за руку ловить!

Прощание было быстрым. Дул ветер, они стояли за городскими воротами. С возков смотрели на них. Кто-то бередил гитару. Игнат волновался и ковырял в зубах.

– Я тебе напишу, – повторяла Варенька. – Знаешь, мне письмом даже легче высказать. Я в театре уже и отучилась по-человечески говорить, все – ролями… А знаешь, вчера, несмотря на сорванный спектакль, мне два букетика прислали.

– Варвара Петровна, мамочка, едем! – крикнули с возков. – Сами же нас торопили!

Варенька обняла его.

– И Маменьке напиши! – быстро прижалась к его плечу. – Тревожно мне что-то.

– Напишу.

Выскользнула – к повозке, не оборачиваясь. Театр заскрипел и двинулся; ветер надувал холст повозок. С последней помахал Игнат.

Николенька махнул в ответ.

Постоял.

И бросился в крепость – забраться на вал, оттуда степь – как на ладони; пока они будут огибать холм, он сможет наблюдать за ними.

В воротах столкнулся с конным отрядом. Замер, ожидая для себя неприятность – за бегство с гауптвахты. Но отряд пронесся мимо, гулко процокав под въездной аркою. «Странно…» Николенька побежал вверх на вал.

На валу стояло двое солдат; одного, Грушцова, Николенька знал.

Возки уже обогнули холм.

Тяжело дыша, Николенька вгляделся в степь.

С холма наперерез вынесся тот самый отряд, встреченный под аркою.

Возки стали; те, на конях, окружили возок, где была Варенька.

Николенька видел, как она медленно вышла, как выскочил антрепренер. Из другого возка тащили Игната. Один из конных подъехал к Вареньке, спрыгнул с коня и схватил ее за руку.

Николенька собрался бежать вниз, но тут новое обстоятельство остановило его.

На краю степи потемнело, стали видны всадники – целый отряд, два отряда, три, – летевшие под темным знаменем.

С другой стороны холма их не видели; там шло выяснение, двое держали вырывавшегося Игната; Варенька стояла, взмахивая рукой, что-то говоря. Один из офицеров, не слезая с лошади, достал какую-то бумагу.

Конная лавина приближалась; уже в крепости ее заметили и засуетились, затопали сапогами. За спиной задышал Грушцов:

– Господи…

– В воздух стреляй, в воздух! Чтобы они заметили! – крикнул Николенька.

Грушцов замешкался. Николенька, выхватив у него ружье, сам выстрелил вверх.

Те, внизу, – услышали. Дернулись лошади. Еще сильнее сжались актеры.

– Это что за шутки? – нахмурился один из офицеров.

– Какой-то солдат на валу… стреляет вверх!

– Что за шутки?

Другой, на лошади, глянул в бинокль:

– Это Триярский. Брат ее. Черт! Давайте тоже его припугнем… В воздух, а если не поймет…

– Что?! Какой – воздух? Снимите его, пока он нас всех не перестрелял!

– Не смейте, слышите! – Варенька бросилась к прицелившемуся всаднику и повисла у него на руке. – Стойте!

– Да отцепитесь… – Он пытался скинуть Вареньку. – Да уберите ее кто-нибудь!

Наконец отшвырнул – Варенька упала, кто-то из актеров бросился поднимать ее.

Тот, на лошади, потирая руку, на которой висла Варенька, снова прицелился к Николеньке.

Резкий звук вспорол воздух. Всадник дернулся и свалился вниз, выронив ружье. Заржали лошади. Прозвенело еще несколько пуль. Из-за холма, поднимая тучи, неслась лавина; черное знамя с луной качалось над ней.

– Нет… – прошептала Варенька. – Нет!

Новоюртинск, 20 апреля 1851 года

– Вот и вам Бог судил стать моим пациентом, – говорил Казадупов, обрабатывая Николенькину руку. – Ну до свадьбы заживет… А теперь руку повернем… Да не убивайтесь вы о сестрице, может, еще отыщется! Берите пример с Алексея Карлыча: она ему жена, и то так о ней не переживает.

– Казадупов! – сверкнул со своего лежака Маринелли.

– Ну я Казадупов. И отец мой был Казадупов. Что ж делать, раз фамилия такая? Удавиться прикажете?

Нарисовал пальцем вокруг шеи веревку, высунул желтоватый язык.

– Ну, например, удавлюсь. И что скажут газеты? «Повесился от собственной фамилии». Прекрасно… Так, еще руку поднимем, хорошо… А с другой стороны, «Казадупов» – понятная русская фамилия, без всяких итальянских выдумок… И коза – животное популярное, и дуб – тоже русское дерево, отчасти богатырское…

После осады фельдшер сделался многословен. Была ли причиной перегруженность лазарета, круглосуточные стоны и опасность гибели – трудно сказать. Или на Казадупове отразилась безвременная смерть Павлушки?

Умер Павлушка быстро и аккуратно, в самый разгар осады. Николенька забежал в гошпиталь по поводу раненой руки; Казадупов высунулся в окно, блеснул на солнце табакеркой: «Волохов отходит!» Николенька, придавленный новостью, замер. «Что стоишь? – раздулся Казадупов, выпучивая небритую щеку. – Тебя зовет!»

Над Павлушкиным лежаком сидел отец Геннадий. Отец Геннадий кивнул, спросил о ремонте храма и ушел, раскачиваясь широким телом.

– Хорошо, что пришел.

Павлушка пошевелил рукой под наброшенной шинелью, приглашая сесть. Павлушкины губы были похожи на свечной нагар, он уже с трудом пользовался ими.

– Я вот что хотел тебе сказать…

Николенька склонился над лежаком.

– Вот две звезды. Одна – дар власти, другая – дар слова. А третья звезда – врачевания, не здесь она… Сейчас не скажу – где: серый волк у ворот меня стережет.

– Он бредит! – вырос над лежаком Казадупов.

– Серый волк за горой, – Павлушка моргнул на фельдшера.

– Я не волк, я сколько раз тебе жизнь спасал!

– Ты мне, как волк, жизнь спасал, – поправил его Павлушка и отвернулся.

Больше не поворачивался.

К апрелю осада была снята, степь очищена. Войско Темира отхлынуло и растворилось. Подошедшие с Оренбурга части только постреляли для приличия в горизонт – и все. Остатки Лунного Войска еще удерживали несколько кокандских крепостей, но и там кокандцы уже вели осаду. Куда девались сам Темир и его правая рука, безумный Англичанин, было неясно. За их головы было назначено вознаграждение, но доставлять эти предметы никто не торопился. «Так вот всегда, – говорил Казадупов, назначивший себя пифией по части военных событий. – Образуется в степи людской сгусток и, пока не встречает преграды, катится и нарастает. Все, что в степи в рассеянном виде содержалось, кочевало и мирно щипало травку, собирается теперь этим комом. А встретит где препятствие – снова в песок рассыпается. Это в Европе война – дело техническое, а здесь она – природное явление, по законам простейшей физики…»

Едва осада была снята, Николенька бросился туда, где последний раз видел Вареньку. Идти было недалеко, но рана вдруг раскровилась, в голове стучало, сапоги стали свинцовыми. В степи темнели еще не убранные тела; низко плыли птицы; одна прошумела рядом, едва не задев крылом, и укаркала дальше. Двигался похоронный отряд с крюками, из него глянуло усталое лицо Грушцова и кивнуло Николеньке. Наконец он обогнул холм и добрался до места. Похоронщики сюда еще не дошли: несколько разложившихся тел лежало в беспорядке; с одного тяжело поднялся ворон. Николенька увидел лежавшего на спине офицера – того самого, в руку которого вцепилась тогда Варенька. Еще двух офицеров. Разломанный возок – остальные, видимо, угнали, вместе с лошадьми. Ветер раздувал парусину; мертвый кучер застыл с вожжами. Обезглавленное тело Игната; вокруг него валялись головы из реквизитного мешка. Чуть дальше – обрывки материи. Обрывки того платка, в который куталась Варенька в то самое утро. Степь качнулась и поплыла в Николенькиных глазах.

Потерявшего сознание, его обнаружил похоронный отряд, принял за мертвого и поволок в телегу. Но подбежал Грушцов, видевший Николеньку живым; тогда разглядели, что труп дышит и к погребению негоден. Его доставили в гошпиталь, где пьяненький Казадупов как раз читал раненым монолог Ричарда.

На следующий день Николенька после обеда сбежал из гошпиталя. Держась за больную руку, добрался через Кара-Базар до штаба. Там его поздравили с производством в прапорщики и согласились выслушать. Кроме новоюртинцев, которых Николенька знал и на которых не сильно надеялся, было еще несколько свежих лиц, прибывших из Оренбурга.

– Нужно, пока здесь войска, ударить по степи! – убеждал Николенька. – Они не могли далеко уйти! И потом, они увели пленных! Русских пленных!

Закашлялся, ему дали воды.

Его спросили, каких пленных он имеет в виду. Театр?

Слово «театр» было произнесено с особым выражением.

– Если вы… кхе… имеете в виду театр, то их, увы, уже не отобьешь. Мы тоже думали, что их все еще держат где-то как заложников. Однако, по сведениям от верных киргизцев, почти всех пленных уже успели продать в рабство.

– В рабство? – Николенька поднял воспаленные глаза.

– В рабство, в рабство. Темиру нужны деньги, а за русских в Бухаре и Коканде всегда давали хорошую цену. Да, есть соглашения между нами и этими азиатскими владениями о том, что они будут воздерживаться от приобретения русских рабов. Но в этой части света международные договоры понимают по-своему, в зависимости от текущих выгод. По нашим сведениям, в Хивинском и Бухарском ханствах в рабстве находится несколько тысяч русских. Ежегодно нам удается освободить несколько человек… Поймите, русские рабы для тамошних властителей – своего рода политический торг, хотя в тех краях все оказывается предметом торга… Но что прикажете делать? Наши возможности ограничены. Это слабые, но все же независимые от нас государства, суверенность которых мы должны хотя бы внешне уважать. Если мы начнем диктовать им, они завтра же переметнутся к англичанам, которые только того и ждут. Здесь должна быть постепенная восточная дипломатия… К тому же далеко не все русские, пребывающие там, желали бы вернуться. Некоторые имеют там разные должности, почести и награды, что, как вы понимаете, их вряд ли будет ожидать в России.

Николенька вертел в руке стакан; за столом – продолжали:

– Да, конечно, мы могли бы сделать больше. Но, знаете… Пусть многие оказались там и не по своей воле, но есть и те… Да, скажем прямо, есть и те, которые сознательно предпочли это рабство. Беглые крестьяне, дезертиры, сектанты – они вряд ли попали туда случайно. Кстати, театр, о котором вы твердите, он, как вам известно, тоже находился под подозрением. Под большим подозрением. И еще надлежит выяснить, с какой целью он оказался в крепости накануне набега… Спокойнее, спокойнее, Николай Петрович, мы понимаем ваши чувства… Не отчаивайтесь. Через неделю выходит караван в Бухару. С ним отправится наш агент, которому поручено разузнать, что сталось с актерами, и по возможности вернуть этих путешественников на родину. То же будет сказано кокандскому и хивинскому караванам. Наберитесь терпения и ожидайте. Возможно, уже через два месяца мы будем располагать точными сведениями. Ожидайте…

И Николенька стал ожидать.

Рука неохотно заживала; жизнь сделалась полой и бессмысленной. Вселился в избу у вдовы солдатки. Изба была на окраине, рядом тянулась мелкая река. В избе не было ни единого окна наружу ради опасения от грабителей; на тот же предмет имелся пес Шайтан, негостеприимно облаявший Николеньку. Изнутри стены были смазаны глиной; на одной висела картинка «Баба-яга скачет на битву с Крокодилом»; Николенька стал разглядывать ее. Уловил боковым зрением в окне девичье лицо – лицо хмыкнуло и пропало в полуденном солнце. Николенька прошелся по избе, приучая глаза к новому месту.

Вечером пошел в город. Деревья успели зазеленеть и слегка припудриться пылью. Следы осады стерлись; мелкая мирная жизнь текла по улицам, толпясь, приторговывая, поплевывая, луща семечки; ветер играл лузгой и пылью. Николенька прошел мимо церкви – на нее навели леса, но строительной жизни в них не чувствовалось: на крестах отдыхали, лениво покаркивая, вороны.

«Отчего мне так пусто, такой тяжелый простор внутри меня? Прежде думал я об архитектуре, о социализме, имел идеалы. Читал Фурье, ходил на пятницы, пил чай с мыслящими людьми… Любил лето, выезд на природу, где, как кончится город, вдруг начинается Россия, травяное тепло с огнями росы, с великанской травою, в которой сладко бродить, а лучше упасть в нее на спину, подставив лицо синеве. Сколько альбомов изрисовал я тогда, сколько книг перечитал, споров переспорил. Теперь от всего осталась одна внешняя скорлупа. Эта скорлупа, а не я, – ходит, говорит, производит движения. Словно Мировой Дух, поигравшись со мной, забыл меня здесь, как дети забывают на скамьях своих солдатиков. Вот уже больше года я в этих песках; а что я сделал? Что совершил? Мелкую инженерную работенку по церкви, да еще оборонял эту ненавистную крепость – сто раз желая ей быть стертой с лица земли… Впрочем, нет здесь у земли никакого лица, либо это лицо до того плоское и лишенное всякой географической мимики, что…»

На этом «что» Николенька запнулся.