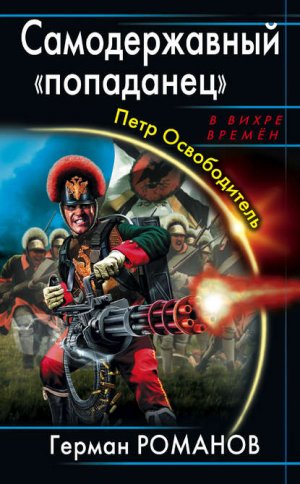

Самодержавный «попаданец». Петр Освободитель Романов Герман

Читать бесплатно другие книги:

На вопрос иностранного тележурналиста «Что случилось с подлодкой «Курск» Президент РФ ответил: «Она ...

В книге представлены терапевтические сказки для организации коррекционной работы с детьми, имеющими ...

Виктория Шубина, «золотая девочка», с детства не знавшая ни в не познала однако и сотой доли родител...

Все люди разные. Каждый человек мыслит по-своему. И главный герой — Николас Прайд, не исключение. Об...

В школе Таня была толстой некрасивой девочкой в очках. Одноклассник Родион Власов дразнил ее и смеял...

В книгу вошли известные произведения замечательного русского писателя В. Г. Короленко: повести «Дети...