Порою блажь великая Кизи Кен

Читать бесплатно другие книги:

Перед вами книга, обучающая основам эмоционально-образной терапии (ЭОТ), нового отечественного метод...

СССР, 1984 год. Александр Одуванчиков, следуя своей мечте, оказывается в воздушно-десантных войсках....

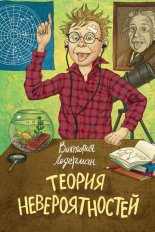

«Назад в будущее», говорите? «Назад в свою вероятность» – задача куда сложнее! И решать ее Матвею пр...

В прошлом или в будущем, в реальном мире или в виртуальном проблемы человечества остаются одинаковым...

Станьте свидетелем дерзкой вылазки на территорию Внутренних земель во время жестокой войны, раздираю...

"Друзья мои! Вы прекрасно знаете: сколько бы Добро ни боролось со Злом, последнее всегда побеждает. ...