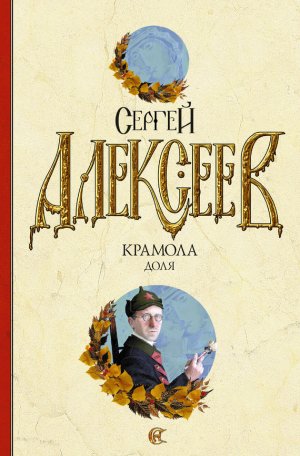

Крамола. Доля Алексеев Сергей

У окна Андрей резко повернулся к Бутенину и увидел, что щеки и подбородок чисто выбриты и щетина оставлена лишь на верхней губе. Бутенин перехватил его взгляд и провел рукой под носом.

– Усы отпустил, – признался он. – Позавчера.

– Мне это не нравится, Бутенин, – жестко сказал Андрей.

– Что? Усы?

– Холуйство твое! – чуть не крикнул Андрей и сбавил тон: – Ненавижу, понял?

Бутенин вытянулся, изобразив нечто вроде стойки «смирно», опустил голову. Обвисли широкие плечи.

Андрей тем временем увидел за окном барышню в летнем ситчике и шляпке с живыми цветами. Она вращала над головой белый зонт и смотрела на окна гостиницы – куда-то выше второго этажа, на котором был номер Андрея. Он чуть-чуть отворил окно, и лицо обдало теплым ветром, от него вдруг стало печально и радостно одновременно.

– Не могу понять, Николаич, – глухо проговорил Бутенин. – Что мы за люди? Ведь коснись меня, я б, когда дело до большого, сапогов бы не лизал. Я б лучше рубаху до пупа и – попер! Мать-перемать, все равно подыхать!.. А когда вот так, когда не шибко важно – прет из меня. Чую, понимаю, а вот… У больших революционеров власть над собой – это да!.. Товарища Ленина взять, товарища Троцкого. Потому и вожди!

Андрей отворил створку рамы пошире, и теперь можно было видеть барышню не через пыльное стекло, а сквозь открытое пространство, сквозь теплый ветер, и от этого она стала ближе. Если сейчас окликнуть или просто погромче стукнуть рамой, она бы обязательно заметила его. Но барышня по-прежнему смотрела выше и ни разу не опустила глаза. Кого-то ждала?.. Вот она сделала несколько шажков, и Андрей вдруг увидел туфельки на ее ногах, такие крохотные и изящные, что обдало жаром голову и вспотели ладони.

– Если бы узнать, а? – перешел на шепот Бутенин. – Слышь, Николаич? Узнать бы, а как бы Ленин с Троцким? Как бы они? Слышь? Рубаху бы пазганули… или бы как ты, а? – Ему, наверное, стало страшно от такой мысли, и он торопливо сам ответил на свой вопрос: – Конешно, рубаху! Они такие!.. Слышь, а они правда дворяне? Верней – из дворян?

– Ленин из дворян, – машинально бросил Андрей. – О Троцком ничего не знаю.

«Посмотрите сюда, сюда! – мысленно звал он. – Я ниже! Я всего немного ниже! Ну? Ну что вам стоит? Посмотрите!»

Барышня неожиданно резко опустила глаза, будто на выстрел, и лицо ее просияло. Она сделала несколько стремительных шагов вперед, и Андрей увидел военного, бегущего ей навстречу. Зонтик почему-то оказался на мостовой; его подхватило ветром, закружило на месте и понесло, понесло, будто головку одуванчика…

Андрей отвернулся от окна и, не глядя, с треском закрыл раму. Бутенин стоял в задумчивости, по лицу его судорогой скользил страх. Андрею захотелось досадить ему, загнать в угол. Спросить всего лишь о том, а что бы он, Бутенин, сделал, если бы кто-то из вождей унизил его, обидел, поиздевался? Что бы он сделал? Повиновался бы партийной дисциплине? Пазганул рубаху?

– Ну да, и дворяне разные бывают, – заключил какую-то свою мысль Бутенин и стряхнул оцепенение. – Если по классовой сущности – одинаковые, а по-человечески – разные… Николаич! А мы Ленина-то увидим, нет? Быть в Москве и не посмотреть – век себе не прощу! Пойдем куда-нибудь к Красной площади? Постоим, а? Вдруг выйдет или на машине выедет? Хоть издали глянуть… Пока ты сидел, я ходил, ждал – не повезло. А говорят, можно увидеть. В сам Кремль не пускают, а на улице стоять можно. На вождя посмотреть, а?.. Ты хоть Троцкого видал…

Андрей вздохнул и еще раз глянул в окно: пусто, никого – лишь голая мостовая с ямами выбранного камня, чем-то похожими на осенние полыньи…

В двенадцатом часу Андрей с Тауринсом взяли извозчика и отправились на Басманную. Андрей спешил и выехал раньше, поскольку во второй половине дня ему следовало быть в ревтрибунале, куда он являлся ежедневно и где в спешном порядке изучал судопроизводство. А попросту говоря, сидел на приставных стульях сбоку чужих, всегда разных и вечно занятых столов и читал по-революционному короткие и чрезвычайно емкие законченные дела. Читал и в первые два дня ровным счетом ничего не понимал, за исключением первой и последней строк приговоров. Дела были похожи друг на друга, менялись лишь даты, фамилии и города, а в остальном разум выхватывал одинаковые слова – «заговор», «контрреволюция», «именем», «расстрелять». И было ужасно, что, читая все это, он боролся со сном. Причем начинал испытывать сонливость сразу же, как только открывал папку с делом, и, чтобы не заснуть, до крови расковыривал коросту на запястье, обожженном в тюрьме над свечой. Боль и вид свежей крови проясняли сознание, к тому же находилось новое занятие – незаметно зажав рану платком, останавливать кровь…

В двенадцать они уже прибыли к указанному в письме Шиловского дому, отпустили извозчика и остановились у подъезда. Видно было, что двери заперты и не открывались очень давно.

Они прошли сквозь разобранный на дрова забор и через черный ход поднялись на третий этаж. Ровно в половине первого Андрей постучал. Дверь отозвалась гулко, словно за нею была пустота. Телохранитель встал между этажами и положил руку на колодку маузера. Андрей постучал еще раз и услышал женский голос сверху:

– Не стучите, днем там никого не бывает.

– Шутка весьма остроумная, – язвительно заметил Андрей. – Приходите в гости, когда нас дома нет.

Обескураженный, он присел на ступени парадного. Все равно нужно подождать – вдруг Шиловский опаздывает. Тауринс пристроился рядом и закурил трубочку. Он ни о чем не спрашивал, будто его совершенно не интересовало, зачем приехали сюда и чего ждут.

– Послушайте, Яков, – осторожно начал Андрей, вспомнив обвинение Бутенина. – Что вы все время записываете?

– Кроника, дневник, – с готовностью пояснил Тауринс. – Я желал занятий литература. Революция дает мне Латвия свободна, я уеду, и литература будет мой клеб.

– О чем же вы собираетесь написать?

– Роман-революция.

– Роман о революции?

– Нет-нет! Роман-революция. – Тауринс поднял палец. – Латышский стрелок спасает Россия, потом Россия и латышский стрелок делает мировая революция. Клеба мало, работы много.

Неожиданно в просвете деревьев Андрей увидел женскую фигуру в черной рясе. И сердце, словно маятник давно остановившихся часов, дрогнуло, качнулось, ударило первый раз, второй, третий…

– Маменька? – пробормотал он и против воли своей пошел через улицу, затем побежал, увлекая за собой Тауринса.

Монахиня остановилась и обернулась на грохот сапог по мостовой. Сердце у Андрея замерло, прервалось дыхание, и ноги вросли в землю. «Что же это я, господи? – очнулся он. – Ведь это совсем чужая старуха. Совсем чужая…» Монахиня задержала на нем взгляд больших старческих и слепнущих глаз и тихо пошла своей дорогой.

Андрей снял кепку, повертел ее в руках. Фигура монахини медленно пропала за щербатым забором. Тауринс был рядом и равнодушно попыхивал трубкой. «Маменька, маменька, – мысленно произнес Андрей, вслушиваясь в это слово. – Мне так плохо…»

Но в тот же миг он преодолел слабость и швырнул кепку в пыль.

– Тауринс! Вы можете достать мне офицерскую фуражку? В этой я не могу! Это же блин! Лопух!

Тауринс неторопливо поднял кожаную кепку, отряхнул ее, поправил звездочку над козырьком.

– Кром хороший, Германия, да… Менять можно. Кепка нужен, мода. Фуражка – плокой мода, белая мода.

Андрей подождал еще, но парадное так и не открыли, и никто не встречал в доме гостей. Теряясь в догадках и чувствуя раздражение, он пошел пешком в ревтрибунал и по дороге незаметно успокоился. И потом, когда сидел возле стола над делом, его уже не клонило в сон, однако прочитанное не воспринималось как действительность. Только что он шел по мирному городу, в толпе мирных людей, хотя среди прохожих часто попадались и военные, и не укладывалось в сознании, что над головами этих людей, как анафема, могут произноситься зловеще громыхающие слова – заговор, контрреволюция, белогвардейщина. Или вдруг колокольным набатом звучало в ушах – дон, дон, дон… Не могло быть, не имело права быть ничего!

Но он открывал новое дело, и в глазах застывал косой зигзаг молнии – расстрелять!

Вечером, возвратившись в гостиницу, Андрей послал Бутенина к коменданту с просьбой обменять кепку на фуражку. Однако Бутенин постучал в первый же попавшийся номер и скоро вернулся с поношенной, но хорошей фуражкой. Правда, она оказалась чуть маловатой, зато сидела на голове фасонисто и придавала уверенности.

– Яков, на сегодняшний вечер ты свободен, – распорядился Андрей. – Пасти меня не нужно.

– Товарищ Березинь, не имею права, – заявил телохранитель. – Ваша жизнь – моя голова.

– Ну, милейший! – возмутился Андрей. – А если я иду на свидание к даме?

– И я иду на свидание к даме, – повторил Тауринс. – Сторожу около тверь.

– Ну и жизнь пошла! – засмеялся Бутенин. – Во умора – к девкам не сбегать! Так ты чего, латыш, свечу держать будешь?

– Тефки бегать можно, – разрешил телохранитель. – Я толжен проверить, нет ли засад.

Андрей замолчал и со злорадством подумал: «Ну, парень, сегодня ты у меня побегаешь, поищешь!» Какой-то жгучий азарт сделать не так, как теперь полагается ему вести себя, пойти против всяких правил и даже против логики, азарт и жажда самостоятельности с юношеским безрассудством охватили воображение. Он уже прикидывал, под каким предлогом выйти из номера, однако в этот момент явился курьер с пакетом. На пакете Андрей вновь увидел почерк Шиловского, разорвал конверт.

«Ув. Анд. Ник.! Прошу явиться к восьми часам вечера по адресу: Ордынка, дом куп. Замятина (бывший). Жду. Шиловский».

– Поехали! – скомандовал Андрей.

Тауринс спокойно надел тужурку, проверил маузер в колодке и револьвер во внутреннем кармане.

Бутенин приуныл:

– А я хотел позвать на Красную площадь, покараулить…

– Лучше иди к девкам, – посоветовал Андрей.

– Нет, один пойду, – решил Тарас. – Девок и в Сибири много, а Ленина посмотреть – это да…

В назначенный час Андрей с телохранителем подъехали к белому двухэтажному особняку на Ордынке. Дом стоял в глубине сада, за чугунной решеткой, но калитка была открыта. Андрей ступил на посыпанную песком дорожку, испещренную лапотными, клетчатыми следами, и не спеша подошел к черной двери. Вид у особняка был праздничный, однако на окнах виднелись черные шторы, придавая облику дома траурность и покой. Тауринс зашел за угол, деловито осмотрелся по сторонам и вдруг замер. Андрей проследил за его взглядом и увидел мешковатого красноармейца, который слонялся вдоль изгороди и посматривал на дом.

– Пойдите и разберитесь, – сдерживая смех, приказал Андрей. – Потом доложите…

И потянул шнур колокольчика.

Дверь открыла женщина в переднике, похоже, горничная. Андрей назвал себя и попросил Шиловского.

– Проходите, проходите, – добродушно предложила горничная и протянула руку за фуражкой. – Юля! К вам гость!

В то же время по внутренней лестнице застучали каблучки. Андрей поднял голову: барышня лет восемнадцати сбегала вниз, и боязливая белая рука ее скользила по черным перилам.

– Андрей Николаевич? – спросила она. – Дядя велел подождать. Он будет через час. Агафья Ивановна, проводите в гостиную. Я сейчас.

Барышня взбежала по лестнице, и шаги ее стихли за скрипнувшей дверью. Перед глазами осталось бело-голубое пятно ее платья. Андрей отчего-то смутился.

– Прошу! – сказала горничная, ожидая, когда ей подадут фуражку. – Пожалуйста, в гостиную.

– Спасибо, – проронил Андрей и шагнул к двери. – Я на улице подожду. Погуляю… Целый час.

Тауринс дежурил на крыльце, меланхолично посасывая пустую трубку.

– Охрана, – доложил он и указал чубуком на красноармейца за решеткой ограды.

Андрей прошел мимо телохранителя, затем мимо неуклюжего Соколова и свернул за угол. Тауринс догнал его и двинулся следом, держась на расстоянии трех шагов. «Вот сейчас я от тебя и убегу! – с мальчишеским азартом подумал Андрей. – Держись, телохранитель. Сегодня побегаешь за мной, попотеешь…» Он миновал закрытую мясную лавку, выискивая глазами, куда бы нырнуть, и заметил арку проходного двора. Приблизившись к ней, он бросился под ее гулкий свод и, очутившись в каком-то дворе, побежал вдоль стены. Все-таки Тауринс не ожидал такого поворота и сразу же потерял Андрея из виду. Сапоги его простучали под аркой, когда Андрей уже был за углом обшарпанного нежилого особняка. Он видел, как телохранитель пометался по двору и молча ринулся в противоположную от Андрея сторону. «А, шпионская твоя душа! – восторжествовал Андрей. – Ну, ищи, лови меня!»

Он выскочил в переулок, затем обратно на Ордынку. Возле дома Шиловского он замедлил шаг, прошел мимо скучающего красноармейца-охранника и, едва тот скрылся за решеткой, вновь прибавил ходу. Редкие прохожие озирались на него, однако никто не выражал особого интереса. Андрею стало смешно. Он шел, улыбался и сдерживал себя, чтобы не рассмеяться в голос. Интересно, как Тауринс напишет в своем романе об этом случае? Правду скажет? Или солжет? Или вообще опустит эпизод, как проворонил подопечного? «Держись, писатель! – восклицал про себя Андрей. – Держись, подлый филер! Клеба мало, работы много…»

Освободившись от телохранителя, он впервые за последние месяцы почувствовал себя вольным. Никто не держал его под замком, не тащился за спиной и не дышал в затылок. Ему захотелось сделать какую-нибудь глупость: запеть, например, или сплясать на мостовой. Благо, что в тихих переулках и народу-то не было. Разве что пыльные, темные окна смотрят как-то настороженно, с опаской.

Минут двадцать он плутал по улицам, делал петли, и лишь когда слышал стук копыт и дребезг колес по мостовой, прятался в подворотнях и пережидал извозчиков. Теплый ветер, запах свежей, еще не пропыленной листвы и вечерний свет будоражили, наполняли душу радостью и ожиданием чего-то чудесного, непредсказуемого. Ему чудилось, будто сейчас, вот сейчас на этих незнакомых улочках появится та барышня с зонтиком, что была утром у гостиницы. Увидит его и побежит навстречу, роняя все из рук, как бежала к тому счастливчику. А он тогда снимет фуражку, и опустится на колено у ее ног, и поцелует край ее одежды.

А потом они пойдут гулять по пустынной Москве. И все будет свежо, ново, непорочно, как земля после потопа. Пусть будет так, пусть будет…

Вдруг Андрей заметил бело-голубое платье впереди и, повинуясь какому-то изумленно-радостному чувству, прибавил шагу, чуть не срываясь в бег. «Постойте! – про себя смеялся и звал он. – Это я, Андрей Николаевич! Ну постойте же!» Девушка в бело-голубом повернула направо и словно махнула ему – сюда, сюда! Мимо протарахтела пролетка, но Андрей уже ничего не замечал вокруг. В это мгновение не существовало ни правил, ни телохранителей.

Он добежал до угла, за которым пропало бело-голубое пятно, и… очутился перед церковью с множеством нищих у паперти. Путь был один – вперед, и он пошел, будто сквозь строй. К нему тянули скрюченные руки, просили, задевая одежду; и эти ладони, и кепки, шляпы, крестьянские шапки поднимались ему навстречу, словно волна, и в одинаково скорбных глазах светилась надежда. А за его спиной, потеряв силу, все гасло и опадало с тихим шелестом, будто палая листва под ногами.

В церкви шла праздничная служба, и Андрей вспомнил, что сегодня – родительский день! Он подошел к конторке, чтобы купить свечи, но сразу не мог сосчитать, сколько же нужно, сколько поставить за упокой и сколько за здравие. Отец, брат, сестра, три дяди… И все-таки не сосчитал, купил наугад десяток и пробрался к столику, где писали поминальные записки. Карандаш оказался занятым, и Андрей, ожидая, вновь стал пересчитывать свою покойную родню. Оля… А вдруг жива она? Жив ли дед Прошка Грех? Дядя Всеволод, давно исчезнувший за границей? Дядя Алексей, лихой моряк?.. И жива ли мать?!

Взгляд его случайно упал на руки пишущего записку человека, почти прозрачные от старости, но крепкие, желтовато-смолевые, и лишь потом он обратил внимание на длинный список, возникающий под карандашом: было уже имен двадцать, а человек все писал и писал, словно хотел помянуть всех до седьмого колена. Андрей поднял глаза и увидел глубокого старика в генеральском мундире без погон.

– Не смотрите на меня так, – ворчливо попросил генерал, не отрываясь от записи. – И в храме мешают…

Опомнившись, Андрей достал часы. До приезда Шиловского оставалось семь минут! Через семь минут тот будет дома, а его, Андрея, нет. А Тауринс, побегав вокруг, скорее всего дежурит возле особняка и, чего доброго, доложит Шиловскому, что подопечный бежал. Впрочем, телохранителю неизвестно, когда прибудет Шиловский, но кто их знает, какие между ними дела? Если Тауринс приставлен шпионить, то уже наверняка доложил хозяину о побеге. И теперь его, Андрея, ищут повсюду.

Он кинулся к извозчичьим пролеткам, ожидающим у церкви, на ходу проверяя карманы, и остановился. Деньги были потрачены на свечи и розданы нищим… Тогда он догнал людей, выходящих из церковных ворот, и спросил, как пройти на Ордынку. И видимо, лицо у него было страшное, поскольку люди боязливо шарахнулись в сторону, а затем испуганно стали указывать куда-то пальцами и что-то говорить, перебивая друг друга. Андрей не дослушал и побежал, куда показали. По пути он еще несколько раз спрашивал дорогу и опять пугал встречных. Мокрый френч прилипал к лопаткам, пот заливал глаза, но, подстегиваемый страхом заблудиться и не поспеть ко времени, он продолжал метаться по переулкам, пока неожиданно не очутился на Ордынке, возле знакомого особняка. Оказалось, не так уж и далеко, и прошло всего пять минут. Здесь он перевел дух и вдруг почувствовал всю мерзость и гадость своего состояния. Хотелось сбросить френч и немедленно вымыться, избавиться от тошнотворного, обволакивающего тело запаха пота.

«Что же это я? – тупо и отрешенно подумал он. – Зачем бежал так? Чего испугался?.. В «эшелоне смерти» не боялся, в камере смертников сидел… Господи, что со мной? Что со мной делается?!»

Красноармеец-охранник стоял у ворот и равнодушно смотрел куда-то мимо. Он молча пропустил Андрея и затворил за ним калитку. Андрей свернул с дорожки под развесистые липовые кроны и сел на садовую скамейку. Тело вздрагивало от омерзения; кривило челюсть. Окна дома Шиловского напоминали похоронное бюро. Андрей сел к нему спиной и скорчился, брезгливо выставив руки, но в это время стукнула входная дверь. Он обернулся: горничная с корзинкой вышла из дома и не спеша направилась к калитке. Она прошла мимо, не заметив Андрея, задержалась возле красноармейца и сунула ему в руки какой-то сверток. Охранник благодарно закивал, спрятал сверток под гимнастерку и, когда горничная удалилась, стал доставать что-то и есть, пережевывая торопливо и воровато.

«Встану сейчас и уйду, – думал Андрей и не трогался с места. – Мне ничего не нужно. Я никого не боюсь. Ведь я даже смерти не боюсь!.. А Шиловский меня унижает. Он же издевается надо мной! Пощадил, спас от расстрела и теперь унижает… Что же я терплю? Что же я сижу здесь?!»

Он вскочил, огляделся. Пока нет Тауринса, пока нет самого Шиловского – бежать! Охраннику у ворот все равно, он не задержит… Андрей крадучись ступил на дорожку, глянул на черные двери и распрямился. «Нет, я просто так не побегу! – мстительно подумал он. – Не побегу униженным! Я ему все скажу в лицо, в глаза! Чтобы знал. И чтобы мне не сносить его унижение, чтобы от меня не воняло этим потом!»

Андрей взялся за прутья литой решетки, потряс ее, вызывая глухой дребезг и звон. Красноармеец перестал жевать, вытаращив глаза, однако тут же отвернулся и покосолапил к углу.

– Андрей Николаевич? – услышал вдруг Андрей уже знакомый голос за спиной. – Вы здесь?.. Дядя только что звонил и просил передать, что задержится еще минут на сорок.

Племянница Шиловского была на дорожке, в трех саженях от Андрея, и ее бело-голубое платье ярко выделялось на фоне черных стволов старых лип.

– Спасибо, – бросил Андрей, продолжая стоять лицом к решетке. – Я подожду.

– Заходите в дом, – пригласила она. – Я вас напою чаем. Дядя велел позаботиться о вас.

Племянница была уже рядом, и Андрей сделал несколько шагов в сторону, чтобы она не почувствовала его дурного запаха.

– Ничего, я подожду здесь, – сказал он. – Благодарю вас.

И проводил ее глазами до черной двери.

– Хотите, я покажу вам живой уголок? – вдруг спросила племянница. – Это очень интересно.

– Живой уголок? – переспросил Андрей, стараясь понять смысл. – Что это такое? Зачем?

Она засмеялась по-детски весело и беззаботно:

– Идите сюда, скорее! Все сами увидите!

Упорствовать уже было глупо и неловко. Андрей перешагнул порог, но дальше передней не пошел: смердящий пот в помещении стал ощутимее и гаже, тем более что по дому разливались запахи жареного кофе и тонких духов.

– Простите, мне нужно вымыть руки, – глядя в сторону, сказал Андрей.

Юлия проводила его в ванную комнату, и он, оставшись в уединении и дорвавшись до воды, стащил с себя френч, рубаху и сунулся под кран. Однако этого показалось мало. Закрывшись на шпингалет, он разделся, встал на колени в ванне и торопливо, с воровской сноровкой и оглядкой на дверь начал мыться. Кусок желтого, жирного мыла то и дело выскальзывал, убегал щуренком в грязную воду, напора в кране не хватало, а ему хотелось больше, больше чистой воды! Он скреб ногтями зябнущую кожу и вспоминал купание у водонапорной башни, когда они с Тарасом Бутениным вернулись из степи, покрытой человеческими костями. Кое-как обмывшись, Андрей вырвал пробку в ванне, и вода с грохотом пошла в канализацию. Он замер, зажимая дыру ладонью и озираясь на дверь. Но все, кажется, было спокойно, никто не слышал. Уничтожив следы помывки, Андрей хотел вытереться рубахой, однако от нее разило потом. Тогда он намочил, намылил рубаху и с прежней поспешностью постирал ее под струей воды. Хорошо, что волосы еще не отросли, – голову можно было не осушать полотенцем. Андрей утерся крепко отжатой рубахой, выкрутил ее еще раз и надел на холодное, влажное тело. Мытье и легкий колковатый озноб успокоили чувства. Он с удовольствием и уверенностью обрядился в галифе и френч, натянул сапоги и огляделся. И только сейчас заметил, что в углу стоит горячая еще водогрейка и там, судя по стеклянному окошечку, полно воды. И сама ванная комната, облицованная голубым кафелем, сияет чистотой и уютом. Здесь бы надо мыться не спеша, полежать в горячей воде, насладиться теплом, духом пахучего мыла, чтобы потом завернуться в огромную простыню и, блаженствуя, посидеть на мраморной скамеечке. Он же, словно голодный к хлебу, бросился под струю холодной воды и не вымылся, а, можно сказать, украл немного свежести и чистоты. И как же было дико и смешно смотреть на него со стороны! Хорошо, что кража эта останется тайной…

Стараясь не стукнуть шпингалетом, Андрей отворил дверь и выглянул в коридор – пусто. На цыпочках – повлажневшие сапоги не скрипели и не стучали на коврах – он прошел в гостиную и сел в кресло, как ни в чем не бывало. Однако в голове билась насмешливая и смущавшая мысль – вор, вор… По стенам висели темные картины, и лак их матово поблескивал в синеватых сумерках, льющихся из высоких окон. Покойная тишина дома умиротворяла и отгоняла всякую острую и болезненную мысль, но то, зачем он пришел в этот дом, жило как бы само по себе. Мытье у Шиловского тоже было унижением, да как же иначе перед решительным разговором можно было снять, смыть с себя позорные следы страха? Как обрести уверенность?

«Ничего, ты мне за все ответишь, – думал он как-то исподволь, разглядывая неясные очертания лиц на картинах. – Я дворянин и русский офицер. И еще помню об этом… Помню, помню!»

Он хотел произнести вслух последнее слово, но ход этих подспудных дум как бы не имел реального воплощения в тот миг. Он действительно никогда не забывал о своем происхождении, и достоинство, как, впрочем, и чувство офицерской чести, всегда жило в нем, однако за последние два года столько всего наслоилось, налипло волей или неволей, что память о собственном благородстве будто затушевалась, поблекла, как эти старые картины на стенах. Было трудно да и, пожалуй, невозможно теперь самому разобраться и увидеть, насколько чистыми оставались прежние чувства. Единственным мерилом, казалось ему, может быть совесть, поскольку ничто так не мучает, кроме нее. Ведь она и в камере смертников помогла опомниться, ежечасно возвращая его к греху, сотворенному на берегу Обь-Енисейского канала, и сейчас не дает покоя. Она, как телохранитель, постоянно дышит в затылок, даже когда подавлена воля. Даже когда он, боясь опоздать, бежит в страхе и обливается вонючим потом.

«Я дворянин и русский офицер, – сосредоточившись, мысленно повторил он. – Я не боюсь смерти и потому не буду судить. И он не заставит меня делать это!»

Андрей ощутил, как прохладное тело наливается тугими мышцами и вместе с физической силой крепнет душа. Он вспомнил, как в детстве владыка Даниил учил вере. Он заставлял соблюдать обряд на молитве, утверждая, что исполнение его по канону – это тоже путь, следуя по которому можно стать истинно верующим человеком. Сам по себе обряд как бы уже был заряжен Божьей благодатью и верой и потому выводил душу человеческую из тьмы и неверия. «И теперь, – размышлял Андрей, – если постоянно помнить и повторять, кто ты, вернется и благородство, и офицерская честь. Я брошу ему в лицо мандат. И пусть он вызывает конвой…»

– А я вас потеряла, Андрей Николаевич! – со смехом сказала племянница Шиловского Юлия, вбегая в гостиную. – Мне казалось, вы до сих пор в ванной!

Большие глаза ее были по-девичьи немного шальные и бесхитростные; тяжелые каштановые волосы тянули маленькую головку к плечу или назад, если она заглядывала вверх. Она успела переодеться в бордовое вечернее платье, отчего сразу повзрослела, спрятав юношескую угловатость. Андрей заметил, что взгляд Юлии то и дело останавливается на его шраме и глаза ее при этом будто вздрагивают. Он всегда чувствовал на нем чужие взгляды, где бы ни был. И только Шиловский не замечал обезображенного лица и всегда смотрел куда-то в переносье.

– Где же ваш дядя? – спросил Андрей, ощущая волнение и тепло от заботливости в голосе Юлии. – У меня к нему очень важное дело.

– У него – тоже! – сказала Юлия. – И он очень просил подождать. Кстати, сорок минут не прошли, дядя, наверное, еще на службе…

– Ему можно позвонить?

– Конечно! – обрадовалась она. – Идемте! Телефон в кабинете.

Она взяла его руку, как дети берут взрослых, и повела за собой в переднюю, затем наверх по лестнице. Андрей послушно следовал за ней, чувствуя на запястье ее теплую руку и бездумно восхищаясь этим теплом. В кабинете она сама взяла телефонную трубку и попросила соединить с Реввоенсоветом. Ожидая ответа, крадучись рассматривала шрам, и Андрей уловил сострадание в ее глазах. Телефон Шиловского не отвечал, Юлия решила, что дядя куда-то отлучился, и хотела перезвонить через несколько минут. Пережидая время, Андрей стал осматриваться. Огромный кабинет был отделан черным деревом и заставлен книжными шкафами, на которых в изобилии стояли чучела птиц: от орла с распущенными крыльями до стайки колибри, изумрудами развешанных на тонкой серебряной проволоке. Кабинет революционера Шиловского скорее напоминал кабинет ученого.

– Дядя учился когда-то в Сорбонне и занимался биологией, – заметив любопытство Андрея, объяснила Юлия. – И до сих пор мечтает вернуться к науке. После своей мировой революции.

Обилие книг напомнило Андрею кабинет владыки Даниила. Полузабытое желание прикасаться к корешкам, доставать тома и листать, случайно выхватывая зрением неожиданные слова и фразы, и тут же искать и находить великий и тайный смысл, судьбоносность этих слов и фраз, тяга к заповедной книжности вдруг обострились, и Андрей непроизвольно потянул дверцу шкафа. Она оказалась запертой на ключ. Сквозь стекло корешки книг казались еще более заманчивыми и притягательными.

– А я изучал историю в университете, – неожиданно для себя признался Андрей. – Только успел забыть об этом… Хотя должен был пойти учителем в гимназию.

– Я все знаю про вас! – засмеялась Юлия. – Дядюшка много рассказывал…

Андрей обернулся на ее смех, скрывая удивление, спросил с расстановкой:

– И что же… он рассказывал?

– Проще спросить, что не рассказывал! – весело ответила она и сняла трубку.

Телефон по-прежнему не отвечал, и удовлетворенная Юлия заключила, что дядя выехал домой и скоро будет. Они спустились вниз, Юлия отправилась на кухню – подогреть ужин – и хотела оставить Андрея в гостиной, однако он пошел следом.

– Хотите, я вам расскажу то, что вы от дяди не слышали? – предложил он, внутренне распаляясь. – И никогда не услышите?

Лицо ее дрогнуло, и опечалились глаза, а волосы, кажется, еще потяжелели.

– Хочу, – проронила она обреченно.

– По моему приказу расстреливали пленных, – сказал Андрей. – По моему… На моих глазах, сорок шесть душ…

– Я знаю, – перебила она, не поднимая головы. – И вас за это арестовали.

– Да, арестовали, – чувствуя, как деревенеют губы, сказал Андрей. – Но за это же произвели в судьи. А я не могу принять такой… благодарности.

– Это революция, – убежденно произнесла она. – А революция отменяет старую мораль. Конечно, жестоко, но иначе победить нельзя.

– Мораль отменить невозможно! – излишне горячо проговорил Андрей. – Это же не указ… не долговая расписка! Как вы можете так говорить?

Он тут же остановил себя, попытался взять в руки: глупо, ведь не Шиловский перед ним, всего лишь его племянница, девица на выданье, которой хочется светской беседы. Надо обождать, сейчас приедет хозяин этого дома, вот тогда можно и поговорить…

– Вы не верите в революцию? – тихо изумилась она, видимо, привыкнув к людям убежденным, как ее дядя.

Андрей усмехнулся и ничего не ответил. Юлия обиделась:

– Считаете меня за глупую девицу, которая существует здесь, чтобы развлекать дядиных гостей?

– Простите, я так не считаю, – буркнул Андрей.

Юлия посмотрела на него по-женски горестно, жалостливо, как на несчастного, убогого человека, однако сказала не о том, что думала:

– Меня учили не вникать в дела мужчин. Но я много слышала о революции… Как же так: не верите и служите ей?

– В Красной Армии семьдесят тысяч офицеров! Бывших… – сдерживаясь, сказал Андрей. – Думаю, мало кто верит. Но они служат, только не революции, а России. И об этом никогда не надо забывать. Я же увлекся, забыл…

Он замолчал и в тишине услышал пронзительный, но приглушенный толстыми стенами крик. Показалось, что доносится он с улицы, однако Юлия, заметив настороженность гостя, озабоченно объяснила:

– Кузьма кричит, в живом уголке. Кузьма – старый павиан.

– Отчего же он кричит? Голодный?

– Нет, просто солнце село, – улыбнулась Юлия. – Когда становится темно, он боится.

Андрей чувствовал, как его тянет на откровенность, но крик, так похожий на человеческий вопль ужаса, смутил и несколько отрезвил.

– Говорите, говорите, – подбодрила Юлия. – У вас такая странная жизнь, и лицо… Когда вы молчите, оно делается страшным. А когда заговорите – красивый.

– Я не умею вести светских бесед, – признался Андрей. – С пятнадцатого на фронте, отвык.

– А я тоже не умею, – засмеялась она. – Мои родители были очень бедными людьми, и с десяти лет я жила в чужой семье, у дяди. А там говорили только о революции.

– Господи, сколько лжи! Сколько обмана и вранья! – вдруг прорвало Андрея. – Все пропитано, все уже распухло от их сладкой лжи! Не могут обмануть – угрожают, а кто не боится – берут в заложники сестру, мать, старого отца. Воровство по России идет…

– О чем вы? – испугалась Юлия.

– О вашей революции! – отрубил он. – Слово только французское, а по-русски – воровство.

– Но восстал народ, – возразила она не совсем уверенно. – Народ совершил революцию. Он победил.

– Да его обманули! – чуть не закричал Андрей. – Ему наврали и повели за собой. Большевики, меньшевики и прочие… Они обещали ему хлеба и любви. Хлеб и любовь – это коммунизм. Но только чтобы взять власть! Взяли… А теперь не дадут ни хлеба, ни тем более любви. Хуже того – отнимут последнее.

– Вы же контрреволюционер! – догадалась она. – Самый настоящий! Наверное, вы были очень богатым человеком, да?

– Я? – переспросил он, оглядывая стены. – Я жил беднее, чем ваш революционный дядюшка! Мы жили по-крестьянски, в захудалом сибирском уезде.

– Отчего же тогда вы так не любите революцию?

– Скажите мне, Юлия, – спокойнее продолжал Андрей, – что такое революция? За что ее можно любить? За то, что революционеры использовали завет Моисея – разделяй и властвуй? За то, что поделили целый народ на классы? И одних взяли с собой, вторых пристращали, а третьих и четвертых натравили друг на друга?

Ему стало противно от своих слов. Что толку переливать из пустого в порожнее? Сколько уже было подобных разговоров, от которых в голове оставалась каша, на душе мрак и впереди тупик! Сразу после октябрьского переворота офицеры на фронте до хрипоты спорили, жуя непривычные для языка слова. В окопах грызлись между собой солдаты, на митингах чуть ли не врукопашную сходились приезжие штатские агитаторы.

«О чем мы говорили? О чем? – думал он. – Будто напасть какая-то, навязчивый бред…»

Андрею представилось, как сейчас примерно такой же диалог идет в каждом доме Москвы, в каждой квартире. И не только в Москве – во всех городах и селах миллионы, десятки миллионов людей, запершись или, напротив, распахнув двери, говорят и спорят об одном и том же. Если убрать стены домов и лачуг, то вся страна в этот миг превратится в одну орущую толпу. Да разве может родиться хоть одна светлая мысль в этом оре? И разве прибудет любви и хлеба?!

Далеко за стенами, в чреве бывшего купеческого особняка, кричал от страха павиан Кузьма.

Они долго молчали. Разогретый на керогазе ужин остывал, за окнами сгустилась темнота.

– Как же вы живете? – беспомощно спросила Юлия. – И как дальше жить станете?.. Я помню, как тяжело было дядюшке. Его бросали в тюрьму, угоняли в ссылку, он подолгу прятался и жил на чердаках. Но у него была светлая идея. А вы? Откуда у вас берутся силы жить? Нет-нет! Не жить, а не бояться?

– А я боюсь, – признался Андрей. – Только терплю.

– Как странно, – проговорила она задумчиво. – И страшно… Вы совсем непонятный человек.

Андрей почувствовал, что выговорился, что сжег все заготовленные для Шиловского слова и, будто сон на посту, медленно и коварно подкрадывается усталость. Он посмотрел на часы – все сроки вышли.

– Хотите вина? – неожиданно предложила Юлия и потянула дверцы стеклянной горки. – В Москве «сухой закон», но дядя недавно привез двадцать бутылок старого вина. Я уже пробовала!..

– Благодарю, – бросил он. – Вашего дяди я не дождусь. Мне пора. Было очень приятно познакомиться. Честь имею.

В передней он снял фуражку с вешалки – оленьих рогов, – крепко насадил на голову. Чувствовал, что Юлия стоит сзади и смотрит ему в спину. Андрей взялся за ручку двери, когда она спохватилась:

– У вас есть ночной пропуск?

– Пропуск? – Он медленно обернулся. – Зачем?

– Чтобы не задержал патруль!

– У меня есть мандат.

– Без пропуска все равно задержат.

– Убегу!

Юлия схватила его за руки:

– Не пущу! Вас убьют! Патруль стреляет, если бегут! Я сама видела…

«Теперь так и будет, – обреченно подумал он. – Есть пропуск – живи, нет его – ты вне закона. В камере было лучше, в «эшелоне смерти» я был свободнее…» Он вспомнил, что однажды поздно вечером их уже останавливал патруль и Тауринс предъявлял пропуск. На два лица. Они даже ему личного пропуска не дали…

Окончательно сломленный, он тихо попросил:

– Налейте мне вина… А спать я буду вот здесь, у порога. Как и положено вашему псу. Где обычно спит ваша собака?

– Что с вами, Андрей Николаевич? – Юлия по-прежнему держала его за руки. – Не смейте так говорить!

– Дайте мне вина!

– Сейчас, только успокойтесь. – Она метнулась на кухню. – Дядя к вам очень хорошо относится, поверьте! Если не сказать больше…

– Не говорите! Я сам все очень хорошо чувствую! – засмеялся Андрей. – Я ему так благодарен! Он спас от смерти! Он вытащил меня с того света! Пригласил в свой дом и даже в «сухой закон» достал вина! Ну скорее, Юлия! Иначе я стану кричать, как ваш павиан. Видите, света нет, тьма кругом, тьма, и мне страшно…

Он схватил поданный Юлией бокал, выпил одним духом и, опомнившись, провозгласил тост:

– За хозяина дома! За моего хозяина!.. Что же вы не пьете? Вы обязаны выпить за господина!

Она, заражаясь его истеричностью, налила себе полный бокал, выпила, не поднимая глаз.

– Браво! – закричал Андрей. – Еще раз! Еще хочу за хозяина!

Андрей сам налил вина – бутылка была старая, с медалями, наверняка из царских погребов, и это еще добавило яростной веселости.

– Служить такому человеку – счастье, Юленька! Да здравствует революция!

Он выпил, но жар нетерпения и какого-то буйства еще сильнее палил грудь. Тогда он схватил тяжелую граненую бутылку и, запрокинув голову, вылил в рот, вдавил в себя оставшееся содержимое.

– Это за светлое будущее, – выдохнул Андрей. – За любовь и хлеб.

– Как же помочь вам? – чуть не плакала Юлия. – Вам плохо? Вам горько, да? Скажите, чем я могу помочь?

– Ах, благодетельница вы моя! – захохотал Андрей. – Да я стану хвостом вилять, руки лизать!..

– Андрей Николаевич!

– Лаять я научусь! И будьте спокойны: ни дома вашего, ни революции никто не тронет! Я страж! Я верный раб и страж!

– Ну что же мне делать? – стонала она. – Чем же помочь?

– Дайте еще вина! – подсказал Андрей. – Пока хозяин не видит! Дайте еще одну кость!

– А вам поможет? Поможет?

Юлия достала приземистую, пузатую бутылку, но, подавленная и растерянная, выронила ее на пол. Андрей чуть ли не на лету подхватил бутылку, бросился целовать руки Юлии. Она высвободилась, отбежала к окну, глядя с жалостью и страхом. Андрей изломал, сокрушил закупорку, вынул притертую пробку, вдохнул запах вина:

– Боже! Веками пахнет… Попробуйте, Юлия! Это же дух времени!

Она отшатнулась, помотала головой. Андрей не отступал:

– Тогда выпейте со мной! За униженный русский народ. За измученную Россию! За умершую! Не чокаясь, как на поминках.

Всунув в ее руки бокал с вином, он с трудом выцедил свой и долго стоял, опустив голову. Наверное, Юлии показалось, что он угомонился.

– Я совсем вас не понимаю, – проговорила она. – Вы сильный человек. Я же чувствую в вас такую силу!.. Но вы – как ребенок!

Андрей только рассмеялся, опершись о стол:

– Нет, вы понимаете, все понимаете… Даже отчего кричит ваша обезьяна! – Он взял бутылку и бокал, догадливо поднял их над головой. – Мы сейчас угостим патруль! У него ведь тоже собачья служба!

Юлия догнала его у двери, заслонила ее собой.