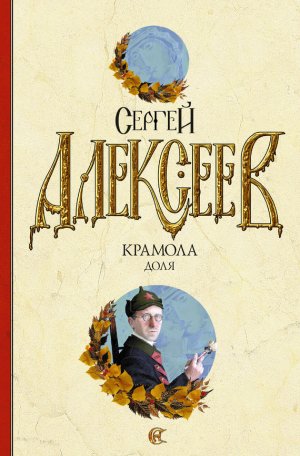

Крамола. Доля Алексеев Сергей

– Смотри, – сказал ему комендант, – перед тобой враг крестьянского большевистского дела и всего человечества – ссыльный Пергаменщиков. Гляди, какой он есть.

Посыльного – а было ему лет тринадцать – аж передернуло, и рука потянулась за винтовкой: от покойного отца еще слышал эту фамилию, от матери, когда Анисима Рыжова в кандалы забили и угнали на каторгу. Вся боль и беда шли от этого человека, все детское горе им замешано, выпечено, подобно караваю, и теперь есть не переесть горького хлеба. Наверное, прямо бы с крыльца и саданул его из винтореза отчаянный парнишка-посыльный, да Мамухин остановил, утешил:

– Потерпи… сынок. Мы его самым страшным судом судить станем. Самой страшной смертью карать.

Свита Пергаменщикова спешилась, лошадей к коновязи потянула, но сам «студент» все еще гарцевал, похлопывал жеребца по шее, жмурился на солнце.

– Узнаете меня, товарищ Мамухин? – спросил он.

– Признал, признал, – сквозь зубы выдавил комендант Есаульска.

– Комиссаром в ваш отряд послан, – заявил Пергаменщиков. – Из центра. Прошу любить и жаловать.

– Пожалую, – проронил Мамухин, смиряя гнев.

Он лихорадочно придумывал казнь «студенту», но ничего толкового в голову не приходило. Если на березы поднять, так зима, дерево мерзлое и не согнешь его, чтоб ноги привязать, сломается. Просто расстрелять или зарубить тесаком, откованным в кузне Анисима Рыжова, для такого врага мало. Раздеть бы да на комарах оставить в тайге, но ведь не лето, нет комаров. «Вот как бывает! – про себя загоревал и восхитился комендант. – Такой вражина, такой супостат попадется, что и казни смертной на него не придумаешь!»

– Много слышал о вашей беззаветной преданности делу революции, – сказал Пергаменщиков и слез с коня. – По всей Сибири и Уралу идет слава о коменданте партизанского района. А ваш мужественный штурм города Есаульска войдет в историю гражданской войны! Так что рад буду служить при таком легендарном полководце. И в старости гордиться буду, что состоял комиссаром у самого товарища Мамухина!

Сказал он это все на одном духе и с такой любовью, что комендант на мгновение расслабился и забыл о казни. Но, спохватившись, спросил:

– А какой ты партии нынче?

– Самой верной и преданной – партии большевиков! – ответил Пергаменщиков с достоинством.

Ответ Мамухину понравился, Анисим Рыжов всегда большевиков хвалил. Но ведь присылали уже одного комиссаришку из них, тот сразу же хотел отряд к рукам прибрать. И прибрал бы, не прояви Мамухин партизанской бдительности.

Пергаменщиков стоял внизу, комендант – на крыльце. Оба раздумывали, приглядывались друг к другу, смекали, что к чему. Первым нарушил затянувшееся молчание Мамухин.

– Я тебя должен казнить, – заявил он. – По завещанию мудрого партизанского вождя Анисима Рыжова. Так что, парень, готовься к смерти. Все, что хотел Анисим, я исполнил. Исполню и последнее его желание.

Рота партизанского воинства, что занималась строевой подготовкой, промаршировала к штабу, развернулась во фронт и замерла по стойке «смирно». Пергаменщиков поглядел на выправку бойцов, похвалил:

– Вы, товарищ Мамухин, на сегодняшний текущий момент лучший командир во всей Сибири. У вас природный талант военачальника и революционера. Я вам пророчу большое будущее!

– Без тебя знаю, – огрызнулся комендант и беззлобно добавил: – Побеждать возможно только при железной дисциплине. Славный вождь Анисим Рыжов своей смертью доказал. Все равно тебя ждет кара трудового народа. Судить буду!

Пергаменщиков, как всегда, ничуть не смутился и не испугался. Свита его вроде бы рыпнулась, потянула карабины из-за плеч, однако партизаны окружили ее и разоружили в один миг. Новоявленный комиссар спокойно поглядел на такое самоуправство, скинул доху, швырнул ее на снег, а на нее бросил свой револьвер.

– А я слышал, вы мудрый человек, Дмитрий Иванович, – сказал он. – И за что бы ни взялись, все решаете по справедливости.

Парнишка-посыльный изнывал за спиной Мамухина, теребил полу дохи:

– Кончай его, дядь Мить! Смотреть больше не могу! Или я его счас!..

– Погоди, – сдерживал Мамухин. – Придумаем ему казню, погоди.

– Убьете меня, а что дальше делать станете? – спросил Пергаменщиков.

– Волкам бросим! – с острой по-детски ненавистью выкрикнул сын Анисима Рыжова. – Или собакам!

– Слыхал голос народа? – кивнул комендант на посыльного. – Вот сколько ненависти против тебя накопилось в крестьянских сердцах!

– Товарищ Мамухин, я вас не о том спросил, – невозмутимо заметил Пергаменщиков. – Спросил я вас о дальнейших планах вашей революционной борьбы. В мужественной и героической войне вы взяли город Есаульск. Ну а дальше что делать? Куда вы поведете ваших преданных и храбрых богатырей? Есть ли у вас реальный план?

Мамухин насупился. Пергаменщиков спрашивал как раз о том, над чем бился уж много ночей комендант Есаульска. Ну верно, взял город, а дальше? Красноярск штурмовать? На Енисейск поворачивать? Сил не хватит. Сидеть в Есаульске – так партизаны скоро домой запросятся, пахать и сеять надо. К тому же какая армия без войны?

Однако тайных дум своих комендант не выдал ни видом, ни голосом, сказав с подозрительным прищуром:

– Выведывать планы – дело шпионское. Ты уж не лазутчик ли, часом? Не от Колчака ли посланный?

– У меня мандат имеется, – невозмутимо заявил Пергаменщиков. – А вот дальнейших планов и руководства к действию у вас нет, дорогой товарищ Мамухин.

– Есть у меня и планы, и действие! – рубанул комендант. – Только тебе хрен скажу!

– Ну если есть, то казни меня, – согласился Пергаменщиков и стал разматывать с шеи шарф. – Я тебе тогда не нужен, и зря меня послали сюда. Действуй по плану. Да здравствует мировая революция!

Он был готов умереть, и посыльный Мамухина уже водил винтовочным стволом по его фигуре, выцеливая то голову, то грудь.

– Не стрелять! – предупредил комендант и спустился с крыльца. – Казнить всегда успеем. Сначала судить надо, по революционным законам и заветам.

– Я разрешаю без суда, – позволил Пергаменщиков. – Я смерти не боюсь.

В эту секунду грохнул выстрел. Все всполошились, завертели головами и увидели Леньку-Ангела на крыше штаба. Ленька перезаряжал берданку. Не успел Мамухин слова сказать, как с крыши громыхнуло еще раз. Пуля взъерошила волосы на непокрытой голове Пергаменщикова и вспорола снег за его спиной.

– Ленька! Запорю, гаденыш! – крикнул комендант и погрозил кулаком. – Не смей!

Ленька-Ангел зарядил берданку и выстрелил. Пергаменщиков даже не вздрогнул.

– Батя! – заорал Ленька. – Погоди, батя! Я тебя счас освобожу! Всех освобожу!

Он пальнул еще раз, и под шумок, пользуясь неразберихой, ударил из винтовки рыжий посыльный – сын Анисима. Бил почти в упор, но пуля лишь резанула сугроб за левым плечом «студента».

– Стойте, сволочи! – заорал Мамухин. – Приказываю не стрелять!

Голос его потонул в сдвоенном треске выстрелов, пули кромсали снег. Тогда комендант сшиб с крыльца своего посыльного, вырвал у него винтовку и потащил Пергаменщикова в штаб. Ленька-Ангел взревел и, разогнавшись по крыше, развернул полы тулупа…

Мамухин выгнал из штаба писаря, запер дверь на крючок.

– Видал гнев народный? – повернулся к Пергаменщикову.

– Да, товарищ Мамухин, – согласился тот. – Благородный гнев. Только знаменитый партизанский вождь Анисим Рыжов тоже находился, мягко говоря, в состоянии заблуждения.

– Кто? Анисим?! – взъярился Мамухин. – Да он был самым светлым и верным вождем! Он уже погиб за революцию, а мы еще нет!

– Я тоже такого же мнения, – поддержал Пергаменщиков. – Но и дорогой товарищ Рыжов не знал дальнейших планов революционной борьбы! Завоевал бы он Есаульск в упорной и кровопролитной войне, а потом куда? Что? Зачем?

Комендант промолчал, заерзал в кресле, взятом из купеческого дома. Пергаменщиков сделал паузу и робко переступил с ноги на ногу.

– Нельзя двигать революцию в полных потемках, – ласково сказал он. – Вот я и пришел, чтобы открыть вам незрячие глаза, развернуть перед вами, доблестный партизанский вождь, генеральную карту революционного похода.

Мамухин выглянул на улицу, подозвал посыльного и велел никого в штаб не впускать. Тот стал клянчить отобранную винтовку, выклянчил и, взяв на ремень, встал у дверей. Час стоял, другой, третий, и все больше овладевало им беспокойство: уж не прибил ли втихаря ненавистный Пергаменщиков геройского командира красного партизанского воинства? О чем можно так долго разговаривать, когда надо отомстить за отца и поставить «студента» к стенке?

Вокруг штаба ходил кругами Ленька-Ангел, прицеливался в зашторенные окна и скулил, словно побитый щенок:

– Потерпи, бать, освобожу-у…

Комендант Есаульска с комиссаром Пергаменщиковым просидели до глубокой ночи, затем Мамухин попросил еды, и они заперлись до утра. Никто не слышал, о чем они беседовали, однако на рассвете Мамухин вышел на крыльцо, обнимая комиссара за талию. Приказал построить войска и, когда партизанские роты замерли перед штабом, стал держать речь:

– Товарища комиссара Пергаменщикова уважать и слушаться, как меня. Как только победим проклятую интервенцию и колчаковщину, пойдем в поход на Индию!

Мужики-партизаны в строю зашушукались, запереглядывались, кто-то неторопливый спросил: далеко ли эта Индия? И тогда со всех сторон посыпалось:

– Далеко! За зиму-то не сходить.

– А за зиму не сходить, дак не пойдем.

– Весной-то сеять! Может, на лето сходим?

– И за лето не успеем!

– Пойдем на Индию! – резче повторил комендант. – А надо будет – так и через Балканы, и через Кордильеры! Мы понесем свет революции во все темные уголки планеты!

На том митинг окончился. Партизаны, подчиняясь дисциплине, приказ командира вслух не обсуждали, но каждый думал про себя и об Индии, и о революции, и о жене своей и ребятишках, и о земле-кормилице.

Новый комиссар не кричал, не лез в военные дела и боевые учения, а наблюдал за четкой организацией партизанской жизни, за строгой дисциплиной и нарадоваться не мог. Его изумляло все: строевые занятия, чистота оружия, пушки, четырнадцатилетние новички, владеющие штыковым боем. Дмитрий Мамухин видел восхищение комиссара и был доволен. Пергаменщиков сравнивал его со Спартаком, который тоже был вроде партизана и командовал восставшими рабами. И так, душа в душу, они прожили весь декабрь, а потом и несколько дней января, до того самого часа, когда не стало на свете комиссара.

Посыльный и Ленька-Ангел сговорились и решили, что коменданта толкают на предательство заветов Анисима Рыжова и что комиссар только и ждет случая, чтобы коварно убить партизанского вождя Дмитрия Мамухина. Сам Мамухин, по их мнению, ни о чем таком слышать не желал потому, что был ловко обманут. Несколько раз посыльный с Ленькой скарауливали Пергаменщикова и стреляли в него, однако не брали комиссара свинцовые пули. Тогда Ленька забил в ствол берданы медную пуговицу, а посыльный взял отцовскую саблю, которую заговорила есаульская знахарка. И так пошли они на Пергаменщикова. Проникли тайно в штабную горенку, где спал комиссар, и там… Одним словом, исполнили завет.

– Зачем вы его убили? – плакал геройский вождь партизан. – Он мне путь открыл, дорогу верную показал! Он мне дал взглянуть на карту генерального похода революции. Как же я пойду теперь на Индию? Как найду ее? Пропадем без комиссара. Война кончится – опять мне землю пахать? А я не хочу! Вот она где у меня – земля! – резал он себя ладонью по горлу. – Я был создан для революции, я родился, чтоб освобождать народы от ига капитализма! Не пойду назад в крестьяны! Воевать буду!

Через несколько дней к Есаульску подошли части регулярной Красной Армии. Командование к партизанам отнеслось хорошо, их поставили на довольствие, а Мамухина утвердили комендантом. Однако не минуло и недели, как вышел коварный приказ: сдать Красной Армии с такими боями взятый город, партизан разоружить и отправить по домам. К тому же еще арестовать и предать суду военно-революционного трибунала всех, причастных к убийству комиссара Пергаменщикова.

В первый момент у прославленного партизанского командира и вождя революционных бойцов земля закачалась под ногами. Он был согласен сдать город и даже выдать суду своего сына Леньку-Ангела вместе с посыльным, но только чтобы не разоружаться и не расформировывать лучший партизанский отряд. Наверное, это было предательство революции, если кто-то додумался распустить по домам закаленных бойцов, которым еще воевать в разных странах за свободу народов.

И тогда Мамухин захватил склад с провиантом, нагрузил обоз всяким армейским добром и боеприпасом – все сгодится для будущих боев – и отправился в родные края. Он знал, что за ним пошлют погоню, и поехал не по дороге, а по льду реки, чтобы был обзор.

Через неделю, совершив кружной путь, Мамухин пришел в Березино и застал там продотряд, выгребавший из амбаров хлеб. На допросе продотряд признался, что послан из Есаульска и будто бы хлеб нужен революции.

Мамухин понял, что кругом творится немыслимое предательство и измена. Хоть снова иди и бери Есаульск!..

6. В год 1920…

Трибунал… Кара…

Есть слова, от звучания которых прежде вздрагивает душа и лишь потом доходит их смысл. Они понятны без перевода на всех языках.

Контрреволюция, террор, экспроприация, реквизиция, диктатура…

Слова эти были интернациональны в России, ибо ни одно из них не имело русского корня.

Они повторялись всюду на разные лады, словно языческое заклинание; они легко срывались с уст и были конкретны, как пулеметная очередь. В некогда сложном российском народе, где человек порой не мог понять даже себя и вечно терзался вопросом – кто я, зачем живу? – где преклонялись перед мучеником, а не перед знатностью и канонизировали блаженных нищих, – в этом народе набор рычащих слов и их суть враз упростили мир до животной простоты.

«Кто не с нами – тот против нас», «Кто не работает – тот не ест», «Кто был ничем – тот станет всем»…

Первое время после Москвы Андрей ездил по освобожденным районам Сибири и не мог отвязаться от ощущения, будто снова оказался в степи под Уфой и бродит по земле, усеянной костями. Война откатилась далеко на восток, словно таежный пожар, однако кругом все еще дымились и вспыхивали его очаги. Из тюрем и приспособленных для этой цели подвалов освободили одних, но тут же и загрузили их другими, словно опасаясь, как бы не осталось пустым нынешнее «святое» место. Одно военное положение заменили другим, а законы его – увы! – одинаковы при любой власти. Вместо интендантских и фуражных отрядов пошли по городам и весям продовольственные отряды, колчаковскую контрразведку заменила ЧК, и что больше всего потрясло Андрея, так это то, что могилы замученных большевиков переносили на центральные площади, а в освободившиеся ямы сбрасывали трупы расстрелянных по приговору чрезвычайки.

И если в Москве, выслушивая инструкции работников ревтрибунала или в беседах с Шиловским, он видел перед собой конкретных людей, видел их глаза, лица, руки, и было нетрудно понять и почувствовать, от кого исходит чужая воля, то здесь, за тысячи верст от центра, воля эта была незримой, неосязаемой, но довлеющей над человеком с силой еще более неотвратимой. Андрей надеялся, что с расстоянием гипноз чужой власти ослабнет, а то и вовсе перестанет существовать. Впрочем, так и случилось, и он почувствовал это еще в поезде, по дороге в Сибирь. Он был свободен и владел своей волей, но лишь в той степени, пока не вспоминал, кто он и зачем послан. Но и тогда была все-таки возможность проявить свою волю, хотя бы потому, что слова «трибунал» так или иначе опасались даже власть имущие люди, привыкшие к раскатам громовых революционных слов. К тому же многие знали, кто такой Березин, помнили его расправу с пленными на Обь-Енисейском канале и всегда подразумевали, кем обласкан был он в столице и как произведен в судьи.

Можно было проявить волю…

Но невидимые чужая власть и воля, материально доходившие сюда разве что в виде телеграфных лент, засургученных пакетов с мало кому ведомым содержанием, однако же были вездесущи и усилены многократно. Казалось, глаза, глядящие в упор, и руки, двигающие тебя, куда мягче: все-таки человеческий образ. А воля, воплощенная в телеграфную ленту, напоминала длинный, свистящий в воздухе бич, совладать с которым невозможно.

Кругом говорили, что это – воля пролетариата, что это его властная рука, его ум, честь и совесть.

Диктатура пролетариата.

Трепещите, враги!

То было странное, непривычное состояние: Андрей чувствовал свои развязанные руки, и рот ему никто не затыкал, и простор был кругом на многие сотни верст. И одновременно ему чудилось, будто он постоянно находится в каком-то магнитом поле. Он мог судить – творить то, что отпущено лишь высшей власти. Шиловский знал, что говорил: судья правит миром… Он мог миловать. И миловал бы всех, если бы не обязан был казнить. Он много говорил, иногда до хрипоты и отвращения к своему голосу, а вот по душам поговорить было не с кем! Тауринс от природы был молчалив, да и не доверял ему Андрей; Юлия, племянница Шиловского, – чужой, хотя и участливый человек, к тому же многого не поймет по молодости. Были еще почти всегда рядом два члена трибунала: венгр-интернационалист Янош Мохач, страдающий по своей родине сорокалетний человек с белым, без кровинки, лицом и член коллегии губчека Вешняков. Первый уже работал в военном трибунале при Пятой армии, и с ним можно было посоветоваться по всем делам, однако душевного разговора не получалось, поскольку Янош Мохач откровенно мог лишь страдать о поруганной революции на родине. Мог даже заплакать, не стесняясь слез, отчего лицо его становилось еще белее, словно гипсовая маска. Егор же Вешняков, двадцатипятилетний молодцеватый парень из бывших вахмистров, навоевавшийся в империалистическую и гражданскую, привыкший к революционному лексикону, всегда говорил резко, однозначно и коротко: «Кон-нтр-ра!» И при этом жесткая, болезненная судорога сводила его сухое лицо. Казалось, этим словом, как каблуком, он вдавливал человека в землю. Андрей внутренне вздрагивал, когда Вешняков, играя желваками, выбрасывал из себя очередное жаргонное словцо, и боялся смотреть ему в глаза. Однако скоро случилось почти невероятное: член коллегии губчека Егор Вешняков влюбился в Юлию! И сразу как-то расслабился, перестал хрустеть пальцами, сжимая кулаки, и если произносил любимое словечко, то как-то вымученно, на вдохе.

И еще было много разных людей, но ни у кого не возникало желания откровенничать с председателем тройки.

Получив назначение из державных рук, Андрей тем самым будто начертал обережный круг окрест себя. Только круг этот не спасал от нечистой силы – напротив, лишал его людей. Оставшись в одиночестве, он вспоминал, как они встретились с Сашей в разрушенном доме и как проговорили всю ночь. Пусть непростым был разговор, зато как легко и вольно проливалась душа вместе со слезами, как сладко было произносить полузабытые слова…

Часто Андрей думал о матери. Найти ее не составляло труда: есаульский женский монастырь, по слухам, стоял никем не тронутый. Однако останавливало последнее письмо, посланное из камеры смертников. Воскреснуть? Но в каком образе?.. Да и нужно ли объявляться? Маменька ушла от этого мира в обитель и, по сути, отказалась от всего, что связывало ее с земной жизнью. Она искала покой и нашла его. Так нужно ли еще раз, после «смерти», тревожить ее «воскресением»? И если разобраться, то и он ушел от мира, в котором жил неустойчиво, но все-таки привычно. Ушел и обвел вокруг себя обережную черту…

Но при всем этом душой он чувствовал, что кем бы и каким бы ни был он – маменька примет и обрадуется. Да как же ей на глаза являться? Что сказать ей?.. Чувствовал и будто готовился к исповеди, накапливая в себе покаянные слова и слезы. Особенно много их приходило по ночам, если случалось ночевать «дома» – в Красноярске, в каменном особняке с зарешеченными окнами, который городские власти выделили под ревтрибунал и жилье. Он лежал с открытыми глазами, слушал, как сопит в смежной комнате телохранитель Тауринс, как шаркает ногами по земле часовой за окнами, и порой ему казалось, что он плачет. Что затвердевшее в коросту нутро размякло и освободившиеся слезы текут по щекам. Тогда он щупал пальцами лицо, глаза – все было сухим и горячим, как при болезни.

Однажды ночью Андрей очнулся от собственного крика и в предрассветных сумерках увидел, что на постели сидит Юлия.

– Что?! – вскинулся он. – Почему вы здесь?

– Вы кричали. – Она потрогала его лоб. – Мне показалось, вы больны…

– Нет, я здоров! – Он сбросил ее руку и, завернувшись в одеяло с головой, отвернулся к стене, однако тут же привстал. – Что я кричал? Что?!

Тауринс больше не сопел, видимо, прислушивался.

– Бессвязное что-то, – сказала Юлия. – И маму звали…

– Но маму же, а не вас! – грубо крикнул Андрей. – Уходите отсюда!

Наутро он извинился перед ней и тем самым будто признал свою слабость. На какой-то миг возникло желание исповедаться, отбросить всю подозрительность и недоверие, однако он спохватился и взял себя в руки. Конечно же, Юлия была подослана Шиловским, чтобы всюду контролировать его, знать о каждом шаге, о каждой его мысли, написанной ли в протоколах или высказанной вслух. Она только и ждет, когда Андрей расклеится и начнет откровенничать. Еще в поезде, приглядываясь к своим спутникам, он поделил их так: Тауринс приставлен, чтобы осуществлять внешний контроль, выслеживать, с кем и по какой причине встречается, Юлия, с ее от природы данным искусством, обязана следить за его умом и сердцем. Два ангела-хранителя стояли за плечами…

Он стал бояться спать по ночам, и если засыпал, то ненадолго и тут же вздрагивал оттого, что начинал говорить. Промучившись так несколько дней, он старался поехать куда-нибудь и отоспаться в поезде. Председателю тройки выделили личный вагон, который все время стоял в тупике на станции и по первому требованию мог быть прицеплен к любому составу. Дорога укачивала Андрея, облегчала душу, хотя часто снился сон-землетрясение, впервые увиденный еще в «эшелоне смерти».

Едва вернувшись из Канска, Андрей оставил в Красноярске членов трибунала изучать дела, переданные из губчека, а сам отправился в Ачинск. Последним Декретом ревтрибуналу давалось право проверять следственные действия чрезвычаек и инспектировать тюрьмы. Военно-революционному трибуналу, пока он действовал на освобожденных территориях, заниматься этим было некогда, местные ЧК с трудом поспевали управляться с текущими делами, а попросту выносить приговоры и по законам военного положения расстреливать: для колчаковцев, взятых с оружием в руках либо не сдавших его по приказу, для контрреволюционеров, саботажников и дезертиров других приговоров не было. Ко всему прочему, вдоль железной дороги и в глубинках разгуливали бандитские шайки грабителей, мародеров и бывших партизан, отказавшихся разоружаться. Однако в тюрьмах находились сотни людей, арестованных по самым разным причинам, но без предъявленного обвинения.