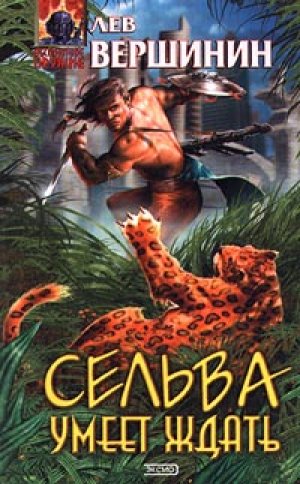

Сельва умеет ждать Вершинин Лев

— Если можно…

— Ну что? Говори!

— Хотелось бы, — выдавил Арчи, — сменить псевдо. Просьба, он прекрасно знал это, была практически неисполнима. Согласно Уставу, псевдо присваиваются офицерам пожизненно и изменению не подлежат. Во всяком случае, прецедентов не было. Но сейчас ситуация, судя по всему, располагала, и штабс-капитан До-женко не собирался упускать случая.

— Иных пожеланий не имею.

— Хм… — Ваэльо Бебрус кашлянул в кулак. — А чем же тебе твое-то не угодило? Псевдо как псевдо. Солидное даже. Туз! — произнес он отчетливо и несколько мгновений, зажмурившись, прислушивался к отзвукам эха. — Вполне достойно для офицера.

Затем, пристально обозрев хмурого Арчи, пожал плечами.

— Ладно, будь по-твоему. Пойдем навстречу молодежи. Ну, какую погонялу желаешь? — Глаза его весело блеснули. — Может быть, Друг? Или нет, лучше — Шар, в честь Земли! А может, Барбюс, а? Писатель такой был, французский…

Арчи молчал, не смея возражать и не желая соглашаться.

— Понятно. А если — Белый Клык? Что скажет народ?

Народ упорно безмолвствовал.

— Хорошо, — кивнул Бебрус. — Убедил. Твой вариант?

— Акела… — до корней волос залившись пунцовым жаром, прошептал штабс-капитан Доженко.

На рубеже. 16 сентября 2383 года.

— Винницкий! Я всегда знал, что ты гей, — печально сказал рав Ишайя и, не целясь, въехал Пете по детородным причиндалам твердым, словно из гранита тесанным коленом. — Но иногда, человек, мне кажется, что ты гой, и тогда мне хочется тебя удавить…

Суровый рав презирал скулеж. Следовало сдержанно обидеться.

— Это я гой? Это вы, ребе, гой! — сдержанно обиделся Петя пять мучительных минут спустя. — Просто стыдно слушать такие слова из вашего рта. Вот вам крест, посмотрите, какое у меня к нему отношение, и делайте со мной что хотите!

Он выдернул из-под воротника тускленькое латунное распятие, швырнул его в пыль и пал на колени.

— Вот я.

— Нет, — невыразимо скорбно ответил бульдозер с пейсами, быча лобастую голову. — Это потом. Сейчас ты нужен целый.

Петя просиял.

Трусом он не был, но попасть под рава боялись и многие похрабрее.

— Для вас я сделаю все. Вам нужна луна с неба? Дайте мне две тысячи кредов, и вечером она будет у вас в гараже без всякого гонорара!

Рав Ишайя сверился с золотым брегетом, вернул его в карман, аккуратно выпустил цепочку и поправил широкополую шелковую шляпу.

— Винницкий! Нагой и голодный явился ты ко мне, взывая об убежище, и, будь я штатским, я бы выгнал тебя пинками. Но я — служитель Б-жий, а у тебя есть отец, который не виноват, что давным-давно, в черную для народа избранного ночь, не успел кончить на стенку.

— А я просил? — посмел заикнуться Петя, но, к счастью, не был услышан.

— Я поручился за тебя перед достойными, Б-гобоязненными людьми, и ты обрел пищу и ночлег, — продолжал рав. — Но ныне люди приходят ко мне и спрашивают: где наши креды, которые лежали в полированной тумбочке под визором? Люди говорят: рав, их не мог взять Б-г, и их наверняка не мог взять тот приличный молодой человек, которого вы представили как сына всеми уважаемого мосье Винницкого. Люди беспокоятся: не значит ли это, что опять будут погромы, и не пора ли заблаговременно вылетать на Манну-Небесную?.. Если ты решил распугать мне последний миньян (Минимальная религиозная община (ивр.).), то имей мужество сказать это сейчас, прямо в глаза.

Петя потупил очи.

— Милый рав, я же не Лурье, чтобы никогда не ошибаться. Но я больше не буду. — Он подумал. — И потом, рав, я же не украл. — Голос его исполнился негодования. — Я одолжил. — Он опять подумал. — Я все верну. Верите?

— Верю, — твердо сказал рав Ишайя. — Ибо ты летишь сегодня. А твой гонорар я раздам людям, чтобы они больше не боялись погрома. Омин.

— Да будет так, — грустно согласился Петя. Рав снова поправил шляпу.

— Идем, пора забирать твои документы. Антрацитовые усы Винницкого изогнулись вопросительными знаками.

— У меня ж их есть, — сообщил он, вытряхивая из рукава колоду разноцветных статс-визиток. — Видите, милый рав? У меня их есть столько, что могу даже недорого уступить, если очень хотите.

Солнечный луч спрыгнул на серебряный бок угрюмого грифона, покровителя Ерваальской Автаркии, не задерживаясь, промчался по радужной гриве данбангийского единорога-поддерживателя, судорожно откинувшего на компартменте раздвоенные копыта, и, пару секунд поерзав, прилип к густо-оранжевому, обрамленному бархатисто-пурпурным одеянием додекаэдру гербового щита Демократической Этнократии Хайбай.

Рав Ишайя наугад выдернул одну из визиток.

— Липа, — заключил он, принюхавшись.

— Да. — Петя приосанился. — Но какая!

— Паленая. — Вернув визитку, рав вытер руки и выбросил платок.

— Ну вот вы опять делаете мне невыносимо больно. — Сплюнув на пластик, Петя принялся что-то тщательно обтирать, пытаясь вернуть угасшему грифону первоначальный блеск. — А зачем, ребе? За что? За то, что вы для меня, как отец? — Он ударил себя в грудь и взрыднул. — Вы ругаете мой ерваальский паспорт, а, между прочим, я делал его сам. Я по нему три раза обувал лохов из ломбарда, и позавчера мне давали за него червонец.

Рав Ишайя замер, вслушиваясь во что-то потустороннее.

— Винницкий! — сказал он наконец, неторопливо засучивая рукава. — Помнишь, я говорил тебе, что ты когда-нибудь допрыгаешься? Так вот, ты уже допрыгался…

Лицо его внятно потемнело.

— Хорошо! — покладисто отозвался Петя, поежившись. — Лучше вы, чем меня возьмут на границе. Потому что тогда вы меня найдете и опять скажете, что я вас кинул…

Некоторое время рав Ишайя размышлял, ожесточенно накручивая на палец левый пейсик. Потом кивнул и оставил рукава в покое.

— Песах, дитя мое, — теперь дивный волжский бас его звучал проникновенно. — Ты забыл, с кем имеешь дело. Я же не шмуклер (Мелкий жулик (идиш).) какой-нибудь. И не поп — толоконный лоб. Я за-ко-но-у-чи-тель. И если я говорю, что у тебя будет документ, то это будет документ, а не анализ мочи. Больше того. Ты станешь иметь гражданство.

Петя по-тараканьи зашевелил усищами. Про такое, чтобы наставник унижался до говорить неправду, он никогда не слышал, не говоря уже про то, чтобы видеть сам. Если милый рав сказал, значит, это так и есть. Потому что рав Ишайя может почти все. А знает вообще все. Даже насчет того, что, не считая плохо сработанной пластиковой листовки со стенда «Внимание, розыск!», последним настоящим документом в жизни Пети был этот самый анализ…

Злые языки, правда, поговаривали, что имеется в загашнике у гражданина Винницкого еще и справка об условно-досрочном освобождении из Винницкого же Федерального централа. За примерное поведение и активное участие в художественной самодеятельности. Но кто ее видел, ту справку? Да и не пошла бы Галя, такая интеллигентная, вся в очках, русская девочка за сомнительного типа с — подумайте, какой ужас! — судимостью.

Вприпрыжку поспешая за широко шагающим ребе, Петю терзали смутные сомнения. (Пиша эту строку, автора тоже (Л. В.).)

Иметь настоящий паспорт ему хотелось.

Да и Галке поднадоело ходить в супругах Адольфа фон Гикльшрубера, он же Котэ Михалиани, он же Айтмат Батуев, он же Арье Шпицль, наследный принц Арбузии, вынужденный скрываться от дяди-узурпатора. По вечному зову непостижимой разуму женской души, Галка любила Петю. Но, любя, все-таки хотела оседлости, нормальных детей и тихой, добропорядочной жизни с человеком, не всегда заплеванным и уважаемым хоть кем-нибудь из знакомых.

А Петя любил Галку. И, любя, не только ни разу не кинул на серьезные бабки, но даже готов был сделать законной госпожой Винницкой, раз уж ей западло быть принцессой Арбузии.

Да все как-то руки не доходили.

…Остановились так внезапно, что Петю занесло юзом.

— Нам что, сюда? — подозрительно спросил он, потирая ушибленное об ребе плечо. — Вы уверены?

Раскуроченные, донельзя щербатые ступени винтовой лестницы вели в подвал, к обшарпанной двери, украшенной невыводимой, темной от вековых непогод резной надписью «Spartacus panvictoris vir est!» («Спартак — чемпион!» (лат.)), крайне неприличным символом и ослепительно отполированной доской, конечно, не золотой, но такой тяжелой, что любой приемщик цветных металлов не глядя отслюнил бы за нее кредов восемь, если не все девять…

Доска Петю, однако, не заинтересовала. Слишком массивными болтами была прикручена она к двери, а ночью Пети здесь уже не будет. К тому же любимая универсальная отвертка осталась где-то в прошлой жизни, той, из которой он сейчас мчался в курьерском темпе, успев лишь оставить Галке записку «Жди меня, и я вернусь», составленную, в предвидении неизбежной перлюстрации (Автор убежден, что читатель не нуждается в переводе.), на языке солнечной Арбузии.

Рулимый железной дланью законоучителя, Петя вплыл в сырой, круто пропахший разнообразнейшими миазмами полумрак подвала.

И был остановлен окриком:

— Стой, стрелять буду!

На подобные реплики Петя реагировал однозначно. Спустя какое-то время, когда рав Ишайя, к счастью, успевший ухватить ведомого за штиблеты, с натугой выдернул его из стенки, уже наполовину впитавшей в себя его высочество Шпицля, он же Адольф фон Гикльшрубер, Петины глаза, немного привыкшие к сумраку, узрели вереницу полосатых столбов, уходящих в бесконечную даль, к мохнатому, скорее всего хвойному лесу, и крестьянские дроги, неспешно держащие путь на закат.

Никто никуда не стрелял.

Просто рав Ишайя имел беседу со строгой, неприступно окутанной оренбургским пуховым платком бабулькой при швабре с примкнутым трехгранным багинетом.

— Это со мной! — отдавалось в кулуарах.

— А он, часом, не господин Марк-Издекостин будет, батюшка? — опасливо понижая фальцет, интересовалась старушка, сверяясь с длинным, вволю захватанным реестром. — А то господина Марк-Издекостина пущать никак не ведено. Вы уж меня, старую, не подведите под монастырь.

— Обижаете, Гита Самойловна, — снисходительно ответствовал рав. — Вэллс его фамилия, не видите разве?

— Ох-ти! — Божий одуванчик всплеснул лапками; швабра с грохотом обрушилась на пол, вздыбив из трещин заспанную моль. — Приехали все же! Не забыли! — До сих пор неразборчивые под сенью платка глазки вспыхнули лукавым прищуром, фальцетик обернулся тенорком, рассыпая по помещению бисер милой картавинки. — Гада, аг'хиг'ада, my dearest Gerberth! Проходите, батенька, что ж вы на пороге-то застыли, во мгле? — Бисер сменился полновесными бильярдными шарами. — А! Уж! Наш-то (Sapient; sat (Л. В.).). Как! Рад! Будет!

Коротко простучав костяшкой указательного пальца в стену, Гита Самойловна отвесила посетителям щедрый земной поклон, завершив коий, деловито спросила:

— Бердышок-то возьмете, али как тогда?

— Не впервой, прорвемся, — вспушивая пейсы, отозвался ребе.

И оказался почти не прав.

Сквозь то, где они попали, безоружным прорваться было непросто.

Крохотный, неприятно многогранный казематик потрескивал по швам, готовый вот-вот лопнуть от натуги, и в сивых клубах забористого человечьего духа бродили, обругивая друг дружку и перепихиваясь локтями, до последнего предела взвинченные, агрессивно-послушные тени.

— …А он мне и говорит: оставь надежду, — вылетело навстречу вошедшим из глубины каземата. — А как я ее оставлю, если она у меня парализованная?..

И стало тихо.

На Петю не раз смотрели с ненавистью. Но так — ни разу.

— Спокойно, граждане, спокойно! — Рав раскинул руки широким крестом. — Нам пока что не туда.

На смену ненависти пришла неприязнь, подслащенная намеком на возможность симпатии.

Буром пролагая себе дорогу, из мешанины вытолкнулся крепкий чернобровый дед в соломенном брыле и чудовищном иконостасе орденов на расшитой петушками косоворотке. Затмевая «Муфлона» трех степеней и прочую дребедень, где-то на уровне объемистого живота сиял и переливался бомборджийский «Борзой-Борз» с мечами и бантом. Петя пустил слюнку.

— Не куда? — Рык у ветерана был уникальный, генерал-полковничий, а то даже и старшинский. — Не к мастеру? Не к бухгалтеру? Не к паспортисту? Смотреть в глаза, отвечать не раздумывая!

— Лично мы по вопросу натурализации, — смиренно поведал рав.

Месиво жалостливо вздохнуло. Возможность симпатии реализовалась.

— Сурьезный ты мужик, смотрю, хоть и поп, — уважительно крякнул орденоносный дедок. — Ну, давай, может, и обломится…

— Как же, обломится! — сварливо взвизгнуло нутро каземата. — У них там что ни день, то новые правила! А квоты все режут и режут, фукуямы проклятые!

— Не скажите, милочка, — возразил визгу грассирующий баритон. — Вот мне намедни свояченица рассказывала, что кузен золовки первой учительницы ее ближайшей подруги своими ушами слышал от отчима второй гражданской жены старейшины нашего тейпа, что его единоутробный брат, можно сказать, уже одной ногой почти что там; представьте себе, душа моя, ей даже обещали назначить собеседование…

— Ей? — удивились во мраке.

— Ну, ему, какая разница? — огрызнулся баритон.

— Между прочим, очень даже большая! — злобно пояснили из тьмы. — Потому как вашего брата завсегда пустять, а вот моя сеструха уж и не молодая вроде, еще при первом Шамиле через Терек хаживала, да им разве докажешь, что не собираешься там замуж за негру выскакивать?..

Процесс пошел.

Под сурдинку пререканий, плавно переходящих на личности, рав, ни на что уже не обращая внимания, споро чертил на полу прихотливо изогнутые каббалистические знаки.

Одна за другой загогулины наливались синевой, а затем вспыхивали ярким багрянцем, высвечивая неразличимый ранее тупичок. Из серой толщи нештукатуренных стен понемногу проступала наглядная агитация.

Всеми забытый и до крайности утомленный общим невниманием к собственной персоне, Петя демонстративно проследовал к стендам.

«НАШ ГЕРБ» и «НАШ ПРАПОР» не представляли собой ничего святого, особенно на Петин взгляд, хотя в крайнем случае он готов был гордиться и этим. Естественно, не бесплатно. От «НАШЕГО ГИМНА» неумолимое время оставило на щелястой доске лишь бессмертные строки: «…пока что нет, но счастье так возможно…» и краткую справку об авторах: музыка Видсяну, слова Додону. Инициалы отсутствовали. «НАША МЯВА» оказалась почти лингвой, хоть и с акцентом, а сквозь абсолютную темень, заполнявшую щит «НАШЕ ВСЁ», на Петю смотрели жалобные глаза лобастого, бровастого, не по-доброму красноносого сельского интеллигента, ненароком загремевшего в стройбат. Зато «НАШИ ВРАГИ» выглядели вполне солидно, особенно дородная мадам в усыпанном бриллиантами треухе…

Меж тем рав Ишайя камлал вовсю.

— Алеф! Шин!! Вав!!! Самех!!!! Уф… Готово… За мной.

С трудом прервав процесс завороженного созерцания треуха, Петя одним скачком настиг ребе, целенаправленно внедряющегося в самый центр воспылавшей в тупике пентаграммы.

И далее.

В распахнутые встречь идущим объятья радушно ухающего непонятно кого, неплотно упакованного в некое подобие савана с бранденбурами, победно развеваемое непонятно откуда дующими ветрами.

— Равви, дорогой! Сколько лет, сколько зим! Это с тобой?

— Со мной, — подтвердил рав, вырываясь.

— Оба?

Ни оглянуться, ни изумиться рав не успел.

— Да! Я с ними! Особенно с их преосвященством! — тоненьким, обостренно агрессивным фальцетом бальзаковского возраста прозвучало на уровне левой Петиной подмышки. — Потому что иначе же невозможно! Я тут третью неделю хожу как на работу!

Петя осторожно отодвинулся.

— Обождите. — Рукава савана взметнулись. — Вам чего?

— Справедливости! — взвизгнула дама.

— И только?

— И справку!

— Какую еще справку?

— Что дом рухнул.

— Зачем?

— Для приватизации.

— Рухнул для приватизации?

— Нет, справку для приватизации.

— Приватизации чего?

— Дома!

— Какого дома?

— Моего. Который рухнул.

Саван, давно уже сидящий за обшарпанным письменным столом, озадаченно умолк. И молчал долго.

— Кто вас ко мне направил? — спросил он наконец.

— Гиточка, — гордо проинформировала дама. — Гита Самойловна. Вы знаете, мы ведь с ней…

— Не знаю! И не желаю знать! — зловеще прошелестело под низко опущенным капюшоном. — Но у гражданки Бхагават будут неприятности…

— Ладно, а справка? Для приватизации? — Спра-авка? — протянул саван, и в помещении пахнуло хорошо отстоявшимся тленом.

— По поводу справки для приватизации я вам вот что скажу, уважаемая. — Шелест сменился костяным скрежетом. — Киш мир ин тохес, лэелэ, унд зай гезунд! ('Поцелуй меня в жопу, коровища, и пошла вон! (идиш.)). Сгинь, нечистая сила!

Дамы не стало.

— И вот с каким контингентом я вынужден работать, Шаинька, — понемногу успокаиваясь, сообщил саван. — Между прочим, ребе! Вы не забыли, я просил узнать, они там как, унялись? Угомонились?

— Что касается папы и царя, увы, не в курсе, — преувеличенно бодро отозвался рав Ишайя. — А насчет Меттерниха и Гизо, так уже можете быть вполне покойны…

— В самом деле? — Кажется, белосаванный был приятно удивлен. — Хм. Ох-хо-хо. Так может, плюнуть на все, выйти, побродить, поразмяться… Отдохнуть от всей этой рутины?.. — протянул он мечтательно, край савана всколыхнулся, источив порыв леденящего ветерка. — М-да. Вернемся к вопросу. — Сквозь непроницаемую белизну капюшона в Винницкого вперился пристальный, щупающий взгляд. — А вы уверены, ребе, что именно этот мальчишка заколол Жюссака?

— Абсолютно, — отчеканил рав Ишайя. Петя вырос в плечах и мужественно отставил ножку. Строго говоря, рав не солгал. Колоть он, разумеется, никого не колол, но накалывал сколько угодно, а разве это две такие уж большие разницы?

— Ну, если под ваше ручательство… — Саван извлек из чернильницы алое гусиное перо, критически его осмотрел и воткнул обратно. — Фамилия?

— Пять кредов.

— Что-что?

— Давайте пять кредов, и я все скажу, — пояснил Петя.

Рав Ишайя тихо охнул.

— Что вы себе позволяете, гражданин? — Из-под капюшона дохнуло гнильцой. — Здесь вам не Галактическая Федерация! Попрошу вас не уподобляться господину Буделяну…

Петины усики взвихрились. Они не любили, когда владельца сравнивали с ординарным жульем, тем паче уже расстрелянным.

— Фамилия?

— Ну, Винницкий.

Рав облегченно вздохнул. До самого последнего мгновения он ждал, что протеже представится принцем Арбузийским.

— Имя?

— Петр. Рав зарычал.

— Ну, Песах, — угрюмо уточнил Петя. — Но лучше Петр.

— Имеете право, — подтвердил саван. — А вы, ребе, не волнуйтесь. Вы ж тоже не всегда были Ишайей. Отчество?

— Ильич! — твердо сказал Петя.

Этим он поступаться не собирался. Как бы ни пыхтел за спиной рав и как бы ни ворочался в могиле Исаак Винницкий, имевший такую библиотеку за жизнь замечательных людей, что вместо тратиться на гувернера вручил сыну ключ от книгохранилища. Великий библиофил справедливо полагал, что ни гувернер, ни улица ничему хорошему не научат, а книги наоборот. И был прав. Ведь именно из бесценных папиных раритетов кроха Песик узнал всё насчет замечательный человек П. И. Чайковский и с тех пор делал жизнь именно с него, причем довольно удачно, разве что кроме музыки…

— Профессия?

— Да.

— Убежде…

Саван умолк и конфузливо покосился на ребе.

— Ладно, — сказал он. — Прощайтесь. Рав Ишайя глубоко вздохнул.

— Ну, Песах! — Два гидравлических молота нежно легли на зябко вздрогнувшие Петины плечи. — Вот и все. Щи в котле, каравай на столе, вода в ключах, а голова на плечах. Прошай, дитя, и помни обо мне.

Пропустил через пальцы-валики мокрый от слез пейсик, без нужды сверился с золотым брегетом, вздохнул опять и покинул помещение.

— Продолжим, — сообщил саван, помахав вслед. — Религиозные убеждения имеете?

— А что?

— Вопросы здесь задаю я!

— Тогда имею.

— Прекрасно. В таком случае, положа руку на этот предмет, повторяйте за мной…

Из-под полы савана явилась книга, и далеко не простая, а очень приличная, левосторонняя, обрезанная золотом. Способная достойно украсить не только кабинетный шкаф рава Ишайи, но и прославленную коллекцию Винницкого-старшего.

— Этого не надо, — сказал Петя. — Все мое ношу с собой.

Привычно выдернув из-под воротника золотой наперсный крест, он смачно поцеловал его, после чего истово перекрестился и выжидательно уставился на саван.

— Равви знает? — помолчав, задумчиво спросил тот. — А впрочем, какая разница… Получите! — Поверхность стола проросла темно-синей с прожелтью книжицей. — Читайте, завидуйте. Но учтите, — слова падали теперь веско и тяжко, словно удары молота по крышке гроба, — предъявлять рекомендуется при особо острой необходимости. В противном случае держава ответственности не несет…

Петя протянул руку к столу и, трепеща, взял не пергаментный манускрипт с вислыми сургучными печатями, неопровержимо свидетельствующими наследственные права Арье Шпицля, кронпринца Арбузии, не глиняную табличку, густо испещренную затейливой клинописью, принадлежащую потомственному вавилонскому купцу Котэ Михалиани, не витой, бугрящийся разноцветными узелками подписей шнур, удостоверяющий личность кураки Адольфа фон Гикльшрубера…

…а земной, стандартного федерального образца паспорт.

Свой.

Настоящий.

Гражданский.

С тремя юридически безукоризненными голографологемами.

Законопослушный гражданин Петр Ильич Винницкий оторвал от бесценного документа затуманенный взгляд… и ощутил себя примерно так, как мог бы, наверное, ощущать себя человек, неким диавольским наваждением в одночасье перенесенный из, положим, Москвы в, допустим, Ялту.

Хотя, конечно, это была не Ялта. Далеко не Ялта. Очень далеко.

Вокруг не шумело море, волна не покачивалась у самых его ног, и, короче говоря, он сидел не на самом конце мола, выкинувшего длинный гранитный язык далеко в море, а на приятно теплой скамеечке, в самом центре изящного, в английском стиле устроенного парка, как раз напротив постамента, с которого два бронзовых бородача, один с мечом наголо, другой с голыми руками на изготовку, благодушно, а тот, что в очках, даже и отечески, взирали на стройные шеренги красно-галстучной ребятни, несущей охапки фиолетовых кабирских маков к чаше, источающей неугасимый огонь.

С детства начитанный Петя знал, как следует поступать в таких случаях.

В двух шагах от скамейки на газоне стоял человек во френче, курил, пас солового кролика. На Петю он посмотрел дикими глазами и взял кролика на поводок. Тогда Петя отчебучил неизбежную в его положении штуку: стал на колени перед неизвестным кролиководом и спросил почему-то по-гречески:

— Умоляю, скажите, здесь Илочечонк не пробегал?

— Увы, — ответствовал тот, — но вы мне уже нравитесь.

— Тогда, сделайте милость, скажите, какой это город?

— Однако! — сказал кроликовод, вновь напрягаясь и прибирая зверушку на руки, но, несколько подумав, смягчился и буркнул: — Ну, Харьков…

Петя тихо вздохнул, но на бок, опасаясь за голову, не повалился.

Вместе этого он брякнул, сугубо по наитию:

— Спасибо, профессор, — и, провожаемый удивленно-благодарным взглядом мимолетного собеседника, вернулся на насиженную скамеечку…

Харьков…

Какой музыкой звучит это слово…

Ведь мог же подзалететь и в Бобруйск, где тоже есть аэропорт, но, во-первых, там слишком многие знают Петю в лицо, что само по себе ой, а во-вторых, рейс № 119700 Харьков-Нассау отправляется не из Бобруйска. Сукин сын саван переправил клиента аккурат в нужное место…

— Ку-ку! Ку-ку! Ку! — прокуковала кукушка в глубине парка.

Четырнадцать тридцать?

Достав из внутреннего кармана золотой брегет, Петя отщелкнул украшенную изящно выгравированным магендавидом крышку — кто бы мог подумать! Действительно, четырнадцать тридцать… — вернул рыжие бочата на место, тщательно, совсем как рав Ишайя, выпустил цепочку и вальяжно откинулся на спинку скамьи.

Волноваться и спешить было решительно незачем, дышалось легко, мыслилось свободно.

Он представил, как обрадуется рав Ишайя, когда именно Петя, о ком злые языки клевещут всякие неправильные сплетни, придет к нему, своему законоучителю, и скажет: «Ребе, вот часики вашего прадедушки, которые я узнал в харьковском ломбарде и выкупил за последние сто… нет, двести кредов… вот квитанция, и не надо возвращать мне эти три сотни, если совесть позволит вам обидеть сироту». И когда милый рав, изронив прозрачную слезу, поступит так, как подобает порядочному, имеющему совесть человеку, Петя протянет ему увесистый сверток и скажет: «Ребе, возьмите! Папа завещал мне достать это за любые креды и сжечь на могиле, чтобы ему спалось спокойно, зная, что оно не принадлежит никому. Но, ребе! Папа сделал мое тело, причем неумышленно, а вы дали мне путевку в жизнь, хотя и знали, что многие не захотят понять вашего великодушия». И милый рав, увидев эту замечательную, левостороннюю, обрезанную настоящим голдяком книгу, обладать которой не имел никакого морального права ни русскоязычный саван, ни православный Петя, ни даже папа Исаак, поскольку ему сейчас не до чтения, сначала будет долго ронять прозрачные слезы, а потом, не обращая внимания на Петино сопротивление, компенсирует духовному сыну понесенные затраты, потому что иначе, как ни печально, Петя будет вынужден выставить ее на аукцион, где она может попасть в чужие, недобрые руки, возможно, даже к гоям, способным уничтожить ее из врожденной зловредности, но что поделаешь, ведь у Пети язва, которую так дорого лечить. Галка, которая всегда хочет кушать, и кроха-дочурка, которая только-только будет защищать совсем не дешевый в наше собачье время диплом юриста…

Кстати, о семье.

Им же надо оставить хоть что-то, иначе Галка его опять неправильно поймет. Но что? Аванс изъят милым равом, провалиться бы ему на месте, в пользу этого недобитого кагала, пропади он пропадом. Суточные? С них и секции не отщипнешь: полторы тысячи кредов — это несерьезно, тем более на Багамах, где Пете придется крутиться в самых сливках, или не может быть и речи о том, чтобы выполнить задание. Часики нужны ему самому, а чтоб толкнуть книгу — так кого эта макулатура с обрезом интересует тут, в, извините за выражение, Харькове? Будь он хотя бы в Бобруйске…

Нет! Он пойдет на все, но его семья не будет голодать.

Петя огляделся. По аллеям шли люди, и никому из этих мудаков не было дела до того, что где-то далеко уже начинает голодать Галка: ни бабульке, стерегущей трех совершенно неразличимых внучат, ни длинноволосому разночинцу чахоточной наружности, вполглаза кемарящему над свежим, роскошно ксерокопированным нумером «Зари террора», ни ожесточенно целующейся на бордюре фонтана парочке юных, не битых жизнью кретинов, ни тем более корпоэктомированному инвалиду с гитарой, примостившему скрипучую киберколяску в арке ворот…

Инвалид пел.

Он пел здесь каждый день, самовольно заняв бойкое место на входе в парк, но ни менты из 911-го, ни ребята Роджера Лайона Кролько, держащие центр на пару с ментами, не наезжали с претензиями.

Он имел право.

Негромкий, хриплый голос и раздолбанная «Кремоцца», как ни странно, приносили ему до полутора кредов в день. Полсотни секций с лихвой хватало на миску чечевичной похлебки, бутерброд-другой с бутором и три непременные банки дешевого пива, единственную роскошь, в которой он не мог и не хотел себе отказать, чтобы не перестать чувствовать себя человеком. Все остальное вместе с маленькой, нерегулярно поступающей пенсией и крохотным муниципальным пособием откладывалось на новую коляску. Он давно уже научился не стервенеть от участливых взглядов и никогда не унижался до благодарности; он пел одну песню за другой, пел зло и упрямо, так же, как когда-то ходил на зачистки, лишь изредка ненадолго умолкая, чтобы смочить горло глотком фонтанной воды из мятой армейской фляги…

— Арора орэ!

—Арора… — буркнул инвалид, завинчивая пробку. — Чего надо?

К прохожим он был равнодушен, но терпеть не мог любителей всуе щеголять модными словечками. Для него, капрала третьей роты первого Юрского дважды Незабвенного баталиона, эти гортанные слова были полны цвета, вкуса и запаха, и цвет был — оранжево-черным, вкус — кисловатым, а запах — дымным.

— Завидую тебе, — продолжал стоящий позади. — Неплохо лабаешь, от баб небось отбоя нет?

Инвалид, напрягшись, развернул коляску. Пронзительные выцветшие глаза ударили из-под оливкового козырька. А секунду спустя жесткие скулы калею обмякли.

— Отбоя-то нет, — мрачновато сострил он, — да что толку? Все мое ниже пупа осталось на Сальяссаарри…

— Прости, брат… Я не знал, — тихо сказал слепец. Чистенький, в слаксах и неплохой курточке, скрюченный и перекореженный вечной судорогой неизлечимого даргаарского столбняка. На груди слепца сиял и переливался «Борзой-Борз»; третий раз в жизни видел инвалид этот орден, и уж кто-кто, а он, последний живой из Юрского дважды Незабвенного, знал цену этим мечам и этому банту.