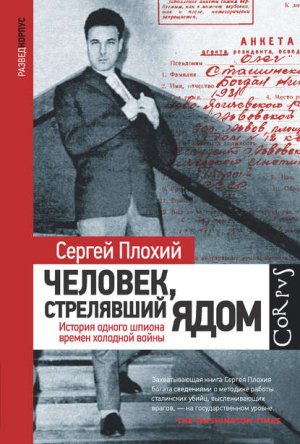

Человек, стрелявший ядом. История одного шпиона времен холодной войны Плохий Сергей

9 января 1960 года Богдан Сташинский и Инге Поль сели на поезд в Москву. При них были выданные куратором паспорта. Несколькими днями ранее полковник Деймон попросил немку сделать фото, и теперь она превратилась в Ингу Федоровну Крылову. У Богдана был его старый паспорт на имя Александра Антоновича Крылова. Фройляйн Поль пока еще оставалась девицей, зато гражданка Крылова стала замужней. В Москве их встретил офицер КГБ и отвез в знакомую Сташинскому гостиницу «Украина». Однако тот и виду не подал, что уже бывал и в городе, и в этом отеле. Начальство велело ему играть роль и говорить невесте, что он тут впервые – в награду за усердную службу в Штази.

Само начальство тем временем тщательно изучало немку. Майор Фабричников – чичероне молодой пары в походах по магазинам и прогулках по Москве – расспрашивал ее о впечатлениях от советского образа жизни, от столицы. Он хотел знать ее мнение буквально обо всем вокруг. Инге притворялась, что не узнала в нем человека с Лубянки, хотя его назойливое присутствие говорило само за себя. Она ловко изображала восторженную туристку, но с глазу на глаз просила у Богдана совета, в каком случае разыгрывать удивление, а в каком нет. КГБ следил за ними и в отсутствие Фабричникова. В их вещах рылись, а номер в гостинице «Москва», куда их переселили из «Украины», как подозревал Сташинский, прослушивался. Майор при нем отчитал портье, едва не определившего молодую пару «не в те» апартаменты152.

Инге с самого начала была не рада поездке, а оказанный им прием произвел гнетущее впечатление. Более того, обстановка ее просто пугала. Еще на вокзале в Варшаве она почувствовала себя загнанной в ловушку, преданной и проданной в рабство. В Москве это ощущение стало только сильнее. Богдан и его куратор показывали ей шедевры дореволюционной архитектуры и мраморные станции московского метро, но ее поражал контраст между роскошью отделки и плохо одетыми пассажирами. Женщины в шерстяных платках, фуфайках и валенках, с набитыми хлебом вещмешками за спиной, выглядели очень бедно – этот образ врезался ей в память. А еще ей казалось, что повсюду пьяницы. Нередко они собирались в группки в метро или в роскошных вестибюлях зданий в центре города, спасаясь от мороза. Те, кто не добрался до цели, валялись на снегу.

По сравнению с Берлином, Москва просто утопала в грязи. Из неизменно полных урн мусор сыпался через край – их надо было обходить стороной. Люди на улице плевали куда попало. Туалеты же она называла «общественной трагедией». «О туалетах и вспоминать не могу. Ужас!» – жаловалась она одному журналисту через несколько лет. Таким образом, у кураторов из КГБ, стремившихся очаровать ее Москвой и советской действительностью, ничего не вышло. Фабричников, известный ей под именем Александра, и его жена (или подставная жена – Инге окрестила ее «немцеедкой») показались ей надменными. На ужине в дорогом ресторане, куда пригласили чету «Крыловых», Фабричникова едва коснулась тарелки с икрой и другими деликатесами. Люди, мол, обычно считают русских женщин толстыми, потому что те слишком много едят. Инге не нравилось ничего вообще – даже дети выглядели некрасиво. Она впала в депрессию и часто плакала153.

Сташинский и фройляйн Поль провели в Союзе два месяца – главным образом в Москве, но на пару недель съездили и в Ленинград. У них было достаточно времени для сравнения советского быта с тем, как его изображала пропаганда. В конце января того же 1960 года Хрущев произнес длинную речь в Верховном Совете, хвастая успехами экономики СССР на фоне экономики американской. Он подчеркнул, что между 1953 и 1959 годами выплавка чугуна и стали выросла на 57 %, тогда как в США упала на 16 %. На самом деле, это «достижение» показывало, что Советский Союз застрял в довоенной экономической модели. Но первый секретарь ЦК КПСС видел в этом залог превосходства над Америкой.

«Спутник-1» и другие успехи космической программы еще убедительнее говорили о первенстве Кремля в технологической гонке с Западом. На это и упирал Хрущев во время знаменитых «кухонных дебатов» с вице-президентом Ричардом Никсоном на открытии американской выставки в Москве. Спор разгорелся в кухне, смонтированной в выставочном павильоне и набитой современной бытовой техникой. Хрущев сказал Никсону, что Советский Союз опережает Америку технологически, а по производству потребительских товаров перегонит за семь лет. Дебаты часто крутили по американским каналам, но лишь один раз поздно вечером показали на советском телевидении. Кремль не хотел, чтобы зрители слышали, как их вождь признает отставание от капитализма хоть в чем-нибудь154.

Инге едва ли знала о «кухонных дебатах» – они произошли за полгода до ее приезда в Москву. Впрочем, все громкие заявления Хрущева в стиле «догоним и перегоним» она несомненно воспринимала с крайним скепсисом. Наедине с Богданом она подчеркивала огромную разницу между правдой жизни и словами с трибун и из газетных передовиц. Когда они только познакомились в Берлине, «Йоши» упорно отстаивал генеральную линию партии, но теперь он уже почти не возражал. Невеста уверяла его, что скоро он придет в себя окончательно, – слишком разителен был контраст между действительностью и пропагандой. Богдан понимал, что она права.

Перед тем как Сташинскому разрешили признаться невесте в работе на КГБ, начальство еще раз попыталось отговорить его от свадьбы. Полковник Ищенко, начальник отдела в Первом главном управлении, спросил Богдана, не передумал ли он все-таки жениться на Инге. Подчиненный ответил «нет», на что Ищенко сказал: «Смотрите, чтоб в будущем не пожалеть о таком решении». После этого он дал добро на откровенный разговор жениха с невестой и подготовку Инге к вступлению в ряды сотрудников КГБ. В Москве, как и в Берлине, кураторы хотели этот разговор слышать. Ищенко намекнул Сташинскому, что признаться невесте лучше всего в их номере – здесь уютно и не будет лишних ушей. Богдан понял: номер в «Москве» и впрямь нашпигован жучками. На улице он сказал Инге, что ей больше не нужно притворяться, будто она не знает о его службе в КГБ. Затем ему пришлось искать оправдания перед руководством – обстоятельства, мол, вынудили сказать ей об этом в другом месте. Зато Инге, к счастью, якобы выразила желание ему помогать155.

Сташинский доложил об этом наверх в конце февраля. Теперь, казалось, ничто не мешает их возвращению в Восточный Берлин и свадьбе. Но Лубянка изматывала влюбленных промедлением. Сташинскому приказали сдать билеты на поезд в ГДР, срок действия выездных виз продлили. Богдан с Инге встревожились: неужели в комитете разгадали их замысел? По ее настоянию агент решился покинуть Москву без разрешения кураторов. Но как только он начал наводить справки об авиабилетах в Берлин, КГБ немедленно включил зеленый свет. Перед Международным женским днем в номер Сташинского явился Фабричников в компании еще одного старшего офицера. Тот презентовал Инге коробку конфет и поздравил ее с наступающим праздником. И с тем, что им уже можно играть свадьбу – в Германии. Однако после этого пара должна будет вернуться назад, чтобы Богдан все же прошел намеченный для него годичный курс повышения квалификации. Инге расплакалась156.

Жених и невеста приехали в столицу ГДР 9 марта, ровно через два месяца после отъезда в Москву. Они безукоризненно исполнили свои роли и достигли желаемого – 23 апреля 1960 года вступили в законный брак. Сначала они расписались в центральном бюро записи актов гражданского состояния Восточного Берлина, а потом – против желания КГБ и без ведома куратора из Карлсхорста – венчались в лютеранской Гольгата-кирхе на Борзигштрассе. Воздвигнутая во второй половине XIX века в неоготическом стиле (из красного кирпича) церковь чудом выстояла под бомбами союзников. В Москве Сташинскому велели соглашаться на церковный брак, только если отказ грозил бы разрывом с тестем и тещей. Но Богдан и не думал отговаривать Инге от венчания. «Я хотел, чтобы все было как положено, – вспоминал он позже. – Я знал, что это осчастливило бы и моих набожных родителей». У него становилось все больше секретов от КГБ.

На свадебном торжестве Инге блистала в белом платье с фатой, Сташинский – в черном костюме с белым галстуком. На фото молодожены за свадебным столом выглядят довольными, хоть лица их и не лучатся радостью. Инге как раз моргнула – кажется, что она, закрыв глаза, вновь переживает болезненные события последних месяцев. Богдан смотрит прямо в объектив и выглядит скорее решительным и собранным, чем счастливым. В этот день умерла бабушка Инге, но родственники не спешили слать телеграмму. Они хотели, чтобы ее свадьбу ничто не омрачало157.

Глава 22

Холодная война

Сташинские выехали из Берлина в Москву 9 мая 1960-го – в пятнадцатую годовщину подписанной в Карлсхорсте капитуляции Третьего рейха. Как говорила Инге, вместо медового месяца их ждал Советский Союз – ничего трагичнее она и представить не могла. Родственникам они сказали, что будут жить в Варшаве, поэтому сделали там остановку. Один из командированных в Польшу сотрудников КГБ выдал Сташинскому почтовые принадлежности местного производства, а также прейскурант на разнообразные товары. Открытки и марки предназначались для Фрица, тринадцатилетнего брата Инге. Цены нужно было знать, чтобы убедительнее рассказывать родственникам о жизни в Варшаве. Письма из ГДР должны были поступать на их варшавский адрес, откуда их уже переправляли бы в Москву. На письма Инге и Богдана в Германию клеили польские марки. В Далльгове знали, что молодожены вернутся через год.

В Москве, на Белорусском вокзале, Сташинских встретил все тот же Аркадий Фабричников. Он представил их новому куратору – Сергею Богдановичу Саркисову. Комитет великодушно снабдил их отдельной квартирой, но Инге подарок совсем не порадовал. Многоэтажку построили недавно, и асфальтированной дороги (или хотя бы дорожки) к ней не проложили. В дождливую погоду они приходили домой по колено в грязи. Сама квартира сразу же требовала капитального ремонта. Паркет положили так, что между планками выступала смола, плитка в ванной была заляпана той же смолой. Полы настелили неровно, поэтому вся мебель шаталась. Криво установили канализационный стояк, дверь на кухню как будто приросла к полу. Не закрывалось толком и одно из окон, из-за чего дождевая вода протекала внутрь. Инге возненавидела даже обои. «От советских обоев кружится голова», – злилась она.

Обстановка в подъезде и на лестничной клетке угнетала ее не меньше. Повсюду валялись рыбьи и куриные головы. Лузга устилала пол едва ли не ковром – подметать или мыть подъезд никто и не думал. Казалось, будто в каждой квартире держат кошку, и ночью эти кошки бродили по подъезду, мяукали и вопили. Спать мешали не животные так люди: соседи закатывали до поздней ночи такие гулянки, что у Сташинских дрожал потолок. Жизнь превратилась в нескончаемый кошмар, Инге теряла остатки терпения, устраивала сцены и мужу, и кураторам. На Лубянке решили переселить их в другую квартиру – на этот раз в обжитом районе и ближе к центру. Однако эта перемена к лучшему уже не могла поколебать отвращение Инге к советскому укладу жизни158.

Новый дом стоял на севере Останкино, населенного тогда главным образом заводскими рабочими с семьями. Через пару лет там воздвигли монумент «Покорителям космоса». В те же годы многие соседние улицы получили «космические» имена: Академика Королева (главного конструктора советской ракетно-космической программы), Цандера (пионера ракетостроения) и т. д. Появился даже Звездный бульвар. К концу 60-х годов район украсила Останкинская телебашня – несколько лет она была самим высоким в мире свободно стоящим сооружением159.

Когда Сташинские добирались из центра домой на метро, выходили они на станции «ВДНХ». Фонтан Дружбы народов, окруженный статуями женщин из каждой республики в национальных костюмах, служил символом указанной дружбы, а сама Выставка достижений народного хозяйства – символом научно-технического прогресса. Москвичам и гостям столицы оставалось делать выводы, насколько представленные там новшества отражают будни советских граждан. Инге после первого визита в Москву твердо знала, что разница огромна. Известный диссидент Александр Зиновьев позднее много напишет о лживости советской пропаганды в романе «Зияющие высоты» (1976) – сатире на окружающую действительность.

Из отдела по разработке эмигрантов Сташинского перевели в управление нелегальной разведки. Новый, еще молодой куратор – Сергей Саркисов – произвел на Инге впечатление куда лучше Фабричникова. И по-немецки он говорил свободнее, якобы потому, что много общался с приятелем-капиталистом из Западной Германии. Саркисов объяснил Богдану, что ему приказано учить немецкий и английский на индивидуальных занятиях, пройти германскую школьную программу, ознакомиться с новейшей западной литературой, чтобы потом сойти за своего. Также ему надо было выучиться хорошо фотографировать и работать на радиопередатчике. КГБ самым тщательным образом тренировал своих нелегалов. «Вклад в каждого, кто тайно работал на Советы, был огромен», – писал сотрудник ЦРУ Уильям Худ. По его мнению, КГБ использовал нелегалов «для контакта с агентами, к которым слишком рискованно подводить вышестоящих офицеров, защищенных должностью в посольстве. Другие нелегалы служат главным образом специалистами по коммуникации, проводниками тех сведений, что идут в Москву от агентов на местах».

Именно такой была одна из задач, поставленных Сташинскому на будущее Алексеем Крохиным. Но генерал рассчитывал и на то, что его суперагент по-прежнему будет устранять врагов советского режима. Богдана натаскивали как нелегала неведомого Худу разряда – убийцу в постоянной готовности, хоть и глубоко законспирированного, жителя одной из западных стран, который мог бы в любое время без промедления ликвидировать того, на кого укажут в Кремле или на Лубянке. В управлении Сташинскому выбрали гражданскую профессию – брадобрея. Парикмахерская послужила бы им с женой неплохим прикрытием на Западе. Богдану предложили на выбор две страны: Англию и Швейцарию. Он решил жить под сенью Альп. Инге было все равно куда ехать, лишь бы бежать из утомительной ссылки в Москву160.

Перед самым приездом молодой пары в столицу советские конструкторы наконец-то опередили заокеанских в гонке вооружений. Первого мая 1960 года зенитная ракета С-75 «Десна», выпущенная из ракетного комплекса под Свердловском (теперь Екатеринбургом), настигла на огромной высоте американский самолет-разведчик Lockheed U-2, пилотируемый тридцатилетним Фрэнсисом Гэри Пауэрсом из особого авиаотряда ЦРУ. Пауэрс выжил, но уцелели и важные детали его U-2, в том числе фотокамеры высокого разрешения и сделанные над Средней Азией и Россией снимки. Пилот после приземления с парашютом был схвачен, обломки самолета тщательно собрали.

Американцы попались с поличным на шпионаже в воздушном пространстве вероятного противника. Впрочем, они не сразу это осознали. Президент Эйзенхауэр счел было Пауэрса мертвым и дал добро на заявление с опровержением советской «клеветы» – летчик якобы брал пробы воздуха в метеорологических целях и сбился с курса. Хрущев понимал, что им недовольны в партии за мягкотелость по отношению к США, и фактически сорвал саммит по урегулированию берлинской проблемы в Париже. Отозвал он и приглашение Эйзенхауэру посетить Союз в июне того же года, что вылилось в громкий международный скандал161.

После унизительного эпизода с Пауэрсом и отмены саммита Белый дом и ЦРУ занялись отбеливанием своей репутации, доказывая всему миру, что шпионаж – не более чем обычная практика в международных отношениях, а ядерный арсенал Кремля не должен оставаться бесконтрольным. К тому же американцы утверждали, что Советский Союз шпионит куда больше. Государственный секретарь Кристиан Хёртер заявил Конгрессу, что в двадцати семи государствах на разных континентах у СССР насчитывается около трехсот тысяч шпионов. От десяти до двенадцати тысяч из них составляли резиденты. Власти Федеративной Республики Германии в ходе скандала с U-2 обнародовали дополнительную статистику: на протяжении восьми лет они арестовали 18 300 человек по обвинению в работе на спецслужбы Кремля162.

Советские газеты не остались в долгу. В мае 1960 года они подробно освещали не только международный кризис после взятия Пауэрса с поличным, но и судебный процесс в ГДР над западногерманским федеральным министром Теодором Оберлендером. Коммунистические средства массовой информации дружно обвиняли его в устранении Бандеры чужими руками. 28 апреля Оберлендера заочно приговорили к пожизненному заключению за участие в убийствах львовских евреев в конце июня 1941 года. Через неделю он ушел в отставку. Несмотря на все инсинуации Москвы и Восточного Берлина, в приговоре Оберлендеру организация убийства Бандеры не значилась.

На Лубянке предоставили западным коллегам угадывать самим, кто же подослал киллера главе ЗЧ ОУН. Когда газеты посвящали одну передовицу за другой сбитому U-2, представитель властей ФРГ заявил, что офицер КГБ приехал в Западную Германию и хвастал, что его служба добралась и до Бандеры. Майор Антон Червоный, начальник отдела разведки львовского облуправления КГБ, сопровождал тот самый украинский хор во время поездки в Мюнхен в октябре 1959 года. Тогда он и сказал своему бывшему агенту Константину Капустинскому: «Вы, наверно, думали, что у нас нет сил и средств провернуть на Западе какое-нибудь дело? А видите, как наши товарищи убрали Бандеру… Чистая работа, комар носа не подточит». После этого Червоный велел Капустинскому поехать в Мюнхен и выведать настроение лидеров эмиграции после гибели их старшего товарища. Его собеседник передал эти слова западногерманской контрразведке, а та сделала их достоянием общественности в конце мая 1960 года.

Руководство органов пришло в ярость. Глава украинского КГБ Виталий Никитченко издал в начале июня циркуляр, где приводил ошибку Червоного в пример того, какой ущерб могут нанести самоуправные действия офицеров без согласования с вышестоящим начальством. Документ гласил, что Червоный дважды виделся с агентом, приказал ему письменно отчитаться об успехах и выдал триста немецких марок. Майор не знал, что бывший подручный КГБ к тому времени уже работал на Западную Германию. В Карлсхорсте планировали заманить Капустинского в Берлин, похитить и вывезти в СССР. Когда Червоный возобновил с ним связь, сотрудник посольства СССР в Бонне получил задание попросить агента приехать в Берлин. Тогда в БНД решили кончить игру и предать огласке кремлевскую тайну. Человек из посольства должен был спешно покинуть ФРГ – операция с треском провалилась163.

Тем временем в Киеве бывший куратор Сташинского полковник Деймон (теперь он возглавлял отдел по разработке эмигрантов в управлении внешней разведки республиканского КГБ) хотел использовать ликвидацию Бандеры, чтобы достигнуть важнейшей цели – расколоть антисоветскую эмиграцию и заставить разведки НАТО, особенно ЦРУ, махнуть на нее рукой. Киевские мастера шпионажа планировали в конце 1960 года «мероприятие с использованием т. н. документа Бандеры»164.

В январе 1961 года редакции двух эмигрантских газет в Западной Германии получили анонимные письма с копией признаний Бандеры одному из его знакомых в Соединенных Штатах. Покойник якобы сетовал на отсутствие у освободительного движения постоянных союзников где бы то ни было – и уж тем более в Вашингтоне. Таким образом, для финансирования тех, кто продолжал борьбу в УССР, члены ОУН имели полное право шпионить за американцами и продавать Лубянке их тайны. Далее Бандера просил адресата найти людей, способных добывать информацию под грифом «секретно», и связать их с его заместителем Ярославом Стецько. Аноним же просил главных редакторов обеих газет выслать ему 200–300 марок на счет в одном канадском банке и уверял, что может рассказать еще кое-что интересное.

КГБ нужны были не деньги, а обнародование текста – поэтому его отправили врагам бандеровской ОУН. Одна из копий попала в журнал «Украинский самостийник», не так давно бывший газетой Льва Ребета. Другую отправили в «Посев» – печатный орган Народно-трудового союза российских солидаристов (тогда журнал издавался во Франкфурте). Обе редакции отказались печатать этот документ, как и платить анониму за следующий. Живший в Нью-Йорке Лебедь предоставил ЦРУ образец почерка Бандеры для проверки. Письмо было напечатано на машинке, но содержало несколько фраз от руки и подпись. Американские графологи установили, что почерк подделан.

Этот текст так и не стал камнем преткновения между ЦРУ и ЗЧ ОУН, но Деймон и его коллеги в Киеве не унывали. Вскоре то же письмо отправили по нескольким адресам в Канаду. Теперь аноним просил за остальные бумаги Бандеры уже 2000 долларов. Деньги следовало положить под камень на пустыре в районе Рокклифф в Оттаве – видимо, место подыскал агент КГБ, работавший в столице под прикрытием должности в посольстве. ЦРУ попросило канадских коллег установить, кому принадлежит счет в указанном банке, и дать возможность поучаствовать в расследовании дела165.

В июне 1961 года в ЦРУ все еще ломали голову над письмом Бандеры – фальшивка ли это, а если да, то кто за ней стоит? Деймону же начальство вручило ценный подарок – дорогие часы с гравировкой. Согласно документу в личном деле, благодарили его «за проведение активных мероприятий против украинских националистов за границей». Не считая промаха Червоного, в КГБ были весьма довольны операциями, предпринятыми для закрепления успеха после убийства Бандеры166.

Глава 23

Бег на месте

Пока Богдан Сташинский готовился к учебе в Москве, преступление, совершенное им в Мюнхене 15 октября 1959 года, неумолимо превращалось в «глухаря». К концу года обермайстер криминальной полиции Адриан Фукс опросил около сотни человек, которые могли бы что-то знать о гибели Бандеры, но не продвинулся ни на шаг.

Гипотез хватало, а вот чего не хватало – так это доказательств. В декабре 1959 года профессор Мюнхенского университета Вольфганг Лавес и его ассистенты составили заключение о вскрытии трупа человека, все еще именуемого в их документах Стефаном Попелем. Окончательные результаты не развеяли того тумана, которым изобиловали предварительные. В желудке нашли следы цианида, но выяснить, достаточно ли было этой дозы для смерти, так и не сумели. Одна из гипотез предполагала отравление Бандеры неустановленным образом – цианид, мол, ему ввели позже, чтобы запутать расследование. К февралю 1960 года эксперты ЦРУ и БНД так и не пришли к одному мнению о том, какой же яд стал смертельным167.

2 мая 1960 года шеф мюнхенского филиала ЦРУ отправил наконец-то доклад о гибели Бандеры в Вашингтон, где его порядком заждались. Составил текст отец Михайло Коржан, «основной агент» ЦРУ в кругах украинских эмигрантов в Европе с 1947 по 1961 год. В Мюнхен он приехал по приглашению не только американцев, но и человека, обученного им в свое время приемам нелегальной работы. Это был Иван Кашуба, новый глава Службы безопасности ЗЧ ОУН.

В иерархии контрразведки украинских националистов равного Коржану не было. В 1940 году именно он, священник из Галичины, натаскивал другого новичка – Мирона Матвиейко. На допросах в МГБ Матвиейко назвал его «очень опытным разведчиком». Святого отца уважали и ему доверяли в разных фракциях ОУН, несмотря на междоусобицу. Сам он давно вступил в организацию и, оставаясь формально бандеровцем, отказался принимать чью-либо сторону в распре Бандеры и Лебедя. Многие подозревали, что он все же склоняется к последнему. Одновременно ходил слух о доверительных отношениях Коржана с Кашубой – первый даже составлял за того отчеты руководству ЗЧ ОУН168.

В Мюнхене Кашуба обещал полную поддержку со стороны бандеровской контрразведки. Он знал, какие у Коржана связи в мире спецслужб, и подозревал его в работе на БНД. Не сомневался Кашуба и в том, что, какие бы выводы его бывший ментор ни сделал, изучая обстоятельства гибели шефа, они не станут тайной для его американских кураторов, – а те относились к начальнику Службы безопасности ЗЧ ОУН с недоверием. Коржану в ЦРУ и вправду поручили составить отчет по итогам его расследования.

Как человек, ответственный за разработку украинских эмигрантов, Коржан собирал о них любую информацию, выведывал через них те или иные советские секреты, старался принимать меры против внедрения агентов КГБ в эмигрантские сообщества и церковные приходы. Ему выделяли определенный бюджет, и он держал ряд наблюдателей – те подыскивали людей, которые имели родственников в СССР или собирались туда поехать. В ЦРУ придумали для отца Коржана множество псевдонимов, что свидетельствует о важности его роли в различных операциях: Capelin 1, Aecapelin 1, Aebath 1, Petroclus и другие. В Организации Гелена ему присвоили номера: V 9460.9 и V-13611169.

Коржан прибыл в столицу Баварии в начале ноября 1959 года – в докладе ЦРУ он писал, что с момента гибели Бандеры не прошло месяца. До возвращения в Париж в январе 1960 года он опросил многих членов бандеровской ОУН, как видных, так и рядовых, и дважды встретился с руководителем следственной группы – все тем же обермайстером полиции Фуксом. Доклад Коржан написал по-украински, затем его перевели на английский. Документ датирован 23 декабря, но в январе, перед отъездом на запад, Коржан кое-что переписал и добавил170.

Доклад, озаглавленный «За кулисами смерти Степана Бандеры», содержит не только факты и слухи, собранные в Мюнхене, но также их тщательный анализ. Из всех рассказов о происшедшем, что попались Коржану, он отобрал пять «более-менее логичных». Все версии подробно разобраны, с перечислением доводов за и против. Согласно первой, за убийством стояли федеральный министр Теодор Оберлендер и люди Райнхарда Гелена. Вторая указывала на стремление КГБ лишить Бандеру возможности поддерживать националистическое подполье в УССР. Третья винила бывшего начальника его же Службы безопасности Мирона Матвиейко, четвертая – Миколу Лебедя, главного конкурента Бандеры в революционной ОУН. Наконец, пятая говорила о самоубийстве с помощью цианида. Коржан писал: «Каждая из этих версий в какой-то степени правдоподобна и вначале какую угодно из них можно было принять за правду, поскольку за каждой стояли те или иные факты»171.

Коржан пренебрег волной истерики, поднятой газетчиками из ГДР, – якобы Бандеру убрали по приказу Оберлендера. Запущенная из Кремля кампания пропаганды с обвинением министра в уничтожении львовских евреев в 1941 году и причастности к недавнему убийству в Мюнхене, по его мнению, была политической местью. Слишком уж рьяно министр выступал против признания ФРГ коммунистических правительств Польши и Чехословакии. Сверх того, у него не было настоящего мотива. По словам Коржана, «советская версия примитивна и не выдерживает критики, поскольку: если во львовском погроме принимал участие Бандера, а точнее, батальон „Нахтигаль“, сформированный по его инициативе, то ясно, что он мог только выгораживать профессора Оберлендера, чтобы не дать показания против самого себя»172.

Те, кто расследовал дело Бандеры, рассматривали две гипотезы убийства руками агентов КГБ. Первая предполагала, что жертве силой дали яд в подъезде жилого дома на Крайттмайрштрассе. Вторая – что ее втайне отравил кто-то из близких людей. Первую предпочитали верные сторонники Степана Бандеры, утверждавшие, что в подъезд незадолго до его гибели зашли два незнакомца. Они якобы следили за жертвой в течение нескольких дней – даже когда он поехал в горы собирать грибы. 15 октября эта парочка поджидала Бандеру в лифте. Проверка мюнхенской криминальной полиции, как выяснил Коржан, не подтвердила сведения о двух мужчинах, зашедших в дом незадолго до Бандеры. Соседи не слышали в коридоре никаких посторонних звуков – только самого герра Попеля. Слухи о двух убийцах пустили бандеровцы, желая таким образом придать гибели своего вождя героический ореол.

Полиция намного больше внимания уделила поискам отравителя среди ближайшего окружения убитого. Верхушка Заграничных частей ОУН такие инсинуации решительно отвергла и старалась помешать Фуксу опрашивать членов организации. Убийцу-де явно прислали извне – так что сыщикам не стоит отвлекаться. Коржан имел в ОУН несопоставимо большее влияние, чем обермайстер мюнхенской Крипо, поэтому смог восстановить поминутно последние часы жизни Бандеры. И Фукс, и Коржан подозревали в тайной работе на Лубянку прежде всего Евгению Мак (Матвиейко), однако ни тот, ни другой не верили, что она лично подсыпала яд. Поскольку сведения о появлении двух странных типов в доме на Крайттмайрштрассе отбросили, трудно было вычислить, кого и как она навела на жертву.

Коржан не исключал возможности влияния на фрау Мак через ее мужа – Мирона Матвиейко, – однако не мог обнаружить каких-либо доказательств посещения Мюнхена эмиссаром Бандеры, прочно застрявшим на западе Украины. Таким образом, ни одна из гипотез о причастности Кремля к смерти вождя ОУН не выглядела убедительно. И уж тем более версия об устранении его по приказу Лебедя. Коржан знал мюнхенских лебедевцев как облупленных и утверждал, что способных выполнить такое задание просто не нашлось бы.

Итак, Коржан забраковал четыре версии, предпочитая им пятую – самоубийство. Именно ее придерживался Кашуба, сам пригласивший бывшего наставника в Мюнхен. Она выглядела основательнее прочих. Но о причинах, по которым Бандера наложил на себя руки, у Коржана сложилось другое мнение. Если Кашуба утверждал (искренне или нет), что покойного довела до отчаяния безответная любовь, то Коржан предположил, что виной всему была невыносимая атмосфера в доме.

Он утверждал, что пережитые Ярославой Бандерой невзгоды и постоянный страх слежки, по-видимому, лишили ее рассудка:

Не будь она супругой руководителя… она уже год назад попала бы в сумасшедший дом. Все друзья Бандеры знали, что с ней… Жена Бандеры намеренно порочила каждый его шаг. Она представляла его бесхарактерным, деспотом, садистом, лжецом, безнравственным и бесчестным… Бандере, почитавшему себя героем – возможно, с полным на то основанием, – и личностью, уважаемой членами своей организации, для которых он был «богом», приходилось терпеть клевету и нападки жены, видевшей в нем всего лишь человека, мужа и отца своих детей. Такого он не мог вытерпеть. Людям, знакомым с их положением, эти муки (которые он часто навлекал на себя сам) казались столь чудовищными, что любой заурядный человек давно бы уже покончил с сбой.

Коржан пришел к такому выводу: Бандера мог отравиться цианистым калием, умышленно выбрав такой момент, чтобы его героический ореол только выиграл. Самоубийство в то время, когда в Мюнхене выступал советский хор, а служба безопасности ЗЧ ОУН предсказывала покушение, организованное из Кремля, почти гарантировало терновый венец жертвы КГБ. На улики в подтверждение такой версии гибели Бандеры («самой логичной», по словам ее автора) указал Иван Кашуба, знакомый с драмой покойного не понаслышке.

Коржан так увлекся этой гипотезой, что, поставив на кон свою репутацию и даже карьеру разведчика, написал в докладе:

Если кто-либо докажет мне, что все произошло иначе, чем изложено мною выше, я никогда более не проявлю интереса ни к политической, ни к разведывательной деятельности. Тем не менее я уверен, что никто меня не опровергнет. Думаю, что германская комиссия, составленная из профессионалов, придет к тому же выводу, пусть и не все доступные мне сведения будут доступны им173.

Но как бы настойчиво Коржан ни убеждал шефов из ЦРУ в самоубийстве Бандеры, американцы были уверены: его спровадила на тот свет Лубянка. Более того, они, а также их коллеги из бывшей Организации Гелена, потеряли всякое доверие не только к умозаключениям Коржана, но и к нему самому. Немцы заявили, что его «доклад о смерти Бандеры выглядит продуманной попыткой запутать следы». Американцы нашли ряд причин «усомниться в надежности» своего агента и в 1961 году отказались от его услуг. Впрочем, на деле как таковом это отразилось мало. Расследование гибели Бандеры заглохло. Казалось, Богдан Сташинский пополнил еще одним пунктом список тех побед Советского Союза, что навсегда останутся тайными. В его профессии хранить секреты было так же важно, как добиваться результата174.

Часть IV

Бегство из рая

Глава 24

Клоповник

Жизнь в Москве во многом изменила Богдана Сташинского, но совсем не так, как хотело бы начальство. Преподаватель немецкого велел ему переводить книги и одна из них произвела на него сильное впечатление. На суде он показал: «Это была книга, предназначенная для переселенцев из Германии, – название я теперь не припомню, – где вкратце излагалась общая информация об условиях жизни в Северной и Южной Америке, Африке, а также Европе. Я сделал перевод и при этом впервые обстоятельно познакомился с условиями жизни в других странах. С другой стороны, я знал условия жизни в Москве, проводил сравнения и всегда высчитывал, сколько получают рабочие там и здесь. В первую очередь я обращал внимание не на деньги, а на политический и хозяйственный строй. Я видел перед собой социалистическую и капиталистическую системы, но про нужду и страдания людей, которые в Москве знал по своему опыту, ничего услышать не мог». Сташинский осознал, что коммунизм проигрывает175.

Столицу продовольственными и другими товарами обеспечивали куда лучше глубинки, но даже в Москве долгих очередей за самым необходимым было не избежать. Хоть советская промышленность и показала себя в 1960 году неплохо, неурожай следовал за неурожаем. Двумя годами ранее власть получила от колхозов около 42 миллионов тонн пшеницы, в 1959-м – на восемь миллионов меньше, а теперь эта цифра упала еще на три миллиона. Нехватку еды ощутили по всему Советскому Союзу. Журналист Los Angeles Times Роберт Гибсон (прожив в Москве несколько лет, он уехал в январе 1960 года) писал: «Зимой люди питались капустой, мороженым картофелем, чесноком и хлебом. Апельсин или кусок мяса служили поводом для праздника. Жизнь не баловала».

Многие из знакомых Гибсона в СССР занимали довольно высокое положение – право на контакты с иностранцами кое о чем говорит, – но всё равно томились в ежедневных очередях. Американец понимал, что «они жаждут комфорта и достатка. Как у большинства русских, их жизнь изуродовали война, сталинский террор и то, что даже в мирное время на первом месте были чугун, станки и пополнение арсеналов. Их мировоззрение отравлял цинизм. А иногда еще и водка». Цинизм стал ответом на грохот пропаганды, сулившей рай на земле гражданам СССР, и на невзгоды повседневной жизни. «Когда я был корреспондентом [в Москве], – вспоминал Гибсон, – Хрущев часто заявлял, что Советский Союз перегонит Соединенные Штаты по промышленному производству к 1970 году, превзойдет во всем к 1980-му и оставит навсегда глотать пыль. Советское первенство в космосе, завоеванное „Спутником“ и запусками на Луну, должно было доказать его правоту»176.

В 1961 году нехватка собственного зерна впервые вынудила Кремль покупать зерно за границей – главным образом, у Канады. На следующий год дефицит еды и скачок цен на молоко и мясо не раз толкали заводских рабочих на забастовки. В Новочеркасске такая стачка переросла в восстание. Хрущев послал туда несколько высокопоставленных лиц, включая Шелепина (годом ранее тот перешел из КГБ в секретари ЦК КПСС). Однако партийным и государственным бонзам не удалось разрядить обстановку. Когда протестующие выгнали столичных ревизоров из горкома партии, войска открыли огонь и убили двадцать шесть человек. Выжившим пощады не дали – сотни «бунтовщиков» попали за решетку, семерых казнили по приговору суда. Возмущение не вышло за пределы города. Иностранцы, как и советские граждане за пределами Новочеркасска, получат достоверные сведения о нем только в перестройку177.

Тем временем Инге становилась все менее управляемой и предсказуемой. Она отказывалась посещать уроки по шпионажу, почти не выбирала слова, говоря о советском быте, жаловалась мужу на то, как трудно купить хотя бы картошку. Как бы пристрастна ни была Сташинская, она готовила завтрак, обед и ужин – а еды постоянно не хватало. Пустые полки в магазинах, нескончаемые очереди за самым необходимым подтверждали ее правоту. Она годами будет ужасаться тому, как трудно было раздобыть приличное мясо в столичном гастрономе, причем она могла заплатить любые деньги. Москва выглядела потрясающе бедно на фоне Западного Берлина, где Инге еще недавно работала, и даже ГДР.

Жена спрашивала у Богдана, как его, умного человека, могла так легко одурачить советская пропаганда. И уверяла: «Однажды ты проснешься и прозреешь». Но прозрение происходило не в один миг, а постепенно. Среди немецких изданий, которые давали Сташинскому, попалась и книга об адмирале Канарисе, начальнике абвера. Чтение подвело его к выводу о том, что КГБ и презираемая его сотрудниками тайная полиция рейха очень похожи. На суде он показал: «В разговорах с женой мы пришли к тому убеждению, что в общем-то нет разницы между гестапо и тем, что творится здесь»178.

Лубянку такое сравнение не порадовало бы. Само собой, Богдан разными ухищрениями пытался сохранить в тайне разговоры с Инге. Как только они переехали в подаренную комитетом квартиру, глава семьи обшарил каждый угол и осмотрел электропроводку. Микрофонов не нашлось. Однако безопасным свой дом он все равно не назвал бы. Именно в эти дни весь мир увидел, как ловко советская разведка подсовывает жучки в самые неожиданные места. В конце мая 1960 года, когда Пауэрс уже был в плену, постпред США при ООН Генри Кэбот Лодж, желая парировать удары советской пропаганды, показал членам Совета Безопасности ООН устройство, найденное в деревянной копии Большой печати Соединенных Штатов, подаренной в 1946 году американскому послу в Москве. Подарок провисел на стене посольского кабинета в Спасо-хаусе (резиденции в Спасопесковском переулке) целых четырнадцать лет, пока его не обнаружила охрана. Лодж заявил, что дипломатические представительства США в разных странах Варшавского договора были нашпигованы более чем сотней подобных устройств179.

Сташинскому не надо было напоминать о том, как его начальники умели подслушивать любых мало-мальски подозрительных лиц. Но ему не хватало специальных знаний. Как он потом рассказывал, молодожены смогли найти жучки только случайно. В конце июля 1960 года, переехав во второе подаренное комитетом жилье, Инге стала планомерно бороться с клопами. Почистив и помыв все, что только можно, она попросила мужа снять картину со стены в одной из комнат. Попала в точку – там и гнездились клопы. Нашлись, однако, и два провода, которые сходились под обоями с разных сторон и через дыру в стене шли в соседнюю квартиру. Богдан понял, что это жучок, Инге расплакалась. Клопы оказались пустяком.

«Эта находка меня, само собой, ошеломила, но я ничего не мог изменить, – показал Сташинский на суде. – Моя жена только сочувственно глядела на меня. Я молчал». Супруги благоразумно не стали возмущаться вслух. В Москве они старались никогда не обсуждать политически щекотливые вопросы у себя дома. Но не каждый разговор можно было перенести на улицу (да это могло бы и навести кураторов на подозрения), так что они не сдерживали себя, когда речь заходила о дефиците и вообще печальном положении дел в Советском Союзе. «Лучше всего было бы уехать обратно в Берлин, – добавил Сташинский. – Но это была мысль про себя».

Тем не менее даже в тот момент он надеялся, что обнаружил нечто безвредное. Да, таинственный провод – но вдруг никаких микрофонов в доме не спрятали? Вдруг он всего лишь запаниковал? Он так хотел, чтобы его страх развеялся. Когда к ним в гости снова зашел Сергей Саркисов, Инге спросила, что это за провод у них в стене. Она пошла на такой риск по их общему решению – Сташинскому военная дисциплина КГБ не позволяла задавать неудобные вопросы. Инге застала офицера врасплох – он разыграл изумление и сказал, что это может быть телефонный провод. Саркисов обещал кое-кого расспросить, но держать слово явно не собирался. Инге напомнила ему об этом в следующий раз и услышала ответ, что нужный человек в отпуске – надо, мол, набраться терпения.

У Сташинских же терпение лопнуло. Они горели желанием узнать – и поскорее, – записывал ли КГБ их домашние разговоры. Богдан показал провода электрикам, которые ставили счетчик в коридоре, но ничего внятного от них не добился. Тогда он взялся за дело сам. Рассоединив провода в месте стыка, он, чтобы найти микрофон, подключил один из них к своему магнитофону и громко считал из разных концов комнаты. Проигрывая запись, он слышал свой голос то лучше, то хуже, но микрофон так и не отыскал. Мастера из КГБ знали свое дело намного лучше него, а их начальство и не думало прекращать слежку за частной жизнью Сташинских.

Саркисов в итоге придумал совершенно неубедительную отговорку: провод оставил им в наследство предыдущий обитатель квартиры – темная личность. Такого стоило держать под колпаком. Как позже припомнила Инге, Саркисов уверял, что тот арестован. Даже если басня оказалась бы правдой, звучала она неутешительно. Не грозит ли его участь и Сташинским? Богдан вскоре точно установил, что их квартиру прослушивают. Однажды шеф сказал ему, что не он воспитывает жену в советском духе, а она оказывает на него тлетворное влияние. Тогда он уже ясно понял, что за ним следят. Наконец-то настал день, о котором мечтала Инге, – Богдан проснулся вполне прозревшим. Но произошло это поздно и в том городе, откуда оба предпочли бы уехать180.

Глава 25

Семья

Курьер с Лубянки явился в приподнятом настроении и, по старинному русскому обычаю, велел Инге плясать. Он доставил Сташинской письма родственников, думавших, что они с мужем живут в Польше. Поэтому на конвертах стоял варшавский адрес, который на самом деле принадлежал КГБ. Инге, однако, не сделала ни единого па и даже не улыбнулась. Обычаев она не знала, а на душе у нее было тяжело. Богдан попросил удивленного почтальона отдать ему письма без положенной пляски. Конверты оказались открытыми. Сверх того, курьер признался, что времени на чтение у него не было, поэтому Сташинским надо мигом их просмотреть, перевести и рассказать, о чем там идет речь. Теперь ошеломлен был и Богдан. Комитет перлюстрировал их письма и даже не пытался хранить это в тайне.

На суде Сташинский показал: «Мы с женой были оскорблены. Я не удержался и резко спросил его: „Что все это значит? Это же наши письма“. Он ответил, что писем не вскрывал – их доставили из Польши уже в таком виде. Я сказал, что, если дело так и дальше пойдет, мне придется принять какие-то меры. Война закончилась пятнадцать лет назад, и я не могу допустить, чтобы мои письма кто-то вскрывал». Он грозил жалобой начальству. Курьера реакция Сташинских изумила. Его просьба пересказать общее содержание текста была поблажкой, явным знаком доверия, – по инструкции ему надлежало прочесть письма самому. Супруги же поняли его совсем иначе. Сперва они нашли у себя дома провода, затем получили вскрытые письма. Нет, теперь они пожалуются наверх.

Саркисов, их куратор, узнал об инциденте и постарался утихомирить молодую пару. Однако его пояснения и уговоры противоречили сами себе. Вначале он сказал, что КГБ полностью доверяет Богдану с женой, но скоро признал, что корреспонденцию перлюстрируют в Варшаве по приказу из Москвы. Саркисов уверял Сташинских, что этой процедуре подвергают любого, кто ведет переписку с иностранцами. Окажись на их месте он сам, для него не сделали бы исключения. Здесь он точно не врал – на Лубянке никому не верили на слово. Руководители КГБ, как и любой другой секретной службы, стремились неизменно держать агентов под контролем. Новые письма Сташинским приходили уже в запечатанных конвертах. Тем не менее в службе перлюстрации то ли пренебрегали секретностью, то ли плохо владели немецким. Богдан с Инге время от времени замечали, что получают письма не в оригинальных конвертах. Куратор винил в этом власти Польши и ГДР, якобы никак не подчиненные КГБ181.

Выяснив, что их квартиру прослушивают, а письма вскрывают, Сташинские были рады вырваться из Москвы на отдых в глубинку, подальше от аппаратуры и слежки. В конце августа они решили навестить малую родину Богдана – село Борщовичи неподалеку от Львова. Он хотел познакомить жену со своими родителями и сестрами, которые жили в старом семейном доме. Не тут-то было. Начальство не порадовала перспектива знакомства Инге с родней мужа – она могла узнать у них его настоящее имя. Впрочем, Богдан увещеваниям сверху не внял и настоял на поездке.

В Борщовичах они провели около месяца и вернулись домой в конце сентября. Родителей и односельчан Богдан уверял, что встретил Инге в Москве – она, мол, приехала туда учиться. Они полюбили друг друга и расписались. Хорошо одетая чужеземка произвела сильное впечатление на местных женщин – ишь, какого красавца отхватила. «Немка была высокой, стройной, с короткой стрижкой, – вспоминала полвека спустя одна из них. – Как сейчас вижу на ней платьице в горошек, широкий пояс с пряжкой. Она всем интересовалась, но ничего не понимала. Богдан все переводил»182.

Родня так и не простила до конца сыну и брату предательство в 1950 году. Соседи от них отвернулись, когда сотрудничество Богдана с карательными органами стало явным. Если в Борщовичах начинали хватать людей, помогавших антисоветскому сопротивлению, доносчиком считали, само собой, его же. Его винили в смерти Ивана Лабы – командира местных партизан и жениха его сестры. Богдан это отрицал, но ему никто не верил. У арестованных на воле остались родственники, озлобленные на всех Сташинских. Уважаемая некогда семья превратилась в изгоев. Ненависть к ним только росла – в итоге Сташинские перестали выходить из хаты по ночам и заколотили окна от греха подальше. Богдан, которого служба заставила переехать из Львова в Киев, а потом и за границу, едва был способен чем-то им помочь.

Да и не нужна им была его помощь – они даже видеть его не хотели. С 1951 до 1954 года родня с Богданом вообще не поддерживала отношений. Он слал им деньги из Киева, ответом было глухое молчание. В итоге он рассердился и написал, что однажды спас их от тюрьмы, но в следующий раз не спасет. На возобновлении контакта с родней настоял его киевский куратор. КГБ планировал послать молодого агента за рубеж и хотел быть уверен, что тут есть люди, которых он хочет увидеть вновь, – никого нельзя оставлять без слабых мест. В январе 1954 года Сташинскому удалось наладить отношения с родителями через одну из сестер. Ирина говорила брату, что он может вернуться домой, но без позволения отца Богдан не дерзнул бы. Николай Сташинский дал согласие принять сына – и только тогда отступник набрался духу показаться в Борщовичах. Мария, другая сестра, с ним не разговаривала. Мать интересовало, вправду ли он убил Ивана Лабу, Марьиного жениха? Богдан ответил, что не имеет права об этом говорить. Мать махнула рукой, сказав, что Ивану все равно было не жить. Они хотели принять его снова в семью, но призраки прошлого и не думали исчезать.

«Отношения все-таки не наладились до конца, – показал на суде Сташинский. – Не очень-то они были рады меня видеть». Родственники подозревали его в работе на КГБ, однако предпочитали верить его рассказу: он, мол, служит на секретной радарной установке, поэтому может ездить к ним только изредка. Отец, впрочем, знал, что его сын – агент КГБ. Он не возражал против регулярных визитов к офицеру, через которого Богдан вел с ним переписку и передавал деньги из своей зарплаты. Как-то раз Николай Сташинский даже попросил у этого человека деньги авансом, чтобы помочь Ирине купить квартиру во Львове. Ему не отказали. Потом Ирина назовет свою новорожденную дочь Богданой – видимо, в честь брата. Сташинские теперь не испытывали нужды и вызывали этим зависть соседей. Поползли слухи, что вся семья предает односельчан за тридцать сребреников. Новость о гибели Степана Бандеры дошла в Борщовичи благодаря западному радио и молве, но никому из родственников и земляков Сташинского не могло прийти в голову, что человека, олицетворявшего их сопротивление власти, убил их Богдан183.

Родне мужа невестка не понравилась – она не говорила не то что по-украински, но даже и по-русски. Соседи Сташинских запомнили, как Богдан с Инге подолгу гуляли в саду, когда жили в Борщовичах. Нашли они время взглянуть и на Львов. Бывшей фройляйн Поль бывший Лемберг должен был показаться намного привычнее Москвы. Город, основанный в середине XIII века Даниилом Галицким, столетие спустя был захвачен Польшей, а в 1772 году стал частью империи Габсбургов. Львов столетиями жил по магдебургскому праву, а в центре – как у любого немецкого города – возвышалась ратуша, окруженная рыночной площадью. Застройку отличал целый спектр европейских стилей: ренессанс, барокко, классицизм. После распада Австро-Венгрии в конце 1918 года бои за город выиграли поляки, и Лемберг снова стал носить имя «Львув». Но на Ялтинской конференции Сталин вынудил союзников признать установленные им в 1939 году границы. Из львовских евреев мало кто остался в живых, поляков выселили на запад, поэтому к концу 50-х годов среди горожан преобладали украинцы.

Экскурсоводы и сотрудники многочисленных музеев упирали на древнерусское прошлое города, украинские страницы в истории позднейших эпох и якобы прочные связи с Россией. Они неизменно рассказывали, как во Львов наведывался Петр I – на переговоры с польскими магнатами ради заключения союза против Карла XII. Конечно, город был с богатой историей, но на его улицах ранней осенью 1960 года Инге видела главным образом не коренных горожан, а недавних крестьян, приехавших во Львов после войны. Богдан был одним из десятков тысяч тех, кто покинул родное село ради образования и выгодной работы в столице Западной Украины. Это был город его юности – во второй половине 40-х годов он учился там в школе и пединституте. Ту же брусчатку исходили в свое время вдоль и поперек и две его жертвы: Степан Бандера изучал во Львове агрономию, а Лев Ребет – юриспруденцию (как и его жена Дарья). Сташинский об этом не знал, а даже если бы и знал, то не признался бы Инге. Та все еще не подозревала, какие услуги он оказывал Лубянке184.

Гуляя по садам в Борщовичах и по старинным львовским улицам, вдали от микрофонов КГБ, Сташинские, должно быть, немало времени уделили обсуждению своих планов. Инге забеременела, и от начальства они пока это скрывали. Впрочем, вернувшись в Москву в конце сентября, молодая пара убедилась: КГБ не зря их подслушивает – там выведали эту тайну Сташинских.

Едва дав отпускникам отдохнуть с дороги, Саркисов принялся их обрабатывать. Он повел речь издалека, намекнув, что людям их положения нельзя ничего скрывать от руководства – даже если это сугубо личное дело. Богдан угадал, что тот намекает на беременность и поэтому сразу же «добровольно» сознался куратору. Тот не разыграл удивления. Когда Инге спросила офицера, откуда он знает, услышала в ответ: «От КГБ ничего не скрыть». Саркисов утверждал, что ребенок помешает исполнению сценария, предназначенного Богдану с Инге, если не сорвет его вообще. И поинтересовался, не хочет ли Инге сделать аборт, – в Советском Союзе это дело самое обыкновенное.

Будущие родители заявили, что от ребенка не откажутся. Куратор тогда не возражал – но через какое-то время вернулся к разговору и предложил аборт уже настойчивее. «Пусть это и не был приказ, но все же довольно ясно он сказал, что было бы лучше, если б моя жена согласилась сделать аборт». Богдан с Инге и не думали уступать, но на этот раз задачу отказать комитету взял на себя муж. Как и в Берлине, он нашел причину, по которой разумное в общем требование начальства выполнить невозможно. Он рассказал Саркисову, что у жены были проблемы по этой части: в свое время врач уверял, что без операции ей не родить. Теперешняя беременность казалась чудом, и они были счастливы, что ничего не пришлось резать. Само собой, при таких обстоятельствах аборт стал бы непозволительным риском.

Куратор больше не заводил речь об аборте, но ему пришла в голову другая идея – отдать новорожденного в детский дом. Будущую мать привели в ярость увещевания Саркисова: отдать, мол, ребенка на воспитание государству и обществу – почетнейшее дело. Инге упала в обморок и теперь разгневался уже Богдан. Офицер понял, что перегнул палку. Лубянка ослабила хватку и позволила Сташинским завести ребенка. К тому же им внезапно выдали на покупку мебели целых двадцать тысяч рублей (явно как жест примирения). Саркисов проводил подопечного в сберкассу, чтобы снять деньги, а потом в мебельный магазин – с удостоверением КГБ там можно было рассчитывать на удачную покупку185.

Глава 26

Внезапные перемены

Наотрез отказавшись отдать ребенка в чужие руки, Сташинские предопределили свою судьбу. Внезапно исчезла Эльвира Михайловна – великолепная учительница немецкого, которая преподавала Богдану одновременно с языком историю, географию и обычаи Германии. Саркисов объяснил студенту, что КГБ отправил ее с каким-то поручением на Запад. Теперь Богдану нечего было делать – разве что заканчивать перевод книг, выданных ему начальством. Как он понимал, ему предстояло учиться бритью и стрижке. Но прекратились так же внезапно и регулярные беседы с куратором о будущей жизни на Западе, о новых именах и легендах, которые они должны были выучить назубок. Когда в сентябре 1960 года Лубянку запросили из киевского КГБ, не следует ли переслать в Москву личное дело Сташинского, из столицы ответили подождать – ведь решение о том, будут ли и в дальнейшем использовать этого агента, примут, видимо, только в середине октября. Не исключено, что дело сдадут в архив186.

Сташинский понял, насколько изменилось его положение в КГБ, 3 декабря 1960 года – через год после такого важного события, как прием у самого председателя. В тот день Саркисов – капитан и старший помощник начальника одного из отделов управления, ответственного за нелегальную агентуру за рубежом, – привел Богдана на встречу с другим офицером. Подопечному нового знакомого он представил Владимиром Яковлевичем, начальником одного из отделов в здании на Лубянской площади. Согласно рассекреченным биографиям высокопоставленных сотрудников КГБ, низкорослого, крепкого мужчину, который принял Сташинского, звали Владимир Барышников. Это был заместитель начальника управления «С», которое отвечало за нелегальную разведку. Первым его начальником был Александр Коротков – генерал, знакомый Сташинскому по Карлсхорсту.

Барышникову в июле исполнилось шестьдесят. Когда-то он закончил немецкое коммерческое училище в Петрограде, на службу в ОГПУ поступил в конце 20-х годов, а во Вторую мировую прославился (в узких кругах) как режиссер радиоигр против абвера – передового на то время приема тайной войны. Перед назначением на должность в управлении «С» Барышников служил в Карлсхорсте первым заместителем того же Короткова и не мог не знать об убийстве Ребета Сташинским. В КГБ генерал-майор пользовался уважением – в том числе, за основательный, научный подход. Подчиненные запомнили его вечно склонившимся над заваленным бумагами столом. Барышников был близорук, но очки носить не желал187.

Познакомившись с Богданом, Барышников (как всегда, любезно) повел разговор. Он спросил, как поживает Инге, как она управляется в новой обстановке, при периодических дефицитах. Сташинский понимал, чем вызваны эти вопросы, и пошел ва-банк – в его семье, мол, таким себе голову не забивают. Он уверял Барышникова, что они с Инге полюбили Москву и научились обходиться без некоторых берлинских привычек. В столице нашлось, чем их заменить. Владимир Яковлевич до истины не докапывался. Зато он сказал Богдану, что, раз уж в его семье ожидаются перемены, КГБ должен несколько пересмотреть поставленные перед агентом задачи.

«Вы долго жили бобылем, – продолжал генерал, – никогда не имели своего угла. Теперь вы женились, у вас будет ребенок, и, разумеется, если уж будет ребенок, у вас должен быть дом, где вы могли бы постоянно проживать». Новоиспеченный семьянин довольно быстро понял, куда клонит новый начальник. Комитет либо отложил командировку Сташинских за границу, либо вообще отменил ее. Им было суждено бросить якорь в Москве. Барышников объяснил, что США и Западная Германия расследовали обе операции, успешно выполненные его собеседником. Ехать даже в Восточный Берлин ему было нельзя – и вообще покидать родную страну в течение следующих семи лет. О деньгах Сташинскому нечего было тревожиться. Владимир Яковлевич гарантировал, что КГБ поднимет его оклад до 2500 рублей в месяц и позволит ему продолжить образование.

Сташинский вначале не терял самообладания, но разговор принял еще более скверный оборот. Барышников, само собой, знал, что его новый подопечный намерен провести зимние праздники в ГДР в кругу семейства Поль. Все было готово к отъезду – агент и его куратор уже купили подарки хозяевам и заказали билеты. Не забыл Саркисов устроить молодой паре и недолгий визит в Варшаву, чтобы Инге посмотрела город и могла ответить на вопросы родственников. Тем ведь и в голову не приходило, что Сташинские живут не в польской столице. Их зять надеялся, что генерал окончательно даст ему зеленый свет. Вместо этого он услышал: «Мы пообещали вашей жене, что она сможет без проблем уехать и может задержаться также и в Варшаве. Но вас мы не можем выпустить в Берлин».

Богдан остолбенел – подтвердились его самые мрачные опасения. Перед встречей он волновался: а вдруг начальство пронюхало, как они с Инге на самом деле смотрят на режим? А вдруг им запретят ехать в Германию? При жене он молчал, надеясь на удачу – даже если КГБ и вправду их подозревает, он придумает, как выкрутиться. Но Барышников не оставил ему ни одной лазейки. По словам генерала, в Берлине Сташинскому грозило разоблачение. Конечно, в будущем ему дадут возможность проникнуть в Западную Германию в обход Берлина, уверял Барышников. Но такой вариант исключен, если он будет в компании жены. Инге, естественно, захочет повидать родителей в Далльгове и подвергнет мужа неоправданному риску. «Он хотел нас разделить, – показал на суде Сташинский. – Положение полностью изменилось»188.

Беседа подошла к концу. Ошеломленному агенту было над чем поразмыслить. Слова генерала не оставляли сомнений: КГБ намерен удерживать в заложниках в Москве либо его жену, либо самого Богдана. Теперь они выпустят Инге в Берлин, рассчитывая, что любовь заставит ее вернуться к мужу. После рождения ребенка они могут позволить киллеру вновь побывать в странах Запада, не опасаясь измены. Не бросит же он семью. Барышников придумал, как обратить на пользу комитету проблемы, созданные его подчиненным, – любовь к Инге и желание завести ребенка. Этот вывод привел еще к одному, столь же тревожному – Богдану больше не доверяли. Он ведь был не только убийцей, но и свидетелем убийств, совершенных Лубянкой за рубежом. Как тут обходятся с лишними свидетелями, он хорошо знал. Попала ли семья Сташинских под подозрение? Не играет ли он жизнями Инге и нерожденного ребенка?

Впоследствии Богдан так рассказывал об этом: «Я должен был учитывать ту возможность, что с нами обоими что-то случится. После беседы с Владимиром Яковлевичем я понял, что должен предупредить жену: когда-нибудь с ней может произойти несчастный случай. То же может произойти и со мной». Надо было действовать. На суде он показал: «Я понял, что не могу больше колебаться. Я должен четко решить, что мне делать. Другого выхода у меня нет». Но какой же выход у него оставался? Снова войти в доверие КГБ или бежать на Запад? Исходившая от КГБ угроза вынуждала признать, что первый вариант чересчур оптимистичен. Запрет на выезд за границу вдвоем исключал второй. Богдан был в тупике189.

Глава 27

Новый год

31 декабря 1960-го Сташинские готовились к проводам старого года и гадали, что сулит новый двум марионеткам КГБ, пожелавшим ускользнуть от кукловода.

Инге сперва не понимала, почему наверху Богдану запретили ехать с ней в ГДР. В итоге он отважился открыть ей всю правду – даже то, какие приказы из Карлсхорста он выполнил в Западной Германии. Решение далось ему трудно. До тех пор Богдан искренне верил, что неведение позволяло ей избегать опасности. Да и тяжко было в таком признаваться. На суде он показал: «Не так легко рассказать о таких вещах человеку, с которым хочешь жить». Однако положение его круто изменилось. После встречи с Барышниковым, Сташинский осознал, что Инге теперь тоже ходит по тонкому льду – и незнание о его «подвигах» в Мюнхене ее не спасет. Душевная боль не давала ему покоя. Слишком долго его тяготило чувство вины. Богдан верил, что Инге, узнав правду, не только простит, но и поможет ему190.

Инге пережила такой шок, что потеряла сознание. Но муж верно предсказал ее реакцию. Несмотря на глубокую религиозность и твердые моральные устои, она не отвернулась от Богдана. Он испытал облегчение, разделив с ней страшную тайну. Как правило, когда супруги хотели скрыть разговор от ушей КГБ, они выходили поболтать на улицу. Но в Москве стояли морозы, Инге была на шестом месяце беременности, поэтому они изобрели новый способ общения. «В своей квартире мы брали в руки блокноты и выражали мысли в письменном виде, – показал Сташинский на суде. – Мы обдумывали наши планы на будущее». Свое будущее в тот момент они видели только на Западе, но путь туда преграждал комитет. Им надо было придумать, как выбраться из страны, огражденной сразу двумя железными занавесами. Второй возвышался между Советским Союзом и государствами Восточной Европы, куда жителей одной шестой части суши выпускали почти с той же неохотой, что в капиталистические страны191.

Инге отказалась ехать в Берлин одна. Они решили выпросить у генерала позволение на поездку вдвоем, а пока что просто тянуть время. Если уж Богдану не дали отпраздновать Рождество с тестем и тещей в Далльгове, они с Инге поедут опять в Борщовичи, второй раз за четыре месяца. Сташинские, как и все христиане византийского обряда, отмечали этот праздник 7 января по новому стилю, что было непривычно для Инге. Богдан очередное возвращение домой на Рождество переживал совсем не так, как годом раньше – когда он поехал туда новоиспеченным орденоносцем. В тот раз, несмотря на обремененную грехами душу, он был полон оптимизма: не только его карьера в КГБ пошла в гору, но и добро на свадьбу с любимой женщиной наконец-то получено. Теперь, когда он ехал туда с беременной женой, над карьерой и самой жизнью молодых супругов нависли черные тучи.

Рождество в кругу семьи вызвало теперь у Богдана особенные чувства. Если ему с Инге все же повезет бежать на Запад, то ни родителей, ни сестер, вероятно, он больше не увидит. Он навсегда покинет Украину и Советский Союз, укроется очень далеко отсюда и прекратит с родными людьми всякое общение – чтобы не подарить его коллегам с Лубянки нить, по которой они до него доберутся. Поэтому он много фотографировал жену вместе с родней. Запечатлел он и сестер, Ирину и Марию, с характерными для их рода вытянутыми лицами и крупными носами. На фото обе держатся чуточку неловко. Ирина улыбается как-то неискренне, Мария – едва заметно. Кажется, сестры на снимке в одинаковых платьях (явное свидетельство дефицита ткани в советской провинции)192.

Как и ранней осенью, супруги не упустили возможности подробно обсудить в Борщовичах, вдали от микрофонов КГБ, свои перспективы. Мелькнула идея подать заявление на получение выездной визы в посольстве ГДР – но это была явная глупость. Границы СССР контролировал отнюдь не Вальтер Ульбрихт. В итоге они придумали другой план, намного рискованнее. Богдан надеялся, что прямое обращение к знакомому – председателю КГБ Александру Шелепину – даст ему шанс отправиться вслед за Инге в Восточный Берлин. Оттуда они сбегут в Берлин Западный. Сташинский попросит политического убежища по документам Йозефа Леманна, гражданина ГДР. Эта была одна из причин, по которым Богдан с Инге всячески убеждали куратора не придумывать им новые имена, а оставить привычную легенду. Инге сперва не хотела играть на человечности Шелепина. На суде Сташинский показал: «Моя жена считала, что это непорядочно. Она сказала: мы пойдем к нему, он даст разрешение, и тогда мы исчезнем. У него будут неприятности». Богдан успокоил ее и ответил, что с ними надо бороться их же оружием. Инге больше не возражала193.

В Москве они поехали в здание на Лубянской площади, чтобы пробиться к Шелепину. Само собой, встретили они только дежурного офицера. Сташинский просил о незапланированной аудиенции и получил отказ. Доступен ему был лишь почтовый ящик для писем, адресованных лично председателю КГБ. Их план провалился. Шелепин по-прежнему витал на высоте, куда было не докричаться, а вот отношения с куратором агент такой выходкой не мог не испортить.

Оставалось одно – сменить тактику. Инге поедет в Берлин одна, как ей и велено. Начальство, впрочем, позволило только недолгое пребывание у родителей, но супруги условились, что она пробудет там, пока не родит. Новорожденному нужно получить паспорт Восточной Германии. Лучше всего было бы ей с ребенком вообще не возвращаться в Москву. А когда Богдан все же проберется к ним в Далльгов, они сбегут на Запад. Их план предусматривал несколько этапов. Первый: Инге следует надолго задержаться в Германии – оправданием ей послужит осложненная беременность. Еще в Москве ей пришлось пойти к врачу, после того как, работая по дому, она подняла слишком большую тяжесть. Наверху знали, зачем Инге ходила в больницу, так что у нее появилось неплохое прикрытие. Сташинские придумали, что в ГДР она по той же причине обратится за помощью снова и попросит у доктора письменно рекомендовать ей никуда не ездить.

Затем будущая мать перейдет ко второму этапу операции: выпросит у начальства позволение для Богдана приехать к ней и помогать с новорожденным. Они и теперь возлагали надежду на Шелепина. Товарищ Сташинская попросит об этом лично председателя КГБ, передав письмо через посольство СССР в Восточном Берлине. Корреспонденция из-за рубежа, как верно предполагали супруги, должна была привлечь его внимание. Если Шелепин откажет (Богдан не строил иллюзий, зная, что таков был наиболее вероятный сценарий), Инге попробует установить контакт уже с ЦРУ – через фрау Шаде, подругу ее отца. Позднее Богдан вспоминал: «Она должна была рассказать им, что я – нелегальный агент КГБ, который морально отмежевался от руководства и желает уйти на Запад. Она должна была просить американцев мне помочь. Она уверяла бы их, что попади я успешно на Запад, я подробно расскажу им о своей работе на КГБ»194.

Богдан Сташинский сказал себе: действуй, и будь что будет. Если Шелепин не прислушается к нему, а получить политическое убежище по документам Йозефа Леманна не выйдет, он найдет убежище у заклятых врагов КГБ – в ЦРУ. И раскроет известные ему кремлевские тайны. Да, это государственная измена – но Богдана совесть не мучила бы. Супруги решили, где и в какое время дня американцы должны будут выйти на Сташинского в Москве, если они откликнутся на его предложение. Дату Инге определит уже в Германии вместе с ее куратором из ЦРУ. Если же на американцев она так и не выйдет, то вернется в Советский Союз. Богдан вспоминал: «В таком случае, как я решил, в следующий раз, когда КГБ отправит меня выполнять операцию на Западе, я должен буду связаться с американской или германской разведкой».

Понимая, что их письма друг другу прочтут на Лубянке, Сташинские изобрели собственный код. Например, Шелепин получил прозвище «дорогой бог». Доверив почте слезную просьбу к нему отпустить мужа в Далльгов, Инге должна была написать Богдану, что порезала палец. Если бы кровь, пролитая на алтаре этого «бога», не принесла результата, Богдан дал бы жене добро на американский вариант – советом наведаться к портнихе. Всего они придумали около двадцати кодовых слов, с помощью которых могли бы извещать друг друга о событиях в Берлине и Москве. Предусмотрели и возможное давление на Богдана со стороны КГБ, и вынужденный переезд на другую квартиру. Когда все было готово, Саркисов услышал от них, что Инге согласна ехать в ГДР одна. Наверху вздохнули с облегчением. Видимо, Сташинские наконец осознали, что деваться им некуда – надо соблюдать правила игры и выполнять приказы.

Беременная Инге села на самолет в Восточный Берлин 31 января 1961 года. В двух чемоданах лежали почти все их вещи. Богдан остался в Москве с самым необходимым и с надеждой на то, что скоро он вновь увидит Инге в Берлине, единственном городе, где Восток и Запад пока еще не разделял железный занавес195.

Глава 28

Снова за парту

За несколько дней до отлета Инге ее муж впервые за много лет получил настоящие советские документы. 26 января 1961 года московский паспортный стол выдал ему паспорт на имя Богдана Николаевича Сташинского, дата рождения: 4 ноября 1931 года, место рождения: село Борщовичи Львовской области. Таким образом бывшему нелегалу открывали путь к поступлению в Московский государственный педагогический институт иностранных языков196, где ему надлежало учить немецкий, а затем и английский. Полковник Деймон лично доставил Саркисову ведомости и прочие бумаги своего бывшего подопечного из архива Львовского пединститута, а позднее выслал Барышникову старый паспорт Богдана197.

Комитет выдал Сташинскому и необходимую при поступлении характеристику. Подписал ее псевдодиректор вымышленного секретного научно-исследовательского института. Там будущий студент якобы работал с марта 1951 года – тогда он формально поступил на службу в МГБ – до декабря 1960-го. Характеристика называла его «честным и добросовестным работником». Не забыли упомянуть и орден Красного Знамени, присужденный ему указом Президиума Верховного Совета СССР «за успешную работу в разработке важной проблемы». Информация о награде агенту, строго засекреченная во время подготовки к очередному заданию на Западе, теперь не составляла особой тайны. Руководители института, приняв его документы в середине второго семестра, легко догадались, где он на самом деле служит.

Сташинский начал занятия в пединституте иностранных языков в марте 1961 года без вступительных экзаменов – КГБ попросил его освободить. Поступил он сразу на второй курс. Богдан уже изучал немецкий на индивидуальных уроках с преподавателем высочайшего уровня, слушал записи радиопередач из западной Германии. Но теперь овладевать немецким предстояло в составе целого потока. Кое-кто из лекторов ни единого дня не жил в той стране, чей язык обязан был досконально знать. Учеба у Богдана шла со скрипом. На его счастье, Лубянка стремилась не сделать из него отменного переводчика, а лишь наградить проблемного агента вузовским дипломом. Сташинского вовсе не готовили к нелегальной работе на Западе. КГБ просто хотел помочь ему устроить жизнь в СССР из уважения к его заслугам перед органами, а значит, и перед государством. Выпускать за границу его больше не планировали198.

У Богдана, конечно же, были другие планы. Прилетев в ГДР, жена предупредила его, что с беременностью у нее не все благополучно. Как они условились еще в Москве, она наведалась к врачу и тот выписал ей справку о недопустимости поездок на большие расстояния. Богдан не замедлил доложить Саркисову, прибавив, что Инге чувствовала себя неважно еще дома и теперь, видимо, вынуждена будет оставаться у Полей, пока не родит. В конце февраля она сообщила мужу, что порезала палец – то есть написала председателю КГБ Шелепину, умоляя его разрешить Богдану приехать к ней. Письмо «дорогому богу», как они обозначили Шелепина, она передала через советское посольство в Восточном Берлине. Надо думать, к адресату оно дошло еще раньше, чем письмо Инге мужу. Однако с Лубянки какое-то время никто Сташинского не беспокоил.

Наверху письмо Инге, само собой, читали и обсуждали. По слухам, ходившим в Карлсхорсте, сам Александр Коротков советовал ни в коем случае не идти на поводу у неблагонадежной пары. Генерал предложил: «Сташинского на Запад выпускать нельзя. Следует создать ему все условия для жизни, построить дачу в любой части Советского Союза по его желанию». К концу марта определился и Шелепин. Саркисов сообщил Богдану, что Инге просила выпустить ее мужа в Восточный Берлин, но просьба отклонена. Более того, куратор советовал агенту написать жене и убедить ее больше не утруждать председателя КГБ такими письмами. Сташинскому оставалось только взять под козырек199.

Единственной хорошей новостью оказалась та, что наверху решили назначить Богдану нового куратора, раз уж Саркисов с ним явно не ладил и уловить его настроение не мог. Сверх того, агента уже незачем было готовить для нелегальной работы за границей. И вот, Сташинский познакомился с новым куратором – весьма вероятно, из другого управления КГБ, о переводе в которое уведомить его не спешили.

Подполковник Юрий Александров был старше Саркисова по званию и позволить себе мог намного больше. Он старался завоевать доверие разочарованного агента искренностью – насколько обстоятельства позволяли быть искренним. Юрий Николаевич признался Богдану, что «узнал о возникновении напряженных отношений и недоразумений» и что его «уполномочили эти недоразумения устранить, чтобы обеспечить в будущем полноценное сотрудничество». И прозрачно намекнул подопечному, что тот не меньше его заинтересован найти общий язык. Он сказал Сташинскому: «Вы знаете не хуже меня: я теперь за вами, как нитка за иголкой».

Богдан был рад новому куратору. Он не скрывал недовольства тем, что их квартиру прослушивали, а почту вскрывали – прозрачно намекая, что он под подозрением. И это после всего, что он сделал для комитета! Александров согласился, что так дело не пойдет, и обещал помочь. В то же время он просил Богдана непременно написать Инге, чтобы она скорее возвращалась домой. Для поездки в Москву он готов был выдать ей новые документы – указав в них ее настоящее имя. Как и в случае Богдана, КГБ уже не видел смысла держать его в тайне. Сташинскому Александров понравился, но в то же время вызвал у него тревогу: начальство, видимо, хотело лаской выманить Инге обратно в Советский Союз – и без промедления. Богдан опять написал жене. Он не звал ее домой, а посоветовал все же пойти к портнихе200.

Фрау Сташински начала воплощать их замысел в жизнь. Она ответила мужу:

Дорогой Богдан! Как мы условились, я готовлюсь к твоему приезду. Мне приходится многое делать самой. Вчера я была у портнихи. Все в порядке. Она делает все, как задумано. Видел бы ты, что за прелесть у нас распашонки! Я только не знаю, какой цвет выбрать. Голубой, думаю. Но тебе, наверно, неинтересна чепуха, которой забивают себе голову женщины. Подожди, пока мы не увидимся. А вообще я люблю тебя. Ах да, тетя Клара просила передать тебе, что то, о чем ты спрашивал, непременно получится. По правде говоря, когда я в гостях у родных, я всегда в таком хорошем настроении, что ничуть не боюсь за наше будущее.

В конце письма намеком говорилось о фрау Шаде – подруге Поля-старшего, которую Сташинские хотели сделать посредницей между Инге и ЦРУ. Видимо, немка согласилась играть эту роль201.

Но внезапно в доме Полей раздался телефонный звонок. Богдан, поручив жене выйти на ЦРУ, несколько дней подряд не находил себе места. А что если Карлсхорст приставил к ней слежку? И какой ответ ей дадут американцы? А вдруг оперативники ЦРУ, которые явятся на встречу с ним в Москве, приведут за собой хвост? Ответа на эти вопросы не было. Богдан истерзал свою душу сомнениями – то приходил в отчаяние, то убеждал себя, что поступил верно. В итоге он поддался панике и решил дать отбой. Пренебрегая разработанными вместе с Инге приемами конспирации, он позвонил ей из Москвы по обычному телефону и сказал все же не ходить к портнихе. Американский вариант отбросили.

Но скоро Сташинский получил из Берлина радостную весть. 31 марта Инге родила сына, названного Петером. Инге никогда не испытывала такого счастья. Богдану в тот же день доставили телеграмму от жены. Возможно, из-за перипетий жизни матери в Москве, ребенок увидел свет восьмимесячным. Сташинский вновь попытал счастья – просил начальство выпустить его в ГДР повидать жену и младенца. Он рассчитывал на снисходительность нового куратора, подполковника Александрова, но услышал очередной отказ. В телеграмме Инге сообщила, что они с Петером чувствуют себя хорошо. К тому же КГБ предпочел бы, чтобы они вернулись в Москву, а не Сташинский навещал их в Восточном Берлине.

Наступало лето, и Богдан отправлял жене всё более грустные письма. Инге поняла, что у нее нет выбора – надо возвращаться в Советский Союз. Надеяться на то, что ребенок разжалобит комитетчиков, не стоило. Позднее фрау Сташински призналась западногерманской полиции: «Мои опекуны из Карлсхорста, с которыми мне следовало поддерживать постоянный контакт, очень обрадовались моему решению и в тот же день поставили Москву в известность». В начале августа 1961 года она готовилась к вылету. Что бы они с Богданом ни планировали, о Западе теперь следовало забыть надолго – если не навсегда. Семья была важнее всего, а значит – в Москву202.

Глава 29

Телефонный звонок

Вечером 8 августа 1961 года в гости к Сташинскому зашел подполковник Николай Кравченко, заместитель начальника отдела по разработке экспатриантов и эмигрантов. Это был один из двух офицеров, с которыми Богдан обмывал свой орден в ноябре 1959 года. Теперь Кравченко велел хозяину позвонить жене в Берлин. Он не объяснил, откуда такая срочность, а Богдан подумал, что ему просто надо обсудить с Инге ее возвращение в Москву.

В 1961 году в Москве немногие могли похвастать телефоном в собственной квартире. Для междугороднего разговора лучше всего было послать заранее телеграмму и сообщить точное время, когда отправитель войдет в кабинку на почте или в отделении связи. Кравченко сказал Сташинскому вызвать Инге к семи часам вечера по берлинскому времени (то есть на три часа позже по московскому). Богдан обещал так и сделать. Когда в назначенное время он услышал в трубке голос жены, ее первые слова стали для него страшным ударом203.

Что за вздор? Их сын Петер – здоровый четырехмесячный малыш – умер. Он заболел, у него подскочила температура, и в больнице не смогли его спасти. Инге была безутешна. Она просила его приехать и требовала у кураторов в Карлсхорсте выпустить к ней мужа. Богдан мог ей только пообещать обратиться к начальству. Ночь стала кошмаром наяву. Он ни разу не видел сына – и теперь Петера могут похоронить, а клетку отца так и не отопрут. Подполковнику Александрову Богдан мог позвонить только наутро. Тот уже знал о случившемся. Куратор объяснил подопечному, что в КГБ хотели, чтобы он услышал эту страшную весть от жены.

Казалось, в голосе Александрова звучало искреннее соболезнование. Он спросил Сташинского, нельзя ли ему как-нибудь помочь. Богдан ответил: «Я ничего не могу сделать, кроме как поехать в Берлин и поддержать жену». Ночью, измученный словами Инге, он решил, что у него появился шанс выехать в ГДР – упирая на неадекватность матери, потерявшей ребенка. Теперь он предупредил куратора: «Она в таком состоянии может сделать глупость». Он имел в виду обращение в германские органы власти с просьбой дать мужу въездную визу. Это грозило Сташинскому разоблачением. Подполковник в сердцах ответил, что Инге сама виновата в смерти сына – не затягивай она возвращение в Москву, все было бы не так. Но обещал поговорить с руководством204.

Когда Богдан перезвонил Александрову несколько часов спустя, куратор сумел его утешить – наверху наконец-то согласились на посещение Восточного Берлина. На Лубянке не хотели, чтобы Инге поднимала шум в городе, только частично подконтрольном Советскому Союзу. Зеленый свет, видимо, дали на самом верху – не исключено, что благодарить надо было Шелепина. (Впоследствии Владимир Семичастный, третий председатель КГБ, упрекал своего предшественника за непозволительно мягкое и опрометчивое решение.) Богдан немедленно назначил телефонный разговор с ГДР и в тот же день рассказал жене о полученном разрешении. Убитая горем Инге узнала, что хотя бы увидит мужа – не исключено, что на следующий день.