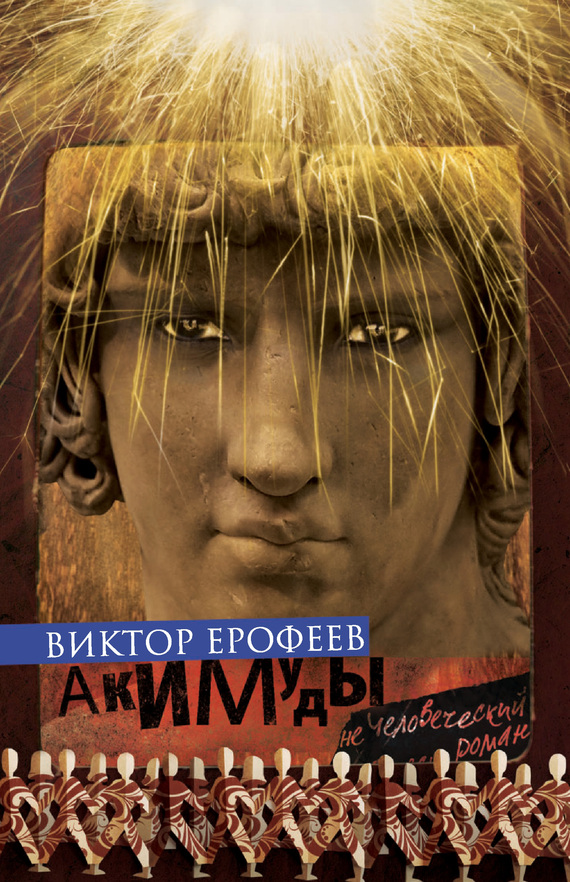

Акимуды Ерофеев Виктор

– А бабушка живет по дороге на Шереметьево.

– Бабушка умерла четырнадцать лет назад! – Мама в отчаянии покачала головой. – Я по семь раз бегаю ночью в уборную.

– Мама, тебе надо лечь в больницу.

– Ты что, хочешь моей смерти? Какая больница!

– На, – сказал отец, протягивая трубку. – Скажи бабушке, когда ей выходить.

– Привет, бабушка! – выпалил я. – Мы сегодня не едем в твою сторону.

– Что-то ты редко звонишь, – сказала бабушка грустно.

– Я о тебе вспоминаю, бабушка!

– С кем ты там разговариваешь? – спросила мама. – Ты бы лучше, вместо твоей Варшавы, пошел на кладбище и убрал с твоей девчонкой бабушкину могилу. Когда ты был там последний раз? Вот сровняют могилу с землей – куда ты будешь нас хоронить?

– Мама! – несколько обиделся я. – У меня есть достаточно связей…

– Ты всегда бахвалишься своими связями! А что ты сделал для нас со своими связями? Вон папин чемодан – и то без ручки!

– При чем тут чемодан? Почему ты так несправедлива? Разве я не починил отцу глаза? Кто устроил его в клинику?

Он теперь смотрит телевизор без очков!

– Смотрит и ничего не понимает!

– Почему ты любишь говорить обо всех гадости?

– Глупости! Это ты любишь писать гадости. Я люблю только твои ранние рассказы!

– Мама! Ну, нельзя же всю жизнь писать ранние рассказы!

– Не ссорьтесь, мои хорошие! – сказал отец.

– Поехали! – сказал я.

– Куда мы едем? – энергично поинтересовался отец.

– В Варшаву!

– Вот странное дело, – задумчиво сказал отец, уйдя в себя. – Мои первые детские воспоминания связаны с трауром. Помню красные флаги с черными лентами. Умер Ленин.

– Хорошо, что хоть Ленин у тебя умер. А то ты бы ему тоже стал звонить по телефону! – вновь не выдержала злопамятная мама.

– Александра Михайловна Коллонтай была человеком широких взглядов, – припомнил отец. – Она любила Ленина больше, чем Сталина.

Я схватился за чемодан. Он был неподъемный.

– Что в нем?

– Да так… Мой архив.

– Дрянь всякая! – выкрикнула мама.

– Дрянь всякая! – передразнил ее отец.

– Что ты дразнишься! Он в последнее время стал дразниться! – пожаловалась на отца мама.

– Мой хороший…

Родители потянулись друг к другу и обнялись на прощанье, как преданные любовники. Мама смахнула слезу:

– Берегите сфинктеры!

Въезд в правительственный аэропорт Внуково-2 закамуфлирован под пустоту. В пустоте стояли чекисты со списками. Папа с удовольствием подъехал, как настоящий посол, к трапу самолета. Из самолета тут же стали спускаться по трапу знаменитые музыканты. Ростропович поцеловал папу в губы. В середине 1950-х годов, будучи советником по культуре, папа организовывал в Париже советские концерты. Концерты имели такой успех, что некоторые французы стали считать папу важным разведчиком.

На борту нас встретили гостеприимные правительственные стюардессы. В салоне начался рабочий день. Из отделения для министра с лежанкой и круглой пепельницей вышел, распахнув синюю шторку, министр иностранных дел, актуальный и стройный. Министр забыл поздравить папу с юбилеем, но озабоченно спросил:

– Вы знаете, что мы летим в Варшаву через Астрахань?

– Через Астрахань? – спросили мы с папой.

Я обнял папу за плечи. Он прижался ко мне, как ребенок. Признаться, я был немного зол на маму. Из-за ее болезни сорвался папин юбилей. Сначала она дала команду собрать всю семью. Собрать же папиных друзей было непросто, потому что они в основном умерли. Умер Олег Александрович Трояновский, главный партнер папы по теннису, человек с красивыми барскими замашками. Умер Андрей Михайлович Александров-Агентов, бессменный помощник четырех генеральных секретарей, друг отца еще со шведских времен, который со своей женой Маргаритой Ивановной любил целоваться в платяном шкафу.

Отец отвернулся к стене, словно открывая свою двойную жизнь. Я был со своей девчонкой в Калифорнии и, сломя голову, несся на юбилей в Москву. Уже в аэропорту Нью-Йорка я получил от мамы новую команду: большого юбилея не будет. Мы с Андреем, который теперь мыл папу с мылом в тесной ванне, перезвонились и решили всетаки прийти с детьми. Кроме того, я решил незаметно привезти с собой двух парней с финского телевидения, которые снимали фильм «Отец и сын».

Считаете ли вы, что советские дипломаты были преступниками?

Папа проспал половину юбилейного дня. В юбилейный день ему приснился автор дяди Степы. Заспорили о собственных детях. Кто лучше? Папа, как правило, не любил интеллигенции. Он скептически относился, например, к Эренбургу. К Михалкову папа относился как к клоуну. Он видел его на приемах в Кремле. Быстро пробежала на каблуках Ася из параллельной жизни. Это был единственный человек, который мог бы реально сравнить наши с папой достоинства. Но папа ждал таинственную врачиху, к которой ездил на голубой «Волге». Через три часа прилетели в Астрахань. Пока министр общался с главами государств, мы повалили в астраханский Кремль. В Кремле нас встретили опытная экскурсоводша и краевед без обеих ног. Опытная экскурсоводша показала нам великолепный Успенский собор и лобное место как непосредственное приложение к нему. Гордая за русскую родину, она рассказала, как Иван Великий направил войско в Астрахань, для покорения местного населения. Это был империализм в крови. Мы вышли на берег Волги и сели в ресторане «Поплавок». Нам с папой подали местное пиво с воблой, а мама крикнула:

– Володя! Вставай! Юбилей!

Уже смеркалось, когда мы вернулись к самолету. В ожидании министра я покурил в хвосте самолета возле туалета, вопреки всем правилам, но там все разрешено. Мы снова взлетели в воздух. Дипломаты запросили свой корпоративный напиток. Каждый получил по стакану виски. Папа, которому мама после инфаркта пить не дает, выпил двойной виски со льдом. Папа ни разу не произнес при мне слово «инфаркт». Он ни разу не назвал меня ни «сыном», ни «сынком». Он ни разу не выругался матом, ни разу не употребил слово «говно». Опять пробежала Ася на каблуках. Каждый снова получил по стакану виски. Сели на военном аэродроме в Варшаве.

– Завтра награждение! – сказал министр и уехал.

Нас с папой расселили в какой-то вонючей квартире, должно быть, для шпионов средней руки. В холодильнике нам оставили апельсиновый сок, ветчину и сыр. Варшава – самое подходящее место, чтобы поговорить о де Голле.

– Де Голль был первый человек, который предупредил меня о китайской угрозе для Советского Союза, – сказал папа, засыпая.

– Цуд на Висле! – засыпал я.

Наутро нас растолкал русский дворник. Машина ждала внизу. Мы кубарем скатились во двор. Шофер, который недавно стал работать в Варшаве, запутался в Лазенковском парке. Парк поразил нас пряной осенней роскошью. Наконец мы вышли на королевский дворец со статуями королей. Шеф польского протокола провел нас в зал, набитый журналистами. Бородатый Марчин из «Газеты выборчей» застенчиво помахал мне рукой. Два министра иностранных дел – наш и ихний – стремительно вошли в зал.

Я начал с широких обобщений.

– Культура, – заметил я, – это объяснение в любви к жизни!

– Можно ли считать советскую дипломатию преступлением против человечности? – спросили поляки.

Мы с папой переглянулись и промолчали.

– Да, – тихонько сказал я, чтобы папа не слышал.

– Можно ли считать вашего сына врагом Советского Союза и пакта Молотов – Риббентроп? – спросили поляки.

– У-у-у, – сказал папа. – Просто мой сын оказался впереди своего времени. У-у-у-у-у-у! Поляки дали мне награду.

Все читают книги по-разному. Одни – терпеливо. Другие – пропуская описания природы и прилагательные. Пятые заглядывают в конец. Есть и шестые: те смотрят на выходные данные – остальное считают выдумкой.

Кто как читает – тот так и живет. Но чем отличается замысел книги от замысла жизни?

25 июня 1956 года я бегал с мальчишками по большой поляне пионерского лагеря. На мне были синие шорты с удобными карманами, куда можно было положить разные предметы, включая самый запретный: спички. Мне было около девяти. Ноги были покрыты ссадинами, особенно возле колен. Пионерского галстука на шее не было: галстук считался раритетом в тех местах, где я бегал, надевался по торжественным дням. Я находился в тот июньский день в странном пространстве.

Луг был покат. Если задрать голову, видишь на холме большой серый дом в два этажа, рассмотреть который мешала балюстрада. Спереди просматривались кованые ворота. Воспитательницы ходили в широких платьях. У молодой директрисы были черные очки.

Среди множества дней 25 июня осталось как фотография. Директриса Кирилла Васильевна сквозь очки следила за мной. Мы после завтрака отрепетировали пирамиду, которая напоминала звездную эмблему, сложенную из нескольких мальчиков. Затем мы готовились к военной игре с картами и тайниками. Девчонки тоже участвовали, но они галдели, и я был недоволен ими, потому что моя избранница Надя, на год старше меня, в этот день не вышла на улицу.

Закончив военные приготовления, мы получили премию – игру в футбол. Рядом со мной бегал Орлов – в ту весну 1956 года он кидался в меня мелкими камнями и выбил мне верхний зуб. Орлов-младший был сыном мелкого чина, в сравнении с которым мой папа был королем, и Орловы ужасно переполошились, но моя мама их простила.

Когда мяч откатился к кустам, ко мне, высоко поднимая ноги, направилась Кирилла Васильевна. Она обошла меня со спины и обняла руками. Присела, и я оказался у нее буквально на коленях. Она подняла очки на лоб. Я никогда не видел директрису на таком коротком расстоянии. Вблизи она была не похожа на себя. На лице – веснушки. Да и вообще: рыжеватое лицо не директрисы, а частного человека. Большие, чуть усталые глаза. Глаза кошачьи – зеленого цвета. Она пахла теплым блином с легкой примесью духов.

– А ты знаешь, что у тебя сегодня родился брат?

Я ответил без запинки. Я даже не успел подумать, как выпалил:

– Знаю.

Она была потрясена. Я – тоже. Я ничего не знал о брате. Я не только не знал, что он родился сегодня; я вообще не знал, что он собирался родиться. Хотя мне было почти девять лет, я нетвердо знал порядок действий, что приводит к рождению брата. Женщины бывают беременны – это я знал, но как они рожают, через какое окошко? Учись я в московской школе, мне давно рассказала бы улица, кто кому что засовывает: там жили в коммуналках, спали в одной комнате, все слышали и видели.

– Откуда ты знаешь?

Она еще сильнее обхватила меня своими пальцами в кольцах за грудь, и мне стало не по себе, будто я вместе с ней собрался делать детей. Я чувствовал спиной ее груди и не мог не соврать ей, как настоящий мужчина:

– Знаю!

Я смутно понимал, что отрицательный ответ на вопрос о рождении брата ведет ученика к двойке. Мне было обидно, что она узнала о рождении брата раньше меня. Влезла в тайны нашей семьи и командует, а я оттеснен, будто я – не семья. Я беспокоился за маму, потому что, когда папа говорил с Кириллой Васильевной, она всегда срывала травинку и загадочно улыбалась.

Кирилла Васильевна была обескуражена тем, что ее лагерь оказался не герметичным, несмотря на кованые ворота, и новость о рождении брата вползла сюда, минуя ее кабинет. У нее открылся рот в глупой гримасе, а я сгорал от стыда, чувствуя спиной ее груди.

Но больше всего меня возмутили мои родители. Они еще на прошлой неделе приезжали сюда со мной повидаться, мы кушали бутерброды с ветчиной, которая здесь зовется жамбон, – и ничего не сказали. Папа превратил мамину беременность в дипломатическую тайну, и она спрятала брата в складках желто-серой юбки. Правда, после признания директрисы, оглядывая события глазами взрослого мальчика, перешедшего в третий класс, я заметил, что мама в последнее время много валялась в постели и часто ругалась с папой. Она говорила ему, что ей надоели приемы, она не может ходить на них в одних и тех же платьях, не понимает, почему он защищает Сталина, хочет вернуться в Москву. Но вместо того чтобы развестись, родители решили забеременеть… Кирилла Васильевна слегка застонала: ей вдруг показалось, что у нее самой начались схватки, и она родила меня, юного пионера, который на иностранной земле родился крепким, лживым, вихрастым.

В стране, жадной до самовосхваления, до грубых животных ласк, расцарапывающих в кровь ее неуемное самолюбие, в стране, где треск валежника в сыром лесу скачком рождает мысль о выстреле и кратком курсе истории ВКП(б), лучшим способом превратить жизнь в судьбу становится травля. Спасибо хулителям моего брата Андрея: они проложили ему непосильный для обыденного существования путь к осмысленной значимости поступков. Порицая его за преступное равнодушие к казенному иконостасу, населенному сборной солянкой правителей и святителей, они продемонстрировали мертвенность веры, защитниками которой им пригрезилось быть. Казалось бы, мракобесие травли хотя бы в силу своей исторической избыточности должно было раствориться в российском воздухе, однако нет: оно находит свое продолжение всякий раз, когда государство, как каменная баба, втыкает руки в боки и, фыркая, делает вид, что встало с колен.

Цензура взорвалась фонтаном гноя – во все стороны света открылись таежные дали и долы скрытого цензурного ресурса: националисты, фашисты, заодно с ними кое-какие высокопоставленные святые отцы потребовали расправы. Целующиеся милиционеры в березовой роще выросли в символ оскорбленной государственности. Искусство-пересмешник – ясный индикатор государственного лицемерия, как это уже когда-то случилось с Хармсом, было расстреляно державным гневом в угоду пещерных представлений. На Андрея завели уголовное дело со свирепыми коннотациями. Как шутовскими почестями, директор осыпал его кучей выговоров, и под этим предлогом заведующий отделом новейших течений превратился в безработного. Это – общероссийский скандал, за который когда-то ответят гонители брата, возможно на том самом суде, которого боятся если не они, то, по крайней мере, их затерроризированные склоками души.

Ой! Ну, что мне с вами делать, девки! Вы высосали мое время. Смените наволочки на флаги! Две здоровые, высокие суки бросились танцевать канкан! Как болит моя несчастная попа! Ой! Как болит моя любовь за Россию! Ой! Несчастная Россия – она создана для страдательного выращивания талантов. Оранжерея гениев. Ой! У меня было слишком много женщин, чтобы прийти к выводу, что нет недоступных девок. Кто сейчас танцует и показывает язык? У тебя язык длиньше. Кого поволокли в спальню? Зачем ты надела черные чулки моей Светы? Мы спьяну разговариваем матом. Ой! Подруга! Не ты ли мне клялась в верности моей жене? И что? Кто оттянул набок твои почти несуществующие трусы? Кто лизал подругу? Девочки, где ваши лифчики? Даша всегда отмечала утрату своего лифчика: куда бы она ни шла, она возвращалась без него. Поедет в клуб на концерт – позвращается без лифчика. Пойдет в булочную – снова без лифчика. Карма!

Девочки! Где-то в нашем городе в глубоком подполье возник центр по борьбе со мной. Центр вынашивает идею расправы. Кто увидел дырку моей мечты? Кто задышал стремительно? Лана! У тебя по лицу пробежала судорога, когда ты увидела анус подруги. Кто написал ложный донос? Ой! Я упал на кровать. Взорвался – и все увидел. Конечно, мы слегка перестарались со страданиями, оранжерея взопрела от перегрева: многие гении высохли на корню, но опыты продолжаются.

В либеральных кругах Москвы, как пишут некоторые газеты, возникла мода на Акимуды. Некоторые девушки называют себя акимудовками. Акимудовки отличаются особой романтической, но не без ярко выраженного эротического оттенка, одеждой, гедонистическим макияжем, общим поведением «таинственной незнакомки». Акимудовки любят зеленые яблоки и яичницу из трех яиц. Они ввели в обиход способ креститься одним пальцем до полудня и пятью – во второй половине дня. Молодые люди воспринимают Акимуды как воплощенную утопию пустоты, которую они хотят наполнить собственным смыслом. Против этой моды активно выступают Церковь и чиновники из администрации Главного. Они считают, что это – секта. В самом деле, как пишут некоторые газеты, Акимуды способствуют самоорганизации общественной жизни, ее освобождению от стереотипов. Определенная часть молодых людей считает целесообразным переехать на ПМЖ на Акимуды. Считается, что для этого никуда не надо переезжать. Акимуды внутри нас. Однако другая часть молодежи считает, что достаточно совершить самоубийство, как попадешь на Акимуды. Это особенно беспокоит власти. Возникает впечатление, что дело идет к эпидемии. Все секты похожи друг на друга, как счастливые семьи у Толстого. Посольство воздерживается от комментариев.

Считается стильным произносить слово «Акимуды» по сто раз на день, словно мантру. У особо страстных поклонниц Акимуд в спальне на стене висит фотография Посла. А у избранниц даже с его подписью! Говорят также, что существует несколько фотографий, на которых Посол подмигивает и показывает язык.

– Я тебе нашел помощника, – позвонил Куроведов Зяблику. – Зовут Самсон-Самсон. Писатель-фантаст! Знает запредельные миры, как Даниил Андреев. Автор тридцати книг по фантастике. Сплошные бестселлеры. Когда-то сидел за изнасилование. Начал писать в лагере. У него там были мистические видения. Похож на обаятельного орангутана, пока не впадает в ярость. Он тебя наберет. Запомни: Самсон-Самсон.

– Я его видела в передаче «Пусть будет, что будет» и еще где-то, на утреннем концерте.

– Ну, и?

– Мудак, – сказала Зяблик. – Я справлюсь сама.

Зяблик оказалась сильной девушкой. Ее сияющие глаза притягивали меня, как магнит. Посол тоже, кажется, купился на ее красоту. Когда она входила в комнату, все озарялось, становилось как будто больше света – но на кого она работала? На себя, на свои удовольствия – она была сумасшедшей в любви, – на удовлетворение своей власти над нами, на реабилитацию своей самооценки, разрушенной в детские годы, в ее подмосковной юности? Или она посчитала, что наш треугольник – это действительно штаб новых возможностей, расширение сознания – и ей было не важно, как долго это может продолжаться, главное, что оно есть? Или же она работала на Куроедова, на российскую безопасность, на будущее страны, стремясь воспользоваться посольством Акимуд для того, чтобы Россия вышла на уровень мировой державы? Возможно, ей хотелось, чтобы мы в России стали обладателями альтернативного топлива. Тогда мы будем диктовать миру наши условия игры, отомстим Европе и Америке за их пренебрежительное отношение. Но в таком случае она должна была быть слишком необычной актрисой, чтобы разыграть роль великой насмешницы: делать вид, что она презирает Куроедова, иронизирует над Россией – а на самом деле служить ей бескорыстно и держать меня при себе в качестве интерпертатора слов Посла? Или же она, позабыв все земное, влюбилась в Акимуды как в тайну вечного блаженства и одновременно готовилась к вечной жизни, волнуясь за свое спасение? Разгадать ее истинные причины поведения было мне не под силу – я был слишком ею увлечен. Я подозревал, что, в отличие от меня, Посол знает все ее намерения, но он сказал, что в отношении нее он занял позицию полного попустительства и самоограничения. Иначе не интересно.

– Если я буду все контролировать, вы будете марионетками в моих руках – а зачем мне это надо?

– А что вам надо?

– Я хочу перезарядить наши отношения, заключить новый договор, – говорил Посол у меня в Красновидово, гуляя вдоль Истры. – Я выбрал вас в качестве собеседника, потому что вы об этом писали и думали.

– Не я один.

– Да, но у вас ничего не получилось… в смысле создания друзей нового знания.

– Это зона восторженного идиотизма, – сказал я. – Как только начинаешь об этом говорить, обрастаешь идиотами.

– Что движет вами? – спросила Зяблик, попивая красное вино у реки.

– Любовь, – сказал Посол. – Я люблю каждого, от последнего бомжа до президента, стремлюсь к их спасению, но с каждым веком это становится все сложнее. Люди не чувствуют свою связь с нами так, как это было в далекие времена. Они свернули с правильного пути. Да и во что им верить? Они переросли традиционные религии, как детские штаны на ляпках. Там одни притчи и назидание.

– Да, вы нам оставили только метафоричное прочтение, – сказал я. – Остальное смотрится дико.

– Но это не значит, что новый бог будет ходить в джинсах и в футболке.

– А в чем он будет ходить?

– На этот раз он, возможно, будет русским. Хотя я еще не до конца продумал этот вопрос.

– Почему русским?

– Есть глубокий мировой симулякр – вечная Россия. Умиление и мистицизм, снег и холод… Что-то такое северное… поцелуй на морозе…

– Почему вы все время выступаете против секса? – спросила Зяблик.

– Люди настолько аморальны, что их постоянно приходится накачивать нравственностью.

– Зачем вы их такими создали?

– Человек – ошибка природы. Так вышло.

– Что значит вышло? – вмешался я в разговор. – Тогда что вы хотите от человека? Вы скрываете ваши истинные намерения, а хотите, чтобы человек вам служил верой и правдой?

– Зачем вы создали человека? – спросила Зяблик, осушив бокал красного вина.

– Это просто: ради любви.

– Пора домой, – сказала Зяблик. – У меня завтра тренажерный зал.

– Попроси Посла, чтобы ты была всегда в форме.

Посол посмотрел на Зяблика:

– Я готов это сделать.

Зяблик фыркнула:

– Иногда вы говорите такие страшные вещи, что я отказываюсь в вас верить! Вас нет! Ну, что вы несете! «Я готов»! «Я готов»! Миллионы женщин стареют, у них морщины, дряблая кожа, у них опадают сиськи, их бросают мужья! Это женская трагедия, а вы готовы мне помочь справиться с моим весом! Помогите бабам! Помогите бабам во всем мире! Вы как-то странно себя ведете. Превращаете воду в вино. Но почему вы заставляете проходить женщин через климакс? Почему вы об этом не думаете?

– Зяблик, – сказал я. – Ты чего вмешиваешься не в свои дела?

– Я оживлял мертвых, – осторожно сказал Посол.

– Ну и что! Ради чего? Чтобы люди в тебя поверили? В чудеса каждый поверит! Чудеса – все равно как пытка, только с обратным знаком!

Она резко встала и пошла по тропинке вдоль развесистых ив.

– Она подбирает какие-то дурацкие аргументы, – вступился я за Зяблика, стараясь не допустить его гнева.

– Дитя! – усмехнулся Посол. – Чудесное дитя.

– Знаешь, какая разница между писателем и олигархом? – спросил Зяблика Денис, по-свойски хлопая ее по спине и незаметно подмигивая мне.

– Ну! – сказала Зяблик.

– Писателю девушка дает за талант, а олигарху – за деньги!

Акимуд расхохотался.

Было около половины четвертого ночи. Последние гости, после нескольких неудачных попыток уйти, решительно, словно окурки, погасили последние разговоры и стали прощаться, еще не выходя из столовой. Мы с Зябликом в последний раз усмерили их порыв пятым по счету посошком, разлив в рюмки водку в качестве прощального дижестива, и все торопливо выпили, высоко поднимая мужские и женские подбородки. Целоваться повалили в прихожую, договариваясь по русскому обычаю о скорой встрече, заботясь о нежной пуповине бесперебойного общения, а наша серебристая, непонятной породы кошка Настя проскочила мимо них в опустевшую комнату, втянула в легкие горячий человеческий воздух, пахнущий съеденной крольчатиной, рассеянным взглядом красавицы посмотрела на догоравшие свечи, на оставленный хозяйкой на журнальном столике профессиональный Canon с могучим объективом (Катя в то время увлекалась фотографией. Чем она только не увлекалась!) и прыгнула на подоконник подышать предутренней свежестью.

Кролик был мировой. Он поднимался над усталой испариной мира: душистый, прыткий, теплый, меткий, веселый. На моих глазах он превращался в икону кролика. На званом вечере гостей надо удивить преображением знакомого блюда. Ну, кто не знает кролика! Кто не видел на Дорогомиловском рынке его розовую, длинную, вытянутую (как будто в полете) тушку с серыми пушистыми гольфами! Это вам не заморская каракатица, не черепаший суп. Но кролик – мина замедленного действия. На обеденном столе, купленном мною на краткое время в IKEA и уцелевшем через десять лет, раздвинутом во всю длину, чтобы принять максимум одиннадцать гостей, кролик, купаясь в свете свечей, может взорваться таким неожиданным запахом, словно он только что вылез из болота. Правда, хозяйка застолья, которая в момент моих размышлений вместе со своей компаньонкой, высокой тридцатилетней девушкой Ланой, имеющей всегда несколько удивленное лицо, выносила на кухню обглоданные кости кроликов (их было два), обычно возражает: кролик не пахнет. Да, у хорошей хозяйки все звери и птицы ведут себя смирно и зря не пахнут. Хорошая хозяйка не замечает, как и что у нее получается. Она не давит на кролика. Он сам старается в духовке быть загодя вкусным. У хорошей хозяйки и рыбные закуски, вместе с черными груздями и домашней колбасой, тоже ложатся на тарелки в лучшем виде – так влюбленная девушка светится своей красотой, и все недоумевают, откуда что берется, пока пучина жизни не загубит ее.

Место действия: квартира в переулке на Плющихе. Все сразу оживляются: три тополя на Плющихе! Ну, конечно, три тополя! Но когда это повторяют в тысячный раз, хочется удушить любителей советского кино.

Время действия: вечер – желательно не выходной. В этом особый смысл. Люди, которые приходят в гости после работы, нуждаются в переломе настроения. Так рождается второе дыхание – лучшее состояние гостя.

Эпоха действия: Слава России!

На званом вечере количество званых гостей желательно приблизить к количеству избранных: оптимальная пропорция – один к одному. В тот вечер у нас первым гостем пришел Посол Акимуд. Вторым – олигарх Денис. Оба пришли вовремя, в девять, а остальные, по московской привычке, запоздали. Мы сидели с Зябликом и Ланой, той самой, у которой удивленное лицо, и пили белое вино: хозяева должны немного выпить до прихода гостей. Денис пришел, как и полагается русскому человеку, с бутылкой. Правда, это была не бутылка, а мегабутыль красного вина. По его словам, в мегабутыли вино живет гораздо более правильной жизнью, чем просто в бутылке, тем более если оно мировое. Он принес мировое вино. Будущий мировой кролик нашел себе достойное сопровождение.

За Денисом пришел Александр Мамут с большим букетом желтых роз. Он сначала удивился, увидев своего товарища на кухне, но вида не подал – вписался в кухонную компанию. Важно, в чем люди приходят на званый домашний ужин. Если ты оденешься слишком празднично, придешь в каком-нибудь полосатом костюме, ты рискуешь оказаться «вырви глазом» – о тебя будут спотыкаться взглядом. Недоодеться тоже неправильно. Нужно одеться незаметно, показать, что в гости пришел ты, а не твоя одежда. Оба были одеты совсем неприметно.

Третьим пришел Коля Усков, вместе со своей осмысленной небритостью и не менее осмысленной поволокой в глазах. После его прихода хозяйка отправила всех мужчин в столовую с розовыми стенами и высокой двойной розовой дверью – плющихинский модерн образца 1911 года. Когда пришли Лунгины, разговор был в разгаре. Вдумчивый Марк Гарбер со своей очаровательной женой подоспели уже к кролику.

Что важнее, разговор или кролик? Пустой вопрос! Кролик и разговор – самодостачные вещи, но на званом ужине они идут нога в ногу. Однако неслучайно наш званый ужин начался на кухне. Там его исторические корни. Времени презрения соответствует свое время доверия. Главным смыслом последнего является освобождение от наив ности. Возникает сероватый свет поразительной ясности. Да и вообще сама серость не как посредственность, а как прохладное парижское утро доминирует над прогоркл ым отчаянием. Скорость движения различных компонентов российской жизни не поддается арифметическому исчислению. За кем будет победа? Разговор за столом становится общим и в меру вполне беспорядочного движения рук, вилок, рюмок последовательным. Собственно, где еще можно поговорить?

Все начинается с осмысления чрезмерного потребления, с масштаба переоценки ценностей, обрастает анекдотами, разбавляется французской музыкой 1950-х годов (она льется со стороны полноценного дубового буфета с инкрустацией маковых наркотических шишек того же модерна), смехом. Духовность перестает быть бранным словом (хотя меня от него воротит). Но может ли острота кризиса быть сигналом для невероятных, казалось бы, перемен?

Речь идет об адекватности русского рабочего системе его понятийности. К этому надоело относиться на уровне анекдота. С рабочим, очевидно, можно договориться, полагает Денис, если ставить перед собой такую задачу.

Сложнее договориться о смысле нового кино. Все согласились, что русская девушка, в отличие от западной, это – машина с самостоятельным двигателем; западная, красивая, но стоит, а эта едет – она обладает энергией. Акимуд спросил:

– Это домашняя колбаса?

Все уставились на Акимуда.

– Неужели вы не знаете? – засмеялась Зяблик.

– Домашняя, – согласился Акимуд. – А почему так мал либеральный ресурс России?

– Рыночная! – заявила Зяблик. – Но, с другой стороны, домашняя!

Все согласились – наделенные опытом Запада, – что русская эмиграция – несостоявшееся понятие, не имеющее светлого будущего, не стоит и пробовать до последней черты. Но как быть с Иваном Грозным? Грозный стал предметом единственного грозного (чуть ли не до ссоры) спора за весь вечер – между Усковым и Лунгиным. Должно ли его показывать таким образом, что этот царь – охранная грамота неверия в потенциальные возможности страны, что он – причина и следствие вращения истории по кругу? Чем страшнее изображены его средневековые повадки, его медвежьи казни, тем неподвижнее состояние современных умов, тем слабее воля к модернизации: кто он – правило или исчадие ада? Да и пристало ли искусству тащиться по тому же проклятому кругу истории, неужели своего пути нет?

– А вы как считаете? – спросили у Акимуда.

Акимуд подумал и сказал:

– Это все было не так.

– А как?

– Грозный не справился. Он хотел справиться, но не справился…

– С чем не справился?

– Мирные хлебопашцы не созданы для империи…

– А как же вы допустили? – накинулись на него.

– Кто? Я?

– Вы!

– Вы же там были!

– Вы преувеличиваете, – тихо сказал Акимуд.

После Ивана Грозного я обратил свое внимание на роль Ланы. Пусть она далеко не всегда принимала участие в общем разговоре, но без нее замедлились бы процессы материальной жизни стола: смены блюд, движения ужина от закусок к десерту. Без такой помощницы хозяйка превращается в прислугу собственного вечера – ей необходима напарница.

Мы выпили за Лану.

Чем интеллигентнее гости, тем уже круг их тостов.

Когда-то Ницше сказал, что нельзя ненавидеть своих врагов больше, чем любить свою жизнь. Эта заповедь может считаться основой новой кухонной философии.

Теоретический раздел кролика, как и всего званого ужина, связан с утверждением новой кухонной философии. Только дома можно сегодня чувствовать себя дома. Вот такая вот тавтология. Однако идея внутренней эмиграции на сегодняшний момент гораздо более противоречива, чем в советские времена.

Не стой посреди дороги, не попади под танк – беги на кухню! На кухню! На кухню! Назад на кухню!

Впрочем, едва ли надо бежать назад.

Новая кухонная философия не отвергает городской светской жизни, ресторанных мероприятий, тусовочного сообщничества. Она к ним относится спокойно, как к данности, в меру их испорченной необходимости. Изъян светской жизни – в произвольной системе ее ценностей, в том, что она – лазейка, когда на поверхность всплывают умелые архитекторы снобизма, стремящие уравнять человека-подделку с человеком-подлинником. Тусовка же похожа на скоростной вариант собачьей свадьбы, где движений ума гораздо меньше, чем движений тела.

Все сошлось: рестораны надоели не меньше, чем времена. Рестораны выходят из высокой моды. Они выполнили свою первоначальную задачу общественного праздника, сыграли промежуточную роль выходной жизни – они приелись, как бы они ни изощрялись, поворачиваясь к клиентам разными стилями, вкусами, блюдами, ими объелись, как дозволенным новшеством куцей свободы. Они причалили в бухте каждодневности, познали свою меру. Им можно пожелать спокойной долговременной стоянки. Они никуда не денутся, если только не нагрянет смерч, они пребудут, оставаясь привалом для корпоративной жрачки визгливых девичников, щупающих друг друга глазами честолюбивых влюбленных, – короче, многотысячным уделом нищих духом.

Еще не выявлены сословия браконьеров, но уже шевелятся дверные цепочки. Баррикады рождаются в голове. Идет медленное отступление невидимых невооруженным взглядом отрядов столичной элиты, которая переходит на положение если не лесных, то кухонных братьев.

Новая кухонная философия отличается от старых канонов интеллигентского затворничества. На советскую кухню люди не приходили в гости, а забегали. Их не звали на ужин – это считалось как-то не по-русски. На кухне они стремились выговориться – у них накипело. Лозунгом советской кухни был тост: «Выпьем за наше безнадежное дело!»

На старой кухне велись повторяющиеся разговоры.

О том, что загнивающий Запад лучше нас во всех отношениях.

О том, кто – стукач.

О том, что телевидение врет – но это вызывало не критику, а издевательство. Зато верили всему тому, что говорили по «голосам». Ругали продажных деятелей литературы и искусства. Радовались каждому поражению советской власти на мировой арене. Часто отказывались болеть за советские спортивные команды – болели за чехов или шведов назло.

Женщины на кухне имели двойное значение. Они были товарищами и женщинами одновременно. Не дать мужскому товарищу считалось не по-товарищески, дать – значит, потом не будут тебя уважать как женщину. Непреодолимый конфликт разрешался с помощью водки. Знали твердо, что никогда ничто не изменится, – были фаталистами.

Новая кухонная философия родилась, как я уже сказал, в ощущении ясности. К этой ясности было больно идти – повторение мучительно. Кухня же стала всего лишь метафорой происходящего. Ее повысили в классе: она превратилась в званый вечер.

Мы давно примеривались к этой модели. Хотелось повысить значение слова в общении, придать общению комплексный характер. Главный бич подобных вечеров – как показал и спор Лунгина с Усковым – сползание разговора в трясину мыслей о круговом развитии русской истории. Пригов, помнится, развивал простую идею: после весны и лета наступает осень, потом – зима. Мы начинали жить в зиме. Мы знали русские сроки ее продолжительности. Всем было не по с ебе.

Да, я забыл сказать: американский посол с женой тоже присутствовали на нашем ужине и не сводили глаз с Акимуда. Выпив водки, уже после того как был съеден кролик, Джон сказал:

– Я испытываю к России дружеское чувство. Мы с Марлин здесь уже третий раз. Разница огромная. Как вы думаете?

Акимуд оглядел наш стол и сказал:

– Согласен. Россия меняется. В этом опасность для нее.

– Почему? – вскричали все.

– Нет общих ценностей.

– Так помогите нам, – не выдержали гости. – Нам на самом деле не так уж много нужно. Нам нужен сильный и просвещенный руководитель.

– Давайте выступим единым фронтом, – предложил Денис.

– Как же мы выступим единым фронтом, – удивился Акимуд, – если вы воинствующий атеист?

– Ну и что!

– А что вы особенно любите в России? – настаивал американский посол.

– Я? Вечное повторение.

– Как? – ахнули гости.

– Трещина между архаическим и новым сознанием волнует меня. Именно в ней может зародиться религиозный переворот.

– Зачем? Нам нужна нормальная цивилизация. Помогите!

– Я не буду участвовать в либеральном терроре, – покачал головой Акимуд. – Ты готов быть либеральным диктатором? – неожиданно обратился на ты Акимуд к Денису.

– Я подумаю, – с достоинством ответил олигарх.

Я не исключаю, что именно с этой фразы началась его дума о политичекой карьере.

– Слишком ты мало книг читал в отрочестве, – поотечески укорил его Акимуд.

– Мои книги – это мои заводы, – твердо сказал Денис.

– Россия… Клубок бессилия и безнаказанности. В этом ее прелесть!

– Значит, вы отворачиваетесь от России? – наехал на него Коля Усков. – Зачем же вы сюда приехали?

– Здесь живет народ-богоносец, – заявил Акимуд.

Джон схватился за голову. Гости снова ахнули. Они смотрели на Акимуда как на козла.

– Господи! – вскричала Зяблик.

Акимуд вздрогнул и строго посмотрел на нее.

– Господи! – повторила она. – Я все детство жила за МКАДом. В двухстах метрах от Москвы. И там уже пахло не Москвой, а русским духом. Было страшно выйти на улицу. Повсюду сновали ваши богоносцы!

Акимуд заразительно рассмеялся.

Новая кухонная философия рассматривает российскую реальность не как общественный фатализм, а как испытание человеческой души. Это смещает угол зрения в сторону индивидуального опыта. Успех романов Андрея Платонова в том, что он нашел основу русской жизни в чистой и вялой случайности, иными словами, в русской рулетке.

Выживание любого человека в России является исключением из правил. Есть все причины сорваться, провалиться, исчезнуть, пропасть ни за что, кем бы ты ни был, что бы ты ни делал, – идет массированная бомбардировка источников жизни. Даже преданные царедворцы знают, что двуглавый орел – не самолет, а свой самолет они держат в уме. Эта военная игра в жизнь и смерть превращает русскую жизнь в художественное произведение, которое нуждается в самовыражении. Почему я выжил, зачем я выжил? – неисчерпаемый источник отечественных сомнений и счастья.

– Если в тысяча восемьсот двадцать пятом году кучка избранных задумала перевернуть Россию, то ныне пятьдесят топ-менеджеров способны наконец-то это осуществить, – настаивал Денис.

– Съесть-то они съедят, а вдруг им дадут? – балагурил Марк Гарбер.